- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci - Lukacs

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Hesse

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Cassirer

- Harlem - Langston Hughes

- Lovecraft

- Zamiatine

- Svevo - Pirandello

- TS Eliot

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Cela

- Horkheimer - Adorno

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Mead - Benedict - Linton

- Wright

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Algren - Irish

- Montherlant

- Fallada

- Malaparte

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

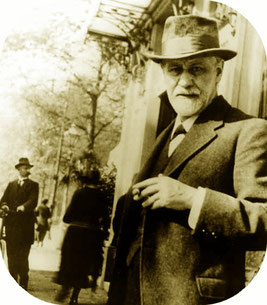

Psychanalyse - Sigmund Freud (1865-1939) - Karl Abraham (1877-1925), "Psychoanalytische Studien zur Charakterbildung" (1925) - Sandor Ferenczi (1873-1933), "Thalassa. Psychanalyse des origines de la vie sexuelle" (1924) - Otto Rank (1884-1939), "Das Trauma der Geburt" (1924) - Georg Groddeck (1866-1934), "Le Livre du ça" (1923) - Alfred Adler (1870-1937), "Der Sinn des Lebens et Über den nervösen Charakter" (1911) - Ludwig Binswanger (1881-1966), "Grundformen und Erkenntnis menschlischen Daseins" (1942) - Wilhelm Reich (1897-1957), "Die Funktion des Orgasmus" (1927) - Otto Gross (1877-1920) - Theodor Reik (1888-1969), "The Secret Self" (1952).. - ....

Last update: 12/31/2016

Freud, entre 1895 et 1914, devient l'analyste de futurs analystes en provenance de(s) Europe(s) du Centre, du Nord et du Sud. Entre 1908 et 1910, se forme le véritable noyau de ses grands disciples, un noyau diversifié qui va s'agrandir et essaimer dans tout l'Occident dès la prise de pouvoir en Allemagne puis en Autriche par les nazis. Après 1920, ce sont les Etats-Unis et le Royaume uni qui forment l'essentiel de ces analystes. C'est à la même date que les analysés prennent désormais la parole, et Freud ne publie plus de récits cliniques. Avec la Première Guerre mondiale, le contexte social s'est considérablement modifié, la cure par la parole, contrainte ou par désir d'expérimentation, diffuse dans toute la vie intellectuelle de l'époque.

Mais le succès porte en lui la déformation et les analystes que l'histoire va retenir développent tous une psychothérapie singulière qui fera ou non école. Alfred Adler conçoit la psychologie individuelle, Sándor Ferenczi entend intégrer la biologie à la psychanalyse, Otto Rank, l'angoisse de la naissance, Ludwig Binswanger, l'analyse existentielle, Wilhelm Reich, la misère sexuelle de la société, Theodor Reik, la créativité littéraire et musicale, Otto Gross la libération sexuelle..

Et la découverte de l'inconscient collectif par Jung correspond à une situation de crise de la civilisation, il découvre avec la notion d'archétype, de "drame en miniature", en chaque individu, un facteur psychoïde à travers lequel s'établit le passage du monde intérieur au monde extérieur : Jung affirme ainsi avoir lus dans les problèmes qui hantaient l'esprit de ses patients entre 1920 et 1930 l'avènement du nazisme en Allemagne....

Otto Gross (1877-1920)

Otto Gross est, avec Wilhelm Reich (1897-1957), un de ces grands théoriciens fondateurs de la libération dite sexuelle et que Freud jugea particulièrement dangereux pour la cause psychanalytique, et que l'on suit dans la mouvance la plus marginale des sociétés allemandes et autrichiennes, rigidifiées à l'extrême, où se côtoient libertaires et expressionnistes..

Né à Gniebing en Styrie, fils de Hans Gustav Adolf Gross, magistrat autrichien qui fut l'un des pères de la criminologie. Otto Gross sera pour Jung, en 1908, l'un des cas pathologiques, non résolu, qui participera à la formation de sa notion d'inconscient collectif : ici, c'est par le biais du poids de la figure du Père sur la destinée du fils (en résonance avec Kafka) que se formalisent les prémices de son approche. Otto Gross est en effet le prototype de l'individu qui reçoit une éducation rigoriste dans une famille aristocratique et fortunée, sous l'égide d'un père très autoritaire et qui le poursuivit toute sa vie en menaçant de l'interner, et que l'on retrouve quelques années plus tard, certes médecin (1899) et psychopathologiste (1906), mais toxicomane, marginal, révolté, anarchiste, libertaire. Dès 1902, il séjourne au Burghölzli et rencontre Jung, dès 1904, il devient un disciple enthousiaste et remarqué par Freud, en 1906, il est à Munich l'assistant d'Emil Kraepelin.

Parallèlement, Otto Gross fréquente en 1906 la bien connue communauté anarchisante de Schabing (Munich), noyau de l'expressionisme allemand et anarchisante (Erich Mühsamn, Margarete Beutler), il prône et s'adonne à une totale liberté des moeurs et devient un adepte inconditionnel dès 1905 de cette fameuse mouvance naturaliste de "Monte Verità" (Ascona, Suisse) et haut lieu du "Lebensreform" (qui anticpe si étrangement avec le futur mouvement hippie des années 1960 et le naturisme de l'Europe du Nord) : il épouse Frieda Gross mais affiche une totale liberté sexuelle, avec notamment Else Jaffé-von Richthofen, l'une des premières femmes associées à l'expansion de la sociologie allemande...

A partir de 1911, le cours de sa vie se modifie : les suicides d'une de ses patientes, Lotte Hatemmer, puis de son amie et peintre Sophie Benz (Franz Jung, "Sophie. Der Kreuzweg de Demut", 1915), le traitement psychiatrique qu'il entame, les poursuites de la police, son arrestation au domicile de l'écrivain anarchisant Franz Jung (1913), son internement, la guerre de 1914. La mort de son père en 1915 ne résout rien, il sombre progressivement dans la toxicomanie tout en connaissant quelques périodes d'accalmie, et meurt à 42 ans.

"Otto Gross, Révolution sur le divan"

"Le destin d'Otto Gross (1877-1920), un des plus turbulents, mais aussi l'un des plus brillants disciples de Freud, mort de pneumonie quelques jours après avoir été retrouvé inanimé, vaincu par le froid et par la faim, dans l'entrée d'un immeuble de Berlin, a fasciné l'Europe entière : Apollinaire et Cendrars, mais aussi Max Brod, Werfel et Kafka lui ont consacré des lignes inoubliables. Fils d'un pénaliste et criminologue renommé, Otto Gross avait entamé une carrière de médecin psychiatre. Il découvrit avec enthousiasme la psychanalyse et, autour de 1907, joua un rôle important dans le mouvement freudien. Toxicomane, figure de la bohème intellectuelle, artistique et révolutionnaire de Schwabing, à Munich, il combina l'immoralisme, le freudisme et le nietzschéisme pour élaborer un programme de libération sexuelle et de révolution culturelle qui apparaît comme une préfiguration des "freudo-marxistes", de Wilhelm Reich et Erich Fromm à Herbert Marcuse. Proche des soeurs von Richtofen et du cercle de Max Weber, il attira sur lui l'attention réprobatrice du grand sociologue. Considéré comme un malade mental depuis sa cure tumultueuse sous la conduite de C. G. Jung, à la clinique Burghölzli, en 1908, mais aussi comme un redoutable ennemi de la société, Otto Gross fut poursuivi par son propre père, qui usa de toute sa science et de tout son entregent pour déchaîner contre lui les polices et les tribunaux autrichiens et allemands. Cette guerre à outrance entre père et fils apparut aux expressionnistes contemporains comme le psychodrame œdipien dont la réalité dépassait la fiction. Le présent volume rassemble les principaux essais théoriques et manifestes révolutionnaires d'Otto Gross" (Editions Solin)

Karl Abraham (1877-1925)

Né à Brême, Karl Abraham devient médecin et passe par la clinique du Burghölzli, à Zurich), pour s'initier à la psychiatrie et à la psychanalyse, et devenir en 1907, après s'être installé à Berlin, un freudien orthodoxe. Karl Abraham rencontra Freud, et bien qu'entre les deux hommes s'installa une certaine distance, Abraham fut l'un de ceux qui ont le plus contribué à l'extension du courant psychanalytique hors de Vienne, notamment dans le milieu psychiatrique de Berlin, et à sa cohésion. Jusqu'en 1910, il travaille dans une direction proche de celle de Freud, sur la démence précoce et le trauma sexuel, et publie "Das Erleiden sexueller Traumen als Form infantiler Sexualbetätigung" (1907), "Traum und Mythus. Eine Studie zur Völkerpsychologie" (Le Rêve et le mythe, 1909).

Jusqu'en 1920, ses travaux cliniques portent sur des thèmes relativement précis tels que les névroses de guerre ou l'éjaculation précoce. A partir de 1921, il publie "Essai d'une histoire du développement de la libido sur le fondement de la psychanalyse des perturbations psychiques" (Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido auf Grund der Psychoanalyse seelischer Störungen, 1924) et s'oriente vers l'étude du caractère ("Psychoanalytische Studien zur Charakterbildung", 1925). Il est de ceux qui critiquent Jung en 1913 et est désigné président de l'Association psychanalytique en 1924. Il forme de nombreux analystes : Helen Deutsch, Edward Glover, Melanie Klein, qu'il influença fortement, Theodor Reik, Ernst Simmel..

Oeuvres complètes

Deux volumes (tome l 1907-1914, tome Il 1915-1925) suivant un ordre chronologique (Editions Payot). Dans le tome 1 (1907-1914), «Les différences pyschosexuelles entre l'hystérie et la démence précoce» (Die psychosexuellen Differenzen der Hysterie und der Dementia praecox), «Amenhotep IV (Echnaton). Contribution à l'étude de sa personnalité et du culte monothéiste d'Aton», «Psychanalyse d'un cas de fétichisme du pied et du corset». Dans le tome Il : «Examen de l'étape prégénitale la plus précoce du développement de la libido» (Untersuchungen über die früheste prägenitale Entwicklungsstufe der Libido), «Une forme particulière de résistance névrotique à la méthode psychanalytique», «L'araignée, symbole onirique»...

"Manie et mélancolie, Sur les troubles bipolaires"

"Pour comprendre les troubles de l'humeur, il existe trois auteurs fondamentaux : Melanie Klein et sa théorie de la position dépressive, Sigmund Freud et son classique essai "Deuil et mélancolie", et Karl Abraham qui, en 1911, fut le premier à isoler la dépression dans une célèbre étude qu'il consacra au peintre italien Giovanni Segantini ("Giovanni Segantini. Ein psychoanalytischer Versuch"). C'est ce texte qui est ici publié avec deux autres articles importants sur la maladie maniacodépressive, qu'on appelle aujourd'hui les "troubles bipolaires" et dont Karl Abraham reste le grand spécialiste." (Editions Payot)

Theodor Reik (1888-1969)

Reik porta en lui, semble-t-il, la nécessité intérieure de faire le deuil de sa non créativité à l'image d'un Goethe, en littérature, ou d'un Mahler, en musique. Né en Bohême, Theodor Reik est dans cette première génération des psychanalystes qui entourent Freud, un des seuls à ne pas être médecin. C'est un littéraire qui aborde la psychanalyse par l'entremise didactique de Karl Abraham, à Berlin. Il s'établit ensuite à Vienne où il devient secrétaire de la Société psychanalytique. En 1928, il retourne à Berlin, où il enseigne la théorie et la pratique de la psychanalyse. Les Nazis s'emparant du pouvoir en Allemagne, il émigre aux États-Unis en 1938 et, étant non médecin, rencontre quelques difficultés à l'exercice de son activité d'analyste.

Ses ouvrages abordent avec subtilité et profondeur des thématiques rarement évoquées dans la littérature psychanalytique, thèmes qui lui permettent de se livrer à une autoanalyse subtile et complexe. La musique et la littérature avec "Ritual: Four Psychoanalytic Studies", écrit à Vienne, où il mêle autoanalyse et ethnologie psychanalytique entrant dans la culture judaïque; "Fragments of a Great Confession" (1949), dans lequel Reik débute son ouvrage en s'identifiant à Goethe en train d'écrire le récit de son idylle avec Frédérique Brion, Goethe à l'encontre duquel il développa longtemps une compulsion obsessionnelle; dans "The Haunting Melody" (Variations psychanalytiques sur un thème de Mahler, 1973), où Reik fait l'analyse de ses obsessions musicales au moment de la mort de son propre analyste, Karl Abraham. Autres domaines : le masochisme, la criminologie, la religion : "Masochism in Modern Man" (1941), "Listening with the Third Ear" (1948), son livre le plus connu, "The Secret Self" (1952)..

"Le Psychologue surpris. Deviner et comprendre les processus inconscients"

(Der Überraschte Psychologe)

"Surpris, le psychanalyste le sera par les émergences de l'inconscient en lui autant qu'en son patient. Il doit continuer à pouvoir l'être, s'il veut rester au vif de l'exercice psychanalytique. L'apprentissage théorique ne suffit pas, il lui faut maintenir vivant en lui le cheminement amorcé lors de sa psychanalyse personnelle. En critiquant certaines systématisations du moment (1935), à son sens abusives et mortifères, en restant au plus près de la situation psychanalytique, Reik tente d'approfondir des expériences dont l'assignation scientifique est difficile. Les éclairs d'exemples cliniques développés avec la virtuosité associative qu'on lui connaît mettent l'accent sur la rencontre obligée entre les processus inconscients de l'analyste et ceux de son patient dans le déroulement de la même cure. Reik reprend ainsi au niveau de la relation analyste-analysé les notions d'introjection et de projection. Mais, toujours loin des systèmes, il affirmera l'impossibilité de la compréhension totale, à ses yeux suspecte, en même temps que la nécessité d'accepter la souffrance qui peut naître des surprises de l'inconscient." (Editions Denoël)

"Le Masochisme"

"Le masochiste tire-t-il, comme on le croit, son plaisir de la souffrance ? Pour Theodor, qui fut l'un des premiers disciples de Freud, rien n'est moins sûr selon lui, le masochiste tenterait au contraire de diminuer la souffrance... Comment, et pourquoi ? C'est ce que ce livre, aboutissement d'une recherche de trente ans, nous explique, éclairant au passage le rôle que jouent l'imagination et l'anxiété dans le masochisme, les différences de comportement entre les hommes et les femmes masochistes, ou encore les rapports du masochisme avec l'estime de soi. Un livre d'une grande force d'évocation, jalonné de nombreux exemples et cas cliniques, où l'auteur développe une vision dynamique et positive du masochisme." (Editions Payot)

"Le Besoin d'avouer"

Psychanalyse du crime et du châtiment - "J'ai lu avec grand intérêt votre travail si riche de contenu et si lourd de conséquences. Vos efforts pour établir le rôle tenu par le Surmoi dans toutes les névroses semblent aussi légitimes que féconds" (Sigmund Freud). Dans la première partie, "L'assassin inconnu", Theodor Reik étudie, à la lumière de la psychanalyse, les grands crimes célèbres. "Le besoin d'avouer", thème de la deuxième partie, c'est non seulement la compulsion qui pousse le criminel à se dévoiler, mais aussi la force inconnue qui oblige chacun de nous à soulager sa culpabilité. L'ouvrage se termine par un remarquable article sur "La peine de mort", rédigé par Reik à la demande de Freud." (Editions Payot)

Sándor Ferenczi (1873-1933)

Né à Miskolc, issu d'un milieu intellectuel budapestois qui souhaitait faire entrer la Hongrie dans une modernité à l'image des démocraties occidentales, et donc particulièrement sensible à toutes les idées d'avant-garde, Ferenczi est un esprit animé par la tolérance et une curiosité sans frein : médecine généraliste, pratiquant neurologie et psychiatrie, féru de spiritisme, de télépathie, d'occultisme, pratiquant l'hypnose, fasciné par toutes les drogues et tous les phénomènes psychomatiques, il est dès 1906, à 33 ans, le disciple favori de Freud, et de ceux qui ont le plus contribué à l'extension de la psychanalyse en dehors de l'Autriche. Un milliers de lettres furent échangées entre les deux hommes au travers desquelles Frenczi se montre plus thérapeute que Freud (on lui impute la notion de contre-transfert). En 1908, il mena une analyse sa maîtresse, Gizella Palos, puis sa fille cadette, Elma, qu'il épousa pour se rétracter par la suite, confondant dans un même mouvement désir, amour, transfert, contre-transfert, sous le regard bienveillant de Freud.

Les années 1913-1919 correspondent à la fois aux années de guerre et à la rupture de Freud et Jung. Ferenczi est résolument du côté de Freud ("Critique de "Métamorphoses et symboles de la libido" de Jung). Mobilisé comme médecin militaire, il profite des ses permissions pour entreprendre une analyse avec Freud en 1914, qui fut interrompue par la guerre et reprise en 1916. L'instauration d'un gouvernement progressiste à Budapest en 1918 lui permit d'accéder à la première chaire de psychanalyse jamais créée mais qu'il n'eut cependant jamais le temps d'occuper effectivement mais où s'illustrera en 1939 Michael Balint. Il initie à la même époque Mélanie Klein à pratique analytique.

Les années 1919-1926 voient Ferenczi mener des expériences techniques controversées («technique active») qui aboutissent à partir de 1923 à une divergence avec Freud. Il renonce finalement à sa méthode active en s'efforçant d'élaborer ce qu'elle lui a apporté de connaissances et de compréhension, notamment dans le champ du transfert, voire du contre-transfert.

1924 est l'année de son chef d'oeuvre: "Thalassa" traite des origines biologiques et psychanalytiques de la vie sexuelle chez l'homme et la femme et développe ce fameux "sentiment thalassique" qui est celui du désir de retour à la vie intra-utérine comme pulsion fondamentale de tout coït, le tout dans une synthèse qui met en perspective les étapes du développement sexuel et du développement de vie sur Terre. Du point de vue théorique, ses travaux ouvrent la voie à partir de 1927 à une étude plus attentive des relations précoces entre mère et enfant, de l'enfant dans le patient et de l'importance primordiale du traumatisme infantile.

"Thalassa. Psychanalyse des origines de la vie sexuelle" (1924)

"Comment utilisons-nous notre corps pour "matérialiser" des désirs refoulés ? Est-il possible de faire parler un organe, un animal, un vestige paléontologique ? Peut-on psychanalyser les faits biologiques ? De Thalassa (1924), Freud disait que c'était l'œuvre "la plus brillante et la plus profonde de la pensée de Ferenczi […]. On y trouve la plus hardie, peut-être, des applications de la psychanalyse qui ait jamais été tentée." Avec ce livre consacré à l'évolution de la génitalité, Sandor Ferenczi tente ce que Freud n'eût jamais osé entreprendre : l'intégration de la biologie à la psychanalyse. Il nous met en présence de ce qui vit en nous obscurément, depuis la nuit des temps. Ce texte est précédé de Masculin et féminin (1929), qui traite des différences sexuelles entre les hommes et les femmes." (Editions Payot)

"Confusion de langue entre les adultes et l'enfant"

(Sprachverwirrung zwischen dem Erwachsenen und dem Kind, 1932)

L'adulte et l'enfant ne parlent pas la même langue. L'adulte impose à l'enfant un langage de passion et empreint de sexualité inconsciente qui dépasse les capacités de métabolisation de l'enfant, ouvrant à la possibilité d'un véritable traumatisme, menant vers le clivage du moi et le repli sur soi. "Vas-y, mon bébé, roule-toi par terre…" (Ferenczi) "Ce texte fondamental de Sandor Ferenczi, l’un de ses plus célèbres, date de 1932. Il est d’une saisissante modernité. Car en décrivant deux processus névrotiques essentiels chez l’enfant : l’identification à l’agresseur, la prématuration psychique face à la folie adulte et au "terrorisme de la souffrance", il explique une séduction liée aux pratiques violentes et passionnelles des parents face aux besoins de tendresse physique émanant des enfants." (Editions Payot)

"L'enfant dans l'adulte"

"Avec la sensibilité particulière qu'il avait à l'égard des souffrances de l'enfant, Ferenczi n'a eu de cesse de retrouver, enfoui dans l'adulte, l'enfant blessé, traumatisé qu'il a été. Comment le ramener dans la séance ? Comment l'entendre ? Comment le traiter ? Si Freud a révélé la part de l'infantile toujours active dans la vie psychique de l'adulte, c'est bien Ferenczi qui a développé cette idée jusque dans ses aboutissements les plus ultimes, montrant combien ces parties infantiles ne cessent d'orienter et d'animer l'existence." (Editions Payot)

Œuvres complètes (1908-1933)

Edition des Oeuvres complètes en quatre tomes a été entreprise par Michael Balint et Judith Dupont, Editions Payot. Le tome I regroupe les textes écrits entre 1908 et 1912 et comprend des classiques de la littérature analytique comme "Transfert et introjection", "Mots obscènes", "Le rôle de l'homosexualité dans la pathogénie de la paranoïa", "L'alcool et les névroses", "Symptomes transitoires", ou encore "Philosophie et psychanalyse". Le tome II regroupe les textes écrits entre 1913 et 1919 : "L'homoérotisme : nosologie de l'homosexualité masculine", "Un petit homme coq", précieux pendant au "Petit Hans" de Freud et "La technique psychanalytique", résumé de la technique "classique" telle que Ferenczi l'a aménagée. Le tome III regroupe les textes écrits entre 1919 et 1926 et notamment le célèbre "Thalassa, essai sur la théorie de la génitalité", cette oeuvre dont Freud disait qu'elle était "la plus brillante et la plus profonde de la pensée de Ferenczi [...], la plus hardie, peut-être, des applications de la psychanalyse qui ait jamais été tentée". Le tome IV regroupe les textes écrits entre 1927 et 1933 et sans doute les plus originaux de l'auteur : "Confusion de langue entre les adultes et l'enfant", "lasticité de la technique psychanalytique", "Principe de relaxation et de néocatharsis", et les articles de Ferenczi publiés à titre posthume.

Otto Rank (1884-1939)

Né à Vienne dans une famille modeste marquée par la mésentente et l'alcoolisme, Otto Rank entre dans le cercle des initiés de Freud à 26 ans : apprenti-tourneur autodidacte, multipliant les handicaps (rhumatisme articulaire, laideur chronique, abusé sexuellement dans son enfance, phobique, ne supportant pas de toucher quoique ce soit sans gants), Freud en fait un quasi fils adoptif et lui confie les premières transcriptions de leurs réunions. Otto Rank, à la différence des autres disciples de Freud, ne s'intéresse pas tant aux applications cliniques de la psychanalyse qu'aux rêves, au symbolisme, à la mythologie, au narcissisme, à la sexualité infantile, à l'analyse de l'inceste et à la nudité dans les légendes et la poésie ("Der Mythus von der Geburt des Helden", 1909; "Das Inzest-Motiv in Dichtung und Sage. Grundzüge einer Psychologie des dichterischen Schaffens", 1912).

Sa publication, en 1924, du "Traumatisme de la naissance" ("Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung für die Psychoanalyse") marque le début de ses divergences avec l'orthodoxie freudienne : il y récuse en effet la fonction centrale du complexe d'Œdipe au profit de l'angoisse de la naissance, et au-delà voit dans l’acte même de naître le modèle de tout rapport sexuel ultérieur. Rank émigre définitivement en 1934 à New York, où il adapte la psychanalyse aux besoins d'une société industrielle américaine et s'oriente vers une psychothérapie de la relation, en rupture complète avec l'approche freudienne. «Freud, écrit-il, estime que l'individu est dominé par la vie instinctuelle (le ça) et qu'il est soumis par le surmoi à un processus de refoulement ; ce serait un être sans volonté soumis aux caprices de deux forces impersonnelles. Au contraire, je vois dans la volonté une organisation directrice et positive et une intégration du moi, qui, tout en refoulant et en contrôlant les pulsions instinctuelles, les utilise d'une façon créatrice. » La thérapie rankienne est centrée sur la volonté comme sur une force positive qui doit être libérée pour développer l'auto-affirmation de l'individu (Volonté et psychothérapie, Analyse du processus thérapeutique dans son rapport avec la relation thérapeutique, 1936).

"Traumatisme de la naissance" ("Das Trauma der Geburt" , 1924)

"Influence de la vie prénatale sur l’évolution de la vie psychique individuelle et collective" - "Donner une base biologique à l'inconscient, tel est l'enjeu du Traumatisme de la naissance, sans doute le livre le plus célèbre d'Otto Rank. Avec cet ouvrage iconoclaste publié en 1924, Rank, que Freud considérait comme son "fils adoptif", prend de la distance avec la doctrine freudienne classique. Comme l'écrivent Élisabeth Roudinesco et Michel Plon dans leur Dictionnaire de la psychanalyse, "il soutenait l'idée qu'à la naissance tout être humain subit un traumatisme majeur qu'il cherche ensuite à surmonter en aspirant inconsciemment à retourner dans l'utérus maternel". Les idées développées par Rank dans ce livre - le premier à donner à la relation mère-enfant une très grande importance - influenceront beaucoup la pensée psychanalytique, en particulier l'école anglaise, des kleiniens à Winnicott, en passant par Bowlby." (Editions Payot)

"L'Art et l'artiste" ("Kunst und Künstler. Studien zur Genese und Entwicklung des Schaffensdranges", 1932)

"Ce classique de la littérature psychanalytique est l'une des premières oeuvres qui aient été consacrées à l'étude de la relation entre l'art et l'artiste. Otto Rank explore ici la pulsion créatrice de l'homme pour parvenir à une compréhension de ses manifestations artistiques, à travers leur développement culturel et leur signification spirituelle. Car le besoin de créer, chez l'homme, ne trouve pas son expression dans les seules oeuvres d'art, il produit également la religion, la mythologie et les institutions sociales correspondantes. Il produit la culture tout entière, dont les oeuvres d'art, à une époque stylistique particulière, doivent être regardées comme l'une des formes d'expression." (Editions Payot)

"Volonté et psychothérapie"

"Soigner un névrosé, ce n'est pas lui faire réintégrer le monde des gens «normaux» mais, bien au contraire, réveiller en lui une créativité enfouie. Otto Rank a toujours considéré le névrosé comme un artiste réduit à l'impuissance, un créateur muselé par sa propre volonté de négation. Dès lors, il s'agit d'encourager le moi, de le fortifier dans sa volonté, jusqu'ici contrariée et étouffée, d'auto-affirmation créatrice, de lui donner toutes ses chances d'expression et, par là, de lui permettre d'échapper à la loi collective et au nivellement des personnalités. En participant dynamiquement - fût-ce avec l'énergie du désespoir - à l'entreprise thérapeutique, le névrosé peut inverser le cours des choses et devenir comme le thérapeute un véritable créateur." (Editions Payot)

Georg Groddeck (1866-1934)

Walter Groddeck abordent les phénomènes inconscients à partir des maladies organiques et théorise la valeur symbolique des symptômes. Il s'éloigne ainsi de la théorie freudienne en considérant que l'inconscient est exclusivement somatique et disqualifiant tout recours au langage : "L'homme ne peut traduire son être dans les mots ; la parole ne le rend nullement capable de dire la vérité. Un pas de plus et on reconnaît que dans la parole se cache déjà la falsification de la vérité". Pour reprendre une formulation bien connue, le « ça » groddeckien apparaît comme substance, en deçà du mensonge des mots....

Né à Bad Kösen, en Allemagne, fils d'un médecin réputé et connu dans les cercles intellectuels de l'époque pour des travaux qui dépassaient sa discipline, Walter Georg Groddeck grandit dans l'admiration de son père, au contraire d'une mère froide et réservée qui semblait vivre dans le culte de son propre père, l'historien August Koberstein. Devenu médecin, il ouvre un sanatorium à Baden-Baden et s'appuie tant sur des techniques corporelles telles que l'hydrothérapie et le massage que psychanalytiques.

Les années 1920 voient Freud et Groddeck en étroits contacts épistolaires, et si Freud va ainsi au-delà de l'hostilité de la plupart des analystes de l'époque pour Groddeck, il ne peut cependant le suivre sur ce qui fait pourtant son originalité : le ça est hébergé dans le corps et dans l'esprit, il est porteur de vérité absolue, il est cette puissance au travers de laquelle nous pensons vivre, il est possible de le laisser parler en soi et à travers soi, mais non pas au travers d'un langage qui n'est par essence que mensonge. Et pour Groddeck, la maladie est par excellence l'expression du Ça dont le médecin doit désormais interpréter les manifestations. Groddeck, est donc celui qui, sans le savoir, fonde cette discipline d'interprétation du corps qui va devenir la médecine psychosomatique moderne. Nous savons que Freud emprunta à Groddeck son fameux pronom neutre, le "ça" (Es), pour l'appliquer au système inconscient, à la différence d'un Groddeck qui l'applique à l'ensemble du corps-esprit, conscient, inconscient et système végétatif.

"Le Livre du Ça" (das Buch vom Es,1923)

"«En 1917, Freud écrivit à Groddeck : "Vous me priez instamment de vous confirmer de façon officielle que vous n'êtes pas un psychanalyste, que vous n'appartenez pas au groupe de mes disciples, mais que vous pouvez prétendre avoir une position originale, indépendante [...]. Je suis obligé d'affirmer que vous êtes un superbe analyste qui a saisi l'essence de la chose sans plus pouvoir la perdre.» Cet ouvrage, publié en 1923, est constitué d'une série de lettres fictives adressées à une amie, lettres pleines d'esprit, de poésie et de malice où l'auteur développe sa propre thématique du ça, fort différente de celle de Freud. " (Editions Gallimard)

"Au cours de mes recherches dans les âmes, il m’est arrivé de temps en temps d’avoir à m’occuper de vertiges et je me suis vu forcé, je pourrais dire presque à mon corps défendant, de conclure que tout vertige est un avertissement du Ça. « Fais attention, tu vas tomber ! » Avant de vérifier cette assertion, n’oubliez pas qu’il y a deux genres de chutes : la chute réelle du corps et la chute morale, dont l’essence se retrouve dans le récit du Péché Originel. Le Ça semble hors d’état de distinguer nettement les deux genres l’un de l’autre ; ou plutôt — je préfère m’exprimer ainsi — chaque genre le fait aussitôt penser à l’autre. Le vertige équivaut donc toujours à un avertissement dans les deux sens ; il est utilisé à la fois dans son sens réel et dans son transfert symbolique. Et si le Ça considère qu’un simple vertige, un faux pas, une entorse ou se cogner à un réverbère, marcher sur un caillou pointu et souffrir d’un cor au pied ne sont pas des avertissements suffisants, il jettera l’être humain à terre, fera un trou dans son crâne épais, le blessera à l’œil ou lui brisera un membre, le membre avec lequel l’être humain s’apprête à pécher. Peut-être lui enverra-t-il aussi une maladie, la goutte, par exemple ; j’y reviendrai tout à l’heure. Au préalable, je tiens à faire remarquer que ce n’est pas moi qui tiens l’idée du meurtre pour un péché, non plus que l’envie de commettre l’adultère, de rêver de voler, d’avoir des phantasmes onaniques : c’est le Ça. Je ne suis ni pasteur ni juge, je suis médecin. Le bien et le mal ne sont pas de mon ressort ; je n’ai pas à juger, je me borne à constater que le Ça ou telle personne tient ceci ou cela pour un péché et porte ses jugements en conséquence. Pour moi, je m’efforce de mettre en pratique le commandement « Ne jugez point afin de n’être point jugés. » Je vais si loin dans cet ordre d’idées que j’essaie de ne point me juger moi-même et que je conseille à mes malades d’agir de même. Cela peut paraître édifiant ou frivole, selon qu’on l’interprète dans un sens ou dans l’autre ; au fond, ce n’est qu’un stratagème médical. Je n’ai pas peur du résultat. Quand je dis aux gens — et je le fais — : « Il faut que vous arriviez au point de ne pas hésiter à pouvoir vous accroupir en plein jour dans une rue passante, déboutonner votre culotte et faire votre tas. » J’insiste sur le mot pouvoir. La police, l’habitude et la peur inculquée depuis des siècles veilleront à ce que le malade ne « puisse » jamais le faire. Sur ce chapitre, je suis tout à fait tranquille, bien que vous me traitiez fréquemment de démon et de « corrupteur des mœurs ». En d’autres termes, quel que soit le mal que l’on se donne pour ne point juger, l’on n’y parvient jamais. Toujours, l’homme portera des jugements, cela fait partie de lui au même titre que son nez et ses yeux ; ou plus exactement, parce qu’il a des yeux et un nez, il dira toujours : « Ceci est mal… » Cela lui est nécessaire parce qu’il ne peut faire autrement que de s’adorer lui-même ; le plus modeste, le plus humble le fait. Jusqu’au Christ sur la croix, qui s’est écrié : « Mon père, mon père, pourquoi l’as-tu abandonné ? » et aussi « Tout est consommé ! ». Être pharisien, dire constamment : « Je te rends grâce, Seigneur, de ne pas être semblable à celui-là… » est profondément humain. Mais le « Dieu, sois indulgent pour moi, pauvre pécheur ! » est également humain. L’être humain, comme toutes choses, a deux faces. Tantôt il montre l’une, tantôt il exhibe l’autre ; mais elles n’en sont pas moins toutes deux présentes. Comme l’homme est obligé de croire au libre arbitre, il ne peut s’empêcher de découvrir des fautes chez lui, chez les autres, chez Dieu."

La maladie, l'art et le symbole (Psychoanalytische Schriften zur Psychosomatik - Psychoanalytische Schriften zur Literatur und Kunst)

"Georg Groddeck s'est lui-même défini comme un «psychanalyste sauvage». Il est en effet rétif à toute institution et il a la passion de poursuivre le jeu du sens dans toutes les formes d'expression. Freud défendit toujours ce déroutant personnage, mal vu de la communauté analytique. Le présent recueil, choix de textes qui s'échelonnent des premières publications de Groddeck (Vers Dieu-Nature, 1909) jusqu'à son dernier ouvrage (L'être humain comme symbole, 1933) couvre toutes les disciplines abordées par l'auteur : médecine, philosophie, critique littéraire et picturale. Il permettra au lecteur français de découvrir enfin, dans son foisonnement, sa diversité et sa cohérence, la pensée de Groddeck pour qui la psychanalyse n'est qu'une étape vers la constitution d'une symbolique apersonnelle, généralisée à la totalité de la Nature. Le jeu du sens finit par n'être plus très loin d'un délire du sens..." (Edition Gallimard)

"Le chercheur d'âme. Un roman psychanalytique" (Der Seelensucher. Ein psychoanalytischer Roman, 1921)

"Ce roman qui eut l'heur de divertir assez Freud pour qu'il le fasse publier en 1921 dans le très officiel Internationaler Psychoanalytischer Verlag n'a rien perdu, soixante ans plus tard, de son caractère insolite. Comme son héros August Müller, le «tueur de punaises», transfiguré en Thomas Weltlein, ce bouffon visionnaire où l'on doit voir le porte-parole de l'auteur, il a toute chance de dérouter le lecteur : qu'est-ce que c'est que ça ? se demandera-t-il. Réponse : le roman du ça dont il propage la bonne nouvelle. Picaresque par les aventures qu'il retrace, fantaisiste et même fantastique dans son inspiration, sociologique par ses brèves satires des milieux traversés, moral par sa mise en pièces des croyances de l'époque, plaisamment didactique et parfois vaticinant, ce livre presque oublié est une curiosité tout à la fois littéraire et psychanalytique." (Editions Gallimard)

Alfred Adler (1870-1937)

La psychologie d'Adler privilégie dans son approche l'unité fondamentale de la personne et la finalité qui régit sa conduite : il décrit un être humain plongé dans une insécurité originaire, qui éprouve dès son éveil un sentiment d'infériorité qui appelle constamment une compensation : d'où une tension psychique permanente qui va retentir sur l'organisme et entraîner des troubles fonctionnels si elle persiste.

Né à Vienne en 1870, docteur en médecine en 1895, Alfred Adler est un élève de S. Freud dès 1902 mais se sépare rapidement (1910) du mouvement psychanalytique : il refuse de reconnaître le rôle de la libido et pense que l'on peut rendre compte de la vie psychique de l'individu à partir d'un sentiment d'infériorité résultant de l'état de dépendance dont chacun fait l'expérience dans son enfance. Dès 1907, dans "Studie über Minderwertigkeit von Organen "(Étude sur l'infériorité des organes), Adler conçoit un processus vital qui allie un corps tendu dans un effort continu pour s'adapter aux exigences extérieures et maintenir son équilibre par des phénomènes de défense et de compensation, et un processus psychique qui, en corrélation avec le corps, est constamment orienté vers un but de supériorité et de perfection, et donc de compensation. "Der nervöse Charakter" (Le Tempérament nerveux, 1911) approfondit les racines de ce développement du sentiment d'infériorité et de sa compensation asociale dans le sens d'une fiction renforcée comme idée directrice de la névrose.

À partir de 1912 il travaille sur la psychologie des enfants en organisant des centres de consultations psychopédagogiques dans trente écoles de Vienne. En 1914 il fonde la Revue Internationale de Psychologie individuelle et privilégie le caractère unique de chaque personne humaine.

Agrégé à l'Institut de pédagogie de Vienne en 1924 il gagne les Etats-Unis et enseigne à la Colombia University de New York (1927), puis au Long Island Medical College de New York (1932). Il fonde aux Etats-Unis en 1935 il fonda le Journal of Individual Psychology. Entretemps, il publie son fameux "Menschenkenntnis" (Connaissance de l'homme, 1926) qui montre l'apport de la Psychologie adlérienne à l'amélioration de nos rapports avec les hommes et de notre propre vie. Suivent des ouvrages d'éclaircissement et de pédagogie qui entendent promouvoir une efficacité dans la mise en oeuvre de sa conception de la psychologie individuelle : "Die Technik der Individualpsychologie" (La technique de la psychologie individuelle, 1930), "The Pattern of Life" (Le style de vie), "What Life should mean to you" (Notre opinion sur le sens de la vie)...

"Connaissance de l'homme. Étude de caractérologie individuelle" (Menschenkenntnis, 1921)

Pour Adler, l'intelligibilité du dynamisme de la vie psychique n'est pas à rechercher dans la pulsion sexuelle, mais, a contrario de Freud, dans une aspiration à la perfection qui s'est construite dans l'enfance sous l'emprise de l'hérédité, de l'éducation des hasards sociaux. L'enfant se trouve positionner en venant au monde en état d'infériorité et doit combattre non seulement ses propres pulsions biologiques, mais aussi celles de son contexte familial et social. C'est cette aspiration à la perfection qui va lui permettre de préserver le sentiment de supériorité qui anime toutes les conduites humaines. La névrose voit ainsi l'individu fuir le contact d'une réalité qui lui échappe pour sauvegarder une supériorité qui tourne dans le vide.

"Conditionnées par la nécessité de s'adapter à l'entourage, la capacité de recevoir des impressions et l'aptitude originale du mécanisme psychique à poursuivre toujours un but nous amènent à penser que la conception du monde et la ligne d'orientation idéale d'un individu doivent apparaître de très bonne heure dans l'âme de l'enfant, non pas déjà formées et saisissables par une expression, mais en quelque sorte se mouvant dans des sphères qui nous donnent l'agréable impression du connu, que nous trouvons compréhensibles, qui sont toujours en opposition à un sentiment de l'insuffisance. Des mouvements psychiques ne peuvent se dérouler que lorsqu'un but est présent sous les yeux. L'atteindre, on le sait, suppose nécessairement la possibilité ou la liberté du mouvement. Et l'enrichissement qui résulte de toute liberté du mouvement ne doit pas être sous-estimé. Un enfant qui, pour la première fois, se lève du sol, entre en cet instant dans un monde tout nouveau; il éprouve d'une manière ou d'une autre une atmosphère hostile. Il peut ressentir, du fait de la force avec laquelle il se dresse sur ses pieds, une espérance accrue pour son avenir ; il peut, en risquant ses premiers essais de mouvement, spécialement en apprenant à marcher, soit éprouver des difficultés d'intensité variable, soit n'en rencontrer aucune. De telles impressions, des événements qui, pour nous autres adultes, apparaissent souvent comme d'insignifiantes vétilles, exercent une énorme influence sur la vie psychique enfantine et avant tout sur la formation de la conception que l'enfant se fait du monde."

"Le Sens de la vie, Étude de psychologie individuelle"

Cet ouvrage, le dernier d'Alfred Adler, constitue une synthèse de ses idées philosophiques et psychiatriques. "Quelles lois régissent la vie psychique ? Dans ce livre, Alfred Adler s'attache à la compensation du sentiment d'infériorité - compensation défectueuse avec son cortège de névrose, perversion sexuelle, toxicomanie ou délinquance ; compensation " réussie "où l'individu a su s'ajuster" à la collectivité grâce au sentiment social. Plus que dans ses œuvres antérieures, Adler insiste sur le sentiment social et sur l'importance du sens de nos responsabilités sociales vis-à-vis de nos semblables." (Editions Payot)

"Ma vie de psychiatre, de psychologue et d'éducateur à l'école et dans les familles m'a donné l'occasion d'observer un vaste matériel humain. Je me suis fait un strict devoir de ne rien avancer qui ne puisse être confirmé et prouvé par mon expérience personnelle. Il n'est pas étonnant que sur ce sujet je me sois parfois trouvé en contradiction avec l'opinion préconçue d'autres auteurs qui ont moins approfondi la vie humaine. Je me suis efforcé aussi d'examiner froidement les arguments valables opposés aux miens, ce qui m'était d'autant plus facile que je ne me crois lié par aucune règle stricte et par aucun parti pris. Bien plus, je souscris volontiers à l'axiome : on peut tout expliquer différemment. La singularité de l'individu ne se laisse pas saisir dans une courte formule. Les règles générales, telles que les formule la psychologie individuelle que j'ai créée, ne doivent pas être plus qu'un moyen de secours pour éclairer provisoirement un champ de vision dans lequel l'individu sera ou non inclus. Une telle appréciation des règles, une souplesse et une affinité plus accentuées pour les nuances ont renforcé toutes les fois ma conviction de la force créatrice libre de l'individu dans sa première enfance, à laquelle est subordonnée celle de sa vie ultérieure, après que l’enfant s'est donné une loi dynamique fixe pour sa vie. Dans cette conception qui laisse à l'enfant la voie libre dans ses tendances à la perfection, au fini, à la supériorité ou bien à l'évolution, on peut considérer l'influence des aptitudes, qu'elles soient héréditaires ou humainement modifiées, ainsi que l'influence du milieu et de l'éducation, comme les éléments avec lesquels l'enfant forgera son style de vie par son art créateur."

Ludwig Binswanger (1881-1966)

Binswanger, psychiatre initié à l'analyse freudienne, pense que la maladie mentale est une possibilité partie prenante de nos existences, la phénoménologie et l'existentialisme fournissant la matière conceptuelle au développement de cette intuition. Il suffit que nous perdions le sens de nos existences, que notre présence au monde connaisse un déficit de signification, que notre communication avec autrui soit défaillante, pour que notre raison entre en perdition.

Né à Kreuzlingen (Suisse), à la frontière de l'Allemagne, Ludwig Binswanger fait ses études de médecine à Lausanne, à Heidelberg, puis à Zurich, entre en 1906 comme assistant à la célèbre clinique Burghölzli de Zurich, que dirige Eugen Bleuler, et soutient en 1907 sa thèse de doctorat, patronnée par C. G. Jung. En 1911, il prend la direction du Sanatorium Bellevue de Kreuzlingen, clinique psychiatrique qui va acquérir une réputation internationale, notamment en matière de thérapie des psychoses. En 1913, il rencontre Freud et, en 1919, suite à la dissidence de Jung, reconstitue la Société suisse de psychanalyse, mais entend construire sa propre théorie analytique. Certes, la psychanalyse nous dévoile un individu biologique doté d'une subjectivité et d'une histoire personnelle, mais Binswanger porte un regard différent de celui de Freud, sa culture philosophique et son activité de psychiatrique l'engage dans une réflexion anthropologique originale.

Se focalisant sur le vécu corporel du malade, Binswanger considère que celui-ci a perdu le sens de son histoire, a perdu cette intuition qui lui permet d'enraciner sa "présence au monde" : au-delà de sa vie biologique, tout individu se donne une "existence", c'est-à-dire adopte une attitude tant à l'égard de ses fonctions vitales qu'à celui de la communauté humaine historique. La maladie mentale est une maladie de l'existence : guérir le malade, c'est le rejoindre au plus profond de cette déchirure qui le relègue dans la vie purement biologique, c'est le faire sortir de cette réduction névrotique à la corporéité, redonner sens à son existence et une signification à sa présence dans monde. Au fur et à mesure de ses lectures phénoménologiques, de la découvertes des travaux de Husserl, de Dilthey, de Bergson, de Scheler, de Kierkegaard, d'Eugène Minkowski, de Maurice Merleau-Ponty et surtout de Heidegger qui dans son "Sein und Zeit" confirme son orientation et enrichit sa conception, Binswanger s'éloigne de la psychanalyse.

Il inaugure dans les années 1930 une nouvelle méthode thérapeutique et en 1950 présente sa fameuse "Daseinanalyse", ou "analyse existentielle". "Traum und Existenz" (1930), " Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins" (1942), "Erinnerungen an Sigmund Freud" (1956), "Melancholie und Manie : Phänomenologische Studien" constituent les principales de son oeuvre.

"Analyse existentielle et psychanalyse freudienne. Discours, parcours et Freud" (1920-1956)

"Les essais recueillis dans ce volume s'échelonnent de 1920 à 1956 et sont suivis des Souvenirs sur Freud ; ils retracent, en une série de discours entrelacés, le parcours suivi par le fondateur de la Daseinsanalyse, qui tout à la fois se sent questionné par la psychanalyse et la questionne dans ses présupposés, en philosophe et en psychiatre.

Freud écrivit un jour à Binswanger : «Nous ne pouvons probablement pas établir de dialogue entre nous et il se passera des siècles avant que notre querelle soit close.» Pourtant, ce dialogue impossible, ils n'ont cessé l'un et l'autre de le maintenir. " (Editions Gallimard)

Le Cas Ellen West. Schizophrénie. (Schizophrenie. Der Fall Ellen West)

"Créateur de «l’analyse existentielle», inspirée de Martin Heidegger, Binswanger met en œuvre une approche phénoménologique de la folie qui s’attache à en saisir la signification de l’intérieur et à faire ressortir ce qu'elle éclaire de la condition humaine.

Le Cas Ellen West est extrait du recueil intitulé Schizophrénie, paru en 1957, qui regroupe cinq études destinées à explorer chacune un aspect fondamental de l’expérience schizophrénique. Deux autres de ces études ont été traduites en français, Le Cas Suzanne Urban et Le Cas Lola Voss. Ce qui donne son relief fascinant au Cas Ellen West, c’est la capacité d’auto-observation et d’autodescription dont fait montre la jeune femme. Rarement aura-t-on pu entrer à ce point dans l’intimité de ce que Binswanger caractérise comme «l’évidement de la personnalité» du processus schizophrénique." (Editions Gallimard)

"Introduction à l’analyse existentielle" (1924-1958)

"Ludwig Binswanger, fondateur de l’analyse existentielle (Daseinsanalyse), nous propose, c’est une certaine synthèse de Freud, de Husserl et de Heidegger. Remontant à Héraclite et à Pascal, ce théoricien et clinicien téméraire et prudent jette une nouvelle lumière sur les rapports entre rêve et éveil, délire et raison, affections psychosomatiques et modes d’action psychiatriques et psychothérapeutiques." (Editions de Minuit) Comporte les essais suivants : Fonction vitale et histoire intérieure de la vie (1924) – De la phénoménologie – De la psychothérapie (1935) – Analyse existentielle et psychothérapie (II) (1958) – L’appréhension héraclitéenne de l’homme (1935) – Le rêve et l’existence (1930) – À propos de deux pensées de Pascal trop peu connues sur la symétrie (1947) – Le sens anthropologique de la présomption (1949) – Importance et signification de l’analytique existentiel de Martin Heidegger pour l’accession de la psychiatrie à la compréhension d’elle-même (1958)

Wilhelm Reich (1897-1957)

La "misère sexuelle des masses" : Reich a l'intuition que la psychanalyse seule ne peut espérer guérir les individus si aucune transformation radicale de la société n'est pas entreprise, la maladie mentale a désormais une dimension sociale. A la fin de sa vie, Freud s'interroge sur le rôle de la société dans la génèse des troubles névrotiques ("Malaise dans la civilisation", "Pourquoi la guerre?"). Reich prolonge cette interrogation et se focalise sur la morale sexuelle bourgeoise, introduit "l'analyse caractérielle", mais il est aussi celui qui tente une expression politique de la psychanalyse, part du fameux courant freudo-marxisme qui tentera tant bien que mal de se construire au XXe siècle.

Né en Galicie, il achève ses études médicales et rencontre Freud en 1919 et est admis à la Société psychanalytique de Vienne à vingt-et-un ans. En 1921, il exerce la psychanalyse, non à domicile comme ses confrères, mais à l'hôpital et épouse Annie Pink, une de ses patientes qui s'engagera elle-même dans cette carrière. "Mes huit années de travail comme assistant, puis comme médecin-chef de la clinique psychanalytique, m'apportèrent une multitude d'aperçus et d'observations sur les névroses des économiquement faibles. Il y avait affluence continuelle à la clinique. Les patients se recrutaient parmi les ouvriers des usines, les employés, les gens de maison, les étudiants et les travailleurs agricoles. Chaque psychanalyste avait accepté de donner une heure par jour sans rémunération (...) Il devint immédiatement évident que la psychanalyse n'est pas une thérapie destinée à une application sur une large échelle. Le problème de la prévention des névroses n'existait pas encore. Eût-il été soulevé, nous n'avions rien à offrir à cette époque."

De 1922 à 1925, il publie "A propos d’un cas de transgression de l’interdit de l’inceste à la puberté" (1920), "Le coït et les sexes" (1921), "Deux types narcissiques" (1922), "Sur la spécificité des formes d’onanisme" (1922), "Sur l’énergie des pulsions" (1923), ou encore "Le caractère impulsif" (1925). En 1927, il publie "La Génitalité dans la théorie et la thérapie des névroses" ("Die Funktion des Orgasmus") et tente de répondre ces nouvelles problématiques que son travail clinique lui fournit : d'où vient que la plénitude orgastique peut aboutir à la disparition des symptômes névrotiques d'un malade ? Et qu'ils puissent ressurgir à l'occasion d'une tension provoquée par un besoin sexuel ? Quelle est donc la fonction de l'orgasme génital ?

En 1929, avec la publication de "Matérialisme dialectique, matérialisme historique et psychanalyse", il débute une période d'activisme politique dans le

parti communiste allemand puis, en 1930, Reich quitte Vienne pour Berlin et fonde la fameuse Association allemande pour une politique sexuelle prolétarienne qui entend lutter contre le

capitalisme dont la morale est source de la misère sexuelle. Partant des travaux de l'anthropologue Bronisław Malinowski sur la vie sexuelle des Trobriandais, qui ignorent tout désordre sexuel,

Reich en déduit que les psychoses, les névroses et les perversions sont dues au refoulement de la sexualité génitale. En 1932, son essai "Der Sexuelle Kampf der Jungend" fait scandale. Ecrit pour

les Jeunesses communistes de Berlin pour combattre le sentiment de culpabilité irrémédiablement attaché aux rapports préconjugaux, Reich s'attaque à la répression sexuelle des régimes

capitalistes, dénonçant dans la famille une véritable usine idéologique.

En 1933, débute le reflux : il est exclu de l’association psychanalytique internationale, puis du Parti communiste , l'arrivée des nazis au pouvoir le contraint à fuir l'Allemagne et à se

réfugier au Danemark, en Suède puis en Norvège, passe et atteint les Etats-Unis en 1939.

En 1947, des magazines américains le présentent Reich comme le leader d'un "new cult of sex and anarchy" qui s'en va se diffuser au long de la côte Ouest bien réceptive à ce sujet, tandis qu'Adolf Koch (1896 -1970) lance en Allemagne le mouvement "Freikörperkultur" (naked culture) qui se diffuse dans les années 1920 et 1930. Après avoir vu ses livres brûlés par les nazis et condamnés par le stalinisme, Reich est condamné par la démocratie américaine, une démocratie certes alimentée par le maccarthisme, mais inquiète devant ces étranges expérimentations qui tourne autour de sa fameuse recherche "orgonomique" qui vise à abolir les barrières entre les domaines bioénergétique et astrophysique, entre l'organisme de l'homme et son environnement cosmique : il mourra dans un pénitencier américain à 60 ans, poursuivi pour exercice illégal de la médecine après avoir tenté de soigner ses malades à l'aide de ses étonnants accumulateurs à orgone, entre autres techniques thérapeutiques très peu conventionnelles.

"La fonction de l'orgasme" ("Die Funktion des Orgasmus", 1927)

C'est dans ce premier ouvrage important de Reich que celui-ci pose le problème de l' "équilibre sexuel", garant de la santé mentale de tout individu, en tenant compte des observations cliniques qu'il fit en tant qu'assistant au Dispensaire psychanalytique de Vienne. Cette "économie sexuelle" qu'il propose sera remaniée aux Etats-Unis en 1942 et ne cessera de se développer jusqu'à son incarcération et sa mort. Sa théorie sexuelle entend affirmer qu'un névrosé ne souffre pas seulement de conflits sexuels, mais d'une "incapacité orgasmique". Tout conflit névrotique s'édifie sur des symptômes provoqués par des conflits strictement sexuels, inhibitions, refoulements, fragmentations de tendances génitales. Il pense ensuite que toute angoisse n'est que l'expression d'une libido refoulée, et que celle-ci est inséparables des zones génitales. Enfin, il identifie une puissance orgastique, base de tous les troubles, qu'il définit comme l'aptitude à atteindre l'orgasme. L'atteinte de l'orgasme est composée d'un certain nombre de phases, du contrôle de l'excitation à la relaxation post-orgasmique, chacune d'entre-elles permettant de positionner des troubles spécifiques. Ses recherches débouchent sur une théorie qui sera très rapidement jugée totalement délirante. Il croit en effet avoir découvert un courant bio-électrique qu'il nomme "orgone" et qui permet à la sexualité de s'exprimer. Il tentera par la suite d'isoler dans l'atmosphère une sorte de "libido électrique"..

"L'Analyse caractérielle" ("Charakteranalyse", 1933)

"En 1928, Wilhelm Reich écrivit un article sur "l'analyse caractérielle" qui constitua, on devait le reconnaître par la suite, le point de départ d'une nouvelle étape dans le développement de la psychanalyse. Celle-ci avait débuté par l'interprétation directe des symptômes du malade. Puis Freud avait entrepris de vaincre les résistances du malade. Enfin Reich démontra qu'entre autres résistances, il existait un groupe de résistances caractérielles. II montra que le comportement et l'attitude du malade, sa "cuirasse" caractérologique, constituaient des repères déterminant tout l'univers passé de l'individu. Ainsi, l'attitude caractérielle présente de l'individu indiquait le moyen par lequel il était possible de sortir du contenu contradictoire de ce chaos psychique. En 1933, Reich publia sous forme de livre un exposé détaillé de sa méthode. Ce livre fut édité en allemand. Une deuxième édition en langue anglaise, en 1945, allait plus loin puisqu'elle confirmait le lien inévitable entre la psychologie des profondeurs et la biologie, comme l'avait prévu Freud. Dans la troisième édition, revue et augmentée en 1949, le texte original de l'Analyse caractérielle est reproduit intégralement. Une partie supplémentaire a été ajoutée, qui expose les dernières découvertes de Reich. L'étude du caractère que Reich entreprit ultérieurement lui permit d'expliquer les fondements biologiques de la névrose et des biopathies, et il en arriva ainsi à la découverte de l'énergie d'orgone cosmique qui existe dans l'organisme vivant en tant qu'énergie spécifiquement biologique. En exposant de manière dramatique et émouvante le cas du premier schizophrène jamais traité par l'orgonthérapie, l'étude de Reich éclaire de façon révolutionnaire l'un des problèmes les plus ardus de la psychiatrie : la schizophrénie. « Pour la première fois dans l'histoire de la médecine, la peste émotionnelle qui prend racine et se trouve alimentée par la crainte de sensations organiques a trouvé un adversaire médical. Nous estimons que tel est notre devoir : permettre à l'animal humain d'accepter en lui-même la nature, de cesser de fuir et de jouir de ce dont il a actuellement si peur. » (Reich) L'Analyse caractérielle quitte donc le domaine de la psychologie pour se ranger parmi les sciences naturelles en tant que biophysique d'orgone. Par l'analyse de la névrose dans son action sociale sous la forme de ce que Reich appelle la « peste émotionnelle », on parvient à mieux comprendre une grande partie du contexte social." (Editions Payot)

"La Psychologie de masse du fascisme" ("Massenpsychologie des Faschismus", The Mass Psychology of Fascism, 1933)

"Rédigé entre 1930 et 1933, pendant les terribles années de crise en Allemagne, ce classique de Wilhelm Reich (1897-1957) demeure une contribution capitale à la compréhension du fascisme. Refusant d'y voir l'idéologie ou l'action d'un individu isolé, rejetant de même l'explication purement socio-économique avancée par les marxistes, Reich considère le fascisme comme l'expression de la structure caractérielle irrationnelle de l'individu moyen, dont les besoins et les pulsions primaires, biologiques, ont été réprimées depuis des millénaires. Aussi, toute forme de mysticisme organisé, dont le fascisme, s'explique-t-elle par le désir orgastique insatisfait des masses." (Edition Payot)

"Une activité thérapeutique étendue et conscienceuse ayant eu pour objet le caractère humain m'a confirmé dans la conviction que, pour juger des réactions humaines, nous devons tenir compte, en principe, de trois couches différentes de la structure biopsychologique. Ces couches de la structure caractérielle sont, comme je l'ai exposé dans mon ouvrage L'Analyse Caractérielle, des sédiments de l'évolution sociale, sédiments agissant d'une manière autonome. Dans la couche superficielle de son être l'homme moyen est réservé, courtois, compatissant, conscient de son devoir, consciencieux. L'animal humain ignorerait la tragédie sociale si cette couche superficielle était en contact direct avec le noyau profond de sa nature. Or, il n'en est malheureusement pas ainsi : la couche superficielle de la coopération sociale n'entretient aucun contact avec le noyau biologique profond de la personne; elle est soutenue par une deuxième couche caractérielle, couche moyenne qui se compose exclusivement d'impulsions cruelles, sadiques, lubriques, cupides, envieuses. Cette dernière représente l' "inconscient" ou le "refoulé" de Freud, ou, dans le langage de l'économie sexuelle, la somme de toutes les "pulsions secondaires". La biophysique d'orgone a pu expliquer l' "inconscient" de Freud, c'est-à-dire l'élément anti-social dans l'homme, comme le résultat secondaire de la répression d'impulsions biologiques primaires. Si l'on s'enfonce, à travers cette deuxième couche de la perversion, jusqu'au plus profond de la base biologique de l'animal humain, on découvre en règle générale la troisième couche, la couche inférieure, que nous appelons le noyau biologique. Dans ce noyau, l'homme est - pour peu que les circonstances sociales lui soient favorables - un animal honnête, travailleur, coopératif, aimant qui, dans un contexte rationnel donné, sait aussi haïr. Or, il n'est pas possible de desserrer la structure caractérielle de l'homme d'aujourd'hui et de pénétrer dans sa couche profonde et pleine de promesses sans écarter auparavant la couche superficielle, inauthentique et faussement sociable. Si le masque de la civilité tombe, ce qui apparaît n'est pas d'abord la sociabilité naturelle mais la couche de caractère perverse, sadique..."

"Comme le fascisme se présente toujours comme un mouvement entretenu par les masses humaines, il porte tous les traits et toutes les contradictions de la structure caractérielle de l'homme nivelé dans la foule. Le fascisme n'est pas, comme on a tendance à le croire, un mouvement purement réactionnaire, mais il se présente comme un amalgame d'émotions révolutionnaires et de concepts sociaux réactionnaires. .."

"Ecoute, petit homme !"

« Écoute, petit homme ! Ils t'appellent "petit homme", "homme moyen", "homme commun" ; ils annoncent qu'un ère nouvelle s'est levée, "l'ère de l'homme moyen". Cela, ce n'est pas toi qui le dis, petit homme ! Ce sont eux qui le disent, les vice-présidents de grandes nations, les leaders ouvriers ayant fait carrière, les fils repentis des bourgeois, les hommes d'État et les philosophes. Ils te donnent ton avenir mais ne se soucient pas de ton passé. Un médecin, un cordonnier, un technicien, un éducateur doit connaître ses faiblesses s'il veut travailler et gagner sa vie. Depuis quelques années, tu as commencé à assumer le gouvernement de la terre. L'avenir de l'humanité dépend donc de tes pensées et de tes actes. Mais tes professeurs et tes maîtres ne te disent pas ce que tu penses et ce que tu es réellement ; personne n'ose formuler sur toi la seule critique qui te rendrait capable de prendre en main ta propre destinée. » ( Wilhelm Reich)