- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux

- Pirandello

- Svevo

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- Jouhandeau

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux

- Pirandello

- Svevo

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

Italo Svevo (1861-1928), "Senilità" (1898), "La conscienza di Zeno" (1923) - ....

Last Update: 11/11/2016

Dans les années 1920, Italo Svevo est un auteur "oublié". Son premier roman, "Une vie" (1892), et son chef-d'œuvre, "La Conscience de Zeno" (1923), sont passés inaperçus en Italie...

Svevo, Triestin d'origine israélite et de culture "mitteleuropéique", est un marginal dans le paysage littéraire italien. Italo Svevo abandonna en 1899 son emploi à la banque pour entrer dans une firme qui fabriquait des peintures pour coques de navire, et c'est ainsi que lors d'un voyage qu'il fit à Trieste il rencontra James Joyce qui enseignait l'anglais à l'école Berlitz. Il avait publié l'année précédente, en Italie, "Sénélité" qui, comme son précédent roman, "Une vie" n'avait rencontré que peu d'écho. Svevo avait abandonné l'écriture mais s'intéressa pendant la Première Guerre mondiale à la psychanalyse et traduisit "La Science des rêves" de Freud, on en retrouve trace dans son roman de 1923, "La Conscience de Zeno", mais ici comme précédemment le succès se fit attendre, quelques années de plus.

C'est qu'entretemps le climat dans lequel se développait la littérature européenne s'était profondément modifiée, l'heure de Svevo était enfin arrivée, il fit "découvert" sur la scène internationale à la fin de 1925 début 1926 ...

La génération de Pascoli, D’Annunzio, Svevo et Pirandello naît dans l’Italie de l’après-Unité (1861), un pays encore jeune et fragile, marqué par la désillusion qui suit l’enthousiasme patriotique du Risorgimento. Les écrivains ne cherchent plus à exalter la nation, mais à sonder la complexité de l’individu et la crise des valeurs de leur temps.

À la fin du XIXᵉ siècle, l’effondrement du positivisme et la perte de confiance dans le progrès provoquent une profonde inquiétude spirituelle. Sous l’influence des courants européens — symbolisme, décadentisme, naturalisme, puis psychanalyse —, la littérature italienne se tourne vers l’introspection et la subjectivité. S'impose une génération qui fait entrer l’Italie dans la modernité littéraire européenne en donnant voix, avant tout, à la complexité de la condition humaine ...

- Giovanni Pascoli (1855-1912) est le poète du “petit monde” et du symbolisme intime. Il renouvelle la poésie italienne en s’éloignant du ton épique ou patriotique pour explorer les émotions quotidiennes, la mémoire, l’enfance et la nature. Sa langue, à la fois simple et symbolique, traduit une angoisse métaphysique et une sensibilité moderne. Il est considéré comme un précurseur du symbolisme italien, ouvrant la voie à une poésie intérieure et suggestive.

- Gabriele D’Annunzio (1863-1938) incarne le décadentisme italien, sensualité, culte de la beauté, exaltation du génie individuel. Sa prose et sa poésie sont d’une luxuriante richesse stylistique. Par ses œuvres (comme "Il piacere"), il fonde un mythe de l’artiste surhumain et d’un artiste-héros. Il influencera aussi la vie culturelle et politique italienne, notamment par son nationalisme esthétique et rapprochera l’Italie des courants fin-de-siècle européens (Huysmans, Wilde).

- Luigi Pirandello (1867-1936) révolutionne le théâtre italien en mettant en scène la relativité de la vérité et la fragmentation de l’identité ("Sei personaggi in cerca d’autore", "Uno, nessuno e centomila").

- Italo Svevo (1861-1928) introduit dans la littérature italienne la psychanalyse, l’ironie introspective et le monologue intérieur, notamment dans "La coscienza di Zeno" (1923). Il est considéré comme le père du roman moderne italien, au même titre que Proust ou Joyce pour la France et l’Irlande. Grâce à l’amitié de Joyce, Svevo sera reconnu à l’étranger comme un pionnier du roman psychologique moderne, explorant la fragilité, la culpabilité et la conscience de soi dans la société bourgeoise. Son influence dépasse l’Italie, marquant la littérature du XXᵉ siècle...

"Une vie" (1892), "Senilité" (1898) et "La Conscience de Zeno" (1923) - Le roman moderne européen, avec ses anti-héros et sa déconstruction de l'intrigue héroïque, n'a pas attendu Proust ou Kafka pour exister, lorsqu'on découvre par exemple la fameuse "trilogie de l'inadaptation" que composa Svevo avec ses différents héros ..

Ses personnages, Alfonso, Emilio et surtout Zeno, sont les archétypes de l'"inetto" (l'inadapté, l'incapable). Ce ne sont pas des hommes d'action, mais des êtres de réflexion, de doute, de faiblesse et d'échec. Ils sont passifs, indécis, piégés par leurs propres névroses et leurs analyses psychologiques paralysantes. Zeno, avec ses maladies imaginaires et ses tentatives comico-pathétiques d'arrêter de fumer, est l'antithèse absolue des héros balzaciens ou stendhaliens.

Svevo va ainsi délaisser l'intrigue héroïque au profit de la chronique de l'échec et de l'introspection. Le récit n'est plus porté par une quête extérieure (la gloire, la fortune, l'amour conquérant), mais par les méandres de la conscience. La Conscience de Zeno, structurée comme une autobiographie sur commande d'un psychanalyste, est un chef-d'œuvre de la déconstruction narrative : le narrateur est peu fiable, la chronologie est bousculée, et la quête de guérison est elle-même un échec.

Svevo n'était pas un cas isolé.

D'autres auteurs, en marge des courants dominants, préparaient le terrain. En France, si Zola et le naturalisme peignaient encore des destins collectifs, un auteur comme Joris-Karl Huysmans opérait une rupture radicale avec "À rebours" (1884). Le héros, Des Esseintes, est un esthète décadent qui fuit le monde et sombre dans une introspection maladive. L'action est remplacée par l'expérience sensorielle et le dégoût de la modernité. En Russie, Dostoïevski, bien que ses romans aient des intrigues puissantes, a créé des anti-héros par excellence dans "Les Carnets du souterrain" (1864). Le "souterrain" est une longue tirade nihiliste et auto-destructive d'un homme rongé par sa conscience, qui annonce directement l'aliénation kafkaïenne. En Allemagne et Autriche, avant Kafka, des auteurs comme Robert Walser dépeignaient des personnages effacés, marginaux et doux, en rupture avec les attentes sociales. Ses microgrammes et ses nouvelles mettent en scène une "petitesse" héroïque qui est déjà une déconstruction de la figure du grand homme.

Et si Svevo et d'autres étaient des précurseurs, la postérité a retenu Proust et Kafka, "À la recherche du temps perdu" est un système total, une cathédrale littéraire qui reconstruit le monde à partir de la subjectivité pure; et l'œuvre de Kafka, avec son absurdité bureaucratique et sa quête métaphysique impossible, est devenue le paradigme de la condition de l'homme moderne au XXe siècle d'une manière universelle et immédiatement saisissante...

Ettore Schmitz, dit Italo Svevo (1861-1928)

Si tous les héros de Svevo sont à la fois des médiocres et des victimes, dans "La Coscienza di Zeno", Zeno Cosini découvre avec une surprise amusée tous

les avantages qu’il peut y avoir à être un « homme sans qualités ». On a dit de lui qu'il cherchait à se connaître, non pour agir, mais pour éviter de se changer. "La vie n'est ni belle ni

laide, elle est originale", et sa biographie semble se résumer à "soixante-sept longues années à peu près immobiles, point d'aventures, presque pas de guerre, une succession d'échecs littéraires,

une vie de bureau, de mélancolie profonde, d'hypocondrie caractérisée" : "ce n'est pas l'activité qui me rend vivant, c'est le rêve", explique-t-il à sa femme.

Italo Svevo, de son vrai nom Ettore Schmitz, est né à Trieste d'une mère italienne et d'un commerçant juif d'origine rhénane, Triestin de langue donc mais

Allemand de culture, car Trieste à l'époque dépend de l'empire Austro-hongrois : ses futurs détracteurs lui reprochèrent par le suite de mal connaître l'italien et sa situation paradoxale,

marginale par rapport la société littéraire italienne de son temps mais ouverte à quelques expériences de la culture européenne (Freud, Joyce, Flaubert, Zola, Schopenhaueur), l'isola tant au

niveau du style (son écriture est naturaliste à une époque où le symbolisme est en vogue) que de sa vie. Envoyé faire des études commerciales en Allemagne, dans le collège de Segnitz, près

de Würzburg, il se découvre une vocation littéraire et théâtrale, mais accepte d’entreprendre la carrière commerciale à laquelle le destine son père.

Il écrit malgré tout, son premier roman, "Une vie" (Una vita, 1892), retrace la vie et le drame d'un jeune homme de la campagne incapable de s'adapter à la vie moderne de Trieste, qui le porteront au suicide : c'est la traduction de sa grise expérience d'employé dans la succursale triestine de la banque Union de Vienne où il travailla jusqu'en 1899.

Quelques mois après la mort de sa mère (1895), il se fiance avec Livia Veneziani, fille unique d’un riche industriel, et l’épouse en 1896. L’aisance matérielle lui redonne le loisir et le goût d’écrire, mais son second roman, "Sénilité" (Senilità, 1898), est encore plus mal accueilli que le précédent: il met en scène le personnage falot d'un petit employé provincial rêvant de gloire littéraire, Emilio Brentani, que sa très jeune maîtresse, Angiolina, trompe avec le sculpteur Stefano Balli.

Malgré son insuccès, il persiste, encouragé par James Joyce, et publie en 1923 "la Conscience de Zeno" (La Coscienza di Zeno), long roman d'introspection autobiographique qui se présente comme une autoanalyse visant à contester l'efficacité de la psychanalyse de Freud.

James Joyce réside en effet à Trieste de 1904 à 1915 et y écrit "Ulysse" : on a noté que le personnage de Bloom (dans Ulysse) présente de nombreuses

analogies avec Italo Svevo, et que Livia Veneziani Svevo deviendra Anna Livia Plurabelle dans "Finnegans Wake". Zeno fut traduit en français dès 1928, Joyce ayant vanté les romans de Zeno à

Valéry Larbaud.

Avant de mourir, en 1928, dans un accident de voiture, Svevo avait projeté un nouveau roman, "les Mémoires du vieillard" (Le Memorie del vegliardo), qui

aurait dû être la suite de Zeno. Ses nouvelles, ses essais et son théâtre ont été rassemblés après sa mort : le Bon Vieux et la belle enfant (La Novella del buon vecchio e della bella fanciulla e

altri scritti, 1929), Corto viaggio sentimentale e altri racconti inediti (1949), Saggi e pagine sparse (1954), Commedie (1960) ; ainsi que son journal de 1896 (l’année de ses fiançailles) :

Diario per la fidanzata (1962), et sa correspondance : Epistolario (1967) où se distinguent, par leur nombre et leur intérêt, les lettres à sa femme, Livia Veneziani.

En 1928, Trieste faisait désormais partie de l'Italie...

Une vie (Una vita, 1892)

Une vie, d'abord titré "Un incapable" (Inetto) conte l'histoire d'un petit employé angoissé et pauvre qui séduit, par le biais de la littérature, la fille

de son patron et se suicide quand il découvre qu'il va devoir l'épouser...

Ce gros livre, écrit en italien mais édité à compte d'auteur à Trieste, alors ville autrichienne, n'obtint qu'un très modeste succès sur le seul plan local. A cette époque, Svevo était âgé d'une trentaine d'années. Il est déjà révélateur de certains aspects majeurs du talent que confirmeront plus tard "Senilità" puis "La Conscience de Zeno", et qui font de Svevo l`un des romanciers italiens les plus originaux.

Italo Svevo a toujours souligné lui-même la part, très importante, que tiennent les éléments autobiographiques dans ce livre, directement inspiré par les années qu'il avait passées dans une banque. C'est bien en effet dans une banque que se déroule le plus clair de la vie d'Alfonso Nittí, un jeune homme de 25 ans, fils d'un petit propriétaire terrien ruiné, venu de sa campagne à Trieste afin d'y trouver du travail et, éventuellement, d`y faire fortune.

"VII - A son arrivée en ville, Alfonso nourrissait un grand mépris pour ses habitants ; les citadins étaient pour lui l'équivalent d'êtres physiquement faibles, moralement déficients et ce qu'il croyait être leurs habitudes sexuelles, l'amour de la femme anonyme et les aventures faciles, le remplissaient de dégoût. Il s'imaginait ne jamais pouvoir leur ressembler, se sentait et dès lors se découvrait différent d'eux. N'ayant connu la sensualité qu'au travers de l'exaltation sentimentale, la femme était à ses yeux la douce compagne de l'homme, née pour être adorée beaucoup plus qu'embrassée, si bien que dans la solitude de son village, où son corps avait atteint sa maturité, il avait caressé le projet de se conserver pur afin de pouvoir déposer aux pieds d'une déesse la totalité de son être. En ville, cet idéal perdit bien vite toute influence sur sa vie, n'ayant de valeur que d'intention, une intention très vague qui ne conservait sa force que dans la mesure où rien ne la combattait.

Mais il y tenait encore, en tant que théorie, même après s'être aperçu qu'elle semblait ridicule à ceux à qui il l'exposait. Par quoi l'aurait-il remplacée ? L'abandonner aurait creusé un vide dans son existence. Il cessa de l'énoncer et Miceni se vanta à tort d'avoir opéré une conversion.

A vingt-deux ans, ses sens avaient la délicatesse et la faiblesse de l'adolescence. Il éprouvait des désirs qu'il ne savait réprimer qu'au prix de grandes souffrances. Désirs qu'un jupon ou la seule pensée d'un jupon suffisaient à provoquer. Cruelle caricature de ses rêves ! Mais ils étaient si forts qu'ils pouvaient l'arracher à la lecture, alors qu'il y était plongé, et lui faire courir les rues, en proie à une agitation qu'il eût crue vague, indéfinie, s'il n'en avait pas connu l'origine. En de tels moment, il ne pouvait s'astreindre qu'à une unique occupation, celle de suivre interminablement quelque jolie silhouette de femme qu'il admirait avec honte et timidité. L'idée lui vint tardivement de pousser les choses plus loin. Jusqu'alors, il avait attendu que son idéal vînt à lui.

Un soir, errant ainsi, il se trouva derrière une femme qui l'avait regardé en passant. Vêtue de noir et tenant sa jupe très haut, elle laissait voir un petit pied chaussé d'élégants souliers brillants, un bas noir et une cheville charmante pour un corps très agile sans être chétif. Alfonso aperçut aussi son cou, d'une éblouissante blancheur ; mais du visage, rien du tout.

Il la suivit résolument, la dépassa puis l'attendit comme un petit chien. Il lui sembla que la femme riait en l'observant à la dérobée et, encouragé, il se proposa de l'accoster. C'était la première fois qu'il se trouvait dans un tel embarras. Il eut des hésitations qui le forcèrent ensuite à accélérer le pas. Elle traversa le Corso et s'engagea dans la Via Cavana ; elle devait passer devant la bibliothèque. « En mettant les choses au pire, j'irai à la bibliothèque », pensa Alfonso, soucieux de donner un but précis à sa promenade.

Il la précéda et s'arrêta devant le bâtiment. Elle passa devant lui et la lueur d'un réverbère fit resplendir la blancheur de son cou et briller sa chaussure vernie, mais elle ne le regarda pas, ce qui pour un instant éteignit chez Alfonso l'envie de la suivre. Elle gravit lentement la pente de la Via dei S.S. Martin, le long de la façade du Tribunal, tandis qu'appuyé contre une borne il se contentait de ne la suivre que de l'œil. Puis quand elle fut presque arrivée au sommet de la montée, il s'avança jusqu'au Tribunal. Il vit sa silhouette se détacher sur le ciel, avec ses courbes précises comme s'il les avait vues de plus près. Une minute d'hésitation, et il la perdait de vue ; le temps manquait pour réfléchir ; son désir parla clairement et impérieusement, le jetant dans une course effrénée qui fit qu'il la rejoignit avant qu'elle eût fini de monter. Il était agité mais si fatigué qu'il s'en fallait d'un cheveu que sa résolution de tout à l'heure ne s'évanouît. Obéissant à la même idée qui l'avait fait courir du Tribunal jusque-là, il s'avança :

— Madame…, dit-il et il leva son chapeau, mais il haletait depuis qu'il s'était arrêté, et il ne put continuer.

Un œil bleu le fixa avec une froideur glaciale ; se trouvant peu préparé à parler pour n'avoir pensé qu'à courir, il s'effaça simplement pour la laisser passer et reprit son souffle avec soulagement, comme s'il avait craint d'en être empêché. Les désirs qui s'emparaient de lui avec tant de rapidité l'abandonnaient tout aussi vite ; le choc d'une panique ou la moindre fatigue les lui faisaient oublier.

Pendant un certain temps, il ne cessa de courir chaque soir derrière une femme, mais exclusivement aux trousses de celles qui étaient bien vêtues, car l'objet de ses songes n'avait rien d'une pauvresse. Il pouvait se croire chaque fois sur le point de l'avoir trouvé. Mais ces initiatives amoureuses aboutissaient toujours au même résultat. Sa timidité ruinait ses intentions les plus résolues et un geste de refus ou moins encore le regard indiscret d'un passant suffisaient à lui faire abandonner la partie.

Il dut pourtant se rendre compte que sa timidité n'était pas seule à l'écarter de l'amour ; ses doutes, ses hésitations y étaient pour quelque chose, et jusqu'à l'idéal qu'il avait apporté de son village, rejeté dans un coin de son esprit mais toujours là. Il resurgissait soudain, alors qu'Alfonso l'avait complètement oublié, et l'obligeait à mépriser, confrontée avec sa splendeur, la misérable réalité qui lui était impartie.

Il eut quelques aventures, mais qu'à peine commencées il rompait brusquement par un sursaut de conscience morale ou pour la simple raison qu'il répugnait à sacrifier ses heures d'étude à l'amour.

Pendant plusieurs années, il se souvint avec regret de Maria, une jeune fille aux cheveux exactement blonds, couleur d'or pur, petite silhouette droite qui ne semblait pas s'apercevoir du poids de métal qu'elle portait sur sa tête. Il lui fit front un soir et avec l'audace extrême des timides lorsqu'ils se forcent au courage se lança sur-le-champ dans une déclaration d'amour. Maria, qui était, à ce qu'elle lui dit, demoiselle de compagnie auprès d'une vieille dame, se trouvait sans doute dans un état d'esprit identique, puisque à sa grande stupéfaction, elle accueillit sa déclaration, sincère et boursouflée, véritable débordement de sentiments accumulés, avec une sérénité mêlée d'émotion. Elle devait partir quelques jours plus tard, mais auparavant, pour donner suite à ses insistantes prières, elle lui accorda un rendez-vous auquel il n'alla pas. Ses études du soir étaient devenues dans l'intervalle la chose la plus importante de la journée. Le rendez-vous étant fixé aux heures qu'il leur consacrait, il avait décidé, au dernier moment, de ne pas s'y rendre. Cette action le poursuivit plus tard d'un cuisant remords, mais il ne put la séparer, n'ayant jamais revu la jeune fille.

Pour autant, il ne renonça pas à ses chasses aux jupons. A les suivre à la trace, il favorisait ses rêves. Cette habitude lui faisait honte et il en souffrit beaucoup le jour où il s'aperçut que Gustavo l'avait devinée...."

(Éditions Gallimard, 1973, pour la traduction française)

Alfonso obtient un poste subalterne mais respectable à la Banque Maller, une institution puissante et impersonnelle. Il se lie avec deux collègues : Sanneo, un travailleur frénétique et dévoué à l'entreprise, et Miceni, un râleur plein de ressentiment. Alfonso se sent immédiatement en décalage avec ce milieu étriqué et mesquin. Cette vie de gratte-papier subalterne ne lui convient guère, et Nitti apparaît comme un perpétuel insatisfait. ll réussit pourtant à faire connaissance avec la fille du directeur de la banque. Annetta Maller, belle et frivole, avec laquelle il entreprend la rédaction d'un roman à quatre mains. Le livre n'avance guère, mais, après d'infinies hésitations, Nitti finit par devenir l'amant d'Annetta.

Alors que le mariage semble imminent, Alfonso est saisi par un doute immense. La perspective de devoir affronter M. Maller, de s'engager dans la vie mondaine et de renoncer à sa liberté le terrifie. Prétextant la maladie de sa mère, il obtient un congé et fuit la ville pour retourner dans son village natal.

De retour chez lui, il trouve sa mère effectivement très malade, mais surtout il se confronte à ses origines modestes et à l'écart culturel qui le sépare désormais de son milieu familial. Sa mère meurt, le laissant seul avec son héritage de dettes et de désillusions.

Lorsqu'il retourne enfin à Trieste, après des semaines d'absence, il découvre que la situation a radicalement changé. Annetta, humiliée par sa fuite, l'a renié. Son poste à la banque est menacé. Il est devenu un paria. La seule relation qui lui reste est une liaison mélancolique avec la cuisinière de la famille Maller, Lucia, qui contraste cruellement avec son rêve de mariage avec Annetta.

Acculé, humilié, rongé par le remords et le sentiment de son échec irrémédiable, Alfonso sombre dans un désespoir profond. Après une dernière tentative désespérée et vaine de se justifier auprès d'Annetta, il comprend que sa vie est ruinée. Il choisit le suicide, se laissant mourir dans une chambre d'hôtel sordide, seul et oublié de tous.

"... Lui au contraire se sentait impropre à la vie. Quelque chose que souvent en vain il avait cherché à comprendre la lui rendait douloureuse, insupportable. Il ne savait ni aimer ni jouir de quoi que ce soit ; dans les circonstances les meilleures il avait souffert davantage qu'autrui dans les pins douloureuses. Il quittait cette vie sans regret. C'était la voie pour dominer soupçons et haines. C'était le renoncement auquel il avait rêvé. Π fallait détruire cet organisme qui ne connaissait pas le repos, qui, vivant, aurait continué à l'entraîner à lutter, puisque telle était sa fonction. Il n'écrirait pas à Annetta. Il irait jusqu'à lui épargner le dérangement et le danger que cette lettre pouvait être pour elle."

Cette sombre histoire, qui conserve en partie la trace des lectures naturalistes du jeune Svevo, grand admirateur de Zola et, par ailleurs, lecteur fervent de Schopenhauer, se déroule sur plusieurs plans parallèles, une description minutieuse de la vie professionnelle, une éducation sentimentale, une peinture naturaliste de la société provinciale. Svevo impose ici d'emblée une manière totalement neuve de traiter le roman, notamment dans la mise en lumière de motivations psychologiques échappant totalement à la conscience claire du héros : qu`il suffise de voir tout ce qui concerne ses relations avec sa mère. De même, chaque décision d'Alfonso, ou plutôt chaque absence de décision, le conduit un peu plus vers sa perte. Svevo montre comment le caractère est un destin : la nature introvertie, orgueilleuse et indécise d'Alfonso le condamne dès le départ. L'Illusion de l'Intellect, sa culture, son intelligence s'avèrent des obstacles infranchissables qui se retournent contre lui. On mesurera ainsi pourquoi, une quinzaine d'années plus tard, Svevo sera à tel point intéressé par la lecture de Freud, qui lui fournira en effet le point de départ et le schéma de "La Conscience de Zeno". (Trad. Gallimard, 1973)

Une des raisons de l'échec initial du roman fut son style. Contrairement au lyrisme de D'Annunzio, alors en vogue, Svevo adopte une prose sèche, analytique, parfois délibérément lourde. Elle épouse parfaitement la médiocrité du milieu décrit et la confusion mentale du héros. Ce choix stylistique, qui semblait une faiblesse à l'époque, apparaît aujourd'hui comme une force et une modernité remarquables.

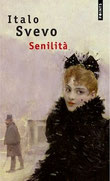

Senelità (Senilità, 1898)

Passé inaperçu lors de sa publication, considéré aujourd'hui comme le chef d'oeuvre de Svevo, le roman est une brillante étude de l'amour impossible, écrit avec simplicité et mêlant dialecte et italien. Pour Svevo, en effet, la vie est pleine de choses redoutables, les gestes les plus simples sont compliqués, et le voici qui s'engage dans un récit contre-nature.

Son héros, Emilio Brentani. Le titre "Senilità" est ironique et métaphorique. Il ne décrit pas un état de vieillesse physiologique, mais une vieillesse précoce de l'âme, une fatigue morale, une incapacité à vivre et à agir qui frappe un homme encore jeune. Emilio est "sénile" par sa passivité, son indécision, son renoncement à l'action et sa tendance à l'auto-analyse paralysante, bien avant l'âge.

Emilio Brentani est un employé de bureau médiocre et un écrivain raté, vivant à Trieste. À 35 ans, il mène une vie monotone et sans éclat, partagée entre son travail sans ambition et la compagnie de sa sœur Amalia, une femme douce et résignée qui partage son existence étriquée. Le voici qui s'éprend d'une jeune fille rencontrée par hasard, Angiolina. Celle-ci, dont le passé n`est pas sans tache, joue les innocentes et se refuse longtemps, cependant que la passion de Brentani redouble. Et, quand elle sera enfin devenue sa maîtresse, Angiolína saura à nouveau se rendre insaisissable, suscitant avec une intelligence perverse

une jalousie qui met Emilio à sa merci : celui-ci y trouvera une sorte de trouble satisfaction jusqu'au jour où elle disparaîtra définitivement, en compagnie d'un nouvel amant ...

Mais cette aventure qui aurait pu n'être qu`une banale variation sur un thème classique, se double d`intrigues parallèles qui enrichissent singulièrement le roman. En effet, Brentani a un ami, Balli, un sculpteur séduisant et cynique qui est son exact opposé : c'est vers lui que sœur, Amalia, se tourne, ne pouvant accepter l'aventure avec Angiolina qui lui arrache son

frère bien-aimé. Mais rien ne lui réussit, et Amalia finit par chercher à oublier ses malheurs en se droguant à l'éther. Elle meurt bientôt, veillée par Emilio qui, trop tard, se rend compte qu'il n'a jamais su trouver les mots justes avec les femmes qui comptaient pour lui. Il restera donc seul, à méditer sur ce qu'il a perdu, non sans parer ses souvenirs d'un halo de poésie.(Trad. Le Seuil, 1970).

"Tout de suite, par les premiers mots qu'il lui adressa, il tint à la prévenir qu'il ne voulait pas s'engager dans une liaison trop sérieuse. Voici à peu près ce qu'il lui dit : "Je t'aime beaucoup et, dans ton intérêt, je désire que nous nous mettions d'accord pour agir avec une extrême prudence." Phrase si prudente en vérité qu'il était difficile de la croire inspirée par l'amour d'autrui. Avec un rien de franchise, elle fût devenue : « Tu me plais beaucoup, mais dans ma vie tu ne pourras jamais avoir d'autre importance que celle d'un jouet. J'ai des devoirs, moi! J'ai ma carrière, j'ai ma famille... »

Sa famille? Une unique sœur, aussi peu encombrante que possible, physiquement et moralement, petite et pâle, plus jeune que lui de quelques années, mais plus vieille par son caractère - ou peut-être par destin. Des deux, c'était lui l'égoïste, l'être jeune. Elle ne vivait que pour lui, avec l'abnégation d'une mère. Néanmoins, quand il parlait d'elle, on sentait qu`elle occupait une grande place dans sa vie, que son sort était lié au sien, pesait sur le sien. Les épaules chargées de cette lourde responsabilité, il traversait l'existence avec précaution, évitant les périls, mais laissant aussi de côté les joies. A trente-cinq ans son âme était en proie, encore, à l'amertume de n'y avoir pas goûté; il éprouvait une grande peur de lui-même et de sa propre faiblesse dont à vrai dire il avait plutôt conçu le soupçon qu'il n'en avait fait l'expérience.

Sa carrière était chose plus complexe : elle comportait deux ordres d'activités et rendait à deux fins bien distinctes. D'un modeste emploi dans une compagnie d'assurances, Émilio Brentani tirait tout juste l'argent nécessaire à l'entretien de son petit ménage. Quant à son second métier, celui d'écrivain, il ne lui rapportait d'autre bénéfice qu'un semblant de réputation, de quoi satisfaire non pas une ambition certes, mais une vanité. A vrai dire, il lui coûtait encore moins d'effort que le premier. Depuis le temps déjà lointain où il avait publié un roman que la presse locale avait couvert d'éloges, il n'avait plus rien produit. Non par défiance de soi; par inertie plutôt. Le roman, imprimé sur mauvais papier, avait jauni en d'obscures librairies, mais, tandis que sa publication avait été saluée comme une «grande espérance», il valait maintenant, par lui-même, à son auteur une sorte de bon renom littéraire et figurait au bilan artistique de la ville. Le premier jugement n'avait pas été rapporté : il s'était modifié par une lente évolution. La très claire conscience qu'avait Émilio de la nullité de son œuvre l'empêchait de se faire gloire du passé, mais l'artiste chez lui, tout ainsi que l'homme, croyait en être toujours à la période « préparatoire »; au plus secret de son cœur, il se considérait comme un puissant mécanisme génial en construction, non encore en activité. Comme si le temps des belles énergies n'était pas, pour lui, révolu, il vivait dans l'attente impatiente de deux choses : l'une devait surgir de son cerveau, l'autre lui viendrait du dehors. L'art était la première et la seconde était le succès - la fortune.

Angiolina - une blonde aux yeux bleus, grande, forte, mais d'une taille élancée et flexible, le visage illuminé de vie, la peau ambrée, avec un fond de teint rose, signe d'une santé florissante - marchait à côté de lui la tête penchée sous le turban d'or de sa chevelure; elle regardait le sol qu'elle frappait à chaque pas du bout de son ombrelle comme pour en faire jaillir un commentaire aux paroles qu'elle entendait. Quand elle crut avoir compris, elle dit avec un regard en dessous, un peu timide : « C'est étrange! jamais personne ne m'a parlé ainsi. » Mais elle n'avait pas compris vraiment et elle se sentait flattée de voir Émilio assumer une tâche qui n'était pas la sienne : celle d'éloigner d'elle le péril. L'affection qu'il lui portait eut soudain à ses yeux un air de fraternelle douceur.

Ces principes une fois posés, l'autre se sentit tranquille et reprit un ton plus adapté à la circonstance. Il laissa tomber sur la tête d'Angiolina une pluie de déclarations lyriques, - belles phrases mûries par son désir et affinées au cours des ans, mais qui, à les dire, lui semblaient aussi fraîches et neuves que si elles fussent nées en cet instant, sous le rayon de cet œil bleu. Il éprouva que depuis très longtemps il n'avait plus cherché à tirer de lui-même et à composer des idées et des mots. Quel soulagement que ce retour à une action créatrice! Diversion dans sa morne existence; étrange sentiment d'une halte, d'une paix retrouvée. La femme entrait dans sa vie.

Rayonnante de beauté et de jeunesse, elle allait l'illuminer tout entière, plongeant dans l'oubli un triste passé de désirs et de solitude et ouvrant un avenir de joie. Certes non, elle ne compromettrait pas son avenir!..."

La Conscience de Zeno (La Coscienza di Zeno, 1923)

La Maladie comme Condition Existentielle - Le titre est ironique. La "conscience" (coscienza) signifie à la fois la conscience morale et la prise de conscience. Zeno a une conscience aiguë de son état, mais elle ne le mène pas à la guérison, seulement à la contemplation de son propre mal-être...

C'est donc l'autobiographie d'un certain Zeno, écrite dans le cadre de Trieste, devenue italienne après la Grande Guerre, publiée par son psychanalyste, et assortie de considérations peu flatteuses sur la personnalité du patient : "Je le publie par vengeance et j'espère, dit le docteur S., qu'il en sera furieux." Zéno ne possède en effet aucune volonté et tourne en dérision son incroyable incapacité à contrôler son existence. Lorsqu'il décide que le mariage pourrait le guérir de son mal-être, il demande sa main à la belle Ada, mais va épouser sa soeur, la laide Augusta. Et Zeno va ainsi, comme il le peut, se donner des interdits qu'il va transgresser rituellement ...

"Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai però tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze eppoi qualche settimana dopo il nostro ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupí: io amavo Augusta com’essa amava me. Dapprima diffidente, godevo intanto di una giornata e m’aspettavo che la seguente fosse tutt’altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all’altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche – ciò ch’era la sorpresa – mia. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era amore, vi somigliava molto. o. Chiavrebbe potuto prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo .."

"Il y eut plus d’un moment dans ma vie où je crus être sur le chemin du bonheur et de la santé. Mais ce sentiment ne fut jamais plus fort

que pendant mon voyage de noces et les quelques semaines qui suivirent notre retour à la maison. Pour commencer, je fis une découverte qui me stupéfia : j’aimais Augusta ! Je l’aimais comme elle

m’aimait. À vrai dire, je demeurai d’abord en défiance. Heureux de la bonne journée présente, je m’attendais à un tout autre lendemain. Mais les jours se suivaient, également lumineux, sans que

se démentît la gentillesse d’Augusta ni – ô surprise ! – la mienne. Chaque matin, je retrouvais chez ma femme le même élan affectueux, et en moi cette même gratitude qui, si elle n’était de

l’amour, y ressemblait beaucoup. Qui aurait pu s’attendre à cela quand j’avais boitillé d’Adeline à Alberte pour aboutir à Augusta ? Donc, je n’avais pas été la grosse bête aveugle qui se laisse

mener où l’on veut, mais au contraire un homme très habile. Me voyant tout émerveillé, Augusta me dit :

— Pourquoi t’étonnes-tu ? Ne savais-tu pas que l’amour vient après le mariage ? Je ne l’ignorais pas, même moi qui suis bien moins savante que

toi.

Je ne sais si c’est avant ou après l’amour que s’éveilla dans mon coeur une espérance, la grande espérance de pouvoir un jour ressembler à Augusta qui

était la santé personnifiée. Pendant nos fiançailles, je ne m’étais pas aperçu de cette santé radieuse, absorbé que j’étais par l’étude de moi-même, puis d’Adeline et de Guido. La lampe à pétrole

du salon n’était jamais arrivée à illuminer la pauvre chevelure d’Augusta.

Et maintenant, ce n’est pas seulement à sa rougeur que je pensais. Quand celle-ci s’évanouit, aussi simplement que les couleurs de l’aurore

disparaissent sous la lumière directe du soleil, Augusta avança d’un pas assuré sur la voie qu’avaient parcourue ses soeurs sur cette terre, ces femmes qui peuvent tout trouver dans la loi et

l’ordre ou sinon renoncent à tout. Je l’aimais pour cette belle confiance, pour cette sécurité que je savais bien précaire, puisqu’elle était fondée sur moi, mais que je devais considérer avec la

même modestie prudente que les expériences de spiritisme : si cela pouvait être, la confiance dans la vie pouvait également exister.

Malgré tout, elle m’étonnait. Augusta semblait vraiment croire que la vie était éternelle. Ce n’était pas qu’elle affirmât rien de tel. Mais elle

s’étonna que moi, qui avais horreur des erreurs avant que je n’eusse aimé les siennes, j’ai ressenti le besoin de lui en rappeler la brièveté. Allons donc ! Elle savait que tout le monde devait

mourir, mais cela n’empêchait pas qu’étant mari et femme, nous resterions ensemble, ensemble, ensemble. Elle ignorait donc que lorsque, en ce monde, on s’unissait, cela arrivait pour une période

si courte, si courte, si courte qu’on ne comprenait pas comment on en était arrivés à se tutoyer après être restés sans se connaître pendant un temps infini, et prêts à ne plus jamais se revoir

pendant un temps tout aussi infini. Je compris finalement ce qu’était la santé parfaite quand je devinai que la vie présente était pour Augusta une vérité tangible où l’on peut se mettre à l’abri

et se tenir au chaud. J’essayai d’être admis dans ce monde clos et d’y résider à mon tour, bien décidé à m’abstenir des critiques et des railleries qui étaient les signes d’une maladie dont je ne

devais pas infecter celle qui s’était confiée à moi. Mon effort pour la préserver me permit d’imiter quelque temps les réflexes d’un homme sain.

Toutes les choses qui font désespérer, elle les savait comme moi, mais quand elle les prenait en main, ces choses-là changeaient de nature. La terre

tourne : est-ce une raison d’avoir mal au coeur ? Pas du tout. La terre tourne, mais tout reste en place. Et tout ce qui faisait partie de ce monde immuable avait pour elle une importance énorme

: son alliance, ses bijoux, ses robes, la verte, la noire, la robe d’après-midi qui rentrait dans l’armoire aussitôt après la promenade, et celle du soir que, sous aucun prétexte, elle n’eût

portée dans la journée ni quand je n’acceptais pas de me mettre en habit. Et les heures des repas, aussi immuables que celles du lever et du coucher ! Ces heures avaient comme une existence

réelle ; c’étaient des êtres qu’on trouvait là, toujours à leur poste.

Le dimanche, elle allait à la messe. Je l’accompagnais quelquefois pour voir comment elle supportait les images de la douleur et de la mort. Mais ces

images n’existaient pas pour elle, et de sa visite à l’église elle emportait de la sérénité pour toute la semaine. Elle allait encore aux offices certains jours de fête qu’elle connaissait par

coeur et c’était tout. Si j’avais eu de la religion, moi, je serais resté à l’église toute la journée, afin d’être assuré de la béatitude éternelle...."

Le roman se présente comme les mémoires écrits par Zeno Cosini, un homme d'affaires triestin d'âge mûr, à la demande de son psychanalyste, le Dr S. Ce prétexte narratif est capital : Zeno n'écrit pas par envie, mais par obéissance à une cure censée le guérir de ses maux et de ses "maladies nerveuses". Dès l'avant-propos, le Dr S. ajoute une postface pour dénoncer le récit de Zeno comme un tissu de mensonges, instaurant un doute permanent sur la véracité du narrateur ...

"Je suis le docteur sur lequel ce roman tient parfois des propos peu flatteurs. Les gens qui entendent quelque chose à la psychanalyse savent de quoi relève l’antipathie dont le patient me poursuit.

Sur la psychanalyse je ne dirai pas un mot car il n’en est que trop question dans ces pages. Je dois m’excuser d’avoir incité mon patient à écrire sa biographie ; les spécialistes en psychanalyse vont froncer les sourcils devant pareille nouveauté. L’homme était âgé et j’espérais que grâce à cette remémoration son passé reverdirait et que l’autobiographie préluderait utilement à son analyse. Aujourd’hui encore mon idée me paraît heureuse car elle a produit des résultats inespérés qui eussent été meilleurs si le malade, quand tout allait pour le mieux, n’avait abandonné sa cure, me dépouillant ainsi des fruits de la longue et patiente analyse de ces Mémoires.

Je les publie pour me venger et j’espère qu’il sera bien attrapé. Qu’il sache toutefois que je suis prêt à partager avec lui les honoraires confortables que me rapportera cette publication à condition qu’il reprenne sa cure. Il paraissait si désireux de se connaître ! S’il imaginait la surprise que lui causerait le commentaire de toutes les vérités et de tous les mensonges qu’il a accumulés dans ces pages ! .. Docteur S."

Zeno est un narrateur peu fiable par excellence. Il prétend dire la vérité, mais il se ment à lui-même constamment. Son récit est une rationalisation permanente de ses échecs, de ses lâchetés et de ses faiblesses. Svevo invente ainsi une forme de monologue intérieur moderne, où la conscience est un labyrinthe d'auto-justifications et de mauvaise foi, bien avant Sartre. Le lecteur ne sait jamais où se situe la vérité, partagé entre la sympathie pour Zeno et la suspicion à son égard.

"Revoir mon enfance ? Plus de dix lustres m’en séparent mais mes yeux de presbyte pourraient peut-être y arriver si à la lumière qu'elle réverbère encore ne faisaient écran, hauts comme des montagnes, des obstacles de toute sorte et certains moments de ma vie.

Le docteur m’a recommandé de ne pas m’obstiner à regarder aussi loin. Même les événements récents sont précieux pour les médecins, surtout les imaginations ou les rêves de la nuit précédente. Il faut cependant mettre un peu d’ordre dans tout cela. Pour prendre les choses par le commencement, à peine avais-je quitté mon docteur, qui ces jours-ci et pour pas mal de temps sera absent de Trieste, qu’en vue de lui faciliter la tâche, j’ai acheté et lu un traité de psychanalyse. Ce n’est pas difficile à comprendre mais rudement ennuyeux.

Après le déjeuner, me voici commodément étendu dans un grand fauteuil à oreilles, crayon et feuille de papier à la main. Mon front s’est déridé parce que mon esprit élimine tout effort. Ma pensée m’apparaît comme séparée de moi. Elle monte, elle descend… mais c’est tout ce qu’elle fait. Pour lui rappeler qu’elle est la pensée et que son devoir serait de se manifester, je m’arme du crayon. Et voici que mon front se plisse car les mots sont composés de trop de lettres et le présent impérieux me ressaisit et masque le passé.

Hier, j’avais essayé de me détendre entièrement. L’expérience a fini dans le plus profond sommeil et je n’ai obtenu d’autre résultat que de me sentir tout à fait reposé et d’éprouver la curieuse sensation d’avoir vu en dormant quelque chose d’important. Mais c’était oublié et à jamais perdu.

Grâce au crayon que je serre dans ma main, aujourd’hui je reste éveillé. Je vois, j’entrevois des images bizarres qui ne peuvent avoir aucun lien avec mon passé : une locomotive qui s’essouffle sur une montée en traînant d’innombrables wagons ; qui sait d’où elle peut bien venir, où elle va et pourquoi la voilà devant moi ! Dans mon demi-sommeil je me rappelle que le traité affirme que grâce à cette méthode on peut remonter jusqu’à sa petite enfance, au temps des langes. Je vois aussitôt un bébé emmailloté, mais pourquoi faudrait-il que ce soit moi ? Il ne me ressemble pas du tout et je crois bien que c’est celui que ma belle-sœur a mis au monde voici quelques semaines et qu’on nous a présenté comme un prodige parce qu’il a de toutes petites mains et de très grands yeux. Pauvre bébé ! Tu n’as rien à voir avec le souvenir de mon enfance ! Je ne trouve même pas le moyen de t’avertir, alors que tu vis en ce moment la tienne, de l’importance de te la rappeler pour le bien de ton intelligence et de ta santé. Quand sonnera-t-elle pour toi l’heure de savoir qu’il serait bon de conserver le souvenir de ta vie, y compris cette grande portion de ton existence qui te rebutera ? En attendant, tu explores inconscient ton petit organisme à la recherche du plaisir et des découvertes délicieuses qui t’achemineront vers la douleur et la maladie en direction desquelles tu seras poussé par ceux-là mêmes qui ne le voudraient pas. Qu’y faire ? Il est impossible de protéger ton berceau. Dans ton sein – enfançon ! – se réalise une combinaison mystérieuse. Chaque minute qui passe y verse un réactif. Tu as toutes les chances d’être malade car toutes les minutes que tu vis ne peuvent être pures. Et puis – enfançon ! – tu es le consanguin de personnes que je connais. Même si les minutes qui passent pour toi en ce moment sont pures, elles ne furent pas telles au cours de tous les siècles qui te préparèrent.

Me voici bien loin des images qui annoncent le sommeil. J’essaierai encore demain..."

Le livre est structuré en chapitres thématiques, qui sont les "souvenirs" que Zeno est censé avoir reconstitués ...

- Le Tabac : Zeno y expose son irrésolution chronique et sa faiblesse de la volonté, symbolisées par son incapacité à arrêter de fumer. Chaque cigarette est annoncée comme "la dernière", dans un cycle perpétuel de renoncement et de rechute qui devient une métaphore de sa vie entière.

- La Mort de mon père : Ce chapitre est un sommet de la littérature moderne. Zeno raconte la maladie et la mort de son père avec un mélange de culpabilité, d'ironie et de distance. La scène où, croyant bien faire, il administre à son père une dose mortelle de morphine est d'une puissance tragique et grotesque. Elle cristallise le complexe d'Œdipe et l'échec de la communication filiale.

"J’avais perdu ma mère alors que je n’avais pas encore quinze ans. J’ai composé en son honneur des poésies qui ne seront jamais l’équivalent des larmes et, dans ma douleur, j’ai toujours été accompagné du sentiment qu’à partir de ce moment devait commencer pour moi une vie sérieuse de travail. Mon chagrin laissait même pressentir une vie plus intense. Puis un sentiment religieux encore profond atténua et adoucit ce grand malheur. Ma mère continuait à vivre, bien que loin de moi, et elle pouvait même se réjouir des succès auxquels je me préparais. Quoi de plus réconfortant ! Je me souviens avec précision de l’état dans lequel j’étais en ce temps-là. En raison de la mort de ma mère et de l’émotion salutaire qu'elle m’avait inspirée, tout en moi devait s’améliorer.

La mort de mon père, en revanche, fut une véritable, une immense catastrophe. Le paradis n’existait plus et moi d’ailleurs, à trente ans, j’étais un homme fini. Un de plus3. Je m’aperçus pour la première fois que la partie la plus importante et la plus décisive de mon existence gisait derrière moi, irrémédiablement. Ma douleur n’était pas seulement de nature égoïste comme pourraient le laisser supposer ces paroles. Bien au contraire ! Je pleurais à la fois sur lui et sur moi, et sur moi seulement parce que lui était mort. Jusqu’alors, j’étais passé d’une cigarette à l’autre et de facultés en universités avec une confiance indestructible en mes capacités. Mais je crois que cette confiance qui me rendait la vie si douce aurait pu durer peut-être jusqu’à aujourd’hui si mon père n’était pas mort. Avec sa mort, il n’y avait plus de lendemain dans lequel situer mes résolutions.

Souvent, lorsque j’y pense, je m’étonne que ce désespoir au sujet de ma personne et de mon avenir se soit, bizarrement, manifesté à la mort de mon père et non avant. Ce sont dans l’ensemble des événements récents et pour me rappeler mon terrible chagrin ainsi que tous les détails de ce malheur je n’ai certes pas besoin de rêves comme le soutiennent les maîtres de l’analyse. Je me rappelle tout, mais je n’y entends goutte. Jusqu’à sa mort, je n’avais pas vécu pour mon père. Je n’avais fait aucun effort pour me rapprocher de lui et, quand cela m’était possible sans le blesser, je l’avais évité. A l’Université, mes copains le connaissaient sous le surnom que je lui avais donné de vieux Silva tiroir-caisse4. Il a fallu sa maladie pour m’attacher à lui ; sa maladie qui devint tout de suite sa mort, parce que très brève et parce que son médecin le considéra d’emblée comme perdu. Quand j’étais à Trieste, nous nous voyions en moyenne une petite heure par jour, au maximum. Que ne l’ai-je mieux entouré et moins pleuré ! J’aurais été moins malade. Il nous était difficile de vivre côte à côte du fait qu’entre lui et moi, intellectuellement parlant, il n’y avait rien à partager. Quand nous nous regardions, nous avions chacun le même sourire compatissant qu’une vive anxiété paternelle pour mon avenir rendait chez lui plus acide, alors que mon sourire à moi en revanche n’était qu’indulgence, sûr comme je l’étais que ses faiblesses ne tiraient plus à conséquence, tant il est vrai que je les attribuais en partie à son âge. Il fut le premier à mettre en doute mon énergie et – me semble-t-il – trop vite. Et pourtant je soupçonne que, même sans l’appui d’une conviction scientifique, il se défiait aussi de moi parce qu’il m’avait fait5, particularité apte – et là d’après un crédo scientifique établi – à augmenter ses suspicions à mon endroit.

Il jouissait néanmoins de la réputation d’être un commerçant avisé, mais moi je savais que ses affaires étaient gérées depuis de longues années par Olivi. Cette inaptitude au commerce était notre seul trait commun ; car je peux dire que, des deux, moi je représentais la force et lui la faiblesse. Evidemment, ce que j’ai noté dans ce cahier prouve que je nourris et ai toujours nourri en moi – peut-être pour mon plus grand malheur – une irrésistible tendance vers le mieux. Tous mes rêves d’équilibre et de force ne peuvent être définis autrement. Mon père ne connaissait rien de tout cela. Il vivait parfaitement d’accord avec la manière dont il avait été conçu et je ne sache pas qu’il ait jamais fait le moindre effort pour s’améliorer. Il fumait toute la journée et, après la mort de maman, même la nuit quand il ne dormait pas. Il levait aussi pas mal le coude, en gentleman, au repas du soir, histoire de trouver le sommeil à sa disposition sitôt la tête posée sur l’oreiller. Mais, à l’entendre, la cigarette et l’alcool étaient de bons remèdes.

(...)

Nous avions si peu de choses en commun qu’il m’avoua que l’un des êtres qui l’inquiétaient le plus au monde, c’était moi. Mon désir d’être en bonne santé m’avait poussé à étudier le corps humain. Lui, au contraire, avait su exclure de ses pensées toute idée de cette effroyable machine. Pour lui le cœur ne battait pas et il était inutile de se rappeler valves, veines et métabolisme pour s’expliquer comment l’organisme fonctionnait. Le mouvement l’indifférait parce que l’expérience montrait que tout ce qui remue finit par s’arrêter. Même la terre, pour lui, était immobile et solidement rivée à ses gonds. Bien entendu il ne me l’a jamais dit, mais il souffrait quand on lui disait quelque chose qui n’était pas conforme à cette conception. Il m’interrompit avec dégoût le jour où je lui parlai des antipodes. L’idée de ces hommes qui marchaient la tête en bas lui donnait envie de vomir.

Il me reprochait, entre autres défauts, ma distraction et mon penchant à rire des choses les plus sérieuses. Pour ce qui est de la distraction, il différait de moi grâce à un petit calepin dans lequel il notait tout ce dont il voulait se souvenir et qu’il consultait plusieurs fois par jour. Il croyait de la sorte avoir vaincu son infirmité et il n’en parlait plus. Il m’enjoignit de tenir aussi un calepin, mais je n’y notai que quelques dernières cigarettes.

Quant à mon mépris pour les choses sérieuses, je crois que son défaut à lui était de prendre au sérieux trop de choses dans l’existence...."

- Histoire de mon mariage : Zeno décide d'épouser une des filles Malfenti. Son choix se porte non par amour passionné, mais par un processus de déduction et d'élimination absurde. Il finit par épouser Augusta, la seule qu'il n'avait pas vraiment courtisée, précisément parce qu'elle est "la moins belle" et lui semble plus saine d'esprit. Le mariage devient une comédie des convenances où Zeno est à la fois acteur et spectateur de son propre rôle.

- La Femme et son amant : Zeno entretient une relation adultère avec une chanteuse, Carla. Là encore, il ne vit pas une passion dévorante, mais gère cette liaison comme une affaire, avec un mélange de devoir, d'ennui et de faible intérêt. Il finit par la quitter non par remords, mais par lassitude, lorsqu'elle n'est plus nécessaire à son équilibre névrotique.

- Histoire d'une association commerciale : Zeno s'associe avec son beau-frère, Guido Speier, un homme élégant et sûr de lui, tout ce que Zeno n'est pas. Leur relation est faite de rivalité sourde. Lorsque Guido, ruiné par la spéculation, simule un suicide pour attendrir sa femme, il se rate et meurt pour de vrai. Zeno, qui avait percé à jour la comédie, est rongé par la culpabilité de n'avoir pas intervenu.

- Psychanalyse : Le récit de la cure elle-même. Zeno se montre un patient récalcitrant, ironisant sur les interprétations du Dr S. et refusant la notion même de guérison. Il finit par abandonner la psychanalyse, affirmant que sa névrose est ce qui le fait vivre et avancer. La "guérison" serait pire que la maladie.

- L'Épilogue : Dans un dernier chapitre inattendu, Zeno, ayant quitté son analyste, livre sa propre vision du monde. Il théorise que la maladie est le moteur de l'humanité, une force progressive. Dans une vision quasi apocalyptique, il imagine l'homme, créateur d'armes de plus en plus terribles, provoquant une explosion géante qui marquerait la fin de l'histoire, libérant la planète de cette "maladie" qu'est l'humanité.

"... Quand le docteur aura reçu cette dernière partie de mon manuscrit, il devrait me le restituer au complet. Je le referais en pleine connaissance de cause car comment pouvais-je comprendre ma vie tant que je n’avais pas vécu cette dernière période ? Peut-être n’ai-je vécu de si longues années que pour me préparer à Ce moment !

Naturellement, je ne suis pas un naïf et je pardonne au docteur de voir dans la vie elle-même une manifestation de la maladie. La vie ressemble un peu à la maladie, avec sa manière d’avancer par crises et rémissions, et elle connaît quotidiennement améliorations et rechutes. A la différence des autres maladies, la vie est toujours mortelle. Elle ne supporte pas de cures. C’est comme si nous voulions obturer les trous de notre corps en pensant qu’il s’agit de blessures. Sitôt la cure terminée, nous mourrions par strangulation.

La vie actuelle est polluée à ses racines. L’homme s’est mis à la place des arbres et des animaux et il a pollué l’air, il a emprisonné la liberté de l’espace. Il peut arriver pis. Ce méchant et industrieux animal pourrait découvrir et asservir d’autres forces. Une menace de ce genre est dans l’air. Il en découlera une grande richesse… d’hommes. Chaque mètre carré sera occupé par un homme. Qui nous guérira du manque d’air et d’espace ? Rien que d’y penser, j’étouffe !

Mais ce n’est pas tout, non, ce n’est pas tout.

Tout effort pour nous donner la santé est vain. La santé ne peut appartenir qu’à l’animal qui ne connaît qu’un seul progrès, celui de son organisme propre. Quand la faible hirondelle comprit que ne s’ouvrait devant elle aucune possibilité de vie en dehors de l’émigration, elle développa le muscle qui actionne ses ailes et qui devint la partie la plus considérable de son corps. La taupe s’enterra et tout son corps se conforma à ses besoins. Le cheval grandit et modifia son sabot. Le progrès de quelques espèces nous a échappé mais il a dû avoir lieu et n’a jamais fait tort à leur santé.

Mais l’homme enlunetté, en revanche, invente des engins hors de son corps et si ceux qui les ont inventés avaient en eux santé et noblesse, ceux qui les emploient, au contraire, sont presque toujours dépourvus de ces qualités. On achète, on vend et on dérobe ces engins, et l’homme devient de plus en plus malin et de plus en plus faible. Il est même facile de comprendre que ses ruses croissent en proportion de sa faiblesse. Ses premiers engins semblaient prolonger son bras et ne pouvaient tirer leur efficacité que de la force de celui-ci mais, à présent, l’engin n’a plus aucun lien avec les membres. Et c’est l’engin qui crée la maladie, répudiant la loi qui, sur toute la terre, a présidé à la création. La loi du plus fort a disparu et nous avons perdu la sélection nécessaire. Ce n’est pas de la psychanalyse qu’il nous faudrait : sous la loi du détenteur du plus grand nombre d’engins, maladies et malades ne feront que croître et embellir.

Peut-être reviendrons-nous à la santé grâce à une catastrophe sans précédent provoquée par les engins. Quand les gaz asphyxiants ne suffiront plus, un homme fait à l’image de tous ses semblables inventera sur cette planète, dans le secret d’un cabinet, un explosif incomparable auprès duquel les explosifs actuellement en usage feront figure de jouets inoffensifs. Et un autre homme fait lui aussi à l’image de tous ses semblables, mais un peu plus malade qu’eux, dérobera cet explosif, grimpera en un point central de la terre pour le placer à l’endroit où son effet atteindra son maximum d’intensité. Il y aura une explosion énorme que personne n’entendra et la terre, retournée à l’état de nébuleuse, errera dans les cieux, purgée de parasites et de maladies."

Court voyage sentimental et autres récits (Racconti)

"Il ne faut pas laisser les trois grands romans de Svevo éclipser ses autres écrits : ceux-ci jalonnent une existence qui s'est passionnément identifiée au

besoin d'écrire, et leur connaissance est indispensable à la juste approche de l'homme et de son art narratif. Écartant les ébauches, et les brouillons, le présent volume rassemble tous les

récits achevés de Svevo encore inédits en français.

Les cinq premiers de ces écrits sont antérieurs à La Conscience de Zeno, les cinq autres en sont le prolongement, sinon la suite. Le premier de tous,

antérieur même à Une vie, a beau être habillé selon le naturalisme de l'époque, on y perçoit déjà le don, si caractéristique, de Svevo, de rendre sensible la logique intime de comportements en

apparence contradictoires. Suivent : La Tribu, d'inspiration délibérément politique, et qui marque le détachement de l'auteur à l'égard du socialisme, dont il avait été proche ; Le Spécifique du

docteur Menghi, véritable récit de science-fiction sur le thème de l'élixir de longue vie, d'un pessimisme achevé ; La Mère, texte bref, d'une importance capitale, et dont une lecture

«psychanalytique» pourrait seule rendre compte de façon satisfaisante ; Court voyage sentimental enfin, confession spontanée, où le mouvement d'une sincérité intense tente de se substituer à

celui de l'invention narrative." (Editions Gallimard)