- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

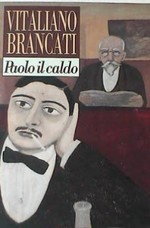

Elio Vittorini (1908-1966), "Conversazione in Sicilia" (1941) - Brancati Vitaliano (1907-1954), "Don Giovanni in Sicilia" (1942), "Le Bel Antonio" (Il bell'Antonio, 1949) - ...

Last Update: 11/11/2016

C'est en 1941-1942, que la censure arrête le second tirage de "Conversation en Sicile" d'Elio Vittorini, un roman qui témoignait du désespoir opposé par le Mezzogiorno à une oppression multiforme, un Vittorini qui avait publié ses premiers récits dans la page littéraire des journaux en 1927, deux ans après la promulgation des lois fascistes sur la presse. Quant à Brancati Vitaliano, après un bref élan sentimental pour l'idéologie fasciste, il devint un des intellectuels les virulent dans sa critique systématique du régime et il choisira de mettre en scène la petite et la moyenne bourgeoisie méridionale comme modèles où se retrouvent justement les racines du comportement fasciste.

La Sicile est pour tous deux le décor central : une Sicile mythique, presque onirique, pour Vittorini, qui devient une allégorie morale et sociale ; plus réaliste, chez Brancati, mais tout autant représentative d’un certain caractère italien. Les deux auteurs utilisent le voyage ou le retour au pays natal pour explorer l’identité italienne et ses contradictions profondes.

Les deux romans paraissent au moment où la société italienne est sous le régime fasciste, et chacun adopte une forme d’évasion critique : Vittorini, qui fait partie de la gauche intellectuelle italienne, pratique une allégorie politique voilée pour contourner la censure, Brancati opte pour la satire et l’humour, mais aussi pour la peinture psychologique d’un type humain : le personnage principal, Giovanni Percolla, incarne le « gallismo », une attitude viriliste, machiste, typique de certains milieux siciliens (et par extension italiens). Brancati, tout en étant moins explicitement antifasciste que Vittorini, propose une critique implicite du régime : ce culte viril est parallèle au culte fasciste de la « force » et de la « masculinité ».

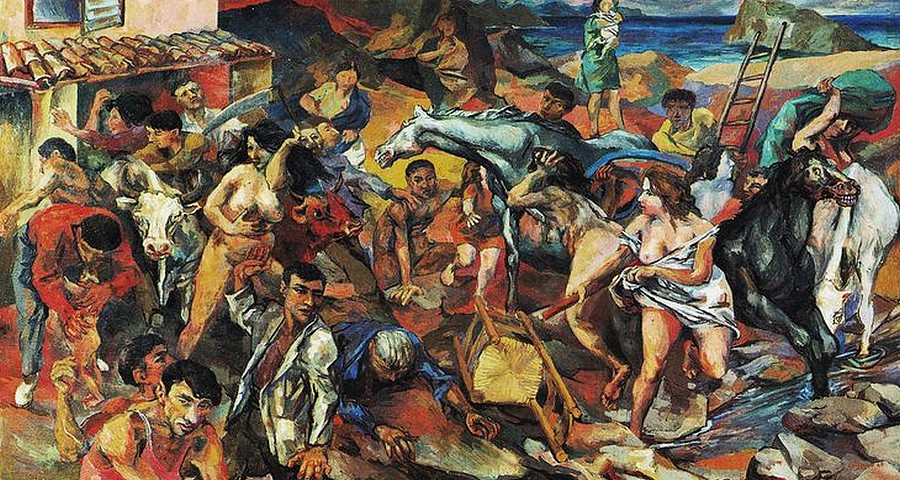

Renato Guttuso, "Fuga dall’Etna (Flight from Etna)" 1938–9 - National Gallery of Modern Art, Rome

Elio Vittorini (1908-1966)

Ecrivain et critique littéraire, Vittorini a marqué la littérature italienne de l’après-guerre dans nombre de revues et des activités d'éditeur qui

l'amenèrent, avec Italo Calvino, à jouer un grand rôle dans l’essor du roman néoréaliste. L'homme de lettres s'est construit dans l'Italie du fascisme et de la Seconde guerre mondiale :

alors que ses premières œuvres sont celle d'un "partisan" prônant une sorte de fascisme "de gauche", il évolue au fil de ses expériences, se sentant comme dépossédé de toute

espérance devant une oppression politique constante, la puissance de l'idéologie et la misère ambiante , le poids de la nécessité d'un choix que l'atmosphère politique semble imposer :

sa littérature, souvent déconcertante dans ses procédés romanesques, butte aux frontière d'une réalité qui lui échappe, rejetant au bout du compte comme vain tout engagement ou esprit critique,

contestant même la possibilité d'un regard lucide sur un monde alors d'une instabilité profonde.

Né à Syracuse d'un père cheminot qu'il suit partout dans ses déplacements, Elio Vittorini passe ainsi son enfance le long d'une voie ferrée, fugue à

dix-sept ans jusqu'en Vénétie, renonce aux études et devient tour à tour ouvrier sur un chantier de construction, puis ouvrier typographe. Il s’installe à Florence

où il collabore aux principales revues littéraires, publie le recueil de nouvelles "Piccola borghesia" (Les Petits-bourgeois, 1931), puis son

premier roman en feuilleton "L’œillet rouge" (1933), récit d'une éducation sentimentale à l'époque de la montée du fascisme. Comme Cesare Pavese, il va contribuer à faire

connaître en Italie la littérature américaine par ses traductions et éditions, dont en 1941 l’anthologie Americana, interdite par la censure fasciste. C’est en 1941 que

paraît son roman le plus célèbre, "Conversation en Sicile". suivi de "Uomini e no, 1945 (Les Hommes et les autres), "Il Sempione strizza l'occhio al Frejus", 1947 (Le Simplon fait un clin d'œil

au Fréjus), "Diario in pubblico", 1957 (Journal en public).

L'Œillet rouge (Il garofano rosso, 1948)

Ce livre a une histoire. Vittorini était âgé de vingt-quatre ans lorsqu'il commença, en 1933, de l'écrire et il en avait à peine rédigé la moitié que la

revue Solaria, de Florence, en entreprenait la publication. Le troisième feuilleton ayant provoqué la saisie de la revue, les suivants ne purent paraître que profondément mutilés par la censure

préalable. La publication en revue achevée, Vittorini réécrivit toutes les parties du roman altérées par la censure, en vue de l'édition du roman en volume. Travail de révision double, car, s'il

visait à restituer au livre le langage et le ton qui lui étaient propres, il tenait compte aussi, bien entendu, des interdits manifestés par la censure. C'est ce troisième état du manuscrit qui

fut soumis à l'examen des autorités de Rome. Des années passèrent, et Vittorini venait d'écrire son œuvre majeure, Conversation en Sicile, et ne se souciait plus de L'œillet rouge, lorsque, en

1938, le manuscrit lui revint accompagné d'une interdiction définitive. II ne devait finalement paraître en volume dans cette troisième version, que l'auteur, alors âgé de quarante ans, se refusa

à juste titre à retoucher encore une fois, qu'en 1948. Vittorini le faisait suivre d'une longue postface qui nous livre, outre l'histoire et la critique de ce livre, son art poétique

personnel.

Si l'auteur se montre, dans cette postface, relativement sévère pour ce roman de jeunesse, c'est sans doute qu'il pense avoir trouvé avec la prose lyrique

et les incantations de Conversation en Sicile son style définitif. L'œillet rouge, à son jugement, ne serait pas un «vrai livre», mais plutôt un «document» et précisément un document sur

«l'attirance qu'un mouvement fasciste peut exercer [...] sur les jeunes». Le lecteur d'aujourd'hui peut à l'inverse y trouver, sous la surcharge des différentes techniques d'écriture mises en

œuvre (où d'ailleurs se rencontre déjà celle qui régnera sur Conversation), à travers l'exubérance juvénile des épisodes, une passionnante éducation sentimentale et politique, qui tient à la fois

du roman d'aventures et du roman de formation (et même du conte initiatique : voir la rencontre du jeune héros avec la «femme de mauvaise vie» Zobeida dans la maison de tolérance). Il s'agit en

vérité de l'un de ces livres rares et précieux que certains grands écrivains n'auront pu écrire que dans leur jeune âge, au moment où le génie impersonnel de la jeunesse les guide encore autant

ou plus que ce qui était voué à se dégager plus tard en eux comme leur génie propre. " (Editions Gallimard)

Conversation en Sicile (Conversazione in Sicilia, 1941)

Le livre le plus célèbre d'Elio Vittorini raconte le voyage initiatique de Silvetro Ferrauto, un typographe de Milan qui entreprend un voyage vers sa Sicile natale..

Écrit entre 1938 et 1939, publié d'abord en feuilleton dans Letteratura (rivista de l’époque fasciste) puis en volume en 1941, alots que Vittorini vit une période d'extrême désillusion politique (après la guerre d’Espagne, la montée du fascisme, la censure). L’ouvrage est considéré une œuvre-clé du néoréalisme italien, bien qu’il reste profondément symboliste ...

"J’ÉTAIS, cet hiver-là, en proie à d’abstraites fureurs. Lesquelles ? Je ne le dirai pas, car ce n’est point là ce que j’entreprends de conter. Mais il faut que je dise qu’elles étaient abstraites, et non point héroïques ni vives ; des fureurs, en quelque sorte, causées par la perte du genre humain. Cela durait depuis longtemps, et j’avais la tête basse. Je voyais les manchettes tapageuses des journaux et je baissais la tête ; et j’avais une maîtresse, ou une épouse, qui m’attendait, mais, même avec elle, je restais muet, même avec elle, je baissais la tête. Cependant, il pleuvait, et les jours, les mois passaient, et j’avais des souliers troués, et l’eau entrait dans mes souliers, et il n’y avait plus que cela : plus que la pluie, les massacres des manchettes de journaux, et l’eau qui entrait dans mes souliers troués, des amis silencieux, et la vie, en moi, comme un rêve sourd, et la non-espérance, le calme plat.

C’était là le terrible : ce calme plat de la non-espérance. Croire le genre humain perdu, et ne pas avoir l’envie fiévreuse de faire quelque chose en réaction, ne pas avoir, par exemple, l’envie de me perdre avec lui. J’étais agité d’abstraites fureurs, mais non point dans mon sang, et j’étais calme, je n’avais envie de rien. Peu m’importait que ma maîtresse m’attendît ; aller ou non la retrouver était pour moi la même chose que feuilleter un dictionnaire ; et sortir pour voir mes amis, pour voir les autres, ou rester à la maison, était, pour moi, la même chose. J’étais calme ; j’étais comme si jamais je n’avais eu un jour de vie, comme si je n’avais jamais su ce que signifie être heureux comme si je n’avais rien à dire, rien à affirmer, à nier, rien de personnel à mettre en jeu, et rien à écouter, rien à donner et nulle disposition à recevoir, et comme si jamais, durant toutes mes années d’existence, je n’avais mangé de pain, bu de vin ou de café, comme si je n’avais jamais couché avec une femme, jamais eu d’enfants, comme si je ne m’étais jamais bagarré avec personne, ou comme si je ne croyais pas tout cela possible, comme si je n’avais jamais eu d’enfance en Sicile, au milieu des figuiers de Barbarie et du soufre, dans les montagnes ; mais, en mon for intérieur, d’abstraites fureurs m’agitaient, et je croyais le genre humain perdu, je baissais la tête, et il pleuvait, je ne disais pas un mot à mes amis et l’eau m’entrait dans les souliers.

Ce fut alors qu’arriva une lettre de mon père..."

Le protagoniste, Silvestro Ferrauto, un typographe milanais d’origine sicilienne, vit à Milan. Il est désabusé, oppressé par une « colère sourde » contre la vie quotidienne, le climat politique et la misère humaine. Un matin, il reçoit une lettre de son père annonçant qu’il a quitté sa mère. Silvestro décide alors de rentrer en Sicile après 15 ans d’absence.

Le trajet en train vers la Sicile est une plongée intérieure : Silvestro médite sur son aliénation, son exil intérieur et la dégradation de l’Italie. Il rencontre divers personnages, dont un marchand d’oranges, qui représente une figure populaire et expressive du peuple méridional, et des soldats, figures anonymes de la violence et de la servitude. Ce voyage marque une première étape vers une redécouverte de soi et une prise de conscience collective.

Arrivé en Sicile, Silvestro retrouve sa mère, Rosaria, repassant le linge pour subvenir à ses besoins. Les conversations entre eux sont simples, répétitives, presque rituelles. Elles révèlent la résignation et la force silencieuse du peuple.À travers ces échanges, Silvestro découvre les souffrances quotidiennes des Siciliens : misère, oppression économique, exploitation, fatalisme.

Silvestro déambule alors dans son village natal, rencontre différents personnages emblématiques, un vendeur ambulant, symbole de pauvreté et de marginalité, des policiers, incarnations de l’autorité sourde et brutale, des artisans et paysans, dont les paroles sont parfois absurdes, mais toujours empreintes de dignité. Quant à Rosaria, elle n’est pas simplement une figure maternelle amis une métaphore de la Sicile, voire de l’Italie elle-même - une terre souffrante, laborieuse, silencieuse. Le dialogue avec la mère est une forme de confession et de purification.

Silvestro retournera ensuite à son point de départ, chargé d’une conscience renouvelée.Le roman s'achève sur une note ambiguë, ni tout à fait pessimiste ni réellement optimiste. Silvestro a compris la nécessité de rester solidaire, de porter un regard lucide sur la condition humaine et sociale... (traduction Editions Gallimard)

"... « Ça alors, je suis chez ma mère ! » me dis-je quand je descendis du car au pied du long escalier qui menait aux quartiers hauts du village de ma mère.

Le nom du village était écrit sur un mur comme sur les cartes postales que j’envoyais tous les ans à ma mère, et le reste, cet escalier entre de vieilles maisons, les montagnes alentour, les taches de neige sur les toits, était devant mes yeux, tel qu’il avait été, je me le rappelai soudain, une fois ou deux dans mon enfance. Et il me parut qu’être là ne m’était pas indifférent, et je fus content d’y être venu, content de ne pas être resté à Syracuse, de ne pas avoir repris le train pour l’Italie du Nord, de n’avoir pas encore terminé mon voyage. C’était cela qui était le plus important dans le fait d’être là : c’était de n’avoir pas terminé mon voyage ; peut-être même, de l’avoir à peine commencé ; telle, du moins, était mon impression, tandis que je regardais le long escalier et, en haut, les maisons et les coupoles, et les pentes de maisons et de rochers, et les toits au fond du vallon, et la fumée de quelques cheminées, et les taches de neige, et le chaume de quelques toits, et le petit groupe d’enfants siciliens, nu-pieds sur la croûte de glace qu’il y avait par terre, dans le soleil, autour de la fontaine de bronze.

« Ça alors, je suis chez ma mère », dis-je de nouveau, et je m’apercevais soudain de cela, je m’apercevais soudain que j’y étais, comme on se rappelle soudain quelque chose, et je trouvais cela d’autant plus extraordinaire, et je croyais avoir pénétré, pour y voyager, dans une quatrième dimension. Il semblait qu’il n’y eût rien eu, ou qu’il y eût seulement eu un rêve, un entracte de ma pensée, entre le fait d’être à Syracuse et celui d’être là, et que le fait d’être là fût le résultat de ma volonté, d’une démarche de ma mémoire et non de mon corps, et de même, aussi, le matin dans le fait d’être là, de même, aussi, le froid de la montagne, et le plaisir d’y être ; et je n’éprouvais même pas de regret de n’avoir pu être là la veille au soir, à temps pour l’échéance de la fête de ma mère, comme si cette lumière eût encore été celle du 8 décembre et non point celle du 9, ou comme si elle eût été celle d’un jour appartenant à une quatrième dimension.

Je savais que ma mère habitait dans les quartiers hauts, je me rappelais avoir monté cet escalier quand on venait là, voir nos grands-parents, dans mon enfance, et je commençai à monter. Il y avait des fagots de bois sur les marches, devant quelques maisons, et je montai, et, de temps en temps, il y avait une bordure de neige, et, dans le froid, dans le soleil du matin, car, maintenant, il était presque midi, j’arrivai finalement en haut, au-dessus de l’immense paysage de montagne et de vallons tachés de neige. On ne voyait personne à part des enfants dont les pieds nus étaient couverts d’engelures, et j’errai entre les maisons du haut, autour des coupoles de la grande Église Mère que je reconnaissais, elle aussi, antique dans ma mémoire.

J’errai, ma carte postale de souhaits à la main, elle portait le nom de la rue et le numéro de la maison où habitait ma mère, et je pus y aller tout droit sans difficultés, guidé dans ma recherche par la carte postale, tel un facteur, et, un peu aussi, par ma mémoire. En outre, je tins à me renseigner, à une boutique que je vis, une boutique de sacs et barils, et j’arrivai de la sorte en visite chez la Signora Concezione Ferrauto, ma mère, la cherchant tel un facteur, ma carte postale de vœux à la main et son nom, Concezione Ferrauto, aux lèvres. La maison était la dernière de la rue en question, à cheval sur un petit jardin, avec un petit escalier extérieur. Je montai, dans le soleil, je regardai encore une fois l’adresse sur la carte postale, et je fus chez ma mère, je reconnus le seuil, et il ne m’était pas indifférent d’y être, c’était le point culminant de mon voyage dans la quatrième dimension.

Je poussai la porte et j’entrai dans la maison, et d’une autre pièce, une voix demanda : « Qui est là ? » Et je reconnus cette voix, après quinze ans où je l’avais oubliée, la même qu’il y avait quinze ans, maintenant que je me la rappelais : elle était haute, claire, et je me rappelai ma mère parlant d’une autre pièce, dans mon enfance.

« Signora Concezione », dis-je.

La Signora Concezione apparut, grande, la chevelure claire, et je reconnus parfaitement ma mère, une grande femme aux cheveux châtains presque blonds, et au menton dur, au nez dur, aux yeux noirs. Sur les épaules, elle avait une couverture rouge, pour se tenir chaud.

Je ris. « Eh bien, dis-je, tous mes vœux.

— Oh ! dit ma mère, c’est Silvestro. » Et elle s’approcha de moi.

Je l’embrassai filialement sur la joue, elle m’embrassa sur la joue et dit : « Mais, bon Dieu, qu’est-ce qui t’amène donc par ici ?

— Comment as-tu fait pour me reconnaître ? » dis-je.

Ma mère riait. « Je me le demande, moi aussi », dit-elle. Il vint une odeur de hareng en train de griller, aussi ma mère ajouta-t-elle : « Allons à la cuisine… J’ai un hareng sur le feu ! »

On alla dans la pièce voisine où le soleil tapait sur les montants de fer sombre du lit, et, de là, dans la petite cuisine où le soleil tapait sur tout. Par terre, à l’intérieur d’un tabouret de bois, un brasero de cuivre était allumé. Le hareng était en train de griller dessus, fumant, et ma mère se baissa pour le retourner. « Sens-moi ça : quelle bonne odeur ! dit-elle.

— Oui », dis-je, et je respirais l’odeur du hareng, et cette odeur ne m’était pas indifférente, elle me plaisait, je la reconnaissais, l’odeur des repas de mon enfance. « Je crois qu’il n’y a rien de meilleur », dis-je. Et je demandai : « Nous en mangions, quand j’étais enfant ?

— Et comment ! dit ma mère. Des harengs l’hiver, et des poivrons l’été. C’était toujours notre régime. Tu ne te rappelles pas ?

— Et des fèves aux cardons, dis-je, me rappelant.

— Oui, dit ma mère, des fèves aux cardons. Toi, tu étais fou des fèves aux cardons.

— Ah ! dis-je. J’en étais fou ? »

Et ma mère : « Oui, tu aurais toujours voulu en avoir une seconde assiettée… Et c’était aussi la même chose pour les lentilles à l’oignon, aux tomates séchées et au lard…

— Et avec un petit brin de romarin, n’est-ce pas ? » dis-je.

Et ma mère : « Oui… Avec un petit brin de romarin. »

Et moi : « Des lentilles aussi, j’aurais toujours voulu une seconde assiettée ? »

Et ma mère : « Et comment ! Tu étais comme Esaü… Tu aurais abandonné ton droit d’aînesse pour une seconde assiettée de lentilles… Il me semble te voir quand tu revenais de l’école, à trois heures, à quatre heures de l’après-midi, par le train…

— Oui, dis-je, par le train de marchandises, dans le fourgon à bagages… D’abord, moi seul, et puis Felice et moi, et puis Felice, Liborio et moi…

— Toute ma bande de moineaux, dit ma mère. Avec vos têtes ébouriffées, vos figures noires, vos mains toujours noires… Et tout de suite, vous demandiez : « Maman, il y a des lentilles aujourd’hui ? »

— Dans ces maisons de garde-barrière où nous habitions, sur la ligne, dis-je. On descendait du train à la station, à San Cataldo, à Serradifalco, à Acquaviva, à tous ces endroits où nous sommes passés, et il fallait faire un ou deux kilomètres à pied pour arriver à la maison… »

Et ma mère : « Oui… parfois même trois kilomètres. Le train passait et je savais que vous étiez en route, le long de la ligne, et je mettais les lentilles à chauffer, le hareng à griller, et puis je vous entendais crier : « Terre, terre ! »

— Terre ? Comment ça, terre ? demandai-je.

— Bien sûr, terre ! C’était un de vos jeux, dit ma mère. Et puis, une fois, à Racalmuto, la maison de garde-barrière était en haut d’une côte, et le train devait ralentir, et vous aviez appris à descendre du train en marche, et vous descendiez devant la maison, et moi j’avais une peur bleue que vous ne passiez dessous, et je vous attendais dehors avec un bâton… "

— Et tu nous battais ? » dis-je.

Et ma mère : « Et comment ! Tu ne te rappelles pas ?… Je vous rompais les côtes avec ce bâton. Et, dans certains cas, je vous laissais même sans manger. »

Elle se releva, le hareng à la main, le tenant par la queue et l’examinant sur toutes les faces ; et je vis, dans l’odeur du hareng, son visage en tout point semblable à ce qu’il était quand il était un visage jeune, tel qu’il était alors, je me le rappelais maintenant, avec seulement l’âge en plus. C’était cela, ma mère ; c’était le souvenir de ce qu’elle avait été quinze ans plus tôt, vingt ans plus tôt, quand elle nous attendait au saut du train de marchandises, jeune et terrible, son bâton à la main ; le souvenir, et l’âge de tout ce qui était loin, de ce qu’il y avait en plus maintenant, deux fois réel en somme. Elle examinait le hareng, le tenant très haut, sur une face, sur l’autre, le hareng qui n’était brûlé nulle part, et qui était pourtant cuit tout entier, et le hareng, lui aussi, était cela, était le souvenir et était ce qu’il y avait en plus maintenant. Et toute chose était cela, était le souvenir et ce qu’il y avait en plus maintenant, le soleil, le froid, le brasero de cuivre au milieu de la cuisine, et le gain, en ma conscience, de ce point du monde où je me trouvais ; tout était cela, deux fois réel ; et peut-être était-ce à cause de cela, qu’il ne m’était pas indifférent de me sentir là, de voyager, à cause de cela que c’était deux fois vrai, et aussi le voyage à Messine jusqu’ici, et les oranges sur le ferry-boat, et le Grand Lombard, et Moustachu et Sans-Moustaches, et la verte malaria, et Syracuse, et en somme, la Sicile elle-même, tout cela deux fois réel, et en voyage, quatrième dimension ..."

Publié sous le fascisme, il passera la censure grâce à son style elliptique et symbolique : contrairement à la plupart des romans néoréalistes postérieurs (plus directement descriptifs), "Conversazione in Sicilia" est profondément lyrique et presque mystique. La narration subjective, fragmentée, inspirera la littérature italienne d’après-guerre, y compris Italo Calvino ou Cesare Pavese.

Les hommes et les autres (Uomini e no, 1947)

«Je pourrais découvrir comment il y a, dans les plus délicats rapports entre les hommes, une continuelle pratique de fascisme, où celui qui impose croit

seulement aimer et celui qui subit croit, en subissant, faire tout juste le minimum, pour ne pas offenser. Je pourrais peut-être montrer comment il y a, dans cela, la plus subtile, mais aussi la

plus cruelle, des tyrannies, et la plus inextricable des servitudes ; lesquelles, toutes les deux, tant qu'on les admettra, pousseront à admettre toutes les autres tyrannies et toutes les autres

servitudes des hommes pris séparément, des classes et des peuples entre eux.»

"Uomini e no", le titre italien de ce roman, signifie que nous, les hommes, pouvons aussi être des «non-hommes». Il vise à rappeler qu'il y a, en l'homme,

de nombreuses possibilités inhumaines. Récit de résistance où les communistes s'opposent aux nazis et aux fascistes, Les hommes et les autres est à la fois un roman engagé et un texte

expérimental et poétique. Il pose la question de l'humaine inhumanité et de la barbarie, mais aussi et surtout celle, incertaine, de l'engagement littéraire." (Editions Gallimard)

Les villes du monde (Le Città del mondo)

"Commencée très probablement en 1952, la rédaction de ce grand roman fut interrompue en 1955, et Vittorini, que la mort de son fils Giusto avait durement

touché, ne devait jamais la reprendre. C'est donc là une œuvre qu'il faut dire inachevée, non sans insister toutefois sur le fait que, délibérément conçue par Vittorini comme capable d'un

développement indéfini (il lui arriva dans les années cinquante de la désigner comme «work in progress»), elle était peut-être interminable par nature.

Par le jeu de l'errance perpétuelle où il jette d'emblée les divers personnages qui y paraissent – un berger et son fils, un sculpteur de marionnettes et

son fils, un couple de jeunes mariés, une vieille fille de joie et une adolescente vagabonde... – à travers une Sicile dont il serait vain de se demander si elle est la Sicile d'hier, la Sicile

antique ou la Sicile «de toujours», et qui est bien plutôt une négation du lieu, lieu de passage, monde en diaspora, le livre prend la double dimension de l'épopée et de l'utopie. Utopie sans

prophétie, épopée dont les épisodes seraient des idylles plutôt que des hauts faits. En cela, le roman exprime la longue marche que fut aussi toute la vie d'Elio Vittorini lui-même, marche

d'amitié vers ce qui pourrait être la Ville, la vraie Ville du genre humain." (Editions Gallimard)

Brancati Vitaliano (1907-1954)

Né dans un petit village situé à la pointe sud de la Sicile, Brancati finit ses études à Catane puis gagne Rome, fasciné "sentimentalement" par le parti national fasciste et Mussolini. Mais dès la fin de 1934, il rejette ses premiers écrits et exprime un dégoût du fascisme dans "Les Années perdues "(1934-1936) et que l'on retrouvera dans ses livres suivants. En 1937, devenu professeur, il reourne en Sicile, s'adonne à l'enseignement et à l'écriture, semblant foncièrement atteint et déprimé par son expérience de Rome.

Dès lors, tous ses romans sont imprégnés de cette atmosphère sous-jacente d'oppression et de critique du régime fasciste : il met ainsi en scène la petite

et la moyenne bourgeoisie de cette vie de province dans laquelle il tente de retrouver les racines du comportement fasciste qui l'obsède. Il semble que ce soit sous l'angle de l'esthétique et de

l'étroitesse des milieux sociaux que Vitaliano relève le point d'attaque.

En 1941, il revient à Rome. "Don Juan en Sicile" (Don Giovanni in Sicilia, 1942) est le portrait incisif du « mâle sicilien », Giovanni Percolla, qui, après

une jeunesse d'ennui vécue dans les bars de Catane à parler des échecs et du Nord lointain, épouse une femme qui réussit à l'entraîner à Milan. Il passe alors de l'apathie sicilienne à

l'efficienza milanaise, mais un retour dans sa région natale lui redonne en quelques jours le goût de la sieste, du bavardage et des pleutreries du mâle sicilien. Le roman sera adapté au cinéma

en 1967 par Alberto Lattuada. Dans les années qui suivent, il rencontre et épouse Anna Proclemer.

Brancati élargit son analyse à la bourgeoisie italienne en général, et sa critique de la politique fasciste devient encore plus directe avec "Le Vieillard

aux bottes" (Il Vecchio con gli stivali, 1945) : un petit employé réussit une modeste carrière grâce aux combines que tolère le régime ; à la Libération, il est victime de l'épuration après avoir

été dénoncé par ses anciens supérieurs qui effacent habilement toutes les traces de leurs anciennes escroqueries.

"Don Juan en Sicile" (Don Giovanni in Sicilia, 1941)

Le roman raconte l’histoire de Giovanni Percolla, un homme de trente-cinq ans qui vit à Catane, où il est considéré comme un Don Juan. Il est paresseux, indolent, très attaché aux rites mondains masculins : le café, les promenades, les discussions oisives. Il vit surtout dans la vanité de son image d’homme séduisant, sans réellement se compromettre ou aimer profondément. Après avoir vécu une brève aventure à Rome, Giovanni rentre finalement en Sicile, via Milan, où il se marie et s’installe, rentrant ainsi « dans l’ordre » ..

Giovanni incarne le mythe du séducteur sicilien, tout en étant fondamentalement inoffensif. Il aime être vu, exister dans le regard des autres hommes plus que dans le regard des femmes. Brancati critique la superficialité de la virilité locale, tout entière construite sur le regard social et non sur un désir réel. Giovanni vit dans une Sicile qui refuse toute évolution, tout vrai changement intérieur ou social et dont la société masculine préfère commenter, admirer, exagérer, plutôt qu’agir.

Le Don Giovanni sicilien est un homme prisonnier d’un rôle, comme l’Italien moyen fasciste qui se soumet à un modèle viril imposé. Cette « apathie » déguisée en virilité est une condition qui rend possible l’adhésion collective au régime autoritaire...

"Giovanni Percolla approchait de la quarantaine et il y avait dix ans qu’il vivait avec ses trois sœurs, dont la plus jeune se disait « veuve de guerre ». On ne sait comment, au moment où elle prononçait cette phrase, elle se retrouvait régulièrement une feuille de papier et un crayon à la main, et, aussitôt, elle se mettait à écrire des chiffres, tout en disant : « Lorsque j’étais en âge de prendre mari, la Grande Guerre a éclaté. Il y a eu six cent mille morts et trois cent mille invalides : par conséquent, un million de probabilités de se marier en moins pour les jeunes filles de cette époque. Eh ! un million, c’est un million ! Et je ne crois pas raisonner de travers quand je pense que l’un de ces morts aurait pu être mon mari. — Très juste ! approuvait l’une de ses sœurs. Très juste ! Tu étais très jolie au moment de la guerre ! »

Elles se nommaient Rosa, Barbara et Lucia, et s’aimaient si tendrement que chacune d’elles, incapable de formuler pour elle-même le plus petit mensonge, mentait volontiers pour faire plaisir à l’autre. - « Eh oui ! Toi, Rosa, tu serais à présent la femme d’un colonel ! répétait Barbara, et cela parce qu’un soir de 1915, comme toutes trois regagnaient leur domicile par une petite rue sombre, elles avaient été suivies, paraît-il, par une haute silhouette qui faisait un bruit d’éperon et de sabre...."

(...)

Et pourtant, la vie de cet homme était dominée par une seule pensée : la Femme ! Lorsque, dans la vallée de Josaphat, les trois sœurs apprendront à quoi pensait Giovanni durant les longues heures de l’après-midi, de quoi il parlait avec ses amis, et que son travail au magasin se bornait à encourager du regard celui que faisaient son oncle et ses cousins, les pauvres femmes lèveront leurs yeux vers Dieu, comme le font des collégiennes vers le professeur qui a daigné leur jouer un tour. Comment ? Giovanni ? Le sérieux, le bon, le respectable Giovanni ?

Eh bien, oui ! La tête de Giovanni était pleine de ce mot « femme » (et d’autres mots encore, et quels mots, Seigneur !). Mais, à présent, retraçons brièvement les principales, étapes ! de sa vie, même au risque de voir nos lecteurs s’étonner : « Mais de quel autre Giovanni nous parlez-vous là ? »..."

(...)

"Un soir, où Giovanni était trempé comme une soupe et avait ses chaussures pleines d’eau, une grosse femme l’attira à l’intérieur et referma la porte. Tout fut rapide, insipide et confus, et sa sensation la plus forte, ce fut en remettant ses vêtements encore tout mouillés et glacés sur son corps brûlant de fièvre, qu’il l’éprouva. Il tomba malade le soir même, et, le lendemain, entre deux quintes de toux, il raconta son aventure à ses deux amis assis à son chevet. Peut-être la distance qu’il y avait entre la femme et lui se serait-elle allongée irrémédiablement et pour toujours, si une fille de la campagne ne s’était chargée de rendre pour lui la vérité de la femme pas trop indigne de l’idée qu’il s’en faisait. Cependant, la guerre avait éclaté, et Ciccio Muscarà fit la découverte que les femmes mariées, restées seules dans leur grand lit, « avaient froid ».

(...)

Après leur éducation sentimentale avec les femmes délaissées par leurs maris au front, Giovanni Percolla et ses amis oisifs quittent Catane, ville dont «"l'histoire est d'abord celle des regards", pour aller à Rome et dans les grands lieux de villégiature italiens, en quête de femmes et d'aventures plus parlées que réellement consommées. Ainsi rêvent-ils, de touristes septentrionales ("Que ne vit-il pas à Abbazia ? Les femmes y étaient toutes allemandes ou slaves. Certaines d’entre elles n’étaient venues qu’en compagnie d’une unique petite valise : des veuves, des maîtresses congédiées, des championnes de natation, des ex-danseuses invitaient de l’œil les jeunes Catanais ou projetaient sur leurs visages blancs comme un linge la fumée de leur cigarette et des rires complaisants. Vraiment, comme c’était facile !… Dieu, comme c’était facile ! On pouvait seulement regretter que, somme toute, ces femmes ne fussent ni tellement belles, ni, même, tellement jeunes !") en prostituées sordides, en passant par une poupée - parisienne! - de caoutchouc. Giovanni ne séduisait pas réellement, mais s’exhibait ...

"Faut-il le dire clairement ? À trente-six ans, Giovanni Percolla n’avait jamais embrassé une jeune fille comme il faut, ni pris froid, la nuit, en attendant derrière la grille d’un jardin, une jeune fille également comme il faut qui, une minute après que la lampe s’est éteinte dans la chambre de son père, s’approche, en se prenant les pieds clans sa longue chemise de nuit, à travers les arbres ténébreux du jardin. Il n’avait ni écrit ni reçu de lettres d’amour, et l’écouteur du téléphone n’avait jamais transmis à ses oreilles la caresse de mots tels que « mon chéri ».

Quant aux femmes mariées !… Eh bien, avec les femmes mariées, les choses s’étaient passées ainsi ! Une voisine, une veuve quadragénaire et plutôt jolie, qui attendait au salon les sœurs de Giovanni, sorties pour des courses, avait entamé avec le maître de maison une conversation si agréable que ses éclats de rire s’entendaient de la rue. Après quoi, il est vrai, on n’avait plus rien entendu. Mais leurs relations s’étaient arrêtées là, car la veuve avait confié à Giovanni qu’ils ne pourraient se voir « qu’à quatre heures de l’après-midi », heure à laquelle Giovanni avait coutume de dormir. « Ah, mais non ! Moi, il faut que je fasse la sieste ! »

Après cette dame, aucune autre.

La vie de Giovanni était, en revanche, pleine de femmes de chambre et de filles faciles. Mais là aussi, c’étaient des plaisirs brefs et intenses, précédés de longs soliloques et d’aussi longues conversations avec ses amis. Jamais Giovanni n’était resté plus d’une heure avec une femme, et ses souliers ne l’avaient jamais non plus attendu longuement au pied d’un lit à deux personnes. Et il ignorait comment une jeune femme s’éveille à l’aube, ouvrant des yeux souriants sur les yeux qui la regardent de tout près ..."

Mais un jour, le second dimanche d’avril 1939, la situation évolua brusquement ... "La signorina Maria Antonietta, fille du marquis de Marconella, l’avait regardé !" - Il faut citer notre auteur et ajouter qu’à Catane, "l’histoire la plus importante n’est pas celle des mœurs, du commerce, des monuments et des révolutions, mais celle des regards. Ce n’est que dans les regards qui s’échangent entre les deux sexes, que la vie de Catane est pleine d’événements, d’amitiés, de querelles, d’amours et d’insultes ; pour le reste, elle est aussi pauvre qu’ennuyeuse..."

Giovanni va en effet être regardé par la femme la plus convoitée de Catane, Ninetta dei Marconella ...

"..Pendant de longues heures, les femmes de Catane reçoivent des regards sur leurs paupières baissées, s’illuminant peu à peu de la clarté délicate que font naître autour d’un visage des centaines d’yeux projetant sur lui leurs étincelles. Elles répondent rarement à ces regards. Mais quand, abandonnant leur air penché, elles lèvent la tête et lancent un éclair, la vie tout entière d’un homme a changé de cours et de nature. Si elle ne le regarde pas, pour le jeune homme ou pour l’homme mûr, les choses se déroulent comme elles ne peuvent que se dérouler : monotones, banales, insipides, tristes : bref, semblables à la vie humaine. Mais, si elle le regarde, ne fût-ce que furtivement, oh, alors ! la Vie n’est pas si triste après tout, et Leopardi est un poète qui ne sait rien des choses de ce monde ! ..."

Cet amour va le transporter au point d'abandonner ses amis et leur grossièreté, et sa maison maternelle, où il vivait entouré des soins de ses trois sœurs, pour s`isoler dans un faubourg de Catane et se mettre au travail, guettant les prochains regards de Ninetta, dont enfin il effleurera les lèvres dans le train fantôme du "luna-park".

Ainsi, découvrant le sentiment de l'universel, se retrouve-t-il marié. Il leur faudra trois chapitres avant d'être fiancés... "La paix, qui s’était établie entre Giovanni et les femmes depuis l’instant où Ninetta lui avait pris la main dans la Maison Hantée, continuait sous une forme élevée. Le visage de Ninetta, mélancolique, doux et impérieux, veillait, au nom de la Femme, sur les pensées de Giovanni et les empêchait de devenir troubles ..".

Après le mariage, le couple s'installe à Milan. Giovanni, que Ninetta intègre à l'arrivisme ambiant, est assiégé par les amies de la famille, persuadées de la virilité du don Juan sicilien. Il se laisse aller, dans la peur et l'ennui, à des relations faciles et privées de ce charme dont il rêvait du temps où, d'une Sicile qu'ils jugeaient étroite et mesquine, ses amis et lui faisaient du Nord un paradis de joies inaccessibles. Brancati va opposer la Sicile, terre du plaisir, de la lenteur, de l’imaginaire viril, à Milan, symbole d’une Italie moderne, rationnelle, presque désenchantée. Giovanni ne choisit pas vraiment de se "transformer" mais est progressivement absorbé, et perd ce qui faisait sa singularité. Giovanni va réaliser que son pouvoir de séduction est limité à un contexte culturel, celui de Catane: " .. depuis le jour où il s’était voué à la vie active, ainsi qu’on appelait cette façon de ne plus savoir où donner de la tête et d’arriver partout hors d’haleine et n’ayant pas encore fini d’avaler la dernière bouchée, et à partir du moment où la première douche froide l’avait glacé jusque dans ses fibres les plus profondes et où ses yeux avaient affleuré de son visage maigre et desséché, Giovanni se sentait très changé. Comment ? « En mieux ! » avait-il dit à Ninetta. Et en un certain sens, il se sentait mieux, mais il avait également et perpétuellement l’impression d’être sur le point de se sentir au plus mal..."

Surgira dans le dernier chapitre Eleonora Lascasas, jeune femme, belle, pleine de vitalité et symbole d'une nouvelle possibilité de désir, presque un mirage du passé. En voyant Eleonora, Giovanni se rappelle la manière dont il vivait en Sicile : constamment nourri par l’idée d’être désiré ou désirable. Eleonora incarne un retour possible au "jeu de la séduction" et à sa posture narcissique de Don Giovanni. L’irruption d’Eleonora marque un tournant symbolique, non pas dans les faits (Giovanni ne retourne pas à la séduction), mais dans sa conscience. Jusqu’alors, son intégration à Milan était vue comme un "succès social" ou une adaptation tranquille. Avec Eleonora, il réalise qu’il a renoncé à un aspect fondamental de son identité : son rapport sensuel et imaginaire au monde...

"Le Bel Antonio" (Il bell'Antonio, 1949)

Sous le ciel de la Sicile, au temps du fascisme, des notables de Catane passent des jours tranquilles à proximité de l`Etna. Brancati puise dans la société sicilienne des années 1930-1940, marquée par le conservatisme et le culte de la "virilité" (machismo), et l'obsession des apparences.

Dans son précédent roman, Giovanni incarnait un Don Juan « de façade » qui finit par rentrer dans le rang. Il ne subit pas de catastrophe publique : il épouse l’ordre social et s’y dilue. Antonio, en revanche, sera sacrifié publiquement. Son drame révèle la violence profonde du code viril sicilien : sa défaillance sexuelle devient une faute collective, un scandale irréversible. La Sicile n'est plus décrite ici comme une scène d’opéra comique, mais comme une arène tragique : la ville se transforme en tribunal, la société entière en machine inquisitrice...

C'est dans le contexte de la bourgeoisie de Catane, de ses mythes de puissance et de sa soif de possession, Brancati entend démonter les mécanismes psychologiques du fascisme : leur essence dérisoire est mise au jour grâce au personnage d'Antonio, jeune homme beau et impuissant dont l'échec total, comme celui du régime, ne peut aboutir qu'à une image socialement et esthétiquement morbide. Le roman fut adapté au cinéma par Mauro Bolognini,en 1960, avec Marcello Mastroianni et Claudia Cardinale. La notoriété de Brancati débute à cette époque.

"Des Siciliens célibataires qui s’établirent à Rome, autour de 1930, huit au moins, si ma mémoire est bonne, louèrent des maisons meublées dans des quartiers peu bruyants et peu fréquentés ; presque tous échouèrent près de monuments insignes, dont ils ne connurent pourtant jamais l’histoire, ne remarquèrent pas la beauté, et que parfois ils ne virent même pas. Que de choses échappèrent à leur œil anxieux de découvrir la femme désirée, au milieu de la foule qui descendait du tram ? Coupoles, portails, fontaines ! Chefs-d’œuvre qui, avant d’être réalisés et achevés, avez plissé des années durant le front de Michel-Ange ou du Borromini : vous ne réussîtes point à retenir, fût-ce un instant, le regard mobile et noir de l’hôte méridional ! Vieilles cloches, au son grave et mélodieux, chantées dans leurs vers par Shelley et par Goethe, ne recueillirent qu’un « Chi camurria ! ’sta campana1 ! » « Quelle raseuse, cette cloche ! » pour avoir fait trembler de leurs coups, à l’aube, le mur où le jeune homme appuyait sa tête endormie, au front encore rougissant des empreintes d’une bouche.

Par un souci de vérité que réclame mon métier de chroniqueur, je dirai que ces célibataires siciliens étaient plutôt laids, sauf un, Antonio Magnano, qui était très beau. Il ne faut pas en conclure pour autant que les autres ne réussissaient pas à plaire aux femmes : au contraire, la plupart, en dépit de leur taille courte, de leur nez sémite, et de l’ongle démesurément long de l’auriculaire avec lequel ils se curaient l’oreille, paraissaient liés, par une grave complicité, à toute la gent féminine ; on eût dit qu’entre eux et n’importe quelle femme surgissait le souvenir d’une mauvaise action, accomplie ensemble on ne sait où, on ne sait quand. Pas une inconnue qui, dès la première rencontre, ne semblât les reconnaître, envahie d’une soudaine pâleur, et ne se révélât liée à eux par d’anciennes et inavouables fautes. Pour cette raison, leurs succès prenaient toujours un odieux air de chantage, bien que, j’en puis jurer, ces hommes de vingt-cinq à trente ans se montrassent d’une courtoisie et d’une tendresse sans pareilles à l’égard de l’autre sexe. Mais, sur cette terre pleine de mystère, l’être le plus mystérieux est peut-être l’homme laid.

D’une tout autre qualité s’avéraient les succès d’Antonio Magnano. En 1932 il avait vingt-six ans, et ses photographies, exposées Place d’Espagne, arrêtaient même la femme entre deux âges, chargée de paquets, qui tirait, de la même main dont elle venait de le corriger, un marmot tout en pleurs. Une douceur irrésistible émanait de son visage olivâtre, puissamment assombri par la barbe, très fin cependant, où les cernes des yeux, le haut des joues, accusés par l’ombre que projetaient les longs cils, semblaient baignés de larmes. La femme la plus tourmentée, la plus hystérique, près de lui, taciturne, était prise de ce bâillement qui détend les nerfs, et qui incite à se lever de la chaise pour s’étendre sur le divan, à se lever du divan pour s’étendre sur le lit. Un observateur superficiel et envieux aurait pu se consoler en se disant que les femmes s’ennuyaient avec Antonio. Quelle grossière erreur ! Les femmes se sentaient dominées et, en même temps, plongées dans une béatitude parfaite. À côté de lui, elles brûlaient d’un feu délicieux, souffraient, devenaient folles avec une suavité si profonde qu’il semblait qu’une grave anomalie se fût emparée d’elles. Alors, elles confondaient plaisir et douleur, en cette absence totale de discernement qui est le seul état où un être ose dire tout haut : « Je me sens heureux. »

Ses amis au visage ingrat respectaient Antonio ; ils l’auraient même envié, et peut-être haï, si, sous l’empire et l’influence des femmes qu’ils fréquentaient, eux aussi, sans le savoir, n’avaient été amoureux de lui. Tandis que leurs victoires sur les femmes semblaient arrachées à la suite d’une mauvaise action, celles d’Antonio, au contraire, semblaient résulter d’un étrange réconfort qu’il communiquait à ses victimes ; et le secret de ses succès, succès si différents des leurs et même tout opposés, les attirait à tel point qu’ils mettaient la sonnerie du réveil à cinq heures pour sortir de bon matin et surprendre Antonio à sa douche. Là, de multiples raisons d’amertume les attendaient. Devant ces membres d’athlète, adoucis par une pâleur lymphatique et veloutée, comme si, en quelque endroit où se trouvât ce corps, une mystérieuse lumière était dirigée d’en haut sur lui, les amis, surtout Luigi d’Agata et Carlo Fischetti, étaient saisis d’un malaise où, d’une manière trouble, se cachait un certain dégoût d’eux-mêmes.

— Sais-tu à quoi tu ressembles ? lui disaient-ils pour donner libre cours à leur voix qui, contenue au plus profond de leurs poitrines, menaçait de devenir mauvaise. À un biscuit que l’on vient de sortir du four.

Et ils se mettaient à lui assener des tapes sur ses épaules nues, à lui tirer les poils de la poitrine et à lui soulever un pied en l’attrapant par la cheville, si bien qu’ils étaient gagnés et troublés par les sensations de ce corps, infiniment étranges et d’une qualité indéniablement supérieure.

En fait, ce trouble, la personne d’Antonio le dégageait depuis l’enfance ; ce fut le 5 avril 1922 que son père et sa mère furent contraints de s’en rendre compte. Ce matin-là, la femme de chambre, une jeune fille de la campagne, entra dans la chambre des parents d’Antonio, Monsieur Alfio et Madame Rosaria, le visage en larmes et tout griffé.

— Sainte Mère de Dieu, qu’as-tu fait ? s’exclama Madame Rosaria en arrachant le plateau de ses mains tremblantes. Qu’as-tu fait ? Voyons, parle !

La fille baissa la tête, en regardant de côté comme une chèvre. Elle finit par dire :

— Ce n’est pas moi !

— Et qui est-ce donc ? demanda la mère plus inquiète que jamais.

— Votre fils ! gémit-elle.

— Antonio ? cria le père, sortant ses jambes sur lesquelles, sous les couvertures, il s’était escrimé à enfiler un caleçon de laine. Je m’en vais le sonner !

Il y eut un moment de silence. Soudain la fille s’affaissa sur le sol et commença à se rouler par terre, l’écume à la bouche, s’agrippant aux jambes du père comme si elle voulait l’empêcher d’accomplir un crime. À cet instant, dans la chambre pénétra Antonio, de l’air le plus doux et le plus candide qu’on puisse imaginer. Immédiatement la jeune enfant lâcha les jambes de Monsieur Alfio et, se tordant sur le plancher, alla saisir les chevilles d’Antonio, qui paraissait sincèrement étonné et, des yeux, demandait à ses parents la raison de cet accès. La jeune fille cependant pressait son visage sur les pieds d’Antonio, après en avoir arraché et jeté au loin les pantoufles, pour pouvoir les inonder de ses pleurs et frotter ses joues et sa bouche sur la peau nue, ce qui choqua tout particulièrement les parents et même les indigna.

— Pardon, criait-elle, je suis une menteuse, une menteuse et une salope.

Ce fut à grand’peine que le père arracha Antonio des mains de cette jeunesse de vingt ans, hors d’elle-même et dont le menton se serrait contre l’épaule du garçon.

La mère, demeurée seule avec elle, apprit enfin la vérité : depuis cinq nuits, la brave petite paysanne se levait et allait se déchirer la poitrine et le visage devant la porte d’Antonio, prise entre le désir d’ouvrir cette porte et la répugnance à accomplir un acte honteux.

— Qui m’a mis ce grand feu dans les veines ? gémissait-elle, le dos de sa main entre les dents. Qui m’a mis ce grand feu dans le sang ?

La mère demeura stupéfaite devant ce récit pitoyable et alla immédiatement consulter son confesseur, dans la petite église de la Madone, via Sant’Euplio. Lui ayant tout raconté, elle lui demanda presque en pleurant :

— Père Giovanni, n’est-il pas préférable que je prenne un jeune garçon à mon service et que je renvoie la fille ?

Le vieux prêtre, du bout des doigts, frappa deux fois sur sa tabatière et tendit le museau :

— Si votre fils a de mauvaises intentions, il trouvera toujours le moyen de faire du mal aux femmes !

(Le Père Giovanni ne voulait pas croire à l’entière innocence d’Antonio.)

— Et ne pourrait-on recommander aux femmes de… ?

— De quoi ? fit le prêtre irrité.

— De se comporter plus sérieusement avec lui !

— Connaissez-vous toutes les femmes que fréquentera votre fils ? Est-ce que Dieu pourra vous envoyer chaque fois un ange pour vous avertir que votre fils est sur le point de… sur le point de… eh bien, quoi… oui… sur le point d’avoir le sang qui lui monte aux yeux ?…

— Mais alors que dois-je faire ?

Le prêtre savait bien qu’il ne nourrissait pas à l’égard d’Antonio des sentiments parfaitement chrétiens. Mais hélas ! quand il était au bord de la colère, il ne pouvait résister à cette agréable sensation que donne le vide ouvert sous nos pas, et qui attire inexorablement vers le précipice.

— Vous devez prier Dieu, dit-il à la mère, qu’il le rappelle à Lui rapidement.

Elle s’évanouit presque de peur, et l’ange de bois peint, sur le socle duquel elle avait appuyé la tête, se mit à trembler sous ses sanglots.

— Quand je prêche, dit le prêtre, et que votre fils est assis au fond de l’église, les femmes se démanchent le cou pour le regarder, lui… C’est un scandale !

De fait, dès qu’Antonio, au pied du premier pilier, remuait sa chaise ou seulement toussotait, aussitôt de la chaire se détournaient les regards les plus beaux.

— La mort, poursuivit le prêtre, n’est pas un mal pour le vrai chrétien ; bien au contraire, quand elle nous cueille dans la fleur de l’âge, elle est un don du Ciel… Ce n’est pas à nous de suggérer à Dieu la meilleure manière de mettre un adolescent comme Antonio hors d’état de pécher, et… ajouta-t-il en élevant la voix, de l’empêcher de pousser les autres à pécher. Car le pire des crimes que nous puissions commettre, ce n’est pas de nous damner, chère Madame, c’est de pousser à la damnation une autre créature sur laquelle nous n’avons aucun droit ! Priez Dieu, Madame, que dans Son Infinie Sagesse, Il trouve le moyen d’atténuer la diabolique beauté de votre fils sans la transformer in pulvis et umbra, en cendre et en ténèbres ! ..."

Au troisième étage d'un vieux palais réside le ménage Magnano, dont le fils Antonio, vingt-six ans, est d'une beauté si troublante que même les hommes sont, "sans le savoir, amoureux de lui" et que ses parents "doivent assouvir leur désir de le caresser". Dans ces conditions, quoi "d'étonnant que, pareille à tant d'autres, Elena Ardisone, une vieille fille du voisinage, soit folle d'Antonio? Mais ce brillant tableau n'est pas sans ombre : il faut compter avec la jalousie de beaucoup, et singulièrement avec la suspicion du clergé à l'endroit du troublant bourreau des cœurs, menace permanente pour la vertu des filles. Un aussi beau parti ne saurait convenir qu`à «l”héritière d'une grande fortune, et Antonio; en épousant la jolie Barbara Puglisi - quelque peu intéressée et froide -, entre dans une vieille famille notariale de la ville, devient le gendre de l'énorme Mme Agatina, qui a la faiblesse d'écouter aux portes, et le petit-fils du "baron" ("Papa Francesco"), aîeul maternel de la jeune ille, dont la bizarrerie n'a pas de bornes.

Barbara "est venue au mariage ignorant tout, comme une enfant de l'orphelinat", et candidement s'imagine, pendant trois ans, qu'Antonio se comporte avec elle "comme tous les maris du monde". Hélas, il n'en est rien, et il faudra l'indiscrétion d'une femme de chambre pour que soit dévoilé le triste secret.

Sitôt informé, le notaire Puglisi prévient M. Alfio, père d'Antonio, qui n'en veut rien croire; son fils regagne discrètement le domicile paternel, et les parents de Barbara, escomptant l'annulation du mariage, projettent déjà de lui faire épouser le vieux duc de Bronte, dont ils convoitent les terres. Cependant que les Magnano deviennent fous à la pensée qu'ils vont être la "fable de tous", la secrète misère d'Antonio apparaît alors dans sa dramatique intensité.

Le romancier a subtilement rendu sa honte et, au moyen des pathétiques confidences faites par le jeune homme à son oncle très pittoresque, nous révèle les stratagèmes grâce auxquels il était parvenu, sous le couvert d'un extérieur exceptionnellement séduisant, à masquer sa disgrâce. L'infortune du bel Antonio est d'autant plus cruelle que, longtemps après l'annulation, il se consume, sans jamais pouvoir s'en évader, dans l'idée fixe qu'il est un impuissant. Mais si tenace se révèle sa réputation de don Juan qu`il reçoit encore d'innombrables lettres d`amour. (Trad. Robert Laffont, 1950)

"... Antonio resta enfermé chez lui pendant deux mois avec, chaque soir, pour consolation, le mutisme affectueux du cousin Edoardo. Vers la fin de novembre, il se laissa convaincre par les conseils d’un ami de Bonaccorsi, l’ingénieur Marletti, dont la femme s’était enfuie deux ans auparavant et, un an après, la maîtresse, et qui connaissait donc à la perfection les ruelles, les manœuvres et les heures grâce auxquelles un homme, frappé par l’infâmie, pouvait commencer, lentement et prudemment, à entreprendre de retourner parmi ceux qui lui étaient devenus déjà étrangers, habitués à ne le voir jamais et à parler de lui toute la journée."

Alfio essaye de sauver l’honneur familial en allant négocier avec la famille de Barbara. Il veut convaincre que la séparation doit rester discrète, mais Barbara, en revanche, refuse toute discrétion : et insiste pour obtenir l’annulation officielle du mariage (annullamento), afin de pouvoir se remarier. La présence des voisins et des amis se fait insistante, ils espionnent et commentent. La ville devient littéralement un grand théâtre. Les balcons, les trottoirs, les salons privés servent de tribunes. Les passants feignent de détourner les yeux par pudeur mais ne cessent d’épier la maison Magnano.

Les femmes, en particulier, sont décrites comme « affamate di pettegolezzi » (affamées de commérages), se transmettent la nouvelle avec un mélange de dégoût et de fascination sensuelle.Antonio reçoit un flux continu de lettres, la plupart anonymes. Certaines sont explicitement insultantes (« Sei un eunuco! », « Sei la vergogna di tutti gli uomini »). D’autres prennent un ton pseudo-scientifique ou pseudo-médical, proposant des potions ou des « secrets » aphrodisiaques. Quelques-unes viennent de femmes qui se disent prêtes à « l’aider » à retrouver sa virilité, jouant sur la pitié érotisée. Brancati montre comment le contrôle social sicilien est aussi fort qu’une police d’État, ce qui préfigure sa critique du fascisme dans ses écrits politiques.

La société n’a pas besoin d’un dictateur officiel pour exercer une oppression. Elle porte déjà en elle une logique de police morale, fondée sur la masculinité, l’honneur et la peur du ridicule. Antonio devient une figure tragique, incapable de se défendre, parce qu’il refuse (ou ne peut pas) « jouer le rôle » qu’on lui assigne.

Chapitre XII, quatre ans ont passé, un jour d’août 1943, peut-être quelques semaines avant la chute de Mussolini. Antonio et Barbara ont obtenu l’annulation officielle du mariage, cette dernière s’est remariée (avec un avocat qu’elle admirait déjà), elle a même eu un enfant, symbole ultime d’une virilité « réparée ». Quant à la réputation d’Antonio, elle est désormais consommée, il est désormais considéré comme un homme « inutile » ou « incomplet » et vit dans un état d’isolement moral total. Le chapitre s’ouvre sur Antonio marchant dans la ville, presque comme un spectre. - « Camminava con un'andatura lenta, come un uomo che non ha più un posto preciso nel mondo. » - Après avoir erré dans les rues de Catane comme un fantôme, échoue dans l'ancienne demeure de la famille Magnano, un certain Edoardo l'y accueille : Antonio se laissera aller à un dernier sursaut de confusion ou de pulsion désespérée.

Rejeté par le corps social et incapable de s’appartenir, il devient un spectre, une «ombre» qui erre dans une Sicile figée dans son imaginaire collectif : l’homme est ici valorisé uniquement s’il incarne la force conquérante, la la domination sexuelle, la prestance publique, un modèle viril inébranlable, hérité du passé et sanctifié sous le fascisme. Il revient à chacun d'incarner un rôle social (le fils viril, la femme pure, etc.), et cette société ne pouvant ni pardonner ni évoluer ne peut qu'expulser celui qui échoue ...

"... Mais la maison était debout. Seule la grande porte de fer était hors des gonds et appuyée au chambranle, de sorte qu’on ne pouvait ni la faire tourner sur elle-même ni la fermer ; la cour, où il pénétra immédiatement, était pleine d’éclats de bois et de plâtras de toute sorte, de débris de vitres et de miroir, de tas de chiffons et d’ordures ; au pied du grand escalier, sur le seuil d’une petite porte sans huis, assis comme un aveugle, voici le vieux concierge, hébété de peur.

— Don Sebastiano, fit Antonio, comment ça va ?

Le portier tâtonna pour lui attraper la main et, l’ayant saisie, il la porta près de ses yeux et fondit en larmes.

— Ils pissent jusque dans ma maison, fit-il entre ses sanglots, et si je me hasarde à dire un mot, pauvre de moi, ils m’aboient au visage comme des chiens de berger.

— Et mon appartement, a-t-il souffert ?

— Monsieur Ninuzzo, nous n’avons pas eu de bombes, mais les voleurs d’aujourd’hui, on dirait qu’ils ont des ailes !

— Mais pourquoi n’y avez-vous pas dormi, vous, là-haut ?

— Et les escaliers, qui me les fera monter ?

— Donnez-moi la clé !

— Il y a là-haut ma nièce qui fait un peu de ménage.

Antonio se précipita dans les escaliers, se cognant à des inconnus qui descendaient Dieu sait d’où et certains, peut-être, de son appartement.

— Eh ! lui dit quelqu’un comme pour le prévenir. Où vas-tu ? Il y a la femme de ménage.

— Fils de chien ! grommela Antonio entre ses dents et, ayant écarté l’autre d’un grand coup de coude, il grimpa plus vite encore.

De la porte de son appartement sortait un nuage de poussière, dense comme la fumée d’un feu de bois humide ; derrière ce nuage apparaissait et disparaissait, en deçà et au-delà du montant, un balai manié avec énergie.

— Un instant ! dit Antonio, arrivant tout essoufflé sur le palier.

La nièce du concierge, qui était apparue sur le seuil pour battre le balai, s’arrêta, perplexe. C’était une femme de cinquante ans, petite comme une bossue, mais droite, forte, vivace, avec une joue vermeille et l’autre tout à fait couleur lie-de-vin, à cause d’une envie qui la recouvrait entièrement.

— Je suis le maître de maison, ajouta Antonio.

— Oh, monsieur Don Alfio ! s’écria la femme, une main appuyée au manche du balai et plongeant en une révérence.

— Monsieur Alfio était mon père, il est mort ; je suis Antonio.

— Oh, c’est Monsieur Don Ninuzzo ! dit la femme, encore plus empressée. Je vais aller préparer à Monsieur la chambre qui est toute sens dessus dessous. Si Monsieur savait le mal qu’on a pour arrêter ces voleurs déchaînés ! Il en vient à chaque instant, disant qu’ils sont des gardes, qu’ils sont anglais, qu’ils sont américains, qu’ils sont le diable qui les fit.

Elle posa le balai contre un mur et courut au fond du couloir. Antonio ferma la porte d’entrée, la seule de toute la maison qui gardât ses vantaux, et suivit la femme ; mais arrivé dans le bureau de son père, il s’arrêta, oppressé par une fatigue dont il n’avait pas eu conscience jusque-là. Il se laissa tomber sur le divan qui ne tinta plus comme naguère, pour la bonne raison que les étagères étaient vides et couvertes de poussière. Antonio appuya sa tête à un accoudoir de bois et, tournant très lentement les yeux autour de lui, il regarda les portraits qui étaient devenus plus tristes, les rideaux sales et tombants, les portes privées de leurs vantaux, le balcon aux vitres brisées, dans l’encadrement duquel se détachait le toit d’une maison voisine, défoncé et hérissé de poutres. De la rue montaient continûment des relents de puanteur, de la poussière et, volant comme des oiseaux, des feuilles de papier à demi carbonisées. Quelle tristesse ! quelle tristesse !… Soudain, du fond du couloir arriva une voix essoufflée :

— Antonio ! Ohé Antonio ! Où es-tu, Antonio ?

On entendit un bruit de pas, d’abord incertain et lent, puis rapide et sûr, et du couloir entra un homme que les années, après l’avoir respecté, l’effleurant à peine et le caressant, semblaient avoir attendu la nuit dans le noir pour le rosser avec une rage et un ressentiment soudains, laissant sur tout son corps les marques d’un bâton où chaque jour passé faisait l’office d’un clou.

— Edoardo ! s’exclama Antonio épouvanté, et il ouvrit les bras, sans cependant se lever du divan. Edoardo !

Le cousin lui tendit une main qu’Antonio sentit rude et gercée, puis il tira un escabeau sous lui et s’y laissa tomber.

— Edoardo ?

— Oui, oui, répondit l’autre, se pinçant de la main droite la paume gauche. Oui, Edoardo ! Il promena autour de lui un regard las, avec une contraction amère de tout le visage. Oui, Edoardo, lui-même… Edoardo ! Il laissa passer un peu de temps sur ce nom articulé tristement par ses propres lèvres, puis il dit :

— Tu sais d’où je viens ?

— Non… ou plutôt oui…

— Je sors de prison.

— On m’avait dit que tu avais été envoyé dans un camp de concentration.

— J’ai été d’abord en prison, puis dans un camp de concentration, puis de nouveau en prison… Je ne renie point, pour autant, une seule de mes paroles ; je conserve toujours la même opinion qu’autrefois ! Tout de même, bon Dieu, il est curieux que quelqu’un ait attendu tant d’années la liberté… et tu sais comme je l’ai attendue !… et quand cette liberté arrive, la première chose qu’elle fait, c’est de l’enfermer dans une cellule avec une porte de fer, puis dans une enceinte entourée de fil de fer barbelé, puis de nouveau dans une cellule avec une porte de fer. C’est curieux, très curieux !

La nièce du concierge passa la tête entre les rideaux et demanda à Antonio si elle devait lui préparer son lit.

— Oui, répondit Antonio, je veux me reposer un quart d’heure…

La femme sourit, heureuse de pouvoir se rendre encore utile, et elle disparut.

— Plus je connais les cellules, les fils de fer barbelés et les sentinelles armées de la mitraillette, et plus je hais la tyrannie ! continua Edoardo. Ma sentinelle n’était pas méchante, c’était un brave employé de banque qui baragouinait un peu d’italien. Une nuit, moi de ce côté des fils de fer barbelés lui de l’autre, nous avons parlé de Shakespeare et de Keats, nous avons regardé les étoiles qui nous pendaient sur la tête, et nous nous sommes demandé si le monde ne s’était pas enlaidi pour toujours. Cette conversation nocturne entre le prisonnier et son geôlier, ces confidences réciproques, ces regards qui se confondent sur la même étoile me semblaient de bon augure ; mais la mitraillette, chaque fois que passait une voiture avec ses phares allumés, jetait une lueur qui me serrait la poitrine : elle contenait quelques balles à mon adresse, au cas où j’aurais tenté de fuir… Et puis, et puis… que te dirai-je, Antonio ? La raison qui ne perd jamais le contrôle de ses pensées est une chose, le cœur qui s’assombrit de son côté en est une autre… Un homme, s’écria-t-il avec des yeux qui rougissaient dans l’effort qu’il faisait pour ne pas pleurer, un homme ne doit jamais être enfermé par un autre homme dans une enceinte barbelée ou derrière une porte de fer ! C’est un miracle qu’il n’en sorte pas à tel point privé d’orgueil humain qu’il ne sache plus se tenir sur ses deux pieds ; en tout cas, il lui reste dans le sang un instinct de pauvre bête qui se défie des hommes, et une envie de fuir chaque fois qu’il les sent s’approcher. Le soir, quand revient l’heure où je fus arrêté, je vais me cacher au grenier… Chaque camion militaire qui s’arrête m’arrête le cœur dans la poitrine. Il me semble que toute la Huitième Armée anglaise me cherche et a débarqué en Europe à seule fin de m’arrêter. Non, Antonio, il ne faut jamais arrêter un homme, jamais ! J’ai haï la tyrannie, mais combien l’aurais-je haïe davantage si j’avais connu ces choses !… Et il est curieux que ces choses, ce soit la liberté qui me les ait apprises…

Antonio, légèrement bercé par le ton plaintif de ces paroles, s’assoupit, mais il fut aussitôt réveillé par la nièce du concierge, qui se montra de nouveau entre les rideaux pour lui demander s’il pouvait venir avec elle, car elle avait à lui parler en particulier.

Antonio lui fit, de la main, le geste d’attendre un peu. La femme disparut en souriant.

— Et puis, continua Edoardo, crois-tu vraiment que la tyrannie puisse être tuée par ces coups de canon ? « Tu détestes les riches et tu aimes la liberté d’opinion ! » m’a dit un de mes camarades de prison, « tu seras malheureux ! La haine des riches te conduira chez les communistes qui te jetteront en prison parce que tu aimes la liberté d’opinion ! » Mais que faut-il faire ? Ces autres soldats qui descendent de l’Orient, est-ce qu’ils ressentent vraiment la répugnance que j’éprouve, moi, pour la censure, la déportation et la prison ? Est-ce qu’ils n’auront pas fini par confondre ces horreurs avec des faits naturels ? Antonio, nous avons le devoir de penser à ces choses et de prendre une résolution qui nous permette…

— Excuse-moi, dit Antonio. Je m’en vais un instant et je reviens.

Il se leva du divan avec une agréable pesanteur aux jambes, sortit du bureau et, parcourant le couloir, entra dans sa chambre.

La femme, courbée sur les draps, finissait de border le lit ; entendant le bruit d’un pas, elle tourna la tête et, sans changer de posture, elle envoya à Antonio, de bas en haut, un regard souriant.

— Que vouliez-vous ? Comment vous appelez-vous ?

— Rosa, dit la femme avec un sourire plus aigu.

— Que vouliez-vous, Rosa ?

La femme se redressa et se retourna, faisant aussitôt un petit pas en arrière et coulant un regard soupçonneux vers la main d’Antonio qu’il avait portée à son visage, comme si cette main devait avancer sur elle.

— Rien, je voulais seulement demander à Monsieur…

La femme hésita, souriant avec embarras, tandis que la couleur rouge d’une de ses joues et la couleur vineuse de l’autre s’avivaient au maximum.

— Allons, dites ! Que vouliez-vous me demander ?

La femme hésita encore.

— Rien, je voulais seulement demander ceci : Monsieur a-t-il besoin d’autre chose ?

Un ronflement assourdissant emplit la tête d’Antonio ; une chaleur monta à ses pupilles qui virent tout trouble ; en même temps, comme expulsée par sa propre violence, rompant la dure écorce qui la retenait prisonnière, une onde de désir explosa de l’intérieur de ses nerfs, se répandit sur toute sa peau, battit, avec la vigueur d’un cœur en tumulte, en un point éloigné, et pendant tant d’années abandonné, de son corps.

Vacillant un peu, il s’approcha de la femme et, l’ayant prise par les aisselles, il la souleva de terre, et l’étreignit contre lui.

— Que faites-vous ? s’écria Rosa, dégageant une odeur et une chaleur de chair agitée. Mais que faites-vous ? J’ai cinquante ans.

— Peu importe ! fit-il, tais-toi !

Et, la tenant toujours soulevée par les aisselles et la serrant contre lui, il la porta pas à pas près du lit.

— Mais que voulez-vous faire ? Dites-le-moi ! répétait la femme. Dites-moi ce que vous voulez faire ?

— Silence ! Silence ! Tais-toi !

— Mais non ! Je ne me tairai pas ! Dites-moi ce que vous voulez faire.

— Silence ! répétait-il. Silence !

— Oh, Sainte Mère de Dieu !

— Silence !

— Sainte Vierge, Sainte Vierge, vous me faites tom…

Elle avait été renversée sur le lit qui craqua en oscillant. Antonio, craignant toujours d’être abandonné par cette chaleur qui le possédait, et sentant au contraire son visage devenir rouge à éclater et battre son sang dans toutes les artères de son corps, se jeta sur la femme et, avec la fureur du chien qui arrache avec ses pattes le papier dans lequel est enveloppé un morceau de viande, il la déshabilla, puis la serra et la mordit ; il la secoua de droite et de gauche, la tourna et la retourna, sifflant toujours entre ses dents serrées, toujours la mordant et la serrant, jusqu’à ce qu’il éprouvât une sensation très voluptueuse et double, comme quelqu’un qui exhale une haine longtemps réprimée et reçoit en même temps une offense qui, rachetant le mal fait, le soulage d’un remords intolérable. Alors il contracta la poitrine, les entrailles, la gorge, et lança un hurlement…

Quelqu’un se précipita pour le retenir, et il se réveilla entre les mains d’Edoardo qui le clouaient au divan.

— Qu’est-ce qu’il t’arrive ? disait Edoardo. Tu as crié comme si on t’égorgeait, et tu te lacérais la poitrine ! Qu’est-ce que tu as ?

Il se tordit encore et se cambra, battant des mains contre les étagères et les accoudoirs, puis il retomba sur le dos en exhalant un soupir profond.

— J’ai donc rêvé ? murmura-t-il, les yeux clos.

— Tu as certainement rêvé, répondit Edoardo avec mauvaise humeur. Je parlais, et au lieu de m’écouter, voici que tu t’endors !

— J’ai fait un beau rêve ! dit Antonio, un sourire errant sur ses lèvres pâles. Quel beau rêve j’ai fait !

Il se redressa et s’assit sur le divan, se frottant les yeux.

— Edoardo, ajouta-t-il, la voix tremblante. J’ai rêvé que… Tu me comprends ?

— Je ne te comprends pas… Qu’est-ce que tu as rêvé ?

— J’ai rêvé que je faisais… que je faisais vraiment… J’ai éprouvé un bonheur à en mourir ! Et peut-être que ça n’a pas été un songe, ou que seule la femme a été un songe. Mais moi… pour ce qui est de moi… je n’ai pas rêvé.

Edoardo bondit de son siège.

— C’est bien le moment de faire des rêves de collégien ! grommela-t-il avec aigreur.

— Pourquoi le prends-tu si à cœur ? fit Antonio. On dirait que je t’ai offensé.

— Tu ne m’as pas offensé, mais, tout de même, il y a des moments où on ne supporte pas…

— Tu m’étonnes, dit Antonio. Tu as toujours été intelligent et bon, et tu m’as toujours compris.

— Mais, mon cher, repartit le cousin, toi aussi tu dois me comprendre.

— Tu l’as mal pris, Edoardo ! Ce n’est pas digne de ton intelligence.

— Je ne l’ai pas du tout mal pris. Mais à t’entendre, poursuivit-il d’une voix dure, nous ne devrions jamais nous occuper que de cette affaire-là. N’y a-t-il rien d’autre au monde ?… Plût à Dieu qu’il n’y eût rien d’autre, cher Antonio ! Dans le camp de concentration, j’ai pensé à tant de choses, et j’ai pensé aussi à toi.

— Qu’as-tu pensé de moi ? Voyons…

— Que tu aurais pu prendre l’incident qui t’est arrivé avec plus de calme !

— Tu appelles ça un incident ?

— Oui, un incident, et de peu d’importance. Dans tout autre pays, ç’aurait été un incident sans importance. Mais pour nous, non ! Pour nous, c’est une tragédie ! Parce que nous, nous pensons toujours à une chose, à une seule chose, et c’est celle-là ! Et pendant ce temps, un tyran nous entraîne dans la guerre avec un coup de pied au derrière, et les autres peuples nous repoussent d’un autre coup de pied, et ils entrent dans nos maisons ! Les femmes, la femme !… Quatre fois, cinq fois, six fois… Voilà l’objet de nos inquiétudes !… Mais sais-tu qu’il n’y a aucun déshonneur à vivre toute une vie dans la chasteté ? Tu es beau, aimable, grand, fort, tu apprends facilement n’importe quel art ou quelle science, tu es en état de tout comprendre !… Pense donc à tout ce que tu aurais pu faire, si tu ne t’étais pas enfermé, jour et nuit, dans une pensée où tu te consumes la vie !…

— Mon cher Edoardo, je ne désire qu’une chose : que le songe que je viens de faire n’eût pas été un songe ! ..."

Le roman connut un grand succès dès sa parution en 1941, malgré le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Il fut salué pour son humour noir et sa critique sociale particulièrement subtile. Considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature italienne du XXᵉ siècle, il a inspiré des adaptations théâtrales et cinématographiques , dont le film "Il Bell'Antonio" en 1960, bien que basé sur un autre roman de Brancati...

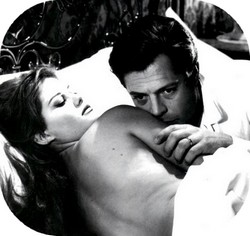

Le film "Il Bell'Antonio" (1960) de Mauro Bolognini, adapté du roman de Vitaliano Brancati, a connu un succès critique notable et un accueil public mitigé en Italie, mais il est devenu un classique du cinéma italien pour ses thèmes audacieux et sa portée sociale.

- Une réception critique positive en Italie : Le film a été salué pour sa direction subtile, le scénario intelligent (signé Pier Paolo Pasolini) et les performances d'acteurs (Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Pierre Brasseur).

- mais son sujet - l'impuissance masculine comme métaphore de l'échec des valeurs patriarcales et de l'hypocrisie bourgeoise en Sicile - a provoqué des discussions dans une Italie encore conservatrice. Il a ainsi trouvé un écho culturel au-delà du box-office.

- sans être un blockbuster, il a attiré un public significatif grâce à son casting prestigieux et son sujet provocant. Il a totalisé environ 1,3 million d'entrées en Italie, un score honorable pour l'époque. Sa critique acerbe des traditions rétrogrades a inspiré des cinéastes engagés comme Francesco Rosi ou Ettore Scola.