- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci - Lukacs

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Hesse

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Cassirer

- Harlem - Langston Hughes

- Lovecraft

- Zamiatine

- Svevo - Pirandello

- TS Eliot

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Cela

- Horkheimer - Adorno

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Mead - Benedict - Linton

- Wright

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Algren - Irish

- Montherlant

- Fallada

- Malaparte

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

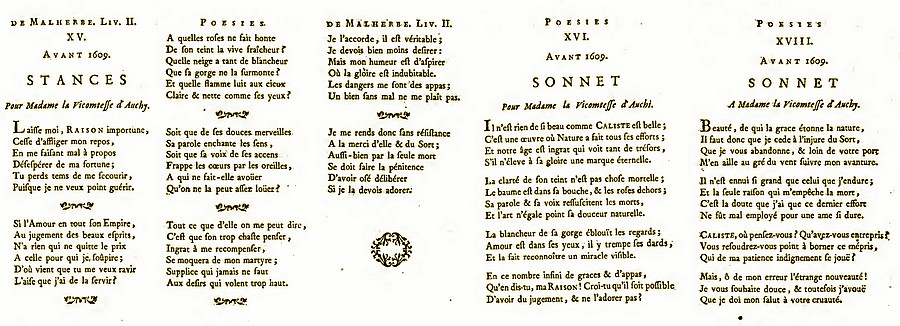

Malherbe (1555-1628) - Mathurin Régnier (1573-1613) - Honoré de Racan (1589-1670) - François Maynard (1582-1646) - Jean Ogier de Gombauld (1576-1666) - ...

Last update 10/10/2021

"D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir" (Boileau). Parler pour le plus grand nombre et pour imposer une autorité, c'est bien à l'ombre du pouvoir et de l'unité que se structure le langage, en France, 1559-1594, trente-cinq séparent la mort de Henri II de l'entrée de Henri IV à Paris, un mouvement s'amorce dont nous parlons encore, sans toujours le savoir. Ronsard en 1550, Malherbe en 1610, Victor Hugo en 1830 sont les premiers marqueurs de la poésie française jusqu'au début du XIXe siècle.

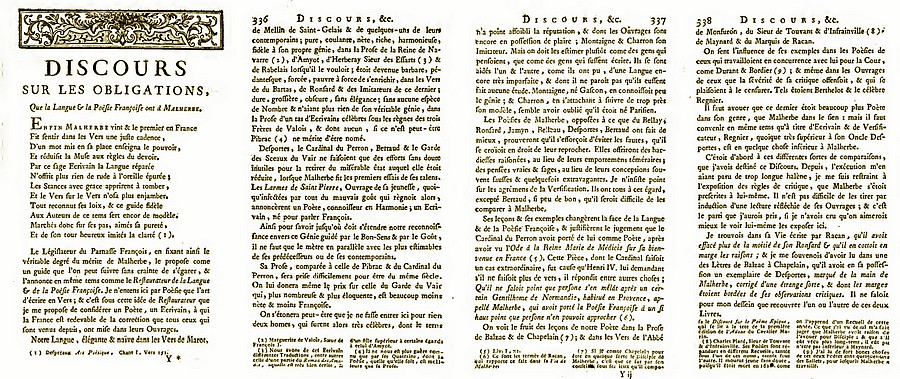

En l'année 1600, date de l'arrivée de Malherbe à Paris, deux poètes dominaient, Philippe Desportes (1546-1606), qui mettait la dernière main à ses Poésies chrestiennes, où il chantait la miséricorde infinie de Dieu (Fais rentrer dans le parc ta brebis égarée, Donne de l'eau vivante à ma bouche altérée. Chasse l'ombre de mort qui vole autour de moi), et de dix ans plus jeune, Jacques Davy du Perron (1556-1618), évêque d'Evreux dès 1591, à l'âge de trente-cinq ans, archevêque de Sens, grand aumônier du roi avant de recevoir l'office de cardinal en 1604, et qui joua un rôle déterminant dans la conversion d' Henri de Navarre au catholicisme. François de Malherbe mit trente ans pour parvenir de Caen au Louvre, en passant longuement par la Provence.

"Enfin Malherbe vint, et, le premier en France, Fit sentir dans les vers une juste cadence, D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir, Et réduisit la muse aux règles du devoir" (Boileau, Art poétique, 1674). Il faut reconnaître que Ronsard et du Bellay dans leur effort constant pour élever leur langage poétique à la hauteur de la grecque et de la latine, enrichissaient sans mesure leur vocabulaire en y adjoignant tant les mots grecs et latins francisés que les vocables repris aux vieux siècles ou empruntés au patois des diverses provinces, courant le risque de concevoir des oeuvres au final inintelligibles pour le plus grand nombre. Le désir de Malherbe d'être compris de tout le monde et « de ne pas apprêter de viandes seulement pour les cuisiniers » lui fait proscrire la mythologie luxuriante de Ronsard, que seuls les « pédants » de collège pouvaient comprendre. Il veut qu'on s'en tienne aux légendes bien connues de tout « honnête homme », que toute personne de culture moyenne peut aisément se remémorer. Son goût du naturel lui fait détester les mièvreries prises de l'italien, « où elles ne valent pas plus qu'en français ». Dans l'ensemble touffu de la déjà vieille littérature française, Malherbe sait discerner ce qui semblait à conserver ou à rejeter d'une langue trop flottante, délaisser l'approximatif pour s'approprier le juste, le simple et le vrai...

La Langue française moderne s'élabore donc dans cette première moitié du XVIIe siècle, entre la Pléiade et le classicisme, dans un contexte de maturation intellectuelle où pour plaire il faut faire "vrai" et où le poète devient un courtisan : il faut d'abord penser ce qu'on écrit, c'est un tournant dans l'évolution de notre humanité. Descartes rejoindra à sa manière Malherbe...

La Langue française moderne s'élabore dans une période qui débute avec la mort d'Henri IV et la régence de Marie de Médicis. S'annoncent le règne de Louis XIII et la domination de Richelieu, la régence d'Anne d'Autriche et le pouvoir de Mazarin, combattu par la Fronde parlementaire puis par la Fronde des princes, mais nous sommes alors déjà à la moitié du siècle.

En ce début du XVIIe, s'expriment donc des écrivains semblant étrangers à l'élaboration du classicisme, mais puisqu'il faut définir des styles, on en est venu à les qualifier de "baroques", style multiforme jusque-là appliqué à l'architecture et aux arts plastiques. Avant le classicisme, le contraste est saisissant entre une pensée "subtile" et des images parfois trop recherchées. La vogue du baroque s'étend en France du dernier quart du XVIe siècle jusqu'à la fin du règne de Louis XIII, suscitée par des influences italiennes et espagnoles. C'est dans ce contexte que vont s'élaborer l'ordre et la régularité de ce que sera le classicisme, Malherbe régente la langue poétique et la versification, Guez de Balzac forge ce que l'on a appelé la prose oratoire et Vaugelas, la codification de la langue. C'est avec la création par Richelieu de l'Académie française en 1635 que l'art littéraire à la française est officiellement et historiquement consacré.

Dans un premier temps, en 1610, on assiste à l'épanouissement de quatre genres littéraires: la poésie, sous forme épique ou lyrique (Le Tasse, D'Aubigné, Malherbe, Régnier, Gongora) ; le roman pastoral sous sa forme d'itinéraire sentimental compliqué (l'Astrée, d'Honoré D'Urfé), d'aventures hasardeuses picaresques (les aventures du Picaro Guzman d'Alfarache de Mateo Aleman ou celles de Don Quichotte, de Cervantès) ; le théâtre, avec l'incroyable floraison des auteurs élisabéthains (Marlowe, Chapman, Tourneur) et l'œuvre de Shakespeare ; enfin les écrits moraux ou spirituels (Charron, saint François de Sales)...

(1616, Pourbus, Frans the Younger - Portrait of Four Members of the Paris Council - The Hermitage, St. Petersburg)

François de Malherbe (1555-1628)

"Les ouvrages communs vivent quelques années, Ce que Malherbe écrit dure éternellement", jugement d'un Malherbe sur lui-même, d'un Malherbe qui ouvre la littérature française de ce XVIIe siècle d'une manière paradoxale, l'homme, froid, rude, au don verbal indéniable ne croit ni à l'inspiration ni au lyrisme personnel, et décide, contre La Pléiade, d'épurer la langue, donc de l'appauvrir, et de soumettre l'expression à la pensée. "Un bon poète n'est pas plus utile à l'Etat qu'un bon joueur de quilles", écrira-t-il, "toute la gloire que nous pouvons espérer est qu'on dira que nous avons été deux excellents arrangeurs de syllabes", surenchérira Racan. Traditionnellement on note une évolution de Malherbe, du baroque et de sa "magnificence" à la "sobriété" du classique, des "Larmes de saint Pierre" (1587) à la "Paraphrase du Psaume CXLV" (1627).

François de Malherbe naquit à Caen en 1558; il était l'aîné d'une famille nombreuse de modeste noblesse de robe, d'inclination protestante. Après des études menées notamment à Bâle et à Heidelberg, en 1576, n`ayant de penchant ni pour la magistrature ni pour le protestantisme, il quitte sa famille, tente de se faire une position dans le monde en se cherchant un protecteur. Ce qui domine chez lui, dès la jeunesse, c'est une certaine humeur batailleuse, avec des fumées de gloire. On le verra bien quand il prendra la plume. Ses débuts furent extrêmement difficiles. Attaché tout d'abord à la personne d'Henri d'Angoulême, bâtard d'Henri II, qui gouvernait la Provence, Malherbe, en tant que secrétaire, le suivit dans son gouvernement. A la petite cour d`Aix, le jeune poète, qui avait déjà composé en 1575 les "Larmes sur la mort de Geneviève Rouxel" qu'il ne publia jamais, se livra aux exercices poétiques qu'il affectionnait. De cette époque datent "les Ombres de Damon" et quelques poèmes amoureux.

Aux ombres de Damon

L'Orne comme autrefois nous reverrait encore,

Ravis de ces pensers que le vulgaire ignore,

Egarer à l'écart nos pas et nos discours,

Et, couchés sur les fleurs comme étoiles semées,

Rendre en si doux ébat les heures consumées,

Que les soleils nous seraient courts.

Mais, ô loi rigoureuse à la race des hommes !

C'est un point arrêté que tout ce que nous sommes,

Issus de pères rois et de pères bergers,

La Parque également sous la tombe nous serre ;

Et les mieux établis au repos de la terre

N'y sont qu'hôtes et passagers.

Tout ce que la grandeur a de vains équipages,

D'habillements de pourpre, et de suite de pages,

Quand le terme est échu n'allonge point nos jours.

Il faut aller tout nus où le destin commande ;

Et de toutes douleurs la douleur la plus grande,

C'est qu'il faut laisser nos amours :

Amours qui, la plupart infidèles et feintes,

Font gloire de manquer à nos cendres éteintes,

Et qui, plus que l'honneur estimant les plaisirs,

Sous le masque trompeur de leurs visages blêmes,

Acte cligne du foudre ! en nos obsèques mêmes

Conçoivent de nouveaux désirs.

Elles savent assez alléguer Artémise,

Disputer du devoir et de la foi promise :

Mais tout ce beau langage est de si peu d'effet,

Qu'à peine en leur grand nombre une seule se treuve

De qui la foi survive, et qui fasse la preuve

Que ta Carinice te fait.

Depuis que tu n'es plus, la campagne déserte

A dessous deux hivers perdu sa robe verte,

Et deux fois le printemps l'a repeinte de fleurs,

Sans que d'aucun discours sa douleur se console,

Et que ni la raison ni le temps qui s'envole

Puisse faire tarir ses pleurs.

Le silence des nuits, l'horreur des cimetières,

De son contentement sont les seules matières ;

Tout ce qui plaît déplaît à son triste penser ;

Et si tous ses appas sont encore en sa face,

C'est que l'Amour y loge, et que rien qu'elle fasse

N'est capable de l'en chasser.

Malherbe épousa en 1581 Madeleine de Coriolis, fille d'un président au Parlement de Provence. déjà deux fois veuve, et dont il devait avoir quatre enfants dont aucun ne lui survécut. Il revint à Caen après l'assassinat de son protecteur et végéta bien des années. En 1587, Malherbe composait avec ses "Larmes de saint Pierre", imité certes de l'un des modèles favoris de Desportes, le contemporain italien Luigi Tansillo, mais une œuvre qui laissait entrevoir son génie à venir. Une oeuvre dédiée au roi Henri III, mais deux ans plus tard, le souverain périssait assassiné à son tour...

1587 - Les larmes de Saint Pierre

Ce n'est pas en mes vers qu'une amante abusée

Des appas enchanteurs d'un parjure Thésée,

Après l'honneur ravi de sa pudicité,

Laissée ingratement en un bord solitaire,

Fait de tous les assauts que la rage peut faire

Une fidèle preuve à l'infidélité.

Les ondes que j'épands d'une éternelle veine

Dans un courage saint ont leur sainte fontaine ;

Où l'amour de la terre et le soin de la chair

Aux fragiles pensers ayant ouvert la porte,

Une plus belle amour se rendit la plus forte,

Et le fit repentir aussitôt que pécher.

Henri, de qui les yeux et l'image sacrée

Font un visage d'or à cette âge ferrée,

Ne refuse à mes vœux un favorable appui ;

Et si pour ton autel ce n'est chose assez grande,

Pense qu'il est si grand, qu'il n'aurait point d'offrande

S'il n'en recevait point que d'égales à lui.

La foi qui fut au cœur d'où sortirent ces larmes

Est le premier essai de tes premières armes,

Pour qui tant d'ennemis à tes pieds abattus,

Pâles ombres d'enfer, poussière de la terre,

Ont connu ta fortune, et que l'art de la guerre

A moins d'enseignements que tu n'as de vertus.

De son nom de rocher, comme d'un bon augure,

Un éternel état l'Église se figure ;

Et croit, par le destin de tes justes combats,

Que ta main relevant son épaule courbée,

Un jour, qui n'est pas loin, elle verra tombée

La troupe qui l'assaut et la veut mettre bas.

Mais le coq a chanté pendant que je m'arrête

À l'ombre des lauriers qui t'embrassent la tête,

Et la source déjà commençant à s'ouvrir,

A lâché les ruisseaux qui font bruire leur trace,

Entre tant de malheurs estimant une grâce,

Qu'un Monarque si grand les regarde courir.

Ce miracle d'amour, ce courage invincible,

Qui n'espérait jamais une chose possible

Que rien finît sa foi que le même trépas,

De vaillant fait couard, de fidèle fait traître,

Aux portes de la peur abandonne son maître,

Et jure impudemment qu'il ne le connaît pas.

À peine la parole avait quitté sa bouche,

Qu'un regret aussi prompt en son âme le touche ;

Et mesurant sa faute à la peine d'autrui,

Voulant faire beaucoup, il ne peut davantage

Que soupirer tout bas, et se mettre au visage

Sur le feu de sa honte une cendre d'ennui.

Les arcs qui de plus près sa poitrine joignirent,

Les traits qui plus avant dans le sein l'atteignirent,

Ce fut quand du Sauveur il se vit regardé ;

Les yeux furent les arcs, les œillades les flèches

Qui percèrent son âme, et remplirent de brèches

Le rempart qu'il avait si lâchement gardé.

Cet assaut, comparable à l'éclat d'une foudre,

Pousse et jette d'un coup ses défenses en poudre ;

Ne laissant rien chez lui que le même penser

D'un homme qui, tout nu de glaive et de courage,

Voit de ses ennemis la menace et la rage,

Qui le fer en la main le viennent offenser.

Ces beaux yeux souverains qui traversent la terre

Mieux que les yeux mortels ne traversent le verre,

Et qui n'ont rien de clos à leur juste courroux,

Entrent victorieux en son âme étonnée,

Comme dans une place au pillage donnée,

Et lui font recevoir plus de morts que de coups.

....

"Beau ciel par qui mes jours sont troubles"

Stances pour M. le duc de Montpensier qui demandait en mariage Madame Catherine,

la princesse de Navarre, sœur d'Henri IV. 1591 ou 1592....

Beau ciel, par qui mes jours sont troubles ou sont calmes,

Seule terre où je prends mes cyprès et mes palmes,

Catherine, dont l'œil ne luit que pour les dieux

Punissez vos beautés plutôt que mon courage,

Si, trop haut s'élevant, il adore un visage

Adorable par force à quiconque a des yeux.

Je ne suis pas ensemble aveugle et téméraire,

Je connais bien l'erreur que l'amour m'a fait faire,

Cela seul ici-bas surpassait mon effort ;

Mais mon âme qu'à vous ne peut être asservie,

Les Destins n'ayant point établi pour ma vie

Hors de cet océan de naufrage et de port.

Beauté par qui les dieux, las de notre dommage,

Ont voulu réparer les défauts de notre âge,

Je mourrai dans vos feux, éteignez-les ou non,

Comme le fils d'Alcmène, en me brûlant moi-même ;

Il suffit qu'en mourant dans cette flamme extrême

Une gloire éternelle accompagne mon nom.

On ne doit point, sans sceptre, aspirer où j'aspire ;

C'est pourquoi, sans quitter les lois de votre empire,

Je veux de mon esprit tout espoir rejeter.

Qui cesse d'espérer, il cesse aussi de craindre ;

Et, sans atteindre au but où l'on ne peut atteindre,

Ce m'est assez d'honneur que j'y voulais monter.

Je maudis le bonheur où le ciel m'a fait naître,

Qui m'a fait désirer ce qu'il m'a fait connaître :

Il faut ou vous aimer, ou ne vous faut point voir.

L'astre qui luit aux grands, en vain à ma naissance

Épandit dessus moi tant d'heur et de puissance,

Si pour ce que je veux j'ai trop peu de pouvoir.

Mais il le faut vouloir, et vaut mieux se résoudre,

En aspirant au ciel, être frappé de foudre,

Qu'aux desseins de la terre assuré se ranger.

J'ai moins de repentir, plus je pense à ma faute,

Et la beauté des fruits d'une palme si haute

Me fait par le plaisir oublier le danger.

Malherbe compose ensuite une Consolation à Cléophon, qui modifiée deviendra Consolation à M. du Perrier (1598-99). De retour à Aix en 1595, il y publie ses premiers poèmes «nationaux », deux Ode sur la prise de Marseille par les troupes royales

(".. Cinq ans Marseille volée A son juste possesseur, Avoit langui désolée Aux mains de cet oppresseur. Enfin le temps l'a remise En sa première franchise ; Et les maux qu'elle enduroit Ont eu ce bien pour échange, Qu'elle a vu parmi la fange Fouler ce qu'elle adorait...").

Au Roi Henri Le Grand, Sur la réduction de Marseille à l'obéissance de ce roi, sous les ordres du duc de Guise, gouverneur de Provence. 1596....

Enfin, après tant d'années,

Voici l'heureuse saison,

Où nos misères bornées

Vont avoir leur guérison.

Les dieux, longs à se résoudre,

Ont fait un coup de leur foudre,

Qui montre aux ambitieux

Que les fureurs de la terre

Ne sont que paille et que verre

À la colère des cieux.

Peuples, à qui la tempête

A fait faire tant de vœux,

Quelles fleurs à cette fête

Couronneront vos cheveux ?

Quelle victime assez grande

Donnerez-vous pour offrande ?

Et quel Indique séjour

Une perle fera naître

D'assez de lustre pour être

La marque d'un si beau jour ?

Cet effroyable colosse,

Cazaux, l'appui des mutins,

A mis le pied dans la fosse

Que lui cavaient les destins.

Il est bas, le parricide :

Un Alcide, fils d'Alcide,

À qui la France a prêté

Son invincible génie,

A coupé sa tyrannie

D'un glaive de liberté.

Les aventures du monde

Vont d'un ordre mutuel,

Comme on voit au bord de l'onde

Un reflux perpétuel.

L'aise et l'ennui de la vie

Ont leur course entresuivie

Aussi naturellement

Que le chaud et la froidure ;

Et rien, afin que tout dure,

Ne dure éternellement.

Cinq ans Marseille, volée

À son juste possesseur,

Avait langui désolée

Aux mains de cet oppresseur.

Enfin le temps l'a remise

En sa première franchise ;

Et les maux qu'elle endurait

Ont eu ce bien pour échange,

Qu'elle a vu parmi la fange

Fouler ce qu'elle adorait.

Déjà tout le peuple more

À ce miracle entendu ;

À l'un et l'autre Bosphore

Le bruit en est répandu ;

Toutes les plaines le savent,

Que l'Inde et l'Euphrate lavent ;

Et déjà, pâle d'effroi,

Memphis se pense captive,

Voyant si près de sa rive

Un neveu de Godefroi. .....

En 1598, nouveau retour à Caen où Malherbe se lie étroitement avec Antoine de Montchrestien (1575-1621), poète bien connu pour ses duels successifs et auteur d'un Traité d'Economie politique au début des années 1620. En 1599, à la suite de la mort de sa fille enlevée par la peste, Malherbe regagne Aix et y restera de nouveau six ans. Il entre en relation avec Guillaume du Vair (1556-1621), président du Parlement de Provence et traducteur d'Epictète, et entreprend la traduction des Epîtres à Lucilius de Sénèque. C'est à cette époque que le nom de Malherbe commence à être connu via ses recueils collectifs publiés à Rouen (1597) et à Paris (1598, 1599, 1603).

La "Consolation à Monsieur Du Périer" (1599) avocat au Parlement d'Aix, révèle toute la pudeur extrême des sentiments, toute la profondeur de l'acceptation de la condition humaine qui semblent traverser tout le XVIIe siècle...

"Ta douleur, Du Périer, sera donc éternelle,

Et les tristes discours

Que te met en l'esprit l'amitié paternelle

L'augmenteront toujours?

Le malheur de ta fille au tombeau descendue

Par un commun trépas,

Est-ce quelque dédale où ta raison perdue

Ne se retrouve pas?

Je sais de quels appas son enfance était pleine

Et n'ai pas entrepris,

Injurieux ami, de soulager ta peine

Avecque son mépris.

Mais elle était du monde où les plus belles choses

Ont le pire destin,

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses,

L'espace d'un matin.

Puis, quand ainsi serait que, selon ta prière,

Elle aurait obtenu

D'avoir en cheveux blancs terminé sa carrière,

Qu'en fût-il advenu?

Penses-tu que, plus vieille, en la maison céleste

Elle eût eu plus d'accueil?

Ou qu'elle eût moins senti la poussière funeste

Et les vers du cercueil? Non, non, mon Du Périer, aussitôt que la Parque

Ote l'âme du corps,

L'âge s'évanouit au deçà de la barque

Et ne suit point les morts.

Tithon n'a plus les ans qui le firent cigale,

Et Pluton, aujourd'hui,

Sans égard du passé, les mérites égale

D'Archémore et de lui.

Ne te lasse donc plus d'inutiles complaintes ;

Mais, sage à l'avenir,

Aime une ombre comme ombre, et des cendres éteintes

Eteins le souvenir.

C'est bien, je le confesse, une juste coutume,

Que le cœur affligé,

Par le canal des yeux vidant son amertume,

Cherche d'être allégé.

Même, quand il advient que la tombe sépare

Ce que nature a joint,

Celui qui ne s'émeut a l'âme d'un barbare

Ou n'en a du tout point.

Mais d'être inconsolable, et dedans sa mémoire

Enfermer un ennui,

N'est-ce pas se haïr pour acquérir la gloire

De bien aimer autrui ?...

La Mort a des rigueurs à nulle autre pareilles ;

On a beau la prier,

La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles

Et nous laisse crier.

Le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre

Est sujet à ses lois,

Et la garde qui veille aux barrières du Louvre

N'en défend point nos rois."

C'est en 1600 que Malherbe, présenté par François du Périer, offre à la jeune reine Marie de Médicis, de passage à Aix,

une "Ode sur sa bíenvenue en France" ...

Peuples, qu'on mette sur la tête

Tout ce que la terre a de fleurs ;

Peuples, que cette belle fête

À jamais tarisse nos pleurs :

Qu'aux deux bouts du monde se voit

Luire le feu de notre joie ;

Et soient dans les coupes noyés

Les soucis de tous ces orages

Que pour nos rebelles courages

Les Dieux nous avaient envoyés.

À ce coup iront en fumée

Les vœux que faisaient nos mutins

En leur âme encore affamée

De massacres et de butins.

Nos doutes seront éclaircis ;

Et mentiront les prophéties

De tous ces visages pâlis

Dont le vain étude s'applique

À chercher l'an climactérique

De l'éternelle fleur de lis.

Aujourd'hui nous est amenée

Cette princesse que la foi

D'amour ensemble et d'hyménée

Destine au lit de notre roi.

La voici, la belle Marie,

Belle merveille d'Hétrurie,

Qui fait confesser au Soleil,

Quoi que l'âge passé raconte,

Que du ciel, depuis qu'il y monte,

Ne vint jamais rien de pareil.

Telle n'est point la Cythérée,

Quand, d'un nouveau feu s'allumant,

Elle sort pompeuse et parée

Pour la conquête d'un amant :

Telle ne luit en sa carrière

Des mois l'inégale courrière :

Et telle dessus l'horizon

L'Aurore au matin ne s'étale,

Quand les yeux mêmes de Céphale

En feraient la comparaison.

L'antique sceptre de sa race,

Où l'heure aux mérites est joint,

Lui met le respect en la face ;

Mais il ne l'enorgueillit point.

Nulle vanité ne la touche ;

Les grâces parlent par sa bouche ;

Et son front, témoin assuré

Qu'au vice elle est inaccessible,

Ne peut que d'un cœur insensible

Etre vu sans être adoré.

Quantesfois, lorsque sur les ondes

Ce nouveau miracle flottait,

Neptune en ses caves profondes

Plaignit-il le feu qu'il sentait !

Et quantesfois en sa pensée

De vives atteintes blessée,

Sans l'honneur de la royauté

Qui lui fit celer son martyre,

Eût-il voulu de son empire

Faire échange à cette beauté !

....

1605 - Mais Malherbe doit encore attendre et c'est enfin en 1605, par l'intermédiaire du cardinal Du Perron, qu'il est présenté au roi Henri IV qui le chargea de composer des vers sur son voyage en Limousin. Limoges était alors le centre des intrigues et des complots contre son autorité nouvelle. Malherbe semble avoir compris la gravité des circonstances...

Prière pour le Roy Henri le Grand allant en Limousin (stance)

"Un malheur inconnu glisse parmi les hommes, Qui les rend ennemis du repos où nous sommes" - Ce poème prend appui sur des idées simples et fortes : il proclame le courage, la vertu, la prudence et la grandeur du roi, la confiance en Dieu qui l'inspire, son espoir en des années pacifiques et fécondes. La composition en est logique et nette; après une prière à Dieu pour le roi dont tout dépend, puis un rappel des luttes qu'il a apaisées, Malherbe se laisse aller à de magnifiques rêves d'avenir. La forme est belle par la plénitude de la phrase et du vers dont le rythme soutenu donne véritablement l'impression d'un monde embelli et heureux.

Ô Dieu, dont les bontés, de nos larmes touchées,

Ont aux vaines fureurs les armes arrachées,

Et rangé l'insolence aux pieds de la raison ;

Puisqu'à rien d'imparfait ta louange n'aspire,

Achève ton ouvrage au bien de cet empire,

Et nous rends l'embonpoint comme la guérison !

Nous sommes sous un roi si vaillant et si sage,

Et qui si dignement a fait l'apprentissage

De toutes les vertus propres à commander,

Qu'il semble que cet heur nous impose silence,

Et qu'assurés par lui de toute violence

Nous n'avons plus sujet de te rien demander.

Certes quiconque a vu pleuvoir dessus nos têtes

Les funestes éclats des plus grandes tempêtes

Qu'excitèrent jamais deux contraires partis,

Et n'en voit aujourd'hui nulle marque paraître,

En ce miracle seul il peut assez connaître

Quelle force a la main qui nous a garantis.

Mais quoi ! de quelque soin qu'incessamment il veille,

Quelque gloire qu'il ait à nulle autre pareille,

Et quelque excès d'amour qu'il porte à notre bien,

Comme échapperons-nous en des nuits si profondes,

Parmi tant de rochers qui lui cachent les ondes,

Si ton entendement ne gouverne le sien ?

Un malheur inconnu glisse parmi les hommes,

Qui les rend ennemis du repos où nous sommes :

La plupart de leurs vœux tendent au changement ;

Et, comme s'ils vivaient des misères publiques,

Pour les renouveler ils font tant de pratiques,

Que qui n'a point de peur n'a point de jugement.

En ce fâcheux état ce qui nous réconforte,

C'est que la bonne cause est toujours la plus forte,

Et qu'un bras si puissant t'ayant pour son appui,

Quand la rébellion, plus qu'une hydre féconde,

Aurait pour le combattre assemblé tout le monde,

Tout le monde assemblé s'enfuirait devant lui.

Conforme donc, Seigneur, ta grâce à nos pensées :

Ôte-nous ces objets qui des choses passées

Ramènent à nos yeux le triste souvenir ;

Et comme sa valeur, maîtresse de l'orage,

À nous donner la paix a montré son courage,

Fais luire sa prudence à nous l'entretenir.

Il n'a point son espoir au nombre des armées,

Étant bien assuré que ces vaines fumées

N'ajoutent que de l'ombre à nos obscurités.

L'aide qu'il veut avoir, c'est que tu le conseilles ;

Si tu le fais, Seigneur, il fera des merveilles,

Et vaincra nos souhaits par nos prospérités.

Les fuites des méchants, tant soient-elles secrètes,

Quand il les poursuivra n'auront point de cachettes ;

Aux lieux les plus profonds ils seront éclairés :

II verra sans effet leur honte se produire,

Et rendra les desseins qu'ils feront pour lui nuire

Aussitôt confondus comme délibérés.

La rigueur de ses lois, après tant de licence,

Redonnera le cœur à la faible innocence

Que dedans la misère on faisait envieillir.

À ceux qui l'oppressaient il ôtera l'audace ;

Et, sans distinction de richesse ou de race,

Tous de peur de la peine auront peur de faillir.

La terreur de son nom rendra nos villes fortes ;

On n'en gardera plus ni les murs ni les portes ;

Les veilles cesseront au sommet de nos tours ;

Le fer, mieux employé, cultivera la terre ;

Et le peuple, qui tremble aux frayeurs de la guerre,

Si ce n'est pour danser n'aura plus de tambours.

Loin des mœurs de son siècle il bannira les vices,

L'oisive nonchalance et les molles délices,

Qui nous avaient portés jusqu'aux derniers hasards ;

Les vertus reviendront de palmes couronnées,

Et ses justes faveurs aux mérites données

Feront ressusciter l'excellence des arts.

La foi de ses aïeux, ton amour et ta crainte,

Dont il porte dans l'âme une éternelle empreinte,

D'actes de piété ne pourront l'assouvir ;

II étendra ta gloire autant que sa puissance,

Et, n'ayant rien si cher que ton obéissance,

Où tu le fais régner il te fera servir.

Tu nous rendras alors nos douces destinées ;

Nous ne reverrons plus ces fâcheuses années

Qui pour les plus heureux n'ont produit que des pleurs.

Toute sorte de biens comblera nos familles,

La moisson de nos champs lassera les faucilles,

Et les fruits passeront la promesse des fleurs.

La fin de tant d'ennuis dont nous fûmes la proie

Nous ravira les sens de merveille et de joie ;

Et, d'autant que le monde est ainsi composé

Qu'une bonne fortune en craint une mauvaise,

Ton pouvoir absolu, pour conserver notre aise,

Conservera celui qui nous l'aura causé.

Quand un roi fainéant, la vergogne des princes,

Laissant à ses flatteurs le soin de ses provinces,

Entre les voluptés indignement s'endort,

Quoique l'on dissimule on en fait peu d'estime ;

Et, si la vérité se peut dire sans crime,

C'est avecque plaisir qu'on survit à sa mort.

Mais ce roi, des bons rois l'éternel exemplaire

Qui de notre salut est l'ange tutélaire,

L'infaillible refuge et l'assuré secours,

Son extrême douceur ayant dompté l'envie,

De quels jours assez longs peut-il borner sa vie,

Que notre affection ne les juge trop courts ?

Nous voyons les esprits nés à la tyrannie,

Ennuyés de couver leur cruelle manie,

Tourner tous leurs conseils à notre affliction ;

Et lisons clairement dedans leur conscience

Que, s'ils tiennent la bride à leur impatience,

Nous n'en sommes tenus qu'à sa protection.

Qu'il vive donc, Seigneur, et qu'il nous fasse vivre !

Que de toutes ces peurs nos âmes il délivre,

Et, rendant l'univers de son heur étonné,

Ajoute chaque jour quelque nouvelle marque

Au nom qu'il s'est acquis du plus rare monarque

Que ta bonté propice ait jamais couronné !

Cependant son Dauphin d'une vitesse prompte

Des ans de sa jeunesse accomplira le compte ;

Et, suivant de l'honneur les aimables appas,

De faits si renommés ourdira son histoire,

Que ceux qui dedans l'ombre éternellement noire

Ignorent le soleil ne l'ignoreront pas.

Par sa fatale main qui vengera nos pertes

L'Espagne pleurera ses provinces désertes,

Ses châteaux abattus et ses camps déconfits ;

Et si de nos discordes l'infâme vitupère

A pu la dérober aux victoires du père,

Nous la verrons captive aux triomphes du fils.

Le poète de cinquante ans venait ainsi d'achever sa laborieuse montée jusqu'à la Cour, il devint rapidement poète officiel, s'installe à Paris et s'impose au monde littéraire comme un maître avisé et sûr de lui. Il ne sera ni le poète de l'amour ni celui de la nature, mais le chantre de la stabilité politique. Malgré les ennemis que sa cinglante sévérité lui attira, il poursuivit sa tâche avec la même ardeur et la même ténacité jusqu'à sa mort en 1628.

En 1605, Malherbe arrive donc à Paris en compagnie de deux grands parlementaires, Guillaume Du Vair et Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, est présenté au roi par Vauquelin des Yveteaux, confié au grand écuyer, M. de Bellegarde, qui lui donne une charge d'écuyer du roi. Il devient gentilhomme de la chambre et, intronisé poète de cour, il entend régner seul. Le voici magnifiant avec zèle les plus petits événements de la cour, naissance, mariage, victoire militaire ou succès diplomatique, et les moindres incidents survenus dans la santé des souverains. Pour écarter tous ses rivaux, il est de toutes les fêtes et se montre dans les cabinets du roi et de la reine, dans les hôtels de la reine Marguerite, de Condé, de Guise. On cite l'ode écrite sur l'attentat commis en 1605 contre Henri IV et l'ode sur la reddition de Sedan, le sonnet au roi, sur la naissance de son second fils, les stances, enfin, sur l'assassinat de Henri le Grand par Ravaillac....

(1606) Ode sur l'attentat commis commis en la personne de Henry le grand le 19 décembre 1605...

Que direz-vous, races futures,

Si quelquefois un vrai discours

Vous récite les aventures

De nos abominables jours ?

Lirez-vous sans rougir de honte

Que notre impiété surmonte

Les faits les plus audacieux

Et les plus dignes du tonnerre

Qui firent jamais à la terre

Sentir la colère des cieux ?

Ô que nos fortunes prospères

Ont un change bien apparent !

Ô que du siècle de nos pères

Le nôtre s'est fait différent !

La France devant ces orages

Pleine de mœurs et de courages

Qu'on ne pouvait assez louer,

S'est faite aujourd'hui si tragique

Qu'elle produit ce que l'Afrique

Aurait vergogne d'avouer.

Quelles preuves incomparables

Peut donner un prince de soi

Que les rois les plus adorables

N'en quittent l'honneur à mon roi ?

Quelle terre n'est parfumée

Des odeurs de la renommée ?

Et qui peut nier qu'après Dieu

Sa gloire, qui n'a point d'exemples,

N'ait mérité que dans nos temples

On lui donne le second lieu ?

Qui ne sait point qu'à sa vaillance

Il ne se peut rien ajouter ?

Qu'on reçoit de sa bienveillance

Tout ce qu'on en doit souhaiter ?

Et que si de cette couronne

Que sa tige illustre lui donne

Les lois ne l'eussent revêtu,

Nos peuples d'un juste suffrage

Ne pouvaient sans faire naufrage

Ne l'offrir point à sa vertu ?

Toutefois, ingrats que nous sommes,

Barbares et dénaturés,

Plus qu'en ce climat où les hommes

Par les hommes sont dévorés,

Toujours nous assaillons sa tête

De quelque nouvelle tempête,

Et d'un courage forcené

Rejetant son obéissance

Lui défendons la jouissance

Du repos qu'il nous a donné.

La main de cet esprit farouche

Qui, sorti des ombres d'enfer,

D'un coup sanglant frappa sa bouche

A peine avait laissé le fer,

Et voici qu'un autre perfide

Où la même audace réside,

Comme si détruire l'État

Tenait lieu de juste conquête,

De pareilles armes s'apprête

A faire un pareil attentat.

Ô soleil ô grand luminaire !

Si jadis l'horreur d'un festin

Fit que de ta route ordinaire

Tu reculas vers le matin,

Et d'un émerveillable change

Tu couchas aux rives du Gange,

D'où vient que ta sévérité

Moindre qu'en la faute d'Atrée

Ne punit point cette contrée

D'une éternelle obscurité ?

Non non, tu luis sur le coupable

Comme tu fais sur l'innocent :

Ta nature n'est point capable

Du trouble qu'une âme ressent ;

Tu dois ta flamme à tout le monde,

Et ton allure vagabonde

Comme une servile action

Qui dépend d'une autre puissance,

N'ayant aucune connaissance

N'a point aussi d'affection.

Mais o planète belle et claire

Je ne parle pas sagement ;

Le juste excès de ma colère

M'a fait perdre le jugement :

Ce traître, quelque frénésie

Qui travaillait sa fantaisie,

Eut encore assez de raison

Pour ne vouloir rien entreprendre,

Bel astre, qu'il n'eût vu descendre

Ta lumière sous l'horizon.

Au point qu'il écuma sa rage,

Le Dieu de Seine était dehors

A regarder croître l'ouvrage

Dont ce prince embellit ses bords ;

Il se reverra tout à l'heure

AU plus bas lieu de sa demeure ;

Et ses nymphes dessous les eaux,

Toutes sans voix et sans haleine,

Pour se cacher furent en peine

De trouver assez de roseaux.

....

Mais le roi lui commande bien des odes pour favoriser ses amours et pour parler en son nom à ses maîtresses, exprimant comme il peut les appel et les plaintes, les soupirs du "grand Alcandre" pour la cruelle " Oranthe," c'est-à-dire de Henri IV pour la belle Charlotte de Montmorency, princesse de Condé, qui fuira à l'étranger les poursuites royales....

Le pâle avènement de Louis XIII, et son mariage avec Anne d'Autriche, l'inspireront beaucoup moins, en attendant Richelieu...

"Revenez, mes plaisirs, ma dame est revenue"

Pour Alcandre, au retour d'Oranthe à Fontainebleau. 1609.

Revenez, mes plaisirs, ma dame est revenue ;

Et les vœux que j'ai faits pour revoir ses beaux yeux.

Rendant par mes soupirs ma douleur reconnue,

Ont eu grâce des cieux.

Les voici de retour ces astres adorables

Où prend mon océan son flux et son reflux ;

Soucis, retirez-vous ; cherchez les misérables ;

Je ne vous connais plus.

Peut-on voir ce miracle où le soin de nature

A semé comme fleurs tant d'aimables appas,

Et ne confesser point qu'il n'est pire aventure

Que de ne la voir pas ?

Certes l'autre soleil d'une erreur vagabonde

Court inutilement par ses douze maisons ;

C'est elle, et non pas lui, qui fait sentir au monde

Le change des saisons.

Avecque sa beauté toutes beautés arrivent ;

Ces déserts sont jardins de l'un à l'autre bout ;

Tant l'extrême pouvoir des grâces qui la suivent

Les pénètre partout.

Ces bois en ont repris leur verdure nouvelle ;

L'orage en est cessé, l'air en est éclairci ;

Et même ces canaux ont leur course plus belle,

Depuis qu'elle est ici.

De moi, que les respects obligent au silence,

J'ai beau me contrefaire et beau dissimuler ;

Les douceurs où je nage ont une violence

Qui ne se peut celer.

Mais, ô rigueur du sort ! tandis que je m'arrête

A chatouiller mon âme en ce contentement,

Je ne m'aperçois pas que le destin m'apprête

Un autre partement.

Arrière ces pensers que la crainte m'envoie ;

Je ne sais que trop bien l'inconstance du sort :

Mais de m'ôter le goût d'une si chère joie,

C'est me donner la mort.

"Complices de ma servitude",

STANCES. Composées en Bourgogne. 1609.

Complices de ma servitude,

Pensers, où mon inquiétude

Trouve son repos désiré,

Mes fidèles amis et mes vrais secrétaires,

Ne m'abandonnez point en ces lieux solitaires ;

C'est pour l'amour de vous que j'y suis retiré.

Partout ailleurs je suis en crainte ;

Ma langue demeure contrainte ;

Si je parle, c'est à regret ;

Je pèse mes discours, je me trouble et m'étonne,

Tant j'ai peu d'assurance à la foi de personne :

Mais à vous je suis libre, et n'ai rien de secret.

Vous lisez bien en mon visage

Ce que je souffre en ce voyage

Dont le ciel m'a voulu punir ;

Et savez bien aussi que je ne vous demande,

Étant loin de ma dame, une grâce plus grande

Que d'aimer sa mémoire et m'en entretenir.

Dites-moi donc sans artifice,

Quand je lui vouais mon service,

Faillis-je en mon élection ?

N'est-ce pas un objet digne d'avoir un temple,

Et dont les qualités n'ont jamais eu d'exemple,

Comme il n'en fut jamais de mon affection ?

Au retour des saisons nouvelles,

Choisissez les fleurs les plus belles

De qui la campagne se peint ;

En trouverez-vous une où le soin de nature

Ait avecque tant d'art employé sa peinture,

Qu'elle soit comparable aux roses de son teint ?

Peut-on assez vanter l'ivoire

De son front, où sont en leur gloire

La douceur et la majesté ;

Ses yeux, moins à des yeux qu'à des soleils semblables ;

Et de ses beaux cheveux les noeuds inviolables,

D'où n'échappa jamais rien qu'elle ait arrêté ?

Ajoutez à tous ces miracles

Sa bouche de qui les oracles

Ont toujours de nouveaux trésors ;

Prenez garde à ses mœurs, considérez-la toute :

Ne m'avouerez-vous pas que vous êtes en doute

Ce qu'elle a plus parfait, ou l'esprit, ou le corps ?

Mon roi, par son rare mérite,

A fait que la terre est petite

Pour un nom si grand que le sien :

Mais si mes longs travaux faisaient cette conquête,

Quelques fameux lauriers qui lui couvrent la tête,

Il n'en aurait pas un qui fût égal au mien.

Aussi quoique l'on me propose

Que l'espérance m'en est close,

Et qu'on n'en peut rien obtenir ;

Puisqu'à si beau dessein mon désir me convie,

Son extrême rigueur me coûtera la vie,

Où mon extrême foi m'y fera parvenir.

Si les tigres les plus sauvages

Enfin apprivoisent leurs rages,

Flattés par un doux traitement ;

Par la même raison pourquoi n'est-il croyable

Qu'à la fin mes ennuis la rendront pitoyable,

Pourvu que je la serve à son contentement ?

Toute ma peur est que l'absence

Ne lui donne quelque licence

De tourner ailleurs ses appas ;

Et qu'étant, comme elle est, d'un sexe variable,

Ma foi, qu'en me voyant elle avait agréable,

Ne lui soit contemptible en ne me voyant pas.

Amour a cela de Neptune,

Que toujours à quelque infortune

Il se faut tenir préparé ;

Ses infidèles flots ne sont point sans orages,

Aux jours les plus sereins on y fait des naufrages,

Et même dans le port on est mal assuré.

Peut-être qu'à cette même heure

Que je languis, soupire et pleure,

De tristesse me consumant,

Elle, qui n'a souci de moi ni de mes larmes,

Étale ses beautés, fait montre de ses charmes,

Et met en ses filets quelque nouvel amant.

Tout beau, pensers mélancoliques,

Auteurs d'aventures tragiques,

De quoi m'osez-vous discourir ?

Impudents boute-feux de noise et de querelle,

Ne savez-vous pas bien que je brûle pour elle,

Et que me la blâmer c'est me faire mourir ?

Dites-moi qu'elle est sans reproche,

Que sa constance est une roche,

Que rien n'est égal à sa foi ;

Prêchez-moi ses vertus, contez-m'en des merveilles ;

C'est le seul entretien qui plaît à mes oreilles :

Mais pour en dire mal : n'approchez point de moi.

Grâce à l'orgueilleuse idée qu'il se fait de son œuvre et à sa conception même de la poésie, Malherbe oriente la littérature de son temps, mais il laisse aussi de beaux vers, exemples parfaits d'un art accordé au siècle qui, renonçant aux guerres civiles, politiques ou religieuses, s'est fixé un idéal d'ordre, d'unité et de grandeur. Ainsi sa doctrine et son exemple vont-ils dans le même sens que l'Académie française qui vient de se créer avec la protection de Richelieu, et dont les «Lettres patentes» du roi précisent qu'il faut rendre la langue française "trop négligée de ceux qui l'eussent pu rendre la plus parfaite des modernes... non seulement élégante mais capable de traiter tous les arts et toutes les sciences..."

Au Roi Henri Le Grand, (Pour le premier ballet de monseigneur le Dauphin, dansé au mois de janvier 1610.

Voici de ton État la plus grande merveille,

Ce fils où ta vertu reluit si vivement ;

Approche-toi, mon prince, et vois le mouvement

Qu'en ce jeune Dauphin la musique réveille.

Qui témoigna jamais une si juste oreille

À remarquer des tons le divers changement ?

Qui jamais à les suivre eut tant de jugement,

Ou mesura ses pas d'une grâce pareille ?

Les esprits de la cour s'attachant par les yeux

À voir en cet objet un chef-d'œuvre des cieux,

Disent tous que la France est moins qu'il ne mérite ;

Mais moi, que du futur Apollon avertit,

Je dis que sa grandeur n'aura point de limite,

Et que tout l'univers lui sera trop petit.

"Mon Roi, s'il est ainsi que des choses futures"

Au roi Henri Le Grand - 1607 ou 1608.

Mon roi, s'il est ainsi que des choses futures

L'école d'Apollon apprend la vérité,

Quel ordre merveilleux de belles aventures

Va combler de lauriers votre postérité !

Que vos jeunes lions vont amasser de proie,

Soit qu'aux rives du Tage ils portent leurs combats,

Soit que de l'Orient mettant l'empire bas

Ils veuillent rebâtir les murailles de Troie !

Ils seront malheureux seulement en un point :

C'est que, si leur courage à leur fortune joint

Avait assujetti l'un et l'autre hémisphère,

Votre gloire est si grande en la bouche de tous,

Que toujours on dira qu'ils ne pouvaient moins faire,

Puisqu'ils avaient l'honneur d'être sortis de vous.

En fait, quand Malherbe glorifie le roi, qui ramène l'ordre dans le pays tout entier, il satisfait encore son idéal de classement, d'organisation, d'unité réalisée pour le bien commun. Mais il a surtout, au suprême degré, le souci de la beauté de la forme et le désir de perfection; c'est là sa véritable noblesse et sa plus haute leçon : dans la symétrie souveraine des grandes odes, dans l'harmonie ineffable des strophes amoureuses, se détachent des vers d'une très pure harmonie, admirables de plénitude. Ses poèmes, publiés pour la plupart dans des recueils collectifs, ne furent réunis en volumes qu'après sa mort (les Oeuvres de François Malherbe, posthume, 1630).

Malherbe n'a pas composé d'art poétique, mais les traits essentiels de sa doctrine apparaissent dans ses poèmes et aussi dans son commentaire sévère mais détaillé des œuvres de Desportes. L'un de ses grands soucis est de réagir contre la surabondance et incohérence des images, défauts si fréquents au XVIe siècle. Lui use, et pour cause, d'un petit nombre de métaphores, qu'il suit consciencieusement jusqu'au bout dans une même strophe. Il est constamment guidé par la raison et la réflexion. Les comparaisons éclairant toujours l'idée sont plus expressives que brillantes; le plan est simple jusqu'à l'évidence. D'autre part, il sait accepter et même s'imposer avec joie une discipline cohérente : règles de la grammaire, usage reconnu des mots, genres littéraires, principes de versification - il les fixe lui-même si cela lui semble nécessaire.

"Enfin ma patience et les soins que j'ai pris"

Pour le comte de Charny, qui souhaitait en mariage Mademoiselle de Castille, qu'il épousa en 1620.

Enfin ma patience et les soins que j'ai pris

Ont, selon mes souhaits, adouci les esprits

Dont l'injuste rigueur si longtemps m'a fait plaindre.

Cessons de soupirer :

Grâce à mon destin, je n'ai plus rien à craindre,

Et puis tout espérer.

Soit qu'étant le soleil dont je suis enflammé

Le plus aimable objet qui jamais fut aimé,

On ne m'ait pu nier qu'il ne fut adorable,

Soit que d'un oppressé

Le droit bien reconnu soit toujours favorable,

Les Dieux m'ont exaucé.

Naguère que j'oyais la tempête souffler,

Que je voyais la vague en montagne s'enfler,

Et Neptune à mes cris faire la sourde oreille,

À-peu-près englouti,

Eussé-je osé prétendre à l'heureuse merveille

D'en être garanti ?

Contre mon jugement les orages cessés

Ont des calmes si doux en leur place laissés,

Qu'aujourd'hui ma fortune a l'empire de l'onde ;

Et je vois sur le bord

Un ange, dont la grâce est la gloire du monde,

Qui m'assure du port.

Certes c'est lâchement qu'un tas de médisants,

Imputant à l'Amour qu'il abuse nos ans,

De frivoles soupçons nos courages étonnent ;

Tous ceux à qui déplaît

L'agréable tourment que ses flammes nous donnent

Ne savent ce qu'il est.

S'il a de l'amertume à son commencement,

Pourvu qu'à mon exemple on souffre doucement,

Et qu'aux appas du change une âme ne s'envole,

On se peut assurer

Qu'il est maître équitable, et qu'enfin il console

Ceux qu'il a fait pleurer.

Malherbe fréquente les galeries du Louvre, l'Hôtel du Pré aux Clercs, les salons de Mme de Rambouillet et de Mme des Loges, se rend chez la Vicomtesse d'Aulchy, ou chez Madame de Thermes, où le mène son ami Racan, respectueux des pouvoirs et des croyances établis mais vivant en libertin. Mais surtout il se pose en chef d'école, rabrouant, tranchant, avec brutalité parfois, et sa poétique marque une profonde rupture avec la tradition de la Pléiade. Le voici s'attaquant de front à Philippe Desportes (1546-1606), poète respecté à la cour d'Henri III et disciple de Ronsard, qui publie en 1603 des Prières et méditations chrétienne....

L'épisode le plus significatif est connu : un jour, ayant accepté de dîner chez Desportes, il arrive en retard, quand le potage est déjà sur la table. Desportes, pour faire honneur à son hôte, n'en veut pas moins aller d'abord quérir, à son intention, un exemplaire de ses Poésies chrétiennes, qui viennent de paraître. Inutile, s'écrie Malherbe. Je les ai déjà lues; cela ne vaut pas que vous preniez la peine de remonter: votre potage vaut mieux que vos psaumes." Et il commence, tranquillement, à manger le potage. Mathurin Régnier, neveu du maître de la maison, était présent et saura venger son oncle dans sa fameuse satire à Rapin ("... Ils rampent bassement, faibles d'inventions, Et n'osent, peu hardis, tenter les fictions, Froids à l'imaginer : car s'ils font quelque chose, C'est proser de la rime et rimer de la prose, Que l'art lime et relime, et polit de façon Qu'elle rend à l'oreille un agréable son; Et voyant qu'un beau feu leur cervelle n'embrase, Ils attifent leurs mots, enjolivent leur phrase, Affectent leur discours tout si relevé d'art, Et peignent leurs défauts de couleur et de fard..).

À la marquise de Rambouillet (1622)

Chère beauté que mon âme ravie

Comme son pôle va regardant,

Quel astre d'ire et d'envie

Quand vous naissiez marquait votre ascendant,

Que votre courage endurci,

Plus je le supplie, moins ait de merci ?

En tous climats, voire au fond de la Thrace,

Après les neiges et les glaçons,

Le beau temps reprend sa place,

Et les étés mûrissent les moissons :

Chaque saison y fait son cours ;

En vous seule on trouve qu'il gèle toujours.

J'ai beau me plaindre et vous conter mes peines,

Avec prières d'y compatir ;

J'ai beau m'épuiser les veines,

Et tout mon sang en larmes convertir ;

Un mal au deçà du trépas,

Tant soit-il extrême, ne vous émeut pas.

Je sais que c'est : vous êtes offensée,

Comme d'un crime hors de raison,

Que mon ardeur insensée

En trop haut lieu borne sa guérison ;

Et voudriez bien, pour la finir,

M'ôter l'espérance de rien obtenir.

Vous vous trompez : c'est aux faibles courages

Qui toujours portent la peur au sein

De succomber aux orages,

Et se lasser d'un pénible dessein.

De moi, plus je suis combattu,

Plus ma résistance montre sa vertu.

Loin de mon front soient ces palmes communes

Où tout le monde peut aspirer ;

Loin les vulgaires fortunes,

Où ce n'est qu'un, jouir et désirer.

Mon goût cherche l'empêchement ;

Quand j'aime sans peine, j'aime lâchement.

Je connais bien que dans ce labyrinthe

Le ciel injuste m'a réservé

Tout le fiel et tout l'absinthe

Dont un amant fut jamais abreuvé :

Mais je ne m'étonne de rien ;

Je suis à Rodanthe, je veux mourir sien.

Mais Malherbe s'est imposé et reçoit ses disciples favoris rue Croix-des-Petits-Champs et les oeuvres du maître sont publiées dans des recueils collectifs de 1607, 1609, 1615. Malherbe lance de perpétuels appels à la rigueur prosodique : le vocabulaire doit être pur de tout néologisme, de tout archaïsme, de toute ambiguïté – sa référence fameuse au langage des « crocheteurs du Port au Foin » signifie le choix de la langue de l'usage de la Cour et de la Ville ; la langue doit être claire et suivre fidèlement l'ordre de la génération des idées ; la versification doit obéir à des règles rigoureuses (il exclut l'hiatus, discipline la rime, fixe la césure). Et c'est ainsi que Malherbe atteint souvent (À la Reine mère du Roi, Consolation à Dupérier) à un mouvement ample, à une harmonie un peu oratoire, mais efficace...

La Vie de Malherbe écrite par Racan fourmille de détails sur l'attitude du poète au quotidien..

"Quand on lui demandait son avis de quelques vers français, il renvoyait ordinairement aux crocheteurs du port au foin, et disait que c'étaient ses maîtres pour le langage; ce qui peut-être a donné lieu à Régnier de dire : Comment ! il faudrait donc, pour faire une oeuvre grande, Qui de la calomnie et du temps se défende, Et qui nous donne rang parmi les bons auteurs, Parler comme à Saint-Jean parlent les crocheteurs!

Comme il récitait des vers à Racan, qu'il avait nouvellement faits, il lui en demanda son avis. Racan s'en excusa, disant qu'il ne les avait pas bien entendus, et qu'il en avait mangé la moitié. Malherbe, qui ne pouvait souffrir qu'on lui reprochât le défaut qu'il avait de bégayer, se sentant piqué des paroles de Racan, lui dit en colère : Morbleu! si vous me fâchez, je les mangerai tous; ils sont à moi, puisque je les ai faits; j'en puis faire ce que je voudrai.

Il ne voulait pas qu'on fit autrement des vers qu'en sa langue ordinaire; il soutenait que l'on ne saurait entendre la finesse des langues que l'on n'a apprises que par art; et, à ce propos, pour se moquer de ceux qui faisaient des vers latins, il disait que si Virgile et Horace revenaient au monde, ils donneraient le fouet à Bourbon et à Sirmond. Il disait souvent, et principalement quand on le reprenait de ne pas bien suivre, le sens des auteurs qu'il traduisait ou paraphrasait, qu'il n'apprêtait pas les viandes pour les cuisiniers : comme s'il eût voulu dire qu'il se souciait fort peu d'être loué des gens de lettres qui entendaient les livres qu'il avait traduits, pourvu qu'il le fût des gens de la cour; et c'était de cette même sorte que Racan se défendait de ses censures, en avouant qu'elles étaient fort justes; mais que les fautes dont il le reprenait n'étaient connues que de trois ou quatre personnes qui le hantaient, et qu'il faisait ses vers pour être lus dans le cabinet du roi et dans les ruelles, plutôt que dans sa chambre ou dans celle des autres savants en poésie.

Il avait pour ses écoliers les sieurs de Touvant, Coulomby, Maynard et Racan. Il jugeait d'eux fort diversement : il disait, en termes généraux, que Touvant faisait fort bien des vers, sans dire en quoi il excellait; que Coulomby avait bon esprit, mais qu'il n'avait point le génie à la poésie; que Maynard était celui de tous qui faisait les meilleurs vers, mais qu'il n'avait point de force; qu'il s'était adonné à un genre de poésie auquel il n'était pas propre, voulant parler de ses épigrammes, et qu'il ne réussirait pas, parce qu'il manquait de pointes. Pour Racan, qu'il avait de la force, mais qu'il ne travaillait pas assez ses vers; que le plus souvent, pour s'aider d'une bonne pensée, il prenait de trop grandes licences, et que de ces deux derniers on ferait un grand poète. Racan ayant dès sa plus tendre jeunesse fait connaissance avec Malherbe, il le respectait comme son père; et Malherbe, de son côté, vivait avec lui comme avec son fils; cela donna sujet à Racan, à son retour de Calais, où il fut porter les armes en sortant de page, de lui demander, en confidence, de quelle sorte il se devait gouverner dans le monde.

Il lui proposa quatre ou cinq sortes de vies qu'il pouvait faire. La première et la plus honorable était de suivre les armes; mais d'autant qu'il n'y avait point pour lors de guerre plus près qu'en Suède ou en Hongrie, il n'avait pas moyen de la chercher si loin, à moins que de vendre tout son bien pour s'équiper et pour fournir aux frais du voyage. La deuxième était de demeurer dans Paris, pour liquider ses affaires qui étaient fort brouillées; et celle-là lui plaisait le moins. La troisième était de se marier, dans l'espérance qu'il avait de trouver un bon parti, en vue de la succession de madame de Bellegarde, qui ne lui pouvait

manquer : sur quoi il disait que cette succession serait peut-être longue à venir, et que cependant, épousant une femme qui l'obligerait, il serait contraint d'en souffrir, en cas qu'elle fut de mauvaise humeur. Il proposait encore de se retirer aux champs; mais cela ne lui semblait pas séant à un homme de son âge et de sa condition. Sur toutes ces propositions faites par Racan, Malherbe, au lieu de répondre directement, commença par une fable..."

1608 - Charlotte Jouvenel des Ursins, vicomtesse d'Auchy (1570-1646), qui tint salon parisien rue des Vieux Augustins, vers 1605, et rival malheureux de celui de Madame de Rambouillet, fut la maîtresse de Malherbe : à plus de cinquante ans, il avait gardé "ces chaleurs de foie qu'ont les jeunes gens" et qu'il avait toujours "fort adonné aux femmes", tout en faisant d'un preuve d'un cynisme rare en la matière. Entre sa verve poétique et sensible et la réalité de ses sentiments, on devine à vrai dire indifférence et rusticité ...

"Il n'est rien de si beau ..."

Il n'est rien de si beau comme Caliste est belle :

C'est une oeuvre où Nature a fait tous ses efforts :

Et notre âge est ingrat qui voit tant de trésors,

S'il n'élève à sa gloire une marque éternelle.

La clarté de son teint n'est pas chose mortelle :

Le baume est dans sa bouche, et les roses dehors :

Sa parole et sa voix ressuscitent les morts,

Et l'art n'égale point sa douceur naturelle.

La blancheur de sa gorge éblouit les regards :

Amour est en ses yeux, il y trempe ses dards,

Et la fait reconnaître un miracle visible.

En ce nombre infini de grâces, et d'appas,

Qu'en dis-tu ma raison ? crois-tu qu'il soit possible

D'avoir du jugement, et ne l'adorer pas ?

"Sur l'absence de la vicomtesse d'Auchy" (1608)

Quel astre malheureux ma fortune a bastie ?

À quelles dures loix m’a le Ciel attaché,

Que l’extréme regret ne m’ait point empeschê

De me laisser résoudre à ceste départie ?

Quelle sorte d’ennuis fut jamais ressentie

Egale au déplaisir dont j’ay l’esprit touché ?

Qui vit jamais coupable expier son peché

D’une douleur si forte et si peu divertie ?

On doute en quelle part est le funeste lieu

Que reserve aux damnés la justice de Dieu,

Et de beaucoup d’avis la dispute en est plaine.

Mais, sans estre savant et sans philosofer,

Amour en soit loiié, je n’en suis point en peine :

Où Caliste n’est point, c’est là qu’est mon enfer.

"Beauté de qui la grâce.." (À la vicomtesse d'Auchy) 1608.

Beauté de qui la grâce étonne la nature,

Il faut donc que je cède à l'injure du sort,

Que je vous abandonne, et loin de votre port

M'en aille au gré du vent suivre mon aventure.

Il n'est ennui si grand que celui que j'endure :

Et la seule raison qui m'empêche la mort,

C'est le doute que j'ai que ce dernier effort

Ne fût mal employé pour une âme si dure.

Caliste, où pensez-vous ? qu'avez-vous entrepris ?

Vous résoudrez-vous point à borner ce mépris,

Qui de ma patience indignement se joue ?

Mais, ô de mon erreur l'étrange nouveauté,

Je vous souhaite douce, et toutefois j'avoue

Que je dois mon salut à votre cruauté.

"Caliste, en cet exil j'ai l'âme.. "(À la vicomtesse d'Auchy) - 1608.

Caliste, en cet exil j'ai l'âme si gênée,

Qu'au tourment que je souffre il n'est rien de pareil ;

Et ne saurais ouïr ni raison ni conseil,

Tant je suis dépité contre ma destinée.

J'ai beau voir commencer et finir la journée,

En quelque part des cieux que luise le soleil ;

Si le plaisir me fuit, aussi fait le sommeil,

Et la douleur que j'ai n'est jamais terminée.

Toute la cour fait cas du séjour où je suis,

Et, pour y prendre goût, je fais ce que je puis ;

Mais j'y deviens plus sec plus j'y vois de verdure.

En ce piteux état si j'ai du réconfort,

C'est, ô rare beauté, que vous êtes si dure,

Qu'autant près comme loin je n'attends que la mort.

"Beauté, mon cher souci.."

Beauté, mon cher souci, de qui l'âme incertaine

A, comme l'Océan, son flux et son reflux,

Pensez de vous résoudre à soulager ma peine,

Ou je me résoudrai à ne la souffrir plus.

Vos yeux ont des appas que j'aime et que je prise,

Et qui peuvent beaucoup dessus ma liberté,

Mais pour me retenir, s'ils font cas de ma prise,

Il leur faut de l'amour autant que de beauté.

Quand je pense être au point que cela s'accomplisse,

Quelque excuse toujours en empêche l'effet ;

C'est la toile sans fin de la femme d'Ulysse,

Dont l'ouvrage du soir au matin se défait.

Madame, avisez-y, vous perdez votre gloire

De me l'avoir promis et vous rire de moi.

S'il ne vous en souvient, vous manquez de mémoire ;

Ou s'il vous en souvient, vous n'avez point de foi.

J'avais toujours fait compte, aimant chose si haute,

De ne m'en séparer qu'avec le trépas ;

S'il arrive autrement, ce sera votre faute,

De faire des serments et ne les tenir pas.

En 1610, à la mort de Henri IV, Marie de Médicis assure la régence au nom de son fils, Louis XIII, jusqu'au 28 septembre 1614, et c'est à cette époque que Malherbe connaît ses heures de gloire. Son "Ode sur les heureux succès de la Régence" à la gloire de la reine lui vaut pension et inspirera le peintre Pierre Paul Rubens (1577-1640). Marie de Médicis commandera en 1621 à ce dernier, pour les galeries du palais du Luxembourg, deux cycles narrant sa vie et celle d’Henri IV, son défunt mari. Marie de Médicis a toujours pris grand soin de façonner son image pour légitimer sa position politique. Le portraitiste anversois Frans II Pourbus dit le Jeune (1569-1622), peintre en 1600 à la cour du duc de Mantoue, et qui suivit ce dernier à Turin et en Lorraine, puis à Paris, est de ceux qui vont participer à la mise en image de Marie de Médicis, avec Pierre-Paul Rubens (1611, Pourbus, Frans the Younger, Portrait of Marie de Médicis, Galleria degli Uffizi, Florence - 1610, Pierre-Paul Rubens, Le cardinal de Joyeuse couronne Marie de Médicis)

1616, Ode, "A la reine mère du roi, sur les heureux succès de sa régence"

NYMPHE qui jamais ne sommeilles,

Et dont les messagers divers

En un moment sont aux oreilles

Des peuples de tout l'univers;

Vole vite, et de la contrée

Par où le jour fait son entrée

Jusqu'au rivage de Calis,

Conte sur la terre et sur l'onde,

Que l'honneur unique du monde.

C'est la Reine des fleurs de lis.

Quand son Henri, de qui la gloire

Fut une merveille à nos yeux.

Loin des hommes s'en alla boire

Le nectar avecque les Dieux,

En celte aventure effroyable

A qui ne semhloit-il croyable

Qu'on allait voir une saison,

Où nos brutales perfidies

Perdent naître des maladies

Qui n'auraient jamais guérison ?

Qui ne pensoit que les Furies

Viendraient des abîmes d'enfer.

En de nouvelles barbaries

Employer la flamme et le fer ?

Qu'un débordement de licence

Feroit souffrir à l'innocence

Toute sorte de cruautés?

Et que nos malheurs seraient pires

Que naguères sous les Busires

Que cet Hercule avoit domptés?

Toutefois depuis l'infortune

De cet abominable jour,

A peine la quatrième lune

Achève de faire son tour;

Et la France a les destinées

Pour elle tellement tournées

Contre les vents séditieux,

Qu'au lieu de craindre la tempête.

Il semble que jamais sa tête

Ne fut plus voisine des deux.

Au delà des bords de la Meuse

L'Allemagne a vu nos guerriers.

Par une conquête fameuse

Se couvrir le front de lauriers.

Tout a fléchi sous leur menace;

L'Aigle même leur a fait place;

Et les regardant approcher

Comme lions à qui tout cède.

N'a point eu de meilleur remède.

Que de fuir, et se cacher.

O Reine, qui pleine de charmes

Pour toute sorte d'accidents.

As borné le flux de nos larmes

1611 - Objet divin des âmes et des yeux, "A la reine mère du roi pendant sa régence"

Objet divin des âmes et des yeux,

Reine, le chef-d'oeuvre des cieux :

Quels doctes vers me feront avouer

Digne de te louer ?

Les monts fameux des vierges, que je sers

Ont-ils des fleurs en leurs déserts,

Qui s'efforçant d'embellir ta couleur,

Ne ternissent la leur ?

Le Thermodon a su seoir autrefois,

Des reines au trône des rois :

Mais que vit-il par qui soit débattu

Le prix à ta vertu ?

Certes nos lis, quoique bien cultivés,

Ne s'étaient jamais élevés

Au point heureux où les destins amis

Sous ta main les ont mis.

A leur odeur l'Anglais se relâchant,

Notre amitié va recherchant :

Et l'Espagnol, prodige merveilleux,

Cesse d'être orgueilleux.

De tous côtés nous regorgeons de biens :

Et qui voit l'aise où tu nous tiens,

De ce vieux siècle aux fables récité

Voit la félicité.

Quelque discord murmurant bassement

Nous fit peur au commencement :

Mais sans effet presque il s'évanouit,

Plutôt qu'on ne l'ouït.

Tu menaças l'orage paraissant :

Et tout soudain obéissant,

Il disparut comme flots courroucés,

Que Neptune a tancés.

Que puisses-tu, grand Soleil de nos jours,

Faire sans fin le même cours :

Le soin du Ciel te gardant aussi bien,

Que nous garde le tien.

Puisses-tu voir sous le bras de ton fils

Trébucher les murs de Memphis :

Et de Marseille au rivage de Tyr

Son empire aboutir.

Les voeux sont grands : mais avecque raison

Que ne peut l'ardente oraison :

Et sans flatter ne sers-tu pas les dieux,

Assez pour avoir mieux ?

À la Reine Marie de Médicis, Sur la mort de Mgr. le duc d'Orléans, son second fils (1611)

Consolez-vous, madame ; apaisez votre plainte :

La France, à qui vos yeux tiennent lieu de soleil,

Ne dormira jamais d'un paisible sommeil,

Tant que sur votre front la douleur sera peinte.

Rendez-vous à vous-même, assurez votre crainte,

Et de votre vertu recevez ce conseil,

Que souffrir sans murmure est le seul appareil

Qui peut guérir l'ennui dont vous êtes atteinte.

Le ciel, en qui votre âme a borné ses amours,

Etait bien obligé de vous donner des jours

Qui fussent sans orage et qui n'eussent point d'ombre ;

Mais ayant de vos fils les grands cœurs découverts,

N'a-t-il pas moins failli d'en ôter un du nombre,

Que d'en partager trois en un seul univers ?

En 1614, ce sont les débuts du règne personnel de Louis XIII mais aussi d'un relatif déclin de Malherbe, enfermé dans le système poétique qu'il a lui-même conçu. Il atteint soixante ans, la Cour s'éloigne de lui et sa situation financière devient quelque peu compliquée. Il publie tout de même en 1614 une longue épître de consolation à la princesse de Conti, se livre à des travaux érudits, donne, en 1616 et 1621, une traduction d'un fragment de Tite-Live, entreprend de traduire "Rodanthé et Dosiclès" du byzantin Théodore Prodomos (XIIe), "Argenis", ouvrage en vogue de l'anglais John Barclay (XVIIe).

En 1624, Richelieu est appelé pour la seconde fois au pouvoir et commence à prendre d'une façon à peu près absolue le gouvernement de l'État. Malherbe écrit à Racan: "Vous savez que mon humeur n'est ni de flatter, ni de mentir, mais je vous jure qu'il y a en cet homme quelque chose qui excède l'humanité, et que si notre vaisseau doit jamais vaincre la tempête, ce sera tandis que cette glorieuse main tiendra le gouvernail. Les autres pilotes peuvent me diminuer la peur, celui-ci me la fait ignorer." Malherbe a soixante et onze ans, délivré de tout souci matériel par une charge de Trésorier de Provence, écrit ses sonnets à Richelieu et à Louis XIII, et en 1626, la Paraphrase du Psaume CXLV...

À M. Le cardinal de Richelieu - Sonnet. 1624.

À ce coup nos frayeurs n'auront plus de raison,

Grande âme aux grands travaux sans repos adonnée

Puisque par vos conseils la France est gouvernée,

Tout ce qui la travaille aura sa guérison.

Tel que fut rajeuni le vieil âge d'Eson,

Telle cette princesse en vos mains résignée

Vaincra de ses destins la rigueur obstinée,

Et reprendra le teint de sa verte saison.

Le bon sens de mon roi m'a toujours fait prédire

Que les fruits de la paix combleraient son empire,

Et comme un demi-dieu le feraient adorer :

Mais voyant que le vôtre aujourd'hui le seconde,

Je ne lui promets pas ce qu'il doit espérer,

Si je ne lui promets la conquête du monde.

Pour M. le Cardinal de Richelieu

Peuples, Çà de l'encens ; peuples, çà des victimes

A ce grand cardinal grand chef-d'œuvre des cieux,

Qui n'a plus que la gloire, et n'est ambitieux

Que de faire mourir l'insolence des crimes.

A quoi sont employés tant de soins magnanimes

Où son esprit travaille et fait veiller ses yeux,

Qu'à tromper les complots de nos séditieux,

Et soumettre sa rage aux pouvoirs légitimes ?

Le mérite d'un homme, ou savant, ou guerrier,

Trouve sa récompense aux chapeaux de laurier,

Dont la vanité grecque a donné les exemples ;

Le sien, je l'ose dire, est si grand et si haut,

Que si, comme nos dieux, il n'a place en nos temples,

Tout ce qu'on lui peut faire est moins qu'il ne lui faut.

Les dernières années de Malherbe seront assombries par les incartades de son fils Marc-Antoine qui, ayant tué en duel son adversaire en 1624, sera condamné à mort puis, gracié, et périra par la suite dans un nouveau duel. Son père ne parviendra pas à faire exécuter la sentence condamnant son meurtrier. Malherbe le reprochera au roi dans sa Paraphrase du

psaume CXLV...

1627 - Paraphrase du Psaume CXLV

Inspiré des trois premiers versets du célèbre Psaume. Vanité des choses humaines, impuissance de tous les hommes, même les plus grands, devant la mort, tels sont les sentiments qui dominent cette page. Les images sont plus expressives que rares, mais les mots précis et forts prennent un relief saisissant grâce aux oppositions, au mouvement de la phrase, au rythme du vers, donnant à l'ensemble puissance et profondeur...

"N'espérons plus, mon âme, aux promesses du monde;

Sa lumière est un verre, et sa faveur une onde

Que toujours quelque vent empêche de calmer;

Quittons ces vanités, lassons-nous de les suivre :

C 'est Dieu qui nous fait vivre,

C'est Dieu qu'il faut aimer.

En vain, pour satisfaire à nos lâches envies,

Nous passons près des rois tout le temps de nos vies,

A souffrir des mépris, et ployer les genoux;

Ce qu'ils peuvent n'est rien; ils sont comme nous sommes,

Véritablement hommes,

Et meurent comme nous.

Ont-ils rendu l'esprit, ce n'est plus que poussière

Que cette majesté si pompeuse et si fière,

Dont l'éclat orgueilleux étonnait l'univers;

Et dans ces grands tombeaux, où leurs âmes hautaínes

Font encore les vaines,

Ils sont mangés des vers.

Là se perdent ces noms de maîtres de la terre,

D'arbitres de la paix, de foudres de la guerre :

Comme ils n'ont plus de sceptre, ils n'ont plus de flatteurs,

Et tombent avec eux, d'une chute commune,

Tous ceux que leur fortune

Faisait leurs serviteurs."

Malherbe donne sa dernière oeuvre, l' "Ode à Louis XIII allant châtier la rébellion des Rochellois" ("Donc un nouveau labeur à tes armes s'apprête; Prends ta foudre, Louis et va comme un lion Donner le dernier coup à la dernière tête De la rébellion..") et meurt d'épuisement le 6 octobre 1628, douze jours avant la reddition de la place...

"Sur la Mort de son Fils"

Que mon fils ait perdu mortelle,

Ce fils qui fut si brave, et que j'aimai si fort,

Je ne l'impute point à l'injure du sort,

Puisque finir à l'homme est chose naturelle.

Mais que de deux marauds la surprise infidèle

Ait terminé ses jours d'une tragique mort,

En cela ma douleur n'a point de réconfort,

Et tous mes sentiments sont d'accord avec elle.

O mon Dieu, mon Sauveur, puisque, par la raison,

Le trouble de mon âme étant sans guérison,

Le voeu de la vengeance est un voeu légitime,

Fais que de ton appui je sois fortifié;

Ta justice t'en prie, et les auteurs du crime

Sont fils de ces bourreaux qui t'ont crucifié.

Ce n'est donc pas par le sens de la mesure ni par la discrétion des moyens qu'il s'est imposé. C'est par un sentiment singulier de l'équilibre des formes et une exigence de netteté poussés à l'extrême. Il construit ses phrases et ses strophes avec une rigueur inconnue avant lui. La combinaison des mètres et des rimes n'est pas pour lui un problème accessoire de l'art poétique, elle n'est pas davantage un jeu gratuit. Elle lui fournit le moyen d'affirmer sa pensée avec plus de force. C'est pour la même raison qu'il attache tant d'importance à la langue. Moderne, il écarte les mots et les tours qui, dans la poésie antérieure, ont vieilli. Il n'admet pas qu'une expression soit légitime pour cette seule raison qu'elle nous vient des Grecs et des Latins, mais la langue de la belle société, celle des salons, celle de Mme de Rambouillet. Cette doctrine très simple s'impose. Malherbe vit encore lorsqu'il est considéré comme le maître de la nouvelle poésie et de la langue française. Chapelain, Guez de Balzac, Vaugelas n'ont pas d'autre doctrine que la sienne. L'Académie française, fondée six ans après sa mort, a d'abord été le rassemblement de ses disciples...

ODE POUR LE ROY [LOUIS XIII] allant chastier la rebellion des rochelois et chasser les anglois qui, en leur faveur, estoient descendus en l’isle de ré - 1628...

Donc un nouveau labeur à tes armes s’appreste ;

Pren ta foudre, Loüis, et va, comm’ un lion,

Donner le dernier coup à la derniere teste

De la rebellion.

Fay choir en sacrifice au demon de la France

Les fronts trop élevez de ces ames d’enfer,

Et n’épargne contre eux, pour notre delivrance,

Ny le feu ny le fer.

Assez de leurs complots l’infidelle malice

A nourry le desordre et la sedition ;

Quitte le nom de Juste, ou fay voir ta justice

En leur punition.

Le centiéme decembre a les plaines ternies,

Et le centiéme avril les a peintes de fleurs,

Depuis que parmi nous leurs brutales manies

Ne causent que des pleurs.

Dans toutes les fureurs des siecles de tes peres,

Les monstres les plus noirs firent-ils jamais rien

Que l’inhumanité de ces coeurs de viperes

Ne renouvelle au tien ?

Par qui sont aujourd’huy tant de villes desertes,

Tant de grands bastimens en masures changez,

Et de tant de chardons les campagnes couvertes,

Que par ces enragez ?

Les sceptres devant eux n’ont point de privileges,

Les immortels eux-mesme en sont persecutez ;

Et c’est aux plus saints lieux que leurs mains sacrileges

Font plus d’impietez.

Marche, va les détruire, éteins-en la semence,

Et suy jusqu’à leur fin ton courroux genereux,

Sans jamais écouter ny pitié ny clemence

Qui te parle pour eux.

Ils ont beau vers le ciel leurs murailles accroistre,

Beau d’un soin assidu travailler à leurs forts,