- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci - Lukacs

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Hesse

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Cassirer

- Harlem - Langston Hughes

- Lovecraft

- Zamiatine

- Svevo - Pirandello

- TS Eliot

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Cela

- Horkheimer - Adorno

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Mead - Benedict - Linton

- Wright

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Algren - Irish

- Montherlant

- Fallada

- Malaparte

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

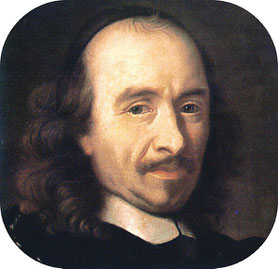

Pierre Corneille (1606-1684), "Le Cid" (1636), "Horace" (1640), "Cinna" (1641) - Jean de Mairet (1604-1686) - Jean Rotrou (1609-1650) - Jean Chapelain (1595-1674) - Philippe Quinault (1635-1688) ...

Last update 10/10/2021

"..le spectateur peut concevoir avec facilité que si un roi, pour trop s'abandonner à l'ambition, à l'amour, à la haine, à la vengeance, tombe dans un malheur si grand qu'il lui fait pitié, à plus forte raison lui qui n'est qu'un homme du commun doit tenir la bride à de telles passions, de peur qu'elles ne l'abîment dans un pareil malheur. Outre que ce n'est pas une nécessité de ne mettre que les infortunes des rois sur le théâtre. Celles des autres hommes y trouveraient place, s'il leur en arrivait d'assez illustres et d'assez extraordinaires pour la mériter, et que l'histoire prît assez de soin d'eux pour nous les apprendre.." - Corneille peint les hommes «tels qu'ils devraient être», c'est ainsi que le théâtre cornélien en ce tout début du XVIIe siècle, va entraîner le spectateur dans une expérience toute nouvelle, au-delà de nous-mêmes, entre raisonnable et admirable. Il ne s'agit pas de peindre l'être humain mais de représenter une certaine conception du héros dans un monde où ne s'imposent encore ni la raison ni la déraison, mais un au-delà possible de notre existence...

"Les grands sujets qui remuent fortement les passions, et en opposant l'impétuosité aux lois du devoir et aux tendresses de sang, doivent toujours aller au-delà du vraisemblable et ne trouveraient aucune croyance parmi les auditeurs, s'ils n'étaient soutenus ou par l'autorité de l'histoire qui persuade avec empire, ou par la préoccupation (préjugé favorable) de l'opinion commune qui nous donne ces mêmes auditeurs déjà tout persuadés." - Siècle de Corneille, Racine et Molière, en ce premier tiers du XVIIe siècle, le théâtre, plus que tout autre genre par trop individualiste, livre, essai, poésie, s'impose comme le média essentiel d'une collectivité sociale et culturelle qui se construit et se polit progressivement. C'est ici que se forge l'idéal classique, que la pensée se construit, s'expose et se partage collectivement. La représentation dramatique devient le mode d'expression favori de cette petite société d' "honnêtes gens" et de "mondains" qui vont prolonger une sociabilité, construite dans les cours et les salons, dans un théâtre qui, autour d'une pièce, d'une intrigue, d'une scène, d'acteurs, d'un public, d'un contexte, structure un cérémonial, établi des rites et réparti des rôles. Corneille forme, en ce début des années 1630, avec Boisrobert, Colletet, L'Estoile et Rotrou, cette fameuse société des cinq auteurs en charge de composer des pièces sur des idées du Cardinal Richelieu.

Mais Corneille, l'auteur dramatique qui a le plus méditer sur l'essence de son art (Discours, Examens) cherche encore sa voie, expérimente plusieurs genres, comédie héroïque, tragédie-ballet, jusqu'à ce que la structure même de la représentation dramatique débouche sur un véritable miracle en 1637 : le paisible bourgeois de province, si peu brillant et à l'existence d'une morne vertu, devient le poète absolu de la majesté romaine et de l'héroïsme. Un autre monde surgit et prend forme au-delà de cette société de conditions, celui de héros "ni tout à fait bon ni tout à fait méchant", celui des conflits entre l'impétuosité des passions, les lois du devoir et la "tendresse de sang" ... et le plus souvent c'est le devoir qui l'emporte : Corneille va peindre les êtres humains tels qu'ils devraient être, pour reprendre La Bruyère, et Racine, un peu plus tard, tels qu'ils sont. Mais c'est une vérité exemplaire qui s'expose, vécue collectivement le temps de la représentation, une vérité qui expose directement la conduite du pouvoir et des affaires de l'Etat, non pas les personnes et ceux qui incarnent l'autorité, mais la nature humaine telle que nous la livre l'histoire romaine (Horace, Cinna, Pompée) ou le mythe (Andromède, OEdipe). Et la querelle du Cid, qu'entretient l'Académie sur l'impulsion de Richelieu, mettra en évidence que désormais se forge une volonté politique qui entend mettre de l'ordre, tant dans l'art que dans les mœurs...

Qu'expose la tragédie? Un terrible destin oppose sans cesse les êtres humains, les partis, les nations : le politique noue ses grands conflits d'intérêts, d'ambitions, de jalousie; la raison d'État, l'honneur féodal, la grandeur romaine, l'autorité royale sont de puissants ressorts; l'amour se heurte aux rivalités de familles ou de patries; la mort est sans cesse présente : cinq combattants sur six succombent dans "Horace", le survivant tue sa propre sœur et réclame la mort. Il ne s'agit pas là d'un pathétique romanesque ou légendaire : le théâtre de Corneille nous présente le reflet d'un monde déchiré par la guerre, d'une société qui, après les guerres de religion, s'est jetée dans les folles aventures de la Fronde, d'une noblesse qui s'extermine en duels fratricides, malgré les édits royaux. L'Espagne déchirée par les rivalités des grands seigneurs et menacée par les Maures, la République romaine combattant pour un avenir grandiose, l'empire d'Auguste émergeant péniblement des guerres civiles, le christianisme qui s'affirme peu à peu par les sacrifices sanglants de ses martyrs, voilà les chapitres d'une épopée dramatique où tout est tension, conflit, lutte. Et de telles époques, de tels combats ne peuvent convenir qu'à des âmes peu communes, des individualités fortes que Corneille ne se lasse pas d'admirer et de peindre. Lucides, ses héros ont tôt fait de prendre un parti en pleine connaissance de cause; volontaires, ils conforment leur conduite à leur décision, quoi qu'il leur en coûte, qu'il s'agisse d'ailleurs d'honneur du nom, du salut et de la grandeur de la patrie, ou de profession de foi en Dieu. Ils mettent leur gloire à faire triompher leur liberté dans une difficile générosité. Il importe peu que leur Volonté les sépare de leurs amis, de leurs parents, de leurs concitoyens, de l'humanité dans son ensemble : ils acceptent d'avance l'incompréhension, la solitude morale; ils acceptent la mort, et la progression dramatique de la tragédie renouvelée par Corneille est faite pour de tels personnages ..

L'abondante production de Corneille (trente-trois pièces) explore plusieurs veines dramatiques. La comédie tout d'abord, avec des œuvres comme Mélite ou l'Illusion comique. C'est par elle qu'il se fit connaître en renouvelant un genre auparavant inexploité. La tragi-comédie : dans Le Cid se dévoile le goût de Corneille pour l'étude des conflits de sentiments humains, thème qui caractérisera toutes les tragédies du XVIIe siècle. Corneille emprunte la trame narrative tragique de l'amour rendu impossible pour des raisons d'honneur, mais en propose un dénouement heureux. La tragédie est le genre de prédilection de Corneille. Le thème du pouvoir ou de la faiblesse de la volonté de l'homme dans sa quête de la gloire est présent dans la plupart d'entre elles. Dans les scènes les plus intenses, le héros cornélien est face à un choix : laisser ses passions devenir maîtresses de sa raison, ou, au contraire, parvenir à s'imposer la conduite correspondant à son rang et à ses devoirs.

La tragédie "veut par son sujet une action illustre, extraordinaire, sérieuse". - Au XVIe siècle, la tragédie était principalement "conçue comme la peinture d'une illustre infortune", c'est le règne du "pathétique" et non pas encore de cette "émotion tragique" qui définira la tragédie classique du XVIIe. Alexandre Hardy est le premier auteur dramatique de métier, ses débuts datent de 1595, il composera plus de 600 pièces, des tragédies et des tragi-comédies dont seulement une trentaine nous sont parvenues; il sera l'auteur attitré de l'Hôtel de Bourgogne. Vers 1620-1634, la tragédie connaît une crise, la tragi-comédie, ou tragédie romanesque dont Rotrou est le spécialiste, et la pastorale, aux amours contrariés et de plus en plus complexes de bergers et de bergères, semblent s'imposer, privilégiant la fantaisie et l'invraisemblance : nous sommes il est vrai en plein baroque. C'est alors que Mairet, dans sa préface de Sylvanire" (1631), ayant étudié les Italiens, en vient à proposer l'établissement de règles, celle des trois unités, d'action, de temps et de lieu, tirées d'un passage de la Poétique d'Aristote, et de la bienséance. Mais c'est bien la vraisemblance et la raison que l'on entend désormais instituer dans l'écriture d'une tragédie qui, malgré les réticences de certains auteurs comme Corneille, permet un renouvellement considérable du genre : l'idéal classique va pousser, pour un temps, la tragédie à s'intérioriser, à gagner en intensité et en profondeur. Et l'on assiste ainsi , à la veille du Cid, à une multiplication de tragédies empruntées à l'histoire romaine, souvent austères, l' "Hercule mourant", de Rotrou (1633), la "Sophonisbe" de Mairet (1634), la "Mort de Mithridate" de La Calprenède (1635), la "Mort de César" de Scudéry (1636), la "Mariamne" de Tristan L'Hermite (1636), la "Lucrèce" de Du Ryer (1636). Corneille (1606-1684) ne doit pas éclipser des auteurs qui connurent aussi leur moment de gloire:

- Rotrou (1609-1650), un ami de Corneille, normand comme lui, auteur de comédies (Les Sosies, La Sœur), de tragi-comédies (Agésilan de Colchos, Laure persécutée) et des tragédies, dont "Saint Genest" (1646), tragédie chrétienne relatant le martyre du comédien Genest sous Dioclétien, et Venceslas (1647).

- Thomas Corneille (1625-1709), qui fut, au XVlle siècle, presque aussi illustre que son aîné Pierre Corneille, auteur d'une abondante production inspirée le plus souvent de son frère, de Racine et de Molière : "Ariane" (1672), "Le Comte d'Essex" (1678).

- Philippe Quinault (1635-1688), auteur de comédies, de tragi-comédies et de tragédie (Astrate ou L'Anneau Royal, 1663), raillée par Boileau, et qui trouva sa voie dans l'opéra, en collaboration avec Lulli.

Et 1635, c'est aussi l'année où un certain Richelieu met la haute main sur le secteur littéraire en France...

Corneille (1606-1684)

Pierre Corneille naquit à Rouen le 6 juin 1606 dans une famille de moyenne bourgeoisie, y fit des études brillantes et précoces, fut reçu avocat et acquit des charges royales qu'il garda jusqu'en 1650. Licencié en droit à dix-huit ans (1624), il fait pendant quatre ans un stage d'avocat au Parlement de Rouen, ville d`imprimeurs et de libraires, au début du siècle, et à la vie littéraire est fort active. Le jeune Corneille fréquente les salons littéraires et rime tôt des poèmes, selon la mode précieuse (sonnets galants, stances et madrigaux). Inspiré par Catherine Hue, dit-on, - le seul grand amour de sa vie et une immense déception -, il écrit dès 1625 une comédie, "Mélite" (ou les Fausses Lettres), dont le succès engage le célèbre acteur Mondory à la jouer a Paris (théâtre du Marais, 1629). En 1628, à 22 ans, son père lui achète dans le même temps l'office d'avocat du roi au siège des Eaux et Forêts et à l'Amirauté de France à Rouen. Mais jusqu'en 1636, il fait jouer sept autres pièces, des comédies d'intrigues parmi lesquelles "La Veuve" (1631), "Clitandre" (tragi-comédie, 1631), "La Galerie du Palais" (comédie), "La place Royale" (comédie), "Médée" (tragédie inspirée de Sénèque, 1635), "l'Illusion Comique" (1636), pièce complexe joignant à la comédie la tragédie et la farce. Tant de diversité montre la richesse et la variété de son génie.

La représentation du Cid en 1636 le situe d'emblée parmi les plus grands auteurs classiques de son temps, non seulement parce qu'elle donne lieu à des controverses passionnées sur sa "régularité" (la fameuse conformité aux règles des trois unités, de temps, de lieu, d'action, et à la bienséance) et fournit à Chapelain l'occasion de préciser les "sentiments de l'Académie", mais surtout parce que Corneille a su tirer du drame espagnol de Guilhem de Castro la première tragédie "classique", dont la psychologie et la morale forment le ressort dramatique et l'intérêt principal : son immense succès oriente toute l'évolution du théâtre français. L'histoire de Corneille se confond dès lors avec la succession de ses nombreuses pièces; nous ne savons pas grand chose de sa vie privée, mais tout nous laisse à penser qu'elle fut calme et banale. Après "le Cid", ce sont "Horace" (1640), "Cinna" (1640), "Polyeucte" (1642), trois drames où s'impose le désir ardent de la gloire et où triomphe la volonté. En 1643, il fait jouer "la Mort de Pompée" et revient brillamment à la comédie avec "le Menteur". En 1644, "Rodogune" obtient un grand succès.

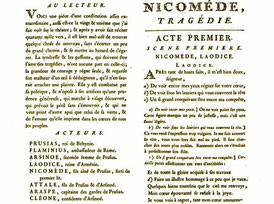

Corneille entre à l'Académie en 1647. Ses tragédies deviennent de plus en plus complexes, mais sont très habilement construites; "Nicomède" (1651) est une véritable fresque historique et politique. Après l'échec de "Pertharite" (1652), Corneille abandonne la scène et se consacre pendant quelques années à une adaptation en vers de l'Imitation de Jésus-Christ qui sera publiée de 1652 à 1656. Il revient cependant au théâtre de 1659 à 1674, écrit alors onze pièces dont les meilleures semblent être "Sertorius", "Sophonisbe", "Attila", "Tite et Bérénice", "Suréna". Mais, malgré son prestige, malgré le pouvoir que lui confère sa renommée et le « clan » littéraire qui s'est formé autour de lui, peut-être à cause de l'originalité accrue de son tragique, Corneille voit les échecs se multiplier, au profit notamment du jeune Racine. Ses dix dernières années se passent dans une retraite pieuse, tandis que le public, qui avait peu apprécié ses dernières œuvres, s'intéresse de nouveau à ses grandes tragédies et les applaudit, en France comme à l'étranger. Il meurt le 1er octobre 1684...

"J'ai brûlé fort longtemps d'une amour assez grande, Et que jusqu'au tombeau je dois bien estimer, Puisque ce fut par là que j'appris à rimer." - "Quand Corneille, né en 1606, parvint à l'âge où la poésie et le théâtre durent commencer à l'occuper, Vers 1624, à voir les choses en gros, d'un peu loin, et comme il les vit d'abord du fond de sa province, trois grands noms de poètes, aujourd'hui fort inégalement célèbres, lui apparurent avant tous les autres, savoir : Ronsard, Malherbe et Théophile. Ronsard, mort depuis longtemps, mais encore en possession d'une renommée immense, et représentant la poésie du siècle expiré ; Malherbe vivant, mais déjà vieux, ouvrant la poésie du nouveau siècle, et placé à côté de Ronsard par ceux qui ne regardaient pas de si près aux détails des querelles littéraires; Théophile enfin, jeune, aventureux, ardent, et par l'éclat de ses débuts semblant promettre d'égaler ses devanciers dans un prochain avenir. Quant au théâtre, il était occupé depuis vingt ans par un seul homme, Alexandre Hardy, auteur de troupe, qui ne signait même pas ses pièces sur l'affiche, tant il était notoirement le poète dramatique par excellence. Sa dictature allait cesser, il est vrai; Théophile, par sa tragédie de Pyrame et Thisbé, y avait déjà porté coup; Mairet, Rotrou, Scudéry, étaient près d'arriver à la scène. Mais toutes ces réputations à peine naissantes, qui faisaient l'entretien précieux des ruelles à la mode, cette foule de beaux esprits de second et de troisième ordre, qui fourmillaient autour de Malherbe, au-dessous de Maynard et de Racan, étaient perdus pour le jeune Corneille, qui vivait à Rouen, et delà n'entendait que les grands éclats de la rumeur publique. Ronsard, Malherbe, Théophile et Hardy, composaient donc à peu près sa littérature moderne. Élevé d'ailleurs au collège des jésuites, il y avait puisé une connaissance suffisante de l'antiquité; mais les études du barreau, auquel on le destinait, et qui le menèrent jusqu'à sa vingt et unième année, en 1627, durent retarder le développement de ses goûts poétiques. Pourtant il devint amoureux; et, sans admettre ici l'anecdote invraisemblable racontée par Fontenelle, et surtout sa conclusion spirituellement ridicule, que c'est à cet amour qu'on doit le grand Corneille, il est certain. de l'aveu même de notre auteur, que cette première passion lui donna l'éveil et lui apprit à rimer...." (Sainte-Beuve, Portraits littéraires)

1625 - Corneille, "Mélite, ou les fausses lettres"

Pierre Corneille entre dans la carrière dramatique avec Mélite, une comédie en cinq actes et en vers écrite en 1625 et représentée pour la première fois en décembre 1629 au Jeu de paume de Berthaud par la troupe de Montdory (1594-1653). Cette pièce, totalement oubliée par la réputation du "Cid", rendit pourtant célèbre l'obscur débutant jusqu'à la Cour, et permit à la troupe de Montdory de s'installer définitivement à Paris malgré l'opposition de la Troupe royale de l'Hôtel de Bourgogne. C'est une "comédie" qui apporte alors une véritable révolution dans le paysage théâtral de cette première moitié du XVIIe. Corneille emprunte à la pastorale son schéma de relations entre les jeunes amoureux, leurs dialogues, les trahisons de leur coeur, leurs émotions sentimentales, le personnage de la jeune fille acquiert une épaisseur, le tout soutenu par un langage adapté, fondé le plus qu'il est possible sur la conversation naturelle.

Aux deux deux héros Mélite et Tircís, chacun hostile à l'amour, elle par indifférence et lui par légèreté, s'oppose Eraste, qui courtise Mélite en vain depuis deux ans et représente, lui, l'amour constant. Face à ce trio, un couple d'amoureux déjà formé, Cloris, sœur de Tircís, et Philandre. Eraste, pour convaincre Tircís que l`amour existe et qu`il peut être irrésistible, décide de lui montrer Melite. L`effet est immédiat, Tircís et Mélite tombent amoureux l`un de l`autre. Eraste, désespéré et jaloux, tente de les séparer en écrivant de fausses lettres que Melite aurait envoyées à Philandre : sa vengeance contre Tirsis réussit puisqu`il brise ainsi et son couple et celui que sa sœur Cloris formait avec Philandre. Tandis que Mélite tente en vain de convaincre Cloris de son innocence, on annonce la mort de Tircís : Mélite s'effondre et Eraste devient fou de douleur... Mais l'annonce n'était qu'une feinte pour éprouver les sentiments de Mélite...

Acte I, scène 2 - Eraste, Mélite, Tircis

ERASTE

De deux amis, madame, apaisez la querelle.

Un esclave d'amour le défend d'un rebelle,

Si toutefois un coeur qui n'a jamais aimé,

Fier et vain qu'il en est, peut être ainsi nommé.

Comme, dès le moment que je vous ai servie,

J'ai cru qu'il était seul la véritable vie,

Il n'est pas merveilleux que ce peu de rapport

Entre nos deux esprits sème quelque discord.

Je me suis donc piqué contre sa médisance

Avec tant de malheur, ou tant d'insuffisance,

Que des droits si sacrés et si pleins d'équité

N'ont pu se garantir de sa subtilité,

Et je l'amène ici, n'ayant plus que répondre,

Assuré que vos yeux le sauront mieux confondre.

MELITE

Vous deviez l'assurer plutôt qu'il trouverait,

En ce mépris d'amour, qui le seconderait.

TIRCIS

Si le coeur ne dédit ce que la bouche exprime,

Et ne fait de l'amour une plus haute estime,

Je plains les malheureux à qui vous en donnez,

Comme à d'étranges maux par leur sort destinés.

MELITE

Ce reproche sans cause avec raison m'étonne :

Je ne reçois d'amour et n'en donne à personne.

Les moyens de donner ce que je n'eus jamais ?

ERASTE

Ils vous sont trop aisés ; et par vous désormais

La nature pour moi montre son injustice

A pervertir son cours pour me faire un supplice.

MELITE

Supplice imaginaire, et qui sent son moqueur.

Eraste

Supplice qui déchire et mon âme et mon coeur.

MELITE

Il est rare qu'on porte avec si bon visage

L'âme et le coeur ensemble en si triste équipage.

ERASTE

Votre charmant aspect suspendant mes douleurs,

Mon visage du vôtre emprunte les couleurs.

MELITE

Faites mieux ; pour finir vos maux et votre flamme,

Empruntez tout d'un temps les froideurs de mon âme.

ERASTE

Vous voyant, les froideurs perdent tout leur pouvoir ;

Et vous n'en conservez que faute de vous voir.

MELITE

Eh quoi ! tous les miroirs ont−ils de fausses glaces ?

ERASTE

Penseriez−vous y voir la moindre de vos grâces ?

De si frêles sujets ne sauraient exprimer

Ce que l'amour aux coeurs peut lui seul imprimer ;

Et quand vous en voudrez croire leurs impuissances,

Cette légère idée et faible connaissance

Que vous aurez par eux de tant de raretés

Vous mettra hors de pair de toutes les beautés.

MELITE

Voilà trop vous tenir dans une complaisance

Que vous dussiez quitter, du moins en ma présence,

Et ne démentir pas le rapport de vos yeux,

Afin d'avoir sujet de m'entreprendre mieux.

ERASTE

Le rapport de mes yeux, aux dépens de mes larmes,

Ne m'a que trop appris le pouvoir de vos charmes.

TIRCIS

Sur peine d'être ingrate, il faut de votre part

Reconnaître les dons que le ciel vous départ.

ERASTE

Voyez que d'un second mon droit se fortifie.

MELITE

Voyez que son secours montre qu'il s'en défie.

TIRCIS

Je me range toujours d'avec la vérité.

MELITE

Si vous la voulez suivre, elle est de mon côté.

TIRCIS

Oui, sur votre visage, et non en vos paroles.

Mais cessez de chercher ces refuites frivoles ;

Et prenant désormais des sentiments plus doux,

Ne soyez plus de glace à qui brûle pour vous.

MELITE

Un ennemi d'amour me tenir ce langage !

Accordez votre bouche avec votre courage ;

Pratiquez vos conseils, ou ne m'en donnez pas.

TIRCIS

J'ai connu mon erreur auprès de vos appas.

Il vous l'avait bien dit.

ERASTE

Ainsi donc, par l'issue

Mon âme sur ce point n'a point été déçue ?

TIRCIS

Si tes feux en son coeur produisaient même effet,

Crois−moi, que ton bonheur serait bientôt parfait.

MELITE

Pour voir si peu de chose aussitôt vous dédire,

Me donne à vos dépens de beaux sujets de rire ;

Mais je pourrais bientôt à m'entendre flatter

Concevoir quelque orgueil qu'il vaut mieux éviter.

Excusez ma retraite.

ERASTE

Adieu, belle inhumaine,

De qui seule dépend, et ma joie, et ma peine.

MELITE

Plus sage à l'avenir, quittez ces vains propos,

Et laissez votre esprit et le mien en repos.

Acte I, scène 3 - Eraste, Tircis

ERASTE

Maintenant suis−je un fou ? mérité−je du blâme ?

Que dis−tu de l'objet ? que dis−tu de ma flamme ?

TIRCIS

Que veux−tu que j'en die ? Elle a je ne sais quoi

Qui ne peut consentir que l'on demeure à soi.

Mon coeur, jusqu'à présent à l'amour invincible,

Ne se maintient qu'à force aux termes d'insensible ;

Tout autre que Tircis mourrait pour la servir.

ERASTE

Confesse franchement qu'elle a su te ravir,

Et que tu ne veux pas prendre pour cette belle

Avec le nom d'amant le titre d'infidèle.

Rien que notre amitié ne t'en peut détourner ;

Mais ta muse du moins, facile à suborner,

Avec plaisir déjà prépare quelques veilles

A de puissants efforts pour de telles merveilles.

TIRCIS

En effet, ayant vu tant et de tels appas,

Que je ne rime point, je ne le promets pas.

ERASTE

Tes feux n'iront−ils point plus avant que la rime ?

TIRCIS

Si je brûle jamais, je veux brûler sans crime.

ERASTE

Mais si sans y penser tu te trouvais surpris ?

TIRCIS

Quitte pour décharger mon coeur dans mes écrits.

J'aime bien ces discours de plaintes et d'alarmes,

De soupirs, de sanglots, de tourments et de larmes ;

C'est de quoi fort souvent je bâtis ma chanson,

Mais j'en connais, sans plus, la cadence et le son.

Souffre qu'en un sonnet je m'efforce à dépeindre

Cet agréable feu que tu ne peux éteindre :

Tu le pourras donner comme venant de toi.

ERASTE

Ainsi ce coeur d'acier qui me tient sous sa loi,

Verra ma passion pour le moins en peinture.

Je doute néanmoins qu'en cette portraiture

Tu ne suives plutôt tes propres sentiments.

TIRCIS

Me prépare le ciel de nouveaux châtiments,

Si jamais un tel crime entre dans mon courage !

ERASTE

Adieu. Je suis content, j'ai ta parole en gage,

Et sais trop que l'honneur t'en fera souvenir.

TIRCIS, seul.

En matière d'amour rien n'oblige à tenir ;

Et les meilleurs amis, lorsque son feu les presse,

Font bientôt vanité d'oublier leur promesse.

1632 - "Clitandre, ou l'innocence délivrée"

Mélite ne déplut pas, mais on dit au jeune provincial qu'il n'y avait pas assez d'incidents faisant effet. Dans sa première tragi-comédie, Corneille va donc multiplier dans Clitandre les actions les plus spectaculaires et se flatte d'avoir "mis les accidents mêmes sur la scène" au lieu des "longs et ennuyeux récits", combats, viol et éborgnement, retournement de situations, une esthétique étonnante. Aimées l'une de Clitandre, l'autre de Pymante, les princesses Caliste et Dorise sont toutes deux éprises de Rosidor. Celui-ci rend à Caliste son amour, au grand dépit de Dorise qui, pour perdre sa rivale, l'entraîne dans la forêt, où elle médite de lui donner la mort. Pymante cependant, qui hait Rosidor, a chargé les domestiques de Clitandre d'assassiner son trop heureux rival. Rosidor, poursuivi dans la forêt par Pymante déguisé et ses complices, trouve Dorise qui s'apprête à plonger une épée dans le sein de Caliste, Se saisissant de l'épée, il tue un de ses agresseurs et met Pymante en déroute; puis, plein de rage contre Clitandre, qu'il croit l'auteur de l'agression, il rentre avec Caliste au palais. Dorise de son côté s'est enfuie et, n'osant retourner à la Cour, revêt les vêtements du mort; déguisée, elle erre dans les bois où elle rencontre Pymante qui la reconnaît. et dont elle repousse les assauts en l'éborgnant....

Acte IV, scène 1 - Pymante, Dorise

DORISE

Je te le dis encor, tu perds temps à me suivre ;

Souffre que de tes yeux ta pitié me délivre :

Tu redoubles mes maux par de tels entretiens.

PYMANTE

Prenez à votre tour quelque pitié des miens,

Madame, et tarissez ce déluge de larmes ;

Pour rappeler un mort ce sont de faibles armes ;

Et, quoi que vous conseille un inutile ennui,

Vos cris et vos sanglots ne vont point jusqu'à lui.

DORISE

Si mes sanglots ne vont où mon coeur les envoie,

Du moins par eux mon âme y trouvera la voie ;

S'il lui faut un passage afin de s'envoler,

Ils le lui vont ouvrir en le fermant à l'air.

Sus donc, sus, mes sanglots ! redoublez vos secousses :

Pour un tel désespoir vous les avez trop douces :

Faites pour m'étouffer de plus puissants efforts.

PYMANTE

Ne songez plus, madame, à rejoindre les morts ;

Pensez plutôt à ceux qui n'ont point d'autre envie

Que d'employer pour vous le reste de leur vie ;

Pensez plutôt à ceux dont le service offert

Accepté vous conserve, et refusé vous perd.

DORISE

Crois−tu donc, assassin, m'acquérir par ton crime ?

Qu'innocent méprisé, coupable je t'estime ?

A ce compte, tes feux n'ayant pu m'émouvoir,

Ta noire perfidie obtiendrait ce pouvoir ?

Je chérirais en toi la qualité de traître,

Et mon affection commencerait à naître

Lorsque tout l'univers a droit de te haïr ?

PYMANTE

Si j'oubliai l'honneur jusques à le trahir,

Si, pour vous posséder, mon esprit, tout de flamme,

N'a rien cru de honteux, n'a rien trouvé d'infâme,

Voyez par là, voyez l'excès de mon ardeur :

Par cet aveuglement jugez de sa grandeur.

DORISE

Non, non, ta lâcheté, que j'y vois trop certaine,

N'a servi qu'à donner des raisons à ma haine.

Ainsi ce que j'avais pour toi d'aversion

Vient maintenant d'ailleurs que d'inclination :

C'est la raison, c'est elle à présent qui me guide

Aux mépris que je fais des flammes d'un perfide.

PYMANTE

Je ne sache raison qui s'oppose à mes voeux,

Puisqu'ici la raison n'est que ce que je veux,

Et, ployant dessous moi, permet à mon envie

De recueillir les fruits de vous avoir servie.

Il me faut des faveurs malgré vos cruautés.

DORISE

Exécrable ! ainsi donc tes désirs effrontés

Voudraient sur ma faiblesse user de violence ?

PYMANTE

Je ris de vos refus, et sais trop la licence

Que me donne l'amour en cette occasion.

DORISE, lui crevant l'oeil de son aiguille.

Traître ! ce ne sera qu'à ta confusion.

PYMANTE, portant les mains à son oeil crevé.

Ah, cruelle !

DORISE

Ah, brigand !

PYMANTE

Ah, que viens−tu de faire ?

DORISE

De punir l'attentat d'un infâme corsaire.

PYMANTE, prenant son épée dans la caverne où il l'avait jetée au second acte.

Ton sang m'en répondra ; tu m'auras beau prier,

Tu mourras.

DORISE, à part.

Fuis, Dorise, et laisse−le crier.

Acte IV, scène 2

PYMANTE

Où s'est−elle cachée ? où l'emporte sa fuite ?

Où faut−il que ma rage adresse ma poursuite ?

La tigresse m'échappe, et, telle qu'un éclair,

En me frappant les yeux, elle se perd en l'air ;

Ou plutôt, l'un perdu, l'autre m'est inutile ;

L'un s'offusque du sang qui de l'autre distille.

Coule, coule, mon sang : en de si grands malheurs,

Tu dois avec raison me tenir lieu de pleurs :

Ne verser désormais que des larmes communes,

C'est pleurer lâchement de telles infortunes.

Je vois de tous côtés mon supplice approcher ;

N'osant me découvrir, je ne me puis cacher.

Mon forfait avorté se lit dans ma disgrâce,

Et ces gouttes de sang me font suivre à la trace.

Miraculeux effet ! Pour traître que je sois,

Mon sang l'est encor plus, et sert tout à la fois

De pleurs à ma douleur, d'indices à ma prise,

De peine à mon forfait, de vengeance à Dorise.

O toi qui, secondant son courage inhumain,

Loin d'orner ses cheveux, déshonores sa main,

Exécrable instrument de sa brutale rage,

Tu devais pour le moins respecter son image ;

Ce portrait accompli d'un chef−d'oeuvre des cieux,

Imprimé dans mon coeur, exprimé dans mes yeux,

Quoi que te commandât une âme si cruelle,

Devait être adoré de ta pointe rebelle.

Honteux restes d'amour qui brouillez mon cerveau !

Quoi ! puis−je en ma maîtresse adorer mon bourreau ?

Remettez−vous, mes sens ; rassure−toi, ma rage ;

Reviens, mais reviens seule animer mon courage ;

Tu n'as plus à débattre avec mes passions

L'empire souverain dessus mes actions ;

L'amour vient d'expirer, et ses flammes éteintes

Ne t'imposeront plus leurs infâmes contraintes.

Dorise ne tient plus dedans mon souvenir

Que ce qu'il faut de place à l'ardeur de punir :

Je n'ai plus rien en moi qui n'en veuille à sa vie.

Sus donc, qui me la rend ? Destins, si votre envie,

Si votre haine encor s'obstine à mes tourments,

Jusqu'à me réserver à d'autres châtiments,

Faites que je mérite, en trouvant l'inhumaine,

Par un nouveau forfait, une nouvelle peine,

Et ne me traitez pas avec tant de rigueur

Que mon feu ni mon fer ne touchent point son coeur.

Mais ma fureur se joue, et demi−languissante,

S'amuse au vain éclat d'une voix impuissante.

Recourons aux effets, cherchons de toutes parts ;

Prenons dorénavant pour guides les hasards.

Quiconque ne pourra me montrer la cruelle,

Que son sang aussitôt me réponde pour elle ;

Et ne suivant ainsi qu'une incertaine erreur,

Remplissons tous ces lieux de carnage et d'horreur.

(Une tempête survient.)

Mes menaces déjà font trembler tout le monde :

Le vent fuit d'épouvante, et le tonnerre en gronde ;

L'oeil du ciel s'en retire, et par un voile noir,

N'y pouvant résister, se défend d'en rien voir ;

Cent nuages épais se distillant en larmes,

A force de pitié, veulent m'ôter les armes,

La nature étonnée embrasse mon courroux,

Et veut m'offrir Dorise, ou devancer mes coups.

Tout est de mon parti : le ciel même n'envoie

Tant d'éclairs redoublés qu'afin que je la voie.

Quelques lieux où l'effroi porte ses pas errants,

Ils sont entrecoupés de mille gros torrents.

Que je serais heureux, si cet éclat de foudre,

Pour m'en faire raison, l'avait réduite en poudre !

Allons voir ce miracle, et désarmer nos mains,

Si le ciel a daigné prévenir nos desseins.

Destins, soyez enfin de mon intelligence,

Et vengez mon affront, ou souffrez ma vengeance !

1631 - "La Veuve, ou le Traître trahi", une comédie galante et réaliste qui va installer Corneille parmi les dramaturges de son temps, Scudéry, Du Ryer, Mairet, Rotrou. Il conte l'inclination d'une jeune et riche veuve, Clarice, pour une jeune homme, Philiste, qui n'ose déclarer sa flamme tant il se sait pauvre. Mais il ose enfin, et Clarice, dans des stances qui annoncent celles de Rodrigue (Le Cid, I,6) et de Polyeucte (IV,2), partage son allégresse et son amour avec ses "chers confidents":

Acte III, Scène 8 - Clarice, dans son jardin

Chers confidents de mes désirs,

Beaux lieux, secrets témoins de mon inquiétude,

Ce n'est plus avec des soupirs

Que je viens abuser de votre solitude ;

Mes tourments sont passés,

Mes voeux sont exaucés,

La joie aux maux succède :

Mon sort en ma faveur change sa dure loi,

Et pour dire en un mot le bien que je possède,

Mon Philiste est à moi.

En vain nos inégalités

M'avaient avantagée à mon désavantage.

L'amour confond nos qualités,

Et nous réduit tous deux sous un même esclavage.

L'aveugle outrecuidé

Se croirait mal guidé

Par l'aveugle fortune ;

Et son aveuglement par miracle fait voir

Que quand il nous saisit, l'autre nous importune,

Et n'a plus de pouvoir.

Cher Philiste, à présent tes yeux,

Que j'entendais si bien sans les vouloir entendre,

Et tes propos mystérieux,

Par leurs rusés détours n'ont plus rien à m'apprendre.

Notre libre entretien

Ne dissimule rien ;

Et ces respects farouches

N'exerçant plus sur nous de secrètes rigueurs,

L'amour est maintenant le maître de nos bouches

Ainsi que de nos coeurs.

Qu'il fait bon avoir enduré !

Que le plaisir se goûte au sortir des supplices !

Et qu'après avoir tant duré,

La peine qui n'est plus augmente nos délices !

Qu'un si doux souvenir

M'apprête à l'avenir

D'amoureuses tendresses !

Que mes malheurs finis auront de volupté !

Et que j'estimerai chèrement ces caresses

Qui m'auront tant coûté !

Mon heur me semble sans pareil ;

Depuis qu'en liberté notre amour m'en assure,

Je ne crois pas que le soleil...

Acte II, scène 4, on y trouve peut-être la plus jolie « déclaration » du monde...

PHILISTE.

Madame, excusez-moi, je sais mieux reconnaître

Mes défauts, et le peu que le ciel m'a fait naître.

CLARICE.

N'oublierez-vous jamais ces termes ravalés,

Pour vous priser de bouche autant que vous valez ?

Seriez-vous bien content qu'on crût ce que vous dites ?

Demeurez avec moi d'accord de vos mérites ;

Laissez-moi me flatter de cette vanité,

Que j'ai quelque pouvoir sur votre liberté,

Et qu'une humeur si froide, à toute autre invincible,

Ne perd qu'auprès de moi le titre d'insensible :

Une si douce erreur tâche à s'autoriser ;

Quel plaisir prenez-vous à m'en désabuser ?

PHILISTE.

Ce n'est point une erreur ; pardonnez-moi, madame,

Ce sont les mouvements les plus sains de mon âme.

Il est vrai, je vous aime, et mes feux indiscrets

Se donnent leur supplice en demeurant secrets.

Je reçois sans contrainte une ardeur téméraire ;

Mais si j'ose brûler, je sais aussi me taire ;

Et près de votre objet, mon unique vainqueur,

Je puis tout sur ma langue, et rien dessus mon coeur.

En vain j'avais appris que la seule espérance

Entretenait l'amour dans la persévérance :

J'aime sans espérer, et mon coeur enflammé

A pour but de vous plaire, et non pas d'être aimé.

L'amour devient servile, alors qu'il se dispense

À n'allumer ses feux que pour la récompense.

Ma flamme est toute pure, et sans rien présumer,

Je ne cherche en aimant que le seul bien d'aimer.

CLARICE.

Et celui d'être aimé, sans que tu le prétendes,

Préviendra tes désirs et tes justes demandes.

Ne déguisons plus rien, cher Philiste : il est temps

Qu'un aveu mutuel rende nos voeux contents.

Donnons-leur, je te prie, une entière assurance ;

Vengeons-nous à loisir de notre indifférence,

Vengeons-nous à loisir de toutes ces langueurs

Où sa fausse couleur avait réduit nos coeurs.

PHILISTE.

Vous me jouez, madame, et cette accorte feinte

Ne donne à mon amour qu'une railleuse atteinte.

CLARICE.

Quelle façon étrange ! En me voyant brûler,

Tu t'obstines encore à le dissimuler ;

Tu veux qu'encore un coup je me donne la honte

De te dire à quel point l'amour pour toi me dompte :

Tu le vois cependant avec pleine clarté,

Et veux douter encore de cette vérité ?

PHILISTE.

Oui, j'en doute, et l'excès du bonheur qui m'accable

Me surprend, me confond, me paraît incroyable.

Madame, est-il possible ? Et me puis-je assurer

D'un bien à quoi mes voeux n'oseraient aspirer ?

1634 - "La Place royale, ou l'Amoureux extravagant"

"La Galerie du Palais" puis "La Place royale", comédie représentée pour la première fois au théâtre du Marais entre août 1633 et mars 1634, innovent en déroulant l'intrigue dans un décor réel, familier pour le public, loin des schémas pastoraux sur lesquels étaient construites les quatre premières comédies. "La Place royale" étant peut-être l'exemple le plus abouti de la comédie cornélienne. Elle traite des rapports de l'amour et de la liberté, problématique qui n'est pas totalement étrangère à celle du héros cornélien dans les tragédies. Le héros Alidor souffre d'aimer car l'amour aliène sa liberté. Par son attitude, il en viendra à causer le malheur d'Angélique, son amante, qui entrera au couvent, puis le sien propre s'apercevant trop tardivement de sa folie...

Des caractères originaux surgissent ici, Phylis, enjouée, frivole, qui se plaît à traîner après elle de nombreux adorateurs et à les rendre jaloux l'un de l'autre, quitte à épouser joyeusement celui que le hasard des événements aura conduit jusqu'au mariage. Angélique est toute au contraire une pathétique figure d'amoureuse, en dehors d'Alidor, nul n'existe pour elle, et sa trahison la laissera désemparée. Enfin Alidor, qui aime sincèrement Angélique mais veut se dégager de cet amour partagé, afin de sauvegarder son indépendance morale: Angélique est trop belle pour lui et se sent enfermé dans un esclavage de sentiment qu'il juge déshonorant....

Acte II - Scène 4 - Angélique, Phylis

ANGELIQUE

Le croirais−tu, Phylis ? Alidor m'abandonne.

PHYLIS

Pourquoi non ? Je n'y vois rien du tout qui m'étonne,

Rien qui ne soit possible, et de plus fort commun.

La constance est un bien qu'on ne voit en pas un.

Tout change sous les cieux, mais partout bon remède.

ANGELIQUE

Le ciel n'en a point fait au mal qui me possède.

PHYLIS

Choisis de mes amants, sans t'affliger si fort,

Et n'appréhende pas de me faire grand tort ;

J'en pourrais, au besoin, fournir toute la ville,

Qu'il m'en demeurerait encor plus de deux mille.

ANGELIQUE

Tu me ferais mourir avec de tels propos ;

Ah ! laisse−moi plutôt soupirer en repos,

Ma soeur.

PHYLIS

Plût au bon Dieu que tu voulusses l'être !

ANGELIQUE

Eh quoi ! tu ris encor ! C'est bien faire paraître...

PHYLIS

Que je ne saurais voir d'un visage affligé

Ta cruauté punie, et mon frère vengé.

Après tout, je connais quelle est ta maladie :

Tu vois comme Alidor est plein de perfidie ;

Mais je mets dans deux jours ma tête à l'abandon

Au cas qu'un repentir n'obtienne son pardon.

ANGELIQUE

Après que cet ingrat me quitte pour Clarine ?

PHYLIS

De le garder longtemps elle n'a pas la mine ;

Et j'estime si peu ces nouvelles amours,

Que je te pleige encor son retour dans deux jours ;

Et lors ne pense pas, quoi que tu te proposes,

Que de tes volontés devant lui tu disposes.

Prépare tes dédains, arme−toi de rigueur,

Une larme, un soupir te percera le coeur ;

Et je serai ravie alors de voir vos flammes

Brûler mieux que devant, et rejoindre vos âmes.

Mais j'en crains un succès à ta confusion :

Qui change une fois change à toute occasion ;

Et nous verrons toujours, si Dieu le laisse vivre,

Un change, un repentir, un pardon, s'entre−suivre.

Ce dernier est souvent l'amorce d'un forfait,

Et l'on cesse de craindre un courroux sans effet.

ANGELIQUE

Sa faute a trop d'excès pour être rémissible,

Ma soeur ; je ne suis pas de la sorte insensible :

Et si je présumais que mon trop de bonté

Pût jamais se résoudre à cette lâcheté,

Qu'un si honteux pardon pût suivre cette offense,

J'en préviendrais le coup, m'en ôtant la puissance.

Adieu : dans la colère où je suis aujourd'hui,

J'accepterais plutôt un barbare que lui.

1634 - L'art d'apprivoiser les règles - Du temps de "Clitandre", Corneille se moquait des règles. Préface de Clitandre: « Je me donne la liberté de choquer les anciens d'autant mieux qu'ils ne sont pas en état de me répondre. » Mais à partir de "La Suivante", en 1634 (il est chez Richelieu) il devient à la fois, à l'égard des règles, très respectueux et très chicaneur. Dans "La Suivante" on y voit une demoiselle de compagnie chercher à supplanter sa maîtresse, semer la zizanie entre des amants, aboutir au malheur de tous, mais aussi au sien, et on y rencontre un vieillard amoureux, le premier dans Corneille, mais antipathique et odieux. Préface de la Suivante: "Les règles des anciens sont assez religieusement observées ici. Il n'y a qu'une action principale à quoi toutes les autres aboutissent; son lieu n'a pas plus d'étendue que celle du théâtre et le temps n'en est pas plus long que celui de la représentation, si vous en exceptez l'heure du dîner qui se passe entre le premier et le second acte. La liaison même des scènes, qui n'est qu'un embellissement et non pas un précepte, y est gardée et si vous prenez la peine de compter les vers vous n'en trouverez pas en un acte plus qu'en l'autre. Ce n'est pas que je me sois assujetti depuis aux mêmes rigueurs. J'aime à suivre les règles; mais, loin de me rendre leur esclave, je les élargis et resserre selon le besoin qu'en a mon sujet, et je romps même sans scrupule celle qui regarde la durée de l'action quand sa sévérité me semble absolument incompatible avec les beautés des événements que je décris. Savoir les règles et entendre le secret de les apprivoiser adroitement avec notre théâtre, ce sont deux sciences bien différentes, et peut-être que pour faire maintenant réussir une pièce ce n'est pas assez d'avoir étudié dans les livres d'Aristote et d'Horace..."

1635 - Jean de Mairet (1604-1686) remet en vogue la tragédie avec la "Sophonisbe", chef d'oeuvre de l'auteur et toute première observant la règle des trois unités. La tragédie fut jouée devant Louis XIII et obtint un tel succès que son auteur se vit accorder une pension de Richelieu. Mais le succès de Mairet s'estompa rapidement lorsque Corneille décida de s'essayer à la tragédie. Première tentative en 1635 avec "Médée", inspirée par les tragédies d'Euripide et de Sénèque, puis se tourne vers l'Espagne : c'est que depuis le XVIe siècle, à Rouen, une importante colonie espagnole y habite. Il tire le "Matamore" de L'Illusion comique" des "Rodomontades espagnoles" puis des "Enfances du Cid" de Guillen de Castro, Le Cid..

1635 - "La Médée"

La Médée en cinq actes de Pierre Corneille fut représentée à Paris en 1635, l'auteur hésitant entre pièce spectaculaire, fable et violence du drame. A Corinthe, où Médée et Jason se sont réfugiés après l'enlèvement de la Toison d`or, Jason, poussé par l'ambition, décide de s'unir à Créüse pour s`assurer la protection de son père Créon. roi de Thèbes. Médée va donc quitter son époux et son pays, mais se vengera. Créüse manifeste alors le désir de revêtir la robe de l`abandonnée; Jason consent à ce caprice. En vain, Médée lui rappelle tout ce qu`elle a fait pour lui : Jason lui ordonne de partir, sinon Créon n'épargnera ni sa vie ni celle de ses fils, Voyant cela, Médée répand les poisons les plus nocifs sur la robe que convoite Créüse. puis, par l'effet de sa magie, libère Egée, roi d`Athènes, prétendant à la main de Créüse, que Jason avait vaincu et fait prisonnier. Ayant mis le vêtement empoisonné, la nouvelle épouse meurt et le père de celle-ci, accouru pour la secourir, succombe lui aussi. Jason décide de les venger en immolant ses propres fils sur leur sépulture parce qu`ils ont été, en apportant la robe fatale, les instruments de mort de leur mère; mais elle l`a devancé en les tuant elle-même et, après l'avoir provoqué, elle s`élève d`un balcon dans les airs et disparaît dans un char tiré par deux dragons. Le malheureux se tue. Reste le "moi" de Médée et sa fameuse réplique, "Moi, dis-je, et c`est assez", par laquelle la magicienne affirme qu`elle ne trouve qu'en elle-même sa seule raison de vivre...

Acte I, Scène V - Médée, Nérine

MEDEE

Et bien ! Nérine, à quand, à quand cet hyménée ?

En ont−ils choisi l'heure ? en sais−tu la journée ?

N'en as−tu rien appris ? n'as−tu point vu Jason ?

N'appréhende−t−il rien après sa trahison ?

Croit−il qu'en cet affront je m'amuse à me plaindre ?

S'il cesse de m'aimer, qu'il commence à me craindre.

Il verra, le perfide, à quel comble d'horreur

De mes ressentiments peut monter la fureur.

NERINE

Modérez les bouillons de cette violence,

Et laissez déguiser vos douleurs au silence.

Quoi ! madame, est−ce ainsi qu'il faut dissimuler ?

Et faut−il perdre ainsi des menaces en l'air ?

Les plus ardents transports d'une haine connue

Ne sont qu'autant d'éclairs avortés dans la nue,

Qu'autant d'avis à ceux que vous voulez punir,

Pour repousser vos coups, ou pour les prévenir.

Qui peut sans s'émouvoir supporter une offense,

Peut mieux prendre à son point le temps de sa vengeance ;

Et sa feinte douceur, sous un appas mortel,

Mène insensiblement sa victime à l'autel.

MEDEE

Tu veux que je me taise et que je dissimule !

Nérine, porte ailleurs ce conseil ridicule ;

L'âme en est incapable en de moindres malheurs,

Et n'a point où cacher de pareilles douleurs.

Jason m'a fait trahir mon pays et mon père,

Et me laisse au milieu d'une terre étrangère,

Sans support, sans amis, sans retraite, sans bien,

La fable de son peuple et la haine du mien :

Nérine, après cela tu veux que je me taise !

Ne dois−je point encore en témoigner de l'aise,

De ce royal hymen souhaiter l'heureux jour,

Et forcer tous mes soins à servir son amour ?

NERINE

Madame, pensez mieux à l'éclat que vous faites.

Quelque juste qu'il soit, regardez où vous êtes ;

Considérez qu'à peine un esprit plus remis

Vous tient en sûreté parmi vos ennemis.

MEDEE

L'âme doit se roidir plus elle est menacée,

Et contre la fortune aller tête baissée,

La choquer hardiment, et sans craindre la mort

Se présenter de front à son plus rude effort.

Cette lâche ennemie a peur des grands courages,

Et sur ceux qu'elle abat redouble ses outrages.

NERINE

Que sert ce grand courage où l'on est sans pouvoir ?

MEDEE

Il trouve toujours lieu de se faire valoir.

NERINE

Forcez l'aveuglement dont vous êtes séduite,

Pour voir en quel état le sort vous a réduite.

Votre pays vous hait, votre époux est sans foi :

Dans un si grand revers que vous reste−t−il ?

MEDEE

Moi,

Moi, dis−je, et c'est assez.

NERINE

Quoi ! vous seule, madame ?

MEDEE

Oui, tu vois en moi seule et le fer et la flamme,

Et la terre, et la mer, et l'enfer, et les cieux,

Et le sceptre des rois, et le foudre des dieux.

NERINE

L'impétueuse ardeur d'un courage sensible

A vos ressentiments figure tout possible :

Mais il faut craindre un roi fort de tant de sujets.

MEDEE

Mon père, qui l'était, rompit−il mes projets ?

NERINE

Non ; mais il fut surpris, et Créon se défie.

Fuyez, qu'à ses soupçons il ne vous sacrifie.

MEDEE

Las ! je n'ai que trop fui ; cette infidélité

D'un juste châtiment punit ma lâcheté.

Si je n'eusse point fui pour la mort de Pélie,

Si j'eusse tenu bon dedans la Thessalie,

Il n'eût point vu Créuse, et cet objet nouveau

N'eût point de notre hymen étouffé le flambeau.

NERINE

Fuyez encor, de grâce.

MEDEE

Oui, je fuirai, Nérine ;

Mais, avant, de Créon on verra la ruine.

Je brave la fortune, et toute sa rigueur

En m'ôtant un mari ne m'ôte pas le coeur ;

Sois seulement fidèle, et sans te mettre en peine,

Laisse agir pleinement mon savoir et ma haine.

NERINE, seule.

Madame... Elle me quitte au lieu de m'écouter,

Ces violents transports la vont précipiter,

D'une trop juste ardeur l'inexorable envie

Lui fait abandonner le souci de sa vie.

Tâchons encore un coup d'en divertir le cours.

Apaiser sa fureur, c'est conserver ses jours.

1636 - "L'Illusion Comique"

"L'Illusion comique" et "Le Menteur" appartiennent au comique proprement dit (le personnage de Matamore, dans l'Illusion comique, est directement issu de la commedia dell'arte). En outre, elles relèvent pleinement de l'esthétique baroque, abordant les thèmes de la métamorphose et de l'illusion et présentant le monde comme un théâtre. "L'Illusion comique" joue plus particulièrement de l'ambivalence entre l'être et le paraître, entre la vie et le spectacle. Cette pièce est d'une nature composite, et Corneille lui-même, dans l'épître préliminaire, la décrit comme «un étrange monstre […]. Le premier acte n'est qu'un prologue, les trois suivants sont une comédie imparfaite, le dernier est une tragédie». Toute l'originalité de l'oeuvre vient de sa structure singulière dite du "théâtre dans le théâtre", avec une variété de lieux rassemblée dans un lieu unique, une multiplicité d'actions dans une même histoire. L'expérience fut bien reçue du public. Au centre donc de "L'Illusion comique", une caricature d'héroïsme, le soldat fanfaron, Gascon Matamore, le pourfendeur de Mores. Inquiet du sort de son fils Clindor, qui a fui la maison paternelle, Pridamant vient consulter le magicien Alcandre qui lui révèle que le jeune homme est au service du capitan Matamore. Au centre, Isabelle, aimée de Clindor, convoitée par Matamore et promise à Adraste par son père...

L'Illusion comique, acte II, scène 2 - Matamore, Clindor

CLINDOR

Quoi ! monsieur, vous rêvez ! et cette âme hautaine,

Après tant de beaux faits, semble être encore en peine !

N'êtes−vous point lassé d'abattre des guerriers,

Et vous faut−il encor quelques nouveaux lauriers ?

MATAMORE

Il est vrai que je rêve, et ne saurais résoudre

Lequel je dois des deux le premier mettre en poudre,

Du grand sophi de Perse, ou bien du grand mogor.

CLINDOR

Eh ! de grâce, monsieur, laissez−les vivre encor.

Qu'ajouterait leur perte à votre renommée ?

D'ailleurs, quand auriez−vous rassemblé votre armée ?

MATAMORE

Mon armée ? Ah ! poltron ! ah ! traître ! pour leur mort

Tu crois donc que ce bras ne soit pas assez fort ?

Le seul bruit de mon nom renverse les murailles,

Défait les escadrons, et gagne les batailles.

Mon courage invaincu contre les empereurs

N'arme que la moitié de ses moindres fureurs ;

D'un seul commandement que je fais aux trois Parques,

Je dépeuple l'Etat des plus heureux monarques ;

Le foudre est mon canon, les Destins mes soldats :

Je couche d'un revers mille ennemis à bas.

D'un souffle je réduis leurs projets en fumée ;

Et tu m'oses parler cependant d'une armée !

Tu n'auras plus l'honneur de voir un second Mars ;

Je vais t'assassiner d'un seul de mes regards,

Veillaque. Toutefois, je songe à ma maîtresse ;

Ce penser m'adoucit. Va, ma colère cesse,

Et ce petit archer qui dompte tous les dieux

Vient de chasser la mort qui logeait dans mes yeux.

Regarde, j'ai quitté cette effroyable mine

Qui massacre, détruit, brise, brûle, extermine ;

Et, pensant au bel oeil qui tient ma liberté,

Je ne suis plus qu'amour, que grâce, que beauté.

CLINDOR

O dieux ! en un moment que tout vous est possible !

Je vous vois aussi beau que vous étiez terrible,

Et ne crois point d'objet si ferme en sa rigueur,

Qu'il puisse constamment vous refuser son coeur.

MATAMORE

Je te le dis encor, ne sois plus en alarme :

Quand je veux, j'épouvante ; et quand je veux, je charme ;

Et, selon qu'il me plaît, je remplis tour à tour

Les hommes de terreur, et les femmes d'amour.

Du temps que ma beauté m'était inséparable,

Leurs persécutions me rendaient misérable ;

Je ne pouvais sortir sans les faire pâmer ;

Mille mouraient par jour à force de m'aimer :

J'avais des rendez−vous de toutes les princesses ;

Les reines à l'envi mendiaient mes caresses ;

Celle d'Ethiopie, et celle du Japon,

Dans leurs soupirs d'amour ne mêlaient que mon nom.

De passion pour moi deux sultanes troublèrent ;

Deux autres, pour me voir, du sérail s'échappèrent :

J'en fus mal quelque temps avec le Grand Seigneur.

CLINDOR

Son mécontentement n'allait qu'à votre honneur.

MATAMORE

Ces pratiques nuisaient à mes desseins de guerre,

Et pouvaient m'empêcher de conquérir la terre.

D'ailleurs, j'en devins las ; et pour les arrêter,

J'envoyai le Destin dire à son Jupiter

Qu'il trouvât un moyen qui fît cesser les flammes

Et l'importunité dont m'accablaient les dames :

Qu'autrement ma colère irait dedans les cieux

Le dégrader soudain de l'empire des dieux,

Et donnerait à Mars à gouverner sa foudre.

La frayeur qu'il en eut le fit bientôt résoudre :

Ce que je demandais fut prêt en un moment ;

Et depuis, je suis beau quand je veux seulement.

CLINDOR

Que j'aurais, sans cela, de poulets à vous rendre !

MATAMORE

De quelle que ce soit, garde−toi bien d'en prendre,

Sinon de... Tu m'entends ? Que dit−elle de moi ?

CLINDOR

Que vous êtes des coeurs et le charme et l'effroi ;

Et que si quelque effet peut suivre vos promesses,

Son sort est plus heureux que celui des déesses.

MATAMORE

Ecoute. En ce temps−là, dont tantôt je parlois,

Les déesses aussi se rangeaient sous mes lois ;

Et je te veux conter une étrange aventure

Qui jeta du désordre en toute la nature,

Mais désordre aussi grand qu'on en voie arriver.

Le Soleil fut un jour sans se pouvoir lever,

Et ce visible dieu, que tant de monde adore,

Pour marcher devant lui ne trouvait point d'Aurore :

On la cherchait partout, au lit du vieux Tithon,

Dans les bois de Céphale, au palais de Memnon ;

Et faute de trouver cette belle fourrière,

Le jour jusqu'à midi se passa sans lumière.

CLINDOR

Où pouvait être alors la reine des clartés ?

MATAMORE

Au milieu de ma chambre à m'offrir ses beautés :

Elle y perdit son temps, elle y perdit ses larmes ;

Mon coeur fut insensible à ses plus puissants charmes ;

Et tout ce qu'elle obtint pour son frivole amour

Fut un ordre précis d'aller rendre le jour.

CLINDOR

Cet étrange accident me revient en mémoire,

J'étais lors en Mexique, où j'en appris l'histoire

Et j'entendis conter que la Perse en courroux

De l'affront de son dieu murmurait contre vous.

MATAMORE

J'en ouïs quelque chose, et je l'eusse punie ;

Mais j'étais engagé dans la Transylvanie,

Où ses ambassadeurs, qui vinrent l'excuser,

A force de présents me surent apaiser.

CLINDOR

Que la clémence est belle en un si grand courage !

MATAMORE

Contemple, mon ami, contemple ce visage ;

Tu vois un abrégé de toutes les vertus.

D'un monde d'ennemis sous mes pieds abattus,

Dont la race est périe, et la terre déserte,

Pas un qu'à son orgueil n'a jamais dû sa perte :

Tous ceux qui font hommage à mes perfections

Conservent leurs Etats par leurs submissions.

En Europe, où les rois sont d'une humeur civile,

Je ne leur rase point de château ni de ville ;

Je les souffre régner ; mais, chez les Africains,

Partout où j'ai trouvé des rois un peu trop vains,

J'ai détruit les pays pour punir leurs monarques ;

Et leurs vastes déserts en sont de bonnes marques ;

Ces grands sables qu'à peine on passe sans horreur

Sont d'assez beaux effets de ma juste fureur.

CLINDOR

Revenons à l'amour : voici votre maîtresse.

MATAMORE

Ce diable de rival l'accompagne sans cesse.

CLINDOR

Où vous retirez−vous ?

MATAMORE

Ce fat n'est pas vaillant,

Mais il a quelque humeur qui le rend insolent.

Peut−être qu'orgueilleux d'être avec cette belle,

Il serait assez vain pour me faire querelle.

CLINDOR

Ce serait bien courir lui−même à son malheur.

MATAMORE

Lorsque j'ai ma beauté, je n'ai point de valeur.

CLINDOR

Cessez d'être charmant, et faites−vous terrible.

MATAMORE

Mais tu n'en prévois pas l'accident infaillible :

Je ne saurais me faire effroyable à demi ;

Je tuerais ma maîtresse avec mon ennemi.

Attendons en ce coin l'heure qui les sépare.

CLINDOR

Comme votre valeur, votre prudence est rare.

"Le Menteur", qui annonce Molière, imitée de "La Vérité suspecte" de l'espagnol Jean Ruiz de Alarcon, dont l'intrigue, comme son titre le laisse supposer, est fondée sur les mensonges du héros, est une pièce à rebondissements, où les personnages ne sont jamais confrontés à ceux à qui ils croient avoir affaire: ici, chacun trouve sa vérité en pensant la fuir. La pièce fut représentée en 1644 et Julien Bedeau, dit Jodelet, le plus fameux acteur comique du deuxième tiers du XVIIe siècle, incarnait le valet du jeune héros Dorante, Cliton. "La Suite du Menteur", donnée en , est inspirée d'une pièce de Lope de Vega, "Aimer sans savoir qui", mélange d'intrigue romanesque et de passages burlesques. Corneille, après la Suite du Menteur, ne revint jamais à la comédie si ce n'est pour collaborer avec Molière à" Psyché"...

"Le théâtre est un fief dont les rentes sont bonnes" - Corneille fait dans le même temps l'éloge du théâtre, celui-ci est devenu le délices des plus honnêtes gens et est même, pour les comédiens, un métier des plus lucratifs, ce qui prouve qu'il a bien changé:

A présent le théâtre

Est en un point si haut que chacun l'idolâtre,

Et ce que votre temps voyait avec mépris

Est aujourd'hui l'amour de tous les bons esprits,

L'entretien de Paris, le souhait des provinces,

Le divertissement le plus doux de nos princes,

Les délices du peuple et le plaisir des grands:

Il tient le premier rang parmi leurs passe-temps;

Et ceux dont nous voyons la sagesse profonde

Par ses illustres soins conserver tout le monde,

Trouvent dans les douceurs d'un spectacle si beau

De quoi se délasser d'un si pesant fardeau.

Même notre grand roi, ce foudre de la guerre,

Dont le nom se fait craindre aux deux bouts de la terre,

Le front ceint de lauriers, daigne bien quelquefois

Prêter l'œil et l'oreille au théâtre françois :

C'est là que le Parnasse étale ses merveilles;

Les plus rares esprits lui consacrent leurs veilles;

Et tous ceux qu'Apollon voit d'un meilleur regard

De leurs doctes travaux lui donnent quelque part."

1637 - "Le Cid"

En 1636, Le Cid rendit célèbre Pierre Corneille, et inaugure une série de chefs-d'œuvre tragiques, Horace, Cinna, Polyeucte (1640 à 1643), puis La Mort de Pompée et Rodogune (entre 1643 et 1646), Nicomède (1651). Pendant cette période, Corneille écrivit encore une comédie, Le Menteur, puis la Suite du Menteur, mais sa gloire est désormais celle d'un auteur tragique. Cette gloire et l'enthousiasme du public pour ses ouvrages et pour sa personne étaient immense. La fameuse querelle du Cid naquit sans doute de conflits d'intérêts divers et des jalousies aiguisées par le succès de la pièce, mais elle donna lieu à un débat intéressant qui nous renseigne a posteriori sur la formation de l'esthétique classique. En effet, ses ennemis reprochèrent à Corneille de n'avoir pas respecté tout ce qui constitue l'idéal classique au théâtre, notamment les règles de la vraisemblance et de la bienséance, celle des trois unités, ainsi que celle qui préconise la séparation distincte des tons et des genres.

Rodrigue (le "Cid" = "Seigneur") est le fils de don Diègue et l'amant de Chimène, elle-même fille du comte de Gormas, lequel a giflé don Diègue suite à une querelle qui les opposait sur la fonction de gouverneur du prince. Du fait de son grand âge, don Diègue ne peut se venger et demande à son fils de retrouver un honneur perdu...

Le Cid - Acte I, scène IV

DON DIÉGUE

ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie !

N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?

Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers

Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ?

Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire,

Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire,

Tant de fois affermi le trône de son roi,

Trahit donc ma querelle, et ne fait rien pour moi ?

ô cruel souvenir de ma gloire passée !

Oeuvre de tant de jours en un jour effacée !

Nouvelle dignité fatale à mon bonheur !

Précipice élevé d'où tombe mon honneur !

Faut-il de votre éclat voir triompher le comte,

Et mourir sans vengeance, ou vivre dans la honte ?

Comte, sois de mon prince à présent gouverneur ;

Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur ;

Et ton jaloux orgueil par cet affront insigne

Malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne.

Et toi, de mes exploits glorieux instrument,

Mais d'un corps tout de glace inutile ornement,

Fer jadis tant à craindre, et qui, dans cette offense,

M'as servi de parade, et non pas de défense,

Va, quitte désormais le dernier des humains,

Passe, pour me venger en de meilleures mains.

Le Cid - Acte I, scène 5

DON DIÈGUE

Rodrigue, as-tu du cœur ?

DON RODRIGUE

Tout autre que mon père

L'éprouverait sur l'heure.

DON DIÈGUE

Agréable colère !

Digne ressentiment à ma douleur bien doux !

Je reconnais mon sang à ce noble courroux ;

Ma jeunesse revit en cette ardeur si prompte.

Viens, mon fils, viens, mon sang, viens réparer ma honte ;

Viens me venger.

DON RODRIGUE

De quoi ?

DON DIÈGUE

D'un affront si cruel,

Qu'à l'honneur de tous deux il porte un coup mortel :

D'un soufflet. L'insolent en eût perdu la vie ;

Mais mon âge a trompé ma généreuse envie ;

Et ce fer que mon bras ne peut plus soutenir,

Je le remets au tien pour venger et punir.

Va contre un arrogant éprouver ton courage :

Ce n'est que dans le sang qu'on lave un tel outrage ;

Meurs ou tue. Au surplus, pour ne te point flatter,

Je te donne à combattre un homme à redouter ;

Je l'ai vu, tout couvert de sang et de poussière,

Porter partout l'effroi dans une armée entière.

J'ai vu par sa valeur cent escadrons rompus ;

Et pour t'en dire encor quelque chose de plus,

Plus que brave soldat, plus que grand capitaine,

C'est...

DON RODRIGUE

De grâce, achevez.

DON DIÈGUE

Le père de Chimène.

DON RODRIGUE

Le...

DON DIÈGUE

Ne réplique point, je connais ton amour,

Mais qui peut vivre infâme est indigne du jour ;

Plus l'offenseur est cher, et plus grande est l'offense.

Enfin tu sais l'affront, et tu tiens la vengeance :

Je ne te dis plus rien. Venge-moi, venge-toi ;

Montre-toi digne fils d'un père tel que moi.

Accablé des malheurs où le destin me range,

Je vais les déplorer. Va, cours, vole, et nous venge.

Acte II, scène 2 - "Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées La valeur n'attend point le nombre des années", un exemple parmi d'autres du fameux "sublime" que Corneille atteint dans ses formules d'une concision héroïques, des répliques qui se heurtent comme des épées et qui feront sa gloire ...

DON RODRIGUE

À moi, comte, deux mots.

LE COMTE

Parle.

DON RODRIGUE

ôte-moi d'un doute.

Connais-tu bien don Diègue ?

LE COMTE

Oui.

DON RODRIGUE

Parlons bas ; écoute.

Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu,

La vaillance et l'honneur de son temps ? le sais-tu ?

LE COMTE

Peut-être.

DON RODRIGUE

Cette ardeur que dans les yeux je porte,

Sais-tu que c'est son sang ? le sais-tu ?

LE COMTE

Que m'importe ?

DON RODRIGUE

À quatre pas d'ici je te le fais savoir.

LE COMTE

Jeune présomptueux!

DON RODRIGUE

Parle sans t'émouvoir.

Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées

La valeur n'attend point le nombre des années.

LE COMTE

Te mesurer à moi ! qui t'a rendu si vain,

Toi qu'on n'a jamais vu les armes à la main !

DON RODRIGUE

Mes pareils à deux fois ne se font point connaître,

Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maître.

LE COMTE

Sais-tu bien qui je suis ?

DON RODRIGUE

Oui ; tout autre que moi

Au seul bruit de ton nom pourrait trembler d'effroi.

Les palmes dont je vois ta tête si couverte

Semblent porter écrit le destin de ma perte.

J'attaque en téméraire un bras toujours vainqueur,

Mais j'aurai trop de force, ayant assez de coeur.

À qui venge son père il n'est rien d'impossible.

Ton bras est invaincu, mais non pas invincible.

LE COMTE

Ce grand coeur qui paraît aux discours que tu tiens

Par tes yeux, chaque jour, se découvrait aux miens ;

Et croyant voir en toi l'honneur de la Castille,

Mon âme avec plaisir te destinait ma fille.

Je sais ta passion, et suis ravi de voir

Que tous ses mouvements cèdent à ton devoir ;

Qu'ils n'ont point affaibli cette ardeur magnanime ;

Que ta haute vertu répond à mon estime ;

Et que, voulant pour gendre un cavalier parfait,

Je ne me trompais point au choix que j'avais fait.

Mais je sens que pour toi ma pitié s'intéresse ;

J'admire ton courage, et je plains ta jeunesse.

Ne cherche point à faire un coup d'essai fatal ;

Dispense ma valeur d'un combat inégal ;

Trop peu d'honneur pour moi suivrait cette victoire :

À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.

On te croirait toujours abattu sans effort ;

Et j'aurais seulement le regret de ta mort.

DON RODRIGUE

D'une indigne pitié ton audace est suivie :

Qui m'ose ôter l'honneur craint de m'ôter la vie !

LE COMTE

Retire-toi d'ici.

DON RODRIGUE

Marchons sans discourir.

LE COMTE

Es-tu si las de vivre ?

DON RODRIGUE

As-tu peur de mourir ?

LE COMTE

Viens, tu fais ton devoir et le fils dégénère

Qui survit un moment à l'honneur de son père.

Le Cid - Acte III, scène 4 - Rodrigue, après avoir tué en duel le père de sa fiancée Chimène, est revenu la voir. L'entrevue est surprenante et contraire à toutes les règles dites de bienséances, mais il s'agit de deux héros cornéliens d'une grandeur et d'une noblesse

exceptionnelles, Rodrigue assume pleinement son acte (Je le ferais encore si j'avais à le faire) et demande à mourir de la main de Chimène. Et Chimène ne saurait aimer un homme sans honneur et se plie, elle aussi, à la nécessité de devoir de demander sa mort. Les deux amants sont à la fois ardemment épris l'un de l'autre, et violemment opposés l'un à l'autre par leur devoir, mais le dialogue se transforme en un singulier et poétique duo d'amour...

DON RODRIGUE

Eh bien ! sans vous donner la peine de poursuivre,

Assurez-vous l'honneur de m'empêcher de vivre.

CHIMÉNE

Elvire, où sommes-nous, et qu'est-ce que je vois ?

Rodrigue en ma maison ! Rodrigue devant moi !

DON RODRIGUE

N'épargnez point mon sang ; goûtez, sans résistance,

La douceur de ma perte et de votre vengeance.

CHIMÉNE

Hélas !

DON RODRIGUE

Écoute-moi.

CHIMÉNE

Je me meurs.

DON RODRIGUE

Un moment.

CHIMÉNE

Va, laisse-moi mourir.

DON RODRIGUE

Quatre mots seulement ;

Après, ne me réponds qu'avec cette épée.

CHIMÉNE

Quoi ! du sang de mon père encore toute trempée !

DON RODRIGUE

Ma Chiméne...

CHIMÉNE

ôte-moi cet objet odieux,

Qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux.

DON RODRIGUE

Regarde-le plutôt pour exciter ta haine,

Pour croître ta colère, et pour hâter ma peine.

CHIMÉNE

Il est teint de mon sang.

DON RODRIGUE

Plonge-le dans le mien,

Et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien.

CHIMÉNE

Ah ! quelle cruauté, qui tout en un jour tue Le père par le fer, la fille par la vue !

ôte-moi cet objet, je ne le puis souffrir :

Tu veux que je t'écoute, et tu me fais mourir !

DON RODRIGUE

Je fais ce que tu veux, mais sans quitter l'envie

De finir par tes mains ma déplorable vie ;

Car enfin n'attends pas de mon affection

Un lâche repentir d'une bonne action.

L'irréparable effet d'une chaleur trop prompte

Déshonorait mon père, et me couvrait de honte.

Tu sais comme un soufflet touche un homme de coeur

J'avais part à l'affront, j'en ai cherché l'auteur :

Je l'ai vu, j'ai vengé mon honneur et mon père ;

Je le ferais encore si j'avais à le faire.

Ce n'est pas qu'en effet, contre mon père et moi,

Ma flamme assez longtemps n'ait combattu pour toi :

Juge de son pouvoir : dans une telle offense

J'ai pu délibérer si j'en prendrais vengeance.

Réduit à te déplaire, ou souffrir un affront,

J'ai pensé qu'à son tour mon bras était trop prompt,

Je me suis accusé de trop de violence ;

Et ta beauté, sans doute, emportait la balance,

À moins que d'opposer à tes plus forts appas

Qu'un homme sans honneur ne te méritait pas ;

Que malgré cette part que j'avais en ton âme,

Qui m'aima généreux me haïrait infâme ;

Qu'écouter ton amour obéir à sa voix,

C'était m'en rendre indigne et diffamer ton choix.

Je te le dis encore, et, quoique j'en soupire, _

Jusqu'au dernier soupir je veux bien le redire :

Je t'ai fait une offense, et j'ai dû m'y porter

Pour effacer ma honte, et pour te mériter ;

Mais, quitte envers l'honneur et quitte envers mon père,

C'est maintenant à toi que je viens satisfaire :

C'est pour t'offrir mon sang qu'en ce lieu tu me vois.

J'ai fait ce que j'ai dû, je fais ce que je dois.

Je sais qu'un père mort t'arme contre mon crime ;

Je ne t'ai pas voulu dérober ta victime :

Immole avec courage au sang qu'il a perdu

Celui qui met sa gloire à l'avoir répandu.

CHIMÉNE

Ah ! Rodrigue ! il est vrai, quoique ton ennemie,

Je ne puis te blâmer d'avoir fui l'infamie ;

Et, de quelque façon qu'éclatent mes douleurs,

Je ne t'accuse point, je pleure mes malheurs.

Je sais ce que l'honneur, après un tel outrage,

Demandait à l'ardeur d'un généreux courage :

Tu n'as fait le devoir que d'un homme de bien ;

Mais aussi, le faisant, tu m'as appris le mien.

Ta funeste valeur m'instruit par ta victoire ;

Elle a vengé ton père et soutenu ta gloire :

Même soin me regarde, et j'ai, pour m'affliger

Ma gloire à soutenir, et mon père à venger Hélas !

ton intérêt ici me désespère.

Si quelque autre malheur m'avait ravi mon père,

Mon âme aurait trouvé dans le bien de te voir

L'unique allégement qu'elle eût pu recevoir ;

Et contre ma douleur j'aurais senti des charmes,

Quand une main si chère eût essuyé mes larmes.

Mais il me faut te perdre après l'avoir perdu ;

Cet effort sur ma flamme à mon honneur est dû ;

Et cet affreux devoir dont l'ordre m'assassine,

Me force à travailler moi-même à ta ruine.

Car enfin n'attends pas de mon affection .

De lâches sentiments pour ta punition.

De quoi qu'en ta faveur notre amour m'entretienne,

Ma générosité doit répondre à la tienne :

Tu t'es, en m'offensant, montré digne de moi ;

Je me dois, par ta mort, montrer digne de toi.

DON RODRIGUE

Ne diffère donc plus ce que l'honneur t'ordonne :

Il demande ma tête, et je te l'abandonne ;

Fais-en un sacrifice à ce noble intérêt,

Le coup m'en sera doux, aussi bien que l'arrêt.

Attendre après mon crime une lente justice,

C'est reculer ta gloire autant que mon supplice.

Je mourrai trop heureux mourant d'un coup si beau.

CHIMÉNE

Va, je suis ta partie, et non pas ton bourreau.

Si tu m'offres ta tête, est-ce à moi de la prendre ?

Je la dois attaquer mais tu dois la défendre ;

C'est d'un autre que toi qu'il me faut l'obtenir,

Et je dois te poursuivre, et non pas te punir.

DON RODRIGUE

De quoi qu'en ma faveur notre amour t'entretienne,

Ta générosité doit répondre à la mienne ;

Et pour venger un père emprunter d'autres bras,

Ma Chiméne, crois-moi, c'est n'y répondre pas :

Ma main seule du mien a su venger l'offense,

Ta main seule du tien doit prendre la vengeance.

CHIMÉNE

Cruel ! à quel propos sur ce point t'obstiner ?

Tu t'es vengé sans aide, et tu m'en veux donner !

Je suivrai ton exemple, et j'ai trop de courage

Pour souffrir qu'avec toi ma gloire se partage.

Mon père et mon honneur ne veulent rien devoir

Aux traits de ton amour ni de ton désespoir.

DON RODRIGUE

Rigoureux point d'honneur ! hélas ! quoi que je fasse,

Ne pourrai-je à la fin obtenir cette grâce ?

Au nom d'un père mort, ou de notre amitié,

Punis-moi par vengeance, ou du moins par pitié.

Ton malheureux amant aura bien moins de peine

À mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine.

CHIMÉNE

Va, je ne te hais point.

DON RODRIGUE

Tu le dois.

CHIMÉNE

Je ne puis.

DON RODRIGUE

Crains-tu si peu le blâme, et si peu les faux bruits ?

Quand on saura mon crime, et que ta flamme dure,

Que ne publieront point l'envie et l'imposture !