- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci - Lukacs

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Hesse

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Cassirer

- Harlem - Langston Hughes

- Lovecraft

- Zamiatine

- Svevo - Pirandello

- TS Eliot

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Cela

- Horkheimer - Adorno

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Mead - Benedict - Linton

- Wright

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Algren - Irish

- Montherlant

- Fallada

- Malaparte

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Léon Tolstoï (1828-1910), "La Guerre et la Paix" (1854-1869), "Le Bonheur conjugal" (1859), "Récits de Sébastopol" (1868), "Anna Karénine" (1873-1877) , "La Mort d'Ivan Illitch" (1886) ,"La Puissance des ténèbres" (1886) ,"La Sonate à Kreutzer" (1889), Résurrection" (1899) - ...

Last Update : 31/11/2016

Alexandre II accède au trône en 1855 alors que les défaites de la guerre de Crimée révèlent le retard économique de la Russie. Il amorce le passage à un régime moderne de liberté individuelle et d'égalité civile avec notamment le "statut des paysans libérés du servage", mais meurt victime d'un attentat en 1881 fomenté par l'association populiste "Liberté du peuple". Alexandre III, qui lui succède, prend le contre-pied des réformes d'Alexandre II. Mais la famine de 1891-1892 révèle la vulnérabilité de la condition paysanne et pousse à la radicalisation de l'opposition libérale et révolutionnaire. C'est que face aux élites cultivées, le pouvoir se fait de plus en plus autoritaire. Mais cette intelligentsia, qui ne s'exprime qu'au travers de la littérature, se divise en deux tendances contradictoires, le libéral athée acquis à une Russie européanisé et la slavophile, traditionaliste, qui cherche dans la masse paysanne les sources spirituelles de la Russie.

Inspirée par la littérature occidentale, la littérature russe, particulièrement le roman, est alors engagée dans son fameux siècle d'or et, depuis Pouchkine (1799-1837), prend conscience de ses aspirations spécifiquement russes : c'est Pouchkine qui invente le "héros toujours en trop" qui va s'imposer dans la littérature russe de la première moitié du XIXe siècle. Celle-ci s'engage par la suite sur le chemin des grandes interrogations sociales et métaphysiques, et entend agir sur la vie : Gogol (1809-1852), Gontcharov (1812-1891), Tourguéniev (1818-1883), Dostoïevski (1821-1881), Leskov (1831-1895), Saltykov-Chtchédrine (1826-1889), Tolstoï (1828-1910).

(Ilia Efimovich Repin - 1885-1886 Aleksander III receiving rural district elders in the yard of Petrovsky Palace in Moscow - Tretyakov Gallery - Moscow (Russian Federation - Moscow)

(Ilia Efimovich Repin, 1879-1885, Refusal of the Confession - Vladimir Yegorovich Makovsky, 1872-1873 - Vladimir Yegorovich Makovsky, 1875)

Deux écrivains dominent l'univers de la prose dans la Russie du milieu du XIXe siècle, le comte Léon Tolstoï (1828-1910) et Fédor Dostoïevski (1821-1881), "Guerre et Paix" et "Anna Karénine", de Tolstoï, sont souvent considérés comme l'expression la plus achevée du réalisme, dans leur description du vaste mouvement et leur compte-rendu détaillé de la vie russe en ce XIXe siècle. Dostoïevski, de son côté, créa des personnages qui incarnent souvent des idées particulières et fut plutôt considéré (ainsi par le critique russe Alexander Blok) comme un précurseur du symbolisme dans la littérature Les romans de Dostoïevski se déroulent dans un cadre temporel plus limité que ceux de Tolstoï et ses personnages ont ainsi moins tendance à être absorbés par l'immensité du temps et de l'histoire. Par cela, il s'éloigne de nouveau de la vision réaliste, ce qui permet à Dostoïevski de conférer à ses personnages des valeurs spirituelles qui préfigurent même parfois l'existentialisme.

On considère également souvent que Tolstoï et Dostoïevski représentent respectivement une ancienne et une nouvelle approche de la manière de camper des personnages. Le théoricien littéraire Mikhail Bakhtin (1895-1975) voyait en Dostoïevski une nouvelle approche "polyphonique" de la fiction. Chez lui, les personnages s'expriment d'une voix indépendante et l'auteur ne fait rien pour les harmoniser ou pour privilégier un point de vue ou un autre. Dostoïevski donne la vie non pas à des esclaves muets, mais des personnes libres, capables d'exister parallèlement à leur créateur, capables de ne pas être d'accord avec lui et même de se rebeller contre Lui. Tolstoï, en revanche adopte une approche monophonique, par laquelle la perspective est décidée par l'auteur et les points de vue des personnages sont arrangés de façon à s'articuler autour de sa vision.

Si les œuvres de Dostoïevski ont désormais éclipsé celles de Tolstoï, il en était tout autrement de leur vivant, alors que ce dernier jouissait d'un plus grand succès, Tolstoï construisit sa réputation sur trois romans autobiographiques, "Enfance", "Adolescence" et "Jeunesse" (1852-1856), qui décrivent un fils de riche propriétaire terrien qui accepte la différence entre les paysans et lui-même. Ces interrogations sociales et politiques seront constamment au coeur de sa quête de finalités morales et une justification rationnelle pour sa vie. Tolstoï servait alors dans l'armée russe. Il transmit son expérience de la guerre de Crimée dans "Récits de Sébastopol" (1885), une expérience qu'il exploita judicieusement plus tard dans sa description réaliste des horreurs de la guerre.

Sa première grande oeuvre, "Guerre et Paix", publiée par épisodes entre1865 et 1869) est souvent considérée comme le plus grand roman jamais écrit. Lorsqu'il lut ce roman pour la première fois, Gustave Flaubert, le maître de la fiction réaliste, compara Tolstoï à Shakespeare Ce récit épique met en scène cinq cent quatre-vingt personnages et englobe le quartier général de Napoléon, la cour de l'empereur Alexandre Ier et les champs de bataille d'Austerlitz et de Borodino Le roman exprime la théorie de Tolstoï sur l'histoire - selon laquelle même des acteurs de la portée de Napoléon ou d'Alexandre Ier sont finalement insignifiants - et fait sienne certaines de ses convictions moins profondes, comme par exemple, que les êtres humains ne disposent pas de la liberté de décider, mais ont besoin de le croire. La capacité de Tolstoï à évoquer tout un monde de manière aussi vivante et aussi crédible ensorcelle le lecteur jusqu'à la toute dernière ligne.

Tolstoï, notons-le au passage, considérait "Guerre et Paix" davantage comme un récit épique que comme un roman. Pour lui, son premier roman fut "Anna Karénine", publié par épisodes entre 1873 et 1877. Un roman qui conte l'histoire d'une aristocrate qui entretient une liaison adultère et est victime des codes rigides et de l'hypocrisie de la société. C'est également l'histoire parallèle de Konstantin Levin un propriétaire terrien, comme Tolstoï lui-même, qui travaille dans les champs aux côtés de ses paysans et tente de réformer l'ordre social. Le tout dernier roman de Tolstoï, "Résurrection", fut publié en 1899 et raconte l'histoire d'un noble qui cherche la rédemption pour un péché commis des années auparavant. Suite à une brève aventure avec une jeune fille, celle-ci avait basculé dans la prostitution. Tolstoï s'attaque ici aux injustices du système judiciaire et à l'hypocrisie de l'Eglise orthodoxe. Il sera excommunié en 1901 par cette dernière...

Nikolai Makovsky - 1873 Moscow

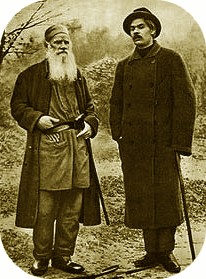

Ivan Kramskoï (1837-1887), "Portrait de Léon Tolstoï" (1873), Galerie Tretiakov, Moscou

Léon Tolstoï (1828-1910)

Depuis son enfance, cette force de la nature qu'est Lev Nikolaïevitch Tolstoï, ce titan de la littérature russe et mondiale ("Anna Karénine", "La Guerre et

la paix"), côtoie le désespoir et la hantise de la mort. Ceci explique sans doute les brusques changements d'un être partagé entre son appétit du bonheur et une lucidité impitoyable qui l'oblige

à dénoncer l'illusion du bonheur.. C'est dans le mariage, dans la création littéraire, dans les activités sociales, déguisé en « moujik à blouse de futaine » ou en fondateur d'une nouvelle

"religion" que Léon Tolstoï va s'efforcer d'exorciser ses tourments. Mais ces activités humaines ne sont qu'un jeu dérisoire destiné à tromper l'angoisse de la mort. Tourmenté, il préfère mener

une vie de paysan austère que de jouir des mondanités que son succès lui offre. A quatre vingt deux ans, en proie à une crise terrible, il s'enfuit et, tombe malade dans le train, meurt dans la

gare d'Astapovo.

« Je suis laid, gauche, malpropre et sans vernis mondain. Je suis irritable, désagréable pour les autres, prétentieux, intolérant et timide comme un enfant. Je suis ignorant. Ce que je sais je l'ai appris par-ci par-là, sans suite, et encore si peu ! Je suis indiscipliné, indécis, inconstant, bêtement vaniteux et violent comme tous les hommes sans caractère. Je suis honnête, c'est-à-dire que j'aime le bien : j'ai pris l'habitude de l'aimer, et quand je m'en écarte, je suis mécontent de moi, et je retourne au bien avec plaisir. Mais il y a une chose que j'aime plus que le bien, c'est la gloire", écrit Léon Tolstoï à vingt-six ans (Journal, 1854). Né à Iasnaïa Poliana, Tolstoï est en effet un des quatre fils d'un lieutenant-colonel, resté orphelin à neuf ans sous la tutelle de femmes et d'étrangers, qui n'a reçu ni éducation mondaine ni instruction scientifique et s'est trouvé absolument libre à dix-huit ans, sans grande fortune, sans situation sociale et sans principes. A vingt-cinq ans, Tolstoï rejoint son frère et d'engage dans l'armée, se bat dans le Caucase puis en Crimée contre les Turcs. Entretemps il a publié ses souvenirs d'enfance (Detstvo), puis Adolescence (Otrotchestvo, 1854), et des récits de guerre sur le siège de Sébastopol, qui lui valent une certaine notoriété. Tourgueniev comme Dostoïevski découvrent ses premiers pas d'écrivain : Dostoïevski et Tolstoï ne se rencontreront jamais, et la rencontre entre Tourgueniev et Tolstoï tournera court très rapidement : un monde de convenances les sépare.

En 1862, à trente-quatre ans, après avoir perdu tragiquement ses deux frères et mené une vie qu'il ne parvient pas à stabiliser, Tolstoï épouse une jeune femme de dix-sept ans aux yeux sombres, Sofia (Sonia) Andreïevna Bers, après lui avoir donné à lire son "Journal" et son passé peu reluisant. Débutent "quarante-huit années d'atroce fidélité", au cours desquelles ils auront treize enfants, mais qui arracheront à Tolstoï des mots terribles sur la vie conjugale, alors même qu'il ne cessera jamais d'aimer sa femme. Sonia est une jeune femme intelligente et sensible, qui, tout au long de sa vie, tiendra son journal et, infatigablement, elle transcrira l'œuvre de Tolstoï. Pourtant, l'incompréhension entre les deux époux s'installera très rapidement : "Il me dégoûte avec son peuple. Je sens qu'il faut qu'il choisisse entre la famille, que je personnifie, et le peuple, qu'il aime d'un amour si ardent ! C'est de l'égoïsme, tant pis. Je vis pour lui et par lui, et je veux qu'il en soit de même pour mon mari" (novembre 1862).

Léon Tolstoï naquit donc dans une famille de vieille noblesse le 28 août 1828 à lasnaïa-Poliana, berceau de sa famille. Sa mère mourut alors qu'il n'avait que deux ans, et à neuf ans il perdait également son père. Ses frères et lui furent choyés par deux parents qui se chargèrent de son éducation. Son adolescence se passa à Moscou, dans le domaine paternel près de Kazan, où il s'inscrivit à l'Université, suivant pendant trois ans les cours de la Faculté de Philosophie orientale, puis ceux de la Faculté de Droit. Les études universitaires ne l'intéressaient pas vraiment et Tolstoï faisait alterner des périodes de vie estudiantine joyeuse et débraillée avec des retraites d'isolement où il se livrait à de très sérieuses lectures, écrivant et établissant un programme d'activités où il s'efforçait d'exceller, s'imposant en outre un idéal de perfection morale. C”est à cette époque qu'il commença son "Journal', forme d'auto-contrôle dont il se servira surtout pendant les deux dernières décennies de sa vie.

ll quittait Kazan en 1847 pour revenir dans ses propriétés d'lasnaïa-Poliana pour obéir au secret appel de la campagne et de ses modestes habitants qu'il aimait tant. Nous le verrons souvent. au cours de sa longue existence, fuir la vie joyeuse et mondaine pour revenir à la vie calme des champs, recherchant les expériences humaines sincères, au contact desquelles devait naître en lui le désir de travailler à l'amélioration des conditions de vie des paysans. Il fut pourtant, au cours de cette première expérience de jeunesse, incapable de constance dans son dessein et de persévérance dans cette solitude librement consentie, continuant tantôt à vivre sur ses terres, tantôt à rejoindre la ville, attiré par une vie bien plus brillante. ll se rendit bientôt à Moscou et à St-Pétersbourg où il fréquenta les cercles de jeu et les salons mondains, gaspillant la majeure partie de ses journées et de ses nuits en festins et en dissipations, dépensant aussi des sommes considérables. Conscient, toutefois, de sa vie quelque peu débauchée, il tenta de réagir en publiant quelques oeuvres, jusqu'en 1851, année où il partit pour le Caucase....

1851 - A cette époque s'exerçait la répression des tribus de la montagne et, cette révolte à peine matée, les hostilités contre les Turcs s'ouvraient en Crimée. Tolstoï se trouva à Sébastopol pendant le siège soutenu par les troupes du tsar contre les Anglais, les Français et les Garibaldiens. Après six ans de vie militaire, il quittait son uniforme d'officier et revenait à St-Pétersbourg où, accueilli comme un grand écrivain dans tous les cercles littéraires, il reprenait son existence insouciante au point où il l'avait laissée avant de partir sous les drapeaux...

Mais les expériences qu'il avait faites et qui lui avaient permis de vivre intensément, avaient profondément agi sur son âme, de même que ses lectures profondes et ses séjours à l'étranger, en France et en Suisse notamment. Quand il revint dans son pays, il était devenu un écrivain renommé de la nouvelle génération, et il commençait à prendre part, activement, aux tentatives de réforme tendant à améliorer le sort des paysans, affrontant ainsi mille dangers et surtout la menace continuelle d`être déporté en Sibérie. C'est le moment où il ouvrait à lasnaïa-Poliana sa fameuse école où il tenta d'expérimenter ses méthodes pédagogiques.

Un deuxième voyage à l'étranger : en Suisse, en France, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre et en Italie contribua à la confirmation de ses idées pédagogiques, au point que, de retour dans son pays, il publiait la revue "Iasnaïa-Poliana" pour l'exposé systématique de ses méthodes et ses conceptions d'éducation et d'instruction populaires. Il ne trouva néanmoins pas, dans cette activité à laquelle il se consacra avec énergie et enthousiasme, la paix et la sérénité espérées, mais plutôt de nouveaux motifs de doute et de nouvelles préoccupations. C'est dans le mariage qu'il va alors, pour un temps, trouver le remède à son besoin exaspéré d`agir...

1862 - En effet, en 1862, Tolstoï épousait Sophie Behrs, une douce jeune fille de dix-sept ans à peine (il avait 34 ans), et c'est de ce jour qu'il renonce avec fermeté à la vie de débauche qu'il avait menée jusqu'alors. Dans la tranquillité et la plénitude de la vie conjugale, il acheva son œuvre la plus importante, "Guerre et Paix" à laquelle son nom allait être attaché pour toujours . ll mûrissait aussi, alors, son plus profond idéal humanitaire, réalisant par là l'harmonie entre ses tendances exceptionnelles.

ll avait commencé sa carrière d'écrivain avec une série d'œuvres autobiographiques et d'introspection, déguisant sa personnalité sous les personnages de Nicolas lrinev, principal personnage de la trilogie "Enfance, Adolescence et Jeunesse", du prince Dimitri Nechljudov, personnage central de "la Matinée du propriétaire", d'Olénin, premier personnage des "Cosaques", épris de vie patriarcale dans l'horizon des cimes du Caucase, en compagnie de la jeune Marjana.

C'est de son intermède militaire que naquit la trilogie sur le Siège de Sébastopol, où il décrit la vie de cette ville assiégée: Sébastopol, au mois de Décembre 1854, avec l'épopée de ses héros russes; "Mai 1855", où il expose les rivalités mesquines entre officiers et médite sur la crainte de la mort, et enfin "Août 1855", où l`auteur revient à son premier thème pour exalter son pays et le sacrifice de ses défenseurs...

Le séjour dans la capitale et ses voyages à l'étranger lui avaient inspiré "La Coupe du bois", "La Tourmente de neige" (Récit d’un voyage mouvementé de Russes égarés dans le territoire des Cosaques du Don, près de Novotcherkask, sous une tempête de neige), "Les Deux Hussards", "Albert Lucerne" (1857), et des quatre c'est, sans conteste, le dernier qui est l'ouvrage le plus important.

Puis vient "Bonheur domestique" (1859), qui lui assure, à la veille de son mariage avec celle qui allait devenir sa douce et fidèle épouse, le ton enthousiaste d'une prose élégiaque pour chanter le calme serein de l'intimité conjugale...

En 1864,il se consacrait au roman auquel il méditait déjà depuis deux ans, "Guerre et Paix". Il ne sera terminé que vers 1869 : "Des centaines de monographies historiques et ethnographiques ne nous fourniront jamais une idée aussi exacte du caractère et du tempérament des Russes que "Guerre et Paix" de Tolstoï", écrira le critique Baden....

"Guerre et Paix" s'étend sur une période huit ans, à partir de juillet 1805, et relate les événements qui vont de l'invasion de la Russie par Napoléon à l'incendie de Moscou en septembre 1812. Ce n'est pas un roman ni une chronique historique qu'écrit Tolstoï, mais ce qu'il tente c'est l'impossible : "saisir directement la vie non seulement de l'humanité mais d'un peuple" ...

1854-1869 - La Guerre et la Paix (Voïna i Mir)

Pendant près de six ans, de 1863 à 1869, Tolstoï écrit "Guerre et Paix". L'homme est alors stabilisé, épanoui, en paix avec lui-même, n'éprouvant pas encore

le remords de son bonheur, qui le tourmentera bientôt. Le patriotisme russe, l'incendie de Moscou, la grande bataille de la Moskova, et la chronique de deux familles de l'aristocratie russe, les

Rostov et les Bolkonsky, lui inspirent une vaste fresque historique qu'animent plus de cent personnages. Tolstoï puise dans les scènes de vie quotidienne (sa jeune belle-sœur Tania lui

inspire cette incarnation parfaite de la jeune fille russe qu'est Natacha) et dans le fonds immense de ses souvenirs personnels, l'ardeur juvénile de Nicolas Rostov, la sensibilité inquiète de

Pierre Bezoukhov, l'orgueil désabusé du prince André, les dialogues de Bezoukhov et de ce même prince André, qui par des voies différentes cherchent l'un et l'autre un sens à leur existence :

"Il faut vivre, il faut aimer, il faut croire que nous ne vivons pas seulement sur ce lambeau de terre, mais que nous avons vécu, et que nous vivons éternellement dans le Tout, disait

Pierre en montrant le ciel." Ce n'est pas une représentation conventionnelle de la guerre que Tolstoï nous livre, mais la réalité quotidienne vécue par les soldats, leur peur, leur colère, leur

courage, avec en fonds une conception mystique de la vie, une sorte de résignation devant l'ordre des choses, qu'incarne le personnage du vieux général Koutouzov ("Ce n'était pas la peine de

reprendre l'offensive, il suffisait de laisser faire les choses...") ou celui du paysan Platon Kerataïev ("Seigneur, fais-moi dormir comme une pierre, et lever comme du pain").

Guerre et Paix, paraît en six livres et remporte un triomphe, Tolstoï éclipse Tourgueniev et devient le plus grand écrivain de son temps. Le récit commence dans la plus occidentalisée des villes russes, Saint-Pétersbourg, lors d'une soirée que donne la haute société. L'armée de Napoléon avance vers l'est à travers l'Italie, pendant que l'aristocratie s'adonnent aux divertissements. Tolstoï nous présente alors deux des principaux personnages, le prince André Bolkonsky, homme intelligent et riche, et Pierre Bézoukhov, le fils massif d'un comte russe par lequel l'auteur exprime ses préoccupations sur la meilleure façon de vivre moralement dans un monde qui n'en a plus...

"...Il s'approcha d'Anna Pavlovna, lui baisa la main, en inclinant sa tête chauve et parfumée, et s'installa ensuite à son aise sur le sofa.

«Avant tout, chère amie, rassurez−moi, de grâce, sur votre santé, continua−t−il d'un ton galant, qui laissait pourtant percer la moquerie et même l'indifférence à travers ses phrases d'une politesse banale.

—Comment pourrais−je me bien porter, quand le moral est malade ? Un coeur sensible n'a−t−il pas à souffrir de nos jours ? Vous voilà chez moi pour toute la soirée, j'espère ?

—Non, malheureusement : c'est aujourd'hui mercredi ; l'ambassadeur d'Angleterre donne une grande fête, et il faut que j'y paraisse ; ma fille viendra me chercher.

—Je croyais la fête remise à un autre jour, et je vous avouerai même que toutes ces réjouissances et tous ces feux d'artifice commencent à m'ennuyer terriblement.

—Si l'on avait pu soupçonner votre désir, on aurait certainement remis la réception, répondit le prince machinalement, comme une montre bien réglée, et sans le moindre désir d'être pris au sérieux.

—Ne me taquinez pas, voyons ; et vous, qui savez tout, dites−moi ce qu'on a décidé à propos de la dépêche de Novosiltzow ?

—Que vous dirai−je ? reprit le prince avec une expression de fatigue et d'ennui... Vous tenez à savoir ce qu'on a décidé ? Eh bien, on a décidé que Bonaparte a brûlé ses vaisseaux, et il paraîtrait que nous sommes sur le point d'en faire autant.»

Le prince Basile parlait toujours avec nonchalance, comme un acteur qui répète un vieux rôle. Mlle Schérer affectait au contraire, malgré ses quarante ans, une vivacité pleine d'entrain. Sa position sociale était de passer pour une femme enthousiaste ; aussi lui arrivait−il parfois de s'exalter à froid, sans en avoir envie, rien que pour ne pas tromper l'attente de ses connaissances. Le sourire à moitié contenu qui se voyait toujours sur sa figure n'était guère en harmonie, il est vrai, avec ses traits fatigués, mais il exprimait la parfaite conscience de ce charmant défaut, dont, à l'imitation des enfants gâtés, elle ne pouvait ou ne voulait pas se corriger. La conversation politique qui s'engagea acheva d'irriter Anna Pavlovna.

«Ah ! ne me parlez pas de l'Autriche ! Il est possible que je n'y comprenne rien ; mais, à mon avis, l'Autriche n'a jamais voulu et ne veut pas la guerre ! Elle nous trahit : c'est la Russie toute seule qui délivrera l'Europe ! Notre bienfaiteur a le sentiment de sa haute mission, et il n'y faillira pas ! J'y crois, et j'y tiens de toute mon âme ! Un grand rôle est réservé à notre empereur bien−aimé, si bon, si généreux ! Dieu ne l'abandonnera pas ! Il accomplira sa tâche et écrasera l'hydre des révolutions, devenue encore plus hideuse, si c'est possible, sous les traits de ce monstre, de cet assassin ! C'est à nous de racheter le sang du juste ! À qui se fier, je vous le demande ? L'Angleterre a l'esprit trop mercantile pour comprendre l'élévation d'âme de l'empereur Alexandre ! Elle a refusé de céder Malte. Elle attend, elle cherche une arrière−pensée derrière nos actes. Qu'ont−ils dit à Novosiltzow ? Rien ! Non, non, ils ne comprennent pas l'abnégation de notre souverain, qui ne désire rien pour lui−même et ne veut que le bien général ! Qu'ont−ils promis ? Rien, et leurs promesses mêmes sont nulles ! La Prusse n'a−t−elle pas déclaré Bonaparte invincible et l'Europe impuissante à le combattre ? Je ne crois ni à Hardenberg, ni à Haugwitz !..."

La bataille de Borodino, que perdit Napoléon, "cet infime instrument de l'histoire", est un des temps forts du roman : pour Tolstoï, l'issue du combat ne dessine pas par les ordres de quelques chefs, Napoléon ou Mikhaïl Koutousov, mais surgit du chaos même de la bataille. C'est le 7 septembre 1812 que Napoléon, qui marche vers Moscou, se heurte aux Russes à 100km de la ville. 25000 hommes seront tués en un jour et Tolstoï exprime toute la brutale vérité de cette guerre au travers de plusieurs points de vue... Et tandis qu'à Saint-Pétersbourg les aristocrates continuent à vivre sans grands bouleversements, Moscou est pillée par la Grande Armée ...

".. Pierre remarquait qu'après chaque boulet tombé, après chaque homme jeté à bas, l'excitation générale augmentait. Ainsi qu'un défi jeté à la tempête déchaînée autour d'eux, les figures de ces soldats s'éclairaient de plus en plus, comme les éclairs qui jaillissent plus précipités d'une nuée d'orage. Pierre sentait que cette ardeur morale le gagnait à son tour. À dix heures, les fantassins, postés en avant de la batterie dans les broussailles et sur les bords de la petite rivière Kamenka, se replièrent ; on les voyait courir emportant leurs blessés sur des fusils. Un général parut en ce moment sur le tertre, échangea quelques mots avec un colonel, lança à Pierre un regard de mauvaise humeur, et descendit après avoir donné l'ordre aux fantassins préposés à la garde de la batterie de se coucher à plat ventre pour être moins exposés. On entendit ensuite un roulement de tambour dans les rangs de l'infanterie, qui s'ébranla à l'instant et se porta en avant. Les regards de Pierre furent attirés par la figure d'un jeune officier tout pâle, qui marchait à reculons, tenant son épée abaissée et regardant autour de lui avec inquiétude ; l'infanterie disparut dans la fumée, et l'on n'entendit plus que des cris prolongés et le crépitement d'une fusillade bien nourrie. Quelques minutes plus tard, des brancards chargés de blessés sortirent de la mêlée. Les projectiles tombaient dru comme grêle sur la batterie, et quelques hommes gisaient à terre. Les soldats redoublaient d'activité autour des canons, personne ne faisait plus attention à Pierre ; une ou deux fois, on lui cria brusquement de se ranger, et le vieil officier, les sourcils froncés, marchait à grands pas entre les pièces. Le petit lieutenant, les joues enflammées, donnait ses ordres avec plus de précision encore ; les artilleurs présentaient les gargousses, chargeaient, et faisaient leur devoir avec une crânerie de plus en plus surexcitée. Ils ne marchaient pas, ils sautaient comme lancés par des ressorts invisibles. La nuée d'orage s'était rapprochée. Sur toutes les figures brillait le feu, dont Pierre, debout à côté du vieil officier, attendait l'explosion ; le plus jeune, portant la main à la visière de sa casquette, s'approcha vivement de ce dernier.

«J'ai l'honneur de vous prévenir qu'il n'y a plus que huit charges : faut−il continuer le feu ?

—La mitraille !» cria sans lui répondre directement son chef, en regardant au−dessus du retranchement, et soudain le petit lieutenant poussa un cri,tourna sur lui−même, et s'abattit comme un oiseau tiré au vol.

Tout devint étrange, trouble et confus aux yeux de Pierre. Une pluie de boulets criblait le parapet, les soldats et les canons. Pierre, qui jusque−là n'y avait fait aucune attention, ne percevait plus d'autre bruit. À droite de la batterie, des soldats couraient en criant hourra ! et il crut les voir reculer au lieu de s'élancer en avant. Un boulet frappa le bord du rempart devant lequel il se tenait, et fit jaillir la terre : une balle noire rebondit et tomba au même instant dans un corps mou..."

Pour Tolstoï, l'histoire ne dépend pas des actions de quelques grands hommes, mais d'une infinie multiplicité d'événements ordinaires, l'objet de l'histoire est "la vie des peuples et de l'humanité". Tourgueniev écrira de "Guerre et Paix" que c'est "la fresque de la vie d'un peuple tout entier".

"..Bogoutcharovo n'avait jamais été dans les bonnes grâces de son vieux maître ; les paysans de cette terre différaient de ceux de Lissy−Gory par leur langage, leur costume et leurs moeurs : ils se disaient habitants de la steppe. Le prince rendait justice à leur assiduité au travail, et les faisait souvent venir à Lissy−Gory pour moissonner, pour creuser un étang ou un fossé ; mais il ne les aimait pas, à cause de leur sauvagerie. Le séjour du prince André parmi eux, ses réformes, ses hôpitaux, ses écoles, la réduction de la redevance, au lieu de les adoucir, n'avaient fait au contraire qu'accentuer davantage ce que leur maître appelait le trait saillant de leur caractère, la sauvagerie. Les bruits les plus étranges trouvaient toujours créance parmi eux : tantôt on y racontait que toute leur population allait être inscrite dans les rangs des cosaques, qu'on allait la faire passer à une nouvelle religion ; tantôt, revenant sur le serment prêté à Paul Ier en 1797, on y parlait de la liberté qu'il leur aurait donnée, et que les seigneurs avaient reprise, ou bien encore on attendait le retour de Pierre III, qui reviendrait régner dans sept ans. Tous alors deviendraient libres, tout alors serait permis et tellement simplifié qu'il n'y aurait plus aucune loi. Aussi, la guerre avec Bonaparte et l'invasion ennemie s'étaient−elles alliées dans leur imagination à leurs vagues et confuses notions sur l'Antéchrist, sur la fin du monde et sur la liberté sans entraves.

Dans les environs de Bogoutcharovo, il y avait quelques grands villages appartenant à des particuliers et à la couronne, mais les particuliers vivaient peu sur leurs terres ; il s'y trouvait aussi fort peu de domestiques serfs (dvorovoï) et de gens sachant lire et écrire, de sorte que parmi ces paysans les courants mystérieux de la vie nationale et populaire, dont les sources restent si souvent des mystères pour les contemporains, prenaient une force et une intensité particulières. Ainsi, par exemple, une vingtaine d'années auparavant, les paysans de Bogoutcharovo, entraînés par ceux des districts voisins, avaient émigré en masse, comme un véritable passage d'oiseaux, allant du côté du Sud−Est vers certains fleuves imaginaires, dont les eaux, disait−on, étaient constamment chaudes. Des centaines de familles vendirent tout ce qu'elles possédaient et quittèrent leurs foyers en caravanes ; les uns se rachetèrent, les autres s'enfuirent en secret. Beaucoup de ces malheureux furent sévèrement punis et envoyés en Sibérie, d'autres périrent de faim et de froid en route, le reste revint à Bogoutcharovo, et le mouvement se calma peu à peu, de même qu'il avait commencé sans cause apparente. Dans ce moment, un courant d'idées analogue continuait à sourdre parmi les paysans ; et, pour peu que l'on fût en relations journalières avec le peuple, il était facile de constater en 1812 qu'il était profondément travaillé par ces influences mystérieuses, et qu'elles n'attendaient, pour se faire jour avec une nouvelle violence, qu'une occasion favorable.

Alpatitch, installé à Bogoutcharovo peu de jours avant la mort du vieux prince, remarqua une certaine agitation parmi les paysans, dont la manière d'agir formait un saisissant contraste avec celle de leurs frères de Lissy−Gory, dont ils n'étaient cependant séparés que par une distance de soixante verstes. Tandis que dans ce dernier endroit les paysans abandonnaient leurs foyers, en les laissant à la merci des cosaques pillards, ici ils restaient sur place et entretenaient des relations avec les Français, dont certaines proclamations circulaient parmi eux. Le vieil intendant avait appris, par des domestiques dévoués, qu'un nommé Karp, fort influent dans la commune, et qui venait de conduire un convoi de la couronne, racontait à ses amis que les cosaques détruisaient les villages désertés par les habitants, mais que les Français les respectaient. Il savait aussi qu'un autre paysan avait apporté du bourg voisin la proclamation d'un général français, où il était dit qu'il ne serait fait aucun mal à quiconque resterait chez lui, qu'on payerait argent comptant tout ce que l'on achèterait ; et à l'appui de cette nouvelle il montrait les cent roubles−papier qu'il venait de toucher pour son foin ; il ne savait pas que les assignats étaient faux.

Enfin, et c'était là le plus important, Alpatitch apprit que, le matin même du jour où il avait ordonné au starosta de réclamer des chevaux et des charrettes pour le transport des effets de la princesse Marie, les paysans, assemblés en conseil, avaient décidé de ne pas obéir à cet ordre et de ne pas quitter le village..."

Après la création de "Guerre et Paix", l'écrivain revient à des sujets pédagogiques. Les études de philosophie attirent de façon singulière Tolstoï, qui se plonge dans la lecture de Schopenhauer, le philosophe allemand avec lequel il est d'accord sur l'existence en communion de pensée. De son effort pédagogique sortent un syllabaire et quelques livres de lecture capables de vulgariser, pour le peuple, les plus authentiques valeurs humaines. Il ne négligeait pas, pour autant, l'étude des classiques grecs et d'Homère en particulier. Il lisait la vie des saints russes, recherchant des sujets pour ses futurs romans historiques. Finalement, en 1873, il s'attaquait à la rédaction d'une nouvelle œuvre, projetée depuis près de trois ans. Il y racontait l'histoire d'une femme au naturel loyal et honnête qui, s'étant rendue coupable d'adultère et tourmentée par de cuisants remords, finit par se jeter sous un train. "Anna Karénine" demanda à l'écrivain devenu célèbre plusieurs années de travail et cette œuvre définit avec précision son credo spirituel, "il ne faut pas vivre en fonction de ses sens, mais en vue d'ennoblir son âme"....

A partir d'août 1869, de cette fameuse nuit d'Arzamas, au cours de laquelle Tolstoï se sent terrassé par une crise d'angoisse encore jamais ressentie ("Brusquement, ma vie s'arrêta […] Je n'avais plus de désir ; je savais qu'il n'y avait rien à désirer. La vérité est que la vie était absurde. J'étais arrivé à l'abîme et je voyais que, devant moi, il n'y avait rien que la mort. Moi, l'homme bien portant et heureux, je sentais que je ne pouvais plus vivre.", repris dans "Notes d'un fou"), l'écrivain semble gagné par la neurasthénie.

1873-1877 - Anna Karénine (Анна Каренина)

Un jour de janvier 1872, un fait divers tragique réveille l'ardeur créatrice de Tolstoï : la maîtresse d'un de ses voisins, Anna Stepanovna, apprenant la

trahison de son amant, s'est jetée sous les roues d'un train. Son cadavre à demi nu, déchiqueté, est étendu dans la salle d'attente, et Tolstoï, appelé là-bas, ne peut chasser l'horrible vision

de sa mémoire. La malheureuse Anna Stepanovna devient en moins de deux mois l'ébauche d'Anna Karenine.

"Anna Karenine", situé dans le vaste tableau de la société russe contemporaine, est considéré comme le roman le mieux composé de Tolstoï, mais aussi le plus

pessimiste: la nature humaine est réduite, dans cette tragique histoire d'amour, à l'instinct vital. Anna Karenine ne nous est connue qu'à travers la passion qui la submerge, une passion

physique, charnelle, "la lueur étincelante et tremblante des yeux, le sourire heureux et triomphant, les lèvres involontairement frémissantes". Mais cette passion charnelle n'est pas sans

impact social et va troubler l'ordre établi. Vronsky quitte l'armée, Anna sacrifie ses devoirs maternels, cette société de convenances et d'hypocrisie ne peut tolérer un amour d'une telle

authenticité. Condamnés, ils en viennent à ne plus se supporter, et leur amour se réduit au seul assouvissement de leurs désirs.

"Russie, 1880. Anna Karénine, est une jeune femme de la haute société de Saint-Pétersbourg. Elle est mariée à Alexis Karénine un haut fonctionnaire de

l'administration impériale, un personnage austère et orgueilleux. Ils ont un garçon de huit ans, Serge. Anna se rend à Moscou chez son frère Stiva Oblonski. En descendant du train, elle croise le

comte Vronski, venu à la rencontre de sa mère. Elle tombe amoureuse de Vronski, cet officier brillant, mais frivole. Ce n'est tout d'abord qu'un éclair, et la joie de retrouver son mari et son

fils lui font croire que ce sera un vertige sans lendemain. Mais lors d'un voyage en train, quand Vronski la rejoint et lui déclare son amour, Anna réalise que la frayeur mêlée de bonheur qu'elle

ressent à cet instant va changer son existence. Anna lutte contre cette passion. Elle finit pourtant par s'abandonner avec un bonheur coupable au courant qui la porte vers ce jeune officier. Puis

Anna tombe enceinte. Se sentant coupable et profondément déprimée par sa faute, elle décide d'avouer son infidélité à son mari..."

Le destin d'Anna se mêle à une autre histoire, bien différente, celle des fiançailles et du mariage de Konstantin Lévine et de Kitty Cherbatski, qui n'est pas sans rappeler la propre histoire de Tolstoï et de sa femme. Dans la quête de vérité qu'entreprend Lévine, Tolstoï exprime ses opinions sur la société de son temps.

Tolstoï est à nouveau submergé par ses angoisses et ne cesse de se débattre contre lui-même. En 1881, les Tolstoï sont obligés de s'installer à

Moscou pour que les enfants puissent poursuivre leurs études et la vie familiale apparaît à l'écrivain comme une servitude de plus en plus pénible. Un certain Vladimir Grigorievitch Tchertkov

surgit vers 1883 dans la vie des Tolstoï, un homme "peu intelligent, rusé et pas bon du tout », dira Sonia, qui semble capter la confiance de Tolstoï en entretenant le culte du grand homme.

"L'homme souffre des tremblements de terre, des épidémies, des horreurs de la maladie, de tous les tourments de l'âme. Mais de tout temps la tragédie la plus douloureuse pour lui a été, est et

sera la tragédie de l'alcôve.", osera dire alors Tolstoï à l'encontre de sa femme, en confiant désormais ses manuscrits à Tchertkov.

Après deux ans de stricte obédience à l'orthodoxie, Tolstoï rompt avec l'Eglise au profit d'une "religion du Christ, mais débarrassée des dogmes et des

miracles" (Que devons-nous faire ? (1886), Le royaume de Dieu est en nous (1893), Lettre sur la supercherie à l'Église (1900)...).

Jetant l'anathème sur sa vie passée, condamnant l'amour physique et la propriété privée, culpabilisant sur l'importance des revenus que lui rapportent ses livres et ses terres, habillé en moujik, blouse de futaine et souliers à bout carré, le comte Tolstoï travaille dans les champs, fend du bois, apprend à confectionner des chaussures, et va remettre à Sonia une procuration pour la gestion de ses propriétés. Gorki aura cette phrase : "Il a avec Dieu des rapports très confus qui me rappellent, par moments, ceux de deux ours dans une même tanière !" Mais Tolstoï persiste dans ces moments de perdition dans lesquels il lui semble qu'il ment au monde, par sa vie, par sa gloire, par ses richesses.

Toute l'existence de Léon Tolstoï fut agitée par un contraste profond entre ses convictions et ses actions. Ce conflit insoluble s'accentua en 1897, le conduisant à un conflit avec sa propre famille. Son désir de secourir les pauvres le vit se dépouiller de toutes ses richesses, on le verra quitter sa demeure, comme un pauvre vagabond avec sa fille et son médecin...

Voici Tolstoï, pour l'heure, parvenu au sommet critique de son existence; le désir qu'il ressentait depuis longtemps en lui d'une vie pieuse et sage s'accentue et devient nécessité vitale. Toute sa vie, avec ses ambitions, ses espoirs, lui apparaît fallacieuse et conventionnelle: son nouvel idéal se résume en une existence riche de vérité et de travail, de sincérité et d'amour, à l'exemple de celle des ruraux. De cette crise devait sortir une série d'essais, d'études et de polémiques religieuses et morales, allant de pair avec une activité pratique dans le soulagement de la misère, dans le relèvement de la vie morale et matérielle des malheureux, dans l'application d`une charte des droits de l'homme à tous les individus.

Au cours de cette période, il nous donne "La Mort d'Ivan Illitch", "La Puissance des Ténèbres", pièce en cinq actes, le roman "La Sonate â Kreutzer "et le récit "Maître et Serviteur", pour aboutir enfin, en 1899, à cette "Résurrection", son authentique testament moral et artistique. Après "Résurrection", l'activité littéraire de l'écrivaín ralentit.

La Mort d'Ivan Ilitch (Smert Ivana Ilitcha, 1886)

La vie d'Ivan Ilitch, qui s'est déroulée jusque-là sans histoire, gravissant l'échelle des privilèges dans une Russie corrompue, bascule : en tombant

d'une échelle, cet ambitieux technocrate est devenu la proie d'un mal qui s'installe et lui fait prendre conscience de son immense solitude. Il veut lutter mais prend en haine tout ce qui a

constitué ses raisons de vivre, métier, femme, enfants, honneurs, société, et, se dépouillant peu à peu de ce qui l'encombre, "ne ressemble plus qu'à lui-même". Dans ce vide, la seule vérité est

la mort : Ilitch cesse de lutter et se croit "délivré" : "Il chercha sa terreur accoutumée et ne la trouva plus. Où est-elle ? Et quelle mort ? Il n'avait plus peur parce que la mort n'était

plus." Mais ce n'est pas mort qui est au bout du compte l'aboutissement de ce roman, c'est la contrée dévastée qu'il laisse derrière lui; tous ses biens et relations qui lui ont permis de faire

croire que sa vie valait la peine d'être vécue..

"... Deux semaines s'écoulèrent encore. Ivan Ilitch •ne quittait plus son divan. Il ne voulait pas se mettre au lit et restait couché sur le divan. Presque toujours le visage tourné vers le mur, seul il s'abandonnait à ses douloureuses et insolubles pensées : « Qu'es-tu donc? Es-tu véritablement la mort? » Et la voix intérieure lui répondait : « Oui, c'est elle ». — « Mais pourquoi ces souffrances? » — « Mais comme cela, sans raison aucune ». C'est tout ce qu'il pouvait obtenir.

Depuis le début de sa maladie jusqu'à sa première visite chez le médecin, deux états d'âme différents s'étaient partagé la vie d'Ivan Ilitch : c'était tantôt le désespoir, l'appréhension de cette chose terrible et mystérieuse, la mort ; tantôt l'espérance et l'attachante étude de ses fonctions organiques. Tantôt il avait devant les yeux le rein et l'intestin, qui, pour un temps, se montraient indociles, tantôt c'était la mort, terrifiante et mystérieuse, qui se dressait devant lui, et remplissait sa pensée. Les premiers temps, ces deux impressions se succédaient, mais plus la maladie s'aggravait, plus ses préoccupations sur le rein disparaissaient, et plus l'appréhension de la mort prochaine devenait vive. Il lui suffisait de penser à ce qu'il était trois mois auparavant, de comparer ce qu'il était alors avec ce qu'il était maintenant, de se rappeler comment il avait descendu la pente, pour que toute lueur d'espoir s'évanouît.

Dans les derniers temps, le visage tourné vers le dossier du divan, il vivait tellement seul au milieu d'une cité populeuse, de ses nombreux amis, de sa famille, que nulle part, ni sous la terre ni au fond de la mer, on n'aurait pu trouver une solitude aussi complète. Et, dans cette solitude, Ivan Ilitch ne vivait plus que de souvenirs. L'un après l'autre les tableaux de sa vie passée se dressaient devant lui. C'était d'abord les années les plus récentes, puis, peu à peu, les jours les plus lointains de son enfance. Les pruneaux qu'on venait de lui servir lui rappelaient les pruneaux français qu'il mangeait dans son enfance, avec leur goût particulier, et la salivation abondante lorsqu'on arrivait au noyau. Ces réminiscences du goût évoquaient toute une série d'images de ce temps-là : sa bonne, son frère, ses joujoux. « Il ne faut plus penser à ces choses-là. C'est trop pénible! » se disait Ivan Ilitch, et il se transportait dans le présent. « Les boutons du dossier du divan, et les plis du maroquin... Ce maroquin a coûté très cher et ne vaut rien... Il y a eu une discussion à ce propos... Je me rappelle

encore un autre maroquin et une autre discussion : le portefeuille de père que nous avions déchiré et la punition que cela nous valut. Et maman nous apporta du gâteau ». De nouveau il s'abandonne aux souvenirs de son enfance, et de nouveau, il se sent péniblement affecté et s'efforce d'écarter ses souvenirs et de penser à autre chose. Ces souvenirs en éveillaient d'autres en lui : la marche progressive de sa maladie. Là aussi, plus il regardait en arrière, plus il trouvait de vie et de bonheur; alors le bonheur et la vie n.e faisaient qu'un. « De même que mes souffrances, ma vie n'a fait qu'empirer de jour en jour. Là-bas, tout au commencement de la vie, un point lumineux, et puis... toujours plus noir, toujours plus noir, toujours plus vite, toujours plus vite...."

Maître et serviteur (Xoziaïn i rabotnik, 1895)

Le marchand Brekhounov, perdu dans une tempête de neige, privé de tout ce qui l'a fait un personnage puissant, rang, honneurs, argent, réduit à ses seules

ressources, découvre comme Ilitch ce monde angoissant de la solitude et peu à peu apprend à accepter l'idée de la mort en tant que libération.

La Sonate à Kreutzer (Kreïtserova sonata, 1890)

Tolstoï fait de la sonate à Kreutzer, sonate pour violon et piano de Beethoven, le symbole d’une passion conjugale dévastatrice : Pozdnychev, le personnage principal, ne parvient pas à surmonter le trouble qui s'empare de lui lorsqu'il constate la complicité émotionnelle qui semble unir sa femme, la pianiste Vassia, et le violoniste Troukhatchevski lorsqu’ils l’interprètent ensemble : rongé par un sentiment intense de jalousie, la sonate exacerbe ses doutes jusqu’à le conduire à la déraison et au meurtre de sa femme. Le roman fit scandale en Russie comme aux Etats-Unis et Tolstoï est ici au sommet de son puritanisme, faisant suite à sa célèbre conversion tardive au "christianisme" : c'est en effet une virulente condamnation à l'encontre de la "fausse importance accordée à l'amour physique", il défend l'abstinence sexuelle et s'oppose aux idées sentimentalistes de la passion romantique.

".... Quelle chose terrible que cette sonate ! Surtout cette partie ! Et chose terrible, en général, que la musique. Qu’est-ce ? Je ne comprends pas ce

que c’est que la musique, et pourquoi elle a de tels effets. On dit que la musique élève l’âme. Bêtise, mensonge. Elle agit, elle agit effroyablement (je parle pour moi), mais non d’une façon

ennoblissante. Son action n’est ni ennoblissante ni abaissante, mais irritante. Comment dirais-je ? La musique me fait oublier ma situation véritable. Elle me transporte dans un état qui n’est

pas le mien ; sous l’influence de la musique, il me paraît sentir réellement ce que je ne sens pas, comprendre ce que je ne comprends pas, pouvoir ce que je ne puis pas. La musique me paraît agir

comme le bâillement ou le rire : je n’ai pas envie de dormir, mais je bâille quand je vois d’autres bâiller ; sans motif pour rire, je ris en entendant rire.

Quant à la musique, elle me transporte immédiatement dans l’état d’âme où se trouvait celui qui écrivit cette musique. Mon âme se confond avec la sienne

et, avec lui, je passe d’un état à l’autre. Comment cela se fait-il, je n’en sais rien. Celui qui a écrit la Sonate à Kreutzer, Beethoven, savait, lui, pourquoi il se trouvait dans cet état : cet

état le mena à certaines actions, et voilà pourquoi, pour lui, il avait un sens, tandis que pour moi il n’en a point. C’est la raison pour laquelle la musique provoque une excitation qu’elle

laisse inachevée. On joue, par exemple, une marche militaire : le soldat passe au son de cette marche et la musique est terminée. On chante une messe, je communie, et la musique encore est

terminée. Mais l’autre musique provoque une excitation qui n’indique pas quel acte doit lui correspondre. Voilà pourquoi la musique est si dangereuse, agit parfois si effroyablement. En Chine, la

musique est soumise au contrôle de l’État, et c’est ainsi que cela doit être. En effet, peut-on admettre que le premier venu hypnotise une ou plusieurs personnes et en fasse après ce qu’il veut ?

Et surtout que l’hypnotiseur soit n’importe quel individu immoral.

C’est un pouvoir effroyable dans les mains d’un individu quelconque. Par exemple, le premier presto de cette Sonate à Kreutzer, peut-on le jouer dans un

salon où se trouvent des dames décolletées, puis le morceau fini, applaudir, manger des glaces et raconter le dernier potin ? Ces choses-là, on ne peut les jouer que dans certaines circonstances

importantes, graves, dans des cas seulement où il faut provoquer certaines actions correspondantes à cette musique. Mais il est forcément dangereux de provoquer une énergie de sentiment qui ne

correspond ni au temps, ni au lieu, et qui ne trouve pas à s’employer. Sur moi, du moins, ce morceau agit d’une façon effroyable. Il me semble que de nouveaux sentiments, de nouveaux concepts que

j’ignorais jusqu’alors se font jour en moi. « Ah ! oui, c’est comme ça... Pas du tout comme je vivais et pensais auparavant... Voilà comme il faut vivre », me disais-je en mon âme. Qu’était ce

nouveau que j’apprenais ainsi, je ne m’en rendais pas compte, mais la conscience de cet état nouveau me rendait joyeux. C’étaient les mêmes figures, entre autres ma femme et lui, mais je les

voyais sous un autre jour..."

"Cette fois-ci, la ville produisit sur Nekhlioudov une impression étrange et toute nouvelle. Arrivé le soir, il fit le trajet de la gare à son domicile à la lueur des réverbères. Une odeur de naphtaline imprégnait encore tout l'appartement. Agraféna Petrovna et Korneï, l'un et l'autre fatigués et grincheux, s'étaient pris même de querelle au sujet du rangement de ces effets qui semblaient n'avoir d'autre utilité que d'être étendus, séchés et de nouveau enfouis quelque part. Sa chambre n'était pas préparée, et un encombrement de malles en rendait l'accès difficile. Son arrivée, de toute évidence, dérangeait l'ouvrage qui s'accomplissait ici par suite de quelque bizarre force d'inertie. Après la misère entrevue chez les paysans, tout cela lui parut d'une stupidité si manifeste - stupidité dont il avait eu autrefois sa part - qu'il résolut de s'installer à l'hôtel des le lendemain laissant Agraféna Petrovna poursuivre ses rangements comme elle l'entendait jusqu'à l'arrivée de sa sœur, qui rendrait à l'égard de toutes les affaires une solution définitive.

Le lendemain, sorti de bonne heure, il choisit, non loin de la prison, dans le premier garni venu, une maison très modeste et d'une propreté relative, deux petites chambres et, après avoir donné l'ordre d'y faire porter divers effets qu'il avait préparés, il se rendit chez son avocat. La matinée était froide. Aux orages et aux pluies avaient succédé les gelées du printemps. Le froid était si vif, le vent si coupant que Nekhlioudov, vêtu d'un paletot léger, était transí. Il ne cessait de presser le pas pour se réchauffer.

Dans sa mémoire affluaient les souvenirs du village: femmes, enfants, vieillards, la misère et l'accablement qu'il semblait avoir découverts et surtout la vision de l'enfant víeillot, qui souriait et tortillait ses jambes sans mollets, et involontairement il comparaît ces souvenirs au spectacle de la ville.

En passant devant les boucheries, les poissonneries et les magasins de confection, il fut frappé, comme s'il le voyait pour la première fois, de l'air repu de ces innombrables commerçants, propres et gras, auxquels aucun homme du village ne pouvait se comparer. [Ces gens, à coup sûr, étaient fermement persuadés que leurs efforts pour tromper les acheteurs, incapables de reconnaître la qualité de leur marchandise, ne constituaient pas une occupation oiseuse, mais fort utile au contraire] Repus aussi lui apparaissaient les cochers avec leurs postérieurs énormes et leurs boutons dans le dos, les portiers en casquettes galonnées, les femmes de chambre aux cheveux bouclés, avec des tabliers blancs, et surtout les cochers des voitures rapides, aux nuques rasées, étalés sur leurs coussins et dévisageant les passants d'un air dédaigneux et cynique.

Maintenant il ne pouvait s'empêcher de voir, dans tous ces gens, des paysans dépossédés de leurs terres et par là même refoulés vers la ville. Toutefois, si certains d'entre eux avaient su tirer profit des conditions de la vie urbaine et devenir semblables aux maîtres, ce dont il se réjouissait, d'autres par contre menaient une vie plus misérable qu'à la campagne et en devenaient plus pitoyables. Ainsi ces cordonniers maigres et pâles que Nekhlioudov avait vu travailler devant le soupirail d'une cave, ces blanchisseuses tout échevelées, les bras nus et grêles, qui repassaient devant des fenêtres grandes ouvertes d'où s'échappaient de grosses volutes de vapeur savonneuse, ces deux garçons teinturiers qu'il avait croisés, en tablier, sans chaussures, les pieds simplement enveloppes de toile et tout barbouillés. Les manches retroussées jusqu'aux coudes, dans leurs bras malingres et veinés, ils portaient un seau de teinture et ne cessaient de s'injurier. Leurs visages hargneux trahissaient une grande lassitude. La même expression se lisait sur la face poussiéreuse et noire des charretiers cahotés sur leurs camions ; sur les visages gonflés des hommes et des femmes qui, avec leurs enfants, demandaient l'aumône au coin des rues; sur ceux des buveurs aperçus aux fenêtres du cabaret devant lequel il était passé. Là, autour de petites tables encombrées de bouteilles et de verres de thé, parmi lesquelles circulaient des garçons souples aux tabliers blancs, des êtres aux faces abêties, enflammées par l'alcool, couverts de sueur, criaient et chantaient. L'un d'eux, près de la fenêtre, les sourcils relevés et les lèvres pendantes, regardait fixement devant lui comme s'il cherchait un souvenir.

"Mais pourquoi sont-ils tous venus s'entasser dans cette ville ?" se demandait Nekhlioudov, aspirant, avec la poussière soulevée par le vent froid, l'âcre odeur de la peinture fraîche.

Dans la rue, il croisa des camions chargés de barres de fer, que le pavé inégal faisait se heurter avec un tel bruit qu'il en eut mal à la tête et aux oreilles. Il pressait le pas pour dépasser les voitures, quand, se détachant sur le fracas du métal, il entendit son nom. Il s'arrêta et aperçut à quelques pas devant lui un militaire au visage luisant, les moustaches en pointes, qui, assis dans une voiture de louage rapide, lui faisait de la main un signe amical, et dans un sourire découvrait des dents d'une blancheur extraordinaire.

- Nekhlioudov ! Est-ce toi ?"

(Résurrection, deuxième partie, X)

Résurrection (Воскресение, 1899)

La vision des misères humaines et sociales, le drame de la douleur et de la rédemption trouvent leur meilleure expression dans "Résurrection", qui appartient encore à cette période de crise morale qui aboutira à la composition de la "Sonate à Kreutzer". Tolstoï entame une enquête immense, descend dans l'enfer putride des prisons, scrute les détenus, polémique avec les «idéologues» révolutionnaires, interroge le peuple. Résurrection se veut un roman - total, mais cette fois-ci le Tolstoï millénariste refuse la durée et exige tout tout de suite : le salut total de la création. C'est peut-être ce qui fait de Résurrection, paru quand naissait le XXe siècle, un signe avant-coureur des grands soubresauts millénaristes de notre siècle à nous.

(Chapitre II)

"... On l'appelait d'un nom intermédiaire, ni Katia, ni Katienka, mais Katioucha. Elle cousait, rangeait les chambres, nettoyait les icones à la craie, grillait, moulait et servait le café, s'occupait des petites lessives et parfois tenait compagnie aux demoiselles ou leur faisait la lecture. A plusieurs reprises, on l'avait demandée en mariage, mais elle avait chaque fois refusé, pressentant que la vie avec les ouvriers qui s'étaient présentés serait trop dure, maintenant qu'elle avait goûté aux douceurs de la vie des maîtres.

Elle atteignit seize ans. A cette époque, le neveu des demoiselles, un prince très riche, alors étudiant, vint passer quelque temps à la campagne. Katioucha, sans oser le lui dire ni même se l'avouer, en tomba amoureuse.

Deux ans plus tard, ce même neveu, rejoignant son régiment qui partait en campagne, passa quatre jours chez ses tantes, et, la veille même de son départ, séduisit Katioucha. Il partit le lendemain après lui avoir glissé dans la main un billet de cent roubles. Cinq mois après son départ, elle eut la certitude d'être enceinte.

Dès lors la moindre chose la rebuta. Elle n'eut qu'une pensée : échapper à la honte qui l'attendait. Elle fit son service à contre-cœur et un jour même, sans trop bien savoir comment, répondit grossièrement aux demoiselles et demanda son compte. Par la suite, elle devait beaucoup regretter ces paroles. Très mécontentes, les vieilles demoiselles la laissèrent partir.

Entrée comme femme de chambre au service d'un commissaire de police, elle ne garda pas cette place plus de trois mois, car son maître, vieil homme ayant dépassé la cinquantaine, la poursuivait de ses avances. Un jour qu'il se montra plus pressant que de coutume, elle s'emporta, le traita de fou, de vieux diable, et le poussa si violemment qu'il tomba. On la renvoya pour impertinence. N'ayant plus de raison de chercher une place, sa grossesse étant très avancée, elle prit pension à la campagne chez une veuve, cabaretière de village et sage-femme à l'occasion. Elle accoucha sans douleur, mais la sage-femme, appelée chez une malade, en rapporta la fièvre puerpuérale. L'enfant fut envoyé dans une crèche où, aux dires de la vieille qui se chargea de l'emmener, il mourut dès son arrivée.

Lorsque Katioucha s'était installée chez la cabaretière, sa fortune s'élevait à cent-vingt-sept roubles - vingt-sept gagnés par son travail et cent que lui avait donnés son séducteur. Au moment de partir, il ne lui restait plus que six roubles. L'argent filait entre ses doigts; elle dópensait pour elle-même et donnait à tous ceux qui lui en demandaient. La sage-femme lui compta ses deux mois de pension quarante roubles ; de plus la matrone, sous prétexte d'acheter une vache, lui emprunta quarante roubles ; enfin vingt roubles s'en allèrent en

robes, en friandises, etc... Aussi, lorsque Katioucha fut rétablie, elle n'avait plus d'argent et il lui fallut chercher du travail.

Elle accepta une place chez un garde forestier. C'était un homme marié, mais, comme le commissaire, dès le premier jour il se mit à tourner autour d'elle. Il lui répugnait ; elle s'efforçait de le fuir, mais il avait plus d'expérience et de ruse ; surtout il était le maître, qui pouvait l'envoyer où bon lui semblait... Patiemment il attendit le moment propice et la posséda. Sa femme l'apprit et, ayant surpris son mari avec Katioucha, se jeta sur elle.

Katioucha se défendit ; elles échangèrent des coups, puis on la chassa sans la payer. Elle s'en alla à la ville, auprès d'une tante dont le mari, relieur, gagnait autrefois bien sa vie : mais il avait perdu sa clientèle et depuis buvait et dépensait en boissons tout ce qui lui tombait

sous la main.

Cette tante tenait une petite blanchisserie dont le revenu la faisait vivre avec ses enfants et servait, en outre, à entretenir son lamentable mari. Elle proposa à Katioucha de travailler chez elle. Mais la seule vue de l'existence si pénible des blanchisseuses la faisait hésiter. Elle se mit à chercher dans les bureaux de placement une place de bonne. Il s'en présenta une chez une dame vivant avec ses deux fils, encore au collège. Une semaine après son arrivée, le fils aîné, lycéen de seconde aux moustaches naissantes, délaissait ses études pour faire à Katioucha une cour qui ne laissait aucune paix à la malheureuse. Cependant, c'est à elle que la mère s'en prit; elle fut congédiée. Elle ne trouva pas d'autre place.

Au bureau de placement Maslova rencontra une dame, les doigts et les bras bouffis, surchargés de bagues et de bracelets. Mise au courant de la situation, cette femme lui donna son adresse et l'invita à venir la voir. Maslova s'y rendit. La dame fut aux petits soins pour elle, la régala de gâteaux, de vin sucré, cependant qu'elle dépêchait une femme de chambre avec un billet à une certaine adresse. Dans la soirée arriva un homme de haute taille, avec de longs cheveux grisonnants, à la barbe blanche. Ce vieil homme s'assit aussitôt auprès de Maslova et, les yeux luisants, un sourire aux lèvres, se mit à l'examiner et à plaisanter avec elle. Bientôt la dame l'appela dans la pièce voisine et Maslova entendit qu'elle lui disait : "Toute fraîche, tout droit de la campagne." Puis elle prit à part Maslova et lui annonça que c'était un écrivain qui avait beaucoup d'argent et qu'il ne le ménagerait pas si elle savait lui plaire.

Elle sut lui plaire, et l'écrivain lui donna vingt-cinq roubles, lui promettant de la revoir souvent. L'argent fut dépensé aussitôt : elle paya sa pension chez sa tante, acheta une nouvelle robe, un chapeau, des rubans. Quelques jours plus tard, l'écrivain l'envoya chercher pour la deuxième fois. Il lui donna encore vingt-cinq roubles et lui proposa d'emménager dans un appartement meublé.

Là, Maslova tomba amoureuse d'un joyeux commis qui habitait sur la même cour. Elle en avertit elle-même l'écrivain et prit un petit appartement séparé. Le commis, qui lui avait promis le mariage, partit pour Nijni sans la prévenir, vraisemblablement pour ne pas revenir.

De nouveau Maslova se trouva seule. Elle aurait bien voulu pouvoir demeurer dans l'appartement, mais on ne le lui permit pas. - (L'officier de police lui apprit qu'elle ne pouvait vivre ainsi qu'après avoir reçu la carte jaune et s'être soumise à la visite) - Elle retourna alors chez sa tante. La voyant vêtue à la dernière mode : robe, mantelet, chapeau, celle-ci la reçut avec considération, croyant qu'elle s'était élevée au plus haut rang de la société. Elle n'osait plus lui proposer de travailler comme blanchisseuse.

Pour Maslova la question ne se posait plus : elle considérait maintenant avec compassion cette vie de forçat menée par de blèmes ouvrières aux bras maigres, dont certaines étaient déjà tuberculeuses, et qui lavaient et repassaient, fenêtres ouvertes, été comme hiver, environnées d'une vapeur brûlante et savonneuse.

C'est précisément au cours de cette période si pénible pour Maslova, qui n'arrivait pas à mettre la main sur un protecteur, qu'elle fut enfin retrouvée par une entremetteuse qui pourvoyait en jeunes femmes les maisons de tolérance.

Depuis longtemps déjà, Maslova fumait. Dans les derniers temps de sa liaison avec le commis et plus tard, lorsqu'il l'eut abandonnée, elle s'était habituée de plus en plus à boire... Le vin l'attirait non seulement parce qu'elle lui trouvait un goût agréable, mais encore parce

qu'il lui faisait oublier toute la misère qu'elle avait supportée. L'alcool seul lui donnait de la désinvolture et un sentiment de dignité qu'elle n'avait pas autrement. Privée de vin, elie était toujours triste et éprouvait le sentiment de sa déchéance.

L'entremetteuse offrit un dîner à la tante, enivra Maslova et lui proposa d'entrer dans un bon établissement, le meilleur de la ville, en lui faisant miroiter tout l'intérêt et les avantages de la situation. Le choix s'offrait à Maslova: l'état humilié de domestique, comprenant sans nul doute les assiduités des hommes, avec de secrètes et passagères étreintes, ou bien une situation assurée, tranquille, légale (patenté, toléré par la loi, grassement payé et permanent. Elle choisit la deuxième solution).

En outre elle avait l'impression de se venger de son séducteur, du commis, et de tous ceux qui lui avaient fait du mal. La raison qui pesa le plus sur sa décision fut la promesse que lui fit l'entremetteuse de pouvoir se commander toutes les robes qui lui plairaient : en velours,

en faille, en soie, robes de bal décolletées et laissant les bras nus. Lorsque Maslova se vit en robe de soie jaune canari, avec une garniture de velours noir, et décolletée, elle n'y put tenir : elle remit ses papiers à l'entremetteuse qui, le soir même, la conduisit en fiacre à la célèbre maison Kitaïev.

Dès lors commença pour Maslova cette vie de crime chronique contre les préceptes de Dieu et des hommes, que des centaines et des milliers de femmes mènent [non seulement avec l'autorisation, mais encore sous la protection de l'État, soucieux du bien-être de ses citoyens et qui se termine pour neuf sur dix d'entre elles par de cruelles maladies, la décrépitude et une mort prématurée.

Le matin et durant une partie de la journée, un lourd sommeil après l'orgie de la nuit. Vers trois ou quatre heures, pénible lever hors d'un lit souillé, eau de Seltz, café; nonchalante flânerie dans les pièces, en peignoir, en chemise, en robe de chambre ; coup d'œil dans la rue à travers les rideaux des fenêtres ; molles querelles entre femmes ; lavage, couche de gras, parfum sur les cheveux et le corps, essayage de robes longues, discussion avec la patronne à leur sujet ; examen minutieux dans la glace, maquillage du visage et des yeux, nourriture grasse et sucrée. Puis on endosse une robe du soir brillante, dénudant une partie du corps, et c'est l'entrée dans une salle trop ornée et brillamment éclairée. Enfin, l'arrivée des clients: danse, musique, sucreries, cigarettes, étreintes avec des hommes jeunes, des hommes mûrs, des adolescents presque enfants encore et des vieillards croulants, des célibataires, des hommes mariés, des commerçants, des Arméniens, des Iuifs, des Tatares, des riches, des pauvres, des bien-portants et des malades, des hommes ivres et des hommes à jeun, des grossiers, des délicats, des militaires et des civils, des étudiants, des lycéens, des êtres de toutes classes sociales, de tous caractères, de toutes tailles. Cris, propos salaces, bagarres, musique, tabac, vin, encore du vin et du tabac et de la musique du soir jusqu'à l'aube. Et le matin seulement, la délivrance et le pesant sommeil... C'est ainsi chaque jour et toute la semaine, [et à la fin de celle-ci, la visite, dans un établissement de l'Etat, au bureau de police, où des fonctionnaires du Gouvernement, des médecins, parfois avec sérieux et sévérité, parfois avec de gaillardes plaisanteries, abolissant cette pudeur donnée en sauvegarde par la nature, non seulement aux humains, mais aussi aux bêtes, - examinent ces femmes et leur donnent patente pour continuer ces mêmes crimes qu'elles ont commis avec leurs semblables tout au long de la semaine]. Et de nouveau une semaine identique. Et chaque jour ainsi, été comme hiver, les jours fériés comme les jours ouvrables. Maslova vécut de la sorte sept années, changeant deux fois de maison, et fit durant cette période un séjour à l'hôpital.

C'est au cours de sa septième année dans les maisons de tolérance, huit ans après sa première faute -- elle avait alors vingt-six ans - que se produisit l'événement qui lui valut d'être enfermée et, après un emprisonnement préventif de six mois avec des assassins et des voleurs, d'être maintenant conduite devant le tribunal.

CHAPITRE III

Au moment où, harassée par le long trajet, Maslova s'approchait avec son escorte du tribunal, le neveu des deux vieilles demoiselles, celui-là même qui l'avait séduite, le prince Dimitri Ivanovitch Nekhlioudov, était encore étendu sur le matelas de plume d'un grand lit à ressorts. Il avait déboutonné le col de sa chemise de nuit en toile de Hollande, dont le devant était plissé au petit fer, et fumait une cigarette. Les yeux dans le vague, il songeait à ce qu'il avait fait la veille et à ce qu'il aurait à faire ce jour-là.

Évoquant la soirée passée chez les Kortchaguine, famille riche et considérée dont il devait, au dire des gens, épouser la fille, il poussa un soupir et jeta sa cigarette presque consumée. Il voulut en prendre une autre dans un étui en argent, mais, se ravisant, il sortit du lit ses jambes blanches et lisses, chaussa ses mules, jeta sur ses fortes épaules une robe de chambre en soie et, d'un pas pesant, mais rapide, passa dans le cabinet de toilette tout imprégné d'une odeur artificielle d'élixirs, d'eau de Cologne, de fixatifs et de parfums. Là, devant un grand lavabo de marbre, il brossa avec une certaine poudre ses dents plombées en plusieurs endroits, les rinça avec une eau parfumée ; il fit ensuite la toilette de son corps et s'essuya avec différentes serviettes. Ayant lavé ses mains avec un savon odorant, minutieusement, au moyen de brosses diverses, il fit ses ongles, qu'il gardait très longs.

Puis il se frictionna, frotta son cou épais, et passa enfin dans une troisième pièce, attenante à sa chambre à coucher, où était installé un appareil à douches. Il aspergea d'eau froide son corps blanc, musclé, mais déjà alourdi de graisse, s'essuya avec une serviette-éponge, mit du linge propre et repassé, chaussa des bottines brillantes comme des miroirs et s'assit devant sa table de toilette pour brosser à l'aide d'un double jeu de brosses sa courte barbe noire et frisée et peigner ses cheveux ondulés, déjà clairsemés sur le front.

Tous les objets dont il se servait, accessoires de toilette, linge, vêtements, chaussures, cravates, épingles, boutons de manchettes, étaient de toute première qualité, discrets, simples, solides et chers...."

Le thème du roman est axé sur deux personnages, Katiuscha et Nechljudov. La jeune femme qui, à la suite de circonstances tragiques, a mené une vie de débauche, trouvera dans sa douleur et ses souffrances un moyen de purification et de rédemption; tandis que Nechljudov, principal responsable de la vie immorale de Katiuschka, en la voyant injustement condamnée à la déportation en Sibérie, en proie aux remords et à la douleur, expie ses fautes et se rachète. Il propose alors à Katiuschka de l'épouser, mais la jeune femme refuse cette offre pour consacrer son amour et sa vie à un autre homme....

CHAPITRE XXXVII

"CETTE nuit-là, Maslova fut longue à s'endormir. Étendue, les yeux grands ouverts, elle regardait la porte, masquée à intervalles réguliers par le passage de la fille du sacristain, et, tout en écoutant le ronflement de la rouquine, elle songeait.

Elle songeait que pour rien au monde elle n'épouserait un forçat lorsqu'elle serait à Sakhaline. Elle s'arrangerait autrement ; elle se mettrait avec un chef quelconque, avec un greffier, même avec un surveillant ou un simple gardien. Ils sont tous amateurs de la chose : "pourvu seulement que je ne maigrisse pas, autrement je serais perdue".

Elle se rappelait la façon dont l'avaient dévisagée, l'avocat, le président et, au tribunal, tous ceux qui l'avaient croisée ou qui, à dessein, s'étaient approchés d'elle. Elle se rappelait comment Bertha, venue la voir en prison, lui avait raconté que l'étudiant qu'elle avait aimé, quand elle travaillait chez Mme Kitaéva, venait souvent la voir, demandait de ses nouvelles et la plaignait beaucoup. Elle se souvint de la rixe avec la rouquine et en eut pitié. Elle se souvint du boulanger qui lui avait envoyé un pain supplémentaire, elle se souvint de bien d'autres choses encore, sauf de Nekhlioudov. A son enfance, à sa jeunesse et surtout à son amour pour lui, elle ne pensait jamais. Ces souvenirs trop douloureux, elle les gardait intacts quelque part, très loin au fond de son cœur. Même en rêve elle ne le voyait jamais. Aujourd'hui, au cours de l'audience, elle ne l'avait pas reconnu, non seulement parce que la dernière fois qu'elle l'avait vu il était en uniforme, sans barbe, avec de petites moustaches et des cheveux courts bouclés, et que, maintenant, il avait vieilli et portait toute sa barbe, - mais surtout parce qu'elle n'avait jamais pensé à lui. Tous les souvenirs du passé se rapportant à lui, elle les avait ensevelis au cours de cette noire, horrible nuit, où revenant du front il était passé sans s'arrêter chez ses tantes.

Jusqu'à cette nuit-là et tant qu'elle avait espéré le revoir à son passage, loin de lui peser, la présence de l'enfant qu'elle portait dans son sein l'attendrissait étrangement, surtout lorsqu'elle sentait ses mouvements, tantôt doux et tantôt plus nerveux. Cette nuit-là avait tout changé : l'enfant qui devait naître ne fut désormais pour elle qu'une gêne.

Les deux vieilles tantes attendaient leur neveu ; elles l'avaient tant prié, ,mais il avait télégraphié qu'il ne pouvait s'arrêter, obligé qu'il était de se trouver à Petersbourg pour une date déterminée. En apprenant cette nouvelle, Katioucha avait décidé de se rendre a la gare pour le voir.

Le train devait passer à 2 heures du matin. Après avoir aidé les demoiselles à se mettre au lit, Katioucha avait chaussé de vieilles bottines, et, un fichu noué sur la tête, retroussant ses jupes, elle s'était mise à courir vers la gare en compagnie de Macha, la fille de la cuisinière, qu'elle avait décidée à venir.

C'était une nuit d'automne noire et pluvieuse ; le vent soufflait. La pluie tantôt cinglait à grosses gouttes tièdes, tantôt s'arrêtait. Dans les champs et devant soi on ne pouvait distinguer la route ; dans la forêt, où il faisait noir comme dans un four, Katioucha, qui pourtant connaissait le chemin, faillit s'égarer. Elle arriva à la gare, non pas avant le train comme elle l'espérait, mais après le deuxième signal.

S'élançant sur le quai, elle l'avait aussitôt reconnu dans un wagon de 1ere classe particulièrement éclairé. Sur des fauteuils recouverts de velours, assis l'un en face de l'autre, deux officiers en manches de chemise jouaient aux cartes. Deux grosses bougies à moitié consumées brûlaient sur la tablette près de la fenêtre. Lui, en pantalon collant et chemise blanche assis sur le bras du fauteuil et appuyé au dossier, riait. Dès qu'elle l'aperçut, elle frappa au carreau de sa main transie. Au même instant, le troisième signal retentit et le train s'ébranla lentement ; d'abord il recula, puis par secousses les wagons roulèrent l'un après l'autre en avant. Des deux voyageurs l'un se leva, les cartes à la main, et se mit à regarder à travers la vitre. Elle frappa encore une fois et colla son visage à la fenêtre. A ce moment le wagon, avec des secousses, se mit à rouler. Elle le suivit sur le quai, les yeux toujours fixés sur la fenêtre que l'officier essayait en vain d'ouvrir.

Nekhlioudov alors se leva, repoussa son camarade et commença à baisser la vitre. Le train prit de la vitesse. Elle marchait à pas rapides sans perdre de distance, mais la vitesse augmentait, augmentait toujours et, au moment où la glace fut complètement baissée, le chef de train la repoussa et sauta dans le wagon. Katioucha perdit du terrain, mais restait là à courir sur les planches mouillées du quai ; le quai se termina ; alors se retenant à grand peine pour ne pas tomber, elle descendit quelques marches et poursuivit sa course le long de la voie. Elle courait, mais le wagon de premiere classe était déjà loin. Maintenant, rapides, défilaient devant elle les secondes, puis plus vite encore les troisièmes, mais elle courait toujours. Lorsqu'elle vit la lanterne arrière, elle avait dépassé le réservoir à eau et se trouvait en pleins champs. Le vent se jeta sur elle, lui arracha son fichu, plaqua sa jupe sur les jambes ; décoiffée, Katloucha courait toujours.

- Tante Mikhaïlovna ! vous avez perdu votre fichu ! criait la petite fille, qui avait peine à la suivre.

"Il est dans un wagon bien éclairé, assis sur un fauteuil de velours, il plaisante, il rit, et moi je reste là dans la boue, dans la nuit, sous la pluie et le vent, et je pleure."

S'étant arrêtée, Katioucha rejeta la tête en arrière et, la serrant dans ses mains, éclata en sanglots.

- Parti ! cria-t-elle.

La petite fille eut peur et se blottit contre sa jupe mouillée.

- Petite tante, rentrons !

"Qu'un train vienne, je me jette sous un wagon et tout sera dit", pensait Katioucha, sans répondre à la fillette.

Elle était bien résolue à le faire mais comme il arrive toujours dans la première minute qui suit l'énervement, l'enfant, son enfant lui qu'elle portait en elle, tressaillit, donna un coup, s'étira souplement, de nouveau se mit à frapper avec quelque chose de délicat et d'acéré. Et ce qui une minute auparavant la faisait souffrir tant qu'il lui semblait ne plus pouvoir vivre, cette haine contre lui, son désir de se venger, fût-ce par sa propre mort, disparut à l'instant. Elle reprit son calme, se leva, mit de l'ordre dans ses vêtements, s'enveloppa de son fichu et prit le chemin du retour.

Elle arriva à bout de forces, trempée, couverte de boue, et ce jour fut le point de départ du changement moral qui devait l'amener à son état actuel. Au cours de cette nuit terrible, elle cessa de croire au bien. Jusque-là elle y croyait elle-même et pensait que tout le monde partageait son opinion, mais cette nuit lui apporta la certitude que personne ne croyait et que toutes les paroles qu'elle entendait sur Dieu et sur le bien n'étaient que mensonges.