- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci - Lukacs

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Hesse

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Cassirer

- Harlem - Langston Hughes

- Lovecraft

- Zamiatine

- Svevo - Pirandello

- TS Eliot

- W.Benjamin

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

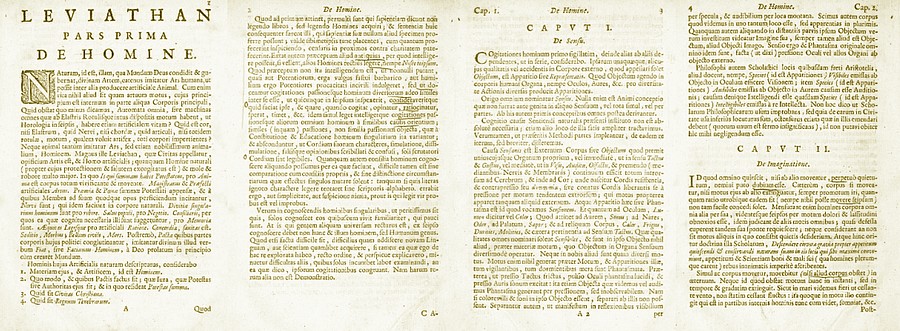

Thomas Hobbes (1588-1679), "De Cive" (1642), "Leviathan" (1651), "De Corpore" (1655), "De Homine" (1658) -

...

Last update 10/10/2021

"L'homme est un loup pour l'homme" & "La force des mots est trop faible pour contraindre les hommes à exécuter leurs conventions..." - Le constat de Hobbes est sans concession, "tout être humain est présumé faire toute chose en vue de son propre avantage", il n'y a pas de bien ou de mal absolus, mais relatifs, il n'y a pas de problématique métaphysique ou liée à la chute de notre humanité, et le philosophe construit le politique en poussant jusqu'au bout les conséquences de cette incontournable observation de ce qui caractérise l'action de toute nature humaine. Ce sont les premiers pas de notre théorie politique moderne, une théorie politique qui s'appuie sur une anthropologie "naturelle" et "mécaniste" ("Pour se faire une idée claire des éléments du droit naturel et de la politique, il est important de connaître la nature de l'homme...).

La condition naturelle de l'être humain est la co-existence d'une multitude d'individus qui ne peuvent éviter leur affrontement réciproque. Avec Hobbes l'essence de droit de nature s'est métamorphosée, il s'agit désormais "d'examiner en quel être de sûreté la nature nous a mis et quels moyens elle nous a laissés de nous défendre contre l'attaque et la violence" (De corpore politico). La nature humaine n'est plus qu'un corps dans le domaine des corps, un ensemble de forces qui agissent et réagissent au contact d'autres forces. Un être humain dont les limites et les insatisfactions alimentent ses passions et sa méchanceté. La formule du Léviathan imaginée par Hobbes, la puissance publique forgée comme un être humain artificiel au profit duquel la multitude renonce à son droit de nature, a soulevé bien des tempêtes, l'accusant de justifier la notion de souverain, arbitre suprême au pouvoir illimité et inaliénable, et bien des interprétations ont alimenté l'imagination politique du XXe siècle à son encontre, deux à trois siècles plus tard....

("Thomas Hobbes", John Michael Wright (1617-1694), National Portrait Gallery, Londres)

Aujourd'hui, il nous faut être plus nuancés. la théorie politique de Hobbes s'inscrit dans la conviction de la possibilité d'un rationalisme absolu selon lequel le commonwealth peut devenir une machine parfaitement rationnelle et ordonnée, un rationalisme absolu qui purifie le sang du souverain et fait de ce souverain une machine rationnelle de bout en bout, seule en capacité de corriger la méchanceté de la nature humaine, de garantir à tout être humain de se délivrer de ses passions, de leurs excès, de leurs abus. Le mécanisme rigoureux qu'il discerne dans le monde physique et le mouvement animal, est étendu à la pensée, au désir, au langage, et permet de théoriser tant la morale que le politique. Loin du philosophe britannique de justifier la tyrannie, le despotisme ou ce que sera le totalitarisme. Tout être humain, nous dit-il, dispose d'un droit inaliénable et imprescriptible, conséquence logique du mouvement vital qui anime toute existence, il est un état de nature antérieur à l'état civil et à partir duquel l'être humain doit ériger un ordre politique, une sociabilité qui n'est pas d'emblée naturelle, un ordre qui ne relève pas d'une autorité de droit divin. Réaliste, c'est bien la réalité de cette guerre perpétuelle qui nous oppose les uns aux autres qui rend nécessaire la "République", la "chose publique", le pacte social par lequel sont redéfinit pour tous le bien et le mal. Et c'est grâce à ce rationalisme mécaniste qui s'élabore au XVIIe siècle, que Hobbes peut entrevoir une solution politique à une vie sociale pacifiée et structurée. Dans cette logique rationnelle mise en place qui s'enracine dans la convention et institue le pouvoir souverain, celui-ci ne peut être que rationnel, ne peut que vouloir et accomplir le bien général, le bien du peuple. La limite de sa théorie est tant l'hypothèse de départ, mécaniste et rationnel, que sa volonté de fabriquer de l'être humain capable de vivre en société. L'hégélianisme et le marxisme s'engouffreront dans cette même perspective.

Mais au XVIIe et au XVIIIe siècles, c'est Hobbes, qui apprendra aux philosophes comment on sape le droit divin des rois en donnant pour origine à la société et au pouvoir social un simple contrat et pour unique but à ce contrat la prospérité publique. Hobbes est un Bacon politique qui a lu Galilée. Il assigne, comme Bacon, un but pratique à la philosophie; mais ce qu'il lui demande, ce n'est plus, comme son maître, de nouvelles inventions mécaniques,, c'est une théorie de l'État capable de faire le bonheur des sociétés. L'éclatante supériorité de la civilisation actuelle sur la barbarie, on la doit, suivant lui, à la physique mathématique ; or, ce que Galilée a fait pour la physique, il va le faire, lui, pour la science sociale et il écrit le "De cive" en 1642, en pleine guerre civile anglaise. L'État, armé de la toute-puissance , apaisera les discordes et la guerre de tous contre tous et, à la place de l'ignorance et de la haine, il fera régner partout la science, la civilisation et le bien-être; l'État est donc la seule vraie Providence; qu'à la physique parfaite, suscitée par Bacon, mais fondée par Galilée, vienne s'ajouter une science politique aussi certaine et le bonheur resplendira enfin pour l'humanité....

"..Il me semble en effet qu'on ne saurait mieux connaître une chose, qu'en bien considérant celles qui la composent. Car, de même qu'en une horloge, ou en quelque autre machine automate, dont les ressorts sont un peu difficiles à discerner, on ne peut pas savoir quelle est la fonction de chaque partie, ni quel est l'office de chaque roue, si on ne la démonte, et si l'on ne considère à part la matière, la figure, et le mouvement de chaque pièce; ainsi en la recherche du droit de l'État, et du devoir des sujets, bien qu'il ne faille pas rompre la société civile, il la faut pourtant considérer comme si elle était dissoute, c'est-à-dire, il faut bien entendre quel est le naturel des hommes, qu'est-ce qui les rend propres ou incapables de former des cités, et comment c'est que doivent être disposés ceux qui veulent s'assembler en un corps de république. Suivant donc cette méthode, je mets d'abord pour un premier principe que l'expérience fait connaître à chacun, et que personne ne nie, que les esprits des hommes sont de cette nature, que s'ils ne sont retenus par la crainte de quelque commune puissance, ils se craindront les uns les autres, ils vivront entre eux en une continuelle défiance, et comme chacun aura le droit d'employer ses propres forces en la poursuite de ses intérêts, il en aura aussi nécessairement la volonté. Vous m'objecterez peut-être, qu'il y en a quelques-uns qui nieront cela. Il est vrai, il y en a plusieurs qui le nient. Ne tombai-je donc point en quelque espèce de contradiction, lorsque je dis que ces mêmes personnes le nient, et qu'elles l'avouent ? Nullement: mais c'est eux-mêmes qui se contredisent, quand ils désavouent en leurs discours ce qu'ils confessent par leurs actions. Nous voyons que tous les États, encore qu'ils aient la paix avec leurs voisins, ne laissent pas de tenir des garnisons sur les frontières, de fermer leurs villes de murailles, d'en garder les portes, de faire le guet, et de poser des sentinelles. A quoi bon tout cela, s'ils n'avaient point d'appréhension de leurs voisins ? Nous voyons aussi que même dans les villes, où il y a des lois et des peines établies contre les malfaiteurs, les bourgeois ne se mettent point en chemin sans épée, ou sans quelque arme pour se défendre, qu'ils ne se vont point coucher qu'ils n'aient soigneusement fermé, non seulement les verrous de leurs portes, de peur de leurs concitoyens, mais leurs coffres et cabinets, de peur de leurs domestiques. Peut-on témoigner plus ouvertement qu'on se défie les uns des autres ? En cela donc le public et les particuliers font paraître leur crainte et leur défiance mutuelle..." (Préface au De Cive)

La longue vie de Hobbes a fait de lui le contemporain de philosophes comme Bacon (1561-1626) et Descartes (1596-1650), de jurisconsultes comme Grotius (1583-1645), de savants comme Galilée (1564-1642) et Gassendi (1592-1655) ou comme Pascal (1623-1662) et le Père Mersenne (1588-1648). Il a bien connu la plupart d'entre eux et, sans qu'il soit toujours possible de préciser l'influence exacte qu'ils ont exercée sur lui, mais il est hors de doute que la pensée de Hobbes s'est développée au sein du climat intellectuel qu'ils avaient créé en ce temps.

Hobbes naquit en 1588, année qui vit les Anglais mettre en déroute la fameuse Armada et la menace espagnole sur l’Angleterre, la fin du règne d'Élisabeth I, dernier membre de la dynastie des Tudor sur le trône anglais, le règne de James I Stuart (1603-1625), la disparition de William Shakespeare (1616), la Première révolution anglaise (English Civil War), entre 1642 à 1651 sous le règne de Charles Ier, puis sa décapitation, le Commonwealth of England de Cromwell ( 1649 à 1660), la Restauration et le règne de Charles II, et mourut en 1679 alors qu'était adopté l'Habeas Corpus, ironie du sort, contre les tentatives d'absolutisme monarchique...

Au début du XVIIe siècle, la question politique était brûlante dans une Angleterre en crise. Après le règne d'Elizabeth, morte en 1603 sans laisser d'héritier direct, la couronne d'Angleterre revint à son cousin Jacques, fils de Marie Stuart, qui était déjà roi d'Ecosse sous le nom de Jacques VI. Il devint roi d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier. Homme dépourvu de prestige, sans force de caractère et sans bravoure, avait déjà réussi, en Ecosse, à liguer contre lui toutes les confessions du royaume. Cependant, il se targuait d'érudition et avait exposé sa conception du gouvernement, de l'Etat et de l'Eglise, au cours d'une violente et âpre querelle avec le cardinal Bellarmin. De cette passe d'armes sans aménité, était sorti en 1609, à Londres, Apologia pro juramento fidelitatis. Dans ce texte, il développait la théorie de l'absolutisme de droit divin, allant jusqu'à réclamer des sujets un serment de fidélité et d'allégeance totales et à justifier l'inviolabilité absolue des tyrans.

L'accueil des souverains d'Europe avait été réservé, sinon froid. L'Angleterre, dont la tradition parlementaire remontait à la Magna Carta de 1215, croyait à ce que l'on appelait "le privilège du peuple", incarné à ses yeux par la représentativité de la Chambre des Lords, où siégeaient les seigneurs et les prélats, et de la Chambre des Communes composée des députés élus dans les comtés par la gentry et, dans certains bourgs, par les bourgeois. On savait bien que les Tudors n'avaient pas toujours été respectueux du Parlement et que la reine Elizabeth avait même envoyé à la Tour de Londres un certain nombre de députés de l'opposition. Mais elle avait fait de l'Angleterre une grande puissance et ceci compensait cela. Quoi qu'il en soit, dans le pays de la Common Law où Sir John Fortescue et Thomas More avaient été chanceliers, on s'accordait généralement à penser que la monarchie parlementaire - politícum et regale - valait mieux que la monarchie absolue. Aussi bien lorsque Jacques Ier prétendit, contre la tradition politique, gouverner sans Parlement et, de surcroît, contre les croyances religieuses, imposer l'anglicanisme à tous les sujets, il déclencha de redoutables conflits.

Son fils Charles Ier, qui accéda au trône en 1625, déçut très vite l'Angleterre pour son mépris à l'égard du Parlement dont les sessions étaient aussitôt dissoutes qu'ouvertes. De 1629 à 1640, il gouverna sans Parlement, en monarque absolu, s'aidant seulement des conseils d'un ancien membre de l'opposition parlementaire, Thomas Wentworth, qu'il avait fait lord Strafford, et s'appuyant surtout sur l'évêque de Canterbury, William Laud. L'ambition des trois hommes était d'appliquer en Angleterre la politique de Richelieu qu'ils dénommaient le thorough system. Le régime engendra rapidement la tyrannie et, par ses abus, suscita dans la nation une sourde révolte. Celle-ci éclata au grand jour et atteignit à son comble lorsque, en 1640, Charles Ier, qui avait dû se résigner à convoquer le Parlement afin d'obtenir des subsides pour lutter contre la résistance écossaise, le déclara dissous au bout de trois semaines à peine de session : ce fut « le Court Parlement».

Entre la Couronne et les Chambres, le duel se trouvait inexorablement engagé. Le soulèvement des Ecossais se faisant de plus en plus virulent et leur armée ayant envahi l'Angleterre, le roi dut, à nouveau, convoquer le Parlement. Réuni le 7 novembre 1640, il devait, cette fois, siéger durant treize années: ce fut «le Long Parlement». Sous l'autorité de Pym, les députés déclarèrent la guerre à l'arbitraire royal, et, plus violemment encore, à ses ministres Strafford et Laud, qui finiront par être décapités. Le climat politique s'envenima alors de haines religieuses entre les anglicans, partisans du roi et les catholiques, les presbytériens et les puritains, partisans du Parlement. Inéluctablement, l'on s'acheminait à la guerre civile. Celle-ci éclata, sanglante et indécise, en 1642: les Cavaliers, royalistes alliés aux Irlandais catholiques et les Têtes Rondes, soutenus par les Ecossais presbytériens et ardents défenseurs du Parlement, s'entre-déchirèrent. En 1644, aucun des deux partis n'avait réussi à prendre l'avantage. C'est alors qu'Olivier Cromwell, pour mener contre le roi un combat sans merci, transforma la guerre civile en une guerre de religion qui, le 14 juin 1645, aboutit, à Naseby, à la défaite des royalistes. Cromwell imposa le procès du roi. Le monarque fut condamné à mort et exécuté devant le palais de Whitehall le 9 février 1649. La République fut proclamée. La dictature de Richard Cromwell s'imposa.

Hobbes vécut intensément ces événements. Ce fut pour lui un drame personnel. Lorsqu'en 1640, Charles Ier convoqua le Parlement, où, déjà, siégeait Olivier Cromwell, Hobbes s'imagina directement menacé puisque, dans les Elements of Law qui, à cette date, circulaient en manuscrit, il ne cachait pas ses sympathies pour une souveraineté monarchique et indivisible, allant jusqu'à dénoncer l'erreur politique de ce qu'il nommera plus tard la "mixed monarchy". Il préféra s'imposer un exil volontaire et gagna Paris, - la Fronde y était déjà proche - , et demeura en France jusqu'en 1651, date de la restauration des Stuarts après la dictature de Richard Cromwell...

Ce Léviathan, Hobbes l'a représenté dans une illustration célèbre de la première édition de son ouvrage : un géant couronné, un glaive dans une main, une crosse dans l`autre; autrement dit, disposant de la force militaire et spirituelle qui lui confère la domination des corps et des consciences. Son âme artificielle est constituée par la souveraineté ; les articulations par les magistrats et les autres membres du législatif et de l'exécutif ; les nerfs par la récompense et le châtiment, qui ont même fonction que dans le corps naturel; la force, par le bien-être et les richesses de tous les membres en particulier; l'activité, par le salut du peuple; la mémoire par les conseillers; la raison et la volonté par l'équité et par les lois; la santé par la concorde ; la maladie par la sédition ; la mort par la guerre civile ; le "Fiat" de Dieu et sa création de l'homme dans la Genèse, par les pactes et les contrats qui rassemblèrent et unirent pour la première fois les diverses parties du corps politique...

Successeur, à certains égards, de Bacon, qu'il connut dans sa jeunesse et qui lui donna l'idée d'une science de la nature, influencé par Descartes, dont il combattit la métaphysique mais reprit la méthode déductive et poussa à l'extrême les vues mécanistes, premier théoricien rigoureux du sensualisme, du matérialisme, et de l'utilitarisme, du despotisme, "naturaliste" et "rationaliste" au sens étroit que le XVIIIe siècle attribuera à ces termes, Thomas Hobbes naquit en 1588 à Malmesbury, dans le Wiltshire, où son père était clergyman, étudia à l'université d'Oxford, puis fut précepteur de William Cavendish, second comte de Devonshire, qu'il accompagna en France et en Italie et auprès de qui il resta jusqu'à sa mort en 1628.

Il traduisit alors Thucydide, dont il nous dit, dans son Autobiographie en vers, qu'il lui démontra l'ineptie de la démocratie et la supériorité d'un homme sur la multitude : "Is democratia ostendit mihi quam sit inepta, Et quantum cœtu plus sapit unus homo".

Il revint en 1629 à Paris, où il étudia les sciences de la nature et les mathématiques, et apprit à connaître les Eléments d”Euclide, qui lui fournirent le modèle de sa méthode et l'idée d'appliquer la géométrie à l'étude de la diversité des mouvements, sans laquelle les choses matérielles ne seraient pas perçues.

Lors d'un troisième séjour sur le continent (1634-1637), avec le fils de son précédent patron, il fréquenta le P. Mersenne, dont il devint l'ami, se lia étroitement avec Gassendi et rendit visite à Galilée à Florence.

De retour en Angleterre en 1637, il conçoit l'ensemble de sa doctrine sous la forme d'un triple traité De corpore, De homine et De cive, et compose alors une première esquisse de son système philosophique, en physique et en politique, sous le titre de "Elements of law, natural and politic", titre significatif en ce qu'il rapproche expressément la loi naturelle de la loi politique; deux fragments en parurent sans son aval, en 1650, sous les titres "Human nature" et "De corpore política".

Lorsqu'en 1640 Charles Ier convoqua le Long Parlement, où siégeait Olivier Cromwell préparant la révolution, Hobbes, ami dévoué des Stuarts et ardent défenseur des prérogatives royales, se sentant menacé, chercha refuge en France, où il revit Mersenne, qui lui fit connaître les Méditations de Descartes, et où il acheva le De cive en 1642 et le Leviathan en 1651.

Il était de retour en Angleterre depuis quelques années, lors de la restauration des Stuarts qui fit monter sur le trône Charles II (1660). Il passa la dernière partie de sa vie en polémiques interminables avec le mathématicien Wallis, qui lui reprochait ses erreurs mathématiques, avec le physicien Robert Boyle, membre de la Société royale, qui l'accusait de mépriser les expériences, avec l'évêque arminien Bramhall, qui s'en prenait à son déterminisme, avec le chancelier Hyde, comte de Clarendon, et avec les évêques anglicans, qui accusaient d'athéisme, d'hérésie et de blasphème l'auteur du Léviathan, considéré comme responsable de la grande peste et de l'incendie de Londres, "pour avoir fait dépendre, dit-il, l'Eglise de l'autorité royale".

Il mourut en 1679, ayant gardé jusqu'au bout sa vigueur physique et la lucidité de son esprit....

1640-1641 - "Objectiones ad Cartesii Meditationes de Prima Philosophia"

Entre novembre 1640 et avril 1641, Hobbes et Descartes débattent d’optique et de philosophie via Mersenne, leur ami commun dans les IIIe Objections aux Médiations. Le débat tourne court. Descartes refuse la discussion avec un matérialiste tandis que Hobbes est totalement étranger à l’expérience spirituelle des Méditations. Les Objections de Hobbes aux Méditations et les Réponses de Descartes n’ont connu qu’une seule traduction en français depuis 1647, celle de Clerselier.

SUR LA MÉDITATION PREMIÈRE.

DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE RÉVOQUÉES EN DOUTE.

Il paroît assez, par ce qui a été dit dans cette Méditation, qu’il n’y a point de marque certaine et évidente par laquelle nous puissions reconnoître et distinguer nos songes d’avec la veille et d’avec une vraie perception des sens ; et partant que ces images ou ces fantômes que nous sentons étant éveillés, ne plus ne moins que ceux que nous apercevons étant endormis, ne sont point des accidents attachés à des objets extérieurs, et ne sont point des preuves suffisantes pour montrer que ces objets extérieurs existent véritablement. C’est pourquoi si, sans nous aider d’aucun autre raisonnement, nous suivons seulement le témoignage de nos sens, nous aurons juste sujet de douter si quelque chose existe ou non. Nous reconnoissons donc la vérité de cette méditation. Mais d’autant que Platon a parlé de cette incertitude des choses sensibles, et plusieurs autres anciens philosophes avant et après lui, et qu’il est aisé de remarquer la difficulté qu’il y a de discerner la veille du sommeil, j’eusse voulu que cet excellent auteur de nouvelles spéculations se fût abstenu de publier des choses si vieilles.

RÉPONSE.

Les raisons de douter qui sont ici reçues pour vraies par ce philosophe n’ont été proposées par moi que comme vraisemblables : et je m’en suis servi, non pour les débiter comme nouvelles, mais en partie pour préparer les esprits des lecteurs à considérer les choses intellectuelles, et les distinguer des corporelles, à quoi elles m’ont toujours semblé très nécessaires ; en partie pour y répondre dans les méditations suivantes, et en partie aussi pour faire voir combien les vérités que je propose ensuite sont fermes et assurées, puisqu’elles ne peuvent être ébranlées par des doutes si généraux et si extraordinaires. Et ce n’a point été pour acquérir de la gloire que je les ai rapportées ; mais je pense n’avoir pas été moins obligé de les expliquer, qu’un médecin de décrire la maladie dont il a entrepris d’enseigner la cure....

1642 - "De Cive"(Philosophicall rudiments concerning government and society)

Le De Cive, qui devait constituer la troisième partie des Elementa philosophiae, a été publié par Hobbes, à Paris, dès 1642, en un in-4º de 275 pages, et traduit en français dès 1649. En raison de l'évolution rapide des événements politiques en Angleterre en 1642. Hobbes le publia avant les deux autres parties qui devaient logiquement le précéder. La conception politique développée par Hobbes, qui annonce les thèses du Léviathan, est fondée sur un rigoureux matérialisme physique et l`auteur lui-même ne manqua pas de souligner que le De cive supportait mal d'être publié avant le reste de l'ouvrage, où sont énoncés les principes qui servent de fondement à sa conception de la vie civile. Le titre, De Cive, Le Citoyen, éclaire le passage de l'état de nature à la société civile, lêtre humain devient citoyen et accède à l'univers juridique et politique.

En 1647, Hobbes en publia à Amsterdam une seconde édition, enrichie de notes substantielles et augmentée d'une Préface au Lecteur et d'une Épître dédicataire au comte de Devonshire en date du 1er novembre 1646. Le texte est un in-12º de 408 pages. Hobbes donna en 1651 une traduction anglaise du De Cive sous le titre Philosophical Rudiments concerning Government and Society.

I. Introduction à ce discours. II. Que la crainte réciproque a été le commencement de la société civile. III. Que les hommes sont naturellement égaux entre eux. IV. D'où leur naît cette mutuelle volonté de se nuire les uns aux autres. V. La discorde vient de la comparaison des esprits. VI. Du désir que plusieurs ont d'une même chose. VII. Définition du droit. VIII. Que le droit à la fin donne le droit aux moyens nécessaires. IX. Que par le droit de nature chacun est juge des moyens de sa conservation. X. Que par le droit de nature toutes choses appartiennent à tous. XI. Que ce droit commun demeure inutile. XII. Que l'état des hommes hors de la société est une guerre perpétuelle. XIII. Définition de la guerre et de la paix. XIV. Que la guerre est contraire à la conservation des hommes. XV. Que par le droit de nature il est permis à chacun de contraindre un autre qui sera en sa puissance, afin de s'assurer de son obéissance pour l'avenir. XVI. Que la nature enseigne qu'il faut chercher la paix.

Le De cive traite du bien et du mal, de l`origine des obligations morales, de la responsabilité civile et politique du souverain ainsi que de la subordination nécessaire de l'autorité ecclésiastique au pouvoir civil, comme garantie de paix à l'intérieur de l”Etat. L`auteur expose sa pensée en usant d'une méthode géométrique ou déductive, aprioriste dans sa forme, mais qui prend toujours l'expérience pour point de départ. En l'occurrence, le point de départ est constitué par l'observation de l'homme en tant que lieu de tendances et capacité de réflexion qui permet de formuler des maximes pratiques : cette capacité de réflexion, en guidant la volonté dans le jeu des tendances naturelles, pousse l'homme à satisfaire ses appétits et à fuir tout ce qui lui cause de la peur.

Toute obligation se fonde socialement. À l'état de nature, l`homme est un loup pour l'homme : "homo homini lupus", mais, en société, lorsqu`il ne se sent plus menacé, l'homme devient un dieu pour l'homme : "homo homini deus". Tout ceci est fondé sur l'égoïsme et le jeu des appétits naturels : on atteint à l'état social à la suite d'un contrat dont il importe peu de connaître l'origine dans le temps, car tout se passe comme s`il avait eu lieu. Nous avons commencé à faire partie d`une société, non par un présumé instinct social, qui n'existe pas, mais par un acte de volonté, autrement dit désirant notre propre bien : la volonté ne

recherche en effet que son propre bien, c'est-à-dire ce qui lui plaît. Par rapport à la tradition aristotélicienne, la réalité étatique n'est plus purement naturelle mais aussi humaine, temporelle et rationnelle.

"La plupart de ceux qui ont écrit touchant les républiques, supposent ou demandent, comme une chose qui ne leur doit pas être refusée, que l'homme est un animal politique, [en grec dans le texte] selon le langage des Grecs, né avec une certaine disposition naturelle à la société. Sur ce fondement-là ils bâtissent la doctrine civile; de sorte que pour la conservation de la paix, et pour la conduite de tout le genre humain, il ne faut plus rien sinon que les hommes s'accordent et conviennent de l'observation de certains pactes et conditions, auxquelles alors ils donnent le titre de lois. Cet axiome, quoique reçu si communément, ne laisse pas d'être faux, et l'erreur vient d'une trop légère contemplation de la nature humaine.

Car si l'on considère de plus près les causes pour lesquelles les hommes s'assemblent, et se plaisent à une mutuelle société, il apparaîtra bientôt que cela n'arrive que par accident, et non pas par une disposition nécessaire de la nature. En effet, si les hommes s'entr'aimaient naturellement, c'est-à-dire, en tant qu'hommes, il n'y a aucune raison pourquoi chacun n'aimerait pas le premier venu, comme étant autant homme qu'un autre; de ce côté-là, il n'y aurait aucune occasion d'user de choix et de préférence. je ne sais aussi pourquoi on converserait plus volontiers avec ceux en la société desquels on reçoit de l'honneur ou de l'utilité, qu'avec ceux qui la rendent à quelque autre. Il en faut donc venir là, que nous ne cherchons pas de compagnons par quelque instinct de la nature; mais bien l'honneur et l'utilité qu'ils nous apportent; nous ne désirons des personnes avec qui nous conversions, qu'à cause de ces deux avantages qui nous en reviennent.

On peut remarquer à quel dessein les hommes s'assemblent en ce qu'ils font étant assemblés. Si c'est pour le commerce, l'intérêt propre est le fondement de cette société; et ce n'est pas pour le plaisir de la compagnie, qu'on s'assemble, mais pour l'avancement de ses affaires particulières. S'il y a du devoir ou de la civilité en cet assemblage, il n'y a pourtant pas de solide amitié comme vous voyez dans le palais, où diverses personnes concourent, et qui s'entre-craignent plus qu'elles ne s'entr'aiment; d'où naissent bien quelquefois des factions, mais d'où il ne se tire jamais de la bienveillance. Si les assemblées se forment à cause du divertissement qu'on y reçoit, remarquez-y, je vous prie, comme chacun se plaît surtout aux choses qui font rire; et cela sans doute afin qu'il puisse (telle étant à mon avis la nature du ridicule) avoir davantage de complaisance pour ses belles qualités, par la comparaison qu'il en fait avec les défauts et les infirmités de quelque autre de la troupe.

Mais bien que cette petite satisfaction soit assez souvent fort innocente, il en est pourtant manifeste que ceux qui la goûtent se plaisent à la gloire, plutôt qu'à la société en laquelle ils la trouvent. Au reste, en ces assemblées-là, on picote les absents, on examine toute leur vie, toutes leurs actions sont mises sur le tapis, on en fait des sujets de raillerie, on épluche leurs paroles, on en juge, et on les condamne avec beaucoup de liberté. Ceux qui sont de ce concert ne sont pas épargnés, et dès qu'ils ont tourné le dos, on les traite de la même sorte dont ils ont traité les autres: ce qui me fait grandement approuver le conseil de celui qui se retirait toujours le dernier d'une compagnie. Ce sont là les véritables délices de la société. Nous nous y portons naturellement, c'est-à-dire, par les affections qui nous sont communes avec le reste des animaux, et n'en sommes détournés que par quelque dommage qui nous en arrive, ou par les préceptes de la sagesse (dont plusieurs ne sont jamais capables) qui réfrène l'appétit du présent par la mémoire du passé.

Hors de ces entretiens-là, le discours de diverses personnes, qui y sont fort éloquentes, devient froid et stérile. S'il arrive à quelqu'un des assistants de raconter quelque petite histoire, et que l'un d'entre eux parle de soi-même, chacun voudra faire le semblable. Si quelqu'un récite quelque étrange aventure, vous n'entendrez de tous les autres que des miracles, et on en forgera plutôt que d'en manquer.

Et pour ne pas oublier en cet endroit ceux qui font profession d'être plus sages que les autres, si c'est pour philosopher qu'on s'assemble; autant d'hommes qu'il y aura dans un auditoire, ce seront autant de docteurs. Il n'y en aura pas un qui ne se sente capable, et qui ne se veuille mêler d'enseigner les autres; et de cette concurrence naîtra une haine mutuelle, au lieu d'une amitié réciproque.

Il est donc évident par ces expériences, à ceux qui considèrent attentivement les affaires humaines, que toutes nos assemblées, pour si libres qu'elles soient, ne se forment qu'à cause de la nécessité que nous avons les uns des autres, ou du désir d'en tirer de la gloire; si nous ne nous proposions de retirer quelque utilité, quelque estime, ou quelque honneur de nos compagnons en leur société, nous vivrions peut-être aussi sauvages que les autres animaux les plus farouches...."

Les hommes ne sont contraints de chercher refuge dans les lois que sous l'effet de la peur. On veut se préserver de la mort et de la souffrance, démarche raisonnable qui en arrive à constituer le "juste" et à être reconnue de "droit". Le premier fondement du droit implique pour chacun la défense de son propre corps et de sa propre vie. Mais semblable droit ne garantit nullement des attaques d'autrui, l`état naturel n'étant autre chose que la guerre de tous contre tous. ll faut donc abolir l'égalité naturelle, ce que peut faire la loi; non point la loi civile qui n`existe pas, mais la loi naturelle, qui s'identifie à la loi morale dictée par le bon sens en indiquant ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour sauvegarder notre vie et notre corps. La loi sera donc assimilée à la raison, laquelle prescrit autant que possible de s'assurer la paix ou, au cas où la paix serait impossible, de nouer des amitiés pour la guerre.

En conséquence, le droit de tous sur tout ne pouvant être maintenu, il convient de céder ou de transférer certains droits. D`où l'accord, le "contrat", qui se réfère au présent et le "pacte", qui se réfère à l'avenir. De là s'ensuivent les règles condamnant l'ingratitude, la cruauté, l'orgueil, et, d'autres qui, au nom de la raison, s`opposent à la gourmandise et à l'ivrognerie, parce que ces dernières altèrent la volonté.

La paix se réalise dans l`Etat, par la substitution d'une volonté unique aux nombreuses volontés particulières : soumission de la multitude qui n'est pas encore Etat, à un individu ou à une assemblée. L'Etat acquiert ainsi la qualité d'une personne dont la volonté doit être considérée comme la volonté de tous, afin qu'elle puisse utiliser les forces et les biens en vue d`assurer la paix et la défense commune. Il y a, dans l`Etat, le pouvoir de faire justice et le pouvoir de faire la guerre, réunis entre les mains du pouvoir souverain ; à la fois juge et exécuteur, c'est lui qui détermine le "moi" et le "toi", le "juste" et l' "injuste", l' "honnête" et le "malhonnête", le "bien" et le "mal", découlant de prescriptions légales ou d'interdits, à l`instar de l' "homicide", du "vol", de l' "adultère".

La souveraineté est indivisible, l'obéissance doit être sans réserve. Etant absolue, l'autorité ne peut en aucun cas être limitée par une autre. Elle ne peut également être limitée par la pensée et la "conscience individuelle", car c'est de la pensée individuelle que les idées susceptibles de mettre en danger la paix de l'Etat tirent leur origine.

L'Etat est donc tenu de donner un sens précis au langage, dont l'imprécision suscite les controverses et les motifs de conflits; son autorité doit s'exercer sur l'enseignement, il se doit, de réglementer les cultes et les croyances, l'Eglise ne faisant qu`un avec l`Etat. Mais un chrétien peut-il accepter de se soumettre à un souverain d'une autre religion? Oui. Persécuté pour sa religion, il ne peut résister activement à son souverain légitime et doit professer sa foi de la seule façon possible : en allant au martyre et en respectant le bras qui le frappe.

Dans le De cive, la liberté de l'homme est fonction de l'obéissance à l'Etat, tandis que l`esclave obéit à un particulier. Tout oblige le citoyen envers son souverain ; par contre, rien n'oblige le souverain envers le citoyen, car il ne reconnaît d'autre obligation que celle de Dieu. Toutefois, un devoir absolu incombe au souverain, le salut du peuple (Salus populi suprema lex), ce qui implique la défense extérieure, le maintien de la paix intérieure, l'accroissement maximum de la richesse des particuliers, enfin, la jouissance de la liberté, dans la mesure où celle-ci est inoffensive. En ce qui concerne le domaine spirituel, le souverain est tenu en principe de faire prêcher la bonne doctrine. Le seul motif pouvant délier les sujets de l`obligation d'obéissance envers leur souverain est constitué par l'incapacité de ce dernier à assumer leur défense.

1651 - "Léviathan" (Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil, published in 1651, revised Latin edition 1668)

LÉVIATHAN ou la Matière, la forme et la puissance d'un État ecclésiastique et civil, comprend quatre parties : l'"Homme ", l' "Etat", l' "Etat chrétien", le "Royaume des ténèbres", antithèse de l'Etat chrétien. La première partie résume les prémisses philosophiques développées dans les deux autres ouvrages de Hobbes, Du corps et De la nature humaine. Selon ces prémisses, seuls existent les corps, lesquels peuvent être les corps matériels proprement dits (ou naturels) et les corps politiques (artificiels). D'un côté, l`homme fait partie de la matière dont il est lui-même composé; de l`autre, en tant qu'être capable de concevoir des corps artificiels, il est l`artisan et le sujet de la doctrine politique. Les connaissances ne sont que des sommes de sensations, qui sont à leur tour des modifications, mouvements produits dans les corps sensibles et transmis au cerveau par l'intermédiaire des nerfs sensitifs. Nos perceptions du monde sont le sentiment des modifications correspondantes qui interviennent dans la substance cérébrale : elles sont donc subjectives.

Le matérialisme de Hobbes a pour conséquence logique une théorie absolutiste de l'Etat. La politique selon Thomas Hobbes repose en effet sur une anthropologie : l'être humain naturel est miné par une impulsion primitive, qui le pousse à la conservation de soi. Cette impulsion est aggravée par l'orgueil par lequel chacun entretient l'illusion de sa supériorité sur l'autre, et conduit inexorablement à un état de guerre permanent et universel qui caractérise pour le philosophe l'état de nature.

Hobbes va concevoir, comme Bacon, comme Descartes, comme tous les philosophes et savants de cet âge, un vaste programme de recherches philosophiques et un ambitieux projet de science universelle, dont, comme eux, il ne réalisa qu'une partie et ne donna que des fragments et des essais. Si nous en croyons ce qu'il a déclaré lui-même en 1642, au moment où fut publié le "De Cive", son œuvre devait être divisée en trois sections...

1655 - "De Corpore" (Elementorum philosophiae sectio prima De corpore)

Dans la première partie, comprenant ce que nous dénommons la philosophie première et quelques éléments de physique, il traitait des corps, et tâchait de découvrir les raisons du temps, du lieu, des causes, des proportions, de la quantité, de la figure et du mouvement. La philosophie de Hobbes est dominée par la conception d'une fin utilitaire de la connaissance..

1658 - "De Homine" (Elementorum Philosophiae Sectio Secunda De Homine)

Dans cette deuxième partie, Hobbes s'arrêtait à la particulière considération de l'homme, de ses facultés et de ses affections, imagination, mémoire, raisonnement, appétit et volonté, le bien et le mal, l'honnête et le déshonnête.

Vint le De Cive - Dans cette dernière partie, la société civile et les devoirs de ceux qui la composent servaient de matière à ses raisonnements. En fait, il écrivit, et conçut peut-être, cette dernière partie en premier, et il la publia en raison, nous dit-il, des disputes qui s'étaient élevées en Angleterre sur le droit du pouvoir et les devoirs des sujets, présage des guerres civiles qui devaient déchirer le pays peu après et engendrer cette anarchie qu'il estimait le plus grand des maux. Il ne publia que

plus tard, de 1655 à 1658, le "De corpore" et le "De homine"...

Ce qu'il y a de commun aux diverses parties de son œuvre et en particulier à sa physique et à sa politique, c'est d'abord l'emploi d'une certaine méthode, c'est ensuite l'usage de certains présupposés métaphysiques. La méthode est déductive, ou plus exactement constructive, pour ne pas dire artificialiste : elle consiste dans la recherche, et la connaissance acquise par un raisonnement correct (per rectam ratiocinationem), des causes ou des générations qui permettent d'expliquer et de reproduire les effets ou phénomènes donnés.

Mais il ne s'agit là, selon Hobbes, que d'une logique purement verbale, qui raisonne sur des noms comme on calcule avec des chiffres, sans s'occuper des choses qu'ils représentent. La raison n'est pour Hobbes qu'une ratiocination, c'est-à-dire une méthode de penser ou plus exactement de compter suivant un certain ordre (cf. De Corpore, I, 2), en se servant des noms généraux convenus pour désigner une série d'objets, exprimer notre pensée et la signifier à autrui. Pour Hobbes, la série des phénomènes psychiques, qu'il appelle "discursus mentalis" (Leviathan), se réduit à la série des phénomènes organiques en succession, la pensée se ramenant aux mots, les mots aux images, les images aux sensations qu'elles prolongent, et celles-ci aux mouvements d'où elles procèdent.

La théorie de la connaissance selon Hobbes - Il s'en est expliqué dans la quatrième de ses Objections à la deuxième Méditation de Descartes : "Par la raison, nous ne concluons rien du tout touchant la nature des choses, mais seulement touchant leurs appellations, c'est-à-dire que par elle nous voyons simplement si nous assemblons bien ou mal les noms des choses selon les conventions que nous avons faites à notre fantaisie touchant leurs significations. Si cela est ainsi, comme il paraît être, le raisonnement dépendra des noms, les noms de l'imagination, et l'imagination peut-être (ceci est mon sentiment) du mouvement des organes corporels; et ainsi l'esprit ne sera rien autre chose qu'un mouvement en certaines parties du corps organique."

Tout raisonnement porte donc en dernier ressort sur des noms, et sur des noms seulement, qui sont d'institution arbitraire, toute proposition n'affirme donc rien de plus qu'une convenance de sens des deux termes qu'elle associe; en sorte que la vérité et la fausseté ne sont pas seulement subjectives, comme le sont toutes nos connaissances, issues de la sensation, elles sont arbitraires, elles n'ont d'autre origine, d'autre norme, d'autre mesure que la volonté des hommes, et nous ne pouvons conclure d'après l'expérience qu'une chose doit être appelée juste ou injuste, vraie ou fausse, ni généraliser aucune proposition, à moins que ce soit d'après le souvenir de l'usage des noms que les êtres humains ont arbitrairement imposés aux choses.

Descartes dans ses Réponses aux troisièmes objections, comme plus tard Stuart Mill dans sa Logique, n'a pas de peine à montrer ce qu'il y a d'extravagant dans une pareille conception, qui ne néglige que l'essentiel : à savoir que les noms, qui sont des signes, n'ont de signification que par les idées qu'ils représentent et par les choses qu'ils signifient. "Qui doute, écrit Descartes, qu'un Français et qu'un Allemand ne puissent avoir les mêmes pensées et raisonnements touchant les mêmes choses, quoique néanmoins ils conçoivent des mots entièrement différents? Si ce philosophe [Hobbes] admet que quelque chose est signifié par des paroles, pourquoi ne veut-il pas que nos discours et raisonnements soient plutôt de la chose signifiée que de la parole même?"

Cependant Hobbes fonde hardiment toute sa philosophie, sa physique comme sa politique, sur cet étrange réalisme du mot comme tel, ou sur cette mécanique purement formelle de l'esprit qui n'a pas été sans séduire certains modernes logisticiens de son pays, et qui, chez lui, aboutit à une sorte d'artificialisme intégral.

Sa physique, qui est indifférente à l'expérience et passe rapidement sur les notions de corps, d'espace, de temps, sur les principes et les lois du mouvement, n'est manifestement destinée qu'à établir sa mécanique de l'esprit, en montrant comment les corps extérieurs affectent notre corps et y produisent des mouvements dont nos sensations et tous les phénomènes connexes sont dérivés selon les lois d'une causalité purement mécanique : car l'esprit, selon Hobbes, n'est qu'un corps assez subtil pour ne point agir sur les sens.

Sa psychologie, et sa morale, dérive de mouvements élémentaires qui assurent nos fonctions vitales et engendrent en nous le plaisir., du plaisir dérive le désir, un désir sans cesse renaissant, un plaisir toujours en mouvement, en quête de biens ultérieurs acquis au moindre prix. Hobbes ajoute à cette estimation du plaisir son "utilité", les biens et maux qu'il engendre. La nature morale est entièrement réduite à sa nature physique..

Léviathan - Première partie, De l'Homme.

Chapitres I à XVI, (I) De la Sensation, (II) De l'Imagination, (III) De la Consécution ou Enchaînement des Imaginations, (IV) De la parole, (V) De la Raison et de la Science, (VI) Des commencements intérieurs des mouvements volontaires, couramment appelées passions, (VII) Des fins ou résolutions du discours, (VIII) Des vertus communément appelées intellectuelles et de leurs défauts contraires, (IX) Des différents objets de Connaissance, (X) Du pouvoir, de la valeur, de la dignité, de l'honneur et de la compétence (XI) De la Diversité des moeurs, (XII) De la Religion, (XIII) De la condition naturelle des hommes en ce qui concerne leur félicité et leur misère, (XIV) De la première et de la seconde Lois naturelles, et des Contrats, (XV), Des autres Lois de Nature, (XVI) Des personnes, des auteurs et des choses personnifiées.

De la sensation à la Raison, la nature est libérée de toute teneur métaphysique pour être désormais interprétée dans le contexte éminemment physique du mécanisme. Et tout débute par la sensation d'un être humain...

(I - La Sensation) "Je considérai les pensées de l'homme d'abord isolément, et ensuite dans leur enchaînement, c'est-à-dire dans la façon dont elles dépendent l'une de l'autre. Isolément, chacune d'entre elles est la représentation, l'apparition de quelque qualité, ou de quelque autre accident, d'un corps situé hors de nous ; celui-ci est communément appelé un objet. Cet objet agit sur les yeux, les oreilles, et les autres parties du corps humain ; et par la diversité de ses opérations, il produit une diversité d'apparitions. A l'origine de toute nos pensées se trouve ce que nous appelons SENSATION (car il n'y a pas de conception dans l'esprit humain qui n'ait pas d'abord, tout à la fois ou partie par partie, été engendrée au sein des organes de la sensation). Les autres dérivent de cette origine..."

(II - L'Imagination) "... Que, quand une chose se trouve au repos , à moins que quelque chose d'autre ne la mette en mouvement, elle reste à jamais au repos, c'est une vérité dont personne ne doute . Mais que, quand une chose est en mouvement , elle reste éternellement en mouvement, à moins que quelque chose ne l'arrête, bien que la raison soit la même (c'est-à-dire que rien ne peut changer par soi-même ), cela n'est pas aussi facilement admis . Car les hommes mesurent non seulement les autres hommes, mais toutes les autres choses à partir d'eux-mêmes , et parce qu'après un mouvement, ils se trouvent eux-mêmes sujets à la souffrance et à la lassitude , ils pensent que toute chose se fatigue du mouvement et cherche par elle seule le repos , ne considérant pas si ce n'est pas en quelque autre mouvement que consiste ce désir de repos qu'ils trouvent en eux-mêmes. C'est de là que les écoles disent que les corps lourds tombent vers le bas par un appétit de repos et de conservation dans ce lieu qui leur est propre , attribuant de façon absurde des appétits et la connaissance de ce qui est bon pour leur conservation (ce qui est plus que ce que l'homme a) à des choses inanimées.

Une fois qu'un corps est en mouvement, il se meut (à moins que quelque chose d'autre ne lui fasse obstacle ) éternellement, et quel que soit ce qui lui fait obstacle, il est impossible, en un instant, d'y mettre fin, mais il faut du temps, et que cela se fasse par degrés. Il se passe, dans ce mouvement qui se fait dans les parties intérieures de l'homme lorsqu'il voit, qu'il rêve, etc., quelque chose de comparable à ce que nous voyons dans l'eau, même si le vent s'arrête, quand les vagues, longtemps encore après, continuent de rouler . Car après que l'objet a été enlevé , ou l'oeil fermé, nous conservons encore une image de la chose vue , quoique plus obscure que quand nous la voyons. Et c'est ce que les Latins nomment, en se fondant sur l'image produite dans la vision, imagination , et ils appliquent le mot, quoiqu'improprement, à toutes les autres sensations. Mais les Grecs la nomment phantasme , ce qui signifie apparition, terme qui est aussi approprié à l'une des sensations qu'aux autres . L'IMAGINATION, donc, n'est rien d'autre qu'une sensation qui se dégrade , et on la trouve chez les hommes et de nombreuses autres créatures vivantes, aussi bien dans le sommeil que dans la veille.

La dégradation de la sensation chez les hommes éveillés n'est pas la dégradation du mouvement qui se fait dans la sensation, mais son occultation , de la même manière que la lumière du soleil occulte la lumière des étoiles qui n'en exercent pas moins leur fonction par laquelle elles sont visibles de jour comme de nuit. Mais, parce que, dans tout ce qui frappe nos yeux, nos oreilles, et dans ce que les autres organes reçoivent des objets extérieurs, seul ce qui est prédominant est sensible, la lumière du soleil, donc, étant prédominante, nous ne sommes pas affectés par l'action des étoiles. Et si quelque objet est ôté de notre vue, bien que l'impression faite en nous demeure, pourtant, d'autres objets se succédant, et agissant sur nous , l'imagination de ce qui est passé est occultée et rendue faible , comme la voix d'un homme dans les bruits de la journée. De là s'ensuit que plus le temps est long après la vision ou la sensation d'un objet, plus l'imagination est faible. Car le continuel changement du corps humain détruit à la longue les parties qui furent mues dans la sensation; de même que la distance dans le temps et la distance dans l'espace ont un seul et même effet sur nous. Car, de même qu'à une grande distance dans l'espace, ce que nous voyons paraît vague , sans que nous puissions distinguer les plus petites parties , et de même que les voix deviennent faibles et inarticulées, de même aussi, après beaucoup de temps , notre imagination du passé est faible, nous oublions des villes que nous avons vues, de nombreuses rues particulières, de nombreuses actions, et de nombreuses circonstances particulières. Cette sensation qui se dégrade , quand nous voulons exprimer la chose elle-même (je parle du phantasme lui-même ), nous l'appelons imagination, comme je l'ai dit précédemment, mais quand nous voulons exprimer la dégradation , et signifier que la sensation est affaiblie , vieille et passée, nous l'appelons souvenir . C'est ainsi que l'imagination et le souvenir ne sont qu'une seule chose qui, quand on l'envisage différemment, a des noms différents..."

(III - De la Consécution ou Enchaînement des Imaginations) "Par consécution ou ENCHAÎNEMENT des pensées, j'entends cette succession d'une pensée à une autre pensée qui est appelée discours mental, pour le distinguer du discours verbal .

Quand on pense à quelque chose, quelle que soit cette chose, la pensée qui la suit n'est pas tout à fait aussi fortuite qu'il y paraît. Chaque pensée ne succède pas à chaque [autre] pensée indifféremment. Car, tout comme nous n'avons pas d'imagination dont nous n'avons pas antérieurement eu la sensation, entièrement ou en parties, nous n'avons pas de passage d'une imagination à une autre, si nous n'avons pas eu le même précédemment dans nos sensations. En voici la raison : tous les phantasmes sont des mouvements en nous des restes des mouvements qui se sont faits dans la sensation, et ces mouvements, qui se sont immédiatement succédé l'un l'autre dans la sensation, demeurent de même liés après la sensation, de telle façon que, quand le premier a de nouveau lieu et est prédominant, le second s'ensuit , par cohésion de la matière mue , de la même manière que l'eau, sur une table lisse est attirée du côté où l'une de ses parties est guidée par le doigt. Mais, parce que dans la sensation, à une seule et même chose que nous percevons, succède, quelquefois une chose, quelquefois une autre, il arrive , à certains moments, que, dans l'imagination de quelque chose, il n'y a pas avec certitude ce que nous allons imaginer après . Il est seulement certain que ce sera quelque chose qui a succédé à cette chose, à un moment ou à un autre.

Cet enchaînement des pensées, ou discours mental, est de deux types. Le premier n'est pas guidé, il est sans dessein , et il est inconstant, et il ne s'y trouve aucune pensée passionnelle qui gouverne et dirige les pensées qui s'ensuivent, comme la fin et l'objet de quelque désir, ou de quelque autre passion; auquel cas les pensées sont dites errer , elles semblent sans rapport l'une avec l'autre , comme dans un rêve. De telles pensées sont communément celles des hommes qui, non seulement sont sans compagnie, mais qui, aussi, ne font attention à rien , même si, cependant, alors, leurs pensées sont occupées , comme à d'autres moments, mais sans harmonie, comme le son qu'obtiendrait un homme avec un luth désaccordé, ou celui qui ne saurait pas jouer avec le même instrument accordé. Pourtant, dans ce cours déréglé de l'esprit , on peut souvent apercevoir le chemin suivi, et la dépendance d'une pensée par rapport à une autre. Par exemple, dans une conversation portant sur notre présente guerre civile, qu'est-ce qui pourrait sembler plus incongru que de demander, comme quelqu'un le fit, quelle était la valeur du denier Romain ? Pourtant, la cohérence de cela me sembla assez manifeste, car la pensée de la guerre introduisit la pensée du Roi livré à ses ennemis, cette pensée conduisit à celle de la trahison [dont fut victime] le Christ, et cette dernière, de nouveau, à la pensée des 30 deniers, prix de cette trahison; et de là s'ensuivit cette question malicieuse ; et tout cela en un instant, car la pensée est rapide.

Le second type [d'enchaînement des pensées] est plus constant, comme réglé par quelque désir ou dessein. Car l'impression faite par les choses que nous désirons ou redoutons est forte et permanente , ou (si elle cesse pour un temps), elle revient rapidement, assez forte quelquefois pour troubler et rompre notre sommeil. Du désir résulte la pensée des moyens que nous avons vu produire quelque chose de semblable à ce que nous visons , et de cette pensée résulte la pensée des moyens [d'atteindre] ce moyen, et ainsi de suite jusqu'à ce que nous arrivions à quelque commencement qui est en notre propre pouvoir. Et parce que la fin, par l'importance de l'impression, vient souvent à l'esprit, au cas où nos pensées commencent à errer , elles sont rapidement ramenées dans le [droit] chemin; ce qui, noté par l'un des sept sages, lui fit donner aux hommes ce précepte désormais éculé : respice finem , c'est-à-dire, dans toutes tes actions, considère souvent ce que tu désires comme la chose qui dirige toutes tes pensées dans le chemin pour l'atteindre .

L'enchaînement des pensées réglées est de deux sortes : l'une, quand, à partir d'un effet imaginé, nous recherchons les causes ou les moyens qui le produisent, et elle est commune aux hommes et aux bêtes; l'autre, quand, imaginant une chose quelconque, nous recherchons tous les effets possibles qui peuvent être produites par elle; c'est-à-dire que nous imaginons ce que nous pouvons en faire quand nous l'avons. De cela, je n'ai jamais vu aucun signe, si ce n'est en l'homme, car cette curiosité n'appartient guère à la nature des créatures vivantes qui n'ont pas d'autres passions que des passions sensuelles, comme la faim, la soif, la libido , ou la colère. En somme, le discours de l'esprit, quand il est gouverné par un dessein, n'est rien qu'une recherche, ou la faculté d'invention, que les Latins appellent sagacitas et solertia : dénicher les causes de quelque effet présent ou passé, ou les effets de quelque cause présente ou passée. Parfois, un homme cherche ce qu'il a perdu, et de l'endroit et du moment où il ne trouve plus l'objet, son esprit revient en arrière, de lieu en lieu, de moment en moment, pour retrouver où et quand il l'avait [encore], c'est-à-dire pour trouver un lieu et un moment certains et circonscrits où commencer méthodiquement une recherche. En outre, à partir de là, ses pensées parcourent les mêmes lieux et les mêmes moments pour trouver quelle action ou quelle autre occasion a pu lui faire perdre l'objet. C'est que nous appelons remémoration ou rappel à l'esprit. Les Latins l'appellent reminiscentia , comme s'il s'agissait de refaire l'examen de nos actions antérieures.

Parfois, on connaît un endroit déterminé, dans les limites duquel il faut chercher, et donc les pensées en parcourent donc toutes les parties, de la même manière que l'on balayerait une pièce pour trouver un bijou, ou qu'un épagneul bat le terrain jusqu'à ce qu'il ait découvert une piste, ou que l'on parcourrait l'alphabet pour faire une rime.

Parfois on désire connaître le résultat d'une action, et alors on pense à quelque action semblable du passé, et, l'un après l'autre, aux résultats de cette action, supposant que des résultats semblables s'ensuivront d'actions semblables. Comme celui qui, pour prévoir ce qui va advenir d'un criminel, repense à ce qu'il a déjà vu s'ensuivre d'un semblable crime, avec cet ordre de pensées : le crime, le policier, la prison, le juge et le gibet ; lequel genre de pensées est appelé prévision, prudence, ou prévoyance , et quelquefois sagesse , quoiqu'une telle conjecture, à cause de la difficulté de considérer toutes les circonstances, soit très trompeuse . Mais une chose est certaine : plus un homme l'emporte sur un autre homme en expérience des choses passées, plus aussi il est prudent, et plus rarement ses attentes sont déçues . Le présent seul a une existence dans la réalité , les choses passées n'ont une existence que dans la mémoire, mais les choses à venir n'existent pas du tout, l'existence future n'étant qu'une fiction de l'esprit qui applique les suites des actions passées aux actions présentes; ce qui est fait avec le plus de certitude par celui qui a le plus d'expérience, mais pas avec une certitude suffisante . Et bien que l'on appelle cela prudence quand le résultat répond à notre attente, ce n'est pourtant, en son genre , qu'une présomption. Car la prévision des choses à venir, qui est la prévoyance , n'appartient qu'à celui par la volonté duquel elles doivent arriver. De lui seulement, et de façon surnaturelle, procède la prophétie. Le meilleur prophète est naturellement celui qui conjecture le mieux , et celui qui conjecture le mieux est celui qui s'y connaît le mieux et qui a le plus étudié les choses sur lesquelles il conjecture, car il a le plus de signes par lesquels il puisse le faire..."

(IV - De la parole) - "L'invention de l'imprimerie, quoiqu'ingénieuse, n'est pas grand chose si on la compare à celle de l'écriture . Mais qui, le premier, trouva l'usage de l'écriture, nous ne le savons pas. Celui qui, le premier, la fit entrer en Grèce fut Cadmus, le fils d'Agénor, roi de Phénicie. Une invention qui procure l'avantage de perpétuer la mémoire du temps passé, et de relier les hommes dispersés dans tant de régions éloignées de la terre . C'est d'ailleurs une invention difficile, car elle procède de l'observation attentive des différents mouvements de la langue, du palais, des lèvres, et des autres organes de la parole , observation qui [a permis] de faire autant de nombreuses différences de caractères [qu'il est nécessaire] pour évoquer ces mouvements . Mais la plus noble et la plus profitable de toutes les autres inventions fut la PAROLE , qui consiste en des dénominations ou appellations , et en leur connexion, au moyen de quoi les hommes enregistrent leurs pensées, se les rappellent quand elles sont passées, et, aussi, se les déclarent l'un à l'autre pour leur utilité mutuelle et leur communication , invention sans laquelle il n'y aurait pas eu entre les hommes plus de République , de société, de contrat, de paix qu'entre les lions, les ours et les loups. Le premier auteur de la parole fut Dieu lui-même qui apprit à Adam comment nommer les créatures qu'il présentait à sa vue . Car l’Écriture ne va pas plus loin sur cette question . Mais cela était suffisant pour l'amener à ajouter de nouvelles dénominations, comme l'expérience et l'usage des créatures lui en donnaient l'occasion et à les lier peu à peu de façon à se faire comprendre. Et, jour après jour, il acquérait d'autant plus de langage qu'il en avait découvert l'utilité , quoique ce dernier ne fut pas aussi riche que celui dont a besoin un orateur ou un philosophe. Car, en dehors de cela, je ne trouve rien d'autre dans l’Écriture, directement ou par ses conséquences , qui puisse [nous faire] conclure qu'Adam ait été instruit des dénominations portant sur les figures, les nombres, les mesures, les couleurs, les sons, les phantasmes et les relations; encore moins des dénominations qui renvoient à des mots ou des paroles, comme général, particulier , affirmatif, négatif, interrogatif, optatif , infinitif, toutes dénominations utiles; et moins que tout, les mots entité, intentionnalité, quiddité , et d'autres noms sans signification des scolastiques .

Mais tout ce langage acquis, et développé par Adam et sa postérité, fut d'ailleurs perdu à la tour de Babel , quand, par la main de Dieu, tous les hommes, à cause de leur rébellion, furent frappés d'un oubli de leur premier langage. Et les hommes étant par là forcés de se disperser dans différentes parties du monde, il fut nécessaire que la diversité des langues, qui existe aujourd'hui, procédât de ces dernières par degrés, selon ce que le besoin , la mère de toutes les inventions, leur enseigna, et, le temps passant, ces langues s'enrichirent partout.

L'usage général de la parole est de transformer notre discours mental en un discours verbal, ou l'enchaînement de nos pensées en une enchaînement de mots, et ceci pour deux utilisations : l'une est l'enregistrement des consécutions de nos pensées qui, étant susceptibles de s'échapper de notre mémoire, et de nous faire faire un nouveau travail, peuvent être de nouveau rappelées à l'aide de mots par lesquels elles furent désignées . Si bien que le premier usage des dénominations est de servir de marques ou de notes de la remémoration . Un autre usage intervient quand de nombreuses personnes utilisent les mêmes mots pour exprimer les unes aux autres, par la liaison et l'ordre de ces mots, ce qu'elles conçoivent ou pensent de chaque chose , et aussi ce qu'elles désirent, ce qu'elles craignent, ou ce qui est l'objet de toute autre passion. Et pour cet usage, les mots sont appelés des signes . Les usages particuliers de la parole sont les suivants : premièrement, d'enregistrer ce que, en réfléchissant , nous découvrons être la cause de quelque chose présente ou passée, et ce que les choses présentes peuvent produire ou réaliser , ce qui, en somme est l'acquisition des arts. Deuxièmement, de révéler aux autres cette connaissance à laquelle nous sommes parvenus , ce qui revient à se conseiller et à s'apprendre quelque chose les uns aux autres. Troisièmement, de faire savoir aux autres nos volontés et nos desseins , afin que nous nous donnions les uns aux autres une aide mutuelle. Quatrièmement, de contenter et d'enchanter , soit nous-mêmes, soit les autres, en jouant avec nos mots, pour le plaisir ou l'agrément, innocemment..."

(V - De la Raison et de la Science) - "Quand on raisonne , on ne fait rien d'autre que de concevoir une somme totale à partir de l’addition des parties, ou de concevoir un reste, à partir de la soustraction d'une somme d'une autre somme, ce qui, si on le fait avec des mots, consiste à concevoir la consécution [qui va] des dénominations de toutes les parties à la dénomination du tout , ou celle [qui va] des dénominations du tout et d'une partie à la dénomination de l'autre partie . Et bien que pour certaines choses, comme pour les nombres, outre additionner et soustraire, on nomme d'autres opérations multiplier et diviser, pourtant ce sont les mêmes opérations, car la multiplication n'est rien que le fait d'additionner des choses égales, et la division n'est rien que le fait de soustraire une chose, aussi souvent que c'est possible. Ces opérations n'appartiennent pas seulement aux nombres, mais à toutes les sortes de choses qui peuvent être additionnées l'une à l'autre ou ôtées l'une de l'autre. De même que les spécialistes d'arithmétique enseignent comme on additionne ou soustrait des nombres, de même les spécialistes de géométrie enseignent comme on le fait avec des lignes, des figures (solides ou planes), des angles, des proportions, des temps, de degrés de vitesse, de force, de puissance, ainsi de suite. Les logiciens enseignent la même chose pour les consécutions de mots, additionnant ensemble deux dénominations pour faire une affirmation, et deux affirmations pour construire un syllogisme, et plusieurs syllogismes pour construire une démonstration ; et de la somme, ou de la conclusion d'un syllogisme, ils soustraient une proposition pour en trouver une autre. Les auteurs politiques additionnent ensemble des pactes pour découvrir les devoirs des hommes , et les jurisconsultes des lois et des faits, pour découvrir ce qui est juste et injuste dans les actions des particuliers . En somme, quel que soit le domaine, il y a place pour l'addition et la soustraction, et il y a aussi place pour la raison ; et là ou elles n'ont aucune place, la raison n'a rien à y faire du tout.

En dehors de tout cela, nous pouvons définir (c'est-à-dire déterminer) ce que signifie le mot raison quand nous la comptons parmi les facultés de l'esprit. Car la RAISON, en ce sens, n'est rien d'autre que le fait de calculer (c'est-à-dire additionner et soustraire) les consécutions des dénominations générales admises pour marquer et signifier nos pensées . Je dis marquer, quand nous calculons par nous-mêmes, et signifier quand nous démontrons ou prouvons à autrui nos calculs.

Et de même que les hommes qui ne sont pas spécialistes en arithmétique se trompent nécessairement et font des opérations fausses , et cela peut arriver fréquemment aux spécialistes eux-mêmes, de même dans tout sujet de raisonnement, les plus capables, les plus scrupuleux , les plus expérimentés des hommes peuvent se tromper, et inférer de fausses conclusions . Non que cette raison, par elle-même, ne soit la droite raison , de même que l'arithmétique est un art certain et infaillible, mais la raison d'aucun homme, ni d'aucun groupe d'hommes, ne produit la certitude , pas plus qu'un compte n'est par conséquent bien calculé parce qu'un grand nombre d'hommes l'ont unanimement approuvé. Par conséquent, de même que quand il y a une controverse sur un calcul , les parties doivent, de leur propre accord, instituer, comme la droite raison, la raison de quelque arbitre, de quelque juge, à la sentence duquel il se tiendront tous deux (ou leur controverse en viendra aux poings, ou ne trouvera pas de solution, par défaut d'une droite raison constituée par Nature), de même en est-il dans tous les débats, quel que soit le genre de débat. Et quand des hommes qui se pensent plus sages que les autres exigent bruyamment la droite raison comme juge, et pourtant ne cherchent qu'une chose, que les choses sont décidées par aucun autre raison humaine que la leur, c'est aussi intolérable dans la société des hommes que dans le jeu de cartes, quand l'un des joueurs, après le tirage de l'atout, utilise comme atout, à chaque occasion qui l'arrange, la couleur qu'il a le plus en main . Car ils ne font rien d'autre que ceux qui veulent que chacune de leurs passions, quand elle en vient à prendre empire sur eux , soit considérée comme droite raison, et cela dans leur propre controverse, trahissant leur défaut de droite raison par la revendication qu'ils posent à son sujet .

L'usage et la fin de la raison n'est pas de trouver la somme ou la vérité de l'une ou de plusieurs conséquences éloignées des premières définitions et des significations établies des dénominations, mais de commencer à celles-ci, et de continuer [en allant] d'une conséquence à une autre . Car il ne peut y avoir aucune certitude de la dernière conclusion sans une certitude de toutes ces affirmations et négations sur lesquelles elle est fondée et à partir desquelles elle a été inférée . Par exemple, quand un chef de famille, en tenant des comptes, additionne les sommes de toutes les factures des dépenses en une seule somme, s'il ne prend pas garde à la façon dont l'addition de chaque facture a été faite par ceux qui doivent s'en acquitter, et ne fait pas attention aux raisons pour lesquelles il y a eu dépense, cela ne lui est pas plus profitable que s'il acceptait le compte globalement, se fiant à la compétence et à l'honnêteté des comptables. De même, celui qui, en raisonnant sur toutes les autres choses, adopte des conclusions sur la foi des auteurs sans aller les tirer des premiers articles de chaque calcul (qui sont les significations des dénominations établies par des définitions), celui-là perd sa peine, ne sait rien, et ne fait rien d'autre que de croire seulement.

Quand on calcule sans utiliser des mots, ce qui peut être fait pour des choses particulières, comme quand, à la vue d'un seule chose quelconque, on conjecture ce qui a probablement précédé, ou ce qui s'ensuivra probablement : si ce que l'on pensait probablement s'ensuivre ne s'ensuit pas, ou si ce que l'on pensait probablement avoir précédé n'a pas précédé, on appelle cela une ERREUR , et même les hommes les plus prudents y sont sujets . Mais quand nous raisonnons avec des mots de signification générale, et que nous tombons sur une inférence générale fausse, bien que, communément, on nomme cela une erreur, c'est en vérité une ABSURDITÉ , des paroles dénuées de sens. Car l'erreur n'est que le fait de se tromper , en présumant que quelque chose est passé, ou à venir, chose qui ne s'est pas passée ou qui n'était pas à venir, mais dont nous n'avions pas découvert l'impossibilité . Mais quand nous faisons une assertion générale, à moins qu'elle ne soit vraie, sa possibilité ne peut pas être conçue. Et les mots par lesquels nous ne concevons rien d'autre que le son sont ceux que nous appelons absurdes, sans signification, sans sens . Si quelqu'un me parlait d'un quadrilatère circulaire, ou des accidents du pain dans le fromage, ou de substances immatérielles, ou d'un sujet libre, d'une libre volonté, ou de quoi que ce soit de libre (mais pas selon cette personne au sens de libéré d'un obstacle qui s'oppose à nous ), je ne dirais pas que cette personne est dans l'erreur, mais que ses mots ne veulent rien dire, c'est-à-dire qu'ils sont absurdes.

J'ai dit précédemment, au chapitre deux, que l'homme l'emporte sur tous les autres animaux par cette faculté qui fait que quand il conçoit une chose, quelle qu'elle soit, il est enclin à rechercher les conséquences de cette chose, et les effets qu'il pourrait produire avec. Et maintenant, j'ajoute un autre degré de cette supériorité : l'homme peut réduire les consécutions qu'il trouve à des règles générales, nommées théorèmes ou aphorismes , ce qui veut dire qu'il peut raisonner, calculer , non seulement sur des nombres, mais aussi sur toutes les autres choses que l'on peut additionner les unes aux autres ou soustraire les unes des autres.

Mais ce privilège est tempéré par un autre, le privilège de l'absurdité, auquel aucune créature vivante n'est sujette, sinon l'homme seul. Et parmi les hommes, ceux qui y sont de tous les plus sujets sont ceux qui professent la philosophie. Car ce que Cicéron dit d'eux quelque part est très vrai, qu'il ne peut rien y avoir de plus absurde que ce qu'on peut trouver dans les livres des philosophes. Et la raison en est manifeste, car aucun d'eux ne commence sa ratiocination [en partant] de définitions et d'explications des dénominations qu'il doit employer . Cette méthode a été utilisée seulement en géométrie, et de cette façon, les conclusions de la géométrie ont été rendues indiscutables .

La première cause des conclusions absurdes, je l'attribue au manque de méthode, c'est-à-dire qu'ils ne commencent pas leur ratiocination [en partant] de définitions, c'est-à-dire de significations établies de leurs mots , comme s'ils pouvaient faire des calculs sans connaître la valeur des noms des nombres, un, deux, et trois....."

Une succession de pensées, de sensations, d'imaginations, de souvenirs, provoquée par des mouvements externes, vont se formaliser par la parole et le langage, mais cette parole, outil de la réminiscence et de la communication sociale, est aussi source conflictuelle, tant en raison de la signification flottante des mots que de leur puissance d'agression. Le chemin de la véritable science nécessite un usage rigoureux du langage, et de la raison, définie comme "calcul des conséquences des dénominations générales dont nous avons convenu pour noter et signifier nos pensées". La raison ne naît pas avec nous comme la sensation, mais requiert une activité intellectuelle, grâce à l'acquisition d'une méthode correcte et ordonnée ,et grâce à la parole et au discours.

"Ces petits commencements de mouvements à l'intérieur du corps" - Vient ensuite la théorie des passions (chap. VI), avec l'analyse de l'espoir, de la crainte, du courage, de la colère, ainsi que la conception du pouvoir et des pouvoirs qui, moyens d'obtenir quelque bien futur, sont soit naturels, soit acquis et instrumentaux....

(VI) "Dans la sensation qui se trouve réellement en nous, comme je l'ai dit plus haut, il n'y a que le mouvement, causé par l'action des objets extérieurs mais qui apparaît à la vue comme lumière et couleur, à l'oreille, comme son, aux narines comme odeur, etc., quand l'action du même objet se poursuit des yeux, des oreilles et des autres organes jusqu'au coeur, l'effet réel n'étant rien d'autre que le mouvement, ou effort , qui consiste en un appétit vers l'objet qui meut, ou en une aversion pour fuir cet objet Mais l'apparition, la sensation de ce mouvement est ce que nous nommons soit VOLUPTÉ , soit CHAGRIN .

Ce mouvement, qui est nommé appétit, et, pour l'apparition, volupté et plaisir, semble être un appui, une aide du mouvement vital , et donc, les choses, en tant qu'elles causent la volupté ne sont pas improprement nommées jucunda (un juvando ), du fait qu'elles aident et fortifient. Le contraire, molesta , désagréables, du fait qu'elles empêchent et dérangent le mouvement vital.

Le plaisir, donc, ou volupté, est l'apparition, la sensation de ce qui est bon , et la molestation , le déplaisir, de l'apparition, de la sensation de ce qui est mauvais. Par conséquent, tout appétit, tout désir, tout amour est accompagné de plus ou moins de volupté, et toute haine, toute aversion, de plus ou moins de déplaisir et du sentiment d'être blessé .

Parmi les plaisirs, les voluptés, certains naissent de la sensation d'un objet présent, et on peut les nommer plaisirs de la sensation (le mot sensuel, comme il est utilisé seulement par ceux qui condamnent ces plaisirs, n'a pas lieu d'être utilisé tant qu'il n'existe pas de lois). De cette sorte sont tous les plaisirs provoqués par les opérations qui chargent et déchargent le corps , de même que tout ce qui est plaisant à voir, entendre, sentir, goûter, ou toucher. D'autres naissent de l'attente qui procède de la prévision de la fin ou des conséquences des choses, que ces choses plaisent ou qu'elles déplaisent dans la sensation, et ce sont, pour celui qui tire ces conséquences, des plaisirs de l'esprit, et on les nomme généralement JOIE. De la même manière, certains déplaisirs sont dans la sensation et sont nommés PEINE . D'autres correspondent à l'attente des conséquences et sont nommés CHAGRIN .

Les passions simples nommées appétit, désir, amour, aversion, haine, joie et chagrin ont reçu des dénominations différentes pour des raisons diverses. Premièrement, quand l'une succède à l'autre, elles sont nommées différemment en fonction de la probabilité qu'ont les hommes d'atteindre ce qu'ils désirent. Deuxièmement, en fonction de l'objet aimé ou haï. Troisièmement, quand on envisage plusieurs de ces passions ensemble. Quatrièmement, en fonction du changement ou de la succession elles-mêmes.

En effet, l'appétit lié à l'idée d'atteindre [l'objet]est nommé ESPOIR

Le même, sans une telle opinion, est le DÉSESPOIR.

L'aversion, liée à l'idée d'une nuisance venant de l'objet, est la CRAINTE.

La même, liée à l'espoir d'empêcher cette nuisance en s'opposant à elle, est le COURAGE.

Le courage soudain est la COLÈRE.

L'espoir constant est la CONFIANCE EN SOI.

Le désespoir constant, la DÉFIANCE DE SOI.

La colère pour un grand dommage subi par autrui, quand nous pensons que ce dernier a été fait à tort , est l'INDIGNATION.

Le désir du bien pour autrui [est] la BIENVEILLANCE, la BONNE VOLONTÉ, la CHARITÉ. Si cette passion vise l'homme en général, on parle de BON NATUREL .

Le désir des richesses [est] la CONVOITISE : une dénomination toujours utilisée pour blâmer, parce que les hommes, se les disputant, ne sont pas contents de voir un autre les obtenir. Néanmoins, le désir en lui-même doit être ou blâmé ou permis, selon les moyens par lesquels ces richesses sont recherchées.

Le désir des emplois et des préséances est l'AMBITION : une dénomination utilisée aussi de façon péjorative , pour la raison ci-dessus mentionnée.

Le désir des choses qui ne contribuent que peu aux fins que nous poursuivons, ou la crainte des choses qui ne les empêchent que pour une faible part, est la PETITESSE [d'esprit] .

Le mépris des aides et des obstacles minimes est la MAGNANIMITÉ.

La magnanimité, s'il y a danger de mort ou de blessures, est la VAILLANCE, la FORCE D’ÂME.

La magnanimité dans l'utilisation des richesses et la LIBÉRALITÉ.