- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

Alberto Moravia (1907-1990), "Les Indifférents" (Gli Indifferenti, 1929), "La Désobéissance" (La Desobediencia, 1948), "Le

Conformiste" (Il Conformista, 1951), "Le Mépris" (Il Disprezzo, 1954) - ....

Last Update: 11/11/2016

Alberto Moravia débutait en 1929 son long examen de la situation existentielle de l'homme, explorant les thèmes du conformisme, du dédain et de l'ennui tout en dressant le portrait d'une classe sociale en toute fin de parcours historique et profondément incapable d'évoluer. C'est donc alors qu'il n'avait que dix-huit ans, à la suite de l'assassinat de Matteotti, qui s'était ouvertement opposé a Mussolini alors que le régime fasciste bénéficiait encore d'un consensus populaire, que Moravia écrit son premier chef d'oeuvre, "Gli Indifferenti" (Les Indifférents). Même si l'oeuvre ne fait pas directement allusion à la situation politique italienne, cette histoire d'une famille de la classe moyenne, victime impuissante de la corruption de son entourage, abrite clairement un message politique. Le motif central du roman souligne les insuffisances des personnages et leur incapacité à faire face à la réalité, marqués qu'ils sont par une faiblesse congénitale et indélébile. Mariagrazia, son fils Michele et sa fille Carla, bien qu'ils traversent une crise financière importante, maintiennent les apparences et le train de vie ostentatoire de riches bourgeois. Ils sombrent lentement mais inexorablement dans la misère. Michele, le personnage central, est aveugle au drame qui l'entoure, indifférent à une réalité qui se désintègre sous ses yeux. ll est incapable de suivre les règles sociales de sa classe ou de trouver l'énergie morale pour réagir et se rebeller. ll essaie d'éliminer Leo, l'amant détestable de sa mère - puis de sa soeur-, mais son pistolet n'était pas chargé...

Alberto Moravia a bénéficié d'une carrière prolifique maintes fois traduites tant son oeuvre traite en grande partie des obsessions et des complexes de la bourgeoisie romaine, en particulier des thèmes jumeaux que sont le sexe et l'argent, conçus comme des agents de pouvoir plutôt que de plaisir. Un succès éditorial en livre de poche aidé par sa clarté d'expression presque clinique, une approche Candide de la sexualité et un fort élément psychologique....

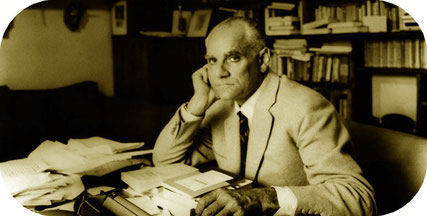

Alberto Moravia (1907-1990)

Atteint d'une tuberculose osseuse à huit ans, Alberto Moravia est de ces écrivains dont la destinée littéraire est sans doute liée à la maladie. Le sentiment de la fragilité de sa propre existence, le fait d'être tôt coupé des autres et de son milieu ont joué dans la manière dont son talent s'est exprimé en contribuant à forger son regard original et profondément décentré. Il écrit à vingt ans son premier roman, "Les Indifférents", dans le sanatorium de Bressanone, au nord de l'Italie. Il s'agit d'un roman existentialiste avant la lettre qui restera la référence idéologique et littéraire la plus marquante de l'œuvre de Moravia. En 1935, lors de la sortie de son deuxième roman (censuré par le régime fasciste), "Les Ambitions déçues", Moravia affirme être animé par «la satire, le dégoût et la dénonciation de tout ce qui constitue la part négative et ignoble de l'homme : à savoir l'indifférence, l'égoïsme, l'avidité, la surdité morale, l'absence de passions et d'idéaux positifs». «Dans la littérature, les solutions existent, pas dans la vie», avait-il ajouté. Une manière de rémission pour celui qui déclarait : «Le passé ne m'intéresse pas, il m'attriste.»

Il sera très rapidement le romancier italien contemporain le plus célèbre, le plus souvent adapté au cinéma - plus de vingt films réalisés par Mario Soldati (La Provinciale, 1953), Vittorio De Sica (La Ciociara, 1960), Mauro Bolognini (Agostino, 1962), Jean-Luc Godard (Le Mépris, 1963), Franco Maselli (Les Indifférents, 1964), Bernardo Bertolucci (Le Conformiste, 1970) etc., le plus traduit.

L'œuvre d'Alberto Moravia dissèque souvent les rapports amoureux, sexuels ou non, charnels ou spirituels, en fouillant de manière distanciée la psychologie de ses personnages. Jouant avec les conventions sociales et leur influence sur les sentiments, ses livres questionnent volontiers la société et le couple dans leurs rapports (Le Mépris, L'Ennui, L'Amour conjugal, La Femme léopard). La matière parfois scabreuse de ses romans et de ses nouvelles est moins superficielle que le succès à scandale qu'elle a souvent entraîné : les personnages velléitaires de cette œuvre sont les produits d'une crise de la société bourgeoise, puritaine et fasciste que Moravia regarde d'un œil impitoyable, mais non dépourvu de complaisance littéraire.

Les Indifférents (Gli Indifferenti, 1929)

Talent précoce, Moravia avait aussi l'impression d'avoir dit dès son premier livre tout ce qu'il pouvait alors dire. Conçus comme une tragédie dont l'action se déroule sur deux jours, mais sans dénouement tragique, le roman est un huis clos entre cinq personnages : Michele et Carla (les indifférents) les enfants d'une veuve encore jeune, vaniteuse et égoïste, Mariagrazia, dont l'amant Leo, homme d'affaires trop bien adapté à un monde dominé par le sexe et l'argent, a tout de l'aventurier cynique. Leo a des vues sur la fille Carla et sur la maison déjà hypothéquée. Ayant bien compris qu'elle exerçait sur lui un attrait, et pour "entamer une nouvelle vie", Carla a décidé de coucher avec Leo le lendemain, jour de ses vingt-quatre ans, relation aux vagues relents d'inceste, Leo se plaisant à la considérer comme sa fille. Sorte de Hamlet au petit pied, Michele tente désespérément de jouer à l'homme de la maison, envisageant même de tuer Leo, tout en se sentant ridicule face à lui. La tragédie confine au mélo, mais Moravia, justement, ne tranche pas. Michele finit par céder aux avances de Lisa, la meilleure amie de sa mère et l'ex-maîtresse de Leo. Le roman oppose ainsi des "adultes" corrompus, Leo, Mariagrazia et Lisa, qui sous des dehors d'honorabilité dissimulent un insatiable désir de jouissance, à une jeunesse apathique, irrésolue, encore indifférente à ce qui va faire d'eux des adultes comme les autres, sans idéaux....

"... Les pires canailleries de Léo ne parvenaient pas à secouer son indifférence. Après un accès de haine simulé, il se retrouvait comme toujours un peu

hébété, le coeur léger, la tête vide. Les trottoirs étaient noirs de monde; la chaussée regorgeait de véhicules; c'était l'heure du trafic le plus intense. Sans parapluie. Michel marchait

lentement comme par un beau jour de soleil, flânant devant les vitrines, regardant les femmes et les réclames lumineuses suspendues dans l'obscurité; mais, quelque effort qu'il fît, il n'arrivait

pas à s'intéresser à cet éternel spectacle de la rue; l'angoisse qui, sans raison, l'avait envahi tandis qu'il traversait les salons vides du Ritz ne le quittait pas. Sa propre image le

persécutait; il se voyait tel qu'il était réellement, seul, indifférent, misérable. Le désir lui vint d'entrer dans un cinéma. Il y en avait un tout près, très luxueux; sur sa porte de marbre

s'étalait une annonce lumineuse en perpétuel mouvement. Michel s'approcha, regarda les photographies; une histoire chinoise fabriquée en Amérique. Trop stupide. Il alluma une cigarette, reprit

son chemin dans la foule, sous la pluie, découragé. Puis il jeta sa cigarette. Rien à faire. Cependant son angoisse augmentait. Là-dessus, aucun doute possible. Il n'en connaissait que trop les

symptômes: d'abord une vague incertitude, un manque de confiance, un sentiment de vanité, le besoin de s'occuper, de se passionner pour quelque chose; puis, la gorge sèche, la bouche amère, les

yeux fixes; le retour insistant, dans sa tête vide, d'un certain nombre de phrases absurdes, un désespoir furieux et sans illusions. De cette angoisse, Michel avait une peur douloureuse; il

tâchait de ne pas y penser; son désir eût été de vivre comme les autres, dans la minute présente, sans inquiétude, en paix avec lui-même et avec autrui. "Être un imbécile", soupirait-il; mais,

alors qu'il s'y attendait le moins, il suffisait d'un mot, d'une image, d'une pensée pour réveiller son angoisse; l'effort qu'il faisait pour s'en distraire se relâchait soudain; tout espoir de

fuite s'écroulait. Ce soir-là, tandis qu'il suivait pas à pas le trottoir envahi par la foule, il fut frappé, en regardant ces centaines de pieds qui pataugeaient dans la boue, de la vanité de

son propre mouvement. "Chacun de ces passants sait-il où il va, pensa-t-il; il sait ce qu'il veut, il a un but. Et c'est pour cela qu'il se hâte, qu'il se tourmente, qu'il est triste ou joyeux,

qu'il vit... et moi? Moi, rien. Aucun but: que je marche ou que je sois assis, c'est tout pareil." Il ne détachait pas ses regards du sol : vraiment, dans tous ces pieds qui foulaient la boue, il

y avait une sûreté, une confiance en soi qu'il enviait; à ce spectacle, il sentait croître en lui son dégoût pour lui-même. En tous lieux, donc, il ne promenait que son désoeuvrement, son

indifférence? Cette rue pluvieuse, il la parcourait, comme sa vie tout entière, sans foi, sans enthousiasme, les yeux éblouis par l'éclat fallacieux des affiches lumineuses. Quand cela

finirait-il? Il leva les yeux vers ces girandoles idiotes: l'une recommandait une pâte dentifrice, l'autre un vernis pour les chaussures... De nouveau, il baissa la tête: la fange ne cessait pas

de gicler sous les talons des passants, la foule marchait. "Et moi, où vais-je?", se demanda-t-il. Il glissa un doigt dans l'ouverture de son col. "Qui suis-je? Pourquoi ne pas courir, ne pas me

hâter comme les autres? Pourquoi ne pas être un homme instinctif, sincère? Pourquoi manquer de foi?" L'angoisse l'opprimait. Il aurait voulu arrêter un de ces passants, le saisir par la manche et

lui demander où il allait d'un pas si vif; il aurait tant désiré avoir lui aussi un but, même trompeur, et ne plus errer ainsi de rue en rue comme à l'abandon. "Où vais-je?" Obscurité complète.

La tête dans le sac. Il ne savait plus même où il allait. Et pourquoi pas chez lui? Il lui vint une hâte soudaine; mais la rue regorgeait de véhicules. Les autos défilaient lentement, l'une

derrière l'autre, au ras du trottoir. Impossible de traverser. Sous la pluie oblique, les voitures, en deux files opposées, l'une montante, l'autre descendante, attendaient le moment de

s'ébranler pour un nouveau bond en avant. Lui aussi attendit. Alors, parmi les voitures, il en remarqua une, plus grande et plus luxueuse que les autres; à l'intérieur, un homme était assis, très

raide, le buste renversé en arrière, la tête dans l'ombre; un bras couvrait sa poitrine, un bras de femme; et on comprenait que la femme s'était à demi affaissée sur les genoux de l'homme et

s'accrochait d'une main à son épaule, comme une suppliante qui n'ose regarder en face...."

"... Quelques pas dans le corridor. Petit trajet, mais lourde angoisse. Carla regardait par terre, songeant vaguement que ce passage quotidien devait avoir usé la trame du vieux tapis qui cachait le dallage, et que les miroirs ovales suspendus aux cloisons devaient garder la trace de leurs figures qu'ils reflétaient plusieurs fois par jour pendant des années - oh! à peine un instant chaque fois, le temps, pour sa mère et elle, de vérifier si leur rouge était bien mis et, pour Michel, d'examiner son noeud de cravate. Dans ce corridor, l'ennui et l'habitude étaient aux aguets, et chacun, au passage, recevait leurs traits empoisonnés. Tout était immuable : le tapis, la lumière, les glaces, la porte vitrée du vestibule à gauche, la cage sombre de l'escalier à droite; et tout se répétait: Michel s'arrêtait, allumait sa cigarette, soufflait son allumette; la mère, avec complaisance, demandait à son amant: "J'ai la figure fatiguée, ce soir, n'est-ce-pas?" et Léo, indifférent, la cigarette à la bouche, répondait: "Mais pas du tout. Je ne vous ai jamais vue si brillante." Désolante monotonie. Ils entrèrent dans le salon - une pièce rectangulaire, obscure et froide, qu'une sorte d'arc divisait en deux parties inégales - et ils allèrent s'asseoir dans l'angle opposé de la porte. Des tentures de velours sombre masquaient les fenêtres fermées; il n'y avait pas de lustre, mais simplement des appliques en forme de candélabres, fixées au mur, à égale distance l'une de l'autre. Trois de ces appliques, allumées, répandaient une lumière avare dans la plus petite moitié du salon; l'autre restait plongée dans une ombre noire où l'on distinguait à grand-peine les reflets des glaces et la forme allongée du piano.

Personne n'ouvrit la bouche d'un moment; Léo fumait avec componction , la mère considérait avec une dignité triste ses mains aux ongles polis comme l'émail, Carla, presque accroupie, cherchait à allumer la lampe d'angle, et Michel regardait Léo. Puis la lampe s'alluma, Carla s'assit et Michel prit la parole : - Je suis allé chez l'administrateur de Léo qui m'a tenu des discours sans fin... Le plus clair de l'affaire, c'est que, paraît-il, notre hypothèque expire dans une semaine, et que, le jour de l'échéance, il faudra décamper et vendre la villa pour payer M. Merumeci... - La mère ouvrit tout grands les yeux: - Cet homme ne sait pas ce qu'il dit; il a pris cela sous son bonnet.. Je vous l'ai toujours dit qu'il était mal disposé à notre égard.

Un silence. Puis Léo, sans lever les yeux: - Cet homme dit la vérité.

Tous le regardèrent. - Mais voyons, Merumeci, supplia Marie-Grâce en joignant les mains, vous n'allez pas nous mettre ainsi à la rue?... Accordez-nous un délai.... - Je vous en ai déjà accordé deux. C'est suffisant... d'autant plus qu'un délai ne servirait à rien: la vente n'en serait que retardée.. elle est inévitable. - Comment, inévitable? demanda la mère.

Léo se décida à lever la tête: - Je m'explique: à moins que vous ne réussissiez à réunir huit cent mille lires, je ne vois pas comment vous pourrez vous acquitter autrement qu'en vendant la maison.

La mère comprit; une vaste peur s'ouvrit devant ses yeux comme un gouffre; elle pâlit, regarda son amant. Mais Léo, tout absorbé dans la contemplation de son cigare, n'eut pas un geste pour la rassurer. - En d'autres termes, dit Carla, il faudra que nous quittions cette maison pour aller habiter un petit appartement? - C'est cela même, répondit Michel.

Silence. La peur de Marie-Grâce prenait des proportions gigantesques. Elle n'avait jamais rien voulu savoir des pauvres, elle n'avait jamais voulu en entendre parler, elle s'était toujours refusée à admettre l'existence de gens astreints à un travail pénible et à une vie misérable. Le peuple? Elle se contentait de dire: "Ils sont plus heureux que nous. Nous avons plus de sensibilité qu'eux, plus d'intelligence, donc nous souffrons davantage..." Et voici que soudain elle serait forcée de se mêler à eux, de grossir leur foule? Ce sentiment de répugnance, d'humiliation et de peur qu'elle avait éprouvé un jour en passant, dans une automobile très basse, à travers une foule menaçante et malpropre de grévistes, revenait l'opprimer. Plus encore que les désagréments et les privations qui allaient être son lot, ce qui l'atterrait, c'était la perspective des hontes cuisantes. Que penserait-on d'elle? Que dirait-on d'elle dans la société riche et élégante qu'elle fréquentait? Elle se voyait pauvre, voilà... pauvre et seule...."

Agostino (Agostino, 1944)

Dans cette nouvelle, Moravia relate la passion incestueuse, quoiqu'innocente, d'un adolescent pour sa mère. Agostino, le narrateur, fait part de son désarroi devant la découverte de la sexualité, la sienne, enfant innocent qui s'aperçoit qu'il n'en est plus un, mais aussi celle qu'il voit se nouer entre une mère vénérée et un jeune garçon de plage. Outre la réalité du sexe, l'adolescent découvre brutalement celle des rapports de classes à travers la haine qu'il suscite chez de jeunes gamins pauvres dont il voulait gagner l'amitié. Trop jeune pour être acteur de sa vie, Agostino demeure un rêveur, nostalgique d'un pays "où il serait accueilli comme le souhaitait son coeur, où il lui serait possible d'oublier tout ce qu'il venait d'apprendre et de le réapprendre après, sans être blessé, ni honteux, d'une façon douce et naturelle qui devait exister, qui était celle qu'obscurément il avait désirée".

"Au début de cet été-là, Agostino et sa mère allaient tous les matins faire une promenade en barque. Les premières fois, la mère d'Agostino faisait

venir un marin avec eux, mais Agostino montrait des signes si évidents du déplaisir que lui causait cette présence que les rames lui avaient bientôt été confiées. Il ramait à présent avec un

plaisir sans mélange sur la mer calme et transparente du matin frais éclos et sa mère, assise en face de lui, joyeuse et sereine comme le ciel et l'eau, lui parlait doucement, tout à fait comme

s'il avait été un homme au lieu d`être un garçon de treize ans. Elle était grande et belle, encore dans la fleur de l'âge et Agostino se sentait tout fier chaque fois qu'ils s'embarquaient tous

les deux pour une de ces expéditions matinales. Il lui semblait que tous les baigneurs de la plage fixaient sur eux des regards

pleins d'admiration pour la mère et d'envie pour le fils. Persuadé d'attirer l'attention générale, il avait l'impression de parler d`une voix plus forte que d'habitude, de se mouvoir d'une façon

particulière, de se trouver enveloppé d'une atmosphère théâtrale, cité en exemple - comme si, au lieu d'être sur une plage, ils avaient été sa mère et lui sur une scène sous les yeux attentifs de

centaines de spectateurs.

Parfois sa mère apparaissait avec un nouveau costume de bain et Agostino ne pouvait s'empêcher de le remarquer à haute voix en souhaitant tout bas en

lui-même d'être entendu par les gens d'alentour ; ou bien elle l'envoyait chercher dans leur cabine un objet oublié et restait debout, toute droite, à l'attendre a côté de leur bateau. Agostino

s'empressait d'obéir, secrètement enchanté de prolonger, ne fût-ce que de quelques minutes, le spectacle de leur embarquement. Enfin ils montaient tous les deux dans la barque, Agostino

saisissait les rames et manœuvrait pour prendre le large. Mais pendant un bon moment encore il restait agité par ces mouvements de vanité filiale.

Quand ils étaient parvenus assez loin de la plage la mère disait au fils de faire halte. Elle mettait son bonnet de caoutchouc, enlevait ses sandales et

se laissait glisser dans l'eau. Agostino la suivait. Tous deux nageaient autour du bateau abandonné, les rames pendantes, en échangeant des propos joyeux qui sonnaient haut et clair dans le

silence inondé de lumière. Parfois, apercevant un bout de liège qui flottait à quelque distance, la mère le désignait au fils comme

but d'un concours de vitesse. Elle laissait Agostino prendre un peu d'avance puis, à grandes brassées, tous deux s'élançaient vers le bout de liège. Ou bien ils jouaient à plonger du haut des

bancs de l'embarcation. L'eau lisse et claire se fendait sous leurs plongeons.

Agostino voyait le corps de sa mère s'enfoncer au milieu d'un vert bouillonnement et vite il plongeait à son tour avec le désir de suivre ce corps

partout, fût-ce au fond des abîmes. Il se jetait ensuite dans le sillage maternel et il lui semblait que, toute froide et fluide qu'elle etait, l'eau gardait trace du passage de ce corps tant

aimé. La baignade finie, tous deux remontaient sur leur bateau ; promenant ses regards sur l'étendue calme et lumineuse, la mère d'Agostino disait : "N'est-ce pas que c'est beau ?" Agostino ne lui

répondait pas parce qu'il sentait bien que le plaisir que lui causaient les beautés à l'entour, c'était à leur profonde entente qu'il le devait surtout. Si cette entente n'avait pas existé, que

serait-il resté, se demandait-il parfois, de toute cette beauté ? Ils s'attardaient encore longtemps à se sécher au soleil qui, à mesure que midi approchait, se faisait de plus en plus ardent.

Puis la mère d'Agostino s'étendait sur la traverse qui reliait les deux coques de leur embarcation et, les cheveux dans l'eau, le visage offert au soleil, les yeux fermés, elle paraissait

s'assoupir tandis qu'Agostino, assis sur un des bancs, regardait autour de lui, regardait sa mère et retenait son souffle dans la crainte de troubler ce sommeil.

Soudain, la dormeuse ouvrait les yeux et disait que c'était un nouveau plaisir de s`étendre comme ça, les yeux fermés et de sentir l'eau glisser et

onduler sous votre dos; ou bien elle demandait à Agostino de lui faire passer une cigarette, ou mieux encore - d'en allumer une et de la lui donner. Toutes choses qu'Agostino exécutait avec une

fervente application.

Ensuite elle fumait en silence et Agostino, lui tournant le dos, se penchait en avant, la tête un peu de biais, afin de voir le petit nuage de fumée

bleue qui indiquait l`endroit où cette tête chère reposait sur l'eau, les cheveux épars. Sa mère n'était jamais rassasiée de soleil, elle lui demandait de ramer et de ne pas se retourner, comme

ça elle pourrait enlever son soutien-gorge et abaisser son maillot sur son ventre pour s'exposer le plus possible à la lumière solaire. Agostino alors en maniant les rames se sentait fier comme si

on lui avait permis de participer à un rite, et non seulement l'idée de se retourner ne lui venait pas, mais ce corps, denudé au soleil derrière lui, lui faisait l'effet d'être enveloppé

d'un mystère entre tous vénérable.

Un matin, la mère d'Agostino était sous leur parasol de plage et, assis sur le sable à côte d'elle, Agostino attendait l'heure de la promenade

habituelle. Soudain l'ombre d'une personne debout lui cacha le soleil. Agostino leva les yeux et vit un jeune homme brun et bronze qui tendait la main à sa mère. ll n'y prit pas garde, sans doute

s'agissait-il d'une ordinaire visite de hasard. Il s'écarta un peu et attendit la fin de la conversation.

Mais au lieu de s'asseoir comme on l'y invitait le jeune homme montrait de la main une barque blanche sur laquelle il était venu et invitait la mère

d'Agostino à faire une promenade avec lui. Agostino était sûr que sa mère allait refuser cette invitation comme elle en avait refusé tant d'autres.

Grande fut donc sa surprise lorsqu'il la vit accepter tout de suite, rassembler ses sandales, son sac, son bonnet et se lever. Elle avait accueilli la

proposition du jeune homme avec la même simplicité, la même gentillesse, la même spontanéité qu'elle montrait dans ses rapports avec son fils. Tout aussi simplement, elle se tourna vers Agostino

qui, resté assis, s'appliquait, tête baissée, à faire glisser du sable de son poing ferme, et lui dit de prendre son bain, qu`elle allait faire un petit tour et reviendrait bientôt. Le jeune

homme, sûr de lui, se dirigeait déjà vers son embarcation et la jeune femme le suivait docilement de sa démarche habituelle, lente, majestueuse et sereine. Agostino, en les regardant s'éloigner,

ne pouvait s'empêcher de se dire que cette fierté, cette vanité, cet émoi qu'il éprouvait quand ils partaient s'embarquer, sa mère et lui, devaient être en ce moment ressentis par le jeune homme.

Il vit sa mère monter dans la barque blanche, il vit le jeune homme se renverser en arrière et conduire en quelques vigoureux coups de rame l'embarcation vers le large. Il vit le jeune homme

ramer et sa mère qui, assise devant lui, les mains appuyées sur le banc, paraissait bavarder. Puis l'embarcation peu à peu se

rapetissa, pénétra dans la lumière éblouissante que le soleil répandait sur les flots et parut lentement s'y dissoudre..." (traduction Flammarion).

La Belle Romaine (La Romana, 1947)

Adrienne est, à seize ans, d'une si parfaite beauté que sa mère veut faire d'elle un modèle. Victime de ce physique, elle ne connaîtra de l'amour que déception et prostitution. Mêlée à une affaire criminelle dont elle connaît le coupable, elle révèle son nom sous le secret de la confession mais reçoit du prêtre l'injonction de dénoncer le meurtrier à la justice. Accablée, la malheureuse cherche des appuis, croit en trouver tantôt dans la police, tantôt auprès des irréguliers avec lesquels son existence la met en contact. En vain.

La Désobéissance (La Desobediencia, 1948)

La Désobéissance est l'histoire de l'initiation sexuelle de Lucan Mansi qui refuse le monde, lui désobéit. Luca grandit dans l’Italie des années quarante. À l’âge de quinze ans, il ressent un malaise persistant. Il est irritable, le moindre détail le plonge dans une colère monstre. Cette nouvelle réalité, qu’il juge brutale, le pousse à remettre absolument tout en question : l’école, les parents, la religion. Une désobéissance totale qui le conduit à ce qu’il nomme le «désir de mort». À son grand étonnement, seule la présence de certaines dames semble le rattacher, presque malgré lui, à la vie. Lorsque Luca tombe malade, une infirmière est appelée à son chevet. C’est avec cette femme, à la fois maternelle et charnelle, qu’il scellera définitivement son initiation. Il pourra rompre ainsi avec l'idée désolante que "c'était cela vivre, cela continuer à vivre : faire avec passion et ténacité des choses absurdes et insensées, pour lesquelles il était impossible de fournir la moindre justification et qui mettaient continuellement ceux qui les faisaient dans un état de servitude, de remords et d'hypocrisie".

L'Amour conjugal (L'amore coniugale, 1949)

Silvio , un riche intellectuel qui mène une vie oisive mais insatisfaisante avec sa belle et jeune épouse Leda, nourrit l'ambition d'écrire un roman

mémorable entièrement dédié à son amour. Ce n'est qu'au bout de l'écriture de son oeuvre, après s'y être éperdument consacré, jusqu'à se réfugier dans une solitude absolue, qu'il découvre que non

seulement le résultat est un échec mais aussi que sa femme, tant aimée, a vécu avec un autre homme une aventure éphémère. Cette longue nouvelle semble railler les illusions de l'intellectuel qui

ne parvient pas à prendre contrôle ni sur la réalité extérieure ni sur sa propre existence. Sublimant sa femme ou s'imposant une abstinence sexuelle sensée nourrir sa créativité, c'est peut-être

au fond la peur panique de la vitalité féminine qui transparaît dans cette défaite : peut-être, lui dira sa femme, reprendras-tu ton roman quand tu nous connaîtras mieux et que tu auras cessé de

nous idéaliser....

"Il faut tout d`abord que je parle de ma femme. Aimer, cela veut dire, entre bien d'autres choses, trouver du charme à regarder et à considérer la

personne aimée. Et trouver du charme non seulement à la contemplation de sa beauté mais encore de ses défauts, qu'ils soient rares ou non. Dès les premiers jours de mon mariage, j`éprouvai un

inexprimable plaisir à regarder Léda (c'est ainsi qu'elle se nomme), à épier son visage et toute sa personne dans ses moindres mouvements et ses plus fugitives

expressions.

Ma femme, quand je l'épousai, avait à peine plus de trente ans. (Depuis et après avoir mis au monde trois enfants, quelques-uns de ses traits ont, je ne

dirai pas changé, mais se sont en partie modifiés.) D'assez haute stature, quoique vraiment pas très grande, elle était belle, avec un corps et un visage assez loin de la perfection. Sa figure

longue et mince avait cet air fuyant, égaré, presque impénétrable qu'ont parfois les déesses classiques dans quelques médiocres

tableaux anciens dont la peinture incertaine est rendue plus hésitante encore par la patine du temps. Cet air singulier, cette beauté insaisissable qui, tel un reflet de soleil sur un mur, ou

l'ombre d'un nuage au-dessus de la mer, pouvait à chaque instant s'effacer, lui venait sans doute de ses cheveux d'un blond métallique, toujours un peu défaits, dont les longues mèches évoquaient

l'envol de la peur, la fuite, envol aussi de ses yeux bleus, immenses, légèrement obliques, avec leur pupille dilatée dont le regard humble et flottant suggérait, comme la chevelure, un état

d'âme craintif et fuyant.

Elle avait le nez long, droit et noble et une grande bouche rouge dont la lèvre inférieure ourlait largement un menton trop petit et dont la ligne

extrêmement sinueuse évoquait une sensualité lourde et sombre. C'était un visage irrégulier et cependant très beau, d'une beauté comme je l`ai dit insaisissable qui, dans certains moments et

certaines circonstances - on la verra plus loin - devenait évanescent. Il en était de même de son corps. Elle avait le buste maigre

et délicat d'une jeune fille ; au contraire, la solidité, la force, l'épanouissement des hanches, du ventre et des jambes dénotaient une vigueur musclée et provocante. Mais cette disproportion,

comme celle du visage, disparaissait sous la grâce d'une beauté qui, comme un air familier et impalpable ou une lumière mystérieusement transfigurante, l'environnait de la tête aux pieds

d'un halo de perfection. C'est étrange à dire, mais parfois, en Ia regardant, il m'arrivait de penser à elle comme à une personne de traits et de formes classiques, sans défauts, toute harmonie,

sérénité, symétrie. Au point que cette beauté, disons spirituelle, faute d'une autre appellation, m'exaltait et m'enchantait. Mais à certains moments, ce voile doré se déchirait et je

m`apercevais alors de ses nombreuses irrégularités, tout en assistant à une pénible transformation de sa personne.

Je fis cette découverte dans les premiers jours de mon mariage et un instant j'eus presque le sentiment d'avoir été trompé comme un homme qui s'est marié

par intérêt et découvre au lendemain des noces que sa femme est pauvre. En effet, une large grimace muette qui paraissait exprimer

de la peur, de l`angoisse, de la répugnance et en même temps un attrait dédaigneux crispait parfois le visage de ma femme. Cette grimace faisait, pour ainsi dire, ressortir violemment

l'ïrrégularité naturelle des traits et donnait à sa physionomie l'aspect repoussant d'un masque grotesque dans lequel, par une bouffonnerie particulière, incongrue autant que pénible, les traits

auraient été exagérés jusqu'à la caricature : la bouche surtout puis les deux rides qui l'encadraient et les narines et les yeux. Ma femme se peignait abondamment les lèvres avec un rouge

écarlate, en outre, étant pâle, elle se fardait les joues. Quand le visage était calme, ces couleurs artificielles ne se remarquaient pas et s'accordaient avec celles des yeux, des cheveux et de

la peau. Mais sous l'effet de la grimace elles paraissaient soudainement crues et voyantes ; alors tout le visage si serein, lumineux et classiquement beau un instant auparavant, évoquait les

traits grotesques et enflammés des masques de carnaval avec en plus je ne sais quoi d`impudique qui dans de semblables convulsions pourraient tenir de la morbidesse, de la chaleur et de

l'excitation de la chair. Et son corps, de même que son visage, avait une manière à lui de dédaigner l'enchantement de la

beauté pour se contorsionner désagréablement Elle se contractait toute dans un mouvement de peur et de dégoût mais en même temps, comme certains danseurs et mimes le font pour exciter le public,

elle allongeait ses bras et ses jambes dans une attitude de défense et de répulsion, puis son corps s'arquait comme pour une invite ou une provocation. Elle semblait alors écarter avec ses bras

un péril imaginaire mais en même temps la véhémente contorsion de ses hanches semblait indiquer que ce péril ou cette attaque ne lui déplaisait pas. L'attitude était choquante et, soulignée

parfois par la grimace du visage, faisait douter qu'il s'agît de la même personne, l'instant précédent si réservée, si sereine et ineffablement belle.

Je dis qu`aimer veut dire chérir dans l'objet de son amour aussi bien les laideurs, s'il y en a, que les beautés. Ces grimaces, ces contorsions, bien

qu'assez disgracieuses, me furent vite aussi chères que le charme, l'harmonie et la sérénité des moments meilleurs. Mais aimer, cela veut dire encore ne pas comprendre, car, s'il est vrai

qu`une force d'amour implique la compréhension, il en est également une autre, plus passionnée, qui vous aveugle devant la personne aimée. Aveugle, je ne l'étais pas, mais il me manquait la

lucidité d'esprit d`un amour éprouvé et ancien. Je savais que dans certaines circonstances ma femme devenait laide et bizarre ; cela me semblait curieux mais, comme tout ce qui la concernait,

aimable, et je ne savais ni ne voulais aller au-delà de cette constatation.

Je dois dire d'ailleurs que ces spasmes n'apparaissaient que très rarement et jamais dans l'intimité de nos rapports. Je ne me souviens pas qu'une de

mes paroles, un de mes gestes ait jamais provoqué en elle cette étrange transformation du visage en masque et du corps en marionnette. Au contraire, c'était dans les moments d`amour qu'elle

paraissait atteindre l'apogée de son invraisemblable et indicible beauté. Il y avait alors dans la pupille dilatée de ses grands yeux un appel humble, doux, soumis, plus expressif que toute

parole. Sa bouche paraissait exprimer, par la sensualité et la sinuosité de ses lèvres, une bonté capricieuse et intelligente et tout son visage accueillait mes regards comme un miroir mystérieux

et rassurant auquel les blonds cheveux épars figuraient un cadre digne de lui. Le corps lui-même semblait se fixer dans sa forme la meilleure, gisant innocent et languide, sans force et sans

pudeur, comme une terre promise qui s'offre aux premiers regards tout ouverte et dorée jusqu'au plus plus lointain horizon, avec ses champs, ses fleuves, ses collines et ses

vallées...."

Le Conformiste (Il Conformista, 1951)

Le Conformiste suit le parcours d'un jeune héritier, Marcello Clerici, adolescent habité par des instincts violents et persuadé d'être "anormal" - il tue des lézards, un chat et finit par tirer sur Lino, le chauffeur de maître pédophile et prêtre défroqué qui l'avait agressé sexuellement, ce qui avait, par ailleurs, fait prendre conscience à Marcello de ses tendances homosexuelles. Terrorisé par le sentiment d'être différent des autres, Marcello décide, une fois adulte, de devenir comme tout le monde, irréprochablement normal. Dans l'Italie de Mussolini, être normal cela veut dire être fasciste. Marcello a mis le doigt dans un engrenage qui le conduira très loin.Le livre ne connut pas le succès des autres romans de Moravia parus après guerre.

Le Mépris (Il Disprezzo, 1954)

Le Mépris est la parabole de sa liaison avec sa première épouse, la romancière Elsa Morante, où s'opposent désir amoureux et probité artistique. Moravia raconte l'histoire d'un jeune écrivain, Riccardo, qui aimerait se consacrer à l'écriture de pièces de théâtre, mais qui, pour vivre, doit rédiger des critiques de cinéma, et d'Emilia, sa jeune épouse, une dactylo casanière et ordonnée, qui aspire à un bonheur bourgeois. Après deux années de mariage, Riccardo achète à crédit un appartement, pour satisfaire le désir de confort de son épouse et, croit-il, lui témoigner son amour. Mais, les traites à honorer le rendent anxieux, irritable et le conduisent à accepter la proposition d'un producteur de cinéma, Battista, d'écrire des scénarios pour lui. Un événement anodin - une méprise - transforme la perception qu'a Emilia de son mari. Celui-ci la laisse monter dans le cabriolet à deux places du producteur, Riccardo les suivant en taxi. Emilia est persuadée que son mari la livre au désir de son commanditaire pour s'assurer son emploi. Leurs rapports se dégradent jusqu'à ce qu'Emilia lui exprime son mépris : "Tu as voulu la vérité : eh bien ! je te méprise et tu me dégoûtes." Emilia clame en fait son refus d'être une monnaie d'échange. Riccardo prend conscience qu'en renonçant à son idéal, en acceptant de faire "ce que veulent les autres", il a avalisé le fait que l'argent et la position sociale soient l'unique mesure du mépris de l'autre et de l'estime de soi. Moravia démontrait ainsi comment l'argent, lorsqu'il n'est plus un simple instrument d'échange mais devient le fondement d'une échelle de valeurs unique, détermine les relations entre les êtres.

"DURANT les deux premières années de mon mariage, mes rapports avec ma femme furent, je puis aujourd'hui l'affirmer, parfaits. Je veux dire que pendant ces deux années l'accord complet et profond de nos sens s'accompagnait de cet obscurcissement ou, si l'on

préfère, de ce silence de l'esprit qui, en de telles circonstances, suspend toute critique et s'en remet à l'amour seul pour juger la personne aimée. Emilie me semblait absolument sans défauts et je crois que je paraissais tel à ses yeux. Ou peut-être voyais-je ses défauts et voyait-elle les miens, mais, par une transmutation mystérieuse due à l'amour, ils nous semblaient à tous deux non seulement pardonnables, mais en quelque sorte aimables, comme si au lieu de défauts ils eussent été des qualités d'un genre particulier. Bref, nous ne nous jugions pas : nous nous aimions. L'objet de ce récit est de raconter comment, alors que je continuais à l'aimer et à ne pas la juger. Emilie au contraire découvrit ou crut découvrir certains de mes défauts, me jugea et, en conséquence, cessa de m'aimer. Plus on est heureux et moins on prête attention à son bonheur. Cela pourra sembler étrange, mais au cours de ces deux années j'eus même parfois l`impression que je m'ennuyais. Non, je ne me rendais pas compte de mon bonheur. En aimant ma femme et en étant aimé d'elle je croyais faire comme tout le monde; cet amour me semblait un fait commun, normal, sans rien de précieux, comme l'air que l'on respire et qui n'est immense et ne devient inestimable que lorsqu'il vient à nous manquer. En ce temps-là, si quelqu'un m'avait, fait remarquer que j'étaís heureux, je me serais récrié. Selon toute probabilité j'aurais répondu que je ne possédais pas le bonheur puisque tout en aimant ma femme et étant payé de retour, je n'avais pas la sécurité du lendemain. C'était exact, nous arrivions à peine à nous tirer d'affaire avec mon labeur ingrat de critique de cinéma dans un quotidien de seconde importance et d'autres travaux journalistiques du même ordre. Nous vivions dans une chambre meublée chez un logeur en garnis; l'argent nous manquait souvent pour le superflu et parfois même pour le nécessaire. Comment dès lors aurais-je pu être heureux? En fait jamais je ne me suis autant lamenté qu'à cette époque où - je pus m'en rendre compte plus tard - j'étais pleinement et profondément heureux.

Au bout de ces deux premières années conjugales, nos conditions d'existence finirent par s'améliorer: je fis la connaissance de Battista, un producteur de films et j'écrivis pour «lui mon premier scénario, travail que je considérais alors comme provisoire et qui

devait au contraire devenir ma profession. Au même moment cependant mes rapports avec Emilie commencèrent à se modifier de façon fâcheuse. Mon histoire s'ouvre précisément sur mes débuts dans le métier de scénariste et le premier refroidissement dans nos rapports conjugaux, deux événements presque contemporains et - on le verra plus tard - en relation directe.

Si ma mémoire remonte le cours du temps, il me semble garder un souvenir confus d'un incident qui me parut sur l'heure insignifiant mais qui, par la suite, devait assumer pour moi une importance décisive. Je me vois sur le trottoir d'une rue du centre de la ville. Emilie, Battista et moi avons dîné au restaurant et Battista nous ayant proposé de finir la soirée chez lui, nous avons accepté. Nous sommes tous trois devant l'auto de Battista, une voiture rouge de grand luxe mais étroite et n'ayant que deux places. Battista, déjà assis au volant, se penche et ouvre la portière en disant: « Je regrette, mais je n'ai qu'une place... Molteni, vous devriez venir par vos propres moyens... à moins que vous ne préfériez m'attendre ici; en ce cas, je reviendrai vous prendre. - Emilie est à mes côtés, elle a une robe de soie noire, décolletée et sans manches, la seule qu'elle possède, et elle tient sur le bras son manteau de fourrure. Nous sommes en octobre et il fait encore chaud. Je la regarde et, je ne sais pourquoi, je remarque que sa beauté d'ordinaire sereine et placide est comme empreinte d'une inquiétude, d'une sorte de trouble insolite. Je dis gaiement: « Emilie, va donc avec Battista... Je vous rejoins avec un taxi. ›› Emilie me regarde, puis répond lentement sur un ton de contrainte : « Ne vaudrait-il pas mieux que Battista nous précède et que nous prenions tous deux un taxi? ›› Battista passe la tête en dehors de la portière et s'exclame en plaisantant : « C'est gentil! Vous voulez me laisser tout seul!... -- Non, réplique Emilie, seulement... ›› Et tout à coup je m'aperçois que son beau visage si calme et harmonieux d'habitude s'est assombri et paraît décomposé par une perplexité presque douloureuse...."

Comme souvent dans l'œuvre de Moravia, "Le Mépris" peut être vu comme une accusation politique : la culture capitaliste réduit l'intellectuel à un simple producteur de biens. Ricardo Molteni, le protagoniste, intellectuel raté, trahit son ambition de devenir dramaturge et vend son âme à la société de consommation en écrivant des scenarios. ll se persuade qu'il le fait afin de payer l'appartement qui rendra heureuse sa femme, Emilia. Aveugle à ce qui l'entoure et incapable de s'apercevoir que sa femme ne l'aime plus, il perd de plus en plus de vue la réalité. Avec nostalgie et regrets, il continue à aimer un reflet ou un fantôme d'Emilía. Molteni se réfugie ainsi dans les mythes grecs dont les héros vivaient dans un monde ou la relation à l'e×térieur était simple et sans détours. Chargé d'adapter "L'Odyssée" au cinéma, il découvre qu'un texte tel que celui d'Homère détient la clé de l'existence. Ulysse et Molteni se retrouve liés par un destin similaire. Leur femme, que ce soit Pénélope ou Emilia, méprise leur passivité et leur assurance. Molteni est excessivement sûr de la fidélité de son épouse et fait peu de cas du producteur qui la courtise. Blessée, celle-ci a l'ímpression d'être vendue à peu de compte afin d'assurer la position de son mari. Son mépris pour lui ne cesse d'augmenter, ce qu'elle lui lance en plein visage avant de l'abandonner sur l'ile de Capri. ...

L'Ennui (La Noia, 1960)

Riche bourgeois romain de trente-cinq ans, Dino est un peintre raté. Par désoeuvrement et par curiosité, il devient l'amant de Cecilia, un jeune modèle de dix-sept ans. Cette liaison semble destinée à sombrer dans le gouffre de l'ennui quand soudain tout bascule : Dino est happé par une étrange passion pour Cecilia qu'il ne comprend pas. Dans ce roman simple et fort publié en 1960, Alberto Moravia revient à l'un des thèmes centraux de son oeuvre : la crise des rapports de l'homme et de la réalité. Il analyse avec lucidité mais non sans poésie l'incapacité de son personnage à accepter le monde extérieur et à communiquer avec lui.

"... Ainsi je m'approchais peu à peu de la vérité, ou tout au moins j'avais l'impression de m'en approcher. Pourtant, je restais insatisfait.

L'idée que Cecilia était une fille quelconque comme il y en a tant et que Balestrieri avait vu en elle des choses qui n'y étaient pas et en était mort, cette idée simpliste était assez tentante;

outre tout le reste elle expliquait aussi pourquoi, contrairement à Balestrieri, je ne parvenais à éprouver pour Cecilia qu'une

simple attraction physique. Toutefois, sans savoir même pourquoi, cette explication ne me satisfaisait pas entièrement. Comme si en expliquant tout, elle n'expliquait rien ; et de toute façon

laissait sans solution la question de Cecilia, c'est-à-dire du contraste entre son effective simplicité, son manque total d'intérêt et la passion qu`elle avait sans su

inspirer.

Avec cela, je commençais à m'apercevoir que je m'ennuyais avec Cecilia, ce qui signifiait me retrouver dans la situation de détachement où j'étais

étranger à tout, à la veille de la connaître. Dire que je m'ennuyais avec Cecilia pourrait faire penser peut-être qu'elle ne me distrayait pas, en somme qu'elle était ennuyeuse. Mais, comme je

l'ai déjà dit ailleurs, il s'agissait pas d'ennui au sens attribué d'ordinaire à ce mot. En réalité, ce n'était pas Cecilia qui

était ennuyeuse, mais moi qui m'ennuyais tout en reconnaissant au fond de moi-même que j'aurais fort bien pu ne pas m'ennuyer si, par quelque miracle, j'avais réussi à rendre plus réel mon

rapport avec elle que je sentais au contraire se relâcher chaque jour davantage et devenir de plus en plus illusoire. Je

m'apercevais de cette modification de notre rapport surtout en pensant à la façon différente dont j'avais envisagé au début l'amour physique que je considérais maintenant comme le seul possible

entre Cecilia et moi. Au début donc, il avait été quelque chose de très naturel, en ce qu`il m'avait paru qu'en lui la nature se dépassait elle-même et devenait humaine, plus qu'humaine même.

Maintenant, au contraire, j'étais frappé par son manque de naturel, son caractère d'acte en quelque sorte contre nature, c'est-à-dire artificiel et absurde. Marcher, s'asseoir, s'étendre, monter,

descendre, en somme tous ces modes d'action corporelle me paraissaient avoir leur nécessité, donc étaient naturels ; mais s'accoupler me semblait, par contre, une contrainte extravagante pour

laquelle le corps humain n'était pas fait et à laquelle il ne pouvait s'adapter sans effort et fatigue. Tout, pensais-je, peut se faire aisément, avec grâce et harmonie, tout sauf l'accouplement.

La confrontation même des deux sexes, celui de la femme difficile d'accès, celui de l'homme incapable, comme le bras ou la jambe de se diriger vers son but de façon autonome, mais nécessitant au

contraire l'aide de tout le corps, me paraissait indiquer l'absurdité de l'acte sexuel. De cette sensation de l'absurdité du rapport physique à celle de l'absurdité de Cecilia, il n'y avait qu'un

pas. Ainsi, comme d`habitude, l'ennui détruisait d'abord mon rapport avec les choses, puis les choses elles-mêmes, les rendant irréelles et incompréhensibles. Cette fois, le fait nouveau était

qu'en face de Cecilia réduite à un objet absurde, l'ennui, peut-être à cause de l'habitude sexuelle que j`avais contractée et que, présentement du moins, je ne tenais pas à interrompre, ne

se bornait pas à m'inspirer froideur ou indifférence, mais outrepassant ces sentiments ou plutôt ce manque de sentiments, se transformait en cruauté.

Cecilia n'était pas un verre mais une personne ; ou plutôt, bien que dans mes moments d`ennui, elle cessât d'exister comme n'importe quel autre objet,

je savais cependant par mon esprit qu`elle était une personne. Et, de même que le verre, lorsque mon ennui me le faisait apparaître incompréhensible et absurde, m'inspirait parfois un violent

désir de le saisir, de le jeter à terre et de le réduire en miettes afin d`obtenir, par sa destruction, une confirmation de son effective existence, ainsi, à plus forte raison quand je m'ennuyais

avec Cecilia, l`envie me prenait sinon de la détruire véritablement, mais au moins de la tourmenter et de la faire souffrir. En la tourmentant et en la faisant souffrir, en effet, il me semblait

que j'arriverais a rétablir les rapports interrompus par mon ennui ; peu importait si j'y parvenais par la cruauté plutôt que par l'amour.

Je me rappelle très bien comment se manifesta pour la première fois cette cruauté. Un après-midi, Cecilia, après s'être déshabillée, s'approchait du

divan où je l'attendais, étendu et moi aussi dévêtu, les yeux fixés sur elle. Cecilia qui marchait sur la pointe des pieds les seins en avant, le buste et les hanches un peu rentrés, portait sur

son visage l`expression incertaine, intimidée et solennelle de quiconque s'apprête à un acte bien connu, accompli de nombreuses fois et pourtant, peut-être de ce fait même, toujours nouveau,

rituel en quelque sorte. Je la regardais venir et pensais que non seulement je ne la désirais pas (quoique sachant bien que fût-ce d`une façon mécanique, je pouvais arriver au degré d'excitation

suffisant pour la posséder), mais que je ne réussissais pas à la sentir comme quelque chose ayant un rapport quelconque avec moi. Or, tandis que je remuais ces pensées et qu'elle se trouvait

maintenant près du divan, s'y appuyant du genou pour monter, je remarquais tout a coup que les rideaux de la fenêtre étaient restés entrouverts. La lumière blafarde de la journée de sirocco me

gênait ; en outre, de l'autre côté de la cour, il y avait des fenêtres par où l'on pouvait regarder, si on le voulait, dans l'atelier. Je dis donc machinalement : "Je t'en prie, va fermer les

rideaux. - Ah! les rideaux..." fit-elle; obéissante, à son ordinaire, elle me tourna le dos et toujours marchant sur la pointe des pieds, alla a la fenêtre. Alors, tandis que je la regardais

traverser l'atelier avec cette étrange et significative conformation de son corps mi-adolescent, mi-féminin, il me vint soudain, pour la première fois depuis que je la connaissais, une impulsion

de cruauté. C'était une impulsion qui me ramenait en arrière dans le temps, à mes années d'enfance, à la seule circonstance de ma vie où j'eusse été sciemment cruel...."

Dino s'ennuie et s'est toujours ennuyé : il est riche mais il déteste l'argent que lui offre à profusion sa mère, il voudrait être un créateur mais n'est qu'un peintre raté. C'est alors qu'il fait la connaissance de Cecilia, une énigmatique sauvageonne de dix-sept ans : elle posait chez son voisin de palier et a suscité en lui une passion tellement ravageuse qu`il en est mort. Par désœuvrement et par curiosité, il devient son amant; cette passade ne devrait pas interrompre le cours de son ennui, mais la soudaine découverte que Cecilia le trompe éveille sa jalousie, comme désir de savoir et volonté de comprendre. Il essaye dès lors de se débarrasser de sa jeune maîtresse en usant de tous les moyens qui pourraient rendre commune et médiocre cette aventure, banale cette tromperie : il la soumet à d'exténuants interrogatoires, il la contraint à d'incessants et frénétiques rapports sexuels, il la paie pour l'acheter et la corrompre, il la fait suivre et la suit, il essaye de la retenir et va jusqu'à lui proposer le mariage. Chaque fois, il se heurte à un nœud de mystère : la vitalité, l'insensibilité, l'étrange inhumanité de Cecilia lui résistent et de ce fait le fascinent. Elle est étrangère à toutes les ruses de son amant et échappe à tous les modèles auxquels Dino veut la réduire pour se libérer de son emprise. Arrivé au terme de sa course, Dino prend conscience que cette expérience de la jalousie est aussi l'expérience de l'amour, comme découverte d'un être différent, irréductible à nos calculs et nos prévisions, un être qu'on ne peut accepter que tel qu'il est.

Dans cet ouvrage, Moravia a retrouvé la hauteur d'ínspiration de ses premiers romans : trente ans plus tard et dans une société qui a profondément changé, l'ennui de Dino n'est qu'une nouvelle forme de l'indifférence de Michele, le protagoniste de son premier roman (Les Indifférents). La conscience regarde le réel sans parvenir à y adhérer, elle réduit les sentiments à des stéréotypes, les personnages à des rôles convenus. Cecilia est le personnage le plus nouveau et le plus fascinant du roman, le témoin d'une nouvelle société née de la guerre : elle est à la fois libre et aliénée, étrangère au langage et à la culture comme traces d'un ordre humain mais dénuée de toute hypocrisie ou fausseté, réduite à sa pure vitalité et à un présent sans mémoire. La rencontre de la nymphette Cecilia et de l'intellectuel Dino est le constat de la FIN d'une société, celle qui dominait les précédents ouvrages de Moravia : et de l'avènement d'un nouveau monde issu de la société de consommation....

Luigi Zampa - La Romana (1954)

D'après Alberto Moravia.

Avec Gina Lollobrigida, Daniel Gélin, Franco Fabrizi.

"Six heures et demie. Je dors peu, pas plus de six heures par nuit, et, dès mon réveil, je consacre cinq ou dix minutes à cette occupation rare que l'on

appelle la pensée. Je pense à quoi? Dit ainsi, cela peut même être ridicule : à la fin du monde. Je ne sais pas depuis quand ni comment j'ai pris cette habitude ; il n'y a peut-être pas si

longtemps, après avoir lu un livre que j'ai trouvé par hasard sur le bureau de mon père, professeur de physique à l'université, un des innombrables ouvrages sur la guerre atomique. A moins qu'il

n'y ait eu une autre obscure raison, qui a ensuite disparu de ma mémoire, comme disparait la graine une fois que la plante a poussé. Il serait du reste inexact de prétendre que je pense à la

guerre atomique. Tout au plus, je pense à l'impossibilité d'y penser. Mais il ne fait aucun doute que durant les cinq ou dix minutes qui suivent mon réveil je ne pense à rien

d'autre.

Je dois cependant préciser que ces quelques minutes de l'aube où je pense à la bombe constituent peut-être le seul moment de la journée où il m`arrive

de penser vraiment, c'est-à-dire abstraitement, et cela parce que je vis surtout à travers mes yeux et que ces dix minutes sont en vingt-quatre heures les seules où me soient fournies des

conditions favorables à la pensée : dans le noir, sans rien faire et surtout sans aucun objet à regarder. Le reste du temps, je fais et je vois toujours quelque chose, et faire et voir

m'empêchent de penser. Or cinq ou dix minutes de pensée par jour ne suffisent-elles pas? En effet la pensée de la fin du monde a tôt fait de devenir obsessionnelle. Pendant la journée, je

l'oublie, c'est vrai ; mais dès mon réveil, vingt-quatre heures plus tard, je m'aperçois avec stupeur qu'elle est toujours là, inaltérable, dominante et surtout

impensable.

Sept heures. Je me lève en prenant soin de ne pas réveiller Silva qui dort à mes côtés. Je marche tout nu, sans rien aux pieds (je n'ai jamais possédé

de pyjama, de peignoir, de pantoufles, je ne sais pas pourquoi peut-être à cause d'une hostilité inconsciente à l'égard de l`hédonisme bourgeois), et je vais dans la minuscule salle de bains

asymétrique que mon père nous a fait aménager, pour ma femme et moi, dans son vaste appartement. Il n'y a pas de baignoire, seulement une douche à l'endroit où le plafond mansardé est plus bas,

douche que Silvia, plus petite que moi, reçoit la tête haute, alors que je suis contraint de me baisser.

Après la douche, d`un geste qui m'est coutumier, j'efface la buée sur la vitre de la petite fenêtre et je regarde dans la cour, au-dessus des murs

droits et nus, vers le ciel, pour voir quel temps il fait. Ensuite, je me mets devant le miroir du lavabo pour me raser...."

L'Homme qui regarde (L' uomo che guarda, 1985)

"Je vis surtout à travers mes yeux" - Un roman écrit par Moravia cinq ans avant sa mort. Assiégé par Eros et ses perversions, Edoardo surnommé Dodo, le

protagoniste du roman, un universitaire sans grand succès qui bénéficie du confort bourgeois de son père, et dont la femme, Silvia, fait montre d'une sensualité dérangeante, n'est

fondamentalement que spectateur tant du monde que de sa vie, un spectateur désorienté mais implacable vis-à-vis de lui-même. Sans doute pour justifier une réalité qui l'opprime et le déstabilise,

pour justifier cette stricte éducation qui tient captive sa nature bouillonnante de sexualité, au fond celle de son père. La sensualité, l'érotisme et le voyeurisme sont à l'origine d'une grande

partie de la littérature, a rappelé Moravia. Silvia quitte un jour le domicile conjugal et Dodo tente d'en comprendre les raisons, découvre les rapports troubles qui ont existé entre sa femme et

son père, un premiers pas vers une lucidité dont il fait l'apprentissage...

"Six heures et demie. Je dors peu, pas plus de six heures par nuit, et, dès mon réveil, je consacre cinq ou dix minutes à cette occupation rare que l'on appelle la pensée. Je pense à quoi? Dit ainsi, cela peut même être ridicule : à la fin du monde. Je ne sais pas depuis quand ni comment j'ai pris cette habitude ; il n'y a peut-être pas si longtemps, après avoir lu un livre que j'ai trouvé par hasard sur le bureau de mon père, professeur de physique à l'université, un des innombrables ouvrages sur la guerre atomique. A moins qu'il n'y ait eu une autre obscure raison, qui a ensuite disparu de ma mémoire, comme disparait la graine une fois que la plante a poussé. Il serait du reste inexact de prétendre que je pense à la guerre atomique. Tout au plus, je pense à l'impossibilite d'y penser. Mais il ne fait aucun doute que durant les cinq ou dix minutes qui suivent mon réveil je ne pense à rien d'autre.

Je dois cependant préciser que ces quelques minutes de l'aube où je pense à la bombe constituent peut-être le seul moment de la journée où il m`arrive de penser vraiment, c'est-à-dire abstraitement, et cela parce que je vis surtout à travers mes yeux et que ces dix minutes sont en vingt-quatre heures les seules où me soient fournies des conditions favorables à la pensée : dans le noir, sans rien faire et surtout sans aucun objet à regarder. Le reste du temps, je fais et je vois toujours quelque chose, et faire et voir m'empêchent de penser. Or cinq ou dix minutes de pensée par jour ne suffisent-elles pas? En effet la pensée de la fin du monde a tôt fait de devenir obsessionnelle. Pendant la journée, je l'oublie, c'est vrai ; mais dès mon réveil, vingt-quatre heures plus tard, je m'aperçois avec stupeur qu'elle est toujours là, inaltérable, dominante et surtout impensable.

Sept heures. Je me lève en prenant soin de ne pas réveiller Silva qui dort à mes côtés. Je marche tout nu, sans rien aux pieds (je n'ai jamais possédé de pyjama, de peignoir, de pantoufles, je ne sais pas pourquoi peut-être à cause d'une hostilité inconsciente à l'égard de l`hédonisme bourgeois), et je vais dans la minuscule salle de bains asymétrique que mon père nous a fait aménager, pour ma femme et moi, dans son vaste appartement. Il n'y a pas de baignoire, seulement une douche à l'endroit où le plafond mansardé est plus bas, douche que Silvia, plus petite que moi, reçoit la tête haute, alors que je suis contraint de me baisser.

Après la douche, d`un geste qui m'est coutumier, j'efface la buée sur la vitre de la petite fenêtre et je regarde dans la cour, au-dessus des murs droits et nus, vers le ciel, pour voir quel temps il fait. Ensuite, je me mets devant le miroir du lavabo pour me raser...."