- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci - Lukacs

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Hesse

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Cassirer

- Harlem - Langston Hughes

- Lovecraft

- Zamiatine

- Svevo - Pirandello

- TS Eliot

- W.Benjamin

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

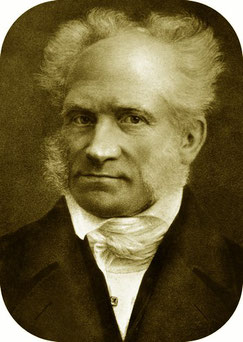

Arthur Schopenhauer (1788-1860), "Die Welt als Wille und Vorstellung" (Le monde comme volonté et comme représentation, 1818) - ...

Last update: 09/09/2017

"Ma philosophie ne prétend pas expliquer l’existence du monde jusque dans ses derniers fondements ; elle s’arrête au contraire aux faits de l’expérience externe et interne, tels qu'ils sont accessibles à chacun, et en montre l'enchaînement véritable et tout à fait profond, sans pourtant les dépasser ni aborder les choses en dehors du monde et les rapports de celles-ci avec lui. Elle ne tire en conséquence aucune conclusion sur ce qui existe au delà de toute expérience possible, et n’explique que ce qui est donné dans le monde extérieur et dans la conscience propre, se consentant ainsi de saisir l’essence du monde dans sa connaissance intime avec lui-même" (Le Monde comme Volonté, IV) - Schopenhauer inaugure une nouvelle forme de philosophie, en remettant en cause Hegel et l'aptitude de la raison à éclairer le monde et, plus fondamentalement, l'aptitude de l'homme au bonheur, qui lui vaut sa réputation de pessimisme. De même Schopenhauer, influencé par Kant et sa distinction entre monde phénoménal des sens et monde de la chose-en-soi, ne fait pas de cette dernière un inconnaissable comme le philosophe de Königsberg : les êtres humains ont un accès spécial à ce qu'ils sont en eux-mêmes.

A travers l'introspection, nous rencontrons la VOLONTE, qui, loin d'être un désir, est la force motrice de l'univers. Cette volonté est inhérente à tout ce qui existe dans le monde, tout en étant impersonnelle, désoeuvrée et sans conscience, un vouloir-vivre sans transcendance. Elle est la cause de nos désirs insatiables, qui suscitent la souffrance. Schopenhauer ne se lasse pas en effet de décrire une existence humaine prisonnière de l'illusion du bonheur, oscillant constamment de la souffrance à l'ennui, nécessairement insatisfaite puisque la volonté ne veut rien que sa propre affirmation. Pour trouver la paix, nous devons apprendre à surmonter la volonté par la compassion ...

Les commentateurs ont voulu réduire ce « pessimisme » (le mot est alors nouveau) à un effet du romantisme ; mais on pourrait aussi bien penser à l'apologétique chrétienne, au divertissement pascalien. Il y a cohérence entre la métaphysique et l'anthropologie. L'amour et la mort prennent une importance nouvelle hors de la référence à la dualité de l'âme et du corps. Tout amour, toute passion amoureuse cachent sous leurs manifestations, des plus vulgaires aux plus sublimes, le même vouloir-vivre, le même « génie de l'espèce ». Cette dénonciation de la sexualité (« le grand secret »), en particulier dans le chapitre férocement misogyne des Parerga « sur les femmes », eut un grand retentissement littéraire, et Freud pourra trouver chez Schopenhauer non seulement la subversion du moi et le primat de la sexualité, mais même l'ébauche d'une théorie du refoulement. Il a également proposé une esthétique qui influencera le jeune Nietzsche et qui affirme que la contemplation d'une œuvre belle est une suspension du vouloir-vivre. Retenons que sa philosophie, souvent considérée comme la marque d'un pessimisme indépassable, est marquée par la découverte en Europe du monde de l'Inde, brahmanisme et bouddhisme confondus ...

Platon et Kant mènent Schopenhauer à l'idéalisme philosophique : le monde n'est pas ce qu'il paraît être, il y a derrière la réalité empirique, une autre réalité, derrière la diversité de la vie, une force homogène, à tenter de définir. Les deux grands représentants de l'idéalisme allemand du XIXe siècle que sont Hegel et Schopenhauer ne peuvent se comprendre sans évoquer la figure incontournable d'Emmanuel Kant et sans évoquer les travaux de Fichte et de Schelling. Qui ne connaît la célébrité acquise par Hegel, le philosophie qui, en énonçant que la réalité est un processus historique, bouleverse les réflexions des générations à venir, construit le dernier grand système philosophique et place sur orbite tant le marxisme que l'existentialisme. Plus à l'écart, Schopenhauer est un solitaire qui influencera sans être totalement reconnu et véritablement lu, des figures centrales qui bouleverseront nos conceptions, tels Nietzsche, qui explique les motivations de l'humain par la volonté de puissance, ou Freud qui se lance dans l'exploration de ce qui sous-tend nos désirs, mais aussi le nihilisme européen. L'Allemagne est alors dans un état de fermentation intellectuelle intense, les grands systèmes postkantiens de Fichte, Hegel et Schelling côtoient la composition par Beethoven de ses VIIe et VIIIe Symphonies...

C'est à Dresde, entre 1814 et 1818, que Schopenhauer découvre et intègre dans sa construction philosophique la philosophie indienne antique des Upanishad et rédige alors son oeuvre maîtresse, "Le Monde comme volonté et comme représentation" : il y retrouve cette conception d'un monde vécu comme miné par l'illusion et la souffrance (Maja), une âme du monde pénétrant toute chose (Brahma), mais aussi une force et une énergie qui agissent dans toute la nature, qu'il identifie sous le terme de "volonté".

La conclusion de Schopenhauer vient ainsi contredire ses grands contemporains de l'idéalisme allemand que sont Fichte, Schelling et Hegel : ce n'est pas le rationnel mais l'irrationnel qui dirige le monde. Cet "esprit du monde" que l'idéalisme identifie au travers de la raison, est en fait un magma de pulsions en conflit qui n'agit que dans et par la vie, une volonté irrationnelle globale déchirée par des forces contradictoires , et qui jette l'individu dans une souffrance sans fin. A charge de celui-ci de parvenir à se détacher de cette détermination de l'existence par les besoins et les pulsions : la compassion et l'ascèse sont deux chemins possibles, l'effacement dans le néant la seule voie d'une existence nativement tributaire d'une volonté et d'une pulsion vitale indéfinissable et irrépressible.

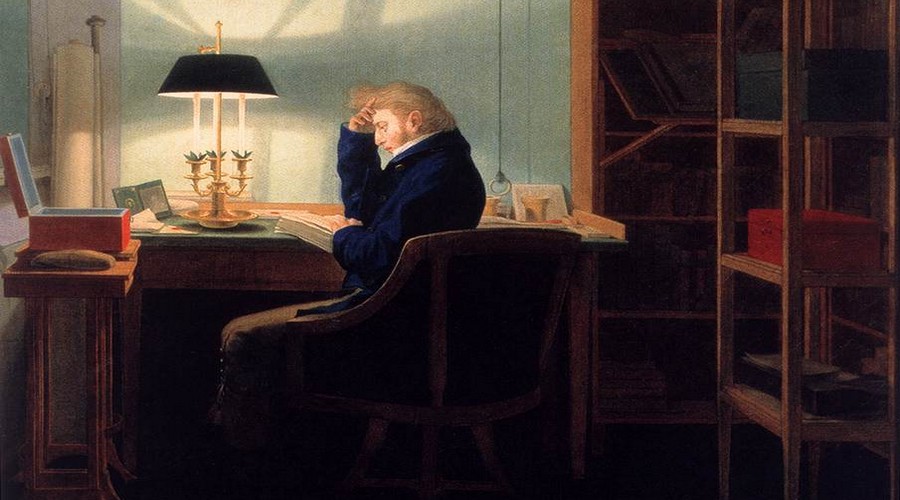

"Man Reading at Lamplight" (Georg Friedrich Kersting, 1814, Oskar Reinhart Collection, Winterthur)

L'élégance stylistique et la clarté d'expression de Schopenhauer font de lui un des auteurs les plus lisibles de l'histoire de la philosophie. Il a en effet débarrassé la langue philosophiques des barbarismes inutiles dont les hégéliens l'avaient chargée, son raisonnement est particulièrement ferme, il paraît toujours logique, même quand il est paradoxal. Il a beaucoup lu, beaucoup observé, le détail reste vrai quand bien même serait discutable l'ensemble. Et il a de l'imagination à revendre, tout métaphysicien qu'il est, sa pensée revêt ordinairement une forme concrète et vivante ...

(cf. un extrait de "Sur le besoin Métaphysique de l'humanité", A. Schopenhauer, chap. XVII des suppléments au "Monde comme volonté et comme représentation". L'ensemble du "besoin métaphysique" est à lire in-extenso, c'est l'un des grands textes de l'histoire de la philosophie)

" ... Le naturalisme, ou la physique pure, ne sera donc jamais une explication suffisante ; on pourrait le comparer à un calcul, dont on ne trouve jamais le dernier terme. Des séries causales sans fin ni commencement, des forces insondables, un espace infini, un temps qui n’a pas commencé, la divisibilité à l’infini de la matière, toutes ces choses déterminées par un cerveau pensant, dans lequel seules elles existent au même titre que le rêve, et sans lequel elles disparaissent : tel est le labyrinthe dans lequel nous promène sans cesse la conception naturaliste. Les sciences de la nature sont arrivées de nos jours à un degré de perfection que les siècles antérieurs étaient loin de soupçonner, sorte de sommet auquel l’humanité atteint pour la première fois. Mais si grands que soient les progrès de la physique (entendue au sens large qu’y attachaient les anciens), ils ne contribueront guère à nous faire avancer d’un pas vers la métaphysique ; pas plus qu’une surface, si loin qu’on la prolonge, n’acquerra un contenu en volume. Les progrès de la physique ne compléteront que la connaissance du phénomène, tandis que la métaphysique aspire à dépasser le phénomène, pour étudier la chose qui se présente comme telle. Quand même notre expérience serait absolument achevée, la situation n’en serait guère changée. Et quand même vous auriez parcouru les planètes de toutes les étoiles fixes, vous n’auriez pas encore de ce fait avancé d’un pas dans la métaphysique. Plus les progrès de la physique seront grands, plus vivement ils feront sentir le besoin d’une métaphysique. En effet, si d’une part, une connaissance plus exacte, plus étendue et plus profonde de la nature mine et finit par renverser les idées métaphysiques en cours jusqu’alors, elle sert d’autre part à mettre plus nettement et plus complètement en relief le problème même de la métaphysique, à le dégager plus sévèrement de tout élément purement physique. Plus notre connaissance de l’essence des objets particuliers sera complète et exacte, plus impérieusement s’imposera à nous la nécessité d’expliquer l’ensemble et le général, et plus la connaissance empirique de cet élément général aura été juste, précise et complète, plus mystérieux et plus énigmatique il nous paraîtra. Il est vrai que le savant ordinaire, celui qui s’est confiné dans une branche spéciale de la physique, n’a pas la moindre idée de ce que nous venons d’exposer ; il dort tout heureux à côté de la servante qu’il s’est choisie dans la maison d’Ulysse, sans une pensée pour Pénélope (cf. ch. XII, sub fin.). Aussi de nos jours l’écorce de la nature est-elle minutieusement étudiée, on connaît par le menu les intestins des vers intestinaux et la vermine de la vermine. Mais vienne un philosophe comme moi, qui parle du noyau intime de la nature, ces gens ne daigneront plus écouter, estimant que cette étude est étrangère à la science, et continueront à éplucher leur écorce. On serait tenté d’appeler tâtillons de la nature ces physiciens microscopiques et micrologiques. Et certes ceux qui pensent que le creuset et la cornue sont la vraie et l’unique source de toute sagesse, n’ont pas l’esprit moins perverti que ne l’avaient autrefois leurs antipodes, les scolastiques. De même que ceux-ci se trouvaient prisonniers dans le réseau de leurs concepts abstraits, en dehors desquels ils ne connaissaient et n’examinaient rien ; de même nos physiciens demeurent entièrement confinés dans leur empirisme, n’admettent pour vrai que ce qu’ils ont vu de leurs yeux, et estiment de la sorte avoir pénétré jusqu’à l’essence dernière des choses. Ils ne soupçonnent pas qu’entre le phénomène et ce qui s’y manifeste, la chose en soi, il y a un abîme profond, une différence radicale ; que pour s’éclairer à ce sujet, il faut connaître et délimiter avec précision l’élément subjectif du phénomène, et être arrivé à comprendre que les renseignements derniers, les plus importants sur l’essence des choses, ne peuvent être puisés que dans la conscience de nous-mêmes ; sans ces opérations préalables il est impossible de faire un pas au-delà de ce qui est immédiatement donné aux sens, en d’autres termes de dépasser le problème. Remarquons pourtant, d’autre part, qu’une connaissance aussi complète que possible de la nature est nécessaire pour poser avec précision le problème de la métaphysique. Aussi personne ne devra-t-il essayer d’aborder cette science, avant d’avoir acquis une connaissance, au moins générale, mais exacte, claire et coordonnée, des diverses branches de l’étude de la nature. Car le problème précède nécessairement la solution. Mais une fois le problème posé, il faut que le regard du chercheur se porte en dedans ; car les phénomènes intellectuels et moraux sont plus importants que les phénomènes physiques, au même titre que le magnétisme animal, par exemple, est un phénomène incomparablement plus important que le magnétisme minéral. Les mystères derniers et fondamentaux, l’homme les porte dans son être intime, et celui-ci est ce qui lui est le plus immédiatement accessible. Aussi est-ce là seulement qu’il peut espérer trouver la clé de l’énigme du monde, et le fil unique qui lui permette de saisir l’essence des choses. Le domaine propre de la métaphysique est donc ce qu’on a appelé la philosophie de l’esprit...."

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Schopenhauer écrira lui-même : « Il est remarquable que dès 1814 (ma vingt-septième année) tous les dogmes de mon système, même les secondaires, s'étabIíssent." On a donc diviser son existence en deux périodes, la flambée impatiente de la jeunesse (1788-1818), qui aboutit à la production de l'œuvre de sa vie, "Le Monde comme volonté et comme représentation", et ensuite un effort long et bien ingrat, mais finalement couronné de succès, pour vaincre une incompréhension totale de son époque vis-à-vis de sa pensée (1818-1860), le premier correspondant à un portrait peint par Rühl, vers 1818, qui nous révèle un jeune héros romantique, ardent et noble, et le second, un daguerréotype de 1853, qui nous montre un vieillard au regard et à la physionomie tout à la fois spirituels et sarcastiques, deux visages de Schopenhauer et aussi bien deux aspects de son œuvre.

Né dans une famille aisée de Dantzig, destiné à devenir commerçant comme son père, Schopenhauer, jusqu'à sa seizième année, fait un véritable tour d'Europe, France, Angleterre, Suisse, Autriche, sud de l'Allemagne (notant ses impressions dans un Journal de voyage qui a été conservé). A la mort de son père (1805), il s'efforce de tenir la promesse qu'il lui a faite naguère, d'embrasser la carrière commerciale. Mais il ne réussit pas à y prendre goût.

Sa mère, Johanna, l'avait laissé à Hambourg, et était partie à Weimar, emmenant sa fille Adèle. La mort de son mari lui donnait l'occasion de réaliser son rêve : tenir un salon littéraire, se lancer elle-même dans la littérature. Elle réussira : elle accueille chez elle les célébrités littéraires de la ville (Goethe, Wieland, les frères Auguste, Friedrich Schlegel ou encore Tieck) et est à l'origine d'un genre particulier de romans, les romans du renoncement (Entsagungsromane), "Gabriele" (1819-1820), "Die Tante" (1823). L'idée qui domine est celle du sacrifice, de la passion immolée au devoir et aux nécessités sociales, certains y retrouveront en germe la morale pessimiste de son fils. Sur les conseils de Fernow, un familier de Goethe, Johanna permet à son fils d'entreprendre les études qu'il désire. Après une année au gymnase de Gotha, il s'inscrit donc en octobre 1809 à la faculté de médecine de Göttingen. Il cherche encore sa voie, mais à partir de 1810 il s'oriente résolument vers la philosophie.

L'Allemagne est alors dans un état de fermentation intense; en philosophie triomphent les grands systèmes postkantiens de Fichte, Hegel, Schelling; Beethoven vient de composer les VIIe et VIIIe Symphonies, Fichte a prononcé en 1807 et 1808 dans Berlin encore occupé par les Français ses célèbres "Discours à la nation allemande". Dans cette ferveur collective, le génie de Schopenhauer s'épanouit rapidement. Son premier maître de philosophie, à Göttingen, Schulze, critique de Kant, lui faire lire Kant et Platon. En 1811, il écoute Fichte et Schleiermacher à Berlin. En 1813 éclate à Berlin l'insurrection nationale contre Napoléon, et voit Schopenhauer s'enfuir à Ruclolfstadt. C'est là qu'il achève sa thèse de doctorat, "De la quadruple racine du principe de raison suffisante", qu'il adresse à l'université d'Iéna, ouvrage qui passe totalement inaperçu mais qui annonce la grande œuvre qui va suivre, par la transformation qu'elle fait subir à la doctrine kantienne de la causalité. Reprenant Kant et sa Critique de la raison pure, Schopenhauer soutient que c'est nous-mêmes qui donnons au monde qui nous entoure une structure, une représentation, en attribuant une "raison" à toute chose ou à tout évènement.

Promu docteur, Schopenhauer vient rejoindre sa mère à Weimar en novembre 1813. Mais dès le mois de mai 1814, il quitte Weimar pour Dresde, définítivement brouillé avec celle dont il ne peut supporter le genre de vie. Ces quelques mois à Weimar l'ont mis en contact avec Goethe, avec lequel il entame une discussion suivie sur la théorie des couleurs.

Chez Goethe, il rencontre Friedrich Maier, qui lui révèle la pensée hindoue, l' "Oupnekhat" (traduction latine d'après une version persane de cinquante Oupanichads, faite par Anquetil-Duperron, Strasbourg, 1801-1802) et qui va devenir son livre de chevet : et lui fournira le thème fondamental de sa pensée : "dès l'avènement de la connaissance, l'amour s'éloigne", c'est-à-dire la volonté s'anéantit en se réfléchissant. "Les feuilles écrites à Dresde, durant les années 1814-1818, témoignent de la fermentation de ma pensée. Toute ma philosophie en est sortie alors, en se dégageant peu à peu, comme un beau paysage sort des brouillards du matin". Ces années de Dresde (1814-1818) sont en effet les années les plus fécondes de toute sa vie. Mettant en pratique le conseil de Goethe, il approfondit la théorie des couleurs et publie (Leipzig, mai 1816) un livre intitulé "De la vision et des couleurs" (Uber das Sehen und die Farben). Puis du printemps 1817 au printemps 1818, c'est la rédaction de l'oeuvre de sa vie, "Le Monde comme volonté et comme représentation", qui paraîtra chez Brokhaus à Leipzig au commencement de l'année 1819.

La première édition de son oeuvre maîtresse n'a aucun succès. Epuisé par la production de son livre, il part en septembre 1818 pour l'Italie : Rome, Naples, Venise (où il aima une jeune fille "riche et de bonne famille"). A Milan, il apprend que la maison Bühl, dans laquelle sa fortune personnelle héritée de son père est engagée, est en faillite. Le philosophe redevient alors, comme souvent dans sa vie, homme d'affaires. Rentré à Dresde, il sauvera sa fortune. Toujours prudent, il essaie d'assurer son avenir dans enseignement. Il ouvre un cours à Berlin en 1820 avec le titre de maître de conférences, où il se retrouve en concurrence avec Hegel qu'il méprise : il attendit six mois les auditeurs, puis se découragera. Accusant la "misérable hégelerie" de son insuccès, il ne tarde pas à renoncer à l'enseignement. Sur le plan sentimental, échec identique, il en vient à conclure qu'il lui faut rester seul. Il est vrai qu'il développa ainsi quelques haines féroces, professeurs de philosophies et femmes, entre autres, ce qui noircit un peu notre personnage. Au bout de dix mois, il repart en 1822 pour l'Italie, séjourne à Florence, mais dès 1823 rentre en Allemagne, tombe assez gravement malade à Munich, et se retrouve à Berlin en mai 1825. En 1831, il fuit Berlin en raison d'une épidémie de choléra (celle qui va emporter Hegel) et s'installe définitivement à Francfort où il vit de ses rentes, gérant l'héritage paternel.

Il vit en ermite dans un petit cabinet de travail orné d'une statue de Bouddha et publie en 1836 "De la volonté dans la nature" et, en 1841, "Les deux problèmes fondamentaux de l'éthique" (Essai sur le libre arbitre; les fondements de la morale). C'est en 1844, que paraît la deuxième édition du "Monde comme volonté et comme représentation" avec d'importants apports qui en doublent le volume, mais c'est avec les "Parerga et Paralipomena" (1851, Accessoires et restes) qu'il connaît enfin la notoriété, pour mourir subitement le 21 septembre 1860, sous le portrait, dit-on, de Goethe, Nietzsche et Wagner, la postérité spirituelle de Schopenhauer. L'école hégélienne est alors en pleine décomposition. Enfin, l'esthétique, et plus précisément la musique, restera un des apports posthumes du philosophe de Dantzig..

"Über die vierfache Würzel des Satzes vom zureichenden Grunde" (De la quadruple racine du principe de raison suffisante, 1814)

La Quadruple Racine est le titre de la dissertation de doctorat que le jeune Schopenhauer soutint à Berlin en 1813 : elle contient déjà les deux thèmes essentiels de sa métaphysique, le "phénoménisme" et le "volontarisme", une oeuvre qui sera enrichie dans des éditions postérieures et qui présente des attaques multiples contre les grands philosophes de son temps, Schelling et Hegel ..

Le principe de raison suffisante est connu depuis l`Antiquité sous son énoncé classique : "Il n`est rien qui soit sans sa raison d`être" (chap. 1), ou "Rien n'existe sans qu'il y ait une raison pour qu'il en soit ainsi et non autrement", pour répondre la formulation de Christian Wolff.

Ce principe est essentiel pour l`esprit humain, puisqu`il fonde la possibilité de toute science, mais de plus, ce principe ne peut être démontré puisqu'il est, en soi, antérieur à toute démonstration.

Schopenhauer considère que, malgré les nombreuses analyses dont il a fait l`objet (des Anciens à Kant), ce principe n'a pas été compris dans toute son étendue. Suivant la loi de l'homogénéité logique, il voit la valeur universelle du principe en ce que "nous ne pouvons nous représenter aucun objet isolé et indépendant", tandis qu'en appliquant la loi de différenciation, il distingue en lui quatre "racines", en vertu desquelles il se présente comme principe de raison suffisante de l'être, du devenir, de l'agir et du connaître. Pour des raisons de convenance didactique, Schopenhauer va donc examiner d'abord le principe de la raison suffisante du devenir (tout état nouveau par lequel passe un objet a été nécessairement précédé par un autre état qui se nomme cause, l'autre étant qualifié d'effet), puis ceux du connaître (qui pose l'exigence du fondement de la vérité de nos connaissances, et la vérité est une relation entre un jugement et sa cause), de l'être (qui impose à chaque être réel une détermination de la pat d'un autre être)et de l'agir (qui se rapporte à la motivation, que Schopenhauer définit comme "une causalité vue de l'intérieur" en vertu de laquelle la volonté agit quand elle est immédiatement sollicitée par une sensation) ...

La Quadruple Racine engage donc une critique de ces interprétations (chap. 2), en établit la faiblesse, et débouche sur un «exposé nouveau» du principe de raison suffisante (chap. 3).

Démontrant que le principe de raison suffisante "est une commune expression désignant quatre rapports tout différents", ceux-ci peuvent être déterminés par les quatre classes d`objets possibles auxquels se rapporte "notre faculté de représentation". Il s`agit successivement, des "représentations intuitives, complètes, empiriques" (chap. 4), des "concepts, c'est-à-dire [des] représentations abstraites" (chap. 5), des "intuitions données a priori des formes du sens externe et du sens interne", de l`espace et du temps (chap. 6), enfin de "l'objet immédiat du sens interne, le sujet du vouloir" (chap. 7). La volonté de l'être humain influe donc sur la connaissance, une affirmation qui est à la bade de toute la métaphysique de Schopenhauer et qu'il développera sans ses oeuvres postérieures. En dépit de ces spécifications, le principe de raison suffisante est toujours absolument a priori, ce qui conduit Schopenhauer à lui attribuer finalement une racine unique, "dans notre intelligence" (chap. 8).

Le point de vue kantien défendu dans cette première œuvre débouche sur des considérations d'ordre général, il est impossible de rapporter la causalité à un être transcendant, à une "chose en soi". Une théorie ne peut, dit Schopenhauer, évoquer le principe de raison et s`en servir comme preuve, qu'à condition de toujours préciser soigneusement en quel sens elle en prend l`énoncé. Schopenhauer considérait la Quadruple Racine du principe de raison suffisante comme "la substruction de tout [son] système". Il en exige la connaissance préalable au seuil de son grand ouvrage, "le Monde comme volonté et comme représentation" ..

"Die Welt als Wille und Vorstellung" (Le monde comme volonté et comme représentation, 1818)

Partant de la distinction que fait Kant entre "noumène" (les choses-en-soi) et "phénomènes" (ce que nous percevons par nos sens), Schopenhauer nous les décrit comme réalités d'un même monde mais perçu différemment, le monde comme volonté et le monde comme représentation, le monde éprouvé intérieurement et le monde observé extérieurement.

"Le monde est ma représentation", c'est-à-dire le domaine de mes perceptions, que la réflexion convertit en connaissances. La première ligne de l'ouvrage principal de Schopenhauer exprime nettement son point de départ. Dans un premier temps, il ne va pas plus loin que Kant.

Mais il ajoute : pour saisir l'essence du monde, il faut rentrer en nous-mêmes et nous découvrons alors que notre être se manifeste, s'affirme comme Volonté. Comme le temps et l'espace appartiennent au monde des phénomènes, n'existent pas en eux-mêmes et ne sont que des intuitions de l'esprit, la "volonté" est cette pure énergie, sans finalité propre, échappant à toute causalité, mais responsable de tout ce qui se manifeste et s'éprouve en nous. La volonté, c'est la "chose en soi", l'élément indestructible, éternel ..

La Volonté chez Schopenhauer s'affirme donc à travers une multitude de phénomènes, dans une lutte aveugle pour la vie sans ordre préétabli puisqu'il n'existe aucun plan divin (Dieu n'existe pas). Le libre arbitre n'existe pas, l'homme est en réalité esclave du désir et oscille entre la souffrance (quand le désir est encore insatisfait) et l'ennui (après la satisfaction). Et notre existence ne saurait être que toujours insatisfaite puisque la volonté ne veut rien d'autre que sa propre affirmation. La souffrance est donc notre condition, et notre seule délivrance possible est de renoncer au vouloir-vivre, c'est-à-dire à tout désir. Continuer à vouloir, c'est se faire souffrir, lutter pour des biens imaginaires, être toujours insatisfait. Nietzsche et Freud ne sont pas loin, la raison, la liberté, l'individualité cèdent à une Volonté impérissable, immuable, qui ne connaît ni la naissance, ni la mort. Le monde est donc mu par une Volonté qui n'a pas de signification, il n'est que désordre et chaos, source infinie de souffrance.

Et s'il est possible de comprendre ce monde, il faut alors le regarder sous le rapport de la représentation objective et scientifique c'est-à-dire sous le rapport de ce que Schopenhauer nomme après Kant les phénomènes, sous le rapport déterminé de la représentation et du schéma de la causalité. Le véritable philosophe qui comprend que tout est Volonté dans notre monde ne cherche donc pas à se rassurer sur l'avenir de celui-ci mais essaye plutôt de se soustraire à sa loi inexorable en faisant appel soit à la contemplation artistique, soit en élaborant une éthique de la négation du désir.

"Après les trois livres qui précèdent, il est, j'espère, une vérité qui doit être claire et bien établie dans les esprits : c'est que le monde, en tant qu`objet représenté offre à la volonté le miroir où elle prend connaissance d`elle-même, où elle se voit dans une clarté et avec une perfection qui va décroissant par degrés, le degré supérieur étant occupé par l'homme ; c'est aussi que l`essence de l`homme trouve à se manifester pleinement d'abord par l`unité de sa conduite, où tous les actes se tiennent et qu'enfin cette unité, c`est la raison qui lui permet d'en prendre conscience, en lui permettant d'en embrasser l'ensemble, d'un coup d'œil et in abstracto. La volonté, la volonté sans intelligence (en soi, elle n'est point autre), désir aveugle, irrésistible, telle que nous la voyons se montrer encore dans le monde brut, dans la nature végétale, et dans leurs lois, aussi bien que dans la partie végétative de notre propre corps, cette volonté, dis-je, grâce au monde représenté qui vient s`offrir à elle et qui se développe pour la servir, arrive à savoir qu`elle veut, à savoir ce qu'est ce qu'elle veut ; c'est ce monde même, c`est la vie, telle justement qu'elle se réalise là. Voilà pourquoi nous avons appelé ce monde visible le miroir de la volonté, le produit objectif de la volonté. Et comme ce que la volonté veut, c'est toujours la vie, c`est-à-dire la pure manifestation de cette volonté, dans les conditions convenables pour être représentée, ainsi c'est faire un pléonasme que de dire : "la volonté de vivre", et non pas simplement "la volonté", car c`est tout un.

Donc, la volonté étant la chose même en soi, le fond intime, l'essentiel de l`univers, tandis que la vie. le monde visible, le phénomène, n'est que le miroir de la volonté, la vie doit être comme la compagne inséparable de la volonté : l`ombre ne suit pas plus nécessairement le corps: et partout où il y a de la volonté, il y aura de la vie, un monde enfin. Aussi vouloir vivre, c`est aussi être sûr de vivre. et tant que la volonté de vivre nous anime. nous n'avons pas à nous inquiéter pour notre existence, même à l`heure de la mort. Sans doute l`individu, sous nos yeux, naît et passe, mais l'individu n'est qu`apparence; s`il existe, c'est uniquement aux yeux de cet intellect qui a pour toute lumière le principe de raison suffisante, le "principium individuationis" ; en ce sens, oui, il reçoit la vie à titre de pur don, qui le fait sortir du néant. et pour lui la mort c`est la perte de ce don, c`est la rechute dans le néant. Mais il s'agit de considérer la vie en philosophe, de la voir dans son Idée ; alors nous verrons que ni la volonté, la chose en soi, qui se trouve sous tous les phénomènes, ni le sujet connaissant, le spectateur des phénomènes, n'ont rien à voir dans ces accidents de la naissance et de la mort. Naissance, mort, ces mots n`ont de sens que par rapport à l'apparence visible revêtue par la volonté, par rapport à la vie ; son essence, à elle volonté, c`est de se produire dans des individus, qui, étant des phénomènes passagers, soumis dans leur forme à la loi du temps. naissent et meurent ; mais alors même ils sont les phénomènes de ce qui, en soi, ignore le temps mais qui n'a pas d`autre moyen de donner à son essence intime une existence objective. Naissance et mort, deux accidents qui au même titre appartiennent à la vie ; elles se font équilibre ; elles sont mutuellement la condition l'une de l'autre, ou, si l`on préfère cette image. elles sont les pôles de ce phénomène, la vie, pris comme ensemble. La plus sage des mythologies, celle des Hindous, a bien su rendre cette vérité : Brama, le moins noble et le moins haut des dieux de la Trimourti, représentant la génération, la naissance, et Vichnou la conservation, c'est au dieu qui symbolise la destruction, la mort, à Schiwa, qu'elle a donné, avec le collier de têtes de mort, comme attribut, le Lingam, symbole de la génération. Ici la génération apparaît comme le complément de la mort ; ce qui doit nous faire entendre que ces deux termes sont par essence corrélatifs, ayant pour fonction de se neutraliser mutuellement et de s'annuler. - C'est dans cette même pensée que les Grecs et les Romains ornaient leurs sarcophages de ces précieuses sculptures où nous voyons encore représentés des fêtes, des danses, des festins, des chasses, des combats de bêtes, des bacchanales, mille tableaux enfin où éclate dans toute sa force l'amour de la vie ; et parfois, ce n'est pas assez de ces images joyeuses, il faut des groupes même licencieux, jusqu'à des accouplements entre chèvres et satyres. De toutes ces images le but évident était de détourner nos yeux de la mort du défunt dont on célébrait le deuil, et, par un effort violent, de les élever jusqu'à considérer la vie immortelle de la nature ; ainsi. sans arriver jusqu'à une notion abstraite de cette vérité, pourtant on faisait entendre aux hommes que la nature entière était la manifestation de la volonté de vivre et son accomplissement. Cette manifestation a pour forme le temps, l'espace et la causalité, puis et par conséquent l'individuation, d'où sort pour l`individu la nécessité de naître et de mourir, sans que d'ailleurs cette nécessité atteigne en rien la volonté même de vivre ; au regard de cette volonté, l`individu n`est qu`une de ses manifestations, un exemplaire, un échantillon." (Le Monde comme volonté et comme représentation, traduction de Roos et Burdeau, éditions P.U.F.)

Au nom de Hegel Schopenhauer associe ordinairement ceux de Schelling et de Fichte, ce sont pour lui trois sophistes, les "enfants bâtards" de Kant, dont il est lui, l'héritier légitime, mais dont l'enseignement a été perverti, fondu en des notions obscures, par ses disciples.

"La manière vraiment philosophique de considérer le monde est celle qui nous apprend à connaître son essence intime et nous fait voir ce qu'il y a derrière les phénomènes, celle qui ne demande pas d'où vient le monde, ni où il va, ni pourquoi il est, mais qui, toujours et partout, veut savoir seulement ce qu'il est" (Die Welt als Wille und Vorstelling, tome I, 53)

Se rattachant au criticisme kantien ainsi qu`à certaines thèses contenues dans son précédent ouvrage "De la quadruple racine du principe de raison suffisante", Arthur Schopenhauer entend exposer une métaphysique infiniment plus conforme, à son sens, aux principes de la philosophie critique que ne le fut jamais celle des grands maîtres de l'idéalisme et, en particulier, celle de Fichte ou de Hegel.

Et en effet, alors que l'idéalisme part de la critique au concept kantien de "chose en soi" - concept ayant pour les idéalistes une valeur dogmatique -, Schopenhauer va donner de ce même concept une interprétation originale, qui est à la base de sa métaphysique ...

Ce faisant, quelles que soient les incohérences et les propositions arbitraires, parfois obscures, de sa métaphysique, - une métaphysique qui devient une cosmologie, elle interprète les données de l'expérience et explique ce qui es -, son mérite est d'avoir su poser, comme Schelling et Kierkegaard, le problème de la personnalité individuelle, le problème de la nature propre de l'individu spirituel, et d`avoir aperçu avec clarté les déficiences de l`idéalisme classique et de l'historicisme quant à ce problème. Tout comme Kierkegaard et Feuerbach, Schopenhauer a donné naissance à un nouveau courant de pensée qui a amené la philosophie contemporaine à plus de souplesse et à une plus grande compréhension de la complexité de la vie de l'individu ...

Le "monde" n'est que représentation, le monde qui nous entoure, le monde que nous percevons n'est qu'une pure construction de notre esprit, et plus encore "le monde est ma représentation" ... - "Le monde est ma représentation, cette proposition est une vérité pour tout être vivant et pensant. bien que, chez l'homme seul, elle arrive à se transformer en connaissance abstraite et réfléchie. Dès qu`il est capable de l'amener à cet état, on peut dire que l`esprit philosophique est né en lui. Il possède alors l'entière certitude de ne connaître ni un soleil ni une terre, mais seulement un œil qui voit ce soleil, une main qui touche cette terre: il sait, en un mot, que le monde dont il est entouré n'existe que comme représentation dans son rapport avec un être percevant, qui est l'homme lui-même. S`il est une vérité qu'on puisse affirmer a priori, c'est bien celle-là : car elle exprime le mode de toute expérience possible et imaginable, concept de beaucoup plus général que ceux même de temps, d`espace et de causalité qui l'impliquent. Chacun de ces concepts, en effet. dans lesquels nous avons reconnu des formes diverses du principe de raison, n'est applicable qu`à un ordre déterminé de représentations; la distinction du sujet et de l'objet, au contraire, est le mode commun à toutes, le seul sous lequel on puisse concevoir une représentation quelconque, abstraite ou intuitive, rationnelle ou empirique. Aucune vérité n'est donc plus certaine, plus absolue, plus évidente que celle-ci : tout ce qui existe, existe dans la pensée, c'est-à-dire, l`univers entier n`est objet qu`à l'égard d'un sujet, perception que par rapport à un esprit percevant, en un mot, il est pure représentation. Cette loi s'applique naturellement à tout le présent, à tout le passé et à tout l'avenir, à ce qui est loin comme à ce qui est près de nous ; car elle est vraie du temps et de l'espace eux-mêmes, grâce auxquels les représentations particulières se distinguent les unes des autres. Tout ce que le monde renferme ou peut renfermer est dans cette dépendance nécessaire vis-à-vis du sujet et n'existe que pour le sujet. Le monde est donc représentation..."

"LE MONDE COMME VOLONTÉ ET COMME REPRESENTATION" est divisé en quatre livres,

- le premier traite du monde comme représentation (phénomène),

- le second énumère les degrés et les formes de manifestation de la volonté dans la nature,

- le troisième est consacré à la théorie de l`art,

- et le quatrième, qui reprend les thèmes des livres précédents, expose les problèmes de la morale et de la philosophie de la religion.

La seconde édition (1844) comportait un deuxième tome dans lequel l`auteur, adoptant une division analogue à celle du tome I, a pu préciser et compléter sa pensée ..

(I) Dans le livre I ("Le monde comme représentation"), l'auteur affirme : « Le monde est ma représentation ›› ; il se compose uniquement de sensations. modifications du sujet corporel sentant, auxquelles l`intellect ajoute immédiatement (c`est-à-dire dans l'acte même de la sensation) les formes de temps, d`espace et de causalité qui préexístent dans notre entendement, et qui n`ont pas leur fondement dans l`expérience sensible, à laquelle elles s'unissent par un acte inconscient de l'esprit. Le monde qui prend ainsi naissance est phénomène ; il est représentation; si nous voulons, en partant de ce monde, remonter à ce dont il est le phénomène (c`est-à-dire à la chose en soi), nous nous trouvons dans l'impossibilité de l'atteindre par le moyen des catégories de l'intellect (temps, espace, causalité), qui ne sont valables que pour le monde phénoménal.

Mais, utilisant des arguments déjà employés par les idéalistes, Schopenhauer affirme à son tour que la chose en soi ne peut être recherchée qu'en nous, au plus profond de notre être, en ce que nous trouvons à la base de notre existence et de notre personnalité : la volonté ("Wille"), considérée non pas comme une valeur rationnelle ("Wollen"), mais comme une tendance aveugle, impulsive. inconsciente, issue du besoin et du désir. Cette tendance existe aussi bien en nous que dans les choses : elle se traduit chez nous par la "volonté" et engendre ses propres instruments : la conscience et la science. Dans la nature, elle est force causale. Elle est "volonté de vivre", instinct de conservation ; son identité est la base de l`identité personnelle.

(II) Cette volonté se manifeste extérieurement dans la nature : c'est à l'étude de ces manifestations qu`est consacré le second livre. Elle se manifeste en nous, objectivement, en tant que corps, et, dans les choses, en tant que matière et causalité; mais corps, matière et causalité ne sont que des phénomènes : à la base, à l'origine de ces phénomènes sont ce qui peut être considéré comme la première et véritable manifestation de la volonté : les idées, conçues à la manière de Platon comme modèles de la réalité.

Selon Schopenhauer en effet, le sens profond de la doctrine kantienne de la chose en soi et celui de la théorie platonicienne des idées se rapprochent singulièrement l'un de l'autre : toutes deux affirment que le monde sensible est en soi une réalité fictive, qui n'a de valeur qu'en ce qu'elle exprime un être véritable auquel sont étrangères toutes les formes d'expérience phénoménale; toutefois, la chose en soi ne saurait être assimilée aux idées : l`idée est la manifestation immédiate (et, par là même, adéquate) de la chose en soi devenue représentation; mais la chose en soi est la volonté par l'impulsion de laquelle l'immobilité. l'unité des idées se fragmente en de multiples représentations phénoméniques d`après les catégories de temps. d'espace et de causalité. L`impulsion de la volonté est telle qu'elle tend à créer le monde des choses apparentes. dans lequel la lutte. l'irrationnel, la douleur. le mal s'opposent au monde statique et serein des idées ...

Et c`est pourquoi le PESSIMISME est la véritable conception du monde, telle qu'elle a été révélée aux grands génies artistiques et aux fondateurs des grandes religions (christianisme, bouddhisme). Le mal naît de la lutte entre les idées et les choses, la raison et les instincts; aussi ne pourra-t-il disparaitre que si l`on en extrait la racine : la VOLONTE.

"... À l’animal sans pensée, le monde et l’existence peuvent paraître des choses qui se comprennent d’elles-mêmes ; pour l’homme au contraire, c’est là un problème que les plus incultes mêmes et les plus bornés se représentent nettement à leurs heures de lucidité. Ce problème fait d’autant plus impression sur la conscience, y laisse une marque d’autant plus durable, que cette conscience est plus éclairée et réfléchie, que l’éducation a fourni plus d’aliments à notre pensée. Enfin chez les esprits philosophiques c’est cet étonnement, dont Platon dit θαυμαζειν, μαλα φιλοσοφικον παθος [L’étonnement, ce sentiment tout à fait propre au philosophe], étonnement qui enveloppe dans toute son étendue le problème dont se préoccupe et se tourmente sans relâche, à toutes les époques et dans tous les pays, la partie la plus généreuse de l’humanité. En fait, cette inquiétude que la métaphysique éternellement renouvelée tient sans cesse en éveil, vient de cette claire représentation, que la non-existence du monde est aussi possible que son existence. C’est pourquoi la conception spinoziste qui fait du monde une existence absolument nécessaire, une existence en soi qui devait être à tous les points de vue, est une façon de voir fausse. Même le simple théisme, dans sa preuve cosmologique, infère tacitement de l’existence du monde sa non-existence antérieure ; en lui-même le monde est donc pour lui quelque chose d’accidentel.

Il y a plus, peu à peu nous nous représentons le monde comme quelque chose, dont la non-existence non seulement est concevable, mais encore serait préférable à son existence. De l’étonnement nous passons facilement à une sourde méditation sur la fatalité qui, malgré tout, en a pu provoquer l’existence, et grâce à laquelle la force immense que nécessite la production et la conservation du monde a pu être exploitée en un sens aussi défavorable à ses propres intérêts. L’étonnement philosophique est donc au fond une stupéfaction douloureuse ; la philosophie débute, comme l’ouverture de Don Juan, par un accord en mineur. D’où il suit que la philosophie ne doit être ni spinoziste, ni optimiste. – Cette nature particulière de l’étonnement qui nous pousse à philosopher dérive manifestement du spectacle de la douleur et du mal moral dans le monde. Car la douleur et le mal moral, quand même leur rapport réciproque serait le plus juste possible, quand même ils seraient largement compensés par le bien, sont pourtant quelque chose qui en soi ne devrait absolument pas être. Or, rien ne venant de rien, la douleur et le mal doivent avoir leur raison dans l’origine, dans l’essence du monde même. Il nous semble difficile d’admettre cette conclusion, si nous considérons la grandeur, l’ordre et la perfection du monde physique ; nous nous imaginons que la force qui a pu créer celui-ci, aurait pu éviter également la souffrance et le mal moral ..."

Le théisme a bien la peine à reconnaître cette origine, et a donc cherché tout d’abord à se débarrasser du mal moral : à cet effet il a inventé le libre arbitre, puis la souffrance, exprimée comme une nécessité inévitable. Dans la catégorie de la souffrance rentre aussi la mort ; quant au mal moral, il consiste uniquement à nous débarrasser de notre souffrance du moment pour la passer à un autre. C'est donc bien le mal moral, la souffrance et la mort qui confèrent à l’étonnement philosophique sa qualité et son intensité particulières. Et le problème qui remplit l’humanité d’une inquiétude que ne sauraient calmer ni le scepticisme ni le criticisme, consiste à se demander, non seulement pourquoi le monde existe, mais aussi pourquoi il est plein de tant de misères ... (Sur le besoin métaphysique)

(III, IV) Les troisième et quatrième livres de l`ouvrage sont consacrés à l`étude de la manière dont l`âme humaine s'affranchit de l`esclavage de la volonté. L'auteur se refuse à admettre que l`humanité progresse au cours de l'histoire : la volonté sous l'impulsion de laquelle se produisent les phénomènes historiques est toujours la même, quelque variées que puissent paraître les formes phénoméniques qu'elle emprunte. C`est pourquoi seul l'individu peut atteindre à cette catharsis. Sur ce point, la pensée de Schopenhauer se sépare très nettement de celle des idéalistes. En effet, pour les idéalistes, le "progrès" ou développement de l`histoire consiste en ce que l'individu s`intègre graduellement à l`humanité universelle, qui réalise, de façon concrète, l`Absolu.

Pour Schopenhauer, en revanche, l`histoire n`est qu`une succession d'apparences trompeuses, et il ne peut exister de "devenir" par rapport à l`Absolu (constitué par la volonté et les idées). D'autre part, un véritable progrès ne peut être obtenu que par l'individu qui accomplit une action visant à détruire les fondements de l'histoire. Cette action s'explíque, en premier lieu, par une inversion de l`ordre volonté-connaissance : la connaissance fait prévaloir son intérêt sur celui de la volonté, se détache de tout besoin pratique et devient contemplation pure, qui n'est autre que l' "art"...

(III) Et c'est précisément à la libération par le moyen de l'art qu'est consacré le livre III qui, tout comme le livre I, porte le titre, "Le Monde comme représentation". La façon ordinaire de considérer les choses propres à l'intellect, selon les catégories de temps, espace et causalité, est toujours en rapport avec la volonté : elle ne donne pas une connaissance pure, une connaissance des idées, mais une conscience phénoménique au service des besoins tyranniques de la volonté. Mais si cette dernière parvient, chez un individu doté d'une force spirituelle exceptionnelle ("génie"), à s`effacer et à ne laisser subsister que l`intuition, la connaissance sans volonté à l'état pur, le rapport pur de l'objet en tant que tel : alors l'esprit se trouve en présence de l'idée à l`état pur, dans toute son objectivité. L'objet de l'art est l`idée, et non point le phénomène ou le concept intellectuel. Ce dernier en effet est abstrait et discursif, déterminé uniquement dans ses limites : cependant que l`idée est adéquate, intuitive et déterminée. encore qu'universelle, elle est inaccessible à l`individu dans son individualité en tant que volonté (existence), mais est accessible à celui qui, surmontant son individualité et sa volonté, a pu s'identifier avec le sujet pur de la connaissance : un homme susceptible d'une telle action n'est plus soumis aux lois de la raison, mais à celles du génie : la science vient de la raison, l'art du génie. L`art, autoconscience pure de la volonté. est donc un premier pas vers la catharsis ; il s'exprime dans un langage épuré, plus dégagé des schèmes intellectuels; d'où il résulte que la musique en est la forme la plus élevée; elle "est à la généralité des concepts ce que ces derniers sont aux choses particulières". Ainsi la musique a en commun avec la philosophie la manifestation intuitive la plus claire du concept de volonté : donc, la musique est philosophie et la philosophie musique.

(IV) La forme suprême de libération est constituée : par l'éthique, à laquelle est consacré le livre IV. qui, comme le livre ll, porte le titre : "Le Monde comme volonté". Schopenhauer n'accepte pas la notion classique de morale préceptive ; la philosophie est toujours théorique, son objet est toujours celui de rechercher et de découvrir la réalité - laquelle échappe aux lois qu'on prétend lui imposer; mais il rejette également l'éthique kantienne, fondée sur le "devoir inconditionné" qui est loi de la volonté, puisque pour lui la volonté existe avant la loi : elle se détermine elle-même et, par un même acte, détermine l'agir et le monde, et rien n`existe en dehors d`elle. Là encore, Schopenhauer n'accepte pas davantage la position des idéalistes vis-à-vis du problème éthique, qu'ils rattachent à l'histoire : l'histoire, étant par définition dans le temps, appartient au monde des phénomènes; elle est illusion, alors que la réalité de la volonté est en dehors du temps - auquel elle préexiste : c'est un "nunc stans", un éternel présent.

"La véritable manière de considérer philosophiquement l’univers, c’est-à-dire celle qui nous apprend à reconnaître son essence intime et à nous élever ainsi au-dessus du phénomène, c’est précisément celle qui se demande non d’où vient le monde, où il va, pourquoi il existe, mais uniquement ce qu’il est, c est-à-dire, qui ne considère pas les choses dans une quelconque de leurs relations, dans leur devenir et leur disparition, bref, sous l’un des quatre aspects du principe de la raison suffisante. Tout au rebours, elle rejette toute manière de voir qui se rattache à ce principe, mais se rallie à ce qui subsiste, à ce qui apparaît dans toutes ces relations, sans leur être soumis en soi, à l’essence toujours semblable du monde, laquelle a pour objet les Idées de celui-ci. D’une pareille connaissance naît, avec l’art, la philosophie, et même cette disposition du caractère qui seule nous mène à la véritable sainteté et fait de nous les sauveurs du monde ..."

Cette historicité ou atemporalité du vouloir se manifeste dans la vie, qui est la principale actualisation objective du vouloir lui-même : elle n'a ni passé, ni futur, mais est constamment un présent; les individus meurent, mais la vie elle-même ne meurt point : « La terre tourne. va de la lumière aux ténèbres; l`individu meurt; mais le soleil lui brille d'un éclat ininterrompu dans un éternel midi. A la volonté de vivre est attachée la vie ; et la forme de la vie est un présent sans fin" (§ 55). La vie des millions d'hommes qui m'ont précédé est celle-là même qui m'anime, que je sens étrangère au temps, et pour ainsi dire "jetée dans le temps". C'est peut-être ici le plus important des points de départ qu'offrira Schopenhauer à l'existentialisme à venir. Mais la volonté est essentiellement libre : seuls les phénomènes obéissent au principe de raison (dont le principe de cause est un aspect) : la chose en soi (c`est-à-dire la volonté) n`y est pas soumise; la volonté, d`autre part, est l'acte fondamental dont dépend le connaitre. et non l`inverse. La liberté essentielle du vouloir se détermine cependant dans le phénomène de manière nécessaire.

En ce qui concerne le problème du libre arbitre chez l'individu, Schopenhauer, qui se rapproche ici de Platon et de saint Paul, y voit un libre choix engendrant l`être lui-même qui l`opère : ce choix précède la connaissance et l`existence phénoménique elle-même. qui en demeure déterminée. Mais cette liberté se détermine partout, dans la nature, dans l'espèce, dans les individus, comme besoin, souffrance, douleur : la DOULEUR est la loi universelle du monde phénoménal, et le plaisir n'est qu`une satisfaction momentanée, une cessation de la douleur.

Cela posé, la vie morale consiste précisément dans le fait que la volonté. en se rendant chez l`homme conscient de soi-même et de son destin, et en profitant de sa liberté radicale (grâce à laquelle elle n`est liée à rien, pas même à sa propre existence), opère un choix entre une nouvelle affirmation (dont elle sait déjà ce qu'elle signifie) ou une négation de soi. Le bien, la libération, la catharsis proviennent précisément de cette négation. Cette dernière peut être relative (l`individu peut se borner à décider de ne pas vivre aux dépens de la vie d`autrui : c'est la "justice" ; ou bien, il peut partager, par altruisme, la vie des autres ; mais, la vie étant douleur, cette participation à la vie d`autrui est participation à la douleur, ou "pitié").

Cette négation de la volonté de vivre peut aussi être totale : c'est l'abolition en soi de toute volonté, par le moyen de la "sainteté". Cette abolition a une valeur cosmique : en l'être humain, la nature tout entière prend conscience d'elle-même; l'abolition chez celui-ci de la volonté de vivre implique l'abolition de toute la volonté de la nature. C'est pourquoi ce n'est pas par le suicide, qui est acte vital au même titre que le désir de vivre, mais par l`ascèse que l`on arrive à la libération prônée par toutes les grandes religions - en particulier par le bouddhisme, que l'auteur considère comme la religion la plus parfaite, et dont il extrait plusieurs concepts, parmi lesquels le concept capital de "NIRVANA" (extinction de la volonté). Mais, avec le "nirvana", la vie et l'être ne se dissolvent pas dans le néant, et Schopenhauer remarque qu'il s`agit d'un néant relatif : le néant du monde, lequel cependant est pure apparence, non-être; c`est pourquoi le "nirvana" peut avoir également une signification positive, encore qu'indicible, parce que complètement en dehors de toutes les catégories à l'aide desquelles la pensée constitue le monde phénoménal.

"Ce que ce livre, expose est une pensée unique", écrit Schopenhauer dans sa préface. Sous son regard d'artiste et de pessimiste le monde se transformait en une gigantesque illusion produite par un vouloir aveugle et absurde. Mais s'apercevoir que ce monde n'était que "notre" représentation, c'était délivrer l'humanité du cauchemar, c'était anéantir le vouloir-vivre, gagner la paix du nirvana. Ainsi, à trente ans, Schopenhauer a livré définitivement au monde ce qu'il considère comme son message de salut et de délivrance. Le monde va lui répondre par l'incompréhension la plus complète, le laissera dans une solitude qui évoque irrésistiblement celle de Nietzsche. Le succès viendra pourtant vers 1850 pour deux raisons, d'abord parce que Schopenhauer aura trouvé le langage capable d'atteindre le grand public, ensuite parce que le temps lui-même aura mieux disposé les esprits à comprendre son message....

1825, années tristes de solitude et de stérilité. L'éditeur met au pilon une grande partie des exemplaires du Monde comme volonté, qui décidément ne se vend pas. Schopenhauer essaie de faire des traductions d'œuvres étrangères, ne réussit guère qu'à publier une traduction latine de son propre ouvrage. En juin 1833 à Francfort-sur-le-Main, Schopenhauer a quarante-cinq ans, sa vie de célibataire et de rentier va se dérouler monotone et calme jusqu'à sa mort, à soixante-douze ans.

Mais son activité intellectuelle va reprendre. Confrontant son intuition avec les progrès de la science biologique et médicale, il écrit un essai intitulé "De' la volonté dans la nature", qui paraît à Francfort en 1836, collabore à l'édition des œuvres complètes de Kant. En 1839, il obtient un prix de la Société norvégienne des sciences de Drontheim qui avait mis au concours un mémoire sur la liberté de la volonté. En 1840, s'il n'obtient pas le prix de la Société danoise des sciences, du moins a-t-il eu l'occasion de composer pour elle un mémoire sur les fondements de la morale. Les deux mémoires paraissent en 1841 sous le titre : "Les Deux Problèmes fondamentaux de l 'éthique"...

"Über den Willen in der Natur" (De la volonté dans la nature, 1836)

Comme le dit expressément le sous-titre du livre, Schopenhauer expose et explique les plus récentes découvertes scientifiques qui lui semblent confirmer le système philosophique exposé par lui dans son œuvre majeure "Le Monde comme volonté er comme représentation" : ces découvertes tendraient à démontrer, selon lui, que le monde n`est qu`un phénomène et qu'en-dessous de lui agit une ultime réalité, une "volonté de vivre" ou d`exister, inconsciente et irrésistible. Naturellement ces "preuves" sont. en général assez forcées ou superficielles. Schopenhauer s`attache à la lettre de certaines expressions scientifiques : il lui suffit par exemple qu`un savant ait dit qu`un phénomène "semble" être dû à une impulsion aveugle, à une tendance inexplicable, pour qu'il affirme que ce savant a apporté une preuve nouvelle qui confirme l`existence de cette réalité ultime, définie par lui comme une volonté aveugle qui engendre la matière et la pensée. C'est ainsi que Schopenhauer en arrive à accepter la théorie de la génération spontanée de la vie à partir de l'inorganique, théorie, nous le savons, dépassée depuis par la biologie. ll donne le magnétisme animal comme une preuve de la Volonté universelle, car ses théoriciens soutiennent que la volonté est le principe de toute vie spirituelle et corporelle. Il se tourne vers l`Orient, où les penseurs parlaient depuis longtemps d`une volonté inconsciente comme base des fonctions organiques. La seule doctrine scientífique adoptée par Schopenhauer, et qui semble vraiment en accord avec sa théorie de la Volonté, est celle de Lamarck, le Lamarck de la Philosophie zoologique ...

"Die beiden Grundprobleme der Etik" (Les deux problèmes fondamentaux de l'éthique, 1841)

Deux écrits composent cet ouvrage, "Sur la liberté de la volonté humaine" (Ueber die Freiheit des menschlichen Willens) et "Sur le fondement de la morale" (Ueber das Fundament der Moral), au fil desquels il positionne ses deux thématiques dans la perspective de sa thèse philosophique fondamentale, la volonté est la véritable réalité, et cette volonté n'est pas "libre", au sens habituelle du terme, elle est au-delà de notre connaissance immédiate et donc de notre influence personnelle. Quant à espérer appréhender la source de toute morale, et en quoi consiste la morale, toute l'attitude de Schopenhauer découle de sa position vis-à-vis du formalisme morale de Kant, la volonté ne serait bonne que par ce qu'elle suivrait cette universalité dont est doué tout homme de raison. Ici, l'homme n'est moral que lorsqu'il réussit à "sortir" de lui-même, l'impératif catégorique de Kant ignore les mobiles égocentriques de l'humain...

En 1844, Schopenhauer procède à une seconde édition du Monde comme volonté et comme représentation accompagnée de Compléments; en 1847, une seconde édition de la Quadruple racine du principe de raison suffisante, augmentée elle aussi. Toutes ces productions et rééditions, de 1836 à 1847, connaissent toujours le même insuccès. Et voilà que brusquement le cours de sa destinée va se renverser. C'est que Schopenhauer a eu enfin l'idée de présenter sa pensée non plus sous forme d'un lourd traité didactique, mais sous l'aspect d'aphorismes, de pensées détachées, d'essais brillants et courts. Un genre littéraire qui convient mieux d'ailleurs au caractère de cet homme de soixante ans, devenu impitoyable et sarcastique.

Lorsque les "Parerga et Paralipomena" parurent en novembre 1850, ils connurent presque immédiatement le succès, non seulement en Allemagne, mais à l'étranger, par exemple en France, grâce à l'article de Saint-René-Taillandier dans La Revue des Deux Mondes du 1er août 1856. Ce succès se traduit par la réédition de toutes ses œuvres. En 1856, la faculté de philosophie de Leipzig met au concours un mémoire sur la philosophie de Schopenhauer. On vient le visiter avec vénération, dans son cabinet de travail ...

"Parerga und Paralipomena" (1851)

Dernier ouvrage publié par Schopenhauer, cet ensemble de "suppléments et omissions" qui touche à nombre de questions, logique, morale, métaphysique, littérature, psychologie, est aussi celui qui lui apporta la notoriété. Le philosophe a délaissé la forme du lourd traité didactique pour des pensées détachées qu'anime un homme de soixante ans devenu impitoyable et sarcastique. La première partie évoque l'histoire de la philosophie, égratigne "philosophes et philosophies", dont Hegel, se penche sur les "apparitions" qui semble confirmer la nécessité de la métaphysique, et se termine avec les Aphorismes sur la sagesse dans la vie. La seconde partie voit Schopenhauer soumettre le monde empirique dans toute sa variété à une analytique qui n'est jamais sans ironie...

"Lire, au lieu des œuvres originales des philosophes, toutes sortes d’exposés de leurs doctrines, ou l’histoire générale de la philosophie, c’est comme si l’on se faisait mâcher sa nourriture par un tiers. Lirait-on l'histoire universelle, si chacun était à même de contempler de ses propres yeux les événements intéressants du monde primitif ? Mais, en ce qui concerne l'histoire de la philosophie, une pareille autopsie du sujet est réellement possible : on la trouve dans les écrits originaux des philosophes. D’autant plus qu'on peut toujours, en vue d’abréger, se limiter aux chapitres principaux bien choisis, puisqu’ils abondent tous en répétitions qu’il vaut mieux s’épargner. De cette façon on connaîtra l'essentiel de leurs doctrines, sous une forme authentique et non falsifiée, tandis que des Histoires de la philosophie publiées maintenant chaque année par demi-douzaines, on reçoit seulement ce qui en est entré dans la tête d’un professeur, et comme la chose lui apparaît. Or, il va de soi que les idées d’un grand esprit doivent considérablement se ratatiner, pour trouver place dans le cerveau du poids de trois livres d’un tel parasite de la philosophie, d’où elles émergent de nouveau, travesties dans le jargon du jour, et accompagnées de ses sagaces jugements. Outre cela, il faut considérer qu’un homme de cette espèce, qui écrit sur la philosophie pour gagner de l’argent, peut avoir lu à peine la dixième partie des ouvrages dont il parle. Leur étude réelle exige toute une longue vie de travail, ..."

"PARERGA ET PARALIPOMENA" est le plus important écrit de Schopenhauer après "Le Monde comme volonté et comme représentation", dont il atténue certains exposés trop systématiques et l'extraordinaire fluidité de son style fut pour beaucoup dans le succès de l'ouvrage.

Le premier volume contient les essais les plus importants, notamment de pénétrants "Fragments sur l`histoíre de la philosophie", la satire "Philosophes et philosophie", des "Recherches sur les apparitions" et les "Aphorismes sur la sagesse dans la vie".. Son histoire de la philosophie, allégée de tout didactisme, s'étend des présocratiques à la philosophie moderne (Spinoza en particulier, et surtout Kant à qui une bonne part de l`essai est consacrée). Les "Fragments" ne valent pas seulement par le piquant des observations, mais offrent le rare exemple d'une méthode scientifique scrupuleuse, d`où cette sévérité pour l'enseignement philosophique de son temps, particulièrement pour Hegel et ses disciples, véritables sophistes auxquels Schopenhauer reproche de n'être pas désintéressés.

Dans les "Recherches sur les apparitions", qui dénotent un sens profond des phénomènes supranaturels, le philosophe, étudiant ces formes mystérieuses dont on ne saurait, dit-il, nier l'évidence, voit en elles la confirmation de sa métaphysique.

Les "Aphorismes" renferment, en dehors de toute préoccupation métaphysique - maintes recettes d'un empirisme éprouvé pour parvenir au bonheur et qui seront de nos jours commercialisés sans que l'on sache au fond quel en est l'intérêt. Schopenhauer examine le comportement de l'homme avec ses semblables (en ce qui concerne, par exemple, les emplois et les honneurs) et propose ces maximes de sagesse : ne pas surestimer la valeur du plaisir; vivre seul, ce qui, selon lui, est le fait des hommes supérieurs, les servitudes de la vie sociale convenant aux esprits superficiels.

Le second volume de Parerga comprend, outre quelques pages de vers, trente et un chapitres, dont les plus importants sont le VI, - "Sur la philosophie et la science de la nature" -, dans lequel Schopenhauer laisse présager une métaphysique qui ne serait pas purement spéculative et prendrait sa source dans l'expérience; le IX, - "Ethique. droit et politique" -, où le philosophe, en conformité avec les doctrines bouddhistes. proclame son indifférence à l'égard de la chose publique ; le XV, - "Sur la religion" -, contient une nouvelle et vigoureuse critique du théisme et présente la religion comme une forme, destinée à disparaître, de la philosophie populaire ; le XIX, - "Métaphysique et Esthétique" -, où sont développées les thèses déjà exposées au troisième livre du Monde comme volonté et comme représentation, et qui affirme davantage encore la valeur de l`art. (Trad. Alcan, 1905-1912).

"Aphorismen zur Lebensweisheit" (Aphorismes sur la sagesse dans la vie, 1851)

Les Aphorismes sur la sagesse dans la vie, part du premier volume des Parerga et Paralipomena, tentent de construire une morale du bonheur, ou plutôt du moindre malheur : comment s'assurer une existence heureuse, c'est-à-dire une existence "qui, après froide et mûre réflexion, est préférable à la non-existence !" On l'a dit, le pessimisme de Schopenhauer est ici à son comble, "la vie oscille, de droite et de gauche comme un pendule, de la souffrance à l'ennui." La science du bonheur, si une telle science est possible, consiste d 'abord à reconnaître que ce que je suis ne dépend que de moi, puis à se défier de la contingence des choses comme de la méchanceté et de la bêtise des autres. D'où cette apologie de la solitude : l'homme intelligent ne peut espérer s'épanouir dans une société d'imbéciles...

"On ne peut être vraiment soi qu'aussi longtemps qu'on est seul ; qui n'aime donc pas la solitude n`aime pas la liberté, car on n'est libre qu'étant seul. Toute société a pour compagne inséparable la contrainte et réclame des sacrifices qui coûtent d`autant plus cher que la propre individualité est plus marquante. Par conséquent, chacun fuira, supportera ou chérira la solitude en proportion exacte de la valeur de son propre moi. Car c'est là que le mesquin sent toute sa mesquinerie et le grand esprit toute sa grandeur ; bref, chacun s'y pèse à sa vraie valeur. En outre un homme est d'autant plus essentiellement et nécessairement isolé, qu'il occupe un rang plus élevé dans le nobiliaire de la nature. C`est alors une véritable jouissance pour un tel homme que l'isolement physique soit en rapport avec son isolement intellectuel : si cela ne peut pas être, le fréquent entourage d'êtres hétérogènes le trouble ; il lui devient même funeste, car il lui dérobe son moi et n'a rien à lui offrir en compensation. De plus, pendant que la nature a mis la plus grande dissemblance, au point de vue moral comme au point de vue intellectuel, entre les hommes, la société, n'en tenant aucun compte, les fait tous égaux, ou plutôt, à cette inégalité naturelle, elle substitue les distinctions et les degrés artificiels de la condition et du rang qui vont souvent diamétralement à l'encontre de cette liste par rang telle que l'a établie la nature. Ceux que la nature a placés bas se trouvent très bien de cet arrangement social, mais le petit nombre de ceux qu'elle a placés haut n'ont pas leur compte ; aussi se dérobent-ils d'ordinaire à la société : d'où il résulte que le vulgaire y domine dès qu'elle devient nombreuse. Ce qui dégoûte de la société les grands esprits, c`est l'égalité des droits et des prétentions qui en dérivent, en regard de l'inégalité des facultés et des productions (sociales) des autres. La soi-disant bonne société apprécie les mérites de toute espèce, sauf les mérites intellectuels : ceux-ci y sont même de la contrebande. Elle impose le devoir de témoigner une patience sans bornes pour toute sottise, toute folie, toute absurdité, pour toute stupidité ; les mérites personnels, au contraire, sont tenus de mendier leur pardon ou de se cacher, car la supériorité intellectuelle, sans aucun concours de la volonté, blesse par sa seule existence. Donc cette prétendue bonne société n'a pas seulement l`inconvénient de nous mettre en contact avec des gens que nous ne pouvons ni approuver ni aimer, mais encore elle ne nous permet pas d'être nous-même, d'être tel qu'il convient à notre nature ; elle nous oblige plutôt. afin de nous mettre au diapason des autres, à nous ratatiner pour ainsi dire, voire à nous défigurer nous-même..." (Aphorismes sur la sagesse dans la vie, traduction de Roos, éditions P.U.F.)

"über das metaphysische Bedürfnis" - "Sur le besoin métaphysique de l'humanité" (chapitre XVII des suppléments au Monde comme volonté et comme représentation)...

Selon Arthur Schopenhauer, la métaphysique concerne "ce qui se cache derrière la nature et la rend possible", le concept de métaphysique apparaît ici comme étroitement lié à un besoin très significatif de l’être humain ...

(“Den Menschen ausgenommen, wundert sich kein Wesen über sein eigenes Daseyn. ... Erst nachdem das innere Wesen der Natur (der Wille zum Leben in seiner Objektivation) sich durch die beiden Reiche der bewußtlosen Wesen und dann durch die lange und breite Reihe der Thiere... gesteigert hat, gelangt es endlich, beim Eintritt der Vernunft, also im Menschen, zum ersten Male zur Besinnung: dann wundert es sich über seine eigenen Werke und frägt sich, was es selbst sei.) "Excepté l’homme, aucun être ne s’étonne de sa propre existence ; c’est pour tous une chose si naturelle, qu’ils ne la remarquent même pas. De la quiétude du regard des animaux parle encore la sagesse de la nature; car, chez eux, l’intellect et la volonté ne divergent pas encore assez, pour qu’à leur point de rencontre, ils soient l’un à l’autre un sujet d’étonnement. Ici, le phénomène tout entier, est encore étroitement uni, comme la branche au tronc, à la Nature, d’où il sort ; il participe, sans le savoir plus qu’elle-même, à l’omniscience de la Mère Universelle. – C’est seulement après que l’essence intime de la nature (le vouloir vivre (der Wille zum Leben) dans son objectivation) s’est développée, avec toute sa force et toute sa joie, à travers les deux règnes de l’existence inconsciente, puis à travers la série si longue et si étendue des animaux ; c’est alors enfin, avec l’apparition de la raison, c’est-à-dire chez l’homme, qu’elle s’éveille pour la première fois à la réflexion ; elle s’émerveille de ses propres œuvres et se demande à elle-même ce qu’elle est. Son étonnement est d’autant plus sérieux que, pour la première fois, elle s’approche de la mort avec une pleine conscience (Bewußtsein dem Tode), et qu’avec la limitation de toute existence, l’inutilité de tout effort devient pour elle plus ou moins évidente.

(Mit dieser Besinnung und dieser Verwunderung entsteht daher das dem Menschen allein eigene Bedürfniß einer Metaphysik: er ist sonach ein animal metaphysicum) .... De cette réflexion et de cet émerveillement naît le besoin métaphysique qui est propre à l’homme seul. L’homme est un animal métaphysique. Sans doute, quand sa conscience ne fait encore que s’éveiller, il se figure être intelligible sans effort ; mais cela ne dure pas longtemps : avec la première réflexion, se produit déjà cet étonnement, qui fut pour ainsi le père de la métaphysique. – C’est en ce sens qu’Aristote a dit, aussi au début de sa Métaphysique : Dia gar to thaumazein hoi anthrôpoi kai nyn kai to prôton êrxanto philosophein. (Propter admirationem enim et nunc et primo inceperunt homines philosophari.) [En effet, c’est l’émerveillement qui poussa, comme aujourd’hui, les premiers penseurs aux spéculations philosophiques]. (Auch besteht die eigentliche philosophische Anlage zunächst darin, daß man über das Gewöhnliche und Alltägliche sich zu verwundern fähig ist) De même, avoir l’esprit philosophique, c’est être capable de s’étonner des événements habituels et des choses de tous les jours, de se poser comme sujet d’étude ce qu’il y a de plus général et de plus ordinaire ; tandis que l’émerveillement du savant ne se produit qu’à propos de phénomènes rares et choisis, et que tout son problème se réduit à ramener ce phénomène à un autre plus connu.

(Je niedriger ein Mensch in intellektueller Hinsicht steht, desto weniger Räthselhaftes hat für ihn das Daseyn selbst: ihm scheint vielmehr sich Alles, wie es ist, und daß es sei, von selbst zu verstehn) Plus un homme est inférieur par l’intelligence, moins l’existence a pour lui de mystère. Toute chose lui paraît porter en elle-même l’explication de son comment et de son pourquoi. Cela vient de ce que son intellect est encore resté fidèle à sa destination originelle, et qu’il est simplement le réservoir des motifs à la disposition de la volonté ; aussi, étroitement uni au monde et à la nature, comme partie intégrante d’eux-mêmes, est-il loin de s’abstraire pour ainsi dire de l’ensemble des choses, pour se poser ensuite en face du monde et l’envisager objectivement, comme si lui-même, pour un moment du moins, existait en soi et pour soi. Au contraire, l’étonnement philosophique, qui résulte du sentiment de cette dualité, suppose dans l’individu un degré supérieur d’intelligence, quoique pourtant ce n’en soit pas là l’unique condition : car, sans aucun doute, c’est la connaissance des choses de la mort et la considération de la douleur et de la misère de la vie, qui donnent la plus forte impulsion à la pensée philosophique et à l’explication métaphysique du monde.

(Wenn unser Leben endlos und schmerzlos wäre, würde es vielleicht doch Keinem einfallen zu fragen, warum die Welt dasei und gerade diese Beschaffenheit habe; sondern eben auch sich Alles von selbst verstehn) Si notre vie était infinie et sans douleur, il n’arriverait à personne de se demander pourquoi le monde existe, et pourquoi il a précisément telle nature particulière ; mais toutes choses se comprendraient d’elles-mêmes. Aussi voyons-nous que l’intérêt premiers des systèmes philosophiques ou religieux réside tout entier dans le dogme d’une existence quelconque, qui se continue après la mort. Certes, les religions ont l’air de considérer l’existence de leurs dieux comme la chose capitale, et elles la défendent avec beaucoup de zèle ; mais au fond, c’est parce qu’elles ont rattaché à cette existence leur dogme de l’immortalité, et qu’elles regardent celle-ci comme inséparable de celle-là ; c’est l’immortalité qui est proprement leur grande affaire. Qu’on la leur assure en effet, par un autre moyen, aussitôt ce beau zèle pour leurs dieux se refroidira ; il finirait par faire place à une entière indifférence, si on leur démontrait l’impossibilité absolue de l’immortalité.

Comment s’intéresser en effet à l’existence des dieux, quand on a perdu l’espérance de les connaître de plus près ? On irait jusqu’au bout, jusqu’à la négation de tout ce qui se rattache à leur influence possible sur les événements de la vie présente. Et si d’aventure l’on pouvait démontrer que l’immortalité est incompatible avec l’existence des dieux, par exemple parce qu’elle supposerait un commencement de l’être, les religions s’empresseraient de sacrifier les dieux à l’immortalité et se montreraient pleines de zèle pour l’athéisme. Et voilà pourquoi les systèmes proprement matérialistes, de même que le scepticisme absolu, n’ont jamais pu exercer une bien profonde ni une bien durable influence.

(Tempel und Kirchen, Pagoden und Moscheen, in allen Landen, aus allen Zeiten, in Pracht und Größe, zeugen vom metaphysischen Bedürfniß des Menschen, welches, stark und unvertilgbar, dem physischen auf dem Fuße folgt.) Les temples et les églises, les pagodes et les mosquées, dans tous les pays, à toutes les époques, dans leur magnificence et leur grandeur, témoignent de ce besoin métaphysique de l’homme, qui, tout puissant et indélébile, vient aussitôt après le besoin physique. Sans doute, un satirique de belle humeur pourrait ajouter que ce besoin-là est bien modeste, et qu’il peut être contenté facilement. La plupart du temps, on se laisse abuser par des fables ridicules et des contes de mauvais goût ; pour peu qu’elles aient été gravées assez tôt, elles constituent des interprétations suffisantes de notre existence et des appuis pour notre moralité. Que l’on considère, par exemple, le Coran ; ce livre a suffi pour fonder une grande religion, satisfaire, pendant douze cents ans, le besoin métaphysique de plusieurs millions d’hommes (dieses schlechte Buch war hinreichend, eine Weltreligion zu begründen, das metaphysische Bedürfniß zahlloser Millionen Menschen seit 1200 Jahren zu befriedigen) ; il a donné un fondement à leur morale, leur a inspiré un singulier mépris de la mort et un enthousiasme capable d’affronter des guerres sanglantes, et d’entreprendre les plus vastes conquêtes. Or nous y trouvons la plus pauvre forme du théisme. Peut-être le sens nous en échappe-t-il en grande partie dans les traductions. Cependant je n’ai pu y découvrir une seule idée un peu profonde.