- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci - Lukacs

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Hesse

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Cassirer

- Harlem - Langston Hughes

- Lovecraft

- Zamiatine

- Svevo - Pirandello

- TS Eliot

- W.Benjamin

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

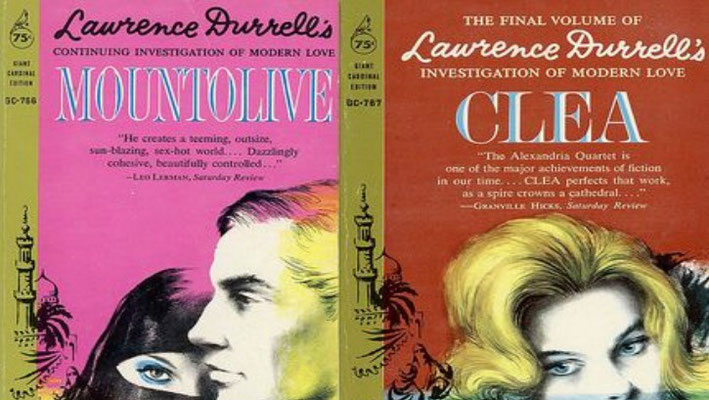

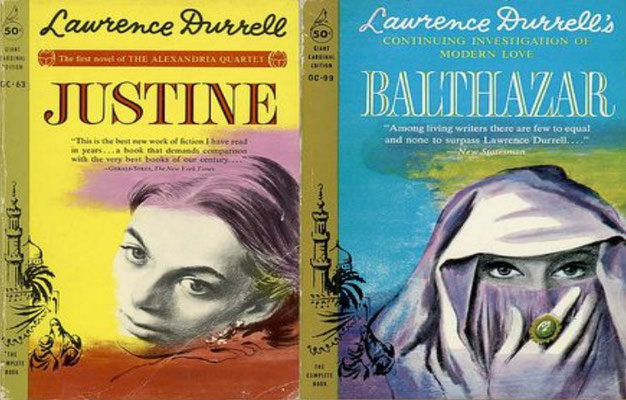

Lawrence Durrell (1919-1990), "The Black Book" (1938), "Justine" (1956), "The Alexandria Quartet" (1957), "Balthazar" (1960), "Constance, or Solitary Practices" (1982) - "The Avignon Quintet" (1974–85), "Prospero’s Cell" (1945), "Reflections on a Marine Venus" (1953) - The Durrell-Miller Letters, 1935–1980 - Iris Murdoch (1919-1999), "Under the Net" (1954), "The Bell" (1958), "A Severed Head" (1961), "The Red and the Green" (1965), "The Nice and the Good" (1968), "The Black Prince" (1973), "The Sacred and Profane Love Machine" (1974), "The Sea, The Sea" (1978), "The Philosopher's Pupil" (1983) - John Bayley, "Iris: A Memoir of Iris Murdoch" - ....

Last update: 12/29/2016

"Each fact can have a thousand motivations, all equally valid, and each fact a thousand faces" - C'est à travers son regard de peintre que Durrell s'illustre le mieux. Perpétuant d'une certaine manière la tradition associant la littérature de voyage et la fiction, dont Graham Greene et Somerset Maugham sont les meilleurs exemples, Lawrence Durrell (1912-1990) passa la majeure partie de sa vie hors de Grande-Bretagne, en Grèce, en Égypte et en France - et ses romans tournent quasi exclusivement autour de ces lieux. Ses romans les plus connus sont les quatre livres d'Alexandria Quartet qui, tous, sont habités par un fort lien géographique et un soupçon d'érotisme. À un moment donné dans The Alexandria Quartet, un personnage avertit un autre que dans la vie, « chaque fait peut avoir mille motivations, toutes également valables, et chaque fait mille visages », révélant ainsi le principe sous-jacent de sa tétralogie, qui présente quatre vues de la même série d’événements. Situé dans la ville sensuelle d’Alexandrie juste avant (et finalement pendant) la Seconde Guerre mondiale, le conte de Durrell sur l’amour, la duplicité et les caprices du désir commence alors qu’un enseignant irlandais exilé nommé Darley cherche à démêler ses obsessions avec deux femmes, toutes deux maintenant perdues pour lui. Chaque volume revisite les événements qui hantent la mémoire de Darley, les abordant d’un point de vue différent tout en ajoutant de nouveaux personnages et incidents qui transforment l’histoire. Par exemple, ce que le lecteur apprend dans l’intensément romantique Justine (1957), dans lequel Darley tente de comprendre sa passion pour le personnage-titre, est à bien des égards contredit dans "Balthazar" (1958), dans lequel un narrateur différent expose des dimensions politiques insoupçonnées à ce que Darley a raconté dans le premier livre; les troisième et quatrième volumes, "Mountolive" (1958) et "Clea" (1960), ne clarifient pas tant les deux premiers. En cours de route, l’histoire et la narration deviennent de plus en plus riches et compliquées, et les motifs, les actions et les destins des nombreux amoureux sont enchevêtrés et décomposés dans un passage du temps finement chorégraphié. La prose ravissante de Durrell et la présence palpable d’Alexandria elle-même donnent au mélange fictif de romance, d’espionnage, d’érotisme et de mélodrame — il y a suffisamment de rebondissements pour alimenter une décennie de feuilletons quotidiens — une intensité organique qui est fascinante et belle. Écrits par Durrell à un rythme effréné, les quatre romans sont mieux lus avec la même énergie fiévreuse...

Né dans l’Inde coloniale en 1912, Lawrence Durrell a établi sa réputation littéraire de citoyen de la Méditerranée. Après avoir fréquenté l’école en Angleterre, Durrell a fui le pays qu’il a surnommé « l’île Pudding » pour l’île grecque de Corfou, avant de s’enfuir à nouveau en Égypte – cette fois-ci après l’invasion nazie. Ses expériences en temps de guerre à Alexandrie ont conduit à un quatuor de romans, à commencer par "Justine", qui sont collectivement considérés comme certains des grands chefs-d’œuvre de la fiction d’après-guerre. La vie péripatetique de Durrell, qui l’a finalement emmené dans le sud de la France, a nourri son travail de la richesse et du drame de ses différentes maisons d’adoption. Homme de talent protéiforme, Durrell est célèbre pour sa fiction et sa poésie, ainsi que pour ses traductions, ses essais et sa littérature de voyage. En faisant des recherches sur cette biographie autorisée (Lawrence Durrell: A Biography, 1957), Ian S. MacNiven a voyagé pendant vingt ans de l’Inde à la Californie, interviewant des centaines de personnes et visitant tous les endroits où Durrell a vécu sauf un...

Lawrence Durrell (1919-1990)

L'une des finalités de l'écriture est pour Durrell de "résumer par une sorte de métaphore la cosmologie de l'instant particulier dans lequel nous vivons." Né en 1912 aux Indes coloniales, au pied de l'Himalaya, citoyen anglais d'ascendance irlandaise, élevé à Canterbury, il entreprend en 1935 une correspondance avec Henry Miller après le choc du "Tropique du cancer", se réfugie à Corfou et y écrit son grand livre de la révolte absolue, "Le Carnet noir" (The Black Book, 1938), sous l'influence de Shakespeare et de D. H. Lawrence. De cette Grèce qu'il aime à en mourir, avec "la pauvreté nue qui donne la joie sans l'humiliation", il part pour rejoindre l'Égypte, en pleine Seconde Guerre mondiale, Alexandrie, ce "grand pressoir de l'amour". C'est à partir de là qu'il va privilégier désormais l'espace sur le temps: "tout ce qui sort de moi est un paysage." Dès lors, employé par le Foreign Office et le British Council, Durrell, il retrouve la Grèce, à Rhodes, , puis Belgrade, Chypre; et c'est en France, dans le Gard, à Sommières, qu'il achève "Le Quatuor d'Alexandrie" et se consacre entièrement à l'écriture. Les cycles romanesques comportent "The Revolt of Aphrodite" (Tunc, 1968 - Nunquam, 1970) et "The Avignon Quintet" (Monsieur, or The Prince of Darkness , 1974 - Livia, or Buried Alive, 1978 - Constance, or Solitary Practices, 1982 -Sebastian, or Ruling Passions, 1983 - Quinx, or The Ripper's tale, 1985)

"Prospero’s Cell", Lawrence Durrell, 1945

“When you are in love with one of its inhabitants, a city can become a world.” - " A Guide to the Landscape and Manners of the Island of Corfu" - "This book was composed in Alexandria after the fall of Greece and my own escape into Egypt via Crete. A mixture of piety and overwhelming nostalgia motivated me to set down what I knew about the island which had for several years been my home, and which in those dark winters of 1941–2 seemed a place I would never see again in this life. One felt this about the whole of Europe at that time, so overwhelming were the victories of the German armies and so feeble the response of the socialist-torn democracies. And even if we succeeded in beating Hitler after a fifteen-year war … what then? Europe had had it, and with Europe Greece as well. As for this brilliant little speck of an island in the Ionian, what future could one predict for it? It was then the daily target of the Italian air force.

I set about trying to memorize its beauties before they faded from my mind and ceased to spur the poems I was then writing. In Alexandria a hospitable Greek business man made me free of an excellent library of reference books and I used his books, not so much as crutches, but as provocations to memory, correcting myself by this precious information so that the book would not only be a poetic evocation but also a sort of guide to the place...." (Preface).

Dans sa jeunesse, avant de devenir un écrivain et poète célèbre, Lawrence Durrell a passé quatre années transformatrices sur le joyau de l’île de Corfou, fasciné par la beauté naturelle idyllique et l’histoire ancienne tachée de sang sur ses rives rocheuses. Alors que son frère Gerald collectionnait des animaux en tant que naturaliste en herbe – plus tard fictionnalisé dans "My Family and Other Animals" et filmé comme "The Durrells in Corfu " – Lawrence a pêché, bu et s’est lié d’amitié avec les villageois locaux. Durrell n’a jamais oublié les merveilles de Corfou. "Prospero’s Cell" est son évocation magique du paysage flamboyant de la mer Égée, débordant de souvenirs des lieux et des gens qui l’ont changé pour toujours.

Chapter 3, Ionian Profiles - "THE SEA’S CURIOUS workmanship: bottle-green glass sucked smooth and porous by the waves: vitreous shells: wood stripped and cleaned, and bark swollen with salt a bead: sea-charcoal, brittle and sticky: fronds of bladderwort with their greasy marine skin and reptilian feel: rocks, gnawed and rubbed: sponges, heavy with tears: amber: bone: the sea.

Our life on this promontory has become like some flawless Euclidean statement. Night and sleep resolve and complete the day with their quod erat demonstrandum; and if, uneasily stirring before dawn, one stands for a moment to watch the morning star, which hangs like a drop of yellow dew in the east, it is not that sleep (which is like death in stories, beautiful) has been disrupted: it is the greater for this noiseless star, for the deep scented treeline and the sea pensively washing and rewashing one dreams. So that, confused, you wonder at the overlapping of the edges of dream and reality, and turn to the breathing person in whose body, as in a sea-shell—echoes the systole and diastole of the waters.

Nights blue and geometric; endearing and seducing moon; the sky’s curvature like an impress of an embrace while she rises—as if in one’s own throat, so pure and glittering. When you have stared at her until she chills you, the human proportions of your world are reasserted suddenly.

Suddenly the man crosses the orchard to the seawall. Helen walks with a lighted candle across the grass to tend the goat. Abstract from the balcony Bach begins to play—absorbed in his science of unknown relations, and only hurting us all because he implies experience he cannot state. And because paint and words are useless to fill the gap you lean forward and blow out the lamp, and sit listening, smelling the dense pure odor of the wick, and watching the silver rings play on the ceiling. And so to bed, two enviable subjects of the Wheel."

Le Quatuor d'Alexandrie, 1957 (The Alexandria Quartet)

JUSTINE • BALTHAZAR • MOUNTOLIVE • CLEA

"Heed me, reader, for the artist is you, all of us - the statue which must disengage itself from the dull block of marble which houses it, and start to live.." ("Ecoute-moi lecteur, car l'artiste c'est toi, c'est nous tous : nous sommes cette statue qui doit se dégager du triste bloc de marbre qui l'enferme et commencer à vivre")...

Lawrence Durrell rencontre sa nouvelle femme, Eve Cohen, à Alexandrie, et toutes deux nourriront le roman par lequel il accédera à la postérité, "Le Quatuor d’Alexandrie", œuvre complexe, qui égare le lecteur dans l'écheveau de ses intrigues. Le texte peut apparaître confus, traversé qu`il est de plusieurs récits, imprégné de plusieurs temps, conçu sur plusieurs modes d`écriture. Sa longueur rend plus difficile encore de ne pas s'égarer dans ce long tissage qui, tour à tour. dévoile et dissimule son fil directeur. Ecrits entre 1957 et 1960, les quatre romans qui constituent ce Quatuor allie donc une histoire d’amour sur fond d'une ville éclatée entre communautés et en équilibre précaire, composée comme une symphonie à quatre mouvements, chaque mouvement correspondant au point de vue d'un personnage différent, tout en contribuant à la compréhension de l'ensemble de l'oeuvre. Dans "Justine" (1957), le narrateur, Darley, tente d'organiser les souvenirs de son aventure amoureuse avec Justine et de son amitié avec son mari Nessim : les deux amants affrontent une angoisse progressive face à la jalousie de Nessim. Le deuxième volume, "Balthazar" (1958), dévoile les corrections apportées par Balthazar au premier récit et semble dégager une dimension politique. Le troisième volume, "Mountolive" (1958) semble vouloir refaire un point sur l'histoire initiale mais en jouant la carte de l'objectivité ou de la réalité officielle. Avec "Clea" (1960), tout est remis en question, Darley retourne à Alexandrie pour une dernière rencontre avec ses personnages, le temps a passé et sa passion pour Justine semble morte. Le lecteur est ainsi dans l'obligation de réorganiser constamment son appréhension du texte, comblant les vides, réajustant les perspectives, tout en plongeant, non sans plaisir, dans des trames et des intrigues qui semblent s'emboiter constamment.

Dès 1953, Lawrence Durrell avait fait part de son projet à Arthur Miller; il lui fallut trois ans pour concevoir "Justine", même s'il en avait déjà le plan en tête. C'est seulement le deuxième des quatre volumes. "Clea", écrit en huit semaines, sera achevé en 1959 ; un an plus tard "Balthazar", terminé en six, et "Mountolive" en douze. La tétralogie constitue une expérience ambitieuse, unique tant dans la forme que dans le fond, du fait des rapports respectifs des quatre volumes à un thème central ou commun. Seule "Justine" utilise le mode narratif classique, les trois autres romans, n`ayant aucune progression chronologique, représentent. selon l'auteur, les "trois dimensions de l'espace ".

Durrell n'échappe guère à une forme de grandiloquence, d`hermétisme qui lui seront plus tard reprochés. ll a malgré tout maintes fois défini sa démarche. « Il nous faut cerner le vieux monde. C'est ce que j'ai voulu faire dans cette série... briser la personnalité et montrer ses diverses facettes. Une personnalité intégrée ça n'existe pas... Mes personnages ne sont pas réels... ils sont inventés... des marionnettes que l`on peut faire tourner sous des angles différents sur une toile de fond particulière." Solipsisme, narcissisme guettent cette option antiréaliste dans le jeu de miroirs qui multiplie la vision, l'intériorise mais la coupe aussi du monde extérieur. Ce parti pris préside à la composition de l'œuvre-kaléidoscope; il sous-tend le thème de l'inter-subjectivité, de l'interconnection, de la relativité tandis que l'artiste Darley, symboliquement isolé dans son île au moment où il écrit les trois romans, apporte un point de vue supplémentaire.

L'intrigue du Quatuor d'Alexandrie rassemble des thèmes épars dans les écrits précédents pour créer une représentation d'unité dans la désintégration. Chacun des volumes forme un tout qui devient fragment dès lors qu'il est juxtaposé à un autre fragment. Ainsi s'impose la coexistence de vérités différentes, voire contradictoires. Il n`y a là rien de bien nouveau par rapport au "Carnet noir", sinon qu'au lieu de théoriser sa vision Durrell la concrétise....

"Justine" (The Alexandria Quartet,1), Lawrence Durrell (1957)

Le temps est la veille de la Seconde Guerre mondiale. L’endroit est Alexandrie, une ville égyptienne qui abritait autrefois la plus grande bibliothèque du monde et dont les habitants sont dédiés à la connaissance. Mais pour les personnages obsédés de ce roman envoûtant, leurs poursuites ne mènent qu’à des chambres où chacun cherche à connaître et à posséder l’autre. Depuis sa publication en 1957, Justine a inspiré une dévotion presque religieuse parmi les lecteurs et les critiques.

PART I - "The sea is high again today, with a thrilling flush of wind. In the midst of winter you can feel the inventions of spring. A sky of hot nude pearl until midday, crickets in sheltered places, and now the wind unpacking the great planes, ransacking the great planes….

I have escaped to this island with a few books and the child — Melissa’s child. I do not know why I use the word ‘escape’. The villagers say jokingly that only a sick man would choose such a remote place to rebuild. Well, then, I have come here to heal myself, if you like to put it that way….

At night when the wind roars and the child sleeps quietly in its wooden cot by the echoing chimney-piece I light a lamp and walk about, thinking of my friends — of Justine and Nessim, of Melissa and Balthazar. I return link by link along the iron chains of memory to the city which we inhabited so briefly together: the city which used us as its flora — precipitated in us conflicts which were hers and which we mistook for our own: beloved Alexandria!

I have had to come so far away from it in order to understand it all! Living on this bare promontory, snatched every night from darkness by Arcturus, far from the lime-laden dust of those summer afternoons, I see at last that none of us is properly to be judged for what happened in the past. It is the city which should be judged though we, its children, must pay the price..."

"Justine" commence doucement. Un narrateur anonyme vivant dans une île des Cyclades classe des papiers qui évoquent des souvenirs vivaces. Le passé s'actualise, certains faits émergent. Le narrateur (on apprendra plus tard qu'il se nomme Darley), maître d'école anglo-irlandais entre deux âges, est à la fois personnage et procédé littéraire (Durrell l'utilise pour conter l'histoire). Limité dans ses facultés d'observation et d'analyse, il est prêt à modifier ses impressions avec le temps qui passe et les faits qui se succèdent. Il évoque l'Alexandrie d'avant-guerre et son amour naissant pour Justine alors qu'il vivait une liaison sans histoire avec Mélissa, sa maîtresse-prostituée. Mélissa, aujourd'hui disparue, est (au moment où elle renaît dans le souvenir de Darley) danseuse de night-club. Douce, loyale, elle a l'amitié des personnages majeurs du roman.

Alors qu’il vit avec Melissa, Darley rencontre son deuxième grand amour, Justine, qui assiste à l’une de ses conférences sur le célèbre poète d’Alexandrie, Constantine Cavafy. Justine, « élève solitaire des passions et des arts », est une incarnation moderne de Cléopâtre. Elle captive les hommes avec ses recherches ésotériques sur la nature de la connaissance et avec son corps magnifique. Après la conférence, Justine invite Darley chez elle, afin qu’il puisse rencontrer son mari, Nessim, un banquier copte fabuleusement riche, qui partage également ses spéculations métaphysiques...

"Of Justine who can pretend that she did not have her stupid side? The cult of pleasure, small vanities, concern for the good opinion ofher inferiors, arrogance. She could be tiresomely exigent when she chose. Yes. Yes. But all these weeds are watered by money. I will say only that in many things she thought as a man, while in her actions she enjoyed some of the free vertical independence of the masculine outlook. Our intimacy was of a strange mental order. Quite early on I discovered that she could mind-read in an unerring fashion. Ideas came to us simultaneously.

I remember once being made aware that she was sharing in her mind a thought which had just presented itself to mine, namely: ‘This intimacy should go no further for we have already exhausted all its possibilities in our respective imaginations: and what we shall end by discovering, behind the darkly woven colours of sensuality, will be a friendship so profound that we shall become bondsmen forever.’ It was, if you like, the flirtation of minds prematurely exhausted by experience which seemed so much more dangerous than a love founded in sexual attraction.

Knowing how much she loved Nessim and loving him so much myself, I could not contemplate this thought without terror. She lay beside me, breathing lightly, and staring at the cherub-haunted ceiling with her great eyes. I said: ‘It can come to nothing, this love-affair between a poor schoolteacher and an Alexandrian society woman.

How bitter it would be to have it all end in a conventional scandal which would leave us alone together and give you the task of deciding how to dispose of me.’ Justine hated to hear the truth spoken. She turned upon one elbow and lowering those agnificent troubled eyes to mine she stared at me for a long moment.

‘There is no choice in this matter’ she said in that hoarse voice I had come to love so much. ‘You talk as if there was a choice. We are not strong or evil enough to exercise choice. All this is part of an experiment arranged by something else, the city perhaps, or another part of ourselves. How do I know?

I remember her sitting before the multiple mirrors at the dressmaker’s, beingfitted for a shark-skin costume, and saying: ‘Look! five different pictures of the same subject. Now if I wrote I would try for a multi-dimensional effect in character, a sort of prism sightedness. Why should not people show more than one profile at a time?’

Now she yawned and lit a cigarette; and sitting up in bed clasped her slim ankles with her hands; reciting slowly, wryly, those marvellous lines of the old Greek poet about a love-affair long since past — they are lost in English. And hearing her speak his lines, touching every syllable of the thoughtful ironic Greek with tenderness, I felt once more the strange equivocal power of the city — its flat alluvial landscape and exhausted airs — and knew her for a true child of Alexandria; which is neither Greek, Syrian nor Egyptian, but a hybrid: a joint.

And with what feeling she reached the passage where the old man throws aside the ancient love-letter which had so moved him and exclaims: ‘I go sadly out on to the balcony; anything to change this train of thought, even if only to see some little movement in the city I love, in its streets and shops!’ Herself pushing open the shutters to stand on the dark balcony above a city of coloured lights: feeling the evening wind stir from the confines of Asia: her body for an instant forgotten..."

Comme Mélissa, Justine est omniprésente dans le Quatuor. Alexandrine authentique, belle. complexe, pianiste de talent, elle possède, elle aussi, plusieurs visages qui ne coïncident jamais : lesbienne, nymphomane, somnambule, etc. Les détails de sa vie sont enfermés dans les arabesques de la technique romanesque, enfouis dans l'épaisse obscurité de la ville. Son premier mari, Arnauti, est l`auteur d'un roman, "Mœurs", utilisé par Darley pour compléter le portrait de Justine et la peinture d'Alexandrie qui, peu à peu, s'affirme comme véritable "dramatis persona". Darley étudie la ville dans tous ses détails avec ses habitants, Pombal le Français, Capodistria le cabaliste, Scobie le politicien homosexuel, et surtout Balthazar, heros éponyme du second volume, "l'une des clés de la cité", à en croire Darley. Celui-ci aime Justine d'une passion "romantique" qui la mythifie. Ainsi supprime-t-il la Justine-femme-de-Nessim, incompatible avec son sens de la possession dans une relation fondée sur la personnalité et non sur la sexualité. Ici les relations humaines remplacent "l'amour", l'esprit prédomine et interdit l'anarchie des sens.

En fait l'importance des conversations de Darley avec Justine, cœur de leur liaison, tient moins à leur contenu qu'à leur forme. Alexandrie s`exprime dans les relations de ses habitants (quatre personnages - Darley, Justine, Nessim, Mélissa - liés par l'amour) et simultanément l'esprit d'Alexandrie, de cet espace qui affecte et informe les personnages. Ainsi s'ébauche l`idée du "lt" (Cela), celui d'Alexandrie, celui de la personne qui s`y identifie (Nessim) ou qui crée la vérité (Cléa), celui de la Nature aussi. Reste que toute tentative pour résumer Justine est une gageure.

Justine n'est que l'ouverture du roman où sont esquisses les réseaux qui lient personnages et cité dans l'univers multidimensionnel créé par Durrell. À la fin de ce premier volume subsistent nombre d`énigmes. Darley connaît à peine Alexandrie qui lui sera dévoilée par Balthazar dont les révélations conféreront à l'œuvre son épaisseur mystérieuse. La première mouture de ce conte trois fois raconté se termine paisiblement, toute passion éteinte pour le moment.

À la fin du roman, Darley se rapproche de Clea, une belle artiste qui se remet d’une liaison lesbienne avec Justine. Ensemble, Clea et Darley analysent les événements qui se sont déroulés, rappelant la sagesse de leur ami littéraire énigmatique, Percy Pursewarden, qui s’est récemment suicidé....

"Balthazar" (The Alexandria Quartet,2), Lawrence Durrell (1958)

Balthazar, est le deuxième volume du Quatuor d’Alexandrie de Durrell, situé à Alexandrie, en Égypte, dans les années 1940. Les événements de chaque roman luxuriant et sensuel sont vus à travers les yeux du personnage central L.G. Darley, qui observe les interactions de ses amants, amis et connaissances. Balthazar, du nom de l’ami de Darley, médecin et mystique, interprète les vues de Darley d’un point de vue philosophique et intellectuel...

(Part I) - " The city, half-imagined (yet wholly real), begins and ends in us,roots lodged in our memory. Why must I return to it night after night, writing here by the fire of carob-wood while the Aegean wind clutches at this island house, clutching and releasing it,bending back the cypresses like bows? Have I not said enough about Alexandria?

Am I to be reinfected once more by the dream of it and the memory of its inhabitants? Dreams I had thought safely locked up on paper, confided to the strong-rooms of memory!You will think I am indulging myself. It is not so. A single chance factor has altered everything, has turned me back upon my tracks. A memory which catches sight of itself in a mirror.

La ville, à demi rêvée (combien réelle cependant), commence et s'achève en nous, prend racine dans les recoins de notre mémoire. Pourquoi faut-il que j'y retourne nuit après nuit, écrivant près du feu de caroubier, tandis que le vent égéen s'agriffe à cette maison, s'acharne sur elle un instant, puis relâche son étreinte et s'en va ployer en arc l'échine des cyprès de l'île? N'en ai-je pas assez dit sur Alexandrie? Vais-je me laisser à nouveau contaminer par le rêve de cette ville et par le souvenir de ses habitants ? Des rêves que je croyais avoir mis en lieu sûr sur le papier, confiés au secret des chambres fortes de la mémoire! Vous allez penser que je me complais à ces évocations. Il n'en est rien. Une seule intervention du hasard a tout remis en question et m'oblige à revenir sur mes pas. Un souvenir qui s'aperçoit dans un miroir.

Justine, Melissa, Clea…. There were so few of us really — you would have thought them easily disposed of in a single book, would you not? So would I, so did I. Dispersed now by time and circumstance, the circuit broken forever….

I had set myself the task of trying to recover them in words,reinstate them in memory, allot to each his and her position in my time. Selfishly. And with that writing complete, I felt that I had turned a key upon the doll’s house of our actions. Indeed, I saw my lovers and friends no longer as living people but as coloured transfers of the mind; inhabiting my papers now, no longer the city, like tapestry figures. It was difficult to concede to them any more common reality than to the words I had used about them.What has recalled me to myself?

But in order to go on, it is necessary to go back: not that any-thing I wrote about them is untrue, far from it. Yet when I wrote,the full facts were not at my disposal. The picture I drew was a provisional one — like the picture of a lost civilization deduced from a few fragmented vases, an inscribed tablet, an amulet, some human bones, a gold smiling death-mask.

Justine, Melissa, Clea... Nous étions quelques-uns, si peu en vérité - vous auriez pu croire qu'on pouvait aisément disposer de nous en un seul livre, n'est-ce pas `? C'est aussi ce que j'aurais pu croire, ce que je croyais. Dispersés maintenant par le temps et les événements, le contact coupé ià tout jamais...

Je m'étais donné pour tâche de tenter de les faire revivre par les mots, de les réintégrer dans le souvenir, d'assigner à chacun et à chacune sa position dans mon propre temps. Egoïstement. Et lorsque cet édifice de phrases fut achevé, j'ai senti que j'avais donné un tour de clé sur la maison de poupée de nos actes. En effet, je ne voyais plus mes maîtresses et mes amis comme des êtres vivants mais comme des images colorées, issues de mon esprit; qui n'étaient plus maintenant des habitants de la ville et n'avaient d'autre demeure que cet

amas de mes papiers qu'ils hantaienl, comme les figures d'une tapisserie. Il était difficile de leur accorder plus de réalité qu'aux mots dont je m'étais servi à leur propos. Qu'est-ce donc qui m'a rappelé à moi-même ?

Mais pour aller plus loin, il me faut revenir en arrière; non que tout ce que j'ai écrit sur eux soit mensonger, loin de là. Cependant, lorsque j'écrivais, je ne disposais pas de la totalité des faits. Le tableau que je brossais n'était que provisoire - comme on reconstitue le tableau d'une civilisation perdue à partir de fragments de poteries, une inscription sur une tablette, une amulette, quelques ossements humains, un masque mortuaire en or, au sourire figé.

‘We live’ writes Pursewarden somewhere ‘lives based upon selected fictions. Our view of reality is conditioned by our position in space and time — not by our personalities as we like to think.Thus every interpretation of reality is based upon a unique position.Two paces east

or west and the whole picture is changed.’ Some-thing of this order….

And as for human characters, whether real or invented, there are no such animals. Each psyche is really an ant-hill of opposing predispositions. Personality as something with fixed attributes is an illusion — but a necessary illusion if we are to love! As for the something that remains constant … the shy kiss of Melissa is predictable, for example (amateurish as an early form of printing), or the frowns of Justine, which cast a shadow over those blazing dark eyes — orbits of the Sphinx at noon. ‘In the end’ says Pursewarden ‘everything will be found to be true of everybody. Saint and Villain are co-sharers.’ He is right.

I am making every attempt to be matter-of-fact…."

"Nous vivons", écrit quelque part Pursewarden : "des existences fondées sur une sélection de faits imaginaires. Notre sentiment de la réalité est conditionné par notre position dans l'espace et dans le temps, et non par notre personnalité comme nous nous plaisons à le croire. Chaque interprétation de la réalité est donc basée sur une position unique. Deux pas à gauche ou à droite et le tableau tout entier se trouve modifié." Quelque chose comme cela... Quant aux personnages humains, réels ou inventés; il n'existe rien de tel. Chaque psyché est en réalité une fourmilière de prédispositions contradictoires. La personnalité considérée comme quelque chose possédant des attributs fixes est une illusion - mais une illusion nécessaire si nous voulons aimer ! Quant à ce quelque chose qui demeure constant... le timide baiser de Melissa peut être prédit, par exemple (naïf comme une planche des premiers âges de l'imprimerie), ou les froncements de sourcils de Justine, qui jettent une ombre sur ces ardents yeux noirs - orbites du Sphinx dans le brasier de midi. "A la fin", dit Pursewarden, "tout pourra être vrai de n'importe qui. Saint et Scélérat se partagent le réel."

Il est dans le vrai. ›

C'est pour m'approcher davantage des faits que je m'efforce chaque fois..."

Balthazar va reprendre l`histoire de Justine d'un point de vue différent. Darley conserve sa place de commentateur, sa liaison avec Justine restant centrale, les mêmes personnages satellites s`y retrouvant. Mais si personnages et événements de Justine forment le fondement de Balthazar, ils suscitent de nouvelles interprétations : la mort de Mélissa, la folie de Nessim, la fuite de Justine perdent de leur importance tandis que passent au premier plan l`amitié de Justine et de Cléa, l'enchaînement aboutissant au mariage de Nessim et de Justine, et que sont réaffirmés le rôle d'Alexandrie et l'importance de la création artistique (Cléa, Pursewarden, Darley, Balthazar sont des artistes). Ainsi Balthazar suggère-t-il l'instabilité des faits, la nécessité pour qui souhaite les interpréter de rajuster constamment son propre point de vue. Il suggère aussi que le premier roman nous avait égarés sur des pistes secondaires (Mélissa, naguère pièce essentielle, n`est plus ici qu`un objet pitoyable); Arnauti et Pursewarden voient leurs rôles renversés dans le miroir respectif des deux romans. Balthazar semble opérer un rétablissement salutaire de la vérité; chaque personnage devenant source d'événements qui affectent d'autres personnages. il n`y a plus de personnage secondaire. L'éducation de Darley n”est pas encore terminée, mais il commence à parler le langage nouveau de l'artiste moderne défini par Pursewarden comme "l`être humain totalement vivant". Pas plus que Justíne, Balthazar, qui se termine sur la vision de Darley passif et solitaire. ne permet d`imaginer l'avenir...

Part III - X - "I suppose (writes Balthazar) that if you wished somehow to incorporate all I am telling you into your own Justine manuscript now, you would find yourself with a curious sort of book — the story would be told, so to speak, in layers. Unwittingly I may have

supplied you with a form, something out of the way! Not unlike Pursewarden’s idea of a series of novels with “sliding panels” as he called them. Or else, perhaps, like some medieval palimpsest where different sorts of truth are thrown down one upon the other, the one

obliterating or perhaps supplementing another. Industrious monks scraping away an elegy to make room for a verse of Holy Writ!

‘I don’t suppose such an analogy would be a bad one to apply to the reality of Alexandria, a city at once sacred and profane;between Theocritus, Plotinus, and the Septuagint one moves on intermediate levels which are those of race as much as anything —like saying Copt,

Greek and Jew or Moslem, Turk and Armenian.… Am I wrong? These are the slow accretions of time itself on place. Just as life on the individual face lays down, wash by suc-cessive wash, the wrinkles of experiences in which laughter and tears are utterly indistinguishable.

Wormcasts of experience on the sands of life….’

« Je suppose (écrit Balthazar) que si vous vouliez maintenant incorporer d'une manière ou d`une autre tout ce que je vous apprends là dans votre manuscrit de Justine, vous vous trouveriez en présence d'un livre assez curieux; ce serait une histoire racontée par couches successives en quelque sorte. Sans le vouloir, je vous ai fourni une forme assez peu conventionnelle! Assez proche de l'idée qu'avait Pursewarden d'une suite de romans comportant des "panneaux coulissants" comme il les appelait. Ou, peut-être, comme un

palimpseste médiéval sur lequel des vérités de divers ordres ont été déposées les unes par-dessus les autres, les unes oblitérant ou peut-être complétant les autres. Moines industrieux effaçant une élégie pour faire place à un verset des saintes Ecritures!

"Je crois qu'il ne serait pas si mauvais d'appliquer une telle méthode à la réalité d'Alexandrie, ville sacrée et profane tout à la fois; entre Théocrite, Plotin, et les Septante on se meut sur des plans intermédiaires qui sont aussi bien ceux de la race que de toute autre chose - quand nous disons : les Coptes, les Grecs et les Juifs ou les musulmans, les Turcs et les Arméniens... Ai-je tort? C'est là le lent accroissement alluvionnaire sur place du temps lui-même. De même la vie dépose sur le visage des individus couche après couche, les rides successives de l'expérience où il est absolument impossible de discriminer la part du rire et celle des larmes. Déjections de l'expérience sur les sables de la vie... "

"So writes my friend, and he is right; for the Interlinear now raises for me much more than the problem of objective ‘truth to life’, or if you like ‘to fiction’. It raises, as life itself does — whether one makes or takes it — the harder-grained question of form. How then am I to

manipulate this mass of crystallized data in order to work out the meaning of it and so give a coherent picture of this impossible city of love and obscenity? I wish I knew. I wish I knew. So much has been revealed to me by all this that I feel myself to be, as it were, standing

upon the threshold of a new book a new Alexandria. The old evocative outlines which I drew, intertwining them with the names of the citys exemplars - Cavafy, Alexander, Cleopatra and the rest - were subjective ones. I had made the image my own jealous personal property, and it was true yet only within the limitations of a truth only partially perceived. Now, in the light of all these new treasures — for truth, though merciless as love, must always be a treasure — what should I do? Extend the frontiers of original truth, filling in with the rubble of this new knowledge the foundations upon which to build a new Alexandria? Or should the dispositions remain the same, the characters remain the same — and is it only truth itself which has changed in contradiction?

Voilà ce que m'écrit mon ami, et il a raison; le Commentaire me pose maintenant bien plus que le problème de "la vérité objective en face de la vie", ou si vous préférez, "en face de la fiction". Il me pose - comme le fait la vie - le problème au grain beaucoup plus dur de la forme. Comment manipuler cette masse d'éléments cristallisés pour en dégager la signification et donner un tableau cohérent de cette impossible cité d`amour et d'obscénité?

J'aimerais le savoir. J'aimerais le savoir. Tant de choses m'ont été révélées par tout cela, que j'ai en quelque sorte l'impression d'être au seuil d'un nouveau livre - une nouvelle Alexandrie. Les antiques contours évocateurs que j'ai tracés, en y imbriquant les noms des modèles de la ville - Cavafy, Alexandre, Cléopâtre et les autres - n'étaient que des traits subjectifs. C'est mon petit univers jaloux que j'ai représenté, et c'était une image véridique, mais seulement dans les limites d'une vérité qui n`était perçue que partiellement. Maintenant, à la lumière de tous ces nouveaux trésors - car la vérité, encore qu'impitoyable comme l'amour, doit toujours être un trésor - que dois-je faire ? Elargir les frontières de la vérité originelle, ajouter les moellons de cette nouvelle connaissance et rebâtir sur elles une nouvelle Alexandrie ? Ou bien l'agencement doit-il rester le même, ainsi que les personnages - seule la vérité elle-même s'étant changée en contradiction ?

All this spring on my lonely island I have been weighed down by this grotesque information, which has so altered my feelings about things — oddly enough even about things past. Can emotions be retrospective, retroactive?

So much I wrote was based upon Justine’s fears of Nessim — genuine fears, genuinely expressed. I have seen with my own eyes that cold speechless jealousy upon his face — and seen the fear written on hers. Yet now Balthazar says that Nessim would never have done her harm. What am I to believe?

We dined so often together, the four of us; and there I sat speechless and drunk upon the memory of her actual kisses, be-lieving (only because she told me so) that the presence of the fourth — Pursewarden — would lull Nessim’s jealous brain and offer us the safety of

chaperonage! Yet if now I am to believe Balthazar, it was I who was the decoy. (Do I remember, or only imagine, a special small smile which from time to time would appear at the corner of Pursewarden’s lips, perhaps cynical or per-haps comminatory?) I thought then that I was sheltering behind the presence of the writer while he was in fact sheltering behind mine! I am prevented from fully believing this by … what? The quality of a kiss from the lips of one who could murmur, like a being submitting its body to the rack, the words ‘I love you.’ Of course, of course. I am an expert in love — every man believes himself to be one: but particularly the Englishman. So I am to believe in the kiss rather than in the statements of my friend? Im-possible, for Balthazar does not lie….

Durant tout ce printemps sur mon île solitaire j'ai été accablé par la révélation de ces grotesques éléments, qui ont tant altéré mon sentiment des choses - même des choses passées, ce qui est étrange. Les émotions seraient-elles aussi rétrospectives, rétroactives ?

Presque tout ce que j'ai dit était fondé sur les craintes que Justine éprouvait å l'égard de Nessim - craintes sincères; sincèrement exprimées. J'ai vu de mes propres yeux cette froide et muette jalousie sur le visage du mari, j'ai vu la peur écrite sur celui de l'épouse. Mais voilà que Balthazar dit que Nessim ne lui aurait jamais fait le moindre mal. Que dois-je croire ?

Nous dînions si souvent ensemble, tous les quatre; je me revois, assis en silence, buvant le souvenir de ses baisers réels, croyant (uniquement parce qu'elle me l'avait dit) que la présence du quatrième - Pursewarden - endormait la cervelle jalouse de Nessim et nous offrait la sécurité d'un chaperon! S'il me faut en croire aujourd'hui Balthazar, c`était moi qui jouait le rôle d'appât. (Est-ce que je me rappelle, ou ne fais-je que l'imaginer, ce petit sourire très spécial qui apparaissait de temps en temps au coin des lèvres de Pursewarden, peut-être cynique, peut-être comminatoire?) Je croyais m'abriter derrière la présence de l'écrivain alors qu'il s'abritait en réalité derrière la mienne! Quelque chose m'empêche de croire tout à fait cela... Quoi `? La réalité d'un baiser des lèvres de celle qui pouvait murmurer, comme un être soumettant son corps à la torture, les mots "je t'aime". Certes. Certes. Je suis expert en matière d'amour - tout homme croit l'être, mais surtout les Anglais. Je croirai donc au baiser plutôt qu'aux affirmations de mon ami ? Impossible, car Balthazar ne ment pas... .

Is love by its very nature a blindness? Of course, I know I averted my face from the thought that Justine might be unfaithful to me while I possessed herwho does not? It would have been too painful a truth to accept, although in my heart of hearts I knew full well, that she could never be faithful to me for ever. If I ever dared to whisper the thought to myself I hastily added, like every husband, every lover, But of course, whatever she does, I am the one she truly loves!’ The sophistries which console — the lies which keep love going!

Not that she herself ever gave me direct reason to doubt. I do however remember an occasion on which the faintest breath of suspicion roused itself against Pursewarden, only to be immediately stilled. He walked out of the studio one day towards us with some

lipstick on his mouth. But almost immediately I caught sight of the cigarette in his hand — he had obviously picked up a cigarette which Justine had left burning in an ashtray (a common habit with her) for the end of it was red. In matters of love everything is easy to explain.

L'amour est-il aveugle par nature? Certes, je fermais les yeux à cette idée que Justine aurait pu m'être infidèle quand je la possédais - qui n'en fait pas autant ? Cette vérité aurait été trop douloureuse à accepter, bien qu'au tréfonds de mon coeur j'eusse su parfaitement qu'elle ne pourrait jamais m'être fidèle. S'il m'arrivait d`oser me murmurer cette idée, j'ajoutais précipitamment, comme n'importe quel mari, n'importe quel amant, "Mais naturellement, quoi qu'elle fasse, c'est moi qu'elle aime vraiment!" Voilà les sophismes qui consolent, les mensonges qui gardent l'amour en vie!

Non qu'elle m'ait jamais donné des raisons précises de douter. Je me rappelle toutefois une occasion où l'ombre `d'un doute se leva en moi à l'égard de Pursewarden, pour être aussitôt étouffé. Un Jour, comme il sortait de l'atelier et se dirigeait vers nous, je vis une trace de rouge à lèvres sur sa bouche. Mais aussitôt j'aperçus la cigarette qu'il tenait à la main - il venait manifestement de prendre une cigarette toute allumée que Justine avait laissé brûler dans le cendrier (une habitude courante chez elle) car le bout était maculé de rouge. En matière d'amour tout s'explique facilement.

The wicked Interlinear, freighted with these doubts, presses like a blunt thumb, here and here, always in bruised places. I have begun to copy it whole — the whole of it — slowly and painfully;not only to understand more clearly wherein it differs from my own version of

reality, but also to catch a glimpse of it as a separate entity — as a manuscript existing in its own right, as the deter-mined view of another eye upon events which I interpreted in my own way, because that was the way in which I lived them — or they lived me. Did I really miss so much that was going on around me — the connotation of smiles, of chance words and gestures,messages scribbled with a finger in wine spilt upon a table-top,addresses written in the corner of newspapers and folded over? Must I now rework my own experiences in order to come to the heart of the truth? ‘Truth has no heart’ writes Pursewarden. ‘Truth is a woman. That is why it is enigmatic. Of women, the most we can say, not being Frenchmen, is that they are burrowing animals.’

According to Balthazar, I have misread the order of Justine’s fears in so far as they concerned Nessim. The incident of the car I have recorded elsewhere; how she was racing towards Cairo one night to meet Pursewarden when the lights of the great moth-coloured Rolls

went out. Blinded by darkness she lost control of it and it swarmed off the road, bouncing from dune to dune and throwing up spouts of sand like the spray thrown up by the death-agonies of a whale. Then ‘whistling like an arrow’ it buried itself to the windscreens in a dune and lay trembling and murmuring. For-tunately, she was not hurt and had the presence of mind to switch off the engine. But how had the accident come about? In telling me of it she said that when the car was examined the wiring was found to have been filed down — by whom?

Le diabolique Commentaire, tout empoisonné de ces doutes, appuie comme un gros pouce carré, ici et là, toujours aux endroits douloureux. J'ai commencé à copier le tout -- le tout - lentement, avec amertume; non seulement pour mieux comprendre les points où il diffère de ma propre version de la réalité, mais également pour le plaisir en tant qu'entité distincte - comme un manuscrit ayant une existence propre, comme la vision particulière qu'un autre œil a eue de certains événements que j'ai interprétés à ma façon, parce que c'est ainsi que je les ai vécus - ou qu'ils m'ont vécu. Comment tant de choses autour de moi ont-elles pu m'échapper - sourires pleins de sous-entendus, mots et gestes fortuits, messages griffonnés dans une tache de vin sur la table, adresses écrites dans un coin de journal qu'une main chiffonne ensuite ? Dois-je réviser toutes mes expériences pour atteindre au cœur de la vérité ? `"La vérité n'a pas de cœur, écrit Pursewarden. La vérité est femme. C'est pour cela qu'elle est énigmatique. Des femmes, le plus que l'on puisse dire, à moins d'être français, c'est que ce sont des animaux fouisseurs."

Selon Balthazar, j'ai mal interprété l'enchaînement des craintes de Justine concernant Nessim. L'incident de la voiture que j'ai relaté ailleurs par exemple : comment elle filait à grande allure vers Le Caire pour aller rejoindre Pursewarden quand tout à coup les phares cle la grande Rolls couleur de papillon de nuit s'éteignirent. Aveuglée par l'obscurité, elle perdit le contrôle de sa direction et la voiture quitta la route, bondit de dune en dune en soulevant une tempête de sable comme les gerbes d'eau soulevées par les spasmes d'une baleine à l'agonie, puis, "en sifflant comme une flèche", alla s'enterrer jusqu'au pare-brise dans une dune et s'immobilisa en tremblant et toussotant. Heureusement elle ne fut pas blessée et elle eut la présence d'esprit de couper le contact. Mais comment l'accident s'était-il produit ? Quand elle me le raconta elle me dit que lorsqu'on examina la voiture on s'aperçut que les fils avaient été limés... par qui ?"

(...)

"Mountolive" (The Alexandria Quartet,3), Lawrence Durrell (1958)

Mountolive est un roman de révélations vertigineuses, dans lequel le traître et le trahi partagent des alliances secrètes et un mariage adultère s’avère être un véhicule pour les passions explosives du Moyen-Orient moderne....

Ici, Darley s'efface en tant que narrateur au profit du romancier omniscient dans ce qui est, selon Durrell, un "roman objectif, naturaliste où le narrateur de Justine et Balthazar devient objet, c'est-à-dire personnage ". Mountolive néanmoins ne fournit pas la clé de l'ensemble mais une troisième perspective sur les événements précédemment rapportés. Le roman va s'ouvrir sur l`arrivée du jeune Mountolive en Egypte... dans un passé plus reculé que celui de ses deux prédécesseurs. ll devient l'ami des Hosnani, l'amant de leur mère, Leila. qui lui apprend ce que l'éducation britannique néglige et fait de lui un homme.

Sa carrière diplomatique l`entraîne loin d'Alexandrie avant de l`y ramener comme ambassadeur. Personnage œdipien, Mountolive incarne la "Mort anglaise" du "Carnet noir". Il perd peu à peu ses illusions en découvrant la véritable personnalité de ses amis. Justine l'espionne, une conspiration se trame, Pursewarden, son adjoint, se suicide. Mountolive dénonce Nessim dont le frère Narouz, victime des intrigues alexandrines, meurt assassiné.

À travers les rebondissements induits par les versions nouvelles de faits anciens, le lecteur appréhende désormais les intentions de Durrell. Même s'il a fallu des centaines de pages pour prendre conscience de la futilité des témoignages, le lecteur a participé à la création du roman. Si les trois premiers volets du Quatuor sont "frères de sang" et non point "suite", il brûle de lire le dernier volume qui "représentera le Temps et sera une “suite” authentique" ...

"Cléa" (The Alexandria Quartet,4), Lawrence Durrell (2012)

Un roman à couper le souffle de passion et de politique, situé dans le foyer de la Palestine dans les années 1940, par un maître de la fiction du vingtième siècle. On est à la veille du retrait de la Grande-Bretagne de la Palestine en 1948, un moment qui marquera le début d’un nouvel Israël. Mais le cours de l’histoire est incertain, et les ennemis territoriaux d’Israël prévoient d’étouffer le nouveau pays à sa naissance. Judith Roth a échappé aux camps de concentration en Allemagne pour être plongée dans le nouveau conflit, avec des enjeux tout aussi élevés pour elle que pour son peuple. Initialement conçu comme un scénario pour le film de 1966 avec Sophia Loren, Le roman inédit de Lawrence Durrell offre une représentation passionnante d’un lieu et d’une époque où l’histoire antique s’est écrasée contre les remparts fragiles du monde moderne.

Cléa constitue la "suite" annoncée et la conclusion de l'œuvre. L'histoire est cette fois projetée dans le temps, l'action se situant "après" les événements rapportés dans les autres volumes. Darley, qui reprend son rôle de narrateur, se prépare à quitter son île pour revenir à Alexandrie. La guerre touche à sa fin, la ville, qui n'a jamais été aussi belle, en a été marquée. Dans sa recherche du temps perdu, Darley revoit une Justine vieillie, un Balthazar malade et solitaire, une Cléa plus attirante que jamais. Alexandrie n'est plus la ville du carnaval ni de la guerre, voilà une nouvelle révélation. Une année passe. le roman se termine sur un échange de lettres entre Cléa et Darley. Apaisé, ce dernier entreprend d`écrire un livre dont la première phrase "Il était une fois...", corroborée par l`appendice au roman, "Directions de travail", suggère les ramifications possibles d`une histoire qui peut se développer à l'infini.

Iris Murdoch était une érudite Oxbridge des classiques, de l’histoire ancienne et de la philosophie, elle a eu une carrière extraordinairement riche mais inégale en tant que romancière. Elle a publié plus de vingt-cinq romans, qui sont l’héritage d’un penseur - crépitant d’idées, rempli d’allusions, mélangeant habilement perspicacité et divertissement. C'est avec "The Bell", en 1958, qu'elle devient une figure majeure de la littérature britannique : elle explore ici de façon poignante les interactions tragiques d'un groupe de personnes qui éprouvent le besoin de juger leurs besoins et désirs par rapport à ceux des autres, mais aussi de comprendre à quel point on peut vivre en fonction d'idéaux spirituels. Et s'il est un don qui peut être reconnu à Iris Murdoch, c'est bien celui de soulever des questions d'ordre éthique et philosophique à partir du plus banal des évènements....

Dans "The Women Are Up to Something: How Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Mary Midgley, and Iris Murdoch Revolutionized Ethics" (2021), Benjamin J.B. Lipscomb raconte l’histoire de quatre femmes qui ont participé à l'émergence de l’histoire intellectuelle du XXe siècle, Elizabeth Anscombe (1919-2001), Philippa Foot (1920-2010), Mary Midgley (1919-2018) et Iris Murdoch. À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, ces quatre femmes se rendent à Oxford pour commencer leurs études, à une époque où seule une poignée de femmes avaient vécu de la philosophie ...

Iris Murdoch (1919-1999)

Née à Dublin dans une famille anglo-irlandaise, Iris Murdoch a vécu en Angleterre, à Oxford, où elle enseigne la philosophie dès 1948 et publie en 1953 un

ouvrage sur Sartre ("Sartre : Romantic Rationalist"). Elle aborde ensuite le roman : c'est en 1954 qu'elle publie son premier roman, "Under the net", puis s'enchaînent "The Bell" (1958), "A

Severed Head" (1961)," The Red and the Green" (1965), "The Nice and the Good" (1968), "The Black Prince" (1973), "Henry and Cato" (1976), "The Sea, the Sea" (1978, Booker Prize), "The

Philosopher’s Pupil"v(1983), "The Good Apprentice" (1985), "The Book and the Brotherhood" (1987), "The Message to the Planet" (1989), "The Green Knight" (1993). Le grand amour de sa vie, Franz

Steiner, mourut dans ses bras en 1952, et épousa John Bayley, plus jeune qu'elle et professeur à Oxford.

Ses romans ont tous une dimension philosophique, analysant comment les tendances profondes des individualités se dévoilent dans les contradictions des jeux de rencontres, comment les relations qui s'établissent portent en elles le rapport dangereux, à la fois désirable et incertain, de toute-puissance et d'abandon : il faut, semble-t-il, le plus souvent échapper aux sentiments de fascination et d'illusion que portent en eux ces personnages auxquels on s'attache, pour devenir enfin soi-même. Fascination amoureuse, mais aussi intellectuelle ou affective : "L'art est une tentative pour atteindre la toute-puissance par le moyen de la fantaisie personnelle", écrira-t-elle. Cette grande dame de la littérature britannique qui fascinera bien des lecteurs succombera avec douleur à la maladie d'Alzheimer.

"Under the Net" (Sous le filet, 1954)

Son premier roman, son premier succès. Irish Murdock, au lendemain de la Seconde mondiale et dans ce sentiment de liberté qui semble s'emparer de tous les esprits, s'interroge sur un grand nombre de questions existentielles, notamment Murdoch conteste les conceptions existentialistes de la liberté, elle examine l'état amoureux et s'interroge sur ce qui fait un bon écrivain et ce qui constitue l'art avec un grand A, se demande avec quelle précision peut-on traduire les pensées en langage (le langage est le «filet» du titre)? L'art nous éloigne-t-il de la réalité plutôt que de nous en rapprocher ?

C'est dans ce contexte que nous suivons ici les aventures de Jack Donaghue, jeune écrivain déraciné et pauvre, sans domicile ni obligation, qui savoure enfin sa liberté, s'engage dans une relation pour obtenir un toit et un lit. Mais la chance, l'infortune et une série de malentendus, l'obligent à s'apercevoir que les autres possèdent une existence en dehors de sa seule perception, et que le monde abrite des mystères qu'il peut à peine concevoir. Une dépression et une réévaluation candide de sa vie amoureuse s'ensuivent. Jake devient alors un romancier déterminé à produire une oeuvre qui traite du monde dont il a enfin découvert l'existence...

One - "WHEN I saw Finn waiting for me at the comer of the street I knew at once that something had gone wrong. Finn usually waits for me in bed, or leaning up against the side of the door with his eyes closed. Moreover, I had been delayed by the strike. I hate the journey back to England anyway; and until I have been able to bury my head so deep in dear London that I can forget that I have ever been away I am inconsolable. So you may imagine how unhappy it makes me to have to cool my heels at Newhaven, waiting for the trains to run again, and with the smell of France still fresh in my nostrils. On this occasion too the bottles of cognac which I always smuggle had been taken from me by the Customs, so that when closing time came I was utterly abandoned to the torments of a morbid self-scrutiny. The invigorating objectivity of true contemplation is something which a man of my temperament cannot achieve in unfamiliar towns in England, even when he has not also to be worrying about trains. Trains are bad for the nerves at the best of times. What did people have nightmares about before there were trains? So all this being considered, it was an odd thing that Finn should be waiting for me in the road.

As soon as I saw Finn I stopped and put the cases down. They were full of French books and very heavy. I shouted ‘Hey!’ and Finn came slowly on. He never makes haste. I find it hard to explain to people about Finn. He isn’t exactly my servant. He seems often more like my manager. Sometimes I support him, and sometimes he supports me; it depends. It’s somehow clear that we aren’t equals. His name is Peter O‘Finney, but you needn’t mind about that, as he is always called Finn, and he is a sort of remote cousin of mine, or so he used to claim, and I never troubled to verify this.

But people do get the impression that he is my servant, and I often have this impression too, though it would be hard to say exactly what features of the situation suggest it. Sometimes I think it is just that Finn is a humble and self-effacing person and so automatically takes second place. When we are short of beds it is always Finn who sleeps on the floor, and this seems thoroughly natural. It is true that I am always giving Finn orders, but this is because Finn seems not to have many ideas of his own about how to employ his time. Some of my friends think that Finn is cracked, but this is not so; he knows very well indeed what he is about.

When Finn came up to me at last I indicated one of the cases for him to carry, but he did not pick it up. Instead he sat down on it and looked at me in a melancholy way. I sat down on the other case, and for a little while we were silent. I was tired, and reluctant to ask Finn any questions; he would tell all soon enough. He loves trouble, his own or other people’s without discrimination, and what he particularly likes is to break bad news. Finn is rather handsome in a sad lanky fashion, with straight drooping brownish hair and a bony Irish face. He is a head taller than me (I am a short man), but he stoops a little. As he looked at me so sadly my heart sank.

‘What is it?’ I said at last.

‘She’s thrown us out,’ said Finn.

I could not take this seriously; it was impossible.

‘Come now,’ I said kindly to Finn. ‘What does this really mean?’

‘She’s throwing us out,’ said Finn. ‘Both of us, now, today.’

Finn is a carrion crow, but he never tells lies, he never even exaggerates. Yet this was fantastic.

‘But why?’ I asked. ‘What have we done?’

‘It’s not what we’ve done, it’s what she’s after doing,’ said Finn. ‘She’s going to get married to a fellow.’

This was a blow. Yet even as I flinched I told myself, well, why not? I am a tolerant and fair-minded man. And next moment I was wondering, where can we go?

‘But she never told me anything,’ I said.

‘You never asked anything,’ said Finn.

This was true. During the last year I had become uninterested in Magdalen’s private life. If she goes out and gets herself engaged to some other man whom had I to thank but myself?

‘Who is this person?’ I asked.

‘Some bookie fellow,’ said Finn.

‘Is he rich?’

‘Yes, he has a car,’ said Finn. This was Finn’s criterion, and I think at that time it was mine too."

"The Bell" (Les Cloches, 1958)

C'est, au dire de la critique, l'un des meilleurs premiers romans d'Iris Murdoch. Le roman met en scène une communauté laïque, des personnages représentatifs d'une humanité déconcertée, retirée dans une abbaye bénédictine, Imbert Court. Ils n'ont pu s'intégrer à la société compte tenu de leurs attentes spirituelles, mais leur soif de vie ne leur permet pas non plus de s'adonner à une existence purement contemplative coupée du monde. Michael Meade, ancien prêtre et instituteur qui refoule son homosexualité, en est le personnage central, tenaillé par la culpabilité et la frustration. Il est confronté à Nick Fawley, avec qui il a eu des relations homosexuelles désastreuses, tandis que la sage vieille abbesse regarde, prie et exerce une autorité discrète. Une nouvelle cloche, symbole légendaire de la religion et de la magie, est redécouverte et sa restauration, labeur interminable et futile, est au coeur de l'intrigue. Et tout le monde, ou presque, espère être sauvé, peu importe ce que cela signifie…

Le groupe commence à se désagréger avec l'arrivée de deux personnes. Dora Greenfield est l'épouse malheureuse, égarée, de Paul, un professeur qui étudie les documents qu'abrite l'abbaye et qui ne sait s'il doit mettre fin à leur mariage. Toby Gashe, un jeune homme, est attiré par Dora comme par Michael.

CHAPTER 1

DORA GREENFIELD LEFT HER HUSBAND because she was afraid of him. She decided six months later to return to him for the same reason. The absent Paul, haunting her with letters and telephone bells and imagined footsteps on the stairs had begun to be the greater torment. Dora suffered from guilt, and with guilt came fear. She decided at last that the persecution of his presence was to be preferred to the persecution of his absence.

Dora was still very young, though she vaguely thought of herself as past her prime. She came of a lower middle-class London family. Her father had died when she was nine years old, and her mother, with whom she had never got on very well, had married again. When Dora was eighteen she entered the Slade school of art with a scholarship, and had been there two

years when she encountered Paul. The role of an art student suited Dora. It was indeed the only role she had ever been able whole-heartedly to play.

She had been an ugly and wretched schoolgirl. As a student she grew plump and peach-like and had a little pocket money of her own, which she spent on big multi-coloured skirts and jazz records and sandals. At that time, which although it was only three years ago now seemed unimaginably remote, she had been happy. Dora, who had so lately discovered in herself a talent for happiness, was the more dismayed to find that she could be happy neither with her husband nor without him.

Paul Greenfield, who was thirteen years older than his wife, was an art historian connected with the Courtauld Institute. He came of an old family of German bankers and had money of his own. He had been born in England and attended an English public school, and preferred not to remember the distinction of his ancestors. Although his assets were never idle, he did not speak of stocks and shares. He first met Dora when he came to lecture on medieval wood-carving at the Slade.

Dora had accepted his proposal of marriage without hesitation and for a great many reasons. She married him for his good taste and his flat in Knightsbridge. She married him for a certain integrity and nobility of character which she saw in him. She married him because he was so wonderfully more grown-up than her thin neurotic art-student friends. She married him a little for his money. She admired him and was extremely flattered by his attentions. She hoped, by making what her mother (who was bursting with envy) called a ‘good marriage’, to be able to get inside society and learn how to behave; although this was something she did not put clearly to herself at the time. She married, finally, because of the demonic intensity of Paul’s desire for her. He was a passionate and poetic suitor, and

something exotic in him touched Dora’s imagination, starved throughout her meagre education, and unsatisfied still amid the rather childish and provincial gaieties of her student life. Dora, though insufficiently reflective to suffer from strong inferiority feelings, had never valued herself highly. She was amazed that Paul should notice her at all, and she passed quickly from this amazement to the luxurious pleasure of being able so easily to delight this subtle and sophisticated person. She never doubted that she was in love.

Once married and installed in the Knightsbridge flat, in the midst of Paul’s unique collection of medieval ivories, Dora set about the business of being happy, at first with success. But as time went on, she discovered that it was not so easy as she had imagined to grow into being Paul’s wife. She had been beckoned on by a vision of Dora the cultivated woman; but after a year of being Mrs Greenfield she was already finding her ideal too difficult and was even beginning to dislike it. Paul had assumed that she would wish to give up her art studies, and she had given them up with some regret. But since she was lazy, and had in any case shown few signs of talent, she was also relieved. Paul, whose courting had upset the régime of his work, now safely wed resumed his studies with the single-mindedness which Dora so much admired. During long hours when Paul was at the Courtauld or the British Museum Dora found time on her hands. She endeavoured to keep the flat, where she did not dare to disturb any object, meticulously clean.

She made long preparations for dinner parties for Paul’s friends; on such occasions Paul usually did the cooking. She enjoyed these things, but without feeling that they were really what she wanted to do. The elated confidence which Paul’s love had given her at first began to ebb. It seemed to her that Paul was urging her to grow up, and yet had left her no space to grow up into. He wanted to teach her everything himself, but lacked the time and the patience to do so. Though a natural devourer of the women’s magazines and an indefatigable tester of ‘accessories’, she did not even know how to dress herself any more. She abandoned the big skirts and the sandals. But after annoying Paul with a number of mistakes, she purchased one or two safe expensive outfits, which she thought extremely dull, and then stopped buying clothes altogether. Nor was she easily able to spend her money on anything else because of a haunting uncertainty about her taste. She began to suspect that Paul thought her the tiniest bit vulgar..."

(PREFACE, A. S. BYATT, 1999)

To say that The Bell is a novel of ideas is to misdescribe it. One of Murdoch’s abiding preoccupations was with the complicated, not wholly describable “thinginess” of the physical and moral world, which could be represented in art in a more complex way than it could be analysed in discourse. It is better to say that The Bell is a novel about people who have ideas, people who think, people whose thoughts change their lives just as much as their impulses or their feelings do. (This includes Dora, who often does not stop to think until too late.) It is a novel about goodness, the good life, power, cruelty, and religion. It is also funny, sad and moving. Murdoch wrote in her wise book on Sartre1 that he had “an impatience, which is fatal to a novelist proper, with the stuff of human life”. Her own desire to make a world in which consciousnesses were incarnate, embedded in the stuff of things, might seem to derive from George Eliot, who wrote movingly of her wish to make pictures, not diagrams, to “make certain ideas thoroughly incarnate”. Eliot, like Murdoch, was a European intellectual who had also a very immediate sense of human bodies, encounters and absurdities. They shared a preoccupation with the tensions between the formal complexity and design of the work of art and the need to give the characters space, freedom, to be people, not only to represent ideas or classes.

Dire que "The Bell" est un roman d'idées, c'est mal le décrire. L'une des préoccupations constantes de Murdoch était la complexité et l'impossibilité de décrire le monde physique et moral, qui pouvait être représenté dans l'art de manière plus complexe qu'il ne pouvait être analysé dans le discours. Il est préférable de dire que "La Cloche" est un roman sur des gens qui ont des idées, des gens qui pensent, des gens dont les pensées changent leur vie tout autant que leurs impulsions ou leurs sentiments. C'est un roman sur la bonté, la belle vie, le pouvoir, la cruauté et la religion. Il est également drôle, triste et émouvant. Murdoch a écrit dans son livre judicieux sur Sartre qu'il avait "une impatience, qui est fatale à un romancier proprement dit, avec les choses de la vie humaine". Son propre désir de créer un monde dans lequel les consciences sont incarnées, ancrées dans la matière des choses, pourrait sembler dériver de George Eliot, qui a écrit de manière émouvante qu'elle souhaitait faire des images, et non des diagrammes, afin de "rendre certaines idées complètement incarnées". Eliot, comme Murdoch, était une intellectuelle européenne qui avait aussi un sens très immédiat des corps humains, des rencontres et des absurdités. Ils partageaient la même préoccupation pour les tensions entre la complexité formelle et la conception de l'œuvre d'art et la nécessité de donner aux personnages l'espace, la liberté, d'être des personnes, et pas seulement de représenter des idées ou des classes.

It may be that Murdoch thought that Eliot had failed. She asked me once what I thought was the greatest English novel. Middlemarch, I said. She demurred, looking disapproving, and finally said that she supposed it was hard to find which one of Dickens’s novels was the greatest, but that surely he was the greatest novelist ... Eliot began, in English, the elegant patterning with metaphor and leitmotiv that Murdoch, who believed that novelists were first and essentially storytellers, sometimes saw as a trap.

Il se peut que Murdoch ait pensé qu'Eliot avait échoué. Elle m'a demandé un jour quel était, selon moi, le plus grand roman anglais. J'ai répondu Middlemarch. Elle a hésité, l'air désapprobateur, et a fini par dire qu'elle pensait qu'il était difficile de trouver lequel des romans de Dickens était le plus grand, mais qu'il était certainement le plus grand romancier... Eliot a commencé, en anglais, à utiliser des métaphores et des leitmotivs élégants que Murdoch, qui pensait que les romanciers étaient d'abord et essentiellement des conteurs d'histoires, considérait parfois comme un piège.

"A Severed Head" (Une tête coupée, 1961)

Ce roman satirique, bien sombre, anticipe la révolution sexuelle qui s'abattit sur la Grande-Bretagne des annés 1960 et 1970. Le mariage, l'adultère, l'inceste, l'avortement agitent les relations de pouvoir d'un groupe de personnages issus de la classe moyenne et se pensant au-dessus de tout problème vital ou moral. "Martin Lynch-Gibbon, qui se prélasse un après-midi dans l'appartement de sa maîtresse, réfléchit à sa vie. Il n'a aucune intention de quitter sa femme, Antonia, plus âgée que lui, mais se délecte de sa liaison avec Georgie. Vaguement conscient des besoins affectifs de sa maîtresse, Martin est un personnage obtus et suffisant, qui a grand besoin d'une éducation morale. Celle-ci se présente sous la forme de Honor Klein, anthropologue fascinante et démoniaque ...

Martin Lynch Gibbon, qui se prélasse un après-midi dans l'appartement de sa maîtresse, réfléchit à sa vie. ll n'a aucune intention de quitter sa femme, Antonia, plus âgée que lui, mais se délecte de sa liaison avec Georgie.Vaguement conscient des besoins affectifs de sa maîtresse, malgré sa politesse et son comportement bienséant, Martin est un personnage obtus et suffisant, qui a grand besoin d'une éducation morale. Celle-cí se présente sous la forme de Honor Klein, anthropologue fascinante et démoniaque qui possède un certain aspect primitif mais défend la vérité. Martin est choqué d'apprendre que sa femme désire le quitter pour Palmer, le demi-frère de Honor, mais se fait une raison en acceptant que le couple devienne son substitut parental. Honor, elle, dénonce l'hypocrisie et la fausse civilité de cet arrangement. Lorsque Martin apprend qu'Antonia a aussi eu une aventure avec son frère, et que Honor révèle le lien qui l'unit à Georgie, son monde s'écroule...

"The Sea, The Sea" (La Mer, la mer, 1978)

«Yes, yes, I am Charles Arrowby and, as I write this, I am, shall we say, over sixty years of age. I am wifeless, childless,

brotherless, sisterless, I am my well-known self, made glittering and brittle by fame » (Oui, oui, je suis Charles Arrowby et, comme je l’écris, je suis, dirons-nous, plus de soixante ans.

Je suis sans femme, sans enfant, sans frère, sans sœur, je suis mon moi bien connu, rendu brillant et fragile par la gloire) - C'est le roman qui lui apporta la célébrité. Alternativement

pathétique et absurde, le roman tourne en ridicule l'égocentrisme du personnage principal, après la mer, Charles Arrowby, vieil acteur fatigué, retiré dans une maison délabrée pour écrire ses

mémoires, dont le point central doit être sa liaison avec une célèbre actrice, Clement Makine. Il ne parvient pas à échapper à son passé et doit ainsi affronter une douloureuse découverte de soi,

quant au projet autobiographique, il n'aboutira pas....

"The sea which lies before me as I write glows rather than sparkles in the bland May sunshine. With the tide turning, it leans quietly against the land, almost unflecked by ripples or by foam. Near to the horizon it is a luxurious purple, spotted with regular lines of emerald green. At the horizon it is indigo. Near to the shore, where my view is framed by rising heaps of humpy yellow rock, there is a band of lighter green, icy and pure, less radiant, opaque however, not transparent. We are in the north, and the bright sunshine cannot penetrate the sea. Where the gentle water taps the rocks there is still a surface skin of colour. The cloudless sky is very pale at the indigo horizon which it lightly pencils in with silver. Its blue gains towards the zenith and vibrates there. But the sky looks cold, even the sun looks cold.

I had written the above, destined to be the opening paragraph of my memoirs, when something happened which was so extraordinary and so horrible that I cannot bring myself to describe it even now after an interval of time and although a possible, though not totally reassuring, explanation has occurred to me. Perhaps I shall feel calmer and more clear-headed after yet another interval.