- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci - Lukacs

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Hesse

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Cassirer

- Harlem - Langston Hughes

- Lovecraft

- Zamiatine

- Svevo - Pirandello

- TS Eliot

- W.Benjamin

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Montesquieu (1689-1755), "De l'Esprit des Lois" (1748) - .......

Last update 10/10/2021

Bien que Montesquieu appartienne à la première moitié du XVIIIe siècle et que le grand mouvement philosophique soit postérieur à 1750, Montesquieu, esprit modéré mais sincèrement réformateur, va formuler des idées qui inspireront les grands initiateurs de 89 et au-delà.

Montesquieu et l'Esprit des lois? Les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses, l'influence des causes morales, la séparation et l'équilibre des pouvoirs, la légitimité fondée sur la prescription, conforme à l'ordre...

A partir de 1734, date de publication des "Considérations sur la grandeur des Romaíns et leur décadence" de Montesquieu et des "Lettres philosophiques" de Voltaire, la philosophie, sous ses différents aspects, historique, politique, métaphysique, scientifique, et même pratique, devient l'objet essentiel de la littérature : l'histoire des œuvres se confond avec l'histoire des idées.

Mais l’Esprit des Lois est écrit en 1748 par un Montesquieu, qui a alors cinquante‑neuf ans, et qui appartient par son âge et sa formation à la première période du siècle. De tous les penseurs de son époque, il est à peu près le seul qui considère les problèmes politiques en eux‑mêmes, sans référence à une conception explicite de l’esprit et de la nature. Par rapport à Locke qui pense que les lois et les constitutions sont créées par un accord libre et arbitraire des volontés, Montesquieu part d'une situation historique donnée, naturelle, où certaines conditions physiques ou culturelles vont s’enchaîner les unes les autres pour fonder une réalité politique et sociale.

Il y a bien autre chose dans l'Esprit des Lois que ce qu'on y a vu de son temps, l'idée que la vie des sociétés, et les lois politiques qui en sont l'un des facteurs dominants, sont des effets dont il faut chercher les causes, et que ces causes ne sont ni le hasard, ou le simple jeu des passions humaines, comme le pense Voltaire, ni d'invincibles lois naturelles comme celles qui régissent tous les phénomènes quelconques, mais des raisons qui tiennent à la nature spécifique de l'être humain, et donc, en dernier ressort, à sa raison. S'il retrace l'influence des causes physiques, le tempérament, le climat, le territoire, les moyens de subsistance, c'est aux causes morales qu'il attribue la prépondérance.

Que nous dit-il, après Montaigne et Pascal, que la diversité des lois sur la planète Terre peut nous faire douter de la réalité et de la stabilité de la justice humaine, cette diversité semble témoigner du caractère conventionnel des lois, et s'opposer à l'idée d'une loi naturelle et donc universelle ? Montesquieu semble rejeter cette alternative...

«J’ai d’abord examiné les hommes et j’ai cru que, dans cette infinie diversité de lois et de mœurs, ils n’étaient pas uniquement conduits par leurs fantaisies. J’ai posé les principes, et j’ai vu les cas particuliers s’y plier comme d’eux‑mêmes, les histoires de toutes les nations n’en être que les suites, et chaque loi particulière liée avec une autre loi, ou dépendre d’une autre plus générale» (Esprit des Lois, Préface). Toute sa méthode consiste donc à examiner les lois positives dans leurs relations mutuelles, en montrant comment, par sa nature, telle loi implique telle autre loi et exclut telle autre ; il y a, par conséquent, entre les lois positives, des relations naturelles d’exclusion et d’inclusion, commandées non par l’arbitraire d’un homme ou d’une assemblée, mais par la nécessité des choses. « Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Il y a une raison primitive, et les lois sont les rapports qui se trouvent entre les différents êtres, et les rapports de ces divers êtres entre eux... Avant qu’il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. »

Ainsi, telle forme de gouvernement impliquera telle ou telle législation politique ou civile, et il faut savoir examiner comment certains facteurs naturels, tels que le climat ou la nature du terrain, ou bien certains facteurs acquis, comme les mœurs, le commerce, l’usage de la monnaie, la densité de la population, les croyances religieuses, viennent transformer ces lois (« les lois doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c’est un très grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre").

Toute société est une mécanique qui requiert l'intervention d'un art humain qui, usant des lois naturelles, en règle les effets avec la plus grande efficacité: « Si je pouvais faire que ceux qui commandent augmentassent leurs connaissances sur ce qu’ils doivent prescrire, et que ceux qui obéissent trouvassent un nouveau plaisir à obéir, je me croirais le plus fortuné des mortels.»

A l'époque de Montesquieu, on est singulièrement préoccupé par le degré de liberté possible compatible avec la situation historique de la France, de très nombreuses études sur les origines et la nature de la monarchie française ont vu le jour, et du ministère de Richelieu au siècle de Louis XIV, on peut aisément noter les tendances absolutistes qui risquent de changer la monarchie française en un despotisme à l’orientale: une grande partie de son livre s’explique par le dessein d’y parer.

De ce souci vient sa distinction, si nouvelle, des trois formes de gouvernement : démocratie, monarchie et despotisme ; car laissant de côté la démocratie qui est un gouvernement périmé, dont, presque seule, l’antiquité nous offre l’exemple, l’attention devait se porter surtout sur la distinction entre la monarchie et le despotisme. La monarchie est caractérisée par des rangs, des prééminences, des ordres, une noblesse héréditaire, l'ensemble réglé par la loi, par la passion avec laquelle chacun, noble, parlement ou simple citoyen, tient à son rang et à ses privilèges. Au contraire du despotisme qui, exigeant une obéissance passive ne peut se maintenir que par la crainte. « La plupart des peuples d’Europe sont encore gouvernés par les mœurs. Mais si, par un long abus de pouvoir..., le despotisme s’établissait à un certain point, il n’y aurait pas de mœurs ni de climats qui tinssent ; et, dans cette belle partie du monde, la nature humaine souffrirait, au moins pour un temps, les insultes qu’on lui fait dans les trois autres... Les fleuves courent se mêler dans la mer ; les monarchies vont se perdre dans le despotisme... »

"Je n'ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature des choses", écrira Montesquieu dans la Préface de l'Esprit des Lois. Sa méthode positive et prudente s'alimente aux sources du réel de son époque.

Les institutions et les lois les meilleures sont celles qui se trouvent en harmonie avec la "nature des choses", et, dans chacun des cas considérés, avec la structure historique d'une nation, c'est-à-dire non pas seulement avec les causes physiques et économiques qui agissent sur elle, mais avec son caractère, ses usages, ses mœurs, qui imposent au législateur les règles de conduite qu'il doit suivre pour son gouvernement. Qu'il s'agisse du gouvernement républicain sous ses deux formes, démocratique et aristocratique, dont le principe est, dans le premier cas, la vertu, c'est-à-dire l'amour de la patrie et l'amour de l'égalité, et, dans le second, la modération; qu'il s'agisse du gouvernement monarchique,

dont le ressort est l'honneur, qui fait que chacun va au bien commun, croyant aller à ses intérêts particuliers; ou qu'il s'agisse enfin du gouvernement despotique, dont le principe est la crainte, la crainte du souverain qui est à la fois le frein et la protection du peuple, - et ce dernier est haïssable, car il n'a pas à redouter, comme les deux autres, de se corrompre par la corruption de son principe, mais il est de sa nature corrompu (liv. VIII), - le but premier d'un gouvernement doit être d'assurer aux hommes toute la liberté dont ils sont capables.

Cette "liberté du peuple" ne doit pas être confondue avec "le pouvoir du peuple" (XI, 2); car "le peuple n'est point du tout propre à discuter des affaires, ni à prendre des résolutions actives demandent quelque exécution » (XI, 6), et la liberté véritable ne consiste pas, comme il le croit et comme on le croit communément, "à faire ce que l'on veut. Dans un État,

c'est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir, et à n'être point contraint de faire ce que l'on ne doit point vouloir". Voilà précisément ce que doivent assurer les lois; et, s'il en est ainsi, la liberté peut être définie "le droit de faire tout ce que les lois permettent" (XI, 3).

Mais cette liberté politique, comment se réalisera-t-elle? et comment pourra-t-elle être garantie? Montesquieu l'exprimera avec précision (XI, 6), lorsqu'il déclare que "la liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté", et lorsqu'il montre qu'elle est due à la séparation et à l'équilibre des trois pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire, se limitant et se contrôlant de telle sorte que chacun d'eux se trouve empêché de devenir tyrannique.

"Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers" (XI, 6). Le premier droit de l'homme et du citoyen est d'être bien gouverné.

Et c'est pourquoi Montesquieu est monarchiste, tout en observant que la monarchie doit se garder du despotisme (VIII, 17), comme la démocratie, qui n'est pas un État libre par sa nature (XI, 4-), doit se garder d'un esprit d'extrême égalité. Tel est précisément le modèle que présente la constitution d'Angleterre (XI, 6), où la monarchie a ce caractère spécial d'avoir la liberté pour objet direct (XI, 7). Et Montesquieu sait bien que les lois politiques et civiles de chaque nation "doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre" (I, 3). Mais, du moins, de "la gloire", à laquelle tendent les autres monarchies, "il résulte un esprit de liberté qui, dans ces États, peut faire d'aussi grandes choses"; et de plus, si les trois pouvoirs n'y sont pas distribués et fondus sur le modèle de la constitution anglaise, ils peuvent être disposés de façon à approcher plus ou moins de la liberté politique (XI, 7), en suivant "l'ordre des choses" et en sauvegardant "les prérogatives des corps" (VIII, 6), c'est-à-dire leurs fonctions naturelles : ce qui est le propre d'un gouvernement modéré, et se trouve réalisé dans la monarchie française, telle qu'elle a été instituée à l'origine (XXX-XXXI) - car "c'est bien dans les anciennes lois françaises que l'on trouve l'esprit de la monarchie" (VI, 10), et telle qu'elle existe encore en France, moyennant quelques réformes.

Dans le même temps, alors que s'élabore la pensée de Montesquieu, le gouvernement royal s'efforce de lutter contre la propagande philosophique : en 1734, le Parlement de Paris fit brûler les Lettres anglaises de Voltaire. Mais, au milieu du siècle, les idées philosophiques s'étaient répandues dans l'ensemble du public cultivé et les mesures que prenaient parfois les autorités inquiètes n'aboutissaient qu'à accroître le mécontentement : ce fut le cas par exemple en 1752, de l'arrêt porté par le Conseil d'État contre l'Encyclopédie, à la suite d'une intervention de la Faculté de Théologie. L'autorité centrale d'ailleurs n'était pas sans contradictions et l'Encyclopédie profita, contre les Jésuites et le parti dévot, de l'appui de Mme de Pompadour. Mais dans ce contexte de plus en plus conflictuel, on ne pourra que constater pour l'heure l'échec des idées de Montesquieu face à celles de Rousseau, le tournant de 1789-1791 sera en la matière décisif...

Montesquieu (1689-1755)

Charles-Louis de Secondat, qui sera baron de Montesquieu, naît le 18 janvier 1689 au château de la Brède près de Bordeaux. Après des études classiques et des études de droit, il est conseiller de Bordeaux en 1714. Marié en 1715, l'année même de la mort de Louis XIV, Montesquieu avait été reçu membre de l'Académie de Bordeaux le 3 avril 1716. Dans les différents discours qu'il prononça au sein de ce cénacle littéraire d'une province qui avait déjà donné Montaigne, Montesquieu avait à diverses reprises fait preuve de son goût pour l'antiquité. En 1716, il devient aussi «président à mortier» au Parlement de Guyenne, il a 27 ans. Mais en 1726, il vendra sa charge pour se consacrer entièrement à l'étude.

Son milieu intellectuel sera parisien où il fréquente Fontenelle. Son sentiment nobiliaire, le préjugé des rangs liés à une dynamique de l’honneur le conduisirent à rejoindre une forme de morale stoïcienne. La défense des parlements comme pouvoirs intermédiaires, l’acceptation de la vénalité des charges tiendront à sa vision d’une monarchie modérée. Il aura une réputation de libre et bel esprit qui font de lui plus un citoyen qu’un sujet. Sa préoccupation principale concerne l’Etat légitime où les lois s’exercent autrement que comme puissance. Il fréquente alors à la fois les salons et les académies et rédige des mémoires scientifiques....

1721

Publication et succès des Lettres persanes, que Montesquieu a dû commencer à écrire vers 1717. A partir de cette date, Montesquieu, il a 32 ans, fait à Paris de fréquents et coûteux séjours, malgré l'état précaire de ses finances. Il fréquente la haute société débauchée, Maurepas, le comte de Caylus, le chevalier d'Aydies, participe aux fêtes de Bellébat chez Mme de Prie, maîtresse du duc de Bourbon, Jeanne-Agnès Berthelot de Pléneuf, la femme la plus influente à la cour du jeune Louis XV qui dispensait les honneurs tant de l'hospitalité de ce prince que de son gouvernement, et célèbre, comme Voltaire, le peu dévot curé de Courdimanche. On le voit également à Chantilly, chez Mlle de Clermont, sœur du duc de Bourbon...

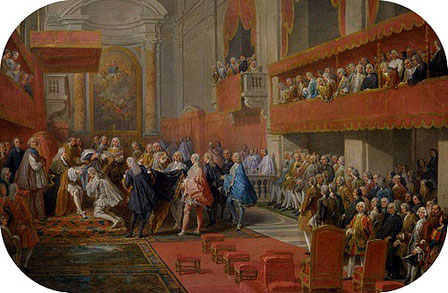

"Mademoiselle de Clermont en sultane", par Jean-Marc Nattier (1733) Londres, Wallace Collection : à plus de quarante ans, le fils de portraitiste et élève de Rigaud, Jean-Marc Nattier (1685-1766) connaîtra enfin un renouveau de carrière avec "Mlle de Clermont prenant les eaux" (1729), instaurant une nouvelle façon de présenter le portrait, des oeuvres superficielles mais agréables à contempler, pose élégante, clarté du coloris : c'est le début de douze années de succès parisien...

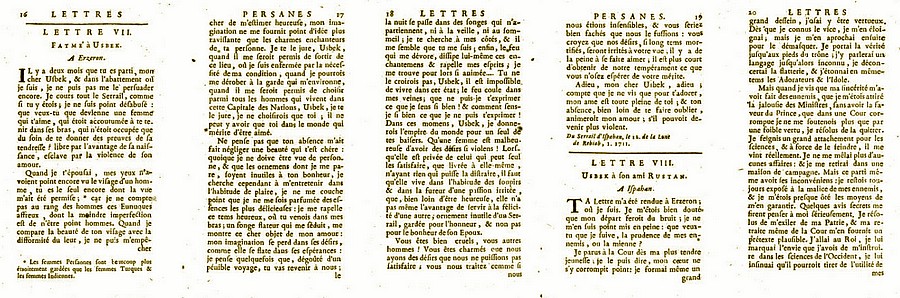

1721 - "Les Lettres persanes"

Six ans à peine s'étaient écoulées depuis la mort de Louis XIV lorsque les Lettres persanes furent publiées anonymement en 1721 sous une fausse adresse à Cologne, et augmentées de onze lettres nouvelles en 1754, ainsi que de « Quelques Réflexions sur Les Lettres persanes ». L’originalité qui a assuré son succès immédiat et sa célébrité tient à l’articulation d’un point de vue critique adopté par un observateur étranger sur la France du temps, d’une intrigue de sérail et de la forme épistolaire.

La satire de la société contemporaine par un témoin qui arrive de l’extérieur et se trouve donc étranger aux valeurs françaises avait déjà été pratiquée par Gian Paolo Marana dans "L’Espion du Grand Seigneur" (1684-1689), qui relatait avec ironie les événements survenus en France depuis un demi-siècle. La forme épistolaire s’était déjà imposée avec la traduction de la correspondance d’Héloïse et d’Abélard et les "Lettres portugaises" de Guilleragues (1669), prétendument traduites en français. Enfin l’exotisme du sérail s’était développé avec la publication des récits de voyage en Orient et d’essais tels que les "Voyages de Tavernier en Turquie, en Perse et aux Indes" (1676-1679), les "Amusements sérieux et comiques d'un Siamois", de Dufresny (1669), le "Traité des eunuques" de Charles Ancillon (1707), la traduction des "Milles et une nuits" par Galland (1704-1717), le "Journal du voyage du chevalier Chardin en Perse et aux Indes orientales" (1711).

Le grand art du jeune parlementaire qu’est alors Montesquieu a été d’aiguiser la satire par la force du style, de pimenter l’intrigue orientale par une révolte des femmes dans le sérail, de multiplier les correspondants et de jouer, dans la chronologie du roman, sur le décalage croissant entre rédaction et réception des lettres.

Datées à l’aide du calendrier persan, les lettres s’échelonnent d’avril 1711 à novembre 1720, mais elles sont classées tantôt selon leur rédaction, tantôt selon leur arrivée. Il faut en effet toutes ces années à Usbek et Rica, deux seigneurs persans, dont l'un, Rica, est le plus vif et satirique, tandis qu'Usbek, l'autre, est le plus méditatif et réfléchi, pour quitter Ispahan, gagner Smyrne, Livourne et Paris, où ils vont découvrir et approfondir la culture française. L’Orient, caractérisé par le régime politique despotique et son principe, la terreur, devient l’image d’une monarchie occidentale qui prétend se fonder sur l’honneur et le respect des corps intermédiaires entre le roi et le peuple (l’aristocratie, les parlements). L’islam offre au christianisme un reflet caricatural de ses dogmes absurdes et de ses institutions contraires à l’utilité sociale. Usbek et Rica eux-mêmes, qui prétendent voyager par goût du savoir, se sont mis en route pour la France afin d’échapper à une révolution de palais à Ispahan.

Les Lettres persanes - LETTRE XXIV - Paris est aussi grand qu'Ispahan, premières impressions de Rica à Paris. Satire légère des mœurs et habitudes parisiennes, satire plus hardie du système politique et de la religion. Les embarras de la circulation à Paris sont un sujet depuis très longtemps inépuisable, permettant la satire politique et sociale où l'humour se fait mordant: "D'ailleurs ce roi est un grand magicien: il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets ; il les fait penser comme il veut..." - Une gravure de 1720 montre combien la rue Quincampoix et certains quartiers de Paris connaissent une extraordinaire animation. ..

"Nous sommes à Paris depuis un mois, et nous avons toujours été dans un mouvement continuel. Il faut bien des affaires avant qu'on soit logé, qu'on ait trouvé les gens à qui on est adressé, et qu'on se soit pourvu des choses nécessaires, qui manquent toutes à la fois.

Paris est aussi grand qu'Ispahan. Les maisons y sont si hautes qu'on jugerait qu'elles ne sont habitées que par des astrologues. Tu juges bien qu'une ville bâtie en Pair, qui a six ou sept maisons les unes sur les autres, est extrêmement peuplée, et que, quand tout le monde est descendu dans la rue, il s'y fait un bel embarras.

Tu ne le croirais pas peut-être : depuis un mois que je suis ici, je n'y ai encore vu marcher personne. Il n'y a point de gens au monde qui tirent mieux parti de leur machine que les Français : ils courent ; ils volent. Les voitures lentes d'Asie, le pas réglé de nos chameaux, les

feraient tomber en syncope. Pour moi, qui ne suis point fait à ce train, et qui vais souvent à pied sans changer d'allure, j'enrage quelquefois comme un Chrétien : car encore passe qu'on m'éclabousse depuis les pieds jusqu'à la tête, mais je ne puis pardonner les coups de coude que je reçois régulièrement et périodiquement. Un homme qui vient après moi, et qui me passe, me fait faire un demi-tour, et un autre, qui me croise de l'autre côté, me remet soudain où le premier m'avait pris; et je n'ai pas fait cent pas, que je suis plus brisé que si j'avais fait dix lieues.

Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des mœurs et des coutumes européennes : je n'en ai moi-même qu'une légère idée, et je n'ai eu à peine que le temps de m'étonner. Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mines d'or comme le roi d'Espagne, son voisin ; mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir de grandes guerres, n'ayant d'autres fonds que des titres d'honneur à vendre, et, par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies, et ses flottes équipées.

D'ailleurs ce roi est un grand magicien: il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets ; il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'un million d'écus dans son trésor, et qu'il en ait besoin de deux, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut deux, et ils le croient. S'il a une guerre difficile à soutenir, et qu'il n'ait point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier est de l'argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant ; tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits.

Ce que je te dis de ce prince ne doit pas t'étonner : il y a un autre magicien, plus fort que lui, qui n'est pas moins maître de son esprit qu'il l'est lui-même de celui des autres. Ce magicien s'appelle le Pape. Tantôt il lui fait croire que trois ne font qu'un, que le pain qu'on mange n'est pas du pain, ou que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et mille autres choses de cette espèce.

Et, pour le tenir toujours en haleine et ne point lui laisser perdre l'habitude de croire, il lui donne de temps en temps, pour l'exercer, de certains articles de croyance. Il y a deux ans qu'il lui envoya un grand écrit, qu'il appela Constitution, et voulut obliger, sous de grandes peines, ce prince et ses sujets de croire tout ce qui y était contenu. Il réussit à l'égard du prince, qui se soumit aussitôt et donna l'exemple à ses sujets. Mais quelques-uns d'entre eux se révoltèrent et dirent qu'ils ne voulaient rien croire de tout ce qui était dans cet écrit. Ce sont les femmes qui ont été les motrices de toute cette révolte, qui divise toute la Cour, tout le royaume et toutes les familles. Cette Constitution leur défend de lire un livre que tous les Chrétiens disent avoir été apporté du Ciel: c'est proprement leur Alcoran. Les femmes, indignées de l'outrage fait à leur sexe, soulèvent tout contre la Constitution: elles ont mis les hommes dans leur parti, qui, dans cette occasion, ne veulent point avoir de privilège. On doit pourtant avouer que ce moufti ne raisonne pas mal, et, par le grand Hali, il faut qu'il ait été instruit des principes de notre sainte loi. Car, puisque les femmes sont d'une création inférieure à la nôtre et que nos prophètes nous disent qu'elles n'entreront point dans le Paradis, pourquoi faut-il qu'elles se mêlent de lire un livre qui n'est fait que pour apprendre le chemin du Paradis." (De Paris, le 4 de la lune de Rediab 2, 1712)

Les Lettres persanes - LETTRE XXX - Comment peut-on être persan? Comprendre les différences entre les hommes, avoir le sens du relatif dans les sciences, dans l'histoire, aussi bien que dans la vie quotidienne, c'est une des grandes conquêtes de la philosophie du siècle. Dans cette Lettre, Montesquieu note d'abord l'impuissance des Parisiens à sortir d'eux-mêmes, impuissance ridicule par sa naïveté même, puis il procède à une contre-épreuve : nul ne remarque le Persan s'il s'habille comme les Parisiens et tous s'esclaffent d'entendre dire qui il est...

"Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivai, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel : vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres; si j 'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi : les femmes mêmes faisaient un arc-en-ciel, nuancé de mille couleurs, qui m'entourait; si j'étais aux spectacles, je trouvais d'abord cent lorgnettes dressées contre ma figure : enfin jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entr'eux : Il faut avouer qu'il a l'air bien persan. Chose admirable! je trouvais de mes portraits partout; je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées : tant on craignait de ne m 'avoir pas assez vu. Tant d'honneurs ne laissent pas d'être à charge : je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare; et, quoique j'aie très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d 'une grande ville où je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et à en endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement : libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique; car j 'entrai tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois une heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé, et qu'on m'eût mis en occasion d 'ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un par hasard, apprenait à la compagnie que j'étaís Persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement : « Ah! ah! Monsieur est Persan? C'est une chose extraordinaire! Comment peut-on être Persan?..."

Les Lettres persanes - LETTRE XXIX - Rica à Ibben, à Smyrne

Le pape est le chef des chrétiens. C'est une vieille idole qu'on encense par habitude. Il était autrefois redoutable aux princes même: car il les déposait aussi facilement que nos magnifiques sultans déposent les rois d'Irimette et de Géorgie. Mais on ne le craint plus. Il se dit successeur d'un des premiers chrétiens, qu'on appelle saint Pierre, et c'est certainement une riche succession: car il a des trésors immenses et un grand pays sous sa domination.

Les évêques sont des gens de loi qui lui sont subordonnés, et ont, sous son autorité, deux fonctions bien différentes: quand ils sont assemblés, ils font, comme lui, des articles de foi; quand ils sont en particulier, ils n'ont guère d'autre fonction que de dispenser d'accomplir la loi. Car tu sauras que la religion chrétienne est chargée d'une infinité de pratiques très difficiles, et, comme on a jugé qu'il est moins aisé de remplir ses devoirs que d'avoir des évêques qui en dispensent, on a pris ce dernier parti pour l'utilité publique. De sorte que si l'on ne veut pas faire le rahmazan; si on ne veut pas s'assujettir aux formalités des mariages; si on veut rompre ses vœux; si on veut se marier contre les défense de la loi; quelquefois même, si on veut revenir contre son serment: on va à l'Évêque ou au Pape, qui donne aussitôt la dispense.

Les évêques ne font pas des articles de foi de leur propre mouvement. Il y a un nombre infini de docteurs, la plupart dervis, qui soulèvent entre eux mille questions nouvelles sur la religion. On les laisse disputer longtemps, et la guerre dure jusqu'à ce qu'une décision vienne la terminer. Aussi puis-je t'assurer qu'il n'y a jamais eu de royaume où il y ait eu tant de guerres civiles que dans celui de Christ. Ceux qui mettent au jour quelque proposition nouvelle sont d'abord appelés hérétiques. Chaque hérésie a son nom, qui est, pour ceux qui y sont engagés, comme le mot de ralliement. Mais n'est hérétique qui ne veut: il n'y a qu'à partager le différend par la moitié et donner une distinction à ceux qui accusent d'hérésie, et, quelle que soit la distinction, intelligible ou non, elle rend un homme blanc comme de la neige, et il peut se faire appeler orthodoxe.

Ce que je te dis est bon pour la France et l'Allemagne : car j'ai ouï dire qu'en Espagne et en Portugal, il y a de certains dervis qui n'entendent point raillerie, et qui font brûler un homme comme de la paille. Quand on tombe entre les mains de ces gens-là, heureux celui qui a toujours prié Dieu avec de petits grains de bois à la main, qui a porté sur lui deux morceaux de drap attachés à deux rubans, et qui a été quelquefois dans une province qu'on appelle la Galice ! Sans cela un pauvre diable est bien embarrassé. Quand il jurerait comme un païen qu'il est orthodoxe, on pourrait bien ne pas demeurer d'accord des qualités et le brûler comme hérétique : il aurait beau donner sa distinction. Point de distinction ! Il serait en cendres avant que l'on eût seulement pensé à l'écouter.

Les autres juges présument qu'un accusé est innocent; ceux-ci le présument toujours coupable: dans le doute, ils tiennent pour règle de se déterminer du côté de la rigueur; apparemment parce qu'ils croient les hommes mauvais. Mais, d'un autre côté, ils en ont si bonne opinion, qu'ils ne les jugent jamais capables de mentir: car ils reçoivent le témoignage des ennemis capitaux, des femmes de mauvaise vie, de ceux qui exercent une profession infâme. Ils font dans leur sentence un petit compliment à ceux qui sont revêtus d'une chemise de soufre, et leur disent qu'ils sont bien fâchés de les voir si mal habillés, qu'ils sont doux, qu'ils abhorrent le sang, et sont au désespoir de les avoir condamnés. Mais, pour se consoler, ils confisquent tous les biens de ces malheureux à leur profit.

Heureuse la terre qui est habitée par les enfants des prophètes ! Ces tristes spectacles y sont inconnus. La sainte religion que les anges y ont apportée se défend par sa vérité même: elle n'a point besoin de ces moyens violents pour se maintenir. »

Les Lettres persanes - LETTRE CVI - Usbek à Rhédi, à Venise

«Ou tu ne penses pas ce que tu dis, ou bien tu fais mieux que tu ne penses. Tu as quitté ta patrie pour t'instruire, et tu méprises toute instruction. Tu viens pour te former dans un pays où l'on cultive les beaux-arts, et tu les regardes comme pernicieux. Te le dirai-je, Rhédi ? Je suis plus d'accord avec toi que tu ne l'es avec toi-même.

As-tu bien réfléchi à l'état barbare et malheureux où nous entraînerait la perte des arts ? Il n'est pas nécessaire de se l'imaginer: on peut le voir. Il y a encore des peuples sur la terre chez lesquels un singe passablement instruit pourrait vivre avec honneur: il s'y trouverait à peu près à la portée des autres habitants; on ne lui trouverait point l'esprit singulier, ni le caractère bizarre; il passerait tout comme un autre et serait même distingué par sa gentillesse.

Tu dis que les fondateurs des empires ont presque tous ignoré les arts. Je ne te nie pas que des peuples barbares n'aient pu, comme des torrents impétueux, se répandre sur la terre et couvrir de leurs armées féroces les royaumes les plus policés. Mais, prends-y garde, ils ont appris les arts ou les ont fait exercer aux peuples vaincus; sans cela, leur puissance aurait passé comme le bruit du tonnerre et des tempêtes.

Tu crains, dis-tu, que l'on n'invente quelque manière de destruction plus cruelle que celle qui est en usage. Non: si une si fatale invention venait à se découvrir, elle serait bientôt prohibée par le droit des gens; et le consentement unanime des nations ensevelirait cette découverte. Il n'est point de l'intérêt des princes de faire des conquêtes par de pareilles voies ils doivent chercher des sujets, et non pas des terres.

Tu te plains de l'invention de la poudre et des bombes; tu trouves étrange qu'il n'y ait plus de place imprenable: c'est-à-dire que tu trouves étrange que les guerres soient aujourd'hui terminées plus tôt qu'elles ne l'étaient autrefois.

Tu dois avoir remarqué, en lisant les histoires, que, depuis l'invention de la poudre, les batailles sont beaucoup moins sanglantes qu'elles ne l'étaient, parce qu'il n'y a presque plus de mêlée.

Et quand il se serait trouvé quelque cas particulier où un art aurait été préjudiciable, doit-on pour cela le rejeter? Penses-tu, Rhédi, que la religion que notre saint prophète a apportée du Ciel soit pernicieuse, parce qu'elle servira un jour à confondre les perfides chrétiens ?

Tu crois que les arts amollissent les peuples et, par là, sont cause de la chute des empires. Tu parles de la ruine de celui des anciens Perses, qui fut l'effet de leur mollesse. Mais il s'en faut bien que cet exemple décide, puisque les Grecs, qui les vainquirent tant de fois, et les subjuguèrent, cultivaient les arts avec infiniment plus de soin qu'eux.

Quand on dit que les arts rendent les hommes efféminés, on ne parle pas du moins des gens qui s'y appliquent, puisqu'ils ne sont jamais dans l'oisiveté, qui, de tous les vices, est celui qui amollit le plus le courage.

Il n'est donc question que de ceux qui en jouissent. Mais, comme, dans un pays policé, ceux qui jouissent des commodités d'un art sont obligés d'en cultiver un autre, à moins de se voir réduits à une pauvreté honteuse, il suit que l'oisiveté et la mollesse sont incompatibles avec les arts.

Paris est peut-être la ville du monde la plus sensuelle, et où l'on raffine le plus sur les plaisirs; mais c'est peut-être celle où l'on mène une vie plus dure. Pour qu'un homme vive délicieusement, il faut que cent autres travaillent sans relâche. Une femme s'est mis dans la tête qu'elle devait paraître à une assemblée avec une certaine parure; il faut que, dès ce moment, cinquante artisans ne dorment plus et n'aient plus le loisir de boire et de manger: elle commande, et elle est obéie plus promptement que ne serait notre monarque, parce que l'intérêt est le plus grand monarque de la terre.

Cette ardeur pour le travail, cette passion de s'enrichir, passe de condition en condition, depuis les artisans jusques aux grands. Personne n'aime à être plus pauvre que celui qu'il vient de voir immédiatement au-dessous de lui. Vous voyez à Paris un homme qui a de quoi vivre jusqu'au jour du jugement, qui travaille sans cesse et court risque d'accourcir ses jours, pour amasser, dit-il, de quoi vivre.

Le même esprit gagne la nation : on n'y voit que travail et qu'industrie. Où est donc ce peuple efféminé dont tu parles tant ?

Je suppose, Rhédi, qu'on ne souffrît dans un royaume que les arts absolument nécessaires à la culture des terres, qui sont pourtant en grand nombre, et qu'on en bannît tous ceux qui ne servent qu'à la volupté ou à la fantaisie; je le soutiens : cet État serait un des plus misérables qu'il y eût au monde.

Quand les habitants auraient assez de courage pour se passer de tant de choses qu'ils doivent à leurs besoins, le peuple dépérirait tous les jours, et l'État deviendrait si faible qu'il n'y aurait si petite puissance qui ne pût le conquérir.

Il me serait aisé d'entrer dans un long détail, et de te faire voir que les revenus des particuliers cesseraient presque absolument, et, par conséquent, ceux du prince. Il n'y aurait presque plus de relation de facultés entre les citoyens; on verrait finir cette circulation de richesses et cette progression de revenus qui vient de la dépendance où sont les arts les uns des autres : chaque particulier vivrait de sa terre et n'en retirerait que ce qu'il lui faut précisément pour ne pas mourir de faim. Mais comme ce n'est pas quelquefois la vingtième partie des revenus d'un État, il faudrait que le nombre des habitants diminuât à proportion, et qu'il n'en restât que la vingtième partie.

Fais bien attention jusqu'où vont les revenus de l'industrie. Un fonds ne produit annuellement à son maître que la vingtième partie de sa valeur; mais, avec une pistole de couleur, un peintre fera un tableau qui lui en vaudra cinquante. On en peut dire de même des orfèvres, des ouvriers en laine, en soie, et de toutes sortes d'artisans.

De tout ceci, on doit conclure, Rhédi, que, pour qu'un prince soit puissant, il faut que ses sujets vivent dans les délices; il faut qu'il travaille à leur procurer toutes sortes de superfluités, avec autant d'attention que les nécessités de la vie. »

Les Lettres persanes - LETTRE LXXIV - De la morgue des "grands" et de la noblesse...

Usbek à Rica, à *'*'*.

"Il y a quelques jours qu'un homme de ma connaissance me dit : "Je vous ai promis de vous produire dans les bonnes maisons de Paris ; je vous mène à présent chez un grand seigneur qui est un des hommes du royaume qui représente le mieux."

"Que veut dire cela, Monsieur ? Est-ce qu'il est plus poli, plus affable que les autres ? Non, me dit-il. - Ah ! j'entends ; il fait sentir à tous les instants la supériorité qu'il a sur tous ceux qui l'approchent. Si cela est, je n'ai que faire d'y aller : je la lui passe tout entière, et je prends condamnation."

Il fallut pourtant marcher, et je vis un petit homme si fier, il prit une prise de tabac avec tant de hauteur, il se moucha si impitoyablement, il cracha avec tant de flegme, il caressa ses chiens d'une manière si offensante pour les hommes, que je ne pouvais me lasser de l'admirer. « Ah ! bon Dieu ! dis-je en moi-même, si, lorsque j'étais à la cour de Perse, je représentais ainsi, je représentais un grand sot !" Il aurait fallu, Rica, que nous eussions eu un bien mauvais naturel pour aller faire cent petites insultes à des gens qui venaient tous les jours chez nous nous témoigner leur bienveillance : ils savaient bien que nous étions au-dessus d'eux, et, s'ils l'avaient ignoré, nos bienfaits le leur auraient appris chaque jour.

N'ayant rien à faire pour nous faire respecter, nous faisions tout pour nous rendre aimables : nous nous communiquions aux plus petits ; au milieu des grandeurs, qui endurcissent toujours, ils nous trouvaient sensibles ; ils ne voyaient que notre cœur au-dessus d'eux : nous descendions jusqu'à leurs besoins. Mais, lorsqu'il fallait soutenir la majesté du Prince dans les cérémonies publiques ; lorsqu'il fallait faire respecter la Nation aux étrangers ; lorsque, enfin, dans les occasions périlleuses, il fallait animer les soldats, nous remontions cent fois plus haut que nous n'étions descendus : nous ramenions la fierté sur notre visage, et l'on trouvait quelquefois que nous représentions assez bien". (De Paris, le 10 de la lune de Saphar, 1715).

Les Lettres persanes - LETTRE XXXV - Des cafés littéraires et des discussions aussi vives que vides..

Usbek à Rhédi, à Venise.

"Le café est très en usage à Paris: il y a un grand nombre de maisons publiques où on le distribue. Dans quelques-unes de ces maisons, on dit des nouvelles; dans d'autres, on joue aux échecs. Il y en a une où l'on apprête le café de telle manière qu'il donne de l'esprit à ceux qui en prennent : au moins, de tous ceux qui en sortent, il n'y a personne qui ne croie qu'il en a quatre fois plus que lorsqu'il y est entré. Mais ce qui me choque de ces beaux esprits, c'est qu'ils ne se rendent pas utiles à leur patrie, et qu'ils amusent leurs talents à des choses puériles.

Par exemple, lorsque j'arrivai à Paris, je les trouvai échauffés sur une dispute la plus mince qui se puisse imaginer: il s'agissait de la réputation d'un vieux poète grec dont, depuis deux mille ans, on ignore la patrie, aussi bien que le temps de sa mort. Les deux partis avouaient que c'était un poète excellent: il n'était question que du plus ou du moins de mérite qu'il fallait lui attribuer. Chacun en voulait donner le taux : mais parmi ces distributeurs de réputation, les uns faisaient meilleur poids que les autres : voilà la querelle. Elle était bien vive, car on se disait cordialement de part et d'autre des injures si grossières, on faisait des plaisanteries si amères, que je n'admirais pas moins la manière de disputer que le sujet de la dispute. Si quelqu'un, disais-je en moi-même, était assez étourdi pour aller, devant un de ces défenseurs du poète grec, attaquer la réputation de quelque honnête citoyen, il ne serait pas mal relevé ! et je crois que ce zèle, si délicat sur la réputation des morts, s'embraserait bien pour défendre celle des vivants ! Mais quoi qu'il en soit, ajoutais-je, Dieu me garde de m'attirer jamais l'inimité des censeurs de ce poète, que le séjour de deux mille ans dans le tombeau n'a pu garantir d'une haine si implacable ! Ils frappent à présent des coups en l'air : mais que serait-ce, si leur fureur était animée par la présence d'un ennemi ?..." (A Paris, le dernier de la lune de Zilhagé, 1713.)

Les Lettres persanes - LETTRE XCVII - A l'aube du siècle des lumières une ère nouvelle semble s'ouvrir..

Usbek à Hassein, Dervis de la montagne de Jaron.

"O toi, sage Dervis, dont l'esprit curieux brille de tant de connaissances, écoute ce que je te vais dire. Il y a ici des philosophes qui, à la vérité, n'ont point atteint jusqu'au faîte de la sagesse orientale: ils n'ont point été ravis jusqu'au trône lumineux ; ils n'ont point entendu les paroles ineffables dont les concerts des anges retentissent, ni senti les formidables accès d'une fureur divine; mais, laissés à eux-mêmes, privés des saintes merveilles, ils suivent dans le silence les traces de la raison humaine.

Tu ne saurais croire jusqu'où ce guide les a conduits. Ils ont débrouille le Chaos et ont expliqué, par une mécanique simple, l'ordre de l'architecture divine. L'auteur de la nature a donné du mouvement à la matière : il n'en a pas fallu davantage pour produire cette prodigieuse variété des effets que nous voyons dans l'Univers.

Que les législateurs ordinaires nous proposent des lois pour régler les sociétés des hommes; des lois aussi sujettes au changement que l'esprit de ceux qui les proposent, et des peuples qui les observent! Ceux-ci ne nous parlent que des lois générales immuables éternelles, qui s'observent sans aucune exception avec un ordre, une régularité et une promptitude infinie, dans l'immensité des espaces.

Et que crois-tu, homme divin, que soient ces lois? Tu t'imagines peut-être qu'entrant dans le conseil de l'Éternel tu vas être étonné par la sublimité des mystères ; tu renonces par avance à comprendre, tu ne te proposes que d'admirer. Mais tu changeras bientôt de pensée: elles n'éblouissent point par un faux respect; leur simplicité les a fait longtemps méconnaître, et ce n'est qu'après bien des réflexions qu'on en a vu toute la fécondité et toute l'étendue.

La première est que tout corps tend à décrire une ligne droite, à moins qu'il ne rencontre quelque obstacle qui l'en détourne; et la seconde, qui n'en est qu'une suite, c'est que tout corps qui tourne autour d'un centre tend à s'en éloigner, parce que, plus il en est loin, plus la ligne qu'il décrit approche de la ligne droite.

Voilà, sublime Dervis, la clef de la nature ; voilà des principes féconds, dont on tire des conséquences à perte de vue. La connaissance de cinq ou six vérités a rendu leur philosophie pleine de miracles et leur a fait faire presque autant de prodiges et de merveilles que tout ce qu'on nous raconte de nos saints prophètes.

Car, enfin, je suis persuadé qu'il n'y a aucun de nos docteurs qui n'eût été embarrassé si on lui eût dit de peser dans une balance tout l'air qui est autour de la terre, ou de mesurer toute l'eau qui tombe chaque année sur sa surface, et qui n'eût pensé plus de quatre fois avant de dire combien de lieues le son fait dans une heure, et quel temps un rayon de lumière emploie à venir du soleil à nous ; combien de toises il y a d'ici à Saturne ; quelle est la courbe selon laquelle un vaisseau doit être taillé pour être le meilleur voilier qu'il soit possible..." (De Paris, le 10 de la lune de Chahban, 1716.)

Les Lettres persanes - LETTRES XI A XIV - Evocation d'un peuple imaginaire, les Troglodytes, montrant qu'il n'est pas de vie sociale possible sans vertus morales.

L'insubordination et l'égoïsme entraîner l'anarchie avec tous ses maux, la liberté ne peut subsister sans vertu civique et morale. Et pourtant il arrive que le peuple puisse se lasser de la vertu, et passe ainsi de I'état démocratique à l'état monarchique : "Je vois bien ce que c'est, ô Troglodytes ! votre vertu commence à vous peser. Dans l'état ou vous êtes, n'ayant point de chef, il faut que vous soyez vertueux malgré vous : sans cela vous ne sauriez subsister, et vous tomberiez dans le malheur de vos premiers pères. Mais ce joug vous paraît trop dur ; vous aimez mieux être soumis à un prince et obéir à ses lois, moins rigides que vos mœurs. Vous savez que, pour lors, vous pourrez contenter votre ambition, acquérir des richesses et languir dans une lâche volupté, et que, pourvu que vous évitiez de tomber dans les grands crimes, vous n'aurez pas besoin de la vertu" (Lettre XIV).

"Il y avait en Arabie un petit peuple, appelé Troglodyte, qui descendait de ces anciens Troglodytes qui, si nous en croyons les historiens, ressemblaient plus à des bêtes qu'à des hommes. Ceux-ci n'étaient point si contrefaits, ils n'étaient point velus comme des ours, ils ne sifflaient point, ils avaient deux yeux; mais ils étaient si méchants et si féroces, qu'il n'y avait parmi eux aucun principe d'équité ni de justice. Ils avaient un roi d'une origine étrangère, qui, voulant corriger la méchanceté de leur naturel, les traitait sévèrement ; mais ils conjurèrent 3 contre lui, le tuèrent, et exterminèrent toute la famille royale.

Le coup étant fait, ils s'assemblèrent pour choisir un gouvernement; et, après bien des dissensions, ils créèrent des magistrats. Mais à peine les eurent-ils élus, qu'il leur devinrent insupportables ; et ils les massacrèrent encore. Ce peuple, libre de ce nouveau joug, ne consulta plus que son naturel sauvage. Tous les particuliers convinrent qu'ils n'obéiraient plus à personne; que chacun veillerait uniquement à ses intérêts, sans consulter ceux des autres.

Cette résolution unanime flattait extrêmement tous les particuliers. Ils disaient : "Qu'ai-je affaire d'aller me tuer à travailler pour des gens dont je ne me soucie point? Je penserai uniquement à moi. Je vivrai heureux : que m'importe que les autres le soient ? Je me procurerai tous mes besoins ; et, pourvu que je les aie, je ne me soucie point que tous les autres Troglodytes soient misérables."

On était dans le mois où l'on ensemence les terres; chacun dit: "Je ne labourerai mon champ que pour qu'il me fournisse le blé qu'il me faut pour me nourrir ; une plus grande quantité me serait inutile : je ne prendrai point de la peine pour rien." Les terres de ce petit royaume n'étaient pas de même nature : il y en avait d'arides et de montagneuses, et d'autres qui, dans un terrain bas, étaient arrosées de plusieurs ruisseaux. Cette année la sécheresse fut très grande, de manière que les terres qui étaient dans les lieux élevés manquèrent absolument, tandis que celles qui purent être arrosées furent très fertiles. Ainsi les peuples des montagnes périrent presque tous de faim par la dureté des autres, qui leur refusèrent de partager la récolte.

L'année d'ensuite fut très pluvieuse; les lieux élevés se trouvèrent d'une fertilité extraordinaire, et les terres basses furent submergées. La moitié du peuple cria une seconde fois famine ; mais ces misérables trouvèrent des gens aussi durs qu'ils l'avaient été eux-mêmes...

Il y avait un homme qui possédait un champ assez fertile, qu'il cultivait avec grand soin. Deux de ses voisins s'unirent ensemble, le chassèrent de sa maison, occupèrent son champ ; ils firent entre eux une union pour se défendre contre tous ceux qui voudraient l'usurper, et, effectivement, ils se soutinrent par là pendant plusieurs mois. Mais un des deux, ennuyé de partager ce qu'il pouvait avoir tout seul, tua l'autre et devint seul maître du champ. Son empire ne fut pas long : deux autres Troglodytes vinrent l'attaquer ; il se trouva trop faible pour se défendre, et il fut massacré...

Cependant une maladie cruelle ravageait la contrée. Un médecin habile y arriva du pays voisin et donna ses remèdes si à propos qu'il guérit tous ceux qui se mirent dans ses mains. Quand la maladie eut cessé, il alla chez tous ceux qu'il avait traités demander son salaire ; mais il ne trouva que des refus. Il retourna dans son pays, et il y arriva accablé des fatigues d'un si long voyage. Mais bientôt après il apprit que la même maladie se faisait sentir de nouveau et affligeait plus que jamais cette terre ingrate. Ils allèrent à lui cette fois et n'attendirent pas qu'il vînt chez eux. "Allez, leur dit-il, hommes injustes! Vous avez dans l'âme un poison plus mortel que celui dont vous voulez guérir; vous ne méritez pas d'occuper une place sur la Terre, parce que vous n'avez point d'humanité et que les règles de l'équité vous sont inconnues : je croirais offenser les dieux, qui vous punissent, si je m'opposais à la justice de leur colère." (Lettre XI).

1724-1727

En 1724, Fontenelle introduit Montesquieu dans le salon de Mme de Lambert, où il retrouve Jean-Jacques Dortous de Mairan, La Motte-Houdart (1672-1731), Marivaux, Crébillon, l'abbé Dubos, etc. En 1725, paraît "Le Temple de Guide", roman plus galant que libertin et présenté comme une traduction du grec. Montesquieu fit des difficultés pour s'avouer l'auteur de cet ouvrage, qu'il avait écrit pour Mlle de Clermont..

Marie Anne de Bourbon (1697-1741), dite Mademoiselle de Clermont, fille du prince de Condé, avait vingt-sept ans et avait la beauté, l'éclat, et surtout la vivacité, Nattier l'a peinte (Musée Condé, Chantilly) comme une naïade aux joues roses et à la grâce conquérante. La tradition veut que Montesquieu ait été ébloui par ses charmes, et que, pour lui faire sa cour, il ait composé "Le Temple de Gnidos", "le dessein du poème est de faire voir, que nous sommes heureux par les sentiments du coeur, et non par les plaisirs des sens, mais que notre bonheur n'est jamais si pur qu'il ne soit troublé par les accidents". Il s'agit d'un petit poème en prose qu'il suppose être traduit du grec. " Il n'y a que les têtes bien frisées et bien poudrées, dit-il, qui connaissent tous les mérites du "Temple de Gnidos". "Vénus préfère le séjour de Gnide à celui de Paphos et d'Amathonte. Elle ne descend point de l'Olimpe sans venir parmi les Gnidiens. Elle a tellement accoutumé ce peuple heureux à sa vue , qu'il ne sent plus cette horreur sacrée qu'inspire la présence des dieux. Quelquefois elle se couvre d'un nuage, et on la reconnoît à l'odeur divine qui sort de ses cheveux parfumez d'ambroisie. La ville est au milieu d'une contrée sur laquelle les dieux ont versé leurs bienfaits à pleines mains. On y jouit d'un printemps éternel..."

Le Temple de Gnidos semble lui avoir valu de nombreuses faveurs, et Montesquieu osa se présenter à l'Académie française : il appartenait en effet à la société d'où elle recrutait ses membres, mais comme il passait pour l'auteur des "Lettres persanes", le roi refusa son consentement au choix de l'Académie sous prétexte que Montesquieu n'était pas résident de Paris. Montesquieu retourna à Bordeaux et s'appliqua à se rendre éligible. En 1725, il lit à l'Académie locale de Bordeaux des fragments d'un traité stoïcien sur les " Devoirs ", et ses " Réflexions sur la Distinction et la Réputation ". Il prononce un " Discours sur les motifs qui doivent nous encourager dans la recherche de la connaissance".

En 1726, ayant besoin d'argent, et lassé d'un métier qui l'ennuie et le retient à Bordeaux, Montesquieu vend sa charge, sous condition qu'elle reviendra à son fils. En 1727, Montesquieu est sans doute introduit dans le Club de l'Entresol, fondé en 1724 par l'abbé Alary, et où l'on discutait de législation et d'économie politique. Il semble y avoir lu, sans grand succès, son Dialogue de Sylla et d'Eucrate, composé vers 1724.

VOYAGES? Montesquieu quitte Paris le 5 avril 1728 et arrive à Vienne le 26 avril, fut chaleureusement accueilli, rencontra le prince Eugène, nous sommes alors en pleine période de confrontations diplomatiques entre les différentes puissances européennes, l'Espagne et l'Autriche se sont rapprochées, l'Angleterre, la France et la Prusse viennent de répondre en concluant l'alliance de Hanovre. Pour Montesquieu, ce sont les manières agréables et faciles, le plaisir d'observer, l'éclat de la vie de cour, le prestige des grandes affaires publiques, qui le fascinent quelque temps. Il visita la Hongrie, où il put étudier la féodalité et le servage ; il vit de loin, par-dessus la frontière, la république de Pologne, et s'enquit des causes de l'anarchie qui la menait à la ruine, puis passa en Italie.

A Venise, Montesquieu recueille nombre de données et y rencontre deux célèbres aventuriers échoués au bord de l'Adriatique, le comte de Bonneval, officier français devenu musulman et pacha, et Law qui y vit en exil. C'est sans doute auprès de l'abbé Conti, savant et poète, qu'il apprend l'existence d'une oeuvre célèbre, "La Science nouvelle" (Scienza Nuova), de Giambattista Vico (1668-1744). Du 14 au 24 septembre 1728, Montesquieu se rend de Venise à Milan, s'arrête un ou deux jours à Padoue, puis à Vicence, et puis à Vérone., consigne dans ses notes des remarques sur les cultures, les moeurs et les institutions des pays qu'il traverse. Le 16 octobre, il partit pour le Piémont, en faisant un détour par le Lac Majeur et les îles Borromées. A Turin, il obtient audience du roi Victor-Amédée II mais trouve la capitale du royaume bien froide. Mais à Turin comme à Venise, les Piémontais n'étaient guère plus accessibles que les Vénitiens. Rapidement, il visite Lucques, Pise et Livourne et atteint Florence le 1er décembre. Il y resta six semaines enchanté par la sociabilité de ses habitants, visitant la Galerie du Grand-Duc et le Palais Pitti. Le 15 janvier 1729, Montesquieu se mit en route pour Rome, où il parvint le 4e jour, après avoir visité Sienne et Viterbe. Le Cardianl de Polignac lui apprit une foule d'anecdotes et lui fit lecture d'un livre de L'Anti Lucrèce. Montesquieu en part le 18 avril pour passer une quinzaine de jours à Naples, et revient séjourner deux mois à Rome où il rencontre des cardinaux, des Anglais jacobites et des jésuites revenus de Chine. Puis il remonte vers l'Autriche, arrive à Innsbrück le 1er août, traverse l'Allemagne, passe à Amsterdam le 15 octobre, s'embarque le 31 pour l'Angleterre. Montesquieu rapporta de son voyage à travers l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, l'Allemagne et la Hollande une foule de notions sur des sujets les plus variés.

De ce voyage en Italie, on peut retenir un point de rencontre entre Vico et Montesquieu. Montesquieu connut par son ami et compatriote bordelais Barbot l'œuvre de Doria, qui, dans sa Vita civile (1710) expose ou reprend les thèmes de la "Scienza nuova", sur la valeur originelle des premiers temps, sur la succession des trois âges, celui des dieux, celui des héros, celui des hommes, sur le dessein que l'historien, selon Vico, doit se proposer, et qui est de chercher les raisons, la cause intérieure et fondamentale, l'esprit des lois, et le principe propre à chacun des gouvernements. Il subit plus profondément encore, avec l'influence de Bolingbroke, l'influence de Gravina, l'ami de Vico, l'auteur du livre "Origines juris civilis" (1708), que lui avaient fait connaître ses amis italiens, l'abbé Guasco et l'abbé Cerati.

Il y trouva le fil directeur qui lui manquait, dans cette idée que l'origine et le développement du droit, dont le type et le modèle est le droit romain, ne sont le fruit, ni du hasard comme le veut Épicure, ni de la force comme le prétend Hobbes, mais de la Raison universelle,

.... une Raison universelle qui s'exprime dans le droit naturel, et qui produirait partout les mêmes effets si n'intervenaient dans chaque nation des influences particulières, tempérament, climat, nature du terrain et genre de vie, mœurs, religion, inclinations, impuissantes d'ailleurs, comme le montre Vico, à masquer le fait que le droit suit chez tous les peuples une même évolution. Les pages sur lesquelles s'ouvre l'Esprit des Lois (1748), au cours desquelles il distingue les lois naturelles, suite de la création divine, de la fatalité et de l'arbitraire :

"Première partie. Livre I. Des lois en général. Chapitre I. Des lois dans le rapport qu'elles ont avec les divers êtres.

Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses: et, dans ce sens, TOUS LES ÊTRES ONT LEURS LOIS ; la Divinité a ses lois ; le monde matériel a ses lois ; les intelligences supérieures à l’homme ont leurs lois ; les bêtes ont leurs lois ; l’homme a ses lois.

Ceux qui ont dit qu’une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande absurdité ; car quelle plus grande absurdité qu’une fatalité aveugle qui aurait produit des êtres intelligents ?

IL Y A DONC UNE RAISON PRIMITIVE ; et les lois sont les rapports qui se trouvent entre elle et les différents êtres, et les rapports de ces divers êtres entre eux.

Dieu a du rapport avec l’univers, comme créateur et comme conservateur : les lois selon lesquelles il a créé sont celles selon lesquelles il conserve. Il agit selon ces règles, parce qu’il les connaît ; il les connaît parce qu’il les a faites ; il les a faites, parce qu’elles ont du rapport avec sa sagesse et sa puissance.

Comme nous voyons que le monde, formé par le mouvement de la matière, et privé d’intelligence, subsiste toujours, il faut que ses mouvements aient des lois invariables; et, si l’on pouvait imaginer un autre monde que celui-ci, il aurait des règles constantes, ou il serait détruit. Ainsi la création, qui paraît être un acte arbitraire, suppose des règles aussi invariables que la fatalité des athées. Il serait absurde de dire que le créateur, sans ces règles, pourrait gouverner le monde, puisque le monde ne subsisterait pas sans elles.

Ces règles sont un rapport constamment établi. Entre un corps mû et un autre corps mû, c’est suivant les rapports de la masse et de la vitesse que tous les mouvements sont reçus, augmentés, diminués, perdus ; chaque diversité est uniformité, chaque changement est constance.

LES ÊTRES PARTICULIERS INTELLIGENTS PEUVENT AVOIR DES LOIS QU'ILS ONT FAITES; MAIS ILS EN ONT AUSSI QU'ILS N'ONT PAS FAITES. Avant qu’il y eût des êtres intelligents, ils étaient possibles ; ils avaient donc des rapports possibles, et par conséquent des lois possibles.

Avant qu’il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. Dire qu’il n’y a rien de juste ni d’injuste que ce qu’ordonnent ou défendent les lois positives, c’est dire qu’avant qu’on eût tracé de cercle, tous les rayons n’étaient pas égaux.

Il faut donc avouer des rapports d’équité antérieurs à la loi positive qui les établit : comme, par exemple, que supposé qu’il y eût des sociétés d’hommes, il serait juste de se conformer à leurs lois ; que, s’il y avait des êtres intelligents qui eussent reçu quelque bienfait d’un autre être, ils devraient en avoir de la reconnaissance ; que, si un être intelligent avait créé un être intelligent, le créé devrait rester dans la dépendance qu’il a eue dès son origine ; qu’un être intelligent, qui a fait du mal à un être intelligent, mérite de recevoir le même mal, et ainsi du reste.

MAIS IL S'EN FAUT BIEN QUE LE MONDE INTELLIGENT SOIT AUSSI BIEN GOUVERNES QUE LE MONDE PHYSIQUE. Car, quoique celui-là ait aussi des lois qui, par leur nature, sont invariables, il ne les suit pas constamment comme le monde physique suit les siennes.

La raison en est que les êtres particuliers intelligents sont bornés par leur nature, et par conséquent sujets à l’erreur ; et, d’un autre côté, il est de leur nature qu’ils agissent par eux-mêmes. Ils ne suivent donc pas constamment leurs lois primitives ; et celles même qu’ils se donnent, ils ne les suivent pas toujours."

Mais dans ce nouveau monde que Montesquieu commence à explorer, il lui manque encore un fil directeur, une orientation que Vico avait de son côté, comme Bossuet, trouvé dans le gouvernement providentiel des événements et des hommes, et dans la manière dont Dieu les fait servir ä l'exécution de ses desseins.

Dans une lettre à David Hume de mars 1747, il le loue de cette "belle dissertation", où, dit-il, "vous donnez beaucoup plus grande influence aux causes morales qu'aux causes physiques". Dans l'Esprit des Lois (XIV, 5. Cf. XVI, 4-), il déclarera "que les mauvais législateurs sont ceux qui ont favorisé les vices du climat, et les bons ceux qui s'y sont, opposés". Dans les Explications données à la Faculté de Théologie sur 17 propositions de l'Esprit des Lois qu'elle avait censurées, Montesquieu écrira : «"L'on peut dire que le livre de l`Esprit des Lois forme un triomphe perpétuel de la morale sur le climat, ou plutôt, en général, sur les causes physiques... Tout l'ouvrage n'a guère pour objet que d'établir l'influence des causes morales." Les causes morales, tel est le fil conducteur qui se tissent patiemment. Car il y a bien autre chose dans l'Esprit des Lois que ce qu'on y a vu de son temps, l'idée que la vie des sociétés, et les lois politiques qui en sont l'un des facteurs dominants, sont des effets dont il faut chercher les causes, et que ces causes ne sont ni le hasard, ou le simple jeu des passions humaines, comme le pense Voltaire, ni d'invincibles lois naturelles comme celles qui régissent tous les phénomènes quelconques, mais des raisons qui tiennent à la nature spécifique de l'être humain...

1730, Londres...

Montesquieu arrive à Londres le 3 novembre 1730. Il avait déjà, dans la cent quatrième Lettre Persane, exprimé toute son admiration pour la théorie monarchique anglaise et pour l'esprit libre du peuple anglais. Il avait fait l'éloge de cette monarchie qui sortie du peuple pour servir le peuple ne pourrait, à son avis, se maintenir qu'en se souvenant de ses origines et de ce peuple qui ne considérait pas l'obéissance passive comme une vertu. Reçu partout, Montesquieu fréquente la cour et les milieux mondains, politiques et littéraires, et assiste aux séances des deux chambres à une époque où Robert Walpole domine la vie politique anglaise depuis 1721, tandis que George II vient de succéder à George Ier. Une expérience qui lui permit d'écrire le sixième chapitre du livre VI (Que dans les monarchies, les ministres ne doivent pas juger) et le vingt-septième chapitre du livre XIX de l'Esprit des Lois...

"Comment les lois peuvent contribuer à former les moeurs, les manières et le caractère d'une nation...

LES COUTUMES D'UN PEUPLE ESCLAVE SONT UNE PARTIE DE SA SERVITUDE : CELLES D'UN PEUPLE LIBRE SONT UNE PARTIE DE SA LIBERTE. J’ai parlé au livre XII d’un peuple libre ; j’ai donné les principes de sa constitution : voyons les effets qui ont dû suivre, le caractère qui a pu s’en former, et les manières qui en résultent.

Je ne dis point que le climat n’ait produit, en grande partie, les lois, les mœurs et les manières de cette nation ; mais je dis que les mœurs et les manières de cette nation devraient avoir un grand rapport à ses lois.

Comme il y aurait dans cet État deux pouvoirs visibles : la puissance législative et l’exécutrice, et que tout citoyen y aurait sa volonté propre, et ferait valoir à son gré son indépendance, la plupart des gens auraient plus d’affection pour une de ces puissances que pour l’autre, le grand nombre n’ayant pas ordinairement assez d’équité ni de sens pour les affectionner également toutes les deux.

Et, comme la puissance exécutrice, disposant de tous les emplois, pourrait donner de grandes espérances et jamais de craintes, tous ceux qui obtiendraient d’elle seraient portés à se tourner de son côté, et elle pourrait être attaquée par tous ceux qui n’en espéreraient rien.

Toutes les passions y étant libres, la haine, l’envie, la jalousie, l’ardeur de s’enrichir et de se distinguer, paraîtraient dans toute leur étendue ; et si cela était autrement, l’État serait comme un homme abattu par la maladie, qui n’a point de passions parce qu’il n’a point de forces. La haine qui serait entre les deux partis durerait, parce qu’elle serait toujours impuissante.

Ces partis étant composés d’hommes libres, si l’un prenait trop le dessus, l’effet de la liberté ferait que celui-ci serait abaissé, tandis que les citoyens, comme les mains qui secourent le corps, viendraient relever l’autre.

Comme chaque particulier, toujours indépendant, suivrait beaucoup ses caprices et ses fantaisies, on changerait souvent de parti ; on en abandonnerait un où l’on laisserait tous ses amis pour se lier à un autre dans lequel on trouverait tous ses ennemis ; et souvent, dans cette nation , on pourrait oublier les lois de l’amitié et celles de la haine.

Le monarque serait dans le cas des particuliers ; et, contre les maximes ordinaires de la prudence, il serait souvent obligé de donner sa confiance à ceux qui l’auraient le plus choqué, et de disgracier ceux qui l’auraient le mieux servi, faisant par nécessité ce que les autres princes font par choix. On craint de voir échapper un bien que l’on sent, que l’on ne connaît guère, et qu’on peut nous déguiser ; et la crainte grossit toujours les objets. Le peuple serait inquiet sur sa situation, et croirait être en danger dans les moments même les plus sûrs.

D’autant mieux que ceux qui s’opposeraient le plus vivement à la puissance exécutrice, ne pouvant avouer les motifs intéressés de leur opposition, ils augmenteraient les terreurs du peuple, qui ne saurait jamais au juste s’il serait en danger ou non. Mais cela même contribuerait à lui faire éviter les vrais périls où il pourrait, dans la suite, être exposé.

Mais le corps législatif ayant la confiance du peuple, et étant plus éclairé que lui, il pourrait le faire revenir des mauvaises impressions qu’on lui aurait données, et calmer ses mouvements.

C’est le grand avantage qu’aurait ce gouvernement sur les démocraties anciennes, dans lesquelles le peuple avait une puissance immédiate ; car, lorsque les orateurs l’agitaient, ces agitations avaient toujours leur effet.

Ainsi, quand les terreurs imprimées n’auraient point d’objet certain, elles ne produiraient que de vaines clameurs et des injures : et elles auraient même ce bon effet, qu’elles tendraient tous les ressorts du gouvernement, et rendraient tous les citoyens attentifs. Mais si elles naissaient à l’occasion du renversement des lois fondamentales, elles seraient sourdes, funestes, atroces, et produiraient des catastrophes. Bientôt on verrait un calme affreux, pendant lequel tout se réunirait contre la puissance violatrice des lois. Si, dans le cas où les inquiétudes n’ont pas d’objet certain, quelque puissance étrangère menaçait l’État, et le mettait en danger de sa fortune ou de sa gloire ; pour lors, les petits intérêts cédant aux plus grands, tout se réunirait en faveur de la puissance exécutrice.

Que si les disputes étaient formées à l’occasion de la violation des lois fondamentales, et qu’une puissance étrangère parût, il y aurait une révolution qui ne changerait pas la forme du gouvernement, ni sa constitution : car les révolutions que forme la liberté ne sont qu’une confirmation de la liberté.

Une nation libre peut avoir un libérateur ; une nation subjuguée ne peut avoir qu’un autre oppresseur. Car tout homme qui a assez de force pour chasser celui qui est déjà le maître absolu dans un État, en a assez pour le devenir lui-même.

Comme, pour jouir de la liberté, il faut que chacun puisse dire ce qu’il pense ; et que, pour la conserver, il faut encore que chacun puisse dire ce qu’il pense, un citoyen, dans cet État, dirait et écrirait tout ce que les lois ne lui ont pas défendu expressément de dire ou d’écrire.

Cette nation, toujours échauffée, pourrait plus aisément être conduite par ses passions que par la raison, qui ne produit jamais de grands effets sur l’esprit des hommes ; et il serait facile à ceux qui la gouverneroient de lui faire faire des entreprises contre ses véritables intérêts. Cette nation aimerait prodigieusement sa liberté, parce que cette liberté serait vraie ; et il pourrait arriver que, pour la défendre, elle sacrifierait son bien, son aisance, ses intérêts ; qu’elle se chargerait des impôts les plus durs, et tels que le prince le plus absolu n’oserait les faire supporter à ses sujets.

Mais, comme elle aurait une connaissance certaine de la nécessité de s’y soumettre, qu’elle paierait dans l’espérance bien fondée de ne payer plus ; les charges y seraient plus pesantes que le sentiment de ces charges ; au lieu qu’il y a des États où le sentiment est infiniment au-dessus du mal. Elle aurait un crédit sûr, parce qu’elle emprunterait à elle-même, et se paierait elle-même. Il pourrait arriver qu’elle entreprendrait au-dessus de ses forces naturelles, et ferait valoir contre ses ennemis d’immenses richesses de fiction, que la confiance et la nature de son gouvernement rendraient réelles. Pour conserver sa liberté, elle emprunterait de ses sujets ; et ses sujets, qui verraient que son crédit serait perdu si elle était conquise, auraient un nouveau motif de faire des efforts pour défendre sa liberté.

Si cette nation habitait une île, elle ne serait point conquérante, parce que des conquêtes séparées l’affaibliraient. Si le terrain de cette île était bon, elle le serait encore moins, parce qu’elle n’aurait pas besoin de la guerre pour s’enrichir. Et, comme aucun citoyen ne dépendrait d’un autre citoyen, chacun ferait plus de cas de sa liberté que de la gloire de quelques citoyens, ou d’un seul. Là, on regarderait les hommes de guerre comme des gens d’un métier qui peut être utile et souvent dangereux, comme des gens dont les services sont laborieux pour la nation même ; et les qualités civiles y seraient plus considérées.

Cette nation, que la paix et la liberté rendraient aisée, affranchie des préjugés destructeurs, serait portée à devenir commerçante. Si elle avait quelqu’une de ces marchandises primitives qui servent à faire de ces choses auxquelles la main de l’ouvrier donne un grand prix, elle pourrait faire des établissements propres à se procurer la jouissance de ce don du ciel dans toute son étendue...."

L'Angleterre à présent est le pays le plus libre qui soit au monde, écrit-il, le prince n'a le pouvoir de faire aucun tort imaginable à qui que ce soit par la raison que son pouvoir est contrôlé par un Acte. Si, ajoute-t-il, la Chambre basse devenait maîtresse, son pouvoir serait illimité et dangereux parce qu'elle aurait en même temps le pouvoir exécutif, au lieu qu'à présent le pouvoir illimité est dans le Parlement et le roi, et la puissance exécutive dans le roi, dont le pouvoir est borné. Il constate que le peuple a bien peu de respect pour ses souverains, Walpole est ainsi l'objet de très nombreuses satires de la part d'écrivains comme John Gay, Jonathan Swift, Alexander Pope, Henry Fielding, Samuel Johnson, mais parvient à conserver l'appui du peuple et de la Chambre des communes. Montesquieu est de même frappé du nombre et de la licence des journaux et publications périodiques. Les publications journalières et hebdomadaires étaient à cette époque au nombre d'une vingtaine. Les plus importants étaient la London Gazette, British Journal, Weekly Medley, Evening Post, Whitehall Evening Post, London Evening Post, St James's Evening Post, London Journal, Appleby's Weekly Journal, British Gazetteer, The Postman, The Craftsman, The Daily Post, Fog 's Weekly Journal, The Weekly Spectator. La licence de la presse, dit-il, trouve en elle-même son correctif car les opinions des innombrables sectes et factions qui divisent le pays trouvent également leur expression dans les différents journaux, de telle sorte que les manifestations des journalistes se neutralisent mutuellement....

1731

De retour en France en mai 1731, il se retire à La Brède pour y rassembler jusqu'au printemps de 1733 ses réflexions et résumer ses observations en vue d'élaborer un grand ouvrage sur l'histoire et l'explication des lois.

1734

En 1734, il publie, en Hollande, les "Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence", qui sont à la fois un chapitre détaché de l'ouvrage en cours, et aussi une sorte de vérification expérimentale de ses premières constatations. Le succès n'est pas la hauteur de ses espérances...

1734 - "Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence"

Montesquieu détache en 1734 du futur "Esprit des Lois" des "Considérations" consacrées à l'histoire de Rome, une histoire qui le fascine particulièrement et qu'il connaît bien. Comment le peuple romain a-t-il pu atteindre cette "grandeur" , à partir d'origines très humbles, et périr de cette même grandeur. C’est l’analyse d’un cycle complet de devenir historique débouchant sur une interprétation de l’énigme qu’est la chute d’une civilisation devant les barbares. Il montre que les divisions au sein d’une République sont consubstantielles à sa force et à la liberté.

"Les premiers Romains ne mettaient point dans leurs armées un plus grand nombre de troupes auxiliaires que de romaines ; et, quoique leurs alliés fussent proprement des sujets, ils ne voulaient point avoir pour sujets des peuples plus belliqueux qu'eux-mêmes. Mais dans les derniers temps, non seulement ils n'observèrent pas cette proportion des troupes auxiliaires, mais même ils remplirent de soldats barbares les corps de troupes nationales.

Ainsi, ils établissaient des usages tout contraires à ceux qui les avaient rendus maîtres de tout ; et comme autrefois leur politique constante fut de se réserver l'art militaire et d'en priver tous leurs voisins, ils le détruisaient pour lors chez eux, et l'établissaient chez les autres.

Voici, en un mot, l'histoire des Romains : ils vainquirent tous les peuples par leurs maximes ; mais, lorsqu'ils y furent parvenus, leur république ne put subsister; il fallut changer de gouvernement, et des maximes contraires aux premières, employées dans ce gouvernement nouveau, firent tomber leur grandeur.

Ce n'est pas la fortune qui domine le monde : on peut le demander aux Romains, qui eurent une suite continuelle de prospérités quand ils se gouvernèrent sur un certain plan, et une suite non interrompue de revers lorsqu'ils se conduisirent sur un autre. Il y a des causes générales, soit morales, soit physiques, qui agissent dans chaque monarchie, l'élèvent, la maintiennent ou la précipitent; tous les accidents sout soumis à ces causes ; et si le hasard d'une bataille, c'est-à-dire une cause particulière, a ruiné un État, il y avait une cause générale qui faisait que cet État devait périr par une seule bataille. En un mot, l'allure principale entraîne avec elle tous les accidents particuliers...

Enfin, les Romains perdirent leur discipline militaire ; ils abandonnèrent jusqu'à leurs propres armes. Végèce dit que les soldats les trouvant trop pesantes, ils obtinrent de l'empereur Gratien de quitter leur cuirasse et ensuite leur casque : de façon qu'exposés aux coups sans défense, ils ne songèrent plus qu'à fuir. Il ajoute qu'ils avaient perdu la coutume de fortifier leur camp ; et que, par cette négligence, leurs armées furent enlevées par la cavalerie des Barbares. La cavalerie fut peu nombreuse chez les premiers Romains : elle ne faisait que la onzième partie de la légion, et très souvent moins ; et, ce qu'il y a d'extraordinaire, ils en avaient beaucoup moins que nous, qui avons tant de sièges à faire, où la cavalerie est peu utile. Quand les Romains furent dans la décadence, ils n'eurent presque plus que de la cavalerie. Il me semble que, plus une nation se rend savante dans l'art militaire, plus elle agit par son infanterie ; et que, moins elle le connaît, plus elle multiplie sa cavalerie : c'est que, sans la discipline, l'infanterie pesante ou légère n'est rien ; au lieu que la cavalerie va toujours, dans son désordre même. L'action de celle-ci consiste plus dans son impétuosité et un certain choc ; celle de l'autre dans sa résistance et une certaine immobilité : c'est plutôt une réaction qu'une action. Enfin, la force de la cavalerie est momentanée : l'infanterie agit plus longtemps ; mais il faut de la discipline pour qu'elle puisse agir longtemps.