- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Berne

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

Georges Duhamel (1884-1966), "La Chronique des Pasquier" (1932-1945) - Jules Romains (1885-1972), "Les Hommes de bonne volonté" (1932-1946), "Knock, ou le triomphe de la médecine" (1923) - ...

Last Update: 11/11/2016

Roger Martin du Gard, Georges Duhamel, Jules Romains, dans l'entre-deux-guerres, entendent reconstituer, au fond recréer de toutes pièces, l'atmosphère d'une époque et l'étude des caractères au fil de romans cycliques aux dimensions impressionnantes. Tous semblent rechercher une âme collective, une reconstruction la plus scrupuleuse possible, qui permettraient de contrebalancer les horreurs difficilement surmontables de la Première Guerre mondiale. Roger Martin du Gard retrace l'histoire d'une famille, reflet du monde contemporain autour de la guerre 14-18. Georges Duhamel organise une multitude de destinées autour d'une chronique individuelle. Jules Romains renonce à tout personnage central et brasse de multiples destinées parallèles qui parfois se rencontrent. Duhamel et Romains furent tous deux marqués par l'Abbaye de Créteil (1906) et le groupe d'artistes réunis alors pour oeuvrer en commun à la solidarité des hommes, l'unanimisme, trois poètes, René Arcos (L'Âme essentielle, 1902), Charles Vildrac (Le Livre d'Amour, 1910), Georges Duhamel (L'Homme en tête, 1909), bientôt rejoints par Jules Romain, simple visiteur et partant révélateur de la "vie unanime" ...

Georges Duhamel (1884-1966)

Né à Paris, après une enfance pauvre et difficile, Georges Duhamel entreprend des études de médecine et se consacre en parallèle à la littérature. Mobilisé comme chirurgien pendant la guerre de 1914, il découvre avec horreur les monstrueux rouages de la machine à tuer et exprimer son immense compassion pour les blessés dont il cherche à apaiser les souffrances. Il livre ainsi une littérature de témoignage ("l'évidence des objets rend superflue toute conclusion") dans "Vie des martyrs" (1917) et surtout "Civilisation" (1918) qui va définitivement fixer le sens de sa vie : rejetant toute véhémence et tout artifice, il défend avec simplicité une connaissance de l'homme tout en équilibre. Dans "La Possession du monde" (1919), il entend tirer des leçons de ces épreuves et propose un message de sympathie compréhensive à accorder à toute chose comme à tout être.

De 1920 à 1932, paraissent les cinq tomes de "Vie et Aventures de Salavin", et de 1932 à 1945 les dix volumes de la "Chronique des Pasquier". Son personnage, Louis Salavin, est un être terne mais non médiocre, ballotté au cours d'une existence parfois ridicule, qui n'est que déception, et qui ne sera sauver de son comportement dérisoire qu'en s'engageant dans quelque chose de plus grand...

"Je reconnais tout de suite le cabinet de M. Sureau où je ne suis pourtant venu qu’une fois, ayant aperçu les deux autres fois M. Sureau dans notre section. Je vois des tentures gros- bleu, des tableaux couleur de raisiné, et, dans un coin, un plan-coupe de la « batteuse-trieuse Socque et Sureau », avec les médailles des expositions.

Lui, il est là! Vous le connaissez peut-être et vous savez que c’est un homme un peu fort, de haute taille, avec les cheveux ras, la moustache en brosse et une barbiche rude ; tout le poil passablement gris. Un lorgnon qui tremblote toujours parce qu’il ne serre qu’un brimborion de peau, sous le front.

M. Sureau me regarde de travers et dit seulement :

— Vous venez de la rédaction? Que fait M. Jacob?

— Il est souffrant.

— Ah? Donnez!...

...Tout à coup, sans lever le nez, il écrase un index sur la page et dit :

— Mal écrit... Illisible... Qu’est-ce que c’est que ce mot-là?

Je fais quatre pas d’automate. J e me penche et je lis, sans hésiter, à haute voix : « surérogatoire » Cette manœuvre m’avait placé tout près de M. Sureau, à portée du bras gauche de son fauteuil.

C ’est alors que je remarquai son oreille gauche. Je m’en souviens très exactement et juge encore qu ’elle n ’avait rien d’extraordinaire. C’était l’oreille d’un homme un peu sanguin ; une oreille large, avec des poils et des taches lie-de-vin. Je ne sais pourquoi je me mis à regarder ce coin de peau avec une attention extrême, qui devint bientôt presque douloureuse. Cela se trouvait tout près de moi, mais rien ne m’avait jamais semblé plus lointain et plus étranger. Je pensais : « C ’est de la chair humaine. Il y a des gens pour qui toucher cette chair-là est chose naturelle; il y a des gens pour qui c’est chose familière. »

Je vis tout à coup, comme en rêve, un petit garçon — M. Sureau est père de famille — un petit garçon qui passait un bras autour du cou de M. Sureau. Puis j’aperçus Mlle Dupère. C ’était une ancienne dactylographe avec qui M. Sureau avait eu une liaison assez tapageuse. Je l’aperçus penchée derrière M. Sureau et le baisant là, précisément, derrière l’oreille. Je pensais toujours : « Eh bien ! c'est de la chair humaine ; il y a des gens qui la caressent. C’est naturel. » Cette idée me paraissait, je ne sais pourquoi, invraisemblable et, par moments, odieuse. Différentes images se succédaient dans mon esprit, quand, soudain, je m’aperçus que j’avais remué un peu le bras droit, l’index en avant et, tout de suite, je compris que j’avais envie de poser mon doigt là, sur l’oreille de M. Sureau.

A ce moment, le gros homme grogna dans le cahier et sa tête changea de place. J’en fus, à la fois, furieux et soulagé. Mais il se remit à lire et je sentis mon bras qui recommençait à bouger doucement.

J ’avais d’abord été scandalisé par ce besoin de ma main de toucher l’oreille de M. Sureau. Graduellement, je sentis que mon esprit acquiesçait. Pour mille raisons que j’entrevoyais confusément, il me devenait nécessaire de toucher l’oreille de M. Sureau, de me prouver à moi- même que cette oreille n’était pas une chose interdite, inexistante, imaginaire, que ce n’était que de la chair humaine, comme ma propre oreille. Et, tout à coup, j’allongeai délibérément le bras et posai, avec soin, l’index où je voulais, un peu au-dessus du lobule, sur un coin de peau brique.

Monsieur, on a torturé Damiens parce qu’il avait donné un coup de canif au roi Louis XV. Torturer un homme, c’est une grande infamie que rien ne saurait excuser ; néanmoins, Damiens a fait un petit peu mal au roi. Pour moi, je vous affirme que je n’ai fait aucun mal à M. Sureau et que je n’avais pas l’intention de lui faire le moindre mal. Vous me direz qu’on ne m’a pas torturé et, dans une certaine mesure, c’est exact.

A peine avais-je effleuré, du bout de l’index, délicatement, l’oreille de M. Sureau qu ’ils firent, lui et son fauteuil, un bond en arrière. Je devais être un peu blême ; quant à lui, il devint bleuâtre, comme les apoplectiques quand ils pâlissent. Puis il se précipita sur un tiroir, l’ouvrit et sortit un revolver.

Je ne bougeais pas. Je ne disais rien. J’avais l’impression d’avoir fait une chose monstrueuse. J ’étais épuisé, vidé, vague.

M. Sureau posa le revolver sur la table, d’une main qui tremblait si fort que le revolver fit, en touchant le meuble, un bruit de dents qui claquent. Et M.Sureau hurla, hurla.

Je ne sais plus au juste ce qui s'est passé. J'ai été saisi par dix garçons de bureau, traîné dans une pièce voisine, déshabillé, fouillé. J'ai repris mes vêtements; quelqu'un est venu m'apporter mon chapeau et me dire qu'on désirait étouffer l'affaire, mais que je devais quitter immédiatement la maison. On m'a conduit jusqu'à la porte. Le lendemain, Oudin m'a rapporté mon matériel de scribe et mes affaires personnelles.

Voilà cette misérable histoire. Je n'aime pas à la raconter parce que je ne peux le faire sans ressentir un inexprimable agacement."

Bien qu'il ait été influencé à ses débuts par l'Unanimisme cher à Jules Romains, Duhamel a limité ses perspectives romanesques à la peinture d'un individu qui traîne sa médiocrité en cinq volumes (VIE & AVENTURES DE SALAVIN) publiés de 1920 à 1932. Avec le cycle des Pasquier (1932-1945) l'horizon s'élargit à toute une famille. Duhamel, qui a fait des études de médecine, s'attache avec une conscience digne d'un naturaliste à la peinture de ces bourgeois moyens, qui lui ressemblent, et dont il tente de restituer la diversité. L'art et la pensée de Duhamel sont d'une sérénité parfois un peu plate. Aucun drame ne vient donner du relief à ce qui reste une chronique, avec ce que le mot comporte de linéaire et de superficiel. Témoin, comme médecin, des atrocités de la guerre de 1914, il a voulu promouvoir un humanisme tempéré où s'épanouiraient liberté et dignité. Mais sa voix, trop faible, a-t-on pu dire, n'a pas tardé à se perdre dans les grands fracas de la Deuxième Guerre mondiale ...

"Vie et Aventures de Salavin" (1920-1932)

Ce cycle romanesque comprend six volumes, "la Confession de minuit" (1920), "Nouvelle Rencontre" (1923), "Deux Hommes" (1924), "Journal de Salavin" (1927), "le Club des Lyonnais" (1929) et "Tel qu'en lui-même" (1932). Selon ses propres termes, Georges Duhamel s'est proposé d'écrire ici « l'histoire d'un homme qui, privé d'axe métaphysique, ne renonce quand même pas à la vie morale et n'a pas accepté de déchoir ». Quand nous rencontrons pour la première fois Louis Salavín. dans "la Confession de minuit", c'est sous les traits d'un employé de bureau chétif et misérable que son chef vient de congédier et qui erre à travers les rues de Paris à la recherche nonchalante d'une nouvelle place. Au milieu de la foule, Salavin est un homme seul, étranger aux références communes, un faible, un indécis, un velléitaire qui s'abandonne aux impulsions bizarres et contradictoires de son cœur. L'auteur nous le montre sans indulgence. avec ses manies et ses tics, sa sottise, ses mauvais désirs qu'il est incapable de refouler mais dont il éprouve pourtant, profondément, douloureusement, la responsabilité. C'est qu'en effet toute la valeur de ce pauvre homme est dans l'étonnante intensité de sa vie intérieure : Salavin, nous dit-on, est occupé à "une perpétuelle contemplation du dedans". Souvent, en se promenant dans la rue, il connait des sortes de moments de grâce pendant lesquels il ressent avec violence la bonté et la beauté du monde. Il rêve alors de concorde, de vie harmonieuse; son seul désir serait d'aimer: jamais pourtant il n'arrive à supporter autrui et, inévitablement, aspire à retourner à sa solitude intérieure : "Est-ce ma faute si j'ai l'œil clair", dit-il, explication ou alibi? Il est vrai que Salavin est lucide, mais il manque d'énergie pour maîtriser la vie, pour surmonter ses dégoûts. Dans ses meilleurs moments. il ne dépasse jamais le degré de la bonne volonté et ce premier volume s'achève sur un aveu pathétique : "Le monde m'échappe. Je me débats parmi les ombres. Que dois-je faire ?.. Qui peut venir a mon secours ?"

"Nouvelle Rencontre" reprend ce portrait pessimiste et "Deux Hommes" nous montrera Salavin tentant, en vain, l'aventure de l'amitié avec Edouard, un être trop sain pour lui, qui saura se défendre contre la pitié que lui inspire son compagnon et qui se réfugiera finalement dans l'air fort et froid de la solitude...

Dans "le Journal de Salavin" nous retrouvons le héros englué dans l'existence quotidienne la plus médiocre et partagé entre sa lucidité volontiers satirique et un vague, étrange appel du divin. Vertige, auquel Salavin s'efforce d'échapper en prenant la décision de « voir le monde » : "le Club des Lyonnais" déroulera ainsi une expérience sociale. Arrivé a son terme, Salavin saura-t-il, comme il y semble résolu, opérer sa "révolution personnelle" ? Le dernier volume, "Tel qu'en lui-même", dans lequel nous retrouvons Salavin à Tunis, est encore constellé de nouveaux échecs. Salavin, décidément, ne réalisera rien et ne parviendra jamais à repousser ses doutes, sa pusillanimité de petit bourgeois. Au milieu de cette existence qui se dissout inéluctablement, s'affirment quelques aspirations et une orientation intérieure vers ce qu'il faut appeler, mais en un sens tout laïque, une rédemption. Salavin a du moins acquis une conscience aiguë de sa faiblesse, reconnaissant sa médiocrité, il la surmonte déjà. Rien n'a apaisé en lui le tourment de la perfection, la nostalgie de la grandeur, mais il pourra mourir réconcilié, ayant appris à s'accepter lui-même ...

Le personnage de LOUIS SALAVIN, héros du premier cycle romanesque de Duhamel, prend ainsi les proportions d'un véritable mythe, celui de la faiblesse pitoyable et de l'impuissance, et mythe, d'une nostalgie irrépressible. S'il est dérisoire, Salavin n'est pas méprisable; sa faiblesse réside dans son incapacité de s'accepter tel qu'il est, et, croyant se sauver en tentant de se changer, oublie qu'il ne pourrait se sauver qu'en s'acceptant.

Employé d'une compagnie distributrice de lait pasteurisé et oxygéné, Louis Salavin occupe une position sociale non pas humiliante mais banale. Il voudrait s'arracher à cette banalité de sa condition, de sa personnalité et de son milieu ; il rêve d'une sainteté laïque, car il n'a pas la foi, mais il ne cesse de ressentir, douloureusement et ironiquement, une sorte de permanent échec intérieur. Lorsqu'il en vient à tenir son journal, c'est surtout de ce sentiment de rechute constante dans l'échec, malgré ses tentatives pour faire une "cure d'âme", qu'il s'entretient lui-même. Voici, à la date du 15 octobre, la page consacrée à ses réflexions intimes sur un soir de 15 août où, parce qu'il pleuvait, il était entré par hasard dans un cinéma...

"Je n'avais pas payé mon billet très cher et me trouvais au dernier rang du paradis. Moins de cinq minutes et je regrettais ma faiblesse. On donnait cependant un film documentaire non sans intérêt: la vie des bêtes au fond d'un aquarium. Une espèce de salamandre, grossie par la projection à la taille d'un cachalot, ouvrait la gueule en regardant le public. Juste à ce moment l'orchestre jouait une vieille romance langoureuse: "Pourquoi ne pas m'aimer ..." Personne dans la salle n'avait l'air de remarquer cette discordance grotesque entre le spectacle et la musique. Pour moi, j'en étais indisposé. Vint ensuite un interminable film sentimental, une histoire niaise à pleurer, avec faux effets de lune, espions dans les bosquets, mouchoirs agités, torsions de bouche et battements de paupières, bref, tout ce que je déteste. Ie m'efforçais de penser à autre chose. Pas commode: l'image est là qui vous tire l'œil et le blesse. La pensée, comme un papillon de nuit, va se coller à l'écran. Je commençais à m'ennuyer ferme, à maudire ma faiblesse, la pluie, le cinéma, le public,

l'immense sottise de tout et de tous. Et voilà qu'à ce moment l'image disparaît. Une âcre odeur chimique se répand dans la salle et quelqu'un crie, sur les gradins: "Au feu!"

Avant d'aller plus loin, il faut que je fasse une parenthèse. Ce genre d'accidents est de ceux auxquels, toujours, je m'attends. J'y avais donc pensé mille et mille fois, réglant la conduite à tenir. Je serais calme et résigné. Je monterais sur un banc et crierais, dominant les clameurs de la foule : "Ne poussez pas. Ne craignez rien. Sortez en bon ordre. Tout le monde sera sauvé." Je devais -encore mon programme - attendre avec le plus grand sang-froid, contenir les brutes, protéger les femmes, me porter aux points dangereux, me dévouer, sortir après tous les autres ou périr dans la fumée. Voilà comme, depuis longtemps, j'avais arrangé les choses, dans ma tête. Bon! Revenons aux faits.

A peine eus-je entendu le cri, je fis, par-dessus les banquettes, un bond dont je ne me serais jamais cru capable. Ce bond, il me parut que tous les gens des derniers gradins l'avaient fait en même temps que moi. L'obscurité n'était pas totale: quelques petites lampes de secours, disposées de place en place, versaient sur la multitude une lueur de mauvais rêve. Un énorme cri confus s'éleva, comme une tornade, et je m'entendis crier, avec les autres, plus fort que les autres, des paroles incohérentes: "Sortez! Sortez donc ! plus vite ! Poussez ! Poussez ! " Je ne peux dire exactement ce qui se passa pendant les minutes qui suivirent. Quelques souvenirs farouches: je trébuche dans un escalier, je perds mes lunettes, j'enfonce mes coudes et mes genoux dans une épaisse pâte humaine, j'écarte, des deux poings, un visage obscur qui me mord, je marche sur quelque chose de mou, j'aperçois, devant moi, portant un gosse à bout de bras, une femme qui pleure. Mais j'avance, à n'en pas douter, j'avance ; je suis porté de couloir en couloir et, tout d'un coup, l'air, humide et chaud, l'air du dehors, le trottoir gras, une foule qui fuse et prend la course. Une vieille dame qui appelle: "Henri! Henri!"

Je pris ma course, comme les autres. La perte de mes lunettes m'avait presque ébloui. Je ne saurais dire, aujourd'hui, combien de temps je courus et par quelles rues je passai. Je repris mon allure normale sur un boulevard fort calme où quelques passants attardés me regardaient curieusement. Je n'avais plus de chapeau. J'étais griffé, courbatu, mes vêtements déchirés.

Je rentrai chez moi, j'entends rue Lacépède, tout tremblant. Non plus la peur: le désespoir. Le lendemain, j'ouvris le journal comme peut le faire un malfaiteur qui craint d'y trouver son portrait. Quelques lignes, dans un coin. J'eus bien du mal à les découvrir. Rien de grave, somme toute: quatre ou cinq blessés. Une simple bousculade.

Mais moi, moi, moi ? Quelle chute ! Quel déshonneur ! Et quelle sentence !

J'avais tout prévu, dans mon esprit, sauf moi, sauf mon éternelle misère. Ah ! Dieu, si tu existes, fais-moi revivre, quelque jour, dans la peau d'un homme courageux, courageux à la façon des bêtes, courageux d'instinct comme lâche me voici d'instinct. Ce doit être si bon d'être naturellement courageux. De quoi me servent les résolutions? Je ne peux dominer mes nerfs. L'événement n'approche pas avec la lenteur des limaces: il fond, il tombe du ciel, il est semblable au vautour. Il m'aveugle et me déchire.

Tel je suis et, pourtant, tel je ne m'accepte pas. Je ne prends pas mon parti d'être Salavin pour l'éternité. Il faut que l'on m'aide et que ça change. ( Journal de Salavin, 15 octobre, Mercure de France).

La Chronique des Pasquier (1932-1945)

L'ensemble du cycle romanesque - dix volumes, "le Notaire du Havre" (1933), "le Jardin des bêtes sauvages" (1934), "Vue de la terre promise" (1934) "la Nuit de la Saint-Jean" (1935), "le Désert de Bièvres" (1937), "les Maitres" (1937), "Cécile parmi nous" (1938), "le Combat contre les ombres" (1939), "Suzanne et les jeunes hommes" (1941) et "la Passion de Joseph Pasquier" (1944) - est organisé autour de Laurent Pasquier, professeur de biologie au Collège de France, qui a entrepris d'écrire ses mémoires. Comme Les Thibault, de Martin du Gard, elle est l'histoire d'une famille sous la IIIe République. Laurent fait le bilan de sa vie, à l'aube de sa maturité, l'accepte telle qu'elle est et s'attache à privilégier un optimisme raisonné....

En décrivant l'évolution d'une famille de la bourgeoisie française pendant les dix dernières années du XIXe et les trente premières du XXe, Georges Duhamel présente une galerie de caractères pleins de variété pittoresque : d'abord le père, Raymond Pasquier, sorte de raté solennel, de vieux beau hâbleur, vaniteux et égoïste; sa femme, type émouvant d'épouse sacrifiée: ses enfants - Joseph Pasquier, le brasseur d'affaires sans scrupules, esclave de l'argent, qui nous conduira dans les milieux du grand capitalisme et de la spéculation; son frère, bureaucrate médiocre ; ses sœurs, Suzanne. en compagnie de laquelle nous découvrons le Vieux-Colombier au temps de Jacques Copeau, et Cécile, géniale musicienne et exquise jeune femme, éprise de pureté et d'absolu.

Mais celui qui raconte sous forme de mémoires la Chronique des Pasquier, est un troisième fils, Laurent Pasquier, jeune et brillant savant, appelé à devenir un "prince de la science", une âme de grande noblesse en quête de beauté et de perfection. A travers Laurent, c'est un peu Duhamel lui-même qui écrit ses mémoires en confessant ses inquiétudes ou ses rêves. Nous suivrons donc tout au long les étapes de la formation, de la carrière scientifique, de la vie intérieure du héros. Dès sa jeunesse. Laurent Pasquier rencontre l'amertume et la désillusion: au sein même de sa famille il découvre le mensonge et le voici, à onze ans, déjà, doutant de ses parents et perdant toute foi en Dieu, mais ne tardant pas à prendre la résolution à laquelle il se tiendra désormais toute sa vie : "Je veux me sauver seul."

Les épreuves douloureuses ne manqueront pas, mais il les surmontera avec sa profonde santé intérieure. son invincible optimisme. Après avoir perdu Renaud, son maitre vénéré, Laurent, au "Désert de Bièvres", verra de médiocres rivalités ruiner une généreuse entreprise - celle-ci, par bien des traits, rappelle l'aventure du groupe unanimiste de l'Abbaye de Créteil ; par la suite, Laurent approchera les sommités de la science contemporaine et constatera alors que ces maîtres ne sont pas ces "hommes admirables" qu'il avait imaginés, car le monde de la pure intelligence, lui aussi, est déchiré par des haines farouches. Mais de désillusion en désillusion, Laurent poursuit son progrès spirituel. A l'inverse de Salavin, il construit peu à peu sa vie, avec une remarquable constance psychologique. Le salut qu'il ne peut découvrir ni dans l'amítié, ni dans l'œuvre collective, ni dans l'amour, ni dans l'art parfait de sa sœur Cécile, il va le découvrir lentement dans sa propre vie de savant, dans la joie de connaître; bien que la recherche scientifique elle-même lui réserve une nouvelle déception, la plus cruelle de toutes, celle de la raison qui constate son impuissance à étreindre jamais par ses seules forces l'Absolu. En voyant sa sœur dépasser l'art pour trouver la paix dans la foi, Laurent sentira un moment le doute entrer en lui. avec le regret de n'être pas chrétien. Mais jusque dans son trouble, il sent subsister en lui, plus vive que jamais, sa foi dans les seules forces humaines. Sans doute celle-ci ne pourront jamais triompher tout à fait du mal et de la souffrance du monde. Il faut se résigner à l'imperfection de la nature humaine, mais il faut aussi lutter, maintenir malgré tout, lucidement, les valeurs d'un humanisme toujours menacé.

Par son ampleur. par le nombre des personnages et la diversité des milieux étudiés, la Chronique des Pasquier suggère évidemment le rapprochement avec les grandes tentatives similaires d'un E. Zola (v. les Rougon-Macquart) ou d'un J. Romains-(les Hommes de bonne volonté). Moraliste. observateur et critique de la civilisation moderne, G. Duhamel pose les grands problèmes de son temps, le règne de l'argent, le progrès, la science et ses rapports avec la religion, évoque les milieux médicaux qu'il a bien connus. A distance d'un unanimisme façon J. Romain, Duhamel n'a pas non plus voulu, à la manière de Zola, écrire l' histoire naturelle et sociale d'une famille, mais, selon ses propres termes. une "histoire humaine" où il s'attache avant tout à peindre des destinées individuelles.

LAURENT PASQUIER, aussi idéaliste et fervent que son frère Joseph est cupide et opportuniste, s'est lancé avec passion dans la recherche médicale. Faute de pouvoir se référer, dans l'ordre moral ou religieux, à des valeurs transcendantes, il pense trouver auprès des grands savants ses « patrons ›› de véritables Maitres (titre du VIe volume des Pasquier) ; mais il devra bientôt déchanter, car, admis dans l'intimité de ces grands hommes, il ne tardera pas à découvrir la petitesse de leur caractère. M. Chalgrin, le "patron" de Laurent, est en rivalité avec son collègue Rohner à propos de recherches sur l'origine de la vie. Il a critiqué un ouvrage de Rohner sans publier cette critique, mais il a fait copier son propre texte par un ami de Laurent, Sénac; or, l'une de ces copies est parvenue entre les mains de Rohner, qui en a publié la réfutation. Ainsi se manifeste, dans le conflit entre les deux "Maîtres", l'inextricable mélange des motifs nobles (scientifiques et philosophiques) et des motifs bas (concurrence et vanité) ; ne pouvant discerner, parmi ces motifs, ceux qui ont la priorité, Laurent éprouve un malaise précurseur de la désillusion...

"D'une voix plus basse, plus réticente, le patron s'est remis à parler:

- Je n'aime pas l'ouvrage de M. Rohner. Soyez persuadé, mon ami, que je me suis gardé de lui en rien dire. Je crois même lui avoir écrit une lettre des plus élogieuses. Je n'en réservais pas moins mon indépendance critique : M. Rohner est de ces biologistes gâtés par la contagion mathématicienne. M. Rohner, avec son rigorisme, est de ces rêveurs qui s'imaginent qu'un jour ils feront passer dans un tube de l'hydrogène, du carbone et le reste de la recette, qu'ils mettront le tube à l'étuve et que, vingt-quatre heures après, ils trouveront dans leur cuisine quelque chose qui sera très exactement l'hématozoaire de Laveran ou peut-être, qui sait? sa majesté le bacille de Koch en personne.

Ces messieurs sont très sérieux, mais il y a de quoi rire... C'est un retour offensif et scientifiquement moderne de la génération spontanée. Imaginez-vous, Pasquier, que j'ai rédigé pendant l'automne, à propos du livre de M. Rohner, un mémoire que je n'ai pas la moindre intention de publier. Je ne suis pas un polémiste. C'est pour moi, pour moi seul, que j'ai composé ce mémoire, pour la satisfaction de ma conscience. Et je n'en parle à personne. Voilà justement pourquoi je ne comprends pas le ton de cet article de M. Rohner dans le dernier numéro de la Presse médicale.

Comme le patron ne se décidait pas à s'exprimer plus clairement, j'ai pris sur moi de lui dire, avec beaucoup de respect:

_ Monsieur, je ne comprends pas.

- Évidemment, vous ne pouvez pas comprendre. Croyez bien, mon bon ami, que si je vous parle, à vous, en particulier à vous, de cette pénible affaire, ce n'est pas seulement par amitié ; c'est parce que vous connaissez M. Sénac, parce qu'il est de vos amis et, je crois, depuis longtemps. Je dois vous dire, Pasquier, que j'ai fait copier le manuscrit de mon texte par M. Sénac, en trois exemplaires.

Le patron venait encore une fois de s'arrêter. Avec la pointe du médius, il s'écrasait la lèvre supérieure, ce qui est chez lui signe de grande perplexité.

J'écoutais, plein d'angoisse.

- Attendez, Pasquier. Attendez, mon ami. M. Sénac a fait cette copie à la maison. En trois exemplaires, je vous l'ai dit. Les trois exemplaires sont entre mes mains et ils n'en sont point sortis. Ils n'en sortiront qu'après ma mort, si même il ne m'arrive pas de les détruire avant. Vous le voyez, je suis sur une fausse piste. M. Sénac est hors de cause et j'aurais mieux fait de ne pas prononcer son nom. Reconnaissez quand même que la conjoncture est troublante. Dans ce fameux article de la Presse médicale, M. Rohner répond à toutes mes critiques. Il ne saurait me mettre en cause, puisque je n'ai rien publié, mais il imagine un contradicteur idéal auquel il prête des pensées et des paroles qui sont les miennes, termes pour termes. Je suis provisoirement seul à comprendre ce qu'il y a de blessant dans cette manœuvre et de venimeux dans cette rhétorique.

Le professeur Chalgrin, petit à petit, s'échauffait à parler ainsi. Mais il ne rougissait pas, tout au contraire. De grandes plaques couleur d'os se formaient sur ses joues et sur son front. Oui, je dis bien, il semblait que l'on aperçût, à travers la peau diaphane, la substance élémentaire, minérale, de l'armature..."

(Les Maîtres, chap. X, Mercure de France).

Sénac avait fait une copie supplémentaire qu'il a transmise à Rohner. Voilà donc Laurent engagé dans une sorte de roman policier. Cette aventure ne laisse pas de discréditer quelque peu le milieu scientifique où il avait cru pouvoir trouver la pureté dont la nostalgie le tourmente ; mais la grandeur authentique n'en subsiste pas moins, et Sénac lui-même a des circonstances atténuantes. Ainsi apparait cette ambiguïté essentielle à la condition humaine qui fait tout le pathétique des Maîtres, la recherche de l'absolu dans l'homme se heurtant à la réalité et à la constance de la nature humaine....

Laurent travaille dans le service d'hôpital de M. Rohner. Une pauvre malade y sert de «cobaye» au «grand patron». Aussi Laurent se révolte-t-il contre ce que l'attitude de son maître peut avoir d'inhumain. Mais le problème n'est pas si simple...

"M. Rohner est en train de me faire comprendre que la plus belle des vertus, c'est la charité, dont il est cruellement dépourvu. Je devrais être reconnaissant à M. Rohner pour cette leçon paradoxale. Je devrais même éprouver à son endroit une juste indulgence, je devrais me montrer charitable avec cet homme dur. Eh bien, non ! J commence à détester Rohner, sentiment d'autant plus curieux que Rohner m'étonne, m'intimide et continue de m'inspirer une réelle admiration. C'est une intelligence pure.

Le monde affectif, pour lui, se limite à sa personne qui est douillette, irritable, susceptible de certains sentiments et de certaines passions ou émotions comme la rancune, le mépris, la haine, la colère. Que le reste du monde soit tourmenté par l'amour, le désir, la tristesse, la rage, le désespoir, voilà ce qu'il ne peut même pas comprendre. Les penchants, les passions et les émotions des autres sont de curieux phénomènes, presque toujours gênants et désagréables, dont il se fait une représentation intellectuelle et strictement objective. Jamais il ne bénéficie du miracle de la sympathie, jamais il ne hante, en pensée, l'âme et la chair des autres êtres, et s'il s'efforce, une minute, de le faire en vue de quelque démonstration, il a l'air de résoudre un problème d'algèbre et non de communier.

Il ne semble pas comprendre que Catherine est très malade. Il s'écrie simplement: "Pas d'endocardite! Pas de néphrite! C'est tout à fait anormal." Si je lui dis: "Elle souffre", il répond sèchement: "Mais oui, on souffre toujours dans des histoires comme cela. Qu'on lui donne des calmants. Pas de morphine, surtout. Je veux une néphrite pathologique et non médicamenteuse."

Je ne sais si tu comprends. C'est assez épouvantable. Rohner pense que la morphine pourrait donner de l'albuminurie. Or, l'albuminurie qu'il attend, je devrais même dire qu'il espère, ne doit être due qu'au microbe et non au médicament. Pour lui, cette grave maladie n'est qu'une expérience qu'il ne faut point laisser corrompre par des éléments accessoires.

La pauvre Catherine a dû subir une petite opération à cause de la pleurésie. Il a fallu ouvrir la poitrine. J'ai peur, depuis deux jours, que l'un des genoux ne soit pris. Il est gros et douloureux. La fièvre demeure élevée.

Catherine accepte toutes ces disgrâces avec une résignation qui me confond et me déchire mieux que les cris et les doléances. Elle est là, toute blanche, dans son lit, ses beaux cheveux divisés en deux grosses nattes qu'elle ramène sur sa poitrine. Tu ne connais pas l'hôpital Pasteur. Ce sont des pavillons tout neufs, construits selon les idées du maître. Les chambres, très claires, sont vitrées du côté du couloir, en sorte que les malades sont exposés aux regards dans des cages transparentes. Ce n'est pas trop intime pour ceux qui souffrent, mais cela permet une surveillance attentive. A l'intérieur, et dès la porte, sont pendues des blouses qui ne quittent pas la chambre du malade et que les médecins revêtent quand ils viennent faire leur visite.

J'arrive donc, et, chaque jour, j'aperçois, avant d'entrer, Catherine dans sa verrière. Elle fait un sourire mélancolique et pourtant heureux.

Je suis son seul ami. Roch et Vuillaume viennent parfois jeter un coup d'œil. Ils singent le professeur et discutent longuement, au pied du lit, sur ce que Rohner appelle dès maintenant les localisations anormales.

Car, je dois te le dire, cette maladie est la propriété de Rohner, ce microbe, mal connu jusqu'à la récente épidémie, est le microbe de Rohner. Il le désigne, dans ses papiers, sous le nom de S. Rohnerí, ce qui signifie: streptocoque de M. Nicolas Rohner. Propriété rigoureusement exclusive. Si Rohner attrapait demain une belle angine, avec ou sans endocardite, avec ou sans néphrite, ce serait un grand malheur pour la science; mais enfin, ce serait dans l'ordre. Nous avons choisi cette carrière et nous en connaissons les risques. M. Rohner recevrait la plaque de grand officier de la Légion d'honneur ou quelque chose de ce genre et tous les journaux publieraient ses bulletins de santé. Mais Catherine! Elle ne voulait pas la gloire. Elle ne l'aura d'ailleurs pas. C'est une martyre très obscure. Je respecte le général qui meurt à l'ennemi. C'est le but qu'il avait choisi, librement, à son existence. Devant l'humble laboureur qu'on appelle et qu'on jette au feu, il me semble que le respect ne suffit pas. Il faudrait s'agenouiller et se frapper la poitrine (..).

Cette maladie de Catherine m'aura quand même éclairé sur le caractère de mon maître Rohner. Si je m'abandonnais à mon penchant naturel, cet homme extraordinaire me ferait prendre en horreur l'intelligence pure, les œuvres et les pompes de l'intelligence pure. Ce serait injuste. L'intelligence est un des signes de l'homme et notre guide ordinaire dans la cohue des phénomènes. Pourtant, je commence à saisir les sentences mystérieuses de Chalgrin qui dit souvent: "La raison ne saurait tout expliquer... Il faut se servir de la raison avec prudence, comme d'un instrument admirable, mais exceptionnel dans la nature, et parfois même dangereux."

M. Chalgrin, c'est clair, marche dans le même sens que Bergson. Il est intéressant de voir des esprits venus de régions différentes de la connaissance cheminer, dans le même temps, vers le même point de l'horizon.

Les phrases de M. Chalgrin, que je viens de citer, ne signifient aucunement qu'il faille renier la raison. Elles signifient que la vie elle-même reste inexpliquée et que vouloir, par exemple, déboucher une bouteille avec une lunette d'approche, serait une manœuvre maladroite ou, justement, déraisonnable. Toute la position de M. Chalgrin s'explique en quelques mots : "La raison, instrument admirable, est-elle un instrument universel, est-elle notre seul instrument?"

(Les Maîtres, chap. XV, Mercure de France).

Jules Romains (1885-1972)

Un soir, à dix-huit ans, en remontant une rue populeuse de Paris, il prend intuitivement conscience de ce qu'il appelle "l'unanimisme", une "harmonie naturelle et spontanée" qui se manifeste au sein d'un groupe d'êtres humains participant à la même émotion. Les recueils poétiques de Jules Romains (la Vie unanime, 1908, Odes et Prières, 1913) appellent à une communion avec cette "poésie immédiate", ce "sentiment religieux face à la vie qui nous entoure et nous dépasse".

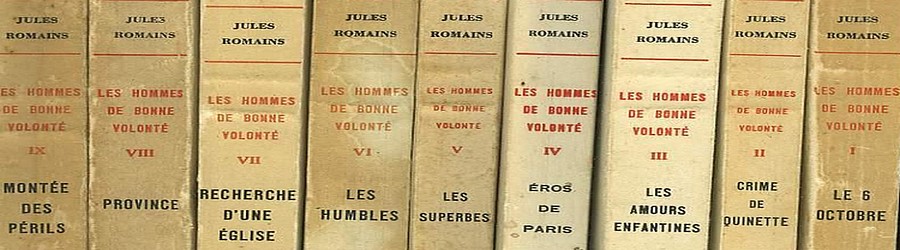

Mais c'est dans le domaine du roman que Jules Romain a donné son oeuvre maîtresse : les 27 volumes des "Hommes de bonne volonté" retracent la vie de la société française au cours d'un quart de siècle (1908-1933) : le sujet est non pas une destinée individuelle, mais, en accord avec sa vision unanimiste, "un vaste ensemble humain, avec une diversité de destinées individuelles qui y cheminent chacune pour leur compte, en s’ignorant pour la plupart du temps". Chaque tome de son ouvrage va donc s'organiser autour d'une certaine atmosphère à laquelle les personnages, selon leur importance et leur tempérament, vont participer. Ainsi le tome XI, "Recours à l'abîme" offre un ton volontiers cynique avec une galerie d'individus livrés aux obsessions de la chair, alors que dans le tome XII, "les Créateurs", dépeint des êtres d'élite en proie à l'inspiration créatrice.

L'Unanimisme - L'Âme des Hommes (1904), La Vie Unanime (1908), Odes et Prières (1909-1913), Un Être en marche (1910) ...

Jules Romains se veut un incroyant spiritualiste qui tente de "se consoler de la vie éternelle", et ce qu'il nomme «dieu» est alors confondu avec un "être vaste et élémentaire", cette âme inconsciente des groupes qui leur confère la nature divine "d'unanimes" dans l'instant qu'elle existe pour la conscience du poète : sa vocation est d'éveiller à la même communion les "archipels de solitudes" épars dans le monde, au risque d'être submergé par l'âme collective ..

Bourgs des campagne, petites cités, vaste capitale sont les lieux privilégiés de la communion avec l'âme collective. Une des divisions de "La Vie Unanime" annonce : "Dieu le long des maisons". C'est que la Rue calme où quelques boutiquiers sont assis devant leur porte, la Caserne ou le Théâtre, le Boulevard peuvent être brusquement transfigurés ..

Qu'est-ce qui transfigure ainsi le boulevard?

L'allure des passants n'est presque pas physique;

Ce ne sont plus des mouvements, ce sont des rythmes

Et je n'ai plus besoin de mes yeux pour les voir.

L'air qu'on respire a comme un goût mental.

Les hommes

Ressemblent aux idées qui longent un esprit.

D'eux à moi rien ne cesse d'être intérieur;

Rien ne m'est étranger de leur joue à ma joue

Et l'espace nous lie en pensant avec nous.

(La Vie Unanime, Gallimard).

Sous le titre de "Propagations", Jules Romains traduit, avec une théorie très personnelle de la versification, la transmission d'un choc initial au corps et à l'âme d'un être collectif. Une Prière soutenue par un ample mouvement oratoire. Une première étape (v. I-14) parcourt la ville entière, du centre aux derniers faubourgs, en évoquant la transformation de la cité en «unanime» et aboutit à "dieu". En réponse, un second mouvement traduit la prière ( Puisse... ) et nous ramène à la conscience du poète qui, perdu dans la ville, aspire à recevoir, pour "participer", le retour d'onde. Puis voici la première partie du recueil "Un Être en marche" (1910) raconte la sortie en banlieue d'un pensionnat de jeunes filles, évoquant "toutes ces jeunes vies qui se meuvent en un flot doux, unique, entre des murs anciennement assis" ...

Tandis que des quartiers se boursouflent et font,

Sous la brume qui tombe avant la fin du jour,

Partir, en un soudain épanouissement

De leur centre qu'un feu par le dedans tourmente

Vers ce qui souffre seul dans les derniers faubourgs

Plusieurs bourrelets mous qui grossissent, qui roulent

Qui noient de glu les tas avant de les dissoudre,

Qui cerclent peu à peu de leur anneau plus grand

Plus de chair, étirant les groupes reployés,

Pressant les carrefours et les rassemblements,

La rue en marche et la famille qui se chauffe

Pour qu'ils deviennent tous une ceinture accrue

Autour de l'âme en bloc qui se pense au milieu

Et que jusqu'au rempart la ville soit un dieu ;

Puisse un large remous naître dans le lointain,

Dans les corps les plus las des maisons mal fermées

Qui frissonnent au bout d'exsangues avenues,

Et puisse-t-il se rétrécir de plus en plus,

Avec les lents reculs d'une eau qui s'évapore,

Abandonner une âme, une autre, une autre encore

Et si frileusement essayer de mourir

Qu'il ne soit plus, à l'heure où cette nuit commence,

Que moi-même étendu qui tremble sur mon lit.

(Odes et Prières, Gallimard).

Il fait soleil. Elle s'en va, la pension

De jeunes filles.

Elle repousse les murailles, comme l'on

Se déshabille.

Elle glisse, en longeant la cour, vers le perron

Et vers la grille;

Le gravier du chemin fait un bruit de garçons

Qui jouent aux billes.

Les corps, en descendant les marches, deux à deux

10 S'élèvent et s'abaissent

Comme les flammes qui défaillent sous les nœuds

Des souches trop épaisses.

Les plus petites filles marchent en avant

Pour attendrir l'espace;

La pension caresse, avec leurs pieds d'enfants,

La rue où elle passe.

Elle grandit, d'un rang à l'autre, sans surprise

Comme une rive en fleurs;

Elle est comme un théâtre où se seraient assises

Des couleurs. .

Elle est pareille aux toits qui rapprochent du ciel

Leurs tuiles alignées

Et qui aiment mêler des ailes d'hirondelles

Au vol de leurs fumées.

Les bras aux poignets nus qui tiennent des ombrelles

Et rament en cadence,

Font rêver aux maisons que de l'eau coule entre elles

Et qu'une barque s'y avance.

(Un Être en marche, I, Gallimard).

Les Hommes de bonne volonté

Publiés de 1932 à 1946, Les Hommes de bonne volonté constituent, avec 27 tomes, 779 chapitres et une multitude de personnages, la plus vaste somme romanesque de la littérature française du XXe siècle.

L'intrigue commence le 6 octobre 1908 sur fond de première crise dans les Balkans, apparaissent les premiers personnages; elle s'achèvera le 7 octobre 1933 après que Jules Romains ait déployé au fil de plusieurs milliers de pages un véritable panorama du monde au début du vingtième siècle.

Dès Le 6 octobre, prologue de l'ouvrage, la technique narrative imaginée par Jules Romains pour traduire sa vision « unanimiste » du monde apparaît dans toute son originalité : plus de héros principal, plus d'intrigue, mais un enchaînement rapide de scènes brèves, passant d'un personnage et d'un décor à l'autre, pour obtenir « tout un pathétique de la dispersion, de l'évanouissement dont la vie abonde » mais en prenant soin d'éviter le « dilettantisme du chaos ». D'où l'extrême rigueur de la construction sous le foisonnement des récits. On l'a dit et redit, le don majeur de Jules Romains, c'est de susciter notre intérêt pour les êtres et les milieux les plus divers, quand bien même certains n'attireraient jamais notre attention, et ce don est soutenu par une technique maîtrisée et une curiosité intellectuelle quasi universelle...

Si ces 27 volumes ne sont pas dominés par un héros, ils s'organisent toutefois autour de deux personnages qui ne sont pas sans parenté avec leur créateur, des "hommes de bonne volonté", les normaliens Jallez et Jerphanion, camarades de la promotion 1908, et qui partagent l'idéal de Jules Romains, rêvant d'une large "confrérie des honnêtes gens" qui ferait régner la paix entre les hommes ..

(Les Créateurs) " Toute la nuit suivante, il la passa sans dormir un instant. Il était couché sur le dos, les yeux fermés. Il pensait avec une extrême rapidité, mais sans précipitation. Il n'éprouvait aucune impatience. Le temps ne lui durait absolument pas. Il lui semblait qu'il aurait pu vivre ainsi pendant une immense période; pendant quelque chose d'aussi long que la nuit polaire. Il ne demandait au monde extérieur que le silence, le moelleux suffisant de ce lit où il reposait, et assez de chaleur pour n'avoir aucune préoccupation, aucune distraction de ce côté-là.."

(Mort de quelqu'un, IV) Un homme est mort, un certain Jacques Godard, cheminot retraité, qui "existait modérément par lui-même" et qui "n'existait qu'à peine par les autres". C'est la mort qui lui donne un regain d 'existence, car il devient la pensée commune, la raison d'être du groupe qui va se constituer autour de son cercueil. Tandis que sa chair se dissout, le mort se révèle au contraire pôle d'attraction, force de regroupement. Le récit nous transporte sans transition de Paris en Auvergne et d'Auvergne à Paris : ce "simultanéisme" tend à nous faire sentir concrètement cette attraction qui abolit les distances. Ainsi Godard continuera d'exister tant que vivra un être qui se souvienne de lui...

"A Paris, dans la chambre, au quatrième, la chair du cadavre se débattait contre le néant. Après le dernier hoquet de l'agonie, elle avait éprouvé d'abord comme une espèce de délivrance. Mais la mort qui venait d'engloutir l'homme rongeait maintenant morceau par morceau la chair de l'homme.

Au deuxième étage de la maison, une femme était sortie de chez elle, tenant dans sa main droite les clefs bruissantes, et avait frappé à la porte voisine:

« Qu'en dites-vous? j'ai une idée. Si les locataires offraient une couronne à ce vieux qui est mort ce matin, une petite couronne par souscription?"

Pendant ce temps, sur le chemin, le père approchait du bourg. C'était le soir. La lumière pour s'en retourner à l'ouest avec le soleil se détachait des choses ; elle n'était plus appliquée comme en plein jour, si étroitement qu'on ne distingue plus la chose de sa lumière. Elle flottait à quelque distance, elle était un voile que la respiration des choses avait l'air de soulever.

Le mort essayait de se concentrer vers la maison de Paris. Comme un escargot, lentement, visqueusement, il ramenait ses extrêmes antennes, et tout son être peu à peu sous sa coquille. Il avait abandonné le cadavre ; cette chair qu'il avait possédée soixante ans, qu'il avait crue son inséparable, il la laissait à un millier d'âmes-inconnues. Toutes ces âmes, elles surgissaient de la chair.

Quand la chair était à lui, il ne s'était jamais douté qu'il y en eût tant, tant de soumises et de patientes, mais déjà en embuscade, guettant l'occasion. Il ne leur disputait plus ce corps.

Mais alors le vieillard entrait dans le bourg ; des familles allumaient leurs lampes ; malgré les rideaux on apercevait les intérieurs, car le jour les maisons voient la rue et pensent vers elle ; le soir, c'est la rue qui voit les maisons et qui pense vers les lampes.

Il traversa le pont en trébuchant un peu à cause de l'ombre, le pont où l'enfant avait couru le matin pour porter la nouvelle.

A Paris, une femme avait dit, en réglant la mèche d'une lampe: "Eh bien! c'est entendu, madame ; ma petite fille ira avec la vôtre chez les locataires ; on ne refuse jamais à des fillettes."

Le vieillard longeait la berge ; la boutique du cordonnier était sombre ; Godard s'en réjouit ; il n'était pas forcé de deviner qu'il y eût quelqu'un, et il pouvait continuer sa route sans détourner la tête, sans se faire interroger par les bavards.

Puis il réfléchit: "Au fond, ils n'en savent rien ; la dépêche est arrivée tout de suite là-haut." Dans la boulangerie, une grosse carcel créait des formes jaunes.

Le marchand debout dans l'embrasure avait son ombre sur le chemin.

- Bonsoir !

- Bonsoir !

Le vieux se mit à pleurer. Le besoin lui en venait soudainement. Si l'homme ne lui avait rien dit, il n'aurait pas pleuré. Tant qu'il était seul sur le chemin, il se sentait encore juste assez de joie, de cette vieille joie qu'on a de vivre, pour mater son chagrin nouveau. Mais quand l'homme avait crié : "Bonsoir!" et que lui s'était arrêté devant la porte, toute la sérénité de son cœur l'avait fui ; il n'avait gardé que le désespoir. "

(Mort de quelqu'un, IV, Gallimard).

"Les Hommes de bonne volonté" - I. Le 6 octobre.

Nous sommes en 1908, et Jules Romains nous fait participer à sa vision du monde des travailleurs, la grande migration quotidienne des ouvriers s'acheminant dès l'aube vers leur lieu de travail. C'est avec divers milieux que nous allons être confrontés : monde du théâtre avec Germaine Baader, comédienne, maîtresse du parlementaire Gurau; monde politique, noblesse du faubourg Saint-Germain, chez les Saint-Papoul de la rue Vaneau et la vicomtesse Marie de Champcenais ; petit peuple de Paris avec Mme Maillecotin; et avec la mentalité laïque éprise de probité et d'idéal, personnifiée par l'instituteur Clauricard, de Sampeyre, vieux professeur en retraite imbu des idées de Michelet, Hugo, Renan, Vallès, Quinet, Blanqui, Proudhon. Le jeune Jean Jerphanion quitte ses montagnes pour venir à Paris étudier à l'EcoIe normale. A travers tous ces personnages bruissent les espoirs et les menaces de l`avenir concrétisés dans les grèves et la hantise d'une guerre...

"Les Hommes de bonne volonté" - Il. Crime de Quinette.

Selon le procédé amorcé au tome précédent, Jules Romains brasse, en une nouvelle fresque où s`égare quelque peu le lecteur. divers personnages qu'il ne fait qu`entrevoir : Juliette Ezzelin toujours amoureuse d'un ami de jeunesse, Germaine Baader, Gurau qui est en butte à une cabale des "pétroliers", Jacques Avoyer, Marie de Champcenais, désœuvrée et ravie par de la cour que lui fait Sammécaud, Jerphanion et Jallez, étudiants à Normale supérieure, ainsi que le tranquille boutiquier Quinette qui se porte au secours de Lehendry, falot anarchiste, attiré par l`odeur du crime qu'il renifle sur lui. Cette inclination malsaine porte les pas de Quinette, bientôt assassin, chez un commissaire de police. et nous fait pénétrer ainsi dans un milieu d`indicateurs en lisière de la pègre...

"Les Hommes de bonne volonté" - III. Les Amours enfantines.

Jallez et Jerphanion sur les toits de l'Ecole méditent et échangent des confidences. Jallez évoque Hélène Sigeau, l'aimée de ses quinze ans, évocation qui se poursuivra au cours de nombreuses promenades. Par ailleurs, nous voyons la célibataire refoulée Mlle Bernardine de Saint-Papoul. Marie de Champcenaís courtisée par le pétrolier Sammécaud, le constructeur d`autos Bertrand, l'abbé Mionnet, ancien normalien, le critique Georges Allory, le lieutenant-colonel Duroure, Gurau et Jaurès. La conversation de Gurau et Jaurès nous éclaire sur la situation politique du moment....

"Les Hommes de bonne volonté" - IV. Eros de Paris.

Ce volume est plus particulièrement consacré à évoquer la préoccupation obsessionnelle de tous ces personnages : alors que le pétrolier Sammécaud attend Marie dans sa garçonnière, Germaine Baader est en butte aux privautés de Roccoboni. Isabelle Maíllecotin amoureuse d'un voyou. Jallez rêve d'une affection pure et idéale au milieu d'un tourbillon de tentations, tandis que Jerphanion, plus sagement matérialiste et opportuniste, profite de ce qu`offre l'instant. Tous nous entraînent dans la quête primordiale au sein de Paris, quête que symbolise et nuance d''humour l`apparition du chien Macaire. Deux autres passions se font jour ici : l'art, à la Closerie des Lilas où apparaissent Paul Fort el Moréas, et l`idéal politique au meeting de Jaurès. ..

"... Le ciel ne montre plus aucune lueur qui lui appartienne. Le rougeoiement qui le teinte vient d'en bas. L'air froid mais non glacé est presque immobile. ll mouille légèrement les trottoirs. Il met devant les vitres un premier rideau.

C'est alors que l'amour charnel, de toute la masse de Paris, suinte peu à peu comme une lymphe et paresseusement se rassemble. Des couples s'évadent de la foule, sans que personne y prenne garde. D'autres se rejoignent par des chemins bien calculés. Des femmes sortent d'un grand magasin, tenant par une boucle de ficelle bicolore le paquet qui leur servira d'excuse. Elles hèlent un fiacre fermé, se font déposer à un carrefour et suivent à dix pas une silhouette qu'elles ont reconnue. Des femmes quittent, avec une pression de main qui remercie d'avance, l'amie chez qui elles auraient dû prendre le thé, et qui témoignera en cas de péril. Des femmes entrent par une porte d'église, font un signe de croix, une génuflexion devant la grande nef, et ressortent par la porte opposée, pour gagner le long d'un trottoir sombre le logis secret où l'ami d'enfance de leur mari les attend près d'un feu de bois. La lingère, qui s'est fait donner par sa patronne une course pour un quartier lointain, retrouve au café du métro le monsieur un peu chauve dont elle est la maîtresse depuis trois semaines. Place de la République, les négociants de province engagent la conversation avec des filles décentes, sur les banquettes du café de l'HôteI Moderne, et se disent qu'il leur reste une grande heure pour aller faire l'amour dans un meublé du voisinage avant de

se mettre à leur courrier. Boulevard de Grenelle, des soldats de l'Ecole Militaire poussent la porte de la maison close où naguère Quinette s'est essayé en vain. Les directrices des maisons de rendez-vous prient l'étranger distingué d'attendre dans le salon rose la femme du monde et la danseuse de l'Olympia qu'elles ont mandées par téléphone. Et quelque part un maçon ivre menace d'étrangler sur un lit défait une pierreuse qui lui répond mal.

Jerphanion a longé les Boulevards, pris la rue Taitbout. Arrivé au carrefour d'Antin, il hésite entre la chaussée d'Antin et le boulevard Haussmann. Comment savoir où aller ? Il sait à peine ce qu'il cherche. Il a vu peu à peu les prostituées qu'il rencontrait devenir plus élégantes, d'une hardiesse plus voilée. Certaines se contentent de couler un regard vers vous. Il suffirait d'un rien de fatuité pour croire qu'une femme amie du plaisir, mais qui n'en fait pas métier, vous a distingué dans la foule. Avec d'autres, assises par paires à une terrasse de café, près du brasero, et causant dignement comme des bourgeoises, on sent qu'il siérait de prendre des formes. Il faudrait s'excuser du déplacement d'une chaise, se plaindre de l'odeur du brasero, en venir à des considérations sur l'hiver qui a bien son charme. Parfois même l'oeil de Jerphanion, qui n'est pas encore des plus expérimentés, n'a pas su distinguer la femme qui se vend de la femme qui se donne ..."

"Les Hommes de bonne volonté" - V. Les Superbes.

Marie révèle à Sammécaud l'existence de l`enfant anormal que son mari et elle ont confié à des paysans de la forêt d'Othe. Au cours de la visite qu'ils lui rendent ensemble, Marie cède à Sammécaud dans une auberge de campagne. Sous couvert de trouver un collège anglais pour l`enfant, les deux amants font un voyage à Londres, au retour duquel Marie, inquiète de se trouver enceinte, découvre l'état de misère et d'angoisse dans lequel vit le peuple. Pendant ce temps, Hawerkamp, le bookmaker déjà rencontré dans les tomes précédents, réussit sa première affaire en découvrant une source d`eau minérale. Gurau rêve de justice et écrit des articles généreux dans un journal à la solde des pétroliers...

"Les Hommes de bonne volonté" - VI. Les Humbles.

C'est à une peinture minutieuse de la vie des "pauvres", de la médiocrité pire encore que la misère, que s'attache ici l'auteur. Le petit Louis Bastide se voit récompensé de sa sagesse par l`achat d'une paire de chaussures jaunes. Son père vient de perdre son travail et la famille est vouée à la détresse. De plus, comme "un malheur ne vient jamais seul", Mme Bastide égare son porte-monnaie. Louis, bouleversé, sollicite l'aide de Clauricard, son instituteur, vend bravement visite à l'ex-employeur de son père, puis, désespéré par le refus qu'il essuie, se confesse à l'abbé Jeanne. Le prêtre ému se sert d`une ruse pour remettre par l'intermédiaire de l'enfant à Mme Bastide l'argent perdu. Mais le père n'a toujours pas de travail et Louis, à l`insu de ses parents après l`école, pour gagner un peu d'argent, porte des fleurs, puis des paquets de café dont l'odeur incrustée dans sa péleríne d'écolier souligne le tragique de cette existence enfantine. Stephen Bartlett, un journaliste anglais que nous ne connaissions pas encore, développe sur l`époque des idées pleines d`humour...

"Les Hommes de bonne volonté" - VII. Recherche d'une Église.

Jerphanion et Clauricard constatent que leur génération éprouve le besoin de se rattacher à une Église. Cette recherche d`une communauté nous est montrée à travers plusieurs expériences : celle de Sampeyre, celle de Laulerque attiré par une société secrète pour la paix, et à travers des aperçus sur la franc-maçonnerie. Mais c'est évidemment à d'autres préoccupations que se livrent, en soupant dans un restaurant, Sammécaud, Avoyer, le journaliste Berenine, l'auteur dramatique Mareil. Dans son cabinet ministériel, Gurau médite et songe à dissiper ses soucis chez sa maîtresse. Mais, ayant aperçu une silhouette d'homme chez Germaine, il renonce à sa visite. Bientôt Gurau démissionne de ses fonctions de ministre du Travail. La politique est aussi décevante qu'une femme. Jallez revoit Juliette, malgré son mariage qu'elle lui avait caché de crainte de le perdre une seconde fois...

"Les Hommes de bonne volonté" - VIII. Province.

Jerphanion, chargé de rédiger discours et affiches pour le marquis de Saint-Papoul mis en ballottage à Bergerac, écrit ses impressions à Jallez sur les manœuvres électorales. Elu au second tour, le marquis reçoit dans son château les artisans de sa réussite, ce qui amène à un intéressant tableau de la mentalité et de la vie des hobereaux. De son côté, Laulerque se rend en mission secrète à Amsterdam, tandis que Mionnet se voit confier une mission délicate dans le diocèse de Mgr Sérasquier, compromis dans une trouble affaire financière. Sous sa conduite, nous pénétrons au sein de la province calme et hypocrite, et dans l`intimité des gens d'église. Une intrigue amoureuse, le voile à demi levé sur le "petit couvent" montrent que les prêtres participent aux préoccupations du commun des mortels. Puis viennent faire contrepoint à cette description provinciale celle de Paris qui s'abandonne dans la douceur de juillet, et celle de la station de La Celle-les-Eaux en pleine saison de cure...

"Les Hommes de bonne volonté" - IX. Montée des périls.

Ici est évoquée la transformation radicale que subit Paris, l`immense développement industriel des faubourgs et les bouleversements sociaux qui en résultent : montée du syndicalisme, affrontement de deux pouvoirs, celui des ouvriers et celui de l'Etat qui couvre les intérêts patronaux. L'amendement à la loi de grève des cheminots, qui permet leur mobilisation lors de la grève générale d'octobre 1910, stoppe l'élan syndical et aura de vastes conséquences. Le reflet du monde du travail apparaît au travers de certains personnages : l'ouvrier Maillecotin, les patrons Bertrand et Champcenais. Gurau, hanté par le péril allemand, refuse pourtant le ministère des Affaires étrangères que lui offre Briand. Champcenais et Zulpicher font des transactions avec la Banque de l'Union européenne et Laulerque suit le mystérieux M. Karl, envoyé par l' "Organisation", dans le Midi. Après l`attentat dont Briand est l`objet à la Chambre, Laulerque s'avise que le meurtrier a été armé par son organisation et se sent dupe. Une petite Françoise naît chez Mme Maïeul; Marc Strigelius, employé dans une banque, dévoile à sa sœur les ressorts secrets du monde financier...

"Les Hommes de bonne volonté" - X. Les Pouvoirs.

Nous pénétrons ici dans le mécanisme gouvernemental.

Gurau refuse des mains de M. Monís le portefeuille du ministère du Travail, mais accepte celui des Travaux publics. L'accident d'aviation qui coûte la vie à Bertaux, et le remaniement ministériel qui s'ensuit, lui permettent d'obtenir de Caillaux le portefeuille des Affaires étrangères. Mais Courson, fonctionnaire du Quai d'Orsay, l'avise des tractations secrètes du président du Conseil avec Berlin. Gurau songe à démissionner pour désapprouver l'accord franco-allemand conclu par Caillaux, et en est dissuadé par son dévoué secrétaire Manifassier, que l'attaché de cabinet Geoffroy a convaincu. Laulerque, lui, est en proie aux doutes les plus sérieux sur l' "Organisation". Jerphanion, après s'être attaché Mathilde qu'aime Clauricard, pris de remords, fait marche arrière. Il va bientôt vivre quelques journées privilégiées, malgré les menaces de guerre, dans son pays en Haute-Loire où, avec Jallez, il se repose de leur commun succès à l'agrégation...

"Les Hommes de bonne volonté" - XI. Recours à l'abîme.

Avec Georges Allory, homme de lettres aigri par ses échecs académiques, Isabelle Maillecotin, Romuald Guyard, nous faisons une plongée dans le monde du vice où apparaît aussi Margaret Desideria, l'amíe de Laulerque. Ce dernier, soudain délaissé, séduit Mathilde Cazalis. Dans son salon, Mme Godorp, la maîtresse de Gurau, recueille les rumeurs. Seuls Jerphanion, sous-lieutenant à Reims, et Jallez, journaliste, qui réussit à préserver sa liberté afin d`écrire, échappent à l`avilissement général....

"Les Hommes de bonne volonté" - XII. Les Créateurs.

Les créateurs? Ce sont le docteur Viaur. le poète Strigelius et le peintre Ortegal. Le docteur Viaur. médecin de La Celle-les-Eaux, servi par le hasard qui met sur son chemin un garçon de salle pouvant, comme un yogi. arrêter son cœur à volonté, s'attaque à ce problème essentiel. Avec la rencontre d`Hachenard, enthousiaste pour ses travaux, il projette le dépôt d'un pli cacheté à l'Académie des sciences et une séance d'expérience où seraient invités Vaquez et Balinsky. Strigelius rêve d`un poème écrit à froid, en jouant avec les mots du dictionnaire, et Ortegal, qui fait une peinture saugrenue, ne se soucie pas de l'expliquer. La puissance de Jaurès décline. Gurau. découragé et bedonnant, accepte l'idée d'un conflit armé, mais, de son côté, Jallez qui reste lucide trouve que le sort de l'AIsace-Lorraine ne mérite pas une guerre...

"Les Hommes de bonne volonté" - XIII. Mission à Rome.

L'Eglíse, effrayée par la montée de la gauche en France révélée lors du vote de la loi Combes. st favorable à l'Allemagne. Gurau convainc Poincaré des périls venant de Rome et décide d`envoyer là-bas un observateur. Sur les conseils de Saint-Papoul, assez bon républicain malgré ses origines, la mission est confiée à l'abbé Mionnet. Celui-ci, nanti des conseils de Mgr Sérasquier, se rend à Rome. A sa suite, nous découvrons un dédale d`intrigues et l`existence de mœurs proches de celles de la Renaissance. Dans ce milieu policé et secret, deux courants interfèrent, représentés l'un par le cardinal Merry del Val, hostile à la France, l'autre par son ennemi Giacomo della Chiesa, évêque de Bologne. De Paris, l'inquiétant journaliste international Maykosen envoie au Kaiser des rapports sur la situation en France et lui signale le pacte secret de neutralité signé en 1902 entre l'Italie et la France. Dans le café du Croissant où il sera assassiné un an plus tard, Jaurès confie à Gurau qu'il croit la guerre devenue inévitable...

"Les Hommes de bonne volonté" - XIV. Le Drapeau noir.

Jerphanion annonce son futur mariage à Jallez, Germaine et Marie de Champcenais fréquentent les voyantes, tandis que Quinette en est à son troisième assassinat. Cependant l'approche de la guerre transparaît dans les conversations de trois jeunes écrivains et d'Allory, dans l'esprit de Laulerque, qui voit s'évanouir son rêve pacifiste. Lénine en Suisse, Jaurès, le monde entier apprennent l'attentat de Sarajevo. Jaurès veut espérer encore que la guerre sera évitée, Gurau n'y croit plus. Mionnet expose à Poincaré son double jeu auprès de Merry del Val et de Giacomo della Chiesa. Maykosen et Guillaume Il s'entretiennent. Au milieu de toutes ces menaces, Jerphanion épouse Odette Clisson; Clauricard, Mathilde Cazalis délaissée par Laulerque, tandis que de Londres Jallez envoie une lettre de rupture à Juliette.

"Les Hommes de bonne volonté" - XV. Prélude à Verdun.

L'illusion des peuples partis pour une guerre courte et brillante s'effondre après l'échec des premières offensives. Jules Romains souligne ici l`impuissance, l`incapacité, les vues bornées et égoïstes des hauts commandements. Avec Jerphanion et sa compagnie qui remontent au front, en Champagne, nous subissons la peur et l'horreur permanente de la vie des tranchées. Jerphanion et Clauricard sont profondément désespérés. C'est la fin d`une civilisation. Gurau, que Gallieni a mis au courant de ses inquiétudes au sujet de Verdun insuffisamment protégé, essaie d'attirer là-dessus l`attention de Joffre. Le calme de celui-ci l'impressionne. Maykosen n'hésite pas à conseiller à Guillaume II d'attaquer Verdun. En dépit des croyances bornées et criminelles du haut état-major français confiné dans ses amours-propres, dans le secteur de Clauricard, à Vauquois, dans le secteur de Jerphanion, à Pagny, se déclenchent d”intenses canonnades. et le 21 février 1916 l`attaque allemande déferle sur tout le front de Verdun...

"Les Hommes de bonne volonté" - XVI. Verdun.

Surpris par le bombardement intense, Castaldi, Mazel et Raoul se réfugient dans un précaire abri, tandis que Pierre Lafeuille s`efforce de communiquer avec l'état-major pour l`aviser de la situation. Le commandant qu'il a au bout du fil refuse de croire à la gravité des événements. Pendant ce temps, les soldats tombent, et les survivants des premières lignes françaises sont en butte à l'assaut de l'infanterie allemande alors que leur propre artillerie reste muette. Enfin au Q. G. de Dugny, après hésitations et parlotes qui mettent encore en relief la responsabilité de l'état-major dans les pertes écrasantes des troupes françaises, on se décide à bouger. Le régiment de Jerphanjon, qui a manqué sa relève du fait de la gravité de l'heure, retourne au front. Les applaudissements des civils, dans les villages traversés, ne remontent pas le moral des soldats enclins à penser que, si on leur fait autant fête, c'est qu'on n'attend le salut que de leur mort. Pétain est chargé du commandement de Verdun. Le 151e, à travers la cohue qui encombre les routes de convois de soldats et de réfugiés, approche de Verdun en flammes et, barbotant dans la neige, grimpe le ravin tragique d`Audromont. Un pénible parallèle s'établit entre le sort des soldats jetés à la mort et les trafiquants de l'arrière, tel Hawerkamp, qui s'enrichit grâce à cet immense et absurde holocauste. Hawerkamp a abandonné ses tractations immobilières pour le lucratif négoce des chaussures, cantines, peaux de moutons, grenades. Son employé Wazemmes, après avoir été versé dans l'auxiIiaire à la suite d'une blessure, est récupéré pour mourir au front, entretenu dans l'héroïsme par une marraine royaliste. À une échelle beaucoup plus réduite qu'Hawerkamp, Maillecotin profite lui aussi de la guerre. Tourner des obus lui rapporte davantage que son travail du temps de paix. En face de l'horreur et du désastre, l'abbé Jeanne s`efforce de trouver des excuses à Dieu...

Les deux tomes sur Verdun transcrívent un événement à la mesure d'un pays, et non plus à celle d'un homme, et sont une réussite. Là est le cœur de l'œuvre, la fresque voulue par Jules Romains....

VERDUN, 21 FÉVRIER 1916

Quoiqu'il n'ait pas connu le front, on a toujours reconnu que Jules Romains a su rendre avec une vérité admirable les combats de la guerre de 14. A la façon dont le récit anecdotique se fond dans l'atmosphère générale de la bataille, on reconnaîtra l'unanimisme de l'auteur. Le naturel des propos échangés, puis les comparaisons empruntées aux activités du temps de paix donnent à la guerre une présence singulière : il nous semble que nous faisons corps avec la bataille, comme les combattants. Au cours d'une inspection des avant-postes, le commandant Gastaldi et son adjoint, le sous-lieutenant Mazel, sont surpris par un bombardement. Ils se réfugient dans un abri enterré. Mais il faudrait établir le contact avec l'arrière ; pas de téléphone ; on envoie un agent de liaison : passera-t-il? ... Puis débute une nouvelle phase, après la préparation d'artillerie, c'est l'attaque...

"... Ils se turent quelques instants. Le bombardement semblait bien s'être reporté plus au sud.

- Pour en revenir aux téléphonistes, dit le chef de bataillon, ç'a toujours été des farceurs. Tenez, je me rappelle une histoire qui m'est arrivée en Oranie du Sud, du temps que j'étais simple lieutenant sous les ordres de Lyautey. Le téléphone de campagne en était encore a ses débuts, pour ainsi dire. Et là-bas ça n'avait peut-être pas une grande nécessité. Mais Lyautey - il n'avait pas encore fait son chemin - adorait qu'on soit moderne en tout. Il avait beaucoup d'amour-propre pour les troupes coloniales. Il disait souvent: "Est-ce que vous vous prenez pour des épaves du Second Empire ?..." Alors, un jour...

Gastaldi s'interrompit brusquement. Il regarda Mazel, la bouche ouverte.

- Hein?

- Oui...

- Chutl...

Ils écoutaient, comme ils avaient écouté, quelques heures plus tôt, le cœur de Raoul devenu imperceptible. Il n'y avait pas de doute. On n'entendait plus rien. Ce n'était pas simplement une accalmie, approximative ou locale. Plus rien jusqu'au fond de l'horizon, strictement plus rien. Le bombardement s'était arrêté d'un coup, comme certains orages.

- "Mauvais, ça", murmura Mazel. Il regarda sa montre: 16 heures. Le silence durait depuis une minute. Il se glissa vers l'ouverture de l'abri, avec un reste de précautions. Il vit le sous-bois encore plein de poussière et de fumée. Des brindilles achevaient de tomber des branches. Tout sentait la ruine fraiche. Cela ressemblait à la minute qui suit l'effondrement d'une maison. Le silence était jeté là-dessus comme un drap sur un mort.

Pendant ce temps, Gastaldi avait rampé jusqu'au trou du fond de la sape. Il regarda attentivement la portion du ravin et l'étroite bande des lignes ennemies que son œil pouvait atteindre. Rien ne bougeait encore dans le jour déjà déclinant. Les deux hommes se retrouvèrent au milieu de l'abri.

- Ils sortent?

- Je n'ai rien vu.

- Qu'est-ce qu›on fait, nous?

Le commandant haussa les épaules:

- Si je pensais que nous ayons le temps de rentrer...

Il retourna au fond de la sape :

- "Venez l Venez! ", cria-t-il, "les voilà !... Passez-moi un fusil. Il y a les fusils de ces pauvres bougres, dans l'encoignure en face de vous. Donnez-m'en un. Quand le magasin sera vidé, vous me passerez l'autre. Est-ce que vous voyez assez clair pour recharger?

- Vous ne croyez pas", dit Mazel en lui tendant le premier fusil, "que nous serions plus utiles la-bas?

Mais Gastaldi venait d'entrer dans une sorte d'exaltation :

- Allez-y si vous voulez. Moi, je tire... Il n'y a personne pour les recevoir. Tout le monde est mort. Je ne les laisserai pas monter comme ça.

(..)

A la première ligne du Bois d'Haumont, du Bois des Caures, du Bois de Ville, de la Montagne, de l'Herbebois, il y avait, ça et la, des gens qui par hasard n'étaient pas morts. Par paquets de deux ou trois, dans une tranchée, dans un abri. Quelquefois même, dans une plus parfaite solitude, celle d'un homme réellement seul, au milieu d'une terre éboulée et de camarades morts. Chacun pensait comme Gastaldi qu'à gauche et à droite tout le monde était mort.

Chacun de ces survivants solitaires voyait ainsi de petites silhouettes, couleur de sauterelle grise, sortir là-bas de la tranchée ennemie ; sortir non par un jaillissement dru, mais peu à peu, presque une à une. Sans aucune précipitation. Comme des ouvriers de la voie qui ayant fini leur travail verraient arriver le train de plates-formes qui doit les ramener, et se dirigeraient vers lui en traînant leurs souliers sur le ballast.

Des silhouettes courbées ; avec un bras droit ballant, lequel tenait un instrument assez court, qui était un fusil ; avec une tête surbaissée par le casque, rendue pareille à une enflure pustuleuse, à un bubon.

Les silhouettes ne montaient pas vite ; ne montaient même pas droit. Elles avaient l'air de choisir leur chemin. Cela ne ressemblait nullement à un assaut. On aurait dit des gens qu'on a chargés de recueillir des choses tombées ; ou qui cherchent des champignons dans l'herbe, des escargots dans les buissons.

Chacun des survivants était donc persuadé qu'íl était seul, ou qu'ils étaient deux ou trois camarades seuls, tout seuls en première ligne, à voir venir ces visiteurs un peu lents, et gris sauterelle. Que pouvait-il faire à lui seul? Que pouvaient-ils faire à deux ou à trois dans les décombres de leur tranchée? Pourtant ils se mettaient à tirer en écartant le camarade mort qui les empêchait de s`appuyer au parapet, comme trois heures plus tôt ils en avaient écarté un autre pour casser la croûte. Et quand il leur restait une mitrailleuse que le bombardement n'avait pas démolie, l'un des survivants pointait la mitrailleuse, et l'autre passait les bandes.

Alors ils étaient tout surpris d'entendre que de loin en loin, le long de la première ligne, d'autres fusils tiraient ; que d'autres mitrailleuses faisaient tac-tac-tac-tac... "Tiens ! ils ne sont pas tous morts ! " se disaient-ils. A quoi ils ajoutaient aussitôt: "Mais en arrière, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir nous aider? Qu'est-ce qu'ils attendent pour demander l'artillerie ?"

"Les Hommes de bonne volonté" - XVII. Vorge contre Quinette.

Le projecteur éclaire de nouveau comme au tome II le personnage de Quinette. Tel une planète entraînant dans sa course des satellites, il attire le poète Claude Vorge et les líttérateurs de son acabit. Vorge aimanté par le crime, un peu comme Quinette jadis avec Lehendry, prend connaissance d'un rapport de police sur Quinette. Celui-ci, convoqué par Fachuel, se défend avec maestria des soupçons qui pèsent sur lui. Admiratif, Vorge lui rend visite et l`interroge sur le meurtre qu`il lui attribue. Quinette s'en défend, mais, flatté par l'empressement de Vorge, se laisse introduire, après un dîner, chez le substitut Fachuel, convaincu qu'il rend service au Deuxième Bureau, dans la compagnie de gens d'avant-garde amis de Vorge. Celui-ci, que la plate réalité écœure, est envoûté par la personnalité de Quinette qu'il prend pour un maître. Mais Quinette sent sa raison vaciller quand éclate l'affaire Landru qui relègue dans la médiocrité ses propres crimes. Vorge cependant, peut-être pour arracher son estime, peut-être pour attirer ses confidences, cherche à étrangler la belle et indolente cliente de Quinette. Il n'y parvient qu'à moitié. En contrepoids à ces délires, de Rhénanie où Jerphanion est en occupation, de Vienne où Jallez fait un reportage, nous parvient à travers la correspondance des deux amis l'assurance que l'Europe entrevue par Hugo et Beethoven n`est qu'un mythe. Les fêtes de la Victoire du 14 juillet 1919, placées sous l'égide des morts, démontrent la décadence et la dégradation d`une époque qui a fait si bon marché de la vie humaine...

"Les Hommes de bonne volonté" - XVIII. La Douceur de la vie.

Jallez, installé à Nice pour l'hiver, fait la connaissance d`une petite vendeuse, Antonia, se souvient d'Hélène Sigeau, hésite entre la grande passion et l`aventure sans lendemain. Il s'installe dans un meublé de la vieille ville qui le charme et, au retour d'une promenade, envoie un bouquet à Antonia avec qui il va engager une idylle. Il confie ses hésitations et ses scrupules à la belle Elisabeth Valavert qui aurait rêvé d'un autre rôle que celui de confidente. Il fait la connaissance du libraire Quinette-Descomble qui a réalisé son rêve et tient une librairie en compagnie de la belle indolente, dans le vieux Nice. Sa visite à Mionnet, devenu évêque de Digne, nous montre le chemin parcouru par celui-ci. Ces vacances niçoises abandonnées à la douceur de vivre prennent fin avec le départ de Jallez pour Genève où il a obtenu un poste dans la S.D.N. naissante. De son côté, Clauricard se tourne vers la Russie, tandis que Laulerque, établi en Suisse, profite de ce séjour en pays neutre pour prendre contact avec des pacifistes de divers pays...