- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci - Lukacs

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Hesse

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Cassirer

- Harlem - Langston Hughes

- Lovecraft

- Zamiatine

- Svevo - Pirandello

- TS Eliot

- W.Benjamin

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

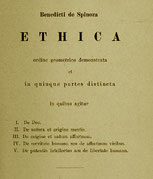

Baruch Spinoza (1632-1677), "Traité pour la réforme de l'entendement" (1662), "Ethique" (1677), "Tractatus Theologico-Politicus" (1677) - Uriel da Costa (1585-1640) - Henry Oldenburg (1619-1677) - Lodewijk Meyer (1629-1681) - Jarig Jelles (1620-1683) - Adriaan Koerbagh (1633-1669) - Johannes Bouwmeester (1630-1680) - ..

Last update 10/10/2021

"Sans Dieu rien ne peut être ni être conçu" - Le libre-arbitre est une illusion, la liberté humaine est illusoire. Pourtant notre existence d'être humain, qui n'est qu'une part d'une nécessité irréductible à notre nature et qui nous dépasse infiniment, peut nous permettre de formuler malgré tout une connaissance qui nous achemine vers une certaine forme de liberté : une liberté rationnelle qui nous permet de nous appréhender comme un être de passions et de prendre conscience de cette nécessité coextensive à notre nature.

Baruch Spinoza pose, en cette deuxième moitié du XVIIe, une équation qui de nos jours, si elle ne nous est pas compréhensible nous indiffère sans retour. Le XVIIIe siècle est passé par là. Le qualificatif de spinoziste en est venu à désigner abusivement les matérialistes parce qu'il critique la théologie traditionnelle et l'idée d'un Dieu créateur. Certes, le Dieu de Spinoza n'est pas celui du judéo-christianisme, un Dieu personnel auquel il nous est possible de nous adresser. Il n'a crée ni ne transcende ce monde, il est ce monde. Panthéisme et déterminisme se côtoient. Quant à l'être humain, tout à ses passions, il n'a aucune conscience d'appartenir à la nature divine.

Trait particulier de ce XVIIIe siècle en effervescence intellectuelle constante, on réinterprète tant Spinoza que Locke ou Bayle, un Fontenelle retient la métaphysique de Descartes pour ruiner toute métaphysique, il s'agit avant toutes choses de ne retenir du passé que les éléments justifiant le présent et sa critique. Ainsi, de Spinoza, on ignore l'inspiration maîtresse de l'Éthique, son ivresse de Dieu, son effort pour affranchir l'âme de la servitude des passions et la libérer par l'amour intellectuel de Dieu, qui nous fait prendre conscience de notre éternité. On n'en retient que certaines données séparées de leur contexte et qui apparaissent propres à ruiner les croyances traditionnelles et bouleverser l'ordre établi : à savoir que le moteur de tout être est le désir, ou la tendance à persévérer dans son être, que l'être humain n'est pas un empire dans un empire, mais qu'il est régi par les lois nécessaires qui régissent l'univers, que Dieu et la Nature sont une seule et même chose. Bayle expliquera dans son Dictionnaire "Voici ce que c'est : à vue de pays, on appelle Spinozistes tous ceux qui n'ont guère de religion, et qui ne s'en cachent pas beaucoup..."

Plus encore qu'à l'Éthique, on demande au Traité théologico-politique, paru en 1670, traduit en français en 1678, des arguments contre l'autorité sacrée de l'Écriture et de la révélation, des prophéties et des miracles, à l'interprétation desquels, selon Spinoza, ne doit être appliquée aucune autre règle que celles de la critique telles que les prescrit la lumière naturelle, aucune autre méthode que celle dont on se sert pour interpréter la Nature par la Nature elle-même, la foi n'ayant rapport qu'à la pratique de l'obéissance et de la piété, non à la connaissance de la vérité, seul objet de la philosophie : en sorte que l'Écriture laisse la Raison entièrement libre. C'est ce que va montrer encore, avec plus de rigueur, l'oratorien Richard Simon dans son Histoire critique du Vieux Testament (1678) et du Nouveau Testament (1689-1693), et l'on se gardera bien, en le suivant, de maintenir, comme il le fait, la valeur de la tradition pour l'interprétation des textes sacrés issus d'elle, mais l'on en viendra, comme le prévoyait Bossuet, que l'Écriture est à traiter comme un livre humain, et l'on ne tardera pas à dire avec le baron de Lahontan : "Comment veux-tu que je croie la sincérité de ces Bibles écrites depuis tant de siècles, traduites de plusieurs langues par des ignorants qui n'en auront pas conçu le véritable sens, ou par des menteurs qui en auront changé, augmenté ou diminué les paroles qui s'y trouvent aujourd'hui?" (Dialogues curieux, 1703).

Après la cité de Dieu et avec elle, c'est la cité du Roi qui se trouve ébranlée jusque dans ses fondements par les principes qu'on tire de Spinoza. Comme on avait puisé dans le Traité théologico-politique des arguments contre la première, on y cherche des preuves contre la seconde, contre le pouvoir absolu que s'arrogent les rois, contre la superstition par laquelle les puissants tiennent asservi le peuple, dont ils ont pour unique tâche d'assurer la liberté par le respect de leurs droits inaliénables, car telle est la fin de l'État, telle est la condition nécessaire au maintien de la paix. Cependant le pouvoir est-il autre chose qu'une délégation consentie par les sujets? N'est-il pas issu d'un pacte qui est la seule source de son autorité, et dont la fin qui le légitime est précisément de sauvegarder l'intérêt et la liberté de ceux qui l'ont conclu? Voilà ce que laisse dans tous las cas clairement entendre Spinoza dans la préface de son Traité. Et voilà, dans la continuité, ce qu'on enseigne et qu'on pratique en Angleterre comme en Hollande, et ce que revendiquent, avec Jurieu (Lettres pastorales adressées aux fidèles de France qui gémissent sous la captivité de Babylone, 1689) les protestants exilés de France par la Révocation de l'Édit de Nantes (1685). Et voilà enfin ce que proclame Locke, ennemi de la théocratie anglicane comme de tout dogmatisme individuel, et soucieux d'amener l'esprit à "la nature inflexible des choses et à leurs relations inaltérables". On ne discute pas ici du fond mais du détournement de pensée d'un Spinoza qui avait démontré qu'aux yeux de la Raison tout, dans la théorie comme dans la pratique, est soumis à l'ordre nécessaire et éternel de la Nature (Eth. II, 44). Dieu ou la Nature, scande Spinoza, car "je ne sépare pas Dieu de la Nature", écrivait-il à Oldenburg en 1661, et il le justifiait tout au long de son chapitre sur les Miracles, où il s'insurge contre l'opinion de ceux qui assimilent la puissance de Dieu à l'empire arbitraire de je ne sais quelle majesté royale (tanquam Regiae cujusdam majestatis imperium), alors qu'elle n'est autre chose que l'ordre même de la Nature, suite nécessaire des lois éternelles.

De l'équation Dieu-Nature, posée par Spinoza, le XVIIIe siècle ne retiendra que le second terme, qui lui suffisait....

BEERSTRATEN, Jan Abrahamsz, Skating at Sloten, near Amsterdam, 1660-1665, Metropolitan Museum of Art, New York

Né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, Baruch Despinoza (après sa rupture avec la synagogue en 1656, Spinoza changea son nom de Baruch pour celui de Benedictus ou Bento. Dans son livre "The philosophy of Spinoza unfolding the latent processes of his reasoning" (1934), H. A. Wolfson distinguera un Spinoza explicite, Benedictus, et un Spinoza implicite, Baruch, cabaliste et scolastique) appartenait à une famille de ces Juifs espagnols qui, pour se soustraire aux suspicions dont ils étaient l'objet, avaient dû émigrer au Portugal, où ils se fixèrent, puis chercher asile en France, à Bordeaux, à Bayonne, à Nantes, et finalement, ou parfois directement même, en Hollande, où, malgré l'intolérance du parti calviniste au pouvoir, ils jouissaient d'une liberté relative dans l'exercice de leur culte. Cependant, les Juifs espagnols et portugais, auxquels Spinoza appartenait - et ce trait doit être retenu, car il explique le caractère foncièrement ibérique de son génie, - étaient très différents de leurs coréligionnaires des Pays-Bas. Ils descendaient, pour la plupart, des Marranes, devenus catholiques å la suite d'un édit de Ferdinand le Catholique en 1492, mais demeurés Juifs de cœur, et Juifs espagnols de tempérament. Soustraits, en leur pays d'origine, à l'enseignement talmudique de la communauté hébraïque, ils s'étaient adonnés aux sciences profanes, logique et métaphysique, mathématiques, mécanique, médecine, qui étaient tout à fait étrangères aux Juifs d'Amsterdam et les surprirent et les scandalisèrent chez les nouveaux venus. Tel cet Uriel da Costa (1585-1640), en qui se découvre la figure tragique des Marranes hispano-portugais, et qui, venu à l'âge de trente ans (vers 1618), de Porto, où il était né, en Hollande, où il se fixa, propose aux hommes dans ses écrits (Carl Gebhardt, Die schriten des Uriel du Costa), et en particulier dans son "Exemplar humanae vitae" (Exemple d'une vie humaine, 1640), un idéal de vie purement humaine, s'attaque à la tradition juive, en montrant que la loi de Moïse est en contradiction avec la loi de nature, et proclame la condition mortelle de l'âme : toutes thèses que l'on retrouvera sous une autre forme chez Spinoza, bien que la tradition spinoziste, demeurée encore vivante de nos jours au Portugal, sépare Spinoza d'Uriel da Costa, tout au moins sur la question controversée de la mortalité ou de l'immortalité de l'âme.

La famille de Spinoza était originaire, ce semble, de Galice, où l'on trouve, dès le XIVe siècle, des Espinosa à Orense. En quittant l'Espagne, les Spinoza s'installèrent d'abord au Portugal, à Figueira, près de Coïmbre, selon les uns, mais plus probablement à Vidigueira, près de Beja, dans le sud du Portugal, et ils gardèrent toujours des attaches étroites avec leur pays d'adoption. Un curieux contrat retrouvé dans les archives de la ville d'Amsterdam relate, à la date du 28 avril 164-1, le mariage de Michael de Espinosa de Vidiger, veuf de Debora Despinosa, avec Esther de Espinosa de Lisbonne, les deux demeurant à Vloijenburg. La famille de Spinoza était alors fixée à Amsterdam, qui était le siège d'une importante communauté juive, riche, bien organisée, dotée d'œuvres d'assistance et d'éducation, et d'une Banque de crédit destinée à financer les entreprises qui avaient été transférées d'Espagne en Hollande : commerce des denrées coloniales, des épices, des joyaux, des pierres précieuses, exigeant des connaissances variées et des relations étendues. Le père du philosophe, Michel Despinoza, comme son grand-père Abraham, était un marchand considéré, qui fut chargé de fonctions importantes au sein de la communauté israélite. Sa mère, la seconde femme de Michel, Hana Debora, mourut en 1638.

Les Spinoza habitèrent d'abord la Cité aux puces (Vloijenburg), puis le quartier plus sain et plus confortable de Burgwall, près de la nouvelle synagogue. A l'école de la communauté juive, ouverte depuis 1620, le jeune Baruch reçut sa première formation. Il fut initié par ses maîtres, notamment par Saül Morteira, à la langue hébraïque, aux livres de l'Ancien Testament, aux études talmudistes : . Spinoza se réfèrera à l'opinion des "anciens Hébreux" dans Ethique II, 7, et dans une lettre à Oldenburg, et citera plusieurs fois le Talmud dans le Traité théologico-politique. Il manifesta de bonne heure ses dons, car, au dire de Johannes Colerus (1647-1707), ministre luthérien et auteur d'une biographie de Spinoza, "il n'avait pas quinze ans qu'il formait des difficultés que les plus habiles d'entre les Juifs avaient de la peine à résoudre". Il reçut là une éducation tout entière pénétrée d'une atmosphère théologique, qui lui apprit à mettre Dieu au principe de toutes ses pensées, de tous ses actes, de tous les événements de sa vie : en sorte que, bien loin de mériter l'appellation d' "athée de système" que lui décernera Pierre Bayle dans son Dictionnaire historique et critique, , - accusation déjà formulée de son vivant et contre laquelle il proteste énergiquement, car "les athées, écrit-il, ont coutume d'avoir un amour immodéré des honneurs et des richesses, que j'ai toujours méprisés" (Ep. 43) -, on doit le considérer bien plutôt, avec Novalis et le romantisme allemand, comme un "penseur ivre de Dieu", quoi qu'on puisse penser par ailleurs de la conception qu'il se fait de Dieu et de son infinie puissance. Au reste, sur ce dernier point, il ne paraît pas douteux qu'il ait subi dès cette époque l'influence d'un maître qui fréquentait la synagogue dans les années 1644-45, le protestant anti-trinitarien Pieterszoon Beelthouwer (1603-1665), appartenant à la secte des Doopszinden, qui enseignait que Dieu est tout, qu'il contient tout, et qui faisait appel à l'unité de la nature, par l'union de Dieu et du monde. Ainsi, tout jeune, à l'âge où l'esprit reçoit ses premières et plus vives impressions, Spinoza était mis en face de la doctrine dont s'inspirera toute sa philosophie : la causalité immanente de Dieu, comme fondement de l'unité de Dieu et de la Nature. En même temps, il était rompu par ses maîtres juifs à l'exégèse subtile et compliquée des textes sacrés (cf. la grande Bible massorético-rabbinique de Johannes Buxtorf (1564-1629), 1618) qui se retrouve dans une partie de son œuvre, et qui l'habitua dès cette époque à un certain raffinement dans l'argumentation.

C'est entre les années 1651 et 1655 que paraît s'être décidée la vocation de Spinoza et que se fixèrent dans son esprit les principes de sa philosophie. Ayant peu de goût pour la profession de marchand, qu'il eut cependant à exercer occasionnellement, et les fonctions publiques lui étant interdites, il parait avoir songé à se préparer au rabbinat, et, en tout cas, il préluda à ses recherches spéculatives par l'étude approfondie de la Cabale et de la philosophie juive du Moyen âge, ainsi que de la scolastique contemporaine.

Cependant, la connaissance de la Bible, du Talmud, de la Cabale et de ses commentateurs, ainsi que de la philosophie juive, ne lui suffisait plus, et il résolut, au dire de Colerus, de ne plus consulter que lui-même, mais de n'épargner aucun soin pour arriver à la découverte de la vérité, dont l'amour était sa passion dominante. Dans son désir d'étendre ses connaissances, il décida de s'adresser à un homme réputé pour la variété de son savoir, le médecin et philosophe Franciscus van den Enden (1602-1674), curieux de l'antiquité classique, de la philosophie nouvelle et des sciences, adepte, au surplus, de la théosophie alors si répandue en Italie et dans les pays germaniques : homme singulier, qui devait passer en France, où il fut médecin et conseiller du roi Louis XIV et finalement pendu pour avoir pris part à une conspiration contre le roi (1674).

C'est après la mort de son père (30 mars 1654) et la rupture de ses liens avec sa famille, que Spinoza paraît s'être rapproché de van den Ende au point d'habiter sa demeure à Amsterdam. Van den Ende avait une fille unique, qui possédait la langue latine parfaitement bien, ainsi que la musique. "Comme Spinoza avait occasion de la voir et de lui parler très souvent", nous conte Colerus après Bayle, "il en devint amoureux, et il a souvent avoué qu'il avait eu dessein de l'épouser. Ce n'est pas qu'elle fût des plus belles et des mieux faites, mais elle avait beaucoup d'esprit, de capacité et d'enjouement : et c'est là ce qui avait touché le cœur de Spinoza, aussi bien qu'un autre disciple de van den Ende, nommé Kerkering, natif de Hambourg. Celui-ci s'aperçut bientôt qu'il avait un rival et ne manqua pas d'en devenir jaloux : ce qui l'obligea de redoubler ses soins et ses assiduités auprès de sa maîtresse. Il le fit avec succès; quoique le présent qu'il avait fait auparavant à cette fille d'un collier de perles de la valeur de deux ou trois cents pistoles contribuât sans doute à lui gagner ses bonnes grâces. Elle les lui accorda donc et lui promit de l'épouser : ce qu°elle exécuta fidèlement après que le sieur Kerkering eut abjuré la religion luthérienne dont il faisait profession et eut embrassé la catholique."

Spinoza revint donc à ses chères études et s'y adonna tout entier (Paul Vulliaud, Spinoza d'après les livres de sa bibliothèque, 1934). Avec van den Ende son horizon s'élargit singulièrement. Il apprit avec lui le latin, qui lui donnait accès à la scolastique et aux sciences, aussi bien qu'aux chefs-d'œuvre de l'antiquité classique, Plaute, Cicéron, Virgile, Ovide, Martial, Sénèque, Tacite, Pétrone, qu'il fréquents assidûment, comme les poèmes de Jean Pinto Delgado, de Francisco de Quevedo, de Gongora, les "Nouvelles exemplaires" de Cervantes, "El Critico" de Balthazar Gracian, les comédies de Perez de Montalvan, qui marquèrent son œuvre de l'influence du baroque. Par van den Ende, il connut ceux qu'on appelait, les "libertins", disciples des Italiens, que l'on soupçonnait de "jeter dans les esprits les premières semences de l'athéisme". En même temps qu'aux plus récents écrits des scolastiques, il s'initie à la philosophie des modernes, avec son armature de sciences, mathématiques, astronomie, mécanique, chimie, sciences de la nature. Il s'adonne lui-même à la recherche : avec son ami Henry Oldenburg (1619-1677) de Brême, secrétaire de la Société royale de Londres et immense intermédiaire des savants de l'époque, dont il fit la connaissance en 1661, il discute des expériences de Robert Boyle sur le nitre, la fluidité et la solidité; avec le philosophe allemand Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), il s'entretient de questions relatives à l'optique et à la construction des lunettes; avec Christian Huygens (1629-1695), de la réfraction et de l'avantage qu'il y a, selon lui, à se servir comme objectif d'une lentille plane-convexe plutôt que convexe-concave; avec Jarigh Jelles (1620-1683), qui préfaça les éditions posthumes du philosophe, du télescope et des vases communicants....

Il en tire la confirmation de cette idée que l'on doit bannir de la philosophie naturelle les formes substantielles, les qualités et les fins, et que tous les changements des corps se font selon les lois de la mécanique (Ep. 13. Eth. II). Lui-même composa un traité de l'Arc-en-ciel, et, au témoignage des éditeurs de ses OEuvres posthumes, il songeait, lorsqu'il mourut, à écrire un traité d'algèbre, "selon une méthode plus courte et plus intelligible". Il possède et lit, avec les œuvres d'Hippocrate dans l'édition de Cornarius (1554), les observations anatomiques de Niels Stensen (1638-1686), ce médecin danois qui tenta de le convertir au catholicisme (Ep. 76), et il a pu puiser dans l' "Idearum operatricium Idea" de Marcus Marci de Prague (1635) le principe que l'âme est l'idée du corps. Enfin, nous apprend Colerus, les œuvres de René Descartes lui étant tombées entre les mains, il les lut avec avidité, et, dans la suite, il a souvent déclaré que c'était là qu'il avait puisé ce qu'il avait de connaissances en philosophie.

Mais il convient de nous arrêter pour étudier de plus près la dette de Spinoza envers ses prédécesseurs, la pensée de Spinoza ne naît pas ex nihilo, le contexte intellectuel est d'une grande richesse. C'est à la scolastique de son temps qu'il s'adonna d'abord, semble-t-il : par elle, il s'initia à la méthode syllogistique, qui se substitua chez lui aux procédés de discussion talmudiques, et il apprit le maniement des concepts aristotéliciens qui fourniront à son intuition fondamentale de Dieu et de la puissance divine une expression, voire une formulation, qui n`ont pas été étrangères, selon Bergson, à l'infléchissement, sinon même à la déviation de sa visée première. Il ne semble pas que sa formation scolastique ait été puisée aux sources : il possédait, il est vrai, une édition latine des œuvres d'Aristote, ainsi que la "Logica vetus et nova" de Jean Clauberg (1658), le "Systema Logicae" de B. Keekermann (1615), et la "Logique" de Port-Royal. Il a lu saint Augustin, dans l' "Epitome" de ses œuvres qu'en a donné Jean Piscatorius (1555), le "Nucleus historiae ecclesiastique" de l'arminien Christophe Sandius (1668), l' "Institution chrétienne" de Calvin traduite en espagnol par Cyprien de Valera (1597), les ouvrages de Jean de Bologne sur la "Prédestination" (1555), et de Grotius "De satisfactione Christi" contre Fauste Socin (1661). Mais, bien qu'il se réfère aux thomistes et fasse des emprunts à Duns Scot, il ne paraît pas avoir pratiqué saint Thomas non plus que Duns Scot. Ce qu'il en connaît procède de deux auteurs : Adriaan Heereboord (1613-1661), qu'il cite dans les "Cogitala metaphysica" (II, 12), et dont il suit les "Maletemata" (1659) pour son exposé des causes dans le "Court Traité" (I, 3); et Franco Burgersdijck (1590-1635), le maître d°Heerebord à Leyde, chez qui l'on discerne une inspiration suarézienne et scotiste puisée à l'Ecole des théologiens de Salamanque, dont l'influence était alors si forte. Nous la retrouvons, avec des altérations caractéristiques, dans la pensée maîtresse et les formules mêmes des deux premières en date de ses œuvres, le "Court Traité", et les "Cogitata metaphysica" dont il a fait suivre son exposé des "Principes de la philosophie de Descartes", et dans lesquels il aborde, selon ses propres termes, les questions les plus difficiles de la métaphysique, générale et spéciale, concernant l'Être, les affections et les modes sous lesquels nous concevons l'essence et l'existence de chaque chose, et la dépendance nécessaire des créatures à l'égard de Dieu, ainsi que les attributs mêmes de Dieu et la nature de l'esprit humain.

Avec les "Disputationes metaphysicae" (1597) de Francisco Suarez (1548-1617), Spinoza fait des transcendantaux, l'Un, le Vrai, le Bien, de simples êtres de raison (Cog. Met. I, 6); il suit également Suarez dans l'ordre d'exposition des attributs de Dieu (Cog. Met. pt. II) : éternité, unicité, immensité, immutabilité, simplicité essentielle, omniscience, toute-puissance. L'argumentation par laquelle, à l'encontre des arguments de Franco Burgersdijck, il établit l'unicité de Dieu est empruntée à Duns Scot (Distinctiones in IV libros Sententiarum). De l'école franciscaine et des nominalistes, dont l'enseignement était assuré à Salamanque par la chaire de Durand de Saint-Pourçain, il tient cette idée, qui apparaît de bonne heure chez lui et qu'il maintiendra jusqu'au bout, en accord avec son goût de la réalité concrète (l'idée-mère au dire de certains critiques), à savoir que Dieu connaît essentiellement les choses singulières (Court Traité I, 6. Cog. Met. II, 7. Cf. Ethiq. V, 24) : car, dit-il, admettre que Dieu ne connaît que les choses universelles, c'est lui attribuer la connaissance de choses qui ne sont pas et qui n'ont aucune essence en dehors des choses singulières, alors que Dieu connaît essentiellement les choses singulières, qui sans son concours ne peuvent exister même un instant, et ne connaît les choses universelles qu'en tant qu'il connaît les représentations que s'en font les hommes. Sinon, cela reviendrait à dire, avec Aristote et Averroès, que Dieu connaît ce qui n'est pas et ne connaît pas ce qui est.

"Plus nous comprenons les choses singulières, et plus nous comprenons Dieu." Seulement, pour Spinoza, les choses singulières ne sont pas contingentes : le contingent, comme le possible, est un être de raison, ou mieux un simple défaut de notre intelligence (Cog.Met. I, 3). Les choses singulières sont nécessaires comme Dieu même et comme tout ce qui dépend de Dieu. Ici s'opère la coupure entre Spinoza et ses maîtres scolastiques : s'il parle encore, à cette époque, de création (Cog. Met. II, 10) et de choses créées (II, 7), c'est en un tout autre sens qu'eux. A proprement parler, écrit-il à Oldenburg en 1661, les hommes ne sont pas créés, ils sont seulement engendrés (Ep. 4). Et, en 1674, il écrit à Hugo Boxel (Ep. 54) : Parler de création libre, c'est faire du monde un effet fortuit. Spinoza ne conçoit qu'un mode de l'être, en Dieu comme dans tout le reste : la nécessité (Cog. Met. I, 3); car les choses créées ou prétendu telles dépendent de Dieu quant à l'essence et quant à l'existence, et cette dépendance implique une nécessité mise en elles relativement à leur essence et à leur existence, en sorte qu'elles ne sauraient être autrement qu'elles ne sont.

Pensées Métaphysiques, I, III

"La possibilité et la contingence ne sont rien que des défauts de notre entendement.

S’il plaisait à quelqu’un de le nier, il ne serait pas difficile de lui démontrer son erreur. S’il considère la Nature, en effet, et comme elle dépend de Dieu, il ne trouvera dans les choses rien de contingent, c’est-à-dire qui, envisagé du côté de l’être réel, puisse exister ou ne pas exister, ou, pour parler selon l’usage ordinaire, soit contingent réellement ; cela se voit facilement par ce que nous avons enseigné dans l’Axiome 10, partie I : la même force est requise pour créer une chose que la conserver. Par suite, nulle chose créée ne fait quoi que ce soit par sa propre force, de même que nulle chose créée n’a commencé d’exister par sa propre force, d’où il suit que rien n’arrive sinon par la force de la cause qui crée toutes choses, c’est-à-dire de Dieu qui par son concours prolonge à chaque instant l’existence de toutes choses. Rien n’arrivant que par la seule puissance divine il est facile de voir que tout ce qui arrive arrive par la force du décret de Dieu et de sa volonté.

Or comme en Dieu il n’y a ni inconstance ni changement (par la Proposition 18 et le Corollaire de la Proposition 20, partie I), il a dû décréter de toute éternité qu’il produirait les choses qu’il produit actuellement ; et, comme rien n’est plus nécessaire que l’existence de ce que Dieu a décrété qui existerait, il s’ensuit que la nécessité d’exister est de toute éternité dans les choses créées. Et nous ne pouvons pas dire que ces choses sont contingentes parce que Dieu aurait pu décréter autre chose ; car, n’y ayant dans l’éternité ni quand, ni avant, ni après, ni aucune affection temporelle, on ne peut dire que Dieu existât avant ces décrets de façon à pouvoir décréter autre chose.

La conciliation de la liberté de notre arbitre avec la prédestination de Dieu dépasse la compréhension de l’homme.

Pour ce qui touche la liberté de la volonté humaine que nous avons dit être libre (Scolie de la Proposition 15, partie I), elle se conserve aussi par le concours de Dieu, et aucun homme ne veut ou ne fait quoi que ce soit sinon ce que Dieu a décrété de toute éternité qu’il voudrait et ferait. Comment cela est possible tout en maintenant la liberté humaine, cela passe notre compréhension ; et il ne faut pas rejeter ce que nous percevons clairement à cause de ce que nous ignorons ; nous connaissons en effet clairement, si nous sommes attentifs à notre nature, que nous sommes libres dans nos actions et que nous délibérons sur beaucoup pour cette seule raison que nous le voulons ; si nous sommes attentifs aussi à la nature de Dieu nous percevons clairement et distinctement, comme nous venons de le montrer, que tout dépend de lui et que rien n’existe sinon ce dont l’existence a été décrétée de toute éternité par Dieu. Comment maintenant l’existence de la volonté humaine est créée par Dieu à chaque instant de telle sorte qu’elle demeure libre, nous l’ignorons ; il y a en effet beaucoup de choses qui passent notre compréhension et que nous savons cependant qui sont faites par Dieu, comme par exemple cette division réelle de la matière en particules indéfinies en nombre démontrée par nous avec assez d’évidence (dans la Proposition 11, partie II), bien que nous ignorions comment cette division a lieu. On notera que nous supposons connu ici que ces deux notions de possible et de contingent signifient seulement un défaut de notre connaissance au sujet de l’existence d’une chose."

L'idée qui est le point de départ du spinozisme, c'est que de l'immutabilité divine se déduit la nécessité pour toutes choses d'être ce qu'elles sont, de telle sorte que le réel, l'intelligible et le nécessaire ne font qu'un. Cette idée, qui exclut toute création, Spinoza l'a trouvée peut-être chez Chasdaï Crescas et chez Maïmonide, qui lui ont transmis un écho direct de la tradition néoplatonicienne des Alexandrins et, en particulier, de Plotin. Cette même idée, il la trouvait exprimée déjà dans les thèses averroïstes de Boèce de Dacie condamnées en 1277, et chez certains maîtres d'Oxford comme Bradwardine qui, dans son De causa Dei (1335), déduit tout de la volonté nécessitante de Dieu selon une "nécessité toute mathématique" que Leibniz rapproche de Wiclef, de Hobbes et de Spinoza (Théodicée I, 27). Il la trouvait également chez Giordano Bruno (1548-1600), qui, dans ses écrits publiés en 1584 durant son séjour en Angleterre, dit expressément : la multiplicité de l'univers n'étant pas cause de soi doit être ramenée à une cause, car tout ce qui n'est pas principe et première cause a un principe et une cause, à savoir Dieu, l'Unité infinie, qui est tout, qui s'explique en un univers infini ne faisant qu'un avec son principe. Car une cause infinie a nécessairement un effet infini, sans quoi serait amoindrie la perfection et la puissance de Dieu avare de ses possibles. Métaphysique de l'Un, qui tend à un immanentisme décidé, bien que, dans le traité "De minima" (1591), Bruno professe que l'Unité infinie qui contient tout est néanmoins transcendante "super omnia". Dans le dialogue des "Fureurs héroïques" (Heroici Furori), d'inspiration néoplatonicienne, G. Bruno, avant Spinoza, tire de ces principes une éthique, dont la règle unique est l'ascension vers Dieu, le retour de l'âme exilée dans le monde du divers à l'Unité suprême, par la connaissance et l'amour liés, car l'amour et son objet ne font qu'un, et cet objet c'est Dieu (cf. le dernier sonnet du premier dialogue).

L'influence de G. Bruno, comme celle de Léon l'Hébreu, est visible dans le premier dialogue entre l'Entendement, la Raison, l'Amour et la Concupiscence, qui constitue la partie la plus ancienne (v. 1651) du "Court Traité" de Spinoza, et dans lequel, dès le début, l'Entendement soutenu par la Raison déclare ne pas considérer la nature autrement que dans sa totalité, comme infinie et souverainement parfaite, car il y a une substance unique subsistant par elle-même, et, comme la diversité des modes de la pensée se ramène à l'unité d'une même pensée substantielle, l'esprit, il est nécessaire de ramener la pensée substantielle et l'étendue substantielle à l'unité d'une même substance, à la fois pensante et étendue, Dieu, qui n'est autre chose vis-à-vis de ses effets qu'une cause immanente et un tout, eu égard à ce qu'il est composé d'eux...

1660 - "Court Traité de Dieu, de l'homme et de sa béatitude" (Tractatus de Deo et homine ejusque felicitate), composé en hollandais pour des amis chrétiens (1660), Dieu, soi-même et l'entraide, en, vue de la santé de l'âme et pour guider ceux qui sont malades en leur entendement, par l'esprit de douceur et de patience. Un assemblage de notes d'un Spinoza qui n'a pas encore achevé sa réflexion telle qu'elle l'Ethique la restituera..

"DIALOGUE ENTRE L’ENTENDEMENT, L’AMOUR, LA RAISON ET LE DÉSIR.

(1) L’Amour. – Je vois, mon frère, que mon essence et ma perfection dépendent absolument de ta perfection, et que ta perfection, d'où dépend la mienne, n'est autre que la perfection même de l'objet que tu as conçu : dis-moi donc, je te prie, si tu as conçu un être souverainement parfait, qui ne peut être limité par rien, et dans lequel moi-même je suis compris ?

(2) L'Entendement. – Pour moi, il n'y a que la nature elle-même, dans sa totalité, que je conçoive comme infinie et souverainement parfaite : si tu as des doutes à ce sujet, consulte la Raison, qui te répondra.

(3) La Raison. – C'est, pour moi, une vérité indubitable ; car, si nous voulons limiter la nature, il faudrait (ce qui est absurde) la limiter par le Rien et attribuer à ce Rien l'unité, l'éternité, l'infinité. Nous évitons cette absurdité en posant la nature comme une unité éternelle, infinie, toute-puissante, à savoir la nature comme infinie, en qui tout est compris ; et c’est la négation de cette nature que nous appelons le Rien.

(4) Le Désir. – A merveille ! cela s'accorde parfaitement avec l'unité et la variété qui se rencontrent dans la nature. En effet, je vois que la substance pensante n'a aucune communication avec la substance étendue, et que l'une limite l'autre.

(5) Or, si en dehors de ces deux substances vous en posez encore une troisième qui soit parfaite en soi, vous tombez dans d'inextricables difficultés. Car, si cette troisième substance est en dehors des deux autres, elle est privée de toutes les propriétés qui leur appartiennent, ce qui est impossible dans un Tout, en dehors duquel aucune chose ne peut être.

(6) En outre, si cet être est tout-puissant et parfait, il l'est parce qu'il est cause de soi-même, et non parce qu'il aurait produit un autre être ; et cependant celui-là serait en quelque sorte plus tout-puissant encore qui serait capable de produire et lui-même et autre chose.

(7) De même, si vous l’appelez omniscient, il est nécessaire qu'il se connaisse lui-même ; et en même temps vous devez accorder que la connaissance qu'il a de lui-même est moindre que cette connaissance jointe à celle des autres substances : autant de contradictions manifestes. C'est pourquoi je conseille à l'Amour de s'en tenir à ce que je lui dis, sans aller chercher d'autres raisons.

(8) L’Amour. – Que m'as-tu donc montré, ô infâme, si ce n'est ce qui produira ma perte ? car, si je m'unissais jamais à l'objet que tu m'as présenté, aussitôt je me verrais poursuivi par les deux ennemis du genre humain, la Haine et le Repentir, souvent même l'Oubli. C'est pourquoi je me tourne de nouveau vers la Raison, pour qu'elle continue à fermer la bouche à ces ennemis.

(9) La Raison. – Ce que tu dis, ô Désir, à savoir qu'il y a plusieurs substances distinctes, je te dis à mon tour que cela est faux, car je vois clairement qu'il n'en existe qu'une, conservatrice des autres attributs. Que si maintenant tu veux appeler substances le corporel et l'intellectuel par rapport aux modes qui en dépendent, il faut aussi que tu les appelles modes par rapport à la substance dont ils dépendent ; car ils sont conçus par toi non comme existant par eux- mêmes, mais de la même manière que tu conçois vouloir, sentir, entendre, aimer comme les modes de ce que tu appelles substance pensante, à laquelle tu les rapportes comme ne faisant qu'un avec elle : d’où je conclus par tes propres arguments que l'étendue infinie, la pensée infinie et les autres attributs (ou, comme tu t’exprimes, substances) infinis ne sont rien que les modes de cet être un, éternel, infini, existant par soi, en qui tout est un, et en dehors duquel aucune unité ne peut être conçue.

(10) Le Désir. – Je vois une grande confusion dans ta manière de parler, car tu parais vouloir que le tout soit quelque chose en dehors de ses parties et sans elles, ce qui est absurde : car tous les philosophes accordent unanimement que le tout est une seconde intention et qu’il n'est rien de réel dans la nature, en dehors de l’entendement humain.

(11) En outre, comme je le vois encore par ton exemple, tu confonds le tout avec la cause ; car, comme je le dis, le tout n'existe que par et dans ses parties : or, la substance pensante se présente à ton esprit comme quelque chose dont dépendent l'intelligence, l’amour, etc. ; tu ne peux donc pas la nommer un tout, mais une cause dont tous ces effets dépendent.

(12) La Raison. – Je vois bien que tu appelles contre moi tous tes amis ; et ce que tu ne peux faire par tes fausses raisons, tu l'essayes par l'ambiguïté des mots, selon la coutume de ceux qui s'opposent à la vérité. Mais tu ne parviendras pas par ce moyen à tirer l'Amour de ton côté. Tu dis donc que la cause, en tant qu'elle est cause de ses effets, doit être en dehors d'eux. Tu parles ainsi parce que tu ne connais que la cause transitive, et non la cause immanente, qui ne produit rien en dehors d'elle-même : par exemple, c'est ainsi que l'intelligence est cause de ses idées. C'est pourquoi, en tant que ses idées dépendent d'elle, je l’appelle cause ; en tant qu’elle se compose de ses idées, je l'appelle tout ; il en est de même de Dieu, qui par rapport à ses effets, c’est-à-dire aux créatures, n'est autre chose qu'une cause immanente, et qui, au second point de vue, peut être appelé tout."

Quoi qu'il en soit, au surplus, des influences subies, cette idée, chez Spinoza, répondait à une tendance inhérente à son esprit, comme le prouvent, d'abord, l'importance qu'il attribue, dès ses premières spéculations, plutôt qu'aux preuves a posteriori par les causes extérieures, à la preuve ontologique ou a priori de l'existence de Dieu conçu comme cause de soi, c'est-à-dire comme l'Être dont l'essence implique l'existence, bref comme l'Être qui existe par la seule nécessité de sa nature; et, en second lieu, l'extension qu'il en fait à l'infinité des choses, conçue comme découlant, par une inévitable nécessité, de la nature infinie de Dieu, en sorte que tout procède éternellement et nécessairement de Dieu en la même manière que de l'essence de Dieu découle nécessairement son existence. Dans cette conviction rationnelle, de l'uníverselle nécessité des choses qui est, il le dit expressément (Ep. 27), le point de départ de toutes ses spéculations philosophiques, se traduit, sous une forme conceptuelle que l'on a pu juger contestable, le sentiment profond et immédiat qu'a Spinoza de l'infinité de Dieu, liée à son existence nécessaire : c'est elle, selon ses propres termes, qui le délivre, car, pour lui, tout le problème moral se ramène au problème de l'Être; et elle le délivre, l'affranchit et le libère, en lui faisant prendre conscience de sa vraie nature en tant qu'elle dépend du Dieu omniprésent, éternel, tout-puissant, en qui la perfection se confond avec l'être même, et qui ne fait qu'un avec la Nature dont il n'est pas séparé (Ep. 6, fin) : en sorte que nous n'avons pas à tâcher de les rejoindre, par la foi, après qu'on les a séparés, par la raison, mais qu'il suffit, pour atteindre la vérité et la béatitude, de considérer toutes choses sous l'aspect de l'éternité ou de la nécessité, ce qui est tout un. "Unde sequitur, Dei aflirmationes et negationes aeternam semper necessitatem sive veritatem involvere" (Th. Pol., c. 4, p. 6).

Apparaît dans les dialogues du Court Traité, et notamment dans le dialogue entre Erasme et Théophile, Spinoza se heurte à la difficulté majeure de son système, qui est de savoir comment peuvent être conciliées l'immutabilité divine et l'apparition successive, dans la durée, des choses qui forment un « tout ›› avec leur cause immanente éternelle et qui, cependant, commencent et cessent d'exister. La théorie des modes, infinis et finis, par laquelle il tentera de la résoudre, ne lèvera pas la difficulté, non plus que la distinction qu'il établit entre les deux façons de concevoir l'existence des choses comme actuelles (Eth. V.). Et, sans doute, l'idée du « tout ›› n'est qu'un mode de pensée, mais qui 'est pas sans quelque fondement dans la réalité; en sorte que Dieu ne saurait être dit proprement former un tout avec les choses particulières, changeantes et finies, mais qu'elles sont néanmoins unies indissolublement à Dieu comme à leur cause immanente. Peut-être, ainsi que le confesse en conclusion Théophile, la difficulté ne peut-elle être levée que si notre idée de Dieu et notre union à lui sont telles qu'il nous soit impossible d'aimer quelque chose en dehors de Lui.

"DIALOGUE SECOND SE RAPPORTANT D’UNE PART À CE QUI PRÉCÈDE, ET DE L’AUTRE À CE QUI SUIT, ENTRE ÉRASME ET THÉOPHILE.

(1) Érasme. – Je t'ai entendu dire, ô Théophile, que Dieu est la cause de toutes choses, et que pour cette raison il ne peut être qu'une cause immanente. Mais, étant cause immanente de toutes choses, comment peut-il être cause éloignée ? car c'est ce qui parait en contradiction avec une cause immanente.

(2) Théophile. – En disant que Dieu est une cause éloignée, je n'entends pas parler de ces choses que Dieu produit sans aucun autre moyen que sa propre existence : je n'ai pas voulu entendre ce terme dans un sens absolu ; ce que tu aurais pu facilement comprendre par mes propres paroles lorsque j'ai dit que l'on ne peut le nommer cause éloignée qu'à un certain point de vue.

(3) Érasme. – Je comprends assez ce que tu veux me dire ; mais tu as dit en même temps, je m’en souviens, que l’effet d'une cause intérieure (immanente) demeure tellement uni avec sa cause qu'il ne fait qu’un tout avec elle. S'il en est ainsi, il me semble que Dieu ne peut pas être cause immanente ; si, en effet, Dieu et ce qui est produit par Dieu ne font qu'un seul tout, tu attribues à Dieu plus d'essence à un moment qu'à un autre. Délivre-moi de ce doute, je te prie.

(4) Théophile. – Pour échapper à cet embarras, écoute bien ce que j'ai à te dire. L'essence d'une chose n'est pas augmentée par l'union avec une autre chose qui fait un tout avec elle ; mais, au contraire, elle demeure inaltérable dans cette union même.

(5) Pour me faire mieux comprendre, prenons l'exemple suivant : Un statuaire tire du bois plusieurs figures à l'imitation de la figure humaine, il prend l'une d'elles qui a la forme d'une poitrine humaine, et il la joint à une autre qui a la forme d'une tête humaine, et de ces deux réunies il fait un tout qui représente la partie supérieure du corps humain. Direz-vous que l'essence de cette tête a été augmentée par l’union avec la poitrine ? Nullement, car elle est la même qu'auparavant.

(6) Pour plus de clarté, prenons un autre exemple. J'ai l'idée d'un triangle, et en même temps j'ai une autre idée, celle d'une figure qui provient du prolongement du côté de l'un des trois angles, prolongement donnant naissance à un angle nouveau égal aux deux angles internes opposés. Je dis donc que cette idée (l'idée du triangle) en a produit une nouvelle, à savoir celle de l'égalité des trois angles du triangle à deux angles droits : or, cette nouvelle idée est jointe à la première, de façon qu'elle ne peut ni exister ni être conçue sans celle-ci.

(7) De même de toutes les idées que l'on peut avoir, nous faisons un tout, ou, ce qui est la même chose, un être de raison que nous appelons entendement. Ne voyez-vous pas que quoique cette nouvelle idée soit liée à la précédente, cependant il ne se fera aucun changement dans l'essence de celle-ci, et qu'au contraire elle demeure de même sans aucune altération ? C'est ce qu'il est facile de voir dans toute idée qui produit l'amour : car l'amour n'accroît en rien l'essence de l’idée.

(8) Mais pourquoi chercher tant d’exemples, lorsque toi-même tu le vois clairement dans le sujet dont il s'agit : je te l'ai dit clairement, tous les attributs qui ne dépendent pas d'une cause antérieure, et qui ne se définissent pas à l'aide d'un genre plus élevé, appartiennent à l'essence de Dieu ; et comme les choses créées ne peuvent pas constituer d'attributs, elles n'accroissent pas l'essence de Dieu, quoique liées très-étroitement avec cette essence.

(9) Ajoutez que le tout est un être de raison, et qu'il ne diffère de l'universel que par cette circonstance, à savoir : que l’universel se forme des divers individus non unis du même genre, tandis que le tout se forme des divers individus unis, soit du même genre, soit d'un autre genre.

(10) Érasme. – Quant à ce point, je me reconnais satisfait. Mais, en outre, tu as encore dit que le produit d'une cause immanente ne peut pas périr tant que la cause persiste : ce qui me semble être vrai ; mais alors s'il en est ainsi, comment Dieu peut-il être la cause immanente de toutes choses, puisque tant de choses périssent ? Tu diras sans doute, selon ta distinction précédente, que Dieu n'est proprement la cause que des effets qu'il produit sans autre moyen que ses seuls attributs, et que ceux-là par conséquent, tant que leur cause persiste, ne peuvent pas périr ; mais que tu ne reconnais pas Dieu pour cause immanente des effets dont l'existence ne dépend pas immédiatement de lui, mais qui proviennent d'autres choses quelconques (sauf cependant que ces choses elles-mêmes n’agissent et ne peuvent agir sans Dieu et en dehors de Dieu) : d'où il suit que, n'étant pas produites immédiatement par Dieu, elles peuvent périr.

(11) Cependant cela ne me satisfait pas, car je vois que tu conclus que l'entendement humain est immortel, parce qu'il est un effet que Dieu a produit en lui-même. Maintenant, il est impossible que pour la production d'un tel entendement il ait été besoin d'autre chose que des attributs de Dieu, car une essence d'aussi grande perfection doit précisément, comme toutes les autres choses qui dépendent immédiatement de Dieu, avoir été créée de toute éternité ; et si je ne me trompe pas, je t'ai entendu dire cela à toi-même, et, s'il en est ainsi, comment peux-tu te dégager de toute difficulté ?

(12) Théophile. – Il est vrai, Érasme, que les choses qui n'ont besoin, pour leur propre existence, de rien autre que des attributs de Dieu, ont été créées immédiatement par lui de toute éternité ; mais il importe de remarquer que, quoiqu’il puisse être nécessaire qu’une modification particulière (et par conséquent quelque chose d'autre que les attributs de Dieu) soit exigée pour l'existence d'une chose, cependant Dieu ne cesse pas pour cela de pouvoir produire immédiatement une telle chose. Car, entre les conditions diverses qui sont exigées pour faire qu'une chose soit, les unes sont nécessaires pour produire la chose elle-même, les autres pour qu'elle soit possible. Je veux, par exemple, avoir de la lumière dans une certaine chambre ; j’allume cette lumière, et aussitôt cette lumière par elle-même éclaire la chambre ; j'ouvre une fenêtre, ce qui par soi-même ne fait pas la lumière ; mais cela fait que la lumière puisse pénétrer dans la chambre. C'est ainsi encore que, pour le mouvement d'un corps, un autre corps est nécessaire, lequel doit avoir tout le mouvement qui doit passer dans le premier. Mais, pour produire en nous une idée de Dieu, il n'est pas besoin d'aucune chose singulière qui ait déjà en elle ce qui se produit en nous ; il est seulement besoin d'un corps, dont l’idée est nécessaire pour nous montrer Dieu immédiatement : ce que tu aurais pu conclure immédiatement de mes paroles, lorsque j'ai dit que Dieu est connu par lui-même et non par aucune autre chose.

(13) Cependant, je te le dis, aussi longtemps que nous n'avons pas de Dieu une idée claire, qui nous unisse à lui de manière à nous rendre impossible d'aimer rien en dehors de lui, nous ne pouvons pas dire que nous soyons en réalité unis à Dieu et que nous dépendions immédiatement de lui. Si tu as encore quelque chose à me demander, ce sera pour un autre temps ; quant à présent, je suis appelé pour d'autres affaires. Adieu.

(14) Érasme. – Je n'ai rien de plus à te dire pour le présent : je réfléchirai à ce que tu viens de me dire jusqu'à une autre occasion, et je te recommande à Dieu."

A ce point s'est insérée l'influence de Descartes sur Spinoza. Il le connut d'abord, en 1651, comme physicien et philosophe de la nature. Mais dès le Court Traité (I, 7) il cite les Réponses de Descartes aux Cinquièmes Ohjections pour établir que Dieu ne peut être connu par nous d'une connaissance adéquate, et il joint à son traité un appendice conçu selon la méthode géométrique dont Descartes a fait parfois usage, et dont, quelques années plus tard (1663), dans la préface aux "Principes de philosophie de René Descartes" démontrés par Spinoza «more geometrico ››, son ami Louis Meyer (1630-1681), - médecin hollandais éditeur des Principia philosophiae cartesianae et à qui sera adressé ce grand texte philosophique qu’est la Lettre XII sur l’infini (cf.infra) -, vantera les avantages pour la recherche et l'enseignement méthodiques de la vérité, ainsi que la démontré Descartes par une méthode nouvelle qui lui a permis de poser les fondements inébranlables de la philosophie.

Il ne semble pas, au demeurant, que l'influence de Descartes sur Spinoza ait été déterminante comme elle le fut pour Malebranche. Car, lorsqu'il lut Descartes ou qu'il prit connaissance des principes de la philosophie cartésienne, Spinoza était déjà en possession des idées maîtresses et de 'inspiration même de sa doctrine. Cependant, Descartes lui permit de la formuler avec plus de précision, en lui fournissant, avec une méthode appropriée, les cadres extérieurs en même temps que les articulations internes de sa pensée, et, plus précisément encore, le premier chaînon auquel il attachera tous les autres, par un déroulement, d'ailleurs, qui lui est propre et qui, contrairement à Descartes, ne fait appel à rien d'autre. De Descartes il retient d'abord ce principe que les idées claires et distinctes sont toutes vraies, ou, en d'autres termes, que, pour avoir la connaissance certaine de la vérité, nous n'avons besoin d'aucun autre signe que l'idée vraie, c'est-à-dire adéquate, la certitude n'étant rien d'autre que « l'essence objective de la chose ››, c'est-à-dire la chose en tant qu'elle est représentée dans l'entendement sans plus : pour savoir, il n'est pas nécessaire que je sache que je sais. En ce sens, il faut dire que le vrai est à lui-même sa propre marque : « est enim verum index sui et falsi ›› (Ep. 76). De là procède la méthode, qui n'est autre chose que l'idée de l'idée, ou la connaissance réflexive de l'idée, d'abord donnée. Ainsi (Ep. 37), nous formons des perceptions claires et distinctes par la seule puissance absolue de notre nature et de ses lois fixes et certaines, sans nul appel à des causes étrangères telles que la fortune ou le hasard nous en pourrait fournir. La véritable méthode consiste donc essentiellement dans la seule connaissance de l'intellect pur, de sa nature et de ses lois : pour l'acquérir, il est nécessaire, avant toutes choses, de distinguer l'intellect de l'imagination, et les idées vraies de toutes celles qui ne le sont pas, idées fictives, ou fausses, ou dubitatives et indéterminées; et il est suffisant d'en connaître le caractère intrinsèque et l'enchaînement nécessaire, sans qu'il soit besoin de connaître la nature de l'esprit par sa première cause ou de rapporter l'idée à quelque réalité extérieure comme à sa source.

Ceci étant posé, il suit que la méthode la plus parfaite sera la connaissance réflexive de l'idée la plus haute, à savoir de l'Être absolument parfait, et que notre esprit devra produire et tenir toutes ses idées de cette norme suprême, qui est l'origine et la source de toute la nature, comme elle est la source première de toutes nos idées, puisque notre esprit, en tant qu'il perçoit les choses vraiment, est une partie de l'entendement infini de Dieu; et, par conséquent, il est aussi nécessaire que les idées claires et distinctes de l'esprit soient vraies que le sont les idées de Dieu.

Or, cet infléchissement de la méthode cartésienne, ou, si l'on veut, cet usage purement immanent de la méthode sous l'influence des idées qu'il tenait de sa formation première, conduit immédiatement Spinoza à l'affirmation d'où découle tout son système : à savoir que l'Être parfait, Dieu, est le seul être de qui tout dépend, ou, pour parler le langage de Descartes en répudiant sa doctrine, que Dieu est la seule substance, - l'être de la substance enveloppant l'existence nécessaire (Eth. I, 7. II, 10), - bref, qu'il est la Substance unique dont toutes les choses singulières dépendent nécessairement pour leur essence intime, selon des lois fixes et éternelles, en sorte que les connaître vraiment c'est les connaître sans référence à la durée ni au nombre, sous une certaine forme d'éternité, sub quadam specie aeternitatis. Spinoza dira plus tard, en usant de la terminologie cartésienne, que les choses singulières, dans leur essence, sont des modes de Dieu, en ce sens que le corps et l'idée du corps, ou l'åme, sont les modes des deux attributs, Étendue et Pensée, de la Substance infinie : ce qui lui permet de résoudre le problème cartésien de l'union de l'âme et du corps, conçus dans son système comme deux substances distinctes, autrement que ne l'a fait Descartes "par le recours à la cause de l'univers entier, Dieu" (Eth. V), et autrement aussi que ne le fera Leibniz par le système de l'harmonie préétablie, ou Malebranche par le système de l'occasionalisme se référant à la cause unique, Dieu.

Pour Spinoza, Dieu n'est pas seulement l'Être qui fait tout, il est l'Être qui est tout. Il n'est pas seulement la Cause unique à laquelle se rattache tout le mécanisme de l'univers, mais il est la Substance unique de qui tout découle par voie d'identité géométrique : et, de ces deux points encore, - le mécanisme, la méthode géométrique - Spinoza trouvait le modèle chez Descartes, dans les "Principes de philosophie" et dans l'appendice des "Réponses aux secondes objections", où les raisons qui prouvent l'existence de Dieu et la distinction entre l'esprit et le corps humain sont disposées d'une façon géométrique, comme avait déjà fait au XIIe siècle Nicolas d'Amiens en son "De arte catholicae fidei", et comme l'incitait à le faire Thomas Hobbes, dont le "De cive" (lu dans l'édition de 1647), exerça une influence certaine sur les conceptions méthodologiques, aussi bien que politiques et religieuses, de Spinoza. C'est cette voie que Spinoza suit avec une rigueur analytique extrême, qui se fie, ou prétend se fier, aux seules ressources de la raison, procédant de la cause aux effets, lesquels en découlent nécessairement, sans qu'il soit besoin de faire jamais appel à l'expérience : car l'expérience, écrit-il à de Vries en 1663 (Ep. 10), n'est nécessaire que pour connaître ce qui ne peut être conclu de la seule définition de la chose, par exemple l'existence des modes ne nous apprend rien de l'essence des choses, et c'est pourquoi, lorsque l'existence ne diffère pas de l'essence, l'expérience n'est pas requise. Or, il en va de la vertu comme de la raison : car ce qui convient à la raison convient aussi à la vertu (Ep. 68). Nous atteignons donc la béatitude avec la vérité par les seules forces de la raison, sans le secours de l'expérience ni de rien d'autre.

Voilà comment un certain usage de la méthode et des principes cartésiens, commandé par ses présupposés antérieurs, conduit Spinoza, en fin de compte, à des conclusions qui tournent le dos aux conclusions de Descartes. Pour Descartes, le fondement ultime de tout est la volonté, à la fois et mystérieusement toute-puissante et immuable, de Dieu, laquelle n'est autre chose, à notre égard que la création, source de toute contingence dans l'univers. "Creatio, solum voluntas Dei", dit Descartes. A quoi s'opposent les affirmations catégoriques de Spinoza : "Ex necessitate divinae naturae infinita infinitis modis (hoc est omnia, quae sub intellectum infinitum cadere possunt) sequi debent" (Eth. I, 16)...

Ses études, cependant, avaient détaché Spinoza de la foi juive (cf. les chapitres VIII, IX et X du Traité théologico-politique). Il se pose alors, et résout autrement que ses coreligionnaires, le double problème de l'accord de la Bible avec elle-même, - l'authenticité mosaïque du Pentateuque, qu'il conteste, l'interprétation littérale de l'Ecriture par elle-même, qu'il préconise, - et de l'accord de la Bible avec la raison, - concordisme et anthropomorphisme qu'il répudie, en affirmant néanmoins que l'obéissance et la foi, tout incompatibles qu'elles sont avec la philosophie, suffisent au salut. Il abandonne la pratique juive, et se rapproche des sectes protestantes, Collégiants et Mennonites, Quakers et Sociniens antitrinitaires, disciples des Frères polonais, qui réduisent au minimum dogmes et rites, et font consister la religion dans le pur amour intérieur de Dieu et les actions qui s'y conforment, en dehors de toute révélation, des miracles, de l'autorité extérieure. Les disciples de Menno Simonis (1496-1561), à l'instar des anabaptistes, prétendaient revenir à la simplicité apostolique, rejetaient le baptême des enfants, prêchaient l'abstention de toute violence, l'interdiction de participer à la guerre, aux fonctions publiques, de prêter serment, et réduisaient la foi au salut par le Christ; la secte des Collégiants, fondée par les frères van den Kodde en 1619, et à laquelle appartenaient quelques-uns des meilleurs amis de Spinoza, Simon de Vries et Jarigh Jelles, professait que l'Esprit-Saint révèle à tout homme pieux le sens de la Bible et les choses nécessaires au salut, et elle admettait dans son sein les adeptes de toutes les communautés religieuses. Par ses amis, Spinoza fut conduit à la lecture attentive du Nouveau Testament et à l'idée d'un rôle éminent du Christ dans la révélation religieuse, comme voie du salut pour les hommes, auxquels il a transmis par des voies appropriées une sagesse plus qu'humaine.

Le "Court Traité", sa première œuvre, d'abord rédigé en latin pour le petit groupe de ses amis, fut ensuite traduit en langue néerlandaise, selon les termes mêmes de la brève introduction, « à l'usage des amis de la vérité et de la vertu, et pour guérir ceux qui sont malades de l'entendement, par l'esprit de douceur et de patience selon l'exemple du Seigneur Jésus, notre maître le meilleur". Tout le traité se signale par un ton chrétien, ainsi qu'en témoigne ce que dit Spinoza du Dieu sage et bon, auteur de tant d'œuvres sagement ordonnées (II, 24), du Fils de Dieu, de la prédestination, de la régénération et du péché, des vertus de renoncement, d'humilité. Ses positions seront tout autres dans l'Ethique. Mais, après même qu'il aura répudié l'humilité, le renoncement et la pitié (III), après qu'il aura rejeté le miracle comme fondement de l'existence de Dieu et de la religion, car c'est, selon lui, expliquer l'obscur par le plus obscur (Ep. 75), - et conclu que la résurrection du Christ ne saurait être conçue que comme une résurrection spirituelle valable pour les seuls fidèles, il écrira encore à Oldenburg en novembre 1675 (Ep. 73): « Je ne crois pas du tout nécessaire pour le salut de connaître Jésus-Christ selon la chair. Mais il faut penser tout autrement du Fils de Dieu, c'est-à-dire de la Sagesse éternelle de Dieu qui s'est manifestée en toutes choses, et principalement dans l'âme humaine, et, plus que nulle part ailleurs, en Jésus-Christ. Nul, en effet, ne peut sans cette sagesse parvenir à l'état de béatitude, puisque seule elle enseigne ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal. Et puisque cette sagesse s'est manifestée au plus haut point chez Jésus-Christ, ses disciples l'ont prêchée dans la mesure où elle leur a été révélée par lui, et ils ont montré qu'ils pouvaient se glorifier plus que les autres de posséder cet esprit du Christ." Et, bien que "prétendre que Dieu a assumé une nature humaine" lui paraisse "aussi absurde que si l'on disait qu'un cercle a revêtu la forme d'un carré" (Ep. 73), cependant il est très certain que le Christ pouvait dire qu'il est le Temple de Dieu, en ce sens que Dieu s'est manifesté au plus haut point chez lui : ce que Jean, "hébraïsant" quoiqu'il écrive en grec, a exprimé en disant que le Verbe s'est fait chair. Dans sa réponse à Albert Burgh (Ep. 76), où il déclare que la sainteté de vie n'est pas le privilège exclusif de l'Église romaine, Spinoza ajoute : « Le signe unique et le plus certain de la vraie foi catholique, c'est, comme je le dis avec Jean, la justice et la charité : où nous les trouvons, le Christ et réellement; où ils manquent, le Christ est absent. Car nous ne pouvons être conduits à l'amour de la justice et de la charité que par l'Esprit du Christ. »

Cependant, les relations de Spinoza avec les chrétiens, son abandon des pratiques religieuses, le rendaient suspect à ses coreligionnaires. S'il faut en croire Colerus, il commit certaines imprudences qui achevèrent de le discréditer auprès d'eux. Comme il s'était ouvert à deux jeunes hommes qui se disaient ses amis, sur ses véritables sentiments touchant l'interprétation de la Bible, la nature corporelle de Dieu (à ce qu'ils comprirent), l'âme comme principe vivant dont il serait vain de chercher à prouver l'immortalité, ces amis indiscrets, mécontents de ce qu'il avait rompu avec eux, répandirent le bruit qu'il était un ennemi de la synagogue, qu'il méprisait Moïse, qu'il était coupable d'horribles hérésies (horrendas herejas y enormes obras) et professait l'impiété des esprits forts, suspectés de vouloir substituer au culte traditionnel une religion nouvelle en accord avec la science, et de mettre en danger la société même. Ses coreligionnaires, son maître Morteira lui-même, incapables de l'ébranler, usèrent successivement, à son égard, de promesses, de menaces, et enfin de persécutions, pour le mettre hors d'état de nuire à leur cause par son infidélité apparente...

Après avoir comparu devant le collège des rabbins, les "Senhores de Mahamed", Spinoza fut frappé de la peine d'excommunication majeure (schammata) par la synagogue d'Amsterdam, le 27 juillet 1656, avec interdiction à tous de le fréquenter. Il écrivit alors, dans sa langue maternelle, une «Apologia para justificarse de su abdicación de la sinagoga», qui n'a pas été retrouvée, mais dont il est permis de penser, avec Bayle, que le Traité théologien-politique est la reprise et le développement, ainsi qu'on peut l'inférer d'une allusion qu'y fait Spinoza à sa formation religieuse première, proposée en défense des idées hardies qu'il expose sur l'Ecriture. Mais son appel ne parvint pas à fléchir ses juges. Banni d'Amsterdam, il y revint pourtant après quelques mois et se mit en devoir de rédiger ses pensées....

C'est entre 1657 et 1663 que Spinoza élabora son système. Dénué, moins cependant qu'on ne l'a dit, de ressources matérielles, il résolut, pour pourvoir à sa subsistance et vivre d'une vie tranquille et retirée, ainsi que le recommande le Talmud, mais plus encore, ce semble, pour s'initier à la technique de la science, marque de son appartenance aux doctes, d'exercer un métier où il pût utiliser ses connaissances mathématiques; il devint très habile dans l'art de tailler et polir les verres de lunettes, à quoi Descartes et Huyghens attachaient une si grande importance; il apprit aussi le dessin, ce qui lui permit de faire le portrait de personnes de qualité. Recherchant par dessus tout le calme et la solitude afin de se livrer à la pensée, il décida enfin de quitter Amsterdam, où il n'était plus en sûreté, où un fanatique avait même tenté de le poignarder au sortir de la synagogue portugaise, et, après un court séjour à Ouverkerke, où résidaient les familles mennonites des Albertsz et des Persyn, et que fréquentait Rembrandt, il se retira en 1660 à Rhynsburg près de Leyde et y demeura jusqu'en avril 1663. C'est pendant ce séjour à Rbynsburg qu'il composa ou mit au point ses premiers écrits, destinés au petit groupe de disciples et d'amis qui cherchaient auprès de lui une direction non seulement intellectuelle mais spirituelle, tandis que ceux qu'il avait laissés à Amsterdam, et qui formaient une sorte de collège dont l'âme était Simon Joosten de Vries, recevaient ses travaux, les commentaient et les expliquaient, en demandant des explications au maître....

1661, à Oldenburg - "Vous me demandez ensuite quelles erreurs j’observe dans la Philosophie de Descartes et dans celle de Bacon. Bien que je n’aie pas accoutumé de signaler les erreurs commises par d’autres, - je me prêterai à votre désir. Leur première et plus grande erreur consiste en ce qu’ils sont tellement éloignés de connaître la première cause et l’origine de toutes choses. La deuxième en ce qu’ils ne connaissent pas la véritable nature de l’âme humaine. La troisième, en ce qu’ils n’ont jamais saisi la vraie cause de l’erreur. Que d’ailleurs ces trois connaissances qui leur font défaut, soient nécessaires au plus haut point, seuls des hommes privés de toute culture et de tout savoir peuvent l’ignorer. Il suffit, ajouté-je, d’avoir égard aux propositions énoncées ci-dessus pour voir combien ces auteurs sont éloignés de connaître la première cause et l’âme humaine ; je passe donc tout de suite à la troisième erreur..."

Dès le début de 1661, ainsi qu'en fait foi cette lettre à Oldenburg (Ep. 2), où il dénonce les erreurs de Descartes et de Bacon sur la Cause première et l'origine de toutes choses, la vraie nature de l'esprit humain et la vraie cause de 'erreur, il entreprit d'exposer ses idées sur l'Être absolument parfait et infini, Dieu, sur les choses éternelles et le vrai bien, dont la connaissance est seule capable d'assurer à l'âme la joie suprême et continuelle, et cela, selon la méthode la plus claire et la plus brève, celle des géomètres, dont peu après, dans le "Traité de la réforme de l'entendement", "De intellectus emendatione", il s'attachera à définir la fin, l'objet, les règles et les principes. Après avoir donné, « more scolastico rabbinicoque ››, une première et très significative ébauche de sa doctrine dans le Court Traité de Dieu, de l'homme et de la béatitude, destiné au petit cercle de ses amis, le premier en date de ses écrits, dont une partie au moins (les dialogues) paraît antérieure à son départ d'Amsterdam; après avoir donné un exposé géométrique des "Principes de la philosophie de Descartes", suivi de "Pensées métaphysiques" (Cogitata metaphysica), qui fut publié en 1663, il se mit à l'exposé géométrique d'où devait sortir l' "Éthique" et rédigea entièrement le premier livre, "De Deo". Spinoza regardait l'ordre synthétique comme l'ordre juste et nécessaire, sinon pour la découverte, du moins pour l'expression de la pensée une fois arrivée à la pleine maîtrise, et comme le type même de cette "connaissance réflexive" qui, étant "l'idée de l'idée", doit nécessairement calquer son enchaînement sur celui de la Nature, telle qu'il la concevait. Si cet ordre géométrique pouvait paraître ardu, il s'en expliquait en disant, comme il l'observe à la fin de l'Éthique : "« Et sane arduum debet esse, quod adeo raro reperitur", c'est-à-dire, la voie du salut qui doit nous mener à la vraie félicité, par l'effort et le sacrifice, doit être certes une voie ardue, puisqu'elle est si rarement trouvée. Mais tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare...

1662 - "Traité pour la réforme de l'entendement"

Au moment de sa mort, Spinoza travaillait à une traduction hollandaise de l'Ancien Testament, à une Grammaire de l'hébreu, à un Traité politique, à un écrit sur la Réforme de l'Entendement; il songeait à un ouvrage sur le mouvement qui devait contenir une réfutation de la physique cartésienne. "Je passe à ta question, à savoir celle-ci, s'il y a ou s'il peut y avoir une méthode telle qu'avec son aide on puisse, sans trébucher, avancer sans fatigue dans la connaissance des choses les plus hautes ? Ou bien, de même que nos corps, nos esprits sont-ils soumis à des défaillances, et nos pensées régies par le hasard plus que par l'art ? Je pense que j'aurai répondu à ces questions si je montre qu'il doit nécessairement y avoir une méthode par laquelle nous pouvons diriger et lier nos perceptions claires et distinctes, et que l'entendement n'est pas, comme le corps, soumis à des défaillances". Le Tractatus se présente donc comme un traité de la méthode et une médecine spirituelle. Dans une première partie, il dissocie les idées vraies des autres, en débutant par sorte de confession dans laquelle il explique que ce que les hommes regardent généralement comme le bien suprême, représente, à ses yeux, des biens faux et périssables et que c'est la possession de la connaissance parfaite qui constitue la béatitude suprême. Il établit ensuite quelques règles de vie, expose les quatre modes de connaissances qui conditionnent la méthode dont seul le quatrième mode saisit l'essence adéquate de la chose, et ce sans danger d'erreur. La seule méthode possible d'accès au vrai est celle qui ne s'apprend que par son exercice, elle est l'acte d'acquisition de l'idée vraie qui s'impose d'elle-même sans le moindre doute. Dans une seconde partie, inachevée, devait être déterminée la nature et les forces de l'entendement, en commençant par définir l'être incréé...

"I. Le bien que les hommes désirent ordinairement

1. L'expérience m'ayant appris à reconnaître que tous les événements ordinaires de la vie commune sont choses vaines et futiles, et que tous les objets de nos craintes n'ont rien en soi de bon ni de mauvais et ne prennent ce caractère qu'autant que l'âme en est touchée, j'ai pris enfin la résolution de rechercher s'il existe un bien véritable et capable de se communiquer aux hommes, un bien qui puisse remplir seul l'âme tout entière, après qu'elle a rejeté tous les autres biens, en un mot, un bien qui donne à l'âme, quand elle le trouve et le possède, l'éternel et suprême bonheur.

2. Je dis que j'ai pris enfin cette résolution, parce qu'il me semblait au premier aspect qu'il y avait de l'imprudence à renoncer à des choses certaines pour un objet encore incertain. Je considérais en effet les avantages qu'on se procure par la réputation et par les richesses, et il fallait y renoncer, si je voulais m'occuper sérieusement d'une autre recherche. Or, supposé que la félicité suprême consiste par hasard dans la possession de ces avantages, je la voyais s'éloigner nécessairement de moi ; et si au contraire elle consiste en d'autres objets et que je la cherche où elle n'est pas, voilà qu'elle m'échappe encore.

3. Je méditais donc en moi-même sur cette question : est-il possible que je parvienne à diriger ma vie suivant une nouvelle règle, ou du moins à m'assurer qu'il en existe une, sans rien changer toutefois à l'ordre actuel de ma conduite, ni m'écarter des habitudes communes ? chose que j'ai souvent essayée, mais toujours vainement. Les objets en effet qui se présentent le plus fréquemment dans la vie, et où les hommes, à en juger par leurs œuvres, placent le souverain bonheur, se peuvent réduire à trois, les richesses, la réputation, la volupté. Or, l'âme est si fortement occupée tour à tour de ces trois objets qu'elle est à peine capable de songer à un autre bien.

4. La volupté surtout enchaîne l'âme avec tant de puissance qu'elle s'y repose comme en un bien véritable, et c'est ce qui contribue le plus à éloigner d'elle toute autre pensée ; mais après la jouissance vient la tristesse, et si l'âme n'en est pas possédée tout entière, elle en est du moins troublée et comme émoussée. Les honneurs et les richesses n'occupent pas non plus faiblement une âme, surtout quand on recherche toutes ces choses pour elles-mêmes[2], en s'imaginant qu'elles sont le souverain bien.

5. La réputation occupe l'âme avec plus de force encore ; car l'âme la considère toujours comme étant par soi-même un bien, et en fait l'objet suprême où tendent tous ses désirs. Ajoutez que le repentir n'accompagne point la réputation et les richesses, comme il fait la volupté ; plus au contraire on possède ces avantages, et plus on éprouve de joie, plus par conséquent on est poussé à les accroître ; que si nos espérances à cet égard viennent à être trompées, nous voilà au comble de la tristesse. Enfin, la recherche de la réputation est pour nous une forte entrave, parce qu'il faut nécessairement, pour l'atteindre, diriger sa vie au gré des hommes, éviter ce que le vulgaire évite et courir après ce qu'il recherche.

6. C'est ainsi qu'ayant considéré tous les obstacles qui m'empêchaient de suivre une règle de conduite différente de la règle ordinaire, et voyant l'opposition si grande entre l'une et l'autre qu'il fallait nécessairement choisir, je me voyais contraint de rechercher laquelle des deux devait m'être plus utile, et il me semblait, comme je disais tout à l'heure, que j'allais abandonner le certain pour l'incertain. Mais quand j'eus un peu médité là-dessus, je trouvai premièrement qu'en abandonnant les avantages ordinaires de la vie pour m'attacher à d'autres objets, je ne renoncerais véritablement qu'à un bien incertain, comme on le peut clairement inférer de ce qui précède, pour chercher un bien également incertain, lui, non par sa nature (puisque je cherchais un bien solide), mais quant à la possibilité de l'atteindre.

7. Et bientôt une méditation attentive me conduisit jusqu'à reconnaître que je quittais, à considérer le fond des choses, des maux certains pour un bien certain. Je me voyais en effet jeté en un très-grand danger, qui me faisait une loi de chercher de toutes mes forces un remède, même incertain ; à peu près comme un malade, attaqué d'une maladie mortelle, qui prévoyant une mort certaine s'il ne trouve pas un remède, rassemble toutes ses forces pour chercher ce remède sauveur, quoique incertain s'il parviendra à le découvrir ; et il fait cela, parce qu'en ce remède est placée toute son espérance. Et véritablement, tous les objets que poursuit le vulgaire non-seulement ne fournissent aucun remède capable de contribuer à la conservation de notre être, mais ils y font obstacle ; car ce sont ces objets mêmes qui causent plus d'une fois la mort des hommes qui les possèdent et toujours celle des hommes qui en sont possédés.

8. N'y a-t-il pas plusieurs exemples d'hommes qui à cause de leurs richesses ont souffert la persécution et la mort même, ou qui se sont exposés pour amasser des trésors à tant de dangers qu'ils ont fini par payer de leur vie leur folle avarice ! Et combien d'autres qui ont souffert mille maux pour faire leur réputation ou pour la défendre ! Combien enfin, par un excessif amour de la volupté, ont hâté leur mort !

9. Or voici quelle me paraissait être la cause de tout le mal : c'est que notre bonheur et notre malheur dépendent uniquement de la nature de l'objet que nous aimons ; car les choses qui ne nous inspirent point d'amour n'excitent ni discordes ni douleur quand elles nous échappent, ni jalousie quand elles sont au pouvoir d'autrui, ni crainte, ni haine, en un mot, aucune passion ; au lieu que tous ces maux sont la suite inévitable de notre attachement aux choses périssables, comme sont celles dont nous avons parlé tout à l'heure.

10. Au contraire, l'amour qui a pour objet quelque chose d'éternel et d'infini nourrit notre âme d'une joie pure et sans aucun mélange de tristesse, et c'est vers ce bien si digne d'envie que doivent tendre tous nos efforts. Mais ce n'est pas sans raison que je me suis servi de ces paroles : à considérer les choses sérieusement ; car bien que j'eusse une idée claire de tout ce que je viens de dire, je ne pouvais cependant bannir complètement de mon cœur l'amour de l'or, des plaisirs et de la gloire.

II. Le bien véritable et suprême

11. Seulement je voyais que mon esprit, en se tournant vers ces pensées, se détournait des passions et méditait sérieusement une règle nouvelle ; et ce fut pour moi une grande consolation ; car je compris ainsi que ces maux n'étaient pas de ceux qu'aucun remède ne peut guérir. Et bien que, dans le commencement, ces moments fussent rares et de courte durée, cependant, à mesure que la nature du vrai bien me fut mieux connue, ils devinrent et plus longs et plus fréquents, surtout lorsque je vis que la richesse, la volupté, la gloire, ne sont funestes qu'autant qu'on les recherche pour elles-mêmes, et non comme de simples moyens ; au lieu que si on les recherche comme de simples moyens, elles sont capables de mesure, et ne causent plus aucun dommage ; loin de là, elles sont d'un grand secours pour atteindre le but que l'on se propose, ainsi que nous le montrerons ailleurs.

12. Ici je veux seulement dire en peu de mots ce que j'entends par le vrai bien, et quel est le souverain bien. Or, pour s'en former une juste idée, il faut remarquer que le bien et le mal ne se disent que d'une façon relative, en sorte qu'un seul et même objet peut être appelé bon ou mauvais, selon qu'on le considère sous tel ou tel rapport ; et de même pour la perfection et l'imperfection. Nulle chose, considérée en elle-même, ne peut être dite parfaite ou imparfaite, et c'est ce que nous comprendrons surtout quand nous saurons que tout ce qui arrive, arrive selon l'ordre éternel et les lois fixes de la nature.