- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci - Lukacs

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Hesse

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Cassirer

- Harlem - Langston Hughes

- Lovecraft

- Zamiatine

- Svevo - Pirandello

- TS Eliot

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Cela

- Horkheimer - Adorno

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Mead - Benedict - Linton

- Wright

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Algren - Irish

- Montherlant

- Fallada

- Malaparte

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

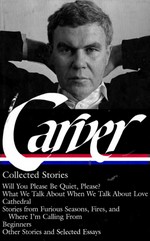

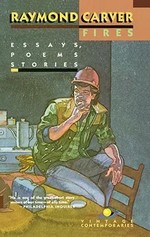

Raymond Carver (1938-1988), "Will you please be quiet, please?" (1963-1976) - Robert Coover (1932), "Gerald 's Party" (1985) - John Irving (1942), "The 158-Pound Marriage" (1974), "The World According to Garp" (1976), "The WaterMethod Man" (1972), "The Hotel New Hampshire" (1981), "The Cider House Rules" (1985), "A Prayer for Owen Meany" (1989), "A Widow for One Year" (1998) - - Sidney Goodman (1936) - ....

Last Update : 09/09/2017

Minimalism or “dirty realism - Raymond Carver est souvent présenté comme l'auteur de fiction le plus influent des années 1970. Ses drames d'une vie ordinaire, minée par la solitude, le désespoir et les relations troubles ont redonné vie à la nouvelle américaine des années 1970 et 1980. Dans des recueils tels que "Will You Please Be Quiet, Please?" et "What We Talk About When We Talk About Love" (1981), ses personnages autodestructeurs sont des perdants de la vie, et son style, influencé par Hemingway et Samuel Beckett, épuré et plat mais puissamment suggestif. Ses histoires sont considérées comme des exemples d’une nouvelle école de la fiction américaine connue sous le nom de minimalisme ou de « réalisme sale », un mouvement dans lequel on retrouve Frederick Barthelme, Mary Robison et Amy Hempel, mais inspirant d'autres écrivains talentueux tels que Richard Ford (Rock Springs,1987), Russell Banks (Continental Drift, 1984; Affliction, 1989), Tobias Wolff (The Barracks Thief, 1984; This Boy's Life, 1989), jusqu'à Robert Stone (Dog Soldiers, 1974; A Flag for Sunrise, 1981). Dans des livres tels que "Cathedral" et les contes ultérieurs inclus dans le recueil d’histoires "Where I’m Calling From", Carver s’est révélé être un écrivain plus expansif que dans les livres publiés précédemment, affichant des sympathies tchékhoves envers ses personnages et s’appuyant moins sur les effets elliptiques.

L'œuvre de l`écrivain américain Raymond Carver est constituée pour l'essentieI de nouvelles, parues dans divers recueils, "Tais-toi, je t`en prie" (Will You Please Be Quiet, Please?, 1976), "Parlez-moi d`amour" (What We Talk about when We Talk about Love, 1982), "Les Vitamines du bonheur" (Cathedral, 1984), "Les Trois Roses jaunes"(Elephant, 1988). Les nouvelles de Raymond Carver sont très autobiographiques : ce sont des variations, nombreuses, sur les misères de son existence. Chacune est "une tragédie de plus dans une longue suite de tragédies de bas étage". Ce ne sont que chômeurs à la dérive, serveuses de restaurant pitoyables, paumés insomniaques, rencontres insatisfaisantes sinon avortées, quand ce n`est pas une histoire de péquenots bourrés de bière qui font passer un sale quart d'heure à deux filles de hasard - car l'alcool fait ici beaucoup de ravages.

"Mon mariage venait de capoter et j'étais sans travail (Cours du soir); "Ce soir-là, en rentrant du travail, Maxine, la femme de L. D., demanda à son mari de fiche le camp; il était saoul une fois de plus et il injuriait Rae, leur fille de quinze ans" (Un dernier mot) .... Comment Carver, dans ce contexte d'histoires si déprimantes, a-t-il pu recueillir un tel succès auprès des lecteurs?

C`est que, d'abord, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, chez Carver, si tout va mal, on essaie quand même d'arranger les choses. Carver n`est pas à proprement parler un pessimiste : "Aujourd'hui je n'ai plus foi en rien. Je ne me plains pas : je constate, c`est tout. Je n'ai plus devant moi que le néant. Et il faut que je me débrouille avec ça. Plus de destin. Juste un enchaînement de petits faits qui n'ont d'autre sens que celui qu`on veut bien leur donner. Une vie machinale. sans objet. La vie de tout le monde" (« Menudo ››).

Les personnages de Carver ne se battent jamais, sachant qu'ils ont affaire à plus fort qu`eux. Et, d`une certaine façon, c`est un monde "religieux", mais sans dieu ni transcendance. Dans leur genre, ces personnages sont des "sages", ils ne se révoltent guère non plus. Sans doute sont-ils partiellement des victimes de la société, mais la société, chez Carver, semble totalement insignifiante. Et la classe sociale ne compte même pas tant que cela. Car ce ne sont jamais que des situations, rien que des situations, où l'antihéroïsme est absolu parce que les personnages ont pris totalement leur parti de l`inévitable absolu du destin. Et une absence aussi absolue d'absolu est encore un absolu. La dimension sociale, là-dedans, est le parent pauvre, mais il y a l`écriture. Carver est moins elliptique que laconique, dira-t-on, reflet du flegme qu'il semblait personnellement posséder, il reste toujours très légèrement en deçà. Nulle part mieux que dans son chef-d'œuvre, "Les Trois Roses jaunes", Carver n`a mieux maîtrisé son écriture, arrivant à transmettre dans ces pages quelque chose d`indicible. ...

Raymond Carver (1938-1988)

Né à Clatskanie (Oregon), dans un milieu pauvre, celui des bûcherons et des pêcheurs de la côte nord du Pacifique, Carver occupe divers emplois (pompiste, veilleur de nuit, chauffeur de poids lourds, concierge dans un hôpital). Ayant déménagé en Californie, Raymond Carver prend des cours de création littéraire avec le romancier John Gardner, spécialiste britannique du monde d'espionnage réaliste, au Chico State College (California State University, Chico) en 1958. et se tourne désormais irrémédiablement vers l'écriture. Mais il lui faudra attendre 1968 et le bon vouloir de Gordon Lish, - l'éditeur de Barry Hannah, Amy Hempel, Rick Bass, et Richard Ford -, pour qu'une de ses nouvelles soit publié dans le magazine Esquire, puis un premier recueil. Jusque-là, le futur écrivain qui sera classé par la critique littéraire dans les catégories de "minimalism” ou de “dirty realism", vit et boit au crochet de la belle, très jeune et possessive Maryann Burk qu'il a épousé en 1957 : elle était enceinte, avait à peine dix-sept ans, lui dix-neuf ans. Ray et Maryann restèrent marriés 25 années, années durant lesquelles il produisit la plus grande part de son oeuvre. C'est à partir de 1976, l'année de "Will you please be quiet, please?", que sa notoriété ne cessera de croître et qu'il rencontre, l'année suivante la poétesseTess Gallagher (1943), qui devient sa deuxième compagne. Carver meurt finalement en 1988 d’un cancer du poumon à l’âge de 50 ans...

De son vivant, Raymond Carver a publié plusieurs recueils de nouvelles, dont "Will You Be Quiet, Please?" (1976) , "What We Talk About When We Talk About Love" (1981), "Cathedral" (1984) et "Where I’m Calling From" (1988). Laconiques, ces histoires rappellent à certains critiques le travail d’Hemingway dans la façon dont l’écrivain utilise l’omission, les espaces entre les mots pour saisir des sentiments évanescents, insaisissables. Ils ressemblent aussi aux premières nouvelles d’Hemingway en particulier, dans leur stoïcisme tranquille, leur attachement aux surfaces austères et aux rituels simples de la vie quotidienne. Ce qui est remarquable dans les histoires de Carver, c’est la façon dont elles peuvent combiner la lassitude avec l’émerveillement, la reconnaissance de la dureté et de la cruauté de la vie, en particulier pour les pauvres, avec un moment occasionnel de soulagement, de révélation, de conscience de la possibilité.

Ainsi, dans une histoire intitulée « A Small, Good Thing », un petit garçon est tué dans un accident de la route juste avant son anniversaire. Le gâteau commandé pour la fête d’anniversaire n’est naturellement pas ramassé par les parents. Le boulanger, ne connaissant pas la raison de ce qui s'est passé, est en colère et commence une série d’appels téléphoniques improvisés, pour n'avouer, en fin de compte, qu'il n'est qu'un boulanger, qu'il est désolé, « Manger est une petite chose, une bonne chose dans un moment comme celui-ci » (Eating is a small, good thing in a time like this), dit-il à la mère et au père du garçon décédé. Ce n’est pas beaucoup, c'est presque rien dans un monde sombre, mais ce n’est pas rien. Les trois vont s’assoir ensemble dans l’endroit propre et bien éclairé de la boulangerie, mangeant et parlant, et les parents, concluera l’histoire, « n’ont pas pensé à partir » (did not think of leaving)...

"Will you please be quiet, please?" (1963-1976, Tais-toi, je t'en prie)

Recueil de vingt-deux nouvelles écrites de 1960 à 1974, "The Father", "The Ducks", "What Do You Do in San Francisco?", "Will You Please Be Quiet, Please?", "The Student's Wife", "Sixty Acres", "How About This?", "Signals", "Jerry and Molly and Sam", "Neighbors", "Fat", "Night School", "The Idea", "Why, Honey?", "Nobody Said Anything", "Are You a Doctor?", "What Is It?" ("Are These Actual Miles?"), "What's In Alaska?", "Bicycles, Muscles, Cigarettes", "They're Not Your Husband", "Put Yourself in My Shoes", "Collectors".

They're Not Your Husband

EARL OBER was between jobs as a salesman. But Doreen, his wife, had gone to work nights as a waitress at a twentyfour-hour coffee shop at the edge oftown. One night, when he was drinking, Earl decided to stop by the coffee shop and have something to eat. He wanted to see where Doreen worked, and he wanted to see ifhe could order something on the house.

He sat at the counter and studied the menu.

"What are you doing here?" Doreen said when she saw him sitting there.

She handed over an order to the cook. "What are you going to order, Earl?" she said. "The kids okay?"

"They're fine," Earl said. "I'll have coffee and one of those Number Two sandwiches."

Doreen wrote it down.

"Any chance of, you know?" he said to her and winked.

"No," she said. "Don't talk to me now. I'm busy."

Earl drank his coffee and waited for the sandwich. Two men in business suits, their ties undone, their collars open, sat down next to him and asked for coffee. As Doreen walked away with the coffeepot, one of the men said to the other, "Look at the ass on that. I don't believe it."

The other man laughed. "I've seen better," he said.

"That's what I mean," the first man said. "But some jokers like their quim fat."

"Not me," the other man said.

"Not me, neither," the first man said. "That's what I was saying."

Doreen put the sandwich in front of Earl. Around the sandwich there were French fries, coleslaw, dill pickle.

"Anything else?" she said. "A glass of milk?"

He didn't say anything. He shook his head when she kept standing there.

"I'll get you more coffee," she said.

She came back with the pot and poured coffee for him and for the two men. Then she picked up a dish and turned to get some ice cream. She reached down into the container and with the dipper began to scoop up the ice cream. The white skirt yanked against her hips and crawled up her legs. What showed was girdle, and it was pink, thighs that were rumpled and gray and a little hairy, and veins that spread in a berserk display.

The two men sitting beside Earl exchanged looks. One of them raised his eyebrows. The other man grinned and kept looking at Doreen over his cup as she spooned chocolate syrup

over the ice cream. When she began shaking the can of whipped cream, Earl got up, leaving his food, and headed for the door. He heard her call his name, but he kept going....

"EARL OBER, représentant de son métier, était momentanément sans emploi mais Doreen, sa femme, avait trouvé une place de serveuse dans l'équípe du soir d'une cafétéria des faubourgs où l'on pratiquait les trois-huit. Un soir qu'il buvait, Earl décida de passer à la cafétéria pour manger un morceau. Il voulait voir l'endroit où Doreen travaillait, voir aussi s'il pourrait s'envoyer quelque chose aux frais de la princesse. Il s'installa au comptoir et étudia la carte.

- Tiens, qu'est-ce que tu fais là? dit Doreen en l'apercevant.

Elle fit passer une commande au cuistot.

- Qu'est-ce que tu vas prendre, Earl? dit-elle. Comment vont les enfants?

- Ils vont bien, dit Earl. Donne-moi un café et un de ces sandwichs "numéro deux".

Doreen nota cela sur son carnet.

- Il n'y a pas moyen de... tu vois? fit Earl en lui adressant un clin d'œil.

- Non, dit-elle. Me parle pas maintenant, j'ai à faire.

Earl but son café en attendant le sandwich. Deux types en complet-veston, le col ouvert et la cravate desserrée, s'assirent à côté de lui et demandèrent du café. Au moment où Doreen s'éloignait, la cafetière à la main, l'un des deux types s'exclama :

- Vise-moi un peu cette paire de miches! C'est pas croyable!

L'autre se mit à rire.

- J'ai vu mieux, fit-il.

- C'est ce que je voulais dire, dit le premier. Mais t'as des gars, ils aiment leurs chagattes bien grasses.

- Pas moi, dit l'autre.

- Moi non plus, dit le premier. C'est ce que je te disais.

Doreen servit son sandwich à Earl. Il était entouré d'une garniture de frites, de coleslaw et de concombres aigres-doux.

- Tu veux autre chose? dit-elle. Un verre de lait?

Il ne dit rien et, comme elle restait là, il secoua négativement la tête.

- Je vais te chercher du café, dit Doreen.

Elle revint avec la cafetière et, après avoir rempli la tasse d'Earl et celles de ses deux voisins, elle s'arma d'une coupelle et leur tourna le dos pour puiser de la glace. Elle plongea un bras dans le bac du congélateur et racla le fond avec le presse-boules. Sa jupe de nylon blanc remonta sur ses hanches, découvrant le bas d'une gaine rose, des cuisses grises, fripées, un peu velues et des veines qui formaient un entrelacs dément. Les deux types assis à côté d'Earl échangèrent des regards. L'un d'eux haussa les sourcils. L'autre, la bouche fendue par un sourire, continua à lorgner Doreen par-dessus sa tasse de café tandis qu'elle nappait la glace de sirop de chocolat. Lorsqu'elle se mit à secouer la bombe de chantilly, Earl se leva et se dirigea vers la porte en abandonnant son assiette intacte. Il l'entendit crier son nom, mais il ne s'arrêta pas.

" He checked on the children and then went to the other bedroom and took off his clothes. He pulled the covers up, closed his eyes, and allowed himself to think. The feeling started in his face and worked down into his stomach and legs. He opened his eyes and rolled his head back and forth on the pillow. Then he turned on his side and fell asleep.

In the morning, after she had sent the children off to school, Doreen came into the bedroom and raised the shade.

Earl was already awake.

"Look at yourself in the mirror," he said.

"What?" she said. "What are you talking about?"

"Just look at yourself in the mirror," he said.

"What am I supposed to see?" she said. But she looked in the mirror over the dresser and pushed the hair away from her shoulders.

"Well?" he said.

"Well, what?" she said.

"I hate to say anything," Earl said, "but I think you better give a diet some thought. I mean it. I'm serious. I think you could lose a few pounds. Don't get mad."

"What are you saying?" she said.

"Just what I said. I think you could lose a few pounds. A few pounds, anyway," he said.

"You never said anything before," she said. She raised her nightgown over her hips and turned to look at her stomach in the mirror.

"I never felt it was a problem before," he said. He tried to pick his words.

The nightgown still gathered around her waist, Doreen turned her back to the mirror and looked over her shoulder.

She raised one buttock in her hand and let it drop.

Earl closed his eyes. "Maybe I'm all wet," he said.

"I guess I could afford to lose. But it'd be hard," she said.

"You're right, it won't be easy," he said. "But I'll help."

"Maybe you're right," she said. She dropped her nightgown and looked at him and then she took her nightgown off.

They talked about diets. They talked about the protein diets, the vegetable-only diets, the grapefruit-juice diets. But they decided they didn't have the money to buy the steaks the

protein diet called for. And Doreen said she didn't care for all that many vegetables. And since she didn't like grapefruit juice that much, she didn't see how she could do that one, either.

"Okay, forget it," he said.

"No, you're right," she said. "I'll do something."

"What about exercises?" he said.

"I'm getting all the exercise I need down there," she said.

"Just quit eating," Earl said. "For a few days, anyway."

"All right," she said. "I'll try. For a few days I'll give it a try.

You've convinced me."

"I'm a closer," Earl said.

Après avoir jeté un œil sur les enfants, il gagna l'autre chambre et se déshabilla. Il se tira les couvertures jusqu'au menton, ferma les yeux et s'abandonna à ses pensées. La sensation naquit dans son visage et irradia peu à peu vers le ventre et les membres inférieurs. Il rouvrit les yeux et fit aller sa tête d'un côté à l'autre sur l'oreiller. Ensuite il se retourna sur le flanc et s'endormit.

Au matin, après qu'elle eut expédié les enfants à l'école, Doreen entra dans la chambre et releva le store. Earl était déjà réveillé.

- Regarde-toi dans la glace, lui dit-il.

- Hein? fit Doreen. Qu'est-ce que tu racontes?

- Regarde-toi dans la glace, c'est tout.

- Qu'est-ce que je suis censée y voir?

Mais elle se campa devant le miroir de la coiffeuse et repoussa les cheveux qui lui tombaient sur les épaules.

- Alors? dit Earl.

- Quoi, alors?

- Ça m'embête de te dire ça, mais je trouve que tu devrais songer à te mettre au régime. Sérieusement. Je ne plaisante pas. Je trouve que tu devrais perdre quelques kilos. Ne te fâche pas.

- Qu'est-ce que tu veux dire?

- Rien d'autre que ce que je viens de dire. Je trouve que tu devrais perdre quelques kilos. Maigrir un peu.

- Tu ne m'as jamais fait aucune remarque, dit-elle. Elle releva sa chemise de nuit au-dessus de ses hanches et se mit de profil pour regarder son ventre dans la glace.

- Ça ne m'avait jamais gêné jusqu'à présent, dit Earl en pesant soigneusement ses mots.

Sa chemise de nuit toujours retroussée à la taille, Doreen tourna le dos à la glace et regarda pardessus son épaule. Elle s'empoigna une fesse, la souleva, la laissa retomber.

Earl ferma les yeux.

- Peut-être que je me goure, dit-il.

- Non, c'est vrai que je pourrais perdre un peu de poids. Mais ça n'irait pas sans mal.

- Ça va être dur, d'accord. Mais je t'aiderai.

- Tu dois avoir raison, dit-elle.

Elle laissa retomber la chemise de nuit, regarda Earl puis se la fit passer par-dessus la tête. Ils discutèrent de différents régimes - régime hautes protéines, régime végétarien, régime au jus de pamplemousse. Mais ils conclurent qu'ils n'avaient pas de quoi payer les steaks nécessaires au régime hautes protéines, et Doreen déclara qu'elle ne raffolait pas des légumes au point de ne manger que ça. Et comme elle n'était guère portée non plus sur le jus de pamplemousse, elle se voyait mal en avalant des litres.

- Bon, n'en parlons plus, dit Earl.

- Non, tu as raison. Il faut que je fasse quelque chose.

- Et si tu faisais de la gymnastique?

- La gymnastique, j'en fais bien assez au boulot.

- Eh bien, tu n'as qu'à jeûner. Rester quelques jours sans manger.

- Bon. Je vais essayer. Au moins pendant quelques jours. Tu m'as convaincue.

- J'ai toujours su arracher une vente, dit Earl.

Après avoir calculé ce qui leur restait en banque, il se rendit dans un magasin à prix cassés et fit l'acquisition d'un pèse-personne. Quand la vendeuse encaissa son achat, il suivit ses gestes d'un œil appréciateur. Dès son retour, il fit ôter tous ses vêtements à Doreen et la fit monter sur la balance..."

"Cathedral" (1983, Les Vitamines du bonheur )

Douze histoires qui, chacune à leur manière, révèlent la présence latente ou l'intrusion de terreurs dans des existences ordinaires. Avec une économie de moyens remarquable, Carver trace les lignes de force de la tragi-comédie qui habite chaque vie humaine, fût-elle la plus banale. Ouvriers, employés de bureau, chômeurs ou couples à la dérive, ses personnages accèdent malgré eux à une dimension héroïque. Carver met à nu la grandeur et la misère de ces destins, en préservant la part de mystère qui leur appartient en propre. (Livre de poche)

"What We Talk About When We Talk About Love" (1981, Parlez-moi d'amour)

En apparence, rien ne se passe dans les histoires que raconte Carver, ou presque rien. Mais sous ce rien, sous l'incompréhension, le désœuvrement, la pauvreté, la maladie, sous l'acuité du regard de l'écrivain, se cache un simple sentiment : le malheur. Et le malheur s'hypertrophie chez lui en un univers romanesque. Ici un photographe sans mains ou un couple qui se déchire, là un homme qui perturbe la fête de Noël, un père qui n'arrive pas à parler à son fils, des limaces qui prolifèrent... Dans l'univers déchiqueté de l'Amérique moderne, Carver prélève les échantillons d'une humanité à la dérive. Il condense, il précipite chaque situation. Dès lors, il persiste juste dans ses nouvelles un petit décalage discret, comme un temps de retard pris sur la vie, un léger dérapage dans les rouages de l'existence. (Livre de poche)

"Where I'm calling from, new and selected stories" (1986-1988, Les Trois Roses jaunes)

Dans ses nouvelles, dont certaines inspirèrent Robert Altman pour son film "Short Cuts" (1993), Carver révèle comment l'homme, au détour de fables laconiques, tente de se mesurer à ce qui le dépasse, l'incapacité d'aimer, la force de survivre, l'approche de la mort. (Editions Rivage, traduit de l'anglais par François Lasquin) : Boxes (Cartons), Whoever was using this bed (Débranchés), Blackbird Pie (Le bout des doigts), Errand (Les trois roses jaunes), nouvelles parues dans The New Yorker...

Raymond Carver a choisi cette sélection de ses récits avant de mourir, afin de dissuader définitivement les nombreux imitateurs qui ont vu le jour depuis. Heureusement, son écriture est inimitable. Sa voix est celle de l'Amérique contemporaine. L'homme Carver est le plus souvent au chômage, à la maison avec l'aspirateur et le chat de la famille, une bouteille à portée de main. La femme de Carver, avec ses vergetures, son cœur d'acier et son kilo de chair en trop, se maintient avec un sourire figé et la bière la plus proche. Ces vies sont pleines de regrets, d'occasions manquées, de chance qui aurait dû être un peu plus grande, mais il y a aussi de l'amour, d'autant plus réel qu'il pousse dans un sol aride. Le domaine de prédilection de Carver est le mariage moderne, dont il est l'archiviste officiel : Une fois, je me suis réveillé la nuit en entendant Iris grincer des dents" (Once I woke up in the night to hear Iris grinding her teeth), et "Il fut un temps où j'aimais ma première femme plus que la vie elle-même. Mais maintenant, je la déteste. Je la déteste. Comment expliquer cela ?" (There was a time when I loved my first wife more than life itself. But now, I hate her guts. I do. How do you explain that?). Seul Raymond Carver peut le faire. Son style, économique et sans fioritures, met en valeur les dures réalités de ses thèmes domestiques. On l'a appelé le lauréat des dépossédés (the laureate of the dispossessed), et il l'est, mais il met bien plus que cela dans les dix ou vingt pages de chacune de ces histoires qui changent la vie, un classique de l'écriture américaine moderne...

Menudo

I CAN'T sleep, but when I'm sure my wife Vicky is asleep, I get up and look through our bedroom window, across the street, at Oliver and Amanda's house. Oliver has been gone for three days, but his wife Amanda is awake. She can't sleep either.

It's four in the morning, and there's not a sound outside-no wind, no cars, no moon even-just Oliver and Amanda's place with the lights on, leaves heaped up under the front windows.

A couple of days ago, when I couldn't sit still, I raked our yard-Vicky's and mine. I gathered all the leaves into bags, tied off the tops, and put the bags alongside the curb. I had an urge then to cross the street and rake over there, but I didn't follow through. It's my fault things are the way they are across the street.

I've only slept a few hours since Oliver left. Vicky saw me moping around the house, looking anxious, and decided to put two and two together. She's on her side of the bed now, scrunched on to about ten inches ofmattress. She got into bed and tried to position herself so she wouldn't accidentally roll into me while she slept. She hasn't moved since she lay down, sobbed, and then dropped into sleep. She's exhausted. I'm exhausted too.

I've taken nearly all of Vicky's pills, but I still can't sleep.

I'm keyed up. But maybe if I keep looking I'll catch a glimpse of Amanda moving around inside her house, or else find her peering from behind a curtain, trying to see what she can see over here.

What if I do see her? So what? What then?

Vicky says I'm crazy. She said worse things too last night.

But who could blame her? I told her-I had to-but I didn't tell her it was Amanda. When Amanda's name came up, I insisted it wasn't her. Vicky suspects, but I wouldn't name names. I wouldn't say who, even though she kept pressing and then hit me a few times in the head.

"What's it matter who?" I said. "You've never met the woman," I lied. "You don't know her." That's when she started hitting me.

"Je n'arrive pas à trouver le sommeil, mais dès que je suis sûr que Vicky, ma femme, s'est endormie, je me lève, je vais à la fenêtre et je regarde la maison d'Oliver et d'Amanda, de l'autre côté de la rue. Oliver est parti depuis trois jours mais Amanda, sa femme, est encore debout. Elle ne trouve pas le sommeil, elle non plus. Il est quatre heures du matin et il n'y a pas un bruit dehors. Pas de vent, pas de voitures, pas même de lune. Il n'y a que la maison d'Oliver et d'Amanda, avec ses lumières allumées et les feuilles mortes accumulées sous ses fenêtres. Avant-hier, comme je ne tenais pas en place, j'ai ratissé le jardin. Notre jardin, à Vicky et à moi. J'ai rassemblé toutes les feuilles mortes dans des sacs, j'ai ficelé les sacs et je suis allé les déposer au bord du trottoir. J'avais une envie folle de traverser la rue pour ratisser chez eux aussi, mais je me suis retenu. C'est ma faute si les choses en sont là dans la maison d'en face.

Depuis qu'Oliver est parti, je ne dors pour ainsi dire plus. En me voyant errer comme une âme en peine à travers la maison, l'air angoissé, Vicky a compris qu'il y avait anguille sous roche. Maintenant, elle est à l'extrême bord du lit, tassée sur une infime portion de matelas. En se couchant, elle s'est placée de façon à ne pas risquer de rentrer accidentellement en contact avec moi durant la nuit. Elle s'est mise au lit, elle a pleuré, puis elle a sombré dans le sommeil et depuis elle n'a plus bougé. Elle est épuisée. Moi aussi, je suis épuisé. J'ai avalé une bonne partie des comprimés de Vicky, mais je n'ai toujours pas sommeil. Je suis trop survolté. Si je reste en faction à la fenêtre, je finirai peut-être par apercevoir Amanda allant et venant dans la maison. Ou alors je la surprendrai à soulever un coin de rideau pour essayer de voir ce qui se passe de mon côté. Et si je l'aperçois ? A quoi ça m'avancera, hein? Vicky dit que je suis cinglé. Hier soir, elle m'a dit des choses encore bien pires. Mais on ne peut pas lui jeter la pierre. Je lui ai tout dit. Je ne pouvais pas faire autrement. Toutefois, je ne lui ai pas dit qu'il s'agissait d'Amanda. Quand son nom a été mis sur le tapis, j'ai nié avec énergie. Vicky a des soupçons, mais j'ai refusé de lui donner un nom. Je n'ai pas voulu lui dire qui c'était, bien qu'elle se soit acharnée à vouloir me tirer les vers du nez, en allant jusqu'à me frapper plusieurs fois au visage.

- Tu n'as pas besoin de savoir qui c'est, lui ai-je dit. De toute façon, tu ne la connais pas, ai-je menti. Son nom ne te dirait rien.

C'est là qu'elle s'est mise à me taper dessus.

I feel wired. That's what my painter friend Alfredo used to call it when he talked about friends of his coming down off something. Wired. I'm wired. This thing is nuts. I know it is, but I can't stop thinking about Amanda. Things are so bad just now I even find myself thinking about my first wife, Molly. I loved Molly, I thought, more than my own life.

I keep picturing Amanda in her pink nightgown, the one I like on her so much, along with her pink slippers. And I feel certain she's in the big leather chair right now, under the brass reading lamp. She's smoking cigarettes, one after the other. There are two ashtrays close at hand, and they're both full. To the left of her chair, next to the lamp, there's an end table stacked with magazines-the usual magazines that nice people read. We're nice people, all ofus, to a point. Right this minute, Amanda is, I imagine, paging through a magazine, stopping every so often to look at an illustration or a cartoon.

Two days ago, in the afternoon, Amanda said to me, "I can't read books anymore. Who has the time?" It was the day after Oliver had left, and we were in this little cafe in the industrial part of the city. "Who can concentrate anymore?" she said, stirring her coffee. "Who reads? Do you read?" (I shook my head.) "Somebody must read, I guess. You see all these books around in store windows, and there are those clubs.

Somebody's reading,'' she said. "Who? I don't know anybody who reads."

That's what she said, apropos ofnothing-that is, we weren't talking about books, we were talking about our lives. Books had nothing to do with it.

"What did Oliver say when you told him?"

Then it struck me that what we were saying-the tense, watchful expressions we wore-belonged to the people on afternoon TV programs that I'd never done more than switch on and then off.

Amanda looked down and shook her head, as ifshe couldn't bear to remember.

"You didn't admit who it was you were involved with, did you?"

Je me sens raide. C'est le mot qu'employait mon ami artiste, Alfredo, quand quelqu'un de sa connaissance avait abusé de certaines substances. Oui, raide. Je suis raide. C'est de la démence, tout ça. Je le sais, et pourtant c'est plus fort que moi, je n'arrête pas de penser à Amanda. Par moments même - c'est dire à quel point les choses vont mal - je me surprends à penser à Molly. Molly, ma première femme. Molly, que je croyais aimer plus que ma vie. L'image d'Amanda me poursuit sans trêve. Je me la figure vêtue de cette chemise de nuit rose que j'aime tant lui voir porter, avec des mules roses aux pieds. Je suis sûr qu'en ce moment même elle est assise dans le gros fauteuil de cuir, sous le lampadaire en laiton. Elle fume cigarette sur cigarette. Elle a deux cendriers à portée de la main, et ils sont pleins l'un et l'autre. A gauche de son fauteuil, au pied du lampadaire, il y a une table basse sur laquelle est posée une pile de magazines. Des magazines comme on en lit d'ordinaire chez les gens comme il faut. Car nous sommes des gens comme il faut. Du moins jusqu'à un certain point. J'imagine qu'en cet instant précis, Amanda est en train de feuilleter un magazine..."

"Short Cuts: Selected Stories" (1993, Neuf histoires et un poème)

"Neighbors", "They’re Not Your Husband", "Vitamins", "Will You Please Be Quiet, Please?", "So Much Water So Close to Home", "A Small, Good Thing", "Jerry and Molly and Sam", "Collectors", "Tell the Women We’re Going", "Lemonade" (poem), "les récits de Raymond Carver sont d'une simplicité déconcertante. Ils ont pour unique objet l'intimité, la banalité. La vie, en se repliant sur elle-même, est devenue ordinaire, insignifiante. C'est cela, l'époque moderne : la médiocrité qui vous persécute, l'être écrasé sous le poids du quotidien. Mais il arrive que, de l'intérieur même de cette banalité, jaillisse comme un signe, un avertissement, une injonction à s'éveiller et à accomplir son destin, quel qu'il soit. Il arrive aussi que le message soit brouillé ou lu de travers. Ces histoires sont tantôt des tragédies, tantôt des comédies, ou les deux à la fois. Mais leurs héros n'appartiennent pas plus à la caste des rois, des reines et des dieux qu'à celle des valets ou des confidents. Ce sont des gens : une serveuse de restaurant, un chômeur, un père anxieux, une femme divorcée et son ex-mari, trois pêcheurs, des voisins trop curieux, un enfant malade" (Editions de l'Olivier, traduit de l'anglais par Jean-Pierre Carasso, Simone Hilling, François Pasquin et Gabrielle Rolin).

Robert Altman en réalise une adaptation très libre, du même titre, "Short Cuts", la même année, entremêlant les destins de ses protagonistes , avec Matthew Modine, Andie MacDowell...

Comme un romancier du XIXe siècle, John Irving (1942) donne à ses créations suffisamment de temps, et une toile sociale assez large, pour devenir non seulement des personnages, mais des vies. Comme Dickens avant lui, il aborde les vérités émotionnelles au moyen d’exagérations fondées sur des observations précises et détaillées : si bien que le lecteur n'hésitera plus à le suivre, à bout de souffle...

"The World According to Garp" (1978) est sans doute un sommet de son talent littéraire, ici, une soirée pourrait être hilarante et le lendemain matin s'avérer meurtrière, lit-on à la fin de l’avant-dernier chapitre de ce livre foisonnant et tumultueux. C’est un bon résumé de ce qui est arrivé auparavant. L’histoire de la romancière T. S. Garp et de sa mère, Jenny Fields, de la femme de Garp et de leurs fils, de l’ancienne footballeuse transsexuelle qui devient une sorte de garde du corps pour Jenny lorsque son autobiographie la propulse sous le feu des projecteurs féministes, et de diverses personnes et familles qui croisent les chemins et les cœurs de ceux qui viennent d’être mentionnés. À un moment donné dans le récit, Garp décrit la vie comme un feuilleton télévisé classé X, et l’intrigue d’Irving ne mériterait pas plus que cette description s’il n’était pas un écrivain aussi imaginatif. Sa litanie de crises et de calamités violentes — viols, mutilations, adultères, assassinats, accidents de la route mortels et d’innombrables autres événements horribles — serait répugnante, voire révoltante, entre d’autres mains ...

Mais sa narration est imprégnée d’une telle impulsion inventive que ses personnages transcendent leurs malheurs, puisant dans une vitalité émotionnelle à la fois poignante et puissante. L’énergie est la devise du monde de Garp; le livre commence rapidement et gagne en vitesse : "Garp’s mother, Jenny Fields, was arrested in Boston in 1942 for wounding a man in a movie theater. This was shortly after the Japanese had bombed Pearl Harbor and people were being tolerant of soldiers, because suddenly everyone was a soldier, but Jenny Fields was quite firm in her intolerance of the behavior of men in general and soldiers in particular." (La mère de Garp, Jenny Fields, a été arrêtée à Boston en 1942 pour avoir blessé un homme dans un cinéma. C’était peu de temps après que les Japonais avaient bombardé Pearl Harbor et que les gens étaient tolérants envers les soldats, parce que soudainement tout le monde était soldat, mais Jenny Fields était assez ferme dans son intolérance au comportement des hommes en général et des soldats en particulier)...

John Irving (1942)

Né à Exeter (New Hampshire), John Irving a étudié dans les universités de New Hampshire, Iowa (le prestigieux programme d'écriture créative de MFA qui produisit un écrivain comme Kurt Vonnegut) et Pittsburgh, séjourné à Londres, à Vienne et en Grèce, puis enseigné la littérature anglaise aux États-Unis. Il avait déjà publié trois romans (dont "Un mariage poids moyen" et "l'Épopée du buveur d'eau") lorsque le public et la critique acclamèrent unanimement "le Monde selon Garp", après avoir entre-temps changé d'éditeur (Random House). Depuis lors, John Irving accumule les succès, des millions de vente et des traductions en plus de 30 langues, sans perdre pour autant l'estime de la critique. Si le roman suivant, "L'hôtel New Hampshire", n'enthousiasma pas la critique, l'année 1981 est pour Irving une année cruciale, il divorce, obtient de sa mère des révélations sur son père biologique, pilote pendant la Seconde guerre mondiale, mais renonce à le rencontrer. En 1987, Irving épouse son agent littéraire, Janet Turnbell. Il vit à Long Island. Ses romans déroulent des intrigues complexes à mi-chemin du littéraire et de la fiction populaire, les éléments biographiques ne sont jamais bien loin, une enfance difficile à déchiffrer, un père biologique qu'il ne connut que tardivement et dont le souvenir ne cessa de le hanter, une dyslexie qu'il parvient à surmonter, une éducation religieuse, l'aveu d'une agression sexuelle alors enfant par une femme plus âgée qu'il livre dans "Until I Find You" publié en 2005.. "Being a writer is a strenuous marriage between careful observation and just as carefully imagining the truths you haven't had the opportunity to see. The rest is the necessary, strict toiling with the language; for me this means writing and rewriting the sentences until they sound as spontaneous as good conversation." (New York Times).

"The 158-Pound Marriage" (Un mariage poids moyen, 1974)

Le mariage semble, pour John Irving, une tentative de poids moyen pour résoudre des problèmes de poids lourd, une structure des plus fragiles pour contrôler l'incontrôlable, une stratégie pour calmer son moi dans le quotidien, les habitudes et la sécurité et oublier ainsi sa faim faustienne. Mais l'équilibre de cette institution se révèle précaire, "épouse" et "mari" sont des choix rationnels, et l'immobilisation peut céder à l'attrait de la nouveauté: c'est ainsi que les enfants peuvent endosser ce désir aventureux et exploratoire inhérent à nos existences maritales, que quelque soit la compatibilité visible des deux membres du couple, l'esprit n'est jamais en repos. Severin Winter et sa femme, Edith se lancent dans l'échangisme avec le narrateur et sa femme, Utch, et les conséquences s'avèrent très rapidement désastreuses...

"Séverin Winter était trop fat pour être jaloux. Je l'ai toujours jugé comme un homme typiquement mâle : agressif et égocentrique, il vous acceptait à ses conditions. Mais ni Utch ni Edith ne l'ont jamais vraiment admis. Utch prétendait qu'il était le seul homme de sa connaissance qui traitait les femmes comme si elles étaient les égales des hommes ; j'admets qu'il était aussi agressif et égocentrique avec les deux sexes. Edith disait que l'égalité à la manière de Séverin pouvait être offensante pour une femme. Il semblait ne faire aucune distinction entre les hommes et les femmes - traitant les uns et les autres avec une sorte de virilité qui donnait aux femmes l'impression d'être un des gars de la bande. Même au nom de l”égalité, peu de femmes ont vraiment envie de voir les hommes aller aussi loin. Malgré son habitude tactile - ses mains qui grouillaient sur vous quand il vous parlait -, les femmes se sentaient immédiatement détendues à son contact, mais aussi un peu contrariées; On ne pouvait prendre sa façon de vous toucher comme un palpage douteux. Son toucher était tellement dénué de toute sexualité que les femmes avaient l'impression qu'il ne les remarquait pas du tout en tant que femmes.

Séverin était resté marié près de huit ans sans se donner le temps (ou une raison) d'envisager qu'il existe des réveils plus agréables, des lits plus animés où se coucher, d”autres vies à explorer. L'idée même le troublait. Vous voyez à quel point il demeurait naïf ! Et la première fois qu'il eut le courage d'évoquer sa nouvelle façon de penser à sa femme, il fut plus que troublé d'apprendre que ce genre de fantasmes dangereux hantait déjà Edith depuis un certain temps.

- Tu veux dire qu'il y a eu d'autres hommes ?

- Oh, non. Pas encore.

- Pas encore? Mais tu veux dire que tu as pensé à d'autres hommes ?

- Euh... Bien entendu. A d'autres situations, oui.

- Ah...

-Mais je n'y ai pas pensé beaucoup, Sévi.

- Ah...

Ce n'était pas la première fois qu'il trouvait l'égalité effective difficile à supporter. Découvrir sa propre innocence provoquait toujours en lui une impression de gêne. Je crois qu'un sentiment de supériorité lui venait tout naturellement. Malgré leur bavardage sur l'égalité, Edith et Utch sont passées à côté d`un point important concernant Séverin : il se considérait comme un protecteur d'Edith face aux sentiments compliqués qu'il éprouvait. Ce fut pour lui un choc d'apprendre qu'elle était compliquée elle aussi. Mais s'il n'était pas jaloux de nature, il se montrait exigeant à d`autres égards. Il avait besoin de demeurer la source des sentiments qui comptaient dans la vie d'Edith. Il n'éprouvait nul besoin qu'elle lui appartienne plus qu'elle ne lui appartenait déjà, mais son œuvre devait lui appartenir aussi - et je sais que cela dérangeait Edith. Il se plaisait à dire qu'il s'agissait seulement de sexe, quand les choses allaient mal- ou d'ailleurs quand elles allaient bien -, mais je suis certain qu'une grande partie de son malaise concernant les relations d'Edith avec moi tenait à l'intimité que nous partagions à travers ce que nous écrivions. Il n`était pas écrivain, bien qu'Edith prétendît ne pas avoir meilleur lecteur. J'en doute ; ses classifications - sa notion de catégorie de poids - étaient agaçantes. Je n'ai jamais su distinguer dans quelle mesure il était perturbé par nos relations sexuelles ou bien par l'impression qu'il avait d'être évincé en tant que source des idées d'Edith. J'ai toujours jugé cette distinction importante, mais je me demande s'il percevait en fait la différence..."

"The Water-Method Man" (L'Épopée du buveur d'eau, 1972)

"Fred « Bogus » Trumper, fumiste farfelu, a un problème : son canal urinaire est trop étroit. Pour cesser de souffrir pendant l’amour, un seul remède : boire des litres d’eau. Sa femme veut le plaquer, sa maîtresse souhaite un bébé, et surtout, le réalisateur d’un documentaire sur l'échec tient absolument à s’inspirer de sa vie… Vaille que vaille, Bogus s'obstine à croire qu'il pourrait bien, un jour, réussir quelque chose." (traduction Michel Lebrun, édition du Seuil)

"Traversant le parking dans lequel Harry Petz avait raté son atterrissage, je découvris la jeune Lydia Kindle qui m'attend auprès d'une immense Edsel

vert d'eau. Elle arbore un élégant ensemble couleur poire, de coupe adulte, à jupe courte.

- Salut! Tu as vu ma voiture?

Moi, je pense: C'est trop, beaucoup trop.

Mais son élégance un peu formelle me rassure, et je connais déjà ses genoux, donc ils ne me font plus peur. C'est un vrai plaisir de voir sa jambe

monter et descendre sous mes yeux, en manoeuvrant l'accélérateur et le frein.

- Où allons-nous? questionné-je en tournant mon regard vers sa poitrine menue.

- Tu verras.

Je panoramique sur ses petits seins, remonte jusqu'au visage; elle se mordille joliment la lèvre inférieure. Dans l'échancrure de la veste, on découvre

un chemisier rouille, dont le reflet colore son menton. Un vrai pastel. Ca me rappelle Biggie et moi dans la prairie du monastère de Katzeldorf, étendus dans les renoncules avec une bouteille de

liqueur des moines. D'une poignée de fleurs, j'avais caressé ses seins, les couvrant de pollen orangé, ce qui l'avait fait rougir. Puis elle avait frotté une renoncule sur mon homoncule, qui

avait viré au jaune.

- A vrai dire, cette Edsel n'est pas à moi, dit Lydia Kindle. Elle appartient à mon frère qui fait son service.

Où que j'aille surgissent de nouveaux périls. Le frangin vindicatif de Lydia Kindle, un herculéen Béret-Vert, m'administrant une volée de directs à la

clavicule, sous prétexte que j'aurais souillé sa soeur et sa voiture...

- Où allons-nous? répété-je.

Ses cuisses dures tremblent par saccades; la route doit être défoncée. Par les vitres, je vois des nuages de poussi-re; un ciel plat qu'aucun arbre ne

délimite, sans lignes de fuite.

- Tu verras.

Ses mains lâchent le volant pour me caresser les joues - ce parfum discret si ouvertement innocent sur ses poignets! Nous franchissons une ornière; nous

avons fini par quitter la route poussiéreuse; la voiture flotte légèrement sur une surface instable; des petits chocs irréguliers; sur une route de l'Iowa, ils ne peuvent être provoqués que par

des épis de maïs ou des os de cochons. Voici des dérapages, comme si nous roulions sur de l'herbe ou du goudron frais. J'ai peur que nous restions collés, à des kilomètres de nulle part, que

l'Edsel et ses occupants ne s'enlisent à tout jamais dans un marécage insondable.

- Seuls les canards nous pleureront, dis-je.

Lydia me lance un regard alarmé.

- Un copain m'a amenée ici une fois. De temps en temps, on rencontre un chasseur, personne d'autre. De toute façon, on repère leur voiture de

loin.

Un copain? Je me demande si elle n'a pas déjà été souillée, mais elle devine mes pensées et s'empresse d'ajouter:

- Je n'aimais pas ce type-là. Je lui ai demandé de me ramener. Mais je n'ai pas oublié le chemin.

Et d'un rapide coup de langue elle s'humecte les lèvres. Puis l'ombre, et un plan incliné; le sol devient plus ferme et plus cahoteux; j'entends des

froissements de branches autour de la carrosserie, et sens une odeur de résine. Des sapins, en Iowa, faut le faire! Une branche égratigne la voiture, ce qui me fait sursauter et me cogner le nez

sur le volant. Quand la voiture s'arrête, nous nous trouvons au milieu d'une plantation dense de jeunes pins, de vieux arbres morts, de fougères arborescentes, et de gros amas de mousse à demi

gelée. On devine des champignons. Lydia ouvre sa porte et passe les jambes au-dehors. Trouvant qu'il fait froid et humide, elle reste assise, me tournant le dos, agitant les pieds au-dessus du

sol.

Nous sommes sur une colline, dans un boqueteau sauvage. Derrière nous, des champs de maïs et de soja moissonnés. Sous nos yeux, la ruine de ce qui a dû

être le réservoir de Coralville, l'eau gelée tout autour, noire et boueuse en son centre. Si j'étais chasseur, je me mettrais en affût sur cette colline, bien planqué dans les fougères pour

attendre que des canards paresseux utilisent ce raccourci d'un point de ravitaillement à un autre. Ici, ils voleraient en rase-mottes, surtout les gros traînards, leur ventre éclairé par les

reflets du soleil sur le lac.

Au lieu de quoi, appuyé sur l'accoudoir de l'Edsel, j'étends un pied jusqu'au popotin miniature de Lydia Kindle, avec l'envie fugitive de la propulser

hors de la voiture. Je me contente de lui effleurer la croupe; se retournant vers moi, elle rentre les jambes et claque la portière. Il y a une couverture dans le coffre, et aussi de la bière que

lui a apportée une amie plus âgée, me dit-elle. il y a aussi du bon frommage, des pommes, et de grosses tranches de pumpernickel. Escaladant le siège avant, elle dispose ce festin sur la

banquette arrière, et, pour avoir plus chaud, nous jetons la couverture sur nos épaules, comme une tente. Une miette de fromage s'est collée sur la veine du poignet de Lydia. D'un bout de langue

expert, elle la capture, et me regarde la regarder; elle a croisé les jambes sous elle, si bien que ses genous me font face.

- Ton coude est sur le pain, murmure Lidia, ce qui me fait pouffer d'un rire bête.

Elle se tortille et secoue les miettes; je les regarde tomber sur le tapis de sol; sa jupe a remonté sur ses cuisses; elle m'attire contre elle. Son

jupon bleu layette est brodé de petites fleurs rose layette, ce qui me rappelle la couverture du berceau de Colm. Elle dit:

- Je crois que je suis amoureuse de toi.

Mais je devine que chaque mot a été calculé, délibérément, et je sens qu'elle s'est entraînée à prononcer cette phrase. Comme si elle s'en apercevait

aussi, elle y apporte un amendement:

- Je crois savoir que je suis amoureuse de toi.

Pressant sa jolie jambe mince contre ma hanche, elle attire doucement ma tête contre sa cuisse. Mon coeur s'appuie contre son genou. Elle a les mêmes

foutues fleurs sur sa petite culotte. Un vrai bébé dans ses langes; le dernier cri de la mode fillettes. Se tortillant de nouveau, consciente que j'ai découvert ses fleurettes, elle me tire un

peu par les oreilles et me dit :

- Tu n'as pas besoin d'être amoureux de moi.

Je retrouve là un dialogue appris par coeur. Je sais que, quelque part dans la chambre de Lydia à sa pension, il y a un bout de papier où ce texte

est écrit comme un scénario, griffonné, raturé, corrigé, avec peut-être des notes en bas de page. J'aimerais connaître les répliques qu'elle a écrites à mon intention.

- Monsieur Trumper?

En l'embrassant sous le dais, je sens vibrer un petit muscle. Elle écrase ma tête contre sa poitrine d'oiseau, la veste de son tailleur ouverte, son

chemisier froissé sur sa chair fraîche. En de telles circonstances, le nordique primitif inférieur s'impose:

- Vroognaven abthur, Gunnel mik.

Poussant le plus léger des soupirs, elle s'assoit tout contre moi, mais, pour vaste que soit l'Edsel, c'est au prix de grandes difficultés qu'elle

retire sa veste. Ma veste de chasse voltige jusqu'à la lunette arrière; assis derrière elle comme dans un bobsleigh, je réussis à délacer mes bottes, tandis que ses doigts déchiffrent en braille

mes boutons de chemise. Elle s'est déboutonnée elle-même, et garde les bras croisés sur son soutien-gorge. Elle frissonne comme avant de plonger dans une rivière glaciale. Elle se coule contre

moi avec soulagement, comme si elle aimait se montrer à demi dévêtue, la jupe dégrafée mais encore à mi-hauteur. Ses mains moites explorent mes côtes, et pincent le disgracieux bourrelet qui

souligne ma taille.

- C'est la première fois, tu sais.. Je n'ai encore jamais ...

J'appuie le menton contre son épaule tendre et dure, et lui caresser l'oreille avec ma moustache. Je lui demande:

- Que fait ton père?

Elle est surprise et soulagée de cette diversion. Ses doigts découvrent mes reins.

- Il est dans l'emballage...." (traduction Michel Lebrun, Seuil).

"The World According to Garp" (1976, Le monde selon Garp)

This is the life and times of T. S. Garp, the bastard son of Jenny Fields—a feminist leader ahead of her times. This is the life and death of a famous mother and her almost-famous son; theirs is a world of sexual extremes—even of sexual assassinations. It is a novel rich with “lunacy and sorrow”; yet the dark, violent events of the story do not undermine a comedy both ribald and robust. In more than thirty languages, in more than forty countries—with more than ten million copies in print—this novel provides almost cheerful, even hilarious evidence of its famous last line: “In the world according to Garp, we are all terminal cases.”

Alors qu'en 1943, face à une contraception défaillante, le souci de bien des femmes reste d`avoir un homme sans avoir d`enfant, la préoccupation de l'excentrique Jenny, infirmière dans un hôpital bostonien, est au contraire d'avoir un enfant bien à elle, mais surtout pas de fil à la patte. C'est pourquoi elle jette son dévolu sur le sergent technicien Garp, "opérationnellement" intact en dépit de son cerveau endommagé. De cette éphémère union naîtra S.T. Garp. Impossible d'emprisonner en quelques phrases ce roman qui ne ressemble à aucun autre - une œuvre débordante d'humour et d`énergie, qui par ses personnages colorés, exubérants, loufoques, son foisonnement de péripéties et d'incidents rocambolesques, nous impose la vision d'un monde grotesque, chaotique, pétri de violence. Une parodie de notre monde, où, comme le remarque un personnage, "l'assassinat est un sport amateur de plus en plus répandu". Le Monde selon Garp, c'est d'abord le récit des rapports orageux et tendres entre une mère célèbre (devenue féministe malgré elle) et son fils écrivain, tous deux dotés d'un individualisme forcené. Leur œuvre demeurera incomprise et sera déformée, exploitée par autrui. Le Monde selon Garp, c'est aussi l`histoire irrésistible, émouvante, tragique. d'un homme généreux et angoissé, aux prises avec ses rôles de fils, d'amant, d'époux, de père. Le Monde selon Garp, c'est enfin un merveilleux commentaire sur l'art et l'imaginaire, la preuve éclatante que l`outrance et le baroque peuvent "éclairer" avec une incomparable justesse notre monde. (Editions du Seuil, traduction de l'américain par Maurice Rambaud)

"Garp’s mother, Jenny Fields, was arrested in Boston in 1942 for wounding a man in a movie theater. This was shortly after the Japanese had bombed Pearl Harbor and people were being tolerant of soldiers, because suddenly everyone was a soldier, but Jenny Fields was quite firm in her intolerance of the behavior of men in general and soldiers in particular. In the movie theater she had to move three times, but each time the soldier moved closer to her until she was sitting against the musty wall, her view of the newsreel almost blocked by some silly colonnade, and she resolved she would not get up and move again. The soldier moved once more and sat beside her.

Jenny was twenty-two. She had dropped out of college almost as soon as she’d begun, but she had finished her nursing-school program at the head of her class and she enjoyed being a nurse. She was an athletic-looking young woman who always had high color in her cheeks; she had dark, glossy hair and what her mother called a mannish way of walking (she swung her arms), and her rump and hips were so slender and hard that, from behind, she resembled a young boy. In Jenny’s opinion, her breasts were too large; she thought the ostentation of her bust made her look “cheap and easy.”

She was nothing of the kind. In fact, she had dropped out of college when she suspected that the chief purpose of her parents’ sending her to Wellesley had been to have her dated by and eventually mated to some well-bred man.

The recommendation of Wellesley had come from her older brothers, who had assured her parents that Wellesley women were not thought of loosely and were considered high in marriage potential. Jenny felt that her education was merely a polite way to bide time, as if she were really a cow, being prepared only for the insertion of the device for artificial insemination.

La mère de Garp, Jenny Fields, fut arrêtée en 1942 à Boston, pour avoir blessé un homme dans un cinéma. Cela se pesait peu de temps après le bombardement de Pearl Harbor par les japonais, et les gens manifestaient une grande tolérance envers les militaires, parce que, brusquement, tout le monde était militaire, mais Jenny Fields, pour sa part, restait inébranlable dans l'intolérance que lui inspirait la conduite des hommes en général et des militaires en particulier. Dans le cinéma, elle avait dû changer trois fois de place, mais, le soldat s'étant chaque fois rapproché un peu plus, elle avait fini par se retrouver le dos contre le mur moisi, avec, entre elle et l'écran, un stupide pilier qui lui bouchait pratiquement la vue; aussi avait-elle pris la décision de ne plus bouger. Le soldat, quant à lui, se déplaça une nouvelle fois et vint s'asseoir près d'elle. Jenny avait vingt-deux ans. Elle avait plaqué l'université peu après avoir commencé ses études, puis était entrée dans une éeole d'infirmières, où elle avait terminé à la tête de sa classe. Elle était heureuse d'être infirmière. C'était une jeune femme à l'allure athlétique et aux joues perpétuellement enluminées; elle avait des cheveux noirs et lustrés, et ce que sa mère appelait une démarche virile (elle balançait les bras en marchant); sa croupe et ses hanches étaient si fermes et si sveltes que, de dos, elle ressemblait à un jeune garçon. Jenny estimait, pour sa part, qu'elle avait les seins trop gros; son buste provocant lui donnait, selon elle, l'air d'une fille "facile et vulgaire".

Elle n'était rien de semblable. En fait, elle avait plaqué l'université le jour où elle s'était rendu compte que ses parents, en l'envoyant à Wellesley, avaient eu pour objectif essentiel de la pousser à dénicher, puis à épouser un monsieur bien. C'étaient ses frères aînés qui avaient insisté pour qu'elle entre à Wellesley, en assurant à leurs parents que les jeunes femmes sorties de Wellesley jouissaient d'une réputation flatteuse et passaient pour d'excellents partis. Jenny avait l'impression que ses études n'étaient rien d'autre qu'une façon polie de gagner du temps, comme si elle avait été une vache mise en condition pour recevoir la canule de l'ínsémination artificielle.

Her declared major had been English literature, but when it seemed to her that her classmates were chiefly concerned with acquiring the sophistication and the poise to deal with men, she had no trouble leaving literature for nursing. She saw nursing as something that could be put into immediate practice, and its study had no ulterior motive that Jenny could see (later she wrote, in her famous autobiography, that too many nurses put themselves on display for too many doctors; but then her nursing days were over).

She liked the simple, no-nonsense uniform; the blouse of the dress made less of her breasts; the shoes were comfortable, and suited to her fast pace of walking. When she was at the night desk, she could still read. She did not miss the young college men, who were sulky and disappointed if you wouldn’t compromise yourself, and superior and aloof if you would. At the hospital she saw more soldiers and working boys than college men, and they were franker and less pretentious in their expectations; if you compromised yourself a little, they seemed at least grateful to see you again. Then, suddenly, everyone was a soldier—and full of the self-importance of college boys—and Jenny Fields stopped having anything to do with men.

“My mother,” Garp wrote, “was a lone wolf.”

Elle avait choisi de se spécialiser en littérature anglaise, mais, lorsqu'il lui apparut que ses condisciples se préoccupaient avant tout d'acquérir la sophistication et l'aplomb indispensables pour manier les hommes, elle n'eut aucun scrupule à abandonner la littérature au profit des études d'infirmière. A ses yeux, les études d'infirmière avaient le mérite de déboucher sur une pratique immédiate, et c'était bien là le seul et unique motif qui l'avait poussée dans cette voie. (Plus tard, dans sa célèbre autobiographie, elle écrivit que trop dïnfirmières ne font que parader pour accrocher les médecins; mais, bien sûr, elle n'était plus infirmière.) Elle aimait l'uniforme simple et dépourvu de fantaisie; le corsage minimisait ses seins; les chaussures étaient confortables et convenaient à sa démarche énergique. Lorsqu'elle était de service de nuit à l'accueil, elle avait du temps pour poursuivre ses lectures. Elle ne regrettait pas la compagnie des étudiants, qui se montraient maussades et déçus lorsqu'une femme refusait leurs avances, ou bien méprisants et hautains

lorsqu'elle les acceptait. A l'hôpital, elle voyait davantage de soldats et d'ouvriers que d'étudiants, et leurs visées avaient le mérite d'être plus franches et moins prétentieuses; si on leur cédait un peu, du moins manifestaient-ils quelque reconnaissance à la perspective de vous revoir. Puis, un beau jour, il n'y eut plus que des soldats - tous aussi vaniteux que des étudiants -, et Jenny Fields cessa de s'intéresser aux hommes.

"Ma mère, écrivit plus tard Garp, était une louve solitaire."

The Fields’ family fortune was in shoes, though Mrs. Fields, a former Boston Weeks, had brought some money of her own to the marriage. The Fields family had managed well enough with footwear to have removed themselves from the shoe factories years ago. They lived in a large, shingled house on the New Hampshire shore at Dog’s Head Harbor. Jenny went home for her days and nights off—mainly to please her mother, and to convince the grande dame that although Jenny was “slumming her life away as a nurse,” as her mother remarked, she was not developing slovenly habits in her speech or in her moral person.

Jenny frequently met her brothers at the North Station and rode home on the train with them. As all members of the Fields family were bidden to do, they rode on the right-hand side of the Boston and Maine when the train left Boston and sat on the left when they returned. This complied with the wishes of the senior Mr. Fields, who admitted that the ugliest scenery lay out that side of the train, but he felt that all Fieldses should be forced to face the grimy source of their independence and higher life. On the right-hand side of the train, leaving Boston, and on the left as you returned, you passed the main Fields Factory Outlet in Haverhill, and the vast billboard with the huge work shoe taking a firm step toward you...

La famille Fields avait fait fortune dans la chaussure, bien que Mrs. Fields, une Weeks de Boston, eût été, de son côté, pourvue d'une dot appréciable. Les Fields avaient fait d'assez bonnes affaires dans la chaussure pour avoir pu depuis des années émigrer loin de leurs usines. Ils vivaient dans une grande maison de bardeaux sur la côte du New Hampshire, à Dog's Head Harbor. Jenny rentrait passer chez elle ses journées et ses nuits de liberté - histoire, surtout, de faire plaisir à sa mère et de convaincre cette grande dame que, même si Jenny "s'encanaillait et gâchait sa vie à faire l'infirmière", ni sa conduite ni ses propos n'étaient entachés du moindre laisser-aller.

Jenny retrouvait souvent ses frères à la gare de North Station, où ils prenaient tous le même train pour rentrer. Comme tous les membres de la famille Fields en avaient la consigne, ils s'installaient toujours du côté droit dans le train de la Boston & Maine au départ de Boston, et du côté gauche pour le trajet retour. Cela conformément aux désirs de l'aîné des Fields, qui, s'il admettait que le paysage était parfaitement hideux de ce côté de la voie, estimait néanmoins qu'il convenait de contraindre tous les Fields à regarder en face la lugubre source de leur indépendance et de leur haute destinée. Sur la droite du train, au départ de Boston, et sur la gauche au retour, le convoi longeait l'usine principale de l'entreprise Fields de Haverhill, signalée par l'immense panneau publicitaire orné d'un énorme brodequin qui semblait s'avancer d'un pas ferme vers vous...."

"The World According To Garp", adaptation cinématographique à succès de George Roy Hill en 1982, avec Robin Williams, dont la critique apprécia la performance, Mary Beth Hurt, Glenn Close, John Lithgow. Irving lui-même y joue le rôle d'un arbitre de lutte...

"The Cider House Rules" (1985, L'œuvre de Dieu, la part du Diable)

Irving explore ici les questions de l'avortement, de la drogue, du racisme et l'exclusion. Le sixième roman de John Irving a pour cadre l'orphelinat de Saint Cloud's au fin fond du Maine, et nous relate l'existence de ses pensionnaires pendant plus d'un demi-siècle. A commencer par Wilbur Larch, directeur de Saint Cloud's, gynécologue excentrique, qui a un faible pour l'éther. Aux yeux de nombre de femmes, un saint qui se sent investi d'une double mission : mettre au monde des enfants non désirés, et futurs orphelins - "l'œuvre de Dieu" -, interrompre dans l'illégalité des grossesses - "l'œuvre du Diable". Peu à peu, entre le médecin et Homer Wells, un orphelin réfractaire à quatre tentatives d'adoption, vont se développer des relations et des sentiments qui ressemblent fort à ceux d'un père et d'un fils. Une fois de plus, l'auteur réussit à recréer un monde bien à lui, avec une histoire forte et des personnages désarmants, qui n'en finiront pas de nous hanter. (Editions du Seuil, traduit de l'américain par Françoise et Guy Casaril).

" In the hospital of the orphanage—the boys’ division at St. Cloud’s, Maine— two nurses were in charge of naming the new babies and checking that their little penises were healing from the obligatory circumcision. In those days (in 192_), all boys born at St. Cloud’s were circumcised because the orphanage physician had experienced some difficulty in treating uncircumcised soldiers, for this and for that, in World War I. The doctor, who was also the director of the boys’ division, was not a religious man; circumcision was not a rite with him—it was a strictly medical act, performed for hygienic reasons. His name was Wilbur Larch, which, except for the scent of ether that always accompanied him, reminded one of the nurses of the tough, durable wood of the coniferous tree of that name. She hated, however, the ridiculous name of Wilbur, and took offense at the silliness of combining a word like Wilbur with something as substantial as a tree.

The other nurse imagined herself to be in love with Dr. Larch, and when it was her turn to name a baby, she frequently named him John Larch, or John Wilbur (her father’s name was John), or Wilbur Walsh (her mother’s maiden name had been Walsh). Despite her love for Dr. Larch, she could not imagine Larch as anything but a last name—and when she thought of him, she did not think of trees at all. For its flexibility as a first or as a last name, she loved the name of Wilbur—and when she tired of her use of John, or was criticized by her colleague for overusing it, she could rarely come up with anything more original than a Robert Larch or a Jack Wilbur (she seemed not to know that Jack was often a nickname for John).

A l'infirmerie de l'orphelinat de Saint Cloud's, dans l'État du Maine - section Garçons -, deux infirmières étaient chargées de donner des noms aux nouveau-nés et de vérifier que leur petit pénis cicatrisait bien après la circoncision de rigueur. A l'époque (192...), tous les garçons mis au monde à Saint Cloud's étaient circoncis, parce que, au cours de la Première Guerre mondiale, le médecin de l'orphelinat avait rencontré certaines difficultés en traitant des soldats qui ne l'étaient pas. Ce docteur, qui remplissait également les fonctions de directeur de la section Garçons, n'était nullement religieux; pour lui, la circoncision n'était pas un rite mais un acte strictement médical, exécuté pour raison d`hygiène. Il se nommait Wilbur Larch, ce qui, abstraction faite de l'odeur d'éther qui l'escortait en tout temps, rappelait à l'une des deux infirmières le bois dur et durable du conifère qui porte en anglais le même nom, "larch" : le mélèze. Elle détestait en revanche le prénom ridicule de Wilbur, et l'association stupide d'un mot comme Wilbur à quelque chose d'aussi majestueux qu'un arbre ne laissait pas de l'offenser.

L'autre infirmière se croyait amoureuse du Dr Larch, et quand c'était à son tour de choisir un nom, elle nommait fréquemment le bébé John Larch, John Wilbur (son propre père se nommait John), ou Wilbur Walsh (Walsh étant le nom de jeune fille de sa mère). Quel que fût son amour pour le Dr Larch, elle ne pouvait concevoir Larch autrement que comme un nom de famille et lorsqu'elle pensait à lui, ce n'était pas du tout un arbre qu'elle pouvait se représenter. Elle adorait le nom de Wilbur, assez neutre pour servir de prénom ou de nom de famille - et quand elle se fatiguait de John, ou que sa collègue lui reprochait de l'utiliser trop souvent, elle parvenait rarement à proposer quelque chose de plus original que Robert Larch ou Jack Wilbur (elle semblait ignorer que Jack est souvent pris comme diminutif de John)...

If he had been named by this dull, love-struck nurse, he probably would have been a Larch or a Wilbur of one kind or another; and a John, a Jack, or a Robert—to make matters even duller. Because it was the other nurse’s turn, he was named Homer Wells.

The other nurse’s father was in the business of drilling wells, which was hard, harrowing, honest, precise work—to her thinking her father was composed of these qualities, which lent the word “wells” a certain deep, down-to-earth aura. “Homer” had been the name of one of her family’s umpteen cats.

This other nurse—Nurse Angela, to almost everyone—rarely repeated the names of her babies, whereas poor Nurse Edna had named three John Wilbur Juniors, and two John Larch the Thirds. Nurse Angela knew an inexhaustible number of no-nonsense nouns, which she diligently employed as last names— Maple, Fields, Stone, Hill, Knot, Day, Waters (to list a few)—and a slightly less impressive list of first names borrowed from a family history of many dead but cherished pets (Felix, Fuzzy, Smoky, Sam, Snowy, Joe, Curly, Ed and so forth).

For most of the orphans, of course, these nurse-given names were temporary. The boys’ division had a better record than the girls’ division at placing the orphans in homes when they were babies, too young ever to know the names their good nurses had given them; most of the orphans wouldn’t even remember Nurse Angela or Nurse Edna, the first women in the world to fuss over them. Dr. Larch made it a firm policy that the orphans’ adoptive families not be informed of the names the nurses gave with such zeal. The feeling at St. Cloud’s was that a child, upon leaving the orphanage, should know the thrill of a fresh start—but (especially with the boys who were difficult to place and lived at St. Cloud’s the longest) it was hard for Nurse Angela and Nurse Edna, and even for Dr. Larch, not to think of their John Wilburs and John Larches (their Felix Hills, Curly Maples, Joe Knots, Smoky Waterses) as possessing their nurse-given names forever.

S'il avait reçu son nom de cette infirmière terne et abêtie par l'amour, il aurait sans doute été un de ces Larch ou de ces Wilbur; avec pour prénom John, Jack ou Robert - pour rendre les choses plus ternes encore. Mais c'était au tour de l'autre infirmière, et il s'appela Homer Wells. Le père de l'autre infirmière creusait des puits (wells en anglais), un métier dur, éprouvant, honnête et précis - et elle jugeait son père doté de ces qualités, ce qui prêtait au mot wells une certaine aura de profondeur et un côté "près de la terre". Quant à Homer, c'était le nom qu'avait porté l'un des chats dans sa famille.

Cette autre infirmière - Nurse Angela pour presque tout le monde - donnait rarement le même nom deux fois, alors que la pauvre Nurse Edna avait eu parmi "ses" bébés trois John Wilbur Junior et deux John Larch III. Nurse Angela connaissait un nombre inépuisable de noms communs solides et sérieux, qu'elle utilisait efficacement comme noms de famille - Maple (Erable), Fields (Champs), Stone (Pierre), Hill (Colline), Knot (Nœud), Day (Jour), Waters Blux), pour citer quelques exemples - et une liste à peine moins impressionnante de prénoms empruntés à l'histoire d'une famille comptant de nombreux chiens et chats défunts mais chéris (Felix, Fuzzy, Smoky, Sam, Snowy, Joe, Curly, Ed et le reste).

Bien entendu, pour la plupart des orphelins ces noms n'étaient que temporaires. La section Garçons parvenait plus facilement que la section Filles à placer ses orphelins dans des foyers au cours de leurs premières semaines, bien trop tôt pour qu'ils puissent connaître le nom choisi par leur brave infirmière; la plupart ne se souviendraient même pas de Nurse Angela ou de Nurse Edna, les premières femmes au monde qui leur aient fait des câlins. Selon les principes stricts du Dr Larch, les familles adoptives des orphelins ne devaient pas connaître les noms dispensés par les infirmières avec tant de zèle. A Saint Cloud's, on estimait qu'en quittant l'orphelinat l'enfant devait vivre les émotions d'un nouveau départ - mais (surtout pour les garçons difficiles à placer, qui restaient à Saint Cloud's plus longtemps) Nurse Angela, Nurse Edna et même le Dr Larch avaient du mal à croire que leurs John Wilbur et leurs John Larch (leurs Felix Hill, Curly Maple, Joe Knot et Smoky Waters) ne possédaient pas leurs "noms d'infirmière" pour toujours.

The reason Homer Wells kept his name was that he came back to St. Cloud’s so many times, after so many failed foster homes, that the orphanage was forced to acknowledge Homer’s intention to make St. Cloud’s his home. It was not easy for anyone to accept, but Nurse Angela and Nurse Edna—and, finally, Dr. Wilbur Larch—were forced to admit that Homer Wells belonged to St. Cloud’s. The determined boy was not put up for adoption anymore.

Nurse Angela, with her love of cats and orphans, once remarked of Homer Wells that the boy must adore the name she gave him because he fought so hard not to lose it.

St. Cloud’s, Maine—the town—had been a logging camp for most of the nineteenth century. The camp, and—gradually—the town, set up shop in the river valley, where the land was flat, which made the first roads easier to build and the heavy equipment easier to transport. The first building was a saw mill.

The first settlers were French Canadians—woodsmen, lumberjacks, sawyers; then came the overland haulers and the river bargemen, then the prostitutes, then the vagrants and the thugs, and (at last) there was a church. The first logging camp had been called, simply, Clouds—because the valley was low and the clouds broke up reluctantly. A fog hung over the violent river until midmorning, and the falls, which roared for three miles upstream from the site of the first camp, produced a constant mist. When the first woodcutters went to work there, the only impediments to their rape of the forest were the black flies and the mosquitoes; these infernal insects preferred the nearly constant cover of clouds in the stagnant valleys of inland Maine to the sharp air of the mountains, or to the crisp sunlight by the bright Maine sea.

Si Homer Wells conserva son nom, c'est qu'il revint à Saint Cloud"s si souvent, après tant d'échecs dans des familles adoptives, que l'orphelinat fut contraint de tenir compte de ses intentions : il voulait faire de Saint Cloud's son foyer. Personne n'accepta facilement la chose, mais Nurse Angela et Nurse Edna - puis finalement le Dr Wilbur Larch - furent contraintes d'admettre qu'Homer Wells se sentait chez lui à Saint Cloud's. On cessa d`offrir à l'adoption cet enfant obstiné. Nurse Angela, amoureuse des chats et des orphelins, fit observer un jour qu'Homer Wells devait adorer le nom qu'elle lui avait donné puisqu'il s'acharnait à ce point à ne pas le perdre.

Saint Cloud's (Maine) - l'agglomération - avait été un campement de bûcherons pendant la majeure partie du dix-neuvième siècle. Le campement et, peu à peu, la bourgade s'installèrent dans la vallée de la rivière, où le sol plat permettait de construire plus facilement les routes et de transporter sans trop de peine le matériel lourd. Le premier bâtiment fut une scierie. Les premiers habitants, des Canadiens français - trappeurs, bûcherons, scieurs de long; puis vinrent les rouliers et les mariniers de la rivière, ensuite les prostituées, les vagabonds et les vauriens. Pour finir, on construisit une église. Le premier campement de bûcherons avait été baptisé tout simplement Clouds, Nuages - parce que, dans le creux de la vallée, les nuages avaient du mal à se dissiper. La brume s'attardait au-dessus du torrent furieux jusqu'au milieu de la matinée et les rapides, qui rugissaient sur cinq kilomètres en amont du site du premier campement, produisaient de l'embrun en tout temps. Quand les premiers coupeurs de bois se mirent à l'oeuvre dans la vallée, seuls les taons noirs et les moustiques s'opposèrent à leur viol de la forêt.."

"The Cider House Rules", adaptation cinématographique en 1999 de Lasse Hallström, avec Tobey Maguire, Charlize Theron, Michael Caine, Delroy Lindo ...

"The Hotel New Hampshire" (L'hôtel New Hampshire, 1981)