- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille - Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Lewin - Mayo - Maslow

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

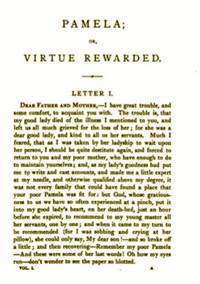

The "Age of Sensibility" (1745–1785) - Samuel Richardson (1689–1761), "Paméla ou la Vertu récompensée" (1740) - Henry Fielding (1707–1754), "The History of Tom Jones" (1749) - Joseph Highmore (1692-1780) - William Hogarth (1697-1764) - Francis Hayman (1708-1776), - ..

Last update 10/10/2021

L'Angleterre, en pleine évolution démocratique de son royaume, voit le règne de George II, 1727-1760, et instruire une période charnière de son histoire : la mise en place de la monarchie constitutionnelle....

Début des années 1740, Robert Walpole cède le pouvoir tandis que l'ère du pacifisme whig s'achève. Robert Walpole (1676-1745) avait jusque-là dominé la vie politique anglaise, de 1721 à 1742, à une époque où la jeune dynastie de Hanovre craignait le jacobitisme et se méfier des tories. Il était alors un chef de parti et de gouvernement usant sans scrupules de toutes les formes de la corruption pour la plus grande prospérité du royaume et à une époque où les souverains se désintéressaient le plus souvent des affaires anglaises (George II sera roi de 1727 à 1760).

En mai 1744, la guerre éclate entre la France et l'Angleterre et le mois suivant, le prétendant Charles-Édouard, petit-fils de Jacques II, débarque en Écosse. Il faut attendre la défait à Culloden, 1er 16 avril 1746, du prétendant Stuart, et et la paix d'Aix-la-Chapelle (1748) qui met temporairement fin à la guerre franco-anglaise, pour que l'Angleterre souffle quelque peu. Mais pour très peu de temps : en mai 1756, la guerre éclate à nouveau, avec le début de la guerre de Sept ans (qui se termine en 1763 par le traité de Paris aux termes duquel Louis XV renonce à la plus grande partie de l'empirer colonial français), l'Angleterre essuie toute une série de revers en Europe, aux Indes et en Amérique. C'est alors que, malgré l'antipathie du roi, le bouillant William Pitt va se hisser au gouvernement avec l'appui de l'opinion publique (1757), concentrer entre ses mains tous les pouvoirs et renverser la situation (il démissionnera en 1761 et sera rappelé au pouvoir de 1766 à 1768). Sous son impulsion despotique, le général James Wolfe enlève Québec, le général Robert Clive s'empare des Indes, la victoire anglaise de Plassey (Calcutta) sur le nabab du Bengale débute la conquête du sous-continent indien (juin 1757), la Prusse triomphe à Rossbach, la flotte française est vaincue, Belle-Île occupée. L'Angleterre, sauvée, renforce son hégémonie maritime et coloniale. La popularité de Pitt rejaillit sur le monarque, qui meurt entouré du respect et de l'affection de son peuple, en 1760...

Francis Hayman (1708-1776), "Samuel Richardson, the Novelist, Seated, Surrounded by his Second Family" (1740-1741, Tate), illustrateur de "Pamela" (Richardson), de "Lost Paradise" (Milton), de la traduction de Don Quichotte par Tobias Smollett et d'autres œuvres célèbres...

- "The Age of Sensibility" (1745–1785), en Angleterre - Contrepartie de l'Empfindsamkeit qui devient, en Allemagne, en 1740-1790, un mouvement esthétique avec Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769), Johann Timotheus Hermes (1738-1821) et Sophie de La Roche (1730-1807), débute et s'impose en Angleterre une nouvelle époque littéraire, "the Age of Sensibility", qui couvre les règnes de George II (1727-1760) et une part du règne de George III (1760-1820), jusqu'au Traité de Paris, par lequel la Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance de ses treize colonies d'Amérique du Nord....

En 1739-1740, David Hume publie son "Treatrise of Human Nature". En 1740, la littérature franchit une nouvelle étape, une extraordinaire décennie pour le roman anglais qui exprime toutes les frustrations d'une élite sociale, sans pouvoir, à travers ses querelles d'auteurs, emportées tour à tour par les forces sociales et les exigences profondes tant sentimentales que morales et religieuses que traversent les nouvelles individualités qui se forgent alors, avec Samuel Richardson, "Pamela, or Virtue Rewarded" (1740), Henry Fielding, "The History of Tom Jones, a Foundling" (1749), Laurence Sterne, "Tristram Shandy" (1759 -1767), Tobias Smollett (1721–1771), "The Adventures of Peregrine Pickle" (1751), Eliza Haywood (The Anti-Pamela, 1741). Et les poètes William Cowper (1731-1800) et Thomas Percy (1729-1811). Les "Pensées nocturnes" (Night Thoughts , 1742) d' Edward Young (1683-1765) inaugurent la poésie sépulcrale, ainsi que la fameuse "Élégie écrite dans un cimetière de campagne" ( Elegy Written in a Country Churchyard , 1750), de Thomas Gray (1716-1771).

L'âge de la sensibilité (parfois appelé l'âge de Johnson) est aussi l'époque d'Edmund Burke (1729-1797), dont la gloire atteindre son zénith avec les "Réflexions sur la Révolution française", parues dès novembre 1790, Edward Gibbon (1737-1794), l'auteur de "The History of the Decline and Fall of the Roman Empire", Hester Lynch Thrale (1741-1821), James Boswell (1740-1795) et Samuel Johnson (1709-1784) qui, sans avoir écrit des oeuvres d'importances, domine son siècle de sa réputation et de son autorité...

Mais alors que Defoe plaçait ses romans dans des cadres exotiques, Richardson et Fielding adoptent un regard plus introverti et décrivirent des problèmes intérieurs, personnels, plus privés, mais avec une nuance décisive : Samuel Richardson souhaitait que ses romans soient lus comme des manuels de moralité, Fielding souhaite rendre compte de la vie avec plus de précision, et ce désir impose par définition la conception de personnages imparfaits, ce qui ne signifie pas non dénués de moralité...

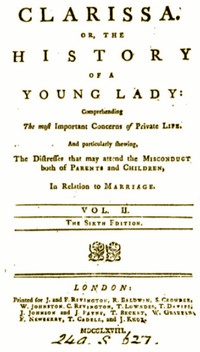

"Pamela" (Pamela ou la vertu récompensée 1740), "Clarissa" (Clarissa, 1747-1748) et "Sir Charles Grandison" (Sir Charles Grandison, 1753-1754), les romans épistolaires de Samuel Richardson, reflètent ce retour à la sphère intime dans leurs descriptions des individus confrontés à des défis personnels au sein de la société britannique. Les personnages de Richardson sont obnubilés par l'amour et les idylles, ce qui fit de "Pamela" la quintessence du roman sentimental. Certains contemporains de Richardson désapprouvent son sentimentalisme, un Henry Fielding, par exemple, publie un roman parodique et critique de Pamela, "Shamela" (1741), dans lequel il objecte le fait que l'héroïne de Pamela repousse les avances de son maître pour finalement mieux l'épouser à la fin du roman. Vu d'aujourd'hui, nous considérerions néanmoins Richardson comme l'écrivain le plus moderne, en raison de son approche de la complexité psychologique - Paméla, par exemple, se livre sur des centaines de pages à un examen minutieux d'elle-même avant que sa "vertu" ne soit "récompensée". En outre, les explorations perpétuelles de la forme du roman par Richardson sont mises en évidence par la transition de "Paméla", que l'on peut qualifier de "comédie", à "Clarissa", une tragédie plus complexe...

Samuel Richardson (1689–1761)

Samuel Richardson naquit dans une famille nombreuse et peu aisée dans le Derbyshire, une région du centre de l'Angleterre, puis celle-ci vint s'installer dans l'est de Londres en 1700. Il y reçut une brève éducation dans une école secondaire, pieux et studieux, voulait être ecclésiastique ; son père, simple charpentier d'intérieur, ne pouvant financer ses études, décida d'être imprimeur en espérant, comme il le dira plus tard à son traducteur néerlandais, que "cela assouvirait ma soif de lecture". Il commence son apprentissage en 1706 et le poursuit pendant sept ans tout en devenant sans doute l'un des grands autodidactes de la littérature anglaise. Il lisait en effet beaucoup, mais peu de classiques, d'où son écriture aux tournures familières, maniant plus la spontanéité que l'ingéniosité, la sincérité plus que l'ironie. Il s'établit à son compte en 1719 et en 1721, il épouse la fille de son maître, Martha Wilde, mais des six enfants aucun ne dépassera l'âge de trois ans. Peu après la mort de Martha, en 1731, Richardson épouse Elizabeth Leake, qui lui donnera six autres enfants, dont quatre survivront jusqu'à l'âge adulte.

La qualité de son travail et ses relations d'amitié dans les milieux littéraire et parlementaire font de lui un bourgeois prospère, un puritain industrieux, dont l'activité d'écrivain est d'abord orientée vers des fins pragmatiques : à la demande d'amis, il rédige en 1739 un recueil de lettres-modèles à l'usage de toutes les circonstances de la vie, "Letters Written to and for Particular Friends, on the Most Important Occasions".

De là va naître l'idée de "Paméla ou la Vertu récompensée" (1740), roman épistolaire qui connaît aussitôt un succès énorme dans l'Europe entière, grâce à son réalisme social qui donnera naissance au roman de mœurs bourgeois et à l'expression des mouvements complexes de l'âme et du sentiment. Livrée innocente au fils libertin de sa maîtresse qui vient de mourir, une servante défend et fait valoir sa vertu : elle finira par épouser le comte de Belfart.

Exploitant la même veine, "Clarisse Harlowe" (7 vol., 1747-1748) exalte la vertu de la jeune fille avec un érotisme discret : Clarisse, éprise de l'ignoble Lovelace, est quasiment droguée et violée. L' "Histoire de sir Charles Grandison" (7 vol., 1753-1754) offre un portrait du gentleman idéal.

Si Paméla suscita en Angleterre les parodies de Fielding, notamment à cause de sa morale ambiguë et de la technique selon laquelle les personnages sont censés décrire les événements «en direct» dans leurs lettres, l'œuvre de Richardson fut au contraire l'objet d'un véritable culte sur le continent. En 1742, l'abbé Prévost traduisait Paméla ; en 1761, Diderot écrivait un dithyrambique Éloge de Richardson ; Sade en dit le plus grand bien dans Idée sur les romans ; et Crébillon fils avouait à lord Chesterfield que, sans Paméla, on ne saurait, en France, que dire et que faire. Le roman anglais n'accepta l'oeuvre que plus tard et l'on reconnut que Richardson était un peintre délicat et minutieux des moeurs, des événements et des passions de la classe moyenne, et reproduisait admirablement l'esprit de puritanisme mitigé qui dominait alors en Angleterre. Certes, ce n'était plus le fier et rude fanatisme des Pym et des Harrisson, mais une atmosphère de pruderie grave, reflet de toute une bourgeoisie moitié commerçante, moitié dévote, qui s'est évertuée à enfermer, pendant cent cinquante années, la masse active et triomphante de la société anglaise.

La célébrité ne modifiera pas le mode de vie de Richardson comme on aurait pu s'y attendre, il poursuivit son activité d'imprimeur et ses passe-temps habituels, comme l'écriture de lettres. La seule évolution notable fut les relations qu'il cultiva avec des membres de l'aristocratie, - ce contact avec la noblesse pouvait répondre à un besoin social de toute une vie. Vers la fin de sa vie, et pendant quelques décennies après sa mort, Richardson jouissait d'un prestige international sans équivalent chez les écrivains anglais contemporains. Dans les derniers temps de sa vie, il a souffert d'une maladie nerveuse qui pourrait être la maladie de Parkinson. Il est mort d'une attaque à l'âge de 71 ans.

Joseph Highmore (1692-1780), homme de lettres, fut peintre, on lui doit deux portraits de Samuel Richardson, en 1747 et 1750, et une série de 12 scènes consacrées à 'Pamela" (The Fitzwilliam Museum) vers 1744-1745, comparables aux Progresses de Hogarth du milieu des années 1730. Il travailla avec le graveur Hubert-François Gravelot (1699-1773) et fut célèbre pour son tableau "Mr. Oldham et ses amis' (v. 1740, Londres, Tate Gal.). Il sera souvent opposé par son style au satiriste William Hogarth (1697-1764)....

Samuel Richardson, "Pamela, or Virtue rewarded" (1740)

Premier ouvrage d'un écrivain de cinquante ans, Pamela a dû sa popularité principalement à la forme adoptée par l’auteur, qui est celle de lettres écrites par les personnages eux-mêmes, au plus fort de leurs passions et de leurs épreuves : avec un risque, celui d'être artificiel, invraisemblable ou trop long, mais un avantage, celui de placer le lecteur en rapport immédiat avec les personnages, dans leur intimité, leur permettant de connaître jusqu’à leurs les plus secrètes pensées. L’efficacité de la forme épistolaire, une innovation qui sera source de grande fierté pour Richardson, et qui dévoile l’intrigue au travers des lettres rédigées par la protagoniste, contribuera à rendre l’histoire acceptable à la bourgeoisie ascendante du XVIIIe siècle. Ajoutons à cela la nature édifiante de l’histoire. Mais les opposants au sentimentalisme exagéré de Pamela eurent beau jeu de dénoncer un moralisme qui n'est pas sans duplicité, l’ouvrage semble en fin de compte cautionner le parcours d'une jeune intrigante qui tente d’atteindre un statut social plus élevé en se faisant épouser par un noble. Henry Fielding en fit une parodie débridée, premier exercice de littérature qu'il se donna avant de produire deux chef d'oeuvre, "Joseph Andrews" et "Tom Jones"...

PAMELA, Letters I through X..

L`œuvre est considérée comme le premier roman de mœurs bourgeoises . Pamela Andrews est une humble et honnête jeune fille de 15 ans placée chez une noble dame qui, au moment de mourir, la confie à son fils, le squire B., âgé de 25 ou 26 ans. Ce dernier, qui n'est qu'un jeune libertin, la prenant par la main, lui promet d'être son ami et de l'employer à l'entretien de son linge. Il distribue ensuite des vêtements de deuil et un an de salaire à tous les domestiques ; à Pamela, qui n'a jamais reçu de salaire dans ce ménage, il accorde quatre guinées d'or et la menue monnaie de la poche de sa mère, quatre guinées que Pamela s'empresse d'envoyer à ses parents. Un post-scriptum à cette première lettre que Pamela destine à ses parents nous apprend que M. B. l'a surpris dans la loge de sa maîtresse, ce qui amène Pamela à dissimuler la lettre dans sa poitrine. M. B. a bien noté le geste et demande à en prendre connaissance, et, après l'avoir lue, fait l'éloge de son dévouement envers ses parents, complimente ses mains délicates et sa bonne orthographe, et lui offre l'usage de la bibliothèque de sa mère. Pamela est flattée et reconnaissante ; elle conclut à nouveau en vantant M. B. comme "le meilleur des gentlemen".

En réponse, John et Elizabeth Andrews à Pamela craignent désormais que la faveur de M. B., plaçant Pamela au-dessus de son rang, ne la conduise au vice ou à l'abandon de la chasteté, rien n'est plus dégradant qu'une femme entretenue. Son père l'encourage désormais à se méfier des marques de faveur qu'elle a reçues et lui dit que si M. B. tente quoi que ce soit avec elle, Pamela devrait partir et rentrer directement chez elle. Dans la Lettre III, Pamela exprime son inquiétude face aux soupçons de son père, que Pamela elle-même partage en partie. Elle affirme cependant avoir l'espoir raisonnable que M. B. ne la traitera jamais de façon déshonorante. Par-dessus tout, elle est indignée que ses parents semblent douter de son engagement envers la chasteté ; elle jure qu'elle "mourra de mille morts" plutôt que de commettre la moindre infraction sexuelle. Depuis la mort de la vieille dame, un nouvel univers se met en place autour de Pamela, mais il lui faut apprendre à décoder le sens caché des intentions du jeune libertin, ce qu'elle ne peut encore imaginer, si ce n'est à écouter la petite musique de la méfiance que ses parents tentent d'interpréter à distance.

Dans la lettre de IV de Pamela à sa mère, on apprend que Mme Jervis pense que Pamela est "trop jolie pour vivre dans une maison de bateleur", ce qui incite la fille de la vieille dame, Lady Davers, à suggérer que Pamela vienne vivre chez eux, ce que dit accepter M.B. Mais un projet dont on entend plus parler dans la lettre suivante alors que Pamela rassure ses parents. Dans les lettres suivantes, pourtant, M.B. poursuit sa stratégie, Lettre VI, M. B. offre à Pamela une garde-robe composée de vieux vêtements de sa mère. Mrs. Jervis est présente lors de la présentation des vêtements, afin que la vertu de Pamela ne soit pas mise en danger; Lettre VII, M. B. offre à Pamela d'autres cadeaux, dont des bas, avec une Mme Jervis qui est cette fois absente mais qui la rassurera sur les intentions du jeune maître : "Tout ce qui arrive est pour notre bien". Lettre IX, nous apprenons que le projet de voir Pamela rejoindre les Davers est abandonné, Pamela rapportant avec innocence l'embarras de Lady Davers vis-à-vis de son frère.

LETTER X

DEAR MOTHER,

You and my good father may wonder you have not had a letter from me in so many weeks; but a sad, sad scene, has been the occasion of it. For to be sure, now it is too plain, that all your cautions were well grounded. O my dear mother! I am miserable, truly miserable!--But yet, don't be frightened, I am honest!--God, of his goodness, keep me so!

O this angel of a master! this fine gentleman! this gracious benefactor to your poor Pamela! who was to take care of me at the prayer of his good dying mother; who was so apprehensive for me, lest I should be drawn in by Lord Davers's nephew, that he would not let me go to Lady Davers's: This very gentleman (yes, I must call him gentleman, though he has fallen from the merit of that title) has degraded himself to offer freedoms to his poor servant! He has now shewed himself in his true colours; and, to me, nothing appear so black, and so frightful. I have not been idle; but had writ from time to time, how he, by sly mean degrees, exposed his wicked views; but somebody stole my letter, and I know not what has become of it. It was a very long one. I fear, he that was mean enough to do bad things, in one respect, did not stick at this. But be it as it will, all the use he can make of it will be, that he may be ashamed of his part; I not of mine: for he will see I was resolved to be virtuous, and gloried in the honesty of my poor parents.

I will tell you all, the next opportunity; for I am watched very narrowly; and he says to Mrs. Jervis, This girl is always scribbling; I think she may be better employed. And yet I work all hours with my needle, upon his linen, and the fine linen of the family; and am, besides, about flowering him a waistcoat.--But, oh! my heart's broke almost; for what am I likely to have for my reward, but shame and disgrace, or else ill words, and hard treatment! I'll tell you all soon, and hope I shall find my long letter.

La Lettre X de Pamela à sa mère marque un premier degré dans la progression du climat moral de cette maisonnée. Conformément aux pressentiments de M. et Mme Andrews, M. B. s'est finalement "dégradé pour offrir des libertés à son pauvre serviteur", on ne sait encore de quoi il s'agit car la lettre a disparu, mais cela signifie au moins que M. B. peut voler des lettres. De plus Pamela a entendu M. B. dire à Mme Jervis : "Cette fille est toujours en train de gribouiller", l'écriture vient s'opposer aux intentions du jeune libertin. M. B. veut maintenant occuper Pamela à broder un gilet pour lui, afin qu'elle ait moins de temps pour écrire. Mais que s'est-il effectivement passé?

Dans cette première partie, Pamela tente de décrire ce qu'elle vit au fil des mises en garde de ses parents concernant sa vertu, elle enregistre des faits, l'écriture, les vêtements et l'intimité constitue son monde, mais on ne sait effectivement si elle ressent ce qu'elle restitue. La Lettre XI va changer insensiblement les perspectives....

PAMELA, Letters XI through XVIII

"Well may I forget that I am your servant, when you forget what belongs to a master..." - La Lettre XI de Pamela à sa mère décrit en détails la première agression de M. B. : celui-ci surprend Pamela dans la maison d'été et l'embrasse en lui disant qu'il fera d'elle une dame de compagnie si elle accepte de rester dans sa maison plutôt que de rejoindre celle de Lady Davers. Pamela manque de s'évanouir de terreur, et sa vulnérabilité permet à M. B. de lui infliger deux ou trois autres baisers. Elle le réprimande pour son comportement envers elle, lui nie toute intention lubrique, affirmant que ses avances n'avaient pour but que de tester sa vertu. Il lui propose de l'argent en échange de son secret, mais elle le refuse et quitte la maison d'été. La lettre se termine par une promesse de continuer l'histoire bientôt et une reconnaissance que Pamela n'a pas encore quitté la maison de M. B., malgré le fait qu'elle soit devenue un lieu "d'angoisse et de terreur".

Le récit se poursuit avec la Lettre XII, Pamela dit envisager de quitter la maison de M. B., mais les raisons qui s'y opposent sont pour le moins singulières, elle ne sait si et comment elle doit emporter les vêtements que M. B. lui a donnés, elle ne sait si elle doit se confier à Mme Jervis ou suivre l'ordre de M. B. de garder le secret dans l'espoir qu'il ne tentera plus jamais de commettre un acte aussi dépravé. Mme Jevis la conforte dans cette dernière opinion. Et la lettre se termine par le souhait de Pamela de ne pas avoir quitté la pauvreté de sa famille pour les dangers liés à l'exposition à la haute société.

"LETTER XI - DEAR MOTHER,

Well, I can't find my letter, and so I'll try to recollect it all, and be as brief as I can. All went well enough in the main for some time after my letter but one. At last, I saw some reason to suspect; for he would look upon me, whenever he saw me, in such a manner, as shewed not

well; and one day he came to me, as I was in the summer-house in the little garden, at work with my needle, and Mrs. Jervis was just gone from me; and I would have gone out, but he said, No don't go, Pamela; I have something to say to you; and you always fly me when I come near you, as if you were afraid of me.

I was much out of countenance, you may well think; but said, at last, It does not become your good servant to stay in your presence, sir, without your business required it; and I hope I shall always know my place. Well, says he, my business does require it sometimes; and I have a mind you should stay to hear what I have to say to you.

I stood still confounded, and began to tremble, and the more when he took me by the hand; for now no soul was near us.

My sister Davers, said he, (and seemed, I thought, to be as much at a loss for words as I,) would have had you live with her; but she would not do for you what I am resolved to do, if you continue faithful and obliging. What say'st thou, my girl? said he, with some eagerness;

had'st thou not rather stay with me, than go to my sister Davers? He looked so, as filled me with affrightment; I don't know how; wildly, I thought.

I said, when I could speak, Your honour will forgive me; but as you have no lady for me to wait upon, and my good lady has been now dead this twelvemonth, I had rather, if it would not displease you, wait upon Lady Davers, because - I was proceeding, and he said, a little hastily--Because you are a little fool, and know not what's good for yourself. I tell you I will

make a gentlewoman of you, if you be obliging, and don't stand in your own light; and so saying, he put his arm about me, and kissed me!

Now, you will say, all his wickedness appeared plainly. I struggled and trembled, and was so benumbed with terror, that I sunk down, not in a fit, and yet not myself; and I found myself in his arms, quite void of strength; and he kissed me two or three times, with frightful

eagerness. -- At last I burst from him, and was getting out of the summer-house; but he held me back, and shut the door.

I would have given my life for a farthing. And he said, I'll do you no harm, Pamela; don't be afraid of me. I said, I won't stay. You won't, hussy! said he: Do you know whom you speak to? I lost all fear, and all respect, and said, Yes, I do, sir, too well!--Well may I forget that I

am your servant, when you forget what belongs to a master.

I sobbed and cried most sadly. What a foolish hussy you are! said he: Have I done you any harm? Yes, sir, said I, the greatest harm in the world: You have taught me to forget myself and what belongs to me, and have lessened the distance that fortune has made between us, by demeaning yourself, to be so free to a poor servant. Yet, sir, I will be bold to say, I am honest, though poor: and if you was a prince, I would not be otherwise.

He was angry, and said, Who would have you otherwise, you foolish slut! Cease your blubbering. I own I have demeaned myself; but it was only to try you. If you can keep this matter secret, you'll give me the better opinion of your prudence; and here's something, said he, putting some gold in my hand, to make you amends for the fright I put you in. Go,

take a walk in the garden, and don't go in till your blubbering is over: and I charge you say nothing of what is past, and all shall be well, and I'll forgive you.

I won't take the money, indeed, sir, said I, poor as I am I won't take it. For, to say truth, I thought it looked like taking earnest, and so I put it upon the bench; and as he seemed vexed and confused at what he had done, I took the opportunity to open the door, and went out of the summer-house. He called to me, and said, Be secret; I charge you, Pamela; and don't go

in yet, as I told you.

O how poor and mean must those actions be, and how little must they make the best of gentlemen look, when they offer such things as are unworthy of themselves, and put it into the power of their inferiors to be greater than they!

I took a turn or two in the garden, but in sight of the house, for fear of the worst; and breathed upon my hand to dry my eyes, because I would not be too disobedient. My next shall tell you more.

Pray for me, my dear father and mother: and don't be angry I have not yet run away from this house, so late my comfort and delight, but now my terror and anguish. I am forced to break off hastily.

Your dutiful and honest DAUGHTER.

Lettre XIII : Son père et sa mère à Pamela.

M. et Mme Andrews exhortent Pamela à fuir la maison de M. B. au premier signe de poursuite de sa part. Ils méditent sur l'utilité des tentations dans la culture de la connaissance de soi et expriment leur confiance dans la capacité de Pamela, avec l'aide de son " éducation vertueuse ", à résister aux tentations de M. B. Dans l'ensemble, cependant, ils proposent que Pamela fasse mieux de rentrer chez elle. "My DEAREST CHILD, Our hearts bleed for your distress, and the temptations you are exposed to. You have our hourly prayers; and we would have you flee this evil great house and man, if you find he renews his attempts. You ought to have done it at first, had you not had Mrs. Jervis to advise with. We can find no fault in your conduct hitherto: But it makes our hearts ache for fear of the worst. O my child! temptations are sore things,--but yet, without them, we know not ourselves, nor what we are able to do...."

La Lettre XIV de Pamela à son père et à sa mère, nous révèle un M. B. sur la défensive qui accuse Pamela, devant Mrs. Jervis, d'avoir interprété d'innocentes marques de faveur, ajoutant, ainsi que retranscrit dans la Lettre XV, que trop d'indiscrétions déplacées sont rapportées dans ces fameuses lettres, ce qui signifie bien entendu pour Pamela qu'il en a lu certaines.

C'est en pleurs que Pamela se défend face à M. B. La réponse de celui-ci est sans équivoque, il l'invite à s'asseoir sur ses genoux, et malgré ses réticences, l'embrasse et la caresse, ce qui l'amène à se précipiter vers la porte et la pièce voisine. M. B. parvient à arracher un morceau de sa robe avant que Pamela ne puisse s'enfermer dans la pièce, où elle tombe en pâmoison. M. B. appelle Mme Jervis, l'aide à enfoncer la porte, enjoint la gouvernante à garder le secret et laisse les deux femmes seules. Tomber en pâmoison chaque fois que son maître l'approche avec des intentions lubriques devient un comportement fréquent de Pamela, un comportement qui a pour effet immédiat de diminuer la libido du Squire.

Première conclusion de nouvelle progression des tentatives de M. B : M. B. revient plus tard pour défendre sa conduite auprès de Mme Jervis, insistant sur son innocence. Il met en doute l'authenticité des évanouissements de Pamela et organise une rencontre le lendemain entre Mme Jervis, Pamela et lui-même. Après le départ de M. B., Pamela fait part à Mme Jervis de sa détermination à quitter la maison mais nuance cette résolution en disant qu'elle saura mieux quoi faire après la réunion du lendemain. On ne quitte pas un maître aussi aisément dans l'Angleterre du XVIIIe siècle sans que cela n'ait de conséquence sur son existence à venir...

Nous sommes donc en attente de cette fameuse réunion et la Lettre XVI de Pamela à ses parents nous apprend que tous les trois se livrent à une restitution de la scène de la veille, - Mme Jervis affirme que Pamela a dit que M. B. l'a attirée sur ses genoux et l'a embrassée. Pamela objecte que Mme Jervis n'a pas raconté le pire, puisqu'elle a passé sous silence le fait que Pamela s'attendait à ce que son maître, s'il pouvait prendre de telles libertés avec une servante, ait probablement eu d'autres intentions. M. B. réaffirme bien entendu son innocence, regrette que Pamela se soit fourvoyée dans son interprétation et qu'elle puisse se présenter dans ses lettres comme un modèle de vertu et lui, "son maître et bienfaiteur", comme un "diable incarné". Il déclare sa résolution de renvoyer Pamela à sa famille et à leur pauvreté.

C'est ainsi que Pamela transmet à ses parents son espoir de retourner chez eux et de subvenir à ses besoins en faisant des travaux d'aiguille, bien qu'un post-scriptum l'avertisse qu'une autre semaine pourrait s'écouler avant qu'elle puisse remplir ses responsabilités à l'égard du linge de M. B.. Cette discussion nous en apprend beaucoup sur Pamela, ca ce qui est en jeu n'est pas seulement le respect que quelque précepte moral, du calvinisme anglican du XVIIIe siècle, mais aussi de la relation du maître, de l'aristocratie foncière, au serviteur, il a le devoir de protéger Pamela, tout comme elle a le devoir de lui obéir. Rigidité morale ou fierté que l'on retrouve dans la fougueuse Elizabeth Bennet, personnage de Jane Austen, grande lectrice de Richardson, et l'une des nombreuses descendantes de Pamela dans la tradition du roman anglais.

Evidemment, dès la Lettre XVIII, ces projets de départ tournent court. Pamela annonce à ses parents que Mme Jervis prédit, à nouveau, que M. B. ne tentera plus d'abuser de la vertu de Pamela et suggère qu'elle pourrait rester à la maison si elle le demandait comme une faveur à M. B. La discussion s'engage entre les deux femmes, Pamela résiste toujours, il nous faut attendre la Lettre XIX pour y voir plus clair...

PAMELA, Letters XIX through XXIV

La Lettre XIX, de Pamela à son père et à sa mère, poursuit les discussions entre M.B. et Mme Jervis, celle-ci lui conseille à nouveau de s'humilier devant son maître et de demander à rester à son service. Mais Pamela ne cesse de revenir au comportement qu'elle juge inacceptable de M. B., ce qui conduit la gouvernante à étoffer la défense de son maître : suggérant qu'il est irrité contre lui-même d'être incapable de surmonter son amour pour Pamela, socialement inférieure. Le raisonnement que tient alors Pamela révèle bien des choses sur sa personnalité : elle imagine par exemple que si elle devenait la maîtresse de M. B., il l'abandonnerait dès qu'elle commencerait à montrer les mauvais effets de leur relation.

Les discussions se poursuivent sur la probabilité éventuelle d'une amélioration de la conduite de M. B. mais Mrs. Jervis pense que jamais il n'emploiera la force. Pamela, au terme de cet échange, est toujours prête à partir mais consent à rester pour terminer son travail de broderie sur le gilet de M. B., qu'elle considère comme le plus beau travail d'aiguille qu'elle ait jamais réalisé, et qu'elle fait des heures supplémentaires pour le terminer, afin de pouvoir rentrer chez elle au plus vite.

Tandis que Pamela déclare à ses parents se préparer à partir (Lettre XX), les discussions se poursuivent entre Mrs. Jervis et Pamela (Lettre XXI) : M. B. aurait dit à la sa gouvernante que s'il connaissait une dame de noble naissance, identique à Pamela "en personne et en esprit", il l'épouserait immédiatement. Pamela de répliquer que si elle était une dame de noble naissance, elle n'accepterait peut-être pas la proposition de M. B., étant donné son comportement antérieur à son égard. Mme Jervis trouve la rigidité de Pamela exaspérante. La conversation languit alors que les deux femmes se brident, puis se termine par leur réconciliation. La lettre se termine par l'espoir de Pamela d'avoir terminé le gilet de M. B., d'ici deux jours.

Lettre XXII, "I don’t want such idle Sluts to stay in my House", lance M. B. à Pamela qu'il rencontre dans un couloir et lui demande jusqu'à quand elle compte ainsi rester, parole dure alors que tous les autres domestiques semblent lui témoigner beaucoup de considération. La Lettre XIV nous décrit un dîner organisé par M. B. au cours duquel toutes les dames expriment le désir de voir Pamela, qui a acquis la réputation d'être "the greatest Beauty in the Country". M. B. minimise les attraits de Pamela et donne son avis sur le fait que la véritable distinction de Pamela réside dans son humilité et sa capacité à inspirer la loyauté parmi ses compagnons de service. Les dames ne se découragent pas pour autant et décident de rendre visite à Pamela. Celle-ci termine sa lettre en réfléchissant à l'affinité paradoxale de l'amour et de la haine et termine en indiquant son projet de surprendre Mme Jervis en apparaissant dans sa nouvelle tenue de campagne...

Lettre XXIII : Pamela à son père et sa mère.

M. B. reçoit les voisins à dîner. Les dames expriment le désir de voir Pamela, qui a acquis la réputation d'être " la plus grande beauté du pays ". M. B. minimise les attraits de Pamela et donne son avis sur le fait que la véritable distinction de Pamela réside dans son humilité et sa capacité à inspirer la loyauté parmi ses compagnons de service. Les dames ne se découragent pas pour autant et décident de rendre visite à Pamela.

Elles s'approchent bientôt de Pamela, légèrement irritée, qui supporte leur examen et garde pour elle ses réponses sarcastiques. Les dames s'en vont finalement, en chantant les louanges de Pamela et en supposant qu'elle doit avoir un milieu aisé.

Pamela, écrivant, exprime son espoir de pouvoir partir jeudi. Elle réfléchit à l'affinité paradoxale de l'amour et de la haine et termine en indiquant son projet malicieux de surprendre Mme Jervis en apparaissant dans sa nouvelle tenue de campagne. Le jeu se poursuit entre le maître et sa servante, Pamela réfléchit avec un certain regret au Maître qu'elle va bientôt quitter, M. B., tout en ayant aperçu Pamela et la reconnaissant profite du prétexte d'un bref anonymat pour lui faire des avances (Lettre XIV) et comme toujours les relations restent tendues et au bord de la rupture.

Lettre XX, un intermède d'intérêt : Je sais, écrit Pamela à ses parents, que vous gardez mes lettres et que vous les relisez sans cesse tant votre gentillesse vous fait aimer tout ce qui vient de votre pauvre fille, et comme cela pourrait me faire un petit de bonheur de les lire moi-même, quand je viendrai vous voir, pour me rappeler ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, et combien la bonté de Dieu a été grande pour moi : pour toutes ces raisons, j'écrirai au fur et à mesure que j'aurai le temps et que les choses se produiront, et selon les événements. Je vais donc commencer là où je me suis arrêtée, à propos de la conversation entre Mme Jervis et moi, c'est alors la question des vêtements qui devient la plus essentielle dans le dilemme qui se noue dans la pensée de Pamela..

Unknown to Mrs. Jervis, I put a project, as I may call it, in practice. I thought with myself some days ago, Here I shall go home to my poor father and mother, and have nothing on my back, that will be fit for my condition; for how should your poor daughter look with a silk night-gown, silken petticoats, cambric head-clothes, fine holland linen, laced shoes that were my lady's; and fine stockings! And how in a little while must these have looked, like old cast-offs, indeed, and I lookedso for wearing them! And people would have said, (for poor folks are envious as well as rich,) See there Goody Andrews's daughter, turned home from her fine place! What a tawdry figure she makes! And how well that garb becomes her poor parents' circumstances! -- And how would they look upon me, thought I to myself, when they should come to be threadbare and worn out? And how should I look, even if I could purchase homespun clothes, to dwindle into them one by one, as I got them? -- May be, an old silk gown, and a linsey-woolsey petticoat, and the like. So, thought I, I had better get myself at once equipped in the dress that will become my condition; and though it may look but poor to what I have been used to wear of late days, yet it will serve me, when I am with

you, for a good holiday and Sunday suit; and what, by a blessing on my industry, I may, perhaps, make shift to keep up to.

So, as I was saying, unknown to any body, I bought of farmer Nichols's wife and daughters a good sad-coloured stuff, of their own spinning, enough to make me a gown and two petticoats; and I made robings and facings of a pretty bit of printed calico I had by me...

PAMELA, Letters XXV through XXXI

La Lettre XXV de Pamela à ses parents comporte l'épisode si singulier du placard. Pamela et Mme Jervis sont dans la chambre de cette dernière discutent de part et d'autre du lit en se déshabillant pour la nuit, le sujet de conversation est tant l'attitude de la jeune femme rt de ses toilettes que celle de la gouvernante soupçonnée d'exposer Pamela aux avances sexuelles de M. B.. Mais voici que Pamela entend un bruit dans le placard et découvre M. B. qui se précipite sur elle, habillé pour la "conquérir dans une riche robe du matin en soie et argent". Elle se réfugie dans le lit, où M. B. la suit. Lorsque Mme Jervis prend la défense de Pamela, M. B. menace de jeter la gouvernante par la fenêtre et de la renvoyer de son emploi. Il caresse Pamela, qui tombe alors dans une série d'évanouissements qui durent les trois heures suivantes. M. B. laisse Mme Jervis et une autre domestique, Rachel, s'occuper d'elle...

"... Hush! said I, Mrs. Jervis, did you not hear something stir in the closet? No, silly girl, said she, your fears are always awake. -- But indeed, said I, I think I heard something rustle.--May be, says she, the cat may be got there: but I hear nothing. I was hush; but she said, Pr'ythee, my good girl, make haste to bed. See if the door be fast. So I did, and was thinking to look into the closet; but, hearing no more noise, thought it needless, and so went again and sat myself down on the bed-side, and went on undressing myself. And Mrs. Jervis being by this time undressed, stepped into bed, and bid me hasten, for she was sleepy.

I don't know what was the matter, but my heart sadly misgave me: Indeed, Mr. Jonathan's note was enough to make it do so, with what Mrs. Jervis had said. I pulled off my stays, and my stockings, and all my clothes to an under-petticoat; and then hearing a rustling again in the closet, I said, Heaven protect us! but before I say my prayers, I must look into this closet. And so was going to it slip-shod, when, O dreadful! out rushed my master in a rich silk and silver morning gown. I screamed, and ran to the bed, and Mrs. Jervis screamed too; and he said, I'll do you no harm, if you forbear this noise; but otherwise take what follows.

Instantly he came to the bed (for I had crept into it, to Mrs. Jervis, with my coat on, and my shoes); and taking me in his arms, said, Mrs. Jervis, rise, and just step up stairs to keep the maids from coming down at this noise: I'll do no harm to this rebel.

O, for Heaven's sake! for pity's sake! Mrs. Jervis, said I, if I am not betrayed, don't leave me; and, I beseech you, raise all the house. No, said Mrs. Jervis, I will not stir, my dear lamb; I will not leave you. I wonder at you, sir, said she; and kindly threw herself upon my coat,

clasping me round the waist: You shall not hurt this innocent, said she: for I will lose my life in her defence. Are there not, said she, enough wicked ones in the world, for your base purpose, but you must attempt such a lamb as this?

He was desperate angry, and threatened to throw her out of the window; and to turn her out of the house the next morning. You need not, sir, said she; for I will not stay in it. God defend my poor Pamela till to-morrow, and we will both go together.--Says he, let me but

expostulate a word or two with you, Pamela. Pray, Pamela, said Mrs. Jervis, don't hear a word, except he leaves the bed, and goes to the other end of the room. Ay, out of the room, said I; expostulate to-morrow, if you must expostulate!

I found his hand in my bosom; and when my fright let me know it, I was ready to die; and I sighed and screamed, and fainted away. And still he had his arms about my neck; and Mrs. Jervis was about my feet, and upon my coat. And all in a cold dewy sweat was I. Pamela! Pamela! said Mrs. Jervis, as she tells me since, O--h, and gave another shriek, my poor Pamela is dead for certain! And so, to be sure, I was for a time; for I knew nothing more of the matter, one fit following another, till about three hours after, as it proved to be, I found myself in bed, and Mrs. Jervis sitting upon one side, with her wrapper about her, and Rachel on the other; and no master, for the wicked wretch was gone. But I was so overjoyed, that I hardly could believe myself; and I said, which were my first words, Mrs. Jervis, Mrs. Rachel, can I be sure it is you? Tell me! can I? -- Where have I been? Hush, my dear, said Mrs. Jervis; you have been in fit after fit. I never saw any body so frightful in my life!.." Pray for Your distressed DAUGHTER, conclut Pamela...

On sait toujours demander comment une jeune femme aussi sensible avait pu fournir à ses parents autant de détails et de précisions sur la tentative sexuelle de son maître. La supposée hypocrisie de son personnage n'est peut-être pas en cause, mais peut-être la maîtrise imparfaite de Richardson dans la forme qu'il a choisie, le lettre. Lorsqu'il écrira "Clarissa", cinq ans plus tard, Richardson se décide à inclure davantage de textes épistolaires d'autres participants à l'intrigue...

Dans les lettres suivantes, tandis que M. B. tente de calmer le jeu, tout en précisant une nouvelle fois qu'il ne peut pas autoriser Pamela à rester, en raison de sa "Freedom of Speech" séditieuse et de "her Letter-writing of all the Secrets of my Family", et qu'il la considère également comme intolérablement "pert".

Pamela se prépare toujours à partir, il est convenu enfin que Mme Jervis ne sera pas renvoyée. " I have finished all that lay upon me, and only wait the good time of setting out."

Lettre XXIX, Pamela avoue quelques regrets sur ce que fut sa vie passée, il lui semble que tout ce qu'elle a pu apprendre, à chanter, à fleurir, à dessiner, et à "faire du bon travail avec son aiguille", à quoi sert tout cela tant les choses mal tourné, "ni plus ni moins que je suis comme la sauterelle de la fable, que j'ai lue dans le livre de madame,..." . La voici donc discutant avec la gouvernante des différentes affaires qu'elle compte conserver, les séparant en différents paquets, une énumération qui a pu trouver écho auprès des lectrices dont la vie était alors presque entièrement consacrée aux affaires domestiques, un ensemble particulièrement important pour le roman au XVIIIe siècle, car elles n'avaient généralement pas encore l'éducation nécessaire pour lire et apprécier les textes classiques dans lesquels les hommes privilégiés avaient reçu leur éducation. Mais de telles conversations ne peuvent se dérouler sans la présence du maître qui ne cesse d'exercer son pouvoir, M. B. a assisté à la conversation avec l'accord de Mme Jervis...

Et la Lettre XXX relance l'intrigue. Voici le maître se proposant d'améliorer la situation de M. Andrews, se disant impressionné par les preuves du caractère moral de Pamela, et confirmant qu'il l'aime jusqu'à l' "extravagance" : il souhaite ainsi qu'elle reste une semaine ou deux de plus pendant qu'il s'arrange pour aider sa famille. Pensant avoir obtenu son consentement, il quitte la pièce. Pamela ne semblait attendre que cela, se demande si elle doit rester, mais bien qu'elle souhaite vivement que M. B. rende la vie de ses parents plus confortable, elle craint que la nouvelle gentillesse de son maître ne soit une plus grande menace pour sa vertu que ne l'a jamais été son agressivité. Finalement, Pamela décide de ne pas faire confiance à M. B. et de retourner chez ses parents.

Devant la persistance de son refus, M. B. fait appel à de nouveaux arguments : il lui offre cinquante guinées, qu'elle refuse, et lui propose ensuite de lui trouver un mari distingué, le pasteur M. Williams du Lincolnshire, qui l'élèvera socialement et la protégera des hommes prédateurs (Lettre XXXI). Pamela feint d'être intéressée...

Pamela’s Journal, through the 35th Day of her Imprisonment...

Commence une toute nouvelle partie, mais l'éditeur nous prévient que les épreuves de Pamela ne sont pas terminées pour autant. M. B. a fait appel à Robin, le cocher de son domaine, pour transporter la jeune femme dans le Lincolnshire. Le choix de la région est significative, plus au nord que le Bedfordshire, le Lincolnshire est synonyme de nature sauvage et de solitude extrême.

L'éditeur révèle également que Jean, le valet de pied, a permis à M. B. de lire toute la correspondance entre Pamela et ses parents. Il nous est montré une lettre de M. B. à M. Andrews dans laquelle le Squire prétend expliquer pourquoi Pamela ne rentre pas à la maison. Il accuse Pamela d'inventer des histoires romantiques sur les projets de M. B. et prétend qu'elle entretient une liaison à distance avec un jeune ecclésiastique, de sorte que M. B. a jugé bon d'envoyer Pamela à la campagne pour un certain temps afin d'empêcher ce mariage imprudent.

M. Andrews s'apercevra de ce subterfuge et se rendra au domaine mais M. B. lui assurera que Pamela est en sécurité, prétendant qu'elle est partie à Londres au service d'une famille réputée. M. Andrews rentrera chez lui plusieurs jours plus tard, avant l'arrivée d'une lettre de Pamela à Mme Jervis, que l'éditeur nous expose : Pamela rapporte à Mme Jervis que Robin, le cocher, l'a enlevée sur ordre de son maître, mais qu'elle a été bien traitée. Elle demande à Mme Jervis de dire à M. et Mme Andrews qu'elle va bien. Mme Jervis envoie la lettre aux parents de Pamela, qui en tirent un petit réconfort mais n'ont d'autre recours que la prière.

Enfin apparaît un nouveau personnage central, Mme Jewkes succède à Mme Jervis, décrite comme repoussante, quasiment androgyne et relayant parfaitement son maître dans le processus de surveillance de Pamela..

"Now I will give you a picture of this wretch: She is a broad, squat, pursy, fat thing, quite ugly, if any thing human can be so called; about forty years old. She has a huge hand, and an arm as thick as my waist, I believe. Her nose is flat and crooked, and her brows grow down over her eyes; a dead spiteful, grey, goggling eye, to be sure she has. And her face is flat and broad; and as to colour, looks like as if it had been pickled a month in saltpetre: I dare say she drinks:--She has a hoarse, man-like voice, and is as thick as she is long; and yet looks so deadly strong, that I am afraid she would dash me at her foot in an instant, if I was to vex her.--So that with a heart more ugly than her face, she frightens me sadly: and I am undone to be sure, if God does not protect me; for she is very, very wicked--indeed she is...."

Pamela continue donc à écrire des lettres (XXXII) à ses parents mais, ne sachant si elle pourra les envoyer, ces lettres prennent forme de journal continu de plus de 400 pages, jour par jour, mais sans préciser la date...

Et Pamela commence à planifier son évasion , prenant le pasteur M. Williams comme seul allié probable. Celui-ci tente en vain d'obtenir son soutien auprès de la noblesse locale, qui soupçonne ses motivations et celles de Pamela, soupçons qui semblent se confirmer lorsque l'ecclésiastique finit par suggérer que Pamela et lui se marient. M. B. enverra le pasteur en prison pour dette et Pamela, désormais livrée à elle-même, c'est un tournant, tentera de s'échapper, manquera de se noyer dans l'étang du jardin, sera sauvée par quelque singulière providence et se retrouvera inconsciente et blessée dans une dépendance de la propriété. La jeune femme vient de franchir une étape, atteignant une sorte d'équilibre spirituel. Nous sommes au 36e jour de son internement...

“Monday, Tuesday, the 25th and 26th Days of [her] heavy Restraint.”

Two letters have arrived from Mr. B., one for Pamela and one for Mrs. Jewkes, but with their addresses switched so that each woman reads the other’s letter. In Mrs. Jewkes’s letter, Mr. B. accuses Mr. Williams of “perfidious Intrigue” with Pamela and reveals that he has arranged to send the clergyman to prison for debt. Of Pamela he declares, “I now hate her perfectly,” and he plans to be in Lincolnshire in three weeks, at which time he will take his “Revenge” for her alleged intrigue with Mr. Williams.

Mrs. Jewkes appears, takes her letter from Pamela, and gives Pamela her own letter from Mr. B. After taking a few minutes to recover from what she has already read, Pamela reads what Mr. B. intended for her eyes. He accuses her of hypocrisy in standing on her purity while intending to run away with a clergyman she barely knows. He concludes that, while once he considered her innocence worth preserving, now “my Honor owes you nothing” and he will soon make clear the low regard in which he holds her.

Pamela laments that she now receives accusations of duplicity, simply because she strives to preserve her integrity. She asks Mrs. Jewkes to warn Mr. Williams of the impending action against him for debt, but the housekeeper insists that any such action would violate her duty toward Mr. B. Mrs. Jewkes then takes Pamela downstairs and introduces her to Monsieur Colbrand, a monstrous Swiss man whom Mr. B. has sent to keep watch over Pamela. His appearance appalls Pamela, who dreams that night of Mr. B. and Colbrand approaching her bedside with nefarious designs.

“Wednesday, the 27th Day of [her] Distress.”

Mr. Williams has been arrested for debt, and Pamela regrets it for both his sake and her own. Judging that the time for desperate measures has arrived, Pamela hatches a plan to escape through the window while Mrs. Jewkes is sleeping. Once outside, she will fake her own suicide by throwing her petticoat into the pond, thereby creating a diversion that will occupy the household while she gets away. She will bury her writings in the garden, because she expects to be searched thoroughly if she fails to escape.

Pamela overhears Mrs. Jewkes telling Colbrand that the waylaying of Mr. Williams was a contrivance of the housekeeper to acquire Pamela’s letters.

“Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the 28th, 29th, 30th, and 31st Days of [her] Distress.”

On Wednesday night, once Mrs. Jewkes has fallen asleep, Pamela squeezes through the window bars and drops to the roof beneath her and thence to the ground. She buries her papers under a rose bush, tosses her petticoat and some other items into the pond, and runs to the door that leads from the garden into the pasture. She finds, however, that Mrs. Jewkes has changed the locks, so that Pamela’s key will not work. She tries climbing the wall but falls when the mortar crumbles, injuring her head, shins, and ankle. She seeks a ladder, but in vain.

Pamela’s next thought is to drown herself in earnest. She creeps toward the pond, sits on the bank, and reflects on her situation. She envisions the remorse of her persecutors upon the discovery of her corpse and rises to throw herself in. Her bruises slow her, however, and give her a chance to consider what purposes providence may have for subjecting her to such afflictions. She reasons that God would not try her beyond her strength and that even Mr. B. may undergo a change of heart. She chastises herself for presuming to shorten the life and trials God has given her and recognizes the folly of keeping herself free of sin for so many months, only to commit the unforgivable sin in the end.

Too maimed to reach the house, Pamela takes refuge in an outhouse, where she lies until Nan finds her in the morning. The servants, having been fooled by Pamela’s suicide diversion, are glad to find her alive. They carry Pamela to her bed, where Mrs. Jewkes and Nan tend to her injuries. Pamela remains in bed until Saturday morning, when Mrs. Jewkes reveals that Mr. B., who is a Justice of the Peace, has provided the housekeeper with a warrant for the apprehension of Pamela in the case of her escape, so that Pamela would almost certainly not have gotten far even had she made it over the wall.

Pamela’s Journal, The 42nd Day of her Imprisonment through the 4th of her Freedom.

Quelques jours plus tard, M. B. arrive dans le Lincolnshire, offre à Pamela les conditions de de devenir sa maîtresse, et après plusieurs tentatives et autant d'échecs, décide d'avoir avec elle un entretien à cœur ouvert, lui expliquant qu'il a fini par admirer son caractère et qu'en fait, il l'aime profondément, mais que son aversion pour le mariage l'empêche de lui faire une proposition honnête. Pamela est émue par cet aveu et espère ardemment qu'il est sincère. Mais l'intrigue est à nouveau relancée lorsqu'une voyante gitane avertit Pamela que B. en fait prépare un faux mariage.

L'essentiel n'est sans doute pas là, c'est bien la quasi obsession du maître pour les écrits de sa servante qui constitue la trame obsessionnelle de leur relation. C'est alors que Mme Jewkes s'empare d'un paquet de lettres qui contient tout, du dimanche 17e jour de son emprisonnement au mercredi 27e jour, Pamela la supplie de ne pas montrer ces papiers à M. B., mais en vain. À neuf heures, le samedi, M. B. convoque Pamela à ce qu'il appelle son "procès" (Trial). Il a lu ses papiers, et il décrit sa correspondance avec M. Williams comme des " lettres d'amour", refusant de croire que ses efforts pour décourager l'ecclésiastique étaient sincères, il demande à voir les premières lettres de Pamela, mais celles-ci sont maintenant entre les mains de son père, ainsi que ses toutes dernières, cachés dans ses vêtements. Lorsqu'il menace de la fouiller pour voir les derniers écrits, elle supplie qu'on lui permette d'aller les chercher à l'étage, où elle prétend les avoir cachés. De son placard, elle envoie à M. B. un mot demandant un délai jusqu'à demain matin pour examiner les papiers. Il lui accorde ce délai. Le Dimanche matin, Pamela rencontre M. B. dans le jardin et lui remet ses papiers. Il s'assied avec elle près de l'étang et passe au récit de la tentative d'évasion de Pamela et de son quasi-suicide. Tout en lisant, il se promène dans le jardin aux différents endroits que Pamela mentionne dans son récit, qu'il déclare "être un conte très émouvant" et promet de se racheter. Pamela craint cependant toujours le mariage blanc et demande à nouveau à retourner chez ses parents. Son empressement à partir met en colère M. B., mais dans l'après-midi, Mme Jewkes demande à Pamela de se préparer à retourner chez ses parents sur-le-champ.

Le dimanche soir, Pamela quitte donc le domaine de M. B. dans le Lincolnshire mais découvre combien elle est contrariée par le renvoi de Squire l'ait mise à la porte. Avec Robin, le cocher, et Monsieur Colbrand, elle atteint, à la nuit tombée, une taverne dans un étrange village. Robin lui remet une lettre de Monsieur B. dans laquelle le Squire révèle qu'il était sur le point de la demander en mariage lorsqu'il l'a renvoyée. Pamela est bouleversée par l'impact émotionnel de cette lettre et s'avoue à elle-même qu'elle est tombée amoureuse de Monsieur B. Nous venons de franchir le premier jour de libération de Pamela...

Observez les merveilleuses voies de la Providence ! Les choses mêmes que je redoutais le plus qu'il voie ou sache, le contenu de mes papiers, m'ont permis d'atteindre le bonheur tant espéré! "But see the wonderful ways of Providence! The very things that I most dreaded his seeing or knowing, the contents of my papers, have, as I hope, satisfied all his scruples, and been a means to promote my happiness." Face au maître, la domestique ne cesse pas pour autant de faire état de son indignité..

Pamela et ses compagnons arrivent à l'auberge appartenant à la famille de Mme Jewkes, une nouvelle de M. B. lui apprend qu'il continue la lecture de son journal et que les preuves de son caractère sont si impressionnantes qu'il souhaite maintenant que Pamela retourne dans le Lincolnshire et, implicitement, qu'il l'épouse.

De retour, Pamela rend visite à M. B., malade dans son lit, mais qui ordonne à Mme Jewkes de la laisser entièrement libre. Il montre à la jeune fille une lettre de sa soeur qui le réprimande pour son badinage avec Pamela : Lady Davers pense que son frère doit avoir l'intention de garder Pamela soit comme maîtresse, soit comme épouse, mais que l'une ou l'autre de ces liaisons serait déshonorante. Le maître explique à la servante qu'en effet une telle union provoquerait bien des oppositions. Il sonde en fait l'attitude de Pamela sur ce point, et celle-ci se déclare indifférente à l'opinion de la haute société. Pamela apprend d'autre part que le mot reçu de la gitane est en faite de la main de M. Longman et que M. B. envisageait bien un mariage blanc.

Le maître, après avoir pris possession de l'esprit de Pamela, via ses Lettres, conservées au plus de près son intimité, va s'emparer de son corps...

De nouvelles relations se mettent insensiblement en place. La noblesse voisine, qui avait refusé d'aider Pamela à s'échapper, vient maintenant dîner et inspecter la fiancée de M. B.. Pamela impressionne tout le monde par sa beauté et son raffinement relatif. Le même jour, M. Andrews arrive, s'attendant, d'après une lettre qu'il a reçue, à trouver sa fille devenue maîtresse totalement corrompue du Squire. Les retrouvailles sont extraordinaires, et deux semaines après le début des fiançailles,

Pamela et M. B. se marient dans la chapelle familiale. M. Williams préside la cérémonie et Mme Jewkes assiste la mariée.

"My dear father was a little uneasy about his habit, for appearing at chapel next day, because of Misses Darnford and the servants, for fear, poor man, he should disgrace my master; and he told me, when he was mentioning this, of my master's kind present of twenty guineas for clothes, for you both; which made my heart truly joyful. But oh! to be sure, I can never deserve the hundredth part of his goodness! -- It is almost a hard thing to be under the weight of such deep obligations on one side, and such a sense of one's own unworthiness on the other.--O! what a Godlike power is that of doing good! -- I envy the rich and the great for nothing else...."

Le ton aura été moralisateur tout au long du récit et relève d'un solide sens pratique, mais reste passablement équivoque. En dépit de ses larmes et de sa sensibilité délicate, Paméla est, à son insu ou pas, une fille de tête qui sait admirablement se tirer d`affaire. La Providence divine et le respect de la hiérarchie sociale aidant.

Dans une deuxième partie, Pamela aura à s'imposer dans sa nouvelle vie. La première opposante qu'elle affrontera sera Lady Davers, la soeur aînée de B., hostile dans un premier temps à toute mésalliance, tout un pan de la vie passée de B. surgit ainsi, dont la liaison qu'il eut jadis avec une certaine Sally Godfrey, avec laquelle il eut une fille, Miss Goodwin, qui vit dans un pensionnat local....

Pamela’s Journal, The 7th Day of her Happiness through the 14th...

“Wednesday, the Seventh.

Pamela visits Lady Davers in the morning, and they discuss the trials Pamela experienced before marriage. They then discuss Mr. B.’s character, with Lady Davers enumerating his virtues and faults: she says that “he is noble in his Spirit; hates little dirty Actions; he delights in doing Good: But does not pass over a wilful Fault easily. He is wise, prudent, sober, and magnanimous; and will not tell a Lye, nor disguise his Faults.” Pamela says she anticipates that “it will not be an easy Task to behave unexceptionably to him: For he is very nice and delicate in his Notions.

Lady Davers asks to see Pamela’s journal, saying that she will love Pamela more if the journal convinces her that the marriage is no more than a suitable reward for Pamela’s virtue. She then inquires into the character of Mr. and Mrs. Andrews, and Pamela tells the story of her brothers’ plunging their parents into debt and Mr. Andrews’s failing as a schoolmaster. Pamela praises her parents’ honest, cheerful poverty and their success in educating their daughter in virtue. Lady Davers professes herself quite won over. Pamela refrains from asking her about Sally Godfrey, though she remains intensely curious..."

Pamela continue son intégration dans la gentry locale, prend acte d'une lettre de son père dans laquelle il accepte le projet de M. B. de l'établir comme gérant du domaine dans le Kent, quant aux dettes de ses parents, elles se révèlent moins lourdes que prévues. Pamela dit à son père qu'elle cesse désormais toute "activité servile". Le retour triomphal de Pamela dans le Bedfordshire représentera le point culminant de sa transformation en conte de fées ou en personnage modèle du moralisme façon Richardson...

"... Let the desponding heart be comforted by the happy issue which the troubles and trials of PAMELA met with, when they see, in her case, that no danger nor distress, however inevitable, or deep to their apprehensions, can be out of the power of Providence to obviate or relieve; and which, as in various instances in her story, can turn the most seemingly grievous things to its own glory, and the reward of suffering innocence; and that too, at a time when all human prospects seem to fail..."

Samuel Richardson, "Clarisse; or the History of a Young Lady" (1747-1748)

"Clarisse Harlowe", roman épistolaire en sept volumes, les quatre premiers volumes en 1747, les quatre derniers en 1748, et au cours des années suivantes, donnèrent à Richardson une réputation européenne. Comme "Pamela", l'histoire elle-même est assez mince et simple, mais les personnages sont dessinés avec une touche plus audacieuse et plus sûre que son précédent roman, avec une multiplicité des points de vue qui évite les quelques contradictions ou invraisemblances de "Pamela". Les lettres de Clarissa sont en effet écrites par quatre personnages différents. Mais en l'absence d'un narrateur central guidant le lecteur, il peut être difficile de savoir quel personnage ne fabule pas ou déguise la réalité, et Richardson ne put empêcher de nombreuses interprétations qui n'allaient guère dans son sens...

Clarissa, une jeune femme belle et vertueuse que la perversité de son entourage, conduit à la tragédie. La beauté de Clarissa est ici vécue par ses proches comme une menace. Clarissa Harlowe, dix-huit ans, est universellement aimée et admirée, considérée comme une jeune femme exemplaire par tous ceux qui l'approchent. Elle vit dans une famille, les Harlowe, en pleine ascension sociale, représentatif de la gentry anglaise du XVIIIe, riche mais sans racines, loin, très loin de cette aristocratie tant révérée, ici l'égocentrisme, l'égoïsme et la cupidité est le moteur de chacun. Clarissa n'en est pas exempte, elle a ses accès de fureur et ses motivations ne sont pas toujours évidentes, mais chacun des Harlowe nous est présenté sous des traits essentiellement négatifs. M. Harlowe est dominateur, Mme Harlowe passive et craintive, Arabella mesquine, James impétueux et cruel...

Les problèmes commencent pour Clarissa lorsque Richard Lovelace, un libertin sans scrupules, vient faire la cour à Arabella, la sœur de Clarissa : mais en fait, ne désire que Clarissa. Jalousie d'Arabella et ressentiment de leur frère, James, qui en veut à Lovelace depuis le collège, et dresse la famille contre lui. Un duel entre les deux jeunes gens, au cours duquel Lovelace blesse James mais lui épargne la vie, va cristalliser leur haine.

- "Letters 1–32" - trois mois d'écriture et plus de cent pages, le seul élément majeur de l'intrigue y est le duel entre James et Lovelace, avant le début véritable du livre...

- "January 15. The moment, my dear, that Mr. Lovelace's visits were mentioned to my brother on his arrival from Scotland he expressed his disapprobation, declaring he had ever hated him since he had known him at college, and would never own me for a sister if I married him.

"This antipathy I have heard accounted for in this manner:

"Mr. Lovelace was always noted for his vivacity and courage, and for the surprising progress he made in literature, while for diligence in study he had hardly his equal. This was his character at the university, and it gained him many friends, while those who did not love him, feared him, by reason of the offence his vivacity made him too ready to give, and of the courage he showed in supporting it. My brother's haughtiness could not bear a superiority..."-,

.. l'action se déroule principalement dans l'esprit des personnages et dans leurs conversations écrites et orales, ici principalement Clarissa et Anna. Richardson nous rappellera dans sa préface que la forme épistolaire se prête plus à un roman psychologique, qu'à un roman axé sur l'intrigue et l'action, donc un roman plus long qu'un roman narratif, toute lettre contient des réflexions et des spéculations de personnages sur les événements qui se sont déroulés...

La famille se méfie de Clarissa, à vrai dire son intérêt pour Lovelace peut sembler suspect, on lui interdit donc de de correspondre avec ce dernier et on lui ordonne d'épouser un horrible homme, riche bien entendu, Roger Solmes : Clarissa refuse, et refusera,

- "MISS CLARISSA HARLOWE, TO MISS HOWE SUNDAY MORNING, MARCH 26. -O my dear! what a degree of patience, what a greatness of soul, is required in the wife, not to despise a husband who is more ignorant, more illiterate, more low-minded than herself!--The wretch, vested with

prerogatives, who will claim rule in virtue of them (and not to permit whose claim, will be as disgraceful to the prescribing wife as to the governed husband); How shall such a husband as this be borne, were he, for reasons of convenience and interest, even to be our CHOICE?" -,

.. entretient une correspondance clandestine avec Lovelace mais aussi avec sa meilleure amie, Anna Howe.

Littéralement recluse dans sa chambre, elle finit par s'enfuir, aidée par un Lovelace qui en profite pour la faire tomber progressivement sous son emprise. La réputation de Clarisse est désormais ruinée, sa famille refuse de lui pardonner, Lovelace aura toute latitude pour entraîner la jeune femme dans sa toile, la compromettre, salir sa réputation et obtenir un contrôle total sur elle...

-"Letters 33–78" - Des Lettres qui nous rendent compte d'abord des échanges entre Clarissa et Solmes, et de toute une famille se liguant pour la pousser au mariage. Clarissa s'explique sur son rejet et tout au long de ces échanges, c'est la personnalité de Solmès qui se découvre. Et par contraste celle de Lovelace, qui prend de l'ampleur, qui lui sait écrire, qui lui est un noble et n'a pas besoin de se battre pour l'argent ou le prestige. Mais Lovelace est un homme d'intrigues, il engage un certain Joseph Leman pour espionner les Harlow et les manipuler. Montrant qu'il ne recherche pas seulement à gagner le coeur de Clarissa (Lovelace to Belford, "I knew that the whole stupid family were in a combination to do my business for me. I told thee that they were all working for me, like so many ground moles; and still more blind than the moles are said to be, unknowing that they did so. I myself, the director of their principal motions; which falling in with the malice of their little hearts, they took to be all their own..), et si je pensais qu'il y eut l'ombre d'un doute dans son esprit quant à savoir si elle qu'elle me préfère à tout autre homme vivant, je n'aurais aucune pitié pour elle (idem, "... Let me rejoice, that she has passed the rubicon: that she cannot return: that, as I have ordered it, the flight will appear to the implacables to be altogether with her own consent: and that if I doubt her love, I can put her to trials as mortifying to her niceness, as glorious to my pride. - For, let me tell thee, dearly as I love her, if I thought there was but the shadow of a doubt in her mind whether she preferred me to any man living, I would shew her no mercy")...

- "Letters 79–110" - La fuite de Clarissa devient ici le moteur principal des échanges. Les stylos, l'encre et le papier de Clarissa ont été confisqués, mais elle continue d'écrire avec sa réserve cachée. Lovelace menace d'intervenir si Clarissa est emmenée chez son oncle et suggère qu'elle s'enfuie chez ses parents. Anna écrit que sa mère a refusé d'accueillir Clarissa chez elle. Elle suggère à Clarissa de s'enfuir à Londres, où elle pourra se cacher jusqu'à ce que le cousin Morden arrive et propose de l'accompagner. En fait Clarissa ne fait pas le choix de partir, ce sont les circonstances et les intrigues qui vont progressivement l'y mener ("That I have no way to avoid the determined resolution of my friends in behalf of Mr. Solmes, but by abandoning this house by his assistance"). Clarissa, après avoir été hébergée à St. Albans, est persuadée par Lovelace qu'elle sera plus à l'abri de sa famille à Londres. Les échanges entre Clarissa et Lovelace vont gagner en ambiguïté pour nous lecteurs, ils sont désormais en contact direct, et les manipulations de Lovelace se font plus précises....

Sans se douter du piège qui se referme sur elle, Clarissa accompagne donc Lovelace à Londres, où il l'héberge chez Mme Sinclair, en insistant sur la convenance d'apparaître comme marié. Clarissa ne sait pas qu'il s'agit d'une maison close et que les femmes qu'elle y rencontre sont des prostituées qu'il connaît parfaitement. Lovelace décrit son arrivée au port tant espéré, le" logis" de Mme Sinclair, il va ainsi pouvoir loger sous le même toit que Clarissa, et l'atmosphère aidant...

LETTER LXII - MR. LOVELACE, TO JOHN BELFORD, ESQ. WEDN. APRIL 26.

At last my lucky star has directed us into the desired port, and we are safely landed.--Well says Rowe:--

The wise and active conquer difficulties,

By daring to attempt them. Sloth and folly

Shiver and shrink at sight of toil and hazard,

And make th' impossibility they fear.

But in the midst of my exultation, something, I know not what to call it, checks my joys, and glooms over my brighter prospects: if it be not conscience, it is wondrously like what I thought so, many, many years ago.

Surely, Lovelace, methinks thou sayest, thy good motions are not gone off already! Surely thou wilt not now at last be a villain to this lady!

I can't tell what to say to it. Why would not the dear creature accept of me, when I so sincerely offered myself to her acceptance? Things already appear with a very different face now I have got her here. Already have our mother and her daughters been about me: - 'Charming lady! What a complexion! What eyes! What majesty in her person! - O Mr. Lovelace, you are a happy man! You owe us such a lady!' - Then they remind me of my revenge, and of my hatred to her whole family.

Sally was so struck with her, at first sight, that she broke out to me in these lines of Dryden: Fairer to be seen / Than the fair lily on the flow'ry green! / More fresh than May herself in blossoms new!

I sent to thy lodgings within half an hour after our arrival, to receive thy congratulation upon it, but thou wert at Edgeware, it seems. My beloved, who is charmingly amended, is retired to her constant employment, writing. I must content myself with the same amusement, till she shall be pleased to admit me to her presence: for already have I given to every one her cue.

And, among the rest, who dost thou think is to be her maid servant? Deb. Butler.

Ah, Lovelace! And Ah, Belford!--It can't be otherwise. But what dost think Deb's name is to be? Why, Dorcas, Dorcas Wykes. And won't it be admirable, if, either through fear, fright, or good liking, we can get my beloved to accept of Dorcas Wykes for a bed-fellow?

In so many ways will it be now in my power to have the dear creature, that I shall not know which of them to choose! But here comes the widow with Dorcas Wykes in her hand, and I am to introduce them both to my fair-one?

Why, joy of my nuptials. Know then, that said, is done, with me, when I have a mind to have it so; and that we are actually man and wife! only that consummation has not passed: bound down to the contrary of that, by a solemn vow, till a reconciliation with her family take place. The women here are told so. They know it before my beloved knows it; and that, thou wilt say, is odd.

But how shall I do to make my fair-one keep her temper on the intimation? Why, is she not here? At Mrs. Sinclair's?--But if she will hear reason, I doubt not to convince her, that she ought to acquiesce..."

Les premières lettres de Clarissa montraient, malgré quelques petits détails, un certain contentement de se retrouver dans cette "pension libertine". Elle pense que le bonheur est possible, mais voici que Lovelace, stimulé par la gente féminine qui l'entoure, entreprend de débaucher la jeune femme ou du moins d'en tester ses limites possibles en matière de libertinage : dans une suite de lettres à son amie miss Howe, Clarisse lui confiera son infortune et sa lutte épuisante contre son séducteur...

LETTER VIII - MISS CLARISSA HARLOWE, TO MISS HOWE

MONDAY MIDNIGHT.

I am very much vexed and disturbed at an odd incident. Mrs. Sinclair has just now left me; I believe in displeasure, on my declining to comply with a request she made me: which was, to admit Miss Partington to a share in my bed, her house being crowded by her nieces's guests and by their attendants, as well as by those of Miss Partington.