- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Berne

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

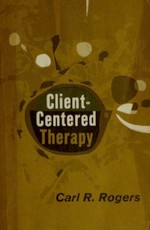

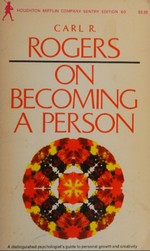

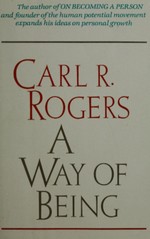

American Psychotherapy - Harry Stack Sullivan (1892- 1949), "The Interpersonal Theory of Psychiatry" (1953) - Carl R. Rogers (1902-1987) , "Counseling and Psychotherapy" (1942), "Client-Centered Therapy" (1951), "On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy" (1961) - Fritz Perls (1893-1970), "Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality" (1951) - Frieda Fromm-Reichmann (1889-1957), "Principles of intensive psychotherapy" (1950), "I Never Promised You a Rose Garden" (1964) - ...

Last update: 11/11/2016

L'American way of life naît après la Seconde guerre mondiale. Mais, paradoxalement, en pleine reprise économique et sociale, alors que la vie suburbaine devient la norme, alors que la consommation, les médias et les gadgets emplissent une existence vouée à un optimisme sans frein, que la quête de la prospérité matérielle engage l'existence sous le signe d'une approbation divine omniprésente, la psychothérapie pénètre la vie des classes moyennes américaines : le Life magazine de 1957 consacre une série d'articles "The age of Psychology in the U.S. - a new Life series", l'ère de la psychologie commence.

La reconstruction de l'existence ne se fait pas en effet sans anxiété, comment se préserver dans un monde dominé par the "Cold War" ("homegrown anti-communist propaganda spread throughout American culture, with illustrated ads, posters, and feature articles warning of the "Red" menace and what it would do to the American way of life"), et des banlieues menacées par les déviances sociales montantes, comment affronter les rapports de voisinages, comment jouir de cette santé mentale et de ce bonheur bien concret promis à chacun. Entrent alors en jeu thérapeutes et thérapies qui s'engagent d'emblée à maintenir ou à restaurer le plus rapidement possible cette promesse native que proclament les mythes fondateurs de la culture américaine.

"Le soi doit émerger de l'expérience : ce n'est pas à l'expérience d'être interprétée de manière à s'adapter à une conception préconçuede soi" - Carl Rogers a transformé à tout jamais l'approche de la psychothérapie....

Carl Rogers, avec Abraham Maslow, une figure majeure de la nouvelle psychologie humaniste, ont tous deux introduit des notions que nous tenons pour acquises aujourd’hui sur la croissance personnelle et le potentiel humain. "On Becoming a Person : A Thérapeute’s View of Psychotherapy", de Carl Rogers, fut écrit sur près d'une décennie, mais c'est aussi, bien que parfois ésotérique à lire, l'oeuvre de plus de 30 ans d'un homme qui devint praticien, pensa qu'il allait "résoudre" bien des problèmes de ses compatriotes, réalisa que son approche était loin d'être probante, et qu'il lui fallait installer ouverture et compréhension entre lui et la personne assise dans sa salle de consultation. Fortement influencé par le philosophe existentiel Martin Buber et sa notion de «confirming the other», ce fut le potentiel de cette personne qu'il entreprit d'entrevoir, et loin du carcan rigidifié de ses prédécesseurs (la santé mentale considérée comme un état fixe et bien défini), c'est à la dynamique et la fluidité de l'expérience humaine qu'il s'en remit ...

New York, dans les années 1950, est le lieu de convergence de nombres de psychiatres et de psychologues, Kare Horney, Molly Harrower, Wilhelm Reich.. Quelque part, ici, c'est le concept d'homéostasie, inventé par Walter Bradford Cannon (1871-1945) avec le fameux "The Wisdom of the Body" (1932), précédé de dans "Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage" (1915) : la notion est reprise dans le contexte de les nouvelles approches systémiques et cybernétiques et devient, enrichi, un mode opératoire qui s'applique parfaitement aux enjeux de compréhension thérapeutique de cette décennie : les mécanismes fonctionnels maintiennent entre eux un état d'équilibre, au niveau des éléments de notre "milieu intérieur" et sont en capacité de rétabli rétablir son harmonie lorsque celle-ci a été rompue. Carl Rogers, par exemple, reprend dans ses principes : "All individuals organisms exist in a continually changing world of experience (phenomenal field) of which they are the center..."

Dans ce contexte des années 1950, l'équilibre entre le monde intérieur de la middle class américaine, pour faire simple, et le monde extérieur, peuplé de gadgets, d'images, de menaces, de relations sociales, de tentations, de sollicitations, de contraintes, pose problème, est à construire. Ce qui est en jeu? le développement d'une certaine forme de conscience, "Awareness" : "self-awareness is the capacity for introspection and the ability to recognize oneself as an individual separate from the environment and other individuals". L'enjeu thérapeutique est donc ici, dans cette première décennie, de solidifier le moi, de le repositiver, pour optimiser sa relation à l'autre et s'ouvrir sans risque de perdre son identité ("The Amount of Trust you are able to give to an other is based on your experience with others..."). De plus, s'impose l'idée qu'à tout moment de la vie, la refondation de "soi" dans le tissu des relations humaines est possible.

Ces premiers courants de thérapie existentielles se développeront considérablement dans la décennie suivante, 1960s, engageant ce que l'on peut dénommer "the human potential movment", à charge pour le thérapeute d'agir avec de nouvelles techniques et de nouveaux concepts de répondre à la demande " "how to unlock the human potential.."

(Life picture)

C'est dans les années 1950, à une époque de consumérisme effréné, mais aussi de conformisme et de McCarthisme, qu'apparaît la psychologie humaniste, renvoyant dos-à-dos la psychanalyse, trop pessimiste, trop investie dans ses notions de sexuel inconscient et de pulsions agressives, le comportementalisme ou behaviorisme, qui privilégie le conditionnement et ignore la personne. Carl R. Rogers (1902-1987), avec sa thérapie centrée sur le client, et Abraham Maslow (1908-1970), et sa fameuse hiérarchie des besoins, vont privilégier une vision fondamentalement optimiste du potentiel humain, une capacité innée à la croissance psychologique : pour vivre en toute authenticité, il faut donc renouer avec nos véritables besoins humains, et pour se faire nous libérer du conformisme et du consumérisme qui obscurcissent notre potentiel existentiel. Le psychologue humaniste encourage son client à se porter sur les qualités qui peuvent le rendre plus "humain", la créativité, la responsabilité, le libre arbitre, l'imagination..

La fameuse photo de LIFE magazine de décembre 1952, qui non seulement illustre l'avance technologique américaine dans bien des domaines, y compris celui du cinéma, - avec ici la projection de "Bwana Devil" de Arch Oboler, le premier long métrage 3-D d'une vague de films qui déferla au début des années 50, - mais participe à ce nouveau contexte d'existence qui s'impose et se diffuse avec une profondeur et une rapidité jusque-là inégalée..

Pour tenter une généralisation rapide, on peut constater que ce courant de thérapies existentielles, qui se pose en quelque sorte en négation de la psychanalyse, est issu d'hommes et de femmes émigrés d'Allemagne, ayant fuit l'Allemagne nazie, mais surtout ayant connu, approché ou pratiqué eux-même la psychanalyse. Ce rejet de la psychanalyse, rejet motivé par l'expérience qu'ils en ont faite et son apparente inadéquation en terre américaine dans le contexte des années 1950 est une constante de Fritz Perl (analysé par Wilhem Reich), Erik Erikson (formé par Anna Freud), Alber Ellis, ...

Harry Stack Sullivan (1892-1949)

Dans les années 1930, le psychiatre et psychanalyste Harry Stack Sullivan travaille sur la schizophrénie et entend intégrer à son approche l'apport des sciences sociales (Ruth Benedict, Margaret Mead et Bronislaw Malinowski, Edward Sapir). Il est un des fondateurs du William Alanson White Institute, une des plus importante institutions indépendantes dans le domaine de la psychanalyse, et dirigea de 1936 à 1947 la Washington School of Psychiatry. Alors que Freud se concentre sur ce qui se passe à l'intérieur de nous-même, sur nos pulsions instinctives internes, sexuelles et agressives, Sullivan défend une approche interpersonnelle de la psychiatrie ("the self-concept is the product of social interaction"), et va jusqu'à mettre en évidence ce que l'on a pu traduire par : "l'empreinte de l'angoisse interpersonnelle". Il a très peu écrit : "The Interpersonal Theory of Psychiatry" (1953), "Conceptions of Modern Psychiatry" (1947/1966), "Schizophrenia as a Human Process" (1962), "The Fusion of Psychiatry and Social Science" (1964).

Au fond la notion de "personnalité" n'est en fait, dans cette approche, qu'une pure hypothèse. Tout ce que nous pouvons observer de cette personnalité, ce sont les relations humaines auxquelles elle participe. La personnalité est en fait constituée par les relations auxquelles elle prend part et par les structures de réciprocité que construisent ces relations. Ces structures sont des" systèmes auto-dynamiques", dont le rôle est de protéger chez l'individu son besoin de sécurité émotionnelle et soulager son angoisse. De plus, ces auto-systèmes suscitent réciproquement chez l'autre une réaction opposée. Le premier auto-système n'est constitué en fait que de la satisfaction des besoins fondamentaux, la faim, la soif, le sexe, le pouvoir. Le second veille sur le besoin de sécurité émotionnelle de l'organisme. Par empathie, l'enfant ressent l'indifférence ou comprend la désapprobation et l'angoisse maternelle et les punitions subtiles qui lui apprennent à se comporter par inhibition de cette angoisse : la structure de son moi est ainsi progressivement gravée par les très fines gradations de l'angoisse, maîtriser cette dernière est donc vital. Les relations humaines mettent ainsi en place une cartographie des différents auto-systèmes possibles qui nous animent lors de chacune de nos interactions : le profil directorial-tyrannique tend à faire naître la modestie et l'effacement de soi chez la personne à qui il s'adresse, et celle-ci, qui cherche à se conformer à un modèle, va l'inviter en retour à la dominer. Ces réactions réciproques peuvent être soit rigides et intenses, voire pathologiques, soit traduire un désir d'adaptation ou une relation d'affection. Dans les deux cas, il s'agit d'éviter les menaces qui pèsent sur sa sécurité émotionnelle. Mais les manifestations pathologiques des auto-systèmes vont tendre à dépasser la dimension autoritaire pour atteindre la dimension absolue, dépasser le scepticisme pour atteindre l'amertume et l'aversion.

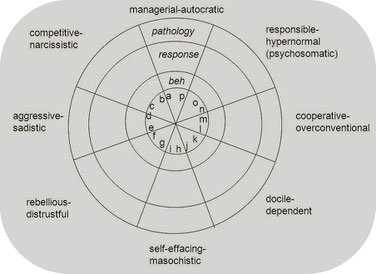

Timothy Leary et Hubert S.Coffey ont interprété la théorie de Sullivan en dressant une cartographie des différentes interactions possibles de huit structures dynamiques considérées comme fondamentales : "brusque-agressif", "compétiteur-exploiteur", "directorial-tyrannique", "responsable-prodigue", "coopératif-hyper conformiste", "docile-dépendant", "modeste-effacé", "sceptique-méfiant". Une personne sera d'autant plus "libre" qu'elle sera capable d'entrer en relation avec ses huit profils, selon ses exigences interpersonnelles et son degré de tolérance à l'angoisse. Dans le cercle de Leary et Coffey, une mère marquée par une attitude hyper-maternante et généreuse (O,N) va susciter l'enfant scepticisme et méfiance (F,G).

Carl R. Rogers (1902-1987)

L'influence de Carl Rogers s'étendit bien au-delà des Etats-Unis à la fin des années 1960 (Client-Centered Therapy, 1951; On Becoming a Person, 1961; Freedom to Learn, 1969) : l'art de l'écoute et l'empathie eurent un écho d'autant plus important qu'il fut sans doute le premier thérapeute à utiliser les outils de communication alors en pleine expansion, enregistrant et diffusant ses séances, et entreprenant systématiquement un travail continu sur le processus thérapeutique mis en oeuvre et ses résultats. Carl Rogers avait grandi dans un environnement religieux, pentecôtiste, et étudié la théologie, mais c'est le travail thérapeutique avec des enfants qui l'amenèrent à cette idée d'instaurer un environnement positif pour assurer un développement psychologique qualifié de "sain" (The Clinical Treatment of the Problem Child,1939).

Au-delà des notions qui lui sont rattachées, la controversée "non-directivité", qui se base sur la relation d’aide (counseling) et ouvre ainsi psychothérapie aux professions non médicales, la fameuse thérapie "centrée sur le client", - qui se focalise non pas sur un problème particulier mais sur la personne en son entier, valorise l'écoute confiante et la compréhension emphatique pour libérer le potentiel d'épanouissement qui semble entravé -, Rogers vise à instaurer cette quasi compréhension mutuelle, pierre angulaire de la vie sociale équilibrée, qui permet de s'accepter et donc d'accepter l'autre en toute confiance, par un simple rééquilibrage de la surface existentielle, la confiance générant automatiquement la confiance..

"This is Me, The Development of My Professional Thinking and Personal Philosophy", ainsi débute le premier chapitre de "On Becoming a Person" (1961),

"... So, who am I? I am a psychologist whose primary interest, for many years, has been in psychotherapy. W hat does that mean? I don’t intend to bore you with a long account of my work, but I would like to take a few paragraphs from the preface to my book, Client-Centered Therapy, to indicate in a subjective w ay what it means to me. I was trying to give the reader some feeling for the subject matter o f the volume, and I wrote as follows. “ What is this book about? Let me try to give an answer which may, to some degree, convey the living experience that this book is intended to be.

“This book is about the suffering and the hope, the anxiety and the satisfaction, with which each therapist’s counseling room is filled. It is about the uniqueness of the relationship each therapist forms with each client, and equally about the common elements which we discover in all these relationships. This book is about the highly personal experiences o f each one o f us. It is about a client in myoffice who sits there by the corner of the desk, struggling to be himself, yet deathly afraid of being himself - striving to see his experience as it is, wanting to be that experience, and yet deeply fearful of the prospect. This book is about me, as I sit there with that client, facing him, participating in that struggle as deeply and sensitively as I am able. It is about me as I try to perceive his experience, and the meaning and the feeling and the taste and the flavor that it has for him. It is about me as I bemoan my very human fallibility in understanding that client, and the occasional failures to see life as it appears to him, failures which fall like heavy objects across the intricate, delicate web of growth which is taking place. It is about me as I rejoice at the privilege of being a midwife to a new personality — as I stand by with awe at the emergence of a self, a person, as I see a birth process in which I have had an important and facilitating part.

Ce livre traite de la souffrance et de l'espoir, de l'anxiété et de la satisfaction qui animent la salle de consultation de chaque thérapeute. Il traite du caractère unique de la relation que chaque thérapeute établit avec chaque client, et également des éléments communs que nous découvrons dans toutes ces relations. Ce livre traite des expériences très personnelles de chacun d'entre nous. Il s'agit d'un client de mon cabinet, assis au coin du bureau, qui s'efforce d'être lui-même, tout en ayant une peur mortelle de l'être - s'efforçant de voir son expérience telle qu'elle est, voulant être cette expérience, tout en ayant une peur profonde de cette perspective. Ce livre parle de moi, alors que je suis assis avec ce client, face à lui, et que je participe à cette lutte avec autant de profondeur et de sensibilité que j'en suis capable. Il s'agit de moi, alors que j'essaie de percevoir son expérience, le sens, la sensation, le goût et la saveur qu'elle a pour lui. Il s'agit de moi lorsque je déplore ma faillibilité très humaine à comprendre ce client et mes échecs occasionnels à voir la vie telle qu'elle lui apparaît, échecs qui tombent comme de lourds objets sur le réseau complexe et délicat de la croissance qui est en train de se produire. Il s'agit de moi alors que je me réjouis du privilège d'être la sage-femme d'une nouvelle personnalité - alors que j'assiste avec émerveillement à l'émergence d'un moi, d'une personne, alors que j'assiste à un processus de naissance dans lequel j'ai joué un rôle important et facilitateur.

It is about both the client and me as we regard with wonder the potent and orderly forces which are evident in this whole experience, forces which seem deeply rooted in the universe as a whole. The book is, I believe, about life, as life vividly reveals itself in the therapeutic process — with its blind power and its tremendous capacity for destruction, but with its overbalancing thrust toward growth, if the opportunity for growth is provided.”

Perhaps that will give you some picture of what I do and the way I feel about it. I presume you may also wonder how I came to engage in that occupation, and some of the decisions and choices, conscious and unconscious, which were made along the way. Let me see if I can give you some of the psychological highlights of my autobiography, particularly as it seems to relate to my professional life.

Il concerne à la fois le client et moi-même, alors que nous observons avec émerveillement les forces puissantes et ordonnées qui sont évidentes dans toute cette expérience, des forces qui semblent profondément enracinées dans l'univers dans son ensemble. Le livre parle, je crois, de la vie, telle qu'elle se révèle de manière éclatante dans le processus thérapeutique - avec sa puissance aveugle et son énorme capacité de destruction, mais aussi avec sa poussée équilibrante vers la croissance, si l'occasion de la croissance est fournie".

Cela vous donnera peut-être une idée de ce que je fais et de ce que je ressens à ce sujet. Je suppose que vous vous demandez également comment j'en suis venu à exercer cette profession, et quelles sont les décisions et les choix, conscients ou inconscients, que j'ai faits en cours de route. Voyons si je peux vous donner quelques points forts psychologiques de mon autobiographie, en particulier en ce qui concerne ma vie professionnelle..."

III - The Process of Becoming a Person

I have observed the process by which an individual grows and changes in a therapeutic relationship...

(...) My purpose in this paper is to push out beyond this material and to formulate certain trends in therapy which have received less emphasis. I should like to describe some of the directions and end points which appear to be inherent in the therapeutic process, which we have only recently begun to discern with clarity, which seem to represent significant learnings, and on which research is, as yet, nonexistent. In an attempt to convey meanings more adequately I shall use illustrative material from recorded interviews from one case. I shall also limit my discussion to the process of client-centered therapy since I have reluctantly come to concede the possibility thnt the process, directions, and end points o f therapy may differ in different therapeutic orientations.

J'ai observé le processus par lequel un individu grandit et change dans une relation thérapeutique...

(...) Mon but dans cet article est d'aller au-delà de ce matériel et de formuler certaines tendances dans la thérapie qui ont été moins soulignées. Je voudrais décrire certaines orientations et certains points d'aboutissement qui semblent inhérents au processus thérapeutique, que nous n'avons que récemment commencé à discerner avec clarté, qui semblent représenter des apprentissages significatifs, et sur lesquels la recherche est encore inexistante. Pour tenter de mieux faire passer les significations, j'utiliserai à titre d'illustration des entretiens enregistrés dans un cas. Je limiterai également ma discussion au processus de la thérapie centrée sur le client, car j'ai fini par admettre, à contrecœur, que le processus, les orientations et les résultats de la thérapie peuvent différer selon les orientations thérapeutiques.

(The experiencing of the potential self)

One aspect of the process of therapy which is evident in all cases, might be termed the awareness of experience, or even “ the experiencing o f experience.” I have here labelled it as the experiencing of the self, though this also falls short of being an accurate term. In the security of the relationship with a client-centered therapist, in the absence of any actual or implied threat to self, the client can let himself examine various aspects of his experience as they actually feel to him, as they are apprehended through his sensory and visceral equipment, without distorting them to fit the existing conccpt of self. Many of these prove to be in extreme contradiction to the concept of self, and could not ordinarily be experienced in their fullness, but in this safe relationship they can be permitted to seep through into awareness without distortion. Thus they often follow the schematic pattern, “ I am thus and so, but I experience this feeling which is very inconsistent with what I am” ; “ I love my parents, but I experience some surprising bitterness toward them at times” ; “ I am really no good, but sometimes I seem to feel that I’m better than everyone else.” Thus at first the expression is that “ I am a self which is different from a part of my experience.” Later this changes to the tentative pattern, “ Perhaps I am several quite different selves, or perhaps my self contains more contradictions than I had dreamed.” Still later the pattern changes to some such pattern as this: “ I was sure that I could not be my experience — it was too contradictory — but now I am beginning to believe that I can be all of my experience.”

L'un des aspects du processus de thérapie, qui est évident dans tous les cas, pourrait être appelé la conscience de l'expérience, ou même "l'expérience de l'expérience". Je l'ai appelé ici l'expérience du soi, bien que ce terme ne soit pas tout à fait exact. Dans la sécurité de la relation avec un thérapeute centré sur le client, en l'absence de toute menace réelle ou implicite pour le soi, le client peut se permettre d'examiner divers aspects de son expérience tels qu'il les ressent, tels qu'ils sont appréhendés par son équipement sensoriel et viscéral, sans les déformer pour les faire correspondre au concept existant du soi. Nombre d'entre eux s'avèrent être en contradiction extrême avec le concept de soi et ne pourraient normalement pas être expérimentés dans leur intégralité, mais dans cette relation sûre, ils peuvent être autorisés à s'infiltrer dans la conscience sans distorsion. Ainsi, elles suivent souvent le schéma suivant : " Je suis tel ou tel, mais j'éprouve ce sentiment qui est très contradictoire avec ce que je suis " ; " J'aime mes parents, mais j'éprouve parfois une amertume surprenante à leur égard " ; " Je ne suis vraiment pas bon, mais j'ai parfois l'impression d'être meilleur que tout le monde. " Ainsi, au début, l'expression est la suivante : "Je suis un moi qui est différent d'une partie de mon expérience". Plus tard, cette expression se transforme en un schéma provisoire : "Peut-être suis-je plusieurs moi différents, ou peut-être mon moi contient-il plus de contradictions que je ne l'avais imaginé." Plus tard encore, le schéma se transforme en un schéma tel que celui-ci : " J'étais sûr que je ne pouvais pas être mon expérience - elle était trop contradictoire - mais maintenant je commence à croire que je peux être toute mon expérience. "

What It Means to Become a Person ..

(...) When a person comes to me, troubled by his unique combination of difficulties, I have found it most worth while to try to create a relationship with him in which he is safe and free. It is my purp to understand the way he feels in his own inner world, to accept him as he is, to create an atmosphere of freedom in which he can move in his thinking and feeling and being, in any direction he desires.

How does he use this freedom?

It is my experience that he uses it to become more and more himself. He begins to drop the false fronts, or the masks, or the roles, with which he has faced life. He appears to be trying to discover something more basic, something more truly himself. At first he lays aside masks which he is to some degree aware of using. One young woman student describes in a counseling interview one of the masks she has been using, and how uncertain she is whether underneath this appeasing, ingratiating front there is any real self with convictions.

(...) Lorsqu'une personne vient me voir, troublée par sa combinaison unique de difficultés, j'ai trouvé qu'il valait la peine d'essayer de créer une relation avec elle dans laquelle elle se sente en sécurité et libre. Mon but est de comprendre ce qu'il ressent dans son propre monde intérieur, de l'accepter tel qu'il est, de créer une atmosphère de liberté dans laquelle il peut évoluer dans sa pensée, ses sentiments et son être, dans la direction qu'il souhaite.

Comment utilise-t-il cette liberté ?

D'après mon expérience, il l'utilise pour devenir de plus en plus lui-même. Il commence à abandonner les fausses façades, les masques ou les rôles avec lesquels il a affronté la vie. Il semble essayer de découvrir quelque chose de plus fondamental, quelque chose de plus authentiquement personnel. Dans un premier temps, il met de côté les masques qu'il est, dans une certaine mesure, conscient d'utiliser. Une jeune étudiante décrit, lors d'un entretien avec un conseiller, l'un des masques qu'elle a utilisés, et à quel point elle n'est pas sûre que, sous cette façade apaisante et flatteuse, se cache un vrai moi avec des convictions...

(...) The Experiencing of Feeling

I would like to say something more about this experiencing of feeling. It is really the discovery of unknown elements of self. The phenomenon I am trying to describe is something which I think is quite difficult to get across in any meaningful way. In our daily lives there are a thousand and one reasons for not letting ourselves experience our attitudes fully, reasons from our past and from the present, reasons that reside within the social situation. It seems too dangerous, too potentially damaging, to experience them freely and fully. But in the safety and freedom of the therapeutic relationship, they can be experienced fully, clear to the limit of what they are. They can be and are experienced in a fashion that I like to think of as a “ pure culture,” so that for the moment the person is his fear, or he is his anger, or he is his tenderness, or whatever.

Je voudrais ajouter quelque chose à propos de cette expérience du sentiment. Il s'agit en fait de la découverte d'éléments inconnus de soi. Le phénomène que j'essaie de décrire est quelque chose qui me semble assez difficile à faire comprendre de manière significative. Dans notre vie quotidienne, il y a mille et une raisons de ne pas nous laisser vivre pleinement nos attitudes, des raisons qui viennent de notre passé et du présent, des raisons qui résident dans la situation sociale. Il semble trop dangereux, trop potentiellement dommageable, de les vivre librement et pleinement. Mais dans la sécurité et la liberté de la relation thérapeutique, elles peuvent être vécues pleinement, jusqu'à la limite de ce qu'elles sont. Elles peuvent être et sont vécues d'une manière que j'aime considérer comme une "culture pure", de sorte que pour le moment la personne est sa peur, ou sa colère, ou sa tendresse, ou autre chose....

(...) The Person Who Emerges

I imagine that some of you are asking, “ But what kind of a person does he become? It isn’t enough to say that he drops the façades. What kind o f person lies underneath?” Since one of the most obvious facts is that each individual tends to become a separate and distinct and unique person, the answer is not easy. However I would like to point out some of the characteristic trends which I see. No one person would fully exemplify these characteristics, no one person fully achives the description I will give, but I do see certain generalizations which can be drawn, based upon living a therapeutic relationship with many clients.

J'imagine que certains d'entre vous se demandent : " Mais quel genre de personne devient-il ? Il ne suffit pas de dire qu'il laisse tomber les façades. Quel genre de personne se cache en dessous ?" Comme l'un des faits les plus évidents est que chaque individu tend à devenir une personne séparée, distincte et unique, la réponse n'est pas facile. Cependant, je voudrais souligner certaines des tendances caractéristiques que j'observe. Aucune personne n'incarne pleinement ces caractéristiques, aucune personne n'atteint pleinement la description que je vais donner, mais je vois certaines généralisations qui peuvent être tirées, sur la base de la relation thérapeutique que j'ai vécue avec de nombreux clients.

Openness to Experience

First of all I would say that in this process the individual becomes more open to his experience. This is a phrase which has come to have a great deal of meaning to me. It is the opposite o f defensiveness. Psychological research has shown that if the evidence of our senses runs contrary to our picture o f self, then that evidence is distorted. In other words we cannot see all that our senses report, but only the things which fit the picture we have. Now in a safe relationship of the sort I have described, this defensiveness or rigidity, tends to be replaced by an increasing openness to experience. T he individual becomes more openly aware of his own feelings and attitudes as they exist in him at an organic level,in the way I tried to describe. He also becomes more aware o f reality as it exists outside of himself, instead o f perceiving it in preconceived categories. He sees that not all trees are green, not all men are stem fathers, not all women are rejecting, not all failure experiences prove that he is no good, and the like. He is able to take in the evidence in a new situation, as it isy rather than distorting it to fit a pattern which he already holds.

Tout d'abord, je dirais que dans ce processus, l'individu devient plus ouvert à son expérience. C'est une expression qui a pris beaucoup de sens pour moi. C'est le contraire de la défensive. La recherche psychologique a montré que si l'évidence de nos sens va à l'encontre de l'image que nous avons de nous-mêmes, cette évidence est déformée. En d'autres termes, nous ne pouvons pas voir tout ce que nos sens nous rapportent, mais seulement ce qui correspond à l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. Dans une relation sûre telle que je l'ai décrite, cette attitude défensive ou cette rigidité tend à être remplacée par une ouverture croissante à l'expérience. L'individu devient plus ouvertement conscient de ses propres sentiments et attitudes tels qu'ils existent en lui à un niveau organique, de la manière que j'ai essayé de décrire. Il devient également plus conscient de la réalité telle qu'elle existe en dehors de lui, au lieu de la percevoir dans des catégories préconçues. Il voit que tous les arbres ne sont pas verts, que tous les hommes ne sont pas des pères à tige, que toutes les femmes ne sont pas rejetantes, que toutes les expériences d'échec ne prouvent pas qu'il n'est pas bon, etc. Il est capable de prendre en compte les éléments d'une nouvelle situation, tels qu'ils sont, plutôt que de les déformer pour les faire correspondre à un modèle qu'il a déjà adopté.

As you might expect, this increasing ability to be open to experience makes him far more realistic in dealing with new people, new situations, new problems. It means that his beliefs are not rigid, that he can tolerate ambiguity. He can receive much conflicting evidence without forcing closure upon the situation. This openness of awareness to what exists at this moment in oneself and in the situation is, I believe, an important element in the description of the person who emerges from therapy. Perhaps I can give this concept a more vivid meaning if I illustrate it from a recorded interview. A young professional man reports in the 48th interview the w ay in which he has become more open to some of his bodily sensations, as well as other feelings.

Comme on peut s'y attendre, cette capacité croissante à s'ouvrir à l'expérience le rend beaucoup plus réaliste lorsqu'il s'agit de faire face à de nouvelles personnes, à de nouvelles situations, à de nouveaux problèmes. Cela signifie que ses croyances ne sont pas rigides, qu'il peut tolérer l'ambiguïté. Il peut recevoir de nombreuses preuves contradictoires sans pour autant forcer la fermeture de la situation. Cette ouverture de la conscience à ce qui existe à ce moment en soi et dans la situation est, je crois, un élément important dans la description de la personne qui émerge de la thérapie. Je peux peut-être donner à ce concept une signification plus vivante en l'illustrant à partir d'un entretien enregistré. Un jeune homme professionnel rapporte, lors du 48ème entretien, la manière dont il est devenu plus ouvert à certaines de ses sensations corporelles, ainsi qu'à d'autres sentiments.

C: It doesn’t seem to me that it would be possible for anybody to relate all the changes that you feel. But I certainly have felt recently that I have more respect for, more objectivity toward my physical makeup. I mean I don’t expect too much of myself. This is how it works out: It feels to me that in the past I used to fight a certain tiredness that I felt after supper. W ell, now I feel pretty sure that I really am tired - that I am not making myself tired - that I am just physiologically lower. It seemed that I was just constantly criticizing my tiredness.

T : So you can let yourself be tired, instead of feeling along with it a kind of criticism of it.

C: Yes, that I shouldn’t be tired or something. And it seems in a way to be pretty profound that I can just not fight this tiredness, and along with it goes a real feeling of I've got to slow down, too, so that being tired isn’t such an awful thing. I think I can also kind of pick up a thread here of why I should be that way in the way my father is and the w ay he looks at some of these things. For instance, say that I was sick, and I would report this, and it would seem that overtly he would want to do something about it but he would also communicate, “ Oh, my gosh, more trouble.” You know, something like that.

T : As though there were something quite annoying really about being physically ill.

C : Il me semble qu'il n'est pas possible pour qui que ce soit de décrire tous les changements que vous ressentez. Mais il est certain que j'ai ressenti récemment un plus grand respect, une plus grande objectivité à l'égard de ma constitution physique. Je veux dire que je n'attends pas trop de moi. C'est ainsi que cela fonctionne : J'ai l'impression qu'autrefois, je luttais contre une certaine fatigue que je ressentais après le dîner. Aujourd'hui, je suis presque sûr que je suis vraiment fatigué, que je ne me fatigue pas moi-même, que je suis simplement physiologiquement plus faible. Il me semblait que je critiquais constamment ma fatigue.

T : Vous pouvez donc vous laisser aller à la fatigue, au lieu de la critiquer.

C : Oui, que je ne devrais pas être fatiguée ou quelque chose comme ça. Et d'une certaine manière, cela semble assez profond que je puisse simplement ne pas lutter contre cette fatigue, et cela s'accompagne d'un réel sentiment que je dois ralentir aussi, pour que la fatigue ne soit pas une chose si horrible que cela. Je pense que je peux aussi trouver une explication au fait que je devrais être comme ça dans la façon dont mon père est et dont il envisage certaines de ces choses. Par exemple, si j'étais malade et que je le signalais, il semblerait qu'il veuille ouvertement faire quelque chose, mais il dirait aussi : "Oh, mon Dieu, encore des problèmes". Vous savez, quelque chose comme ça.

T : Comme si le fait d'être physiquement malade avait quelque chose d'ennuyeux.

C: Yeah, I’m sure that my father has the same disrespect for his own physiology that I have had. N ow last summer I twisted my back, I wrenched it, I heard it snap and everything. There was real pain there all the time at first, real sharp. And I had the doctor look at it and he said it wasn’t serious, it should heal by itself as long as I didn’t bend too much. W ell this was months ago - and I have been noticing recently that - hell, this is a real pain and it’s still there - and it’s not my fault.

T : It doesn’t prove something bad about you -

C: No - and one of the reasons I seem to get more tired than I should maybe is because of this constant strain, and so - I have already made an appointment with one of the doctors at the hospital that he would look at it and take an X ray or something. In a way I guesss you could say that I am just more accurately sensitive - or objectively sensitive to this kind of thing. . . . And this is really a profound change as I say, and of course my relationship with my wife and the two children is - well, you just wouldn’t recognize it if you could see me inside - as you have - I mean - there just doesn’t seem to be anything more wonderful than really and genuinely - really feelbig love for your own children and at the same time receiving it. I don’t know how to put this. W e have such an increased respect - both o f us - for Jud y and we’ve noticed just - as we participated in this - we have noticed such a tremendous change in her - it seems to be a pretty deep kind of thing.

C : Oui, je suis sûr que mon père a le même manque de respect que moi pour sa propre physiologie. L'été dernier, je me suis tordu le dos, je l'ai arraché, je l'ai entendu craquer et tout le reste. Au début, j'ai ressenti une douleur permanente, très vive. Le médecin l'a examiné et m'a dit que ce n'était pas grave, que ça devrait guérir tout seul tant que je ne me tordais pas trop. C'était il y a plusieurs mois - et j'ai remarqué récemment que - bon sang, c'est une vraie douleur et elle est toujours là - et ce n'est pas de ma faute.

T : Cela ne prouve pas quelque chose de mauvais à votre sujet -

C : Non - et l'une des raisons pour lesquelles je semble être plus fatigué que je ne le devrais est peut-être à cause de cette tension constante, et donc - j'ai déjà pris rendez-vous avec l'un des médecins de l'hôpital pour qu'il l'examine et qu'il fasse une radiographie ou quelque chose comme ça. D'une certaine manière, on peut dire que je suis plus sensible - ou objectivement sensible - à ce genre de choses... . . Et c'est vraiment un changement profond comme je l'ai dit, et bien sûr ma relation avec ma femme et les deux enfants est - eh bien, vous ne le reconnaîtriez pas si vous pouviez me voir à l'intérieur - comme vous l'avez fait - je veux dire - il ne semble pas y avoir quelque chose de plus merveilleux que de vraiment et authentiquement - vraiment ressentir un grand amour pour ses propres enfants et en même temps le recevoir. Je ne sais pas comment le dire. Nous avons un respect accru - tous les deux - pour Judy et nous avons remarqué - au fur et à mesure que nous participions à ce projet - un changement énorme en elle - cela semble être une chose assez profonde.

T : It seems to me you are saying that you can listen more accurately to yourself. If your body says it’s tired, you listen to it and believe it, instead o f criticizing it; if it’s in pain, you can listen to that; if the feeling is really loving your wife or children, you can feel that, and it seems to show up in the differences in them too.

Here, in a relatively minor but symbolically important excerpt, can be seen much of what I have been trying to say about openness to experience. Form erly he could not freely feel pain or illness, becausc being ill meant being unacceptable. Neither could he feel tenderness and love for his child, because such feelings meant being weak, and he had to maintain his facade of being strong. But now he can be genuinely open to the experiences of his organism - he can be tired when he is tired, he can feel pain when his organism is in pain, he can freely experience the love he feels for his daughter.

T : Il me semble que vous dites que vous pouvez vous écouter plus précisément. Si votre corps dit qu'il est fatigué, vous l'écoutez et le croyez, au lieu de le critiquer ; s'il souffre, vous pouvez l'écouter ; si le sentiment est vraiment d'aimer votre femme ou vos enfants, vous pouvez le sentir, et cela semble se manifester dans les différences entre eux aussi.

C'est ici, dans un extrait relativement mineur mais symboliquement important, que l'on peut voir une grande partie de ce que j'ai essayé de dire à propos de l'ouverture à l'expérience. Auparavant, il ne pouvait pas ressentir librement la douleur ou la maladie, car être malade signifiait être inacceptable. Il ne pouvait pas non plus ressentir de la tendresse et de l'amour pour son enfant, parce que de tels sentiments signifiaient qu'il était faible, et qu'il devait maintenir sa façade de force. Mais maintenant, il peut être véritablement ouvert aux expériences de son organisme - il peut être fatigué lorsqu'il est fatigué, il peut ressentir la douleur lorsque son organisme souffre, il peut librement ressentir l'amour qu'il éprouve pour sa fille.

(...)

Carl Rogers utilise ainsi deux cercles qui se chevauchent pour représenter la personnalité humaine, l'un représentant la "structure du soi", l'autre "l'expérience vécue", au bout du compte une structure de soi forgée par les relations humaines. Lorsque la structure inclut l'expérience, la personne est congruente avec ce qu'elle dit, dans le cas contraire, elle est non-congruente, ne peut donc être "présente" dans ce qu'elle dit, sa structure du soi est rigidifiée, sa personnalité souffre des contradictions dues à la séparation du soi et de l'expérience. Le "counseling" a donc pour objectif de permettre à la personnalité de changer en passant de la situation de non-congruence à celle de la congruence : le point d'évaluation se déplace alors vers l'intérieur du soi, un sentiment positif de prise en charge personnelle se développe, un sentiment de réconciliation et de soulagement de la tension s'empare de notre personnalité, nous parvenons à une plus grande acceptation de nous-même et des autres. Au centre du processus, un "counseling" qui respecte son client, jamais ne l'évalue ou ne le juge, et "plonge" celui-ci dans une totale acceptation positive et inconditionnelle, situation exceptionnelle jamais éprouvée, dans la plupart des cas, dans sa petite enfance ou son adolescence.

La diffusion dans tous les foyers américains de la télévision dans la décennie 1950 (on passe de 3 millions de détenteurs d'un poste de TV à 55 millions) s'accompagne étrangement d'un nouveau courant psychologique, la "thérapie familiale" (family therapy). Le "système familial", après la Seconde Guerre mondiale, devient une entité économique et psychologique à part entière, mais si la "pièce familiale" fait son entrée dans tous les foyers autour de son "Sofa Bed" et de sa Télévision, la vie familiale devient paradoxalement un système de relations interdépendantes qui génère un sentiment d'oppression, notamment pour les femmes, et produit délinquances et schizophrénies.

Désormais, nous ne sommes plus sur le terrain de la psychanalyse (quoique) ni sur celle de la thérapie centrée sur le client, les symptômes d'un individu sont en fait ceux d'un organisme auquel il appartient, le dispositif thérapeutique va donc se concentrer sur la communication et le style d'interaction de la famille. L'un des protagonistes de cette nouvelle approche est notamment Nathan W. Ackerman (1908-1971), qui fonde en 1957 la "Family Mental Health Clinic" et en 1960 le "Family Institute" (The Psychodynamics of Family Life, 1958).

Cette nouvelle perception d'une réalité sociale et psychologique qui marque les années 1950s et va par la suite connaître un développement considérable dans les années à suivre, a été rendue possible par une approche intellectuelle qui est aussi emblématique de la décennie, l'approche systémique....

Frieda Fromm-Reichmann (1889-1957)

En 1948, la psychanalyste Frieda Fromm-Reichmann (1889-1957), élabore un travail de fonds sur les schizophrènes et leurs familles, filmant leurs interactions, elle tente un premier décodage de leurs comportements et de leurs modes de communication (Principles of Intensive Psychotherapy, 1950). Pour Frieda Fromm-Reichmann, si la psychanalyse ne peut rien pour les patients schizophrènes, dans l'incapacité qu'ils sont de construire une relation de transfert, il n'est nul patient, quelque soit la profondeur de ses troubles, qui ne puisse être traité par une psychothérapie dite positive faite d'implication personnelle et de dialogues, refusant toute démarche pharmacologique.

L'une de ses plus jeunes patientes à Chesnut Lodge (Rockville, Maryland), Joanne Greenberg écrivit une semi-biographie, certes quelque peu contestée mais qui connut un immense succès, "I Never Promised You a Rose Garden" (1964), qui conte sa "maladie", son traitement et sa "guérison", et décrit le "style thérapeutique" de Frieda Fromm-Reichmann. Elle est alors l'une des rares thérapeutes à considérer pleinement que les symptômes du patient ont un sens pour lui et adopte ainsi une démarche de compréhension positive. Son approche, loin d'être théorisable, semble s'enraciner dans son propre parcours familial : d'une famille nombreuse de confession juive orthodoxe, l'exploration de son enfance fut l'objet de nombre de publications, elle épouse en 1926 d'Erich Fromm et s'enracine très tôt dans des recherches psychosomatiques menées dans le cadre du Lahmann-Sanatorium Weisser Hirsch (Dresden) ou de la clinique psychiatrique de l'université de Munich...

Fritz Perls, “Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality” (1951)

L’Institut Esalen sur la côte californienne à Big Sur fut un épicentre de la révolution sociale des années 1960, attirant des gens désireux de repousser leurs limites et de se libérer des contraintes de la société. Fritz Perls est arrivé à Esalen en 1964, fuyant l’Allemagne hitlérienne vers les États-Unis, Charismatique et parfois provocateur, Perls fut l’un des premiers gourous du développement personnel de la côte Ouest. Sa philosophie était que l’homme ou la femme moderne pense trop, alors qu’ils devraient éprouver, ressentir, faire ; et son slogan «Lose your mind and come to your senses Perdez» (votre esprit et reprenez vos sens) résonnait parfaitement avec la contre-culture.

"Gestalt Therapy : Excitement and Growth in the Human Personality", écrit avec Paul Goodman et Ralph Hefferline, un professeur d’université et patient de Perls, est devenu le manifeste d’un nouveau type de psychothérapie. Même s’il s’était formé à la psychanalyse freudienne, Perls s’était depuis longtemps débarrassé du canapé, trouvant plutôt que les séances de groupe conflictuelles étaient souvent la meilleure façon de percer le «body armor» psychologique d’une personne et de lui laisser son vrai moi vibrant. "Gestalt Therapy" peut être d'une lecture fastidieuse nécessitant une bonne quantité de concentration...

Fritz Perls (1893-1970) - Fritz et Lara Perls, ayant fui l'Allemagne nazie pour l'Afrique du Sud en 1933, puis s"installent à New York en 1948. Ils fondent une nouvelle psychothérapie humaniste, la Gestalt-therapie, en s'inspirant notamment des travaux du neuropsychiatre Kurt Goldstein (1878-1965). Celui-ci a en effet adopté une vision holistique, conformément à la Gestalt-théorie dont il est l'un des protagonistes les plus influents (Aufbau der Organismus, 1934), dans ses recherches thérapeutiques cliniques : ses travaux sur l'aphasie synthétisent apports médical, physiologique, et psychologique, et par là même Goldstein réintroduit la subjectivité dans un domaine où s'imposait alors la vision mécaniste des psychophysiciens et des expérimentalistes associationnistes.

Il n’y a pas de traduction anglaise exacte, mais le mot allemand Gestalt signifie grosso modo « forme » ou « form », ou l’intégralité de quelque chose. L’école de psychologie de la Gestalt (associée à des figures comme Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Lewin, Kurt Goldstein, Lancelot Law Whyte et Alfred Korzybski) a montré que dans les expériences portant sur la perception visuelle, le cerveau essaie toujours de « compléter le tableau ». Nous sommes programmés pour trouver une « figure » sur un « sol » ou un arrière-plan, c’est-à-dire pour prêter attention à une chose au détriment d’une autre et trouver un sens dans un chaos de couleur et de forme.

Perls prit des idées de la psychologie de la Gestalt et en fit sa propre forme de thérapie. Il voulait appliquer l’idée de l’intégralité au bien-être personnel, et il a emprunté l’idée qu’une personne est toujours façonnée par un certain besoin dominant - figure - et lorsque ce besoin est satisfait, il retombe en arrière-plan — le sol — faisant place à un autre besoin. De cette façon, tous les organismes se régulent eux-mêmes, obtenant ce dont ils ont besoin pour leur survie. Le problème avec les êtres humains, cependant, est que notre complexité peut brouiller les eaux de l’équation simple besoin-satisfaction. Nous pouvons réprimer certains besoins et en exagérer d’autres ; ou notre idée de survie peut être déformée, alors nous croyons que nous devons nous maintenir d’une certaine manière, même si pour un étranger ce que nous faisons est stupide. Notre besoin dominant devient totalement connecté avec notre sens de soi, mais c’est un soi qui n’est plus fluide ou élastique, un soi névrotique. Il a cessé d’être conscient.

Dans la Gestalt-thérapie, le postulat de base est donc holiste, s'appuyant sur une vision globale de soi, esprit, corps, âme, mais aussi une vision globale de soi et du monde, en interactions permanentes. L’école de psychologie de la Gestalt (associée à des personnalités comme Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Lewin, Kurt Goldstein, Lancelot Law Whyte et Alfred Korzybski) a montré que dans les expériences portant sur la perception visuelle, le cerveau essaie toujours de « compléter le tableau ». Nous sommes programmés pour trouver une «figure» sur un «ground» ou un arrière-plan, c’est-à-dire pour prêter attention à une chose au détriment d’une autre et trouver un sens dans un chaos de couleur et de forme. Perls prit des idées de la psychologie de la Gestalt et en fit sa propre forme de thérapie. Il voulait appliquer l’idée de l’intégralité au bien-être personnel, et il a emprunté l’idée qu’une personne est toujours façonnée par un certain besoin dominant, ce besoin étant satisfait, surgit un autre besoin, et de cette façon, tous les organismes se régulent eux-mêmes, obtenant ce dont ils ont besoin pour leur survie. Le problème avec les êtres humains, cependant, est que notre complexité peut brouiller les termes de cette équation si simple de besoin-satisfaction...

A la différence de l'analyse freudienne, du thérapeute traitant son patient en "objet", la thérapie de la Gestalt appréhende un tout : "The Gestalt outlook is the original, undistorted, natural approach to life; that is, to man’s thinking, acting, feeling. The average person, having been raised in an atmosphere full of splits, has lost his Wholeness, his Integrity". Ici, on ne se préoccupe guère de l'inconscient ou des éléments fondateurs de l'enfance : le patient travaille sur ses problèmes du moment présent et doit apprendre ou ré-apprendre une dynamique d'ajustement continuel à ce monde et aux autres, esprit et corps.

Perls a développé une technique qui a suscité nombre de réactions, la technique de la "chaise vide" (hot seat) : c'est dans la véracité physique du dialogue que surgissent le plus rapidement la difficulté ou l'émotion du moment, aussi le patient doit imaginer être assis à côté d'une personne importante de sa vie et entamer un dialogue avec elle pour reprendre contact avec lui-même, reprendre conscience (awareness) de soi dans sa totalité, une totalité relationnelle incluant le soi, les autres, le monde ... Deux ouvrages fondateurs du mouvement, "Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality", écrit en 1951 par Perls et Paul Goodman, et la fameuse Gestalt prayer de 56 mots, publiée dans "Gestalt Therapy Verbatim" (Fritz Perl, 1969) : "I do my thing and you do your thing. I am not in this world to live up to your expectations, and you are not in this world to live up to mine. You are you, and I am I, and if by chance we find each other, it's beautiful. If not, it can't be helped".