- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Berne

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Maxime Gorki (1868-1936), "La Mère" (1907), "Les Bas-Fonds" (1903), "Une Confession" (1908) - Ilya Repin (1844-1930), "Les Bateliers de la Volga" (1870-1873), "Les Compositeurs slaves" (1872) - Boris Mikhaïlovitch Koustodiev (1878-1927) - ....

Last update: 31/12/2016

Maxime Gorki (1868-1936)

"Celui qui a connu dès son enfance une réalité sordide et cruelle aspire à la transfigurer par la raison, la volonté et le travail, à créer « une vie plus belle et plus humaine ». Dût-il pour cela mentir, ou semer des illusions. Gorki est l'un des bâtisseurs, et l'une des victimes, de l'utopie communiste du XXe siècle. Il incarne les révoltes, les espoirs et les errements de son époque."

Son enfance malheureuse et son adolescence vagabonde, Maxime Gorki les relatera dans sa fameuse trilogie : "Enfance", "En gagnant mon pain", et "Mes Universités". Très tôt engagé dans le mouvement socialiste, ses premiers succès littéraires et théâtraux (Les Petits-bourgeois, Les Bas-fonds, Les Estivants, Les Enfants du soleil) se heurteront à la suspicion et à la censure de la police tsariste, au point qu'en 1905 il sera contraint à l'exil : Berlin, Paris, New York. De retour en Russie en 1913, il exprimera dès 1917 sa méfiance à l'égard des Bolcheviks, quittera de nouveau la Russie en 1921 (Berlin, Sorrente…) pour y revenir en 1928, adulé jusqu'à l'excès par le nouveau pouvoir stalinien. Dévoré de lassitude et de tristesse, il meurt en 1936 deux ans après son fils, dans des circonstances tout aussi mystérieuses et à ce jour non encore élucidées.

La Mère (1907, Мать)

Le roman le plus célèbre de Gorki a pour thème, la conversion à l'action révolutionnaire d'une femme du peuple, Pelagie Vlassova, à la suite de l'emprisonnement de son fils, Paul, pour agitation sociale. Gorki n'évoque pas tant ici le contenu idéologique de la révolution que son idéal, les raisons de la révolte, l'attitude face à la répression, le fatalisme des travailleurs. Dans la littérature russe surgit ici une analyse des conditions sociales des ouvriers qui ne débouche plus sur le désespoir mais sur un avenir possible, au-delà des menaces d'arrestation. C'est à la mort de son père, un ouvrier constamment ivre qui rossait sa femme continuellement, que Paul se rallie à la cause révolutionnaire, seul moyen à ses yeux de combattre l'ignorance et l'oppression. Sa mère qui a toujours souffert en silence, sans personnalité affirmée, sans éducation, sent progressivement se développer en elle son droit à l'existence. Quand Paul est condamné à la déportation, elle le remplace dans la vie clandestine et devient un symbole.

"Tous les jours, dans l’atmosphère enfumée et grave du faubourg ouvrier, la sirène de la fabrique jetait son cri strident. Alors, des gens maussades, aux muscles encore las, sortaient rapidement des petites maisons grises et couraient comme des blattes effrayées. Dans le froid demi-jour, ils s’en allaient par la rue étroite vers les hautes murailles de la fabrique qui les attendait avec certitude et dont les innombrables yeux carrés, jaunes et visqueux, éclairaient la chaussée boueuse. La fange claquait sous les pieds. Des voix endormies résonnaient en rauques exclamations, des injures déchiraient l’air ; et une onde de bruits sourds accueillait les ouvriers : le lourd tapage des machines, le grognement de la vapeur. Sombres et rébarbatives comme des sentinelles, les hautes cheminées noires se profilaient au-dessus du faubourg, pareilles à de grosses cannes.

Le soir, quand le soleil se couchait, et que ses rayons rouges brillaient aux vitres des maisons, l’usine vomissait de ses entrailles de pierre toutes les scories humaines, et les ouvriers, noircis par la fumée, se répandaient de nouveau dans la rue, laissant derrière eux des exhalaisons moites de graisse de machines ; leurs dents affamées étincelaient. Maintenant, il y avait dans leur voix de l’animation et même de la joie : les travaux forcés étaient finis pour quelques heures ; à la maison les attendaient le souper et le repos.

La fabrique engloutissait la journée, les machines suçaient dans les muscles des hommes toutes les forces dont elles avaient besoin. La journée était rayée de la vie sans laisser de traces ; sans s’en apercevoir, l’homme avait fait un pas de plus vers sa tombe ; mais il pouvait se livrer à la jouissance du repos, aux plaisirs du cabaret sordide, et il était satisfait.

Les jours de fête, on dormait jusque vers dix heures du matin ; puis les gens sérieux et mariés revêtaient leurs meilleurs habits et s’en allaient à la messe, reprochant aux jeunes gens leur indifférence en matière religieuse. Au retour de l’église, on mangeait des pâtés, ensuite on se couchait de nouveau jusqu’au soir.

La fatigue amassée pendant de longues années enlevait l’appétit ; afin de pouvoir manger, il fallait boire beaucoup, exciter l’estomac indolent par les brûlures aiguës de l’alcool.

Le soir venu, on se promenait paresseusement dans les rues ; ceux qui possédaient des caoutchoucs les mettaient lors même qu’il faisait sec ; ceux qui avaient un parapluie le prenaient, même par un beau soleil. Il n’est pas donné à tout le monde d’avoir des caoutchoucs et un parapluie, mais chacun désire surpasser son voisin, d’une manière ou de l’autre.

Quand on se rencontrait, on s’entretenait de la fabrique, des machines, on invectivait les contremaîtres. Les paroles et les pensées ne se rapportaient qu’à des choses liées au travail. L’intelligence malhabile et impuissante ne jetait que de solitaires étincelles, qu’une faible lueur dans la monotonie des jours. En rentrant, les maris cherchaient querelle aux femmes et les battaient souvent, sans épargner leurs forces. Les jeunes gens restaient au cabaret ou organisaient de petites soirées chez l’un ou chez l’autre, jouaient de l’accordéon, chantaient des chansons stupides et ignobles, dansaient, se racontaient des histoires obscènes et buvaient avec excès. Exténués par le travail, ces hommes s’enivraient facilement et dans chaque poitrine se développait une surexcitation maladive, incompréhensible, qui voulait une issue. Alors, pour n’importe quel prétexte, ils s’attaquaient mutuellement avec une irritation de fauves. Il se produisait des rixes sanglantes.

Dans les relations des ouvriers entre eux, ce même sentiment d’animosité aux aguets dominait ; il était aussi invétéré que la fatigue des muscles. Ces êtres naissaient avec cette maladie de l’âme, héritage de leurs pères ; et comme une ombre noire, elle les accompagnait jusqu’au tombeau, les poussant à accomplir des actes hideux par leur cruauté inutile.

Les jours de fête, les jeunes gens rentraient tard, les vêtements en lambeaux, couverts de boue et de poussière ; les visages meurtris, ils se vantaient des coups qu’ils avaient portés à leurs camarades ; les injures subies les courrouçaient ou les faisaient pleurer, ils étaient pitoyables et ivres, malheureux et répugnants. Parfois, c’étaient les parents qui ramenaient à la maison leurs fils qu’ils avaient trouvés ivres-morts dans la rue ou au cabaret ; les injures et les coups pleuvaient sur les enfants abrutis ou excités par l’eau-de-vie ; puis on les mettait au lit avec plus ou moins de précaution et, le matin, on les réveillait dès que le rugissement de la sirène fendait l’air.

Bien qu’on injuriât les enfants et qu’on les frappât, leur ivrognerie et leurs rixes semblaient choses naturelles aux parents ; quand les pères étaient jeunes, ils avaient bu et s’étaient battus aussi ; et leurs pères et mères les avaient corrigés également. La vie avait toujours été pareille ; elle s’écoulait on ne sait où, régulière et lente comme un fleuve fangeux.

Parfois, apparaissaient dans le faubourg des étrangers qui, d’abord, attiraient l’attention, tout simplement parce qu’ils étaient inconnus ; mais bientôt on s’habituait à eux et ils passaient inaperçus. Il ressortait de leurs récits que partout la vie de l’ouvrier est la même. Et du moment qu’il en était ainsi, à quoi bon en parler ?

Il s’en trouvait cependant qui disaient des choses encore nouvelles pour le faubourg. On ne discutait pas avec eux ; on ne prêtait qu’une attention incrédule à leurs paroles bizarres, qui excitaient chez les uns une irritation aveugle, chez les autres une sorte d’inquiétude, tandis que d’autres encore se sentaient troublés par un vague espoir et se mettaient à boire encore plus que de coutume pour chasser cette émotion.

Si l’étranger manifestait quelque trait extraordinaire, les habitants du faubourg lui en tenaient longtemps rigueur et le traitaient avec une répulsion instinctive, comme s’ils craignaient de le voir apporter dans leur existence quelque chose qui en troublerait le cours pénible, mais calme. Accoutumés à être opprimés par la vie, ces gens considéraient toutes les transformations possibles comme propres seulement à rendre leur joug encore plus lourd.

Résignés, ils faisaient le vide autour de ceux qui prononçaient des paroles étranges. Alors ceux-ci disparaissaient on ne sait où ; s’ils restaient à la fabrique, ils vivaient à l’écart, n’arrivant pas à se fondre dans la foule uniforme des ouvriers.

Après avoir vécu ainsi une cinquantaine d’années, l’homme mourait..."

Une Confession (1908)

Ce court roman, considéré par Gorki comme son oeuvre « la plus mûre », salué à sa sortie par un immense concert d’applaudissements – et de sarcasmes (Lénine condamnera sans appel son « mysticisme »), sera exclu des Œuvres complètes de l’écrivain par la censure marxiste. Matveï, enfant trouvé, cherche la vérité sur Dieu et découvre que c'est le peuple qui par son énergie collective peut changer le monde.

Enfance (1913)

"Enfance" est le premier volet de la trilogie autobiographique de Gorki, poursuivie avec "En gagnant mon pain" (1916) et "Mes Universités" (1923). Déjà célèbre pour ses Récits et croquis (1898), ses pièces de théâtre (Les Bas-Fonds, 1903), ses romans (La Mère, 1907) et d'autres œuvres sur la province russe nourries des impressions et des expériences de jeunesse, Gorki écrivit "Enfance à Capri", où il vécut comme réfugié politique de 1906 à 1913. La seule école que Gorki ait fréquentée est celle de la vie, rappelle-t-il : orphelin à 9 ans, il doit travailler très jeune, exerce tous les métiers imaginables et découvre en autodidacte le monde des livres. À Kazan, où sa pauvreté l'empêche de s'inscrire à l'Université, il rencontre des populistes, mais préférera à l'activité politique l'existence des "rejetés" qui peuplent les faubourgs misérables de la ville.

La seule école que Gorki ait fréquentée est celle de la vie, comme il le rappellera : orphelin à 9 ans, il doit travailler très jeune, exerce tous les métiers imaginables et découvre en autodidacte le monde des livres. À Kazan, où sa pauvreté l'empêche de s'inscrire à l'Université, il rencontre des populistes, mais préférera à l'activité politique l'existence des «rejetés» qui peuplent les faubourgs misérables de la ville.

"Près de la fenêtre, dans une petite pièce presque obscure, mon père, tout de blanc vêtu et extraordinairement long, est couché sur le sol. Les doigts de ses pieds nus, animés d’un mouvement bizarre, s’écartent l’un de l’autre spasmodiquement, tandis que les phalanges caressantes de ses mains posées avec résignation sur sa poitrine restent obstinément contractées. Le regard joyeux de ses yeux clairs s’est éteint ; le visage si bon d’ordinaire apparaît morne et la saillie de ses dents entre les mâchoires distendues emplit mon cœur d’un vague effroi. En jupe rouge, à demi vêtue, ma mère s’est agenouillée près de lui et, au moyen d’un petit peigne noir dont j’aime à me servir pour scier les écorces des pastèques, elle partage les longs et souples cheveux de mon père qui lui retombent obstinément sur le front. Sans arrêt, d’une voix pâteuse et rauque, elle parle, et de ses yeux gris boursouflés de grosses larmes s’égouttent comme des glaçons qui fondraient. Grand’mère me tient par la main ; c’est une femme au corps grassouillet, surmonté d’une grosse tête aux yeux énormes sous lesquels bourgeonne un nez comique et mou. Toute sa personne apparaît noire, flasque et étonnamment intéressante. Elle pleure aussi, accompagnant d’une harmonie particulière et vraiment agréable les sanglots de ma mère. Secouée de frissons, elle me tire et me pousse vers mon père, mais je résiste et me cache derrière elle, car je suis gêné et j’ai peur.

Jamais jusqu’à ce jour je n’avais vu pleurer les grandes personnes, et je ne parvenais pas à comprendre les paroles que me répétait ma grand’mère : – Dis adieu à ton père, tu ne le reverras plus jamais, il est mort, le pauvre cher homme ; il est mort trop tôt ; ce n’était pas son heure… Je venais de quitter le lit où une grave maladie m’avait retenu. Je cherchai à fixer mes souvenirs. Oui, durant les jours passés dans ma chambre, mon père, je me le rappelai fort bien, m’avait tenu compagnie, me soignant et me distrayant et puis, tout à coup, il avait disparu et la grand’mère, une personne étrangère, était venue le remplacer. – D’où sors-tu ? lui demandai-je. Cette personne répondit : – D’en haut, de Nijni ; et puis, je ne suis pas sortie, je suis arrivée ! On ne sort pas de l’eau, on va en bateau. Ces propos me semblaient bizarres, peu clairs et invraisemblables. Au-dessus de nous vivaient des Persans barbus au teint coloré, tandis que le sous-sol était occupé par un vieux Kalmouk tout jaune, qui vendait des peaux de moutons. Et l’eau, que venait-elle faire dans cette affaire ? Cette femme embrouillait tout ; mais ce qu’elle disait était drôle.

Elle parlait d’une voix douce, gaie et chantante. Dès le premier jour, nous fûmes amis, et à ce moment-là j’aurais voulu qu’elle quittât avec moi, et au plus vite, cette chambre lugubre. C’est que ma mère m’impressionne ; ses larmes et ses gémissements ont éveillé en moi un sentiment inconnu jusqu’alors : l’inquiétude. C’est la première fois que je la vois ainsi : en temps ordinaire, elle gardait une attitude sévère et parlait peu. Très grande, toujours propre et bien arrangée, elle montrait un corps aux lignes nettes et des bras vigoureux.

Aujourd’hui elle m’apparaît comme boursouflée, les traits ravagés, les vêtements en désordre ; ses cheveux disposés sur sa tête en un casque volumineux et blond retombent en mèches sur le visage et sur l’épaule ; une des nattes descend même effleurer la figure du père endormi. Je suis dans la chambre depuis longtemps déjà, et pourtant ma mère ne m’a pas regardé une seule fois ; elle continue en geignant à lisser la chevelure de son époux et les larmes l’étouffent par moment. Soudain la porte s’ouvre ; des paysans sont là, accompagnés d’un sergent de ville qui crie sur un ton irrité : – Arrangez-le et dépêchez-vous… Sous l’effet du courant d’air qui s’était établi, un châle noir pendu devant la fenêtre se gonflait comme une voile. Je me souviens alors, je ne sais pourquoi, qu’un jour mon père m’avait fait monter dans un bateau à voiles. Soudain, un coup de tonnerre avait retenti. Le père s’était mis à rire, puis, me serrant avec force entre ses genoux, il s’était écrié : – Ce n’est rien, Alexis, n’aie pas peur…

Tout à coup, ma mère se leva lourdement, mais aussitôt elle se rassit, puis s’allongea sur le dos et ses cheveux balayèrent le sol ; son visage blanc et aveuglé par les larmes devint bleu ; les dents découvertes comme celles de mon père, elle proféra d’une voix terrifiante ces quelques mots : – Fermez la porte ! Faites sortir Alexis !…"

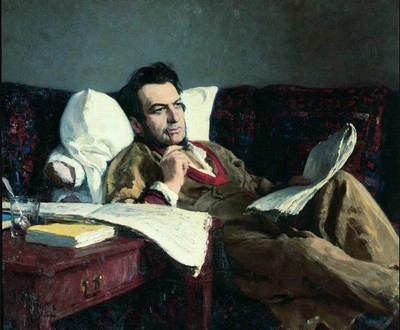

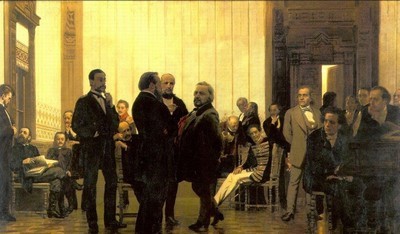

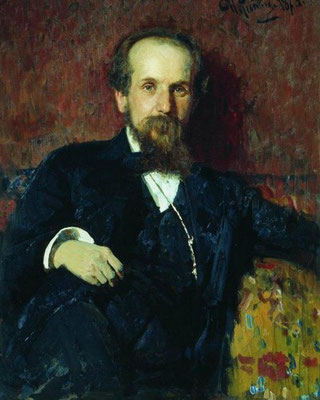

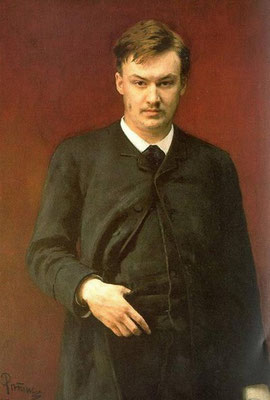

Ilya Repin (1844-1930)

Fortement concerné par la vie sociale de son pays et de son époque, Ilya Repin reconstruit Russie des tsars, qui s’engage bien au-delà du simple réalisme. En 1863, il entre à l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg au moment où éclate la «Révolte des Quatorze», qui tentent de défendre, en vain, un art plus réaliste. Durant sa dernière année d’étude, il entame notamment l’une de ses toiles les plus célèbres, "Les Haleurs de la Volga" (1870-1873), qui rencontre un succès critique immédiat et témoigne du sentiment de responsabilité qu’a l’artiste envers le sort du peuple russe. Répine passe du temps sur les bords de la Volga à croquer les travailleurs, mais aussi à imaginer différentes compositions, . Les esquisses et études préparatoires du tableau montrent que l’artiste, s'il se laisse inspirer par ses impressions visuelles, réfléchit à l’histoire de la Russie et à la destinée sociale et religieuse de l’individu. Cette dualité restera l’une des principales caractéristiques de son œuvre, tout au long de sa carrière. Loin d’être simplement le reflet de son époque, Illy Repin fut un pilier dans la construction identitaire de son pays alors en pleine mutation idéologique.

De 1878 à 1917, il participe à presque toutes les manifestations de la Société des expositions artistiques ambulantes, dont il est membre. Il se réinstalle à Saint-Pétersbourg en 1882, voyage (Hollande, Espagne, 1883), expose, fréquente peintres, musiciens, écrivains, princes, et connaît le succès. Désireux d'instruire le peuple, il traite avec une minutie consciencieuse le moindre détail de ses tableaux de genre ou de ses scènes historiques, mais le souffle épique lui fait défaut, son inconstance à l'égard du sujet qu'il traite lui fait remplir des carnets de croquis qui restent à l'état d'esquisses (Au piano, 1905, Moscou, gal. Tretiakov, crayon et fusain), et bien des tableaux conçus à cette époque ne seront jamais terminés ou même entrepris malgré les conseils qu'il requiert auprès de Tolstoï, qui voit en lui l'exécuteur pictural de ses idées (la Manifestation du 17 octobre 1905, 1906, Moscou, Musée central de la Révolution). Déçu par la routine académique, contre laquelle il ne peut rien en dépit des promesses de réformes, il abandonne l'enseignement officiel en 1907 et se retire à Kuokkala, dans sa propriété " les Pénates ", où il vit la plupart du temps à partir de 1905.

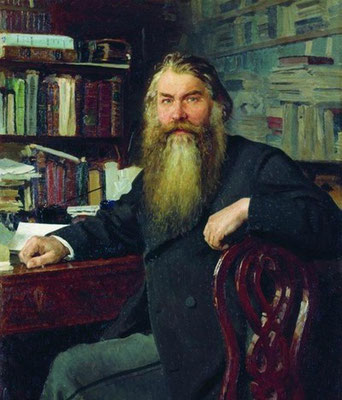

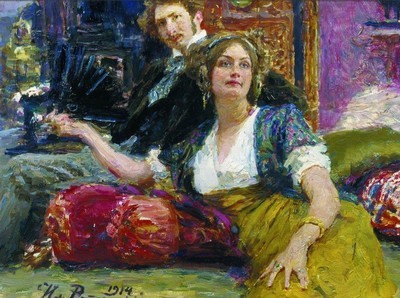

Boris Mikhaïlovitch Koustodiev (1878-1927)

Boris Koustodiev est né à Astrakhan. Son père, professeur de philosophie, meurt jeune ; la famille Koustodiev loue une petite aile de la maison d'un riche commerçant : « toute la substance du riche et abondant mode de vie des marchands était là sous mon nez…". Il fut rapidement un portraitiste reconnu et jusque à la fin des années 1910 il se consacra pleinement à cette discipline, tant sur la toile qu'à travers la sculpture. L'influence certaine de son maître I.Repine lui laisse un style plutôt "académique" qui devient aussi précis qu'une photo. Peintre sans égal des bourgeoises provinciales, la représentation des femmes russes (habillées ou nues) deviendra le sujet central de son oeuvre. Pro-révolutionnaire, il participa à deux journaux satiriques : "L'épouvantail" (Joupel) et "La poste infernale" (Adskaïa Potchta) et peignit en 1905-1906 les premières manifestations et les grèves.