- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Berne

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

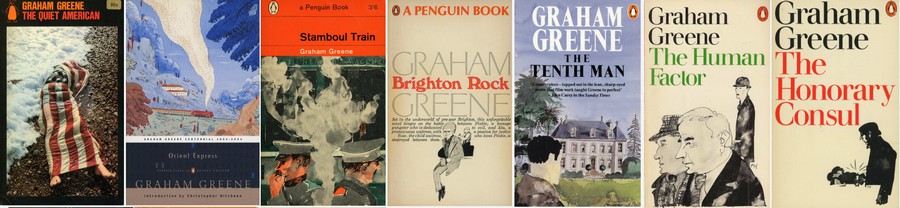

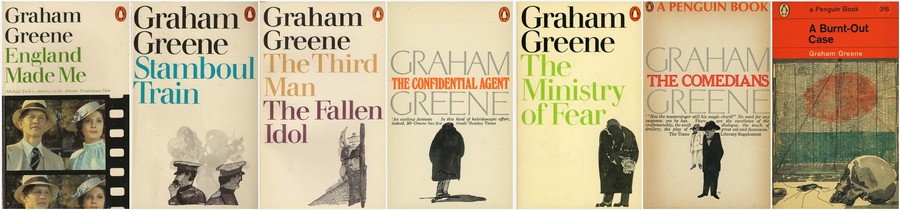

Graham Greene (1904-1991), "A Gun for Sale" (1936), "Brighton Rock" (1938), "The Confidential Agent" (1939), "The Power and the Glory" (1940), "The Ministry of Fear" (1943), "The Third Man" (1949), "The End of the Affair" (1951), "The Quiet American" (1955), "Our Man in Havana" (1958), "Travels with My Aunt" (1969) , "The Human Factor" (1978) - ....

Last update: 12/29/2016

Il est bien difficile de décider lequel des six romans écrits par Graham Greene entre 1950 et sa mort est le meilleur, "The End of the Affair" (1951), "The Quiet American" (1955), "Our Man in Havana" (1958), "The Comedians" (1966), "The Honorary Consul" (1973) ou "The Human Factor". Il y a des moments dans chacun des livres qui sont superbes; et il y a des personnages dans chaque livre qui, dans leur solitude et lutte avec eux-mêmes, sont parmi les plus mémorables dans l’écriture contemporaine. Ses romans nous rappellent quelque chose que nous soupçonnions déjà, mais que nous exprimions rarement, la conviction que la vie doit avoir des enjeux bien plus élevés que nous ne pouvions le supposer, jointe à cela sa singulière capacité à tisser les fils d'une intrigue qui entraîne nos âmes et laisse une emprise durable sur notre imagination...

Graham Greene (1904-1991)

Né à Berkhamsted, près de Londres, fils du directeur de l'école, Graham Greene fait ses études à Oxford, mais connaît une enfance difficile qui lui laisse

un sentiment de vide qu'il comblera en parcourant le monde, la violence, la misère, et l'on retrouve dans ses romans nombre de héros ambigus luttant contre la corruption, le mal, tentant de

sauver autrui ou de se sauver eux-mêmes de la déchéance et de l'absurdité ... mais pour s'enliser, sans rémission apparemment possible. Greene se convertit au catholicisme (1926), épouse

Vivien-Dayrell-Browning (1927), tient des critiques littéraires, puis en 1935, voyage au Libéria et au Mexique : "A Gun for Sale" (1936, Tueur à gages), "Brighton Rock" (1938, Rocher de

Brighton), "The Confidential Agent" (1939, L'Agent secret), "The Power and the Glory" (1940, La Puissance et la Gloire). Recruté au MI6 par le célèbre agent double Kim Philby, il travaille pour

le Foreign Office entre 1941 et 1943 au Sierra Leone. Suivent : "The Ministry of Fear" (1943, Le Ministère de la peur), "The Heart of the Matter" (1948, Le Fond du problème), "The Third Man"

(1949, Le Troisième Homme), "The End of the Affair" (1951, La Fin d'une liaison), "The Quiet American" (1955, Un Américain bien tranquille), "Loser Takes All" (1955, Qui perd gagne), "Our Man in

Havana" (1958, Notre agent à La Havane). Aux quatre coins du monde, participant à nombre de polémiques et de protestations libertaires, Graham Greene publie vingt-six romans diffusés à plus de

vingt millions d'exemplaires et traduits en quarante langues. L'homme traqué de "The Confidential Agent" porte en lui quelques-unes des

obsessions de Graham Greene : l'horreur du contact physique, la solitude totale contre laquelle se brise tout effort des innocents (une petite servante d'hôtel qui veut l'aider est assassinée).

Derrière une banale chasse à l'homme que pourrait parfaitement dérouler un Peter Cheney, se dessine la figure menaçante du destin, masque de désespoir qui cache à la fois le simple abandon d'un

homme à la cruauté de ses adversaires et le délaissement de la créature oubliée de Dieu...

"Stambul Train" (1932)

Ce récit d'aventures fut l'un des premiers succès de Graham Greene qui avait débuté avec un recueil de poèmes et deux romans. "The Man Within" (1929) et "The Name of Action" (1930). Le roman se passe en trois jours, au rythme accéléré d`un express international. Des êtres réunis par le hasard du voyage créent et défont un monde en vase clos, cédant à la promiscuité établie par leur situation. Des destinées se nouent, des intrigues se défont, des solitudes se cherchent ou s'affrontent : Myatt, M. Opie, Cora, Musker, miss Warren, Peters... L'argent et la pauvreté, la force et la maladie, la mystique et le matérialisme, le conformisme et la révolte s`affrontent d'Ostende à Constantinople, en passant par Cologne, Vienne et Subotica. Si l'excès de métaphores alourdit le texte, on pressent l`évolution du romancier vers des techniques conradiennes ou vers les points de vue multiples à la Henry James. La sensibilité du peseur d'âmes se fait jour. La dimension sociale prendra plus d`importance dans "A Gun for Sale" (1936). Les machinations des marchands de canons à la veille de la guerre expliquent la destinée de cet assassin politique traqué par la police. La peur de la guerre n'est pas seulement un procédé, une émotion, elle suinte de la présentation même des décors, des foules anonymes. La guerre est le mal, un fait avec lequel on vit comme avec une maladie chronique mais non mortelle. Elle dépasse les obsessions personnelles du tueur, Raven, toujours hanté par la vision de son père pendu, sa mère gisant la gorge ouverte. Le mal fait ainsi son apparition dans l'univers de Greene à la fois par le truchement de la politique et celui de la psychanalyse. (Trad. Stock, 1946; Laffont, 1979).

"Brighton Rock" (1938, Le Rocher de Brighton)

A la fois "divertissement" et première œuvre capitale de Graham Greene ayant une tendance "catholique", le héros de ces aventures policières est un chef de bande de dix-sept ans, le vicieux Pinkie qui s'en prend à Ida Arnold, une femme généreuse débordant de franche sexualité, d'enthousiasme et de joie de vivre. Trahison, meurtre et vengeance se déchaînent dans les bas-fonds d`un Brighton bruyant et étincelant. Tandis qu'lda représente le bien, Pinkie tient le rôle du Malin, et par son ambition et sa cruauté démoniaque atteint à une sorte d'ascèse. L'usage continuel de la métaphore et les procédés narratifs contraignent le lecteur à ne percevoir la situation que par les yeux de Pinkie, ce qui gauchit ses réactions personnelles. L'attirant Pinkie est avant tout un gangster et un déséquilibré. Cet ancien enfant de chœur qui voulait être prêtre devient un criminel à cause du dégoût que lui inspirent la femme et l'amour - un souvenir de sa petite enfance, celui de ses parents vautrés sur un lit, le poursuit comme une malédiction. Mais la lutte implacable qui oppose Ida et le tueur dépasse le cadre de la psychanalyse. La vocation du mal, le manque total de pitié font de Pinkie un personnage très consciemment satanique, que le réalisme du cadre et des circonstances rend plus que plausible.

Paradoxalement, Greene semble voir en lui le pêcheur qui se trouve plus susceptible de recevoir la visitation de la grâce qu'un chrétien normal. Brighton, c'est l'enfer, mais les damnés seront peut-être un jour les seuls élus : la perversion spirituelle apparaît ainsi sous des dehors attrayants et la bonté va souvent de pair avec la faiblesse.

"Le Rocher de Brighton" traduit un équilibre précis entre une attitude morale et un certain milieu social, caractéristique de l'avant-guerre. Le message final, amené par des images de laideur et de répulsion, ne laisse au lecteur aucune illusion : la petite Rose, la veuve de Pinkie, écoute, le cœur battant d'amour, l'enregistrement au magnétophone qu'il a fait pour elle... et s'entend vouer à tous les diables. Cet univers cruel dont la grâce est absente, '”est le monde des hommes traqués, de la terreur et du désespoir, celui de "L'Agent secret" et du "Troisième Homme" (Trad. Robert Laffont, 1947).

"The Confidential Agent" (1939, L'Agent secret)

Composé en six semaines et inspiré par la guerre d'Espagne , l'aventure de D., agent secret traqué dans un monde hostile et incompréhensible dépasse le simple récit de suspense... Au terme d'un voyage qui ressemble à une poursuite, D. atteint la sinistre pension de famille de Gabitas Street, à Londres. Sa dangereuse propriétaire au visage tâché et aux mains énormes, la petite servante Else et son destin tragique, l'hindou à la robe de chambre bariolée, Lord Benditch et sa galerie de portraits de courtisanes, Fortesque et son air de vieil adolescent, Rose Cullen, indifférente et peut-être redoutable : tous ces personnages se croisent et disparaissent dans les brumes anglaise. Fidèle à la foi qu'il a en l'homme, Graham Greene termine cependant les tribulations de l'agent secret sur une note d'espoir.

"Les mouettes balayaient le ciel de Douvres. Elles se détachaient comme des flocons arrachés au brouillard et viraient pour retourner vers la ville cachée, tandis que la sirène se lamentait avec elles ; d'autres bateaux répondirent et tout un chœur de lamentations s'éleva (pour la veillée de quel mort ?). Le bateau avançait à demi-vitesse dans le soir d'automne aigre. D. se mit à penser à un corbillard qui roule lentement et discrètement vers le « champ de repos », et dont le conducteur prend grand soin de ne pas secouer le cercueil, comme si un ou plusieurs cahots allaient incommoder le corps. Des cris aigus de femme énervée traversaient les haubans. Le bar des troisièmes était plein à craquer : une équipe de rugby rentrait en Angleterre et les jeunes gens, arborant des cravates à rayures, se bousculaient bruyamment pour attraper leurs verres. D. ne comprenait pas toujours les mots qu'ils criaient : peut-être était-ce de l'argot, ou un dialecte ; il lui faudrait un peu de temps avant de retrouver complètement le souvenir de la langue anglaise; il l'avait très bien parlée autrefois mais maintenant ses connaissances étaient devenues un peu trop littéraires. Il essaya de s'isoler, cet homme entre deux âges, à la lourde moustache, avec une cicatrice au menton, et le souci plissant son front, comme un tic, mais l'on ne pouvait guère se tenir à l'écart dans ce bar - un coude lui entra dans les côtes et une bouche lui souffla au visage un relent de bière en bouteille. Ces gens le remplissaient d'un sentiment de stupéfaction; on n'aurait jamais pu se douter, à les voir si bons vivants dans la fumée de leurs cigarettes, qu'il y avait une guerre en ce moment - pas seulement dans le pays qu'il venait de quitter, mais la guerre ici, à un demi-mille de la jetée de Douvres. Il transportait la guerre avec lui. Partout où D. se trouvait, il y avait la guerre. Il n'avait jamais pu comprendre comment les gens ne le sentaient pas.

- Faites circuler, faites circuler! cria l'un des joueurs au barman.

Et quelqu'un s'empara de son verre de bière en hurlant :

- Hors jeu!

- Mêlée! répondirent-ils tous à tue-tête.

- Avec votre permission, dit D., avec votre permission.

Et il se faufila dehors; Il remonta le col de son imperméable et monta sur le pont du bateau plongé dans le brouillard glacé, où les mouettes qui filaient sur Douvres poussaient leurs cris lugubres au-dessus de sa tête. Il se mit à battre la semelle, de long en large, en suivant la rambarde pour se réchauffer, tête baissée vers les planches du pont sur lesquelles ses yeux voyaient une carte semée de tranchées, de positions intenables, de saillants, de morts; des bombardiers décollaient d'un point situé entre ses yeux et dans son cerveau les montagnes tremblaient sous les éclatements d'obus.

Aucune sécurité me lui venait à faire les cent pas le pont de ce bateau anglais qui d'un imperceptible glissement entrait dans le port de Douvres. Le danger faisait partie de lui-même. Ce n'était pas un pardessus qu'on peut laisser à la maison, c'était sa propre peau. L'on meurt avec cette peau : seule, la corruption vous en dépouille. L'unique personne à qui l'on puisse se fier, c'est soi-même. On trouvait sur le cadavre d'un ami, sous sa chemise, une médaille bénite; un autre ami appartenait à une organisation qui ne portait pas les initiales qu'il aurait fallu. De long en large, sur ce pont des troisièmes exposé à tous les vents, d'arrière en avant et d'avant en arrière, jusqu'à l'endroit où sa marche était interrompue par un écriteau : « Réservé aux Passagers de Première Classe. » Il fut un temps où la distinction de classes lui serait apparue comme une insulte, mais à présent les classes sociales étaient subdivisées trop de fois pour que la chose eût un sens quelconque. Il fixa des yeux le pont des premières; il n'y avait dans le froid qu'un seul homme comme lui-même : col remonté, il se dressait à l'avant du bateau et regardait vers Douvres.

D. tourna les talons et regagna l'arrière, et au rythme régulier de son pas, les avions de bombardement reprirent leur vol. Vous ne pouvez être sûr que de vous-même et par moments vous vous demandez si après tout vous n'avez pas tort d'en être sûr...."

C'est un roman d'espionnage, plein de suspense, d'enlèvements et de coups de feu. Mr. D. (l'initiale ne trahit pas une influence de Kafka. mais un souci de mystère), professeur de langues romanes devenu l'émissaire des républicains espagnols, vient en Angleterre commander du charbon que s'efforce aussi d'obtenir l'agent du parti adverse. Les événements qui se déroulent à un rythme effréné sont tous vus par les yeux de D. et l'optique du lecteur se limite à la sienne. Sa vision. et aussi sa philosophie, sont celles du romancier ; cette vision de l`homme traqué symbolise celle d'un univers catholique qui ne paraît compréhensible qu'au seul regard de Dieu. En proie à une perpétuelle méfiance, les êtres se corrompent mutuellement par le mensonge ou l`illusion, comme K. ou le Docteur Li. Bien que la mort de sa femme le hante et qu'il soit obsédé par le "complexe du chat" (il s'est trouvé enterré avec un chat dans un bombardement), le héros parvient à s`attacher à Rose Cullen, mais il s'agit de pitié plus que d'amour. Puis, auprès de la servante Else, il connaît le réconfort de la confiance partagée. Le meurtre d'Else le transforme : de poursuivi il devient justicier mais, champion d'une cause perdue, il échouera.

Dans ce roman, Greene évoque l'atmosphère de Londres, la ville heureuse au seuil de la guerre, toute colorée par le monologue intérieur des personnages. Mais le mal est partout présent, inhérent à la condition humaine et nulle idéologie ne saurait suffire à le combattre. Telle est la leçon de cette œuvre pessimiste - (Trad. Editions du Seuil, 1948 ; Robert Laffont, 1979).

"The Power and the Glory" (1940, La Puissance et la Gloire)

Un prêtre déchu et ivrogne assume jusqu'au martyre son ministère dans un Mexique révolutionnaire qui persécute l'Église. "La Puissance et la Gloire est le sommet

des romans catholiques de Graham Greene qui, pour la première fois. délaissait les thèmes policiers. Il lui fut inspiré par un séjour au Mexique en 1937. Le clergé mexicain persécuté par le

gouvernement révolutionnaire, il ne reste qu'un seul prêtre, dont la tête est mise à prix. Ce prêtre est un pauvre homme qui aime trop l'alcool et qui a fait un enfant à une de ses paroissiennes.

Il essaie de fuir mais revient chaque fois qu'un mourant a besoin de lui, « et même lorsqu'il croit que son secours sera vain, et même lorsqu'il n'ignore pas que c'est d'un guet-apens qu'il

s'agit et que celui qui l'appelle l'a déjà trahi, ce prêtre ivrogne, impur, et tremblant devant la mort, donne sa vie sans perdre à aucun moment le sentiment de sa bassesse et de sa honte » (

François Mauriac ). Extraordinaire roman, "La Puissance et la Gloire" connut dès sa parution un succès retentissant et reste l'oeuvre la plus forte du grand écrivain anglais." (Trad. Robert

Laffont, 1948).

"The Ministry of Fear" (1943, Le Ministère de la peur)

"Londres durant le Blitz. Un homme devine le poids d'un gâteau dans une fête foraine, il devient malgré lui propriétaire du microfilm caché à l'intérieur...

L’aventure d’Artur Rowe aux prises avec les mystérieux fonctionnaires du Ministère de la Peur organisé par les Allemands au cœur de Londres pendant le « Blitz » relève du roman policier ou du

roman d’espionnage. Mais comme toujours avec Greene, le drame d’Artur Rowe, cet homme qui autrefois a tué pour mettre fin à la souffrance d’un être qu’il aimait, c’est le drame de l’homme à la

recherche de l’absolu. Il tombe dans les filets des magistrats du Ministère de la Peur. Parviendra-t-il à leur échapper ? Parviendra-t-il à trouver la paix et l’amour qu’il recherche ?" (Editions

Robert Laffont)

"The Heart of the Matter" (1948, Le Fond du problème)

Ce troisième roman fut écrit à l'issue du séjour de Graham Greene à Lagos comme attaché au Foreign Office. C`est le récit des derniers mois du major Scobie, sous-directeur de la Sûreté à Freetown, Sierra Leone. Le bruit court qu'il a des aventures avec des africaines et qu`il est à la solde des Syriens qui se livrent impunément au trafic des diamants. ll n`aime plus son épouse, Louise, sorte d`intellectuelle férue de poésie moderne, mais il se sait indispensable à son bonheur. Elle supporte mal l`Afrique, son climat, ainsi que le manque d`ambition de son mari et la tiédeur de sa foi. Yusef, le boutiquier louche que la police n`a jamais pris sur le fait, éprouve pour Scobie dont il apprécie l'incorruptibilité une amitié sincère : il lui prêtera l'argent nécessaire au voyage de Louise en Angleterre. Ses démarches auprès de la banque ayant échoué, Scobie accepte, mais subit les pressions du trafiquant, devient l`objet d`un soupçon général de la colonie blanche, s`enlise dans le mensonge et sombre dans le désarroi. Auprès d'Hélène Holt, dont le mari vient de périr dans un naufrage, cette âme tourmentée retrouve une certaine pureté et la confiance en soi. Mais, incapable d`être courageusement infidèle à sa femme, Scobie joue au retour de celle-ci la comédie de la tendresse, sans pouvoir quitter Hélène, tout au long du lent calvaire de son propre suicide. Dans l`univers religieux de Greene, ce roman est traduit comme la tragédie de la pitié, du sens de sa responsabilité envers autrui qui alourdissent jusqu`au naufrage le faible Scobie. Cette faiblesse le mène à l`agonie douloureuse d`un pêcheur mais d`un pêcheur exemplaire. ll vide la coupe de la pitié amère pour découvrir que la douleur de Dieu est insondable. En même temps un souci d`aller jusqu`au bout des passions les plus humaines donne au personnage une réelle grandeur. Dans un climat de moiteur exotique et de corruption généralisée, à travers des péripéties policières encore proches du "Rocher de Brighton", le romancier progresse ici vers un art plus subtil, substituant au thème de l`homme traqué celui de l`homme devenu la proie de son propre destin. (- Trad. Robert Laffont, 1948).

"The Third Man" (1949, Le Troisième Homme)

"The Third Man", the Classic Thriller of Post–World War II Vienna ....

Cette longue nouvelle de Graham Greene, publiée en 1950, a été rendue célèbre par le film de Carol Reed et d`Orson Welles, - avec Orson Welles, Joseph Cotten, Alida Valli, et Trevor Howard -, et par l`air de cithare lancinant du "Harry Lime Theme". 1949? Vienne est occupée par les quatre puissances victorieuses. Les carcasses calcinées des chars gisent au pied de la Grande Roue. C`est l'exposé d`un cas de conscience. Arrivant à Vienne où une situation lui a été proposée par un camarade d'enfance, le romancier Rollo Martins se trouve soudain propulsé en pleine aventure. Son ami Harry Lime vient de mourir de manière suspecte. A-t-il été assassiné ? La police anglaise d`Occupation refuse d'aider Martins, une enquête persévérante auprès du concierge de Lime, de ses amis autrichiens, de sa maîtresse Ida Schmidt, apporte des renseignements contradictoires. Malgré la police qui veut l`expulser, Martins reste, s`éprend à son tour d'lda et devient l`instrument du destin. Choisissant entre l`amitié et la justice, au terme d`une hallucinante poursuite dans les égouts, il tue son ami qui, en fait impliqué dans un trafic de pénicilline frelatée, s`était fait passer pour mort. L`ambiance trouble. romantique et sordide. de la ville impériale sous l`Occupation est savamment exploitée mais demeure accessoire dans l`étude des mobiles qui déterminent un homme à préférer le devoir à l'affection pour son ami et son propre bonheur.

Le "Troisième Homme" suivit la parution d`un recueil de nouvelles (Níneteen Stories, 1949), dont l'une des plus originales est "Première désillusion" (The Basement Room] : l`épouse d`un majordome est trouvée morte dans l`escalier. Le petit Philippe. convaincu de la culpabilité de son ami Baines, tente de le sauver par des mensonges maladroits. L`on assiste à la dégradation de l'idole et du monde magique de l`enfant que l'infidélité et la mesquinerie des grandes personnes détruisent. (Trad. Robert Laffont, 1950).

"The End of the Affair" (1951, La Fin d'une liaison)

Un des romans les plus autobiographiques de Graham Greene et histoire en trompe-l'oeil sur le tiraillement d'une femme entre son amour illégitime et Dieu: dans la passion, on finit toujours par tuer ou être tué. "Londres, janvier 1946. Maurice Bendrix, écrivain, rencontre par hasard son ami Henry Miles, diplomate, qu'il n'avait plus vu depuis un an et demi. Henry est marié à Sarah avec qui Bendrix a eu une liaison. Il avait rencontré le couple à l'été 1939 et Sarah l'avait tout de suite attiré par sa beauté et son air heureux. Après quelques années d'une passion intense, un obus frappa la maison ou ils se donnaient rendez-vous. Après avoir cru Bendrix mort, Sarah l'a vu réapparaître vivant mais, bouleversée, elle met brutalement fin à leur histoire sans un mot d'explication. Lors des retrouvailles des deux hommes, Henry confie à l'écrivain rempli de haine qu'il est inquiet. Il a le sentiment que son épouse le trompe. Rongé par la curiosité et la jalousie, Maurice tente de convaincre Henry d'engager un détective privé pour s'assurer de la fidélité de sa femme, mais Henry n'ose pas. Bendrix décide alors d'engager lui-même un détective. Au terme de son enquête, ce dernier lui remet le journal de Sarah. Il comprend enfin le revirement inexplicable de sa maîtresse le jour fatidique de leur rupture." (Editions Laffont, traduit par Marcelle Sibon). Edward Dmytryk, en 1955, avec Deborah Kerr et Van Johnson, puis Neil Jordan, en 1999, avec Julianne Moore et Ralph Fiennes, en réalisèrent une adaptation cinématographique.

"Une histoire n'a ni commencement, ni fin. Nous choisissons arbitrairement un point précis de notre expérience et, partant de ce point, nous regardons en arrière ou en avant. Je dis : « nous choisissons » avec cet orgueil erroné de l'écrivain de métier qui - dans les rares occasions où il fut vraiment pris au sérieux - se vit complimenter pour son habileté technique; mais, à vrai dire, est-ce bien de ma propre volonté que je "choisis" cette soirée sombre et mouillée de janvier 1946 et le moment où, sur les Allées, je vis Henry Miles traverser en biais le large fleuve de l'averse; et ces images ne m'ont-elles pas plutôt choisi? Il est commode, il est correct pour respecter les règles de mon métier, de commencer exactement là, mais si, à cette époque, j'avais cru en un Dieu, n'aurais-je pas pu croire aussi qu'une main m'avait touché le coude et qu'une voix avait murmuré à mon oreille : "Parle-lui. Il ne t'a pas encore aperçu".

Car, pourquoi lui aurais-je parlé? Si le mot haine n'est pas trop fort pour qu'on l'applique à un être humain, je haïssais Henry et je haïssais aussi sa femme, Sarah. Et lui, je suppose, se mit à me haïr peu de temps après les événements de ce soir-là, de même qu'il a dû par instants haïr sa femme, et l'autre, celui en qui nous avions alors la chance de ne pas croire. Aussi, ceci est-il un récit de haine bien plus que d'amour, et s'il m'arrive de dire du bien d'Henry ou de Sarah, l'on pourra me croire : je me défends d'avance contre toute accusation de parti pris, parce que mon orgueil professionnel me pousse à préférer l'expression de la vérité, fût-elle la "proche-vérité", à l'expression de ma "proche-haine".

C'était surprenant de voir Henry dans les rues par un temps pareil; il aimait son bien-être, et après tout - je le pensais du moins - il avait Sarah. Pour moi, le bien-être ressemble à un souvenir importun qui nous vient au mauvais endroit et au mauvais moment : lorsqu'on se sent très seul, mieux vaut l'inconfort. Il y avait trop de bien-être même dans la chambre à coucher-salon que j'occupais du côté sud, le mauvais côté, des Allées, au milieu de meubles sortis d'un passé qui n'était pas le mien. J'eus l'idée de me promener sous la pluie et d'aller boire un verre au café du coin. Le petit vestibule étroit était encombré de chapeaux et de pardessus inconnus - le locataire du second recevait des amis - et je pris par mégarde un parapluie qui ne m'appartenait pas. Puis, je tirai derrière moi la porte garnie de vitres de couleur et descendis avec précaution le perron démoli par une bombe en 1944 et qu'on n'avait jamais réparé. J'avais mes raisons pour me rappeler cet incident, et je savais que les affreux et épais vitraux de l'époque victorienne avaient supporté le choc de la même façon que nos grands-pères eux-mêmes l'auraient supporté.

Dès que j'abordai la traversée des Allées, je me rendis compte que je m'étais trompé de parapluie, car celui que je tenais prenait l'eau, laissant la pluie couler à l'intérieur du col de mon imperméable; c'est alors que j'aperçus Henry. J'aurais pu facilement l'éviter, il n'avait pas de parapluie et je pus voir à la lueur du réverbère que ses yeux étaient aveuglés par les gouttes d'eau. Les arbres noirs et sans feuilles n'offraient aucune protection; ils se dressaient autour des Allées comme des tuyaux de gouttières tronquées; la pluie ruisselait sur le bord du chapeau melon d'Henry et faisait des rigoles le long de son pardessus noir officiel de fonctionnaire civil. Si j'étais passé à côté de lui sans me retourner, il le m'aurait pas vu, et j'aurais pu, par surcroît, m'écarter un peu du trottoir; mais je parlai :

- Henry, lui dis-je, vous vous faites bien rare, et je vis son regard s'éclairer comme à la vue d'un vieil ami.

- Bendrix, dit-il affectueusement, et pourtant aux yeux du monde c'est lui qui, plus que moi, avait le droit de haïr.

- Que faites-vous là, sous la pluie, Henry?

Il y a des hommes qui nous inspirent l'irrésistible besoin de les taquiner : ceux dont les vertus ne sont pas les nôtres. ll répondit évasivement :

- Oh ! j'avais besoin de prendre l'air.

Nous fûmes balayés par une brusque bourrasque de vent et de pluie et il eut tout juste le temps de rattraper son chapeau qui fuyait en tourbillonnant vers les façades nord des Allées.

- Comment va Sarah? demandai-je parce qu'il eût paru étrange que je ne le fisse pas et pourtant rien ne m'aurait été plus agréable que d'apprendre qu'elle était malade, malheureuse, mourante. Je croyais à cette époque que toutes les souffrances qu'elle endurerait allégeraient les miennes, et que sa mort me rendrait la liberté, parce que je n'imaginerais plus toutes les choses qu'on imagine dans la situation humiliante où je me trouvais. Je pourrais même aimer ce pauvre serin d'Henry, pensai-je, si Sarah était morte.

- Oh ! elle passe la soirée je ne sais où, dit-il, réveillant par ces mots le démon qui s'agitait dans mon cerveau, au souvenir des jours où Henry avait dû faire cette même réponse à ceux qui l'interrogeaient alors que j'étais seul à savoir où se trouvait Sarah...."

"The Quiet American" (1955, Un Américain bien tranquille)

"Graham Greene n'est pas seulement le grand écrivain catholique consacré par le succès de son fameux roman La Puissance et la Gloire. Entré par effraction dans le royaume de la Grâce (selon le mot de François Mauriac), cet ancien membre du Foreign Office a su, au travers de divertissements tels que cet Américain bien tranquille, dénoncer la guerre, les dictatures et ce vice suprême : l'imbécillité. Il y met en scène la relation, au début des années 1950, entre un jeune Américain idéaliste et candide et un Anglais cynique, désabusé et rompu aux pratiques de la colonisation. Adapté par deux fois au cinéma, le tableau qu'il nous livre ici du conflit vietnamien, est à la fois bouleversant et inoubliable." (Editions Robert Laffont)

A la suite de son séjour en Malaisie et en lndochine, Graham Greene utilise ses observations de correspondant de guerre pour exprimer son anti-américanisme dans une satire qui s`apparente plus au "Troisième Homme" qu'à ses romans "métaphysiques". Avec un humour poli et une aisance brillante, il fait le procès de l`esprit américain. Trois personnages principaux : le journaliste anglais Fowler qui joue le rôle de l'observateur épicurien et détaché; Phuong. sa jolie maîtresse vietnamienne ni trop intellectuelle ni trop sensuelle ; Alden Pyle, le jeune Bostonien lancé sur le champ de bataille et qui croit que le salut du monde dépend du fait que soient adoptées ou non les merveilleuses institutions de la démocratie américaine. - "Jamais homme n`avait eu d`aussi bons motifs pour tous les dégâts qu'il a provoqués" - . ll essaie donc de "racheter" Phuong et l'arrache à Fowler pour la ramener en Nouvelle-Angleterre. Jouissant d`une grande autonomie dans sa mission d`aide technique, et influencé par le soi-disant expert Harding, Pyle n'hésite pas à sacrifier des enfants sous prétexte de sauvegarder le Vietnam. Fowler se voit contraint de s'opposer aux initiatives dangereuses de celui qui lui a sauvé la vie et d'aider à son élimination.

Au-delà de la dénonciation des manœuvres américaines, on débouche sur le problème de la responsabilité individuelle : Fowler doit faire la part de son ressentiment d`amant évincé, examiner ses mobiles, se départir de la neutralité dont il s'était fait une règle. Débutant par la découverte du cadavre de Pyle, le roman utilise largement le "flashback" mais demeure d'une grande simplicité linéaire, tandis que Fowler joue le rôle de narrateur. (Trad. Robert Laffont, 1957).

Joseph L. Mankiewicz, en 1958, avec Audie Murphy et Michael Redgrave, et Phillip Noyce, en 2002, avec Michael Caine, Brendan Fraser, en réalisèrent une adaptation cinématographique.

"Après le dîner, assis dans ma chambre de la rue Catinat, j'attendais Pyle. Il m'avait dit : "Je serai chez vous à dix heures au plus tard"; quand minuit eut sonné, je ne pus plus rester immobile et je descendis dans la rue. Un groupe de vieilles femmes en pantalon noir étaient accroupies sur le palier : on était en février et je suppose qu'elles avaient trop chaud pour regagner leur lit. Un conducteur de cyclo-pousse pédalait lentement en direction des quais du fleuve et j'apercevais des lampes allumées à l'endroit où l'on avait débarqué la dernière livraison d'avions américains. Pas le moindre signe de Pyle dans la longue rue. Bien entendu, me disais-je, il a pu être retenu à la Légation des Etats-Unis, pour une raison ou pour une autre, mais, dans ce cas, il n'aurait pas manqué de téléphoner au restaurant : il observait méticuleusement les petites courtoisies. J'allais rentrer chez moi quand je vis une jeune femme qui attendait sous l'entrée de la maison voisine. Je ne distinguais pas son visage, seuls étaient visibles le pantalon de soie blanche et la longue tunique fleurie, mais je la reconnus néanmoins. Elle avait si souvent attendu mon retour à ce même endroit et à cette même heure.

- Phuong, dis-je (ce nom signifie Phénix, mais rien n'est fabuleux à notre époque et rien ne renaît de ses cendres). Je savais, avant qu'elle ait eu le temps de me répondre, qu'elle attendait Pyle. "Il n'est pas ici."

- Je sais. Je t'ai vu seul à la fenêtre.

- Tu ferais mieux d'attendre en haut, dis-je. Il ne va pas tarder.

- Je peux l'attendre ici.

- Ce n'est pas prudent. Tu vas te faire ramasser par la police.

Elle me suivit jusque chez moi. Je pensai à plusieurs plaisanteries ironiques et désagréables que je pourrais faire, mais ni son anglais, ni son français n'étaient assez bons pour qu'elle pût en saisir l'ironie et, chose étrange, je n'avais aucun désir de la faire souffrir, ni même de me faire souffrir. Quand nous atteignîmes le palier, toutes les vieilles femmes tournèrent la tête et dès que nous fûmes passés, leurs voix s'élevèrent et sombrèrent, comme si elles chantaient en chœur.

- Que racontent-elles ?

- Elles se figurent que je reviens.

Dans ma chambre l'arbre que j'avais installé plusieurs semaines auparavant, pour le Nouvel An chinois, avait perdu presque toutes ses fleurs jaunes. Elles étaient tombées entre les touches de ma machine à écrire. Je les en extirpai.

- Tu es troublé, dit Phuong.

- Cela m'étonne de lui. Il est toujours si ponctuel.

J'ôtai ma cravate et mes chaussures et je m'allongeai sur le lit. Phuong alluma le poêle à gaz et mit l'eau à bouillir pour le thé. Cela aurait pu se passer six mois auparavant.

- Il a dit que tu allais partir bientôt, dit-elle.

- Peut-être.

- Il t'aime beaucoup.

- Je l'en dispense, dis-je.

Je vis qu'elle avait changé de coiffure, ses cheveux noirs et raides rejetés simplement sur les épaules. Je me rappelai qu'un jour Pyle avait critiqué sa façon compliquée de se coiffer qui - pensait-elle - convenait à la fille d'un mandarin. Je fermai les yeux et la retrouvai semblable à ce qu'elle était autrefois : elle était le sifflement de la vapeur, le cliquetis des tasses, elle était une certaine heure de la nuit, une promesse de repos.

- Il ne va pas tarder, dit-elle, comme si j'avais besoin d'être rassuré sur l'absence de Pyle. Je me demandai de quoi ils parlaient ensemble: Pyle prenait tout très au sérieux et il m'avait infligé ses conférences sur cet Extrême-Orient qu'il connaissait depuis autant de mois que moi d'années. La démocratie était un de ses autres dadas, et il avait des notions précises et exaspérantes sur ce que les Etats-Unis avaient fait et faisaient encore pour le monde. Phuong, d'autre part, était merveilleusement ignorante; si le nom de Hitler avait été cité dans une conversation, elle l'aurait interrompue pour demander qui il était. L'explication eût été d'autant plus difficile qu'elle n'avait jamais vu d'Allemands, ni de Polonais, et ne possédait qu'une connaissance très vague de la géographie de l'Europe; mais il va sans dire qu'elle était mieux renseignée que moi sur la princesse Margaret. Je l'entendis poser un tableau au pied du lit.

- Est-il toujours amoureux de toi, Phuong?

Lorsqu'on couche avec une Annamite, on a l'impression d'avoir un oiseau dans son lit : elles gazouillent et pépient sur l'oreiller. Je me rappelle avoir longtemps pensé que nulle de leurs voix ne chantait comme celle de Phuong. J'avançai la main et lui touchai le bras. Leurs os, en outre, sont aussi frêles que des os d'oiseaux.

- Réponds, Phuong.

Elle rit et j'entendis qu'elle frottait une allumette.

- Amoureux?

Peut-être était-ce une expression qu'elle ne comprenait pas.

- Veux-tu que je te fasse une pipe ? demanda-t-elle.

Quand je rouvris les yeux, elle avait allumé la lampe et le plateau était déjà préparé. La lueur de la lampe mettait sur sa peau des reflets d'ambre sombre, tandis qu'elle penchait sur la flamme un front que fronçait l'attention, pour chauffer la petite boule d'opium en faisant tourner son aiguille.

- Pyle ne fume toujours pas ? lui demandai-je.

- Non.

- Tu devrais le faire fumer, sinon il ne reviendra pas.

C'est une superstition chez elles qu'un amant fumeur d'opium revient toujours, fût-ce de France. Il se peut que la puissance virile soit diminuée par l'opium, mais elles préfèrent toutes un amant fidèle à un amant puissant. Elle malaxait la petite boule de pâte brûlante sur le bord convexe du fourneau de la pipe et je humais l'odeur de la drogue. Aucune autre odeur ne lui ressemble. A côté du lit, mon réveil marquait minuit vingt, mais déjà mon angoisse cédait. Pyle commençait à disparaître..."

"Our Man in Havana" (1958, Notre agent à La Havane)

Le roman se déroule à Cuba, sous la dictature de Batista, avant l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro. Le personnage principal est un anglais, Jim Wormold,

qui vend des aspirateurs à La Havane, et incapable de refuser quoique ce soit, se laisse enrôler comme agent des services secrets britanniques. Abandonné par sa femme, il élève seul Milly, une

jolie adolescente aux goûts dispendieux. Wormold n'aura aucune activité d'espionnage, et se contentant, pour amasser un petit pécule, d'inventer des missions et des recrutements d'agents

imaginaires. Cette aventure tragique et burlesque à la fois, cruelle aussi dans son dénouement, inspira à Carol Reed un classique du cinéma avec Alec Guinness dans le rôle de l'agent et

Maureen O'Hara (Our Man in Havana, 1966)...

"The Comedians" (1966)

Ç'est sur un paquebot hollandais, entre les Etats-Unis et Haïti, que se rencontrent les trois protagonistes de cette histoire. Trois noms interchangeables : Brown, le narrateur, est un Anglais cosmopolite dont la vie a été guidée par le hasard, un homme sans attaches, "l'homme seul par excellence"; à Haïti il vient rendre visite à l'amour, - une liaison avec une femme mariée -, et à la fortune, -un vieil hôtel sans clientèle qu'il possède. Smith est un Américain, idéaliste et végétarien, qui va en vacances à Haïti parce qu'il "aime les gens de couleur"; il est très différent du héros d' "Un Américain bien tranquille" et plus sympathique que Pyle. Jones est un quadragénaire un peu louche, qui se livre peu et semble fuir la police. Le navire débarque dans un univers de terreur et de misère; le royaume du président Duvallier dont Greene, après la Sierra Leone, Cuba et le Congo belge, dresse un tableau inoubliable. La peur règne partout, l'horreur est partout et l`auteur explique dans sa préface, "Je n`ai pas eu à noircir le président pour accroître l'effet dramatique. ll est impossible de rendre cette noirceur plus intense". Torture dans les prisons, sadisme des Tontons Macoutes, communications coupées, cette situation n'est pas anormale, la cruauté fait partie de la vie, se déplaçant comme le faisceau d'un projecteur d'une nation à l'autre. Non sans dignité d`ailleurs, les comédiens occidentaux devront avoir recours à la fuite. ll s'en faut de peu qu'ils ne soient tués, et - à part Brown qui est condamné à cause de son indifférence - ils en sortent purifiés et ennoblis par l'épreuve. Smith se révèle d`un héroïsme un peu ridicule. Jones, devenu humain et sympathique, parvient, sous la pression des circonstances, à affronter les dangers dont il se vantait d'avoir su triompher pendant la guerre. Mais les véritables héros sont du côté des Haïtiens : le terrible Concasseur, le poète devenu révolutionnaire, la maîtresse de Brown et son mari, l`ambassadeur désabusé. Le personnage qui a la plus grande envergure symbolique est le docteur Magiot. Ce grand spécialiste du cœur est le seul à oser sortir après le couvre-feu pour porter secours aux malades. Sage, noble, il croit à l`avenir du communisme, "la seule solution possible, semble-t-il, avec la religion". L'atmosphère est celle d'un roman policier, plein de violence, de scènes de vaudou, d'éléments burlesques et de mystère. Greene semble quant à lui désespéré. La foi pour la foi, qu'il s'agisse de religion, de communisme ou même des théories végétariennes de Mr. Smith qui veut éliminer la violence en réduisant le taux d'acidité du corps humain. (Trad. Robert Laffont, 1966).

"Travels with My Aunt" (1969, Voyage avec ma tante)

« Je rencontrai ma tante Augusta pour la première fois en plus d'un demi-siècle aux obsèques de ma mère. Ma mère avait près de quatre-vingt-six ans à sa mort ; ma tante était sa cadette de quelque onze ou douze ans. Deux ans plus tôt j'avais quitté la banque avec une retraite suffisante et une agréable "enveloppe". La Westminster nous avait absorbés et ma succursale faisait double emploi. De l'avis général, j'avais de la chance. Pour ma part, je trouvais le temps long. Je n'ai jamais pris femme ; j'ai toujours mené une existence paisible ; sauf un penchant pour les dahlias je n'ai pas de violon d'Ingres. Autant de raisons qui ajoutaient aux obsèques de ma mère un brin de piquant nullement déplaisant. » L'Orient-Express, Paris, Venise, Milan, Istanbul... Lorsque Tante Augusta fait irruption, tel un tourbillon, dans la vie d'Henry, celui-ci se laisse entraîner dans une folle poursuite à travers le monde....

L`intrigue s`ouvre sur une scène où le héros, Henry Pulling, assiste à l'incinération de sa mère. Lors de la cérémonie, il rencontre sa tante? Augusta Bertram? qui fait chanceler son sens de la réalité en l'assurant que la défunte n'est pas sa "vraie" mère. Tante Augusta, alerte septuagénaire, jouit d`une vitalité exubérante et contagieuse. Voyageuse infatigable, elle se fait escorter dans ses pérégrinations par un compagnon noir nommé Wordsworth. Henry, au contraire, est un terne retraité de la banque qui se consacre à la culture des dahlias dans un jardinet méticuleusement entretenu. Ainsi est obtenu cet effet de juxtaposition incongrue typique des meilleurs roman d'Evelyn Waugh par exemple. Quand sa tante lui suggère "une ou deux escapades", son neveu entend qu'il s`agit de simples excursions et se trouve soudainement entraîné dans une série de voyages mouvementés où il fera l'expérience du "monde de l`événement inattendu et imprévu" que la chère Augusta semble attirer. Après bien des aventures, il acceptera de "traverser la frontière pour entrer dans le monde de [sa] tante" dans lequel il n`avait fait que passer jusqu'ici en touriste. L`incinération, le voyage et le rêve ont leur fonction dans ce roman qui rassemble des lieux (Brighton, Istanbul, etc.) et des thèmes (la fuite, la mort) chers à Greene mais qui, pour une fois, baigne dans le rire et la comédie. Ce sont toujours le catholicisme, l'enfance, la mort qui fournissent à l`écrivain ses thèmes de prédilection. Ainsi la tante Augusta se voit comme une "catholique à demi croyante" qui "ne croit pas à toutes ces choses auxquelles croient les catholiques". Au cours de leurs tribulations, Henry s'enfonce dans un monde de contrebandiers loufoques, de dames buveuses de whisky, de policiers caricaturaux. Il s'apparente malgré tout à d`autres héros greeniens en quête de leur vérité, mais vu cette fois sous un éclairage moins noir, et même franchement comique, quand il passe de nouvelles frontières tant physiques que spirituelles. Il en fut tiré, en 1972, un film attrayant mais peu fidèle sous la direction de George Cukor. (- Trad. Robert Laffont, 1970).

"JE rencontrai ma tante Augusta pour la première fois en plus d'un demi-siècle aux obsèques de ma mère. Ma mère avait près de quatre-vingt-six ans à sa mort; ma tante était sa cadette de quelque onze ou douze ans. Deux ans plus tôt j'avais quitté la banque avec une retraite suffisante et une agréable "enveloppe". La Westminster nous avait absorbés et ma succursale faisait double emploi. De l'avis général j'avais de la chance. Pour ma part je trouvais le temps long. Je n'ai jamais pris femme ; j'ai toujours mené une existence paisible; sauf un penchant pour les dahlias je n'ai pas de violon d'lngres. Autant de raisons qui ajoutaient aux obsèques de ma mère un brin de piquant nullement déplaisant.

Mon père était mort depuis plus de quarante ans. Entrepreneur en bâtiment. d'un naturel somnolent. il avait coutume de faire de petites siestes, l'après-midi. en toute sorte de lieux surprenants. Et ce, à l'irritation de ma mère, femme énergique et qui aimait à le débusquer pour troubler son repos. Enfant, pénétrant dans la salle de bain (nous demeurions alors à Highgate). je me souviens d'y avoir trouvé mon père dormant tout habillé dans la baignoire. Je suis assez myope et crus d'abord à un pardessus nettoyé par ma mère, puis j'entendis mon père chuchoter : "Pousse le verrou intérieur avant de sortir." Il était trop paresseux pour s'arracher à la baignoire, et trop endormi, j'imagine, pour mesurer le caractère totalement irréalisable de son ordre. Il y eut aussi l'époque où, ayant à construire un groupe d'appartements à Lewisham, il s'offrait ses petits sommes dans la cabine de la grue géante, et jusqu'à son réveil, le bâtiment n'allait plus. Ma mère, à qui l`altitude ne faisait pas peur, grimpait aux échelles jusqu'en haut des échafaudages dans l'espoir de l'y découvrir, alors qu'il y avait autant de chances de le retrouver au fond des excavations du futur garage souterrain. J 'avais toujours cru leur couple normalement heureux : leurs rôles jumeaux - la chasseresse et la proie - leur convenaient, je pense; car ma mère. dans les premières images que je pus me former d'elle, avait pris à la longue un port de tête constamment en alerte et une façon méfiante de trotter que je comparais à ceux d'un chien de chasse. Qu'on me pardonne ces évocations du passé : rien ne leur est favorable comme des obsèques, à cause de toute cette vague attente qui n`en finit pas. Le service avait lieu dans un crématorium fort connu. L'assistance était assez maigre, mais on la sentait aux aguets, parcourue de ce léger frémissement d'expectative que l'on n'éprouve jamais au bord d'une tombe. Et si les portes du four allaient refuser de s'ouvrir? le cercueil, se coincer sur le chemin de la fournaise? Derrière moi, j'entendis une voix. distinctement claire et vieille, dire : "Une fois, j'ai assisté à une incinération prématurée". C'était - non sans peine j'établis la ressemblance avec une image de l'album de famille - ma tante Augusta, arrivée en retard et vêtue assez comme notre chère et regrettée reine Mary se fût peut-être habillée si elle eût été encore de ce monde et eût tant soit peu sacrifié à la mode actuelle. Je fus surpris parle rouge éclatant de ses cheveux monumentalement échafaudés, et par ses deux dents de devant, très grandes, dont la vitalité semblait l'apparenter à l'homme de Néanderthal. Quelqu'un fit : «Chutl» et un clergyman entama une prière qui devait être de son cru; je ne l'avais jamais entendu réciter à aucun autre service funèbre, et Dieu sait si j'en ai subi en mon temps. On s'attend qu'un directeur de banque rende les derniers devoirs à n'importe quel vieux client qui n'est pas, comme nous disons, « en rouge »; et de toute manière. j'ai un faible pour les obsèques. C'est l'occasion pour les gens de se montrer généralement sous leur meilleur jour, sérieux et sobres, et optimistes quant à leur immortalité personnelle.

Les obsèques de ma mère se déroulèrent sans la moindre anicroche. En bonne économie, on récupéra les fleurs répandues sur le cercueil. lequel, sur la simple pression d'un bouton, nous quitta et glissa hors de notre vue. Après quoi, dehors. dans la lumière inquiète. je serrai la main à bon nombre de neveux, nièces et cousins que je n'avais pas vus depuis des années et que j'étais incapable d'identifier. Il était convenu que je devais attendre les cendres; ce que je fis en conséquence, tandis que la cheminée du crématorium fumait doucement au-dessus des têtes.

- "C`est sûrement toi Henry, dit Tante Augusta. en me considérant d'un air pensif et de ses yeux d'un bleu de mer profond.

- Oui, dis-je. et c'est sûrement vous Tante Augusta.

- Cela fait bien longtemps que je n'avais eu signe de vie de ta mère. me dit-elle. J'espère qu'elle a eu une mort facile.

- Mon Dieu, oui, vous savez. à cet âge... le cœur s'arrête. C`ést tout. Elle est morte de vieillesse.

- De vieillesse ? Elle n'avait que douze ans de plus que moi!" se récria Tante Augusta d'un ton accusateur."

"Our Man in Havana" (1958)

L'œuvre littéraire du romancier anglais Graham Greene (1904-1991) est abondante et diverse. Notre Agent à La Havane (1958) se situe au milieu de sa carrière. Greene a déjà laissé derrière lui les romans « catholiques » de ses débuts, qui ont marqué leur époque (surtout La Puissance et la gloire, 1940), mais ne touchent pas de la même façon le lecteur d'aujourd'hui. D'un autre côté, "Notre Agent à La Havane" n'appartient ni à la veine franchement comique de l'avant-dernière période (Voyages avec ma tante, 1969), ni à l'apparente austérité teintée d'invention baroque de la toute dernière phase (Le Docteur Fischer de Genève, 1980). 1. Un espion imaginaire - L'œuvre romanesque de Greene se caractérise entre autres par la variété géographique et politique des terrains qu'elle couvre. Plusieurs pays d'Afrique, le Mexique, le Vietnam, Haïti figurent parmi ses décors ; de tous Greene parle avec compétence.

Notre Agent à La Havane se passe, comme l'indique son titre, à Cuba ; l'action se situe avant l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, sous la dictature de Batista. Celui-ci n'est pas nommé dans le roman, mais représenté par son chef de la police, appelé Ventura dans la réalité, Segura dans la fiction. Le personnage principal – qui ne mérite pas d'être qualifié de héros – est l'Anglais Wormold, qui vend des aspirateurs à La Havane. Par mollesse, par incapacité de prendre une décision, fût-ce celle d'un refus, il se laisse enrôler comme agent des services secrets britanniques. Wormold, abandonné par sa femme, élève seul leur fille Milly, jolie adolescente qui a des goûts dispendieux. Wormold n'aura aucune activité d'espionnage, mais amassera pour sa fille un pécule en envoyant des rapports et des notes de frais concernant ses missions et celles des collaborateurs qu'il prétend avoir recrutés ; missions et agents sont purement imaginaires ; seul son compte en banque est réel. Un séjour que fait Wormold à Kingston est évoqué dans une page caractéristique de l'univers de Greene : « Il y a Fiction et invention - Un des aspects significatifs de "Notre Agent à La Havane" est la création par le personnage central d'un monde imaginaire à l'intérieur d'un univers de fiction ; ce processus force à la réflexion sur la nature et le fonctionnement de l'invention en littérature. Ce n'est pas à dire que Notre Agent à La Havane soit essentiellement un livre grave. Il n'a en tout cas rien de triste. L'action rapide, les rebondissements imprévus, les degrés divers du comique, du simple burlesque aux subtilités de l'humour, font au contraire partie de son essence. Où se situe dans tout cela le catholicisme de Greene, porté aux nues par une partie des critiques comme l'écrivain François Mauriac, mais détesté par d'autres, dont le romancier anglais George Orwell ? Dans Notre agent à La Havane, ce catholicisme paraît étriqué et parfois ridicule. Le seul personnage fidèle à l'église de Rome est Milly Wormold ; cette jeune personne pratique sa religion avec un formalisme qui ne la prive d'aucun de ses divertissements égoïstes, conduisant son père à accepter des ressources financières d'origine pour le moins suspecte. Milly joue en virtuose des réconforts de la pénitence et de l'absolution. Pourtant, Milly et son catholicisme ne sont pas loin d'avoir le dernier mot, lorsque la jeune fille déclare que le remariage de son père avec sa secrétaire Beatrice, qui consacre l'union de deux divorcés, lie entre eux deux païens. Mais Greene ne semble ni croire que cette vie « dans le péché » condamne Wormold à la damnation éternelle ni inviter les lecteurs à s'en mettre en peine.

Le roman de Graham Greene a été porté à l'écran en 1959, réalisé par Carol Reed, avec Alec Guiness dans le rôle de Wormold, Burl Ives, Maureen O’Hara, Noel Coward, et Ralph Richardson ...

"The Human Factor" (1978)

Avec ce roman publié en 1978, Graham Greene va s`aventurer sur des territoires que hante John Le Carré. "Tout homme amoureux est un espion en puissance", fait-il dire à l'un de ses personnages. Ici un agent double nommé Castle cherche à aider des Noirs sud-africains amis de sa femme de couleur. ll devient une "taupe" et transmet des renseignements aux Soviétiques. Les fuites sont découvertes, l`adjoint de Castle est assassiné par méprise à la place de celui-ci qui se réfugie, avec l'aide des Russes, à Moscou où, tel Robinson Crusoe,

il fera l'expérience de la solitude. Castle, être solitaire, aspire à prendre sa retraite des Services secrets mais doit continuer à cautionner ce qu`il appelle "le système" afin de rembourser les dettes contractées à l'occasion de la fuite de sa femme en Angleterre. Espion, agent double par choix délibéré, il n'a point d'ami et ne croit plus en rien. Ayant pris conscience de la corruption et de la cruauté sadique de l'univers des renseignements (qui l`ont contaminé), il contribue à son tour par ses propres actions à contaminer ses semblables. Ainsi son collègue Davis, être veule qu'un romantisme de jeunesse a fait fourvoyer dans la carrière, est-il soupçonné de trahison et assassiné par erreur à sa place.

Comme dans tous les romans de Greene, le héros est racheté, son cynisme adouci par l'amour qu'il porte à sa femme Sarah et au fils de celle-ci, Sam. Auprès d`elle il redevient Maurice. Tous ses actes sont accomplis pour eux, tous tendent à préserver le fragile sanctuaire qu`ils se sont ménagé. Castle a trahi son pays pour l'empêcher de participer aux agissements de l'Afrique du Sud et des Etats-Unis, dit-il. Et Sarah de lui répondre : "Nous avons notre propre patrie. Toi et moi et Sam. Celle-là tu ne l`as jamais trahie, Maurice". Castle s'efforce de se raccrocher à cette certitude tout en sachant que son amour lui fait courir tous les risques car un homme amoureux est un "anarchiste qui porte sur lui une bombe à retardement". L'amour qu'il voue à sa femme est sacré ; mais elle est ce "facteur humain" qui le rend imprudent. En lui donnant trop, il met sa sécurité en péril et sera contraint, pour la préserver, d'être séparé d`elle. Ce sacrifice, seule faiblesse du protagoniste. l'exile pour toujours dans les froides solitudes moscovites. Devenu citoyen soviétique, il reste seul, ayant renoncé à tout pour rien; jamais il n`atteindra la cité de ses rêves, celle de la "paix de l'esprit".

Roman désespéré où Greene suggère qu'aucune issue n'est possible, ni dans le rêve, ni dans la religion, ni dans une amélioration quelconque de la condition humaine. On a souvent remarqué les ressemblances existant entre la destinée tragique de Maurice Castle et celle de Kim Philby, ami du romancier et agent double qui, démasqué, dut se réfugier à Moscou en 1963. (Trad. Robert Laffont, 1979).

Nancy Mitford (1904-1973)

Née à Londres, Nancy Mitford est l'une des célèbres six filles excentriques du second baron Redesdale qui vont défrayer la chronique mondaine du Londres des

années 1940. Diana Mitford (1910-2003) épousa le dirigeant fasciste britannique Oswald Mosley, Unity (1914-1948) fut tant obsédée par Adolf Hitler qu'elle émigra en Allemagne, Jessica (1917-1996)

épousa la cause républicaine pendant la guerre d'Espagne puis émigra aux Etats-Unis, et si Pamela (1907-1994) vécut une existence paisible, Nancy devint une romancière à succès. Comme Evelyn

Waugh, Nancy Mitford dans les années 1920, attire la bonne société intellectuelle pendant la Seconde Guerre mondiale dans sa librairie de Curzon Street. Après un premier roman, "Highland Fire"

(1931), elle connaît le succès en 1945 avec "The Puirsuit of Love". Entretemps, depuis 1945, elle vit en France et s'entiche du XVIIIe siècle au point d'écrire sur le sujet nombre de biographies.

Dans "The Pursuit of Love" comme dans "Love in a cold climate", Nancy Mitford met en scène une excentrique famille, les Raddlett, inspirée de ses propres parents et soeurs, et ridiculisent les

aristocrates anglais à travers la famille Montdore, snobs autoritaires qui s'érigent en arbitres des goûts et conventions, avec un ton satirique et un réalisme dans l'écriture qui firent son

succès. "The Blessing" (1951), "Don't Tell Alfred" (1960)., ainsi que l'anthologie "Noblesse Oblige. An Enquiry into the Identifiable Characteristics of the English Aristocracy (1956) sont

devenus des classiques du genre.

The Pursuit of Love (1945, La Poursuite de l'amour)

"Désireuses de conquérir leur destin, deux jeunes aristocrates anglaises aspirent à l’amour comme elles s’éprendraient d’un rêve. Tandis que l’une se

précipite vers le mariage avec fougue, la seconde guette patiemment l’élu qui viendra bouleverser sa vie. Dans le trouble de l’avant-guerre débute alors un long apprentissage sinueux et

passionné, à jamais universel."

Love in a cold climate (L'Amour dans un climat froid)

"Chronique brillante, spirituelle et gaie, émouvante aussi, de l’aristocratie anglaise de l’immédiat avant-guerre. Débutantes rose bonbon ou

douairières, les « Honorables » ladies de Nancy Mitford n’ont décidément que le grand amour à l’esprit. Passés les premiers émois sentimentaux de La Poursuite de l’amour, c’est avec délectation

que l’on retrouve Fanny et Polly, très chics jeunes filles de l’aristocratie anglaise. Paisiblement mariée, la première narre les rocambolesques démêlés conjugaux de la seconde, tandis que sa

mère, Lady Montdore, est victime du démon de midi."

"Lady Montdore loved anybody royal. It was a genuine emotion, quite disinterested, since she loved them as much in exile as in power, and the act of curtsying was the consummation of this love. Her curtsies, owing to her frame, did not recall the graceful movement of wheat before the wind. She scrambled down like a camel, rising again backside foremost like a cow, a sdtrange performance painful it might be supposed to the performer, the expression on whose face, however, belied this thought..."

"Lady Montdore adorait les têtes couronnées, quelles qu'elles soient. Son émotion était sincère, parfaitement désintéressée, puisqu'elle les aimait autant en exil qu'au pouvoir, et faire la révérence était la consommation de cet amour. Ses révérences, du fait de sa corpulence, ne rappelaient pas exactement le mouvement gracieux du blé dans le vent. Elle s'effondrait à la manière d'un chameau, puis se relevait le postérieur le premier comme une vache, et si l'on pouvait supposer, à regarder cet étrange spectacle, qu'elle souffrait, l'expression de son visage n'en reflétait pas moins cette idée..."

"Pigeon Pie" (1940, Tir aux pigeons)

"Au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale, Lady Sophia Garfield rêve de devenir une belle espionne. C’était sans imaginer qu’elle serait confrontée à

une troupe d’officiers allemands dans sa propre maison… Et encore moins qu’ils tueraient sa domestique, et prendraient son bouledogue adoré en otage…Mais ne pouvant passer son temps à démasquer

des ennemis, Sophia conserve ses loisirs aristocratiques. Elle va ainsi régulièrement prendre le thé au Ritz avec ses amis farfelus et échafaude avec malice des plans pour séduire le fringant

Rudolph Jocelyn et en éloigner sa rivale, la princesse Olga Gogothsky."