- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille - Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Lewin - Mayo - Maslow

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

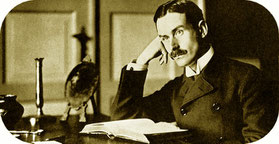

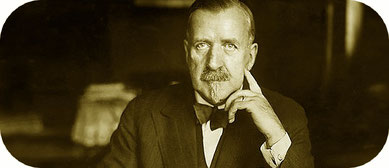

Thomas Mann (1875-1955), "Buddenbrooks" (1901), "Der Tod in Venedig" (1913), "Betrachtungen eines Unpolitischen" (1918), "Der Zauberberg" (1924), "Mario und der Zauberer" (1929), "Joseph und seine Brüder" (1933), "Lotte in Weimar" (1939), "Doktor Faustus" (1947) - Heinrich Mann (1871-1950), "Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen" (1905) - ...

Last update: 12/31/2016

Thomas Mann fut I'un des plus importants romanciers germanophones de la première moitié du XXe siècle, on a pu dire de lui qu'il offrait une synthèse singulière de la pensée allemande, un Goethe qui aurait lu Nietzsche après s'être nourri de Schopenauer, ses trois influences majeures. Les événements qui ravagèrent son pays lui fournirent suffisamment de matériau pour traiter le thème récurrent de ses romans, histoires et essais, et son jugement de la culture européenne. Son premier roman important, "Buddenbrooks" (1901), présente une famille bourgeoise (qui pourrait être la sienne) et ses affaires sur quatre générations. Alors que les générations se succèdent, la vitalité et l'engagement pratique dans le monde des aïeux de la famille cèdent progressivement la place à des sensibilités plus artistiques. Mais ce qui aurait pu être un progrès sape les critères familiaux qui mettaient en avant le succès matériel. Un autre de ses célèbres romans, "Der Tod in Venedig" (La Mort à Venise, 1912) pousse plus avant le thème de la dégénérescence. Pour nombre, la Première Guerre mondiale sonna le glas de l'ère de la culture européenne. Chez Mann, elle stimula sa fibre patriotique et son sens de la responsabilité sociale de l'artiste. Au début, il tenta de justifier l'autoritarisme de l'époque dans "Considérations d'un apolitique (1918), mais il changea de cap au cours des années 1920. Son important roman suivant, "Der Zauberberg" (La Montagne magique, 1924). suggère le dilemme de son positionnement. ll y raconte l'histoire d'un jeune homme qui, à I'aube d'une carrière d'ingénieur, visite un sanatorium dans une contrée perdue des Alpes suisses. ll passe finalement sept ans parmi un groupe de patients représentatif d'une coupe transversale de la culture européenne d'avant la guerre. Le jeune homme se complaît dans une vie d'introspection, côtoyant les éventualités de l'amour et de la mort. À la fin, il rejette cet égoïsme et renoue avec le monde. Lorsqu'il quitte la cage dorée du sanatorium, il est incorporé dans l'armée.

La fin des années 1920 et le début des années 1930 virent l'émergence du nazisme en Allemagne. Mann réagit à cette situation avec son roman "Mario und der Zauberer" (Mario et le magicien, 1929), dans lequel le personnage du fascisme est incarné par le magicien, qui

représente lui-même le lien entre l'artiste et le charlatan. Cette œuvre, ainsi que d'autres essais et des conférences, obligea Mann et sa femme à fuir, pour la Suisse, l'arrlvée de Hitler au pouvoir, en 1933. En 1938, ils émigrèrent aux États-Unis où Mann ne cessa jamais d'écrire d'importants ouvrages. En 1933, il publia la première des quatre parties de "Joseph und seine Brüder" (Joseph et ses frères) qui reprend l'histoire de Joseph dans la Bible, en mettant particulièrement l'accent sur les thèmes du mythe et de l'histoire, de l'individu et de la tribu, ainsi que de l'émergence de la religion monothéiste. ll publia ensuite en 1939 "Lotte in Weimar" (Lotte à Weimar) en écho à "Die Leiden des jungen Werthers" (Les Souffrances du jeune Werther, 1774), de Goethe. L'évocation de la civilisation humaniste du Weimar de Goethe constitue un pendant poignant à l'extrémisme des nazis. "Doktor Faust" (Le docteur Faustus, 1947) propose un commentaire plus explicite sur les événements en Allemagne qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire est celle d'un compositeur allemand qui conclut un pacte dans le but d'échanger le don d'amour contre vingt-quatre ans de don artistique. Les vingt-quatre années passées, il est affecté par la déchéance mentale, mais survivra ainsi dix années de plus avant de mourir, en 1940. Après la Seconde Guerre mondiale, Mann retourna régulièrement en Allemagne, mais n'y vécut pas....

Thomas Mann (1875-1955)

Le "Bildungsroman" de Thomas Mann, "La Montagne magique" (1924), naquit dans un lieu spécifique, le Berghof, un sanatorium séparé du reste du monde et de

ses événements, un lieu baigné d'un air limpide où le temps s"écoule différemment, où chacun voit en condensé le monde à sa façon, où sur un même plan s'expose la vie, la maladie, la mort. C'est

à partir de ce lieu magique que se transforme le regard que l'on peut porter sur le monde et la société qui nous entoure : Mann comprend que cette prétendue civilisation, dans laquelle se

déroule son existence, mène les hommes vers la mort et la destruction, et ce avec d'autant plus d'inéluctabilité que nulle conception du monde ne semble pouvoir apporter de réelles

réponses...

Thomas Mann naît au sein d'une famille aisée de Lübeck et se fait remarquer à 26 ans par un premier chef d'oeuvre, "Les Buddenbrook", qui raconte le déclin d'une famille semblable à la sienne : la prospérité de sa famille s'éteignit avec la mort de son père. Le thème de la décadence de la bourgeoisie devient un fil conducteur de son oeuvre. En 1905, il épouse la fille d'un riche industriel, Katia Pringsheim.En 1912, Thomas Mann se rend au sanatorium Berghof (Davos, Suisse) où sa femme se rétablit d'une maladie pulmonaire et, lorsque éclate la Première Guerre mondiale, sa vision de la société se trouve radicalement transformée : elle va constituer la trame de son roman, "La Montagne magique", qu'il révisera des années durant et ne publiera qu'en 1924.

En 1933, face à la montée en puissance des nazis, Thomas Mann quitte l'Allemagne pour la Suisse et, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, gagne les Etats-Unis, se fait naturalisé américain, s'installe en Californie et, lui qui a toujours pensé que l'écrivain devait être étranger à la politique, a du pendant un demi-siècle, prendre position publiquement et multiplier les "appels à la raison".

Thomas Mann retourne s'installer en Europe à la fin de sa vie, en 1952, mais refuse de choisir entre les deux Allemagnes, et s'établit près de Zurich. A sa

mort, il est, de tous les écrivains de son pays, le plus connu dans le monde et le plus traduit. Mais au fond, Thomas Mann, le plus allemand parmi les écrivains de son temps, semble n'avoir

jamais éprouvé l'impression que les hommes aient fait beaucoup de progrès depuis le XIXe siècle...

Parmi ses oeuvres, "Les Buddenbrook" (1901, Buddenbrooks), "La Mort à Venise" (Der Tod in Venedig, 1913), Considérations d'un apolitique (1918,

Betrachtungen eines Unpolitischen), Confessions du chevalier d'industrie Félix Krull (Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, 1922), Tonio Kröger (nouvelle, 1903), La Montagne magique (Der

Zauberberg, 1924), Joseph et ses frères (1933-1943, Joseph und seine Brüder), Charlotte à Weimar (1939, Lotte in Weimar), Le Docteur Faustus (1945, Doktor Faustus), L'Élu (1951, Der

Erwählte)...

"Les Buddenbrook" (1901, Buddenbrooks, Verfall einer Familie)

Buddenbrooks est l’histoire d’une famille, - il n’y a donc pas de personnage principal central - , l' «histoire du déclin d'une famille», que l'auteur va puiser dans son existence même et celle des Mann. Ceux-ci étaient, comme ces Buddenbrook, négociants à Lübeck, dans la sphère hanséatique de l'Allemagne du Nord, depuis trois générations quand, à la mort du père de l'écrivain (1891), la firme dut être liquidée. Il y avait certes dans la génération de Thomas, son frère aîné Heinrich, ses sœurs et le cadet, Victor, mais tous "désertèrent", pour la littérature le plus souvent. C'est cette inspiration tirée d`une expérience personnelle qui détermine la structure particulière du roman, c'est dans la vie de Thomas Buddenbrook, extérieurement si impeccable, mais intérieurement tant angoissé, que ce déclin se mesure. Et la victime de ce déclin, celui qui en porte l'héritage, c'est le fils de Thomas, Hanno, dont l’histoire domine la dernière partie du roman. Enfin, le seul personnage présent tout au long du roman est la sœur de Thomas, Antonie, qui est pressée par son père de rejeter l’homme qu’elle aime : déçue par ses deux mariages, elle fera preuve d’une résilience apparemment sans limite face à la souffrance...

"Les Buddenbrook" retracent donc le chemin qui a mené des débuts de la firme, vers 1830, à un point qui, dans le roman, indique l'inéluctable fin de la dynastie. La thèse qui sous-tend l'ouvrage a été déjà fortement discutée : Thomas Mann distingue bourgeois et artistes, la vie et l'esprit ont des exigences inconciliables, l'énergie vitale des hommes dépérit quand leur culture intellectuelle se développe. On retrouve ainsi les grands inspirateurs de Thomas Mann, Schopenhauer et Nietzsche (dans un monde en plein bouleversement politique et développement technique, l’attention de Mann est toute intérieure, spirituelle et psychologique, ce qu'il entend, ce sont les affrontements entre les idéaux des différents membres de la famille et la perte de la croyance des Buddenbrook dans les valeurs sociales et morales qui leur semblaient autrefois évidentes) et Richard Wagner (Mann adopte le leitmotiv du compositeur, -une phrase musicale liée à un personnage ou à un lieu particulier -, à un usage littéraire, chaque Buddenbrook possède une marque particulière qui caractérise ses préoccupations ou son destin)...

Mann a terminé Buddenbrooks en juillet 1900 et son éditeur berlinois, Samuel Fisher, l’a publié en deux volumes un peu plus d’un an plus tard. Avec six marks par volume, le roman était relativement cher et les ventes initiales étaient modestes. Les gens de Lübeck étaient indignés, car ils entendaient se reconnaître dans l'image qu'il serait donner de leur ville, et, bien que jamais mentionné par son nom dans Buddenbrooks, Lübeck était bien le cadre du roman, identifiable par de véritables monuments, tels que Mengstrasse. Le commerce était son moteur, contrôlé par une poignée de familles, y compris les Manns et les Buddenbrooks au XIXe siècle. À partir de 1871, elle est devenu un État autonome au sein de l’Empire allemand....

PREMIÈRE PARTIE - CHAPITRE PREMIER -

— Quel est le sens de ces paroles… de ces paroles…?

— Eh, v’là bien l’diable, c’est la question, ma très chère demoiselle !

La consule Buddenbrook, assise auprès de sa belle-mère sur le raide canapé laqué de blanc, tendu de jaune clair, où saillait un mufle de lion doré, glissa un regard vers son mari installé dans un fauteuil voisin, puis, venant au secours de sa fille blottie sur les genoux de son grand-père, à côté de la fenêtre :

— Tony ! dit-elle. Je crois que Dieu m’a…

Alors, la jeune Antonie, âgée de huit ans, gracile dans sa petite robe de légère soie changeante, détourna un peu sa jolie tête blonde du visage de son grand-père et, promenant dans la pièce, sans rien voir, son regard grisbleu tendu par la réflexion, répéta pour la troisième fois :

— Quel est le sens de ces paroles ?

Puis lentement :

— Je crois que Dieu m’a… créée ainsi que toutes les créatures, ajouta-telle vivement, le visage épanoui.

Et soudain, retrouvant un terrain lisse, radieuse, déchaînée, elle dévida tout d’une haleine, textuellement et d’un bout à l’autre, l’article du catéchisme tel qu’il venait d’être réédité, revu et approuvé en l’an de grâce 1835 par le très haut et très docte Sénat.

« Tiens ! pensait-elle. Une fois lancé, on se croirait en hiver, en train de dévaler avec mes frères dans notre petite luge la pente du mont Jérusalem. C’est à en perdre la tête ! Et puis, impossible de s’arrêter, quand bien même on le voudrait. »

« … et m’a donné vêtements et chaussures, le manger et le boire, maison et biens, femme et enfants, champs et bétail… »

Cette fois, le vieux Monsieur Johann Buddenbrook n’y tint plus. Il laissa enfin fuser son rire habituel, ce petit rire rentré et pourtant clair qu’il avait tenu préparé en secret. Il riait du plaisir qu’il avait à tourner en ridicule le catéchisme, et c’était là, vraisemblablement, l’unique objet de cet examen. Il s’enquit des champs et du bétail de Tony, voulut savoir ce qu’elle demandait du sac de blé et s’offrit à faire des affaires avec elle. Son visage bienveillant, rond, fleuri d’un rose délicat, auquel il eût été bien incapable, avec la meilleure volonté du monde, de donner un air de méchanceté, s’encadrait de cheveux poudrés à frimas, et quelque chose comme un léger soupçon de natte descendait sur le large col de sa redingote gris souris. Malgré ses soixante-dix ans, il n’avait point été infidèle à la mode de sa jeunesse, il n’avait renoncé qu’aux passementeries entre les boutons et les grandes poches, mais pas une fois dans sa vie il n’avait troqué la culotte contre le pantalon. Son double menton s’étalait, largement épanoui, sur le jabot de dentelle blanche.

Tous, ne fût-ce que par déférence pour le chef de famille, s’étaient mis à l’unisson de son rire. Madame Antoinette Buddenbrook, née Duchamps, pouffa exactement de la même manière que son mari. C’était une dame corpulente ; de lourdes boucles blanches retombaient sur ses oreilles ; sa robe rayée de noir et de gris clair et dépourvue de toute garniture décelait la simplicité et la modestie ; de ses mains encore belles et blanches, elle maintenait sur ses genoux un petit réticule de velours. Les traits de son visage avaient, au cours des années, pris une ressemblance étonnante avec ceux de son mari. Seules la coupe et la vivacité de ses yeux sombres trahissaient tant soit peu son origine à demi latine : elle descendait par son grand-père d’une famille de la Suisse française, mais était native de Hambourg. Quant à sa belle-fille, Mme Elisabeth Buddenbrook, une Kröger, elle riait, elle, du rire des Kröger : il s’annonçait par un petit bruit des lèvres, puis éclatait tandis qu’elle pressait son menton contre sa poitrine.

Elle était, comme tous les Kröger, d’une élégance suprême ; non pas qu’elle fût une beauté, mais elle inspirait à tous, par sa voix limpide et calme, par la sérénité, la sûreté, la douceur de ses mouvements, un sentiment de clarté et de confiance. Sa chevelure rousse, qu’elle tressait en couronne au sommet de sa tête et frisait en larges boucles au-dessus des oreilles, s’harmonisait avec un teint d’une blancheur extraordinaire, parsemé çà et là de fines taches de rousseur. Le trait caractéristique de son visage au nez un peu trop long, à la bouche petite, était l’absence de toute dépression entre la lèvre inférieure et le menton. Son court corsage ajusté, aux manches très bouffantes et où s’adaptait une étroite jupe de soie vaporeuse, semée de fleurs claires, dégageait un cou d’une beauté achevée, paré d’un ruban de satin sur lequel scintillait un motif de gros diamants.

Le consul, avec quelque nervosité, se pencha en avant de son fauteuil. Il portait un habit de couleur cannelle à larges revers et des manches à gigot, serrées au poignet. Le pantalon collant était en étoffe blanche lavable et s’ornait de bandes noires sur les côtés. Autour du rigide faux col, entre les pointes duquel s’insérait son menton, s’enroulait, épaisse et large, la cravate de soie, emplissant toute l’échancrure du gilet bigarré… De son père, il avait les yeux bleus, un peu enfoncés et attentifs, avec quelque chose de plus rêveur peut-être dans l’expression. Les traits de son visage étaient cependant plus graves et plus accusés ; il avait le nez proéminent, fortement busqué, et ses joues, que coupait en leur milieu la patte de lièvre blonde et frisée, paraissaient beaucoup moins pleines que celles du vieillard.

Mme Buddenbrook se tourna vers sa bru, lui pressa le bras, coula un regard vers ses genoux en étouffant un petit rire et dit, avec sa faute habituelle de prononciation :

— Bethsy, « il » est toujours le même, mon vieux… ?

La jeune femme, sans mot dire, esquissa de sa main fine un petit geste de menace qui fit tinter doucement son bracelet d’or ; puis, dans un mouvement familier, ses doigts remontèrent du coin de sa bouche vers sa coiffure, comme pour ramener un cheveu égaré.

Le consul, cependant, observa, sur un ton d’affectueux et souriant reproche :

— Oh ! père, je vous y reprends à railler ce que nous avons de plus sacré !…

On s’était réuni dans « le salon des paysages », au premier étage de l’antique et spacieux hôtel que la maison Johann Buddenbrook venait d’acquérir dans la Mengstrasse et que la famille occupait depuis peu. Les tapisseries solides et souples, séparées des murs par un espace vide, représentaient de vastes paysages aux couleurs tendres, comme le mince tapis qui revêtait le sol, des idylles dans le goût du XVIIIe siècle : joyeux vignerons, laboureurs diligents, bergères joliment enrubannées qui, penchées sur le miroir de l’onde, tenaient sur leurs genoux des agneaux bien peignés ou échangeaient des baisers avec de galants bergers… Des soleils couchants où dominaient les ors baignaient la plupart de ces paysages, s’harmonisant ainsi avec l’étoffe des meubles laqués de blanc et les rideaux de soie des fenêtres.

(...)

LES BUDDENBROOK, qui porte en sous-titre, "Décadence d'une famille", entend donc présenter un cas exemplaire symbolisant la bourgeoisie du XIXe siècle, victime de sa façon d'être : la cause de cette chute serait à chercher dans le fait que non seulement la bourgeoisie a éveillé, dans le domaine politique et social, la conscience des classes populaires, les amenant ainsi à se poser en rivales, mais surtout dans le fait qu'elle a suscité un univers artistique, poétique et sentimental, qui, bien qu'il ait rendu son âme plus complexe, et sa vie intérieure plus riche et plus raffinée, a miné sa volonté créatrice et sa capacité d'action pratique. L'histoire des Buddenbrook reflète précisément ce lent et graduel anéantissement de la bourgeoisie. De ce mois d'octobre 1835, où, dans Lübeck, noble et libre cité de la Hanse, Johann Buddenbrook "senior", propriétaire de la firme du même nom fondée en 1768, fournisseur en céréales de l'armée de S.M. le roi de Prusse, donne, pour inaugurer sa nouvelle résidence, un fastueux banquet dans le palais de la Mengstrasse, - c'est par un repas de 60 pages que débute le roman-, ..

" ... On était assis sur de lourdes chaises à haut dossier, on mangeait dans une lourde argenterie des mets lourds et savoureux arrosés de vins lourds et rares, et chacun disait son opinion. On parla bientôt affaires et l’on glissa insensiblement dans le dialecte, dans ce parler traînant et lourd, qui paraissait concilier un laconisme tout commercial et une désinvolture de gens bien rentés, et qu’ils outraient parfois, ironisant avec bonhomie à leurs propres dépens...."

... jusqu'à cette grise et brumeuse soirée de l'hiver de 1876 où le jeune Hanno, dernier et frêle héritier de la famille, s'éteint dans le pavillon de banlieue où sa mère s'est résignée à vivre, avant de regagner définitivement la Hollande d'où elle était venue ..

Basé donc sur l'histoire de la famille de Mann, le roman raconte l'histoire de quatre générations de Buddenbrook, qui, comme les ancêtres de Mann, sont de riches négociants en grains dans le port allemand de Lübeck, sur la mer Baltique. Le roman commence à l'apogée de leur succès commercial : le chef actuel, le vieux Johann, et son fils et associé, le jeune Johann, viennent de confirmer leur statut social élevé en achetant l'une des plus grandes maisons de la ville à une ancienne dynastie de marchands aujourd'hui disparue. Dans les premiers chapitres, la famille Buddenbrook et ses amis fêtent la pendaison de crémaillère avec une opulence bourgeoise et confiante. Pourtant, cette prospérité est précaire.

Après la mort de son père, le jeune Johann prend la relève. Il a le sens des affaires, l'énergie et l'autorité de ses prédécesseurs, mais il meurt subitement. Le pressentiment s'installe autour de ses enfants, dont Thomas, l'aîné, qui prend la tête de l'entreprise. Elégant et artiste, il épouse une héritière d'Amsterdam, hors des cercles locaux habituels, passionnée de musique. Dans un premier temps, il semble que Thomas réussira à combiner tradition et adaptation, fermeté commerciale et sophistication culturelle. Son élection au Sénat de la ville est une reconnaissance de son statut, mais elle est suivie de quelques mauvaises décisions commerciales et d'une apathie croissante de sa part. Il semble toujours aussi impeccable et prospère, mais il a perdu sa foi dans les valeurs familiales et son talent pour l'innovation commerciale. Il meurt soudainement et prématurément. Son héritier est son fils malade, Hanno, qui partage la passion de sa mère pour la musique, mais ne s'intéresse pas à l'entreprise familiale...

A noter, un thème revient sans cesse, et c'est celui de la mort. Certes, un récit qui embrasse quatre générations comprendra fatalement quelques décès. mais ce qui importe en l'occurrence, ce sont les façons de mourir. Hormis les "Cahiers de Malte Laurtids Brigge", de Rilke, la littérature allemande moderne ne possède aucun roman où le thème de la mort apparaisse avec autant d'insistance. Comme chez Rilke, chaque mort a son visage; chaque homme a "sa" mort, comme il a eu "sa" vie. Ici, il convient de rappeler l'admiration que Mann portait à Wagner et l'utiIisation littéraire qu'il fit du "leitmotiv" : le thème conducteur de la mort atteint à une ampleur poétique qui rend plus sensible encore le lent dépérissement des Buddenbrook; il nous restitue l`accent dominant d'une expérience vécue et soufferte de l'intérieur même du monde bourgeois dans ce qu`il a de plus périssable et de plus éternel...

( DIXIÈME PARTIE, chapitre V) "... Bien que Thomas Buddenbrook, à certains moments de sa vie, eût légèrement flirté avec le catholicisme, il était tout rempli de ce sentiment grave, profond, sévère, impitoyable et torturant qui est le sentiment de la responsabilité chez le protestant véritable et passionné. Non, en face des réalités suprêmes et dernières, il n’y avait ni appui extérieur, ni médiation, ni absolution, ni leurre possible, ni consolation. Livré à son moi isolé, réduit à ses propres forces, il fallait débrouiller cette énigme à force de travail ardent et acharné avant qu’il fût trop tard, et conquérir une fermeté lucide, sous peine de s’en aller désespéré vers l’au-delà. Et Thomas Buddenbrook, déçu et désemparé, se détournait de son fils unique en lequel il avait cru survivre, plus jeune et plus fort ; avec crainte et tremblement, il se mit en quête de cette vérité qui devait quelque part exister pour lui.

Cela se passait en 1874, en plein été. Des nuages arrondis, d’un blanc argenté, passaient dans le ciel d’un bleu vif, au-dessus de la symétrie élégante du jardin ; dans les branches du noyer, les oiseaux gazouillaient sur un ton interrogateur, le jet d’eau clapotait au centre d’une couronne de grands iris mauves, et le parfum du lilas se fondait malheureusement dans l’odeur sirupeuse qu’une bouffée d’air chaud apportait de la raffinerie voisine. À la surprise de son personnel, le sénateur quittait souvent le bureau aux heures de travail pour aller se promener dans le jardin, les mains dans le dos, ratisser le gravier, retirer la vase du bassin ou rattacher un jet de rosier. Son visage aux sourcils clairs, dont un seul se relevait un peu, semblait grave et attentif dans ces moments-là ; mais ses pensées erraient au loin sur les voies douloureuses qui leur étaient propres. Parfois il s’asseyait au haut de la petite terrasse, dans le pavillon tout recouvert de vigne vierge, et il regardait sans le voir le mur rouge de sa maison, au-delà du jardin. L’air était tiède et suave et les paisibles bruits d’alentour semblaient lui parler un langage apaisant et tenter de l’endormir doucement. Las de fixer le vide, la solitude et le silence, il fermait les yeux de temps à autre, puis se redressait et chassait vivement cette paix. « Il faut que je pense, se disait-il presque à voix haute. Il me faut mettre ordre à toute chose avant qu’il soit trop tard. »

Or, c’est dans ce pavillon, dans le petit fauteuil à bascule d’osier jaune, qu’il lut un jour quatre heures d’affilée, avec une émotion croissante, un livre qui, soit par hasard, soit parce qu’il l’avait recherché sans trop y penser, lui était tombé sous la main. Après le déjeuner, tout en fumant sa cigarette, il l’avait trouvé dans le fumoir, caché dans un recoin profond de la bibliothèque, derrière des volumes imposants ; il s’était souvenu de l’avoir acheté en passant, d’occasion, quelques années auparavant, chez un libraire ; c’était un volume assez compact, mal broché, mal imprimé sur un papier mince et jaunâtre, le deuxième tome d’un célèbre ouvrage de métaphysique. Il l’avait emporté au jardin et, profondément absorbé, il tournait à présent page après page.

Un contentement inconnu, vaste et reconnaissant, le remplissait. Il ressentait le plaisir incomparable de voir un cerveau puissant et dominateur s’emparer de la vie, de cette vie si forte, si cruelle et si railleuse, pour la dompter et la condamner ; plaisir de l’homme qui souffre, mais qui a toujours dissimulé sa souffrance à la froideur et à la dureté de la vie, soit par pudeur, soit par scrupule, et qui soudain reçoit d’un grand sage l’autorisation légale et solennelle de souffrir de ce monde tel qu’il est, bien qu’il soit le meilleur possible et dont on lui démontre à présent qu’il est le pire des mondes imaginables.

Il ne comprenait pas tout.

(...)

Au début, il avait sauté certaines pages ; avançant vite, inconsciemment désireux d’arriver rapidement à l’essentiel, avide de vérités premières, il n’avait lu avec attention que tel ou tel alinéa qui le captivait. Mais ensuite il tomba sur un long chapitre qu’il lut de la première à la dernière ligne, les lèvres serrées et les sourcils froncés, sérieux, le visage empreint d’une gravité impassible et comme cadavérique, insensible à tout mouvement vivant autour de lui. Ce chapitre avait pour titre : « De la mort et de son rapport avec l’indestructibilité de notre être en soi. »

Il ne lui restait plus que quelques lignes à lire quand, à quatre heures, la femme de chambre traversa le jardin et lui annonça que le repas était servi. Il répondit d’un signe de tête, lut encore les dernières pages et regarda autour de lui. Il sentait tout son être singulièrement dilaté et rempli d’une ivresse pesante et sombre, son esprit obnubilé et enivré d’une griserie indiciblement neuve, séduisante et pleine de promesse, analogue à l’espoir d’un premier désir amoureux. Mais quand il eut, de ses mains froides et tremblantes, enfermé le livre dans le tiroir de la table de jardin, sa tête brûlante, pleine d’une étrange pesanteur, d’une tension angoissante, comme sur le point d’éclater, n’était plus capable d’une pensée suivie.

« Qu’est-ce donc que cela ? se demandait-il en rentrant chez lui et en montant l’escalier, puis en s’asseyant à table parmi les siens. Que m’est-il arrivé ? Qu’ai-je donc appris ? Qu’est-ce qui vient de m’être dit, à moi, Thomas Buddenbrook, conseiller de cette ville, chef du commerce de céréales Johann Buddenbrook ? Ces choses m’étaient donc destinées ? Puis-je les supporter ? Je ne sais plus ce que c’était, je sais seulement que c’en est trop, trop pour mon entendement bourgeois. »

Il demeura tout le jour dans cet état de torpeur pesante, obscure, enivrée, à peine consciente. Puis vint le soir, et incapable de tenir plus longtemps la tête droite sur ses épaules, il se mit au lit de bonne heure. Il dormit trois heures d’un sommeil profond, inouï, comme il n’avait jamais dormi de sa vie. Puis il s’éveilla brusquement avec cette terreur délicieuse que l’on éprouve en s’éveillant solitaire, avec un amour naissant au cœur.

Il se savait seul dans la vaste chambre à coucher, car Gerda couchait à présent dans la chambre d’Ida Jungmann qui avait récemment émigré dans l’une des chambres de la loggia, pour être plus près du petit Johann. La nuit régnait opaque autour de lui, car les rideaux des deux hautes fenêtres étaient hermétiquement clos. Il reposait, couché sur le dos, au cœur d’un silence profond, d’une atmosphère un peu lourde, et son regard sondait l’ombre au-dessus de lui.

Et voici que soudain il lui sembla que les ténèbres se déchiraient devant ses yeux et que la paroi veloutée de la nuit s’ouvrait et demeurait béante, dévoilant une perspective de lumière profonde et éternelle. « Je vivrai, dit Thomas Buddenbrook presque à haute voix, et il sentit sa poitrine s’émouvoir d’un sanglot intérieur. Oui, il est certain, je vivrai. La vie persistera, et croire que cette vie n’est pas ma vie, c’est une erreur que la mort rectifiera. En vérité, en vérité ! Mais pourquoi ? » Et, à cette question, la nuit se referma sur ses yeux. De nouveau il ne voyait, ne savait, ne comprenait plus rien ; il se laissa retomber sur ses oreillers, ébloui et épuisé par cette parcelle de vérité qu’il lui avait été donné d’entrevoir.

Il resta silencieux, dans une attente fervente, se sentit tenté de prier que la vision revînt l’éclairer. Et elle vint. Les mains jointes, allongé sans oser faire un mouvement, il la contempla.

Qu’est-ce que la mort ? La réponse ne lui apparaissait pas en mots misérables et prétentieux : il la sentait, la possédait au tréfonds de lui. La mort était un si profond bonheur qu’on ne la mesurait que dans des instants privilégiés comme celui-ci. Elle était le retour au foyer après une course sans but semée de peines infinies, la correction d’une lourde faute, la libération des chaînes et des entraves les plus répugnantes, la réparation d’un lamentable accident.

La fin, la décomposition ? Trois fois digne de pitié celui qui ressentait comme des menaces ces notions creuses ! Qu’est-ce donc qui finirait et se dissoudrait ? Ce corps, le sien. Cette personnalité, cette individualité, cet obstacle pesant, rétif, cette erreur haïssable, qui l’empêchaient d’être différent et meilleur.

Tout dans cet homme n’était-il pas une erreur et une faute ? Ne se trouvait-il pas entraîné dans un tourbillon de douleur dès le jour de sa naissance ? Une prison, une prison ! Limites et chaînes de toute part. À travers les fenêtres grillagées de son individualité, l’homme fixe un regard désespéré sur les enceintes concentriques des circonstances extérieures, jusqu’au jour où la mort vient le rendre à sa patrie, à la liberté...."

"La Mort à Venise" (Der Tod in Venedig, 1913)

Dans le cadre d'une Italie dont la lumière avive contrastes et déchirements, "La Mort à Venise" est le récit de la passion folle et fatale qui saisit un

écrivain d’âge mûr à l’apparition d’un gracieux adolescent d’une extraordinaire beauté.

"Wohl möglich, daß Aschenbach es bei seiner halb zerstreuten, halb inquisitiven Musterung des Fremden an Rücksicht hatte fehlen lassen; denn plötzlich ward er gewahr, daß jener seinen Blick erwiderte und zwar so kriegerisch, so gerade ins Auge hinein, so offenkundig gesonnen, die Sache aufs Äußerste zu treiben und den Blick des andern zum Abzug zu zwingen, daß Aschenbach, peinlich berührt, sich abwandte und einen Gang die Zäune entlang begann, mit dem beiläufigen Entschluß, des Menschen nicht weiter achtzuhaben. Er hatte ihn in der nächsten Minute vergessen. Mochte nun aber das Wandererhafte in der Erscheinung des Fremden auf seine Einbildungskraft gewirkt haben oder sonst irgendein physischer oder see lischer Einfluß im Spiele sein: eine seltsame Ausweitung seines In nern ward ihm ganz überraschend bewußt, eine Art schweifender Unruhe, ein jugendlich durstiges Verlangen in die Ferne, ein Gefühl, so lebhaft, so neu oder doch so längst entwöhnt und verlernt, daß er, die Hände auf dem Rücken und den Blick am Boden, gefesselt stehen blieb, um die Empfindung auf Wesen und Ziel zu prüfen. Es war Reiselust, nichts weiter; aber wahrhaft als Anfall auftretend und ins Leidenschaftliche, ja bis zur Sinnestäuschung gesteigert..."

"..Peut-être Aschenbach avait-il mis de l’indiscrétion dans le regard mi-distrait, mi-inquisiteur, dont il avait examiné l’étranger ; soudain il s’aperçut que celui-ci, à son tour, le fixait, et à vrai dire de façon si agressive, avec un air si évidemment décidé à pousser la provocation et à forcer le regard de l’autre à se dérober, qu’Aschenbach, désagréablement touché, se détourna et se mit à marcher le long de la palissade, s’astreignant momentanément à ne plus faire attention à l’homme. L’instant d’après, il l’avait oublié. Soit qu’à l’apparition de l’étranger des visions de voyage eussent frappé son imagination, ou bien que quelque autre influence physique ou morale fût en jeu, à sa surprise il éprouva au-dedans de lui comme un étrange élargissement, une sorte d’inquiétude vagabonde, le juvénile désir d’un coeur altéré de lointain, un sentiment si vif, si nouveau, dès si longtemps oublié ou désappris que, les mains dans le dos et les yeux baissés, il s’arrêta, rivé au sol, pour examiner la nature et l’objet de son émotion. C’était l'envie de voyager, rien de plus ; mais à vrai dire une envie passionnée, le prenant en coup de foudre, et s’exaltant jusqu’à l’hallucination..."

Aschenbach. écrivain célèbre, se rend à Venise pensant y trouver le calme et le repos qui lui sont nécessaires. après ses veilles et son travail acharné, pour s'assurer la maîtrise des artifices de l'art et saisir l`essence de toute beauté. Descendu dans un luxueux hôtel du Lido, il est bientôt frappé par l'extraordinaire beauté d`un jeune Polonais, Tedzio, et une singulière intimité s`établit alors de façon tacite entre celui qui tente péniblement de créer la beauté et celui qui la représente sans effort, par sa seule existence. Situation quasi équivoque, qui ramène sans cesse l`esprit d`Aschenbach aux dialogues de Platon. Dès lors, au lieu de guérir, il sent que son âme s'épuise toujours plus à ce jeu et, dans un sursaut de volonté, essaie de quitter Venise : d'autant que des bruits circulent au sujet d'une épidémie de choléra dont certains cas se seraient déjà vérifiés dans la ville. Mais le hasard déjoue son projet...

Souffrant de plus en plus de son inconstance et de sa faiblesse. après avoir essayé, mais en vain, de recourir à une exaltation panthéiste qui commence par des "visions" et des évocations grisantes, mais se réduit bientôt misérablement à un usage quotidien de fard et de teinture pour se procurer une jeunesse perdue, Aschenbach, dépourvu de toute faculté de resistance, contracte le mal redouté et meurt au bout de quelques jours....

"Son désir se faisait visionnaire, son imagination, qui n’avait point encore reposé depuis le travail du matin, inventait une illustration à chacune des

mille merveilles, des mille horreurs de la terre, que d’un coup elle tâchait de se représenter : il voyait – il le voyait – un paysage, un marais des tropiques, sous un ciel lourd de vapeurs,

moite, exubérant et monstrueux, une sorte de chaos primitif fait d’îles, de lagunes et de bras de rivière charriant du limon ; d’une profusion de fougères luxuriantes, d’un abîme végétal de

plantes grasses, gonflées, épanouies en fantastiques floraisons, il voyait d’un bout à l’autre de l’horizon surgir des palmiers aux troncs velus ; il voyait des arbres aux difformités bizarres

jeter en l’air des racines qui revenaient ensuite prendre terre, plonger dans l’ombre et l’éclat d’un océan aux flots glauques et figés, où, entre des fleurs flottant à la surface, blanches comme

du lait et larges comme des jattes, des oiseaux exotiques au bec informe se tenaient sur les bas-fonds, le cou rentré dans les ailes, l’oeil de côté et le regard immobile ; il voyait étinceler

les prunelles d’un tigre tapi entre les cannes noueuses d’un fourré de bambous – et il sentit son coeur battre plus fort, d’horreur et d’énigmatique désir. Puis la vision s’évanouit ; et,

secouant la tête, Aschenbach reprit sa promenade au long de la palissade et des monuments funéraires.

Il n’avait, tout au moins depuis qu’il pouvait explorer le monde, en tirer profit et en jouir à sa guise, considéré les voyages que comme une mesure

d’hygiène qu’il lui fallait çà et là prendre en se faisant violence. Trop occupé aux tâches que lui proposaient son Moi et le Moi européen, trop grevé par l’obligation de produire, trop peu

enclin à se distraire pour goûter en dilettante le chatoiement du monde des apparences, il s’était jusque-là aisément contenté de l’image que chacun peut se faire de la surface du globe sans

beaucoup bouger de son cercle, et la tentation ne lui était jamais venue de quitter le continent.

Et puis, sa vie lentement commençait à décliner ; une appréhension d’artiste de ne pas finir, le souci de penser que l’horloge pourrait s’arrêter avant

qu’il se fût réalisé et pleinement donné – tout cela devenant plus qu’un papillon noir que l’on chasse de la main – il avait presque entièrement arrêté les limites sensibles de son existence à

cette belle ville, devenue sa ville, et au coin de campagne rude où il s’était installé dans la montagne, et où il passait les pluvieux étés..."

Le compositeur anglais Benjamin Britten a écrit un opéra en deux actes d'après le roman de Thomas Mann, "Death in Venice" (1971-1973). "Morte a Venezia", avec Dirk Bogarde, est aussi le second film de la trilogie allemande du réalisateur Luchino Visconti, réalisé en 1971, précédé de "La caduta degli dei" (Les Damnés, 1939), suivi de "Ludwig : Le Crépuscule des dieux" (1973)...

"La Montagne magique" (1924, Der Zauberberg)

Après douze années de labeur, l’écrivain allemand Thomas Mann publie l’une des grandes œuvres allemandes du XXe siècle. Il y met en scène un jeune homme,

Hans Castorp, qui débarque dans les Alpes suisses pour rendre visite à son cousin, Joachim, hospitalisé dans le sanatorium du Berghof. Mais Castorp manifeste les premiers symptômes de la

tuberculose et décide de prolonger son séjour : il y reste sept longues années pendant lesquelles il va en quelque sorte recevoir une éducation en matière d'art, de philosophie, de politique,

d'amour. Hans Castorp est en effet très réceptif à l'influence des différents personnages qui vont l'entourer, mais en fin de compte sans être en capacité de s'engager. Thomas Mann construit

ainsi autour du héros des personnages représentatifs des différentes idées et croyances qui traversent alors l'Europe d'avant-guerre. Leo Naphta, un Juif devenu jésuite et marxiste, défend

l'irrationalité et le fondamentalisme religieux. Ludovico Settembrini, humaniste italien, assume le rôle de représentant des valeurs rationnelles des Lumières. Mynheer Peerperkorn est un

Hollandais qui personnifie l'hédonisme et la supériorité de l'émotion sur la raison. Joachim Ziemssen est le symbole du devoir, de l'engagement simple à la vie. Clawdia Chauchat, russe

nonchalante aux yeux de "kirghize", incarne enfin le plaisir sensuel. Le "roman de formation" aboutit paradoxalement à montrer qu'il existe nombre de façons d'appréhender l'existence et

qu'aucune d'entre elles ne semble en mesure de s'imposer.

"Zwei Reisetage entfernen den Menschen - und gar den jungen, im Leben noch wenig fest wurzelnden Menschen - seiner Alltagswelt, all dem, was er seine Pflichten, Interessen, Sorgen, Aussichten nannte, viel mehr, als er sich auf der Droschkenfahrt zum Bahnhof wohl träumen ließ. Der Raum, der sich drehend und fliehend zwischen ihn und seine Pflanzstätte wälzt, bewahrt Kräfte, die man gewöhnlich der Zeit vorbehalten glaubt; von Stunde zu Stunde stellt er innere Veränderungen her, die den von ihr bewirkten sehr ähnlich sind, aber sie in gewisser Weise übertreffen.

Gleich ihr erzeugt er Vergessen; er tut es aber, indem er die Person des Menschen aus ihren Beziehungen löst und ihn in einen freien und ursprünglichen Zustand versetzt, -ja, selbst aus dem Pedanten und Pfahlbürger macht er im Handumdrehen etwas wie einen Vagabunden. Zeit, sagt man, ist Lethe; aber auch Fernluft ist so ein Trank, und sollte sie weniger gründlich wirken, so tut sie es dafür desto rascher. "

"Deux journées de voyage éloignent l’homme – et à plus forte raison le jeune homme qui n’a encore plongé que peu de racines dans l’existence – de son

univers quotidien, de tout ce qu’il regardait comme ses devoirs, ses intérêts, ses soucis, ses espérances ; elles l’en éloignent infiniment plus qu’il n’a pu l’imaginer dans le fiacre qui le

conduisait à la gare. L’espace qui, tournant et fuyant, s’interpose entre lui et son lieu d’origine, développe des forces que l’on croit d’ordinaire réservées à la durée. D’heure en heure,

l’espace détermine des transformations intérieures, très semblables à celles que provoque la durée, mais qui, en quelque manière, les surpassent.

À l’instar du temps, il amène l’oubli ; mais il le fait en dégageant la personne de l’homme de ses contingences, pour la transporter dans un état de

liberté initiale ; il n’est pas jusqu’au pédant et au philistin dont il ne fasse en un tournemain quelque chose comme un vagabond. Le temps, dit-on, c’est le Léthé. Mais l’air du lointain est un

breuvage tout pareil, et si son effet est moins radical, il n’en est que plus rapide."

"Dergleichen erfuhr auch Hans Castorp. Er hatte nicht beabsichtigt, diese Reise sonderlich wichtig zu nehmen, sich innerlich auf sie einzulassen. Seine Meinung vielmehr war gewesen, sie rasch abzutun, weil sie abgetan werden mußte, ganz als derselbe zurückzukehren, als der er abgefahren war, und sein Leben genau dort wieder aufzunehmen, wo er es für einen Augenblick hatte liegen lassen müssen. Noch gestern war er völlig in dem gewohnten Gedankenkreise befangen gewesen, hatte sich mit dem jüngst Zurückliegenden, seinem Examen, und dem unmittelbar Bevorstehenden, seinem Eintritt in die Praxis bei Tunder & Wilms (Schiffswerft, Maschinenfabrik und Kesselschmiede) beschäftigt und über die nächsten drei Wochen mit soviel Ungeduld hinweggeblickt, als seine Gemütsart nur immer zuließ. Jetzt aber war ihm doch, als ob die Umstände seine volle Aufmerksamkeit erforderten und als ob es nicht angehe, sie auf die leichte Achsel zu nehmen. Dieses Emporgehobenwerden in Regionen, wo er noch nie geatmet und wo, wie er wußte, völlig ungewohnte, eigentümlich dünne und spärliche Lebensbedingungen herrschten, - es fing an, ihn zu erregen, ihn mit einer gewissen Ängstlichkeit zu erfüllen. Heimat und Ordnung lagen nicht nur weit zurück, sie lagen hauptsächlich klaftertief unter ihm, und noch immer stieg er darüber hinaus. Schwebend zwischen ihnen und dem Unbekannten fragte er- sich, wie es ihm dort oben ergehen werde..."

"Cela, Hans Castorp allait, lui aussi, l’éprouver. Il n’avait pas l’intention de prendre ce voyage particulièrement au sérieux, d’y engager sa vie intérieure. Sa pensée avait été plutôt de s’en acquitter rapidement, parce qu’il fallait s’en acquitter, de rentrer chez lui tel qu’il était parti, et de reprendre sa vie exactement là où il avait dû, pour un instant, l’abandonner. Hier encore, il avait été absorbé entièrement par le cours ordinaire de ses pensées ; il s’était occupé du passé le plus récent, son examen, et de l’avenir immédiat, le début de son stage pratique chez Tunder et Wilms (Chantier de constructions, machines et chaudronnerie), et il avait jeté par delà les trois prochaines semaines un regard aussi impatient que l’admettait son caractère. Mais à présent, il lui semblait pourtant que les circonstances exigeaient sa pleine attention et qu’il n’était pas admissible de les prendre à la légère. Ce sentiment d’être enlevé vers des régions où il n’avait encore jamais respiré et où, comme il le savait, régnaient des conditions de vie absolument inaccoutumées, singulièrement amenuisées, réduites, commençait à l’agiter, à l’animer d’une certaine inquiétude. Pays natal et ordre étaient non seulement restés très loin en arrière, mais surtout combien de toises au-dessous de lui, et son ascension se poursuivait toujours et encore. Planant entre eux et l’inconnu, il se demandait ce qui, là-haut, adviendrait de lui..."

Peut-être était-ce imprudent et malsain de se laisser ainsi transporter dans ces régions extrêmes, pour lui qui était né et habitué à respirer quelques mètres à peine au-dessus du niveau de la mer, sans qu`il eût passé quelques jours dans un lieu intermédiaire? ll souhaitait d'être arrivé, car une fois parvenu en haut, pensait-il, on vivrait comme partout, et tout ne vous rappellerait pas, comme à présent, pendant la montée, dans quelles sphères impropres I'on se trouvait. Il regarda par la portière : le train serpentait, sinueux, dans l'étroit défilé; on voyait les premiers wagons, on voyait la machine cracher, en peinant. des masses de fumée brunes, vertes et noires qui se dissipaient. Des eaux murmuraient dans la profondeur à droite; à gauche. des pins foncés, entre des blocs de rocher, se dressaient vers un ciel gris pierre.

Des tunnels noirs comme fours survenaient, et lorsque le jour reparaissait, de vastes abîmes s`ouvraient, avec des bourgs dans leur profondeur. Ils se refermaient, de nouveaux défilés suivaient. avec des restes de neige dans leurs crevasses et leurs fentes. Il y avait. des arrêts devant de minables petites gares. des têtes de lignes que le train quittait en sens inverse, ce qui était d`un effet déroutant, car on ne savait plus dans quelle direction on allait, et on ne se souvenait plus des points cardinaux. De grandioses perspectives sur la fantasmagorie sacrée et l'amoncellement de l'univers alpestre où l'on pénétrait en s'élevant. s'ouvraient, puis échappaient de nouveau, par un détour de la voie, au regard admiratif. Hans Castorp se dit qu'il devait avoir laissé derrière lui la zone des arbres à feuilles, sans doute ainsi, sauf erreur, celle des oiseaux chanteurs et cette pensée de la cessation. de l'appauvrissement fit en sorte que saisi d'un vertige et d'une légère nausée, durant deux secondes il couvrit ses yeux de sa main. Déjà c'était passé. ll vit que l'ascension avait pris fin. Le point culminant du défilé était franchi. An milieu de la vallée plane, le train à présent roulait plus agréablement .."

Une fois soumis à l'atmosphère envoûtante du un sanatorium de Davos, Hans Castorp se sent ou se croit lui-même malade et va demeurer là durant sept années, jusqu'au moment où la guerre de 1914 va le tirer de son rêve et le conduire brutalement sur les champs de bataille.

Mais cette montagne enchantée et enchanteresse se révèlera comme renfermant une infinité de choses et d'expériences. - La Mort - Thomas Mann use d`une technique naturaliste particulièrement minutieuse dans ses descriptions. s'abandonnant à son goût du pathologique, s`attardant notamment à analyser déchéances et agonies, avec, ici un caractère encore plus morbide que dans "Les Buddenbrook". - L'Europe - La station de Davos hébergeant des ressortissants de tous les pays, la "société" européenne qu'il représente à 2000 mètres d'altitude semble une sorte de communauté hors du temps, à la fois primitive et future. - L'amour - Une aventure amoureuse va naître entre Castorp et Mme Chauchat, pensionnaire à Davos, un épisode décrit avec la touche et de ton qui est le propre de Thomas Mann, mais une Mme Chauchat, ardente et dionysiaque qui quitte le grotesque Hollandais Mynheer Pepperkorn, pour un être si délicat .. - Enfin la connaissance, le savoir - Castorp, le type même de l`Allemand moyen, une fois retenu dans les montagnes, quitte la vie superficielle de notre époque pour se préoccuper soudainement de sa culture, il va lire, écouter, observer, jusqu'à ce que surviennent deux intellectuels, Settembrini, rhétoricien ardent des idées de la Révolution de 1789 et du nationalisme libéral et individualiste du XIXe siècle, et Naphta, défenseur non moins ardent de la part instinctive et primitive de l'homme, tenté par des formes de vie communisantes. Castorp assiste a leurs discussions avec beaucoup d'intérêt, sans cependant prendre parti. Certes, ces personnages demeurent très abstraits, leur personnalité se trouve comme absorbée par le développement logique des idées qu`ils défendent, mais Thomas Mann évoque ici singulièrement la situation intellectuelle de l'Allemagne de Weimar, déchirée entre deux idéologies contraires ...

"... Ah, ce monsieur Settembrini ! Ce n’était pas en vain qu’il était un littérateur, c’est-à-dire le petit fils d’un homme politique et le fils d’un humaniste. Il se préoccupait généreusement de critique et des beautés de l’émancipation, et croisait les jeunes filles dans la rue en fredonnant, tandis que le tranchant petit Naphta était lié par des vœux sévères. Et, pourtant, celui-ci était presque un libertin, à force d’indépendance, et cet autre un enragé de la vertu, si l’on voulait. M. Settembrini avait peur de l’esprit absolu et voulait à tout prix identifier l’esprit avec le progrès démocratique, épouvanté par le libertinage religieux du militaire Naphta qui mélangeait Dieu et le Diable, la sainteté et le crime, le génie et la maladie et qui ne connaissait pas de jugement de valeur, pas de jugement de la raison, pas de volonté. Qui donc était libre, qui donc était pieux, qu’était-ce qui déterminait le véritable état et la véritable position de l’homme ? Était-ce l’anéantissement dans la communauté qui absorbait et nivelait tout qu’il fallait préférer, ou bien le « sujet critique » chez lequel la légèreté et l’austérité vertueuse du bourgeois entraient en conflit ? Hélas, les principes et les motifs s’opposaient constamment, les contradictions intimes s’accumulaient et notre pékin devait prendre la responsabilité si difficile, non seulement de décider entre les contraires, mais encore de les tenir nettement séparés, comme des préparations, de sorte que la tentation devenait grande de se jeter la tête la première dans l’univers moralement désordonné de Naphta.

C’était l’entrecroisement et l’enchevêtrement général, la grande confusion, et Hans Castorp croyait voir que les adversaires auraient été moins acharnés si, durant leur querelle, cette confusion n’avait pesé sur leur âme. On était monté ensemble jusqu’au Berghof, puis les trois pensionnaires avaient raccompagné les externes jusque devant leur maisonnette, et on resta encore longtemps debout dans la neige, tandis que Naphta et Settembrini se querellaient en bons pédagogues, comme Hans Castorp le savait bien, pour contribuer à la formation d’une jeunesse en quête de lumières. Pour M. Ferge c’était là des sujets beaucoup trop élevés, comme il donna plusieurs fois à entendre et Wehsal manifestait peu d’intérêt, depuis qu’il n’était plus question de bastonnade et de torture. Hans Castorp la tête penchée, creusait la neige avec sa canne et réfléchissait à la grande confusion..."

Considérations d'un apolitique (1918, Betrachtungen eines Unpolitischen)

Thomas Mann a toujours rendu publiques ses opinions sur la situation politique de son pays, comme lors de la montée des nazis contre lesquels il lutta. Il

défend ici une "certaine idée de l'Allemagne" mais non sans défendre parfois une attitude paradoxale. Il attaque les poncifs de la propagande Alliés, chantre de la démocratie, oppose la

"culture", qui est propre à un pays et s'occupe de l'âme, à la "civilisation" qui est par nature internationale et se préoccupe plus des masses que de l'individu. Mais on y trouve aussi la génèse

de certaines de ses oeuvres et des textes impressionnants sur Schopenhauer, Nietzsche, Wagner, Tolstoï, Dostoïevsky, Flaubert, Claudel, Romain Rolland. Reste qu'on a pu le considérer comme trop

bourgeois, trop conservateur, trop classique, et lui préférer des auteurs tels que Brecht, Musil, Döblin..

"Joseph und seine Brüder" (1933)

"Geschichten Jakobs" , "Joseph und seine Brüder" (1933), "Der Junge Josep" (1934), "Joseph in Aegypten" (1936), "Joseph der Ernährer" (1943).

C`est par un colloque au bord d'un puits situé sur la colline cl'Hébron, que débute le premier roman, auprès de l'arbre "des enseignements", entre Jacob et son fils de prédilection, Joseph, le beau jeune homme, premier né de Rachel et élu du Seigneur. De la préoccupation paternelle, clairvoyante et anxieuse, pour le prodigieux adolescent, de ses leçons, des multiples aventures qui, sans ordre chronologique. forment l'argument des Histoires de Jacob, émerge, majestueuse et vénérable, la figure du vieillard dans ses rapports avec ses fils et Joseph en particulier. Deux passions dominent sa longue vie : Adonaï (le Seigneur)

et Rachel. Des luttes qu`il a soutenues pour son Dieu et qui l'ont soumis à d'incessantes et douloureuses épreuves, il est sorti un jour boiteux, mais assuré de la protection du Seigneur. Pour obtenir Rachel, il a servi sept ans le père idolâtre de celle-ci, Laban, ce "diable", cet "excrément de la terre", qui l'a indignernent trompé en substituant Lia à sa soeur Rachel dans l'obscurité de la première nuit nuptiale. Personnages et événements bibliques forment la trame du récit, depuis la grande fraude de la bénédiction paternelle extorquée par le jeune Jacob à son frère aîné Esaü, sur le conseil de sa mère Rebecca, jusqu`aux vicissitudes conjugales de Jacob avec les Filles de Laban et leurs servantes Silpa et Bilha qui lui donnent une nombreuse postérité: depuis l'épisode de Dina, fille unique de Jacob et de Lia, que ses frères Simon et Lévi séparent, sous un faux prétexte religieux, de son prétendant, le fils du gouverneur de Sichem, et qui est enlevée au milieu du féroce massacre qui ensanglante la ville, jusqu`à la fuite de Jacob et des siens vers Hébron, fuite durant laquelle la délicate Rachel qui, neuf ans auparavant, a péniblement donne le jour à Joseph - meurt en mettant au monde son dernier-né, Benoni-Benjamin.

Dans le second livre, "Le Jeune Joseph", on voit se développer la haine des frères pour le préféré de leur père: on voit grandir cette haine jusqu'à la sauvage agression à la suite de laquelle Joseph est jeté au fonds d`une citerne, puis finalement vendu aux lsmaélites. Le héros est représenté avec toutes ses humaines faiblesses : sa vanité de jeune homme, encouragée par l'indulgence de son père à son égard; les songes audacieux où il se voit l'objet de la prédilection céleste, le rendent orgueilleux et le poussent à dénoncer ses frères. Pas une faute de ceux-ci qu`il ne rapporte à son père, .....

Thomas Mann s'attendait à ce que son interprétation de l'histoire de Joseph, tirée de l'Ancien Testament, soit l'apogée de sa carrière littéraire. Lorsque le premier volume est paru en 1933, les nazis étaient déjà au pouvoir en Allemagne et l'écrivain fut forcé à l'exil. Sans avoir accès au lectorat de son pays natal, il ne trouvera que peu de lecteurs étrangers pour ce roman biblique épique sans références évidentes aux problèmes intellectuels ou politiques de son époque. Les quatre volumes - Les Histoires de Jacob, - Le Jeune Joseph, Joseph en Égypte et Joseph le nourricier -, suivent fidèlement le plan du récit biblique. Joseph, onzième fils de Jacob, est chassé par sa famille, devient le bras droit du pharaon puis retourne finalement vers son peuple pour le guider. La version épique de Thomas Mann transforme de brefs épisodes bibliques en récits détaillés, illuminés par une profonde psychologie des personnages et par des touches d'humour. Les méditations particulièrement denses de l'auteur sur les mythes et l'histoire peuvent sembler rébarbatives, mais elles laissent toujours la place à de nouvelles narrations quelques pages plus loin. L'œuvre abrite d'innombrables renseignements sur les anciennes civilisations, mais l'analyse complexe de la vie qu'on y trouve s'avère intemporelle plutôt qu'historique. Joseph est finalement, selon Mann, l'homme éclairé par excellence, qui allie une intelligence sophistiquée au respect de la tradition, l'inspiration visionnaire de l'imagination du rêveur au réalisme scientifique critique....

"Doktor Faustus : das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde" (Le Docteur Faustus, 1947)

Le Mal accompagne le génie. Le créateur Serenus Zeitbloom raconte ici l'ascension et le déclin de son ami, le musicien Andrian Leverkühn, un compositeur de génie atteint de syphilis, et qui a du génie parce qu'atteint de syphilis. Thomas Mann, adaptant le mythe de Faust, suggère que son personnage doit son immense talent musical à son pacte avec le diable, mais une scène singulière, Leverkühn se moque du demon, ne le prend pas au sérieux, veut même se débarrasser de lui, mais reconnait que le Malin tient les discours qui reflètent sa propre pensée. Quant au talent, des oeuvres qui conjuguent les extrêmes, constructions cérébrales et brutalité, apothéose de la douleur et du désespoir, et glorification de la volonté de puissance. Leverkühn va vivre de longues périodes d'une souffrance insoutenables, interrompues par de brefs moments de génie extraordinaires. Ce faisant, l'auteur entremêle à ce récit son analyse des raisons pour lesquelles l'Allemagne, malade, a choisi de s'allier aux forces de l'ombre en embrassant le fascisme et Hitler.

Zeitblom, le biographe, incarne un rationalisme aussi plat que possible, prêt d'ailleurs à se laisser entraîner par les mouvements populaires, l'enthousiasme guerrier aussi bien que le défaitisme en cas d'insuccès. Fils d'un pharmacien catholique (Leverkühn est protestant), il a fait des études régulières et il est devenu professeur de lycée et représente l' "autre Allemagne", celle qui n'est plus qu'un pâle reflet d`un passé disparu, et va, sous les bombardements massifs, se demander si, au fond, il n'a pas souhaité la catastrophe totale...

En face du brave Zeitblom, un personnage "problématique". Leverkühn s'appelle Faustus, car il a fait, ou croit avoir fait, un pacte avec le diable qui lui donne le génie pour quelques années. en échange de la santé. mais ce Leverkühn est un renfermé, un solitaire, qui ne s'adonne à la musique, non par instinct, mais par le goût de la complication habile et des combinaisons abstraites, inattendues, qui pourraient le préserver de la banalité et de l'ennui. L'art est ici impossible, on ne peut plus rien créer de neuf avec la simplicité du cœur et sans la complicité de l'enfer. C`est le Faust de la légende populaire qui sert ici de modèle, le dialogue avec le diable forme un long chapitre au centre même du récit. Certaines anecdotes de la vie de Leverkühn adolescent sont tirées de la vie de Nietzsche. mais Leverkühn est aussi le peuple allemand, et le problème de l'opposition génie-maladie devient à la fois celui du culture et de la chronique de la fin d'un monde.

Deux personnages détachés de la vie réelle à propos desquels Thomas Mann cultive l'ambiguïté, en fond une peinture de la vie en Allemagne, et spécialement à Munich, où l'on retrouve toutes les qualités du psychologue et de l'observateur au travers d'une multitude de personnages, des inadaptés, Clarissa, qui voudrait faire une carrière de cantatrice sans en avoir le talent et qui s`empoisonnera, Institoris, esthète malingre et nietzschéen, marié à une femme riche qui le trompe avec le violoniste Rudi, interprète de Leverkühn; Inès, son épouse infidèle et morphinomane. Les protagonistes de la décomposition : le Dr Chaim Breisacker, d'une laideur fascinante, Saul Fittelberg, incarnation de l'impresario international, avant tout habiles homme d'affaires sans aucun sens artistique. Le maître de Leverkühn : Wendel Kretschmar, germano-américain, devenu organiste à Kaisersaschern, fait des conférences en donnant des exemples au piano et représente l`intellectualisme abstrait. Les professeurs de théologie de Leverkühn, Nonnenmacher, philosophe présocratique qui célèbre la suprématie des nombres et l'harmonie mathématique des sphères, Ehrenfried Kumpf, qui croit au diable et ne croit pas à la raison, Schleppfuss, qui enseigne la psychologie religieuse comme une démonologie, à l'aide de la sexualité et de la psychanalyse. Est évoquée enfin la société européenne à Munich avant la guerre : certains personnages dont on a discerné ou supposé la clef ..

Heinrich Mann (1871-1950)

Né à Lübeck, Heinrich Mann est de quatre ans l'aîné de son frère Thomas et publie son premier roman en 1894, "In einer Familie", date à partir de laquelle

oeuvres narratives et essais vont s'enchaîner : "Im Schlaraffenland" (1900, Au pays de Cocagne), "Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen" (1905, Professeur Unrat), "Die kleine Stadt" (1909,

La petite ville), "Der Untertan" (1918, Le Sujet de l'Empereur), "Die Jugend des Königs Henri Quatre" (1935)... Le sarcastique "Professor Unrat" (1905) fonde sa notoriété. Heinrich Mann rompit

beaucoup plus nettement que son frère avec son milieu d'origine, la bourgeoisie patricienne de Lübeck, et se mêla très tôt de la vie politique et sociale de son temps : animé par une révolte

d'aristocrate d'esthète, il soutient autant qu'il le peut la république de Weimar, puis dénonce un Troisième Reich naissant dès 1933. Il doit s'exiler, en France puis aux Etats-Unis en

1940. Il meurt à Los Angeles en 1950 sans avoir pu regagner l'Allemagne.

"Professeur Unrat" (Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen, 1905)

Le professeur Unrat (Rat pour "conseiller", Unrat pour "immondices") est un petit tyran représentatif de la société impériale allemande, frustré, sans âme,

sans pitié, terrorisant ses élèves : sa rencontre avec la chanteuse Rosa Fröhlich va le précipiter dans une irrésistible déchéance. Le roman fut adapté, beaucoup détourné, pour le cinéma en 1930

par Josef von Sternberg sous le titre du célébrissime "L'Ange bleu" (Der blaue Engel) avec Emil Jannings et Marlène Dietrich. Heinrich Mann poursuivait une véritable dénonciation d'une réalité

socio-politique, celle des bourgeois défendant les valeurs de l'ordre et de l'autorité et prêts à toutes les hypocrisies pour satisfaire leur soif de reconnaissance sociale.

Heinrich Mann a été un moment plus célèbre que son frère Thomas, essayiste et romancier tout aussi prolifique, il différait de celui-ci par son engagement politique plutôt qu'esthétique, Exilé par les nazis à cause de ses attaques contre leur idéologie militaro-nationaliste, c'était aussi un critique passionné du capitalisme bourgeois, un défenseur ardent de la démocratie et de diverses formes du socialisme. "Professeur Unrat", le plus célèbre de ses romans, met donc en scène un professeur autoritaire et refoulé, un inadapté social qui s'éprend d'une jeune danseuse, Rosa Frohlich. Après l'avoir rencontrée par hasard, - en fait après avoir échafaudé un plan pour confondre trois de ses étudiants qui le détestent particulièrement et semblent rêver d'une certaine Rosa, "artiste" -, le professeur Unrat est rapidement ensorcelé et décide que nul autre que lui-même n'aura plus jamais affaire à elle. Sa relation intime avec une femme de son genre scandalisé la petite ville et il perd son emploi d'enseígnant.lmperturbable, il se réinvente avec l'aide de Rosa et se transforme en joueur. Tous deux établissent une salle de jeux à succès où il se délecte de la déchéance d'anciens élèves et ennemis, qui perdent leur fortune au jeu ou leur réputation au contact de mauvaises fréquentations. Unrat assouvit ainsi sa haine contre tous ces gens qu`il a eus naguère pour élèves, il se sert de Rosa pour perdre ainsi ses ennemis personnels, c'est pourtant lui qui s'avilit au fur et à mesure qu'il en apprend plus sur Rosa, et laisse éclater la rage qui le consume. Le livre finit assez brusquement par l'arrestation du ménage Unrat, à la grande joie de toute la ville. C'est une satire purement négative qui fait pendant au "Sujet" (Der Unlertann, 1914], du même auteur ..

"Der Untertan" (1918, Le Sujet de l'Empereur)

"L'Allemagne, avant 1914. Didier Hessling, citoyen soumis, ambitieux, antisémite, ne jure que par l'Empereur Guillaume II. Directeur d'usine, il méprise ses

ouvriers. Ce parfait zélateur de l'Empereur ne recule cependant devant aucune bassesse, aucun compromis, avec notables et militaires, pour nuire à ses concurrents. Spéculateur névrosé, ce pantin

est surtout marié avec l'argent. Cette fresque tragi-comique dresse un constat accablant, prophétique : avec de tels sujets, l'Allemagne, idolâtre et mystique, se prépare au pire..." (Editions

Grasset) . "Der Untertan" est intégré dans une trilogie qui compte aussi "Die Armen" (1917), qui traite du prolétariat, et surtout "Die Kopf" (1925), magnifique anticipation, par sa critique de

la bureaucratie dirigeante, de ce que sera le nationalisme allemand. "Der Untertan" est considéré comme le sommet de la critique sociale d'Heinrich Mann et a le mérite de démonter, d'une part les

conformismes et autoritarismes exacerbés des grands propriétaires de la fin du XIXe siècle, d'autre part cette petite bourgeoisie tant effarée par les changements brutaux en cours. Le roman fut

adapté pour le cinéma en 1951 par Wolfgang Staudte, avec Renate Fischer et un Werner Peters éblouissant.

Lion Feuchtwanger (1884-1958)

Lion Feuchtwanger est un des auteurs allemands les plus traduits et controversé. En 1925, alors que Mussolini et Staline s'arrogent de nouveaux

pouvoirs, qu'Adolf Hitler publie "Mein Kampf", paraissent "Le Procès" de Franz Kafka et "Jud Süß" de Lion Feuchtwanger. Ce dernier ouvrage, qui reprend la véritable histoire de Joseph Süss

Oppenheimer, intermédiaire de talent des princes allemands du XVIIIe siècle, pour tenter de déminer l'antisémitisme ambiant, connut un phénoménal succès dans le monde entier. On sait que le

thème du juif Süss fut par la suite détourné à des fins de propagande antisémite par la propagande nazie (a contrario du film produit par Lothar Mendes en 1934 avec Conrad Veidt).

Né à Munich, Lion Feuchtwanger termine des études de philosophie, épouse Marta Loeffler en 1912, tente une carrière théâtrale non loin de Berthold Brecht : après la prise de pouvoir par Hitler, il devient l'un des 55 000 allemands qui trouvèrent refuge en France entre 1933 et 1939, puis aux Etats-Unis et aux quatre coins du monde encore libre après 1940. Son récit autobiographique, "Der Teufel in Frankreich", raconte son internement, et les humiliations subies, au camp des Milles, installé en toute hâte par les autorités françaises dans une tuilerie désaffectée proche d'Aix-en-Provence. C'est en 1940 qu'il publie "Exil", retraçant dans les années 1934-1935 la situation angoissante des exilés qui espèrent toujours un retour proche dans leur patrie. Au fil de son récit, Lion Feuchtwanger semble avoir évolué depuis les années 1920 où il prônait un pacifisme sans concession : désormais, face au national-socialisme, l'arme intellectuelle est insuffisante, le pacifisme ne peut que renforcer la violence ..