- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

Sherwood Anderson (1876-1941), "Winesburg, Ohio: A Group of Tales of Ohio Small-Town Life" (1919) - Sinclair Lewis (1885-1951), "Main Street" (1920), "Babbit" (1922) - Colin Campbell Cooper (1856-1937) - Henry Louis Mencken (1880-1956), "Prejudices" (1924) ...

Last update: 11/11/2016

L’Amérique n’est plus un pays de pionniers, elle devient, à partir des années 1920, la plus grande puissance industrielle de l’histoire : au roman héroïque de la Prairie, de l’Océan et du Fleuve, illustré par Cooper, Melville, Mark Twain, succède un roman "réaliste", celui de la société industrielle et capitaliste, vécue, dans cette période de gestation, comme une réalité sociale complexe, mêlant conformismes et brutalités, liberté et abus de domination, ouvrant la société et creusant les inégalités. En 1920, pour la première fois, une majorité d'Américains habite la ville. Les abus les plus criants de cette nouvelle société américaine, qui industrialise, produit, consomme et standardise en masse, sont dénoncés par les "muckrakers", dont Upton Sinclair est le symbole, font l'objet de vives satires à l'image du Babbit de Sinclair Lewis, mais sa vitalité et sa production possible de "self-made men" fascinent encore des écrivains comme Frank Norris ou Jack London. Face à ce qui leur semble une déshumanisation progressive ou brutale de l'existence, l'ensemble de ces écrivains trouvent dans l'écriture le moyen de conjurer cette menace inexorable et persistent à maintenir la possibilité d'une communauté idéale.

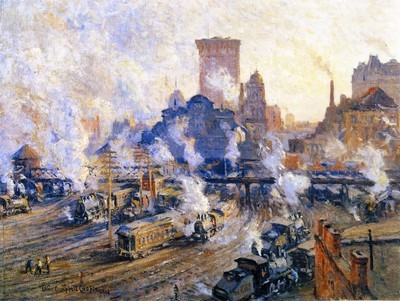

(Colin Campbell Cooper (1917) "South Ferry", New York - National Arts Club (New York City)

Colin Campbell Cooper (1856-1937) est un peintre impressionniste américain célèbre pour ses peintures architecturales, en particulier de gratte-ciel à New York, Philadelphie ou Chicago dans les années 1920s.

Works : "Broad Street Canyon, New York" (1904) Stern School of Business, New York University - "Broad Street Station, Philadelphia" (1905) Payne Gallery - Bethleham, Pennsylvania - "Fifth Avenue, New York City" (1906) New York Historical Society - "Lower Broadway in Wartime (1917) Pennsylvania Academy of the Fine Arts - "South Ferry, New York" (1917) National Arts Club, New York City -"New York from Brooklyn" (1922) Jersey City Museum - "Hudson River Waterfront" (1921) New York Historical Society - "Chatham Square Station, New York"....

Sherwood Anderson (1876-1941)

"J'en suis arrivé à penser que la véritable histoire de la vie n`est qu`une histoire d`instants. Nous ne vivons qu'à de rares instants" - En 1919, Sherwood Anderson acquiert la notoriété avec un recueil de nouvelles réalistes, "Winesburg, Ohio", sur la vie quotidienne d’une petite ville du Middle West : il rompt avec les romans de terroir, et évoque, accumulant les détails, sans détour la détresse des familles rurales, leurs problèmes financiers, moraux, sexuels. Cet art des "petits faits" influencera fortement Hemingway, Erskine Caldwell, Nathanael West, James T. Farrell et Faulkner.

Dans les nouvelles ou romans suivants, "The Triumph of the Egg" (1921) et "Horses and Men" (1923), il choisit le rôle du spectateur ahuri et intrigué pour décrire la vie des petites bourgades américaines menacées par l’industrialisation, l’urbanisation, la concentration capitaliste, qui déferlent sur la Prairie et anéantissent le vieux rêve jeffersonien d’une démocratie de petits propriétaires ruraux, d’une société où chacun serait en harmonie avec ses semblables, avec la nature et avec Dieu. Contre l’optimisme américain, il évoque la solitude, la frustration, l’angoisse, qui sont la rançon de l’efficacité et de la rentabilité. Et lorsque ces "âmes provinciales" quitte la campagne pour réussir à Chicago, elles n'y trouvent qu’amertume.

Ses romans (Many Marriages, 1923 ; Dark Laughter, 1925) dramatisent son expérience personnelle.

"Né dans un milieu très pauvre, ruiné par la mécanisation, Anderson fut tour à tour fermier, livreur, palefrenier, débardeur avant de réussir dans la publicité et la vente par correspondance. Brusquement, à trente-six ans, il abandonna affaires, femme et enfants pour écrire et bourlinguer. Il avait réalisé que la « réussite » détruisait en lui l’homme. Il s’en explique dans un article qui symbolise pour une génération d’intellectuels américains la rébellion contre les valeurs matérialistes d’une société dominée par l’argent : How I left Business for Literature (1924)."

Winesburg, Ohio (Winesburg, Ohio: A Group of Tales of Ohio Small-Town Life, 1919)

Ce recueil de nouvelles présente quelques habitants d'un village du Middle West au début de ce siècle, que les frustrations sociales ou sexuelles amènent à devenir des "grotesques", se laissant envahir par une monomanie, secrète ou visible, qui les enferment dans une solitude absolue.

«Au commencement du monde, il y avait d'innombrables pensées, mais ce qu'on appelle une vérité n'existait pas encore. C'est l'homme qui fabriqua les vérités, et chaque vérité est composée d'un grand nombre de pensées vagues. Les vérités étaient éparses dans l'univers et voilées de beauté. Le vieillard énumérait dans son livre des centaines de vérités. Je n'essaierai pas de vous les nommer toutes. Il y avait la vérité de la virginité, et la vérité de la passion, les vérités de la richesse et de la pauvreté, de l'avarice et de la prodigalité, de l'insouciance et de l'abondance. il y en avait des centaines et des centaines, et elles étaient toutes belles. Les gens apparaissaient alors. Chacun arrachait une vérité en passant et quelques-uns, qui étaient particulièrement forts, en arrachaient une douzaine. C'étaient les vérités qui rendaient les gens grotesques. Le vieillard avait édifié toute une théorie sur ce sujet. Sa conception était qu'au moment où l'un des individus accaparait une des vérités, la nommait sienne et essayait d'y conformer sa vie, il devenait un grotesque et transformait en mensonge la vérité qu'il étreignait.»

En réaction contre la nouvelle si bien construite d'Edgar Poe (1809-1849) ou de O'Henry (1862-1910), Sherwood Anderson a été l`inventeur d`un réalisme psychologique et impressionniste qui, par petites touches vives et par associations d'mages, nous restitue, avec un laisser-aller livré au mouvement même du quotidien, aussi bien les instants de rêve que ceux de violence et d'action. C'est une nouvelle langue qu'il a introduite dans la littérature américaine, a-t-on dit, une langue débarrassée des artifices d'imitation européenne et ouverte aux mots de la rue et de la terre américaines pour saisir tous les reflets et modalités de l'émotion.

L`ensemble le plus achevé de son oeuvre demeure celui de Winesburg.Ohio", que l`on considere comme son chef-d'oeuvre, préfacé par un texte intitulé "Le Livre des Grotesques" allusion aux personnages, généralement adolescents, solitaires et/ou ratés, qui peuplent la petite ville du titre. Les autres recueils, surtout les deux suivants. contiennent un certain nombre de nouvelles caractéristiques de sa manière, notamment , "I Want to Know Why" et "An Ohio Pagan", histoire d'une puberté au cours de laquelle Anderson nous fait partager, avec cette tendresse et cette brutalité qui lui sont particulières, les rêves, les refoulements et les obsessions du jeune Tom Edwards, entraineur de chevaux puis garçon de ferme, tout imprégné du sens de la nature et des forces qui la hantent. (Trad. Gallimard, 1927)...

"Le triomphe de l'oeuf"

(The Triumph of the Egg: A Book of Impressions From American Life in Tales and Poems, 1921 )

"There is a story.--I cannot tell it.--I have no words. The story is almost forgotten but sometimes I remember. The story concerns three men in a house in a street. If I could say the words I would sing the story. I would whisper it into the ears of women, of mothers. I would run through the streets saying it over and over. My tongue would be torn loose--it would rattle against my teeth. The three men are in a room in the house. One is young and dandified. He continually laughs. There is a second man who has a long white beard. He is consumed with doubt but occasionally his doubt leaves him and he sleeps."

"Un petit monument d'humanité : c'est ainsi qu'on peut définir l'ensemble des nouvelles du grand écrivain américain réunies dans ce livre. La biographie de l'auteur jette une vive lumière sur ces histoires : né pauvre, Anderson a renoncé aux valeurs de l'establishment (et à une situation enviable) pour se lancer dans l'écriture – qui fut pour lui une sorte de sacerdoce. Car Sherwood Anderson souhaitait rendre compte de la vie des humbles, ceux auxquels la littérature élitiste de l'époque ne s'intéressait pas. Il ne juge jamais : on ne trouvera pas ici le moindre discours moral. Il décrit les fatalités de l'existence, sans jamais s'embarrasser de détails superflus. Il n'hésite pas, surtout, à montrer ses personnages dans toute leur nudité physique ou intérieure. En cela, il ouvre la voie à un Hemingway, à un Faulkner." (Editions Robert Laffont)

Pictorial map of the United States (1934), a promotional map, issued by Doubleday at the time of the publication of Sinclair Lewis's Work of Art. Shows location of Lewis's imaginary State of Winnemac (southern Michigan and northern Ohio). Winnemac is a fictional U.S. state invented by the writer Sinclair Lewis. His novel "Babbitt" takes place in Zenith...

Dans "Main Street" et "Babbitt", Sinclair Lewis a puisé dans les souvenirs de son enfance à Sauk Centre, Minnesota, pour révéler comme aucun écrivain ne l'avait fait auparavant le conformisme de la vie de la classe moyenne en Amérique, et partant, ces quelques hommes et femmes qui, comme il l'a écrit à propos de Babbitt, "veulent et "veulent saisir quelque chose de plus que des voitures et une maison avant qu'il ne soit trop tard" (“want and “to seize something more than motor cars and a house before it’s too late). Dans le personnage de George F. Babbitt, l'agent immobilier turbulent, vulgaire, inquiet et amateur de gadgets de Zenith, Lewis a façonné une figure nouvelle et durable de la littérature américaine - le conformiste total (the total conformist). Babbitt est un "joiner" et un "joiner" qui pense et ressent les choses comme la foule. Lewis l'entoure d'une galerie de types américains des plus familiers - petits entrepreneurs, Rotariens, Elks, promoteurs, partisans du christianisme évangélique. Dans des scènes satiriques mordantes de déjeuners de club, de discours d'après-dîner, de conventions d'associations commerciales, de voyages de pêche et de comités d'école du dimanche, Lewis reproduit l'agitation bruyante de la culture commerciale américaine. "Main Street (1920), premier triomphe de Lewis, fut un événement phénoménal dans l'histoire de l'édition et de la culture américaines. L'héroïne idéaliste et imaginative de Lewis, Carol Kennicott, aspire à "mettre la main sur une de ces villes de la prairie et à la rendre belle" (to get her hands on one of those prairie towns and make it beautiful), mais lorsque son mari médecin l'emmène à Gopher Prairie, elle découvre que le romantisme de la frontière américaine s'est transformé en la morne réalité du Middle West américain. Carol lutte d'abord contre les tyrannies sociales et le vide culturel de Gopher Prairie, puis les fuit, pour finalement se soumettre aux conventions de la vie "moyenne".

En 1930, Sinclair Lewis fut le premier Américain à recevoir le prix Nobel de littérature, en grande partie pour son œuvre "Babbitt". Ces premiers romans ne définissent pas seulement une période cruciale de l'histoire américaine - de ce fameux "passage à l'âge adulte" de l'Amérique juste avant la Première Guerre mondiale au boom vertigineux des années vingt - mais le conformisme n'est-il pas toujours la "valeur" dominante de nos sociétés de ce début du XXIe siècle ...

Sinclair Lewis (1885-1951)

Fils d’un médecin du Minnesota, Sinclair Lewis abandonne ses études pour participer à la communauté utopique qu’Upton Sinclair avait créée dans le New Jersey, en 1906, puis mène une vie assez difficile de journaliste à la pige, publiant sans succès plusieurs romans. Le succès commence avec "Main Street", en 1920, évocation satirique d’une petite ville du Middle West, Gopher Prairie ( Sauk Centre). Lewis y évoque la lutte vaine de Carol Kennicott, Bovary américaine, pour échapper à l’ennui et à la dictature des conventions d’une petite ville typiquement américaine. Le réalisme satirique de Sinclair Lewis va désormais se concentrer sur le snobisme petit-bourgeois de la province américaine où il est né et dont il ne peut se détacher totalement.

Deux ans plus tard, avec "Babbitt" (1922), son meilleur livre, il fait un portrait du businessman américain moyen des années de folle prospérité : Babbitt devient le symbole même de l’homme infantilisé par la société de consommation, aliéné à l’argent et à la machine. En 1925, dans "Arrowsmith", histoire d’un médecin, Lewis poursuit son exploration de la stupide béatitude et de la malhonnêteté sociale. "Elmer Gantry" (1927) est une satire des sectes religieuses américaines et des innombrables charlatans qui exploitent l’Américain moyen. En 1929, "Dodsworth" s’attaque aux milieux d’affaires, avec un héros engagé dans l’industrie automobile. Mais le réalisme satirique de Sinclair reste foncièrement optimiste et profondément américain : il lui semble acquis que la dénonciation des maux d’une société aboutit à les corriger. Il poursuit son oeuvre de dénonciation dans "It can’t happen here" (1935), contre le fascisme, puis "The Prodigal Parents" (1938), "Gideon Planish" (1943), "Kingsblood Royal" (1947).

Grand-Rue (Main Street, 1920)

"ON a hill by the Mississippi where Chippewas camped two generations ago, a girl stood in relief against the cornflower blue of Northern sky. She saw no Indians now; she saw flour-mills and the blinking windows of skyscrapers in Minneapolis and St. Paul. Nor was she thinking of squaws and portages, and the Yankee fur-traders whose shadows were all about her. She was meditating upon walnut fudge, the plays of Brieux, the reasons why heels run over, and the fact that the chemistry instructor had stared at the new coiffure which concealed her ears."

Sinclair Lewis dénonce, à travers l'histoire Carol Kennicott, audacieuse jeune femme qui ose braver les conventions de la ville, l'Amérique provinciale et ses hypocrisies. Mais dans cet univers de cruauté pur et simple, Sinclair entretient malgré tout une dignité et un aspect pathétique, ces relations humaines pour imparfaites qu'elles soient, attachent les protagonistes à Gopher Prairie au Minnesota.

"... When Carol had walked for thirty-two minutes she had completely covered the town, east and west, north and south; and she stood at the corner of Main Street and Washington Avenue and despaired. Main Street with its two-story brick shops, its story-and-a-half wooden residences, its muddy expanse from concrete walk to walk, its huddle of Fords and lumber-wagons, was too small to absorb her. The broad, straight, unenticing gashes of the streets let in the grasping prairie on every side. She realized the vastness and the emptiness of the land. The skeleton iron windmill on the farm a few blocks away, at the north end of Main Street, was like the ribs of a dead cow. She thought of the coming of the Northern winter, when the unprotected houses would crouch together in terror of storms galloping out of that wild waste. They were so small and weak, the little brown houses. They were shelters for sparrows, not homes for warm laughing people.

Quand Carol avait marché pendant trente-deux minutes, elle avait complètement couvert la ville, à l’est et à l’ouest, au nord et au sud; et elle se tenait au coin de la rue principale et de l’avenue Washington et désespérait. La rue Main, avec ses boutiques de briques à deux étages, ses résidences en bois à l’étage et demi, son étendue boueuse de marches en béton à marches, ses gués et ses wagons à bois, était trop petite pour l’absorber. Les entailles larges, droites et sans bruit des rues laissaient entrer la prairie saisissante de chaque côté. Elle réalisa l’immensité et le vide de la terre. Le moulin à vent de fer squelette sur la ferme à quelques pâtés de maisons, à l’extrémité nord de la rue Main, était comme les côtes d’une vache morte. Elle songea à l’arrivée de l’hiver nordique, lorsque les maisons non protégées s’accroupiraient ensemble dans la terreur des tempêtes galopant hors de ces déchets sauvages. Ils étaient si petits et faibles, les petites maisons brunes. Ils étaient des abris pour les moineaux, pas des maisons pour les gens qui rient chaud.

She told herself that down the street the leaves were a splendor. The maples were orange; the oaks a solid tint of raspberry. And the lawns had been nursed with love. But the thought would not hold. At best the trees resembled a thinned woodlot. There was no park to rest the eyes. And since not Gopher Prairie but Wakamin was the county-seat, there was no courthouse with its grounds.

She glanced through the fly-specked windows of the most pretentious building in sight, the one place which welcomed strangers and determined their opinion of the charm and luxury of Gopher Prairie—the Minniemashie House. It was a tall lean shabby structure, three stories of yellow-streaked wood, the corners covered with sanded pine slabs purporting to symbolize stone. In the hotel office she could see a stretch of bare unclean floor, a line of rickety chairs with brass cuspidors between, a writing-desk with advertisements in mother-of-pearl letters upon the glass-covered back. The dining-room beyond was a jungle of stained table-cloths and catsup bottles.

She looked no more at the Minniemashie House.

A man in cuffless shirt-sleeves with pink arm-garters, wearing a linen collar but no tie, yawned his way from Dyer's Drug Store across to the hotel. He leaned against the wall, scratched a while, sighed, and in a bored way gossiped with a man tilted back in a chair. A lumber-wagon, its long green box filled with large spools of barbed-wire fencing, creaked down the block. A Ford, in reverse, sounded as though it were shaking to pieces, then recovered and rattled away. In the Greek candy-store was the whine of a peanut-roaster, and the oily smell of nuts.

There was no other sound nor sign of life.

She wanted to run, fleeing from the encroaching prairie, demanding the security of a great city. Her dreams of creating a beautiful town were ludicrous. Oozing out from every drab wall, she felt a forbidding spirit which she could never conquer.

She trailed down the street on one side, back on the other, glancing into the cross streets. It was a private Seeing Main Street tour. She was within ten minutes beholding not only the heart of a place called Gopher Prairie, but ten thousand towns from Albany to San Diego:

Dyer's Drug Store, a corner building of regular and unreal blocks of artificial stone. Inside the store, a greasy marble soda-fountain with an electric lamp of red and green and curdled-yellow mosaic shade. Pawed over heaps of tooth-brushes and combs and packages of shaving-soap.

Shelves of soap-cartons, teething-rings, garden-seeds, and patent medicines in yellow "packages-nostrums" for consumption, for "women's diseases"— notorious mixtures of opium and alcohol, in the very shop to which her husband sent patients for the filling of prescriptions.

From a second-story window the sign "W. P. Kennicott, Phys. & Surgeon," gilt on black sand.

A small wooden motion-picture theater called "The Rosebud Movie Palace." Lithographs announcing a film called "Fatty in Love."

Howland & Gould's Grocery. In the display window, black, overripe bananas and lettuce on which a cat was sleeping. Shelves lined with red crepe paper which was now faded and torn and concentrically spotted. Flat against the wall of the second story the signs of lodges—the Knights of Pythias, the Maccabees, the Woodmen, the Masons.

Dahl & Oleson's Meat Market—a reek of blood.

A jewelry shop with tinny-looking wrist-watches for women. In front of it, at the curb, a huge wooden clock which did not go.

A fly-buzzing saloon with a brilliant gold and enamel whisky sign across the front. Other saloons down the block. From them a stink of stale beer, and thick voices bellowing pidgin German or trolling out dirty songs—vice gone feeble and unenterprising and dull—the delicacy of a mining-camp minus its vigor. In front of the saloons, farmwives sitting on the seats of wagons, waiting for their husbands to become drunk and ready to start home.

A tobacco shop called "The Smoke House," filled with young men shaking dice for cigarettes. Racks of magazines, and pictures of coy fat prostitutes in striped bathing-suits.

A clothing store with a display of "ox-blood-shade Oxfords with bull-dog toes." Suits which looked worn and glossless while they were still new, flabbily draped on dummies like corpses with painted cheeks.

The Bon Ton Store—Haydock & Simons'—the largest shop in town. The first-story front of clear glass, the plates cleverly bound at the edges with brass. The second story of pleasant tapestry brick. One window of excellent clothes for men, interspersed with collars of floral pique which showed mauve daisies on a saffron ground. Newness and an obvious notion of neatness and service. Haydock & Simons. Haydock. She had met a Haydock at the station; Harry Haydock; an active person of thirty-five. He seemed great to her, now, and very like a saint. His shop was clean!

Axel Egge's General Store, frequented by Scandinavian farmers. In the shallow dark window-space heaps of sleazy sateens, badly woven galateas, canvas shoes designed for women with bulging ankles, steel and red glass buttons upon cards with broken edges, a cottony blanket, a granite-ware frying-pan reposing on a sun-faded crepe blouse.

Sam Clark's Hardware Store. An air of frankly metallic enterprise. Guns and churns and barrels of nails and beautiful shiny butcher knives.

(...)

Main Street a été le premier succès significatif du premier écrivain américain à remporter le prix Nobel de littérature. Anatomie cinglante de l’étroitesse d’esprit des petites villes dans les premières années du XXe siècle, Main Street raconte l’histoire de Carol Milford, une jeune femme idéaliste qui travaille dans une bibliothèque à Saint Paul. Après avoir épousé le Dr. Will Kennicott, Carol accepte de s’installer à Gopher Prairie, la ville natale de Will (dont Lewis s’est inspiré de sa propre ville natale du Minnesota, Sauk Centre). Bien que Carol espère sortir Gopher Prairie de ce qu’elle considère comme sa banalité terne et complaisante, ses tentatives acharnées de transformer la ville en un lieu de beauté et de culture sont contrecarrées par le snobisme, l’hypocrisie et le provincialisme qui la définissent. Ce qui est frustrant pour Carol est souvent assez drôle pour le lecteur, comme lorsqu’elle tente d'imposer « Androcles and the Lion » de George Bernard Shaw dans un club de théâtre déterminé à monter « The Girl from Kankakee ». À la recherche d’une vie plus épanouissante, Carol finit par déserter les limites de la ville pour Washington, D.C., avant de retourner à Gopher Prairie et à sa famille à la fin, châtiée mais pas entièrement vaincue par sa retraite : «I’ve never excused my failures by sneering at my aspirations. I do not admit that Main Street is as beautiful as it should be! I do not admit that Gopher Prairie is greater or more generous than Europe! I do not admit that dish-washing is enough to satisfy all women!» Le Dr Kennicott, pour sa part, murmure « Yes, dear», et demande si elle a vu le tournevis...

Bien que "Main Street" ait connu un énorme succès (onze tirages ont eu lieu dans les mois qui ont immédiatement suivi la publication), il a scandalisé le public américain : Lewis a affirmé que le livre était lu « avec le même plaisir masochiste que celui de sucer une dent douloureuse » (with the same masochistic pleasure that one has in sucking an aching tooth). Un siècle plus tard, la satire de Lewis reste vive et ses cibles pas aussi loin de notre expérience que nous pourrions espérer. Fait révélateur, sa vision acerbe n’est pas sans une affection voilée pour le confort de conformité qui a façonné sa propre jeunesse. "His great merit was that he gave the US and the world a sense of the enduring strength (ugly or not) of Main Street; and that he made Americans on all main streets [. . .] stop hustling long enough to wonder uneasily where they were going" (Time magazine, 1951) ...

Babbit (Babbitt, 1922)

Sinclair Lewis met en scène une figure devenue emblématique de la vie américaine, George F. Babbitt, agent immobilier, vivant et travaillant à Zenith, ville fictive du Midwest, et homme d'affaires représentatif de la classe moyenne. Les rituels et la vie routinière de Babbitt sont décrits en détail, non sans tendresse. Cette vie satisfaite va être interrompue par un événement qui l'oblige à réexaminer son existence, l'incertitude pénétrant sa vie si confortable et ouvrant progressivement à une certaine profondeur...

"THE TOWERS OF ZENITH aspired above the morning mist; austere towers of steel and cement and limestone, sturdy as cliffs and delicate as silver rods. They were neither citadels nor churches, but frankly and beautifully office-buildings.

The mist took pity on the fretted structures of earlier generations: the Post Office with its shingle-tortured mansard, the red brick minarets of hulking old houses, factories with stingy and sooted windows, wooden tenements colored like mud. The city was full of such grotesqueries, but the clean towers were thrusting them from the business center, and on the farther hills were shining new houses, homes—they seemed—for laughter and tranquillity.

Over a concrete bridge fled a limousine of long sleek hood and noiseless engine. These people in evening clothes were returning from an all-night rehearsal of a Little Theater play, an artistic adventure considerably illuminated by champagne. Below the bridge curved a railroad, a maze of green and crimson lights. The New York Flyer boomed past, and twenty lines of polished steel leaped into the glare.

In one of the skyscrapers the wires of the Associated Press were closing down. The telegraph operators wearily raised their celluloid eye-shades after a night of talking with Paris and Peking. Through the building crawled the scrubwomen, yawning, their old shoes slapping. The dawn mist spun away. Cues of men with lunch-boxes clumped toward the immensity of new factories, sheets of glass and hollow tile, glittering shops where five thousand men worked beneath one roof, pouring out the honest wares that would be sold up the Euphrates and across the veldt. The whistles rolled out in greeting a chorus cheerful as the April dawn; the song of labor in a city built—it seemed—for giants.

"Les tours de Zénith se dressaient au-dessus de la brume matinale, tours austères d’acier, de ciment et de pierre, hardies comme des rocs et délicates comme des baguettes d’argent. Ce n’étaient ni des citadelles, ni des églises, mais franchement, magnifiquement, des édifices pour bureaux. Le brouillard prenait en pitié les bâtisses lépreuses des générations précédentes, l’hôtel des postes au toit mansardé, les minarets en briques rouges de vieilles maisons pataudes, les fabriques aux fenêtres rares et noires de suie, les échoppes en bois couleur de boue. La ville était pleine de ces constructions baroques, mais les tours nettes les chassaient du centre des affaires et, sur les collines plus éloignées, brillaient des maisons neuves, foyers, semblait-il, faits pour le rire et la tranquillité. Sur un pont passa, rapide et silencieuse, une limousine au long capot brillant. Les occupants, en tenue de soirée, revenaient de la répétition de nuit de la pièce d’un petit théâtre, divertissement artistique égayé par beaucoup de champagne. Au dessous du pont s’incurvait une ligne de chemin de fer, dédale de lumières vertes et rouges. Le rapide de New York se précipita avec fracas, et vingt rais d’acier poli bondirent dans la clarté. Dans l’un des gratte-ciel, on coupait les communications de la Presse Associée. Les opérateurs du télégraphe relevaient d’un air las leurs visières de celluloïd après une nuit de conversations avec Paris et Pékin. Les balayeuses se répandaient dans le bâtiment en bâillant et en traînant leurs savates bruyantes.

La brume de l’aube se dissipait. Des hommes, leur déjeuner dans une boîte, se dirigeaient en longues files vers d’énormes fabriques neuves – feuilles de verre et briques creuses – et des boutiques étincelantes où cinq mille employés travaillent sous le même toit à répandre les honnêtes marchandises qui seront vendues sur les rives de l’Euphrate et à travers le veldt. Les sifflets saluaient cette aube d’avril en un chœur aussi joyeux qu’elle, chant du travail dans une ville bâtie, semblait-il, pour des géants.

"There was nothing of the giant in the aspect of the man who was beginning to awaken on the sleeping-porch of a Dutch Colonial house in that residential district of Zenith known as Floral Heights.

His name was George F. Babbitt. He was forty-six years old now, in April, 1920, and he made nothing in particular, neither butter nor shoes nor poetry, but he was nimble in the calling of selling houses for more than people could afford to pay.

His large head was pink, his brown hair thin and dry. His face was babyish in slumber, despite his wrinkles and the red spectacle-dents on the slopes of his nose. He was not fat but he was exceedingly well fed; his cheeks were pads, and the unroughened hand which lay helpless upon the khaki-colored blanket was slightly puffy. He seemed prosperous, extremely married and unromantic; and altogether unromantic appeared this sleepingporch, which looked on one sizable elm, two respectable grass-plots, a cement driveway, and a corrugated iron garage. Yet Babbitt was again dreaming of the fairy child, a dream more romantic than scarlet pagodas by a silver sea.

For years the fairy child had come to him. Where others saw but Georgie Babbitt, she discerned gallant youth. She waited for him, in the darkness beyond mysterious groves. When at last he could slip away from the crowded house he darted to her. His wife, his clamoring friends, sought to follow, but he escaped, the girl fleet beside him, and they crouched together on a shadowy hillside. She was so slim, so white, so eager! She cried that he was gay and valiant, that she would wait for him, that they would sail - Rumble and bang of the milk-truck.

Babbitt moaned, turned over, struggled back toward his dream. He could see only her face now, beyond misty waters. The furnace-man slammed the basement door. A dog barked in the next yard. As Babbitt sank blissfully into a dim warm tide, the paper-carrier went by whistling, and the rolled-up Advocate thumped the front door. Babbitt roused, his stomach constricted with alarm. As he relaxed, he was pierced by the familiar and irritating rattle of some one cranking a Ford: snap-ah-ah, snap-ah-ah, snap-ah-ah.

Himself a pious motorist, Babbitt cranked with the unseen driver, with him waited through taut hours for the roar of the starting engine, with him agonized as the roar ceased and again began the infernal patient snap-ah-ah — a round, flat sound, a shivering cold-morning sound, a sound infuriating and inescapable. Not till the rising voice of the motor told him that the Ford was moving was he released from the panting tension. He glanced once at his favorite tree, elm twigs against the gold patina of sky, and fumbled for sleep as for a drug. He who had been a boy very credulous of life was no longer greatly interested in the possible and improbable adventures of each new day.

He escaped from reality till the alarm-clock rang, at seven-twenty.

Il n’y avait pourtant rien du géant dans l’homme qui commençait à s’éveiller sur la véranda d’une maison de style colonial hollandais, dans le quartier de Zénith connu sous le nom de « Hauteurs Fleuries ».

Il s’appelait George F. Babbitt, il avait, en ce mois d’avril 1920, quarante-six ans, et ne faisait rien de spécial, ni du beurre, ni des chaussures, ni des vers, mais était habile à vendre des maisons à un prix plus élevé que les gens ne pouvaient y mettre. Sa tête, qu’il avait grosse, était rose, ses cheveux bruns, fins et secs. Sa figure gardait dans le sommeil quelque chose d’enfantin, en dépit de ses rides et des marques rouges laissées par ses lunettes de chaque côté de son nez. Il n’était pas gras mais extrêmement bien nourri ; ses joues étaient rebondies, et sur la couverture kaki reposait avec abandon une main potelée, légèrement bouffie. Il avait un air de prospérité, d’homme tout ce qu’il y a de plus marié et de moins romanesque, aussi peu romanesque que cette véranda qui donnait sur un ormeau de taille moyenne, deux petites pelouses, une allée cimentée et un garage en tôle ondulée.

Pourtant Babbitt rêvait encore à la fée enfant, rêve plus romanesque que des pagodes écarlates au bord d’une mer d’argent. Depuis des années, cette fée enfant l’avait hanté. Là où les autres ne voyaient que Georgie Babbitt, elle discernait un beau jeune homme. Elle l’attendait dans l’ombre, au-delà de bosquets mystérieux. Quand il réussissait enfin à se glisser hors de la maison encombrée, il volait vers elle. Sa femme, ses amis, avec de grands cris, cherchaient à le suivre, mais il leur échappait, la fée voltigeait à ses côtés et ils s’étendaient ensemble sur une pente ombragée. Elle était si mince, si blanche, si ardente ! Elle criait qu’il était gai et vaillant, qu’elle l’attendrait, qu’ils partiraient sur un navire…

Fracas du camion du laitier. Babbitt geignit, se retourna et s’efforça de retrouver son rêve. Il ne voyait plus maintenant que la figure de la fée, par delà les eaux brumeuses… Le chauffeur du calorifère claqua la porte du sous-sol, un chien aboya dans la cour voisine. Comme Babbitt sombrait avec volupté dans un flot tiède, le porteur de journaux passa en sifflant et le rouleau serré de l’Advocate Times heurta la porte d’entrée.

Babbitt, réveillé en sursaut, se sentit l’estomac barré. Quand il se détendit de nouveau, un bruit familier et irritant lui perça les oreilles, quelqu’un tournait la manivelle d’une Ford : snap-ah-ah, snap-ah-ah. Fervent automobiliste lui-même, Babbitt mettait en marche avec le chauffeur invisible, attendait avec lui un temps interminable que le moteur ronflât, avec lui s’exaspérait quand le bruit faiblissait et que recommençait l’infernal, l’obstiné « snap-ah-ah », cette cadence ronde et plate, cette cadence de matin glacé, affolante et acharnée. Ce ne fut que quand la voix du moteur s’élevant lui révéla que la Ford se mettait en mouvement, qu’il fut soulagé de cette tension haletante. Il jeta un coup d’œil sur son arbre favori, branchages d’orme se détachant sur un ciel doré, et s’efforça de trouver le sommeil, comme on cherche une drogue. Lui, qui avait été un enfant plein de confiance dans la vie, ne s’intéressait plus beaucoup aux aventures possibles mais improbables de chaque journée nouvelle.

Et il échappa à la réalité jusqu’à ce que son réveil sonnât, à sept heures vingt.

"It was the best of nationally advertised and quantitatively produced alarmclocks, with all modern attachments, including cathedral chime, intermittent alarm, and a phosphorescent dial. Babbitt was proud of being awakened by such a rich device. Socially it was almost as creditable as buying expensive cord tires.

He sulkily admitted now that there was no more escape, but he lay and detested the grind of the real-estate business, and disliked his family, and disliked himself for disliking them. The evening before, he had played poker at Vergil Gunch’s till midnight, and after such holidays he was irritable before breakfast. It may have been the tremendous home-brewed beer of the prohibition era and the cigars to which that beer enticed him; it may have been resentment of return from this fine, bold man-world to a restricted region of wives and stenographers, and of suggestions not to smoke so much.

From the bedroom beside the sleeping-porch, his wife’s detestably cheerful “Time to get up, Georgie boy,” and the itchy sound, the brisk and scratchy sound, of combing hairs out of a stiff brush. He grunted; he dragged his thick legs, in faded baby-blue pajamas, from under the khaki blanket; he sat on the edge of the cot, running his fingers through his wild hair, while his plump feet mechanically felt for his slippers. He looked regretfully at the blanket—forever a suggestion to him of freedom and heroism. He had bought it for a camping trip which had never come off. It symbolized gorgeous loafing, gorgeous cursing, virile flannel shirts.

He creaked to his feet, groaning at the waves of pain which passed behind his eyeballs. Though he waited for their scorching recurrence, he looked blurrily out at the yard. It delighted him, as always; it was the neat yard of a successful business man of Zenith, that is, it was perfection, and made him also perfect. He regarded the corrugated iron garage. For the three-hundredand-sixty-fifth time in a year he reflected, “No class to that tin shack. Have to build me a frame garage. But by golly it’s the only thing on the place that isn’t up-to-date!” While he stared he thought of a community garage for his acreage development, Glen Oriole. He stopped puffing and jiggling. His arms were akimbo. His petulant, sleep-swollen face was set in harder lines. He suddenly seemed capable, an official, a man to contrive, to direct, to get things done.

On the vigor of his idea he was carried down the hard, clean, unusedlooking hall into the bathroom.

"C’était le meilleur de tous les réveils que prônait et répandait la publicité, doté de tous les perfectionnements modernes, y compris un carillon, une sonnerie intermittente et un cadran lumineux. Babbitt était fier d’être réveillé par une invention si complète : au point de vue social cela vous posait presque autant un homme que de payer très cher des pneus câblés. Il reconnut en boudant qu’il n’y avait plus à reculer, mais il resta couché, maudissant la besogne fastidieuse des affaires immobilières, détestant sa famille et se détestant lui-même pour ce sentiment. La veille au soir, il avait joué au poker chez Vergil Gunch jusqu’à minuit, et, après les séances de ce genre, il était irritable jusqu’à son petit déjeuner. Peut-être aussi cela venait-il de l’effroyable bière domestique de cette période de prohibition et des cigares que ce breuvage l’avait entraîné à fumer, peut-être était-ce l’effet du ressentiment éprouvé en retombant, de ce milieu viril et affranchi, dans le cercle restreint des épouses et des sténographes où on l’exhortait à ne pas tant fumer. De la chambre à coucher contiguë à la véranda lui arriva, odieux et enjoué, le « Il est temps de se lever, mon petit Georgie » de sa femme, avec le bruit crissant et énervant d’une brosse dure sur les cheveux. Il grogna, tira de sous la couverture kaki ses jambes enveloppées d’un pyjama bleu fané, s’assit sur le bord du lit, passa ses doigts dans ses mèches en désordre, tout en tâtonnant machinalement de ses pieds gras pour trouver ses pantoufles.

Il jeta un regard de regret à la couverture, qui évoquait toujours pour lui une idée de liberté et d’héroïsme : il l’avait achetée en vue d’une partie de « camping » qu’il n’avait jamais faite. Elle symbolisait une somptueuse flânerie, d’abondants jurons et des chemises de flanelle viriles. Il sauta sur ses pieds, en gémissant sous la douleur lancinante qu’il sentait derrière les yeux et, tout en attendant son retour brûlant, il jeta dans la cour un regard encore brouillé de sommeil. Elle l’enchanta comme toujours : c’était bien la cour d’un homme d’affaires prospères de Zénith, c’est-à-dire une perfection qui faisait de lui également un homme parfait. Il considéra le garage en tôle ondulée.

Pour la trois cent soixante cinquième fois depuis un an il se fit cette réflexion : « Pas à la hauteur, cette baraque en zinc : il faut que je me construise un garage en planches et charpente. Mais, par Dieu, c’est la seule chose qui ne soit pas au point. » Cet examen le fit songer à un garage public pour son lotissement de Glen Oriole. Il cessa de souffler, de s’agiter et mit les poings sur ses hanches. Les traits de son visage pétulant, encore gonflé de sommeil, se durcirent. Il eut soudain un air capable de bureaucrate, celui d’un homme fait pour concevoir, diriger, exécuter.

L’intensité de sa pensée le fit descendre dans la salle de bains à travers le vestibule sec, propre, qui semblait ne jamais servir....."

Babbitt représente les classes moyennes où le puritanisme a pris naissance et est devenu hypocrisie. Contre son sujet, Sinclair Lewis a dressé sa satire. L'Amérique d'après la Première Guerre mondiale avait soif de tolérance, de liberté morale. de non-refoulement; elle pensait a l'individu et à ses droits autant qu'aux nécessités de l'organisation des sociétés : la satire de Babbitt a considérablement aidé à la prise de conscience de cet état d`esprit. Le récit de la vie et des aventures, de la routine, des espoirs et des défaites de George Babbitt est long, détaillé, grouillant de personnages secondaires, une chronique plus qu'un roman ...

"Sam Dodsworth" (Dodsworth, 1929)

Situé entre fin 1925 et fin de 1927, l'histoire relate celle de Samuel (' Sam') Dodsworth, un concepteur automobile ambitieux et créatif, qui a construit sa fortune dans dans la petite ville de Zenith, et réussit à épouser Frances 'Fran' Voelker, une belle et jeune mondaine. À l'âge de cinquante ans, alors retraité suite à la vente de son entreprise automobile (The Revelation Motor Company), il s'apprête à faire ce qu'il a toujours voulu rêver de faire, un voyage en Europe avec son épouse de quarante et un ans, mais le voyage les entraîne dans de nouveaux styles de vie qui bouleversent leur existence...William Wyler en fit une adaptation cinématographique en 1936, avec Walter Huston, Ruth Chatterton et Mary Astor, la crise du couple devenant le moteur principal de l'intrigue.

"Sam had never, for all of Fran's years of urging that it was a genteel and superior custom, been able to get himself to enjoy breakfast in bed. It seemed messy. Prickly crumbs of toast crept in between the sheets, honey got itself upon his pajamas, and it was impossible to enjoy an honest cup of coffee unless he squared up to it at an honest table. He hated to desert her, their first morning in London, but he was hungry. Before he dared sneak down to the restaurant, he fussed about, trying to see to it that she had a proper breakfast. There was a room waiter, very morose, who spoke of creamed haddock and kippers. Now whatever liberalisms Samuel Dodsworth might have about politics and four-wheel brakes, he was orthodox about American breakfasts, and nothing could have sent him more gloomily to his own decent Cream of Wheat than Fran's willingness to take a thing called a kipper. No, said Fran, after breakfast, she thought she would stay in bed till ten. But he needed exercise, she said. Why, she said, with a smile which snapped back after using as abruptly as a stretched rubber band, didn't he take a nice walk? He did take a nice walk. He felt friendly with such old-fashioned shops as were left on St.James's Street; brick shopfronts with small-paned windows which had known all the beaux and poets of the eighteenth century: a hat-making shop with antiquated toppers and helmets in the window; a wine office with old hand-blown bottles. Beyond these relics was a modern window full of beautiful shiny shotguns. He had not believed, somehow, that the English would have such beautiful shiny shotguns. Things were looking up. England and he would get along together. But it was foggy, a little raw, and in that gray air the aloof and white-faced clubs of Pall Mall depressed him. He was relieved by the sign of an American bank, the Guaranty Trust Company, looking very busy and cheerful behind the wide windows. He would go in there and get acquainted but--Today he could think of no reason; he had plenty of money, and there had been no time yet for mail to arrive--curse it!--how he'd like a good breezy letter from Tub Pearson, even a business letter from the U.A.C., full of tricky questions to be answered, anything to assure him that he was some one and meant something, here in this city of traditional, unsmiling stateliness, among these unhurried, well-dressed people who so thoroughly ignored him. The next steamer back- Too late in life, now, to "make new contacts," as they said in Zenith. He realized that Fran's thesis, halfway convincing to him when they had first planned to go to Europe, her belief that they could make more passionate lives merely by running away to a more complex and graceful civilization, had been as sophomoric as the belief of a village girl that if she could but go off to New York, she would magically become beautiful and clever and happy. He had, for a few days, forgotten that wherever he traveled, he must take his own familiar self along, and that that self would loom up between him and new skies, however rosy. It was a good self. He liked it, for he had worked with it. Perhaps it could learn things. But would it learn any more here, where it was chilled by the unfamiliarity, than in his quiet library, in solitary walks, in honestly auditing his life, back in Zenith? And just what were these new things that Fran confidently expected it to learn?

"Sam n'avait jamais pu trouver plaisir à déjeuner au lit, bien que pendant des années Fran eût voulu lui démontrer que c'était une habitude distinguée. Cela lui semblait malpropre. Des croûtes de toast se glissaient entre les draps, le miel tombait sur son pyjama, et il lui était impossible de déguster une honnête tasse de café à moins d'être assis bien d'aplomb à une honnête table. La laisser seule, leur premier matin a Londres, l'ennuyait, mais il avait faim. Avant d'oser se glisser jusqu'au restaurant, il s'agita dans la chambre, essayant de lui faire obtenir un breakfast convenable. Le garçon d'étage parut, maussade, et proposa du haddock à la crème et des harengs. Quelque avancées que fussent les idées, de Sam sur la politique et les freins sur les quatre roues, il était orthodoxe sur le sujet du breakfast américain, et rien ne pouvait l'envoyer plus tristement à sa propre crème de blé que la docilité de Fran à accepter une chose dénommée hareng. Après le petit déjeuner, Fran dit qu'elle allait rester au lit jusqu'à. dix heures. Mais Sam avait besoin d'exercice. Pourquoi, dit-elle avec un sourire qui revint en place après usage comme un ruban de caoutchouc tendu, n'irait-il pas faire une bonne promenade? Il alla faire une bonne promenade. Il se sentait à l'aise avec celles des vieilles boutiques qui restaient encore dans Saint-James Street ; des devantures en briques, avec des fenêtres à petits carreaux, qui avaient connu tous les dandys et tous les poètes du dix-huitième siècle : un chapelier avec des hauts de forme démodés en montre ; un marchand de vins avec de vieilles bouteilles soufflées à la main. A côté de ces reliques se trouvait une devanture moderne pleine de fusils merveilleusement astiqués. Sam n'aurait pas cru que les Anglais auraient des fusils aussi merveilleusement astiqués. Les choses s'arrangeaient. L'Angleterre et lui pourraient s'entendre. Mais il y avait un peu de brouillard, il faisait frais, et dans cette atmosphère grise il trouva déprimantes les façades hautaines des clubs de Pall Mall. Il se sentit rasséréné à la vue d'une banque américaine, la Guaranty Trust Company, qui semblait affairée et bienveillante derrière ses larges fenêtres, Il aurait aimé entrer pour faire connaissance, mais... aujourd'hui il ne pouvait découvrir aucun prétexte, il avait de l'argent en quantité, et le courrier n'avait pas encore eu le temps d'arriver. Comme il aimerait recevoir une bonne lettre cordiale de Tub Pearson, ou même une lettre d'affaires de la S. G. A. pleine de questions insidieuses, n'importe quoi qui pût lui assurer qu'il était quelqu'un, et avait de l'importance ici, dans cette ville de majesté traditionnelle, sévère, parmi ces gens bien mis, pas pressés, qui l'ignoraient si totalement.

Le prochain paquebot. Trop tard dans la vie maintenant, pour établir de nouveaux contacts, comme on disait à Zénith. Il comprit que la théorie de Fran qu'il avait à moitié acceptée quand ils avaient projeté d'aller en Europe, sa conviction de vivre avec plus d'ardeur en courant vers une civilisation plus complexe et plus raffinée, était aussi naïve que la croyance d'une fille de village, s'imaginant que si seulement elle pouvait aller à New-York, elle deviendrait par miracle belle, intelligente et heureuse. Il avait oublié pendant quelques jours que, où qu'íl aille, il lui fallait emmener son moi familier, et que ce moi se mettrait entre lui et les nouveaux ciels, quelle que fût leur beauté. C'était un bon moi. Il l'aimait, car il avait travaillé avec lui. Il pourrait peut-être apprendre certaines choses. Mais en apprendrait-il davantage ici, où il était glacé par l'inconnu, qu'à Zénith, dans sa bibliothèque tranquille, dans ses promenades solitaires, ou en examinant sa vie en conscience? Et quelles étaient au juste ces choses nouvelles que Fran s'attendait à lui apprendre?

Pictures? Why talk stupidly about pictures when he could talk intelligently about engines? Languages? If he had nothing to say, what was the good of saying it in three languages? Manners? These presumable dukes and dignitaries whom he was passing on Pall Mall might be able to enter a throne-room more loftily, but he didn't want to enter a throne-room. He'd rather awe Alec Kynance of the U.A.C. than anybody who'd only inherited the right to be called a king! No. He was simply going to be more of Sam Dodsworth than he had ever been. He wasn't going to let Europe make him apologetic. Fran would certainly get notions; want to climb into circles with fancy-dress titles. Oh, Lord, and he was so fond of her that he'd probably back her up! But he'd fight; he'd try to get her happily home in six months. So! He knew now what he'd do--and what he'd make her do! He became happy again, and considered the Londoners with a friendly, unenvious, almost superior air . . . and discovered that his hat was just as wrong as his evening clothes. It was a good hat, too, and imported; a Borsalino, guaranteed by the Hub Hatters of Zenith to be the smartest hat in America. But it slanted down in front with too Western and rakish an air. And, swearing that he'd let no English passers-by tell him what HE was going to wear, he stalked toward Piccadilly and into a hat-shop he remembered having seen. He'd just glance in there. Certainly they couldn't SELL him anything! English people couldn't sell like Americans! So he entered the shop and came out with a new gray felt hat for town, a new brown one for the country, a bowler, a silk evening hat, and a cap, and he was proud of himself for having begun the Europeanization which he wasn't going to begin."

La peinture? Pourquoi parler sottement de tableaux, quand il pouvait parler machines avec compétence? Les langues? S'il n'avait rien à dire, à. quoi bon le dire en trois langues? Les bonnes manières? Les ducs et les dignitaires présumés qu'il croisait dans Pall Mall pénétraient peut-être avec plus de noblesse dans la salle du Trône, mais il n'avait pas envie d'entrer dans la salle du Trône. Il aimerait mieux en imposer à Alec Kynance, de la S. G. A., qu'à un homme ayant simplement hérité le titre de roi ! Non. Il allait être Dodsworth plus profondément que jamais. Il ne se laisserait pas humilier par l'Europe. Fran se mettrait certainement des idées en tête, voudrait s'introduire chez des gens titres. Et, mon Dieu, il l'aimait tant qu'il l'y aiderait probablement! Mais il lutterait, il essayerait de la ramener heureusement chez elle dans six mois! Voilà! Il savait ce qu'il ferait, ce qu'il lui ferait faire! Il redevint heureux, et examina les Londoniens d'un air amical, presque supérieur... et vit que son chapeau était d'aussi mauvais goût que son smoking. C'était un bon chapeau, pourtant, un Borsalino, importé ; un Borsalino garanti par le grand chapelier de Zénith comme le chapeau le plus chic d'Amérique. Mais il penchait sur le front avec trop d'insolence. Et, se promettant qu'un étranger ne lui dicterait pas ce qu'il devait porter, il remonta vers Piccadilly et un chapelier qu'il se rappelait y avoir vu. Il entrerait juste pour donner un coup d'œil. On ne pourrait certainement rien lui vendre, à lui! Les Anglais étaient incapables de vendre aux Américains! Il entra dans le magasin et en sortit avec un feutre gris pour la ville, un feutre marron pour la campagne, un melon, un haut de forme et une casquette, et il se sentait fier d'avoir commencé la transformation qu'il ne voulait pas entreprendre. "

"..Un premier fil conducteur traverse ces romans sur l'Amérique et les Américains : entre les lignes des pages satiriques et rebelles de Harry Sinclair Lewis, l'iconoclaste laisse deviner une amertume profonde. Il y a du pathétique dans toutes ces histoires : solitude de Carol Kennicott dans la Grand-Rue (Main Street), malaise de Georges Babbitt prisonnier des contradictions qui l'habitent, tristesse et lassitude de Sam Dodsworth à la veille de son divorce. Peut-être le regard des grands auteurs satiriques n'est-il si pénétrant et si acéré que parce qu'il est à l'image d'un autre regard qu'ils n'ont pas tout à fait pu porter sur leur monde intérieur ? Certes, il reste que ce regard détourné qui prend le monde pour cible est d'une telle force et d'une telle précision qu'il vaut mieux y prêter attention. Et puis cela contribue à faire de l'œuvre de Lewis - celle qui va de "la Grand-Rue" (1920) à "De Sang royal" (1947) - un univers romanesque remarquablement cohérent dont les personnages, aujourd'hui encore, à plus d`un titre nous paraissent vivants. On a compris le mécanisme : l'écrivain "écorché" a beau avoir d'autres raisons qu'il le dit d'être malheureux, son regard est plus perçant que le nôtre justement parce que le glissement qu'il opère de l'intérieur vers l'extérieur ne peut se faire s'il n'a au préalable décelé quelque trait révoltant dans le monde où il est. Lewis n'a tant d'exigence et de sérieux dans sa quête de sociologue critique que pour demeurer un peu plus longtemps aveugle au mal qui l'habite en propre ; mais comme le calcul ne peut réussir - équilibre précaire - que s'il se trouve autour de lui des causes réelles d'autres maux objectifs, on peut lui faire confiance. Ses cibles sont toujours choisies avec soin, ses traits toujours bien ajustés. Il a du talent lorsqu'il se déchaîne, dans "Babbitt", par exemple, ou dans "Elmer Gantry", et les ressorts cachés de ses révoltes, alors, nous importent assez peu puisque le portrait qu'il nous donne y gagne en vérité.

Ce portrait, c'est d'abord celui des États-Unis des années Vingt à Trente, et singulièrement celui de ce qu'on peut appeler, pour simplifier, la classe moyenne. L'œuvre est une satire des modes de penser et d'être de cette Amérique moyenne qui aujourd'hui encore peut se reconnaître dans "Babbitt". Certes, d'aucuns n'ont rien voulu voir d'autre dans ces termes - classe moyenne, Amérique moyenne - qu'une abstraction commode dénuée de réalité. On se rend vite à l'évidence du contraire pourtant, et le moindre coup d'œil à l'œuvre montre assez combien le tableau nous renvoie tous les traits de cet individu "idéal" que la société moderne, en France comme ailleurs, nous propose comme modèle. Modèle, oui, le mot est important, image, moule, car c'est de cela qu'il s'agit. Autant que la classe sociale, plus peut-être, c'est de mode de vie que Lewis nous parle, et il y a de l`idéologie là-dedans. Ce que le romancier dépeint, imagine, c'est ce vers quoi la société moderne lui semble tendre. A plus d'un demi-siècle de distance, on reste saisi par la justesse du diagnostic et par sa clairvoyance.

A vrai dire, la représentation est si complète qu'on a pu en sourire et reprocher à Lewis son obsession de ne rien oublier. Mais c`est qu'il s'est voulu anthropologue exigeant, chercheur minutieux et exhaustif à la fois. Tout y est, donc, de ce qui constitue l'univers de ce "citoyen moyen" mis en scène dès "Babbitt" (1922) avec tant de brio et de réussite. C'est une fresque, une saga, rien n'y manque, répertorié, analysé, et plus d'une fois saisi comme élément d`un vaste ensemble dont l'économique et l'idéologique forment le noyau dur : du village de la Prairie à la ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, (Ia Grand-Rue, Babbitt), des affaires à l'échelon local au monde de la grande industrie (Babbitt, Dodsworth), de la médecine à la recherche médicale et aux problèmes du "savant" (Arrowsmíth), de la religion aux moyens de communication de masse (Babbitt, Elmer Gantry), à quoi s`ajoutent encore les Américains touristes en Europe (Dodsworth), le monde des prisons (Ann Vickers), le fascisme (Impossible ici !), l'Université et l'arrivisme politique (Gideon Planish), le théâtre (Bethel Merriday) et, last but not least, la question raciale avec "De Sang royal". Pour chacun de ses livres, au reste, Lewis réunissait une importante documentation, il aimait ce travail de terrain, et si la littérature a peu affaire avec cette démarche, si le bonheur d'écriture, dans ce panorama, est quand même très inégal, le témoignage dans bien des cas reste intéressant. On est impressionné par l'ampleur de la tâche entreprise. N'a-t-il pas, pour Cass Timberlane, où il traite des problèmes du couple, inséré entre les chapitres de son histoire des vignettes satiriques inspirées de ses enquêtes "sociologiques" comme il les appelait ? Cest avec Babbitt, dans la foulée de Ia Grand-Rue, que le projet prend forme. Lewis l'a dit : Ceci est l'Histoire du maître de l'Amérique (...) le conquérant, le dictateur qui règne sur notre commerce et notre éducation, sur le monde du travail et sur nos arts, sur la politique et la morale, sur notre manque de conversation [...] Sa dictature est sans égal [...] En Amérique nous avons créé le surhomme accompli, et le nom suave de cet archangélique monstre est [Babbitt], simple citoyen et pouvoir omnipotent. (The Man from Main Street, sous la direction de Harry E. Maule et Melville H. Cane, Random House, New York, 1953, p. 2l.). Mais parce que le conformisme que ce "héros" défend est aussi exigeant pour lui-même que pour ceux à qui il entend l'imposer, il n'est finalement rien d'autre qu'un "tyran tragique" : enchaînant les autres, il s'enchaîne lui-même. Telle est la notion centrale de l'œuvre, l'idée que l'écrivain va développer dans ses meilleurs romans, la thèse dont il va démontrer l'exactitude, qu'il s'agisse d'économie, de religion, de politique ou même des relations entre les races. C'est sur quoi, en tout cas, repose la valeur sociologique de son témoignage. Et comme ce ne sont pas les "babbitts" qui imposent mythes et modes (ils ne le font qu'au deuxième degré, en récepteurs non critiques), le procès devient vite, entre les lignes, celui d'une société dont les valeurs sont fausses : la comédie qu'on y joue - du sérieux, de l'honnêteté, de l'amabilité et peut-être du bonheur - ne peut masquer le désarroi et l'ennui de ces descendants des pionniers. On l'a compris, pour Lewis, il n'y a plus de pionniers : s'il ne refuse pas de voir dans l'homme moderne l'artisan d'un progrès presque miraculeux, il souligne aussi vigoureusement les failles de notre civilisation. L'observation du quotidien conduit à l'économique et au politique. Car Babbitt est un consommateur matériellement satisfait, il gagne assez d'argent pour s'entourer des objets qu'il désire ; et il est aussi le client inépuisable de l`industrie et du commerce qui n'ont jamais fini de lui inventer de nouveaux besoins. Cible idéale de cette industrie et de ce commerce, au fond c'est un nouveau riche, un petit-bourgeois récemment promu bourgeois moyen. Ainsi s'explique son conformisme : son existence de consommateur admiratif est réglée par un ensemble de principes précis qu'il se fait un devoir d'observer. La publicité joue dans la vie des personnages de Lewis un rôle déterminant, et dans Elmer Gantry on ira jusqu'à l'utiliser pour vendre Dieu. Tentatrice qui utilise les vertus de l'apparence, elle confère à ses images des qualités mythiques, et le Citoyen Moyen devra s'y conformer sous peine de dangereuse singularité. Il n'y aura donc pas de véritable spontanéité dans cet univers étouffant, ou s'il y en a elle sera au second degré : gestes appris, formules toutes faites. Prisonnier de ses gestes tout comme des objets qu'il a voulu posséder afin de tenter d'être par ce qu'il avait, le Citoyen Moyen renonce à lui-même et n`est plus qu'un objet lui aussi. Lewis le dira tout au long de son œuvre : nous sommes entrés dans l'âge de l'apparence. L'uniformité n'est donc pas seulement extérieure, mais marque l'existence entière de la classe moyenne. Les pensées du Citoyen Moyen sont dictées par le groupe, ce qui est vrai de toutes les sociétés, naturellement, mais ici les choses ont l'air d'aller trop loin : certaines pages comiques nous donnent l'impression de regarder un peuple de robots et on comprend pourquoi. Les sentencieuses généralisations et les propos verbeux des citoyens de Lewis évoquent Bouvard et Pécuchet ; c'est la veine dont le romancier tirera, six ans après Babbitt, cet amusant sottisier qu'est l'Homme qui a rencontré le Président Coolidge (the Man who Knew Coolídge). Cette "standardisation des consciences" est sans doute le trait le plus tragique de la civilisation décrite par Lewis. Farce, dira-t-on, et non point peinture de la réalité ! Mais le trait est si juste que la vérité de l'observation apparaît même à travers l'exagération propre à l'intention satirique. Et si ces caricatures nous font si souvent sourire, c`est bien que nous les trouvons ressemblantes.

Il n'est que d'écouter le discours que Georges Babbitt prononce à l'invitation de la Chambre de Commerce pour reconnaître dans le portrait qu'il trace du "Citoyen idéal" et de la "Ville moyenne" un monde qui nous est familier. Entre satire et réalisme, la ligne est décidément mince! A la vérité, Babbitt ne dit à ses concitoyens que ce qu'ils ont envie d'entendre ; le "discours" apparaît bien ici comme l'instrument magique dont on attend qu'il transforme la réalité. Et si certains esprits chagrins refusaient de se rallier à cet idéal, il ne manque pas, à Zenith, de moyens pour les rappeler à l'ordre ! Dans "Impossible ici !" (It Can 't Happen Here), les yeux fixés sur l'Europe de 1935, Lewis, toujours aussi clairvoyant, poussera sa critique plus avant, et le tableau sera prémonitoire. Telle est la logique de la civilisation de Zenith : Babbitt n'est mystificateur que parce qu'il est mystifié. Jusqu'ici, la satire faisait sourire ; les manies du citoyen consommateur, sa naïveté, les rites auxquels il se soumettait, cela faisait de lui un être ridicule mais il est un moment où le ridicule fait place au pathétique. Prenant lentement conscience du vide de son existence mécanique, Babbitt cesse d'être un personnage de farce pour se hausser au rang de victime tragique.

Avec Georges Babbitt, les traits du tyran tragique sont définitivement fixés ; c'est un personnage similaire que nous retrouverons dans le reste de l'œuvre, dans "I 'Homme qui a rencontré le Président Coolidge", en particulier, long et étonnant monologue, dans "les Parents prodigues", dans "Gideon Planish", dans "Cass Timberlane", et dans "De Sang royal". Peut-être comprendra-t-on mieux, alors, à la fois le succès des livres de Sinclair Lewis dans les années de l'entre-deux-guerres et l'extraordinaire effet de scandale de ses romans les plus critiques. Pour la Grand-Rue, pour Babbitt, pour Elmer Gantry, chaque fois ce fut un cri d'indignation et une longue polémique. Mais c'est à la parution de ce dernier ouvrage, naturellement, qu'une partie de la presse et du public protesta avec le plus de véhémence. Le livre fut interdit à Boston, à Kansas City, et dans bien d'autres villes par la suite ; certains libraires refusèrent de le vendre, et un prédicateur menaça de pendre l'auteur s'il osait se présenter à lui. La publication d'Elmer Gantry "ne fut pas tant un événement littéraire qu'un scandale public" (M. Schorer), la passion prit la place de l'esprit critique. C'est que le romancier s'aventurait dans le domaine du sacré. Pourtant, la satire, ici, n'était que la médiation esthétique d'un dessein d'analyse extrêmement sérieux. Prenant parti, certes, mais recomposant le réel, aussi, dans une œuvre d'imagination, le romancier a donné de la réalité une représentation à bien des égards authentique. Elmer Gantry est en tout cas le livre le mieux fait de Sinclair Lewis, même si parfois l'ardeur de la démonstration l'emporte sur le souci esthétique, ou si l'intrigue, dans les dernières pages, accuse de sérieuses faiblesses. Là encore, comme dans Babbitt et dans Arrowsmith, on retrouve tous les procédés qui font la force satirique de Lewis : parodies de gestes vides de sens, caricatures qui révèlent des conduites contradictoires ou hypocrites. Enfin, la frénésie du discours exprime sur le mode satirique ce que l'exaltation religieuse a de physique. Le sens de la critique à laquelle se livre l'écrivain est clair : comment l'Eglise peut-elle être à la fois "du monde" et hors du monde ! Se réclamant du spirituel et en cela protestant de son désintéressement, elle n'en accepte pas moins de vivre selon les lois économiques de la société, donnant ainsi son approbation à un système où prédomine le temporel. Conséquence de cette appartenance au siècle, l'Eglise à Zenith ne peut s'empêcher d`être régie selon les mêmes principes que les entreprises commerciales ou industrielles. On peut ainsi « vendre ›› Dieu, et si le vendeur le plus dynamique y gagne une fortune c'est qu'il l'aura bien mérité. On le voit, finalement, Lewis s'inscrit en faux contre l`éthique du capitalisme...." (Robert Silhol, préface à Sam Dodsworth, 10/18, 1985)

Henry Louis Mencken (1880-1956), "Prejudices" (1924)

Journaliste, romancier, critique musical, Mencken est un des maîtres de l'humour américain, mais la verve, chez ce descendant d`émigrants allemands, est traversée de flammes particulièrement polémiques, comme en témoignent ses deux grands ouvrages "The American Language" (1919) et "A Book of Prefaces" (1917). En cette époque de conformisme qui précédait la grande crise de 1929, Mencken partait en guerre contre tous les "tabous" de ses contemporains. Antidémocrate, antichrétíen, antipuritain surtout, il commence dans "Prejudices", - six recueils de chroniques qu'il donne depuis 1924 à la revue The American Mercury, par se demander comment il peut bien être américain et vivre encore dans un pays rongé par l`hypocrisie. Il est vrai qu`on lui laisse la liberté de malmener tout son soûl les dieux du Panthéon national, de dénoncer les fanatiques du Ku-Klux-Klan, de dégonfler le bluff publicitaire d'Henry Ford, d'étaler, avec une richesse rabelaisienne d'expressions où s`entremêlent le latin, le grec, l'argot et le meilleur anglais, les méfaits de la corruption politique, de l'intolérance religieuse et de la standardisation sociale et morale. Ces "Préjugés" ont marqué une date : ils ont éveillé, considère-t-on, les Etats-Unis à l'esprit critique....

"On Being an American (Prejudices)

Apparently there are those who begin to find it disagreeable—nay, impossible. Their anguish fills the Liberal Weeklies, and every ship that puts out from New York carries a groaning cargo of them, bound for Paris, London, Munich, Rome and way points—anywhere to escape the great curses and atrocities that make life intolerable for them at home. Let me say at once that I find little to cavil at in their basic complaints. In more than one direction, indeed, I probably go a great deal further than even the Young Intellectuals. It is, for example, one of my firmest and most sacred beliefs, reached after an inquiry extending over a score of years and supported by incessant prayer and meditation, that the government of the United States, in both its legislative arm and its executive arm, is ignorant, incompetent, corrupt, and disgusting — and from this judgment I except no more than twenty living lawmakers and no more than twenty executioners of their laws. It is a belief no less piously cherished that the administration of justice in the Republic is stupid, dishonest, and against all reason and equity — and from this judgment I except no more than thirty judges, including two upon the bench of the Supreme Court of the United States. It is another that the foreign policy of the United States—its habitual manner of dealing with other nations, whether friend or foe — is hypocritical, disingenuous, knavish, and dishonorable—and from this judgment I consent to no exceptions whatever, either recent or long past. And it is my fourth (and, to avoid too depressing a bill, final) conviction that the American people, taking one with another, constitute the most timorous, sniveling, poltroonish, ignominious mob of serfs and goose-steppers ever gathered under one flag in Christendom since the end of the Middle Ages, and that they grow more timorous, more sniveling, more poltroonish, more ignominious every day.

Apparemment, certains commencent à trouver cela désagréable, voire impossible. Leur angoisse remplit les hebdomadaires libéraux, et chaque bateau qui part de New York en transporte une cargaison gémissante, à destination de Paris, Londres, Munich, Rome et d'autres points de passage - n'importe où pour échapper aux grandes malédictions et atrocités qui leur rendent la vie intolérable dans leur pays d'origine. Permettez-moi de dire tout de suite que je ne trouve pas grand-chose à redire à leurs plaintes fondamentales. Dans plus d'une direction, en effet, je vais probablement beaucoup plus loin que les jeunes intellectuels eux-mêmes. C'est, par exemple, l'une de mes convictions les plus fermes et les plus sacrées, à laquelle j'ai abouti après une enquête s'étendant sur une vingtaine d'années et soutenue par des prières et des méditations incessantes, que le gouvernement des États-Unis, tant dans sa branche législative que dans sa branche exécutive, est ignorant, incompétent, corrompu et dégoûtant - et de ce jugement, je n'excepte pas plus de vingt législateurs vivants et pas plus de vingt exécuteurs de leurs lois. Une croyance non moins pieuse veut que l'administration de la justice dans la République soit stupide, malhonnête et contraire à toute raison et à toute équité - et j'exclus de ce jugement pas plus de trente juges, dont deux de la Cour Suprême des Etats-Unis. Une autre conviction est que la politique étrangère des États-Unis - leur manière habituelle de traiter avec les autres nations, qu'elles soient amies ou ennemies - est hypocrite, fallacieuse, malhonnête et déshonorante - et je ne consens à aucune exception à ce jugement, qu'elle soit récente ou ancienne. Et c'est ma quatrième (et, pour éviter un projet de loi trop déprimant, ma dernière) conviction que le peuple américain, pris les uns avec les autres, constitue la foule la plus timorée, la plus pleurnicharde, la plus poltronne et la plus ignominieuse de serfs et de pasteurs d'oie jamais rassemblés sous un même drapeau dans la chrétienté depuis la fin du Moyen Âge, et qu'il devient chaque jour plus timoré, plus pleurnichard, plus poltron et plus ignominieux.

So far I go with the fugitive Young Intellectuals—and into the Bad Lands beyond. Such, in brief, are the cardinal articles of my political faith, held passionately since my admission to citizenship and now growing stronger and stronger as I gradually disintegrate into my component carbon, oxygen, hydrogen, phosphorus, calcium, sodium, nitrogen and iron. This is what I believe and preach, in nomine Domini, Amen. Yet I remain on the dock, wrapped in the flag, when the Young Intellectuals set sail. Yet here I stand, unshaken and undespairing, a loyal and devoted Americano, even a chauvinist, paying taxes without complaint, obeying all laws that are physiologically obeyable, accepting all the searching duties and responsibilities of citizenship unprotestingly, investing the sparse usufructs of my miserable toil in the obligations of the nation, avoiding all commerce with men sworn to overthrow the government, contributing my mite toward the glory of the national arts and sciences, enriching and embellishing the native language, spurning all lures (and even all invitations) to get out and stay out—here am I, a bachelor of easy means, forty-two years old, unhampered by debts or issue, able to go wherever I please and to stay as long as I please—here am I, contentedly and even smugly basking beneath the Stars and Stripes, a better citizen, I daresay, and certainly a less murmurous and exigent one, than thousands who put the Hon. Warren Gamaliel Harding beside Friedrich Barbarossa and Charlemagne, and hold the Supreme Court to be directly inspired by the Holy Spirit, and belong ardently to every Rotary Club, Ku Klux Klan, and Anti-Saloon League, and choke with emotion when the band plays “The StarSpangled Banner,” and believe with the faith of little children that one of Our Boys, taken at random, could dispose in a fair fight of ten Englishmen, twenty Germans, thirty Frogs, forty Wops, fifty Japs, or a hundred Bolsheviki.