- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille - Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Lewin - Mayo - Maslow

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille - Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Lewin - Mayo - Maslow

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

Merleau-Ponty (1908-1961), "La phénoménologie de la perception" (1945), "Humanisme et terreur" (1947, "Le visible et l'invisible" - Francis Ponge (1899-1988), "Le Parti pris des choses" (1942), "La Rage de l'Expression" (1952) - ...

Last update : 11/11/2016

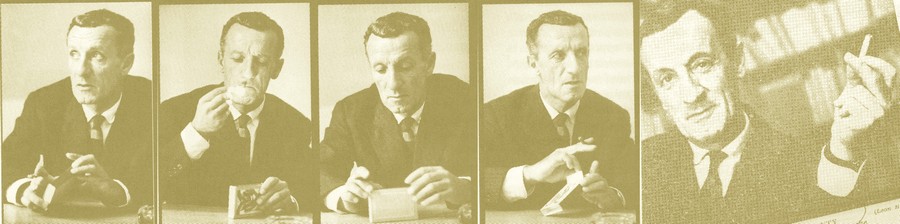

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961)

"Le monde n'est pas un objet dont je possède par-devers moi la constitution, il est le milieu naturel et le champ de toutes mes pensées et de toutes mes perceptions explicitées. La vérité n'habite pas seulement l'homme intérieur, ou plutôt il n'y a pas d'homme intérieur, l'homme est au monde, c'est dans monde qu'il se connaît" (Phénoménologie, 1945) - Comme Sartre, avec qui il fonda Les Temps Modernes, Merleau-Ponty est athée et existentialiste mais s'oppose clairement à lui sur la question de la conscience. A mi-chemin d'Husserl, dont il est en France le plus proche, et d'Heidegger, le philosophe construit une phénoménologie singulière qui prend appui sur le rapport du corps au monde sensible.

"Je suis mon corps", la conscience investit le monde qui lui est offert par le corps. J'ai toujours été frappé, écrira Merleau-Ponty, par le fait que, dès qu'Husserl touche au "corps", il ne parle plus la même langue. Nous entretenons avec les choses un rapport tactile, un rapport charnel, avant même que s'instaurent la connaissance visuelle et la compréhension. "Le choix que nous faisons de notre vie a toujours lieu sur la base d'un certain donné. Nous choisissons notre monde et le monde nous choisit."...

Merleau-Ponty est incontournable car il a offert une voie originale pour penser notre être-au-monde incarné, bouleversant les conceptions traditionnelles de la conscience, de la perception et du corps.

Son influence dépasse largement la philosophie ...

- Il a commencé par montrer comment la science objective et la pensée rationnelle pure s'enracinent dans et occultent simultanément l'expérience perceptive primordiale et incarnée (Critique du Rationalisme Abstrait et de l'Objectivisme)

- Il a révolutionné la philosophie en faisant du corps vécu (le "corps propre") le centre de l'expérience et de la connaissance, contre la tradition dualiste (sujet / objet, esprit / corps). La perception n'est pas une réception passive, mais une ouverture active et incarnée au monde.

- Il a radicalisé la phénoménologie de Husserl en l'ancrant dans l'existence concrète, l'histoire et l'intersubjectivité. Le monde n'est pas un objet face à une conscience pure, mais un champ d'expérience où nous sommes immergés via notre corps (Phénoménologie Existentialiste).

- La Chair du Monde , le concept majeur de sa dernière période : il dépasse la distinction sujet / objet en proposant une "chair" ontologique commune. Notre corps perçoit parce qu'il est de la même "étoffe" que le monde perçu, appartenant à un même tissu d'Être (un "entrelacs").

C'est ainsi qu'il a profondément marqué la philosophie continentale (existentialisme, herméneutique, post-structuralisme), les sciences cognitives incarnées (en rupture avec le cognitivisme classique), la psychologie, l'esthétique et les sciences sociales.

Un rapprochement avec Ponge est pour souligner leur attention commune au concret et leur méfiance partagée envers l'abstraction désincarnée. Certes, leurs projets restent radicalement distincts : l'un est un philosophe cherchant les fondements ontologiques de l'expérience dans la corporéité perceptive, l'autre est un poète explorant les capacités du langage à rendre compte, voire à rivaliser avec, la matérialité des choses par la création d'objets verbaux.

Ainsi, pour Merleau-Ponty, la chose (l'objet perçu) émerge dans le dialogue entre mon corps percevant et le monde. Elle n'est ni pure objectivité ni pure construction subjective. Elle est corrélative de notre incarnation. Pour Ponge, la chose sera prétexte et défi pour l'écriture. Il s'agit moins de la décrire "telle qu'elle est" (objectivement ou perceptivement) que de créer un texte qui en soit l'équivalent verbal, avec sa propre matérialité, ses sonorités, ses rythmes. La chose est souvent le point de départ d'une aventure langagière qui peut prendre son autonomie. Leur rencontre se situe dans une sensibilité au monde sensible, mais leurs chemins divergent profondément quant aux moyens (philosophie phénoménologique vs écriture poétique) et aux objectifs ultimes (compréhension de l'être vs création artistique du texte).

"La philosophie m'est apparue d'emblée comme quelque chose d'extrêmement concret. Pas du tout comme une construction de concepts, de systèmes, mais plutôt comme expression, élucidation, explicitation - comme vous voudrez dire - de ce que nous vivons tous et de ce que nous vivons de plus concret." (GC 22 mai 1959). Loin d'apparaître comme une problématique permettant de résoudre des contradictions plus ou moins dramatiques, la philosophie est immédiatement perçue par Merleau-Ponty comme un "art", "c'est-à-dire comme une tentative d'expression rigoureuse de faire passer en mots ce qui d'ordinaire ne se mets pas en mots, ce qui quelquefois est considéré comme de l'ordre de l'inexprimable.." - Professeur dans l'enseignement secondaire (à Chartes) puis agrégé-répétiteur à l'école de la rue d'Ulm, officier en 1939-1940, il est reçu docteur-es-lettres en 1945 avec deux ouvrages qui le distinguent : "La structure du comportement" (1942) et "la Phénoménologie de la Perception" (1945). Merleau-ponty est l'un des premiers penseurs de ce siècle à contester l'opposition entre la philosophie et la littérature. Selon lui, «la tâche de la littérature et celle de la philosophie ne peuvent plus être séparées». Il y a une solidarité entre l'art, la littérature et la philosophie. L'idéal d'un langage et d'une pensée «purs» qui hante la tradition philosophique est tout à fait illusoire. Le philosophe doit tenter de rendre manifeste par-delà ce qu'il dit, l'activité de penser qui l'anime.

Dans son épilogue des "Aventures de la dialectique" Merleau-Ponty nous donne un bel exemple du dialogue du "philosophe avec les politiques", dont les dernières lignes constituent une définition de la liberté, ...

".. - Ainsi vous renoncez à être révolutionnaire, vous consentez à cette distance sociale qui transforme en péchés véniels l'exploitation, la misère, la famine...

- Je n'y consens ni plus ni moins que vous. Un communiste écrivait hier : "Il n'y aura plus d'octobre 17." Sartre dit aujourd'hui que la dialectique est une fadaise. Un marxiste de mes amis, que le bolchevisme déjà ruinait la révolution et qu'il faut mettre à sa place l'imprévisible invention des masses. Être révolutionnaire aujourd'hui, c'est accepter un État dont on ne sait presque rien, ou s 'en remettre à une grâce de l'histoire dont on sait moins encore, et tout cela non plus n'irait pas sans misères et sans larmes. Est-ce donc tricher que de demander qu'on vérifie les dés?

- Objectivement, vous acceptez la misère et l'exploitation, puisque vous ne rejoignez pas ceux qui les refusent sans réserves.

- Ils disent qu'ils les refusent, ils croient les refuser. Les refusent-ils objectivement? Et s'ils répondent que l'objet est inconnaissable ou informe, que la vérité est ce que veulent les plus misérables, il faut répondre qu'on n'est pas quitte avec la misère pour avoir salué la révolution. Elle ne nous demande pas que notre bonne volonté et notre choix, mais notre connaissance, notre travail, notre critique, notre préférence, notre présence entière. De tout cela, aujourd'hui, la révolution ne veut pas.

- La voilà. bien, cette maturité redoutable, qui fit passer de Man, Mussolini, tant d 'autres, du "socialisme international parlé" au "socialisme national vécu" ...

- Ces gens voulaient régner, et, comme il convient en ce cas, ils ont sollicité les passions tristes. Rien de pareil ne nous menace, heureux si nous pouvions inspirer à quelques-uns, ou à beaucoup - de supporter leur liberté, de ne pas l'échanger à perte, car elle n'est pas seulement leur chose, leur secret, leur plaisir, leur salut, elle intéresse tous les autres...."

Le vécu de l'objet - Une mince plaquette parue en 1942, "Le Parti Pris des Choses", a suffi pour donner à Francis Ponge une importance que "Le Carnet du Bois de Pin" (1947), "Proèmes" (1949), "La Rage de l'Expression" (1952), ont notamment confirmée et élargie. Ce qui définit la voie choisie par le poète, se restreignant non sans vérité et rigueur à son choix initial, c'est L'OBJET, ici, ce qui est de l'être humain, c'est seulement l'application du regard, la lucidité de l'observation, l'art de décrire. Faire surgir la chose telle qu'elle est en elle-même, et cette intention rejoint, accompagne, à distance, la démarche d'un Merleau-Ponty : le monde du lyrisme poétique était jusque-là un monde surchargé de perspectives et de présuppositions humaines, peut-on le libérer en s'évertuant à poser sur ce monde une poésie épurée de toute addition subjective et sentimentale, ce que seul l'objet et notre rencontre avec lui semble proposer? Mais Ponge, rappele un Gaëtan Picon, "est un regard avant d'être une sensibilité. Ce poète aurait pu tout aussi bien être peintre ou sculpteur : il est fait pour voir, pour toucher, pour soupeser dans sa main. ll y a en lui un goût essentiel (et spontané) pour tout ce qui a couleur et forme, contours précis et densité. ll n'aime pas l'insubstantiel, l'impalpable, ce qui se réduit en fumées et en fantômes, ce qui ne laisse après soi que des traces incertaines ..."

La structure du comportement (1942)

«Notre but est de comprendre les rapports de la conscience et de la nature, organique, psychologique ou même sociale. On entend ici par nature une multiplicité d'événements extérieurs les uns aux autres et liés par des rapports de causalité.» Dans cet ouvrage publié en 1942, le premier aboutissement des recherches de Maurice Merleau-Ponty, complété en 1945 par la Phénoménologie de la perception, «s'affirme pour la première fois une philosophie existentielle où le mode d'être ultime du pour-soi ne s'avère pas être, en dépit des intentions et des descriptions contraires, celui d'une conscience-témoin» (A. de Waelhens, Préface). Le philosophe introduit ici le rôle du "corps vivant", qui rappelle l'une des thématiques du Journal Métaphysique de Gabriel Marcel, "je suis le sentiment que j'ai de mon être". L'esprit qui perçoit est enraciné dans son corps et dans son monde. La perception n'est ni le simple résultat de l'impression du monde sur le corps, ni une prise de conscience totalement autonome. L'être humain est un organisme percevant qui habite le monde avant de le penser. Ici, Merleau-Ponty estime que le comportement a une «structure», c'est à dire un ordre et une signification. C'est l'acte par lequel l'homme dépasse son enlisement dans le monde pour lui donner un sens. Il s'adapte à son milieu, mais il est aussi capable d'adapter le milieu à ses propres exigences. Il n'est pas seulement un être du monde, il est aussi un être qui se fait présent au monde...

La phénoménologie de la perception (1945)

La phénoménologie de Husserl ouvrait deux voies possibles : la première, qu'emprunta Heidegger, entendait se libérer de la problématique d'une corrélation sujet/objet; la seconde, celle d'une "phénoménologie existentielle", qui est celle de Merleau-Ponty, donne la priorité au "je suis" sur le "je pense".

Le monde n'est pas un spectacle se déroulant sous le regard d'un spectateur impartial. Le sujet est à tout moment engagé dans le monde, et par la perception nous donnons une signification subjective aux événements perçus. Percevoir quelque chose, c'est lui donner un sens. Le sentir «investit la qualité d'une valeur vitale, la saisit d'abord dans sa signification pour nous». Il s'agit de prendre parti contre le rationalisme qui, en faisant intervenir trop tôt le jugement, transforme trop vite le «monde vécu» en «monde objectif».

(Avant-propos) "Qu'est-ce que la phénoménologie ? Il peut paraître étrange qu'on ait encore à poser cette question un demi-siècle après les premiers travaux de Husserl. Elle est pourtant loin d'être résolue. La phénoménologie, c'est l'étude des essences, et tous les problèmes, selon elle, reviennent à définir des essences : l'essence de la perception, l'essence de la conscience, par exemple. Mais la phénoménologie, c'est aussi une philosophie qui replace les essences dans l'existence et ne pense pas qu'on puisse comprendre l'homme et le monde autrement qu'à partir de leur « facticité ». C'est une philosophie transcendantale qui met en suspens pour les comprendre les affirmations de l'attitude naturelle, mais c'est aussi une philosophie pour laquelle le monde est toujours « déjà là » avant la réflexion, comme une présence inaliénable, et dont tout l'effort est de retrouver ce contact naïf avec le monde pour lui donner enfin un statut philosophique. C'est l'ambition d'une philosophie qui soit une « science exacte », mais c'est aussi un compte rendu de l'espace, du temps, du monde « vécus ». C'est l'essai d'une description directe de notre expérience telle qu'elle est, et sans aucun égard à sa genèse psychologique et aux explications causales que le savant, l'historien ou le sociologue peuvent en fournir..."

Fondée par Husserl, la Phénoménologie est ainsi définie par Maurice Merleau-Ponty ...

"... Il s'agit de décrire, et non pas d'expliquer ni d'analyser. Cette première consigne que Husserl donnait à la phénoménologie commençante d'être une "psychologie descriptive" ou de revenir "aux choses mêmes", c'est d'abord le désaveu de la science. Je ne suis pas le résultat ou l'entrecroisement des multiples causalités qui déterminent mon corps ou mon "psychisme", je ne puis pas me penser comme une partie du monde, comme le simple objet de la biologie, de la psychologie et de la sociologie, ni fermer sur moi l'univers de la science. Tout ce que je sais du monde, même par science, je le sais à partir d'une vue mienne ou d'une expérience du monde sans laquelle les symboles de la science ne voudraient rien dire. Tout l'univers de la science est construit sur le monde vécu et si nous voulons penser la science elle-même avec rigueur, en apprécier exactement le sens et la portée, il nous faut réveiller d'abord cette expérience du monde dont elle est l'expression seconde. La science n'a pas et n'aura jamais le même sens d'être que le monde perçu pour la simple raison qu'elle en est une détermination ou une explication. Je suis non pas un "être vivant" ou même un "homme" ou même "une conscience", avec tous les caractères que Ia zoologie, l'anatomie sociale ou la psychologie inductive reconnaissent à ces produits de la nature ou de l'histoíre, je suis la source absolue, mon existence ne vient pas de mes antécédents, de mon entourage physique et social, elle va vers eux et les soutient, car c'est moi qui fais être pour moi (et donc être au seul sens que le mot puisse avoir pour moi) cette tradition que je choisis de reprendre ou cet horizon dont la distance à moi s'effondrerait, puisqu'elle ne lui appartient pas comme une propriété, si je n'étais là pour la parcourir du regard. Les vues scientifiques selon lesquelles je suis un moment du monde sont toujours naïves et hypocrites, parce qu'elles sous-entendent, sans la mentionner, cette autre vue, celle de la conscience, par laquelle d'abord un monde se dispose autour de moi et commence à exister pour moi. Revenir aux choses mêmes, c'est revenir à ce monde avant la connaissance dont la connaissance parle toujours, et à l'égard duquel toute détermination scientifique est abstraite, signitive et dépendante, comme la géographie à l'égard du paysage où nous avons d'abord appris ce que c'est qu'une forêt, une prairie ou une rivière. Ce mouvement est absolument distinct du retour idéaliste à la conscience et l'exigence d'une description pure exclut aussi bien le procédé de l'analyse réflexive que celui de l'explication scientifique. Descartes et surtout Kant ont délié le sujet ou la conscience en faisant voir que je ne saurais saisir aucune chose comme existante si d'abord je ne m'éprouvais existant dans l'acte de la saisir, ils ont fait paraître la conscience, l'absolue certitude de moi pour moi, comme la condition sans laquelle il n'y aurait rien du tout et l'acte de liaison comme le fondement du lié. Sans doute l'acte de liaison n'est rien sans le spectacle du monde qu'il lie, l'unité de la conscience, chez Kant, est exactement contemporaine de l'unité du monde, et chez Descartes le doute méthodique ne nous fait rien perdre puisque le monde entier, au moins à titre d'expérience notre, est réintégré au Cogîto..." (Gallimard)

Fondée par Husserl, la Phénoménologie est ainsi définie par Maurice Merleau-Ponty dans son Avant-Propos (édition Gallimard), à lire et relire ....

"... Il s'agit de décrire, et non pas d'expliquer ni d'analyser. Cette première consigne que Husserl donnait à la phénoménologie commençante d'être une "psychologie descriptive" ou de revenir "aux choses mêmes", c'est d'abord le désaveu de la science. Je ne suis pas le résultat ou l'entrecroisement des multiples causalités qui déterminent mon corps ou mon "psychisme", je ne puis pas me penser comme une partie du monde, comme le simple objet de la biologie, de la psychologie et de la sociologie, ni fermer sur moi l'univers de la science. Tout ce que je sais du monde, même par science, je le sais à partir d'une vue mienne ou d'une expérience du monde sans laquelle les symboles de la science ne voudraient rien dire. Tout l'univers de la science est construit sur le monde vécu et si nous voulons penser la science elle-même avec rigueur, en apprécier exactement le sens et la portée, il nous faut réveiller d'abord cette expérience du monde dont elle est l'expression seconde.

La science n'a pas et n'aura jamais le même sens d'être que le monde perçu pour la simple raison qu'elle en est une détermination ou une explication. Je suis non pas un "être vivant" ou même un "homme" ou même "une conscience", avec tous les caractères que Ia zoologie, l'anatomie sociale ou la psychologie inductive reconnaissent à ces produits de la nature ou de l'histoíre, je suis la source absolue, mon existence ne vient pas de mes antécédents, de mon entourage physique et social, elle va vers eux et les soutient, car c'est moi qui fais être pour moi (et donc être au seul sens que le mot puisse avoir pour moi) cette tradition que je choisis de reprendre ou cet horizon dont la distance à moi s'effondrerait, puisqu'elle ne lui appartient pas comme une propriété, si je n'étais là pour la parcourir du regard. Les vues scientifiques selon lesquelles je suis un moment du monde sont toujours naïves et hypocrites, parce qu'elles sous-entendent, sans la mentionner, cette autre vue, celle de la conscience, par laquelle d'abord un monde se dispose autour de moi et commence à exister pour moi.

Revenir aux choses mêmes, c'est revenir à ce monde avant la connaissance dont la connaissance parle toujours, et à l'égard duquel toute détermination scientifique est abstraite, signitive et dépendante, comme la géographie à l'égard du paysage où nous avons d'abord appris ce que c'est qu'une forêt, une prairie ou une rivière.

Ce mouvement est absolument distinct du retour idéaliste à la conscience et l'exigence d'une description pure exclut aussi bien le procédé de l'analyse réflexive que celui de l'explication scientifique.

Descartes et surtout Kant ont délié le sujet ou la conscience en faisant voir que je ne saurais saisir aucune chose comme existante si d'abord je ne m'éprouvais existant dans l'acte de la saisir, ils ont fait paraître la conscience, l'absolue certitude de moi pour moi, comme la condition sans laquelle il n'y aurait rien du tout et l'acte de liaison comme le fondement du lié. Sans doute l'acte de liaison n'est rien sans le spectacle du monde qu'il lie, l'unité de la conscience, chez Kant, est exactement contemporaine de l'unité du monde, et chez Descartes le doute méthodique ne nous fait rien perdre puisque le monde entier, au moins â titre d'expérience notre, est réintégré au Cogito, certain avec lui, et affecté seulement de l’indice « pensée de... ».

Mais les relations du sujet et du monde ne sont pas rigoureusement bilatérales : si elles l’étaient, la certitude du monde serait d’emblée, chez Descartes, donnée avec celle du cogito et Kant ne parlerait pas de « renversement copernicien ». L’analyse réflexive, à partir de notre expérience du monde, remonte au sujet comme à une condition de possibilité distincte d’elle et fait voir la synthèse universelle comme ce sans quoi il n’y aurait pas de monde. Dans cette mesure, elle cesse d’adhérer à notre expérience, elle substitue à un compte-rendu une reconstruction. On comprend par là que Husserl ait pu reprocher à Kant un « psychologisme des facultés de l’âme » et opposer, à une analyse noétique qui fait reposer le monde sur l’activité synthétique du sujet, sa « réflexion noématique » qui demeure dans l’objet et en explicite l’unité primordiale au lieu de l’engendrer.

Le monde est là avant toute analyse que je puisse en faire et il serait artificiel de le faire dériver d’une série de synthèses qui relieraient les sensations, puis les aspects perspectifs de l’objet, alors que les unes et les autres sont justement des produits de l’analyse et ne doivent pas être réalisés avant elle. L’analyse réflexive croit suivre en sens inverse le chemin d’une constitution préalable et rejoindre dans « l’homme intérieur », comme dit saint Augustin, un pouvoir constituant qui a toujours été lui. Ainsi la réflexion s’emporte elle-même et se replace dans une subjectivité invulnérable, en deçà de l’être et du temps. Mais c’est là une naïveté, ou, si l’on préfère, une réflexion incomplète qui perd conscience de son propre commencement.

J’ai commencé de réfléchir, ma réflexion est réflexion sur un irréfléchi, elle ne peut pas s’ignorer elle-même comme événement, dès lors elle s’apparaît comme une véritable création, comme un changement de structure de la conscience, et il lui appartient de reconnaître en deçà de ses propres opérations le monde qui est donné au sujet parce que le sujet est donné à lui-même. Le réel est à décrire, et non pas à construire ou à constituer. Cela veut dire que je ne peux pas assimiler la perception aux synthèses qui sont de l’ordre du jugement, des actes ou de la prédication. À chaque moment mon champ perceptif est rempli de reflets, de craquements, d’impressions tactiles fugaces que je suis hors d’état de relier précisément au contexte perçu et que cependant je place d’emblée dans le monde, sans les confondre jamais avec mes rêveries. À chaque instant aussi je rêve autour des choses, j’imagine des objets ou des personnes dont la présence ici n’est pas incompatible avec le contexte, et pourtant ils ne se mêlent pas au monde, ils sont en avant du monde, sur le théâtre de l’imaginaire.

Si la réalité de ma perception n’était fondée que sur la cohérence intrinsèque des « représentations », elle devrait être toujours hésitante, et, livré à mes conjectures probables, je devrais à chaque moment défaire des synthèses illusoires et réintégrer au réel des phénomènes aberrants que j’en aurais d’abord exclus. Il n’en est rien. Le réel est un tissu solide, il n’attend pas nos jugements pour s’annexer les phénomènes les plus surprenants ni pour rejeter nos imaginations les plus vraisemblables. La perception n’est pas une science du monde, ce n’est pas même un acte, une prise de position délibérée, elle est le fond sur lequel tous les actes se détachent et elle est présupposée par eux. Le monde n’est pas un objet dont je possède par-devers moi la loi de constitution, il est le milieu naturel et le champ de toutes mes pensées et de toute mes perceptions explicites. La vérité n’« habite » pas seulement l’« homme intérieur », ou plutôt il n’y a pas d’homme intérieur, l’homme est au monde, c’est dans le monde qu’il se connaît. Quand je reviens à moi à partir du dogmatisme de sens commun ou du dogmatisme de la science, je trouve non pas un foyer de vérité intrinsèque, mais un sujet voué au monde.

On voit par là le vrai sens de la célèbre réduction phénoménologique. Il n’y a sans doute pas de question sur laquelle Husserl ait mis plus de temps à se comprendre lui-même, — pas de question aussi sur laquelle il soit plus souvent revenu, puisque la « problématique de la réduction » occupe dans les inédits une place importante.

Pendant longtemps, et jusque dans des textes récents, la réduction est présentée comme le retour à une conscience transcendantale devant laquelle le monde se déploie dans une transparence absolue, animé de part en part par une série d’aperceptions que le philosophe serait chargé de reconstituer à partir de leur résultat. Ainsi ma sensation du rouge est aperçue comme manifestation d’un certain rouge senti, celui-ci comme manifestation d’une surface rouge, celle-ci comme manifestation d’un carton rouge, et celui-ci enfin comme manifestation ou profit d’une chose rouge, de ce livre. Ce serait donc l’appréhension d’une certaine hylè comme signifiant un phénomène de degré supérieur, la "Sinngebung", l’opération active de signification qui définirait la conscience, et le monde ne serait rien d’autre que la « signification monde », la réduction phénoménologique serait idéaliste, au sens d’un idéalisme transcendantal qui traite le monde comme une unité de valeur indivise entre Paul et Pierre, dans laquelle leurs perspectives se recoupent, et qui fait communiquer la « conscience de Pierre » et la « conscience de Paul », parce que la perception du monde « par Pierre » n’est pas le fait de Pierre, ni la perception du monde « par Paul » le fait de Paul, mais en chacun d’eux le fait de consciences prépersonnelles dont la communication ne fait pas problème, étant exigée par la définition même de la conscience, du sens ou de la vérité. En tant que je suis conscience, c’est-à-dire en tant que quelque chose a sens pour moi, je ne suis ni ici, ni là, ni Pierre, ni Paul, je ne me distingue en rien d’une « autre » conscience, puisque nous sommes tous des présences immédiates au monde et que ce monde est par définition unique, étant le système des vérités.

Un idéalisme transcendantal conséquent dépouille le monde de son opacité et de sa transcendance. Le monde est cela même que nous nous représentons, non pas comme hommes ou comme sujets empiriques, mais en tant que nous sommes tous une seule lumière et que nous participons à l’Un sans le diviser. L’analyse réflexive ignore le problème d’autrui comme le problème du monde parce qu’elle fait paraître en moi, avec la première lueur de conscience, le pouvoir d’aller à une vérité universelle en droit, et que l’autre étant lui aussi sans eccéité, sans place et sans corps, l’Alter et l’Ego sont un seul dans le monde vrai, lien des esprits. Il n’y a pas de difficulté à comprendre comment Je puis penser Autrui parce que le Je et par conséquent l’Autre ne sont pas pris dans le tissu des phénomènes et valent plutôt qu’ils n’existent. Il n’y a rien de caché derrière ces visages ou ces gestes, aucun paysage pour moi inaccessible, juste un peu d’ombre qui n’est que par la lumière.

Pour Husserl, au contraire, on sait qu’il y a un problème d’autrui et l’alter ego est un paradoxe.

Si autrui est vraiment pour soi, au-delà de son être pour moi, et si nous sommes l’un pour l’autre, et non pas l’un et l’autre pour Dieu, il faut que nous apparaissions l’un à l’autre, il faut qu’il ait et que j’aie un extérieur, et qu’il y ait, outre la perspective du Pour soi, — ma vue sur moi et la vue d’autrui sur lui-même, — une perspective du Pour Autrui, — ma vue sur Autrui et la vue d’Autrui sur moi. Bien entendu, ces deux perspectives, en chacun de nous, ne peuvent pas être simplement juxtaposées, car alors ce n’est pas moi qu’autrui verrait et ce n’est pas lui que je verrais. Il faut que je sois mon extérieur, et que le corps d’autrui soit lui-même. Ce paradoxe et cette dialectique de l’Ego et de l’Alter ne sont possibles que si l’Ego et l’Alter Ego sont définis par leur situation et non pas libérés de toute inhérence, c’est-à-dire si la philosophie ne s’achève pas avec le retour au moi, et si je découvre par la réflexion non seulement ma présence à moi-même mais encore la possibilité d’un « spectateur étranger ».

C’est-à-dire encore si, au moment même où j’éprouve mon existence, et jusqu’à cette pointe extrême de la réflexion, je manque encore de cette densité absolue qui me ferait sortir du temps et je découvre en moi une sorte de faiblesse interne qui m’empêche d’être absolument individu et m’expose au regard des autres comme un homme parmi les hommes ou au moins une conscience parmi les consciences. Le cogito jusqu’à présent dévalorisait la perception d’autrui, il m’enseignait que le Je n’est accessible qu’à lui-même, puisqu’il me définissait par la pensée que j’ai de moi-même et que je suis évidemment seul à en avoir au moins dans ce sens ultime. Pour qu’autrui ne soit pas un vain mot, il faut que jamais mon existence ne se réduise à la conscience que j’ai d’exister, qu’elle enveloppe aussi la conscience qu’on peut en avoir et donc mon incarnation dans une nature et la possibilité au moins d’une situation historique. Le cogito doit me découvrir en situation, et c’est à cette condition seulement que la subjectivité transcendantale pourra, comme le dit Husserl5, être une intersubjectivité. Comme Ego méditant, je peux bien distinguer de moi le monde et les choses, puisque assurément je n’existe pas à la manière des choses. Je dois même écarter de moi mon corps entendu comme une chose parmi les choses, comme une somme de processus physico-chimiques.

Mais la cogitatio que je découvre ainsi, si elle est sans lieu dans le temps et l’espace objectifs, n’est pas sans place dans le monde phénoménologique. Le monde que je distinguais de moi comme somme de choses ou de processus liés par des rapports de causalité, je le redécouvre « en moi » comme l’horizon permanent de toutes mes cogitationes et comme une dimension par rapport à laquelle je ne cesse de me situer.

Le véritable cogito ne définit pas l’existence du sujet par la pensée qu’il a d’exister, ne convertit pas la certitude du monde en certitude de la pensée du monde, et enfin ne remplace pas le monde même par la signification monde. Il reconnaît au contraire ma pensée même comme un fait inaliénable et il élimine toute espèce d’idéalisme en me découvrant comme « être au monde ».

C’est parce que nous sommes de part en part rapport au monde que la seule manière pour nous de nous en apercevoir est de suspendre ce mouvement, de lui refuser notre complicité (de le regarder "ohne mitzumachen", dit souvent Husserl), ou encore de le mettre hors jeu. Non qu’on renonce aux certitudes du sens commun et de l’attitude naturelle, — elles sont au contraire le thème constant de la philosophie, — mais parce que, justement comme présupposés de toute pensée, elles « vont de soi », passent inaperçues, et que, pour les réveiller et pour les faire apparaître, nous avons à nous en abstenir un instant. La meilleure formule de la réduction est sans doute celle qu’en donnait Eugen Fink, l’assistant de Husserl, quand il parlait d’un « étonnement » devant le monde.

La réflexion ne se retire pas du monde vers l’unité de la conscience comme fondement du monde, elle prend recul pour voir jaillir les transcendances, elle distend les fils intentionnels qui nous relient au monde pour les faire paraître, elle seule est conscience du monde parce qu’elle le révèle comme étrange et paradoxal.

Le transcendant al de Husserl n’est pas celui de Kant, et Husserl reproche à la philosophie kantienne d’être une philosophie « mondaine » parce qu’elle utilise notre rapport au monde, qui est le moteur de la déduction transcendantale, et fait le monde immanent au sujet, au lieu de s’en étonner et de concevoir le sujet comme transcendance vers le monde. Tout le malentendu de Husserl avec ses interprètes, avec les « dissidents » existentiels et finalement avec lui-même vient de ce que, justement pour voir le monde et le saisir comme paradoxe, il faut rompre notre familiarité avec lui, et que cette rupture ne peut rien nous apprendre que le jaillissement immotivé du monde.

Le plus grand enseignement de la réduction est l’impossibilité d’une réduction complète. Voilà pourquoi Husserl s’interroge toujours de nouveau sur la possibilité de la réduction.

Si nous étions l’esprit absolu, la réduction ne serait pas problématique. Mais puisque au contraire nous sommes au monde, puisque même nos réflexions prennent place dans le flux temporel qu’elles cherchent à capter (puisqu’elles "sich einströmen" comme dit Husserl), il n’y a pas de pensée qui embrasse toute notre pensée. Le philosophe, disent encore les inédits, est un commençant perpétuel. Cela veut dire qu’il ne tient rien pour acquis et de ce que les hommes ou les savants croient savoir.

Cela veut dire aussi que la philosophie ne doit pas elle-même se tenir pour acquise dans ce qu’elle a pu dire de vrai, qu’elle est une expérience renouvelée de son propre commencement, qu’elle consiste tout entière à décrire ce commencement et enfin que la réflexion radicale est conscience de sa propre dépendance à l’égard d’une vie

irréfléchie qui est sa situation initiale, constante et finale. Loin d’être, comme on l’a cru, la formule d’une philosophie idéaliste, la réduction phénoménologique est celle d’une philosophie existentielle : l’« In-der-Welt-Sein » de Heidegger n’apparaît que sur le fond de la réduction phénoménologique....

"En commençant l'étude de la perception, nous trouvons dans le langage la notion de sensation, qui paraît immédiate et claire : je sens du rouge, du bleu, du chaud, du froid. On va voir pourtant qu'elle est la plus confuse qui soit, et que, pour l'avoir admise, les analyses classiques ont manqué le phénomène de la perception. Je pourrais d'abord entendre par sensation la manière dont je suis affecté et l'épreuve d'un état de moi-même. Le gris des yeux fermés qui m'entoure sans distance, les sons du demi-sommeil qui vibrent « dans ma tête » indiqueraient ce que peut être le pur sentir. Je sentirais dans l'exacte mesure où je coïncide avec le senti, où il cesse d'avoir place dans le inonde objectif et où il ne me signifie rien. C'est avouer que l'on devrait chercher la sensation, en deçà de tout contenu qualifié puisque le rouge et le vert, pour se distinguer l'un de l'autre comme deux couleurs, doivent déjà faire tableau devant moi, même sans localisation précise, et cessent donc d'être moi-même. La sensation pure sera l'épreuve d'un « choc » indifférencié, instantané et ponctuel Il n'est pas nécessaire de montrer, puisque les auteurs en conviennent, que cette notion ne correspond à rien dont nous ayons l'expérience, et que les perceptions de fait les plus simples que nous connaissions, chez des animaux comme le singe et la poule, portent sur des relations et non sur des termes absolus 16. Mais il reste à se demander pourquoi on se croit, autorisé en droit à distinguer dans l'expérience perceptive une couche d'« impressions ». Soit une tache blanche sur un fond homogène. Tous les points de la tache ont en commun une certaine « fonction » qui fait d'eux une « figure ». La couleur de la figure est plus dense et comme plus résistante que celle du fond ; les bords de la tache blanche lui « appartiennent » et ne sont pas solidaires du fond pourtant contigu ; la tache paraît posée sur le fond et ne l'interrompt pas. Chaque partie annonce plus qu'elle ne contient et cette perception élémentaire est donc déjà chargée d'un sens. Mais si la figure et le fond, comme ensemble, ne sont pas sentis, il faut bien, dira-t-on, qu'ils le soient en chacun de leurs points. Ce serait oublier que chaque point à son tour ne peut être perçu que comme une figure sur un fond. Quand la Gestaltheorie nous dit qu'une figure sur un fond est la donnée sensible la plus simple que nous puissions obtenir, ce n'est pas là un caractère contingent de la perception de fait, qui nous laisserait libres, dans une analyse idéale, d'introduire la notion d'impression. C'est la définition même du phénomène perceptif, ce sans quoi un phénomène ne peut être dit perception. Le « quelque chose » perceptif est toujours au milieu d'autre chose, il fait toujours partie d'un « champ ». Une plage vraiment homogène, n'offrant rien à percevoir ne peut être donnée à aucune perception. La structure de la perception effective peut seule nous enseigner ce que c'est que percevoir. La pure impression n'est donc pas seulement introuvable, mais imperceptible et donc impensable comme moment de la perception. Si on l'introduit, c'est qu'au lieu d'être attentif à l'expérience perceptive, on l'oublie en faveur de l'objet perçu. Un champ visuel n'est pas fait de visions locales. Mais l'objet vu est fait de fragments de matière et les points de l'espace sont extérieurs les uns aux autres. Une donnée perceptive isolée est inconcevable, si du moins nous faisons l'expérience mentale de la percevoir .." (Gallimard)

Sens et non-sens (1948)

C'est un ensemble des essais réunis ici sous trois grandes perspectives : celle de l'art, celle de la philosophie et celle de la politique. L'étude consacrée à Cézanne comme celle qui analyse le cinéma du point de vue de la psychologie moderne s'attachent l'une et l'autre à montrer la démarche créatrice cherchant sans cesse, face à l'«énigme du monde», quelles réponses nouvelles apporter à l'interrogation humaine. L'examen de l'existentialisme permet de clarifier les positions adoptées, dès la fin de la Seconde Guerre, par rapport à Hegel et à Marx, ainsi que de maintenir une réflexion politique et critique, en dépit de la débâcle prévue du communisme, sans retomber dans les séductions d'une «fin de l'histoire».

"Voilà deux ans que L'être et le Néant de Jean-Paul Sartre a été publié. Sur ce livre de 700 pages, un grand silence s'est d'abord établi. Les critiques tournaient-ils leur plume dans leur encrier ? Respectaient-ils l'union sacrée jusqu'en philosophie ? Attendaient-ils qu'une discussion libre fût de nouveau possible ? Toujours est-il que le silence est maintenant rompu. À gauche, les hebdomadaires et les revues sont assaillis d'articles critiques qu'ils publient ou ne publient pas. À droite les anathèmes se multiplient. Les jeunes filles dans les collèges sont mises en garde contre l'existentialisme comme contre le péché du siècle. La Croix du 3 juin parle d'un danger « plus grave que le rationalisme du XVIIIe siècle et le positivisme du XIXe siècle ». Il est remarquable que, presque toujours, on remet à plus tard la discussion sur le fond. Les critiques prennent la forme d'avertissements aux fidèles, l'ouvrage de Sartre est désigné comme un poison dont il faut se garder, plutôt que comme une philosophie à discuter ; on le condamne sur ses conséquences horribles plutôt que sur sa fausseté intrinsèque. On va au plus pressé, et le plus pressé est d'établir un cordon sanitaire. Ce n'est pas une preuve de force, dans les doctrines établies, que de se refuser à la discussion. S'il est vrai que beaucoup de jeunes gens accueillent avec faveur la nouvelle philosophie, il faudrait pour les convaincre autre chose que ces critiques hargneuses qui ignorent délibérément la question posée par l'ouvrage de Sartre. Cette question est celle du rapport entre l'homme et son entourage naturel ou social. Il y a là-dessus deux vues classiques. L'une consiste à traiter l'homme comme le résultat des influences physiques, physiologiques et sociologiques qui le détermineraient du dehors et feraient de lui une chose entre les choses. L'autre consiste à reconnaître dans l'homme, en tant qu'il est esprit et construit la représentation des causes mêmes qui sont censées agir sur lui, une liberté acosmique. D'un côté l'homme est une partie du monde, de l'autre il est conscience constituante du monde. Aucune de ces deux vues n'est satisfaisante. À la première on opposera toujours après Descartes que, si l'homme était une chose entre les choses, il ne saurait en connaître aucune, puisqu'il serait, comme cette chaise ou comme cette table, enfermé dans ses limites, présent en un certain lieu de l'espace et donc incapable de se les représenter tous. Il faut lui reconnaître une manière d'être très particulière, l'être intentionnel, qui consiste à viser toutes choses et à ne demeurer en aucune. Mais si l'on voulait conclure de là que, par notre fond, nous sommes esprit absolu, on rendrait incompréhensibles nos attaches corporelles et sociales, notre insertion dans le monde, on renoncerait à penser la condition humaine. Le mérite de la philosophie nouvelle est justement de chercher dans la notion d'existence le moyen de la penser. L'existence au sens moderne, c'est le mouvement par lequel l'homme est au monde, s'engage dans une situation physique et sociale qui devient son point de vue sur le monde. Tout engagement est ambigu, puisqu'il est à la fois l'affirmation et la restriction d'une liberté : je m'engage à rendre ce service, cela veut dire à la fois que je pourrais ne pas le rendre et que je décide d'exclure cette possibilité. De même mon engagement dans la nature et dans l'histoire est à la fois une limitation de mes vues sur le monde et ma seule manière d'y accéder, de connaître et de faire quelque chose. Le rapport du sujet et de l'objet n'est plus ce rapport de connaissance dont parlait l'idéalisme classique et dans lequel l'objet apparaît toujours comme construit par le sujet, mais un rapport d'être selon lequel paradoxalement le sujet est son corps, son monde et sa situation, et, en quelque sorte, s'échange. Nous ne disons pas que ce paradoxe de la conscience et de l'action soit, dans l'Etre et le Néant, entièrement élucidé. À notre sens, le livre reste trop exclusivement antithétique : l'antithèse de ma vue sur moi-même et de la vue d'autrui sur moi, l'antithèse du pour soi et de l'en soi font souvent figure d'alternatives, au lieu d'être décrites comme le lien vivant de l'un des termes à l'autre et comme leur communication. En ce qui concerne le sujet et la liberté, il est visible que l'auteur cherche d'abord à les présenter hors de tout compromis avec les choses, et qu'il se réserve d'étudier ailleurs la « réalisation » du néant dans l'être qui est l'action et qui rend possible la morale. L’Etre et le Néant montre d'abord que le sujet est liberté, absence, négativité, et qu'en ce sens le néant est. Mais cela veut dire aussi que le sujet n'est que néant, qu'il a besoin d'être porté dans l'être, qu'il n'est pensable que sur le fond du monde, et enfin qu'il se nourrit de l'être comme les ombres, dans Homère, se nourrissent du sang des vivants. Nous pouvons donc attendre, après l’Etre et le Néant, toutes sortes d'éclaircissements et de compléments. Mais ce qu'on ne peut nier, c'est que les descriptions de Sartre posent d'une manière aiguë et avec une profondeur nouvelle le problème central de la philosophie tel qu'il se présente après les acquisitions des derniers siècles. Après Descartes, on ne peut nier que l'existence comme conscience se distingue radicalement de l'existence comme chose et que le rapport de l'une à l'autre soit celui du vide au plein. Après le XIXe siècle et tout ce qu'il nous a appris sur l'historicité de l'esprit, on ne peut nier que la conscience soit toujours en situation. C'est à nous de comprendre les deux choses à la fois. Ni pour un catholique, ni pour un marxiste la solution ne peut consister à reprendre simplement l'une des deux conceptions classiques. C'est impossible en soi, c'est impossible même selon la logique interne du christianisme et du marxisme...." (Gallimard)

Eloge de la philosophie (1952)

Ce discours est le texte de la leçon inaugurale que Merleau-Ponty prononça au Collège de France : il définit dans ce texte le rôle du philosophe. Celui-ci ne doit pas chercher à atteindre le savoir absolu, mais plutôt osciller, dans un incessant va-et-vient, entre le savoir et l'ignorance. Il ne peut être un homme de certitudes mais celui qui vit avec le savoir en devenir. La philosophie ne doit pas opposer l'esprit et la matière, parce que l'esprit devient lui-même en investissant la matière, c'est-à-dire en l'exprimant.

"Si philosopher est découvrir le sens premier de l’être, on ne philosophe donc pas en quittant la situation humaine : il faut, au contraire, s’y enfoncer. Le savoir absolu du philosophe est la perception. « Supposons, dit la première Conférence d’Oxford, qu’au lieu de vouloir nous élever au-dessus de notre perception des choses, nous nous enfoncions en elle pour la creuser et l’élargir..., nous aurions une philosophie à laquelle on ne pourrait en opposer d’autres, car elle n’aurait rien laissé en dehors d’elle que d’autres doctrines puissent ramasser : elle aurait tout pris. » La perception fonde tout parce qu’elle nous enseigne, pour ainsi dire, un rapport obsessionnel avec l’être : il est là devant nous, et pourtant il nous atteint du dedans. « Quelle que soit l’essence intime de ce qui est et de ce qui se fait, disait encore Bergson, nous en sommes. » Peut-être n’a-t-il pas lui-même tiré de ces mots tout leur sens. On peut y voir une allusion à quelque évolution objective qui a fait sortir l’homme de l’animalité, l’animal de la conscience cosmologique, celle-ci de Dieu, et qui aurait laissé en nous des sédiments : la philosophie consisterait alors à dater ces sédiments, ce serait une construction cosmologique ; la conscience se chercherait des ancêtres dans les choses, elle y projetterait des âmes ou analogues d’âmes, la philosophie serait un panpsychisme. Mais, puisque Bergson dit qu’elle est une perception généralisée, c’est dans la perception actuelle et présente, non dans quelque genèse aujourd’hui révolue, qu’il faut chercher notre rapport d’être avec les choses. « Nous en sommes » veut donc dire : ces couleurs, ces objets que nous voyons tapissent et habitent jusqu’à nos rêves, ces animaux sont des variantes humoristiques de nous mêmes, tous les êtres font une symbolique de notre vie et c’est encore elle que nous lisons en eux. La manière, la vie, Dieu ne nous seraient pas « intérieurs », comme le dit Bergson, s’il s’agissait de la matière en soi qui est un jour apparue par une sorte de défaillance du principe transcendant, de la vie en soi, ce faible mouvement qui, une fois, a palpité dans un peu de protoplasme tout neuf, de Dieu en soi, force « immense » qui nous surplombe. Il ne peut s’agir que de la matière, de la vie, de Dieu en tant qu’ils sont perçus par nous. La genèse que retracent les ouvrages de Bergson, c’est une histoire de nous-mêmes que nous nous racontons, c’est un mythe naturel par lequel nous exprimons notre entente avec toutes les formes de l’être. Nous ne sommes pas ce caillou, mais quand nous le voyons, il éveille des résonances dans notre appareil perceptif, notre perception s’apparaît comme venant de lui, c’est-à-dire comme sa promotion à l’existence pour soi, comme récupération par nous de cette chose muette qui se met, dès qu’elle entre dans notre vie, à déployer son être implicite, qui est révélée à elle-même à travers nous. Ce qu’on croyait être coïncidence est coexistence. .." (Gallimard)

"En refusant à la pensée philosophique le pouvoir d’exhaustion, Marx ne peut donc, comme l’ont cru ses successeurs et comme il l’a peut- être cru lui-même, transformer la dialectique de la conscience en dialectique de la matière ou des choses : quand un homme dit qu’il y a une dialectique dans les choses, ce ne peut être que dans les choses en tant qu’il les pense et cette objectivité est finalement le comble de subjectivisme, comme l’exemple de Hegel l’avait montré. Marx ne dé- place donc pas la dialectique vers les choses, il la déplace vers les hommes, pris, bien entendu, avec tout leur appareillage humain et en tant qu’ils sont engagés par le travail et la culture dans une entreprise qui transforme la nature et les rapports sociaux. La philosophie n’est pas une illusion : elle est l’algèbre de l’histoire. Réciproquement, la contingence de l’événement humain n’est plus maintenant comme un dé- faut dans la logique de l’histoire, elle en devient la condition. Sans elle, il n’y a plus qu’un fantôme d’histoire. Si l’on sait où l’histoire va inéluctablement, les événements un à un n’ont plus d’importance ni de sens, l’avenir mûrit quoi qu’il arrive, rien n’est vraiment en question dans le présent, puisque, quel qu’il soit, il va vers le même avenir. Quiconque, au contraire, pense qu’il y a dans le présent des préférables implique que l’avenir est contingent. L’histoire n’a pas de sens si son sens est compris comme celui d’une rivière qui coule sous l’action de causes toutes-puissantes vers un océan où elle disparaît. Tout recours à l’histoire universelle coupe le sens de l’événement, rend insignifiante l’histoire effective et est un masque du nihilisme. Comme le Dieu extérieur est aussitôt un faux Dieu, l’histoire extérieure n’est plus histoire. Les deux absolus rivaux ne vivent que si, dans le plein de l’être, se creuse un projet humain qui les récuse, et c’est dans l’histoire que la philosophie apprend à connaître cette négativité philosophique à laquelle on oppose vainement la plénitude de l’histoire. Si les successeurs de Marx ne l’ont guère compris en ce sens, et si lui-même, après les écrits de jeunesse, a renoncé à se comprendre ainsi, c’est que l’intuition si neuve de la praxis remettait en cause les catégories philosophiques usuelles et que rien, dans la sociologie et dans l’histoire positives, ne venait au-devant de la réforme intellectuelle qu’elle appelait. Ce sens immanent des événements interhumains, où fallait-il, en effet, le placer ? Il n’est pas ou pas toujours dans les hommes, dans les consciences, mais, hors d’eux, il n’y avait, semblait-il, que des événements aveugles, depuis qu’on avait renoncé à mettre dans l’envers des choses un savoir absolu. Où donc était la processus historique et quel mode d’existence fallait-il reconnaître aux formes historiques telles que féodalité, capitalisme, prolétariat, dont on parle comme de personnes qui savent et qui veulent, cachées derrière la multiplicité des événements, sans voir clairement ce que représentent ces prosopopées ?..."

Signes (1960)

C'est un recueil d'essais philosophiques et de propos politiques. Merleau-Ponty reconnaît ses erreurs en politique et la préface du livre esquisse une nouvelle vision de l'histoire. Celle-ci apparaît, non plus comme logique, mais comme capricieuse, sans repentirs, au fond le philosophe semble renoncer à la possibilité d'une philosophie de l'histoire. Dans les articles philosophiques, il se se consacre à son maître Husserl, dont "l'Origine de la géométrie" influença considérablement sa philosophie de l'expression.

"La description que nous avons donnée de la puissance signifiante de la parole, et en général du corps comme médiateur de notre rapport à l'objet, ne fournirait aucune indication philosophique si l'on pouvait la considérer [117] comme affaire de pittoresque psychologique. On admettrait alors qu'en effet le corps, tel que nous le vivons, nous semble impliquer le monde, et la parole un paysage de pensée. Mais ce ne serait là qu'apparence : devant la pensée sérieuse, mon corps resterait objet, ma conscience resterait conscience pure, et leur coexistence l'objet d'une aperception dont, comme pure conscience, je resterais le sujet (c'est à peu près ainsi que les choses se présentent dans les écrits anciens de Husserl). De même, si ma parole ou celle que j'entends se dépassent vers une signification, ce rapport ne pouvant, comme tout rapport, qu'être posé par moi comme conscience, l'autonomie radicale de la pensée se trouverait rétablie à l'instant même où elle paraissait en question...

Cependant ni dans un cas ni dans l'autre je ne peux renvoyer à la simple apparence psychologique le phénomène de l'incarnation, et, si j'étais tenté de le faire, j'en serais empêché par la perception d'autrui. Car, dans l'expérience d'autrui, plus clairement (mais non autrement) que dans celle de la parole ou du monde perçu, je saisis inévitablement mon corps comme une spontanéité qui m'enseigne ce que je ne pourrais savoir autrement que par elle. La position d'autrui comme autre moi-même n'est en effet pas possible si c'est la conscience qui doit l'effectuer : avoir conscience, c'est constituer, je ne puis donc avoir conscience d'autrui, puisque ce serait le constituer comme constituant, et comme constituant à l'égard de l'acte même par lequel je le constitue.

Cette difficulté de principe posée comme une borne au début de la cinquième Méditation Cartésienne, elle n'est nulle part levée. Husserl passe outre : puisque j'ai l'idée d'autrui, c'est donc que, de quelque manière, la difficulté mentionnée a été, en fait, surmontée. Elle n'a pu l'être que si celui qui, en moi, perçoit autrui, est capable d'ignorer la contradiction radicale qui rend impossible la conception théorique d'autrui, ou plutôt (car, s'il l'ignorait, ce n'est plus à autrui qu'il aurait à faire), capable de vivre cette contradiction comme la définition même de la présence d'autrui.

Ce sujet, qui s'éprouve constitué au moment où il fonctionne comme constituant, c'est mon corps.

On se rappelle comment Husserl finit par fonder sur ce qu'il appelle « phénomène d'accouplement » et « transgression intentionnelle » ma perception d'une conduite (Gebaren) dans l'espace qui m'entoure. Il se trouve que, sur certains spectacles, - ce sont les autres corps humains et, par extension, animaux, - mon regard achoppe, est circonvenu. Je suis investi par eux alors que je croyais les investir, et je vois se dessiner dans l'espace une figure qui éveille et convoque les possibilités de mon propre corps comme s'il s'agissait de gestes ou de comportements miens. Tout se passe comme si les fonctions de l'intentionnalité et de l'objet intentionnel se trouvaient paradoxalement permutées. Le spectacle m'invite à en devenir spectateur adéquat, comme si un autre esprit que le mien venait soudain habiter mon corps, ou plutôt comme si mon esprit était attiré là-bas et émigrait dans le spectacle qu'il était en train de se donner. Je suis happé par un second moi-même hors de moi, je perçois autrui...

Or, la parole est évidemment un cas éminent de ces « conduites » qui renversent mon rapport ordinaire avec les objets et donnent à certains d'entre eux valeur de sujets. Et si, à l'égard du corps vivant, le mien ou celui d'autrui, l'objectivation fait non-sens, il faut aussi tenir pour phénomène ultime, et constitutif d'autrui, l'incarnation de ce que j'appelle sa pensée dans sa parole totale. Si vraiment la phénoménologie n'engageait pas déjà notre conception de l'être et notre philosophie, nous nous retrouverions, en arrivant au problème philosophique, devant les difficultés mêmes qui ont suscité la phénoménologie. En un sens, la phénoménologie est tout ou rien..." (Gallimard)

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), fondateur avec Jean-Paul Sartre de la revue Les Temps modernes, est l’un des principaux adaptateurs de la phénoménologie husserlienne en France. Sa réflexion s’est portée principalement sur l’analyse de la pensée brute, originelle, qui précède notre pensée discursive et scientifique. Le passage ci-après concerne l’ambiguïté du langage : “dire, ce n’est pas mettre un mot sous chaque pensée ; si nous le faisions, rien ne serait jamais dit...”

"Nos analyses de la pensée font comme si, avant d’avoir trouvé ses mots, elle était déjà une sorte de texte idéal que nos phrases chercheraient à traduire. Mais l'auteur lui-même n’a aucun texte qu'il puisse confronter avec son écrit, aucun langage avant le langage. Si sa parole le satisfait, c’est par un équilibre dont elle définit elle-même les conditions, par une perfection sans modèle. Beaucoup plus qu’un moyen, le langage est quelque chose comme un être et c'est pourquoi il peut si bien nous rendre présent quelqu’un: la parole d’un ami au téléphone nous le donne lui-même, comme s’il était tout dans cette manière d’interpeller et de prendre congé, de commencer et de finir ses phrases, de cheminer à travers les choses non dites. Le sens est le mouvement total de la parole et c’est pourquoi notre pensée traine dans le langage. C’est pourquoi aussi elle le traverse comme le geste dépasse ses points de passage. AU moment même où le langage emplit notre esprit jusqu’aux bords, sans laisser la plus petite place à une pensée qui ne soit prise dans sa vibration, et dans la mesure justement où nous nous abandonnons à lui, il passe au-delà des “signes” vers leur sens.

Et, de ce sens, rien ne nous sépare plus : le langage ne présuppose pas sa table de correspondance, il dévoile lui-même ses secrets, il les enseigne à tout enfant qui vient au monde, il est tout entier monstration. Son opacité, son obstinée référence a lui-même, ses retours et ses replis sur lui-même sont justement ce qui fait de lui un pouvoir spirituel: car il devient à son tour quelque chose comme un univers, capable de loger en lui les choses mêmes, - après les avoir changées en leur sens.

Or, si nous chassons de notre esprit l’idée d’un texte original dont notre langage serait la traduction ou la version chiffrée, nous verrons que l’idée d’une expression complète fait non-sens, que tout langage est indirect ou allusif, est, si l’on veut, silence. Le rapport du sens à la parole ne peut plus être cette correspondance point par point que nous avons toujours en vue ..."

Le visible et l'invisible (posthume, 1964)

Dans cet ouvrage, inachevé, Merleau-Ponty se proposait de jeter les bases d'une ontologie du visible. La phénoménologie a permis de s'affranchir de la distinction sujet/objet, des notions de conscience, d'image, et de même de ne plus se retrancher uniquement dans une subjectivité isolée. "Voyant et Vu se réciproquent", le visible se double toujours d'invisible.

"La foi perceptive et son obscurité - Nous voyons les choses mêmes, le monde est cela que nous voyons: des formules de ce genre expriment une foi qui est commune à l'homme naturel et au philosophe dès qu'il ouvre les yeux, elles renvoient à une assise profonde d'opinions muettes impliquées dans notre vie. Mais cette foi a ceci d'étrange que, si l'on cherche à l'articuler en thèse ou énoncé, si l'on se demande ce que c'est que "nous", ce que c'est que "voir" et ce que c'est que "chose" ou "monde", on entre dans un labyrinthe de difficultés et de contradictions. Ce que saint Augustin disait du temps : qu'il est parfaitement familier à chacun, mais qu'aucun de nous ne peut lexpliquer aux autres, il faut le dire du monde. [Sans arrêt, le philosophe se trouve] obligé de revoir et de redéfinir les notions les mieux fondées, d'en créer de nouvelles, avec des mots nouveaux pour les désigner, d'entreprendre une vraie réforme de l'entendement, au terme de laquelle l'évidence du monde, qui paraissait bien la plus claire des vérités, s'appuie sur les penséesapparemment les plus sophistiquées, où l'homme naturel ne se reconnaît plus, et qui viennent ranimer la mauvaise humeur séculaire contre la philosophie, le grief qu'on lui a toujours fait de renverser les rôles du clair et de l'obscur. Qu'il prétende parler au nom même de l'évidence naïve du monde, qu'il se défende d'y rien ajouter, qu'il se borne à en tirer toutes les conséquences, cela ne l'excuse pas, bien au contraire : il ne la [l'humanité] dépossède que plus complètement, l'invitant à se penser elle-même comme une énigme. C'est ainsi et personne n'y peut rien. Il est vrai à la fois que le monde est ce que nous voyons et que, pourtant, il nous faut apprendre à le voir. En ce sens d'abord que nous devons égaler par le savoir cette vision, en prendre possession, dire ce que c'est que nous et ce que c'est que voir, faire donc comme si nous n'en savions rien, comme si nous avions là-dessus tout à apprendre.

Mais la philosophie n'est pas un lexique, elle ne s'intéresse pas aux "significations des mots", elle ne cherche pas un substitut verbal du monde que nous voyons, elle ne le transforme pas en chose dite, elle ne s'installe pas dans l'ordre du dit ou de l'écrit, comme le logicien dans l'énoncé, le poète dans la parole ou le musicien dans la musique. Ce sont les choses mêmes, du fond de leur silence, qu'elle veut conduire à l'expression. Si le philosophe interroge et done feint d'ignorer le monde et la vision du monde qui sont opérants et se font continuellement en lui, c'est précisément pour les faire parler, parce qu'il y croit et qu'il attend d'eux toute sa future science. L'interrogation ici n'est pas un commencement de négation, un peut-être mis à la place de l'être. C'est pour la philosophie la seule manière de s'accorder à notre vision de fait, de correspondre à ce qui, en elle, nous donne à penser, aux paradoxes dont elle est faite; de s'ajuster à ces énigmes figurées, la chose et le monde, dont l'être et la vérité massifs fourmillent de détails incompossibles.

Car enfin, autant il est sûr que je vois ma table, que ma vision se termine en elle, qu'elle fixe et arrête mon regard de sa densité insurmontable, que même, moi qui, assis devant ma table, pense au pont de la Concorde, je ne suis pas alors dans mes pensées, je suis au pont de la Concorde, et qu'enfin à l'horizon de toutes ces visions ou quasi-visions, c'est le monde même que j'habite, le monde naturel et le monde historique, avec toutes les traces humaines dont il est fait; autant cette conviction est combattue, dès que j'y fais attention, par le fait même qu'il s'agit là d'une vision mienne. Nous ne pensons pas tant ici à l'argument séculaire du rêve, du délire ou des illusions, nous invitant à examiner si ce que nous voyons n'est pas "faux"; il use en cela même de cette foi dans le monde qu'il a l'air d'ébranler : nous ne saurions pas même ce que c'est que le faux, si nous ne l'avions pas distingué quelquefois du vrai. Il postule donc le monde en général, le vrai en soi, et c'est lui qu'il invoque secrètement pour déclasser nos perceptions et les rejeter pêle-mêle avec nos rêves, malgré toutes différences observables, dans notre «vie intérieure», pour cette seule raison qu'ils ont été, sur l'heure, aussi convaincants qu'elles, - oubliant que la "fausseté" même des rêves ne peut être étendue aux perceptions, puisqu'elle n'apparaît que relativement à elles et qu'il faut bien, si l'on doit pouvoir parler de fausseté, que nous ayons des expériences de la vérité. Valable contre la naïveté, contre l'idée d'une perception qui irait surprendre les choses au-delà de toute expérience, comme la lumière les tire de la huit où elles préexistaient, l'argument n'est pas [éclairant?], il est lui-même empreint de cette même naïveté puisqu'il n'égalise la perception et le rêve qu'en les mettant en regard d'un Être qui ne serait qu'en soi. Si au contraire, comme l'argument le montre en ce qu'il a de valable, on doit tout à fait rejeter ce fantôme, alors les différences intrinsèques, descriptives du rêve et du perçu prennent valeur ontologique et l'on répond assez au pyrrhonisme en montrant qu'il y a une différence de structure et pour ainsi dire de grain entre la perception ou vraie vision, qui donne lieu à une série ouverte d'explorations concordantes, et le rêve, qui n'est pas observable et, à l'examen, n'est presqueque lacunes. Certes, ceci ne termine pas le problème de notre accès au monde : il ne fait au contraire que commencer, car il reste à savoir comment nous pouvons avoir l'illusion de voir ce que nous ne voyons pas, comment les haillons du rêve peuvent, devant le rêveur, valoir pour le tissu serré du monde vrai, comment l'inconscience de n'avoir pas observé, peut, dans l'homme fasciné, tenir lieu de la conscience d'avoir observé. Si l'on dit que le vide de l'imaginaire reste à jamais ce qu'il est, n'équivaut jamais au plein du perçu, et ne donne jamais lieu à la même certitude, qu'il ne vaut pas pour lui, que l'homme endormi a perdu tout repère, tout modèle, tout canon du clair et de l'articulé, et qu'une seule parcelle du monde perçu introduite en lui réduirait à l'instant l'enchantement, il reste que si nous pouvons perdre nos repères à notre insu nous ne sommes jamais sûrs de les avoir quand nous croyons les avoir; si nous pouvons, sans le savoir, nous retirer du monde de la perception, rien ne nous prouve que nous y soyons jamais, ni que l'observable le soit jamais tout à fait, ni qu'il soit fait d`un autre tissu que le rêve; la différence entre eux n'étant pas absolue, on est fondé à les mettre ensemble au nombre de «nos expériences», et c'est au-dessus de la perception elle-même qu'il nous faut chercher la garantie et le sens de sa fonction ontologique. Nous jalonnerons ce chemin, qui est celui de la philosophie réflexive, quand il s'ouvrira. Mais il commence bien au-delà des arguments pyrrhoniens; par eux-mêmes; ils nous détourneraient de toute élucidation, puisqu'ils se réfèrent vaguement à l'idée d'un Être tout en soi et, pur contraste, mettent confusément le perçu et l'imaginaire au nombre de nos "états de conscience". Profondément, le pyrrhonisme partage les illusions de l'homme naïf. C'est la naïveté qui se déchire elle-même dans la nuit. Entre l'Être en soi et la "vie intérieure", il n'entrevoit pas même le problème du monde. C'est au contraire vers ce problème que nous cheminons. Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les raisons qu'on peut avoir de tenir pour "incertaine" l'existence du monde, - comme si l'on savait déjà ce que c'est qu'exister et comme si toute la question était d'appliquer à propos ce concept. Ce qui nous importe, c'est précisément de savoir le sens d'être du monde; nous ne devons là-dessus rien présupposer, ni donc l'idée naïve de l'être en soi, ni l'idée, corrélative, d'un être de représentation, d'un être pour la conscience, d'un être pour l'homme : ce sont toutes ces notions que nous avons à repenser à propos de notre expérience du monde, en même temps que l'être du monde. Nous avons à reformuler les arguments sceptiques hors de tout préjugé ontologique et justement pour savoir ce que c'est que l'être-monde, l'être-chose, l'être imaginaire et 1'être conscient.

Maintenant donc que j'ai dans la perception la chose même, et non pas une représentation, j'ajouterai seulement que la chose est au bout de mon regard et en général de mon exploration; sans rien supposer de ce que la science du corps d'autrui peut m'apprendre, je dois constater que la table devant moi entretient un singulier rapport avec mes yeux et mon corps : je ne la vois que si elle est dans leur rayon d”action; au-dessus cl'elle, il y a la masse sombre de mon front, au-dessous, le contour plus indécis de mes joues; l'un et l'autre visibles à la limite, et capables de la cacher, comme si ma vision du monde même se faisait d'un certain point du monde. Bien plus : mes mouvements et ceux de mes yeux font vibrer le monde, comme on fait bouger un dolmen du doigt sans ébranler sa solidité fondamentale. A chaque battement de mes cils, un rideau s'abaisse et se relève, sans que je pense à l'instant à imputer aux choses mêmes cette éclipse; à chaque mouvement de mes yeux qui balayent l'espace devant moi, les choses subissent une brève torsion que je mets aussi à mon compte; et quand je marche dans la rue, les yeux fixés sur l'horizon des maisons, tout mon entourage proche, à chaque bruit du talon sur l'asphalte, tressaille, puis se tasse en son lieu. J 'exprimerais bien mal ce qui se passe en disant qu'une "composante subjective" ou un "apport corporel" vient ici recouvrir les choses elles-mêmes : il ne s'agit pas d'une autre couche ou d'un voile qui viendrait se placer entre elles et moi. Pas plus que des images monoculaires n'interviennent quand mes deux yeux opèrent en synergie, pas davantage le bougé de l' "apparence" ne brise l'évidence de la chose. La perception binoculaire n'est pas faite de deux perceptions monoculaires surmontées, elle est d'un autre ordre. Les images monoculaires ne sont pas au même sens où est la chose perçue avec les deux yeux. Ce sont des fantômes et elle est le réel, ce sont des pré-choses et elle est la chose :elles s'évanouissent quand nous passons à la vision normale et rentrent dans la chose comme dans leur vérité de plein jour. Elles sont trop loin d'avoir sa densité pour entrer en rivalité avec elle : elles ne sont qu'un certain écart par rapport à la vraie vision imminente, absolument dépourvues de ses [prestiges?] et, en cela même, esquisses ou résidus de la vraie vision qui les accomplit en les résorbant. Les images monoculaires ne peuvent être comparées à la perception synergique : on ne peut les mettre côte côte, il faut choisir entre la chose et les pré-choses flottantes. On peut effectuer le passage en regardant, en s'éveillant au monde, on ne peut pas y assister en spectateur. Ce n'est pas une synthèse, c'est une métamorphose par laquelle les apparences sont instantanément destituées d'une valeur qu`elles ne devaient qu'à l'absence d'une vraie perception. Ainsi la perception nous fait assister à ce miracle d'une totalité qui dépasse ce qu'on croit être ses conditions ou ses parties, qui les tient de loin en son pouvoir, comme si elles n'existaient que sur son seuil et étaient destinées à se perdre en elle. Mais pour les déplacer comme elle fait, il faut que la perception garde dans sa profondeur toutes leurs relevances corporelles : c'est en regardant, c'e'st encore avec mes yeux que j'arrive à la chose vraie, ces mêmes yeux qui tout à l'heure me donnaient des images monoculaires : simplement, ils fonctionnent maintenant ensemble et comme pour de bon. Ainsi le rapport des choses et de mon corps est décidément singulier : c'est lui qui fait que, quelque-fois, je reste dans l'apparence et lui encore qui fait que, quelquefois, je vais aux choses mêmes; c'est lui qui fait le bourdonnement des apparences, lui encore qui le fait taire et me jette en plein monde. Tout se passe comme si mon pouvoir d'accéder au monde et celui de me retrancher dans les fantasmes n'allaient pas l'un sans l'autre. Davantage : comme si l'accès au monde n'était que l'autre face d'un retrait, et ce retrait en marge du monde une servitude et une autre expression de mon pouvoir naturel d'y entrer. Le monde est cela que je perçois, mais sa proximité absolue, dès qu'on l'examine et l'exprime, devient aussi, inexplicablement, distance irrémédiable. L'homme "naturel" tient les deux bouts de la chaîne, pense à la fois que sa perception entre dans les choses et qu'elle se fait en deçà de son corps. Mais autant, dans l'usage de la vie, les deux convictions coexistent sans peine, autant, réduites en thèses et en énoncés, elles s'entre-détruisent et nous laissent dans la confusion..." (Tel Gallimard).

"L'entrelacs-Le chiasme - Sil est vrai que la philosophie, dès qu'elle se déclare réflexion ou coïncidence, préjuge de ce qu'elle trouvera, il lui faut encore une fois tout reprendre, rejeter les instruments que la réflexion et l'intuition se sont donnés, s'installer en un lieu où elles ne se distinguent pas encore, dans des expériences qui n'aient pas encore été "travaillées", qui nous offrent tout à la fois, pêle-mêle, et le sujet et l'objet, et l'existence et l'essence, et lui donnent donc les moyens de les redéfinir. Voir, parler, même penser, - sous certaines réserves, car dès qu'on distingue absolument le penser du parler on est déjà en régime de réflexion - , sont des expériences de ce genre, à la fois irrécusables et énigmatiques. Elles ont un nom dans toutes les langues, mais qui dans toutes aussi porte des significations en touffe, des buissons de sens propres et de sens figurés, de sorte que ce n'est pas un de ces noms, comme ceux de la science, qui font la lumière, en attribuant à ce qui est nommé une signification circonscrite, mais plutôt l'indice répété, le rappel insistant, d'un mystère aussi familier qu'inexpliqué, d'une lumière qui, éclairant le reste, demeure à son origine dans l'obscurité. Si nous pouvions retrouver dans l'exercice du voir et du parler quelques-unes des références vivantes qui leur assignent dans la langue une telle destinée, peut-être nous apprendraient-elles à former nos nouveaux instruments, et d'abord à comprend notre recherche, notre interrogation elles-mêmes.

Le visible autour de nous semble reposer en lui-même.C'est comme si notre vision se formait en son cœur, ou comme s'il y avait de lui à nous une accointance aussi étroite que celle de la mer et de la plage. Et pourtant, il n'est pas .possible que nous nous fondions en lui, ni qu'il passe en nous, car alors la vision' s'évanouirait au moment de se faire, par disparition ou du voyant ou du visible. Ce qu'il y a donc, ce ne sont pas des choses identiques à elles-mêmes qui, par après, s'offriraient au voyant, et ce n'est pas un voyant, vide d'abord, qui, par après, s'ouvrirait à elles, mais quelque chose dont nous ne saurions être plus près qu'en le palpant du regard, des choses que nous ne saurions rêver de voir "toutes nues", parce que le regard même les enveloppe, les habille de sa chair. D'où vient que, ce faisant, il les laisse à leur place, que la vision que nous en prenons nous semble venir d'elles, et qu'être vu ne soit pour elles qu'une dégradation de leur être éminent? Quel est ce talisman de la couleur, cette vertu singulière du visible qui fait que, tenu à bout de regard, il est pourtant bien plus qu'un corrélatif de ma vision, c'est lui qui me l'impose comme une suite de son existence souveraine? D'où vient que, les enveloppant, mon regard ne les cache pas, et, enfin, que, les voilant, il les dévoile? ..." (Tel Gallimard).

L'oeil et l'esprit (1964)

La peinture est une réflexion dépourvue d'idées; Merleau-Ponty voit dans le geste du peintre l'expression de notre rapport à l'être, la manifestation de cette "genèse secrète fiévreuse des choses dans notre corps". L'oeuvre est donc la chose visible se voyant, ou la vision se faisant visible.