- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Berne

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

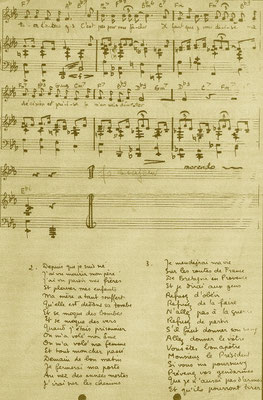

Boris Vian (1920-1959), "J’irai cracher sur vos tombes" (1946), "L'écume des jours" (1947) - Raymond Queneau (1903-1976), "Le Dimanche de la vie" (1952), "Zazie dans le métro" (1959) - ...

Last update : 11/11/2016

La lecture de Boris Vian, pour peu que nous acceptions d'ouvrir notre imagination, notre vécu, et pourquoi pas notre perception du monde environnant, nous entraîne dans un univers qui, en introduction, ne raconte pas mais suggère des histoires, des personnages : fort de cette distance, nous pénétrons dans un univers qui semble parallèle à celui qui nous est le plus familier, où le langage a le pouvoir de modifier les choses et les situations, a cette capacité d'entre-mêler poésie et humour noir, étrangeté, absurdité et mélancolie, et où l’horrible peut côtoyer le merveilleux. Au fond, ce qui revient le plus souvent comme une lancinante interrogation, c'est que l'être humain, basculant dans cette expérience que lui offre l'imagination et son langage, entre dans un monde qui va se modifier au gré des émotions et des événements, mais sans y trouver, au bout du compte et du récit, véritablement sa place. Et la brèche qui s'est ouverte dans son espace familier ne peut plus se refermer...

The reading of Boris Vian, if we accept to open our imagination, our experiences, and why not our perception of the surrounding world, takes us into a universe which, as an introduction, does not tell but suggests stories, characters: strengthened by this distance, we enter a universe which seems parallel to the one we are most familiar with, where language has the power to modify things and situations, has this capacity to intertwine poetry and black humour, strangeness, absurdity and melancholy, and where the horrible can rub shoulders with the marvellous. In the end, what comes back most often as a haunting question is that the human being, tilting in this experience offered to him by imagination and language, enters a world that will change according to emotions and events, but without finding, in the end and in the story, a real place for it. And the breach that has opened up in her familiar space can no longer be closed...

La lectura de Boris Vian, si aceptamos abrir nuestra imaginación, nuestras experiencias y, por qué no, nuestra percepción del mundo que nos rodea, nos lleva a un universo que, a modo de introducción, no cuenta sino que sugiere historias, personajes: fortalecidos por esta distancia, entramos en un universo que parece paralelo al que conocemos mejor, donde el lenguaje tiene el poder de modificar cosas y situaciones, tiene esta capacidad de entrelazar la poesía y el humor negro, la extrañeza, el absurdo y la melancolía, y donde lo horrible puede codearse con lo maravilloso. Al final, lo que vuelve más a menudo como una pregunta inquietante es que el ser humano, inclinándose en esta experiencia que le ofrecen la imaginación y el lenguaje, entra en un mundo que cambiará según las emociones y los acontecimientos, pero sin encontrar, al final y en la historia, un lugar real para ello. Y la brecha que se ha abierto en su espacio familiar ya no puede cerrarse...

Boris Vian (1920-1959)

"Queneau aime "Vercoquin et le plancton". Gallimard accepte ce premier roman puis un deuxième, "L’Écume des jours". Sartre reçoit l’auteur aux Temps modernes, où

paraîtront ses "Chroniques du Menteur". "J’irai cracher sur vos tombes" fait scandale – un vrai scandale, du premier coup, celui que tant d’artistes attendent en vain toute leur vie… Et pourtant,

cela ne prend pas. Les seuls romans de Vian qui connaissent le succès de son vivant sont ceux qu’il signe Sullivan. Les autres ne trouvent pas leur public. Le dernier, "L’Arrache-cœur", sept ans

à peine après Vercoquin, est un ultime échec. Vian en conclut que sa destinée ne sera pas littéraire. Il renonce au roman" (Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard), sa renommée viendra de

son personnage. L’écrivain crée un univers plein de fantaisie, où se retrouvent toutes ses passions, le jazz, la philosophie, la création verbale ; l’amour de la vie y affronte l’angoisse de la

mort, toujours omniprésente. On a souvent dit que Boris Vian avait beaucoup écrit, parfois trop vite, ses écrits sont innombrables pour un écrivain mort à 39 ans et qui n'écrivit, dit-il,

sérieusement qu'à 23 ans. La nostalgie pour la fameuse époque de Saint-Germain-des-Prés peut expliquer un certain engouement tardif. La romancière Elsa Triolet est de celles qui le détestèrent,

une "absence de conviction", note-t-elle à propos de la pièce "L'Equarissage pour tous", a "gentiment détruit le côté révoltant"...

Né à Ville-d'Avray, près de Paris, Boris Vian commença des études de philosophie puis s'orienta vers le métier d'ingénieur (1942). C'est sous le pseudonyme américain de Vernon Sullivan que Boris Vian entra en littérature. Son premier livre, qu'il proposa au public comme le récit d'un auteur américain dont lui-même n'était que le traducteur, était une sorte de thriller violent, intitulé" J'irai cracher sur vos tombes" (1946).

Après ce premier scandale, Vernon Sullivan réitéra sa provocation avec des romans tels que "Elles se rendent pas compte" (1948) ou "Et on tuera tous les affreux" (1948), tous placés sous le signe de la sexualité et du scandale. Sous son nom véritable, Vian publia des ouvrages d'un ton moins violent mais tout aussi désespéré, où ses liens avec l'humour et la pataphysique sont sensibles : "Vercoquin et le Plancton" (1946), "l'Automne à Pékin" (1947), "l'Écume des jours" (1947), "l'Herbe rouge" (1950) ou" l'Arrache-cœur" (1953).

Atteint d'une maladie de cœur, qu'il transposera sous la forme poétique d'un nénuphar dans "l'Écume des jours", Boris Vian semble avoir souhaité vivre le plus intensément possible, multipliant ses activités et ses expériences. Ce passionné de jazz devint naturellement après la guerre l'une des figures les plus connues des nuits de Saint-Germain-des-Prés.

A partir de 1954, il se consacre à la chanson et interprète ses propres textes. Trompettiste de talent (il jouait régulièrement dans une boîte devenue célèbre, Le Tabou), il fut un parolier et un interprète insolent : sa chanson "le Déserteur", fit scandale pendant la guerre d'Algérie.

Il vécut à Paris, avec son épouse Ursula, de 1953 à sa mort, 6 rue Véron, derrière le Moulin Rouge… Il connaîtra un succès posthume dans les années 1960, notamment avec L'Ecume des jours, mai 1968 le récupère, et les années 1970-1980 en font un écrivain reconnu, et retombe dans l'oubli...

Vercoquin et le plancton (1947)

"La foule anonyme des zazous s'affaira dans les salons, roulant des tapis, déplaçant les meubles, vidant les boîtes de cigarettes dans des poches plus idoines, préparant la danse..." Gaston Gallimard avait chargé Raymond Queneau de préparer une nouvelle collection, "La Plume au vent", et celui-ci fut amusé par "Vercoquin et le plancton", une exploration débridée du monde des zazous menée par Boris Vian. Le mouvement zazou est un phénomène de mode qu'évoque Simone de Beauvoir dans "La Force des choses", un mouvement engendré par la Guerre et la Collaboration, des fils et filles de bonne famille affichant contre leurs parents pétainistes une anglophilie provocante et cynique, prônant une véritable religion du swing, et s'habillant avec des surplus américains. Les miliciens leur font la chasse en 1942, la Résistance prend les devant de la scène et le phénomène s'atténue lorsque débarquent, avec la Libération, les GI's, le jazz.et les V-Discs (Victory Discs). Les existentialistes vont succéder aux zazous, le Be-Bop et la petite robe noire à la Juliette Gréco, tandis qu'Anne-Marie Cazalis, proche de Boris Vian, accueille les nouvelles figures de Saint-Germain des Près dans la cave du Tabou, rue Dauphine et du club de jazz Le Club Saint-Germain, rue Saint-Benoît...

"Le roman se situe entre deux surprises-parties. Dans la première, le Major tombe amoureux de Zizanie. Dans la seconde, il se fiance avec Zizanie. La fête, devenue bacchanale, est tellement réussie que la maison saute avec tous ses habitants, c’est-à-dire ceux qui s’amusent et les voisins qui ne peuvent pas dormir. Entre les deux événements il y a toute la stratégie mise en œuvre par le Major pour obtenir de l’oncle et tuteur de Zizanie la main de celle-ci. L’oncle et tuteur dirige une formidable entreprise qui fabrique des dossiers d’information sur tout ce qui existe. C’est un travail colossal et parfaitement inutile dont on essaie vainement, en haut lieu, d’endiguer l’expansion aussi envahissante qu’un raz de marée. L’officine emploie un personnel discipliné et compétent qui sait utiliser les moindres éclipses du patron à des fins aussi justifiées que le flirt, le jeu de dames, la musique de jazz, etc..."

Michelle Vian (Ma vie avec Boris), née Michelle Leglise en 1920, épousa Boris Vian en 1941, moins d'un an après leur rencontre, en divorça en 1953 et fit

partie de l'équipe des «Temps modernes». Puis Vian épousa Ursula Kübler en 1954...

«Boris a démarré en flèche avec « Vercoquin et le plancton », qui a beaucoup plu à Queneau dès 1945. Mais ça n’était pas destiné à l’impression: c’était

juste destiné à faire rigoler les copains. Boris était ingénieur, il n’avait pas idée qu’il serait écrivain. Il faisait des petits poèmes, comme tous les étudiants: dans le genre Villon, puis

dans le genre Baudelaire. Boris est passé par tous les genres! On n’y accordait pas beaucoup d’importance. C’était drôle, mais à l’époque tout le monde faisait des vers. On n’avait guère que ça à

faire sous l’Occupation. Il ne s’est considéré comme un écrivain qu’à partir du moment où Queneau lui a dit qu’il en était un, et lui a pris «Vercoquin» en lui demandant quelques aménagements :

tous les personnages avaient des noms de barons et de ducs; Queneau trouvait que ça encombrait inutilement. Ils ont été très proches, tous les deux. Boris voyait en lui un

père.»

«...La danse et le jazz nous rapprochaient. Et puis je crois que Boris était très attiré par moi : il faut vous dire que j’étais très jolie... Depuis

que Charles Trenet le leur avait fait connaître, dès 1937, les zazous écoutaient du jazz. Enfin, ce qu’ils pouvaient écouter. C’était interdit de jouer du jazz américain, les Allemands jouaient

du jazz allemand qui n’était pas bon: ils en étaient encore au saxo rieur. Ca avait toujours un côté soldatesque, ils se sont rattrapés après, même si pour la mélodie, ils ne sont pas forts. Mais

Boris n’avait pas attendu Trenet. Il était en avance ! Il connaissait le jazz américain dès 1936.

Quand les zazous ont entendu Pétain, les jeunes ont dit: «Ils nous font chier avec leur guerre, on n’en a rien à f...». Ils n’étaient pas mobilisés à ce

moment-là, ils avaient 18-19 ans. Pendant la drôle de guerre, les pères étaient à l’armée, les mères pleuraient, les enfants étaient libres. Alors ils écoutaient du jazz, et quand ils ont entendu

Pétain, ils sont devenus gaullistes. Pourquoi? Parce que de Gaulle était en Angleterre. Ceux qu’on aimait, parce qu’ils étaient proches et déjà nos alliés, c’étaient les Anglais. On est devenu

anglais.

Les zazous portaient le costume anglais de l’époque, qui rappelle celui qu’ont plus tard porté les mods: la veste longue, les deux poches, un peu

évasée, cintrée, le pantalon un peu court, mais pas trop, découvrant des chaussettes de laine blanche, absolument, hélas des chaussures en bois parce qu’il n’y avait rien d’autre; les filles, des

jupes courtes s’arrêtant au genou, en général écossaises, ou alors volantes, des chaussures en bois, compensées, des petits pull-overs, de n’importe quelle couleur, la coiffure en nid de pie avec

les cheveux en arrière, ou alors des résilles, et puis le parapluie. Les garçons avaient la toute petite cravate, en nœud d’épingle, et les cheveux en arrière, avec la queue de canard. Voilà pour

les zazous. Quand ils avaient de l’argent, ils essayaient de se faire faire des costumes.

Ce qui nous rassemblait, aussi, c’étaient les films. Les films étaient allemands! Mais il n’y avait que ça. Peut-être un nouveau film par semaine. Alors

on se réunissait chez nous, et on dansait. C’était le swing qu’on dansait. Voilà les zazous. On était Anglais, on était contre Pétain, on ne voulait pas aller à la guerre. On n’a connu les

Américains que plus tard, même si on connaissait leur jazz.»

« .... A la Libération, on est devenus Américains. Ils dansaient ces Amerlos ! Comme des dieux ! On était étourdis… Boris faisait du jazz depuis

longtemps, il s'était inscrit au Hot Club de France à 16 ans. Il avait une trompette assez défoncée, ça n'était pas bon pour son coeur, mais enfin il en jouait, bien. Comme il n'avait pas de

souffle, ce n'était pas Armstrong, c'était plutôt Bix Beiderbecke : style Chicago, très rythmé, avec de jolies harmonies. Avec l'orchestre Abadie, il allait de club en club. Moi j'accompagnais.

J'étais la femme du trompette et, surtout, une belle blonde... Et puis je servais d'interprète. Boris avait fait grec-latin-maths et une langue, l’allemand – c’était la voie noble à l’époque. Moi

j’avais fait latin-anglais, et comme j’avais passé toutes mes vacances d’été en Angleterre, j’étais bilingue. Alors il m’était d’autant plus facile d’accueillir les Américains. J’ai appris

l’anglais à Boris, très vite, en l’espace de six mois. On ne nous payait pas, mais les soldats américains nous fournissaient des V-discs, qui avaient été enregistrés pour eux, et qu’on ne pouvait

pas donner parce qu’ils étaient fragiles : au bout de quatre ou cinq tours ils se cassaient. Tous les musiciens en avaient enregistré pour les soldats, même Ellington. Ca, les soldats américains

étaient magnifiquement traités! Surtout par rapport aux nôtres… Ils avaient tout. Et d’ailleurs ils nous apportaient tout: les jeans, les souliers en caoutchouc... Quand ils ont appris qu'on

avait un bébé, le lendemain il y avait un camion au bas du faubourg Poissonnière avec du lait, des haricots et des bouquins sur lesquels il était écrit : « Quand vous aurez fini, passez-le à un

autre GI... Après, il n’y en a plus eu, des Américains. Les politiques, et surtout de Gaulle, n’aimaient pas voir les Américains chez eux. C’était dégueulasse d’ailleurs. Quel était ce mot

d’ordre qui était écrit sur tous les murs? GI Go home.....»

(Simone de Beauvoir, La Force des Choses, Gallimard)

"Par Queneau, je fis la connaissance de Boris Vian : ingénieur de formation, il écrivait et il jouait de la trompette; il avait été un des animateurs du

mouvement zazou qu'avaient engendré la guerre et la collaboration : leurs riches parents séjournant la plupart du temps à Vichy des fils et des filles de famille organisaient dans les

appartements abandonnés des parties « terribles ››; ils vidaient les caves et brisaient les meubles, imitant les saccages guerriers; ils trafiquaient au marché noir. Anarchistes, apolitiques,

contre leurs parents pétainistes ils affichaient une anglophilie provocante; ils imitaient l'élégance gourmée, l'accent, les manières des snobs anglais. L'Amérique, ils y pensaient si peu qu'ils

furent déconcertés quand Paris se remplit d'Américains; pourtant ils avaient avec eux un lien très fort : le jazz dont ils étaient fanatiques. L'orchestre d”Abadie où jouait Vian fut engagé par

le « French Welcome Committee ›› le jour même de l'entrée des G.l. à Paris, et rattaché au « Special Service Show ››. Ainsi s'explique la tenue qui fut, pendant trois ans, celle des ex-zazous;

ils s'habillaient avec des surplus américains : blue jeans et chemises à carreaux. Ils se réunissaient avenue Rapp, dans le quartier des Champs-Élysées et aussi au Champo, au coin de la rue

Champollion, qui était alors un dancing. Une poignée d'entre eux aimaient, outre le jazz, Kafka, Sartre, les romans américains : pendant la guerre ils fouinaient dans les boîtes des quais et ils triomphaient quand ils y dénichaient les œuvres interdites de Faulkner ou d'Hemingway. Pour lire, pour

discuter, ils venaient à Saint-Germain-des-Prés. C'est ainsi que je rencontrai Vian au bar du Pont-Royal; il avait en lecture chez Gallimard un manuscrit qui plaisait beaucoup à Queneau; je pris

un verre avec eux et avec Astruc; je trouvai que Vian s'écoutait et qu'il cultivait trop complaisamment le paradoxe. Il donna en mars une « partie ››; quand j'arrivai, tout le monde avait déjà

beaucoup bu; sa femme Michelle, ses longs cheveux de soie blonde répandus sur ses épaules, souriait aux anges; Astruc dormait sur le divan, pieds nus; je bus vaillamment moi aussi tout en

écoutant des disques venus d'Amérique. Vers deux heures, Boris me proposa une tasse de café; nous nous sommes assis dans la cuisine et jusqu'à1'aube nous avons parlé : de son roman, du jazz, de

la littérature, de son métier d'ingénieur. Je ne découvrais plus rien d'affecté dans ce long visage lisse et blanc mais une extrême gentillesse et une espèce de candeur têtue; Vian mettait autant

de feu à détester "les affreux" qu'à aimer ce qu'il aimait : il jouait de la trompette bien que son cœur le lui interdit. ("Si vous continuez, vous serez mort dans dix ans", lui avait dit le

médecin.) Nous parlions et l'aube arriva trop vite : j'accordais le plus haut prix, quand il m'était donné de les cueillir, à ces moments fugaces d'amitié éternelle.

[...]

Je redescends au Pont-Royal, voir Vian qui m'a apporté son roman et un livre américain sur le jazz, on en traduira un morceau. Il parle du jazz avec

passion. Il me dit qu'il existe en Amérique.de très bonnes pièces radiophoniques, un peu naïves, mais charmantes, comme celle de la petite chenille qui danse au son de "Yes, sir; t'is my baby",

ou du petit garçon qui cherche dans les astres son chien écrasé par un autobus et dont on s'aperçoit à la dernière minute qu'il a été écrasé lui aussi. Il fera un article là-dessus. Son roman est

extrêmement amusant, surtout la conférence de Jean-Sol Partre, et le meurtre avec l'arrache-cœur. J'aime aussi la recette de Gouffé : "Prenez un andouillon; écorchez-le malgré ses cris" [. .

.]

Deux heures d'attente à la légation suisse. Mais elles passent vite parce que je lis "L'Écume des jours" de Vian, que j'aime beaucoup, surtout la triste

histoire de Chloé qui meurt avec un nénuphar dans le poumon; il a créé un monde à lui; c'est rare, et ça m'émeut toujours. Les deux dernières pages sont saisissantes; le dialogue avec le

crucifix, c'est l'équivalent du "Non", dans "Le Malentendu" de Camus, mais c'est plus discret et plus convaincant. Ce qui me frappe, c'est la vérité de ce roman et aussi sa grande tendresse...

(La Force des choses, Gallimard, 1963)

"Il est fort déprimant de se trouver par mégarde dans une surprise-party qui prend un faux

départ. Car le maître – ou la maîtresse – de maison reste dans la salle vide, avec deux ou trois amis en avance, sans la moindre jolie fille car une jolie fille est toujours en

retard. C’est le moment choisi par son jeune frère pour des exhibitions aventurées tout à l’heure, il n’osera plus. Et surtout, on

l’aura bouclé. Et l’on regarde ces deux ou trois malheureux prendre des poses plastiques dans la pièce au parquet fraîchement ciré, imitant un tel ou un tel – mais ceux-là savent réellement

danser. Eux non plus n’oseront plus, tout à l’heure… Imaginez-vous alors que vous êtes arrivé moins tôt. Quand la fête bat son plein. Vous entrez. Les bons compaings vous tapent dans le dos. Ceux

dont vous n’avez pas envie de serrer la main dansent déjà – toujours ils dansent, et c’est pourquoi vous n’êtes pas entièrement d’accord avec eux – et d’un seul coup d’œil, vous voyez s’il y a

quelques filles disponibles. (Une fille est disponible quand elle est jolie.) S’il y en a, tout va bien : c’est encore le début de la surprise-party, elles n’ont été ni très invitées ni très

dangereusement exploitées, car les garçons qui sont venus seuls – par timidité pour la plus grande partie – n’ont pas assez bu pour avoir de l’audace. Or vous n’avez pas besoin de boire pour

avoir de l’audace, aussi, vous venez toujours seul. Ne cherchez pas à faire de l’esprit. Elles ne comprennent jamais. Celles qui comprennent sont déjà mariées. Faites-la boire avec vous. C’est

tout. Vous avez alors l’occasion de déployer des prodiges de rouerie pour trouver une bouteille de quelque chose. (Vous la prenez simplement dans la cachette que vous venez d’indiquer à quelque

nouvel arrivant, pas très à la page.) Cachez-la dans votre pantalon. Seul, le goulot dépasse la ceinture. Revenez vers votre proie. Adoptez un air anodin, avec une touche de mystère. Prenez-la

par le bras, par la taille même, et dites-lui tout bas : « À vous de trouver un verre, un seul suffit pour nous deux, je me suis défendu… Chut… » Puis vous vous infiltrez dans la chambre voisine.

Elle ferme à clef ? Tiens ! Quel hasard ! À l’intérieur, l’Amiral. C’est un copain. Bien sûr, il n’est pas seul. Vous tapez sur le panneau, trois petits coups et un gros, ou sept moyens coups et

deux petits, suivant le traité conclu avec l’Amiral. Sitôt entré, refermez vite la porte à clef et ne lorgnez pas trop du côté de l’Amiral, qui se remet en ligne de bataille. Il ne s’occupe pas

de vous, absorbé par la délicate manœuvre qui consiste à insinuer sa main dans l’entrebâillement latéral de la jupe de sa partenaire, fille intelligente et habillée intelligemment. Sortez votre

bouteille, qui vous fait froid, sans précaution stuperfétatoire, car l’Amiral a la sienne. Restez près de la porte, pour l’entendre frapper quand elle reviendra… Et elle ne revient pas… Pour vous

remettre de ce choc, débouchez la bouteille. Buvez un bon coup au goulot. Attention ! Pas plus de la moitié ! Il reste peut-être un espoir… "

1946 - J’irai cracher sur vos tombes

L'histoire, comme les autres histoires de Vian sous le pseudonyme de Sullivan, se déroule dans le Sud des États-Unis et met en scène les difficultés des Noirs américains dans leur vie quotidienne face aux Blancs. Le personnage principal est un jeune Noir qui veut venger le lynchage de son frère cadet, assassiné par les Blancs. Doté de l'apparence d'un Blanc par un curieux caprice de la nature, il peut s'introduire dans les milieux huppés de la bourgeoisie blanche; il séduira deux sœurs, créatures superbes issues des meilleures familles, pour les tuer sauvagement l'une et l'autre avant d'être lui-même pendu par la police. L'ouvrage, qui traite du racisme, de la violence et de la sexualité, provoqua un énorme scandale en France, puisque la presse se déchaîna et que l'«affaire» fut portée devant les tribunaux.

"Personne ne me connaissait à Buckton. Clem avait choisi la ville à cause de cela ; et d’ailleurs, même si je m’étais dégonflé, il ne me restait pas assez d’essence pour continuer plus haut vers le Nord. À peine cinq litres. Avec mon dollar, la lettre de Clem, c’est tout ce que je possédais. Ma valise, n’en parlons pas. Pour ce qu’elle contenait. J’oublie : j’avais aussi dans le coffre de la voiture le petit revolver du gosse, un malheureux 6,35 bon marché ; il était encore dans sa poche quand le shérif était venu nous dire d’emporter le corps chez nous pour le faire enterrer. Je dois dire que je comptais sur la lettre de Clem plus que sur tout le reste. Cela devait marcher, il fallait que cela marche. Je regardais mes mains sur le volant, mes doigts, mes ongles. Vraiment personne ne pouvait trouver à y redire. Aucun risque de ce côté. Peut-être allais-je m’en sortir.

Mon frère Tom avait connu Clem à l’Université. Clem ne se comportait pas avec lui comme les autres étudiants. Il lui parlait volontiers ; ils buvaient ensemble, sortaient ensemble dans la Caddy de Clem. C’est à cause de Clem qu’on tolérait Tom. Quand il partit remplacer son père à la tête de la fabrique, Tom dut songer à s’en aller aussi. Il revint avec nous. Il avait beau-coup appris et n’eut pas de mal à être nommé instituteur de la nouvelle école. Et puis, l’histoire du gosse flanquait tout par terre. Moi, j’avais assez d’hypocrisie pour ne rien dire, mais pas le gosse. Il n’y voyait aucun mal. Le père et le frère de la fille s’étaient chargés de lui.

De là venait la lettre de mon frère à Clem. Je ne pouvais plus rester dans ce pays, et il demandait à Clem de me trouver quelque chose. Pas trop loin, pour qu’il puisse me voir de temps en temps, mais assez loin pour que personne ne nous connaisse. Il pensait qu’avec ma figure et mon caractère, nous ne risquions absolument rien. Il avait peut-être raison, mais je me rappelais tout de même le gosse.

Gérant de librairie à Buckton, voilà mon nouveau boulot. Je devais prendre contact avec l’ancien gérant et me mettre au courant en trois jours. Il changeait de gérance, montait en grade et voulait faire de la poussière sur son chemin.

Il y avait du soleil. La rue s’appelait maintenant Pearl-Harbor Street. Clem ne le savait probablement pas. On lisait aussi l’ancien nom sur les plaques. Au 270, je vis le magasin et j’arrêtai la Nash devant la porte. Le gérant recopiait des chiffres sur des bordereaux, assis derrière sa caisse ; c’était un homme d’âge moyen, avec des yeux bleus durs et des cheveux blond pâle, comme je pus le voir en ouvrant la porte. Je lui dis bon-jour.

– Bonjour. Vous désirez quelque chose ?

– J’ai cette lettre pour vous.

– Ah ! C’est vous que je dois mettre au courant. Faites voir cette lettre.

Il la prit, la lut, la retourna et me la rendit.

– Ce n’est pas compliqué, dit-il. Voilà le stock. (Il eut un geste circulaire). Les comptes seront terminés ce soir. Pour la vente, la publicité et le reste, suivez les indications des inspecteurs de la boîte et des papiers que vous recevrez.

– C’est un circuit ?

– Oui. Succursales.

– Bon, acquiesçai-je. Qu’est-ce qui se vend le plus ?

– Oh, romans. Mauvais romans, mais ça ne nous regarde pas. Livres religieux, pas mal, et livres d’école aussi. Pas beau-coup de livres d’enfants, ni de livres sérieux. Je n’ai jamais essayé de développer ce côté-là.

– Les livres religieux, pour vous, ce n’est pas sérieux.

Il se passa la langue sur les lèvres.

– Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit.

Je ris de bon coeur.

– Ne prenez pas ça mal, je n’y crois pas beaucoup non plus.

– Eh bien, je vais vous donner un conseil. Ne le faites pas voir aux gens, et allez écouter le pasteur tous les dimanches, parce que, sans ça, ils auront vite fait de vous mettre à pied.

– Oh, ça va, dis-je. J’irai écouter le pasteur.

– Tenez, dit-il en me tendant une feuille. Vérifiez ça. C’est la comptabilité du mois dernier. C’est très simple. On reçoit tous les livres par la maison mère. Il n’y a qu’à tenir compte des entrées et des sorties, en triple exemplaire. Ils passent ramasser l’argent tous les quinze jours. Vous êtes payé par chèques, avec un petit pourcentage.

– Passez-moi ça, dis-je.

Je pris la feuille, et je m’assis sur un comptoir bas, encombré de livres sortis des rayons pour les clients, et qu’il n’avait probablement pas eu le temps de remettre en place.

– Qu’est-ce qu’il y a à faire dans ce pays ? lui demandai-je encore.

– Rien, dit-il. Il y a des filles au drugstore en face, et du bourbon chez Ricardo, à deux blocks.

Il n’était pas déplaisant, avec ses manières brusques."

1947 - L’Ecume des jours

C'est l'ouvrage le plus connu de Vian, une histoire d'amour déchirante dont les protagonistes sont Colin, amateur de jazz, et son amie Chloé. Leur ami Chick, lecteur de Jean-Sol Partre, est à leurs côtés. Le livre commence de façon idyllique, puisque le monde, animé ou inanimé, forme un berceau harmonieux pour les deux amants : le bonheur est partout. Mais bientôt Chloé tombe malade et se met à tousser : la maladie est transposée sous la forme d'un nénuphar qui pousse dans sa poitrine. Avec la maladie qui tue Chloé peu à peu, le monde rieur laisse la place à la tristesse et à la laideur, et la mort touche tous les êtres qui l'entouraient : Chick meurt et Colin se suicide. Cette histoire tragique, hantée par l'angoisse de la maladie qui détruit la jeunesse, devint célèbre grâce aux jeux de langage qui la caractérisent.

Si L'Ecume des jours fut publié par Gallimard, - Boris Vian avait alors 26 ans et pouvait espérer d'autres encouragements - , le même éditeur refuse les romans suivants, L'Automne à Pékin, L'Herbe rouge, L'Arrache-Coeur. La déception est immense, Boris Vian s'engage alors sur une autre voie, celle du spectacle..

"Colin terminait sa toilette. Il s’était enveloppé, au sortir du bain, d’une ample serviette de tissu bouclé dont seuls ses jambes et son torse dépassaient. Il prit à l’étagère de verre, le vaporisateur et pulvérisa l’huile fluide et odorante sur ses cheveux clairs. Son peigne d’ambre divisa la masse soyeuse en longs filets orange pareils aux sillons que le gai laboureur trace à l’aide d’une fourchette dans de la confiture d’abricots. Colin reposa le peigne et, s’armant du coupe-ongles, tailla en biseau les coins de ses paupières mates, pour donner du mystère à son regard. Il devait recommencer souvent, car elles repoussaient vite. Il alluma la petite lampe du miroir grossissant et s’en approcha pour vérifier l’état de son épiderme. Quelques comédons saillaient aux alentours des ailes du nez. En se voyant si laids dans le miroir grossissant, ils rentrèrent prestement sous la peau et, satisfait, Colin éteignit la lampe. Il détacha la serviette qui lui ceignait les reins et passa l’un des coins entre ses doigts de pied pour absorber les dernières traces d’humidité. Dans la glace, on pouvait voir à qui il ressemblait, le blond qui joue le rôle de Slim dans Hollywood Canteen. Sa tête était ronde, ses oreilles petites, son nez droit, son teint doré. Il souriait souvent d’un sourire de bébé, et, à force, cela lui avait fait venir une fossette au menton. Il était assez grand, mince avec de longues jambes, et très gentil. Le nom de Colin lui convenait à peu près. Il parlait doucement aux filles et joyeusement aux garçons. Il était presque toujours de bonne humeur, le reste du temps il dormait.

Il vida son bain en perçant un trou dans le fond de la baignoire. Le sol de la salle de bains, dallé de grès cérame jaune clair, était en pente et orientait l’eau vers un orifice situé juste au-dessus du bureau du locataire de l’étage inférieur. Depuis peu, sans prévenir Colin, celui-ci avait changé son bureau de place. Maintenant, l’eau tombait sur son garde-manger.

Il glissa ses pieds dans des sandales de cuir de roussette et revêtit un élégant costume d’intérieur, pantalon de velours à côtes vert d’eau très profonde et veston de calmande noisette. Il accrocha la serviette au séchoir, posa le tapis de bain sur le bord de la baignoire et le saupoudra de gros sel afin qu’il dégorgeât toute l’eau contenue. Le tapis se mit à baver en faisant des grappes de petites bulles savonneuses.

Il sortit de la salle de bain et se dirigea vers la cuisine, afin de surveiller les derniers préparatifs du repas. Comme tous les lundis soir, Chick venait dîner, il habitait tout près. Ce n’était encore que samedi, mais Colin se sentait l’envie de voir Chick et de lui faire goûter le menu élaboré avec une joie sereine par Nicolas, son nouveau cuisinier. Chick, comme lui célibataire, avait le même âge que Colin, vingt-deux ans, et des goûts littéraires comme lui, mais moins d’argent. Colin possédait une fortune suffisante pour vivre convenablement sans travailler pour les autres. Chick, lui, devait aller tous les huit jours au ministère, voir son oncle et lui emprunter de l’argent, car son métier d’ingénieur ne lui rapportait pas de quoi se maintenir au niveau des ouvriers qu’il commandait, et c’est difficile de commander à des gens mieux habillés et mieux nourris que soi-même. Colin l’aidait de son mieux en l’invitant à dîner toutes les fois qu’il le pouvait, mais l’orgueil de Chick l’obligeait d’être prudent, et de ne pas montrer, par des faveurs trop fréquentes, qu’il entendait lui venir en aide.

Le couloir de la cuisine était clair, vitré des deux côtés, et un soleil brillait de chaque côté, car Colin aimait la lumière. Il y avait des robinets de laiton soigneusement astiqués, un peu partout. Les jeux des soleils sur les robinets produisaient des effets féeriques. Les souris de la cuisine aimaient danser au son des chocs des rayons de soleil sur les robinets, et couraient après les petites boules que formaient les rayons en achevant de se pulvériser sur le sol, comme des jets de mercure jaune. Colin caressa une des souris en passant, elle avait de très longues moustaches noires, elle était grise et mince et lustrée à miracle. Le cuisinier les nourrissait très bien sans les laisser grossir trop. Les souris ne faisaient pas de bruit dans la journée et jouaient seulement dans le couloir.

Colin poussa la porte émaillée de la cuisine. Le cuisinier Nicolas surveillait son tableau de bord. Il était assis devant un pupitre également émaillé de jaune clair et qui portait des cadrans correspondant aux divers appareils culinaires alignés le long des murs. L’aiguille du four électrique, réglé pour la dinde rôtie, oscillait entre « presque » et « à point ». Il allait être temps de la retirer. Nicolas pressa un bouton vert, ce qui déclenchait le palpeur sensitif. Celui-ci pénétra sans rencontrer de résistance, et l’aiguille atteignit « à point » à ce moment. D’un geste rapide, Nicolas coupa le courant du four et mit en marche le chauffe-assiettes.

« Ce sera bon ? demanda Colin.

– Monsieur peut en être sûr, affirma Nicolas. La dinde était parfaitement calibrée.

– Quelle entrée avez-vous préparée ?

– Mon Dieu, dit Nicolas, pour une fois, je n’ai rien innové. Je me suis borné à plagier Gouffé.

– Vous eussiez pu choisir un plus mauvais maître ! remarqua Colin. Et quelle partie de son oeuvre allez-vous reproduire ?"

Puis c'est la scène, la fameuse scène de la première rencontre au chapitre 11, Colin, qui éprouve le désir de devenir amoureux, rencontre pour la première fois Chloé, et "la majeure partie du reste du monde se mit à compter pour du beurre.."

"- C'est Colin, dit Isis. Colin je vous présente Chloé.

Colin avala sa salive. Sa bouche lui faisait comme du gratouillis de beignets brûlés.

- Bonjour ! dit Chloé…

- Bonj… êtes-vous arrangée par Duke Ellington ? demanda Colin… Et puis il s'enfuit, parce qu'il avait la conviction d'avoir dit une

stupidité.

Chick le rattrapa par un pan de sa veste.

- Où vas-tu comme ça ? Tu ne vas pas t'en aller déjà ? Regarde !…

Il tira de sa poche un petit livre relié en maroquin rouge.

- C'est l'original du Paradoxe sur le Dégueulis, de Partre…

- Tu l'as trouvé quand même ? dit Colin.

Puis il se rappela qu'il s'enfuyait et s'enfuit..."

"Dites-moi des choses, alors… " - Le chapitre suivant accentue cette impression d'instantanéité qui rapproche les deux jeunes gens, le choc est d'autant plus physique qu'il donne à voir une toute autre réalité qu'ils partagent le plus naturellement du monde, mais un monde propre à Boris Vian, les choses ont souvent une singularité surprenante ...

« Bonjour !… »

Chloé était arrivée par-derrière. Il retira vite son gant, s’empêtra dedans, se donna un grand coup de poing dans le nez, fit « Ouille !… » et lui serra

la main. Elle riait.

« Vous avez l’air bien embarrassé ! »

Un manteau de fourrure à longs poils, de la couleur de ses cheveux, et une toque en fourrure aussi, et de petites bottes courtes à revers de

fourrure.

Elle prit Colin par le bras.

« Offrez-moi le bras. Vous n’êtes pas dégourdi, aujourd’hui !…

– Ça allait mieux la dernière fois », avoua Colin.

Elle rit encore, et le regarda et rit de nouveau encore mieux.

« Vous vous moquez de moi, dit Colin, piteux. C’est pas charitable.

– Vous êtes content de me voir ? dit Chloé.

– Oui !… » dit Colin.

Ils marchaient, suivant le premier trottoir venu. Un petit nuage rose descendait de l’air et s’approchait d’eux.

« J’y vais ! proposa-t-il.

– Vas-y », dit Colin.

Et le nuage les enveloppa. À l’intérieur, il faisait chaud et ça sentait le sucre à la cannelle.

« On ne nous voit plus ! dit Colin… Mais nous, on les voit !…

– C’est un peu transparent, dit Chloé. Méfiez-vous.

– Ça ne fait rien, on se sent mieux tout de même, dit Colin. Que voulez-vous faire ?

– Juste se promener… Ça vous ennuie ?

– Dites-moi des choses, alors…

– Je ne sais pas de choses assez bien, dit Chloé. On peut regarder les vitrines. Regardez celle-ci !… C’est intéressant. »

Dans la vitrine, une jolie femme reposait sur un matelas à ressort. Sa poitrine était nue, et un appareil lui brossait les seins vers le haut, avec de

longues brosses soyeuses en poil blanc et fin. La pancarte portait : Économisez vos chaussures avec l’Antipode du Révérend Charles.

« C’est une bonne idée, dit Chloé.

– Mais ça n’a aucun rapport !… dit Colin. C’est bien plus agréable avec la main. »

Chloé rougit.

« Ne dites pas des choses comme ça. Je n’aime pas les garçons qui disent des horreurs devant les jeunes filles.

– Je suis désolé… dit Colin, je ne voulais pas… »

Il avait l’air si désolé qu’elle sourit et le secoua un peu pour lui montrer qu’elle n’était pas fâchée. Dans une autre vitrine, un gros homme avec un

tablier de boucher égorgeait de petits enfants. C’était une vitrine de propagande pour l’Assistance publique.

« Voilà où passe l’argent, dit Colin. Ça doit leur coûter horriblement cher de nettoyer ça tous les soirs.

– Ils ne sont pas vrais !… dit Chloé alarmée.

– Comment peut-on savoir ? dit Colin. Ils les ont pour rien à l’Assistance publique…

– Je n’aime pas ça, dit Chloé. Avant, on ne voyait pas de vitrines de propagande comme ça. Je ne trouve pas que ce soit un

progrès.

– Ça n’a pas d’importance, dit Colin. Ça n’agit que sur ceux qui croient à ces imbécillités.

– Et ça ?… » dit Chloé.

Dans la vitrine, c’était un ventre, monté sur des roues caoutchoutées, bien rond et bien rebondi. Sur l’annonce, on pouvait lire : Le vôtre ne fera pas

de plis non plus si vous le repassez avec le Fer Électrique.

« Mais je le connais !… dit Colin. C’est le ventre de Serge, mon ancien cuisinier !… Qu’est-ce qu’il peut faire là ?

– Ça ne fait rien, dit Chloé. Vous n’allez pas épiloguer sur ce ventre. Il est bien trop gros, d’ailleurs…

– C’est qu’il savait faire la cuisine !…

– Allons-nous-en, dit Chloé. Je ne veux plus voir de vitrines, ça me déplaît.

– Qu’est-ce qu’on va faire ? dit Colin. On va prendre le thé quelque part ?

– Oh !… Ce n’est pas l’heure… et puis, je n’aime pas beaucoup ça. »

Colin respira, soulagé, et ses bretelles craquèrent.

« Qu’est-ce qui a fait ce bruit ?

– J’ai marché sur une branche morte, expliqua Colin en rougissant.

– Si nous allions nous promener au Bois ? » dit Chloé.

Colin la regarda, ravi.

« C’est une très bonne idée. Il n’y aura personne. »

Chloé rougit.

« Ce n’est pas pour ça. D’ailleurs, ajouta-t-elle pour se venger, nous ne quitterons pas les grandes allées, autrement, on se mouille les pieds.

»

Il serra un peu le bras qu’il sentait sous le sien.

« On va prendre le souterrain », dit-il.

Le souterrain était bordé des deux côtés par une rangée de volières de grandes dimensions, où les Arrangeurs Urbains entreposaient les

pigeons-de-rechange pour les Squares et les Monuments. Il y avait aussi des pépinières de moineaux et des pépiements de petits moineaux. Les gens ne descendaient pas souvent dedans parce que les

ailes de tous ces oiseaux faisaient un courant d’air terrible où volaient de minuscules plumes blanches et bleues.

« Ils ne s’arrêtent jamais de remuer ? dit Chloé en assujettissant sa toque pour éviter qu’elle ne s’envole.

– Ce ne sont pas les mêmes tout le temps », dit Colin.

Il luttait avec les pans de son pardessus.

« Dépêchons-nous de dépasser les pigeons, les moineaux font moins de vent », dit Chloé en se serrant contre Colin.

Ils se hâtèrent et sortirent de la zone dangereuse. Le petit nuage ne les avait pas suivis. Il s’était acheminé par le raccourci et les attendait déjà à

l’autre extrémité..."

"Chloé sentait une force opaque dans son corps" - Chloé et Colin étaient parvenus à se délimiter un monde qui leur étaient propre, une quiétude partagée qui recolorait leur existence, mais quelque chose va se détraquer, juste à la fin de leur mariage "un vent froid les attendait sur le perron". Chloé s'est mise à tousser, le voyage de noces vers le Sud s'est ébréché, d'infimes tensions sont apparues avec leurs amis. Puis, à la patinoire, Chloé est tombée en syncope..

"La main de Chloé, tiède et confiante, était dans la main de Colin. Elle le regardait, ses yeux clairs un peu étonnés le tenaient en repos. En bas de la plate-forme, dans la chambre, il y avait des soucis qui s’amassaient, acharnés à s’étouffer les uns les autres. Chloé sentait une force opaque dans son corps, dans son thorax, une présence opposée, elle ne savait comment lutter, elle toussait de temps en temps pour déplacer l’adversaire accroché à sa chair profonde. Il lui paraissait qu’en respirant à fond elle se fût livrée vive à la rage terne de l’ennemi, à sa malignité insidieuse. Sa poitrine se soulevait à peine et le contact des draps lisses sur ses jambes longues et nues mettait le calme dans ses mouvements. À ses côtés, Colin, le dos un peu courbé, la regardait. La nuit venait, se formait en couches concentriques autour du petit noyau lumineux de la lampe allumée au chevet du lit, prise dans le mur, enfermée par une plaque ronde de cristal dépoli.

« Mets-moi de la musique, mon Colin, dit Chloé. Mets des airs que tu aimes.

– Ça va te fatiguer », dit Colin.

Il parlait de très loin, il avait mauvaise mine. Son cœur tenait toute la place dans sa poitrine, il ne s’en rendait compte que

maintenant.

« Non, je t’en prie », dit Chloé.

Colin se leva, descendit la petite échelle de chêne et chargea l’appareil automatique. Il y avait des haut-parleurs dans toutes les pièces. Il mit en

marche celui de la chambre.

« Qu’as-tu mis ? » demanda Chloé.

Elle souriait. Elle le savait bien.

« Tu te rappelles ? dit Colin.

– Je me rappelle…

– Tu n’as pas mal ?

– Je n’ai pas très mal… »

À l’endroit où les fleuves se jettent dans la mer, il se forme une barre difficile à franchir, et de grands remous écumeux où dansent les épaves. Entre

la nuit du dehors et la lumière de la lampe, les souvenirs refluaient de l’obscurité, se heurtaient à la clarté et, tantôt immergés, tantôt apparents, montraient leurs ventres blancs et leurs dos

argentés. Chloé se redressa un peu.

« Viens t’asseoir près de moi… »

Colin se rapprocha d’elle, il s’installa en travers du lit et la tête de Chloé reposait au creux de son bras gauche. La dentelle de sa chemise légère

dessinait sur sa peau dorée un réseau capricieux, tendrement gonflé par la naissance des seins. La main de Chloé s’accrochait à l’épaule de Colin.

« Tu n’es pas fâché ?…

– Pourquoi fâché ?

– D’avoir une femme si bête… »

Il embrassa le creux de l’épaule confiante.

« Tire un peu ton bras, ma Chloé. Tu vas prendre froid.

– Je n’ai pas froid, dit Chloé. Écoute le disque. »

Il y avait quelque chose d’éthéré dans le jeu de Johnny Hodges, quelque chose d’inexplicable et de parfaitement sensuel. La sensualité à l’état pur,

dégagée du corps.

Les coins de la chambre se modifiaient et s’arrondissaient sous l’effet de la musique. Colin et Chloé reposaient maintenant au centre d’une

sphère.

« Qu’est-ce que c’était ? demanda Chloé.

– C’était The Mood to be Wooed, dit Colin.

– C’est ce que je sentais, dit Chloé. Comment le docteur vat-il pouvoir entrer dans notre chambre avec la forme qu’elle a ?

....»

Mais le nénuphar s'est remis à grossir, attaquant l'autre poumon de Chloé. Colin s'est ruiné à disposer des brassées de fleurs tout autour du lit et le ciel

ne cesse

de s'assombrir, la chambre de rapetisser, tandis que Chloé s'affaiblit de plus en plus et meurt. Colin règle comme il peut le cérémonial de

l'enterrement..

"On ne voyait plus Chloé, mais une vieille boîte noire, marquée d’un numéro d’ordre et toute bosselée. Ils la saisirent, et s’en servant comme d’un

bélier, la précipitèrent par la fenêtre. On ne descendait les morts à bras qu’à partir de cinq cents doublezons.

« C’est pour cela, pensa Colin, que la boîte a tant de bosses », et il pleura parce que Chloé devait être meurtrie et

abîmée.

Il songea qu’elle ne sentait plus rien et pleura plus fort. La boîte fit un fracas sur les pavés et brisa la jambe d’un enfant qui jouait à côté. On le

repoussa contre le trottoir et ils la hissèrent sur la voiture à morts. C’était un vieux camion peint en rouge et un des deux porteurs conduisait.

Très peu de gens suivaient le camion, Nicolas, Isis et Colin, et deux ou trois qu’ils ne connaissaient pas. Le camion allait assez vite. Ils durent

courir pour le suivre. Le conducteur chantait à tue-tête. Il ne se taisait qu’à partir de deux cent cinquante doublezons.

Devant l’église, on s’arrêta, et la boîte noire resta là pendant qu’ils entraient pour la cérémonie. Le Religieux, l’air renfrogné, leur tournait le dos

et commença à s’agiter sans conviction. Colin restait debout devant l’autel.

Il leva les yeux : devant lui, accroché à la paroi, il y avait Jésus sur sa croix. Il avait l’air de s’ennuyer et Colin lui demanda

:

« Pourquoi est-ce que Chloé est morte ?

– Je n’ai aucune responsabilité là-dedans, dit Jésus. Si nous parlions d’autre chose…

– Qui est-ce que cela regarde ? » demanda Colin.

Ils s’entretenaient à voix très basse et les autres n’entendaient pas leur conversation.

« Ce n’est pas nous, en tout cas, dit Jésus.

– Je vous avais invité à mon mariage, dit Colin.

– C’était réussi, dit Jésus, je me suis bien amusé. Pourquoi n’avez-vous pas donné plus d’argent, cette fois-ci ?

– Je n’en ai plus, dit Colin, et puis, ce n’est plus mon mariage, cette fois-ci.

– Oui », dit Jésus.

Il paraissait gêné.

« C’est très différent, dit Colin. Cette fois, Chloé est morte… Je n’aime pas l’idée de cette boîte noire...."

1947 - L’Automne à Pékin

Raymond Queneau, en tête de l'édition originale de L'Arrache-Cœur, en 1953, qualifiait L'Automne à Pékin d'«œuvre difficile et méconnue ». Ce roman, où triomphe l'absurde, débute par quatre parties liminaires indépendantes, notées A, B, C et D, qui présentent séparément presque tous les personnages de l’histoire, puis se poursuit selon trois mouvements intercalés de « Passages » qui sont des interventions ironiques de l’auteur relativement au déroulement des événements. De manière exceptionnelle, ce roman ne compte pas moins d’une trentaine de personnages qui convergent bon gré mal gré vers le fameux désert d’Exopotamie. La quiétude du seul hôtel de ces lieux va être bouleversée par la construction d’un chemin de fer dont on peut douter qu’il soit utile. Comble de l’absurde, la voie ferrée va devoir couper l’hôtel en deux, sous les ordres du cauteleux Amadis Dudu : « Le désert est la seule chose qui ne puisse être détruite que par construction. »

"Amadis Dudu suivait sans conviction la ruelle étroite qui constituait le plus long des raccourcis permettant d’atteindre l’arrêt de l’autobus 975. Tous les jours, il devait donner trois tickets et demi, car il descendait en marche avant sa station, et il tâta sa poche de gilet pour voir s’il lui en restait. Oui. Il vit un oiseau, penché sur un tas d’ordures, qui donnait du bec dans trois boîtes de conserves vides et réussissait à jouer le début des Bateliers de la Volga ; et il s’arrêta, mais l’oiseau fit une fausse note et s’envola, furieux, grommelant, entre ses demi-becs, des sales mots en oiseau. Amadis Dudu reprit sa route en chantant la suite ; mais il fit aussi une fausse note et se mit à jurer.

Il y avait du soleil, pas beaucoup, mais juste devant lui, et le bout de la ruelle luisait doucement, car le pavé était gras ; il ne pouvait pas le voir parce qu’elle tournait deux fois, à droite, puis à gauche. Des femmes aux gros désirs mous apparaissaient sur le pas des portes, leur peignoir ouvert sur un grand manque de vertu, et vidaient leur poubelle devant elles ; puis, elles tapèrent toutes ensemble sur le fond des boîtes à ordures, en faisant des roulements, et comme d’habitude, Amadis se mit à marcher au pas. C’est pour cela qu’il préférait passer par la ruelle. Ça lui rappelait le temps de son service militaire avec les Amerlauds, quand on bouffait du pineute beutteure dans des boîtes en fer-blanc, comme celles de l’oiseau mais plus grandes. Les ordures tombaient en faisant des nuages de poussière ; il aimait ça parce que cela rendait le soleil visible. D’après l’ombre de la lanterne rouge du grand six, où vivaient des agents de police camouflés (c’était en réalité un commissariat ; et, pour dérouter les soupçons, le bordel voisin portait une lanterne bleue), il s’approchait, environ, de huit heures vingt-neuf. Il lui restait une minute pour atteindre l’arrêt ; ça représentait exactement soixante pas d’une seconde, mais Amadis en faisait cinq toutes les quatre secondes et le calcul trop compliqué se dissolvait dans sa tête ; il fut, normalement, par la suite, expulsé par ses urines, en faisant toc sur la porcelaine. Mais longtemps après.

Devant l’arrêt du 975, il y avait déjà cinq personnes et elles montèrent toutes dans le premier 975 qui vint à passer, mais le contrôleur refusa l’entrée à Dudu. Bien que celui-ci lui tendît un bout de papier dont la simple considération prouvait qu’il était bien le sixième, l’autobus ne pouvait disposer que de cinq places et le lui fit voir en pétant quatre fois pour démarrer. Il fila doucement et son arrière traînait par terre, allumant des gerbes d’étincelles aux bosses rondes des pavés ; certains conducteurs y collaient des pierres à briquet pour que ce soit plus joli (c’étaient toujours les conducteurs de l’autobus qui venait derrière).

Un second 975 s’arrêta sous le nez d’Amadis. Il était très chargé et soufflait vert. Il en descendit une grosse femme et une pioche à gâteau portée par un petit monsieur presque mort.

Amadis Dudu s’agrippa à la barre verticale et tendit son ticket, mais le receveur lui tapa sur les doigts avec sa pince à cartes.

– Lâchez ça ! dit-il.

– Mais il est descendu trois personnes ! protesta Amadis.

– Ils étaient en surcharge, dit l’employé d’un ton confidentiel, et il cligna de l’oeil avec une mimique dégoûtante.

– Ce n’est pas vrai ! protesta Amadis.

– Si, dit l’employé, et il sauta très haut pour atteindre le cordon, auquel il se tint pour faire un demi-rétablissement et montrer son derrière à Amadis. Le conducteur démarra car il avait senti la traction de la ficelle rose attachée à son oreille.

Amadis regarda sa montre et fit « Bouh ! » pour que l’aiguille recule, mais seule l’aiguille des secondes se mit à tourner à l’envers ; les autres continuèrent dans le même sens et cela ne changeait rien. Il était debout au milieu de la rue et regardait disparaître le 975, lorsqu’un troisième arriva, et son pare-chocs l’atteignit juste sur les fesses. Il tomba et le conducteur avança pour se mettre juste au-dessus de lui et ouvrit le robinet d’eau chaude qui se mit à arroser le cou d’Amadis. Pendant ce temps-là, les deux personnes qui tenaient les numéros suivants montèrent, et lorsqu’il se releva, le 975 filait devant lui. Il avait le cou tout rouge et se sentait très en colère ; il serait sûrement en retard. Il arriva, pendant ce temps, quatre autres personnes qui prirent des numéros en appuyant sur le levier. La cinquième, un gros jeune homme, reçut, en plus, le petit jet de parfum que la compagnie offrait en prime toutes les cent personnes ; il s’en fut droit devant lui en hurlant, car c’était de l’alcool presque pur, et, dans l’oeil, cela fait très mal. Un 975 qui passait dans l’autre sens l’écrasa complaisamment pour mettre fin à ses souffrances, et l’on vit qu’il venait de manger des fraises.

Il en arriva un quatrième avec quelques places, et une femme qui était là depuis moins longtemps qu’Amadis tendit son numéro. Le receveur appela à voix haute.

– Un million cinq cent six mille neuf cent trois !

– J’ai le neuf cent !…

– Bon, dit le receveur, le un et le deux ?

– J’ai le quatre, dit un monsieur.

– Nous avons le cinq et le six, dirent les deux autres personnes.

Amadis était déjà monté, mais la poigne du receveur le saisit au collet.

– Vous l’avez ramassé par terre, hein ? Descendez !

– On l’a vu ! braillèrent les autres. Il était sous l’autobus.

Le receveur gonfla sa poitrine, et précipita Amadis en bas de la plate-forme, en lui perçant l’épaule gauche d’un regard de mépris. Amadis se mit à sauter sur place de douleur. Les quatre personnes montèrent, et l’autobus s’en alla en se courbant, car il se sentait un peu honteux.

Le cinquième passa plein, et tous les voyageurs tirèrent la langue à Amadis et aux autres qui attendaient là. Même le receveur cracha vers lui, mais la vitesse mal acquise ne profita pas au crachat, qui n’arriva pas à retomber par terre. Amadis tenta de l’écraser au vol, d’une chiquenaude, et le manqua. Il de fureur terrible, et quand il eut raté le sixième et le septième, il se décida à partir à pied. Il tâcherait de le prendre à l’arrêt suivant, où plus de gens descendaient habituellement.

Il partit en marchant de travers exprès, pour que l’on voie bien qu’il était en colère. Il devait faire à peu près quatre cents mètres, et, pendant ce temps-là, d’autres 975 le dépassèrent, presque vides. Quand il atteignit enfin la boutique verte, dix mètres avant l’arrêt, il déboucha, juste devant lui d’une porte cochère, sept jeunes curés et douze enfants des écoles qui portaient des oriflammes idolâtriques et des rubans de couleurs. Ils se rangèrent autour de l’arrêt et les curés mirent deux lance-hosties en batterie, pour ôter aux passants l’envie d’attendre le 975. Amadis Dudu cherchait à se rappeler le mot de passe, mais des tas d’années s’étaient écoulées depuis le catéchisme, et il ne put retrouver le mot. Il essaya de se rapprocher en marchant à reculons, et reçut dans le dos une hostie enroulée, lancée avec une telle force qu’il eut la respiration coupée et se mit à tousser. Les curés riaient et s’affairaient autour des lance-hosties qui crachaient sans arrêt des projectiles. Il passa deux 975 et les gosses occupèrent presque toutes les places vides. Dans le second il y en avait encore, mais un des curés resta sur la plate-forme et l’empêcha de monter ; et quand il se retourna pour prendre un numéro, six personnes attendaient déjà, et il fut découragé. Il courut alors de toute sa vitesse pour joindre l’arrêt suivant. Loin devant, il apercevait l’arrière du 975 et les gerbes d’étincelles, et il se plaqua au sol, car le curé braquait le lance-hosties dans sa direction. Il entendit l’hostie passer au-dessus de lui en faisant un bruit.

Amadis se releva tout souillé. Il hésitait presque à se rendre à son bureau dans cet état de saleté, mais que dirait l’horloge pointeuse. Il avait mal au couturier droit, et tenta de se planter une épingle dans la joue pour faire passer la douleur ..."

Les morts ont tous la même peau (1947)

Roman policier écrit par Boris Vian sous le pseudonyme de Vernon Sullivan dans lequel Dan, un sang-mêlé, un noir à peau blanche, s'est fait une place dans

la société des blancs : il travaille comme videur dans un bar new-yorkais et a épousé une femme blanche. Surgit un homme qui prétend être son frère et qui menace de révéler ses

origines...

"Il était deux heures de l’après-midi quand elle eut fini de s’habiller. Ça prend toujours un peu plus de temps qu’on ne croit ; mais ça m’arrangeait

d’une certaine façon. Il y aurait plus de monde, au cinéma. Du reste, j’avais choisi la salle où je voulais l’emmener. C’était une petite salle, à côté d’un collège de jeunes filles, toujours

bien remplie. Évidemment, il restait une chance que mon projet échoue lamentablement, mais, à ce moment, j’avais encore une solution en réserve. Nous quittâmes son appartement et l’ascenseur nous

déposa au rez-de-chaussée. Je la regardais à la dérobée. Malgré sa jeunesse, il y avait quelque chose dans sa façon de marcher et de s’habiller – on ne pouvait pas ne pas s’apercevoir de ce

qu’elle était. Une idée me vint. L’idée que moi, j’avais réussi à dissimuler quelque chose de bien plus inavouable. J’avais réussi et je réussirais encore. Et dans quel but ? pensai-je, me

raillant moi-même. Tout ça, mes efforts, mes années de travail chez Nick ? Et me retrouver impuissant. Mais bah !… Maintenant j’étais bien tranquille, ça reviendrait vite. C’est drôle. Hier, avec

Sheïla, j’étais effondré. Tout à l’heure, avec cette fille, je m’étais mis en colère. Elle avait eu un mot malheureux aussi. Maintenant, je me sentais calme comme jamais. Je savais ce que

j’allais faire.

Elle marchait à côté de moi. Jolie fille. Les jambes, les seins, la tête. Tout y était. Il faut savoir choisir ses alibis. Nous arrivâmes au cinéma et

je pris deux places. Je la suivis le long de l’escalier nickelé au tapis épais, et le jet de la torche électrique du préposé troua l’ombre. Il regarda mes billets. – Seulement des places

séparées, dit-il. Vous changerez. Ça, ça faisait quinze pour Dan. Elle s’assit et je m’assis derrière elle, deux rangs plus loin. Dix minutes après, je me levai sans bruit et fis le tour par le

fond ; j’atteignis la sortie de secours et me trouvai dans la rue. Un taxi passait à vide. J’ébauchai un geste. Non. Pas de taxi. Métro. Je regardai ma montre. Largement le temps. Je fonçai vers

le métro... "

1948 - Et on tuera tous les affreux

Pastiche burlesque des romans policiers, l'histoire a pour décor une boîte de nuit de Los Angeles, dans laquelle un jeune bellâtre du nom de Rock Bailey est la coqueluche des demoiselles. Pourtant il désire conserver sa virginité jusqu'au jour de ses vingt ans. Ce soir-là, il est drogué et enlevé dans la clinique du docteur Schutz où on tente de le forcer à faire l'amour avec une magnifique fille, ce qu'il refuse de faire. Rocky décide ensuite de mener une enquête avec son ami Gary et Andy Sigman, un chauffeur de taxi qui l'a aidé, sur le docteur Schutz et ses expériences suspectes.

"Prendre un coup sur la tête, ce n’est rien. Être drogué deux fois de suite dans la même soirée, ce n’est pas trop pénible… Mais sortir prendre l’air et se retrouver dans une chambre in-connue avec une femme, tous les deux dans le costume d’Adam et Ève, ça commence à être un peu fort. Quant à ce qui m’est arrivé ensuite…

Mais je crois qu’il vaut mieux que je reprenne tout depuis le début de la première soirée. Soirée d’été, pour préciser. La date exacte importe peu.

Eh bien, je ne sais pas pourquoi j’avais envie de sortir. Le soir, je préfère en général aller me coucher, et me lever tôt, mais certains jours on sent le besoin d’un peu d’alcool, d’un peu de chaleur humaine, de compagnie. Probable que je suis un senti-mental. On ne le dirait pas à me voir, mais les bosses que font mes muscles sont les apparences trompeuses sous lesquelles je dissimule mon petit coeur de Cendrillon. J’aime bien les amis ; j’aime bien les amies ; je n’ai jamais manqué ni des unes ni des autres et de temps en temps je remercie en moi-même mes parents du physique qu’ils m’ont donné ; il y en a qui remercie-raient Dieu, je sais… mais entre nous, je trouve qu’ils mêlent Dieu à des histoires auxquelles il n’a réellement rien à voir. Quoi qu’il en soit, ma mère ne m’a pas loupé… mon père non plus… après tout il y est aussi pour quelque chose.

J’avais envie de sortir et je suis sorti. Il y a un avantage indéniable à se choisir des parents bien à leur aise. Je suis sorti ; toute la bande m’attendait au Zooty Slammer. Gary Kilian, le reporter du Call, Clark Lacy, un copain de l’université qui vivait près de Los Angeles, comme moi, et nos compagnes habituelles ; pas de ces filles que tous les types se croient obligés de trimbaler quand ils ont un peu d’argent ; pas de ces chanteuses à la gomme, pas de ces danseuses trop expertes. Je n’aime pas ça… elles sont toujours à se frotter contre vous. Pas ces filles-là. Non. Des amies, des vraies… ni figurantes en quête de contrat, ni ingénues un peu amochées, simplement des gentilles filles sympathiques. C’est terrible ce que j’ai du mal à en trouver. Lacy, il en déniche autant qu’il veut et il peut sortir avec elles dix soirs de suite sans qu’elles essaient de l’embrasser ; moi, je ne leur fais pas du tout le même effet, et c’est assommant de rem-barrer une jolie qui se jette dans vos bras. Quand même je ne voudrais pas avoir la gueule de Lacy. C’est une autre histoire, d’ailleurs. En fin de compte, je savais qu’au Slammer je rencontrerais Beryl Reeves et Mona Thaw et qu’avec elles, je ne risquais rien… Pour en revenir aux autres, elles ont toutes l’air de se figurer que l’amour c’est le but de la vie, surtout quand on pèse 90 kg et qu’on a six pieds deux pouces… Je leur réponds toujours que si je suis dans cette forme là, c’est justement parce que je me ménage. Et que si elles avaient mon tonnage de viande nette à balader, ça les fatiguerait assez pour qu’elles me fichent la paix… En tout cas, Beryl et Mona ne sont pas comme ça, et elles savent qu’une vie hygiénique c’est bien préférable à toutes les plaisanteries pas nouvelles qu’on répète sur les canapés.

Je suis entré au Zooty Slammer. C’est une boîte sympa, te-nue par Lem Hamilton, un gros pianiste noir qui a joué autre-fois dans l’orchestre de Leatherbird. Il connaît tous les musiciens de la côte et Dieu sait qu’il y en a en Californie. Au Slam-mer, on peut entendre de la vraie musique. J’aime ça, ça dé-tend… comme je suis déjà détendu naturellement, c’est terriblement reposant. Gary m’attendait, Lacy dansait avec Beryl et Mona me sauta au cou…

– Bonsoir Mona, dis-je. Rien de neuf ? Salut, Gary.

– Salut, me dit Kilian.

Il était impeccable, comme toujours. Un joli garçon brun à la peau bleutée. Son bowtie rouge clair avait l’air amidonné tellement il tenait droit. Ce que j’aime, chez Gary, c’est qu’il a du goût pour la toilette. Enfin il a le même goût que moi, c’est cela qu’il faut comprendre.

Mona me regardait.

– Rocky, me dit-elle, c’est indécent. Vous devenez plus beau tous les jours.

Avec elle, ce n’était pas gênant. Son ton était… comment… supportable.

– Vous êtes merveilleux, Rocky. Vos cheveux blonds… votre peau orange… mmm… on en mangerait.

J’ai rougi quand même. Je suis de cette espèce. Gary se foutait de moi…

– Tu ne protestes même plus, Rock, me dit-il. Autrefois, tu serais parti…

– Elle m’a donné des preuves d’intelligence, répondis-je, mais si elle continue comme ça, je vais sûrement m’en aller.

Elle rit. Gary aussi. Moi aussi. Ça, ce sont des copains.

Tout de même, je préférais que Lacy ne soit pas là… Je n’aime pas que les filles me complimentent sur mon physique, surtout devant Clark Lacy ; c’est le meilleur type de la terre, mais on dirait que son père est un rat et sa mère une grenouille, ça ne m’étonnerait pas tellement ; c’est de ça qu’il a l’air. Et ça le gêne un peu pour faire la cour aux filles.

Mona a remis ça.

– Rocky, quand allez-vous vous décider à m’avouer que vous m’aimez ? "

L'Herbe rouge (1950)

"Le vent, tiède et endormi, poussait une brassée de feuilles contre la fenêtre. Wolf, fasciné, guettait le petit coin de jour démasqué périodiquement

par le retour en arrière de la branche. Sans motif, il se secoua soudain, appuya ses mains sur le bord de son bureau et se leva. Au passage, il fit grincer la lame grinçante du parquet et ferma

la porte silencieusement pour compenser. Il descendit l’escalier, se retrouva dehors et ses pieds prirent contact avec l’allée de briques, bordée d’orties bifides, qui menait au Carré, à travers

l’herbe rouge du pays. La machine, à cent pas, charcutait le ciel de sa structure d’acier gris, le cernait de triangles inhumains. La combinaison de Saphir Lazuli, le mécanicien, s’agitait comme

un gros hanneton cachou près du moteur. Saphir était dans la combinaison. De loin, Wolf le héla et le hanneton se redressa et s’ébroua.

Il rejoignit Wolf à dix mètres de l’appareil et ils terminèrent ensemble.

– Vous venez le vérifier ? demanda-t-il.."

Refusé par Gallimard sous un autre titre, "Le Ciel crevé", "L'Herbe rouge" est finalement publié en 1950 par un éditeur de fortune. Boris Vian ne cesse de

conjurer ses propres inquiétudes au gré des situations les plus absurdes, un imaginaire aussi noir que burlesque. Ici l'ingénieur Wolf utilise ses connaissances de mécanique et de physique pour

explorer sa matière existentielle, inventant une machine pouvant lui faire revivre son passé et ses angoisses. Et parvenir au point où tout se serait à un moment donné détraqué, pour espérer

verser ce fatras de souvenirs dans le total oubli. Pour ce faire, il a construit un derrick au-dessus d'un trou qui plonge au centre de la Terre et cherche la couche des "souvenirs purs" : "

C’est tuant, de traîner avec soi ce qu’on a été avant..."

"La figure de Wolf était moite et glacée.

Ses jambes tremblaient maintenant et ce n’était pas la vibration du moteur qui les faisait trembler. Peu à peu, méthodiquement, il parvint cependant à

se contrôler.

À ce moment, il s’aperçut qu’il se rappelait. Il ne lutta pas contre les souvenirs et se maîtrisa plus profondément, baigné dans le passé. Le givre

craquant caparaçonnait ses vêtements de cuir d’une croûte brillante, cassée aux poignets et aux genoux.

Les lambeaux du temps jadis se pressaient autour de lui, tantôt doux comme des souris grises, furtifs et mobiles, tantôt fulgurants pleins de vie et de

soleil – d’autres coulaient tendres et lents fluides sans mollesse et légers, pareils à la mousse des vagues.

Certains avaient la précision, la fixité des fausses images de l’enfance formées après coup par des photographies ou les conversations de ceux qui se

souviennent, impossibles à ressentir à nouveau, car leur substance s’est évanouie depuis longtemps.

Et d’autres revivaient, tout neufs, comme il les rappelait à lui, ceux des jardins, de l’herbe et de l’air, dont les mille nuances de vert et de jaune

se fondent dans l’émeraude de la pelouse, foncé au noir dans l’ombre fraîche des arbres.

Wolf tremblait dans l’air blême et se souvenait. Sa vie s’éclairait devant lui aux pulsations ondoyantes de sa mémoire.

À sa droite et à sa gauche, la coulée lourde empoissait les montants de la cage.

Et d’abord ils accoururent en hordes inorganisées, comme un grand incendie d’odeurs, de lumière et de murmures.

Il y avait les porte-boules, dont on fait sécher les fruits rugueux pour obtenir le poil rêche à jeter dans le cou. Il y a des gens qui les nomment

platanes. Ce mot ne change rien à leurs propriétés.

Il y avait les feuilles tropicales barbelées de longs crochets cornés et bruns pareils à ceux d’insectes combattants.

Il y avait les cheveux courts de la petite fille, en neuvième, et le tablier bis du garçon dont Wolf était jaloux.

Les grands pots rouges des deux côtés du perron, transformés en Indiens sauvages par la nuit qui venait, et l’incertitude de

l’orthographe.

La chasse aux vers de terre avec un long manche à balai tournant.

Cette chambre immense, dont on entrevoyait la voûte sphérique par-delà le coin d’un édredon bombé comme le ventre énorme du géant qui mangeait les

moutons...."

1953 – L’Arrache-cœur

L’Arrache-cœur ne connut aucun succès, compte tenu sans doute de l'étrangeté de son texte, déroulant des situations absurdes à partir de jeux de mots ou de mots pris au pied de la lettre. Jacquemort est psychiatre et arrive dans un village, situé en bordure d'une falaise, où les habitants ont de drôle de comportements : les enfants peuvent voler dès qu’ils écartent le bras, les vieux sont vendus aux plus offrants pour être maltraités lors d’une foire quotidienne, les villageois se débarrassent des objets de leur honte dans un ruisseau pour qu’un homme les repêche avec ses dents. Jacquemort cherche désespérément des personnes à psychanalyser, pour s’imprégner de leurs ressentis, car lui n’en éprouve aucun. A force de fréquenter les villageois, le psychiatre va subir une métamorphose et s'intégrer totalement dans leurs étranges moeurs et coutumes.

"Le sentier longeait la falaise. Il était bordé de calamines en fleur et de brouillouses un peu passées dont les pétales noircis jonchaient le sol. Des insectes pointus avaient creusé le sol de mille petits trous ; sous les pieds, c’était comme de l’éponge morte de froid.

Jacquemort avançait sans se presser et regardait les calamines dont le coeur rouge sombre battait au soleil. À chaque pulsation, un nuage de pollen s’élevait, puis retombait sur les feuilles agitées d’un lent tremblement. Distraites, des abeilles vaquaient.

Du pied de la falaise s’élevait le bruit doux et rauque des vagues. S’arrêtant, Jacquemort se pencha sur l’étroit rebord qui le séparait du vide. En bas, tout était très loin, à pic, et de l’écume tremblait dans le creux des roches comme une gelée de juillet. Cela sentait l’algue braisée. Pris de vertige, Jacquemort s’agenouilla sur l’herbe terreuse de l’été, toucha le sol de ses deux mains étendues ; rencontrant dans ce geste des crottes de bique aux contours bizarrement irréguliers, il conclut à la présence, parmi ces animaux, d’un bouc de Sodome dont il croyait pourtant l’espèce disparue.

Maintenant, il avait moins peur et il osa de nouveau s’incliner sur la falaise. Les grands pans de roc rouge tombaient à la verticale dans l’eau peu profonde, d’où ils ressortaient presque aussitôt pour donner lieu à une falaise rouge sur la crête de laquelle Jacquemort, à genoux, se penchait.

Des récifs noirs émergeaient de place en place, huilés par le ressac et couronnés d’un anneau de vapeur. Le soleil corrodait la surface de la mer et la salissait de graffiti obscènes.

Jacquemort se releva, reprit sa marche. Le chemin tournait. À gauche il vit des fougères déjà marquées de roux et des bruyères en fleur. Sur les rocs dénudés brillaient des cristaux de sel apportés par le chasse-marée. Le sol, vers l’intérieur du pays, s’élevait en pente escarpée. Le sentier contournait des masses brutales de granit noir, jalonné, par places, de nouvelles crottes de bique. De biques, point. Les douaniers les tuaient, à cause des crottes.

Il accéléra l’allure, et se trouva brusquement dans l’ombre, car les rayons du soleil ne parvenaient plus à le suivre. Soulagé par la fraîcheur, il allait encore plus vite. Et les fleurs de calamines passaient en ruban de feu continu devant ses yeux.

À de certains signes, il reconnut qu’il approchait et prit le soin de mettre en ordre sa barbe rousse et effilée. Puis, il repartit allègrement. Un instant, la Maison lui apparut tout entière entre deux pitons de granit, taillés par l’érosion en forme de sucette et qui encadraient le sentier comme les piliers d’une poterne géante. Le chemin tournait à nouveau, il la perdit de vue. Elle était assez loin de la falaise, tout en haut. Lorsqu’il passa entre les deux blocs sombres, elle se démasqua entièrement, très blanche, entourée d’arbres insolites. Une ligne claire se détachait du portail, serpentait paresseusement sur le coteau et rejoignait, à bout de course, le sentier. Jacquemort s’y engagea. Arrivé presque en haut de la côte, il se mit à courir car il entendait les cris.

Du portail grand ouvert au perron de la maison une main prévoyante avait tendu un ruban de soie rouge. Le ruban montait l’escalier, aboutissait à la chambre. Jacquemort le suivit. Sur le lit, la mère reposait, en proie aux cent treize douleurs de l’enfantement. Jacquemort laissa tomber sa trousse de cuir, releva ses manches et se savonna les mains dans une auge de lave brute.

Seul dans sa chambre, Angel s’étonnait de ne pas souffrir. Il entendait sa femme gémir à côté, mais ne pouvait aller lui tenir les mains parce qu’elle le menaçait de son revolver. Elle préférait crier sans personne, car elle haïssait son gros ventre et ne voulait pas qu’on la vît dans cet état. Depuis deux mois, Angel restait seul en attendant que tout fût terminé ; il méditait sur des sujets infimes. Il tournait aussi en rond assez souvent, ayant appris par des reportages que les prisonniers tournent comme des bêtes, mais quelles ? Il dormait et tâchait de dormir en pensant aux fesses de sa femme, car, vu le ventre, il préférait penser à elle de dos. Une nuit sur deux, il se réveillait en sursaut. Le mal, en général, était fait et cela n’avait rien de satisfaisant.

Les pas de Jacquemort résonnèrent dans l’escalier. En même temps, les cris de la femme cessèrent et Angel resta frappé de stupeur. S’approchant doucement de la porte, il essaya de voir, mais le pied du lit lui masquait tout le reste et il se tordit douloureusement l’oeil droit sans résultat appréciable. Il se redressa et tendit l’oreille, à personne en particulier.

Jacquemort reposa le savon sur le bord de l’auge et saisit la serviette-éponge. Il s’essuya les mains, ouvrit sa trousse. De l’eau grouillait non loin de là, dans un vase électrique. Jacquemort y stérilisa son doigtier, le doigta habilement et découvrit la femme pour voir de quoi il retournait.

Ayant vu, il se redressa et dit d’un ton dégoûté :

– Il y en a trois.

– Trois…, murmura la mère, étonnée.

Puis elle se remit à hurler car son ventre lui rappelait soudain qu’elle y avait très mal.

Jacquemort prit dans sa trousse quelques pilules de fortifiant et les avala, il en aurait besoin. Puis, décrochant une bassinoire, il en donna un grand coup par terre pour faire monter la valetaille. Il entendit courir en bas, puis attaquer l’escalier. La nurse apparut, vêtue de blanc comme pour un enterrement chinois.

– Préparez les appareils, dit Jacquemort. Comment vous appelez-vous ?

– J’m’appelle Culblanc, M’sieur, répondit-elle avec un fort accent campagnard.