- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci - Lukacs

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Hesse

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Cassirer

- Harlem - Langston Hughes

- Lovecraft

- Zamiatine

- Svevo - Pirandello

- TS Eliot

- Chesterton

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers - O'Connor

- Camus

- Cela

- Horkheimer - Adorno

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Mead - Benedict - Linton

- Wright

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Algren - Irish

- Montherlant

- Fallada

- Malaparte

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Pynchon - Heller - Toole

- Ellis

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Grossman

- Warhol

- McLuhan

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

Saul Below (1915-2005), "Dangling Man" (1944), "The Victim" (1947), "The Adventures of Augie March" (1953), "Henderson the Rain King" (1959), "Seize the Day" (1956), "Herzog" (1964), Mr. Sammler's Planet" (1969-1970), "Humboldt’s Gift" (1975), "The Dean’s December" (1982), "More Die of Heartbreak" (1987) - Bernard Malamud (1914-1986), "The Assistant" (1957), "The Magic Barrel" (1958), "The Fixer" (1966), "Dubin's Lives" (1979) - ...

Last update : 11/11/2016

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, sociologues et psychologues américains font un constat désabusé : pour David Riesman (The Lonely Crowd , 1950), Allen Wheelis (La Crise d'identité, The Illusionless Man, 1966), Peter Viereck (The Unadjusted Man: A New Hero for Americans, 1956), le progrès aliène autant qu'il libère. L'écart va grandissant entre une technologie proliférante et une conscience individuelle de plus en plus "déshabitée". Ce sentiment est relayé par des romanciers d'origine juive, Bernard Malamud (L'homme de Kiev, 1966), Saul Bellow (Les Aventures d'Augie March, 1953; Herzog, 1964), Philip Roth (Goodbye Colombus, 1959). Ils ressentent d'autant plus cette angoisse qu'ils sont nés dans la communauté juive. La nation américaine connaît une crise identitaire, chacun est devenu étranger à soi-même et aux autres, et éclate en une infinité de petits ghettos. "La conscience juive, modèle de la conscience malheureuse, est devenue le type même de la conscience américaine". Dans les romans américains apparaît alors un héros qui n'incarne plus les vertus du dynamisme et de l'entreprise : c'est un être isolé, inquiet, qui sent confusément que la société n'est pas l'élément naturel de l'homme. Son champ d'action est sa propre conscience à qui l'on doit prouver que sa vie a une sens. « La technologie, écrit Saul Bellow, a créé la conscience individuelle mais rien pour la remplir. »

Saul Bellow (1915-2005)

Saul Bellow est né en banlieue de Montréal, en 1915, de parents juifs émigrés de Russie. De l'université de Chicago, il ressort brillamment diplômé en sociologie et en anthropologie. Il enseigne à l'Université du Wisconsin puis sert dans la Marine durant la Seconde guerre mondiale. Le premier roman de Saul Bellow, "Dangling Man" (l’Homme de Buridan), publié en 1944, met en scène un indécis, incapable de s’engager et d’entreprendre. Vers 1948 il passe deux ans à Paris et découvre l'Europe. Dans "The Victim" (1947) , Bellow met en scène un Américain non juif qui s'acharne à persécuter un juif, lui prend son emploi, sa maison, sa femme; il finit par lui prendre ses complexes et s'identifier totalement à sa victime. "The Adventures of Augie March", lui vaut le prestigieux National Book Award 1954. Après "Henderson the Rain King" (1959), qui marque un tournant dans son oeuvre (Eugene Henderson espère un miracle dans sa vie, "mystical, bodily" et pense le trouver en Afrique), paraît "Herzog" (1964), qui lui donne une réputation internationale : Moses E. Herzog reprend le chemin de la vie après avoir épuisé ses tentatives d'interpellation des grands penseurs de ce monde. "Mr Sammler's Planet" (1970) est le roman du désenchantement, Arthur Sammler, un vieux juif polonais survivant de la Shoah ne comprend plus le monde qui l'environne. Dans "Humboldt’s Gift" (1975), l'écrivain à succès Charlie Citrine plonge d'erreurs en échecs dans un parfait style tragi-comique. Au total, comme l'écrit Bellow, "the writer's art appears to seek a compensation for the hopelessness or meanness of existence", et c'est dans sa vie courante, dans les personnes qui l'entourent, qu'il ira chercher toute la matière de son oeuvre ("Fiction is the higher autobiography")...

«Je découvris que je pouvais écrire ce qui me plaisait, et que ce qui me plaisait, c'était d'habiller de mots une galerie de personnages – Grandma Lausch, Einhorn, l'infirme fertile, ou encore Augie March lui-même. Ces années passées à prendre des notes aboutissaient à la découverte d'une langue qui mettait tout à ma portée. Car la langue peut brider comme elle peut épanouir. Un excès de correction atrophie. Philip Roth le dit très bien quand il parle du "fourmillement éblouissant de détails" qui caractérise les pages d'ouverture d'Augie March. Je n'avais pas accumulé ces détails dans le but de les publier un jour. C'était la langue qui me les révélait. Il faut y voir le succès d'une stratégie inconsciente.» (Saul Bellow, «J'ai une stratégie» ).

"Dangling Man" (Un homme en suspens, 1944)

Premier roman de Saul Bellow, et naissance d'une des écritures les plus influentes du roman américain moderne. Son protagoniste, Joseph, dont nous lisons le journal, a quitté son emploi à l'agence de voyage interaméricaine, et cet homme "en suspens" attend dans sa pension de famille de Chicago d'être appelé sous les drapeaux. Il quitte rarement sa chambre et choisit de se plonger dans les œuvres du siècle des Lumières. Son style de vie de plus en plus replié sur lui-même lui aliène sa femme lva, ainsi que ses amis intellectuels.. Lui reste, nous dira-t-on, l'influence de l'existentialisme français sur les intellectuels américains des années 1940...

December 15, 1942

There was a time when people were in the habit of addressing themselves frequently and felt no shame at making a record of their inward transactions. But to keep a journal nowadays is considered a kind of selfindulgence, a weakness, and in poor taste. For this is an era of hardboileddom. Today, the code of the athlete, of the tough boy—an American inheritance, I believe, from the English gentleman—that curious mixture of striving, asceticism, and rigor, the origins of which some trace back to Alexander the Great—is stronger than ever. Do you have feelings? There are correct and incorrect ways of indicating them. Do you have an inner life? It is nobody’s business but your own. Do you have emotions? Strangle them. To a degree, everyone obeys this code. And it does admit of a limited kind of candor, a closemouthed straightforwardness. But on the truest candor, it has an inhibitory effect. Most serious matters are closed to the hard-boiled. They are unpracticed in introspection, and therefore badly equipped to deal with opponents whom they cannot shoot like big game or outdo in daring.

If you have difficulties, grapple with them silently, goes one of their commandments. To hell with that! I intend to talk about mine, and if I had as many mouths as Siva has arms and kept them going all the time, I still could not do myself justice. In my present state of demoralization, it has become necessary for me to keep a journal—that is, to talk to myself—and I do not feel guilty of self-indulgence in the least. The hard-boiled are compensated for their silence; they fly planes or fight bulls or catch tarpon, whereas I rarely leave my room.

Dans certains passages du journal de Joseph, on découvre un dialogue avec un interlocuteur imaginaire, qu'il dénomme l'Esprit des Alternatives ou "Tu As raison Aussi" (en français). La littérature européenne et ses références se voient expérimenter la banalité de la vie quotidienne urbaine à l'américaine ... "I’m sorry I came empty-handed", « Je suis désolé d’être venu les mains vides. Si vous n’êtes pas aliéné, pourquoi vous disputez-vous avec tant de gens? Je sais que vous n’êtes pas un misanthrope. Est-ce parce qu’ils vous forcent à reconnaître que vous appartenez à leur monde? » ...

February 3

An Hour with the Spirit of Alternatives.

“Let’s have a talk, shall we, Joseph?”

“Glad to.”

“We’ll make ourselves comfortable.”

“You can’t be very comfortable here.”

“Perfectly all right. I thrive on small hardships.”

“You’ll find all you need.”

“Don’t worry about me. You’re the one who’s uneasy.”

“Well, the fact is, though I’m glad to have this opportunity, I can’t quite place you.”

“By name?”

“That doesn’t matter.”

“Of course not. I go by several.”

“Such as?”

“Oh—‘But on the Other Hand,’ or ‘Tu As Raison Aussi.’ I always know who I am; that’s the important thing.”

“An enviable position.”

“I often think so.”

“Have an orange.”

“Oh, thanks, no.”

“Take one, go on.”

“They’re so expensive now.”

“To please me.”

“Oh, well. …”

“I’ve grown fond of you. I like your manner.”

“We’ll each take half.”

“Good enough.”

“So you like me, Joseph?”

“Oh, yes.”

“That’s flattering.”

“No, really I do. I appreciate you.”

“Do you take quick likes and dislikes?”

“I try to be reasonable.”

“I know you do.”

“Is that wrong?”

“To Understand?”

“You want me to trust Unreason?”

“I want nothing; I suggest. …”

“Feelings?”

“You have them, Joseph.”

“Instincts?”

“And instincts.”

“I know the argument. I see what you’re after.”

“What?”

“That human might is too small to pit against the unsolvables. Our nature, mind’s nature, is weak, and only the heart can be relied on.”

“What a rush you’re in, Joseph. I didn’t say that.”

“But you must have meant it. Reason has to conquer itself. Then what are we given reason for? To discover the blessedness of unreason? That’s a very poor argument.”

“You’re inventing a case against me. You’re to be congratulated on your conclusions, but they’re off the point. However, you’ve had a hard time.”

“Am having.”

“Quite so.”

“And will continue to have.”

“Of course. You must be prepared for it.”

“I am. I am.”

“It’s sensible of you to expect so little.”

“But it’s sad, you must admit.”

“It’s a matter of knowing how much to ask for.”

“How much?”

“I’m talking about happiness.”

“I’m talking about asking to be human. We’re not worse than the others.”

“What others?”

“Those who proved it possible to be human.”

“Ah, in the past.”

“Listen, Tu As Raison Aussi. We abuse the present too much, don’t you think so?”

“You’re not so fond of it.”

“Fond! What a word!”

“Alienated, then.”

“That’s bad, too.”

““It’s popular,”

“There’s a lot of talk about alienation. It’s a fool’s plea.”

“Is it?”

“You can divorce your wife or abandon your child, but what can you do with yourself?”

“You can’t banish the world by decree if it’s in you. Is that it, Joseph?”

“How can you? You have gone to its schools and seen its movies, listened to its radios, read its magazines. What if you declare you are alienated, you say you reject the Hollywood dream, the soap opera, the cheap thriller? The very denial implicates you.”

“You can decide that you want to forget these things.”

“The world comes after you. It presents you with a gun or a mechanic’s tool, it singles you out for this part or that, brings you ringing news of disasters and victories, shunts you back and forth, abridges your rights, cuts off your future, is clumsy or crafty, oppressive, treacherous, murderous, black, whorish, venal, inadvertently naïve or funny. Whatever you do, you cannot dismiss it.”

“What then?”

“The failing may be in us, in me. A weakness of vision.”

“Aren’t you asking too much of yourself?”

“I’m serious.”

“Where shall I put these pips?”

“I’m sorry; have you been holding them? Here, in this ash tray. I’m telling you. It’s too easy to abjure it or detest it. Too narrow. Too cowardly.”

“If you could see, what do you think you would see?”

“I’m not sure. Perhaps that we were the feeble-minded children of angels.”

“Now you’re just amusing yourself, Joseph.”

“Very well, I would see where those capacities have gone to which we once owed our greatness.”

“That would be tragic.”

“I don’t say it wouldn’t be. Have you any tobacco?”

“No.”

“Or paper? If I had paper I could roll a cigarette out of these butts.”

“I’m sorry I came empty-handed. If you’re not alienated, why do you quarrel with so many people? I know you’re not a misanthrope. Is it because they force you to recognize that you belong to their world?”

"The Victim", Saul Bellow (1947)

Leventhal est une victime naturelle, un homme qui n'est pas sûr de lui et qui n'est jamais à l'abri du soupçon tenace que l'autre a peut-être raison. Aussi, lorsqu'il rencontre un jour dans le parc un étranger en perte de vitesse et qu'il se voit accusé d'avoir ruiné la vie de cet homme, il n'y croit qu'à moitié... "Certaines nuits, il fait aussi chaud à New York qu'à Bangkok. Le continent tout entier semble avoir bougé de sa place et s'être rapproché de l'équateur, l'Atlantique, gris et amer, est devenu vert et tropical, et les gens, qui se pressent dans les rues, fellahs barbares, parmi les stupéfiants monuments de leur mystère, dont les lumières, d'une profusion étourdissante, montent à l'infini dans la chaleur du du ciel...

"ON some nights New York is as hot as Bangkok. The whole continent seems to have moved from its place and slid nearer the equator, the bitter gray Atlantic to have become green and tropical, and the people, thronging the streets, barbaric fellahin among the stupendous monuments of their mystery, the lights of which, a dazing profusion, climb upward endlessly into the heat of the sky.

On such a night, Asa Leventhal alighted hurriedly from a Third Avenue train. In his preoccupation he had almost gone past his stop. When he recognized it, he jumped up, shouting to the conductor, “Hey, hold it, wait a minute!” The black door of the ancient car was already sliding shut; he struggled with it, forcing it back with his shoulder, and squeezed through. The train fled, and Leventhal, breathing hard, stared after it, cursing, and then turned and descended to the street.

He was bitterly irritated. He had spent the afternoon with his sister-in-law, his brother’s wife, in Staten Island. Or, rather, he had wasted it because of her. Soon after lunch she had phoned him at the office—he was an editor of a small trade magazine in lower Manhattan—and immediately, with terrible cries, she implored him to come out, to come at once. One of the children was sick.

“Elena,” he said as soon as he was able to make himself heard, “I’m busy. So I want you to control yourself now and tell me: is it really serious?”

“Come right away! Asa, please! Right away!”

He pressed the tip of his ear as if to protect himself from her shrillness and muttered something about Italian excitability. Then the connection was broken. He hung up, expecting her to ring again, but the phone remained silent. He did not know how to reach her; his brother was not listed in the Staten Island directory. She was calling either from a store or from a neighbor’s house. For a long time, Leventhal had had very little to do with his brother and his brother’s family. Only a few weeks ago he had received a card from him postmarked Galveston. He was working in a shipyard. At the time, Leventhal had said to his wife, “First Norfolk, now Texas. Anything is better than home.” It was the old story; Max had married young and now he was after novelty, adventure. There were plenty of shipyards and jobs in Brooklyn and Jersey. Meanwhile Elena was burdened with the care of the children.

Leventhal had told her the truth. He was busy. A pile of unchecked proofs lay before him. He moved away the phone after waiting a few minutes and, making an impatient noise in his throat, picked up a piece of copy. No doubt the child was sick, probably seriously sick, or she wouldn’t have carried on so. And, since his brother was away, it was somewhat in the nature of a duty to go. He would go this evening. It couldn’t be so urgent. It was just beyond Elena’s power to speak calmly about anything. He told himself this several times; nevertheless her cries continued to sound in his ears together with the windy thrum of the long-stemmed electric fans and the tick of typewriters.

What if it were really critical? And suddenly, impulsively, meanwhile condemning himself for it, he got up, pulled his jacket from the back of the chair, went to the girl at the switchboard, and said, “I’m going in to see Beard. Buzz him for me, will you?”

With his hands in his hind pockets, pressing against his chief’s desk, bending toward him slightly, Leventhal announced quietly that he had to go out...."

"The Adventures of Augie March" (Les aventures d'Augie March, 1953)

"I am an American, Chicago born—Chicago, that somber city—and go at things as I have taught myself, free-style, and will make the record in my own way: first to knock, first admitted; sometimes an innocent knock, sometimes a not so innocent. But a man’s character is his fate, says Heraclitus, and in the end there isn’t any way to disguise the nature of the knocks by acoustical work on the door or gloving the knuckles."

Augie quitte le foyer dominé par Mémé Lausch, une vieille juive émigrée d'Odessa. II va dans le monde, accompagné de son frère Simon pour gagner sa vie. Petit aventurier de Chicago dans les années 30 et 40, il fera tous les métiers et rencontre une série de personnages originaux qui contribuent à son éducation, l'homme d'affaires Einhorn, les Renling, Thea, la belle héritière collectionneuse de serpents, Stella, une actrice américaine rencontrée au Mexique, Mimi, son épouse française. Attirés par son charme ingénu, ils veulent tous « faire quelque chose pour lui. » Mais Augie ne ressemble en rien au fils d'émigrés de tant de romans qui ne rêve qu'à réussir. Il n'a pas d'ambition, hormis celle de rester libre et disponible. Il est aussi résolument anti-idéologique : « Seigneur Dieu! pense-t-il au Mexique au milieu d'un groupe de trotskistes, gardez-moi de me laisser entraîner dans un autre de ces grands courants où je ne peux pas être moi-même. » « Etre moi-même. » Mais Augie n'arrive jamais à se définir et pour nous aussi sa personnalité demeure changeante, protéenne et contradictoire.

Les mille et une aventures d'Augie sont le moyen pour ce grand écrivain philosophe, humaniste et libéral, de nous montrer le monde avec ses pièges, ses absurdités mais aussi ses joies. Les Aventures d'Augie March est un livre joyeux qui chante les appétits, les plaisirs de ce monde, plein de cet humour juif qui se joue de la souffrance pour mieux y échapper....

Tout Chicago semble rassemblé dans ce livre, et finalement toute l'Amérique, ainsi qu'une grande partie de l'histoire de l'humanité, dans une prose éblouissante, parvenant à capturer, selon un Philip Roth admiratif, "the dynamism of living without driving mentalness out"....

CHAPTER I

"I am an American, Chicago born--Chicago, that somber city--and go at things as I have taught myself, free-style, and will make the record in my own way: first to knock, first admitted; sometimes an innocent knock, sometimes a not so innocent. But a man's character is his fate, says Heraclitus, and in the end there isn't any way to disguise the nature of the knocks by acoustical work on the door or gloving the knuckles. Everybody knows there is no fineness or accuracy of suppression; if you hold down one thing you hold down the adjoining. My own parents were not much to me, though I cared for my mother. She was simple-minded, and what I learned from her was not what she taught, but on the order of object lessons. She didn't have much to teach, poor woman. My brothers and I loved her. I speak for them both; for the elder it is safe enough; for the younger one, Georgie, I have to answer--he was born an idiot--but I'm in no need to guess, for he had a song he sang as he ran dragfooted with his stiff idiot's trot, up and down along the curl-wired fence in the backyard: Georgie Mahchy, Augie, Simey Winnie Mahchy, evwy, evwy love Mama.

He was right about everyone save Winnie, Grandma ausch's poodle, a pursy old overfed dog. Mama was Winnie's servant, as she was Grandma Lausch's. Loud-breathing and wind-breaking, she lay near the old lady's stool on a cushion embroidered with a Berber aiming a rifle at a lion. She was personally Grandma's, belonged to her suite; the rest of us were the governed, and especially Mama. Mama passed the dog's dish to Grandma, and Winnie received her food at the old lady's feet from the old lady's hands. These hands and feet were small; she wore a shriveled sort of lisle on her legs and her suppers were gray --ah, the gray of that felt, the gray despotic to souls--with pink rib- bons. Mama, however, had large feet, and around the house she wore men's shoes, usually without strings, and a dusting or mobcap like somebody's fanciful cotton effigy of the form of the brain. She was meek and long, round-eyed like Georgie--gentle green round eyes and a gentle freshness of color in her long face. Her hands were workreddened, she had very few of her teeth left--to heed the knocks as they come--and she and Simon wore the same ravelly coat-sweaters..."

"Je suis un Américain, né à Chicago - Chicago, cette ville sombre - et j'aborde les choses comme je l'ai appris moi-même, en toute liberté, et j'en établirai le cours à ma façon : premier à frapper, premier admis ; parfois un coup innocent, parfois un coup pas si innocent. Mais le caractère d'un homme est son destin, dit Héraclite, et en fin de compte, il n'y a pas moyen de déguiser la nature des coups par des travaux acoustiques sur la porte ou le gantage des articulations..." - "The Adventures of Augíe March" de Saul Bellow est un roman à épisodes, un roman autobiographique qui renoue avec la tradition du picaro américain de "Modern Chívalry" (1804) de Hugh Henry Brackenridge et "Aventures d'Huckleberry Finn" (1884) de Mark Twain. Le voyage, l'errance, la lutte pour la survie font partie des réalités et des mythes de la conscience américaine, et il semble bien que le pícaresque soit la forme esthétique dans laquelle s'inscrive le mieux l'expérience américaine ou du moins sa mythologie. Le roman se présente comme une suite d'épisodes largement indépendants et reliés entre eux par le narrateur-héros Augie March.

Les premiers épisodes racontent l'initiation à la vie de notre héros par les Machiavel de quartier que sont d'abord Grandma Lausch, vieille intrigante, autoritaire, aux prétentions aristocratiques, qui a su déposséder la véritable mère d'Augie de son pouvoir maternel, puis plus tard William Einhom, personnage haut en couleur, cul-de-jatte au tempérament autocratique qui fascine le jeune Augie par ses magouilles et, malgré son infirmité, par sa joie de vivre. Chacun des Machiavel essaye d'enrôler Augie et de lui imposer sa propre vision du monde, sa philosophie de la vie. Augie semble d'abord ouvert à toutes les influences, toujours disponible, toujours prêt à se lancer dans l'aventure. Employé par les Renlings, qui désirent l'adopter, il est sur le point de se laisser tenter par les valeurs du rêve américain et les charmes pas toujours discrets de la bourgeoisie américaine. Mais il se dérobe au dernier moment, il se rebiffe, ne voulant pas renier ses origines, renoncer à ce qu'il est, à son identité profonde, à son histoire, et tomber sous la coupe d'une femme castratrice et d'un mari dont il devine les inclinations homosexuelles.

Sa rencontre avec la fascinante Théa Fenchel l'entraînera jusqu'au Mexique pour capturer des iguanes à l'aide d'un aigle dressé à cet effet. Mais il échoue, décevant la belle chasseresse. Théa, présentée d'abord comme la quintessence de la féminité, se durcit progressivement, se virilise, et Augie la quitte pour une autre femme qu'il croit moins exigeante, Stella.

Après l'odyssée mexicaine, Augie n'est plus le picaro insouciant. Au temps de l'aventure et du mouvement a succédé le temps du repos et de la méditation. Augie l'orphelin, renonçant à participer aux projets des autres, veut réaliser son propre projet : réunir dans un lieu idyllique des enfants et des mères abandonnés par les pères. Augie rêve de ce lieu utopique mais n'est pas prêt à passer à l'acte. ll craint de réactiver un contentieux explosif, la culpabilité du père et sa propre culpabilité à l'égard de la mère. Il craint que son rêve, s'il était réalisé, ne bascule dans le cauchemar. De plus, Stella refuse de satisfaire son vœu le plus cher, lui donner un enfant. Confronté à ce refus, Augie, comme le héros de "Cœur de lièvre" d`Updike, trouve son salut dans la fuite, la fuite à travers l'Europe, et l'évasion dans le monde de l'irréel et de l'imaginaire où enfin il peut vivre son fantasme de paternité et rêver à "ses enfants qui ne sont pas nés" .... (Trad. Flammarion, 1977)

"Herzog", 1964

Le roman qui a rendu Bellow célèbre, comédie de moeurs et d'idées, la vie dépasse toujours les formes qu'on essaie de lui donner ...

"Universitaire inquiet, deux fois divorcé, Herzog, au bord de la dépression nerveuse, s’est retiré seul à la campagne. Il parle tout seul ; il écrit des lettres à Spinoza, à Gandhi... “Dear Doctor Professor, I should like to know what you mean by the expression ‘the fall into the quotidian’. When did this fall occur? Where were we standing when it happened?”, écrit-il à Heidegger. Il recompose dans sa tête une communauté idéale pour compenser l’horreur du monde réel. Herzog souffre du mal du siècle selon Bellow : l’hypertrophie de la conscience intellectuelle. Parce qu’il veut tout comprendre, il ne peut plus rien entreprendre. Herzog s’est enfermé dans un dilemme insoluble : « La vie sans explication, dit-il, ne vaut pas d’être vécue, et la vie avec explication est insupportable. » Herzog sort de la crise quand il comprend qu’« il n’était pas nécessaire de faire tout ce travail minutieux de réflexion abstraite, travail auquel il s’était adonné comme si c’était la lutte pour la vie. Ne pas penser n’est pas nécessairement mortel. » À la fin du roman, Herzog reconnaît qu’il a eu tort de « partir en quête de la réalité avec le langage ». N’ayant plus de message pour le monde, il s’endort au soleil. Cette paix est assez inquiétante. Herzog, allongé dans son jardin en friche, s’abandonne-t-il au nihilisme heureux de la beat generation ? Le héros, sans projet ni ambition, semble se défaire, tandis que le roman tourne au monologue. Saul Bellow commente avec finesse : "C’est bien triste, mais le nombre de gens intelligents dont la conversation essentielle est avec eux-mêmes ne cesse de grandir." (Trad.Gallimard)

«Peut-être que j'ai perdu l'esprit, mais ça ne me dérange pas, songea Moses Herzog. D'aucuns le croyaient cinglé et pendant un temps, lui-même douta d'avoir toute sa tête. Mais aujourd'hui, bien qu'il se comportât bizarrement encore, il se sentait sûr de lui, gai, clairvoyant et fort. Comme envoûté, il écrivait des lettres à la terre entière, et ces lettres l'exaltaient tant que depuis la fin du mois de juin, il allait d'un endroit à l'autre avec un sac de voyage bourré de papiers. Il l'avait porté de New York à Martha's Vineyard, d'où il était reparti aussitôt ; deux jours plus tard, il prenait l'avion pour Chicago, et de là il se rendait dans un village de l'ouest du Massachusetts. Retiré à la campagne, il écrivit continuellement, fanatiquement, aux journaux, aux personnages publics, aux amis et aux parents, puis aux morts, à ses morts obscurs et, enfin, aux morts célèbres.»

«Était-il intelligent ou idiot? En ce moment, il ne pouvait guère prétendre être intelligent. Il avait peut-être eu un jour les armes pour le devenir, mais il avait plutôt choisi d’être un rêveur et les requins l’avaient nettoyé. Quoi d’autre? Il perdait ses cheveux. Il lisait les publicités de Thomas, le spécialiste du cuir chevelu, avec le scepticisme de celui dont le désir de croire est profond, désespéré. Spécialiste du cuir chevelu! Oui, il avait été beau autrefois. Son visage portait les marques des corrections qu’il avait reçues. Mais il l'avait cherché, encourageant ainsi ses assaillants. Ce qui l’amena à réfléchir sur son personnage. Comment le qualifier? Eh bien, selon le vocabulaire actuel, il était narcissique ; il était masochiste ; il était anachronique.»

C`est dans "Herzog" que l'on situe traditionnellement le prototype de ce qu`on peut appeler le heros "bellovien". Au terme d'une crise qui ébranle les fondements mêmes de son être et qui le conduit au bord de la folie, Moïse Herzog éprouve le besoin de faire le point, de remonter le cours du temps pour retrouver le fil de sa vie. Le roman raconte cinq jours dans l'existence de Herzog : son voyage à Martha's Vineyard pour voir des amis, son retour à New York, la soirée érotique avec la voluptueuse Ramona, son rendez-vous avec son avocat Sikin au tribunal, son voyage à Chicago, l`accident de voiture, sa tentative de meurtre et sa retraite à Ludeyville. Mais l`essentiel se passe dans le monde clos de sa conscience...

Allongé dans un hamac, Herzog est hanté par ses souvenirs ; dans son esprit ébranlé défilent des scènes de son passé : scènes dramatiques de ses démêlés avec sa femme, gesticulations cocasses de son rival, tribulations de son père en Amérique et, plus loin encore, l'image de son grand-père laissé en Russie...

Herzog est aussi un plaidoyer et règlement de comptes. Herzog rumine son divorce. Sa femme Madeleine l'a trahi avec son meilleur ami. Il la présente comme une femme perfide, machiavélique et cynique qui n`hésite devant rien pour réaliser ses ambitions. C`est aussi une amante frigide et névropathe qui, sur le lit conjugal, dresse autour d`elle une muraille de gros livres poussiéreux. Pour Herzog, il ne fait pas de doute que son cas relève sinon de la psychiatrie du moins de la psychanalyse. Sa version des faits vise à faire porter à Madeleine l`entière responsabilité de la rupture. Lui n`a été que la victime d`une machination ourdie par Madeleine.

Mais Herzog lui-même semble se complaire dans son rôle de victime et jouir de sa propre souffrance. Il semble avoir, par son comportement. suscité les réactions violentes de Madeleine et même. en invitant son rival sous son toit, avoir voulu pousser sa femme dans les bras de celui-ci. Ses relations avec sa maîtresse Wanda, et son intérêt pour les talons aiguilles de Madeleine. pour les bottes et les cravaches des prostituées de Hambourg, révèlent bien un penchant pour les scénarios masochistes. ll aime aussi imaginer les souffrances qu`il pourrait infliger à sa femme, le plaisir quasi orgasmique qu`il aurait à l`étrangler de ses propres mains. ll va même jusqu`à chercher le vieux revolver de son père pour châtier la femme et l`amant. Mais il ne passe pas à l'acte...

Cette crise affective a bouleversé ses assises intellectuelles. ll n`arrive plus à achever sa thèse où il se proposait de détruire "la dernière erreur du romantisme sur l'unicité du moi" ; il se débat au milieu d'idées qu`il ne maîtrise plus. Désorienté, il ne parvient pas à élaborer, au milieu d'idéoIogies en faillite, de systèmes philosophiques à la dérive, "une synthèse de cinq sous" ; engagé dans un dialogue obsédant avec lui-même, il essaie désespérément de comprendre, il tente de trouver un sens à l`Histoire. Et les messages que Herzog adresse, dans sa furie épistolaire, aux vivants et aux morts, et même à Dieu, n'ont pas d`autre objet. Au terme de sa crise, Herzog, réconcilié avec lui-même et en harmonie avec le monde, interrompra son discours épistolaire et ira se reposer dans son jardin des Berkshires...

(end)

"Everywhere on earth, the model of natural creation seems to be the ocean. The mountains certainly look that way, glossy, plunging, and that haughty blue color. And even these scrappy lawns.

What keeps these red brick houses from collapse on these billows is their inner stale-ness. I smell it yawning through the screens. The odor of souls is a brace to the walls. Otherwise the wrinkling of the hills would make them crumble.

"You got a gorgeous old place here, Mr.

Herzog," said Mrs. Tuttle as they drove in her old car up the hill. "It must've cost you a penny to improve it. It's a shame you don't use it more."

"We've got to get the kitchen cleaned up so I can cook a meal. I'll find you the brooms and pails and such."

He was groping in the dark pantry when the lights went on. Tuttle is a miracle man, he thought. I asked him at about two. It must be four-thirty, five.

Mrs. Tuttle, a cigarette in her mouth, tied her head up in a bandanna. Beneath the hem of her dress the peach nylon of her nightgown nearly touched the floor. In the stone cellar Herzog found the pump switch. At once he heard the water rising, washing into the empty pressure tank. He connected the range. He turned on the refrigerator; it would take a while to get cold. Then it occurred to him to chill the wine in the spring. After that, he took up the scythe to clear the yard, so that Ramona would have a better view of the house. But after he had cut a few swathes his ribs began to ache.

He didn't feel well enough for this sort of work. He lay stretched in the lawn chair, facing south. As soon as the sun lost its main strength the hermit thrushes began, and while they sang their sweet fierce music threatening trespassers, the blackbirds would begin to gather in flocks for the night, and just toward sunset they would break from these trees in waves, wave after wave, three or four miles in one flight to their waterside nests.

To have Ramona coming troubled him slightly, it was true. But they would eat. She would help him with the dishes, and then he'd see her to her car.

I will do no more to enact the peculiarities of life.

This is done well enough without my special assistance.

Now on one side the hills lost the sun and began to put on a more intense blue color; on the other they were still white and green. The birds were very loud.

Anyway, can I pretend I have much choice? I look at myself and see chest, thighs, feet a head. This strange organization, I know it will die. And inside - something, something, happiness... "Thou movest me."

That leaves no choice. Something produces intensity, a holy feeling, as oranges produce orange, as grass green, as birds heat. Some hearts put out more love and some less of it, presumably. Does it signify anything? There are those who say this product of hearts is knowledge.

"Je sens mon caeur et je connais les hommes."

But his mind now detached itself also from its French. I couldn't say that, for sure. My face too blind, my mind too limited, my instincts too narrow. But this intensity, doesn't it mean anything? Is it an idiot joy that makes this animal, the most peculiar animal of all, exclaim something? And he thinks this reaction a sign, a proof, of eternity? And he has it in his breast? But I have no arguments to make about it. "Thou movest me."

"But what do you want, Herzog?"

"But that's just it - not a solitary thing .1 am pretty well satisfied to be, to be just as it is willed, and for as long as I may remain in occupancy."

Then he thought he'd light candles at dinner, because Ramona was fond of them. There might be a candle or two in the fuse box. But now it was time to get those bottles from the spring. The labels had washed off, but the glass was well chilled. He took pleasure in the vivid cold of the water.

Coming back from the woods, he picked some flowers for the table. He wondered whether there was a corkscrew in the drawer. Had Madeleine taken it to Chicago?

Well, maybe Ramona had a corkscrew in her Mercedes. An unreasonable thought. A nail could be used, if it came to that. Or you could break the neck of the bottle as they did in old movies.

Meanwhile, he filled his hat from the rambler vine, the one that clutched the rain pipe. The spines were still too green to hurt much. By the cistern there were yellow day lilies. He took some of these, too, but they wilted instantly. And, back in the darker garden, he looked for peonies; perhaps some had survived.

But then it struck him that he might be making a mistake, and he stopped, listening to Mrs.

Tuttle's sweeping, the rhythm of bristles.

Picking flowers? He was being thoughtful, being lovable. How would it be interpreted? (he smiled slightly.) Still, he need only know his own mind, and the flowers couldn't be used; no, they couldn't be turned against him. So he did not throw them away.

He turned his dark face toward the house again. He went around and entered from the front, wondering what further evidence of his sanity, besides refusing to go to the hospital, he could show. Perhaps he'd stop writing letters. Yes, that was what was coming, in fact. The knowledge that he was done with these letters. Whatever had come over him during these last months, the spell, really seemed to be passing, really going. He set down his hat, with the roses and day lilies, on the half-painted piano, and went into his study, carrying the wine bottles in one hand like a pair of Indian clubs.

Walking over notes and papers, he lay down on his Recamier couch. As he stretched out, he took a long breath, and then he lay, looking at the mesh of the screen, pulled loose by vines, and listening to the steady scratching of Mrs.

Tuttle's broom. He wanted to tell her to sprinkle the floor. She was raising too much dust. In a few minutes he would call down to her, "Damp it down, Mrs. Tuttle. There's water in the sink." But not just yet. At this time he had no messages for anyone. Nothing. Not a single word."

L'immigrant face aux multiples possibilités qu'offrent l' "American life" :

"And the charm, the ebullient glamour, the almost unbearable agitation that came from being able to describe oneself as a twentieth-century American was

available to all. To everyone who had eyes to read the papers or watch television, to everyone who shared the collective ecstasies of news, crisis, power. To each according to his excitability.

But perhaps it was an even deeper thing. Humankind watched and described itself in the very turns of its own destiny. Itself the subject, living or drowning at night, itself the object, seen

surviving or succumbing, and feeling in itself the fits of strength and the lapses of paralysis – mankind’s own passion simultaneously being mankind’s great spectacle, a think of deep and strange

participation, on all levels, from melodrama and mere noisedown into the deepest layers of the soul and into the subtlest silences, where undiscovered knowledge is"..

"Mr. Sammler's Planet" (La planète de Mr. Sammler, 1969-1970)

Si "Herzog" peut être considéré comme le bilan d'une vie, "Mr. Sammler's Planet" se veut. par-delà une intrigue sobre en péripèties, le bilan d`une époque. Ce bilan est dressé par un comptable impassible, impartial, M. Sammler, un juif polonais, un intellectuel, un homme qui, laissé pour mort par les Allemands au fond d`une fosse commune, a dû se frayer un passage à travers les cadavres pour rejoindre le monde des vivants, Recueilli par son neveu, il vit à New York avec sa fille Shula.Cest à partir de sa propre expérience, élargie par les souvenirs d`autres survivants, qu'il juge le nazisme qui pour lui représente le mal absolu, Sammler récuse la thèse de la banalité du mal développée par Hannah Arendt dans son ouvrage "Eichman à Jérusalem".

À plus de soixante-dix ans il s'installe à New York et se trouve maintenant confronté en Amérique à la contestation générale, au bouleversement de toutes les valeurs sur lesquelles se fondait pour lui la culture. C`est sur l'arrière-plan de ses souvenirs des camps de concentration nazis que viennent se placer les images d`une Amérique en proie à la violence sous toutes ses formes. Sammler voit dans la dégradation du paysage urbain et dans les actes criminels les signes d'une déchéance morale et spirituelle.

Mais ce qui scandalisé surtout Sammler c'est la frénésie sexuelle qui s`est emparée de l'Amérique et qui n'épargne pas ses parents les plus proches. ll est le confident forcé des exploits sexuels de la fille de son neveu. Angela Gruner, il est aussi la victime fascinée de l'exhibitionnisme d`un voleur noir qui, surpris par Sammler, le poursuit jusqu'à son immeuble et lui exhibe sa virilité triomphante. Il est aussi agressé verbalement par une jeune étudiante qui reprend å son compte les thèses de Wilhelm Reich exposées dans "La Révolution sexuelle". (trad. Gallimard)

"Shortly after dawn, or what would have been dawn in a normal sky, Mr. Artur Sammler with his bushy eye took in the books and papers of his West Side bedroom and suspected strongly that they were the wrong books, the wrong papers. In a way it did not matter much to a man of seventy-plus, and at leisure. You had to be a crank to insist on being right. Being right was largely a matter of explanations. Intellectual man had become an explaining creature. Fathers to children, wives to husbands, lecturers to listeners, experts to laymen, colleagues to colleagues, doctors to patients, man to his own soul, explained. The roots of this, the causes of the other, the source of events, the history, the structure, the reasons why. For the most part, in one ear out the other. The soul wanted what it wanted. It had its own natural knowledge. It sat unhappily on superstructures of explanation, poor bird, not knowing which way to fly.

The eye closed briefly. A Dutch drudgery, it occurred to Sammler, pumping and pumping to keep a few acres of dry ground. The invading sea being a metaphor for the multiplication of facts and sensations. The earth being an earth of ideas.

He thought, since he had no job to wake up to, that he might give sleep a second chance to resolve certain difficulties imaginatively for himself, and pulled up the disconnected electric blanket with its internal sinews and lumps. The satin binding was nice to the finger tips. He was still drowsy, but not really inclined to sleep. Time to be conscious.

He sat and plugged in the electric coil. Water had been prepared at bedtime. He liked to watch the changes of the ashen wires. They came to life with fury, throwing tiny sparks and sinking into red rigidity under the Pyrex laboratory flask. Deeper. Blenching. He had only one good eye. The left distinguished only light and shade. But the good eye was dark-bright, full of observation through the overhanging hairs of the brow as in some breeds of dog. For his height he had a small face. The combination made him conspicuous.

His conspicuousness was on his mind; it worried him. For several days, Mr. Sammler returning on the customary bus late afternoons from the Forty-second Street Library had been watching a pickpocket at work ..."

"Peu après l'aube, ou ce qui eût été l'aube dans un ciel normal, M. Artur Sammler, de son oeil embrouillé, considéra les livres et les journaux dans sa

chambre du West Side et les soupçonna fortement de n'être ni les bons livres ni les bons journaux. En un sens, cela n'importait guère pour un homme de soixante-dix ans passés et, en outre,

disponible. Il fallait être maboul pour se persuader d'avoir raison. Avoir raison c'était, pour une bonne part, affaire d'explications. L'homme intellectuel était devenu une créature expliquante,

les pères pour leurs enfants, les femmes pour leurs maris, les orateurs pour les auditeurs, les techniciens pour les employés, les collègues entre eux, les docteurs pour leurs malades, l'homme

pour son âme même, multipliaient les explications. L'âme voulait ce qu'elle voulait. Elle possédait ses propres connaissances naturelles. Piteusement penchée sur les superstructures de

l'explication, pauvre oiseau, elle ne savait de quel côté s'envolait. Un bref instant, l'oeil se ferma. Une corvée toute hollandaise, songea Sammler, pomper, pomper sans cesse pour conserver

quelques hectares de sol sec, la mer envahissante étant une métaphore pour la multiplication des faits et des sensations, la terre étant une terre d'idées. Il pensa, puisqu'aucune tâche ne

l'attendait à son réveil, qu'il pouvait accorder au sommeil une seconde chance de résoudre pour lui certaines difficultés dans l'imaginaire, et il remonta la couverture électrique débranchée avec

ses tendons et ses grumeaux internes. Le contact de la doublure de satin était agréable au bout de ses doigts.Il se sentait encore engourdi mais pas vraiment enclin à dormir. C'était le temps

d'être conscient.

Il s'assit et brancha le serpentin électrique. L'eau avait été préparée à son coucher. Il se plaisait à observer les transformations des spires

cendreuses. Elles s'animaient impétueusement, crachant de minuscules étincelles et comme plongeant dans une rougeoyante fixité. Plus profonde encore. S'estompaient. Il n'avait qu'un oeil

valide. Le gauche ne distinguait que la lumière et l'ombre. Mais l'oeil intact, brillant et sombre, observait tout sous la broussaille surplombante du sourcil comme chez certaines races de chien.

Pour sa taille, il avait un vidage plutôt petit. Cette combinaison attirait sur lui l'attention, une attention qu'il avait toujours présente à l'esprit; qui le préoccupait. Durant plusieurs

jours, alors qu'il rentrait dans son bus habituel en fin d'après-midi de la bibliothèque de la Quarante-deuxième rue, M. Sammler avait remarqué un pickpocket en train d'opérer. L'homme montait à

Colombus Circle. Le coup, le délit, était commis aux environs de la Soixante-douzième rue, M. Sammler, n'eût été sa taille et son habitude de se tenir debout accroché à une poignée, n'aurait pas,

de son unique oeil en bon état, remarqué le manège. Mais maintenant, il se demandait s'il n'avait pas regardé de trop près, s'il n'avait pas été vu voyant.

Il portait des verres sombres qui, en tout temps, protégeaient sa vision, mais on ne pouvait le prendre pour un aveugle. Il n'avait pas à la main de canne

blanche, seulement un parapluie roulé à l'anglaise. En outre, son comportement n'était pas celui de la cécité. Le voleur lui-même portait des lunettes

fumées. C'était un Noir, puissamment bâti, vêtu avec une extrême élégance d'un manteau en poil de chameau qui aurait pu venir de chez Fish, du West End ou de chez Turnbull & Asser, Jeremyn

Street, (Mr Sammler connaissait parfaitement son Londres).

Les cercles parfaits, violet gentiane et finement cerclés d'or, se tournèrent vers M. Sammler, mais sur le visage de l'homme se lisait la hardiesse d'un

animal sûr de sa force. Sammler n'était pas timide mais il avait, dans la vie, largement récolté sa part d'ennuis. Une bonne dose de ces ennuis, en instance d'assimilation, ne serait jamais

digérée. Il soupçonnait le criminel de s'être rendu compte qu'un grand type blanc (se faisant passer pour aveugle?) avait observé, enregistré les plus infimes détails de ses vols, les yeux

baissés, regardant fixement. Comme s'il assistait à une opération chirurgicale à coeur ouvert. Et, bien qu'il voulût feindre, résolu à ne pas se détourner quand le voleur l'avait regardé, son

vieux visage aux traits compacts, civilisés, s'était vraiment coloré, ses cheveux courts s'étaient hérissés, des picotements s'étaient éveillés dans ses lèvres et ses gencives. Il avait éprouvé

une sorte de constriction, un pincement de douleur à la base du crâne où les nerfs, les muscles, les vaisseaux sanguins s'entrelacent étroitement. Le souffle de la Pologne du temps de la guerre

avait passé sur les tissus endommagés - ces nerfs en spaghettis, comme il les évoquait.

Les autobus étaient supportables. Le métro le tuait. Fallait-il renoncer à l'autobus? Il ne s'était pas mêlé de ses propres affaires comme aurait dû le

faire tout homme de soixante-dix ans à New York. C'était l'éternel problème de M. Sammler, il oubliait son âge, n'appréciait pas la situation, non protégé qu'il était ici par sa position, par les

privilèges d'un éloignement que permettait un revenu de cinquante mille dollars à New York, l'appartenance à divers clubs, les taxis, les portiers, les lieux gardés. Pour lui, c'étaient les bus,

l'écrasant métro, le déjeuner au self-service. Pas de motif de plainte grave, mais ses années "britanniques", deux décades à Londres comme correspondant de journaux et de revues de Varsovie

l'avaient imprégné de manières qui n'étaient pas particulièrement utiles à Manhattan..." (traduction Henri Robillot, Gallimard).

Sammler n'aime pas les jeunes. il les accuse d'œuvrer à la décadence de la civilisation occidentale par la bestialité de leurs mœurs sexuelles et surtout par leurs idées révolutionnaires. Mais le roman n`est pas qu`un long réquisitoire, c'est aussi une méditation sur la vie et la mort. L'expérience limite que Sammler a vécue, son ensevelissement, l'a en quelque sorte libéré des contingences d`ici-bas. Ayant failli être dépouillé de la vie, il fait du dépouillement et du renoncement une règle de conduite. ll aime à se comparer à un prêtre, à un prophète. à un ermite engagé dans une quête mystique.

Et sa méditation sur la mort et sur le mal le conduit inéluctablement à une réflexion sur Dieu. Bien que nourrie de textes bibliques, mais aussi de la lecture de Suso, Tauler et maitre Eckhardt, sa réflexion ne se développe pas dans l'abstrait d`une argumentation théologique, mais puise dans ses émotions et l'observation de la vie autour de lui l'essentiel de sa substance. Le roman s`achève sur une prière que Sammler adresse à Dieu, à la mémoire de son neveu Elya Oruner, mais aussi profession de foi d'un homme qui affirme, par-delà la barbarie et les forces du mal qui se déchaînent sur notre planète, la primauté du contrat moral, de l`Alliance qui lie la créature à son Créateur. (Trad. Gallimard. 1972).

Et le Juif immigré dans une Amérique post-Holocauste ne parvient pas à comprendre les comportements d'une jeunesse, en l'occurence sa jeune nièce Angela,

qui exhibe et provoque de son corps...

"Chez Angela, on se trouvait sans rémission confronté à la sensualité féminine. On pouvait la sentir aussi. Elle portait des vêtements à la mode de

style excentrique que Sammler remarquait avec un détachement sec, épuré, comme s'ils venaient d'une partie totalement différente de l'univers. A quoi correspondaient ces bottes de chevreau blanc?

Ces collants transparents, opaques? A quoi rimaient-ils? Cet effet dans les cheveux baptisé laquage, cette couleur sous le mufle de lionne, ce déhanchement pour accentuer l'autorité naturelle du

buste! Son manteau en plastique inspiré des cubistes ou de Mondrian, à dessins géométriques noirs et blancs, ses pantalons de chez Courrège et Pucci... Il voyait le triomphe grandissant du

progrès dans la tolérance - liberté, fraternité, égalité, adultère! La tolérance, éducation universelle, suffrage universel, droits de la majorité reconnus par tous les gouvernements, droits des

femmes, droits des enfants, droits des criminels, unité des différentes races affirmée, sécurité sociale, santé publique, droit à la justice - la lutte menée durant trois siècles révolutionnaires

couronnée de succès, tandis que les entraves féodales de l'église et de la famille s'effritaient, que les privilèges de l'aristocratie (sans aucun devoir) se répandaient largement, démocratisés,

en particulier les privilèges de la libido, le droit de perdre ses inhibitions, d'être spontané, d'uriner, de déféquer, de roter, de s'accoupler dans toutes les positions, à trois, à quatre,

polymorphe, d'atteindre à la noblesse par le naturel, d'être primitif, de combiner l'ingéniosité dans le loisir et la luxure de Versailles avec l'aisance érotique sous les hibiscus de

Samoa..."

"Humboldt’s Gift" (1975, Le Don de Humboldt)

Ce roman, qui a valu à Bellow le prix Pulitzer de la fiction en 1976, est une "comic book about death" (bande dessinée sur la mort), dont le personnage principal s'inspire du poète lyrique autodestructeur Delmore Schwartz. Charlie Citrine, un intellectuel d'âge moyen auteur de biographies et de pièces de théâtre primées, contemple deux figures et philosophies importantes dans sa vie : Von Humboldt Fleisher, un poète décédé qui a été son mentor, et Rinaldo Cantabile, un petit mafioso très vivant qui a été le fléau de l'existence de Humboldt. Humboldt avait enseigné à Charlie que l'art est puissant et qu'il faut être fidèle à son propre esprit créatif. Rinaldo, le conseiller financier autoproclamé de Charlie, a toujours incité ce dernier à utiliser son art pour réaliser des bénéfices. À la fin du roman, Charlie a réussi à tracer sa propre voie...

Quant à l'auteur, il nous tendait un miroir, espérant que nous y reconnaîtrions les incertitudes de notre société urbaine, un sentiment de crise et de désespoir, et quelque part la si grande standardisation des plaisirs...

"More Die of Heartbreak" (Le Coeur à bout de souffle, 1987)

"Last year while he was passing through a crisis in his life my Uncle Benn (B. Crader, the well-known botanist) showed me a cartoon by Charles Addams. It was an ordinary cartoon, good for a smile, but Uncle was hung up on it and wanted to discuss it elaborately. I didn’t feel like analyzing a cartoon. He insisted. He mentioned it in so many connections that I became irritated and considered having the damn thing framed for his birthday. Hang it on the wall and be rid of it, I thought. Benn could get on my nerves now and then as only a person holding a special place in your life can. He did hold a special place, definitely. I loved my uncle...."

C`est l'histoire de Benn Crader, botaniste de réputation mondiale, qui, après quinze ans de veuvage et d'aventures amoureuses, décide de se remarier. Avec un instinct qui ne les trompe jamais, les héros belloviens choisissent toujours la femme qui tôt ou tard les fera souffrir. Benn jettera son dévolu sur Matilda Layamon qui a tout pour elle : charme, jeunesse, richesse. Ce mariage provoque la fureur jalouse de son neveu Kenneth qui se sent trahi et abandonné. Tout le roman n`est que la tentative de Kenneth pour convaincre son oncle qu`il a fait le mauvais choix. Il a toujours réussi à éloigner les femmes de son oncle et à provoquer la fuite de Benn quand la menace matrimoniale se précisait. Sa tactique consiste à dénigrer les aspirantes au mariage non pas directement mais en exploitant les confessions de Benn, en utilisant le discours de celui-ci et en le modulant à sa convenance. Le portrait qu`il dresse d`une maîtresse de son oncle, Caroline Bunge, "qui utilise du papier hygiénique en guise de préservatif", est particulièrement féroce. De même, Kenneth reprend-il les mots d`un poème d'Edgar Poe - mots utilisés par Benn pour rendre hommage à la beauté de sa belle - mais les détourne de leur sens et leur fait exprimer non pas la passion mais la frigidité marmoréenne de la nouvelle épouse.

ll y a au fond une sorte de connivence entre Benn et Kenneth, une sorte de complémentarité. Les deux hommes ne peuvent se passer l`un de l`autre. Quand Benn part en mission, Kenneth ne vit plus. Benn ne fait rien sans en référer à son neveu. Bien loin de se dérober aux intrusions répétées dans sa vie amoureuse, il prend plaisir à se confier à Kenneth et à lui faire partager ses fantasmes les plus secrets. Si l`oncle accepte si facilement de se laisser convaincre par le discours misogyne de Kenneth. c`est qu'il partage les mêmes appréhensions face à la sexualité féminine, ne cherchant dans ses aventures amoureuses qu`un certificat de virilité pour dissimuler un désir d`un autre ordre.

Au fil du récit, - la fascination de Benn pour les épaules viriles de Layamon, la vision de sa future femme déguisée en travesti comme Tony Perkins dans "Psychose", une scène de pelotage dans un restaurant où Benn semble bien avoir accepté de jouer le rôle féminin - la nature de ce désir se précise. On comprend dès lors la crise de jalousie de Kenneth, le dénigrement systématique de toute femme ayant des visées matrimoniales sur Benn, et ses manœuvres pour garder l`oncle à lui tout seul, d'en être le seul confident, le seul conseiller, le seul partenaire.

A la fin du roman, le narrateur a atteint son but, éloigner de l`oncle toute présence féminine, quitte à l'envoyer à l'autre bout de la planète. Il restera, telle Pénélope, au foyer - dans l`appartement de Benn -, tissant son texte, attendant le retour d`Ulysse. "Le Cœur à bout de souffle" reprend, parfois sur le mode burlesque et même caricatural, les thèmes et les obsessions du narrateur bellovien. Kenneth et Benn sont les derniers exemplaires d`une lignée commencée par Joseph et continuée par Herzog et Citrine : ils reproduisent et parodient le modèle originel, participant ainsi à la création d'un archétype...

"On the Rain King" (Le Faiseur de Pluie, 1957)

Ce roman occupe une place particulière dans l'œuvre de Bellow : l`action se passe dans une Afrique mythique et onirique. le héros n`est pas juif. les aventures sont abracadabrantes, le registre parodique, le ton cocasse. Le roman raconte l`odyssée d'un Américain milliardaire, à la corpulence gargantuesque et aux frustrations infinies, lancé à travers l'Afrique. I1 ne s`agit cependant pas d`un récit de voyage, mais d'un pèlerinage, d'une quête, la dimension onirique du voyage permettant toutes les fantaisies fantasmatiques. Héritier d`une fortune maudite, qui aurait dû revenir à son frère aîné mort dans un accident de voiture, confusément Henderson se sent coupable ; il se considère aussi coupable de la mort de sa vieille servante provoquée par une de ses crises incontrôlables. Ces morts lui renvoient l`image de sa propre mort. C'est donc un peu pour expier ses péchés, mais aussi pour fuir l`échec de son premier mariage, les exigences de sa nouvelle épouse, le chaos de sa vie, qu'il part pour l`Afrique. en quête de vérités essentielles et surtout en quête de lui-même.

Au cours de ses pérégrinations africaines, Henderson va rencontrer deux tribus, les Arnewi et les Wariri. Les premiers sont sous le coup d`une malédiction. Des grenouilles, animaux totems de cette tribu, ont envahi le réservoir d'eau, ce qui rend celle-ci impure à la consommation. Ces grenouilles représentent le "corrélat objectif" de la malédiction et la culpabilité qu`Henderson traîne après lui. À l`aide d'un explosif, il veut détruire toutes les grenouilles mais ne réussit qu`à provoquer une catastrophe. Tel OEdipe chassé par les habitants de Thèbes, Henderson prend le chemin de l'exil.

Dès qu`il pénètre en territoire Wariri, il est fait prisonnier et soumis à toutes sortes d`épreuves initiatiques qui feront de lui le Roi de la pluie. Il doit notamment soulever une énorme statue représentant la Mère. L'épreuve prend l`allure d`une véritable étreinte amoureuse, mais la représentation rituelle de l'acte tabou, sans abolir l'interdit sur l'inceste, offre une solution de compromis entre le désir de transgression et l`obéissance à la loi. Il est pris alors sous la tutelle du roi Dahfu qui en fait son disciple.

Après de nombreuses péripéties, les unes comiques voire burlesques, comme la tentative de Henderson d`imiter la lionne Atti, - dramatisation parodique des théories du psychanalyste W. Reich sur la nécessité de redécouvrir l`animal en nous -, les autres tragiques, - comme la mort du roi tué par un lion - , le roman s`achève sur le retour de Henderson dans le monde dit civilisé et sur la réconciliation du fils avec l`image du père.

Alors que dans la tragédie grecque le destin achemine le héros vers la conscience de sa culpabilité. dans "Le Faiseur de pluie", par une série de déplacements, de renversements, de déguisements et d`épreuves initiatiques, le héros est libéré de la même angoisse. Il faut désormais. sur le chemin du retour, passer par Athènes, et contempler en toute sérénité l'Acropole, haut lieu du pèlerinage œdipien (Trad. Gallimard. 1961).

"Collected Stories", Saul Bellow (1992)

Se déroulant principalement dans un Chicago aux tons sépia, les personnages (essentiellement des hommes) sont confrontés à des problèmes familiaux, à des désirs, à des souvenirs et à des échecs, et aboutissent souvent à des situations humoristiques, voire comiques. Ce faisant, ces personnages excentriques et tout à fait réels examinent la nature humaine. La narration est directe, avec des changements de temps habilement gérés, et la prose est concise, parfois lapidaire, avec autant d'humour que de grâce. Voici par exemple dans "Looking for Mr. Green, un travailleur humanitaire évalué par les locataires de l'immeuble, "ils" ont dû se rendre compte qu'il n'était pas un étudiant employé l'après-midi par un collecteur de factures, essayant de se faire passer pour un employé humanitaire, mais qu'il était un homme plus âgé qui savait lui-même ce qu'était le besoin, qui avait plus qu'une expérience moyenne de la misère, il suffisait de regarder les marques sous ses yeux et sur les côtés de sa bouche pour s'en rendre compte ..

"Green?” It was the man that had let him in who answered. He was in short sleeves, in a checkered shirt, and had a queer, high head, profusely overgrown and long as a shako; the veins entered it strongly from his forehead. “I never heard mention of him. Is this where he live?”

“This is the address they gave me at the station. He’s a sick man, and he’ll need his check. Can’t anybody tell me where to find him?”

He stood his ground and waited for a reply, his crimson wool scarf wound about his neck and drooping outside his trench coat, pockets weighted with the block of checks and official forms. They must have realized that he was not a college boy employed afternoons by a bill collector, trying foxily to pass for a relief clerk, recognized that he was an older man who knew himself what need was, who had had more than an average seasoning in hardship. It was evident enough if you looked at the marks under his eyes and at the sides of his mouth. “Anybody know this sick man?”

“No suh.” On all sides he saw heads shaken and smiles of denial. No one knew. And maybe it was true, he considered, standing silent in the earthen, musky human gloom of the place as the rumble continued. But he could never really be sure..."

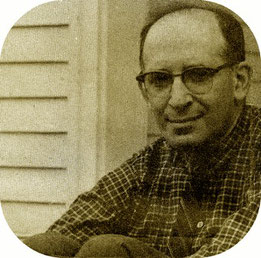

Bernard Malamud (1914-1986)

La carrière d'écrivain et les sujets de Bernard Malamud sont indissociablement liés aux lieux et aux gens qui ont marqué sa vie. Son père était épicier et conteur. Pendant la Dépression, Malamud suivit les cours de deux universités new-yorkaises. Ses œuvres les plus récentes sont discrètement tissées d'allusions à ses vastes lectures. Tout aussi utiles pour un auteur furent les enseignements qu'il tira de son observation directe des efforts et des souffrances de Juifs en proie aux difficultés économiques de la Dépression. La leçon humaine qui lui fut donnée tenait aussi à la force de l'esprit de famille et de la solidarité humaine qui appartiennent à la tradition juive. Au début des années quarante, Malamud commença, à l'âge de vingt-sept ans, d'écrire des nouvelles tout en assurant des cours du soir dans un établissement secondaire. Après la guerre, son imagination littéraire prit en compte la dimension européenne, à la suite de l'horrible révélation de l'holocauste de six millions de Juifs. Ce crime nazi contre l'humanité et le poids plus lourd de l'histoire juive ont hanté les pages de sa fiction dans les années cinquante et après. N'étant pas enclin à écrire rapidement, il a maintenu sa production à un niveau uniformément élevé durant sa carrière. Avec "The Assistant", il publie en 1957 son premier véritable roman juif et réunit l'année suivante sa collection de nouvelles des années cinquante dans "The Magic Barrel", volume qui lui vaut son premier prix littéraire, le National Book Award. Emerge alors la structure habituelle des récits de Malamud: un protagoniste qui vit dans le trouble spirituel, souvent à l'intérieur de la "prison" d'un ghetto, nourrissant l'espoir du succès matériel pour lui-même ou ses enfants (on parle de conception "détournée" du Rêve américain). Il éprouve en outre le besoin d'acquérir plus de générosité humaine et une sagesse morale supérieure ; puis un "messager" fait son entrée, portant sur lui-même tout le poids de l'expérience du passé, et éveille le personnage central à la conscience qu'il doit être une source vive d'humanité ; notre héros subit alors des épreuves successives en crescendo jusqu'au moment de la révélation finale. Des images d'effondrement, de dégel ou de cassure accompagnent généralement ces pages terminales....

"Bernard Malamud: A Writer’s Life", Philip Davis (2007) - La première biographie intégrale de Bernard Malamud, le fils de pauvres immigrants juifs qui est devenu l’un des principaux romanciers et auteurs de nouvelles. Pendant la guerre, un homme qui, au sommet de son succès, se tenait aux côtés de Saul Bellow et Philip Roth dans les rangs des écrivains juifs américains. Rien ne fut évident dans l'existence pour Malamud, sa famille était pauvre, sa mère s’est probablement suicidée quand Malamud avait 14 ans et son frère cadet était atteint de schizophrénie. La biographie méticuleuse de Davis explore les nombreux liens entre la vie et l’œuvre de Malamud, révélant tout ce que cela signifiait pour cet homme d’être écrivain...

The Assistant (Le Commis), 1957

Morris Bober. qui tient une petite épicerie dans un quartier pauvre de Brooklyn. a de la peine à faire vivre sa femme et sa fille Helen. Au fil du temps, sa clientèle se réduit et il n`a d`autre solution que la vente de son commerce. Sa situation devient tout à fait catastrophique avec l`ouverture d'une autre boutique concurrente. Comme un malheur ne vient jamais seul, il est attaqué par un jeune gangster, Frank Alpine, qui lui dérobe la recette de la journée. Mais Frank (que le narrateur associe à saint François d`Assise), poussé par le remords, revient sur les lieux de l`agression et offre ses services à Bober qui, malade, accepte de se faire aider par ce "goy", ce non-juif qui ne lui inspire qu`une confiance limitée. Frank cède parfois à la tentation et vole dans le tiroir-caisse. Cependant, attiré par la compassion et la profonde humanité de Bober, ému par le récit de ses malheurs, et y voyant une identité de destins, Frank finit par se convertir au judaïsme.

Le roman retrace les étapes de cette conversion. Cette conversion passe par la médiation de Morris. Mais il s`agit moins d`une conversion de nature strictement religieuse que d'une métamorphose spirituelle, d'une rédemption. Pour Bober, qui n`est pas orthodoxe, être juif ce n`est pas suivre les prescriptions de la cacherout, mais c`est obéir aux préceptes moraux de la Thora, c`est surtout comprendre la souffrance de l`autre. Pour lui, le juif est l`homme qui souffre pour l'humanité. Bober apparait comme un père spirituel qui initie son fils aux valeurs morales. Malamud se fait l`apôtre d`une sorte d'humanisme mystique fondé sur la communion dans la souffrance.

Cette conversion passe aussi par l'amour que Frank éprouve pour Helen, la fille de Bober. Au début, réticente, Helen elle aussi se sent attirée par Frank qu'elle préfère à un parti plus riche. Mais elle ne tarde pas à être déçue par le comportement de Frank qui, l'ayant sauvée d`un viol alors qu`elle traversait le parc, l`oblige par la violence à lui céder. Cependant Frank se rachète par son travail à l`épicerie et par son attitude, par la suite irréprochable. La transformation de Frank Alpine est rendue au plan symbolique par l'identification progressive de celui-ci à son patron. Au début, Morris n'accepte pas que son commis prenne son tablier ; mais, malade, il laisse celui-ci s`occuper de la boutique et c`est Ida, la femme de Morris, qui, pourtant très méfiante à l`égard des étrangers, lui donne d'abord le pantalon puis le pyjama de son époux. Cette identification sera complète quand, à l`enterrement de Morris, Frank sautera dans la tombe de Bober. Désormais, c'est lui le chef de la famille, c`est lui qui remplacera Bober à l`épicerie, assumant le destin du petit épicier juif (Trad. Gallimard. 1960).

"A New Life", Bernard Malamud, 1961

Dans "A New Life", Bernard Malamud, généralement considéré comme un écrivain typiquement new-yorkais, a adopté le mythe américain de l’Occident comme un lieu de réinvention personnelle. Lorsque Sy Levin, un enseignant du secondaire aux prises avec l’alcool et ses mauvaises décisions, quitte la ville pour le Nord-Ouest du Pacifique, il n’est pas surprenant qu’il évoque une vision de la nouvelle vie extraordinaire qui l’attend là-bas : « Il a imaginé les pionniers en wagons couverts entrant pour la première fois dans cette vallée. Même s’il avait peu vécu dans la nature, Levin l’avait toujours aimée, et le sentiment d’avoir fait ce qu’il fallait en quittant New York était renouvelé en lui. » Peu après son arrivée au Cascadia College, cependant, Levin se rend compte qu’il a cédé à un mirage. Les échecs s’accumulent à nouveau, et Levin se retrouve de retour là où il a commencé, un peu plus sage....

"The Fixer", Bernard Malamud (1966, L'Homme de Kiev)

Ce roman, qui est le plus connu de Bernard Malamud, est inspiré de l`histoire vécue de Mendel Beillss, un ouvrier juif arrêté à Kiev en 1911, à l'époque du tsar Nicolas II, - pendant une période d’antisémitisme exacerbé -, sous l`inculpation de meurtre rituel d'un enfant chrétien dont il aurait utilisé le sang pour faire des galettes de Pâques. Ce n'est que trois ans plus tard, après d`effroyables tortures, que Beiliss sera jugé et acquitté. Sans doute l'antisémitisme est-il ici un thème important, mais ce qui importe, ce sont moins les aberrations du fanatisme religieux que la lutte d`un homme qui, malgré les tortures et les pressions de toutes sortes, choisit de ne pas céder et d`affirmer les valeurs inaliénables de l'homme.

Orphelin, son père a été assassiné par un soldat ivre, abandonné par une femme adultère et stérile, n`ayant plus foi en Dieu, Yakov Bok décide de quitter l`univers clos et sans espoir de son "shtetl" pour tenter sa chance à Kiev. En chemin, ce picaro juif a toutes sortes de mésaventures. il est obligé d'abandonner sa charrette, il perd ses outils, et il est accusé de viol par une veuve qui pourtant l`avait séduit. Ce premier mouvement qui l`éloigne de son village l`éloigne aussi du judaïsme ; geste symbolique. il jette ses phylactères dans le Dniepr. À Kiev, dissimulant son identité, Yukov travaille comme contremaître dans une briqueterie. Mais, accusé de crime rituel, il est envoyé en prison. C'est là que, confronté à la cruauté sadique de ses geôliers et à leur chantage, il trouve dans le souvenir des Psaumes et dans la lecture de quelques pages de La Bible la force de résister. Constatant que l`Alliance devait d`abord être rompue pour pouvoir être rétablie, il décide de rétablir son dialogue avec Dieu. Il découvre que son destin est inséparable de celui des autres Juifs et que ce destin s`inscrit dans l`Histoire. Il ne peut y avoir de paix séparée avec les forces de la tyrannie. Il refuse de se laisser aller au désespoir, de "confesser son crime" en échange de sa liberté, il refuse la grâce du tsar, Il tient à être jugé et à ce que son innocence soit proclamée. ll veut donner un sens à sa souffrance. Bok, qui ne s'intéressait pas jusque-là à la politique, comprend qu'un Juif ne peut rester indifférent aux affaires de ce monde: cette prise de conscience politique fait partie intégrante de son évolution. Il se rend compte qu`il se bat non pas pour sa liberté personnelle mais pour la liberté de tous. La prise de conscience politique débouche sur une prise de conscience morale.

Dans sa prison. Bok, mûri par ses souffrances, pardonne à sa femme et accepte de reconnaître un enfant qu'elle a eu d'un autre homme. Le roman raconte ainsi la métamorphose de Yakov qui, dans un premier temps, dans un mouvement de rébellion, renie tout ce qui le lie à sa judéité, le "shtetl", sa femme, son rapport à Dieu, puis, à travers l'expérience de cette souffrance et de son emprisonnement, acquerra une maturité politique et une maturité morale marquée dans le monde de Malamud parla paternité. (Trad. Seuil. 1967).

"Dubin's Lives", Bernard Malamud (1979, La Vie multiple de William D.)

C’est peut-être le meilleur livre que Malamud ait écrit, et son protagoniste est l’un d ses plus grands personnages, un William Dubin, qui apprend de la vie, ou pense qu’il le fait, et arrivé à l’âge mûr, cherche son propre moi secret : l’obsession de la biographie, la vie de l'autre, est supplantée, un temps, par l’obsession de l’amour ...

William Dubin vit avec sa femme Kitty dans une maison isolée dans l`Etat de New York. L'approche de la soixantaine le tourmente et son travail sur D. H. Lawrence est dans l'impasse. Dubin délaisse sa femme encore séduisante à cinquante et un ans, mais qu`il ne désire plus. Leurs deux enfants, Maud et Gérald, ne vivent plus avec eux. Dubin semble s'être enfermé dans la biographie de ses auteurs mais se trouve en mal d'inspiration. Il se sent piégé, frustré....

"By mid-afternoon he had done two pages and was feeling good when Kitty returned from the town clerk’s office to pay the cleaning person. Dubin was sitting in the living room with a drink. The bee sting no longer bothered. The girl had gone after slantedly writing her name and address on an old envelope on the kitchen counter.

“I’ll mail her a check,” Kitty said. “What do you think of her? The house is fairly clean. Should I keep her for a while or look for someone permanent?”

He had barely caught a glimpse of the girl but felt magnanimous.

“What have you got to lose?”

The cleaning person—Fanny Bick—he had read her name on the envelope—who had appeared Tuesday morning, returned to work on Friday—resisting it all the way, Kitty said. Fanny, a nervously active girl, vacuumed and dusted, and was supposed to do a wash but hadn’t got to it the first time. Kitty had done the wash on Thursday and had left a pile of Dubin’s underwear, pajamas, socks, to be ironed—she had tried to talk him out of ironed socks but he liked them that way. As he worked that morning he was vaguely aware of the girl outside his door yanking the vacuum cleaner from room to room; and he later asked Kitty to tell her not to come into the study, because there were so many note cards laid out on the desk and worktable that he didn’t want touched. She could clean his room next time, once he had the cards weighted down.

He’d have lunch meanwhile or would read upstairs in Gerald’s old room. The girl had left before Dubin stopped working—he had eaten while she was in the master bedroom and as he went downstairs for coffee, had caught a look at her on hands and knees, shoving an aluminum hose under the double bed. But on the following Tuesday, when he left his study in mid-morning to visit the bathroom—he went sometimes to think a thought through—there she stood barefoot, a brush in her hand, grimly swabbing the toilet bowl.

Fanny sweated as Dubin apologized—he would use the downstairs toilet, no trouble at all. The biographer had recognized her; she seemed younger than he’d remembered, possibly because he now knew she was still in college. Or had he suddenly grown older? Her light hair hung loosely down her back, and he was again aware of the random bleached hairs under her chin—counted four or five and wondered why she hadn’t had them removed, a matter of esthetics. Fanny wore a faded denim wraparound skirt and black shirt without bra. Her abundant body, though not voluptuous, clearly had a life of its own.