- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- Jouhandeau

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- Jouhandeau

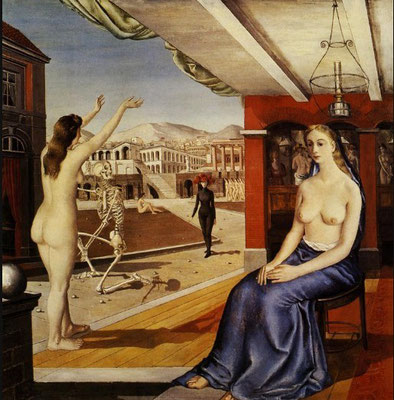

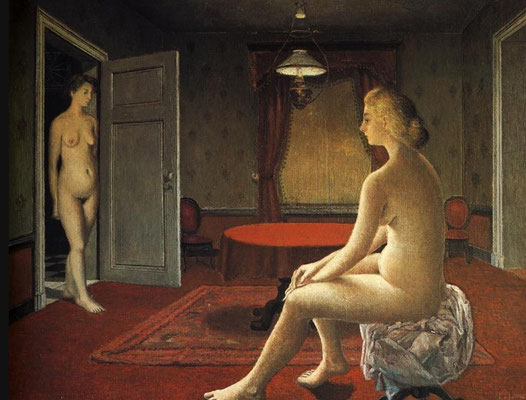

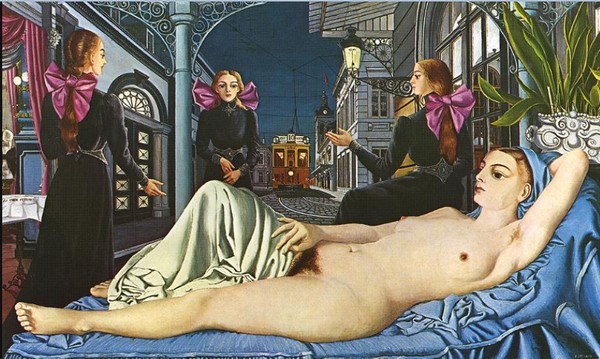

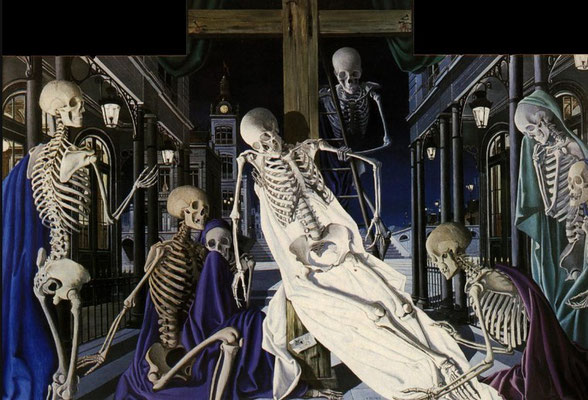

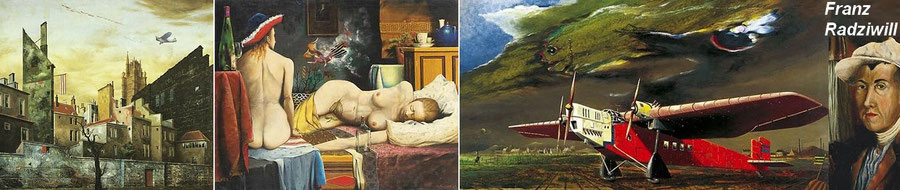

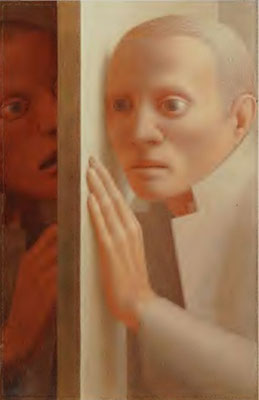

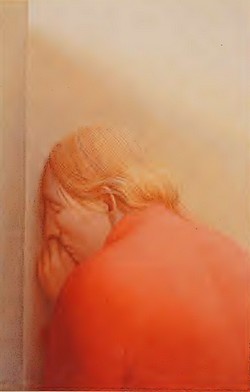

Pyke Koch (1901-1991) - Albert Carel Willink (1900 -1983) - Felice Casorati (1883 -1963) - Paul Delvaux (1897-1994) - George Tooker (1920-2011) ..

Last update: 11/11/2016

Le Réalisme magique (1920-1940)

Franz Roh désigne comme « réalisme magique » une pratique artistique devenue prédominante dans son pays depuis la Première Guerre mondiale, mais se développant fortement dans toute l'Europe : des éléments irrationnels surgissent dans un environnement réaliste; avec une objectivité froide et précise, l’homme y apparaît déshumanisé, soumis à l’angoisse, à travers des thèmes récurrents tels que le double portrait, le miroir, la mascarade, l’impassibilité du corps, la neutralité des objets. ("Nach-expressionismus, magischer Realismus : Probleme der neuesten europäischen Malerei, 1925"). L’expression fera date mais ne s'impose pas dans la durée compte tenu de l’hétérogénéité des styles, d’autres formulations lui seront substituées dans les années qui suivent : la Nouvelle objectivité et le vérisme en Allemagne, le néo-classicisme ou le surréalisme en France. Dans les années 30, toutefois, nombre d'artistes, européens ou américains, reprendront ce style pour fuir un contexte de crise économique et sociale, et tenter une fusion du réel et du fantastique : des ambiances parallèles et étranges viennent ainsi détruire un réalisme poussé à l'extrême et ouvrir un autre regard sur le monde.

Mais c'est en Espagne et en Amérique latine que le terme de "réalisme magique" va réapparaître notamment en littérature. Cette expression semble permettre de mieux appréhender une réalité avérée à travers la peinture quotidienne de populations latino-américaines pour en révéler toute la substance fabuleuse, irrationnelle. Le terme de « real maravilloso », apparu en 1949 sous la plume d'Alejo Carpentier (préface de son ouvrage "El reino de este mundo" ou "le Royaume de ce monde"), renvoie à une vision du monde spécifique par rapport aux genres et catégories importées d'Europe, comme le merveilleux, le fantastique ou les divers « réalismes », et comme l'écrira Octavio Paz, un "futur dans le passé et tous deux dans le présent.." Dans le « real maravilloso », l'écrivain tente de défaire le réel auquel il est confronté afin de découvrir ce qu'il y a de mystérieux dans les choses, la vie et les actions humaines. Il n'essaie pas de copier la réalité selon les normes en vigueur, comme les écrivains « réalistes », ni de la transgresser librement comme les surréalistes. Cette vision est partagée par des écrivains comme Horacio Quiroga (. Cuentos de amor, de locura y de muerte, 1916 ) , F. Hernandez ("les Hortenses", 1967), Garcia Marquez ("Cent Ans de solitude", 1967)....

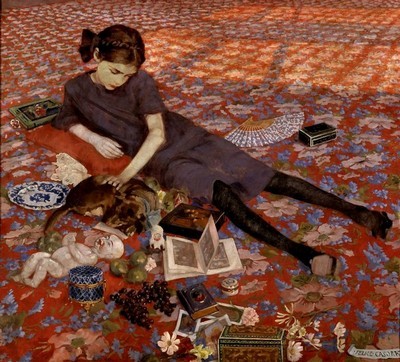

(Paul Cadmus, Manikins, 1951)

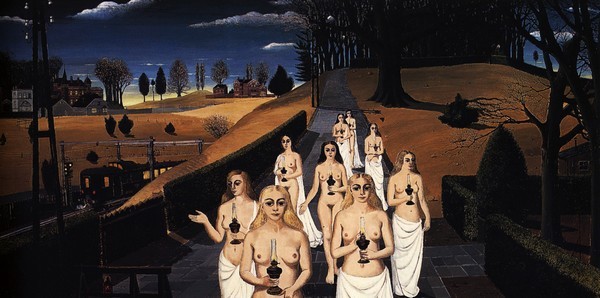

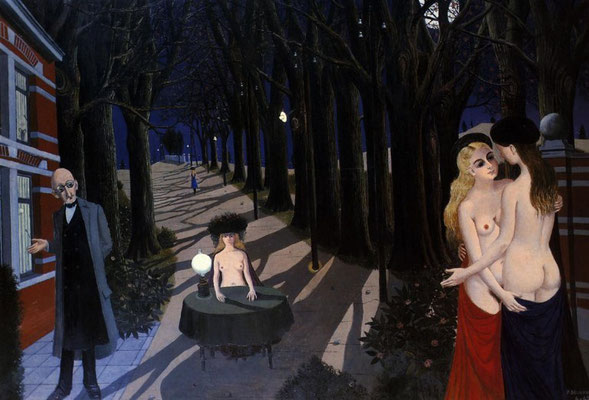

Un archétype du réalisme magique ?

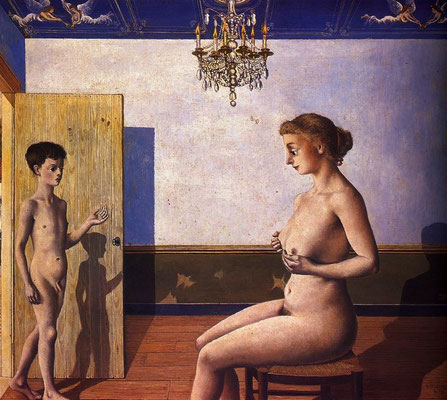

- « L'Aube sur la ville » (1940), des femmes nues ou vêtues de longues robes errent dans un espace urbain minéral et désert, aux architectures classiques. Leurs poses sont hiératiques, leurs regards absents. La lumière naissante de l'aube crée des ombres longues et une sensation de temps suspendu,

- « L'Entrée de la ville » (1940), des femmes marchant vers ou le long d'une architecture massive, l'acte banal d'entrer dans une ville devient une plongée dans un rêve éveillé.

- « La Ville inquiète » (1940-41), un tableau qui évoque explicitement l'état d'esprit de toute la série, l'anxiété, l'inquiétude, les personnages semblent plus agités, leurs mouvements moins paisibles que dans "L'Aube", c'est la manifestation picturale d'un état mental collectif.

Soit trois tableaux, créés dans une séquence temporelle très serrée, et qui forment un triptyque conceptuel qui définit l'apogée du réalisme magique chez Delvaux. « La Ville inquiète » est au Centre Pompidou à Paris, tandis que les autres se trouvent principalement au Musée Delvaux en Belgique ou dans des collections privées.

1. La Juxtaposition parfaite du Réel et de l'Irrationnel...

C'est le principe fondamental du réalisme magique, et Delvaux le maîtrise à la perfection.

- Le "Réel", le style est hyper-académique, méticuleux, presque photographique. Les pierres du bâtiment classique, les draperies des robes, les feuilles des arbres sont rendues avec un souci du détail et une précision illusionniste.

- Les bâtiments, inspirés de l'architecture gréco-romaine ou des gares, sont dessinés avec des perspectives rigoureuses et plausibles. Ils ancrent la scène dans un cadre reconnaissable Les personnages, bien que dans des poses étranges, sont anatomiquement corrects et modelés par une lumière réaliste.

- L'Irrationnel (la part de "magique"), le Scénario impossible ...

Des femmes nues ou semi-vêtues, dans un état de somnambulisme ou d'extase, se promènent dans un espace public architecturalement précis mais totalement invraisemblable. Un squelette masculin en costume, debout et vivant, converse (ou semble converser) avec une femme. Cette coexistence est présentée sans explication, comme une évidence.

2. L'Atmosphère d'Étrangeté Calme et d'Énigme ...

C'est une caractéristique cruciale qui le distingue du Surréalisme.

- Absence de drame : Aucun personnage ne semble surpris ou effrayé par la situation. Le squelette est accepté comme un interlocuteur normal. L'émotion dominante est une mélancolie silencieuse, une rêverie figée.

- Temporalité suspendue : La scène semble hors du temps. Est-ce un rêve ? Un souvenir ? Une vision ? Delvaux ne donne aucune clé. La lumière lunaire, froide et théâtrale, contribue à cette atmosphère de mystère métaphysique.

- L'« Inquiétante étrangeté » (Das Unheimliche) : Le spectateur est troublé non pas par un monstre, mais par le fait que l'ordinaire (une rue, des gens) soit devenu profondément étrange. Le réel est déstabilisé de l'intérieur.

3. La Méticulosité Technique au Service du Rêve ...

Delvaux n'utilise pas de techniques automatiques ou de distorsions expressionnistes. Il utilise le langage pictural le plus traditionnel et académique qui soit pour décrire l'impossible. C'est précisément cette fidélité au réel dans la forme qui rend l'irruption de l'irrationnel si puissante et crédible. Si le style était déformé (comme chez Dali), l'étrangeté serait attendue. Chez Delvaux, elle est bien plus subversive.

L'incipit de "Cent ans de solitude" de Gabriel García Márquez (1967), sans doute le plus emblématique et le plus représentatif passage littéraire qui incarne de manière absolue l'essence du réalisme magique ...

"Bien des années plus tard, face au peloton d’exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l’emmena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d’une vingtaine de maisons en glaise et en roseaux, construites au bord d’une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur

un lit de pierres polies, blanches, énormes comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n’avaient pas encore de nom et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plantait sa tente près du village et, dans un grand tintamarre de fifres et de tambourins, faisait part des nouvelles inventions.

Ils commencèrent par apporter l’aimant. Un gros gitan à la barbe broussailleuse et aux mains de moineau, qui répondait au nom de Melquiades, fit en public une truculente démonstration de ce que lui-même appelait la huitième merveille des savants alchimistes de Macédoine. Il passa de maison en maison, traînant avec lui deux lingots de métal, et tout le monde fut saisi de terreur à voir les chaudrons, les poêles, les tenailles et les chaufferettes tomber tout seuls de la place où ils étaient, le bois craquer à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s’en arracher, et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là où on les avait le plus cherchés, et se traînaient en débandade turbulente derrière les fers magiques de Melquiades.

« Les choses ont une vie bien à elles, clamait le gitan avec un accent guttural ; il faut réveiller leur âme, toute la question est là. » José Arcadio Buendia, dont l’imagination audacieuse allait toujours plus loin que le génie même de la Nature, quand ce n’était pas plus loin que les miracles et la magie, pensa qu’il était possible de se servir de cette invention inutile pour extraire l’or des entrailles de la terre. Melquiades, qui était un homme honnête, le mit en garde « Ça ne sert pas à ça. »

Mais José Arcadio Buendia, en ce temps-là, ne croyait pas à l’honnêteté des gitans, et il troqua son mulet et un troupeau de chèvres contre les deux lingots aimantés. Ursula Iguaran, sa femme, qui comptait sur ces animaux pour agrandir le patrimoine domestique en régression, ne parvint pas à l’en dissuader. « Très vite on aura plus d’or qu’il n’en faut pour paver toute la maison », rétorqua son mari. Pendant plusieurs mois, il s’obstina à vouloir démontrer le bien-fondé de ses prévisions. Il fouilla la région pied à pied, sans oublier le fond de la rivière, traînant les deux lingots de fer et récitant à haute voix les formules qu’avait employées Melquiades.

La seule chose qu’il réussit à déterrer, ce fut une armure du XVe siècle dont tous les éléments étaient soudés par une carapace de rouille et qui sonnait le creux comme une énorme calebasse pleine de cailloux. Quand José Arcadio Buendia et les quatre hommes de son expédition parvinrent à désarticuler l’armure, ils trouvèrent à l’intérieur un squelette calcifié qui portait à son cou un médaillon en cuivre contenant une mèche de cheveux de femme..."

C'est la technique narrative la plus caractéristique du genre. Le narrateur connaît déjà toute l'histoire, le passé, le présent et le futur des personnages. Un événement futur et dramatique (l'exécution) est lié de manière prosaïque à un souvenir d'enfance anodin (découvrir la glace). Le temps ici n'est pas linéaire. Le destin et la mémoire sont tissés dans un même tissu, créant une atmosphère de fatalité et de légende. Le merveilleux (la prophétie) est intégré au récit comme une donnée factuelle. C'est le cœur du réalisme magique. L'élément "magique" n'est pas présenté comme une rupture, mais comme une partie naturelle du monde....

Il existe des liens très forts et significatifs entre l'essor du réalisme magique dans la littérature et dans la peinture durant la première moitié du XXe siècle, même si ces liens sont souvent de nature parallèle et de convergence idéologique et esthétique, plutôt que le résultat d'une influence directe et organisée...

Les deux mouvements émergent en réaction à des crises de la modernité :

- En Europe, l'horreur de la Première Guerre mondiale, l'échec perçu du rationalisme et du progrès technique (qui a conduit aux tranchées et aux gaz de combat), et la montée des régimes totalitaires créent un profond sentiment de désillusion. La confiance dans un monde ordonné et structuré par la raison s'effondre.

- En Amérique Latine, les pays sont en pleine construction de leurs identités nationales post-coloniales. Ils cherchent à se définir en marge des modèles européens et nord-américains. Leur réalité est perçue comme unique, où les mythes ancestraux, les croyances populaires et une histoire souvent violente coexistent avec une modernité chaotique.

Dans les deux cas, le réalisme strict ou le naturalisme est jugé insuffisant pour saisir cette nouvelle complexité. Il faut un langage qui puisse intégrer l'étrange, l'onirique et le mythique dans le tissu du réel.

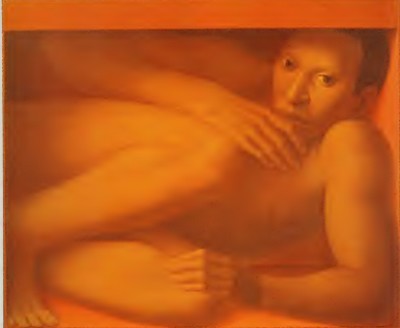

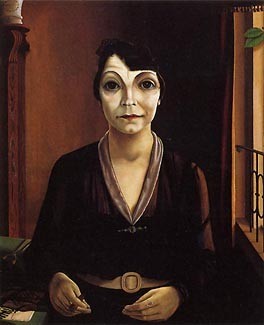

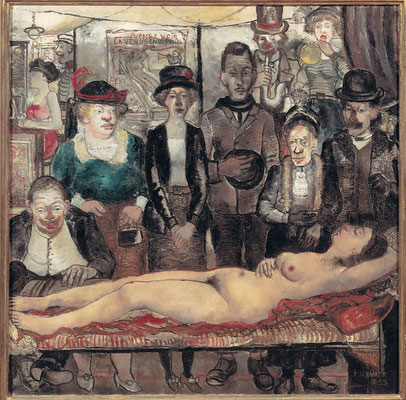

Pyke Koch (1901-1991)

Comprise comme une entreprise délibérée de parodie des institutions sociales, morales et esthétiques, sa peinture est toujours d'une précision technique quasi photographique, certaines de ses œuvres ayant d'ailleurs été réalisées d'après des photographies (Poésie de minuit, 1931) ou à partir de séquences de films (Portrait de Asta Nielsen, 1929). Son œuvre débute en 1929-30 et s'applique essentiellement au thème de la " Femme fatale ", qui, mêlé à celui de la " Magna Mater ", exerce sur lui un double phénomène d'attraction-répulsion : dans Bertha d'Anvers (1931, La Haye, Gemeentemuseum) et le Stand de tir, (1931, Rotterdam, B. V. B.). Les œuvres se situent dans des espaces le plus souvent vides et clos (Nocturne, 1930, Arnhem, Gemeentemuseum ; Souvenir d'un songe, 1966), ou encore dans un monde nocturne, artificiel et mécanisé (la foire, le cirque) .

Pyke Koch s'est principalement identifié, surtout dans la première partie de sa carrière, au mouvement allemand de la Nouvelle Objectivité. Ce mouvement, né en réaction à l'expressionnisme et aux horreurs de la Première Guerre mondiale, prônait un retour à l'ordre, à la clarté formelle et à une représentation froide, précise et souvent impitoyable de la réalité.

Mais la branche "veriste" de la Nouvelle Objectivité (avec des artistes comme Otto Dix ou George Grosz) glissait souvent vers une forme de réalisme magique. La précision extrême (le "réalisme") servait à révéler l'étrangeté, la monstruosité ou l'inquiétante étrangeté (le "magique") du monde moderne. Koch appartenait à cette mouvance.

Koch était un intellectuel qui réfléchissait profondément à son art. Il a explicitement rejeté l'abstraction et défendu la figuration. Il croyait en la nécessité de représenter le monde visible, mais pour en extraire une vérité plus profonde, souvent troublante. Il ne cherchait pas à peindre le rêve pur (comme les Surréalistes), mais à révéler le mystère inhérent au réel, non pas peindre des choses que personne n'a jamais vues, mais des choses que tout le monde voit, et leur donner une tournure inattendue.

Koch était un virtuose de la peinture à l'huile, capable de rendre les textures (la peau, le métal, le bois, la fourrure) avec une précision photographique. Cette maîtrise du "réel" est la condition sine qua non pour que l'élément "magique" opère.

Ses sujets sont souvent des scènes de rue, des intérieurs, des portraits. Mais il y insère une dissonance, des lumières artificielles et des contrastes violents (ses scènes nocturnes sont éclairées par des réverbères qui créent des ombres mystérieuses et théâtrales), des figures ambigües et inquiétantes (ses personnages peuvent avoir des regards vides, des poses rigides, ou être engagés dans des actions inexplicables). S'y ajoute la présence récurrente de certains objets (comme le "Traineau", 1937) dans des contextes improbables crée un sentiment de mystère et de menace latente.

L'atmosphère d'inquiétante étrangeté (Das Unheimliche) est sa marque de fabrique. Ses tableaux ne montrent pas des monstres, mais un monde où la normalité est légèrement décalée, générant un profond malaise chez le spectateur. La rue elle-même, la nuit, devient un lieu magique et menaçant....

« Pyke Koch » (2022), sous la direction de Meta Knol et le Centraal Museum d'Utrecht, a été publié à l'occasion d'une grande rétrospective au Centraal Museum (qui détient la plus grande collection de ses œuvres), c'est l'ouvrage le plus à jour et le plus complet. Il bénéficie des recherches les plus récentes, d'illustrations de haute qualité et aborde toutes les périodes de sa carrière. C'est actuellement la référence absolue. « Pyke Koch » (1991), de Rudi Fuchs (ancien directeur du Stedelijk Museum Amsterdam), publié de son vivant, est une monographie de référence. Rudi Fuchs est un critique d'art majeur et son analyse a grandement contribué à la reconnaissance et à la compréhension de Koch. Il offre une perspective historique cruciale.

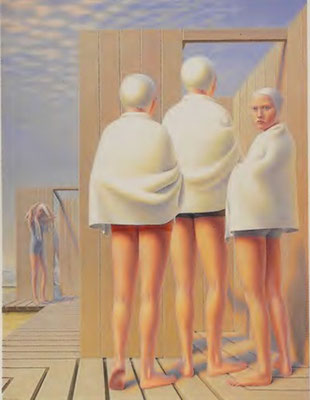

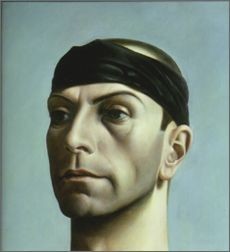

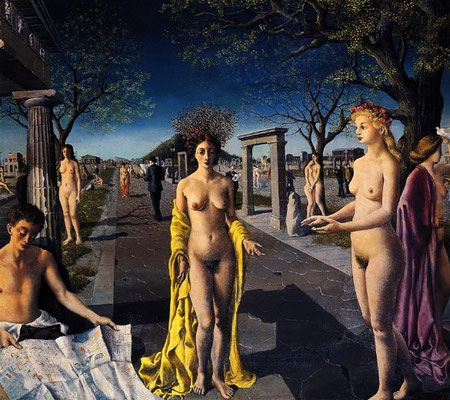

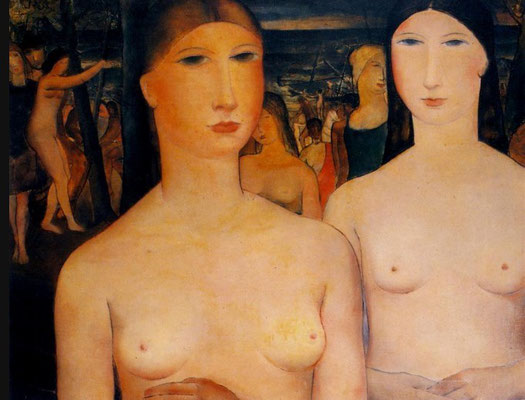

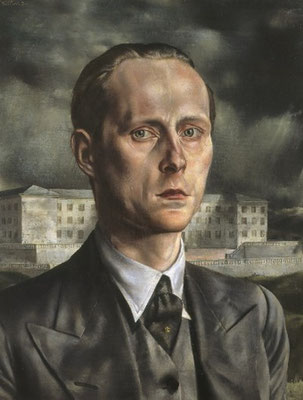

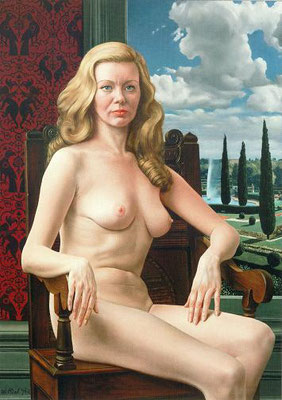

Albert Carel Willink (1900 - 1983)

est un peintre néerlandais, natif d'Amsterdam, considéré comme le représentant le plus important du "réalisme imaginaire" (Magisch Realisme), - Willink l'a lui-même appelé " Fantastique du réalisme imaginaire " (Fantastisch of Imaginair Realisme) -, combinant photo-réalisme et une extrême attention aux détails, pour représenter des situations mystérieuses et parfois inquiétantes : un amour obsessionnel de la réalité qui le faisait prendre des centaines de photos pour ensuite y réfléchir et rapporter cela à propre réalité personnelle.

Il a également exercé une importante activité de portraitiste, dans laquelle on retrouve la même maîtrise technique : "Zelfportret" (1934, Kasteel Ruurlo; 1941, Museum Arnhem), "Portret Ludzer Eringa" (1926),.. Willink a expérimenté toutes sortes de mouvements artistiques et de styles d'artistes et c'est à partir des années 1930 que sa peinture se fait de plus en plus réaliste. En réaction face à un monde de dépression et plongé dans l'incertitude, et las des nombreux mouvements artistiques expérimentaux, il décide de revenir aux techniques traditionnelles de la peinture.

Le voyage que fait Willink en Italie en 1931 joue un rôle important dans le développement de ce style. Il fait aussi connaissance avec l'œuvre de Giorgio De Chirico dont le penchant pour le vide, la profondeur, les étranges pièges lumineux et les ombres extrêmes inspireront également ses peintures : "Late Bezoekers aan Pompeï", "De jobstijding" (1932, Stedelijk Museum Amsterdam), "Chateau en Espagne" (1939).

Son atelier était situé sur la Ruysdaelkade à Amsterdam, surplombant le Rijksmuseum. Après la guerre, maître reconnu du réalisme magique, reconnu pour sa précision et sa virtuosité technique, sa solitude fut grande dans un univers où la peinture prennait une direction complètement différente de la sienne, notamment celle de l'abstraction-expressionnisme (De schilderkunst in een kritiek stadium, 1950), 'De hedendaagse schilderkunst is voer voor psychiaters, niet meer voor kunstminnaars" (La peinture contemporaine est de la nourriture pour les psychiatres, plus que pour les amateurs d'art)... Reste que Carel Willing est une des grandes figures de la peinture hollandaise du XXe, représenté dans nombre de musées (Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Amsterdam, Museum voor Moderne Kunst, Arnhem, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen..) et que, dans la région boisée de l’Achterhoek, le château de Ruurlo (Kasteel Ruurlo) expose 45 de ses oeuvres...

De vrouwen in het leven van Carel Willink? Les femmes inspiratrices du peintre? Mies van der Meulen, Wilma Jeuken, Mathilde de Doelder, Sylvia Quiël. Poser pour Willink nécessitait une préparation rigoureuse, la photographie et une approche des plus précises portant sur les couleurs, la lumière, venait compléter son regard.

Mies van der Meulen, modèle et épouse de 1926 à 1928, "Meisje met bal" (1925), "Ariadne van Bolivie" (1926, Museum Arnhem), "De semafoor" (1926). Wilma Jeuken (1925-1960), qu'il rencontre et épouse au début des années 1930 et qu'il peint dans onze tableaux (Wilma, 1932, Self portrait with Wilma van der Meulen, 1934), dont le bien connu "Portret van Wilma" de 1952.

A 69 ans, Willink entre dans une vie sntimentale qui va quelque peu se compliquer et alimenter bien des commentaires. En 1969, il épouse Tilly de Doelder, 31 ans, qui devient Mathilde Willink , "mijn inspirerende, mooie, verwende en kostbare muze", la muse tant vénérée qu'il peint dans "Portret van Mathilde de Doelder" (1963) et qui lui redonne vie et inspiration, jusqu'à devenir une "oeuvre d'art vivante" (levende kunstwerk).

Mais en 1975, alors qu'il vient de terminer "portret Mathilde Willink", le peintre fait la connaissance, après Andrée Rupp, de Sylvia Quiël, 31 ans et elle-même peintre et sculpteur, ils vont ainsi se compléter l'un l'autre (Rustende dryade, 1977, Rustende Venus, 1978), et par dépit Mathilde détruit en grande partie deux de ses portraits parmi les plus connus, 1952 et 1963, la querelle déchaînera tous les médias en Hollande... Carel Willink épouse Sylvia Quiël en 1977 et ne la quittera plus jusqu'à sa mort en 1983...

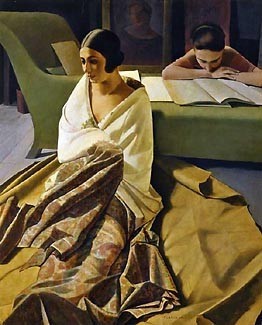

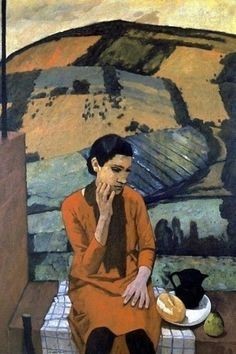

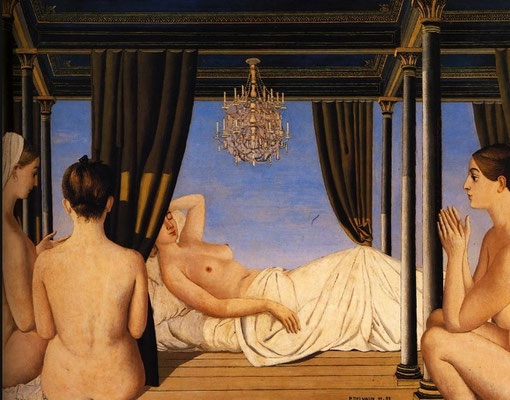

Felice Casorati (1883 - 1963)

Il vécut et travailla à Turin, mais sa formation artistique apparaît fortement influencée par le Jugendstil, l'art de Toorop et par la Sécession viennoise, comme le montrent son œuvre graphique et ses premières peintures (les Vieilles, 1908-1909, Rome, G. A. M. ; Portrait de la sœur de l'artiste, 1908, Turin, G. A. M.).

Son évolution s'effectue en marge des mouvements et lui permet de développer à travers une interprétation personnelle quelques principes de la peinture métaphysique, à laquelle il se rallie à partir de 1919 à la suite de la lecture de la revue Valori Plastici (la Femme et l'armure, 1921). Dans ses portraits et natures mortes, l'univers intime et familier se fige en un monde silencieux et austère où une analyse lucide des formes et de l'espace abolit toute sensibilité.

On peut dire de Felice Casorati qu'il est un maillon crucial dans la généalogie du réalisme magique européen, occupant une position unique entre la Pittura Metafisica et le Realismo Magico. Son œuvre démontre que le réalisme magique n'est pas uniquement une affaire de contes et de miracles, mais peut aussi être une exploration du mystère contenu dans les formes, les silences et les regards. Il a créé un univers où la beauté classique et la précision formelle servent à révéler l'inquiétante étrangeté qui habite le monde le plus familier. C'est un réalisme magique intérieur, méditatif et profondément italien.

Casorati peint des figures, des natures mortes et des intérieurs avec un réalisme formel impeccable. Les volumes sont solides, les drapés précis, les perspectives souvent rigoureuses. Cependant, cette réalité est imprégnée d'une étrangeté silencieuse et énigmatique.

Ainsi, dans "Silenti difficili" (1925), des objets quotidiens (verres, fruits) sont disposés avec une géométrie si parfaite et une lumière si froide qu'ils semblent appartenir à un monde métaphysique et suspendu, proche de la peinture de Giorgio Morandi. Ses toiles dégagent un sentiment de temps arrêté, de mystère impénétrable. Les personnages, souvent des femmes ou des adolescents, ont des regards absents, fixes, et semblent appartenir à un rêve éveillé. Il n'y a pas d'action, mais une présence intense et immobile.

Dans "Mercoledì delle Ceneri" (1930), un groupe de personnages, dont une fillette au regard troublant, est figé dans une composition théâtrale. La scène est réaliste, mais l'ambiance est celle d'un rituel silencieux et inexplicable.

Comme les réalistes magiques latino-américains qui intégraient leurs mythes dans le réel, Casorati réinterprète la grande tradition de la peinture italienne (Renaissance, Piero della Francesca) à travers le prisme d'une sensibilité moderne et inquiète. Ses figures ont parfois la solennité et la pâleur des portraits de la Renaissance, mais leur psychologie est moderne et énigmatique.

Les spécialistes évoquent un "Réalisme Magique Métaphysique". Casorati se distingue par une approche plus intellectualisée et formelle que celle d'un Delvaux ou d'un Tooker. Chez lui, la "magie" naît moins d'un scénario onirique que d'une rigueur géométrique et compositionnelle poussée à l'extrême. L'étrangeté est le produit de la déformation subtile des perspectives, de l'aplatissement des espaces et de l'équilibre parfait des masses, qui créent un sentiment de malaise. L'élément surnaturel n'est pas montré (pas de squelettes vivants ni d'ascensions au ciel). Il est implicite, contenu dans l'atmosphère et l'état d'âme des personnages. C'est une magie de l'être, non de l'action.

Casorati est souvent (et à juste titre) associé à la Peinture Métaphysique de Giorgio de Chirico et Carlo Carrà. Ce mouvement, qui explore le mystère derrière les apparences du monde réel, est un cousin germain du réalisme magique. La frontière entre les deux est souvent floue dans son cas...

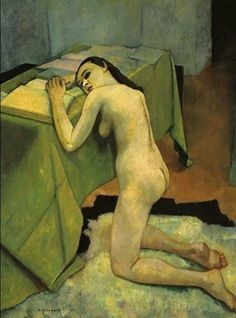

Paul Delvaux (1897-1994)

Paul Delvaux suit les cours de l'Académie des beaux-arts de Bruxelles de 1920 à 1924. C'est en découvrant un tableau de Giorgio De Chirico "Mélancolie et

mystère d'une rue", que Delvaux trouve sa voie. Apparenté au Surréalisme à son corps défendant ("J'ai certainement été influencé par De Chirico et André Breton, mais je n'aime pas tellement qu'on

me range sous leur bannière"), épris de ses propres rêves, hanté par une enfance dont il semble prisonnier (subissant l'ascendant de sa mère, il a été élevé dans la crainte du monde féminin),

Delvaux se situerait plutôt, de même qu'un Balthus, dans le vaste courant du "Réalisme magique", qui, durant l'entre-deux-guerres, jeta une passerelle entre le fantastique du Surréalisme et la

démarche plus mesurée des peintres dont le regard ne quittait point ce côté-ci du miroir.

Du surréalisme, il affirme encore : "ce qui m'en rapproche, c'est le sens poétique. Ce qui m'en sépare, c'est la théorie." Il doit respectivement à De Chirico et à Magritte le sens d'un espace inquiétant à force de lumineuse évidence et la situation incongrue des figures.

Des femmes nues semblent attendre que le mâle, vêtu, les sorte de leur apparente léthargie; il emprunte à Ingres certains corps, à Poussin certains profils; il est le "peintre des gares tristes", de scènes étranges où tout mouvement semble s'être arrêté. "On ne devrait jamais oublier qu'une peinture est une peinture, c'est-à-dire une autre réalité", disait-il. Le style néo-classique lui permet de représenter tous ses fantasmes et on a pu lui reprocher effectivement des scénographies trop répétitives.

Sa peinture, lisse, polie, évoquent un monde de vitres transparentes, de miroirs, comme pour empêcher tout contact, tout possible assouvissement d'un désir. Les peintures murales réalisées chez Gilbert Périer à Bruxelles en 1954, comptent parmi les meilleures créations de l'artiste. Delvaux est représenté dans les musées belges, à la Tate Gal. de Londres, à Paris (M.NAM) et à New York (MOMA).

« Paul Delvaux : Catalogue raisonné de l'œuvre peint » (Fondation Paul Delvaux, sous la direction de Françoise Gérard) constitue sans doute la référence ultime du peintre. C'est l'inventaire complet et définitif de toutes les peintures de l'artiste, établi avec la plus grande rigueur scientifique. Il recense les œuvres, leur provenance, leur exposition, leur bibliographie et est illustré de nombreuses reproductions. C'est l'outil indispensable pour les chercheurs, les conservateurs de musée et les collectionneurs.

« Paul Delvaux » (1991), de Suzi Gablik (critique d'art majeure) et Marcel Paquet, publié à l'occasion d'une grande rétrospective, est souvent considéré comme la monographie classique de référence. Gablik offre une analyse profonde et poétique de son univers, de ses thèmes récurrents (trains, gares, squelettes, femmes) et de sa place dans l'histoire de l'art du XXe siècle. La qualité des reproductions est excellente. Plus récent, « Delvaux » (2018), de Laura Neve (historienne de l'art et experte de Delvaux), offre une synthèse brillante et accessible de la vie et de l'œuvre de l'artiste. Laura Neve a un accès privilégié aux archives et propose une lecture claire et documentée, parfaite pour une première approche sérieuse. Il est magnifiquement illustré.

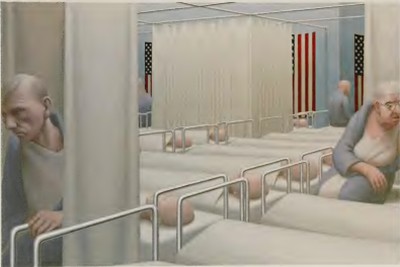

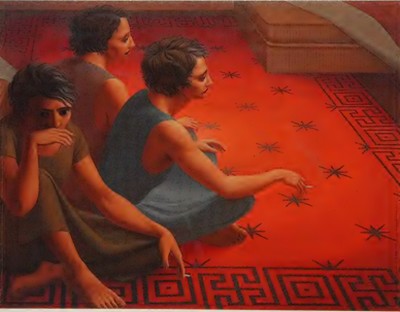

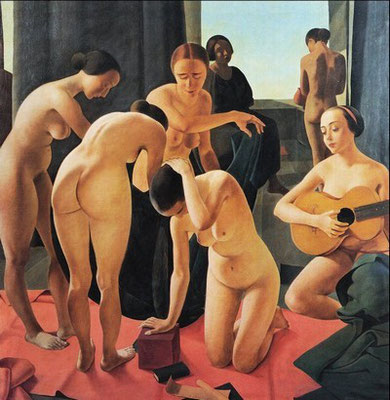

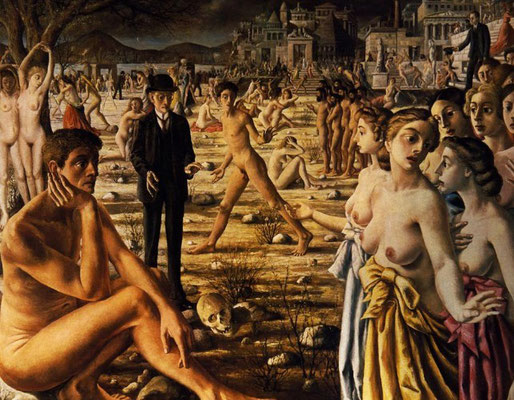

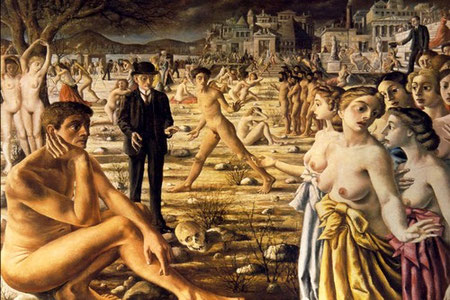

George Tooker (1920-2011)

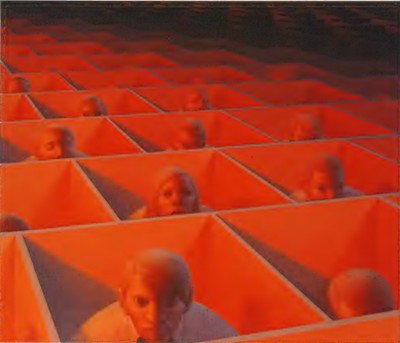

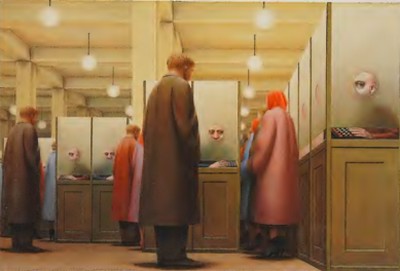

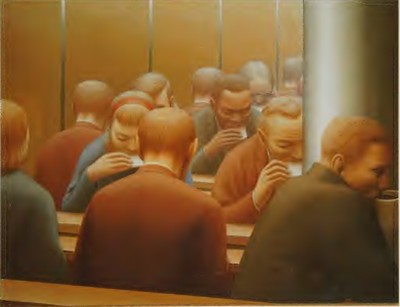

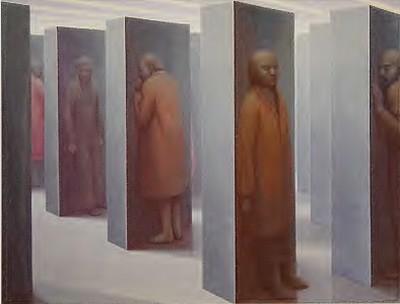

Natif de Brooklyn (New-York), George Tooker restitue dans ses œuvres l'angoisse et l'aliénation du XXe siècle, notamment dans "Subway" (1950), où des banlieusards inquiets croisent des inconnus, "The Waiting Room" (1957), qui dépeint des clients faisant la queue passivement, "Landscape with Figures" (1965-1966), qui ne laisse apercevoir que des visages d'employés de bureau par delà un dédale de boxes. Les peintres américains Paul Cadmus (1904-1999), connu pour son homoérotisme, et Jared French (1905) furent un temps ses grands inspirateurs.

Le réalisme magique de George Tooker est principalement une arme de critique sociale et une exploration de la condition humaine dans le monde moderne. La "magie" réside dans une singulière intensification poétique de l'isolement urbain...

Son œuvre est imprégnée du sentiment de paranoïa, de menace invisible et de peur nucléaire qui caractérisait l'époque. La sensation d'être piégé, surveillé et impuissant est palpable. Homosexuel dans une Amérique très conservatrice, Tooker a souvent exploré les thèmes de l'identité cachée, du désir et de la différence. Ses personnages ont parfois une androgynie frappante, et ses compositions peuvent évoquer la difficulté de connexion authentique dans un monde de conventions...

George Clair Jr. Tooker naît le 5 août 1920 dans le quartier new-yorkais de Brooklyn. Après avoir obtenu un diplôme de lettres à l'université Harvard en 1942, il se lance dans des études artistiques. Inscrit aux cours de Reginald Marsh à l'Art Students League de New York, il est alors influencé par Paul Cadmus (lequel l'introduit à la technique de la tempera à l'œuf) et Jared French. Le séjour en Europe qu'il effectue aux côtés de ces deux mentors renforce son intérêt pour la peinture italienne du Moyen Âge et de la Renaissance. Le jeune artiste présente son travail à l'exposition Fourteen Americans au Museum of Modern Art en 1946, puis au Whitney Museum of American Art. Il signe des toiles lumineuses à résonance sociale qui évoquent l'amour, la mort, la sexualité, la douleur, l'aliénation, le vieillissement, l'isolement et la foi. Ses peintures à la tempera, aux couleurs douces et aux formes arrondies, représentent en effet des scènes sinistres et obsédantes.

Parmi les plus marquantes figurent "Children and Spastics" (1946), dans laquelle des enfants sadiques malmènent trois hommes efféminés ; "Subway" (1950), où des banlieusards soucieux croisent des inconnus ; "The Waiting Room" (1957), qui dépeint des clients attendant leur tour passivement ; ainsi que "Landscape with Figures" (1965-1966), où seuls les visages d'employés de bureau surgissent au-dessus d'un dédale de boxes. Dans des œuvres comme « Government Bureau » (1956), il dépeint la bureaucratie comme un labyrinthe kafkaïen et déshumanisant. La répétition des personnages presque identiques, assis dans des boxes à l'infini, crée un sentiment de réalité magique cauchemardesque.

Bien que le style narratif de George Tooker ne soit plus apprécié à partir de la fin des années 1960, son travail connaît un regain d'intérêt au début du XXIe siècle, grâce aux rétrospectives organisées par le National Academy Museum de New York en 2008 et par la Pennsylvania Academy of Fine Art de Philadelphie en 2009. Lauréat de la National Medal of Arts en 2007, le peintre meurt quelques années plus tard, le 27 mars 2011, à Hartland, dans le Vermont...