- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- Jouhandeau

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

Boom latinoamericano - Carlos Fuentes (1928-2012, Mex.), "La Muerte de Artemio Cruz" (1962), "La región más transparente" (1958), "Zona sagrada" (1967), "Terra Nostra" (1975), " La cabeza de la hidra "(1978), "Frederico à son balcon" (2012) - Manuel Mujica Lainez (1910-1984), "Bomarzo" (1962) - ...

Last update: 03/11/2017

Carlos Fuentes est un maître de la littérature mondiale moderne, il a su traduire son engagement politique sous une forme romanesque alliant expérimentation technique et libre fantaisie. Avec la traduction de ses œuvres majeures en français et en anglais, sa réputation a dépassé les frontières de son Mexique natal et de la littérature hispanique et est devenue internationale. Maintenant, chaque nouveau roman stimule les revues populaires et savantes dans les périodiques de Mexico et Buenos Aires à Paris et New York....

La trame complexe de "La muerte de Artemio Cruz", son exubérance de style et sa densité historique et psychologique sont inhabituelles en ce début des années 1960. Son caractère exigeant pousse le lecteur à lire d'une nouvelle manière.

Tandis qu'il agonise, Artemio Cruz se multiplie en prenant la forme de trois voix et trois temps strictement alternés: la première personne, "Je", parle au présent et fait le récit de son agonie. La deuxième personne, "Tu", est son jumeau imaginaire, dont les souvenirs sont exprimés dans un futur immédiat et peut-être repoussé à jamais. Finalement, la troisième personne, "Il", est le protagoniste de douze épisodes ou étapes de sa vie. Dans chaque cas, d'autres voix et d'autres temps apparaissent de façon très variée. Cet arrangement complexe forme une biographie complète: celle d'un magnat mexicain qui, de 1889 à 1959, représente |'histoire de son pays. C'est un récit situé pendant la révolution et nourri par les réalisations de cette dernière. On trouve dans son sillage des amours détruites par le combat, la lâcheté et la trahison, la maltraitance, l'humiliation et la corruption. À la fin, Cruz souffre d'une attaque cardiaque. Entouré de sa famille, de sa secrétaire, d'un prêtre et des médecins - chacun offrant une image différente de l'homme en train d'agoniser -, le magnat affronte les carrefours d'un passé et d'un futur où sont mêlées imagination et mémoire.

Carlos Fuentes (1928-2012)

Natif de Panama, grandi dans une famille où le père a exercé des fonctions diplomatiques, voyagé à travers le monde, des États-Unis à l’Europe, en passant

par l’Amérique latine, et lui-même ambassadeur du Mexique en France de 1975 à 1977, Carlos Fuentes s'est toujours interrogé sur l'étrange paradoxe d'une Amérique latine dont la vitalité créative

et culturelle est indiscutable, et traversée de part en part par un chaos politique et social qui la ronge : le Mexique est dans cette optique un concentré de cette situation, la richesse

culturelle de son métissage heurte les couches historiques et symboliques successives qui qui coexistent, la cosmologie indigène, l'interprétation espagnole du christianisme, la vision

simplificatrice et individualiste de la bourgeoisie d'orinine européenne, autant d'expressions, de signes, de correspondances d'une violence latente dont l'écriture doit se saisir et tenter

d'expurger. Au bout de l'intrigue, le rêve, le mythe, la mort font éclater le langage, écartèlent les existences..

"La muerte de Artemio Cruz" (1962, La mort d'Artemio Cruz)

Artemio Cruz, député, propriétaire d'un grand journal de Mexico, personnage puissant qui a su exploiter à son profit des mœurs politiques corrompues dont les grands bouleversements sociaux favorisent l'épanouissement, agonise, entouré par ses proches, sa femme Catalina, sa fille Teresa, son médecin, un prêtre et son secrétaire Padilla. Il se remémore tant les principales étapes de sa vie que la Révolution mexicaine à laquelle il participa : il a passionnément aimé, à vingt ans, une jeune fille, Regina, qu'il a retrouvée massacrée après un combat, tragédie qui a marqué toute son existence, et qui transforma son idéal en une implacable volonté de puissance. Mais d'autres raisons affleurent, toutes les ambiguïtés et les paradoxes de l'histoire récente du Mexique au travers de cette bourgeoisie qui, portée par la Révolution, en a trahi l'esprit. (Editions Gallimard, Trad. de l'espagnol (Mexique) par Robert Marrast).

Comme dans "La Plus Limpide Région", "La muerte de Artemio Cruz", c'est le Mexique, un pays qui serait "inapte à la tranquillité" et "passionné de convulsions", cet "infortuné pays qui à chaque génération doit détruire les anciens possesseurs et les remplacer par de nouveaux maîtres, aussi cupides et aussi ambitieux que les précédents". Toutefois, il ne s'agit pas pour Fuentes de faire le procès de toute une société, héritière égoïste d`une révolution dont elle a trahi l`esprit. Il s'agit de présenter en gros plans l`un de ses membres influents ou, si l'on préfère. d`établir le portrait-robot d'un grand bourgeois mexicain contemporain, puis, à la manière d`une enquête policière, de donner peu à peu à ce portrait-robot - par une série de confidences du "suspect" - des traits précis, personnels, toute une psychologie, qui sont ceux du véritable fossoyeur du Mexique moderne.

Quand s`ouvre le roman - en 1959 - Artemio Cruz, frappé brutalement par la maladie, est sur son lit d'agonisant. Il a soixante et onze ans et, depuis de longues années, est l`un des maîtres du Mexique. Propriétaire d'un grand journal de Mexico, c'est aussi un homme d'affaires actif. Un mur entier de son bureau est recouvert par un tableau qui indique l'étendue de celles-ci et leurs relations entre elles : investissements immobiliers. gisements de soufre pur, mines, concessions forestières, usines de tuyaux, participation à une chaîne d'hôtels, commerce de poisson, consortiums financíers, réseau d'opérations boursières, représentations légales de compagnies nord-américaines, actions dans des compagnies étrangères, etc., sans compter "un détail qui n'apparaît pas dans le tableau" : quinze millions de dollars, déposés dans des banques de Zurich, Londres et New York.

Il a, bien entendu, ses résidences luxueuses de milliardaire - l`une où vit sa femme Catalina; l`autre. où vit sa maîtresse Lilia - et sa voiture de luxe, "construite spécialement. avec air conditionné, bar, téléphone, coussins pour les reins et tabouret pour les pieds". Trouvant intolérables "l'incompétence, la misère, la saleté, l'aboulie, la nudité" du pays où il est né. Il s`est façonné à l'image des puissants voisins du Nord, les financiers américains dont il admire l'efficacité, le confort, l'hygiène, la puissance, la volonté. Comme eux, il s`est formé seul.

Il est parti de rien, ou plutôt d`une révolution gagnée. A la fin de celle-ci, il a prêté à court terme et à intérêt élevé aux paysans, puis il a acquis des terrains autour de la ville de Puebla, en prévision de son extension, et "grâce à une amicale intervention du président en exercice", des terrains pour lotissements à Mexico.

Homme de confiance des capitalistes nord-américains dont il a été le prête-nom, intermédiaire dans les grandes transactions entre New York et le gouvernement mexicain, il s'est rendu propriétaire du plus grand journal de Mexico et dés lors a pu jouer avec la société mexicaine comme avec une balle : pressions sur la Bourse pour faire monter ou descendre les valeurs selon qu`il a eu besoin de vendre ou d`acheter, scandales politiques pour discréditer l`adversaire et terroriser les leaders amis, campagnes de presse pour la répression des luttes sociales...

Son pari, à ses débuts, a été "tout ou rien", un pari dangereux qui l'a poussé sans cesse «"à risquer sa peau", "à naviguer en eaux troubles" - le seul milieu où il se sente à l`aise -, à exercer tyranniquement sa volonté de puissance. Ainsi, dans ce Mexique où trop d'hommes croient que vivre, c'est " survivre" en obéissant aveuglément aux puissants du jour, il est devenu un dieu. Au moment où le curé lui donnera l'extrême-onction, Artemio Cruz s'interroge, "c'est cela être Dieu, n'est-ce pas ? Etre craint et haï et tout le reste, c'est cela être Dieu, pour de bon. n'est-ce pas?" Tel est le Cruz que ses contemporains ont pu observer

avant que la mort ne le menace. Mais qui est vraiment ce personnage somme toute exceptionnel? Quel homme se cache derrière ce monstre dominateur, ce cynique qui sur son lit d`agonisant trouve encore la volonté de surveiller ceux qui l`entourent et de se jouer une dernière fois de sa femme et de sa fille détestées ?

"La región más transparente" (1958, La Plus Limpide Région)

Dès son premier roman, Carlos Fuentes donne à voir les violences, la solitude et l’obscurité qui cernent les habitants d’une ville, Mexico, prise dans

le chaos de sa vie urbaine et auquel répond un récit éclaté, fragmenté. "On pourrait comparer cette œuvre fougueuse et violemment lyrique à un puzzle gigantesque dont les pièces innombrables

auraient été démontées, dispersées, puis à nouveau rassemblées en désordre. Si le centre même du livre - la pièce maîtresse du puzzle morcelée elle aussi - est situé à Mexico au cours de l'année

1951, les mille fragments qui viennent l'interrompre se jouent sur plusieurs plans où le temps et l'espace tour à tour se juxtaposent et se brisent. La bourgeoisie, le prolétariat, l'aristocratie

se disputent successivement le pouvoir, les privilèges du luxe et de la mauvaise foi. Là où se jouaient autrefois l'héroïsme et le goût du sacrifice, triomphent aujourd'hui l'égoïsme,

l'abjection, et la passion d'opprimer chez ses héros les plus purs. D'étranges figures humaines (prostituées et princesses, écrivains et actrices, politiciens, industriels et chauffeurs de taxi)

tracent, à travers ce fourmillant tableau, des trajets qui, malgré une succession de ruptures ininterrompues, construisent petit à petit, avec un admirable sens de la mémoire et de l'observation,

l'architecture du Mexique contemporain et de la société encore informe qui le compose." (Editions Gallimard, Trad. de l'espagnol (Mexique) par Robert Marrast).

"Terra Nostra" (1975, Terra Nostra)

Immense roman de presque huit cents pages, à la croisée de l'histoire, de la mythologie, de la philosophie, qui couvre deux mille ans d’histoire en

explorant les racines de la "découverte" du Nouveau Monde par un empire Espagnol sur le déclin : Charles Quint, Philippe II, Charles II composent la figure du Grand Monarque. Don Quichotte côtoie

Don Juan. Jeanne la Folle croise des inventeurs d'hérésie, des artistes et des fous, des criminels, de superbes personnages romanesques.(Editions Gallimard. Trad. de l'espagnol (Mexique) par

Céline Zins)

"Cambio de piel" (1967, Peau neuve)

"L'intrigue très élaborée de ce roman se développe en plongées successives dans le passé de quatre personnages principaux : deux couples qui, en route pour

Veracruz, tombent en panne à Cholula. Les très nombreux thèmes du récit, exposés selon des procédés qui touchent parfois à la pop-littérature, se détachent sur un fond où apparaît le drame

mexicain par excellence qui est celui de l'anéantissement d'une civilisation par une autre. Sa publication a été interdite par la censure espagnole. (Editions Gallimard, Trad. de l'espagnol

(Mexique) par Céline Zins)

"Una familia lejana" (1980, Une certaine parenté)

«J'ai vécu toutes les époques, les belles et les laides, les folles et les raisonnables, deux guerres mondiales... quatre chiens, trois épouses, deux

châteaux, une bibliothèque fidèle et quelques amis comme vous», dit Branly au narrateur en l'entraînant vers une table de l'Automobile Club qui surplombe le jardin des Tuileries. Tout au long de

cet après-midi de novembre, le vieil aristocrate évoquera l'étrange destin des Heredia. De souche française, ils ont essaimé en Amérique latine, mais une attirance obscure renvoie leurs

descendants à une demeure proche d'Enghien, où les feuilles meurent au cœur même de l'été. Au fil de son récit, Branly se souviendra – ou rêvera – des pans secrets de sa propre vie, renvoi opaque

à d'autres vies, d'autres morts peut-être. Faut-il admettre que nous avons un fantôme à nos côtés, qui se confond avec notre être «comme la mer dans la mer»?

D'abord simple auditeur, l'auteur se trouve pris comme dans une nasse. À mesure que le comte de Branly lui livre les pans d'un récit voué au secret, il

comprend qu'il en est l'ultime dépositaire, contraint par là même d'en devenir le narrateur.

C'est l'un des romans les plus étranges de Carlos Fuentes. Au travers de dialogues apparemment banals, l'écriture glisse imperceptiblement – diaboliquement

– vers sa propre subversion, chaque geste acquiert plusieurs «sens», faisant basculer la raison, la logique, les identités, déformant les rapports du temps et de l'espace. L'homme du monde a

érigé la courtoisie au rang de maxime philosophique. Pourtant, sous le masque lisse, la mort rôde parmi le grouillement des fantasmes. L'invisible sous-tend chaque épisode et ronge, larvé, les

apparences du quotidien. Pour dire ce fantastique, Carlos Fuentes utilise aussi l'arme visuelle, sensitive : celle de la poésie." (Editions Gallimard, Trad. de l'espagnol (Mexique) par Céline

Zins)

"Gringo viejo" (1985, Le vieux gringo)

"Dans le nord du Mexique, en 1914. La révolution bat son plein. Un vieil Américain passe la frontière dans l'intention de rejoindre les troupes de Pancho

Villa. Il tombe sur celles du général Tomás Arroyo, installé près de l'hacienda des Miranda où le jeune général villiste a passé son enfance. Il y rencontre aussi Harriet Winslow que la

révolution a surprise alors qu'elle était venue enseigner l'anglais aux enfants Miranda. Les troupes d'Arroyo ont mis le feu à l'hacienda. Qu'est venu faire le vieil homme - ancien journaliste et écrivain - au Mexique ? «Mourir», déclarent tous les témoins de l'histoire. Le «vieux gringo», comme ils le

surnomment, cherche la mort : au combat, ou par d'autres moyens... " (Editions Gallimard, Trad. de l'espagnol (Mexique) par Céline Zins)

"La frontera de cristal" (La frontière de verre : roman en neuf récits", 1995)

Carlos Fuentes dépeint la frontière comme une blessure ouverte. C'est une zone de contact violente où se jouent, en miniature, les rapports de force entre le Nord et le Sud, les riches et les pauvres, les puissants et les exploités. La "frontière de verre" symbolise cette séparation : elle est transparente (on peut voir "l'autre côté", le rêve américain), infranchissable pour certains, coupante (elle blesse et tue) et fragile (elle pourrait voler en éclats sous la pression de l'histoire). L'œuvre est une critique féroce du néolibéralisme et une méditation profonde sur l'identité mexicaine confrontée à la puissance de son voisin du Nord (traduction 1997, Éditions Gallimard, Collection Du monde entier)

La traduction française, "La frontière de verre", est excellente. Le terme "cristal" en espagnol signifie à la fois "verre" et "cristal", ce qui renforce parfaitement l'idée d'une frontière à la fois transparente, dure, fragile et coupante.

"La frontera de cristal" n'est pas un roman traditionnel avec une intrigue linéaire, mais plutôt un cycle de neuf nouvelles qui s'entrelacent pour former un tout cohérent. L'élément unificateur est la frontière entre le Mexique et les États-Unis, présentée moins comme une ligne géographique que comme une réalité psychologique, culturelle et sociale qui déforme et définit les relations entre les personnages. Chaque histoire explore une facette différente de cette relation complexe et souvent inégale.

1. "Capitalina" (La Capitoline)

Une femme mexicaine riche et sophistiquée de Mexico ("Capitalina") se rend à un dîner à El Paso, Texas, chez une amie tout aussi riche. Elle méprise ouvertement les Mexicains pauvres qu'elle croise à la frontière, les considérant comme une honte nationale. Sur le chemin du retour, son chauffeur, qu'elle traite avec condescendance, lui révèle avec une dignité froide qu'il est le frère de l'une de ces migrantes qu'elle méprisait.

"« Il n’y a absolument rien d’intéressant à voir à Campazas. » L’affirmation catégorique du Guide bleu arracha un petit sourire à Michelina Laborde, rompant momentanément la symétrie parfaite de son beau visage – son « masque mexicain », lui avait dit un jour un admirateur français –, cette parfaite ossature dont sont dotées les beautés mexicaines, et que le temps ne semble pas affecter. Visages faits pour la mort, avait ajouté le galant, et cela avait beaucoup moins plu à Michelina.

C’était une jeune femme aux goûts sophistiqués, parce que c’est ce qu’on lui avait inculqué, ce dont elle avait hérité, ainsi qu’on l’avait peaufinée. Elle appartenait à une « vieille famille », mais, un siècle auparavant, son éducation n’eût guère été différente. « Le monde a changé, mais pas nous », disait tout le temps sa grand-mère, qui continuait à être la colonne vertébrale de la maison. À ceci près qu’autrefois il y avait plus de pouvoir derrière les bonnes manières. Il y avait des haciendas, des tribunaux d’exception et des bénédictions de l’Église. Il y avait aussi des crinolines. Il était plus facile de dissimuler les défauts physiques que la mode d’aujourd’hui révélait. Les blue-jeans faisaient ressortir les grosses fesses ou les cuisses maigres. « Nos femmes sont comme des grives – elle entendait encore l’antienne de son grand-père, qu’il repose en paix –, cuisse maigre, gros cul... »

2. "La pena" (Le Chagrin / La Peine)

Un ancien professeur d'université mexicain, exilé aux États-Unis après les répressions politiques de 1968 et 1994 au Mexique, travaille comme serveur dans un restaurant chic de San Diego. Il sert des clients américains qui ignorent tout de son passé intellectuel. Il observe avec mélancolie et ironie sa propre chute sociale et le fossé qui le sépare de ses clients.

"Juan Zamora m’a prié de raconter cette histoire de dos. C’est-à-dire que pendant toute la durée du récit, il tournera le dos au lecteur. Il a honte, dit-il. Ou plutôt, comme il dit : « Ça me fait de la peine. » La « peine » comme synonyme de « honte » est une particularité du parler mexicain, comme de dire « d’un certain âge » au lieu de « vieux » pour ne blesser personne, ou de dire de quelqu’un « il ne va pas bien » pour atténuer l’annonce d’une maladie mortelle. La honte fait souffrir ; la souffrance, parfois, fait honte.

Juan Zamora, donc, ne vous montrera pas sa face pendant toute la durée de cette narration. Vous ne verrez que sa nuque, son dos. Je ne dis pas que vous verrez « son derrière », car nous savons ce que cela signifie au Mexique. « Se déculotter. » L’acte le plus ignoble de lâcheté, de démission ou d’obséquiosité servile. Ce n’est pas le cas de Juan Zamora. Il porte un de ces sweat-shirts d’étudiant, très grands, taille XXX (Extra Large), marqués devant du blason de l’université, dont les manches se retroussent facilement, qui descendent jusqu’aux cuisses et qu’on fourre dans le jeans. Non, Juan Zamora insiste pour que je vous assure qu’il ne va pas se déculotter. Il tient seulement à faire connaître sa honte ou sa peine. La faute de personne. Ce qui est sûr, c’est que le monde lui est tombé dessus et que lui est tombé sur un certain monde..."

3. "El despojo" (Le Dépouillement)

Un businessman américain cynique et brutal vient à Tijuana pour superviser le dépeçage d'une usine et licencier sa main-d'œuvre mexicaine. Il est la personnification de la logique impitoyable du capitalisme et du traité de libre-échange (l'ALENA, tout récent à l'époque).

4. "Las amigas" (Les Amies) - La Nouvelle la plus Longue et Centrale

Quatre amies mexicaines de la haute bourgeoisie se retrouvent à Paris pour les funérailles de la cinquième, Ada Blanc. Le récit explore leurs vies, leurs mariages ratés, leurs trahisons et leurs secrets. Le mari de l'une d'elles, Aarón Azar, est un avocat richissime et cynique qui défend un ami, Rayón Merci, accusé de pédophilie. Cette nouvelle, bien que se déroulant à Paris, parle de l'exil volontaire des élites et de leur déracinement culturel.

"Dis-leur que je ne suis pas là ! Dis-leur que je ne veux pas les voir ! Dis-leur que je ne veux voir personne.

Un jour, il ne se trouva plus personne pour rendre visite à Miss Amy Dunbar. Les domestiques, qui ne restaient jamais longtemps chez la vieille dame, cessèrent eux aussi de se présenter. La rumeur circulait sur le caractère difficile de la dame, son racisme, ses insultes.

— Il y aura toujours quelqu’un dont le besoin de travail sera plus fort que l’orgueil.

Il ne s’en trouva pas. La race noire tout entière s’était mise d’accord, selon Miss Amy, pour refuser de la servir. La dernière bonne, une fillette de quinze ans nommée Bethsabée, avait passé le mois à pleurer, dans la maison de Miss Dunbar. Chaque fois qu’elle venait leur ouvrir la porte, les visiteurs de plus en plus rares voyaient apparaître le visage de la fillette baigné de larmes et, invariablement, ils entendaient derrière la voix cassée mais acide de la vieille dame.

— Dis-leur que je ne suis pas là ! Dis-leur que je n’ai pas envie de les voir !

Les neveux de Miss Amy Dunbar savaient que la vieille dame ne voudrait jamais quitter sa maison dans la banlieue de Chicago. Elle disait qu’un déménagement dans la vie lui suffisait, celui qui lui avait fait quitter la maison familiale de La Nouvelle-Orléans pour venir s’installer dans le Nord avec son mari. De la maison de pierre face au lac Michigan, au milieu des bois, on ne la sortirait que morte.

— Peu s’en faut – lui répondait le neveu chargé de s’occuper des dépenses, des affaires administratives et autres choses petites et grandes qui échappaient totalement aux possibilités de la petite vieille.

Ce qui ne lui échappait pas, c’était le léger soupir de soulagement de son parent à l’idée de la voir morte.

Elle ne s’en offensait pas. Elle déclarait simplement :

— L’ennui c’est que j’ai pris l’habitude de vivre. C’est comme toutes les habitudes, on a du mal à s’en défaire – disait-elle en riant, montrant ces dents de jument qui apparaissent avec l’âge chez les femmes anglo-saxonnes, ce qu’elle n’était qu’à moitié ..."

5. "El día de las madres" (La Fête des Mères)

Une employée domestique mexicaine travaille pour une famille riche de Los Angeles. Le jour de la Fête des Mères, elle est témoin des relations dysfonctionnelles de la famille qu'elle sert, tout en étant séparée de ses propres enfants restés au Mexique.

6. "Malintzin de las maquilas" (Malintzin des Maquiladoras)

Une jeune ouvrière (Ovidia) travaille dans une maquiladora (usine d'assemblage) à la frontière. Elle est exploitée économiquement et sexuellement par son contremaître américain. Le titre fait référence à Malinche, la compagne indigène de Cortés, souvent considérée comme une traîtresse. Fuentes réhabilite symboliquement la figure de la femme exploitée.

"Ils la nommèrent Marina par désir de voir la mer. Quand ils la baptisèrent, ses parents déclarèrent, voyons si celle-là aura la chance de voir la mer. Dans le baraquement du désert du Nord, les jeunes se réunissaient avec les vieux et les vieux leur racontaient que lorsqu’ils étaient jeunes, leurs aînés leur disaient : à quoi ressemble la mer ? aucun de nous n’a jamais vu la mer.

À l’heure où le soleil glacé de janvier se lève, Marina ne voit que les maigres eaux du Río Grande et le soleil éprouve une telle sensation de froid qu’il a envie de rentrer sous les couvertures grises du désert entre lesquelles il a pointé son nez.

Il est cinq heures du matin et Marina doit être à la fabrique à sept heures. Elle est en retard. C’est l’amour avec Rolando hier soir qui l’a mise en retard, le fait d’être allée le rejoindre de l’autre côté du fleuve, à El Paso Texas, puis d’être rentrée tard dans la nuit, seule et grelottante sur le pont international jusqu’à sa maisonnette d’une seule pièce et cabinet dans la Colonia Bellavista de Ciudad Juárez.

Rolando était resté au lit, un bras replié sous la nuque, le téléphone mobile dans l’autre main, collé à l’oreille, suivant Marina fatiguée d’un regard satisfait. Elle ne lui demanda pas de la raccompagner, à le voir si douillettement installé, si enfantin, blotti et ouvert en même temps, humide et chaud. Elle le vit surtout prêt à se mettre au travail, passant ses coups de fil sur son mobile de bon matin, l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et encore plus à un Mexicain qui fait des affaires des deux côtés de la frontière.

Elle se regarda dans le miroir avant de sortir. C’était une beauté langoureuse. Elle avait encore d’épais cils de petite fille. Elle poussa un soupir. Elle enfila l’anorak bleu fourré de plumes d’oie qui allait si mal avec sa minijupe, car l’anorak lui descendait jusqu’aux genoux tandis que la jupe lui arrivait aux cuisses. Elle glissa ses tennis de travail dans un sac à bandoulière qu’elle accrocha à son épaule. Elle partait travailler en chaussures à talons aiguilles, bien qu’il lui arrivât de les enfoncer dans la boue ou de les casser sur les pierres ; tout le contraire des gringas qui allaient au travail en Keds et enfilaient leurs hauts talons dans le bureau. Marina, elle, n’aurait pour rien au monde renoncé à ses souliers élégants, personne ne la verrait jamais en savates comme une vulgaire Indienne.

Elle réussit à attraper le premier autocar dans la rue del Cadmio et, comme tous les matins, elle s’efforça de regarder au-delà du quartier fait de monticules et de bicoques qui avaient l’air de sortir de terre..."

7. "Río Grande, río Bravo"

Un groupe de migrants tente de traverser le fleuve frontalier. L'un d'eux, un jeune homme, se noie sous les yeux impuissants de ses compagnons et des Border Patrol agents américains, qui ne peuvent rien faire.

8. "La raya del olvido" (La Ligne de l'Oubli)

Un vieil artiste mexicain exilé à New York se souvient de sa vie et de son amour perdu pour une femme nommada Frida (une allusion évidente à Frida Kahlo). Il erre dans la ville, confronté à l'oubli et à la perte de son identité.

"Je suis assis. Dehors. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas parler. Mais j’entends. Simplement, en ce moment je n’entends rien. Sans doute parce que c’est la nuit. Les gens dorment. Moi seul veille. Je vois. Je vois la nuit. Je regarde l’obscurité. J’essaie de comprendre pourquoi je suis ici. Qui m’a amené ici ? J’ai l’impression de me réveiller d’un long sommeil artificiel. J’essaie de savoir où je suis. Je voudrais savoir qui je suis. Je voudrais poser la question, mais je ne peux pas parler. Je suis paralysé. Je suis muet. Je suis assis sur une chaise roulante. Je la sens se balancer un peu. Je touche les roues de caoutchouc avec le bout de mes doigts. Par moments, la chaise avance un peu. Par moments, j’ai l’impression qu’elle recule. Ce que je redoute le plus c’est qu’elle bascule. Vers la droite. Vers la gauche. Je commence à me réorienter. J’avais le tournis. À gauche. Je ris un peu. À gauche. Là c’est mon malheur. Ma ruine. Aller à gauche. Ils m’accusent. Qui ? Tous. Ça me fait rire. Je ne sais pas pourquoi. Je n’ai aucune raison de rire. Je crois que ma situation est épouvantable. Un vrai merdier. Je ne me souviens pas qui je suis. Je dois faire un immense effort pour me souvenir de mon visage. Il me vient une pensée absurde. Je n’ai jamais vu ma figure. Je dois m’inventer un nom. Un visage. Une nuque. Mais comme cela m’est plus difficile que de me remémorer, je compte sur la mémoire. Plus que sur l’imagination. Est-ce plus facile de se souvenir que d’inventer ? Pour moi, oui. Mais je disais que j’ai peur de basculer. Rouler ne me fait pas trop peur. Sauf de partir en arrière. Parce que je ne vois pas où je vais. Je n’ai pas d’yeux derrière la tête. Vers l’avant j’ai au moins l’idée que je peux contrôler quelque chose. Même si je roule vers l’abîme. Je le verrai dans ma chute. Je verrai le vide. Et puis je me rends compte que je ne peux pas tomber dans l’abîme. J’y suis déjà. D’un côté ça me rassure. De l’autre ça me fait peur. Si je ne peux pas tomber plus bas, suis-je sur un endroit plat ? Mon regard est ce que j’ai de plus mobile. J’essaie de regarder devant moi, puis de côté. D’abord à droite. Puis à gauche. Je ne vois que l’obscurité. Grâce à un gros effort de ma pauvre vieille nuque raide, je regarde vers le haut. Suis-je dans un lieu sûr ? Il n’y a pas d’étoiles. Les étoiles ont disparu. Une lueur boueuse recouvre le ciel. Plus sombre que l’obscurité. Où y aurait-il de la lumière ? Je regarde à mes pieds. Un plaid me couvre les genoux. La gentille attention. Qui a bien pu me prendre en pitié, malgré tout ? Mes chaussures râpées dépassent sous les franges du plaid. C’est alors que je vois ce que je devais voir. Un trait sous mes pieds. Un trait lumineux, peint dans une matière phosphorescente. Une ligne. Une division. Une ligne peinte...."

9. "La frontera de cristal" (La Frontière de Verre)

Un employé de bureau mexicain (Lisandro) qui travaille pour une multinationale à Mexico est humilié par son patron américain (Mister Marsh). Fou de rage, il se rend à la frontière avec l'intention de tuer le premier Américain venu. Mais une fois face à un touriste américain innocent, il réalise l'absurdité de son projet. La frontière n'est pas une ligne simple entre le bien et le mal ; elle est en lui.

"... Lisandro Chávez décida de fermer les yeux jusqu’à la fin du voyage. Il demanda qu’on ne le réveille pas pour le repas, qu’on le laisse dormir. L’hôtesse le regarda d’un air perplexe. C’était une chose qu’on ne demandait qu’en première classe. Elle voulut se montrer aimable : « Notre riz pilaf est excellent. » À vrai dire, une question lui vrillait la tête comme un moustique d’acier : Qu’est-ce que je fais ici ? Je ne devrais pas être là. Ce n’est pas moi.

Le moi – celui qui n’était pas là – avait eu d’autres ambitions que sa famille avait pu financer jusqu’au secondaire. La fabrique de boissons gazeuses de son père était prospère car, le Mexique étant un pays chaud, on y consommait de grandes quantités de rafraîchissements. Plus de bouteilles vendues, plus de possibilités d’envoyer Lisandro dans des écoles privées, de prendre une hypothèque sur la maison dans la Colonia Cuauhtémoc, de payer les mensualités de la Chevrolet et de maintenir la flotille de camions de livraison. Se rendre à Houston une fois par an, ne fût-ce que pour deux jours, se promener dans les shopping malls, raconter qu’on s’était fait faire son check-up médical annuel… Lisandro cadrait bien, il allait aux fêtes, il lisait García Márquez, avec un peu de chance l’année prochaine il cesserait d’aller à l’école en bus, il aurait sa Volkswagen…

Il évita de regarder en bas de peur de découvrir une chose horrible qui ne se voyait peut-être que du ciel ; il n’y avait plus de pays, plus de Mexique, le pays était une fiction ou, plutôt, un rêve prolongé par une poignée de fous qui crurent un jour en l’existence du Mexique… Une famille comme la sienne ne pouvait supporter vingt années de crise, de dette, de faillite, d’espoirs ravivés pour ne faire que retomber dans la crise, tous les six ans, de plus en plus profondément, la pauvreté, le chômage… Son père finit par ne plus pouvoir payer les dettes en dollars qu’il avait contractées pour rénover la fabrique, la vente de boissons se concentra et se consolida en quelques monopoles, les fabricants indépendants, les petits industriels, furent contraints de liquider à bas prix et disparaître du marché, et maintenant qu’est-ce que je vais faire, se demandait son père en arpentant comme un fantôme l’appartement dans la Colonia Navarte quand il ne fut plus possible de payer l’hypothèque sur celui de Cuauhtémoc, quand il ne fut plus possible de payer la mensualité de la Chevrolet, quand sa mère dut annoncer à la fenêtre TRAVAUX DE COUTURE, quand les petites économies fondirent d’abord du fait de l’inflation de 85, puis de la dévaluation de 95, et toujours du fait des dettes accumulées, impayables, finies les écoles privées, pas question d’avoir une voiture, ton oncle Roberto a un beau brin de voix, il gagne quelques pesos en chantant et en jouant de la guitare dans la rue, nous ne sommes pas encore tombés aussi bas ..."

Conclusion et synthèse. La frontière est présentée comme une réalité psychologique et interne. Elle est le lieu de la rage impuissante, de l'humiliation et de la prise de conscience que l'ennemi n'est pas toujours celui que l'on croit ...

"Federico en su balcón" (Frederico à son balcon, 2012)

Par une chaude nuit d'été, Dante Loredano s'accoude au balcon de sa chambre de l'hôtel Metropol et engage la conversation avec son voisin de palier, Federico Nietzsche. Ils contemplent la ville de Mexico et devisent de la situation d'un pays désormais parcouru par une violente révolution sociale. Au fil des pages, leur dialogue accueille les récits de plusieurs personnages fort singuliers : Saúl Mendés, l'idéaliste, Aarón Azar, l'épicurien, Andrea del Sargo, le révolutionnaire, ainsi que le mystérieux couple que forment Leo et la belle Gala, sans oublier la jeune Elisa, l'enfant qui tue ses protecteurs. Chacune de ces voix représente une classe sociale et leurs histoires deviennent, au cours du dialogue, une illustration ou un symbole des concepts fondamentaux de la pensée du philosophe allemand : mort de Dieu, surhomme, nihilisme, éternel retour. Conversation philosophique, discours d'un fou, bilan désabusé d'un siècle, relecture critique de la pensée de Nietzsche, ce vaste roman dialogique, le dernier écrit par Carlos Fuentes, est un livre ambitieux et imprévisible qui jette une lumière inattendue sur notre présent (traduction Gallimard)

"Je l’ai rencontré par hasard. C’était une nuit d’une chaleur moite, pesante, horripilante. Une de ces nuits qui, loin d’apaiser la fournaise de la journée, l’amplifient. Comme si au fil des heures la journée avait emmagasiné sa touffeur pour la délivrer d’un seul coup dans l’après-midi moribonde, la confier, telle une fiancée grise et souillée, à la longue nuit.

J’étais sorti de ma chambre sans ventilation, dans l’espoir que le balcon m’accorde un minimum de fraîcheur. Mais non. Il faisait plus noir dehors que dedans. Malgré tout, me dis-je, il est plus agréable, au moins psychologiquement, d’être à l’air libre passé minuit que de se retrouver enfermé dans une pièce sur un lit humide, avec le spectre de sa propre sueur ; un oreiller par terre ; des meubles hivernaux ; des napperons élimés ; des murs recouverts d’un papier peint risible, puisqu’il montrait des scènes de Noël et un Santa Claus hilare. Pas de salle de bains. Un avenant pot de chambre, une aiguière et son bassin – vides. De vieilles serviettes. Un savon ridé, usé par les années.

Et le balcon.

Je sortis donc, bien décidé à trouver de l’air, sinon frais, du moins différent du four statique de la chambre.

Je sortis et je fus distrait.

Car sur le balcon d’à côté, un homme, accoudé à la balustrade, scrutait la grande avenue, déserte à cette heure. Je le regardai, moins attentif que lui dans sa contemplation nocturne. Son regard ne croisa pas le mien. Mais comment savoir ? D’épais sourcils noirs tombaient sur ses paupières. Que disait-il ? Une moustache longue et fournie dissimulait sa bouche. Pourtant, entre les deux – sourcils, moustache –, surgissait une nudité qui me parut d’abord impudique, comme si, dans son dépouillement, cette surface de peau devenait aussi inconvenante qu’une paire de fesses à l’air. La partie glabre de ce visage affublé de sourcils et moustache induisait l’idée perverse que ce qui est imberbe est impur, par simple contraste avec la norme, car l’abondance de sourcils et de moustache semblait, chez cet homme, la règle.

Mais en le voyant là, sur le balcon voisin, contemplant la nuit dans un vaste sentiment d’absence, je sentis que ma première impression, comme toute première impression, était fausse. Et même plus : je diffamais cet homme ; je le diffamais en m’aventurant à le cataloguer sans le connaître. De deux signes extérieurs, je déduisais ce qu’était l’homme, à l’intérieur. Mon voisin. Comment s’appelait-il ? Quel était son métier ? Son état civil ? Marié, célibataire, veuf ? Avait-il des enfants ? des maîtresses ? Quelle langue parlait-il ? Qu’avait-il fait de mémorable ? Ou se résignait-il, comme la plupart des gens, à l’oubli ? Se laissait-il porter, dans un commode anonymat, du berceau à la tombe, sans la moindre intention de durer ou de rester gravé dans les mémoires ? Ou cet être humain, mon voisin, était-il porteur d’une vie secrète, inestimable parce que secrète, hors d’atteinte du monde ? Une vie propre, revêtue d’anonymat mais porteuse, en son sein, de quelque chose de si précieux que le montrer entraînerait sa dissolution ?

Je pensais à mon voisin : en fait, je pensais à moi-même. Ces questions qui me venaient à l’esprit concernaient-elles ce voisin absent et pensif ? Ou s’agissait-il d’interrogations à mon propos que je me soumettais à moi-même ? Et dans ce cas, pourquoi maintenant, seulement maintenant, dans la compagnie distante de cet homme proche, me posais-je des questions sur lui comme une façon de me questionner moi ?

Je fus surpris dans mes réflexions par le lever du jour. Après avoir fui la nuit de ma chambre, j’accédai à une aurore qui durait plus dans ma mémoire que dans mon imagination. Était-elle plus brève que mon souvenir ? plus étendue que mon imaginaire ? J’aurais voulu faire part de ces questions, dénuées de réponse solitaire, à mon voisin. Les premières lueurs pointaient. Elles précédaient le jour nouveau sans s’en porter garantes. J’eus, l’espace d’un instant, la sensation de vivre une aube interminable où ni la nuit ni le jour ne se manifestaient plus. Il n’y avait plus que cette heure incertaine, que je savais fugace, devenue éternité.

La journée approchait, neuve et étrangère à nous. Vivants ou morts, que nous soyons là ou non, une terre dépeuplée se suffisant à son éternel retour. Rien dans le monde à part le monde lui-même. J’ignore si la Terre, livrée à sa propre rotation, pensait à elle-même, si elle savait qu’elle était « la Terre » et qu’elle faisait partie d’un système planétaire, et si l’univers même hésitait à être infini, idée inconcevable, sans début ni fin. Une autre réalité. La réalité.

C’est-à-dire à ce moment-là moi et mon moustachu de voisin, qui regardions le jour se lever.

Une aube éternelle. Cette idée m’épouvanta. Si le jour n’arrivait pas alors que la nuit était finie, dans quelles heures limbiques allions-nous rester en suspens à jamais ? En suspens. Mon voisin et moi. Je cherchai à deviner son regard, imprévisible sous ces épais sourcils. Avait-il les yeux fermés, somnolant peut-être, loin de ma présence aiguë, inquisitrice ? Ou regardait-il, comme moi, cette aurore lente et impitoyable. Sans pitié : étrangère à nos vies. Sourde à notre besoin d’une alternance de nuit et de jour afin d’organiser… quoi ? Avons-nous réellement besoin de cette alternance pour nous réveiller et nous préparer, pour déjeuner, partir travailler, fréquenter collègues et amis, déjeuner encore, lire, regarder le monde, faire l’amour, dîner, dormir ? Le retour impénitent – imperturbable – de nos vies, dicté par un cycle en tout extérieur à nos objectifs, en tout indifférent à nos activités (ou à leur absence).

Aurais-je, moi, le courage de me débarrasser d’horaires, de fonctions, de désirs et de me soumettre à une aube sans fin me délivrant de mes occupations ? Tel serait peut-être le paradis : une aurore interminable qui nous exempterait de toute obligation. Même si, en voyant l’homme silencieux sur le balcon d’à côté, j’imaginai que tel serait, aussi, l’enfer : une aube qui n’en finirait jamais. Libération. Ou esclavage. Vivre dans l’aube du monde pour toujours. Emprisonnement. Ou libération. Être un oiseau qui ne vit qu’un seul jour. Ou un aigle éternel qui vole sans but, en quête de ce qui n’existe plus : le jour pour voler, la nuit pour disparaître. Pas même un météore, à cette heure précoce, pour nous faire croire que tout, très bientôt, bougera…

Il me regarda depuis son balcon. Une cinquantaine de centimètres nous séparait.

Il me regarda comme on regarde parfois un étranger. En découvrant soudain qu’on le reconnaît. Je veux dire que cet homme, mon voisin, me regarda d’abord comme un inconnu. Puis qu’il découvrit une similitude. Je vis dans ses yeux que, sans me connaître, il reconnaissait en moi une identité oubliée. Je cherchai sans trop d’ardeur.

Où avais-je vu cet homme ?

Pourquoi cet inconnu me semblait-il si familier ? Aussi reconnaissable, apparemment, que moi pour lui ?

Tu as lu le journal ? me lança-t-il soudain.

Non, lui répondis-je, un peu surpris de ce tutoiement, plus que de la question en soi.

Aarón Azar, dit-il alors, comme si ce qui lui revenait allait de soi.

Quoi… ? fis-je, exclamation ou question, je ne sais…

Il a été tué ? Il a pu s’échapper ? Est-ce qu’il s’est caché ? On l’a aidé ? – Les questions de mon voisin fusaient comme des balles.

Je n’en sais rien, fut ma faible excuse.

Au moins, est-ce que tu sais si Dieu est mort ? finit-il par dire avant de quitter son balcon. Qu’est-ce que tu sais ?

Rien. Tu t’appelles comment ?

Federico. Federico Nietzsche...."

Le "Federico" dont il s'agit, c'est Federico García Lorca, le poète et dramaturge espagnol assassiné en 1936 par les nationalistes au début de la Guerre Civile espagnole. Le choix du prénom seul ("Federico" et non "García Lorca") crée une proximité, une intimité avec la figure mythique. Le balcon exprime un espace liminal, entre l'intérieur (le monde privé, l'intimité de la création) et l'extérieur (le monde public, l'histoire, la société). C'est un poste d'observation idéal pour un poète et un lieu de dialogue. Dans la pièce, le balcon est le point de rencontre et de conversation entre Federico et le second personnage principal, qui n'est autre que Friedrich Nietzsche. Le balcon devient ainsi une scène de théâtre miniature où se joue un dialogue philosophique. Un balcon qui surplombe symboliquement l'Espagne et, au-delà, l'histoire européenne du XXe siècle, avec ses horreurs et ses espoirs.

"Federico en su balcón" est bien plus qu'un simple hommage. C'est une œuvre profonde et complexe qui explore plusieurs thèmes chers à Carlos Fuentes. On a salué l'audace de la construction et l'immense culture déployée. Fuentes est perçu comme un dernier géant de la littérature capable de dialoguer avec toute la tradition occidentale. Le livre a été lu comme un plaidoyer poignant pour la littérature et l'art comme remparts contre la barbarie de l'histoire. Mais il fut considéré par d'autres comme une lecture exigeante, réservée aux initiés de l'œuvre de Fuentes et à ceux qui sont à l'aise avec la philosophie et l'histoire culturelle européenne...

Le cœur de l'oeuvre est la conversation entre deux figures intellectuelles majeures qui ne se sont jamais rencontrées dans la réalité (Nietzsche est mort en 1900, Lorca est né en 1898). Fuentes les réunit dans un au-delà littéraire. Ce dispositif permet d'opposer et de confronter deux visions du monde...

- Nietzsche, le philosophe allemand de la "mort de Dieu", du Surhomme (Übermensch), de la volonté de puissance et de l'éternel retour.

- Lorca, le poète espagnol, chantre de la vie, de la passion, de la tradition populaire andalouse, de la liberté et de la mort tragique.

De leur dialogue jaillit une réflexion sur la modernité, la liberté, la création et le destin de l'humanité.

La conversation a lieu en 1940, alors que les monstres qu'ils ont pressentis ou combattus – le fascisme, le totalitarisme, la violence de masse – dévorent l'Europe. Fuentes utilise ces deux esprits pour faire un bilan critique des événements tragiques du siècle (la Guerre Civile espagnole, la Seconde Guerre mondiale), interroger les racines de la violence (comment la pensée (y compris celle de Nietzsche, souvent mal interprétée et récupérée) a-t-elle pu conduire à la barbarie ?), et chercher un espoir : malgré le désastre, la voix de Lorca incarne la résistance par l'art, la poésie et la vie.

En plaçant Lorca sur un balcon espagnol, Fuentes, grand hispaniste, rend hommage à la culture espagnole et en fait le microcosme des déchirures de l'Europe. L'Espagne de la Guerre Civile devient le symbole du combat entre la lumière et l'ombre, la raison et le fanatisme, la tradition et la modernité. L'œuvre se donne ainsi comme un acte de résurrection par l'écriture. Fuentes redonne voix à un artiste que le fascisme a voulu faire taire à jamais. Et en faisant dialoguer Lorca, Fuentes prouve que les idées et la poésie sont immortelles. Elles survivent à leurs auteurs et à leurs bourreaux.

Mais le livre n'est pas qu'une réflexion sur les années 1940 mais s'interroge : Qu'est-ce que l'héritage de Lorca et Nietzsche aujourd'hui ? On trouve ainsi singulièrement dans ""Federico en su balcón" des scènes dialoguées philosophiques entre Federico García Lorca et Friedrich Nietzsche sur leur balcon respectif, et une intrigue narrative, contrepoint moderne à ces dialogues, qui mettent en scène des personnages comme autant de figures de la pathologie sociale moderne, Aarón Azar, Rayón Merci ...

"... Aarón vit dans une chambre que lui cède aimablement une famille qui connaissait la sienne. La maison n’est pas luxueuse, mais confortable. Elle se trouve dans un quartier situé aux abords de la ville, de sorte qu’Aarón doit faire un trajet de presque une heure (plus le retour) pour se rendre au palais.

Il le parcourt à pied. Il s’astreint à la discipline de ne pas utiliser les transports en commun. Il n’a pas de quoi payer un taxi. Et il ne supporterait pas de voyager dans les bousculades et la sueur. Il préfère marcher, il a ainsi le temps de penser. Il pense tout le temps. Dans la chambre prêtée par ses amis, les Mirabal, il reste assis des heures entières. Il tricote. Ça lui occupe les mains et libère son esprit. Il tricote des chaussettes, des pull-overs ; il a plus de mal avec les cravates en laine.

Il possède un seul costume correct, d’un noir de jais, à veste croisée. Lorsqu’il travaille, on ne le voit pas. Parce qu’il porte une robe noire par-dessus. Il revêt les oripeaux de la justice. Sans renier son costume noir. On le voit arriver et repartir bien habillé. Qui sait s’il n’y a pas quelqu’un pour dire : « Est-ce qu’il n’a qu’un seul complet ? » Ou : « Il doit en avoir plusieurs identiques. » « En tout cas, c’est un homme de sobriété. »

Quelles réflexions se fait-il au cours des longues heures solitaires où il reste assis à tricoter ? Il pense, de façon obsessionnelle, à la punition.

Il sait que de sa prestation au tribunal – dès le lendemain – dépendra la libération d’un être humain ou sa punition. Et s’il est puni, de nombreuses questions assaillent Aarón Azar tandis qu’il tricote :

Pourquoi punit-on ?

Pour défendre la société.

C’est tout ?

Non, car le procès n’est pas seulement légal. Il est aussi sentimental…

Qu’est-ce que tu veux dire ?

Que tout procès affecte l’ordre moral.

Les devoirs de chaque individu envers sa propre personne ?

Ça, c’est ce que l’on ne peut pas juger. Les devoirs envers soi-même. Le suicide, par exemple, n’est pas punissable, pour des raisons évidentes. Mais peut-on punir celui qui prête son aide à un suicidé ? La loi dit que non. Qui est coupable alors de cette mort, de cet autohomicide ? Personne ? ..."

"Dorian - Elle était petite de taille. Mais bien faite, très mince. Enfin, maigre. Mais sa stature masquait la petitesse de son corps et la maigreur de ses bras. Elle coupait très court ses cheveux d’un blond cendré : son crâne avait une forme harmonieuse. Elle était pourvue d’une physionomie changeante, qui la rendait différente, selon qu’on la voyait de profil ou de face. Vue d’en dessous, elle avait un air étrange et ne semblait plus si belle. Jamais elle ne montrait ses jambes : elle portait des pantalons longs qui cachaient la taille de ses chaussures et la hauteur de ses talons.

En revanche, elle aimait quitter sa veste et montrer l’extrême minceur de ses bras. « Minceur » est un euphémisme. C’étaient des bras maigres, rachitiques, n’eût été l’éclat doré qui les couvrait. Des bras de malade, n’eût été l’étrange énergie dont ils luisaient, morts. Si Dorian n’était pas consciente de la beauté de ses bras – malgré leur maigreur, sans maladie –, elle l’était moins encore de sa poitrine plate, où ne se décelait aucun relief, revêtue d’un haut doré sans manches qui laissait visibles les aisselles. L’une, spectralement épilée : blanche et lisse. L’autre, velue, à l’ombre brune agressive et nocturne.

Que suis-je ? Qui suis-je ? clamait la personne tout entière de Dorian qui, assise dans un coin du bar, levait les bras comme pour attirer l’attention des gens mais leur demandait en réalité : Que suis-je ? Qui suis-je ? ..."

"Federico - Quoi d’autre, Federico ?

Dorian pense. Laissons-la bien réfléchir sur ce qu’elle est, avant de poursuivre.

Je voudrais en savoir plus sur elle. Pourquoi as-tu commencé par là ?

À ton avis ? Parce que je ne parle pas de Dorian. Je parle de la beauté.

De laquelle ?

Eh bien, celle que nous avons convenu de conférer aux gens, au moins depuis la Vénus de Milo et l’Apollon de…

Et Socrate ? Il n’était pas beau ? Qu’en dis-tu ? Tous les témoignages rapportent qu’il était très laid. À l’extérieur ? Ou à l’intérieur ?

Peu importe. J’ai entamé ma vie philosophique en réfutant les propos de Socrate selon lequel pour être bon il faut être conscient.

Il a raison.

Alors ce sont les tragiques qui ont tort, qui créent à partir de l’inconscience de leurs actes et des conséquences de leur ignorance.

Ce n’est pas le cas ?

Si, mais Socrate le refuse. Lui veut tout rationaliser et expulser de la raison la raison même : l’expulser, disons, de la musique, qui est quelque chose sinon d’irrationnel, au moins d’inexplicable.

Le mal et la rédemption ne le sont-ils pas ?

Tu deviens pédant. Il n’y a rien sans mystère. Quand on veut tout expliquer, on finit par ne rien savoir.

Nous commettons tous des erreurs, Federico.

Nous apportons tous au monde un mystère, et non une méprise.

Alors, nous serions tous des erreurs ?

Nous sommes tous insatisfaits au sein d’une culture qui veut tout expliquer.

Moi je suis ici avec toi parce que je veux savoir.

Tu vas être déçu. Je t’offre la vie, pas des explications.

Tu m’offres… ?

La terre mythique.

Comment s’appelle-t-elle ?

Tu le sauras plus tard, d’abord fais connaissance avec la famille : premier point. Puis la mère. La mère et le mythe sont deux choses différentes, je t’assure.

Tu penses que c’est la famille d’abord ? ..."

"Federico en su balcón" est une œuvre totale, une synthèse des obsessions de Carlos Fuentes. Son intention était de créer un espace littéraire où toute la culture occidentale pourrait converger pour se regarder dans le miroir de son histoire tragique et peut-être, par le simple fait de se parler, commencer à se racheter. C'est une méditation sur le pouvoir de la parole face au silence imposé par la tyrannie, et une célébration du dialogue comme acte fondamental de civilisation. La complexité n'est pas un hasard ; elle est le reflet nécessaire de la complexité du monde que Fuentes cherche à embrasser.Son intention est de créer un dialogue transhistorique où les grandes figures de l'art, de la philosophie et de la littérature sont convoquées pour dresser un bilan critique de la civilisation occidentale, de ses espoirs, de ses crimes et de ses possibles résurrections.

Le "balcon" n'est pas donc un simple lieu physique, mais une plateforme métaphysique, un espace liminal où le passé et le présent, les morts et les vivants, le mythe et la réalité peuvent se rencontrer.

Chaque personnage ou couple de personnages incarne une force, une idée ou un questionnement spécifique. Leur interaction crée la trame complexe de l'œuvre ...

- Federico García Lorca et Friedrich Nietzsche : Ils forment le pôle philosophique et poétique. Leur dialogue est le noyau dur de la réflexion.

- Lorca incarne la vie (la "duende"), la culture méditerranéenne, l'engagement politique de l'artiste, la victime sacrifiée de la barbarie fasciste.

- Nietzsche incarne la pensée radicale, la critique des idoles, la prophétie de la "mort de Dieu" et du nihilisme moderne. Fuentes explore comment sa pensée a été dévoyée.

- Dante Alighieri : Sa présence est cruciale. Il est le témoin suprême, le guide qui a déjà parcouru tous les cercles de l'Enfer et du Paradis. Il représente la mémoire longue de l'Occident, la capacité de l'art à structurer une vision du monde (la Divine Comédie comme modèle de cosmos) et à témoigner des souffrances humaines. Il fait écho à la descente aux enfers du XXe siècle.

- Gala (et Salvador Dalí, en filigrane) : Ils représentent le pôle surréaliste et avant-gardiste.

Gala est souvent présentée comme une muse mais aussi comme une figure de manipulation et de pouvoir within the art world. Sa présence interroge les rapports entre l'art, l'érotisme, le marché et le pouvoir. Le couple Dalí/Gala offre un contrepoint à Lorca : l'artiste qui a survécu en pactisant avec le spectacle et le commerce, contrairement à Lorca, martyr de son engagement.

- Les Personnages Mexicains (Aarón Azar, Dorian, Rayón Merci, Andrea, Elisa...) : Ils forment le pôle narratif et contemporain. Leur histoire n'est pas une distraction, mais la mise en pratique dramatique des idées débattues sur le balcon.

- Aarón Azar (l'avocat) : Incarne la corruption de la loi et du langage. Il utilise la raison juridique pour justifier l'injustifiable (la défense de Rayón Merci). C'est une figure du nihilisme actif.

- Rayón Merci : Incarne la perversion et la décadence intime. Son obsession maladive est une manifestation concrète du "désert qui grandit" annoncé par Nietzsche.

- Dorian, Andrea, Elisa : Elles sont souvent les consciences tentant de naviguer dans ce monde corrompu. Elles cherchent du sens, de la beauté (d'où leur fascination pour Lorca), et représentent une forme de résistance mélancolique ou de quête éthique.

"Federico (50) - Ne sois pas inquiet. Je n’ai droit qu’à un jour de liberté par an, et là, je dois rentrer. Mais je ne veux pas m’en aller, mon ami, sans rectifier quelques points. On m’attribue des idées. L’éternel Retour : je suis la preuve de mes dires. Mais je ne suis pas revenu. C’est toi qui es arrivé et qui l’as cru. Peu importe. Un autre concept : la volonté de pouvoir. Ma sœur Élisabeth l’a déformé. Je n’ai jamais été ni antisémite, ni fasciste, ni nationaliste. Qu’est-ce que j’ai été ? À toi de me le dire. Un homme de foi. D’une foi risquée, mal interprétée parce qu’elle regardait en direction de l’avenir. Ma notion du surhomme est particulièrement difficile à comprendre et facile à déformer. Mon surhomme sait qu’il faut faire ce qui va inévitablement arriver. Le savoir lui confère joie et béatitude. Dieu est mort. Qu’est-ce que je veux dire par là ? Que nous ne devons pas avoir la foi par atavisme. Nous avons besoin d’elle. Il nous faut du mystère. Aucune idéologie politique là-dedans. Relis, et tu verras. Douze, vingt ans. Une idée totalitaire ne dure pas plus.

Et la démocratie ? Ah, elle dure parce qu’elle se signe, si laïque soit-elle. Tu vois ce que je veux dire ? La démocratie persiste parce qu’elle se nimbe du halo de la foi, et c’est elle, la foi, qui dure. La foi en Jésus-Christ, qui fut le seul chrétien. La foi en l’Église ? C’est là que j’ai voulu briser le mensonge et proposer une époque sans Église, sans progrès, sans idoles laïques ou sacrées. Recommencer pour recouvrer, tu comprends ? Je crois que oui. Le seul jour qu’on m’accorde, j’ai parfois la chance de rencontrer un interlocuteur tel que toi. Parfois non, et alors je dois attendre une année entière avant de ressortir. Ah, mon ami, qu’ai-je voulu dire durant notre conversation ?

Nous avons rencontré des hommes et des femmes coupables de placer le mensonge à la base de la société humaine. Nous les avons connus. Inutile de citer des noms. Chez beaucoup d’entre eux nous avons aussi trouvé un sentiment de souffrance. Ils mentent pour occulter cette souffrance. Le trio politique, Saúl, Aarón, Dante ; puis Leo et Gala, Rayón et Basilicato ; la petite Elisa, Dorian Dolor…

Tous mentent pour pouvoir vivre, pour continuer d’avancer. Nous nous sommes approchés d’eux, mon ami, pour tenter de les comprendre un peu. Rien d’autre. Je vais te dire : Aarón Azar est maintenant avec moi. Quand je lui dis qu’il a échoué, il se défend. Si j’insiste, il conclut : « Alors, je mourrai. » Faisons-nous autre chose, toi et moi, que de mentir ? Finirons-nous dans l’enfer de la fiction ? Je parle avec Aarón Azar et je me pose la question. Lui est condamné. Le suis-je moi aussi ? Est-ce que ma propre création, mes livres, mes mots, mon supplément de vie peuvent me sauver ? Aarón me le reproche : « Vous n’êtes pas un homme, vous, vous êtes un texte ! » Et je lui réponds : « Nous avons tous deux un destin. Et nous ne savons pas lequel. Même maintenant. » Alors il rit : « Est-ce que nous aurons une deuxième chance ? » Je ne réponds rien. Il ne comprend pas. Peut-être qu’un jour…

Aarón croit que je n’existe pas, que je ne fais qu’écrire. Il ne se rend pas compte que je suis double, celui qui écrit et un autre homme, un autre être, celui qui… Non, je refuse les préjugés. Pardon, mon ami. Je ne peux pas ne pas vouloir ce qui arrive. J’ai proclamé les valeurs dionysiaques, la vie, l’amour, le sexe, la joie… avec Andrea… Gala… la vie, l’amour, le sexe… mais aussi la cruauté. Et on ne peut pas dire « non » à la fatalité.

Mort de Dieu. Nihilisme. Surhomme. Éternel retour. Est-ce là mon legs philosophique ? N’ai-je pas laissé aussi un héritage humain ? L’avenir est innocent, il n’y a pas de providence. Pas de cause finale. Il n’y a que nécessité et hasard. Vivons-nous les conséquences de faits perdus ? C’est une part de notre mystère. Provenir de ce que nous ne connaissons pas. Aller vers ce que nous avons déjà fait auparavant. Je le dis à Aarón Azar : que choisis-tu ? Le suicide ? L’exécution ? La prison ? Ou l’engagement ? Sortir nu pour qu’on te jette des pierres, qu’on te crache au visage, parce que tu ne portes pas de vêtements et que c’est un péché ? Quel orgueil ! Quel péché ! Mourir seul. Être un héros individuel, un témoin exemplaire de l’histoire. Bah ! On ne peut pas placer, comme Aarón, comme Leonardo, comme l’innocent Dorian, le mensonge comme synonyme de la vie. L’instinct de cruauté, si fort chez Leo, si absurde chez Aarón, si exploité par Andrea del Sargo, se retourne contre lui-même à défaut de pouvoir encore s’attaquer à quelque chose ou à quelqu’un en dehors de lui. Rien n’est conciliable.

Que nous reste-t-il alors ? Il reste moi, Federico Nietzsche, qui me demande si Dieu est mort pour que je puisse vivre, moi. Mais je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite ! Vois : je te quitte. Je vais me perdre dans le désert. Je pars en quête de mes tribus. Mais d’abord, je sors dans la rue, ici même. Il y a un cheval tombé à terre. Quelle tristesse ! Quelle douleur ! Un cheval prostré, tu imagines ? J’ai très mal à la tête. Je dois retourner au lit. Qui va s’occuper de moi ? De l’hydrate de chloral, voilà ce qu’il me faut. Oui, de l’hydrate de chloral. Des repas légers, des promenades dans la campagne. Lire. Méditer. Réfléchir. Ces maux de tête ! Insoutenables ! Le Sud. L’Italie. La mer Méditerranée. Les fruits du monde, mon ami.

Regarde-moi depuis ton balcon. Je sors dans la rue. Je ne peux rien faire pour le cheval blessé. Regarde-moi bien. Les hommes en blanc m’attendent. Tu me regardes ? Ils me saisissent par les bras mais je parviens à tourner la tête et lever les yeux vers toi, toi à ton balcon, te remercier pour le temps et les mots que tu m’as accordés. Merci, mon ami, merci ! Federico est mort ! C’est Dieu qui le dit. Merci !" (traduction Gallimard, traduction de Catherine Vasseur, 2014, un excellent travail pour une oeuvre-testament des plus complexes)

Manuel Mujica Lainez (1910-1984)

Natif de Buenos Aires, Manuel Mujica Lainez s'inscrit dans la grande tradition francophile des élites argentines et montre tout au long de son oeuvre une

prédilection pour une langue raffinée au service de la reconstitution d'une histoire le plus souvent séculaire (La Casa, 1954; Misteriosa Buenos Aires, 1951; Invitados en el Paraiso

(1957)..)

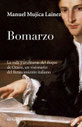

"Bomarzo" (1962)

Inspiré par une visite en Italie du Bois sacré de Bomarzo en 1958 et les sculptures qui le peuple, Mujica Lainez reconstitue la vie de leur concepteur, Pier

Francesco Orsini (1528-1588), au long d'un récit à clés successives et contradictoire, - le narrateur semble être Orsini lui-même mais la fin du roman renverse son identité -, et autour d'un

personnage obsédé par la beauté mais enfermé dans un corps difforme.. Mujica Láinez a adapté son roman Bomarzo pour l'opéra et c'est le compositeur argentin Alberto Ginastera qui l'ochestra et le

représenta pour la première fois en mai 1967 à Washington : mais l'on sait que le général Juan Carlos Onganía, dictateur régnant alors en Argentine, le fit interdire pour sa "référence

obsessionnelle au sexe, à la violence et à l'hallucination qui caractériseraient l’œuvre.."