- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- Jouhandeau

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

Erinnerungsliteratur - Siegfried Lenz (1926-2014), "Deutschstunde" (la Leçon d'allemand, 1968) - Martin Walser (1927-2023), "Halbzeit" (1960), "Das Einhorn" (1966), "Der Sturz" (1973), "Un cheval qui fuit" (Ein fliehendes Pferd,1978) - ...

Last update: 12/31/2016

Le renouvellement de la littérature allemande, à l'Ouest, s'effectue, dans les années cinquante, grâce à la génération rassemblée autour du "Gruppe 47", qui de 1947 à 1977, réunit des écrivains de langue allemande comme Günter Eich (1907-1972), Heinrich Böll (1917-1985), Günter Grass (1927-2015) , Uwe Johnson (1934-1984) , Ilse Ainchinger (1921-2016), Ingeborg Bachmann (1926-1973), Martin Walser (1927), qui veulent affronter la réalité en soutenant l'effort de reconstruction d'Adenauer tou en analysant les survivances moirales du passé. C'est que l'on appelle couramment l'ère d'un «réalisme critique» où la description sociologique s'allie aux recherches formelles qui remettent en cause le principe même de la narration subjective.

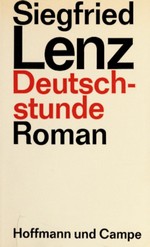

Martin Walser dénonce l'utopie d'une conversion profonde de l'Allemagne (Chêne et lapins angora, 1962) et décrit dans ses romans (Couples à Philippsbourg, 1957) la société froide du "miracle économique". Heinrich Böll peint au travers du petit bourgeois catholique rhénan la persistance d'une certaine Allemagne, comme dans "Billard à neuf heures et demie" (1959). Uwe Johnson (Conjectures sur Jacob) part à la recherche de son personnage, tandis que Günter Grass écrit le roman du roman avec le premier volet de sa Trilogie de Dantzig, "Le Tambour". Et comme Günther Grass et Heinrich Böll, Siegfried Lenz (1926-2014) étudie les conséquences du passé totalitaire allemand sur les années d'après-guerre, et dans son roman le plus célèbre, "Deutschstunde" (la Leçon d'allemand, 1968) , il va s'intéresser directement à la notion de "devoir" : comment affecte-t-elle le père de Siggi Jepsen, son "héros", qui doit obéir aux ordres, le peintre expressionniste Nansen, guidé par sa conscience et sa vocation et que l'on veut interdire, et Siggi, le fils, qui se débat entre les deux? C'est bien la remise en question de l'autorité qui est ici évoquée.

"Vergangenheitsbewältigung“, littéralement « maîtrise / travail du passé », ne désigne pas qu’un courant littéraire, mais un processus global de confrontation avec le nazisme et la Shoah. Dans la littérature, cette approche correspond aux textes qui interrogent la culpabilité, la responsabilité, l’obéissance (ex. Siegfried Lenz, Günter Grass, mais aussi Heinrich Böll). On parle aussi de "Trümmerliteratur“ (« littérature des décombres ») pour les années immédiates après 1945 (ex. Wolfgang Borchert), mais ce terme est plus restreint et centré sur la ruine matérielle et morale. Pour les œuvres plus tardives (comme Lenz ou Walser), on utilise plutôt le terme de "Erinnerungsliteratur“ (« littérature de la mémoire ») ou celui de "Vergangenheitsliteratur“ (« littérature du passé ») ...

Lenz et Walser se rejoignent par le thème de la culpabilité, mais s’opposent dans leur posture : Lenz défend l’assomption morale, Walser dénonce l’imposition du souvenir comme contrainte...

Siegfried Lenz (1926–2014) montre dans "Deutschstunde" (1968, La Leçon d’allemand) comment l’“obéissance au devoir” peut conduire à la complicité avec le mal. Il insistera sur la nécessité d’assumer la culpabilité et d’en faire un objet de réflexion morale, notamment pour les générations suivantes, et contribue à l’éducation civique par la littérature, ses livres restent étudiés à l’école en Allemagne.

Martin Walser (1927–2023) construit son discours autour du rapport à la mémoire de la Shoah et son rôle dans l’identité allemande. "Ein fliehendes Pferd" (1978) exprime une critique ironique de la bourgeoisie ouest-allemande. Son Discours de 1998 à Francfort revendique un “droit à l’oubli” face à ce qu’il perçoit comme une instrumentalisation de la mémoire d’Auschwitz. Il met en lumière la fatigue mémorielle et la tension entre mémoire publique et mémoire privée. Figure controversée, il a cristallisé le débat sur la manière dont l’Allemagne doit “porter” son passé...

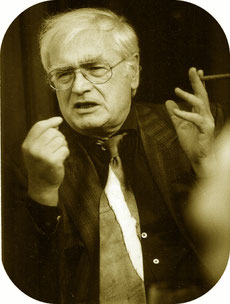

Siegfried Lenz (1926-2014)

Son roman le plus célèbre, "Deutschstunde" (la Leçon d'allemand, 1968) suscite plus qu'aucun autre une réflexion sur le passé de l'Allemagne de la Deuxième Guerre mondiale (Vergangenheitsbewältigung). Prenant pour cadre les paysages de la mer du Nord, il évoque la vie quotidienne dans l'Allemagne de la fin du nazisme opposant à l'obéissance aveugle la liberté de la création artistique – sujet qu'il reprendra, sur un autre registre, dans "Das Vorbild" (1973). Dans "Heimatmuseum" (1978). Il revient aussi sur les traditions de sa Masurie natale qu'il avait évoquée avec humour dans les récits de "So zärtlich war Suleyken" (1955). "Exerzierplatz" (1985) trace une topographie de l'aventure personnelle et créatrice. Ses nombreuses nouvelles trahissent l'influence de Hemingway et décrivent fréquemment la lutte acharnée et obscure d'un individu contre une fatalité qui l'écrase (Das Feuerschiff, 1960 ; Der Spielverderber, 1965).

Siegfried Lenz (1926–2014), romancier et nouvelliste, également membre du Groupe 47, avec son roman Deutschstunde (La Leçon d’allemand, 1968), il a offert une réflexion décisive sur l’obéissance, la culpabilité et le poids du devoir dans le contexte du nazisme. Son œuvre conjugue un langage clair et une portée morale forte, souvent ancrée dans le Nord de l’Allemagne et dans les dilemmes de l’après-guerre. Très engagé dans la politique culturelle, il a défendu la littérature comme outil de démocratie et de réconciliation.

Toujours lu dans les écoles en Allemagne, notamment "Deutschstunde", qui est considéré comme un classique moderne, il reste un auteur grand public par rapport à Johnson ou Walser. Il symbolise une littérature qui a su rendre accessibles les interrogations morales de l’après-guerre.

Siegfried Lenz est né à Lyck en Prusse-Orientale, aujourd’hui territoire polonais, point commun avec son ami Günter Grass né à Dantzig (aujourd’hui Gdansk en Pologne) et lui aussi installé en Allemagne du Nord. Enrôlé dans la Jeunesse hitlérienne à 13 ans, mobilisé en 1943, déserteur puis prisonnier de guerre, il s'établit en 1945 à Hambourg où il reprend ses études, dans cette Allemagne de l'année zéro, enfouie sous les ruines, finance ses études de philosophie et de littérature anglaise par des des transactions au marché noir, avant de collaborer au journal Die Welt. Écrivain indépendant depuis 1951, - A l’âge de 25 ans, il publie son premier roman : "Es waren Habichte in der Luft", (non traduit, 1951), l’histoire d’un professeur qui tente de fuir la Carélie devenue communiste après la première guerre mondiale -, il marque son engagement politique en faveur de la S.P.D., à partir de la campagne électorale de 1965: il s’est engagé, avec Günter Grass, en faveur de Willy Brandt et a soutenu activement l’Ostpolitik du chancelier social-démocrate. Il est membre du "Groupe 47". Lenz a écrit une quarantaine d’ouvrages, dont quatorze romans, vendus à plus de vingt-cinq millions d’exemplaires de par le monde. Les menaces que font peser les idéologies sur les individus et leur solitude dans la société moderne, la responsabilité collective, l'attachement à la terre natale, la nécessité d'assumer et de surmonter le passé récent de l'Allemagne fournissent à son abondante œuvre narrative et dramatique ses thèmes dominants : "Il y avait des vautours dans l'air" (Es waren Habichte in der Luft, 1951), "La Leçon d'allemand" (Deutschstunde, 1968), "Le Bateau-phare" (Das Feurschiff, 1960), "Le Modèle" (Das Vorbild, 1973), "Champ de tir" (Exerzierplatz, 1985), "Le Dernier Bateau" (Arnes Nachlass, 1999), "Une minute de silence" (Schweigeminute, 2008), "Le Musée de la terre natale" (Heimatmuseum, 1978, 2010).

Le Bateau-phare (Das Feurschiff, 1960)

Siegfried Lenz est, comme Heinrich Böll, le romancier de la responsabilité, de la faute collective, du cas de conscience. Sur son navire, ancré dans une

baie de la Baltique, le capitaine Freytag recueille trois naufragés. Leur sauvetage marque le début d'un dramatique huis-clos. Entre Freytag, homme de devoir, soucieux seulement d'assurer la

sécurité de la navigation et celle de son équipage, et le docteur Caspary, dont la personnalité inquiétante et les objectifs se révèlent peu à peu, un étonnant affrontement intellectuel s'engage,

qui dégénère bientôt en épreuve de force. A travers un récit mené comme un thriller - car il préfère les situations révélatrices aux analyses psychologiques -, Siegfried Lenz s'applique à

dévoiler les failles secrètes qui font la fragilité d'un individu, menacent la cohérence d'un groupe. Il cherche à repérer le point de rupture, le seuil au-delà duquel une communauté commence à

se défaire, un fils à douter de son père, un homme à se remettre en question. Jerzy Skolimowski a adapté "Le bateau-phare" au cinéma, en 1986 (The Lightship)..... (Editions Robert

Laffont)

La Leçon d'allemand (Deutschstunde, 1968)

"Deutschstunde" est devenu un classique de la littérature allemande et de son histoire, traduit en plus de vingt langues, porté à l'écran dès 1971 :

l'écriture est certes traditionnelle mais c'est l'oeuvre qui, pour la génération des années soixante, aborde de plein fouet deux questions essentielles, le rapport avec les pères et la question

de l’endoctrinement. "Mein Vater. Der ewige Ausführer. Der tadellose Vollstrecker" (Mon père, l'éternel exécutant, le scrupuleux exécuteur)...

Le personnage principal, Siggi Jepsen, est un adolescent confronté à deux modes de vie antagonistes, l'acceptation de normes édictées de l'extérieur, proche

d'une conception totalitaire (le policier Jenz Ole Jepsen) et le besoin d'exprimer une liberté intérieure (le peintre Max Ludwig Nansen). "Enfermé dans une prison pour jeunes délinquants située

sur une île au large de Hambourg, Siggi est puni pour avoir rendu une copie blanche lors d'une épreuve de rédaction. Ce n'est pas qu'il n'ait rien à dire sur le sujet « Les joies du devoir », au

contraire... Bientôt lui reviennent à la mémoire les événements qui ont fait basculer sa vie. Son père, officier de police, est contraint en 1943 de faire appliquer la loi du Reich et ses mesures

antisémites à l'encontre de l'un de ses amis d'enfance, le peintre Max Nansen (derrière lequel on peut reconnaître le grand Emil Nolde). À l'insu de son père, Siggi devient le confident de

l'artiste et va l'aider à mettre en sécurité ses toiles clandestines. Sa passion pour l'oeuvre le conduit ainsi au refus de l'autorité paternelle et à une transgression (un vol dans une galerie)

qui lui vaudra d'être condamné. Mais aux yeux de Siggi, le châtiment porte l'empreinte du zèle coupable de son géniteur." (Editions Robert Laffont)

"Ich tue nur meine Pflicht (..) Nur daß die sehn, ich hab meine Plicht getan, sagte mein Vater (..) - Ja, ich weiß (..); es kotzt mich an, wenn ihr von Pflicht redet. Wenn ihr von Pflicht redet, müssen sich andere auf was gefaßt machen.."

"Je ne fais que mon devoir (..) Personne ne pourra dire que je n'ai pas fait mon devoir, dit mon père (..) - Oui, dit le peintre, oui, je sais (..); quand vous parlez de devoir, ça me rend malade. Quand vous parlez de devoir, il n'y a plus qu'à se tenir sur ses gardes.."

"1. La punition - Ils m’ont donné une punition. C’est Joswig en personne, notre gardien préféré, qui m’a conduit à ma cellule ; il a tâté le grillage devant la fenêtre, il a palpé la paillasse et passé au peigne fin mon armoire métallique et mon ancienne cachette, derrière le miroir. Sans mot dire, sans mot dire et visiblement peiné, il a inspecté la table et le tabouret couvert d’encoches, consacré quelques instants au siphon, ausculté le rebord de la fenêtre de quelques chiquenaudes impératives ; il s’est assuré de l’intégrité du fourneau avant de s’approcher de moi pour me fouiller de la tête aux pieds et se convaincre que je ne dissimulais rien de dangereux dans mes poches. L’air réprobateur, il a posé ensuite le cahier sur ma table, le cahier de rédactions – sur l’étiquette grise on lit : rédactions allemandes de Siggi Jepsen – ; il s’est dirigé vers la porte sans me saluer, désappointé, la mort dans l’âme car Joswig, notre gardien préféré, est plus sensible encore que nous aux punitions qu’on nous inflige parfois. Il en souffre plus longtemps et elles portent plus de fruits. Il n’a rien dit mais j’ai deviné son tourment à sa façon de verrouiller la porte : sa clef est entrée dans la serrure sans conviction, en trébuchant lamentablement ; il a hésité avant de donner le premier tour, a marqué un temps, est revenu en arrière puis, se rappelant à l’ordre, a sanctionné sa propre indécision de deux tours abrupts. C’est Karl Joswig, un homme délicat et timide – et personne d’autre – qui m’a enfermé pour que je fasse ma punition.

Voilà près d’une journée que je suis assis là et je n’arrive pas, non, je n’arrive pas à m’y mettre : que je regarde par la fenêtre, et l’Elbe est là, et elle coule à travers mon image floue ; que je ferme les yeux, et elle coule toujours, charriant sur toute sa surface des glaces flottantes aux reflets bleuâtres. Je ne puis m’empêcher de suivre des yeux les remorqueurs qui, de leur proue caparaçonnée et pleine de croûtes, y esquissent des découpures grises ; je ne puis m’empêcher de contempler le fleuve, d’observer comment il se déleste sur la berge des blocs de glace dont il est surchargé, les roule sur le bord, les fracasse les uns contre les autres, les repousse vers le haut, les oublie dans les tiges sèches des roseaux. Je regarde, non sans éprouver une certaine aversion, les corbeaux qui, semble-t-il, tiennent conseil du côté de Stade ; ils viennent un à un, de Wedel, de Finkenwerder et de Hahnöfer-Sand, tournent en essaim au-dessus de notre île, montent et plongent en zigzag pour se confier soudain à un vent favorable qui les déposera à Stade. Tout détourne mon attention : les buissons de saules noueux recouverts d’un vernis de glace et poudrés de givre sec, les mailles blanches de la palissade, les salles de travail, les panneaux d’interdiction plantés au bord de l’eau, les mottes gelées du potager que nous cultivons nous-mêmes, au printemps, sous l’œil des gardiens : tout détourne mon attention, même le soleil brouillé qui projette à travers la vitre dépolie, des ombres allongées, cunéiformes. Et quand, malgré tout, je suis sur le point de commencer, mon regard tombe invariablement sur le ponton tout éraillé, enchaîné à la berge, où la barcasse de Hambourg, trapue et luisante de cuivres, vient s’amarrer : elle dépose là, chaque semaine, disons voir jusqu’à douze cents psychologues qui vouent un intérêt quasi maladif aux jeunes délinquants. Je ne puis les quitter des yeux : les voilà qui arrivent par le chemin sinueux de la plage, on les introduit dans le bâtiment directorial et, après les salutations d’usage assorties sans doute d’invitations à la prudence et à la discrétion, ils en ressortent en jouant des coudes, s’égaillent sans but apparent à travers notre île et harcèlent mes amis : Pelle Kastner, par exemple, et Eddi Sillus, et l’irascible petit Kurt Nickel. Peut-être s’intéressent-ils tellement à nous parce que la Direction a calculé que, dans quatre-vingts pour cent des cas, ceux qui ont été rééduqués dans cette île ne récidivent pas après leur libération. Si Joswig ne m’avait pas enfermé pour me faire faire ma punition, sans doute seraient-ils aussi après moi maintenant, à détailler méthodiquement, à la loupe pour ainsi dire, mon curriculum vitae et à s’efforcer d’esquisser mon profil psychologique.

Mais je dois rattraper mes deux heures d’allemand ; je dois mener à bien le travail que le maigre et susceptible professeur Korbjuhn et Himpel, notre directeur, attendent de moi. À Hahnöfer-Sand, l’île voisine, située plus bas en aval de l’Elbe, direction Twielenfleth Wischafen, et où, comme chez nous, on retient de jeunes délinquants que l’on veut rééduquer, cela ne serait pas arrivé : les deux îles ont beau se ressembler énormément, être assiégées par les mêmes eaux visqueuses, croisées par les mêmes bateaux, revendiquées par les mêmes mouettes, il n’empêche qu’à Hahnöfer-Sand il n’y a ni professeur Korbjuhn, ni cours d’allemand, ni de ces sujets de rédaction qui, parole d’honneur, déclenchent de véritables souffrances physiques chez la plupart d’entre nous. Nombreux sont ceux qui, pour cette raison, préféreraient être rééduqués à Hahnöfer-Sand. Sans compter que les bateaux qui font route vers la mer y croisent en premier et que la flamme crépitante et déchiquetée, au-dessus de la raffinerie, adresse au tout-venant un salut sans fin.

Dans l’île jumelle, j’en suis sûr, on ne m’aurait pas donné de punition ; ce qui est arrivé ici ne serait pas arrivé là-bas : ici, il a suffi qu’un homme décharné, puant la pommade, fasse une entrée bien korbjuhnienne dans la classe, nous toise d’un œil sarcastique et alarmé à la fois, se fasse souhaiter un « bonjour Monsieur le professeur » et se mette à distribuer les cahiers de rédaction, sans préavis, sans avertissement. Car il n’a rien dit. Il s’est tout simplement rendu au tableau – il savourait visiblement cet instant –, il a empoigné la craie, sa main mesquine s’est levée, sa manche a glissé jusqu’au coude, découvrant un bras sec, jaunâtre, vieux de cent ans au moins ; et il a écrit le sujet au tableau de son écriture fuyante, oblique – l’obliquité de l’hypocrisie –, et cela s’appelait : « Les joies du devoir ». Anxieux, j’ai parcouru la salle des yeux : ce n’étaient que dos courbés, visages troublés ; un murmure s’est propagé de banc en banc, il y a eu un remue-ménage de pieds, les plateaux des tables ont été lardés de soupirs. Ole Plötz, mon voisin, préméditait ses crampes tout en suivant à mi-voix, de ses lèvres charnues, l’inscription du sujet au tableau. Charlie Friedländer – en voilà un qui s’y entend pas mal à pâlir et à verdir à volonté ou, en tout cas, à avoir l’air si affreusement mal en point que les éducateurs le dispensent spontanément de tout travail –, Charlie commençait à user de ses talents respiratoires ; il ne déteignait pas encore mais, déjà, grâce à une judicieuse mise à contribution de son artère jugulaire, son front et sa lèvre supérieure se perlaient de sueur. J’ai sorti mon miroir de poche et l’ai braqué sur la fenêtre ; j’ai capté un peu de soleil et projeté ce soleil au tableau ; effrayé, le professeur Korbjuhn s’est retourné, a trouvé refuge en deux pas sur sa chaire et, de là-haut, nous a enjoint de commencer. Une fois encore son bras sec s’est levé, il a pointé un index d’une impérieuse rigidité sur le sujet : « Les joies du devoir » et, pour couper court à toute question, il a décrété : chacun peut écrire ce qu’il veut pourvu que le travail traite des joies du devoir.

Personnellement, je tiens ma punition – assortie de réclusion et de suppression provisoire de toute visite – pour imméritée ; car je n’expie pas une insuffisance de mémoire ou d’imagination, bien au contraire, cette retraite m’a été imposée parce que, ayant obéi, m’étant mis en quête des joies du devoir, j’ai eu soudain trop de choses à dire ou, du moins, tellement de choses que je ne savais plus, malgré toute ma bonne volonté, par quel bout commencer. Et, comme ce n’étaient pas des joies quelconques mais les joies du devoir que Korbjuhn voulait nous faire découvrir, décrire, savourer et, surtout célébrer, à qui d’autre pouvais-je songer sinon à mon père Jens Ole Jepsen, à son uniforme, à son vélo de service, à ses jumelles, à sa pèlerine, à sa silhouette voguant sur la crête de la digue, gonflée par l’incessant vent d’ouest. Sous le regard pressant du professeur Korbjuhn, c’est à lui qu’aussitôt je songeai : nous sommes au printemps, non, en automne ou, pourquoi pas, en été, par une de ces fraîches journées de vent ; il descend, comme toujours, par l’étroit chemin pavé de briques en poussant son vélo à côté de lui, s’arrête sous l’écriteau « Poste de police Rugbüll », amène la pédale dans la position propice au départ en soulevant l’arrière du vélo, prend comme toujours son élan en deux poussées du pied, enfourche sa machine et, debout contre le vent d’ouest, navigue d’une course d’abord sinueuse, saccadée, vers la route qui mène à Husum puis à Heide et à Hambourg ; parvenu à la tourbière, il oblique et prend la direction de la digue en longeant, sous le vent cette fois, le fossé qui fourmille de mulots gris ; comme toujours, il passe devant le moulin sans ailes et met pied à terre après le pont en bois ; le vélo à la main, il gravit la digue ventrue et l’espace environnant confère une signification inattendue à sa silhouette se découpant sur le vide de l’horizon. Le voilà maintenant qui remonte en selle : tjalk solitaire, il vogue dans sa pèlerine bouffante, tendue à craquer, sur la crête de la digue, vers Bleekenwarf, comme toujours vers Bleekenwarf. Jamais il n’oubliait sa mission. Et même quand le vent d’automne poussait des corvettes dans le ciel du Schleswig-Holstein, mon père était en route. Dans le printemps bigarré, sous la pluie, par de maussades dimanches, le matin et le soir, en temps de guerre comme en temps de paix, il remplissait sa mission, il pédalait sur cette voie sans issue qui ne le menait jamais qu’à Bleekenwarf, d’éternité en éternité, amen.

Ainsi donc, cette image, cette course pénible que le représentant de la police régionale de Rugbüll, dernier poste de police avant la frontière nord allemande, engageait chaque matin, me vint immédiatement à l’esprit et, pour faire plaisir à Korbjuhn, je m’efforçai d’en préciser le souvenir : je nouai un foulard autour de mon cou, m’installai sur le porte-bagages du vélo de service et, tout simplement, comme je le faisais bien souvent, l’accompagnai jusqu’à Bleekenwarf. Et, comme bien souvent, je me retins de mes doigts engourdis au ceinturon de mon père tandis que la tringlerie dure du porte-bagages me tenaillait les cuisses et y laissait des marques rouges. Je l’accompagnai ; je nous vis rouler ensemble sur la crête de la digue avec pour toile de fond les inévitables nuages du soir. Je sentis les rafales de vent souffler librement du fond du watt désolé. De loin, je nous vis tanguer tous deux sous les mêmes bourrasques et j’entendis mon père geindre sous l’effort : aucune trace de désespoir ou d’emportement contre le vent dans sa plainte, non, rien qu’un gémissement mêlé, me sembla-t-il, d’une mystérieuse pointe de satisfaction. Je nous vis rouler le long du watt, au bord de la mer toute noire comme elle sait l’être en hiver, vers Bleekenwarf, cette propriété dont je connaissais par cœur les moindres recoins aussi bien que ceux du moulin délabré ou ceux de notre maison. Je vis Bleekenwarf planté sur son socle de terre sale, flanqué d’aulnes dont les couronnes étrillées étaient inclinées vers l’est ; je sautai du porte-bagages, ouvris le portail à battant, scrutai la maison, l’étable, la remise et l’atelier d’où, comme bien souvent, Max Ludwig Nansen me menaçait déjà, pour rire, de son doigt levé.

C’est vers cette époque-là qu’ils lui avaient défendu de peindre et mon père, c’est-à-dire le poste de police de Rugbüll, était chargé de veiller par tous les temps et en toutes saisons à la stricte observance de cette interdiction ; pour tout dire, il avait mission d’étouffer dans l’œuf toute tentative picturale, tout témoignage indésirable de la lumière et, en bref, de faire en sorte qu’on ne peigne plus à Bleekenwarf. Mon père et Max Ludwig Nansen se connaissaient de longue date, je veux dire : depuis leur enfance. Et, comme ils étaient tous deux originaires de Glüserup, ils savaient ce qu’ils pouvaient attendre l’un de l’autre et, peut-être aussi, ce qui les attendait tous les deux, les surprises qu’ils se ménageraient l’un à l’autre au cas où cette situation devait durer longtemps.

Peu de choses sont aussi présentes à ma mémoire que ces rencontres entre mon père et Max Ludwig Nansen. C’est pourquoi, sûr de moi, j’ouvris mon cahier, déposai mon miroir de poche avec la ferme intention de décrire les randonnées de mon père à Bleekenwarf ; et pas seulement les randonnées, non, également toutes les feintes et tous les pièges qu’il avait conçus, les ruses simples ou compliquées, les plans que lui avait inspirés la lente suspicion qu’il nourrissait envers Nansen, tous les stratagèmes, les subterfuges et, bien entendu, puisque c’était ce que désirait le professeur Korbjuhn, les joies que l’exercice de ce devoir lui procurait. Il n’y avait pas moyen. Je n’y parvenais pas. Je ne cessais de revenir à mon point de départ. J’expédiais mon père sur la digue avec et sans pèlerine, par grand vent et sans vent, le mercredi et le samedi : sans succès. Il y avait trop d’agitation dans tout cela, trop de mouvement, une débauche de faits ; il n’était pas encore arrivé à Bleekenwarf que je l’avais déjà perdu de vue : j’assistais à un envol de mouettes, ou alors un canot à tourbe chavirait avec son frêt ou bien un parachute planait au-dessus du watt.

Mais avant tout, il y avait une flamme, une petite flamme vive, qui parcourait l’avant-scène de ma mémoire ..." (Traduction française Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1971, 2001, 2009)

L’obéissance comme vertu dévoyée - Le roman met en scène Siggi Jepsen, un jeune garçon chargé d’écrire une rédaction sur “Les joies du devoir” alors qu’il est détenu dans une maison de correction. Son père, Jens Ole Jepsen, est policier dans un village du Nord de l’Allemagne pendant le nazisme. Il reçoit l’ordre d’interdire à son ami peintre, Max Ludwig Nansen (inspiré d’Emil Nolde), de continuer à peindre. Le père exécute les ordres avec une rigueur aveugle, au nom de son sens du devoir. Pour lui, l’obéissance est un absolu, même si elle détruit son amitié et sa famille. Lenz montre ainsi comment une vertu traditionnelle allemande — l’obéissance au devoir — a pu être pervertie et devenir complice du mal.

La culpabilité héritée et transmise - Siggi, le fils, est pris entre deux forces, le père, qui incarne l’obéissance aveugle, le peintre, qui incarne la résistance intérieure et la fidélité à soi-même. En essayant de protéger les œuvres du peintre contre son propre père, Siggi devient à son tour pris dans une culpabilité inextricable : celle de trahir son père, mais aussi celle de ne pas pouvoir empêcher la destruction. Lenz illustre ainsi le dilemme des générations d’après-guerre : elles n’ont pas directement participé aux crimes, mais elles héritent d’une culpabilité familiale et collective.

Le poids du devoir comme fardeau historique - Le roman est construit sur une rédaction scolaire : l’exercice apparemment banal (“Les joies du devoir”) devient le révélateur d’un traumatisme historique. Siggi n’arrive pas à rédiger un texte simple, car son vécu montre que le “devoir” n’est pas joie, mais souffrance, contrainte et culpabilité. À travers cette structure, Lenz interroge le langage même : comment peut-on encore parler de “devoir” en Allemagne après Auschwitz ? Le roman montre que le mot, autrefois neutre ou positif, est chargé d’un poids historique écrasant.

Le contexte allemand - En 1968, l’Allemagne de l’Ouest était en plein bouleversement : la génération des étudiants (celle de Siggi symboliquement) reprochait à ses parents leur silence et leur obéissance sous le nazisme. Le roman s’inscrit directement dans cette dynamique : il dévoile la responsabilité non pas seulement des criminels nazis, mais aussi de tous ceux qui “ont seulement obéi”. Lenz met en évidence que “le devoir sans conscience” conduit au désastre moral.

"15. La suite - Aujourd’hui, 25 septembre 1954, j’ai vingt et un ans. Hilke m’a envoyé une boîte de sucreries, ma mère un pull-over en laine piquante, le directeur Himpel une de ces traditionnelles bougies qui fondent à vue d’œil ; quant à Karl Joswig, notre gardien préféré, il m’a offert douze cigarettes et quelque deux heures de réconfort : et tout cela pour me rendre supportable ma première journée de majorité. Si je ne devais pas poursuivre mon travail de fourmi, au lieu d’être dans ma cellule, je serais avec tous les autres ; au réfectoire, ma place serait ornée de fleurs – des asters à tiges courtes dans un pot de confitures – toute la bande aurait dû chanter en mon honneur un canon d’anniversaire bricolé par Himpel ; j’aurais eu un morceau de tarte et un morceau de viande en plus de la ration ordinaire ; on m’aurait évidemment dispensé de toute corvée et, le soir venu, on m’aurait autorisé à laisser ma lampe allumée une heure de plus que les autres. Cela ne pouvait être.

À partir d’aujourd’hui par conséquent, je dois me déclarer majeur, je dois me considérer comme adulte ; je n’ai pas constaté cependant de changement notable en me rasant. Tout en parcourant ma punition, j’ai croqué quelques sucreries ; je me suis entretenu avec la bougie qui fondait à vue d’œil mais n’en ai tiré aucun enseignement ; j’ai fumé une cigarette entière de la réserve que m’a laissée Wolfgang Makkenroth. Pour finir, cette maudite bougie y est arrivée et, à l’exemple de mon érudit de grand-père, je me suis mis à philosopher, à me poser tout haut de ces questions que j’ai toujours considérées comme pitoyables : qui es-tu ? Où vas-tu ? Quel est ton but ? etc. Des souvenirs me sont revenus : le déjeuner sous-marin à l’occasion du soixantième anniversaire du docteur Busbeck, Jutta sur la balançoire, les jeux d’ombre et de lumière sur son visage ; mes batailles navales me sont revenues en tête ; j’ai repensé au moment où nous avons découvert Klaas couché dans la tourbe et à l’enterrement de Ditte.

C’est sans grand profit que je songeai à tout cela, et c’est pourquoi l’irruption de Joswig ne me dérangea pas le moins du monde. Timidement, mais posément, il me salua et me souhaita la bienvenue : bienvenue, Siggi, « dans les rangs des adultes ». Il secoua sa manche avec un sourire finaud et les cigarettes tombèrent sur mes cahiers. Il s’assit au bord du lit. Il me considéra d’un air compatissant, longuement, sans mot dire, tandis que, dehors, les chaînes d’un dragueur ancré sur l’Elbe automnale montaient et descendaient à grand fracas. Voilà des jours et des jours que les seaux au bord dentelé tombent au fond de l’eau, en ressortent frémissants et baveux pour déverser cul par-dessus tête leur chargement de boue bleutée dans une citerne.

Est-ce que ça ne hâterait pas le rythme de mon travail s’il me disait que je leur manquais à tous ? À Eddi aussi ? Non, ça n’y changerait rien. Et cet air épuisé, cette mine hâve et inquiète, devait-il l’imputer au sujet imposé par Korbjuhn, à ces fameuses « joies du devoir ». C’était bien possible. Ne voulais-je pas carrément jeter le tout sur le bureau de Himpel, vlan, un point, c’est tout ? Comme les joies du devoir duraient toujours, je ne pouvais pas finir en queue-de-poisson sans passer à côté du sujet.

Karl Joswig prit alors sa tête entre ses mains, baissa les yeux et m’approuva d’un hochement de tête. Mais ce n’est pas tout : il approuva expressément mon entêtement, me félicita de mon endurance. Il avait seulement voulu mettre ma fermeté à l’épreuve avec ses questions, dit-il. Une punition est une punition, Siggi. Et les joies du devoir sont si multiples qu’il importe de les placer dans leur vraie lumière. Multiples ? demandai-je, et sur ce, Joswig : eh oui, si tu vois ce que je veux dire. Non. Je ne voyais pas. Il dit : Dans ce cas, écoute bien, et il proposa à ma méditation une histoire dont je pouvais me servir. Si cela peut t’aider, dit-il, car il s’agit également des joies du devoir, c’est arrivé à un de mes neveux, là-bas, à Hambourg, dans une société d’aviron sur l’Alster. Bon.

Il était une fois une excellente équipe de huit qui courait pour la Société hambourgeoise d’aviron. Le rameur de pointe s’appelait Pfaff, surnommé « Fiete » et jouissait d’une certaine popularité. Nombre de photographies le montraient en train de retirer son maillot pour l’offrir à ses admirateurs. C’était un sportif, un vrai ; malheureusement il avait un défaut : l’argent qui entrait en contact avec lui se sentait si bien qu’il lui restait collé aux doigts même quand ce n’était pas le sien. Et ça, évidemment, ça se savait plus ou moins. Un beau jour eurent lieu les régates annuelles de l’Alster. Fiete devait, comme bien souvent déjà, défendre les couleurs de Hambourg. Sur les bords de l’Alster régnait une ambiance de fête populaire. Le service d’ordre, parmi lequel Fiete était aussi très connu, maintenait dégagé le tracé de la course. Les petits canoës se livraient un duel acharné. On les suivait d’un air distrait. Le clou des championnats, c’était la course des canots à huit que tout le monde attendait impatiemment. Il était une fois un costaud de rameur de pointe nommé Fiete Pfaff qui reçut, juste avant les régates de l’Alster, la visite d’un monsieur poli mais inflexible ; il s’avéra que le monsieur en question connaissait les inclinations et les habitudes de Fiete, et, quand il prit congé, Fiete lui promit d’être victime, pendant la course, d’un malaise imprévu. C’était un genre de chose qu’on n’aurait jamais pardonné à un inconnu, une idole pouvait être assurée de l’indulgence de tous.

Nous pouvons maintenant laisser filer les canots. L’image habituelle : couchés sur le ventre, les assistants d’équipage maintiennent les embarcations en place. Au signal, les corps légers, sveltes, brillants de graisse glissent sur l’eau ridée, poussés par de puissants coups d’aviron, par les cris des barreurs, par la rumeur de la foule. Pendant un bon moment, au début de la course, ils glissent côte à côte mais au moment où le bateau rival change de cadence, Fiete Pfaff et ses hommes, redoublant d’efforts, se taillent une avance d’une demi-longueur. Manifestement, ils étaient décidés à arriver premiers. Les frêles barreurs gueulaient dans leur mégaphone, rythmant l’effort des athlètes qui poussaient dur sur leur siège mobile, fouettant l’eau de leurs pagaies extralongues. Rien n’est plus important, dit-on, que les mouvements dans l’embarcation, et personne ne se mouvait avec l’assurance élégante de Fiete Pfaff ; chez lui cela ne provenait pas uniquement de l’entraînement.

Huit cents mètres, douze cents mètres : c’était maintenant que devait intervenir le malaise décisif du rameur de pointe. Mais que se passait-il donc ? Au lieu de rompre le rythme, de semer la confusion dans la cadence du bateau, de s’effondrer vers l’avant jusqu’au ras de l’eau, Fiete Pfaff ne faisait que hâter l’allure. Il y avait maintenant une certaine âpreté dans ses coups de pagaie, une certaine joie aussi ; manifestement, il avait complètement oublié la promesse faite au monsieur poli mais inflexible : comme bien souvent, il était l’exemple de son équipe. Et si maintenant tu te demandes ce qui l’incitait à œuvrer avec cette sauvage allégresse pour la victoire de son bateau, il faudra bien que tu admettes que c’étaient les joies du devoir. Tu vois. Rien ne comptait plus, rien ne comptait plus à ce moment-là : une fois à sa place, cramponné à ses pagaies, le souffle de ses camarades dans l’oreille et la rumeur des voix sur les rives de l’Alster, il n’avait plus le choix, il devait faire ce que le devoir commandait, pour ainsi dire.

Il était une fois un rameur de pointe nommé Fiete Pfaff, un géant sensible qui, cédant à un chantage, avait accepté de simuler un malaise au cours de la finale des régates de l’Alster. Cependant, le filet du devoir s’abattit sur lui et le porta jusque près du but ; il restait juste deux cents mètres à parcourir lorsque survint un incident qui déchaîna un vaste mouvement de stupeur parmi les spectateurs et fit sauter les officiels de leurs bancs : Fiete eut réellement un malaise et s’effondra ; la cadence était rompue, le huit rival remporta la course. Crut-on à ce malaise ? La direction de l’Association y crut en grande partie, et même quand elle apprit quel genre de conversation Fiete avait eue avec le monsieur poli, elle ne lui retira pas toute sa confiance. On voulut même le laisser dans le huit, mais Fiete ne voulait pas, ne pouvait pas et n’en avait pas le droit : il estimait de son devoir de donner sa démission, et il la donna.

Joswig tendit l’oreille ; il attendait ma réaction mais je me tus parce que j’étais occupé à me représenter son histoire comme un film – je ne pouvais pas la voir autrement que comme un film.

Tu vois, demanda-t-il, tu comprends jusqu’où peuvent vous mener les joies du devoir ? À quoi elles peuvent vous contraindre ? Et, m’invitant d’un geste de la main : Sers-toi de cela si tu veux. Je dis : Ce sont là les joies du devoir comme Korbjuhn nous a demandé de les représenter ; mais les victimes du devoir, il me semble qu’il faut en parler aussi. Il se leva du bord du lit, vint vers moi et me tapota sur l’épaule d’un air condescendant : on remarque à ta façon de parler que tu es devenu majeur. Il me permit officiellement de fumer jusqu’à la fin de cette journée et me pinça légèrement l’arrière du crâne avant de s’en aller. Tu ne veux pas prendre un peu de repos aujourd’hui ? demanda-t-il lorsqu’il fut à la porte. Pour quoi faire ? Eh bien, à vingt et un ans, dit-il, on voudrait clarifier la situation, on se pose des questions, on fait des promenades. À vingt et un ans, Siggi, j’avais le titre de gardien-inspecteur. C’est un bon âge pour émigrer aussi. À vingt et un ans, on choisit quelque chose dans sa réserve de projets, on décide de devenir quelque chose, gardien de musée par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? On est redevable de quelque chose envers soi-même quand on atteint vingt et unans : on est prié de passer à la caisse. Dès que les bougies ont cessé de brûler sur la table d’anniversaire, on prend place dans les rangs des adultes.

Voilà le genre de discours que pouvait vous tenir Joswig. J’aurais pu ouvrir le débat mais je savais bien dans quel but il me parlait ainsi et je renonçai donc à le titiller en lui posant quelques questions relatives à sa vie. Je hochai la tête d’un air soumis, je fis celui qui reconnaît ses erreurs et ne songe plus qu’à s’amender. Je considérai longuement la bougie qui fondait à toute allure et envoyai au plafond la fumée de ma cigarette tandis que Joswig tournait une dernière fois autour de ma table et de ma chaise sans cesser de déballer mises en garde et conseils dont il entrevoyait déjà les bénéfiques effets.

Mais quelle était donc cette odeur ? Chaque fois que Joswig m’avait rendu visite, il laissait derrière lui une forte odeur de désinfectant. Peut-être s’en aspergeait-il discrètement avant de pénétrer dans une cellule. En tout cas, il me forçait chaque fois à ouvrir ma fenêtre pour aérer la pièce.

L’Elbe ! Comme son cours est maussade en automne ! Sur la berge d’en face, la brume commence à tomber masquant les terres. Seules les cimes des arbres en émergent. On dirait une forêt inondée. Le ronflement des moteurs Diesel n’est plus qu’un lointaine pulsation, le martèlement en provenance des quais reste sans écho et le fracas des seaux que le dragueur plonge sans répit au fond de l’eau me parvient à peine. Les lumières, les lumières voilées qui défilent lentement, semblent se mouvoir à grand-peine. Les superstructures des bateaux qui passent tout près ne paraissent pas avoir le moindre contact avec l’eau. À mon sens, il n’y a pas sur l’Elbe de moments plus captivants que ceux-là : quand la brume blanchâtre tombe avec la nuit et qu’on en vient à douter de tout ce qu’on voit.

Mais je dois bien me rendre à l’évidence, il y a là une ambiance d’anniversaire qui peu à peu me gagne, une de ces ambiances qui vous incite à tirer des conclusions de la contemplation de votre propre nombril. Je ne puis me le permettre, je dois revenir en arrière, descendre vers mon Atlantide privée, la tirer de l’abîme morceau par morceau. Le temps presse, le devoir m’appelle. Vingt et un ans, qu’est-ce que ça veut dire ? Quand on pense que le capitaine Andersen a fêté le printemps passé son cent deuxième anniversaire et que, le lendemain déjà, donc dans sa cent troisième année, alors qu’il n’avait pas encore fini de cuver son vin, il a joué dans un film documentaire qui passe actuellement sur les écrans : L’Homme et la mer. Que m’importe l’Elbe, je n’ai pas à faire l’inventaire de ce qui s’y passe ni de la brume qui l’enveloppe. Les amateurs de sports nautiques ont depuis longtemps tiré leurs canots sous les branchages déjà bien dégarnis. La dernière barcasse s’est défilée en ahannant contre le courant. Cela ne m’intéresse pas. Je ne tiens pas à savoir qui profitera des informations que ramènera un jour l’Expédition océanographique récemment partie. Les échantillons d’eau et de terre de Rugbüll me suffisent amplement. C’est sur cette plaine obscure que je jette mon filet à plancton, c’est là que j’attrape ce qui se laisse attraper.

Et comme toujours, quand je retire mon filet, c’est d’abord mon père, le policier de Rugbüll, qui surgit des profondeurs. Après son internement, il redevint ce qu’il avait toujours été et ce que chacun, entre Glüserup et la chaussée de Husum, attendait qu’il redevînt..."

Le Dernier Bateau (Arnes Nachlass, 1999)

"Dans ce récit sobre et dépourvu d'effets dramatiques, Lenz traduit admirablement les sentiments déchirants d'un jeune garçon surdoué et traite ce qu'il considère comme l'un des vingt grands thèmes de la littérature mondiale : l'exclusion.

Arne, douze ans, a perdu ses parents et ses soeurs. Il est recueilli par un ami de son père, responsable d'un chantier de démolition navale dans le port de Hambourg ou l'on découpe les bateaux mis au rebut, et ou le moindre élément encore utilisable semble avoir sa propre histoire, qui parle d'océan et de pays étrangers.

Il devient rapidement l'ami de Hans, le fils aîné de la famille. À l'école, ses dons exceptionnels lui permettent d'éclipser largement ses camarades, mais il reste un être en marge. Son plus cher désir est de se faire accepter par une bande d'adolescents du port. Plus il essaie de gagner leurs bonnes grâces cependant, plus ils l'excluent. Désespéré, Arne s'éloigne sur l'Elbe dans une barque. Hans retrouvera l'embarcation vide, accrochée à une bouée au milieu du fleuve.

C'est une triste mission qui l'attend alors. Fragment par fragment, il met en caisse les affaires d'Arne : sa grammaire finnoise, la planche aux noeuds marins, tout ce que le jeune garçon a récupéré sur des bateaux démolis. Et à chaque objet, ce sont d'autres souvenirs de son ami disparu qui remontent à sa mémoire et qu'il raconte." (Editions Robert Laffont)

Une minute de silence (Schweigeminute, 2008)

"Dans une petite ville de la Baltique bercée par le rythme incessant des vagues, Christian, dix-huit ans, assiste à la minute de silence observée par tout le lycée en mémoire de Stella Petersen, professeur d'anglais morte en mer. À la fin de la cérémonie, Christian vole la photographie de Stella : avec quelques cartes, c'est le seul souvenir qu'il puisse garder de leur amour. Un amour qui ne dura pas plus d'un été. Un amour ponctué par les sorties en mer, les arrêts à la cabane de l'île aux Oiseaux et les instants magiques dans les bras de la jeune femme. De Christian nous savons qu'il travaille avec son père à l'établissement d'un brise-lames souterrain, qu'il n'est pas un très bon élève et que Stella est son premier amour. De la jeune professeur nous savons encore moins. Christian fait des projets d'avenir dont Stella est le centre, mais Stella meurt, laissant tous les désirs, toutes les questions en suspens. Et c'est à ce mystère de l'inachèvement que s'attache Siegfried Lenz, dans une prose lumineuse conjuguant légèreté et précision, sensualité et sensibilité. Âgé de quatre-vingt-deux ans, il nous offre un roman intimiste, presque onirique, sur le thème de l'amour et du mystère des sentiments, de la mort et de l'oubli." (Editions Robert Laffont)

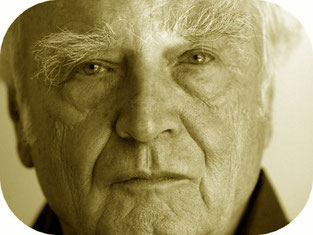

Martin Walser (1927)

"Mon ambition n'est pas de représenter la société, mais, plus modestement, j'essaie, en inventant des personnages, de surmonter les difficultés dont je

souffre. Chacun de mes livres naît d'une expérience personnelle. Mes premiers personnages s'exprimaient à la première personne. Plus tard, ayant éprouvé le besoin de saisir l'environnement

humain de mes héros, il m'a fallu passer à la troisième."

Né à Wasserburg (Bodensee), engagé en 1945, étudiant de 1946 à 1951 (thèse sur Kafka), revenu s'établir dans le pays de son enfance, après ses années

d'apprentissage, il vit et travaille depuis 1957 sur les rives du lac de Constance qui est omniprésent dans son œuvre. "Ehen in Philippsburg" paraît en 1957 et connaît un grand succès qui lui

permet de vivre de sa plume. II est en 1961 le premier écrivain à s'engager en faveur des sociaux-démocrates et celui qui en 1988 proclame son attachement à l'unité allemande. En 1998, il

déclenche une violente polémique en dénonçant l'instrumentalisation de "la mémoire" qui semble traverser toute l'Allemagne intellectuelle.

Martin Walser (1927–2023), romancier, essayiste et dramaturge, très productif, il a représenté le débat intellectuel de la RFA des années 1960 à 2000. Ses romans traitent souvent de la bourgeoisie allemande, de ses hypocrisies et de la quête d’individualité (Ein fliehendes Pferd, 1978, par exemple). Il a aussi provoqué des controverses, notamment avec son discours de 1998 (à l’église Saint-Paul de Francfort), où il plaidait pour un « droit à l’oubli » concernant Auschwitz - ce qui a déclenché un vif débat national sur la mémoire. Walser ne plaidait pas tant pour un oubli pur et simple d’Auschwitz, ques pour la fin de son instrumentalisation politique et médiatique. Il défendait une mémoire intime, silencieuse, et un “droit” à ne pas voir son identité nationale réduite à la culpabilité historique. Le discours a été immédiatement critiqué par Ignatz Bubis, président du Conseil central des Juifs d’Allemagne, qui a accusé Walser de vouloir “relativiser” le passé et de légitimer un oubli dangereux. Beaucoup ont vu dans cette position un symptôme de la “fatigue mémorielle” en Allemagne des années 1990.

Walser est longtemps resté une figure incontournable du paysage littéraire allemand, autant par son œuvre que par ses prises de position médiatiques. Ses romans sont encore lus, mais son rôle dans les polémiques mémorielles est presque plus présent dans la mémoire collective que son œuvre littéraire. Pour beaucoup, il incarne la tension entre engagement littéraire et tentation du repli dans le privé.

Influencé dans ses premiers textes par Kafka, Martin Walser trouve rapidement sa manière avec "Halbzeit" (Mi-temps), gros roman paru en 1960 et qui forme

avec "Das Einhorn" (la Licorne, 1966) et "Der Sturz" (la Chute, 1973) une trilogie : un réalisme psychologique minutieux, une radioscopie impitoyable de la réalité quotidienne de personnages

moyens d'une banalité désespérante, un mélange de récit objectif et de monologues intérieurs. Tout comme Anselm Kristlein, le personnage central de cette trilogie, les autres « héros » de Walser

souffrent de la société : "Au-delà de l'amour" (1976), "Un cheval qui fuit" (Ein fliehendes Pferd, 1978), "Travail d'âme" (Seelenarbeit, 1979), "la Maison des cygnes" (Das Schwanenhaus, 1980),

"Lettre à Lord Liszt" (Brief an Lord Liszt, 1982).

Dans ses pièces écrites dans les années 1960 ("Eiche und Angora-Eine deutsche Chronik", 1962), Walser décrit la société nazie puis post-nazie dans sa

banalité quotidienne. Qu'ils soient salariés ou indépendants, représentants de commerce ou cadres, chauffeurs de maîtres ou écrivains, ils doivent réussir, se faire accepter et reconnaître,

maintenir leur statut social. Écartelés par les rôles qu'ils sont obligés de tenir (dans leur profession, leur famille, en société), ils perdent leur personnalité, se trouvent mutilés,

aliénés. Aucun d'eux n'a vraiment de consistance, tant ils se confondent finalement avec leurs rôles. Ils mettent au point des « stratégies de survie » mais arrivent rarement à éviter la

catastrophe. Walser, qui a souvent exprimé, dans ses déclarations publiques, ses sympathies pour la gauche (Heimatkunde, 1968), ne propose pas de solution dans ses romans. Pour lui, la

littérature doit montrer la réalité, contribuer à une prise de conscience, mais non proposer des explications et montrer des issues (Brandung, 1985).

Mi-temps (Halbzeit, 1960)

Martin Walser inaugure avec Mi-temps une vaste trilogie romanesque - poursuivie en 1966 avec La Licorne et en 1973 avec La Chute - toute entière focalisée sur un personnage de anti-héros dont l'être intérieur vit en total décalage avec l'être social. Anselm Kristlein, trente-cinq ans, marié et père de trois enfants, trouve un emploi dans le milieu de la publicité après avoir interrompu ses études. En l'espace d'un an, c'est devenu non seulement un expert admiré mais aussi un arriviste de talent. Comme sa famille constitue selon lui un obstacle à sa carrière, il préfère passer son temps avec ses collègues ou ses maîtresses. ..

Histoires pour mentir (Lügengeschichten, 1964)

"Les Histoires pour mentir sont des nouvelles extraites de deux recueils parus en Allemagne en 1955 et 1964. Les unes et les autres se placent dans la filiation de Kafka dont Martin Walser se réclame à juste titre. Mais par la truculence humoristique de certains thèmes, par le choix de situations où une sensibilité à vif communique à ce monde impossible ses demi-teintes et sa mélancolie, ce recueil se rattache aussi au grand fond du romantisme allemand." (Gallimard)

La Licorne (Das Einhorn, 1966)

"Curieux Wilhelm Meister que le héros de ce roman, Anselme Christlein, curieux « apprentissage» que celui de ce quadragénaire, qui fut d'abord homme d'affaire, puis rédacteur publicitaire, puis conférencier, «représentant en convictions», et qui enfin écrivit un livre. À la suite de quoi, c'est ici que tout commence – une femme éditeur s'avise de lui commander un nouvel ouvrage. Un ouvrage sur l'Amour. La dame ne veut rien d'imaginaire, mais «toute la vérité». Elle verse à son écrivain des mensualités, et bientôt elle ne se satisfait même plus de l'évocation du passé amoureux de celui qu'elle pensionne. Il lui faut de l'actuel, du présent. Au besoin elle contribuera elIe-même à l'enrichissement de ce «roman vécu».

Et voici l'auteur et héros provoqué, par nécessité professionnelle, à la quête, aux aventures, aux performances, aux corvées amoureuses. Quête amère, cynique et que l'on dirait désespérante si la constante résistance de l'humour ne préservait le narrateur de se prendre au tragique. Tant de femmes allant et venant, tant de gestes et de mot «d'amour» s'accumulant conduisent peu à peu le lecteur au bout d'une nuit misogyne, quand survient la merveilleuse apparition d'Orli. Fin du jeu sans conviction.

Ce grand roman baroque, roman social, critique de toute une société, et en particulier satyre des mœurs d'une intelligentsia plus qu'à demi «entretenue», et aussi une prouesse de langue et de style «joycien» qui en rendait la transcription en français particulièrement difficile." (Gallimard)

Je ne sens pas bon (Die Gallisthlsche Krankheit, 1972)

Le roman s'inscrit dans l'Allemagne de l'Ouest du "miracle économique" (Wirtschaftswunder) des années 1960-70, une époque marquée par la prospérité matérielle, le consumérisme et l'émergence d'une bourgeoisie confortable mais aliénante. Le titre fait référence à une "maladie" fictive, la "maladie de Gallistl", une métaphore de la honte sociale, de l'auto-dépréciation et du sentiment chronique de ne pas être à la hauteur dans une société basée sur l'apparence, la performance et la compétition.

Le héros, Anselm Kristlein, est un archétype de l'intellectuel qui se sait complice du système qu'il méprise. La "maladie" dont il se croit atteint est le symptôme d'une conscience malheureuse, tiraillée entre le désir de reconnaissance sociale et le mépris des valeurs qu'il faut afficher pour l'obtenir.

C'est une critique acerbe de la bourgeoisie allemande de l'après-guerre, obsédée par les apparences et le paraître, mais aussi l'étude d'un cas approfondie d'un complexe d'infériorité et d'une névrose sociale. Walser explore avec une précision clinique les mécanismes de l'auto-sabotage et de la honte. Le style est caractéristique de l'auteur : un flux de conscience maîtrisé, ironique et souvent comique. Les longues phrases, les digressions et le monologue intérieur plongent le lecteur dans l'esprit tourmenté d'Anselm...

L'histoire s'ouvre sur un épisode humiliant : Anselm Kristlein, la quarantaine, universitaire et conseiller en relations publiques pour une entreprise, est invité à donner une conférence. Alors qu'il se tient à la tribune, face à un public bourgeois, il est soudainement envahi par la conviction paralysante qu'il sent mauvais (d'où le titre français). Cette peur irrationnelle d'exhaler une odeur nauséabonde (une halitose psychosomatique) le tétanise. Il bégaie, perd ses moyens et quitte la salle sous le regard gêné et méprisant de l'auditoire. Cet événement agit comme un révélateur et plonge Anselm dans une profonde crise existentielle.

L'Enquête Introspective et la "Maladie de Gallistl" - Hanté par cet échec, Anselm décide de se mettre en retrait. Il s'isole dans une maison de campagne pour écrire un livre sur cet épisode et, plus largement, sur ce qu'il identifie comme la "maladie de Gallistl". Pour lui, cette "maladie" est un mal moderne : c'est la honte de soi, le sentiment d'illégitimité et la peur viscérale du jugement d'autrui.

Le récit devient alors une longue plongée dans sa conscience. Anselm analyse et dissèque sans pitié ses propres comportements, ses lâchetés, ses compromissions et les mécanismes sociaux qui les provoquent. Il revit en flash-back les moments clés de sa vie où la "maladie" s'est manifestée.

Les Manifestations de la Maladie : Scènes Clés - À travers ses souvenirs, Walser peint le portrait d'un homme en constante représentation :

- Le Monde du Travail : Anselm est un "arriviste" qui méprise le monde des affaires et de la publicité dans lequel il évolue, mais il en dépend pour son statut social et son confort matériel. Il joue un rôle, flatte ses supérieurs, et a honte de cette servilité volontaire.

- La Vie Familiale et Conjugale : Ses relations avec sa femme et ses maîtresses sont teintées de la même duplicité. Il cherche l'approbation et l'affection mais est incapable d'une authenticité qui le mettrait à nu. Il se sent piégé dans les attentes conventionnelles de la vie de famille bourgeoise.

-Les Interactions Sociales : Chaque dialogue, chaque dîner en ville, chaque réunion devient un champ de mines où il doit surveiller en permanence son image, craignant toujours de commettre un impair, de "sentir mauvais" métaphoriquement aux narines de la bonne société.

La "maladie de Gallistl" est cette hypervigilance sociale qui empoisonne l'existence. Anselm est constamment en train de se regarder agir de l'extérieur, through the gaze des autres, anticipant et redoutant leur mépris.

Anselm tente de se soigner, ou du moins de comprendre sa condition. Il consulte des médecins (qui ne trouvent rien de physique), lit des traités de psychologie, et essaie diverses méthodes pour retrouver confiance en lui. Mais ces tentatives sont souvent décrites avec ironie, car la quête elle-même est une nouvelle forme de complaisance envers soi-même et d'auto-obsession. La narration, à la première personne, est elle-même le symptôme de la maladie : elle est circulaire, auto-justificative, pleine de doutes et de digressions, reflétant le chaos intérieur du personnage.

La fin du roman ne propose pas de guérison miracle. Anselm reste enfermé dans le dilemme qu'il a décrit. Il est condamné à être à la fois le critique et le produit de la société bourgeoise. Le livre se clôt sur une impression de circularité et d'impasse.

La "maladie" n'est finalement pas une pathologie individuelle, mais le symptôme d'une aliénation collective. Walser critique férocement une société où l'identité n'est plus qu'une performance, où la valeur d'un individu se mesure à son succès apparent, et où la peur de l'échec social engendre une anxiété permanente.

"Un cheval qui fuit" (Ein fliehendes Pferd, 1978)

Années 1970 : l'Allemagne de l'Ouest est en plein doute (terrorisme de la RAF, crise pétrolière), tandis que Walser est accusé de "dépolitiser" le nazisme (il explorera cela dans Mort d'un critique). Le succès du livre est immédiat (vendu à 500 000 ex. en 6 mois). En apparence simple, ce récit dense et percutant explore les crises existentielles masculines, les leurres du bonheur bourgeois et le poids du passé. Il sera étudié en Allemagne comme exemple de Neue Subjektivität (nouvelle subjectivité).

"Plötzlich drängte Sabine aus dem Strom der Promenierenden hinaus und ging auf ein Tischchen zu, an dem noch niemand saß. Helmut hatte das Gefühl, die Stühle dieses Cafés seien für ihn zu klein, aber Sabine saß schon. Er hätte auch nie einen Platz in der ersten Reihe genommen. So dicht an den in beiden Richtungen Vorbeiströmenden sah man doch nichts. Er hätte sich möglichst nah an die Hauswand gesetzt. Otto saß auch schon. Zu Sabines Füßen. Er sah aber noch zu Helmut herauf, als wolle er sagen, er betrachte sein Sitzen, so lange Helmut sich noch nicht gesetzt habe, als vorläufig. Sabine bestellte schon den Kaffee, legte ein Bein über das andere und schaute dem trägen Durcheinander auf der Uferpromenade mit einem Ausdruck des Vergnügens zu, der ausschließlich für Helmut bestimmt war. Er verlegte seinen Blick auch wieder auf die Leute, die zu dicht an ihm vorbeipromenierten. Man sah wenig. Von dem wenigen aber zuviel. Er verspürte eine Art hoffnungslosen Hungers nach diesen hell- und leichtbekleideten Braungebrannten. Die sahen hier schöner aus als daheim in Stuttgart. Von sich selbst hatte er dieses Gefühl nicht. Er kam sich in hellen Hosen komisch vor. Wenn er keine Jacke anhatte, sah man von ihm wahrscheinlich nichts als seinen Bauch. Nach acht Tagen würde ihm das egal sein. Am dritten Tag noch nicht. So wenig wie die gräßlich gerötete Haut. Nach acht Tagen würden Sabine und er auch braun sein. Bei Sabine hatte die Sonne bis jetzt noch nichts bewirkt als eine Aufdünsung jedes Fältchens, jeder nicht ganz makellosen Hautstelle. Sabine sah grotesk aus. Besonders jetzt, wenn sie voller Vergnügen auf die Promenierenden blickte. Er legte eine Hand auf ihren Unterarm. Warum mußten sie überhaupt dieses hin- und herdrängende Dickicht aus Armen und Beinen und Brüsten anschauen? In der Ferienwohnung wäre es auch nicht mehr so heiß wie auf dieser steinigen, baumlosen Promenade. Und jede zweite Erscheinung hier führte ein Ausmaß an Abenteuer an einem vorbei, daß das Zuschauen zu einem rasch anwachsenden Unglück wurde. Alle, die hier vorbeiströmten, waren jünger. Schön wäre es jetzt hinter den geraden Gittern der Ferienwohnung. Drei Tage waren sie hier, und drei Abende hatte er Sabine in die Stadt folgen müssen. Jedesmal auf diese Promenade. Leute beobachten fand sie interessant. War es auch. Aber nicht auszuhalten. Er hatte sich vorgenommen, Kierkegaards Tagebücher zu lesen. Er hatte alle fünf Bände dabei. Wehe dir, Sabine, wenn er nur vier Bände schafft. Er wußte überhaupt nicht, was Kierkegaard in seinen Tagebüchern notiert hatte. Unvorstellbar, daß Kierkegaard etwas Privates notiert haben konnte. Er sehnte sich danach, Kierkegaard näherzukommen. Vielleicht sehnte er sich nur, um enttäuscht werden zu können. Er stellte sich diese tägliche, stundenlange Enttäuschung beim Lesen der Tagebücher Kierkegaards als etwas Genießbares vor. Wie Regenwetter im Urlaub. Wenn diese Tagebücher keine Nähe gestatteten, wie er fürchtete (und noch mehr hoffte), würde seine Sehnsucht, diesem Menschen näherzukommen, noch größer werden. Ein Tagebuch ohne alles Private, etwas Anziehenderes konnte es nicht geben. Er mußte Sabine sagen, daß er ab morgen die Abende nur noch in der Ferienwohnung verbringen werde. Er hätte zittern können vor Empörung! Er hier auf dem zu kleinen Stuhl, Leute anstierend, während er in der Ferienwohnung …

Ans Wasser wollte er Kierkegaard nicht mitnehmen. Das hatte er als Fünfzehnjähriger getan. Zarathustra hatte er auf dem Bauch liegend gelesen. Snob, der er war, hatte er die französische Übersetzung gelesen. Ainsi parlait Zarathustra.

"« Soudain, Sabine se fraya un chemin hors du flot des promeneurs et se dirigea vers une petite table où personne ne siégeait encore. Helmut avait le sentiment que les chaises de ce café étaient trop petites pour lui, mais Sabine était déjà assise. Il n'aurait jamais pris une place au premier rang, de toute façon. De si près face au flot de gens qui circulait dans les deux sens, on ne voyait rien. Il se serait installé le plus près possible du mur de la maison. Otto aussi était déjà assis. Aux pieds de Sabine. Mais il levait encore les yeux vers Helmut, comme pour dire qu'il considérait sa position assise, tant qu'Helmut ne s'était pas lui-même assis, comme provisoire.

Sabine commanda déjà le café, croisa une jambe sur l'autre et regarda le lent désordre de la promenade du bord de mer avec une expression de plaisir qui était exclusivement destinée à Helmut. Il reporta lui aussi son regard sur les gens qui promenaient de trop près devant lui. On voyait peu. Mais de ce peu, trop. Il ressentit une sorte de faim désespérée pour ces gens bronzés, vêtus de clair et de léger. Ils étaient plus beaux ici que chez eux, à Stuttgart. Il n'avait pas cette impression de lui-même. Il se trouvait ridicule en pantalon clair. S'il ne portait pas de veste, on ne devait probablement voir de lui que son ventre. Dans huit jours, il s'en moquerait. Mais pas le troisième jour. Pas plus que de son affreuse peau rougie. Dans huit jours, Sabine et lui seraient bronzés aussi. Pour l'instant, le soleil n'avait encore rien fait d'autre sur Sabine que grossir chaque petite ride, chaque imperfection de la peau. Sabine avait l'air grotesque. Surtout maintenant, alors qu'elle regardait les promeneurs, pleine de plaisir. Il posa une main sur son avant-bras. Pourquoi devaient-ils regarder ce fourré dense et grouillant de bras, de jambes et de seins ? Dans l'appartement de vacances, il ne ferait plus aussi chaud que sur cette promenade pierreuse et sans arbres. Et une personne sur deux qui passait ici exhibait un tel degré d'aventure que le simple fait de regarder devenait un malheur rapidement croissant.

Tous ceux qui déferlaient ici étaient plus jeunes. Ce serait si bien maintenant, derrière les grilles rectilignes de l'appartement de vacances. Cela faisait trois jours qu'ils étaient là, et trois soirées qu'il avait dû suivre Sabine en ville. Chaque fois sur cette promenade. Regarder les gens, elle trouvait ça intéressant. Ça l'était. Mais c'était insupportable. Il s'était promis de lire les Journaux de Kierkegaard. Il avait emporté les cinq volumes. Malheur à toi, Sabine, s'il n'en lisait que quatre. Il ne savait absolument pas ce que Kierkegaard avait noté dans ses journaux. Impensable que Kierkegaard ait pu noter quoi que ce soit de personnel. Il aspirait à se rapprocher de Kierkegaard. Peut-être aspirait-il seulement à pouvoir être déçu. Il s'imaginait cette déception quotidienne, pendant des heures, à la lecture des Journaux de Kierkegaard, comme quelque chose d'agréable. Comme un temps pluvieux pendant les vacances. Si ces journaux ne permettaient aucune proximité, comme il le craignait (et encore plus espéré), son désir de se rapprocher de cet homme deviendrait encore plus grand. Un journal sans rien de personnel, il n'y avait rien de plus attirant. Il devait dire à Sabine qu'à partir de demain, il ne passerait plus ses soirées que dans l'appartement de vacances. Il aurait pu trembler d'indignation ! Lui, ici, sur cette chaise trop petite, à fixer bêtement les gens, alors que dans l'appartement de vacances…

Il ne voulait pas emporter Kierkegaard au bord de l'eau. Cela, il l'avait fait à quinze ans. Il avait lu Zarathoustra allongé sur le ventre. Snob qu'il était, il en avait lu la traduction française. Ainsi parlait Zarathustra. »

"Sabines Vergnügen an den Vorbeiströmenden hatte inzwischen ein Lächeln erzeugt, das sich nicht mehr änderte. Er genierte sich für Sabines Lächeln. Er berührte sie am Oberarm. Wahrscheinlich sollte man reden miteinander. Ein alt werdendes Paar, das stumm auf Caféstühlen sitzt und der lebendigsten Promenade zuschaut, sieht komisch aus. Oder trostlos. Besonders, wenn die Frau noch dieses schon seit längerem verstorbene Lächeln trägt. Helmut mochte es nicht, wenn die Umwelt sich über Sabine und ihn Gedanken machen konnte, die zutrafen. Egal, was die Umwelt über ihn und Sabine dachte, es sollte falsch sein. Sobald es ihm gelang, Fehlschlüsse zu befördern, fühlte er sich wohl. Inkognito war seine Lieblingsvorstellung. In Stuttgart mußte er erleben, wie in der Nachbarschaft und in der Schule – und zwar bei Kollegen und bei Schülern – die Kenntnis über ihn zunahm. An ihm war der Spitzname Bodenspecht hängengeblieben. Das zeigte ihm, daß er mit einer geradezu höheren Art von Genauigkeit erfaßt, durchschaut und bezeichnet war. Jedesmal, wenn ihm das Erkannt- und Durchschautsein in Schule oder Nachbarschaft demonstriert wurde, die Vertrautheit mit Eigenschaften, die er nie zugegeben hatte, dann wollte er fliehen. Einfach weg, weg, weg. Die benützten Kenntnisse über ihn, deren Richtigkeit er nicht bestätigt hatte. Sie benützten sie zu seiner Behandlung. Zu seiner Unterwerfung. Zu seiner Dressur. Die wußten ihn zu nehmen. Und je mehr die ihn zu nehmen wußten, desto größer wurde seine Sehnsucht, wieder unerkannt zu sein. Wenn jemand von ihm noch nichts wußte, war noch alles möglich. Leider hatte er das nicht immer so genau gewußt. Deshalb hatte er jene Vertrautheiten nicht verhindert. Jetzt blieb ihm nur noch die Flucht. Ein-, zweimal im Jahr. Der Urlaub eben. Im Urlaub probierte er Gesichter und Benehmensweisen aus, die ihm geeignet zu sein schienen, seine wirkliche Person in Sicherheit zu bringen vor den Augen der Welt. Unerreichbar zu sein, das wurde sein Traum. Und er hatte Mühe, die schlanke, spitze, nach allen Seiten vollkommen steil abfallende Felsenburg nicht zu einem andauernden Bewußtseinsbild werden zu lassen. Ein Überneuschwanstein wollte sich einbrennen in seine Vorstellungen. Und Wälder. Immer sah er Wälder. Sah sich durch Wälder traben. Ohne sich zu bewegen, trabte er und kam immer tiefer hinein in Wälder, die, zum Glück, kein Ende hatten. Wälder, die kein Ende haben, das ist überhaupt das Vollkommene.

Ja, hatte er denn Lehrer werden wollen? Will denn irgend jemand etwas werden? Drückte sich in dieser Sehnsucht, noch nicht erkannt zu sein, der Wunsch aus, jünger zu sein? Als er seine erste Stelle angetreten hatte, veröffentlichte er in der Schülerzeitung ein paar Sätze, die er immer noch auswendig wußte...."

« Le plaisir que Sabine trouvait aux passants avait entre-temps produit un sourire qui ne changeait plus. Il était gêné par le sourire de Sabine. Il la toucha au bras. Probablement devraient-ils parler ensemble. Un couple vieillissant assis en silence sur des chaises de café et regardant la promenade la plus vivante a l'air ridicule. Ou lamentable. Surtout si la femme arbore encore ce sourire mort depuis longtemps déjà.

Helmut n'aimait pas que l'environnement puisse se faire des idées sur Sabine et lui qui soient justes. Peu importe ce que l'environnement pensait de lui et de Sabine, cela devrait être faux. Dès qu'il parvenait à encourager des conclusions erronées, il se sentait bien. L'incognito était son état préféré.

À Stuttgart, il avait dû subir comment, dans le voisinage et à l'école – et ce chez les collègues comme chez les élèves – la connaissance le concernant augmentait. Le surnom de Pic des sols (Bodenspecht) lui était resté collé. Cela lui montrait qu'il était appréhendé, percé à jour et étiqueté avec une sorte de précision supérieure. Chaque fois qu'on lui démontrait à l'école ou dans le voisinage qu'il était connu et percé à jour, cette familiarité avec des traits de caractère qu'il n'avait jamais admis, alors il voulait fuir. Simplement partir, loin, loin, loin. Ils utilisaient des connaissances le concernant, dont il n'avait pas confirmé l'exactitude. Ils les utilisaient pour le traiter. Pour le soumettre. Pour le dresser. Ils savaient comment s'y prendre avec lui. Et plus ils savaient comment s'y prendre avec lui, plus grandissait son désir de redevenir méconnu. Si quelqu'un ne savait encore rien de lui, tout était encore possible. Malheureusement, il ne l'avait pas toujours su aussi clairement. C'est pourquoi il n'avait pas empêché ces familiarités. Maintenant, il ne lui restait plus que la fuite. Une ou deux fois par an. Les vacances, justement.

En vacances, il essayait des visages et des manières d'être qui lui semblaient aptes à mettre sa personne réelle en sécurité devant les yeux du monde. Être inaccessible, cela devenait son rêve. Et il avait du mal à empêcher le château fort élancé, pointu, aux pentes parfaitement abruptes de tous côtés, de devenir une image permanente de sa conscience. Un Über-Neuschwanstein voulait se graver dans son imagination

(<Face à l'angoisse, son esprit se réfugie dans des images de forteresses inaccessibles ("Über-Neuschwanstein", référence au château de Louis II de Bavière, symbole de rêverie et d'isolement) et de forêts sans fin. Ces images représentent le désir ultime de disparaître, de se fondre dans un monde naturel immense et impersonnel qui offre une protection absolue contre le jugement humain.>

Et des forêts. Il voyait toujours des forêts. Se voyait trotter à travers des forêts. Sans bouger, il trottait et s'enfonçait toujours plus profondément dans des forêts qui, heureusement, n'avaient pas de fin. Des forêts sans fin, c'est la perfection absolue.

Au fait, avait-il donc voulu devenir professeur ? Est-ce que quiconque veut vraiment devenir quelque chose ? Cette aspiration à n'être pas encore reconnu exprimait-elle le désir d'être plus jeune ? Quand il avait pris son premier poste, il avait publié dans le journal des élèves quelques phrases qu'il savait encore par cœur... »

Deux couples quadragénaires se croisent lors de vacances au bord du lac de Constance :

- Helmut et Sabine : Universitaire introverti, rongé par l'ennui et le sentiment d'échec.

- Helmuth et Helene : Apparence lisse et sportive, cachant un désespoir violent.

Le récit bascule quand Helmuth, obsédé par la performance et la fuite du temps, se noie lors d'une tempête en poursuivant un cheval échappé – métaphore de ses pulsions inavouées.

Helmut incarne l'intellectuel dépressif de l'Aufklärung (raison, retenue), tandis que Helmuth est le produit du Wirtschaftswunder (miracle économique) : optimisation de soi, refoulement des affects. Le "cheval fuyant", symbole polysémique des pulsions incontrôlables (sexe, mort, désir de liberté) et du passé nazi non assumé (le cheval échappé rappelle les chevaux de la Wehrmacht, Walser joue ici sur "Flucht", la fuite, la déroute). L'échec du contrôle rationnel est sans appel : la nature ne se dompte pas.

On doit le voir aujourd'hui comme un diagnostic précoce de l'épuisement bourgeois et reconnaitre son style acéré, 100 pages d'une efficacité redoutable...

Comment un détail apparemment anodin (le chien, les lunettes) devient le prétexte à des jeux de pouvoir subtils entre les personnages; La scène est tendue dès le départ (Sabine ne sourit qu'à l'arrivée de la voiture, donc de Klaus). Les échanges sont vifs, presque agressifs, masqués par un humour acerbe. Helmut provoque ("cela lui faisait du bien de savoir les femmes ainsi coincées"), Klaus contre-attaque en invoquant Sade et le chien ("ton bourreau à quatre pattes"). Le conflit latent pour le contrôle de la situation se résout par un changement de place forcé : Hel (sans doute Helmut) prend le volant, et Klaus, humilié, doit s'asseoir à l'arrière....

"... Um fünf vor neun standen Helmut und Sabine unter dem Vordach und sahen den dicken Hummeln zu, die in die zarten Blüten krabbelten. Helmut machte sich lustig über die Samenhöschen der Hummeln. Er wollte Sabines Gesicht vor Buchs Ankunft zum Lächeln bringen. Es gelang ihm nicht. Erst als das schöne alte silberfarbene Mercedes-230-Coupé heranbog, lächelte sie. Die Frauen mußten sich auf dem engeren Rücksitz einrichten. Helmut sagte, das tue ihm gut, die Frauen so eingezwängt zu wissen. Wohl zuviel de Sade gelesen heute nacht, sagte Klaus Buch. Darum hast du auch deinen vierbeinigen Folterknecht nicht daheimgelassen. Sollte der nach Klaus’ Hand schnappen, wenn die gerade herunterschalte, sei die Katastrophe sicher. Endlich eine Katastrophe, sagte Helmut. Wir lassen ihn da, sagte Sabine. Jetzt motz nicht rum und fahr, sagte Hel.

Du magst mich nicht mehr, gell, sagte Klaus in dem mutlosen Ton. Wohin geht’s überhaupt? Auf den Höchsten, sagte Helmut, und gab die Richtungen an.

Aber Klaus konnte die Hand nicht an den Schaltknüppel legen, weil er Angst hatte, Otto werde das ausnützen und seine Hand ablecken. Wir lassen ihn da, rief Sabine, schrie sie fast. Hel, noch schriller: Ich fahre. Klaus Buch mußte sich nach hinten setzen. Jetzt hatte Hel ihre Brille nicht dabei. Sabine bot ihre an. Hel probierte sie. Zur allgemeinen Freude paßte sie. Wie schön sie dich entstellt, sagte Klaus. Hel streichelte Otto. Das tat Helmut gut. Das Hinterland, sagte er, ist ein Paradies.