- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- Jouhandeau

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

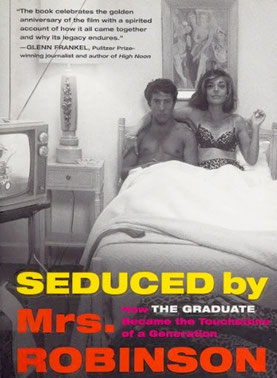

Kurt Vonnegut (1922-2007), "The Sirens of Titan" (1959), "God bless you, Mr. Rosewater" (1965), "Slaughterhouse 5 or The Children's Crusade" (1969), "Breakfast of Champions" (1973), "Galápagos" (1985) - Ken Kesey (1935-2001), "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1962), "Sometimes a Great Nation" (1964) - Charles Webb (1939), "The Graduate" (1963) - ...

Lastupdate: 31/12/2016

Kurt Vonnegut est le romancier du désarroi de cette petite bourgeoisie du Middle West, et au-delà, qui, innocente et confiante par nature en l'avenir, s'est sentie broyée et détruite par deux cataclysmes successifs, la Grande Dépression puis la Seconde Guerre mondiale. Non seulement les repères les plus familiers ont totalement disparus, reste la nostalgie, mais Vonnegut cherchera longtemps l'origine de ces jeux de massacres successifs. Ses romans prennent le chemin de la satire politique et comme naturellementcelui de la science-fiction : on a déjà relevé ce rapprochement étrange, le Middle West américain a un arrière-goût de science-fiction. Au bout du compte, une conclusion s'imposera, une bonne dose d'amphétamines résout bien des problèmes...

Vonnegut a développé un style immédiatement reconnaissable, simple, dépouillé, presque enfantin dans sa syntaxe, mais d'une profondeur et d'une intelligence redoutables. Il mêle avec un naturel déconcertant ..

- Science-fiction et satire sociale : Il utilise les concepts de la SF (voyages dans le temps, extra-terrestres) non pour s'évader du monde, mais pour mieux le critiquer et en pointer les absurdités (la guerre, le capitalisme, la bureaucratie).

- Humour noir et profond pessimisme : Ses livres sont hilarants, mais d'un humour qui naît du désespoir. Il rit face à l'apocalypse. Cette combinaison est sa marque de fabrique et rend ses réflexions sur les tragédies humaines à la fois digestes et percutantes.

Vonnegut est un humaniste qui a perdu toute illusion sur la nature humaine. Il ne croit ni à Dieu, ni aux grands récits, mais il croit farouchement à la gentillesse, à la compassion et à la dignité des "petites gens". Son message répété est : "Dieu vous bénisse, Madame Rosewater, il n'y a que des gens qui essaient d'être raisonnablement gentils qui soient sains d'esprit sur cette Terre."

Témoin et un critique de son siècle, son expérience personnelle a profondément marqué son œuvre ...

- Fait prisonnier lors de la Bataille des Ardennes, il a survécu au bombardement de Dresde en février 1945, enfermé dans un abattoir souterrain ("Abattoir n°5"). Cette expérience apocalyptique, où périrent bien plus de civils qu'à Hiroshima, est au cœur de son chef-d'œuvre Abattoir 5. Elle a fait de lui un pacifiste absolu et un critique acerbe de la glorification de la guerre.

- Il dénonce sans relâche le rêve américain perverti, la consommation de masse, l'inégalité sociale, le pouvoir des entreprises et la bêtise environnementale.

Vonnegut a ouvert une voie pour des générations d'écrivains et d'artistes. Son style a influencé des auteurs comme Douglas Adams, George Saunders, ou même des scénaristes de cinéma. Il est une icône de la contre-culture et un pont unique entre la littérature "sérieuse" et les genres populaires....

Kurt Vonnegut (1922-2007)

Kurt Vonnegut, soldat durant la bataille des Ardennes et fait prisonnier par l'armée allemande, fut traumatisé par le bombardement de Dresde par les Alliés, du 13 au 15 février 1945 : 7 000 tonnes de bombes sont déversées en trois vagues qui feront plus de 35000 morts. Il fut l'un des sept rescapés américains, sauvés pour s'être enfermés dans une cave d'abattoir (Slaughterhouse Five) : les nazis l'affectèrent à la récupération des cadavres pour la fosse commune, mais, écrit-il, il y en avait tellement que l'on dut terminer au lance-flamme l'ouvrage des bombes. Il est libéré en mai 1945 par les troupes soviétiques et revient aux États-Unis. Installé à New York en 1947, il travaille dans les relations publiques pour la General Electric, puis dès qu’il parvient à placer sa première nouvelle, en 1950, démissionne et décide d’essayer de vivre de sa plume. Son premier roman "Player piano" (1952) obtient un beau succès d’édition, mais il doit à nouveau enchaîner des petits boulots pour survivre.

C'est en 1959, avec "The Sirens of Titan", qu'il trouve son style propre, une science-fiction parodique, empreinte d'humour noir et incisive. En 1963, "Le Berceau du Chat" prend pour cible la technologie, le mensonge le plus destructeur du XXe siècle, au cours d'une histoire particulièrement loufoque sur fond de commerce d'arme de destruction massive détenue par une secte qui prêche la venue de l'apocalypse.

En 1969, paraît "Abattoir 5", inspiré de sa propre histoire et lui apporte la consécration. "Déjà à cette époque, j'étais censé écrire sur Dresde. Ce n'était pas cette opération aérienne-là qui avait la vedette aux Etats-Unis en ce temps-là. Par exemple, très peu d'Américains se rendaient compte que cela avait été beaucoup plus meurtrier qu'Hiroshima. Je n'en étais pas conscient non plus." Vonnegut emprunte les habits de la science-fiction pour tenter de redonner vie à l'errance misérable du brave soldat yankee qu'il a pu être, échafaudant la très cruelle saga de Billy Pèlerin, l'homme qui voyageait dans le temps, passant, d'un coup, de sa nuit de noces aux latrines d'un camp de prisonniers, d'un lit d'hôpital à une porcherie bombardée, d'une paisible existence à une cage de zoo sur la planète Tralfamadore, comme autant d'éclats de souffrance et d'absurdes tueries dans une réalité qui se veut impassible.

"Slaughterhouse 5 or The Children's Crusade" (Abattoir 5, 1969)

Le roman est publié en pleine guerre du Vietnam et porte en sous-tire "ou la croisade des enfants, une danse en service commandé avec la Mort, par Kurt

Vonnegut Jr., Américain de souche allemande établie depuis quatre générations dans le Nouveau Monde, vivant maintenant dans l'opulence et fumant trop, au Cap Cod, qui, en tant qu'éclaireur

d'infanterie en déroute et prisonnier de guerre, a été témoin du bombardement et de l'incendie de Dresde - la Florence de l'Elbe -, il y a de cela longtemps, et qui a survécu pour en raconter

l'histoire dans un roman à la manière un peu sténographique et schizophrénique des contes de la planète Tralfamadore, d'où viennent les soucoupes volantes".

"ALL THIS HAPPENED, more or less. The war parts, anyway, are pretty much true. One guy I knew really was shot in Dresden for taking a teapot that wasn’t his. Another guy I knew really did threaten to have his personal enemies killed by hired gunmen after the war. And so on. I’ve changed all the names. I really did go back to Dresden with Guggenheim money (God love it) in 1967. It looked a lot like Dayton, Ohio, more open spaces than Dayton has. There must be tons of human bone meal in the ground.

I went back there with an old war buddy, Bernard V. O’Hare, and we made friends with a cab driver, who took us to the slaughterhouse where we had been locked up at night as prisoners of war. His name was Gerhard Müller. He told us that he was a prisoner of the Americans for a while. We asked him how it was to live under Communism, and he said that it was terrible at first, because everybody had to work so hard, and because there wasn’t much shelter or food or clothing. But things were much better now. He had a pleasant little apartment, and his daughter was getting an excellent education. His mother was incinerated in the Dresden restorm. So it goes..."

"1 - C’est une histoire vraie, plus ou moins. Tout ce qui touche à la guerre, en tout cas, n’est pas loin de la vérité. J’ai réellement connu un gars qu’on a fusillé à Dresde pour avoir pris une théière qui ne lui appartenait pas. Ainsi qu’un autre qui menaçait de faire descendre ses ennemis personnels par des tueurs à la fin des hostilités. Et ainsi de suite. Tous les noms sont fictifs.

Je suis bien retourné à Dresde en 1967 avec l’argent de la fondation Guggenheim (Que Dieu protège leur Fric). Ça ressemblait beaucoup à une quelconque ville de l’Ohio, en plus dégagé. Il doit y avoir des tonnes de farine humaine dans le sous-sol.

J’y ai emmené un vieux copain de baroud, Bernard V. O’Hare. On s’est lié avec un chauffeur de taxi qui nous conduisait à l’abattoir où l’on nous enfermait, le soir, du temps que nous étions prisonniers. Il s’appelait Gerhard Millier. Il nous a dit avoir été brièvement gardé en captivité par les Américains. Nous lui avons demandé quel effet ça faisait de vivre en régime communiste, et d’après lui c’était terrible au début, car tout le monde devait se crever au travail, on était à court de logements, de nourriture et de vêtements. Mais les choses avaient changé. Il avait un petit appartement confortable et sa fille faisait des études. Sa mère avait été incinérée ici dans la tempête de feu. C’est la vie.

Il a envoyé une carte à O’Hare au moment des fêtes, et voilà ce qu’on y lisait :

« Je vous souhaite, à votre famille aussi, tant qu’à votre ami, un joyeux Noël et une heureuse année et j’espère que nous nous reverrons dans un monde de paix et de liberté dans le taxi, avec de la fortune. » Sic.

Ça me plaît beaucoup : « Avec de la fortune ».

Je ne suis pas près de reconnaître ce que cet infect petit bouquin m’a coûté d’argent, de temps, d’usure nerveuse. Quand je suis rentré de la Seconde Guerre mondiale, il y a vingt-trois ans, je pensais qu’il me serait facile de raconter la destruction de Dresde, puisqu’il me suffirait de rapporter ce que j’avais vu. Et je comptais aussi faire un chef-d’oeuvre, ou au moins des tas d’argent, d’un sujet aussi vaste.

Mais Dresde ne faisait sortir que peu de mots de mon esprit à ce moment-là, en tout cas pas assez pour un livre. Et il n’y en a toujours pas beaucoup qui me viennent, maintenant que je suis un vieux schnock radotant sur le passé, avec ses Pall Mall et des fils déjà adultes ..."

(Pour la traduction française, Éditions du Seuil, 1971)

(...)

"As a tracker in climaxes and thrills and characterization and wonderful dialogue and suspense and confrontations, I had outlined the Dresden story many times. The best outline I ever made, or anyway the prettiest one, was on the back of a roll of wallpaper. I used my daughter’s crayons, a di erent color for each main character. One end of the wallpaper was the beginning of the story, and the other end was the end, and then there was all that middle part, which was the middle. And the blue line met the red line and then the yellow line, and the yellow line stopped because the character represented by the yellow line was dead. And so on. The destruction of Dresden was represented by a vertical band of orange cross-hatching, and all the lines that were still alive passed through it, came out the other side ..."

"....Comme c'est ma spécialité de bricoler le paroxysme, l'émotion forte, la subtilité psychologique, le dialogue bien enlevé, le suspense et l'affrontement dramatique, j'avais produit nombre d'ébauches de l'odyssée de Dresde. Le meilleur de ces plans, ou du moins le plus décoratif, figurait au dos d'un rouleau de papier peint. Je m'étais servi des pastels de ma fille et chaque personnage principal avait sa couleur. L'histoire commençait à un bout du rouleau, se terminait à l'autre et bien sûr, entre les deux, il y avait le milieu. La ligne bleue coupait la rouge et puis la jaune, et cette dernière disparaissait, car le gars du trait jaune était mort. Et ainsi de suite. Le bombardement de Dresde était représenté par une bande verticale de hachures oranges et toutes les droites encore en vie la traversaient pour ressortir de l'autre côté.

La jonction, tout au bout du faisceau, était un champ de betteraves au bord de l'Elbe, à la sortie de Halle. La pluie dégringolait. En Europe, la guerre était du passé depuis quinze jours. Nous étions en rang, gardés par des soldats russes: Anglais, Américains, Hollandais, Belges, Français, Canadiens, Sud-Africains, Néo-Zélandais, Australiens, des milliers sur le point d'abandonner la condition de prisonnier de guerre. Et à l'autre extrémité du champ, des milliers de Russes, Polonais, Yougoslaves gardés, eux, par des soldats américains. On nous échangea là, sous la pluie: parité absolue. O'Hare et moi on a grimpé à l'arrière d'un camion américain avec pas mal de gens. O'Hare n'emportait pas de souvenirs. Presque tous les autres, oui. J'avais un sabre de parade de la Luftwaffe ; je l'ai encore. Le petit Américain rageur que j'ai baptisé Paul Lazzaro s'était ramassé pas loin d'un kilo de diamants, émeraudes, rubis et le reste. Il en avait délesté des morts dans les caves de Dresde. C'est la vie.

Un Anglais demeuré, qui avait semé ses dents à tous vents, transportait son trophée dans un sac de toile. La sacoche reposait sur mon cou-de-pied. Il y fourrait son nez toutes les cinq minutes, puis se mettait à rouler les yeux en dévissant son cou décharné pour essayer de surprendre quelqu'un en train de convoiter son trésor. Et, d'une secousse, il renvoyait sa besace sur ma jambe.

Je m'imaginais que c'était sans le vouloir. Mais j'étais naïf. Il fallait absolument qu'il montre le contenu à quelqu'un, et il avait conclu qu'íl pouvait me faire confiance. Il accrocha mon regard, fit un clin d'œil, desserra la coulisse. Il y avait une tour Eiffel en plâtre là-dedans. Dorée. Incrustée d'une pendule.

« Si c'est pas bath ››, dit-il.

On nous envoya par avion dans un camp de convalescence, en France, où l'on nous gava de bouillie chocolatée et de toutes sortes de choses riches en calories, jusqu'à ce que nous soyons bien potelés. Puis on nous rapatria et c'est alors que j'ai épousé une belle fille, elle aussi bien potelée. Et nous avons eu beaucoup d'enfants. Ils sont tous adultes maintenant, et moi un vieux schnock qui radote sur le passé en grillant des Pall Mall. J'm'appelle Yon Yonson, j'bosse dans l'Wisconsin, dans une grande scierie. Par intervalles, je tente d'appeler au téléphone d'anciennes petites amies, tard le soir quand ma femme est au lit. « Mademoiselle, pourriez-vous me donner le numéro de Mme Untelle. Il me semble qu'elle habite à tel endroit. - Je regrette, monsieur. Elle ne figure pas à l'annuaire. - Merci, mademoiselle. Merci bien quand même.

Et je laisse sortir le chien, ou bien je le fais rentrer, et on taille une bavette. Je lui révèle que je l'aime bien, il me garantit qu'il me rend la pareille. L'odeur de rose et de gaz asphyxiant ne l'affecte pas. - « T'es au poil, Sandy, je lui répète. Tu t'en rends compte? T'es vraiment bien. »

D'autres fois, je branche la radio et j'écoute une émission parlée en provenance de Boston ou de New York. je ne supporte pas la musique enregistrée quand j'ai trop bu. Je finis par aller au lit et ma femme s'inquiète de l'heure. Elle a toujours besoin d'avoir l'heure. Il arrive que je ne sache pas, et je lui réponds: "Je ne l'ai pas. Tu peux me fouiller."

A l'occasion, je fais le bilan de mes études. j'ai fréquenté un temps l'université de Chicago après la Seconde Guerre. J'étais en Anthropologie. A l'époque, on enseignait que tout le monde était exactement comme tout le monde. Peut-être en sont-ils encore là.

On nous apprenait aussi que personne n'était ridicule, mauvais ou répugnant. Peu avant sa mort, mon père me dit comme ça: "Tu as remarqué que tu n'as jamais mis de crapule dans tes histoires ? " Je lui ai rappelé que je devais cela à mes cours d'après-guerre. En même temps que je me préparais à devenir anthropologue, j'étais aussi correspondant judiciaire à la célèbre Agence de presse de Chicago pour vingt-huit dollars par semaine. Un beau matin on m'a transféré de l'équipe de nuit à celle de jour si bien que j'ai travaillé seize heures d'affilée. Nous collaborions avec tous les journaux de la ville, l'Associated Press, l'United Press et tout le tremblement. Relevaient de notre compétence tribunaux, commissariats, casernes de pompiers, garde côtière du lac Michigan, quoi encore? Des canalisations pneumatiques qui couraient sous les rues de Chicago nous reliaient à nos clients. Les envoyés téléphonaient leurs comptes rendus à des rédacteurs munis d'écouteurs qui les tapaient sur stencils. Une fois reproduits, les articles étaient emprisonnés dans les tubes de velours et de laiton qu'avalaient les canalisations. Les correspondants aussi bien que les rédacteurs les plus coriaces étaient les femmes qui remplaçaient les hommes partis au front.

Je dus dicter mon premier papier à une de ces garces. C'était au sujet d'un jeune démobilisé qui avait été engagé comme garçon d'ascenseur dans un vieil immeuble administratif. Au rez-de-chaussée, la grille de l'ascenseur enroulait ses volutes de métal. Le lierre en fer forgé s'échappait par tous les trous. Il y avait un rameau de fer forgé sur lequel se perchaient deux perruches. Notre civil frais émoulu décide de ramener sa benne au sous-sol, ferme la porte et amorce sa descente mais son alliance s'était accrochée dans les ornements. Le voilà suspendu dans le vide tandis que le plancher s'abaisse, se dérobe sous ses pieds ; le plafond l'écrabouille. C'est la vie.

je téléphone mon article et la brave dame qui allait composer le stencil m'interroge: "Quelle a été la réaction de sa femme ? - Elle n'est pas encore au courant. Ça vient de se produire. - Appelez-la pour avoir une déclaration. - Hein ? - Racontez que c'est la police, que vous êtes le capitaine Finn. Vous avez une mauvaise nouvelle. Annoncez-la lui et voyez un peu ce qui se passe." Ce que je fais. Elle prend la chose comme on pouvait s'y attendre. Un enfant. Et tout ça. Quand j'arrive au bureau, la rédactrice s'enquiert, pour sa gouverne personnelle, de l'allure qu'avait l'écrabouillé au moment de l'écrabouillage. Je la lui décris. "Ça vous a secoué?" me harcèle-t-elle. Tout en croquant des friandises «Trois Mousquetaires».

"Bon Dieu, non, Nancy. ]'ai assisté à pire que cela pendant la guerre."

Déjà à cette époque, j`étais censé écrire sur Dresde. Ce n'était pas cette opération aérienne-là qui avait la vedette aux Etats-Unis en ce temps-là. Par exemple, très peu d'Américains se rendaient compte que cela avait été beaucoup plus meurtrier qu'Hiroshima. Je n'en étais pas conscient non plus. On n'avait pas fait beaucoup de battage. Je me trouvais exposer le raid, tel que j'en avais été témoin, et mon projet de livre à un professeur de l'université de Chicago, au cours d'un cocktail. Il était membre d'un certain Comité pour la réflexion sociale. Il m'expliqua comment les Allemands fabriquaient du savon et des bougies avec la graisse des juifs, le principe des camps de concentration et le reste.

Je n'avais que « Je sais bien, je sais bien, je le sais! ›› à lui opposer.

La Deuxième Guerre avait sans aucun doute endurci tout le monde. Je suis devenu chargé de relations pour la General Electric à Schenectady, dans l'Etat de New York, et pompier volontaire à Alplaus, village où j'ai acheté ma première maison. Mon patron était le type le plus exigeant que j'ai. eu la malchance de rencontrer. Il avait été chargé de relations publiques avec le grade de lieutenant-colonel, à Baltimore. Pendant mon séjour à Schenectady, il s'affilia à l'Eglise réformée hollandaise, qui n'a rien de folichon. Parfois il me sondait afin de découvrir pourquoi je n'avais pas été officier, comme si c'était une tare. Ma femme et moi avions perdu nos plis et nos fossettes. Nous traversions une période de vaches maigres. Nous avions pour amis des quantités de démobilisés étiques et leurs femmes tout aussi étiques. Les ex-troufions les plus sympathiques de Schenectady, ceux que j'estimais les plus gentils et les plus drôles, ceux qui détestaient la guerre avec le plus de ferveur étaient les hommes qui s'étaient battus pour de bon. C'est alors que j'ai écrit à l'armée de l'air pour avoir des détails sur le bombardement de Dresde: qui en avait donné l'ordre, combien d'avions y avaient pris part, quelle en était la raison, quel bien en avait-on tiré, etc. Le monsieur qui accusa réception de ma lettre était, comme moi, chargé de relations. Il exprimait ses regrets, mais les renseignements demeuraient hautement confidentiels...."

"Abattoir 5" (Slaughterhouse-Five, 1969), son livre le plus célèbre, est un chef-d'œuvre : c'est le roman qui a su saisir l'horreur et l'absurdité de la guerre d'une manière totalement nouvelle.

"Un roman un peu télescopé, en morceaux, sur le bombardement de Dresde, par un gars qui y était." Le protagoniste, Billy Pilgrim, est "devenu fou dans le temps" : il est déplacé dans sa vie, revit des moments au hasard et est enlevé par des extra-terrestres, les Tralfamadoriens, pour qui le temps existe en simultané et pour qui la mort n'est qu"un mauvais moment à passer".

C'est une réponse artistique géniale au traumatisme. Au lieu d'un récit linéaire et réaliste, Vonnegut invente une structure fragmentée et surréaliste qui imite l'état de choc post-traumatique. La phrase qui revient comme un leitmotiv, "C'est comme ça" ("So it goes"), à chaque mention de la mort, est devenue légendaire : elle exprime une résignation tragique, une acceptation absurde de l'inévitable...

Le livre s'ouvre et se referme sur un chapitre où Kurt Vonnegut parle en son propre nom. Il raconte ses difficultés à écrire un livre sur le bombardement de Dresde, son amitié avec un camarade de guerre, et il introduit lui-même le personnage de Billy Pilgrim et le titre complet : *Croisade des enfants - Ou - Abattoir n°5*. Le roman se refuse à suivre un ordre chronologique, Vonnegut fragmente et mélange ces événements, passant sans cesse d'une époque à l'autre, pour reproduire l'état d'esprit de Billy Pilgrim, "devenu fou dans le temps". On peut tenter d'en reconstituer le déroulé (le résumé chronologique est utile pour comprendre l'histoire, mais l'essence même du roman est bien celle d'une expérience subjective et traumatisée du temps)...

1. La Jeunesse et la Guerre (1922-1945)

Billy naît en 1922 à Ilium, dans l'État de New York. Il est de constitution chétive et peu héroïque. Il étudie l'optométrie et est enrôlé dans l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, il est envoyé en Europe comme aumônier assistant. Il ne reçoit aucune formation militaire et se retrouve perdu derrière les lignes ennemies lors de la Bataille des Ardennes. Billy est capturé par les Allemands. Il est décrit comme une figure ridicule, vêtu d'un manteau trop grand et de bottes de fermier. C'est à ce moment qu'il rencontre le féroce soldat Roland Weary, qui meurt plus tard en blâmant Billy.

Les prisonniers de guerre, dont Billy et un personnage nommé Edgar Derby, sont entassés dans des wagons à bestiaux et transportés en Allemagne. Leur destination est Dresde, une "ville ouverte" sans cibles militaires, réputée pour sa beauté architecturale.

L'Abattoir n°5 : À Dresde, les prisonniers sont logés dans un ancien abattoir, le Schlachthof-fünf (Abattoir n°5). Ils y sont mis au travail pour produire du sirop pour femmes enceintes.

Le Bombardement (13-15 février 1945) : Les forces alliées (britanniques et américaines) lancent un bombardement incendiaire massif sur Dresde. La ville est réduite en cendres et des dizaines de milliers de civils périssent. Billy, les autres prisonniers et leurs gardes survivent miraculeusement blottis dans les caves profondes de l'abattoir, qui servaient de réfrigérateur.

L'Après-Bombardement : Les prisonniers sont chargés de récupérer les corps des victimes parmi les ruines. Cette tâche macabre est l'événement central du traumatisme de Billy. Edgar Derby, le personnage le plus digne et âgé du groupe, est plus tard exécuté sommairement pour avoir volé une théière.

2. La Vie d'Après-Guerre (1945-1960s)

Retour à la Vie Civile : Billy rentre aux États-Unis, fait une dépression nerveuse et est hospitalisé. Il épouse Valencia, la fille obèse mais riche de son patron, et devient un opticien prospère et très aisé. Il a deux enfants, Barbara et Robert. Robert devient un jeune homme problématique avant de s'engager dans les Green Berets et de se "ranger". La vie de Billy est bourgeoise, confortable mais vide de sens.

3. L'Enlèvement Tralfamadorien (1967)

L'Accident d'Avion : En 1967, Billy se rend à une convention d'opticiens. L'avion s'écrase dans les montagnes du Vermont. Tous les passagers meurent, sauf Billy. Valencia meurt d'asphyxie en accourant à l'hôpital après avoir eu un accident de voiture en apprenant la nouvelle.

"Révélation" sur les Tralfamadoriens : Pendant sa convalescence à l'hôpital, Billy meurt de chagrin (selon lui) et est enlevé par des extra-terrestres, les Tralfamadoriens. En réalité, c'est à ce moment-là que sa folie temporelle éclate au grand jour.

4. La Vie sur Tralfamadore

La "Maison" : Les Tralfamadoriens, êtres en forme de soucoupe avec une main-poupée au centre, placent Billy dans un zoo interstellaire. Ils exposent Billy et une ancienne star de cinéma pornographique, Montana Wildhack, qu'ils enlèvent pour lui tenir compagnie.

La Philosophie du Temps : Ils lui expliquent leur conception du temps. Pour eux, tous les moments du temps existent éternellement et simultanément. Un être humain n'est qu'une "collection de moments" comme une ligne de montagne. La mort n'est qu'un mauvais moment à passer, mais la personne est toujours vivante à d'autres moments. Cette vision explique leur célèbre mantra : "C'est comme ça" (So it goes).

Le But de la Vie : À la question "Pourquoi nous-êtes vous enlevés ?", ils répondent : "Pourquoi vous ?... Pourquoi nous ?... C'est comme ça." Il n'y a pas de but, pas de libre arbitre. Les choses arrivent, c'est tout.

5. Les Dernières Années et la Mort (1976)

De retour sur Terre, Billy partage la philosophie Tralfamadorienne. Il essaie de la faire connaître via des lettres à un journal local et en parlant à qui veut l'entendre, passant pour un fou.

Assassinat : En 1976, Billy prévoit sa propre mort. Il donne une conférence sur les Tralfamadoriens à un public sceptique. Un homme dans la foule, un ancien camarade de guerre devenu fou, l'accuse d'être responsable de tous les maux de l'humanité. Billy est abattu par un tireur d'élite. Au moment de sa mort, selon la philosophie Tralfamadorienne, il est simplement "dans un mauvais moment". Il est également vivant à d'autres moments de sa vie.

"... Un commandant allemand se présente. Il considère les Anglais comme ses amis intimes. Il leur rend visite presque quotidiennement, se plonge avec eux dans des jeux de société, les initie à l’histoire allemande, s’assied à leur piano, leur donne des cours de langue usuelle. Il répète que, privé de leur compagnie d’hommes civilisés, il deviendrait fou. Son anglais est impeccable.

Il regrette vivement que ses compagnons aient à supporter les bidasses américains. Il leur promet qu’on ne les gênera pas plus d’un jour ou deux, qu’on expédiera promptement les intrus à Dresde comme travailleurs réquisitionnés. Il a en main une brochure publiée par l’Association allemande de l’encadrement des prisons. C’est un rapport sur la conduite dans les camps des hommes de troupe américains. Rédigé par un ancien Américain devenu quelqu’un au ministère allemand de la Propagande. Il s’appelait Howard W. Campbell Jr.

Il devait par la suite se pendre alors qu’on allait le juger comme criminel de guerre. C’est la vie.

Pendant que le colonel réduit la fracture de Lazzaro et prépare le plâtre, le commandant allemand lit à haute voix des passages de la monographie de Howard W. Campbell Jr. Celui-ci a eu son heure en tant qu’écrivain dramatique. L’ouvrage débute ainsi :

L’Amérique est la plus riche nation du monde, mais ses citoyens sont souvent pauvres et quand ils le sont, on pousse chacun d’eux à se haïr. Pour citer l’humoriste américain Kin Hubbard : « C’est pas une disgrâce d’être sans un sou, mais c’est tout comme. » En fait, c’est bien un crime pour un ressortissant U.S. d’être démuni bien que sa patrie soit une fédération d’indigents. Dans tout autre pays la tradition populaire cite des exemples d’hommes besogneux mais remplis de sagesse et par là plus estimables que quiconque possède or et grandeur. Les gueux du Nouveau Monde n’ont pas de telles légendes. Ils se rabaissent et glorifient leurs supérieurs dans l’ordre social. Le bouge le plus infâme, dont le propriétaire ne peut joindre les deux bouts, a bien des chances d’afficher sur le mur un écriteau portant cette cruelle inscription : « Si tu es si malin, pourquoi n’es-tu pas bourré aux as ? » Il n’y manquera pas non plus le drapeau national, de la taille d’une main d’enfant, enfilé sur un bâton de sucette et flottant au-dessus de la caisse.

Certains assurent que l’auteur du pamphlet, originaire de Schenectady dans l’État de New York, possédait le quotient intellectuel le plus élevé parmi les criminels de guerre mis dans l’obligation de se pendre. C’est la vie.

Mes concitoyens, comme tous les êtres humains, admettent nombre de choses qui sont manifestement fausses. La plus virulente contre-vérité est qu’il est facile à tout Américain de faire fortune. Personne n’est prêt à reconnaître combien, en fait, âpre est la conquête de l’argent ; en conséquence, ceux qui n’en ont pas se rongent. Ce sentiment de culpabilité est une mine d’or pour les possédants qui ont fait moins en faveur des nécessiteux, dans le domaine privé aussi bien que public, qu’aucune classe dirigeante depuis l’ère napoléonienne.

Les États-Unis ont produit beaucoup de choses. La plus frappante, celle qu’on n’avait jamais vue, est une cohorte de miséreux dépourvus de dignité. On ne peut s’aimer les uns les autres quand on se déteste soi-même. Une fois ce point acquis, la conduite déplaisante des hommes de troupe américains dans les prisons allemandes perd tout son mystère.

Howard W. Campbell Jr poursuivait en étudiant l’uniforme du soldat américain de la Seconde Guerre mondiale : Au fil de l’Histoire, toute armée prospère ou non, s’est attachée à habiller ses hommes, même de rang modeste, de façon qu’ils se considèrent et soient considérés experts de haute volée en ripailles, copulation, pillage et trucidage. L’armée américaine, cependant, envoie ses recrues au combat et à la mort dans une version revue et corrigée du complet-veston, de taille régulièrement inadéquate, tas de hardes désinfectées mais non repassées qu’une oeuvre charitable hautaine distribue aux ivrognes des taudis.

Quand un fringant officier s’adresse à un pauvre type si mal fagoté c’est pour le réprimander, comme il se doit. Mais le mépris dont fait preuve le gradé n’a rien à voir avec les conventions paternalistes qui règnent dans les autres armées. C’est une pure expression de haine envers les pauvres qui sont seuls responsables de leur triste sort.

Un dirigeant de prison mis en présence de détenus américains pour la première fois doit être averti : il ne lui faut s’attendre à aucune fraternité, même entre frères. Il n’existe nul sens de la solidarité. Chacun agit en enfant boudeur qui bien souvent se voudrait mort.

Campbell brossait un tableau de l’expérience allemande face aux soldats américains incarcérés. Il remarquait qu’on les considérait partout comme les K.G. les plus sales, les plus râleurs et les moins prêts à s’entraider. Ils étaient incapables de s’entendre, même dans leur propre intérêt. Ils dédaignaient les chefs sortis de leurs rangs, refusaient de leur porter attention sous prétexte qu’ils ne valaient pas plus que n’importe qui et feraient bien de laisser tomber leurs grands airs.

Et ainsi de suite. Billy s’est endormi pour se réveiller veuf à Ilium dans sa maison déserte. Sa fille Barbara lui reprochait d’écrire aux journaux des lettres grotesques.

— Tu as compris, oui ou non ? s’entêtait Barbara. (On était de nouveau en 1968.)

— Bien sûr. (Il avait somnolé vaguement.)

— Si tu continues à faire l’enfant, on se décidera à te traiter en enfant.

— La suite n’est pas comme ça, a objecté Billy.

— C’est ce que nous verrons. (Barbara l’importante se recroquevillait sur elle-même.) Il fait un froid de canard ici. Le chauffage est allumé ?

— Quel chauffage ?

— La chaudière, la machine au sous-sol qui fabrique l’air chaud qui monte par les bouches de chaleur. Je n’ai pas l’impression que ça fonctionne.

— Peut-être que non.

— Tu n’as pas froid ?

— Je ne m’en étais pas aperçu.

— Dieu du ciel, quel gosse tu fais ! Si on te laisse seul ici, tu vas périr de froid, périr de faim.

Et tout et tout. Ça la titillait de le dépouiller de son amour-propre sous prétexte de piété filiale.

Barbara téléphona aux fumistes, força Billy à se coucher et lui fit promettre de conserver la couverture électrique jusqu’à ce que tout soit en ordre. Elle tourna le thermostat de la couverture au cran le plus élevé, tant et si bien qu’on aurait pu faire frire un oeuf dans le lit de Billy.

Quand Barbara est partie en claquant la porte, Billy a regagné le zoo de Tralfamadore. De la Terre, on venait de lui amener une compagne. C’était Montana Patachon, la vedette de cinéma.

Montana est bourrée de calmants. Des Tralfamadoriens munis de masques à gaz la transportent à l’intérieur, l’installent sur le fauteuil relax jaune de Billy, se retirent à travers le sas pneumatique. Dehors, la foule se réjouit. Les records d’entrée au zoo ont été pulvérisés. Pas un habitant de la planète qui veuille manquer l’accouplement des Terriens.

Montana est nue, et Billy aussi, évidemment. Il faut avouer qu’il a un scoubidou de belle taille. On ne peut jamais prévoir qui gagnera le gros lot.

La voilà qui bat des paupières. Ses cils sont effilés comme des lanières de fouet.

— Où suis-je ? s’informe-t-elle.

— Tout va bien, la rassure Billy avec douceur. Je vous en prie, n’ayez pas peur.

Montana ne s’est rendu compte de rien au cours de son voyage. Les Tralfamadoriens ne lui ont pas parlé, ne se sont pas montrés à elle. Le dernier épisode dont elle se souvient est un bain de soleil au bord d’une piscine à Palm Springs, en Californie. Montana n’a que vingt ans. Au cou, elle porte une chaîne d’argent à laquelle pend un médaillon en forme de coeur. Logé entre ses seins.

Elle tourne la tête, découvre les myriades de Tralfamadoriens qui se pressent contre la paroi du dôme. Ils applaudissent en ouvrant et fermant vivement leurs petites mains vertes.

Montana hurle à pleine gorge.

Toutes les petites pattes vertes se serrent bien fort car sa terreur n’est pas belle à contempler. Le directeur du zoo jette l’ordre à un conducteur de grue campé là d’abaisser un dais bleu sur la coupole afin de la plonger dans un simulacre de nuit terrienne. La vraie nuit ne s’étend sur le zoo que pendant une heure terrienne toutes les soixante-deux.

Billy allume un lampadaire. La lumière, issue d’une source unique, donne un relief aigu aux formes baroques du corps de Montana. Cela rappelle à Billy l’architecture extravagante de Dresde avant le bombardement.

Avec le temps, Montana en vint à aimer Billy et lui accorda sa confiance. Il ne l’avait jamais touchée avant qu’elle ne manifeste clairement qu’elle n’était pas rebelle. Après un séjour sur Tralfamadore équivalent à une semaine terrienne, elle a timidement exprimé le désir qu’il couche avec elle. Il s’est exécuté. Ce fut divin.

Billy est passé de cette couche de délices à un lit de l’année 1968. Son propre lit à Ilium, et la couverture électrique chauffait à mort. Il était baigné de sueur, une lueur vacillait dans son esprit : sa fille le fourrait au lit, lui conseillait d’y rester jusqu’à ce que la chaudière soit réparée ..."

Si le livre est une mosaïque de fragments (une scène de Billy vieux est suivie d'une scène de lui enfant, puis de lui à Dresde, puis de lui sur Tralfamadore), c'est que cette structure se veut représentation littéraire du syndrome de stress post-traumatique. Billy, comme Vonnegut lui-même, est hanté par Dresde. Son esprit ne peut pas traiter l'horreur de manière linéaire ; il y revient constamment, par flashbacks incontrôlables. L'invention des Tralfamadoriens est une stratégie de survie psychologique : pour accepter l'horreur absurde et aléatoire de la mort à Dresde, Billy adopte une philosophie où la mort n'a pas d'importance et où tout est déjà écrit.

"Le Breakfast du champion" (Breakfast of Champions, 1973)

Autre chef-d'œuvre et la somme de ses obsessions, son grand livre méta-fictionnel et auto-destructeur. Vonnegut lui-même entre dans le roman pour rencontrer ses personnages, notamment l'écrivain de science-fiction raté Kilgore Trout, et leur annoncer qu'ils sont libres, qu'il ne s'occupera plus d'eux. C'est une satire délirante de l'Amérique, de son racisme, de sa pollution, de sa folie consumériste.

Le livre est illustré de dessins naïfs de la main de Vonnegut (un beignet, un revolver, un trou de cul...). C'est une déconstruction complète du processus d'écriture et une critique rageuse et hilarante des "idées folles" qui empoisonnent la société.

"PRÉFACE - « Le breakfast du champion », c’est la marque déposée qui figure sur les produits de la General Mills Inc., fort connue pour ses flocons d’avoine et ses céréales. En faisant figurer ces mots sur la couverture du présent ouvrage, je n’entends pas me réclamer du patronage de la firme, je ne veux pas davantage porter atteinte à la renommée de ses savoureuses fabrications.

• La femme à qui est dédié ce livre n’appartient plus, comme on dit, au monde des vivants. Phoebe Hurty était une veuve qui habitait à Indianapolis quand je l’ai rencontrée un peu avant la fin de la Grande Dépression. J’avais environ seize ans, elle n’était pas loin de la quarantaine.

Elle était riche, mais, sa vie durant, elle n’avait jamais cessé de travailler, et elle continuait. Elle rédigeait un courrier du cœur, à la fois sensé et drôle, pour le Times d’Indianapolis, un excellent journal, aujourd’hui défunt.

Défunt.

Elle composait des slogans publicitaires pour le compte de la William H. Block C°, un grand magasin qui continue à prospérer dans un ensemble immobilier dont mon père avait dessiné les plans. Pour attirer l’attention sur des soldes de chapeaux de paille en fin de saison, elle avait trouvé cette formule : « Pour une bouchée de paille, vous pourrez ombrager vos rosiers ou mettre un couvre-chef sur les oreilles de vos chevaux. »

• Phoebe Hurty m’avait embauché pour rédiger les annonces publicitaires d’une boutique de prêt-à-porter réservée aux moins de vingt ans. Je devais porter les vêtements dont j’avais à chanter les louanges.

Cela faisait partie de mon travail. Et, comme je devins bientôt le meilleur copain des deux fils de Phoebe, qui étaient à peu près de mon âge, je ne quittais plus guère la maison. Avec moi, avec ses fils, et avec nos petites amies quand il arrivait qu’elles nous accompagnent, Phoebe utilisait un langage des plus grossiers. Avec elle, on se sentait libéré. Nous apprenions non seulement à parler d’amour en termes crus, mais à parler tout aussi crûment de l’histoire de l’Amérique, de ses héros fameux, de la répartition des richesses, de l’école, de n’importe quoi.

L’irrévérence me permet à présent de gagner ma vie. En la matière, je suis un peu lourd. J’essaie d’imiter une grossièreté qui pouvait avoir tant de grâce chez Phoebe Hurty. Il me semble que cette grâce lui était alors plus facile qu’elle ne l’est pour moi aujourd’hui – cela à cause de l’atmosphère de la Grande Dépression. Elle était persuadée, comme tant d’Américains de l’époque, que, lorsque la prospérité reviendrait, toute la nation serait heureuse et raisonnable et juste.

Je n’entends plus personne prononcer ce mot : prospérité. C’était alors un synonyme de Paradis. Et Phoebe pouvait croire que son inconvenance allait donner sa forme à un Paradis américain.

À présent, cette sorte d’inconvenance est à la mode. Mais personne ne croit plus au Paradis américain. Pas de doute, Phoebe Hurty me manque.

• Quant à ce que je suggère dans ce livre, à savoir que les êtres humains seraient des machines, des robots, on pourra remarquer que, dans mon enfance, c’était un spectacle assez fréquent, à Indianapolis, de voir des gens, surtout des hommes, atteints d’ataxie locomotrice, le dernier stade de la syphilis, et entourés d’un cercle de badauds.

Tous ces gens-là grouillaient de minuscules tire-bouchons voraces, que l’on ne distingue qu’au microscope. Les vertèbres de leurs victimes se soudaient les unes aux autres lorsque les tire-bouchons y avaient pénétré en rongeant la chair qui les entoure. Les syphilitiques avaient une allure extrêmement digne – très droite, le regard fixe.

Il m’est arrivé d’en voir un s’arrêter à un tournant, près du croisement des rues Washington et Meridian, au-dessous d’une horloge en surplomb dont mon père avait dessiné les plans. Les gens du quartier avaient donné à cette intersection le nom de Carrefour de l’Amérique.

Le syphilitique se tenait là, près du Carrefour de l’Amérique, plongé dans de profondes réflexions, se demandant comment ses jambes allaient prendre ce tournant, afin de déboucher dans la rue Washington. Il tremblait légèrement, comme si, à l’intérieur de son corps, un petit moteur tournait au ralenti. Le problème pour lui était de savoir si son cerveau, d’où partaient les ordres commandant les jambes, n’était pas en train d’être dévoré tout vif par les tire-bouchons. Les filaments qui devaient transmettre les instructions avaient perdu leur gaine isolante, ou étaient en train d’être rongés.

Les fusibles, quelque part, étaient déconnectés, sinon fondus. L’homme paraissait terriblement vieux, bien qu’il eût à peine la trentaine. Il réfléchit longuement, longuement. Puis, par deux fois, sa jambe se détendit comme celle d’une danseuse de ballet.

Aux regards de l’enfant que j’étais, il avait vraiment l’air d’une machine.

J’ai tendance à considérer les êtres humains comme de gros tubes à essai, en matière plastique, remplis à l’intérieur de substances chimiques en réaction ...."

(Pour la traduction française : Ed. du Seuil, 1974)

Le roman se déroule dans une Amérique fictive mais proche de la réalité des années 1970, saturée de consommation, de pollution et d’aliénation. Deux personnages centraux s’y croisent :

- Kilgore Trout : un écrivain de science-fiction raté, prolifique mais inconnu du grand public, dont les récits absurdes paraissent dans des magazines pornographiques bon marché. Ses histoires sont truffées d’idées brillantes mais restent marginalisées et sans impact réel. Trout est amer, cynique, mais en même temps naïf quant au rôle que son œuvre pourrait jouer.

- Dwayne Hoover : riche concessionnaire automobile, respecté dans sa ville mais mentalement instable. Sa vie est une façade de succès matériel masquant un vide existentiel et une détresse psychique croissante.

Le récit les amène à se rencontrer lors d’un festival d’arts à Midland City. Hoover lit par hasard une nouvelle de Trout dans laquelle l’auteur affirme que tous les humains sont des machines programmées, et que le lecteur est le seul être doué de libre arbitre. Hoover, déjà fragilisé mentalement, prend ce texte au pied de la lettre. Convaincu d’être le seul individu véritablement libre, il sombre dans une crise psychotique et devient violent.

La narration elle-même est instable : Vonnegut interrompt constamment son récit par des digressions, des dessins simplistes (des anus, des hamburgers, des drapeaux…), des définitions pseudo-scientifiques, des listes ou des schémas enfantins. L’auteur se met également en scène comme un personnage qui finit par rencontrer ses propres créatures, notamment Trout.

Le roman se clôt dans une mise en abyme où Vonnegut, en tant que démiurge, affronte la responsabilité qu’il a envers ses personnages et envers les lecteurs : qu’est-ce que cela signifie de « créer des vies » fictives et de les abandonner à l’absurde ?

".. Lorsque Dwayne Hoover et Kilgore Trout se rencontrèrent, leur pays était de loin le pays le plus puissant et le plus riche de la planète. Il possédait à lui seul la partie la plus importante de la nourriture, des minerais et de toute la machinerie, et il tenait tous les autres peuples sous sa coupe, les menaçant d’expédier sur eux d’énormes projectiles ou de laisser tomber différentes choses du haut des avions.

La plupart des autres pays ne pouvaient même pas avoir le minimum vital. Bon nombre d’entre eux devenaient inhabitables. La population y était trop nombreuse pour une surface réduite. Tout ce qui pouvait valoir quelque chose avait été vendu, et il ne restait plus de quoi manger, mais tous ces gens ne cessaient de copuler.

Copuler, c’est comme ça qu’on fait les bébés.

• Il se trouvait, sur cette planète abîmée, tout un lot de Communistes. Ceux-ci avaient une théorie selon laquelle tout ce qui pouvait rester de la planète devait être partagé plus ou moins également entre tous ceux qui n’avaient jamais demandé, après tout, à vivre sur une planète perdue. Et, pendant ce temps, les bébés ne cessaient pas d’arriver, vagissant et gigotant, et poussant des cris pour avoir du lait.

En certains endroits, on voyait des gens essayer de manger de la boue ou de sucer des cailloux, tandis qu’à quelques pas des bébés étaient en train de naître.

Et ainsi de suite.

• Le pays de Dwayne Hoover et de Kilgore Trout, où l’on ne manquait encore de rien, était opposé au Communisme. On y estimait que les Terriens bien nantis ne devraient pas être contraints de partager avec d’autres, à moins qu’ils n’en aient envie, et la plupart n’en avaient pas la moindre envie.

Aussi, personne ne les y obligeait.

• Tout le monde, apparemment, en Amérique, agrippait tout ce qu’il pouvait, et s’y cramponnait. Certains Américains étaient réellement très forts à ce jeu du prends-tout-et-cramponne-toi, si bien qu’ils se trouvaient fabuleusement rupins. Et d’autres ne parvenaient même pas à mettre la main sur le minimum vital.

Quand il rencontra Kilgore Trout, Dwayne Hoover était fabuleusement rupin. Ce sont exactement ces mots qu’un homme murmurait à l’oreille d’un ami, un matin, en voyant passer Dwayne : « Fabuleusement rupin. »

Et tout ce que Kilgore Trout détenait à ce moment-là de la planète était le minimum vital.

Kilgore Trout et Dwayne Hoover se rencontrèrent dans Midland City où habitait Dwayne – pendant un Festival artistique, au cours de l’automne 1972.

Comme nous l’avons dit plus haut, Dwayne était un vendeur de Pontiac qui était en train de perdre la raison.

Évidemment, la folie de Dwayne était surtout un problème de substances chimiques. L’organisme de Dwayne Hoover élaborait certaines substances qui lui déséquilibraient la cervelle. Mais, en brave novice qu’il était dans le domaine de la folie, Dwayne avait besoin de quelques mauvaises idées pour donner une forme et une direction au dérangement de son esprit.

Substances chimiques nocives et mauvaises idées constituent le Yin et le Yang de la folie. Le Yin et le Yang sont les symboles chinois de l’harmonie.

Kilgore Trout devait fournir Dwayne en mauvaises idées. Trout se considérait lui-même, non seulement comme inoffensif mais comme totalement invisible. Le monde avait fait si peu attention à sa présence qu’il en était venu lui-même à se croire mort.

Il espérait être mort.

Mais sa rencontre avec Dwayne Hoover allait lui apprendre qu’il était encore suffisamment vivant pour pouvoir donner à un de ses semblables des idées capables d’en faire un monstre.

Les mauvaises idées que Trout transmit à Dwayne se résumaient essentiellement en ceci : il n’y a sur terre que des robots, à une exception près – Dwayne Hoover.

Parmi toutes les créatures de l’univers, Dwayne était la seule à penser, à sentir, à se tourmenter, à faire des projets, et autres choses semblables. Aucune autre ne pouvait savoir ce qu’était la douleur. Personne d’autre n’avait de choix à faire. Tous les autres n’étaient que des machines automatiques dont la seule fonction était d’exciter Dwayne. Dwayne était une créature d’un type nouveau qu’expérimentait le Créateur de l’Univers.

Dwayne Hoover était seul à être doué d’un libre arbitre.

• Trout ne s’attendait pas à ce que qui que ce soit puisse le croire. Il avait mis ses mauvaises idées dans un roman de science-fiction, et c’est là que Dwayne vint les trouver. Le livre n’était pas destiné au seul Dwayne. Trout n’avait jamais entendu parler de Dwayne au moment où il l’avait écrit. Le destinataire pouvait être n’importe quel lecteur qui ouvrirait l’ouvrage. En effet, il disait simplement : « Hé, regarde – tu es la seule créature à avoir un libre arbitre. Qu’est-ce que tu penses de ça ? » Et ainsi de suite.

C’était un tour de force. C’était un jeu d’esprit.

Mais pour Dwayne c’était un poison mental.

• Trout reçut un choc, en constatant que même quelqu’un d’aussi insignifiant que lui pouvait répandre le mal dans le monde, sous la forme de mauvaises idées. Et, lorsque Dwayne eut été conduit à un asile d’aliénés, avec la camisole de force, Trout devint fanatiquement persuadé de l’importance que pouvaient avoir les idées, en tant que causes ou en tant que remèdes des maladies.

Mais personne ne voulait l’écouter. Il n’était qu’un vieillard crasseux qui criait dans le désert, dans les arbres et dans les broussailles : « Les idées ou l’absence d’idées sont des causes de maladies..... »

Le roman est une satire féroce des États-Unis post-industriels, la surconsommation (publicité envahissante, automobiles, nourriture industrielle), le racisme et ségrégation persistants, l'obsession du profit et du succès matériel. La forme fragmentée et illustrée souligne la pauvreté intellectuelle et spirituelle d’une société saturée d’images et de slogans.

L’idée récurrente que les humains ne seraient que des « machines » interroge la liberté, la responsabilité et l’absurdité de l’existence. La crise de Dwayne Hoover illustre la fragilité des esprits dans un monde où le sens est instable et où la frontière entre fiction et réalité se brouille.

Vonnegut démolit les conventions du roman traditionnel. En insérant des dessins maladroits et des interruptions métafictionnelles, il exhibe le caractère artificiel du récit. Le roman devient une critique de la littérature elle-même, perçue comme impuissante à changer réellement le monde, mais capable de révéler ses absurdités.

Trout sert ici d’alter ego grotesque de Vonnegut : un auteur dont les idées sont puissantes mais dont l’impact reste minime, sauf lorsqu’elles déclenchent — accidentellement — une catastrophe...

"Les Sirènes de Titan" (The Sirens of Titan, 1959)

Autre chef-d'œuvre et beaucoup considèrent ce roman comme son meilleur. C'est une épopée de science-fiction philosophique d'une ambition folle. Le livre visait initialement un lectorat de science-fiction, mais a rapidement suscité l’intérêt au-delà de ce cercle.

L'homme le plus riche de la Terre, Winston Niles Rumfoord, et son chien sont pris dans un "chrono-synclastic infundibulum" qui les fait exister à plusieurs endroits en même temps. Il manipule l'humanité pour orchestrer une guerre interstellaire dont le but ultime est... dérisoire et profondément absurde.

C'est une réflexion splendide et mélancolique sur le libre arbitre, le destin, et la place de l'humanité dans un cosmos indifférent. Le livre pose la question : et si toute l'histoire de la civilisation humaine n'avait eu pour but que de livrer un message insignifiant à un extra-terrestre égaré ?

I - Entre timide et Tombouctou - « Je pense que quelqu’un, là-haut, m’aime. » ( Malachi Constant). - " Chacun à présent sait comment trouver en soi-même le sens de la vie. Mais l’humanité n’a pas toujours été aussi favorisée. Il y a moins d’un siècle, hommes et femmes n’avaient pas facilement accès aux compartiments secrets de leur égo. Ils ne savaient même pas le nom d’aucun des cinquante-trois portails de l’âme.

Les religions de pacotille faisaient recette.

L’humanité, ignorante des vérités reposant dans tout individu, cherchait en dehors… toujours plus loin, dans l’espoir d’apprendre qui était responsable de toute création, de déterminer le sens de celle-ci. L’humanité lançait ses éclaireurs plus loin, toujours plus loin. Elle les projetait dans l’espace, dans cette mer sans couleur, sans saveur, sans pesanteur, dans l’au-delà sans fin.

Elle les y jetait comme des pierres.

Ces malheureux émissaires trouvaient ce que l’on avait déjà découvert en abondance sur terre : un cauchemar d’incommensurable inintelligibilité. Les primes de l’espace, de l’au-delà infini, étaient au nombre de trois : grandiloquence vide de sens ; basse comédie et mort sans objet.

L’au-delà finit par perdre ses attraits imaginaires.

Seul restait à explorer l’en deçà. Seule l’âme humaine demeurait terra incognita. Et ce fut le commencement de la bonté et de la sagesse. Qu’était donc l’homme d’autrefois dont l’âme restait inexplorée ? Ce qui suit est l’histoire vraie de l’âge du cauchemar, compris, à quelques années près, entre la Seconde Guerre mondiale et la Troisième Grande Dépression.

Une foule.

Elle s’était assemblée ; une matérialisation allait avoir lieu. Un homme et son chien allaient se matérialiser, apparaître, confus tout d’abord, puis aussi substantiels que n’importe quel homme et quel chien bien vivants.

La foule n’assisterait pas à cette matérialisation. C’était là une affaire strictement privée, dans une propriété particulière et la foule n’était nullement conviée à repaître ses yeux de ce spectacle. out se passerait derrière de hauts murs aveugles et bien gardés, comme une pendaison moderne, civilisée.

La foule savait qu’elle ne verrait rien mais ses membres trouvaient plaisir à se savoir proches, à regarder ces murs lisses, à imaginer ce qui se passait de l’autre côté. Ce mur ne faisait qu’exalter les mystères d’une matérialisation, comme il l’aurait fait de ceux d’une pendaison ; ils n’étaient qu’écrans sur lesquels se projetaient, alliciantes images d’une lanterne magique, celles de l’imagination morbide de la masse.

La ville était Newport, Rhode Island, Etats-Unis d’Amérique, Terre, Système solaire, Voie lactée. Les murs étaient ceux de la propriété Rumfoord. Dix minutes avant l’heure prévue pour la matérialisation, des agents de police firent courir le bruit qu’elle avait eu lieu prématurément, en dehors des murs, et que l’homme et son chien étaient visibles deux pâtés de maisons plus loin. La foule s’y rua pour assister au miracle.

Elle adorait les miracles.

Dans la foule se trouvait une femme qui pesait trois cents livres. Elle avait un goitre et une petite fille grise de six ans. Elle tenait l’enfant par la main et la balançait dans tous les sens comme une balle au bout d’un élastique. « Wanda June, si tu n’es pas sage, disait-elle, je ne te conduirai plus voir une matérialisation. »

Ce phénomène se reproduisait tous les cinquante-neuf jours depuis neuf ans. Les personnages les plus doctes, les plus dignes de confiance, avaient supplié qu’on leur accordât le privilège d’assister à l’opération. Peu importait la forme sous laquelle ces grands hommes présentaient leur requête ; elle était repoussée avec froideur. Le refus était toujours le même, écrit de la main du secrétaire particulier de Mme Rumfoord.

« Mme Winston Niles Rumfoord me charge de vous informer qu’elle ne peut donner suite à votre demande d’invitation. Elle est persuadée que vous comprendrez ses sentiments. Le phénomène auquel vous désirez assister est une tragique affaire de famille, et non point un objet d’étude pour un étranger, si noble que puisse être sa curiosité. » .....

(1962 by éditions Denoël)

Une épopée cosmique qui dévoile que l’humanité entière n’était qu’un rouage dans une mission insignifiante. Vonnegut s’en sert pour interroger le libre arbitre, tourner en dérision les récits épiques et religieux, et suggérer que la seule “réponse” valable est la compassion dans un univers indifférent. Deux personnages principaux. Winston Niles Rumfoord est un milliardaire excentrique, explorateur spatial. Lors d’un voyage vers Mars avec son chien Kazak, il est pris dans un phénomène appelé chrono-synclastic infundibulum (une sorte de brouillard spatio-temporel). Il en ressort transformé : son corps et son chien sont dispersés à travers le temps et l’espace. À intervalles réguliers, il réapparaît brièvement sur Terre, dans son manoir, mais il connaît désormais tout le futur. Malachi Constant, l’homme le plus riche des États-Unis, hériter d’une compagnie pétrolière, vit dans l’oisiveté et l’arrogance. Rumfoord le convoque et lui révèle qu’il sera pris dans une immense destinée interplanétaire : il devra voyager jusqu’à Saturne, en passant par Mars et Mercure.

La guerre de Mars - Rumfoord manipule les événements : il recrute et lave le cerveau d’êtres humains pour créer une armée martienne. L’idée est de lancer une invasion de la Terre, mais une invasion volontairement vouée à l’échec. Malachi Constant, rebaptisé Unk, fait partie de cette armée. Son esprit est effacé par un dispositif (un implant qui lui inflige des douleurs insupportables s’il se rebelle). Il obéit sans comprendre. Sur Mars, il épouse Beatrice Rumfoord (l’épouse de Winston), également contrainte. De leur union forcée naît un fils, Chrono.

Comme prévu, l’invasion de Mars est écrasée par la Terre. Rumfoord utilise cet échec pour instaurer une nouvelle religion mondiale : l’Église de Dieu le Suprêmement Indifférent. Sa doctrine : l’univers est froid, indifférent, et la seule réponse humaine est la solidarité.

Malachi/Unk, Beatrice et Chrono, accompagnés d’autres survivants, se retrouvent ensuite bloqués dans des cavernes de Mercure. Là vivent des créatures faites d’ondes vibratoires.

Finalement, la famille Constant est emmenée sur Titan, lune de Saturne, où réside Rumfoord dans un palais. Ils y rencontrent Salo, un robot extraterrestre originaire de la planète Tralfamadore.

Salo leur révèle que l’histoire entière de l’humanité — ses guerres, ses migrations, même la religion inventée par Rumfoord — n’était qu’une suite d’événements orchestrés pour une tâche dérisoire : livrer une pièce mécanique de rechange à son vaisseau spatial, en panne sur Titan.

Autrement dit, toutes les souffrances humaines, toutes les épopées historiques, n’avaient qu’un but trivial, inscrit dans un plan cosmique.

Rumfoord, qui savait tout depuis le début, finit par disparaître, absorbé définitivement dans le chrono-synclastic infundibulum. Beatrice et Chrono, détachés de tout, trouvent une nouvelle forme de sérénité dans la vie simple et isolée sur Titan. Chrono s’attache à son chien. Malachi Constant, vidé de son arrogance et de son rôle forcé, meurt dans la solitude, dans une forme d’apaisement, acceptant l’absurdité et l’indifférence de l’univers.

"... Il n’y a pas de raison pour que le bien ne triomphe pas aussi souvent que le mal. Tout triomphe est une question d’organisation. S’il existe des anges, j’espère qu’ils ont mis au point les méthodes de la Maffia. (Winston Niles Rumfoord).

On a dit que la civilisation terrestre avait réussi dix mille guerres, mais seulement trois commentaires intelligents de celles-ci. Les commentaires de Thucydide, de Jules César et de Winston Niles Rumfoord. Dans son Histoire de poche de Mars, Winston Niles Rumfoord sut choisir si bien 75 000 mots qu’on ne pouvait dire davantage ou mieux, sur la guerre entre Mars et la Terre. Celui qui se croit obligé, au cours d’une histoire, de donner une description de cette guerre, humblement, doit bien vite reconnaître qu’elle a été déjà racontée, à l’extrême perfection, par Rumfoord. Il ne reste plus à l’historien qu’à parler de cette guerre en termes absolument neutres et plats et à recommander au lecteur de se reporter au chef-d’œuvre de Rumfoord.

Voici un aperçu général de la méthode employée :

La guerre entre Mars et la Terre dura 67 jours d’heures terrestres.

Chaque nation, sur Terre, subit une attaque.

Parmi les victimes terrestres, on compta 461 morts, 223 blessés et 216 disparus.

Parmi les victimes martiennes, on dénombre 149 315 tués, 446 blessés et 46 634 disparus.

A la fin de la guerre, chaque Martien avait été tué, blessé, capturé ou porté disparu.

Il ne resta sur Mars plus une âme ni un immeuble.

La dernière vague d’assaut martienne dirigée contre la Terre fut composée, à la grande horreur des Terriens qui tirèrent dessus, de vieillards, de femmes et de quelques petits enfants.

Les Martiens arrivèrent à bord des véhicules spatiaux les plus habilement conçus qu’ait connus le Système solaire. Et, tant que les Martiens eurent leurs véritables chefs pour les commander et les contrôler par radio, ils se battirent avec une résolution, un désintéressement et un désir de s’approcher de l’ennemi qui leur gagna l’admiration envieuse de tous ceux qui s’opposèrent à eux.

Mais les troupes perdirent souvent leurs chefs, soit dans l’air, soit à terre. Auquel cas, les hommes devenaient aussitôt d’une mollesse étonnante.

D’autre part, ils étaient à peine mieux armés qu’un corps de police dans une grande ville. Ils se battaient avec des armes à feu, des grenades, des couteaux, des mortiers et de petits lance-fusées. Ils n’avaient aucune arme nucléaire, pas de tanks, ..."

Des personnages ballottés, manipulés, programmés (par Rumfoord, par Mars, par l’univers, par les Tralfamadoriens). La révélation finale — que toute l’histoire humaine ne servait qu’à réparer une machine extraterrestre — pousse le déterminisme jusqu’au grotesque. Vonnegut semble dire : si le destin est absurde et déterminé d’avance, la seule réponse humaine est d’aimer, d’être solidaire, de se rattacher aux autres malgré tout. L’Église de Dieu le Suprêmement Indifférent illustre la recherche humaine de sens dans un univers qui n’en a pas. Vonnegut critique la religion comme illusion, mais il admet aussi qu’elle peut unir les humains et leur donner une éthique : faire le bien, même dans un cosmos indifférent.

Derrière la science-fiction, on reconnaît une critique des institutions militaires, des guerres absurdes (l’invasion martienne), des hiérarchies imposées, et de l’arrogance des élites (Malachi Constant au début, Rumfoord dans son rôle de démiurge). La manipulation des masses par la propagande et la religion rappelle les expériences totalitaires du XXᵉ siècle. Vonnegut mélange humour noir, invention de concepts farfelus (chrono-synclastic infundibulum), absurdités cosmiques et tragédie humaine. Le roman balance entre comédie et métaphysique, pour montrer que même face à l’absurde, l’homme cherche du sens.

"God bless you, Mr. Rosewater" (1965)

Un chef-d'œuvre et le roman le plus explicitement humaniste et politique de Vonnegut. Eliot Rosewater, héritier d'une immense fortune, sombre dans l'alcoolisme et la folie par culpabilité. Il décide de consacrer sa vie et son argent à aider les "déshérités", les "sans-importance" d'une petite ville de l'Indiana, au grand dam de sa famille qui le croit fou.

C'est un plaidoyer vibrant pour la gentillesse et la charité sans calcul. Le discours d'Eliot – "Dieu vous bénisse, Madame Rosewater, il n'y a que des gens qui essaient d'être raisonnablement gentils qui soient sains d'esprit sur cette Terre." – est peut-être la meilleure synthèse de la philosophie de Vonnegut.

Eliot Rosewater est l’héritier d’une immense fortune. La famille Rosewater, dynastie de banquiers et d’industriels, possède un gigantesque fonds de charité (la Rosewater Foundation), conçu surtout comme un dispositif fiscal pour préserver la richesse familiale. Son père, le sénateur Lister Ames Rosewater, incarne la respectabilité conservatrice, soucieux de préserver les privilèges de sa lignée. Contrairement à sa famille, Eliot est hanté par l’injustice sociale, la pauvreté et la souffrance humaine. Traumatisé par la guerre et désillusionné par le monde moderne, il décide de consacrer sa vie à aider les gens ordinaires. Il installe son bureau dans une petite ville délabrée de l’Indiana (Rosewater, sa ville natale), et y offre aide, écoute et conseils gratuits à tous ceux qui viennent le voir : fermiers ruinés, alcooliques, chômeurs, malades. Ses méthodes sont étranges et souvent maladroites : il répond au téléphone 24 h sur 24, écoute les problèmes les plus dérisoires, distribue de l’argent, offre des encouragements. Pour lui, la dignité humaine est plus importante que la “rentabilité” ou la “logique”.

Cette conduite choque les autres membres de sa famille et leurs avocats, qui jugent Eliot fou et dangereux pour le capital familial. Un avocat opportuniste, Norman Mushari, cherche à prouver qu’Eliot est mentalement incompétent afin de détourner la fortune de la Fondation vers des cousins lointains. Eliot s’enfonce dans l’alcoolisme et la dépression. Sa femme Sylvia, issue de la haute société, est de plus en plus désespérée par son comportement “scandaleux”. Elle finit par le quitter, incapable de supporter cette vie. Eliot reste pourtant fidèle à sa mission, malgré ses failles psychiques et sa marginalisation.

Mushari, persuadé d’avoir prouvé l’incapacité mentale d’Eliot, prépare son coup. Mais la situation se retourne : Eliot adopte symboliquement une multitude d’enfants illégitimes de pauvres de Rosewater, créant ainsi des héritiers légaux de la Fondation. Par ce geste, il empêche les autres membres de la famille et Mushari de mettre la main sur la fortune.

Le roman se conclut sur une note ironique : Eliot est peut-être “fou”, mais c’est lui qui a utilisé le droit pour redistribuer un minimum de justice.

Le roman est une satire du capitalisme américain, où les grandes fortunes persistent moins par mérite que par manipulations fiscales et juridiques. Vonnegut montre que la philanthropie traditionnelle est hypocrite : une façade morale servant à protéger les privilèges. Eliot, en brisant cette logique, incarne une tentative sincère d’humanité dans un système cynique.

Eliot est vu comme fou parce qu’il s’intéresse réellement aux pauvres. Le roman renverse les valeurs : dans une société obsédée par l’argent, c’est l’empathie qui paraît irrationnelle. Vonnegut pose donc une question corrosive : qui est vraiment fou ? Celui qui accumule sans fin ou celui qui donne ? Une parabole satirique sur la richesse, l’héritage et la folie...

"Galápagos" (1985)

Un chef-d'œuvre, l'un de ses romans les plus aboutis et une fable évolutionniste brillante. Raconté par l'esprit d'un homme mort depuis un million d'années, le roman raconte comment un petit groupe de naufragés devient les ancêtres de la future humanité, évoluant sur les îles Galápagos pour devenir des mammifères marins à petit cerveau.

Vonnegut y identifie le "vrai" problème de l'humanité : son "grand cerveau" trop complexe, source de tous ses maux (guerres, cupidité, illusions). La solution de l'évolution est radicale et ironique : s'en débarrasser. C'est une satire sombre et pleine d'espoir en même temps.

Le roman est raconté par un narrateur posthume : Leon Trout, fils de l’écrivain de science-fiction Kilgore Trout. Mort durant la construction d’un navire de croisière, il reste comme un fantôme, obligé de suivre l’histoire humaine à travers un million d’années. Il nous raconte comment, à partir d’une catastrophe mondiale, un petit groupe d’humains échoués sur les îles Galápagos va devenir l’origine d’une nouvelle humanité.

L’action commence en Équateur, à Guayaquil, en pleine crise économique et politique mondiale. Une croisière de luxe est organisée vers les îles Galápagos, mais seuls quelques passagers embarquent à cause du chaos environnant.

Parmi eux : - Mary Hepburn, une enseignante américaine veuve, figure tragique et maternelle, - Hernando Cruz et sa femme japonais-équatorienne, Hisako Hiroguchi, ainsi que leur fille Akiko (née avec des anomalies), - Adolf von Kleist, capitaine du navire et descendant d’une famille aristocratique allemande décadente, - Zenji Hiroguchi, scientifique japonais et inventeur d’une technologie de traduction instantanée (Mandarax). D’autres passagers et membres d’équipage se joignent au voyage.

Une guerre mondiale éclate et l’économie s’effondre ; de nouvelles pandémies et la famine s’étendent. Pendant ce temps, le navire échoue dans les îles Galápagos avec un petit groupe de survivants. Tous les autres humains disparaissent graduellement de la surface du globe.

Sur plusieurs millénaires, l’humanité issue de ces quelques survivants évolue. Privés des grandes ressources technologiques et contraints à la survie insulaire, leurs corps s’adaptent :

- Le cerveau humain, trop grand et source d’angoisse, de guerre et de cupidité, rétrécit.

- Les descendants développent des nageoires, une meilleure capacité à nager et à pêcher.

- Les fonctions “supérieures” de la conscience humaine s’effacent au profit d’une simplicité animale.

Leon Trout, témoin immatériel, commente avec ironie la chute et la transformation de l’humanité, - entre la tendresse (pour Mary Hepburn, par exemple) et sarcasme désabusé. Finalement, il s’émerveille devant l’adaptation des humains simplifiés : des créatures marines pacifiques, débarrassées des fardeaux psychologiques et de l’arrogance intellectuelle.

Une fable dystopique et darwinienne qui permet à Vonnegut de viser le militarisme, le nationalisme, le capitalisme global, les illusions technologiques (Mandarax, inutile ou ridicule dans le contexte de survie). Il souligne la fragilité de la civilisation : une crise économique, une guerre, et tout s’effondre. Le thème central est la thèse que “le cerveau humain est trop grand pour son propre bien”. Vonnegut suggère que l’intelligence, loin d’être une bénédiction, a produit les guerres, les religions fanatiques, la cupidité, la destruction écologique. La “solution évolutive” proposée par la fiction est une humanité réduite, redevenue animale, et donc enfin en paix.

Ken Kesey (1935-2001)

Né dans le Colorado, passant son enfance dans l'Oregon, puis ses études à l'université de Stanford, dans la baie de San Francisco (1956), Ken Kesey eut une

carrière littéraire fulgurante entre 1960 et 1967. Il découvre les hallucinogènes, LSD, peyotl, mescaline, en servant de cobaye rémunéré à l'hôpital pour anciens combattants de Menlo Park. En

1962, il écrit "One Flew Over the Cuckoo's Nest", qui lui donne la notoriété et lui permet d'acquérir la fameuse demeure de La Honda, dans les collines de Palo Alto, haut lieu de la future

culture "psychédélique" et de ses flash LSD; puis un second roman, "Sometimes a Great Notion" (1964). On retrouve Ken Kesey traversant les Etats-Unis dans un vieux bus, en compagnie de Neal

Cassady, l'ancien compagnon de Kerouac. Cette fameuse odyssée est rapportée par Tom Wolfe (1931) dans "The Electric Kool-Aid Acid Test" (1968) : Wolfe est l'un des grands initiateurs du

"New Journalism", avec Gay Talese et Jimmy Breslin, mouvement d'investigation artistique déclinée à la première personne et s'impliquant dans l'évènement, qui apparaît dans les années soixante.

Entre temps, Haight-Asbury devient l'emblématique quartier hippie de San Francisco et Ken Kesey sombre totalement dans la drogue, tente de fuir au Mexique et se retrouve condamné quelques mois en

1967.

"One Flew Over the Cuckoo's Nest"

(Vol au-dessus d'un nid de coucou, 1962)

Le héros, Randle Patrick McMurphy, condamné pour coups et blessures après une bagarre, préfère feindre la folie et se faire enfermer dans un asile plutôt

que de devoir effectuer des travaux de terrassement dans une ferme pénitentiaire. Il se retrouve pris dans les rouages d'une machine administrative qui n'a pour seule obsession que de

réduire les patients à la normalité la plus extrême. Il tente d'entraîner les autres patients dans une guérilla ouverte avec l'infirmière-en chef et ses homologues. Le roman, relayé par le film

de Milos Forman et la prestation de Jack Nicholson (1976), a laissé de mémorables souvenirs, la définition du psychopathe que donne McMurphy, "tout homme qui castagne trop et qui baise trop",

l'entreprise d'abrutissement et de castration systématique mise en oeuvre pour réduire toute individualité, le personnage du géant "Chef Balai" achevant dans la douleur un McMurphy

lobotomisé..

"They're out there. “

Black boys in White suits up before me to commit sex acts in the hall and get it mopped up before I can catch them.

They're mopping when I come out the dorm, all three of them sulky and hating everything, the time of day, the place they're at here, the people they got to work around. When they hate like this, better if they don't see me. I creep along the wall quiet as dust in my canvas shoes, but they got special sensitive equipment detects my fear and they all look up, all three at once, eyes glittering out of the black faces like the hard glitter of radio tubes out of the back of an old radio.

"Here's the Chief. The son-pah Chief, fellas. Ol' Chief Broom. Here you go, Chief Broom..."

Stick a mop in my hand and motion to the spot they aim for me to clean today, and I go. One swats the backs of my legs with a broom handle to hurry me past.

"Haw, you look at 'im shag it? Big enough to eat apples off my head an' he mine me like a baby."