- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Adalbert Stifter (1805-1868), ""Der Nachsommer" (1857) - Gustav Freytag (1816-1895) -Theodor Storm (1817-1888), "Der Schimmelreiter" (1888) - Theodor Fontane (1819-1898), "Effi Briest" (1895), "Frau Jenny Treibel" (1892) - Gottfried Keller (1819-1890) - Friedrich Spielhagen (1829-1911) - ...

Last update: 12/31/2016

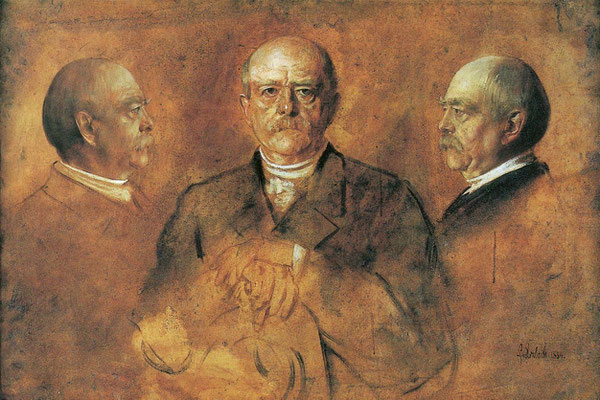

Après la chute de Napoléon en 1815, le Congrès de Vienne a créé en 1815 la Confédération germanique. Mais cette construction politique, sans pouvoir réel, ne correspond pas aux voeux des patriotes allemands qui souhaitent mettre fin au morcellement séculaire de l'Allemagne. C'est par la guerre qu'en définitive Otto von Bismarck, chancelier de Prusse en 1862, va réussir cette unification. L'Autriche est battue en 1866 à Sadowa et exclue du jeu. Sur les ruines de l'Empire français de Napoléon III, l'Empire allemand (IIe Reich) est proclamé (Versailles, 18 janvier 1871). Guillaume Ier en est le premier titulaire, Bismarck le premier chancelier. De 25 millions d'habitants en 1815, la Confédération passe à 38 millions en 1870. L'industrialisation et urbanisation sont alors massives et, comme dans les autres pays occidentaux, émerge une puissante classe bourgeoise, privilégiée par rapport aux ruraux et aux ouvriers. Bismarck exploite habilement deux attentats anarchistes commis en mai et juin 1878 contre l'empereur Guillaume Ier, pour tenter de détruire la social-démocratie grâce à une loi d'exception, et introduire quelques réformes sociales au profit des travailleurs, les premières en Europe : mais cette répression ne désarmera pas les socialistes: les sociaux-démocrates obtiendront un véritable triomphe aux élections de février 1890 et sera l'une des causes de la démission du chancelier.

Dans cette période de 1850 à 1890, qui voit se réaliser l'unité de l'Allemagne sous la direction de la Prusse et s'amorcer son accession au rang de

puissance mondiale, la littérature allemande semble au creux de la vague. À la génération des Lenau, Heine, Mörike, succèdent les poètes de l'école de Munich (E. Geibel, F. von Bodenstedt,

V. von Scheffel), portés au pinacle par leurs contemporains et que la postérité a relégués dans un oubli compréhensible. Seule la prose narrative échappe dans une certaine mesure à ce constat de

carence. Succédant à l'esthétique romantique et à la Jeune-Allemagne, elle est placée sous le signe du "réalisme".

Naviguant entre romantisme et naturalisme, entre idylle et satire sociale, vivant à Berlin, Theodor Fontane (1819-1898) va conduire le réalisme allemand à son apogée. Qu'ils peignent les transformations de la société bourgeoise ou des petites gens de province, c'est toujours une réalité idéalisée ou poétique qui est représentée, et cet état d'esprit sera pour Nietzsche l'occasion de ses diatribes contre l'esprit du siècle...

La "Poétisation du Réel" (Verklärender Realismus) ...

Contrairement au réalisme critique français, les auteurs allemands ne cherchent pas à disséquer les pathologies sociales. Ils visent plutôt à élever le quotidien et le banal à une forme de perfection et d'harmonie esthétique. C'est une recherche de l'idéal dans le réel.

Adalbert Stifter, "Der Nachsommer" ...

C'est l'œuvre emblématique de cette tendance. Le roman décrit un monde ordonné, beau et prévisible, où le héros se perfectionne par l'étude, l'art et l'artisanat. C'est une utopie conservatrice et esthétique, une réponse à l'agitation politique de 1848. Stifter élève des activités simples (collectionner des pierres, restaurer une maison) à une forme de sacerdoce.

Gustav Freytag, "Soll und Haben" ...

Un auteur qui célèbre les valeurs de la bourgeoisie (travail, probité, ordre) et oppose son héroïsme commercial à la décadence de l'aristocratie et à l'irréalisme des révolutionnaires. Ce roman a eu un impact énorme en forgeant l'image que la bourgeoisie allemande avait d'elle-même.

Theodor Fontane, "Effi Briest" ...

Le maître de l'analyse sociale dissèque les conventions étouffantes de la société prussienne et la cruauté de son code de l'honneur, qui détruit une jeune femme. "Effi Briest" est un jalon important dans la littérature féministe naissante. Le livre pose la question de la responsabilité collective dans la destruction d'une femme qui a enfreint les règles sociales. Sa célèbre réplique finale, "Ach, Luise, laß ... das ist ein zu weites Feld" ("Ah, Louise, laisse... c'est un sujet trop vaste"), est une condamnation muette de l'impuissance face à l'ordre établi.

Dans "Frau Jenny Treibel", il critique avec une ironie mordante l'hypocrisie de la bourgeoisie qui prétend cultiver l'idéal mais ne pense qu'à l'argent. "Der Stechlin" est une élégie pour l'ancien monde aristocratique prussien face à la modernité.

Theodor Storm, "Der Schimmelreiter" ...

Cette nouvelle, chef-d'œuvre du réalisme, se déroule dans les marées de la côte nord-allemande. Elle mêle le fantastique (la légende du cavalier au cheval blanc) à une réflexion très concrète sur le progrès, la raison et la résistance au changement. La digue est un symbole de la lutte de l'homme contre les forces chaotiques de la nature.

Gottfried Keller, "Die Leute von Seldwyla" ...

L'auteur situe la plupart de ses récits dans une ville fictive mais typiquement suisse-alémanique. Le XIXe siècle est l'âge d'or de la nouvelle en Allemagne. Storm et Keller en sont des maîtres incontestés, capables de condenser une analyse sociale et une intensité dramatique dans un format court.

Adalbert Stifter (1805-1868)

Connu comme l'un des plus grands prosateurs allemands du XIXe siècle, Adalbert Stifter est un écrivain controversé: Thomas Mann, Robert Walser, Hermann

Hesse admirait la concision, la précision la lenteur de sa prose, un Thomas Bernhard décriait son bavardage stérile et des romans il ne se passe rien . On a pu effectivement considérer qu'à

privilégier, comme il le fit, les infimes évènements de la vie au détriment de la moindre remise en question politique ou sociales, Stifter soutenait une société autrichienne immobiliste,

sclérosée dans l'adoration de l'ordre divin de leur monde. Il est vrai qu'il semble fuir dans ses intrigues tous les éléments perturbateurs ou subversifs comme la passion (Die Leidenschaft),

l'appétit de richesse ou du pouvoir, ou même les aspirations démesurées. Né à Oberplan, petit village tchèque dans le sud de la Bohème (à l'époque partie intégrante de l'Autriche), Adalbert

Stifter est placé à la mort de son père dans un internat à Linz, part pour Vienne en 1826 pour faire des études de droit et obtient des postes dans l'administration. Parallèlement il entame une

carrière d'écrivain et se partage entre deux femmes, Fanny Greipl, amour d'enfance idéalisé, et Amalia Mohaupt, sa véritable femme. Venu tard en littérature, Adalbert Stifter s'impose dès ses

premières nouvelles en 1840. "Der Condor" (1840), "Der Hochwald" (1841, Les grands bois), "Die Narrenburg" (1844), "Brigitta" (1844, Brigitta), Der Hagestolz (1845, L'Homme sans postérité). En

1849, il quitte Vienne pour Linz et une demeure entourée de jardins et de cactus qui surplombe la ville et l'éloigne un peu plus du monde. Il y écrit "Der Nachsommer" (1857, L'arrière-saison),

son meilleur livre. Stifter se suicide à Linz en 1868.

"Der Nachsommer" (1857, L'arrière-saison)

Adalbert Stifter écrivit "Der Nachsommer" durant dix longues années. Heinrich Drendorf, le jeune héros du roman, quitte sa famille et Vienne, pour

découvrir le monde qui l'entoure et enrichir une vision de la vie jusque-là théorique. Il découvre "la maison des roses" du vieux Baron von Risach, haut fonctionnaire à la retraite et personnage

peu commun qui va devenir pour lui un extraordinaire précepteur. Retours en arrière sur leur propre passé ou leurs interrogations les plus profondes, observations en parallèle et quasi

picturales de la nature environnante, l'un et l'autre reconstruits dans les plus infimes détails et mouvements pour réinvestir leurs existences respectives.

"Der Nachsommer" est une œuvre célébrée par la critique et les écrivains (W. H. Auden, Thomas Mann et, plus récemment, W. G. Sebald en étaient de grands admirateurs) mais qui reste un "roman pour connaisseurs" plutôt qu'un grand classique populaire : "Indian Summer" (1985, Wendell Frye, Peter Lang), "L'Arrière-été" (Anne Kichilov, Librairie du Rocher, 2004 (première traduction intégrale en français, il aura fallu attendre près de 150 ans pour qu'une traduction française intégrale soit disponible).

"Wie es sonderbar ist, dachte ich, daß ich, daß in der Zeit, in der die kleinen, wenn auch vieltausendfältigen Schönheiten der Erde verschwinden und sich erst die unermeßliche Schönheit des Weltraums in der fernen, stillen Lichtpracht auftut, der Mensch und die größte Zahl der anderen Geschöpfe zum Schlummer bestimmt ist! Rührt es daher, daß wir nur auf kurze Augenblicke und nur in der rätselhaften Zeit der Traumwelt zu jenen Großen hinansehen dürfen, von denen wir eine Ahnung haben und die wir vielleicht einmal immer näher und näher werden schauen dürfen? Sollen wir hienieden nie mehr als eine Ahnung haben?"

"Comme il est singulier pensais-je qu'à l'heure où disparaissent les beautés infinies de la terre et leur nombre infini, et que point l'incommensurable beauté de l'univers dans sa splendeur muette et lointaine de la lumière, l'homme soit voué au sommeil avec la pluralité des autres créatures! Serait-ce que nous ne disposons que des courts instants fugitifs et du seul espace énigmatique des songes pour lever les yeux vers ces grandeurs que nous pressentons, et qu'il nous sera peut-être donné de contempler de plus en plus près? N'aurons-nous ici-bas qu'un pressentiment?

"Les grands bois et autres récits" (Der Hochwald, 1841, Abdias, 1843..)

"An der Mitternachtseite des Ländchens Oesterreich zieht ein Wald an die dreißig Meilen lang seinen Dämmerstreifen westwärts, beginnend an den Quellen

des Flusses Thaia, und fortstrebend bis zu jenem Gränzknoten, wo das böhmische Land mit Oesterreich und Baiern zusammenstößt..."

"On découvrira, dans ces récits, deux aspects très différents, opposés même, et étonnamment complémentaires, du génie d'Adalbert . Celui qui donne son

titre au recueil, "Les grands bois", se déroule dans un monde familier à l'auteur, les monts de Bohême, les forêts profondes qui ont enchanté son existence, par ailleurs douloureuse et frustrée.

L'art de Stifter (qui fut aussi un peintre de haute valeur, dont les paysages n'ont pas vieilli) est à l'image de ces horizons où les détails s'harmonisent, se fondent dans la profonde unité du

destin. Or ce même homme, dont les monts de Bohême semblent fermer l'horizon (et qui, vers le sud, n'a jamais dépassé Trieste), écrit aussi "Abdias", histoire d'un juif de Tripoli, à demi nomade,

drame du désert, lent et fascinant comme les contes de l'Orient, d'un pur tragique. L'œuvre de Stifter va bien au-delà de ces récits, mais ils sont au carrefour de ses hantises et de ses rêves,

comme ces tables d'orientation qui donnent à rêver au promeneur." (Editions Gallimard, traduction Henri Thomas)

"Der Nachsommer" est un roman extrêmement long, dense et contemplatif. Son rythme très lent et son absence presque totale d'intrigue dramatique le rendent difficile d'accès, même pour certains lecteurs allemands. Pour un éditeur, le traduire et le publier représente un investissement financier et un risque commercial importants. Aussi, deux nouvelles jugées plus "abordables" vont offrir, sans trop de risques une version concentrée de l'univers de Stifter, plus narratives, et donc plus faciles à exporter et à apprécier pour un public international ...

- "Brigitta", qui raconte l'histoire d'une femme considérée comme laide qui développe une force de caractère et une intégrité extraordinaires, devenant la propriétaire terrienne la plus respectée de la région. Le thème de la beauté intérieure et de l'indépendance féminine (bien que très "stiftérienne") est plus immédiatement saisissable que la lente maturation de "Der Nachsommer"...

- "Der Hagestolz" (The Bachelors), évoque l'un des thèmes favoris de Stifter, les dangers de l'isolement et de l'égoïsme. C'est une histoire puissante sur un vieil oncle avare qui a élevé son neveu dans un isolement total pour en faire son héritier, et sur les conséquences tragiques de cette éducation. L'intrigue est plus concentrée et dramatique...

Gustav Freytag (1816-1895)

Né à Kreuzburg, philologue de formation, libéral, Gustav Freytag est sans doute le premier des écrivains allemands à introduire le réalisme dans des

oeuvres, aujourd'hui peu considérées, mais toutes conçues à la gloire de la bourgeoisie (on y retrouve les préjugés antisémites et slavophobes du XIXe) et donc d'une notoriété assez considérable

à l'époque : "Bilder aus der deutschen Vergangenheit" (Tableaux du passé allemand, 1859-1867), sa comédie "Die Journalisten" (1852), son roman social "Soll und Haben" (1855).

Gustav Freytag, "Soll und Haben" (1855)

Un roman à la fois incontournable et profondément problématique, incontournable car il est une clé de voûte pour comprendre la mentalité bourgeoise, le nationalisme et le développement du roman réaliste en Allemagne, mais problématique car sa lecture est aujourd'hui irrémédiablement entachée par ses représentations antisémites et nationalistes. L'approche critique moderne consiste donc à le lire avec une double perspective : reconnaître son immense impact historique et sociologique, tout en analysant et en condamnant sans ambages les préjugés qu'il véhicule et qui ont contribué à façonner une partie du terreau culturel qui a mené aux drames du XXe siècle.

"Debit and Credit" est parue peu de temps après la publication originale et a connu un grand succès dans le monde anglo-saxon.

"Soll und Haben" est avant tout un plaidoyer pour la classe moyenne allemande. Freytag y présente les vertus bourgeoises (travail, probité, ordre, épargne, mérite) comme supérieures à la naissance aristocratique et au capitalisme prédateur. Le roman construit une opposition morale très nette entre le Bien, - La maison Schröter (bourgeoisie productive et honnête), Walter (le mérite) -, le Mal, - Veitel Itzig (capitalisme parasitaire et malhonnête) -, et le Déclin à Régénérer, - l'aristocratie von Rothsattel (décadente mais susceptible d'être sauvée par les valeurs bourgeoises)...

Walter Anton Wohlfart, un jeune homme idéaliste d'origine modeste quitte la ferme de son père pour faire carrière dans le commerce. Il est engagé comme commis dans la maison de commerce T. O. Schröter, une entreprise réputée et honorable à Breslau (aujourd'hui Wrocław, en Pologne). L'histoire se divise en deux grandes parties,

- L'Apprentissage dans le Monde Bourgeois : Walter apprend les rigueurs du monde des affaires sous la tutelle des frères Schröter. Il est initié aux valeurs du travail, de l'honnêteté, de la précision et de la loyauté. Cette partie célèbre l'éthique professionnelle bourgeoise comme le fondement d'une société saine. Il se lie d'amitié avec un noble désargenté, von Fink, qui représente un contre-modèle séduisant mais frivole.

- L'Aventure en Pologne Prussienne : Walter est envoyé dans le domaine d'un noble prussien, le baron von Rothsattel, pour aider à redresser ses finances désastreuses. Le baron, vaniteux et incompétent en affaires, représente l'aristocratie décadente. Il est la proie d'un commerçant juif malhonnête, Veitel Itzig, qui incarne l'image négative du capitalisme prédateur et sans scrupules (le personnage de Veitel Itzig est une caricature antisémite profondément enracinée dans les préjugés de l'époque : Freytag associe explicitement la malhonnêteté commerciale au "Juif" et oppose Itzig au "bon" commerçant chrétien Schröter. Cette représentation a contribué à renforcer des stéréotypes toxiques dans la société allemande). Dans cette partie, Walter doit utiliser les vertus bourgeoises pour sauver l'honneur de la famille aristocratique et la fortune de la jeune fille dont il est amoureux, Lenore von Rothsattel.

La partie polonaise du roman est marquée par un chauvinisme allemand prononcé. Les Polonais sont dépeints comme désorganisés, sales, paresseux et incapables de gérer leur propre terre. Les personnages allemands, en revanche, apportent l'ordre, la prospérité et la civilisation. Cette vision justifie implicitement la domination politique et culturelle de l'Allemagne sur ses voisins de l'Est (la "Mission Civilisatrice" de la Prusse).

Le livre fut un immense succès populaire. Il a offert à la bourgeoisie montante un miroir flatteur d'elle-même et un guide de conduite. Il saisit l'état d'esprit de l'Allemagne post-1848, où la bourgeoisie, après l'échec des révolutions libérales, se tourne vers le succès économique et national comme vecteur d'identité.

Un contrepoint au Réalisme Poétique - Alors que Stifter ou Fontane cherchaient la poésie dans le réel, Freytag pratique un réalisme plus direct, didactique et engagé socialement. Il est, avec Spielhagen, le représentant d'un réalisme tourné vers la description du monde du travail et des conflits de classe....

Friedrich Spielhagen (1829-1911)

Né à Magdeburg, Friedrich Spielhagen fut l'un des romanciers les plus lus de son temps. Il décrit la société de son temps dans l'optique de la bourgeoisie

libérale sans s'attarder outre-mesure sur la misère ouvrière: . On le présente donc comme un romancier réaliste Problematische Naturen, 1861 , In Reih' und Glied, 1866, Noblesse oblige, 1888),

célèbre pour ses nouvelles (Sturmflut, 1876, Quisisana, 1880) , et un théoricien de ce mouvement (Beiträge zur Theorie und Technik des Romans, 1883).

Theodor Storm (1817-1888)

Theodor Storm est le premier écrivain des mentalités et des paysages de l'Allemagne de l'extrême Nord, de son Schleswig-Holstein natal (que l'Allemagne annexa du Danemark

en 1864, nappes de silence où l'on erre dans une incertitude diffuse : il connut un immense succès avec Immensee et Der Schimmelreiter ...

Né à Husum (Schleswig), port sur la Mer du Nord, alors rattaché au Danemark, Theodor Storm, devenu avocat, est contraint de s'exiler en Prusse (le Danemark réprime alors l'agitation pro-allemande dans les duchés). Il revient à Husum après son annexion par la Prusse en 1864. Entre temps, après composé nombre de poèmes (Gräber in Schleswig, Auf der Heide), il écrit une cinquantaine de nouvelles et de contes entre 1849 et 1888, qui font de lui l'un des plus importants nouvellistes de langue allemande du XIXe siècle : "Immensee" (Le Lac aux abeilles, 1849), "Der Schimmelreiter" (L'Homme au cheval blanc, 1888) ses deux plus célèbres nouvelles, "Der Herr Etatsrat" (Monsieur le Conseiller d'Etat), "Ein Bekenntnis" (Une Confession), "Die Regentrude" (1866), "Viola tricolor" (1874), "Pole Poppenspäler" (1875), "Aquis submersus" (1877), "Carsten Curator" (1878), "Zur Chronik von Grieshuus" (1884), "Bötjer Basch" (1887), ) ...

"L'Homme au cheval blanc" (Der Schimmelreiter, 1888)

Le héros, Hauke Haien, personnalité hors du commun, a voué tous ses efforts à une digue de la mer du Nord : il doit affronter non seulement les

éléments naturels mais plus encore l'animosité des villageois englués dans leurs préjugés, leurs superstitions et leur médiocrité. Le récit, de type "réalisme fantastique", se termine

tragiquement et le fantôme du Cavalier au cheval blanc devient le signe avant-coureur de malheur.

Beaucoup de réalisations et de préoccupations des écrivains progressistes du Vormärz furent reprises par Théodore Fontane qui adapta un grand nombre des évolutions de la fiction française à sa description et à ses critiques de l'Allemagne contemporaine. Apprenti et pharmacien dans un premier temps, il s'engagea ensuite dans l'armée et commença a écrire à plein temps a partir de 1849. En tant que journaliste, il fut correspondant à l'étranger en Angleterre et couvrit ensuite la guerre de la Prusse contre les pays voisins. ll publia des poèmes et des livres sur ses voyages dans les années 1850 et 1860, mais il ne se consacra aux romans, qui firent sa réputation, qu'à partir des années 1870. Dans ses œuvres, telles que Adultera (1882), Frau Jenny Treibel (1893), Effi Briest (1895), Fontane associe la subtilité de sa manière de camper les personnages avec son sens de l'observation de la société....

Theodor Fontane (1819-1898)

Effi Briest (1895) est l'une des grandes oeuvres réalistes de la littérature allemande, souvent rapprochée de "Madame Bovary" (Flaubert) ou de "Anna Karénine" (Tolstoï). Mais brosser le panorama d'une société, en l'occurrence celui de la société prussienne des années 1870-1890, n'intéresse pas tant Fontane que d'exprimer les effets de cette réalité sur les individus. Fontane n’a trouvé ses thèmes et son style qu'après avoir largement dépassé la soixantaine : d'où sans doute cette profonde lucidité qui lui donne ce scepticisme souriant qui le caractérise, sa capacité au raccourci, le ton désabusé avec lesquels il aborde la société berlinoise de son temps et qui vont lui permettre d'acquérir un solide popularité. Fontane parvient, au travers de son extraordinaire évocation des conversations ou des évènements, à faire jaillir de cette bonne et policée société prussienne, les tensions sous-jacentes, les solitudes... "Das Herkommen bestimmt unser Tun. Wer ihm gehorcht, kann zugrunde gehn, aber er geht besser zugrunde als der, der ihm widerspricht" (Nos origines déterminent notre comportement. Celui qui leur obéit peut sombrer, mais il sombrera avec plus d'honneur que celui qui s' oppose).

Theodor Fontane est né à Neu-Ruppin, en Prusse, exerce brièvement le métier de pharmacien, profession qu'il abandonne lors de de la révolution de 1848, à Berlin, puis se lance dans le journalisme qui le mènera peu à peu à la littérature. Entre 1852 et 1859, il fait plusieurs séjours à Londres comme correspondant du très conservateur Preussische Zeitung., puis revient à Berlin, suit la campagne du Danemark en 1864, les guerres de 1866 et de 1870-71. En 1862, il avait déjà publié un premier volume de ses "Promenades à travers la Marche de Brandebourg" (Wanderungen durch die Mark Brandenburg), dont le dernier, le quatrième, ne parut qu’en 1882. Il y montre déjà son style qui tient du reportage et du tableau de voyage, émaillé de réflexions. A partir de 1878, son oeuvre romanesque s'étoffe : 17 romans et nouvelles, dont "Vor dem Sturm" (Avant la tempête), roman historique fleuve qui se passe dans une Allemagne occupée pendant l'hiver 1812-1813, "Grete Minde" (1880), "Schach von Wuthernow" (1883). En 1882, son premier roman, "Adultera" (1882), le consacre comme écrivain "moderne". Le sujet en est une chronique mondaine de Berlin, dont il peint les milieux d’affaires, la banque en particulier, ces fameuses années de fondation de Berlin quand la spéculation boursière faisait et défaisait les fortunes, quand la bourgeoisie d’affaires menait grand train...

À partir de 1887, Fontane donne, coup sur coup, soutenu par un succès croissant, la série de ses nouvelles et romans berlinois." Cécile" (1887) est une étude de mœurs, dans un milieu moyen, tournant autour d’un portrait de femme. "Irrungen, Wirrungen" (Errements et Tourments, 1888) est l’histoire d’une amourette entre un cadet de Brandebourg et une lingère de Berlin-Wilmersdorf. "Frau Jenny Treibel" (1892) peint, autour de l’héroïne principale qui fournit son titre au roman, la famille et les amis d’un fabricant très prospère de bleu de Prusse. C'est en 1895, que Fontane publie son roman le plus achevé, "Effi Briest" : l'histoire tourne autour d’une jeune femme, primesautière et rêveuse. "Der Stechlin" (1899), publié à titre posthume, met en évidence un nouveau climat social, aux côtés des bourgeois enrichis et des nobles de la Marche de Brandebourg, apparaissent les sociaux-démocrates ....

Effi Briest (1895)

"In Front des schon seit Kurfürst Georg Wilhelm von der Familie von Briest bewohnten Herrenhauses zu Hohen-Cremmen fiel

heller Sonnenschein auf die mittagsstille Dorfstraße, während nach der Park- und Gartenseite hin ein rechtwinklig angebauter Seitenflügel einen breiten Schatten erst auf einen weiß und grün

quadrierten Fliesengang und dann über diesen hinaus auf ein großes, in seiner Mitte mit einer Sonnenuhr und an seinem Rande mit Canna indica und Rhabarberstauden besetzten Rondell

warf..."

C'est avec "Effi Briest" que Fontane rencontre le seul grand succès de son vivant, et qu'il entre définitivement dans la littérature allemande : ce court roman, un des sommets du réalisme

prussien, dont l'intrigue se déroule entre 1877 et 1889, est connu pour avoir profondément influencé le Thomas Mann des Buddenbrooks et de La Montagne magique.

"Effi Briest, fille unique d'aristocrates brandebourgeois, est mariée à l'âge de dix-sept ans au baron Geert von Innstetten, de vingt ans son aîné, haut fonctionnaire ambitieux en poste à Kessin,

dans une petite ville poméranienne au bord de la Baltique. Peu à peu, au cours du premier hiver dans cette région austère, dans une demeure qui se caractérise elle-même par le "vide", Effi

est gagnée par la torpeur provinciale, par une angoissante impression de solitude et d'ennui. Ni les notables de la ville ni les propriétaires des environs, d'un conservatisme rigoureux, n'ont de

quoi distraire la jeune femme. Au cours du deuxième hiver passé à Kessin, et après avoir donné naissance à une petite fille, Effi se laisse séduire par un don Juan qu'elle n'aime pas vraiment, le

major Crampas. Au printemps, le mari d'Effi est muté à Berlin. C'est avec soulagement qu'elle quitte Kessin. Les années passent. Bien plus tard, Innstetten découvre des lettres

compromettantes...." La révélation de cette aventure six années plus tard dévoile des personnages totalement prisonniers d'une société prussienne rigidifiée à l'excès..

"Aber im Zusammenleben mit den Menschen hat sich ein Etwas gebildet, das nun mal da ist und nach dessen Paragraphen wir uns gewöhnt haben, alles zu beurteilen, die andern und uns selbst. Und dagegen zu verstoßen geht nicht; die Gesellschaft verachtet uns, und zuletzt tun wir es selbst und können es nicht aushalten und jagen uns die Kugel durch den Kopf."

"Mais, à force de vivre avec les gens, quelque chose finit par se constituer qui est là une fois pour toutes, et nous avons pris l'habitude de tout juger, les autres et nous-mêmes, en fonction des articles de ce code. Et il n'est pas question d'enfreindre cela; car alors la société nous méprise, nous nous méprisons nous-mêmes, nous ne pouvons le supporter et nous nous tirons une balle dans la tête.."

CHAPITRE V - "Les festivités du Hohen-Cremmen étaient passées; tous les invités étaient partis, et le jeune couple aussi, dès le soir du mariage. Les réjouissances de la veille des noces s'étaient déroulées à la satisfaction de tous, plus particulièrement des interprètes, et Hulda avait été en cette occasion la coqueluche de tous les jeunes officiers, aussi bien des hussards de Rathenow que de leurs camarades, un peu plus difficiles, du régiment Alexandre. Oui, tout s'était passé sans anicroche ni accident, presque au-delà de toute attente.

Simplement, Bertha et Hertha avaient sangloté si fort qu'elles avaient rendu les vers de Jahnke, rédigés en bas-allemand, quasiment inaudibles. Mais cela n'avait pas été bien grave. Certains connaisseurs avertis avaient même jugé que "c'était cela qu'il fallait; les trous de mémoire, les sanglots et l'inaudibilité - voilà quelle était la bannière (à plus forte raison pour d'aussi mignonnes rousses aux cheveux frisés) sous laquelle se remportaient toujours les victoires les plus éclatantes". Le cousin Briest, présentant un numéro en vers de son cru, pouvait se vanter d'avoir obtenu un triomphe tout particulier. Il avait incarné un commis de Demuth qui aurait appris le projet de la jeune mariée de partir en Italie aussitôt après le mariage, ce pourquoi il venait livrer une valise, laquelle valise, bien entendu, n'était que le travesti d'une bonbonnière géante de chez Hövel. On avait dansé jusqu'à trois heures, et le vieux Briest, dont la conversation s'engageait progressivement sur les vertigineuses pistes euphoriques du champagne, avait profité de l'occasion pour placer toutes sortes de propos sur la danse aux flambeaux, toujours en vogue à certaines cours, et sur l'étrange coutume attribuant aux cavaliers de la mariée un bout de sa jarretière, propos qui ne tarissaient plus, qui, au contraire, se corsaient toujours davantage et finirent pas dépasser la mesure, au point qu'il devint absolument nécessaire d'y mettre le holà. "Contrôle-toi un peu, Briest", s'était-il entendu chuchoter par sa femme sur un ton passablement sévère, "ton rôle ici n'est pas de débiter des propos ambigus, mais de faire les honneurs de la maison. Il s'agit d'un

mariage, voyons, et non d'une partie de chasse." A quoi Briest avait répliqué "qu'il n'y voyait pas une si grande différence et que, par ailleurs, il se sentait heureux".

La journée du mariage proprement dit s'était également déroulée sans encombre. Le prêche de Niemeyer avait été excellent et, en rentrant de l'église à la maison nuptiale, l'un des vieux messieurs de Berlin, qui faisait plus ou moins partie de l'entourage de la cour, avait laissé entendre que la riche floraison de talents éclose dans un État comme le nôtre était tout de même remarquable. "J'y reconnais le triomphe de nos écoles, et peut-être davantage encore de notre philosophie. Quand je pense que ce Niemeyer, un vieux pasteur de village, qui, à première vue, ressemblait à un frère hospitalier ... eh oui, mon ami, dites, son homélie n'était-elle pas digne d'un prédicateur de la cour ? Ce sens des nuances et cet art de l'antithèse, on aurait dit du Kögel, et pour la ferveur, il le dépassait. Kögel est trop froid. Certes, un homme dans sa position doit être froid. Apres tout, quel est donc l'écueil qui nous menace dans la vie ? C'est encore et toujours la chaleur du sentiment."

Ces propos rencontraient évidemment l'approbation du dignitaire auquel ils étaient adressés et qui - toujours célibataire et, sans doute pour cette raison même - était, pour la quatrième fois, engagé dans une "liaison". "Ce n'est que trop vrai, cher ami", fit-il. "Trop de chaleur! excellemment dit... A propos, tout à l'heure, il faudra que je vous raconte une anecdote."

Le lendemain du mariage était une claire journée d'octobre. Le soleil matinal brillait par intervalles; cependant, l'air avait déjà la fraîcheur de l'automne, et Briest, qui venait de prendre le petit déjeuner en compagnie de sa femme, se leva de sa place pour se mettre debout, les deux mains dans le dos, contre le feu de cheminée qui se mourait. Madame von Briest, un ouvrage en mains, se rapprocha également de la cheminée en y poussant son siège et dit à Wilke, qui venait d'entrer pour desservir la table du petit déjeuner :

- Et maintenant, Wilke, quand vous aurez tout remis en ordre dans la salle, et cela vient en priorité, veillez alors à faire passer la pâtisserie en face, la tarte aux noix chez le pasteur, et le plat de petits fours chez les Jahnke. Et je recommande les verres à vos soins. J'entends, les cristaux fins.

Briest en était déjà à sa troisième cigarette, avait fort bonne mine et déclara que "rien ne vous tonifiait comme un mariage, à l'exception du vôtre, bien entendu".

- Je ne sais pas, Briest, d'où te vient une idée pareille. C'est bien la première nouvelle pour moi que tu prétendes en avoir pâti. Et sans aucune raison, que je sache.

- Le rabat-joie que tu fais, Louise. Mais je ne me fâche jamais, même pas pour ça. D'ailleurs, pourquoi parler de nous qui n'avons même pas fait de voyage de noces? Ton père était contre. Mais Effi, elle, fait en ce moment un voyage de noces. Enviable. Départ: train de dix heures. Présentement, ils doivent se trouver du côté de Ratisbonne, et je suppose que - sans descendre, bien sûr - il lui récite la liste des principaux trésors artistiques du Walhalla.

Innstetten est un gaillard formidable, seulement il donne un peu dans le maniaque de l'art, tandis qu'Effi, mon Dieu, notre pauvre Effi, est une enfant de la nature. Je crains qu'il ne la martyrise un peu avec son enthousiasme pour l'art.

- Tout homme martyrise sa femme. Et l'enthousiasme pour l'art n'est pas, il s'en faut, la pire des choses.

- Non, certes pas; mais quoi qu'il en soit, ne nous disputons pas à ce sujet; c'est un vaste champ de problèmes à méditer. Et puis, nous sommes tellement différents les uns des autres. A toi, je veux bien, cela t'aurait convenu. Et d'une façon générale, tu aurais été mieux assortie à Innstetten qu'Effi. Dommage, il est trop tard maintenant.

- C'est trop galant de ta part, sans compter l'inconvenance. Mais, en tout cas, ce qui est passé est passé. Maintenant, Geert est mon gendre, et il est vain de revenir sans cesse sur des enfantillages.

- J'ai simplement voulu t'émoustiller un peu.

- Trop de bonté. Gaspillée d'ailleurs. Je suis d'humeur parfaitement émoustillée.

- Et d'humeur bonne aussi?

- Disons que oui. Mais il ne faudrait pas que tu la gâches. Qu'as-tu encore, dis ? Je vois bien que tu as quelque chose sur le cœur.

- Quelle impression Effi t'a-t-elle laissée? Et toute cette affaire ? Elle était si étrange, presque comme une enfant et, à d'autres moments, très sûre d'elle-même et nullement aussi modeste qu'elle devrait l'être à l'égard d`un mari pareil. Cela tient sans doute seulement au fait qu'elle ignore encore trop le prix qu'elle devrait lui attacher. Ou est-ce, plus simplement, qu'elle ne l'aime pas vraiment ? Ce serait grave. Car, quelles que soient ses qualités, il n'est pas homme à conquérir cet amour avec élégance.

Madame von Briest gardait le silence et comptait les points sur son canevas. Finalement, elle dit : - Ce que tu dis là, Briest, c'est la chose la plus intelligente que je t'aie entendu exprimer depuis trois jours, sans excepter ton discours à table. Moi aussi, j'ai eu des doutes. Mais je crois que nous pouvons nous tranquilliser.

- Est-ce qu'elle t'a ouvert son coeur?

- Je ne peux pas dire que ce soit cela. Elle éprouve bien le besoin de parler, mais elle n'éprouve pas le besoin de s'épancher vraiment et recherche souvent la solution à ses problèmes en elle-même; elle est à la fois expansive et renfermée, sinon secrète; bref, un mélange tout à fait particulier.

- Je partage entièrement ton avis. Mais puisqu'elle ne t'a rien dit, comment le sais-tu ?

- J'ai seulement dit qu'elle ne m'avait pas ouvert son cœur. Cette sorte de confession complète, cet épanchement total de tout ce qui pèse à l'âme n`est pas dans son caractère. Tout ce qui est venu s'est échappé d'elle seulement par saccades et brusquement et, après,

c'était terminé. Mais c`est justement parce que son âme se libérait d'une manière aussi involontaire et quasiment fortuite que j'ai attaché une telle importance à ses paroles.

- A quel moment est-ce donc arrivé, et en quelle occasion ?

- Il y a de cela, sauf erreur, exactement trois semaines, nous étions assises au jardin, occupées à préparer toutes sortes d'affaires, petites et grandes, pour son trousseau, lorsque Wilke apporta une lettre d'Innstetten. Elle la mit dans sa poche, sans plus, et c'est moi qui dus lui rappeler un quart d'heure plus tard qu'elle avait reçu une lettre. Elle la lut alors, mais son visage resta presque impassible. Je t'avouerai que j'en ressentis de l'angoisse, une angoisse si grande que j'aurais voulu obtenir une certitude, pour autant qu'en ce genre d'affaires on puisse en obtenir une.

- Très juste, très juste.

- Que veux-tu dire par là?

- Eh bien, rien de spécial. Mais, qu'importe! Continue donc, je suis tout ouïe.

- Je lui demandai donc carrément ce qu'il en était, et comme, avec son caractère singulier, je voulais éviter un ton solennel et donner à tout cela, autant que possible, un air dégagé, voire celui de la plaisanterie, je lançai, mine de rien, la question de savoir si, d'aventure, son cousin Briest - qui, à Berlin, lui avait fait une cour assidue - si donc c'était lui, d'aventure, qu'elle préférerait épouser...

- Et alors ?

- Oh! il aurait fallu que tu la voies ! Sa première réaction fut un éclat de rire mutin. Le cousin, dit-elle, n'était tout de même rien d'autre qu'un grand godelureau d'élève-officier en uniforme de lieutenant. Et s'il n'était déjà pas question pour elle d'aimer un élève-officier, elle pouvait bien moins encore songer à l'épouser. Sur ce, elle se mit à parler d'Innstetten, qui, tout d'un coup, lui sembla paré de toutes les vertus masculines.

- Et comment expliques-tu cela?

- Très simplement. Quelles que soient sa vivacité d'esprit, sa soif de vivre, je dirais presque sa nature passionnée ou peut-être justement à cause de ces traits de caractère, elle n'est pas de celles qui sont vraiment en quête d'amour, ou en tout cas de ce qui mérite légitimement de s'appeler ainsi. Certes, elle en parle, et même avec insistance et comme sur le ton de la conviction, mais ce n'est que parce qu'elle a lu quelque part que l'amour, n'est-ce pas, c`est la chose la plus sublime, la plus belle, la plus magnifique. Peut-être en a-t-elle seulement entendu discourir cette personne sentimentale, cette Hulda, et ne fait-elle que répéter ses propos. Mais sans ressentir grand-chose. Possible que tout cela lui vienne un jour, que Dieu l'en garde, mais, pour le moment, il n'y a rien de tel.

- Et qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qu'elle a ?

- Elle a, j'en témoigne, comme elle en a du reste témoigné elle-même, deux tendances: soif de plaisirs et ambition.

- Eh bien, cela va encore. Voilà qui me rassure.

- Moi pas. Innstetten est un carriériste - je ne dirai pas arriviste, car il n'en est pas un non plus, pour cela il est trop véritablement distingué - donc un carriériste, et cela satisfera l'ambition d'Effi.

- Eh bien voilà. C'est tout de même une bonne chose.

- Certes, c'est une bonne chose! Mais ce n'est que la première moitié. Son ambition sera satisfaite; mais en ira-t-il de même pour son goût du jeu et de l'aventure ? J'en doute. Les petites distractions ou les petites idées qui meublent les heures, tous ces petits riens qui combattent l'ennui, cet ennemi mortel d'une petite personne qui a l'esprit imaginatif, Innstetten ne les lui procurera que bien médiocrement. ll ne l'abandonnera pas dans un désert de l'esprit, il est trop intelligent et trop homme du monde pour cela; mais, en revanche, il ne l'amusera pas tellement. Le pire est qu`il ne se posera même pas vraiment la question de savoir comment il pourrait s'y prendre. Cela pourra aller un temps, sans faire grand dégât, mais elle finira par s'en rendre compte, et alors elle s'en trouvera offensée. Et alors je ne sais trop ce qui pourrait se passer. Car toute douce et conciliante qu`elle soit, elle est bien capable d'entrer dans une rage folle et de jouer le tout pour le tout.

Juste à ce moment entra Wilke, venant de la salle, pour annoncer qu'il avait tout compté et constaté que tout était au complet; un seul des cristaux fins, un verre à vin, avait été cassé, mais cela dès hier, quand on avait bu à la santé des jeunes mariés - mademoiselle Hulda avait trinqué trop vivement avec le lieutenant Nienkerken.

- Pas étonnant, toujours endormie, depuis l'aube des temps et, bien entendu, cela ne s'est pas arrangé à l'ombre du sureau. Quelle gourde! Je ne comprends pas Nienkerken.

- Moi, je le comprends parfaitement.

- Mais puisqu'il ne pourra pas l'épouser.

- Certes non.

- Pour quoi faire alors ?

- Un vaste champ de méditations, Louise."

(trad. P.Villain, R.Laffont)

Madame Jenny Treibel (Frau Jenny Treibel, 1892)

"An einem der letzten Maitage, das Wetter war schon sommerlich, bog ein zurückgeschlagener Landauer vom Spittelmarkt her in die Kur- und dann in die Adlerstraße ein und hielt gleich danach vor einem, trotz seiner Front von nur fünf Fenstern, ziemlich ansehnlichen, im Uebrigen aber altmodischen Hause, dem ein neuer, gelbbrauner Oelfarbenanstrich wohl etwas mehr Sauberkeit, aber keine Spur von gesteigerter Schönheit gegeben hatte, beinahe das Gegenteil..."

"Effi Briest et d'autres romans sont plus connus, en Allemagne comme en France, mais c'est à Jenny Treibel qu'on revient lorsqu'on veut illustrer la manière et le style de l'auteur. Ce court roman est un des mieux réussis, comme si l'auteur s'était senti particulièrement à l'aise dans ce sujet. L'intrigue est légère, un projet de mariage entre deux jeunes gens que les contraintes sociales feront échouer. Le livre se présente plutôt comme une suite de tableaux de moeurs et d'études de caractères, dans une Allemagne écartelée entre les rigueurs de la tradition prussienne et les élans de modernisme d'une société en plein bouleversement idéologique. C'est là justement où l'art de Theodor Fontane se révèle avec éclat." Madame Jenny Treibel, l'héroïne, personnifie cet antagonisme : son amour de jeunesse, le professeur Wilibald Schmidt, qu'elle ne peut oublier, représente la bourgeoisie cultivée qui mène une vie modeste, et l'homme qu'elle a épousé est issu de la bourgeoisie propriétaire. Ses deux fils vont affronter cet antagonisme dans le cadre de leurs projets de mariage.

"Irrungen Wirrungen" (Errements et tourments, 1888)

"An dem Schnittpunkte von Kurfürstendamm und Kurfürstenstraße, schräg gegenüber dem »Zoologischen«, befand sich in der Mitte der siebziger Jahre noch

eine große, feldeinwärts sich erstreckende Gärtnerei, deren kleines, dreifenstriges, in einem Vorgärtchen um etwa hundert Schritte zurückgelegenes Wohnhaus, trotz aller Kleinheit und

Zurückgezogenheit, von der vorübergehenden Straße her sehr wohl erkannt werden konnte..."

Courte idylle d'une blanchisseuse, Lene Nimptsch, et et d'un sous-lieutenant de cuirassiers, Botho von Rienäcker dans le Berlin du printemps et de l'été

1875, idylle entre deux personnages de milieux sociaux très différents qui vont tâcher de résoudre, avec une objectivité absolue, c'est-à-dire sans faire intervenir le moindre impératif moral,

l'inéluctable fin de leur liaison : à la poignante résignation de Lene s'oppose un Botho issu de la sphère supérieure de la société et qui se doit de respecter son rang et les traditions, le tout

sur fond de description minutieuse des différents milieux et mentalités sociales.

"Will ich Lene heiraten? Nein. Hab' ich's ihr versprochen? Nein. Erwartet sie's? Nein. Oder wird uns die Trennung leichter, wenn ich sie hinausschiebe? Nein. Immer nein und wieder nein. Und doch säume und schwanke ich, das eine zu tun, was durchaus getan werden muß. Und weshalb säume ich? Woher diese Schwankungen und Vertagungen? Törichte Frage. Weil ich sie liebe."

"Est-ce que je veux épouser Lene? Non. Est-ce que je lui ai promis? Non. L'attend-elle? Non. Ou bien est-ce que la séparation nous sera plus facile si je la remets à plus tard? Non. Toujours non et encore non. Et pourtant, j'hésite et je balance avant de faire la seule chose qui doit absolument se faire. Et pourquoi est-ce que je reporte? D'où me viennent ces incertitudes et ces atermoiements? Question stupide. Parce que je l'aime."

"Comment se rencontrent deux cœurs" (Wo sich Herz zum Herzen findet), nous voici transporté dans cette atmosphère propre à la bourgeoisie d'un Berlin nouvellement enrichie dont la prospérité se manifeste surtout entre 1880 et 1890 : les ridicules de cette classe sociale sont particulièrement mis en valeur par un parallélisme continuel entre ses coutumes et la manière de vivre d`une famille simple et cultivée, la famille du professeur Schmidt. Le personnage principal du roman. Mme Jenny Treibel, femme d`un commandeur, est d`origine modeste: elle tente de l`oublier et de la faire oublier. Sentimentale en apparence. c`est en réalité une femme ambitieuse qui aime l`argent, parfaitement vaine. mais énergique maîtresse de maison et mère de famille. Au cours de sa jeunesse, elle a éprouvé une romanesque attirance pour un jeune étudiant, maintenant devenu professeur de lycée, Willibald Schmidt. Mais elle lui a préféré les richesses du prosaïque Treibel. La belle Corinne, fille du professeur, qui aime de manière plus ou moins avouée son cousin Marcel, lui aussi professeur, se laisse séduire par les attraits du luxe et se fiance, à l`occasion d`un voyage avec Léopold. le plus jeune fils des Treibel. Mais Mme Jenny, qui tient fort à la dot, s`y oppose, et Léopold est encore trop au pouvoir de sa mère pour passer outre. Corinne reconnait tout à coup son erreur et se retourne vers son cousin Marcel, tandis que Mme Jenny arrange pour Léopold une alliance avec la sœur de sa belle-fille, sans grand enthousiasme à vrai dire, parce que ce mariage menace de compromettre gravement la paix domestique : la sœur de sa belle-fille, qui appartient à la bourgeoisie de Hambourg, étant la seule personne qui ait l`audace de lui tenir tête. Mais une fois détourné le péril de voir s`introduire chez elle une jeune fille sans dot, Mme Jenny renoue avec la famille du professeur; et aux noces de Corinne, elle occupe la place d'honneur, récitant, les larmes aux yeux, des vers que composa dans sa jeunesse son cher Willibald.

CHAPITRE III - "La salle à manger ne le cédait en rien au grand salon et donnait sur le jardin de derrière aux allures de parc avec son jet d'eau qui murmurait tout près de la maison. Une petite balle montait et descendait sur le jet d'eau, un cacatoès se tenait perché sur un perchoir placé à côté et regardait, de l'œil perspicace que l'on connaît aux cacatoès, tantôt le jet d'eau avec sa balle mobile, tantôt dans la salle à manger dont la fenêtre à guillotine la plus haute était un peu baissée. Le lustre brûlait déjà, mais les flammes, réglées très bas, étaient à peine visibles dans le soleil de l'après-midi et elles ne consumaient leur vie faible et anticipée que parce que le Conseiller de commerce n'aimait pas, selon sa propre expression, "être dérangé dans l'atrnosphère de son dîner par les manipulations nécessaires à l'allumage des becs de gaz". Même les petits "pouf-pouf" que l'on entendait alors et qu'il se plaisait à qualifier de "salves d'accueil modérées" ne parvenaient pas à modifier son attitude face à ce problème. La salle à manger elle-même était de la plus belle simplicité: stuc jaune sur lequel étaient appliqués quelques reliefs, un travail ravissant du professeur Franz. Lorsqu'il s'était agi de cette décoration, la Conseillère de commerce avait pour sa part proposé Reinhold Begas, mais Treibel considérant que cela était trop au-dessus de sa situation sociale, avait refusé. "Ce sera pour le moment où nous serons Consul général..." - "moment qui ne viendra jamais", avait répondu Jenny. "Mais si, mais si, Jenny. Teupitz-Zossen est la première marche de l'escalier qui nous y conduit." Il connaissait le scepticisme de sa femme à l'endroit de sa campagne électorale et de tous les espoirs qu'il y attachait, raison pour laquelle il aimait laisser à entendre qu'il espérait bien cueillir à l'arbre de la politique des fruits qui sont d'or aussi pour la vanité féminine.

Dehors, le jet d'eau continuait ses jeux. A l'intérieur, dans la salle à manger, au milieu de la table qui portait, au lieu du vase gigantesque de lilas et de cytise, une petite jardinière de fleurs, le vieux Treibel était assis entre les deux nobles dames, vis-à-vis de sa femme, encadrée elle-même par le lieutenant Vogelsang et l'ancien chanteur d'opéra Adolar Krola. Krola était depuis quinze ans l'ami de la maison, titre auquel trois choses lui donnaient des droits égaux : sa belle apparence, sa belle voix, sa belle fortune. Peu avant de quitter la scène, il avait en effet épousé la fille d'un millionnaire. De l'aveu général, c'était un homme charmant, ce qui l'avantageait tout à fait face à nombre de ses anciens collègues tout autant que sa situation financière, plus qu'assurée.

Madame Jenny se présentait dans tout son éclat et sa naissance dans une petite boutique de l'Adlerstrasse n'avait pas laissé la moindre trace dans sa personne actuelle. Tout en elle donnait une impression de richesse et d'élégance. Ce n'était pas seulement le fait des dentelles sur sa robe de brocart violet ni des petites boucles d'oreilles de diamant qui jetaient leurs feux croisés à chacun de ses mouvements; non, ce qui, plus que tout, lui conférait une certaine distinction, c'était l'assurance, le calme avec lequel elle trônait au

milieu de ses invités. Il était impossible de percevoir la moindre marque de nervosité à laquelle il n'y avait d'ailleurs aucune raison.

Elle savait qu'il est important d'avoir de bons domestiques dans une maison riche conçue pour la vie mondaine, et tous ceux qui devaient faire leurs preuves dans ce domaine étaient retenus chez elle par des gages élevés et ils étaient bien traités. Tout se déroulait donc à merveille, ce jour-là comme les autres, et, du regard, Jenny surveillait l'ensemble, rôle pour lequel le coussin pneumatique sur lequel elle était assise et qui lui donnait une situation dominante ne lui était pas un petit avantage. Ne craignant pas que quelque détail matériel fût imparfait, elle pouvait tout naturellement se consacrer aux devoirs d'une agréable conversation et, considérant comme gênant de n'avoir pas échangé un seul mot intime avec les deux nobles dames, en dehors des salutations, elle se tourna vers la Bombst à travers la table et demanda avec une sympathie apparente, mais peut-être aussi réelle:

- Chère mademoiselle, avez-vous des nouvelles récentes de la petite princesse Annie ? J'ai toujours eu un vif intérêt pour cette jeune princesse et même pour toute cette maison. On dit qu'elle a fait un mariage heureux. J'ai tant de plaisir à entendre parler de mariages heureux, en particulier dans les hautes sphères de la société et je voudrais dire à ce propos qu'il me semble absurde d'admettre que le bonheur est nécessairement exclu dans les couches supérieures de la société.

- Certes, interrompit gaiement Treibel, un tel renoncement à ce que l'on peut rêver de plus haut...

- Cher ami, poursuivit la Conseillère, je m'adresse à mademoiselle von Bombst qui, malgré tout le respect dû par ailleurs à tes connaissances universelles, me semble notablement plus compétente que toi pour tout ce qui concerne la cour.

- Sans aucun doute, dit Treibel. Et la Bombst, qui avait suivi avec un vif plaisir cet intermezzo conjugal, prit alors la parole et parla de la princesse qui était tout à fait sa grand-mère, le même teint et, avant tout, la même bonne humeur. Elle savait tout cela mieux que personne, elle pouvait bien le dire, car elle avait eu le privilège de commencer sa vie à la cour sous les yeux de feu Son Altesse qui, en vérité, était un ange et c'est dans ces circonstances qu'elle avait compris cette vérité: le naturel n'est pas seulement la meilleure chose, c'est aussi le comble de la distinction.

- Oui, dit Treibel, la meilleure chose et le comble de la distinction. Tu as entendu, Jenny, et cela de la bouche d'une personne, pardonnez-moi, chère demoiselle, que tu viens de désigner toi-même comme "la plus compétente".

La Ziegenhals intervint elle aussi et la Conseillère de commerce qui, comme toutes les Berlinoises de naissance, avait une passion pour la Cour et les princesses, sembla vouloir considérer comme la plus intéressante des conversations celle de ses deux vis-à-vis, lorsque soudain un léger battement de paupières de Treibel lui donna à entendre qu'il y avait encore d'autres personnes à table et que l'usage voulait dans le domaine de la conversation que l'on s'occupât de ses voisins de gauche et de droite plutôt que de ceux assis en face. L'effroi de la Conseillère ne fut pas mince lorsqu'elle constata à quel point Treibel avait raison dans ses reproches silencieux, fussent-ils faits par plaisanterie. Elle avait voulu rattraper quelque chose qui aurait dû être fait, ce qui l'avait entraînée dans une seconde négligence, plus grave que la première. Son voisin de droite, Krola, cela pouvait passer, c`était l'ami de la maison, inoffensif et indulgent de nature. Mais Vogelsang ! Elle prit soudain conscience que, pendant sa conversation sur les princesses, elle n'avait cessé de ressentir, venant de sa droite, quelque chose comme la vrille d'un regard. Oui, c'était celui de Vogelsang, cet homme effroyable, ce Méphisto à plume de coq et pied de bouc, même si l'on ne pouvait voir ni la première, ni le second. Il lui était odieux- et cependant, il fallait qu'elle lui adressât la parole; il était grand temps.

- J'ai entendu parler, lieutenant, de vos projets de voyage dans notre chère Marche de Brandebourg ; vous voulez pousser jusqu'aux rivages de la Spree wende, et même au-delà. Une région du plus haut intérêt, d*après ce que me dit mon mari, avec toutes sortes de dieux wendes qui se manifesteraient aujourd'hui encore, dit-on, dans les sombres esprits des habitants.

- Pas que je sache, très chère madame.

- Ainsi par exemple, dans la petite ville de Storkow dont le bourgmestre était, si je suis bien informée, ce Tschech, ce fanatique du droit politique qui tira sur le roi Frédéric-Guillaume IV sans égards pour la reine qui se trouvait a ses côtés. Cela fait bien longtemps, mais je me rappelle encore les détails comme si c'était hier et je me rappelle aussi cette étrange chanson qui avait été écrite sur cet événement.

- Oui, dit Vogelsang, une pitoyable rengaine pleine de tout cet esprit frivole qui régnait dans la poésie de cette époque. Ce que l'on trouve dans cette poésie et tout particulièrement dans le poème dont il est question maintenant n'est que clinquant, mensonge et imposture : "Peu s'en fallut qu'il ne tuât ! A coup de feu le couple roi!" Voilà bien toute la perfidie ! Tout cela devait rendre les accents du loyalisme, voire couvrir, dans certaines circonstances, une manoeuvre de retraite, mais c'est encore plus vil, plus honteux que tout ce que cette époque de mensonge a jamais produit, sans en excepter le péché capital dans ce domaine: je veux parler bien sûr de Herwegh, Georg Herwegh.

- Ah! lieutenant, vous touchez là un endroit sensible chez moi. Herwegh a été en effet, dans les années quarante, au moment de ma confirmation, mon poète préféré. J'étais ravie, car j'ai toujours eu une sensibilité très protestante, lorsqu'il lançait ses "Malédictions contre Rome", ce en quoi vous me donnerez peut-être raison. Il y avait encore un autre poème que je lisais avec ravissement égal et dans lequel il vous invitait à "arracher toutes les croix de la

terre". Je dois certes avouer que ce n'est certes pas là une lecture pour une jeune fille qui vient de faire sa confirmation, mais ma mère me disait toujours: "Lis-le donc, Jenny; le roi l'a lu lui aussi: Herwegh a été lui-même à Charlottenbourg et les classes supérieures le lisent aussi." Ma mère a toujours défendu les classes supérieures et je lui en serai reconnaissante jusqu'à la tombe. C'est ce que devraient faire toutes les mères, car c'est décisif pour toute notre vie. Ce qui est inférieur ne peut en approcher et se traîne loin derrière nous.

Vogelsang fronça les sourcils et chacun des invités qui n'avait été jusque-là qu'effleuré par l'idée qu`il pouvait être de la compagnie de Méphistophélès ne put s'empêcher, sans le vouloir, de chercher son pied de bouc. La Conseillère de commerce poursuivit cependant : - Par ailleurs, il ne me serait pas difficile de confesser que les principes patriotiques que prêchait le grand poète sont peut-être fort contestables. Bien que ce qui court les rues les plus fréquentées ne soit pas toujours juste...

Vogelsang, qui était tout tier de suivre une route particulièrement peu fréquentée, hocha la tête d'un air approbateur.

- Mais laissons-là la politique, lieutenant. Je vous abandonne Herwegh poète politique, car enfin la politique n'est qu'une goutte de sang étranger dans ses veines. Il reste grand lorsqu'il n'est que poète. Vous souvenez-vous : "Je voudrais mourir comme le crépuscule, comme le jour avec ses derniers feux..."

- "Verser mon sang dans le flot de l'Éternité..." Oui, je connais ça, chère madame, j'ai moi aussi récite pieusement ces vers. Mais, lorsque la question se posait, celui qui ne voulait pas verser son sang, c'était bel et bien monsieur le Poète. Et il en sera toujours ainsi. Tout ça vient de ces mots creux et vides, de la recherche de la rime. Croyez-moi, madame la Conseillère ce sont des points de vue dépassés. Le monde appartient à la prose.

- Chacun ses goûts, lieutenant Vogelsang, dit Jenny que ces mots venaient de blesser, si vous préférez la prose, je ne peux vous en empêcher. Pour moi, ce qui est important, c'est le monde poétique, surtout lorsque l'élément poétique trouve ses formes traditionnelles.

C'est seulement dans ce monde-là que l'on peut encore vivre; la chose la plus vaine est cependant celle que le monde désire avec le plus d'ardeur: les biens apparents, la fortune, l'or. "L'or n'est qu'une vaine chimère" : je vous cite là un grand homme et un grand artiste, Meyerbeer, que ses biens terrestres rendaient particulièrement apte à distinguer entre l'éternel et le périssable. Pour ce qui me concerne, j'en reste à l'idéal et je n'y renoncerai

jamais. Je ne trouve cependant l'idéal à l'état véritablement pur que dans le Iied chanté. Car enfin, la musique entraîne tout le reste dans une sphère plus haute. N`ai-je pas raison, mon cher Krola?

Krola eut un sourire à part soi, à la fois aimable et gêné, car il était assis entre deux chaise en sa double qualité de ténor et de millionnaire. ll prit enfin la main de son amie Jenny et dit:

- Est-il jamais arrivé que vous n'ayez pas raison, Jenny?

Pendant ce temps, le Conseiller de commerce s`était tout à fait tourné vers la Commandante von Zieghenhals qui avait vécu son "temps à la cour " dans un passé encore plus lointain que celui de la Bombst. Pour lui, Treibel, cela était bien sûr tout à fait indifférent, car, bien qu'un certain éclat que la présence de deux dames de la cour, fussent-elles hors service, conférait à ses réceptions, lui convînt fort, il se plaçait aussi tout à fait au-dessus de tout cela et ce point de vue, les deux dames le comptaient plutôt à son bénéfice qu'à son détriment. La Ziegenhals en particulier, extrêmement portée sur les plaisirs de la table, ne gardait nulle

rancune à son ami le Conseiller de commerce et la seule chose qui la contrariât n'était pas les questions de noblesse et de naissance, mais bien l'ensemble des problèmes de mœurs auxquels Treibel, Berlinois de naissance, se sentait appelé à apporter une solution.

La Commandante le poussait alors du bout du doigt et lui chuchotait quelque chose qui, quarante ans plus tôt, eût donné lieu à certains commentaires, mais qui, désormais, car tous deux parlaient sans cesse de leur âge, n'éveillait plus que la gaieté. La plupart du temps, il ne s'agissait que d'innocentes sentences tirées de Büchmann ou autre recueil de citations choisies, auxquelles seule l'intonation, mais celle-ci parfois fort énergique, donnait un caractère érotique.

- Dites-moi, cher Treibel, dit la Ziegenhals, où avez-vous trouvé le fantôme qui est assis en face de moi; il semble dater d'avant 48; c'était l'époque des lieutenants étranges, mais celui-là exagère. Une vraie caricature. Vous souvenez-vous d'un tableau de cette époque qui représentait Don Quichotte avec une grande lance et de gros livres tout autour de lui? C'est lui, en chair et en os.

Treibel passa son index gauche le long de sa cravate et dit : - Ah ! comment je l'ai trouvé, très chère, eh bien, j'ai obéi en tout cas à la nécessité plutôt qu'à mon goût personnel. Ses mérites sociaux sont certes minces et ses mérites humains sont sans doute du même niveau, mais c'est un homme politique.

- C'est impossible. Il ne peut être qu'un spectre menaçant, placé devant les principes qui ont le malheur de l'avoir comme interprète. D'ailleurs, Conseiller, pourquoi vous égarez-vous dans la politique ? Qu'en retirez-vous ? Vous y perdrez votre bon caractère, vos bonnes

manières, vos amis de la bonne société. J'ai entendu dire que vous étiez candidat à Teupitz-Zossen. Libre à vous, mais à quoi bon ? Laissez donc les choses aller comme elles vont. Vous avez une femme charmante, sensible, qui a le sens de la poésie, vous avez cette villa où nous sommes en train de manger un ragoût fin qui chercherait en vain son pareil, vous avez dans votre jardin un jet d'eau et un cacatoès que je vous envie, car le mien, un vert, perd ses plumes et ressemble à cette lamentable époque. Qu'allez-vous donc chercher dans la politique ? Qu'allez-vous chercher à Teupitz-Zossen ? Je dirais même plus, afin de prouver que je n'ai pas de préjugés, qu'attendez-vous des conservateurs? Vous êtes industriel, vous habitez le Köpnickerstrasse. Abandonnez donc ces régions à Singer ou à Ludwig Löwe ou à quiconque y règne déjà. A chaque situation dans la vie correspondent aussi certains principes politiques. Les gentilshommes campagnards sont agrariens, les professeurs appartiennent au centre libéral et les industriels sont progressistes. Soyez donc progressiste ! Que ferez-vous de l'ordre de la Couronne ? Moi, si j'étais à votre place, je me lancerais dans la politique municipale et j'essaierais de conquérir la couronne civique.

Treibel, ordinairement nerveux lorsque quelqu'un parlait longtemps, ce qu'il n'autorisait, mais dans ce cas avec une grande générosité, qu'à lui-même, avait cette fois suivi attentivement le discours et fit signe au domestique de servir à la Commandante un second verre de chablis. Elle accepta ainsi que lui, ils choquèrent leurs verres et il lui dit:

- A notre bonne amitié et encore dix ans comme aujourd'hui! Quant à ce que vous avez dit du progressisme et de la couronne civique, que vous répondre, très chère amie? Vous savez, les gens comme nous calculent et calculent toujours sans jamais sortir de la règle de trois de l'ancien système : "Si ceci et cela me rapportent tant, combien me rapporteront cela et ceci?" Voyez-vous, chère amie et bienfaitrice, c'est selon ce système que j'ai évalué le progressisme et le conservatisme et j'en ai conclu que le conservatisme, je ne dirais pas : me rapporte plus, ce serait peut-être faux, mais me convient mieux, m'habille mieux. Et cela surtout parce que je suis Conseiller de commerce, un titre fragmentaire qui demande naturellement à être complété.

- Ah ! je comprends!

- Eh bien, voyez-vous l'appétit vient en mangeant et, quand on a été mis en appétit, on a envie de continuer. Par ailleurs, je considère que la tâche que les sages fixent à leur vie est l'instauration de l'harmonie. Or, cette harmonie, les choses étant ce qu'elles sont, ou plutôt, telles que certains signes nous les révèlent, cette harmonie exclut dans mon cas particulier à peu près complètement la couronne civique.

- Dites-vous cela sérieusement ?

- Oui, très chère amie. Les usines portent en général à la couronne civique, mais les usines en particulier, et la mienne fait résolument partie de ces dernières, sont l'exception qui confirme la règle. Votre regard me demande des preuves. Eh bien, je vais essayer. Pouvez-vous vous imaginer, je vous le demande, un jardinier, disons des plaines de Lichtenberg ou de Rummelsburg, pratiquant la culture intensive du bleuet, ce bleuet symbole de fidélité à la monarchie prussienne et exerçant en même temps une activité de terroriste et de dynamitard ? Votre mouvement de tête confirme mon "non". Je continue mes questions: que représentent tous les bleuets du monde contre une usine de bleu de Prusse ? Vous avez dans le bleu de Prusse le symbole du prussianisme au degré suprême, pour ainsi dire et plus cela est certain et incontestable, plus il est indispensable pour moi de me maintenir sur le terrain du conservatisme. Dans mon cas particulier, il est naturel et tout indiqué de tirer tout ce que je peux de ce titre de Conseiller de commerce..., et c'est en tout cas plus important que la couronne civique.

La Ziegenhals semblait vaincue et riait, tandis que Krola, qui avait écouté d'une oreille, hochait la tête d'un air approbateur. Tel était donc le cours de la conversation au milieu de la table; il était plus gai encore à l'extrémité de cette table où la jeune madame Treibel et Corinna étaient assises face à face ...."

(trad. M.F.Demet, R.Laffont)

Der Stechlin (1897)

"Im Norden der Grafschaft Ruppin, hart an der mecklenburgischen Grenze, zieht sich von dem Städtchen Gransee bis nach Rheinsberg hin (und noch darüber hinaus) eine mehrere Meilen lange Seenkette durch eine menschenarme, nur hie und da mit ein paar Dörfern, sonst aber ausschließlich mit Förstereien, Glas- und Teeröfen besetzte Waldung..."

"Dernier roman de Theodor Fontane, écrit l'année même de sa mort, en 1898, Le Stechlin est sans doute son chef-d'oeuvre. Il emprunte son titre à un lac situé au nord de l'Allemagne, dont les eaux se mettent à bouillonner lorsqu'un événement exceptionnel se produit dans le monde. Mais le Stechlin est aussi le nom d'un village et l'histoire d'une famille groupée autour d'un vieux gentilhomme campagnard.

"CHAPITRE I - Au nord du comté de Ruppin, tout contre la frontière du Mecklenbourg, de la petite ville de Gransee jusqu’à Rheinsberg (et même au-delà), s’étend sur plusieurs lieues un chapelet de lacs à travers un paysage boisé, guère peuplé, parsemé exclusivement, outre çà et là quelques vieux villages, de maisons forestières, de verreries et de goudronnières. L’un de ces lacs s’appelle le STECHLIN. Il est bordé de rives plates, à part un seul endroit où elles montent abruptement pour former une sorte de terrasse entourée de vieux hêtres dont les branches, ployant sous leur propre poids, effleurent l’eau de leur pointe. Çà et là poussent quelques joncs ou roseaux, mais nulle barque n’y trace son sillon, nul oiseau n’y chante, seul un autour rarement passe, jetant son ombre sur le miroir des eaux. Tout ici est silencieux. Et pourtant, de temps à autre cet endroit prend vie. C’est le cas lorsque, bien loin dans le monde, que ce soit en Islande ou à Java, se font entendre des roulements et des grondements, ou bien quand une pluie de cendres venant des volcans hawaïens dérive vers les lointaines mers du Sud. Alors, tout se met ici en mouvement et un geyser jaillit des profondeurs pour y retomber ensuite. Les riverains du Stechlin savent tout cela et, quand ils en parlent, ils ne manquent pas d’ajouter : « Cette histoire de geyser, c’est de la broutille, c’est du quotidien ; mais quand il se passe quelque chose d’important dans le monde, comme à Lisbonne il y a cent ans, alors ça ne se contente pas de vous bouillonner et tourbillonner, non, au lieu du geyser, c’est un coq rouge qui surgit et qui chante, qu’on l’entend bien loin jusqu’à l’intérieur des terres. »...

A travers tout un jeu de conversations éblouissantes, Fontane se livre à une méditation pleine d'indulgence et d'humour sur l'aristocratie, la bourgeoisie et la société prussiennes du siècle dernier. On boit du thé, on joue, on dîne, on échange des idées sur l'art, l'amour, la religion, le quotidien... Le romanesque s'installe avec le naturel et la simplicité de la vie. Fontane serait-il le Flaubert ou le Zola de la littérature allemande ? Thomas Mann le considérait comme son maître :"Aucun écrivain du passé ou du présent n'éveille en moi ce ravissement immédiat et instinctif, cet amusement spontané, cet intérêt chaleureux, cette satisfaction que j'éprouve à chaque vers, à chaque ligne de ses lettres, à chaque bribe de ses dialogues."

CHAPITRE XX - "À six heures, l’issue de l’élection était pratiquement certaine ; il manquait quelques résultats, mais en provenance de localités dont les voix ne pouvaient plus rien changer. Il s’avérait que les sociaux-démocrates avaient remporté une victoire quasi éclatante ; le vieux Stechlin restait bien loin en arrière, plus loin encore le progressiste Katzenstein, de Gransee. Mais dans l’ensemble, les deux partis vaincus acceptaient leur défaite avec calme ; chez les libéraux, peu de grogne, chez les conservateurs, aucune. Dubslav prit la chose du côté plaisant, ses amis politiques encore plus, à vrai dire, chacun d’eux pensait : « Vaincre, c’est bien, mais aller à table, c’est encore mieux. » Et de fait il était temps de se restaurer. Tout le monde n’aspirait qu’à oublier cette affaire ennuyeuse devant une truite et un bon chablis. Et en aurait-on fini avec la truite que le filet de chevreuil se pointerait à l’horizon, le champagne alors serait en vue. Au « Prince Régent », on se flattait de servir une bonne marque.

La tablée s’étendait sur toute la longueur de la salle du haut : en majorité des hobereaux et des fermiers de terres domaniales, mais aussi des conseillers de justice qui avaient la chance de pouvoir faire imprimer sur leur carte de visite le « Capitaine de réserve ». À ce gros d’armée s’étaient joints des fonctionnaires des eaux et forêts et du fisc, des receveurs des finances, des prédicateurs et des professeurs de lycée. À la tête de ces derniers, le recteur Thormeyer, de Rheinsberg, aux gros yeux saillants, au puissant double menton, plus puissant encore que celui de Koseleger, célèbre en outre pour les histoires qu’il racontait. Qu’il fût, de plus, conservateur jusqu’à la moelle des os, allait de soi. Il avait, mais cela remontait à des décennies, élaboré et réalisé un projet grandiose : ramener sur le droit chemin, à l’aide des images de Gustav Kühn1, les provinces situées à l’est de l’Elbe qui commençaient à broncher, et ce projet lui avait valu une décoration. On disait aussi « qu’on faisait grand cas de lui en haut lieu », ce qui n’était pas tout à fait exact. « En haut lieu », on le connaissait fort bien.

À six heures et demie (les lumières et la suspension étaient déjà allumées), on avait, au son de la marche de Tannhäuser, gravi l’escalier déjà usé par endroits. Quelques minutes auparavant il y avait eu discussion à propos de la présidence de la table. Quelques-uns avaient avancé le nom de Dubslav, parce qu’on attendait de lui du stimulant, et aussi par égard à la situation. Mais la majorité avait finalement refusé la présidence de Dubslav, tout à fait impensable puisque le chevalier von Alten-Friesack, malgré son grand âge, était venu voter ; le chevalier von Alten-Friesack, argumenta-t-on, était – à juste raison d’un certain point de vue – l’orgueil du comté, c’était en outre un phénomène unique en son genre, et qu’il sût parler ou non, cela n’avait aucune espèce d’importance quand il s’agissait d’une question de principe. Et puis, toute cette histoire de « savoir parler », quelle absurdité moderne ! Le simple fait que le vieil Alten-Friesack fût parmi eux avait beaucoup, beaucoup plus de poids qu’un discours, et sa grande croix de prébende2 n’honorait pas sa seule personne, mais toute la tablée. Oh, bien sûr, certains parlaient de sa face d’idole et de sa laideur, mais cela non plus n’avait pas d’importance. Aujourd’hui que la plupart des gens ont une tête de coiffeur, c’était un véritable bain de jouvence que de rencontrer un visage que sa singularité rendait inclassable. Ce discours tenu avec insistance par le vieux Zühlen, malgré sa préférence pour Dubslav, avait été approuvé à l’unanimité, aussi le baron Beetz conduisit-il à la place d’honneur le vieil Alten-Friesack à face d’idole. Naturellement, il y eut de méchantes langues, Molchow en tête, qui chuchota à Katzler assis à côté de lui : « C’est une vraie chance, Katzler, que le vieux ait un grand vase de fleurs devant lui ; sans quoi, avec le veau en tortue – en admettant que ce genre de friandise soit prévu au programme –, je ne tiendrais pas le coup. »

La marche de Tannhäuser, jouée par un professeur adjoint de Thormeyer, se tut, et lorsqu’un peu plus tard fut venu le moment du premier toast, le baron Beetz se leva et dit : « Messieurs, le chevalier von Alten-Friesack ressent le devoir et le désir de porter le toast à Sa Majesté notre empereur et roi. » Et tandis que le vieillard, confirmant ce qui venait d’être dit, saluait d’un geste de son verre, le baron Beetz, persistant dans son rôle d’alter ego, ajouta : « Vive Sa Majesté notre empereur et roi ! » Là encore, le vieil Alten-Friesack accorda son approbation d’un signe de tête et, pendant que le jeune professeur se précipitait de nouveau vers le vieux piano à queue acheté à une vente aux enchères au château de Rheinsberg, toute la tablée entonna le « Salut à toi sous la couronne du vainqueur3 », dont le premier vers fut chanté debout.

La partie officielle étant ainsi expédiée, une certaine liesse, qui avait d’ailleurs déjà marqué le début, put affirmer ses droits avec plus de force. Certes, il restait un toast important et non moins difficile, CELUI qui devait être porté à Dubslav et au résultat malheureux de l’élection. Qui allait s’en charger ? Cette question préoccupa quelque peu les convives et l’on fut soulagé quand on apprit soudain que Gundermann allait parler. Bien sûr, tout le monde savait que l’homme aux Sept-Scieries ne pouvait être pris au sérieux, qu’il fallait s’attendre à des bizarreries, peut-être même à des bévues, mais on se fit une raison, plus il ferait de bévues et mieux cela vaudrait. La plupart étaient déjà dans un état d’excitation avancée, donc assez dénués d’esprit critique. Un petit moment passa. Puis le baron Beetz, à qui avait échu le rôle de maître de cérémonie, demanda la parole pour M. Gundermann, des Sept-Scieries. Quelques-uns continuèrent leur conversation sans se gêner. « Silence, silence ! » crièrent d’autres convives et, lorsque le baron Beetz eut derechef tapé sur son verre et, réclamant lui aussi le silence, obtenu un calme relatif, Gundermann se posta derrière sa chaise et, mettant sa main gauche dans la poche de son pantalon avec une nonchalance affectée, commença :

« Messieurs. Lorsqu’il y a des années, je faisais mes études à Berlin (“Tiens, tiens”), lorsque je faisais mes études à Berlin, voilà des années, il y eut une exécution capitale…

— Sacrebleu, ça, c’est un bon début.