- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Knut Hamsun (1859-1952), "La Faim (Sult, 1890), "L'éveil de la glèbe" (1917) - Henrik Pontoppidan (1857-1943), "Pierre le chanceux" (Lykke-Per, 1898-1904) - Herman Bang (1857-1912), "Les Existences tranquilles" (1886), «Au bord de la route» (Ved Vejen, 1886) - ...

Last Update : 12/11/2016

C'est Gide qui a fait de la publication du roman de Knut Hamsun, "La Faim", l'acte de naissance d'une nouvelle littérature : celle qui se meut dans un monde vide, par rapport à celui, plein, de la culture méditerranéenne, pétrie d'optimisme : "Notre culture méditerranéenne a dressé dans notre esprit des garde-fous dont nous avons le plus grand mal à secouer enfin les barrières ; et c’est là ce qui permettait à La Bruyère d’écrire, il y a deux siècles de cela : « Tout est dit. »

Tandis que devant la Faim on est presque en droit de penser que, jusqu’à présent, presque rien n’est dit, au contraire, et que l’homme reste à découvrir. " Les allées et venues d'un homme affamé dans un port où il va s'embarquer pour l'Amérique ouvrent la voie au futur siècle de l'absurde. Ce roman exacerbe la préoccupation fondamentale de Hamsun, pour qui la réalité a toujours été intérieure, qu'il s'intéresse à l'individu ou à la société. Et Hamsun est tout à l’individu, il aime la vitalité, la vie et les forces fondamentales : l’âme et la terre.

"Hunger", le narrateur de Hamsun n’a nulle part où vivre et peut à peine se permettre de manger, et la faim qui ronge son corps commence également à gagner son esprit. Oscillant entre des moments d’optimisme profond et de misère totale, d’orgueil et de désespoir, il déroule un monologue intime sans la moindre concession, entraîné dans des hallucinations les plus folles. Il n’y a certes que peu d’action, il a du mal à écrire, il est assis sur les bancs des jardins publics, et s'il peut grapiller un peu de nourriture ou d’argent, c'est toujours cela de gagner. Les plus petites frustrations se transforment en cataclysme, alors que les véritables épreuves de la faim et de la pauvreté ne sont que quotidien ordinaire. Contrairement à son compatriote Henrik Ibsen, dont les drames sont tournés vers l’extérieur pour aborder les questions politiques et sociales, Hamsun aborde l’intériorité, l’esprit d’un seul homme placé dans des conditions intolérables et subissant les pires effets de la vie urbaine. La faim, publiée en 1890, a propulsé l’inconnu Hamsun à la renommée nationale et internationale, il a remporté le prix Nobel, bien que sa sympathie pour le Troisième Reich dans ses dernières années ait terni sa réputation et ait fait de lui l’objet d’un débat intense dans la Norvège contemporaine. Ce premier roman, cependant, tourné vers l'intériorité humaine non sans une particulière audace, a nourri les courants de conscience (the streams of consciousness) qui naissaient alors des réflexions d'un James Joyce, de Virginia Woolf et d’autres maîtres modernes. L’influence de Hamsun fut considérable : «Hamsun taught me to write» (Hamsun m’a appris à écrire), a dit un jour Ernest Hemingway ..

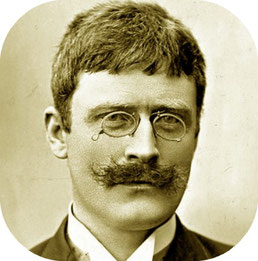

Knut Hamsun (1859-1952)

Né à Lom, dans le Gudbrandsdal, d'une famille de paysans assez pauvres, Knut Pedersen (il ne prendra le nom de Hamsun qu'en 1884) vécut d'abord à Hamar dans le Nordland dont les paysages rudes constitueront la toile de fond de plus d'un roman futur et c'est dans le décor austère des îles Lofoten qu'il est élevé, de 1868 à 1873, par un oncle piétiste, sévère et rigide. Mais à l'âge de quinze ans, il largue les amarres pour voyager dans monde et faire un peu tous les métiers, en Norvège d'abord, puis aux États-Unis où il est conducteur de tramway à Chicago, garçon laitier, ouvrier agricole. Il lit aussi beaucoup, en particulier Jacobsen, Hartmann, Strindberg, Mark Twain et Dostoïevski. Il regagne l'Europe en 1890, et son roman, "La Faim", lui donne une première notoriété.

"La Faim" n’est que le prélude d’une vaste œuvre, le roman "Mystères" (1892), qui vont s'attacher à des personnages étranger dans la vie, ou fou exalté et asocial. "Pan" (1894) et "Victoria" (1898) sont de véritables poèmes en prose. L’âme suit le rythme et le cycle des saisons dans "Pan" : "Le ciel était partout pur et ouvert ; je fixais cette mer limpide, couché, c’était comme si j’étais en face du fond de l’univers, comme si mon cœur battait vivement contre cet unique fond et y était à son port d’attache". Et dans "Victoria", car l’amour est une force naturelle que l’esprit ne peut dompter, que l’âme subit et que le caractère complique : "Oui, qu’est-ce que l’amour ? Un vent qui souffle parmi les roses ? Non, une phosphorescence jaune dans le sang. L’amour est une musique infernale qui fait même danser les cœurs des vieillards. Il est comme la marguerite qui s’ouvre grandement à la venue de la nuit et il est comme l’anémone qui se ferme devant un souffle et qui meurt au toucher".

Puis Hamsun s’en prend à la société moderne et à sa demi-culture, à la génération des parvenus et à la chasse au profit : "la Dernière Joie" (1912), "Enfant de son époque" (1913), "la Ville de Segelfoss" (1915). La fin de l'œuvre est inégale et plus Hamsun avance en âge, plus il va affirmer sa haine de la démocratie et sa sympathie pour les formes autoritaires de gouvernement. ...

La Faim (Sult, 1890)

Si la réputation de Hamsun a souffert de ses sympathies nazies, son portait semi-autobiographique est devenu un classique, et l'angoisse existentielle qu'il y développe, influencé par Dostoïevski, préfigure la déchéance intellectuelle dont parle l'oeuvre d'un Beckett. Le roman retrace la dégradations du narrateur alors qu'il essaie de vivre de son écriture. La faim qui va murer le héros dans sa solitude lui donne une extraordinaire sensibilité aux mouvements internes de son corps. Des pulsions aberrantes et des associations d'idées singulières vont naître comme directement de ses organes. Le rythme du récit se calque sur l'activité ralentie d'un corps, accumulant les annotations physiologiques et les modifications psychiques. La technique littéraire utilisée par Hamsun sera reprise par Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, et d'autant plus admirée par les surréalistes qu'elle permet de restituer la coexistence tumultueuse de tous les éléments participant à la physiologie de la conscience.

Une oeuvre, où une part si grande est faite au subconscient, à ces mouvements de l`âme que la raison ne contrôle plus. où l`homme apparaît radicalement seul, perdu dans une ville dépourvue de tout contour, qui n`est plus un être et qu`il n`est même plus possible de haïr, eut une influence considérable sur la naissance du sentiment de l'absurde qui marque la littérature du demi-siècle. Il semble néanmoins que chez Hamsun il n`y ait pas de procédés, de technique, la texture de son roman est pure de tout artifice....

C’était au temps où j’errais, la faim au ventre, dans Christiana, cette ville singulière que nul ne quitte avant qu’elle lui ait imprimé sa marque…

Je suis couché dans ma mansarde, éveillé, et j’entends au-dessous de moi une pendule sonner six heures. Il faisait déjà grand jour et les gens commençaient à circuler dans l’escalier. Là-bas, près de la porte, ma chambre était tapissée avec de vieux numéros du Morgenbladet. Je pouvais y voir distinctement un AVIS du directeur des Phares et, un peu à gauche, grasse et rebondie, une annonce de pain frais, de Fabian Olsen, boulanger.

Aussitôt j’ouvris les yeux tout grands et, suivant une vieille habitude, je me mis à réfléchir, cherchant si j’avais aujourd’hui quelque sujet de me réjouir. J’avais été un peu serré dans les derniers temps ; l’un après l’autre, mes effets avaient pris le chemin de « Ma tante », j’étais devenu nerveux et susceptible ; à deux ou trois reprises aussi j’étais resté au lit toute la journée, à cause de vertiges. De temps en temps, quand la chance me souriait, je pouvais à la rigueur toucher cinq couronnes pour un feuilleton dans un journal ou l’autre.

Le jour grandissait et je me mis à lire les annonces là-bas, près de la porte ; je pouvais distinguer jusqu’aux maigres caractères grimaçants de : Suaires, chez Demoiselle Andersen, à droite sous la porte cochère. Cela m’occupa un long moment ; j’entendis la pendule au-dessous sonner huit heures avant de me lever pour m’habiller.

J’ouvris la fenêtre et regardai dehors. D’où j’étais, j’avais vue sur une corde à linge et un terrain vague ; tout au bout, il restait, de l’incendie d’une forge, un foyer éteint que quelques ouvriers étaient en train de déblayer. Je m’accoudai à la fenêtre, et examinai le ciel. Il allait certainement faire une belle journée. L’automne était venu, la saison délicate et fraîche où toutes choses changent de couleur et passent de vie à trépas. Dans les rues le vacarme avait déjà commencé et ce bruit m’attirait dehors. Cette chambre vide dont le plancher ondulait à chaque pas que j’y faisais était pareille à un lugubre cercueil disjoint. Il n’y avait pas de serrure convenable à la porte et pas de poêle dans la chambre ; j’avais coutume de coucher la nuit sur mes chaussettes pour les avoir à peu près sèches le lendemain matin. Le seul objet avec lequel je pusse me distraire était un petit fauteuil rouge, à bascule, où je m’asseyais le soir pour y somnoler en songeant à maintes et maintes choses. Quand le vent soufflait fort et que les portes, au-dessous, étaient ouvertes, toutes sortes de sifflements bizarres se faisaient entendre à travers le plancher et les cloisons. Et là-bas, près de ma porte, des fissures, longues d’une main, s’ouvraient dans le Morgenbladet.

Je me redressai, allai dans le coin du lit inspecter un paquet, à la recherche d’un peu de nourriture pour déjeuner, mais je ne trouvai rien et revins à la fenêtre.

Dieu sait, pensais-je, si jamais cela me servira à quelque chose de chercher une situation ! Ces multiples refus, ces demi promesses, ces «non» tout secs, ces espoirs tour à tour nourris et déçus, ces nouvelles tentatives qui à chaque fois tournaient à rien, avaient eu raison de mon courage. En dernier lieu j’avais sollicité une place de garçon de caisse, mais j’étais arrivé trop tard ; au surplus je ne pouvais fournir caution pour cinquante couronnes. Toujours il se trouvait un obstacle ou un autre. Je m’étais aussi présenté au corps des sapeurs-pompiers. Nous étions une cinquantaine d’hommes dans le préau, bombant la poitrine pour donner une impression de force et de grande hardiesse. Un inspecteur faisait la ronde et examinait ces postulants, leur tâtait les bras et leur posait des questions...."

Un homme marche dans les rues. Il crève de faim. Journaliste, chassé d'une chambre qu'il n`a pas payée, il écrit dans les squares des articles que les journaux lui prennent de temps à autre. Quand l`article est publié, c`est un moment d`espoir, une chambre pour quelques jours, quelques dîners. Puis reviennent les jours et les semaines de détresse physique et morale, de désespoir complet. Une rencontre avec une femme s`ébauche, courte et passionnée. Une patronne d`hôtel traite le jeune homme en vagabond. La faim presse. Le journaliste se fera marin et quittera la ville. La ville, c'est Christiania, mais ce pourrait être une autre ville. Ce roman pur de toute intrigue n`est nullement naturaliste. Et bien qu'il souffre, le héros n`attaque pas la société, non plus qu`il ne songe à la réformer. Résigné le plus souvent, sa seule protestation, c`est à Dieu qu`il l'adresse. Knut Hamsun a ainsi réduit au minimum l`action des personnages et du milieu. Autour de son héros la faim dresse une sorte de barrière. qui chasse de l`âme du malheureux les choses et les gens. La faim le fortifie dans sa solitude. Un roman tout en psychologique et minutieuse analyse des expériences physiques et spirituelles d`un garçon doué autant qu'on peut l`être pour la poésie, plein d'ambition, mais qui manque de tout moyen de subsistance et incapable d`y remédier. Le seul ressort de l'action est et reste la faim. à savoir l`expression la plus immédiate de la misère. Le déroulement de ce thème unique est traité avec une extrême lenteur, de telle manière que le lecteur est bientôt aussi accablé que le héros, mais l`alternance du lyrisme et de la mélancolie tiennent le lecteur constamment en haleine.

".. Il était trois heures. La faim commençait à devenir un peu terrible. J’étais exténué, et j’avais des nausées. Tout en marchant je vomissais de temps à autre à la dérobée. Je descendis au restaurant populaire, lus le menu et haussai ostensiblement les épaules, comme si le petit salé et le lard fumé n’étaient pas du manger pour moi.

De là je descendis à la place du Chemin-de-Fer. Un singulier étourdissement me traversa soudain. Je continuai, sans vouloir y prêter attention, mais cela allait de mal en pis et finalement je fus forcé de m’asseoir sur un perron.

Toute mon âme subissait une transformation, comme si au fond de mon être un rideau s’était écarté, comme si un tissu s’était déchiré dans mon cerveau. Je fis quelques aspirations profondes et demeurai là frappé d’étonnement. Je n’avais pas perdu conscience, je sentais distinctement la petite douleur à mon oreille – la blessure d’hier – et, quand passa quelqu’un de mes relations, je le reconnus aussitôt, me levai et saluai.

Quelle était cette nouvelle sensation, cette nouvelle torture qui venait s’ajouter à toutes les autres ? Était-ce une suite de la nuit passée sur la terre humide ? Ou bien cela venait-il de ce que je n’avais pas encore déjeuné ? D’une manière générale, c’était simplement absurde de vivre ainsi. Par les saintes souffrances du Christ, je ne comprenais pas non plus comment j’avais mérité cette persécution de choix ! Et l’idée me vint subitement que je pouvais tout aussi bien devenir une crapule sans plus attendre, et porter la couverture chez « Ma tante ». Je pouvais l’engager pour une couronne. C’étaient trois repas suffisants pour me faire subsister en attendant que j’aie trouvé autre chose. Je tirerais une carotte à Hans Pauli. J’étais déjà sur le chemin du sous-sol de « Ma tante », mais devant la porte, je m’arrêtai, secouai la tête dubitativement et m’en retournai.

À mesure que je m’éloignais, je me sentais de plus en plus content d’avoir vaincu cette forte tentation. La conscience de mon honnêteté me monta à la tête, me remplit du sentiment grandiose que j’étais un caractère, un phare tout blanc au milieu de la mer bourbeuse des hommes, parmi les épaves flottantes. Mettre en gage le bien d’autrui pour un repas, boire et manger sa propre damnation, se traiter soi-même de canaille en plein visage et baisser les yeux devant sa conscience... jamais ! jamais ! Je n’avais jamais eu sérieusement cette idée, tout au plus m’avait-elle effleuré. On ne pouvait vraiment pas être responsable de pensées vagues et fugitives, surtout quand on avait terriblement mal à la tête, quand on s’était à moitié tué de fatigue à traîner une couverture qui appartient à un autre homme ..."

Mystères (Mysterier, 1892)

Pour le critique, ce livre, rempli de digressions et d'incohérences, est l'ouvrage qui la clef de l'œuvre ou tout au moins d`une bonne moitié de l'œuvre de Knut Hamsun : on y trouve les thèmes qu'il développera avec le plus d'insistance au cours de sa carrière. Dans une petite ville côtière de Norvège, surgit un jour d'été un étranger, Johan Nagel, singulier charlatan qui fait une foule de choses bizarres et disparaîtra aussi soudainement qu'il est venu. Il se lie d'amitié avec Minûte, l'idiot du village ; par son intermédiaire il essaie de pénétrer les secrets de la ville. Qui est Mlle Kieleand ? Qui est Karlsen trouvé mort dans un bois ? Qui est Fredrikke ? Et Martha Gude? Pour le savoir, que de détours, de démarches insolites, car Minûte n'est pas bavard. Johan fait la cour à Dagny Kieleand, puis la trahit ; il se tourne ensuite vers la vieille Martha, qu`il veut épouser et couvrir d'or; invente une histoire pour venger Minûte du mépris collectif et lui faire avouer... mais avouer quoi ? Qu'il a bafoué Martha autrefois, qu'il est un coquin, qu'il a tué Karlsen ? Non, il faut agir autrement, faire intervenir des tiers, se faire aimer de Dagny, feindre de partir, affirmer que Karlsen... Tout se met en mouvement, les faits les plus simples respirent l'interrogation, des soupçons partout se font jour; cette bourgade qu'on croyait semblable à toute autre... Mais elle est semblable ! A quoi bon dénoncer le mystère sous le quotidien, personne n'y croira ; tous les problèmes, s'il y en a, sont insolubles et la petite ville ne se souvient plus de rien ....

" ... C’était une belle nuit. Nuits claires. Les deux ou trois personnes que l’on apercevait encore dans les rues avaient des visages joyeux ; dans le cimetière il y avait encore un homme qui roulait une brouette en chantant à mi-voix. En dehors de cela le silence était si total que l’on n’entendait rien d’autre que ce chant. De la hauteur près de la maison du docteur, la ville avait l’air d’un insecte géant, étrange, ramifié, un animal fabuleux qui s’était jeté à plat ventre et avait écarté des bras, des cornes et des tentacules dans toutes les directions ; çà et là seulement il remuait un anneau ou ramenait une pince, comme par exemple là-bas vers la mer, où un minuscule canot à vapeur glissait sans bruit en rentrant dans la baie et traçait un sillon dans l’eau noire.

La fumée du cigare de Nagel montait bleue dans l’air. Déjà il aspirait le parfum de la forêt et de l’herbe et une impression de bonheur pénétrant le saisit, une joie singulière et forte qui lui fit monter les larmes aux yeux et lui coupa presque la respiration. Il marchait à côté de Dagny ; elle n’avait encore rien dit. En passant devant le cimetière, Nagel avait prononcé quelques paroles de louange sur les « Docteur », mais la jeune fille n’avait pas répondu.

Maintenant le calme et la beauté de la nuit avaient si profondément grisé Nagel, avaient pénétré si passionnément en lui que sa respiration devenait courte et que son regard se voilait. Ah ! comme c’était délicieux les nuits claires ! Il dit à haute voix :

– Oh ! voyez comme les collines là-bas sont claires ! Je suis si heureux, Mademoiselle, je vous prie de m’être indulgente, si vous le voulez bien ; mais cette nuit, je pourrais, de pur bonheur, faire des bêtises. Voyez-vous les pins ici et les pierres et les monticules et les bouquets de genévriers : dans cette clarté nocturne, ils ressemblent à des hommes assis. Et la nuit est fraîche et pure ; elle ne vous oppresse pas de pressentiments étranges et aucun danger secret ne pousse nulle part ; n’est-ce pas ? Mais il ne faut pas être mécontente de moi, il ne le faut pas. C’est absolument comme si des anges passaient dans mon âme en chantant un cantique. Est-ce que je vous fais peur ?

Dagny s’était arrêtée et c’est pour cela que Nagel lui avait demandé s’il lui faisait peur. Elle le regarda en souriant, de son regard bleu, redevint sérieuse et dit :– J’ai réfléchi et me suis demandé quel homme vous pouvez être ..."

"Pan" (1894)

Roman de Knut Hamsun qui est, avec "La Faim", son œuvre la plus connue, se compose de deux parties : la première, plus étendue, composée de chapitres très brefs, se présente sous la forme des souvenirs du lieutenant Thomas Glahn et se passe dans l'extrême nord de la Norvège vers 1855. La seconde relate sa mort aux Indes en 1861, qui est censée être écrite par son assassin lui-même. C'est un recueil de pages détachées qui reflètent des sensations et des faits isolés et dont l'unité consiste dans l`identité de sentiment et de ton, non pas descriptif à la façon d'un roman, mais lyrique, ne racontant pas une histoire, mais reflétant les sensations d`un homme, le lieutenant Glahn, qui ne vit que par les sens et trouve seulement son équilibre dans le contact immédiat avec la nature, les éléments, les animaux, les femmes purement instinctives comme Eva. Le monde social n'y est pas autant traité que celle de la nature et de la vie élémentaire. Ces personnages, sous des apparences aimables (le grossiste Mack), bouffons et ridicules (le baron et aussi le médecin), tout autant qu'Edouarde, la fille du grossiste, avec lesquels Glahn se trouve en contact pendant sa vie de chasseur nomade, sont des caricatures. En contraste de cette société corrompue, une nature pure, bien que Glahn ne soit pas à proprement parler un authentique fils de la nature, sain et libre de toute complication, c`est un faune moderne, malade inguérissable du spleen, qui, après avoir éprouvé les sensations des contrées inhabitées du Nordland, veut expérimenter celles de l'Orient, pour y mourir...

"... Toujours le silence. Je me lève et marche, me rassieds et me relève. Il est environ quatre heures ; quand il sera six heures je retournerai chez moi et verrai si je rencontre quelqu’un. Il me reste encore deux heures et pourtant je suis déjà un peu agité et j’époussète les brins de bruyère et de mousse de mes vêtements. Je connais les endroits où je passe, les arbres et les pierres sont là, comme auparavant, dans la solitude, les feuilles bruissent sous mes pieds. Ce murmure monotone et ces arbres et ces pierres bien connus, c’en est trop pour moi, je me sens plein d’une étrange gratitude, tout fait amitié avec moi, tout se confond avec moi, j’aime tout. Je ramasse une branche sèche et la tiens à la main et la regarde, tandis que je suis assis et pense à mes petites affaires ; la branche est presque pourrie, sa pauvre écorce me fait impression, une pitié envahit mon cœur. Et quand je me lève et m’en vais, je ne jette pas la branche, mais je la pose par terre et reste là et me sens de l’affection pour elle ; finalement je la regarde une dernière fois avec des yeux humides avant de l’abandonner.

Et cinq heures arrivent. Le soleil me donne une fausse indication de temps ; j’ai marché vers l’ouest toute la journée, et peut-être ai-je devancé d’une demi-heure mes repères solaires près de la hutte. Je tiens compte de tout cela, mais néanmoins j’ai encore une heure jusqu’à six heures, c’est pourquoi je me lève de nouveau et marche un bout de chemin. Et les feuilles bruissent sous mes pieds ..."

L'éveil de la glèbe (Markens grøde, 1917)

Le roman retrace sur deux générations non seulement les modifications que fait subir l'homme à la terre, mais aussi les tensions et attachements familiaux, lorsque la jeune génération arrive à maturité et que les parents vieillissent. Le récit débute avec l'arrivée solitaire d'un homme, Isak, au fin fond de la Norvège, qui va défricher la terre, construire sa ferme, se marier et fonder une famille. C'est un homme de bonne volonté luttant contre l'hostilité de la glèbe et de la nature. Mais l`auteur n'insiste pas trop sur ce thème qui pourrait facilement devenir conventionnel et surtout s'attacher à évoquer une histoire simple et émouvante, en lui donnant un ton poétique. Son héros épouse une femme simple et courageuse comme lui. La fortune lui sourit; malgré les obstacles et les difficultés, leur travail avance favorablement. Chaque progrès, chaque présent de la Providence est accueilli par les deux époux avec une gratitude pleine de révérence : "Le travail est nécessaire au salut de l'âme" ....

"Le long, long sentier par les marécages et les forêts, qui l’a frayé ? L’homme, l’être humain. Avant lui, pas de sentier. Après lui, de temps à autre, sur la lande et par les marais, un animal suivit la faible trace et la marqua d’une empreinte plus nette. Des Lapons, flairant la piste du renne, commencèrent ensuite à emprunter le sentier dans leurs courses de fjeld en fjeld. Ainsi naquit le sentier dans l’Almenning, le vaste territoire qui n’appartenait à personne, le pays sans maître.

L’homme arrive, montant vers le nord. Il porte un sac, son premier sac, chargé de vivres et de quelques outils. Il est robuste et rude ; il a une barbe rousse, inculte ; des cicatrices sur le visage et sur les mains : témoins du travail ou de la guerre. Peut-être, fuyant le châtiment, se cache-t-il ici, ou peut-être est-ce un philosophe qui aspire à la paix ; tel il est venu, l’être humain, au milieu de cette affreuse solitude. Il va, il va. Autour de lui, les oiseaux et les bêtes de la terre. Parfois il prononce quelques mots, pour lui-même : « Eh, mon Dieu ! » Quand il a franchi les marais et parvient en un site plus accueillant, dans une plaine ouverte au milieu des bois, il dépose son sac, entreprend de parcourir les lieux : il explore, il examine. Au bout d’une heure, il revient, remet sac au dos et poursuit sa route. Ainsi tout le jour. Il voit décliner le soleil. La nuit tombe. Il se jette dans la bruyère, le front sur son bras.

Quelques heures et il repart, « eh, mon Dieu ! », allant toujours droit au nord ; il voit de nouveau le soleil décliner. Il se nourrit de galette et de fromage de chèvre, se désaltère au ruisseau et reprend sa marche. Ce jour-là aussi, il va son chemin en explorant encore maint site accueillant au milieu des bois. Que cherche-t-il ? Une terre, un champ ? C’est peut-être un émigrant. Il ouvre les yeux et observe, et parfois, pour mieux observer, monte sur une colline. Cependant le soleil baisse.

L’homme gravit le flanc ouest de la vallée, tapissé de bois aux essences variées, d’arbres toujours verts et de prairies. Les heures passent, le jour s’assombrit ; mais le bruissement d’une rivière se fait entendre et ce bruissement léger est réconfortant comme une présence vivante.

Quand il arrive en haut, l’homme découvre la vallée, dans le crépuscule, vers le sud, jusqu’à l’horizon. Il se couche.

Au petit jour, il est debout, face au paysage de bois et de prairies. Il descend une pente verte. Là-bas le reflet de la rivière ; l’homme distingue un lièvre qui la franchit d’un bond, et il incline la tête, satisfait que la largeur de la rivière soit à la mesure de ce bond. Une perdrix, qui couvait, s’enlève brusquement à ses pieds avec des cris effarouchés, et l’homme de nouveau incline la tête parce qu’il rencontre gibier de poil et de plume. Il va parmi les buissons d’airelles et de myrtilles, les stellaires sylvestres et les fougères ; il s’arrête pour creuser la terre et découvre ici de l’humus, là de la tourbe, que la chute des feuilles et les branches mortes engraissent depuis des milliers d’années. L’homme se décide, il s’établit ici ; oui, voilà ce qu’il fait, il s’établit. Il passe deux jours à parcourir les environs ; mais le soir il retourne à la prairie, il couche la nuit sur la terre nue. Il se sent chez lui : il a déjà son lit sous une roche.

Le plus difficile avait été de trouver la place, cette place qui n’était à personne qu’à lui. Maintenant les jours appartenaient au travail. Il entreprit d’arracher l’écorce des arbres dans les bois des alentours, pendant que la sève y courait encore, la mit sous presse et la fit sécher. Quand il en eut un gros tas, il le rapporta au canton, en refaisant tous les milles qu’il avait parcourus, et le vendit pour la construction ; puis, retournant chez lui, à la prairie, il y porta de nouveaux sacs de vivres et d’outils, de la farine, du lard, une marmite, une bêche. Il alla et revint ainsi, mainte et mainte fois, par le sentier, transportant, transportant toujours. Un porteur-né, une machine lancée à travers la forêt, voilà ce qu’il était ; marcher beaucoup, porter beaucoup, telle était sa vocation ; avoir de lourdes charges sur le dos n’était rien pour lui : son labeur lui semblait une existence de paresse. Il amena un jour avec son fardeau deux chèvres et un jeune bouc. Il était fier de ses chèvres, comme s’il s’était agi d’un troupeau de vaches, et les traitait avec bonté. La première créature humaine passa par là : un Lapon nomade ; il aperçut les chèvres et comprit qu’un homme s’était établi là. Il dit :

— Tu viens vivre ici pour de bon ?

— Oui, répondit l’homme.

— Comment t’appelles-tu ?

— Isak. J’aurais besoin d’une femme pour m’aider. N’en connais-tu pas ?

— Non. Mais j’en parlerai.

— Fais-le ! Car j’ai du bétail et personne pour s’en occuper.

Isak ?… Oui, le Lapon parlerait pour lui. Cet homme, dans la prairie, n’était pas un hors-la-loi, puisqu’il donnait son nom. Lui, un hors-la-loi ? Non, il se serait trahi. C’était seulement un travailleur infatigable : l faisait provision de foin pour nourrir ses chèvres pendant l’hiver ; défrichait la terre, défonçait le champ, en ôtait les pierres, dont il se servait pour dresser un mur autour de son domaine. À l’automne, il se bâtit un logis, une hutte de terre, épaisse et chaude, qui ne craignait rien de la tempête ni de l’incendie. C’était son chez-lui ; il pouvait s’y abriter, en fermer la porte et s’y reposer ; il pouvait se tenir sur le seuil et regarder, lui, le propriétaire, si quelqu’un passait par là. La hutte était partagée en deux : il logeait d’un côté ; les bêtes, de l’autre. Il avait installé sa grange sous la roche.

Deux autres Lapons passèrent : le père et le fils. Ils s’arrêtèrent, appuyés des deux mains sur leurs grands bâtons, regardèrent la hutte et le champ défriché, écoutèrent les clarines des chèvres qui broutaient dans le pré.

— Bonjour ! dirent-ils. Il est donc venu du beau monde habiter par ici !

Les Lapons sont flatteurs.

— Connaissez-vous une femme qui viendrait travailler avec moi ? répondit Isak, car il n’avait que cela en tête.

— Une femme pour t’aider ? Non. Mais nous en parlerons.

— Soyez assez bons pour le faire. J’ai une maison, de la terre et du bétail ; mais il me faudrait une femme.

Cette femme dont il avait besoin pour l’aider, il l’avait cherchée chaque fois qu’il était retourné au village avec son chargement d’écorce ; mais il n’avait trouvé personne. Une veuve et deux ou trois vieilles filles s’étaient abouchées avec lui ; mais elles n’avaient pas osé s’engager à le servir. Pourquoi ? Isak n’y comprenait rien. N’y comprenait-il rien vraiment ? Qui voudrait servir un homme seul dans un pays désert, à des milles et des milles de tout village, à une journée de marche de l’habitation la plus proche ? Et l’homme lui-même n’était ni tendre, ni gracieux, bien au contraire ! Quand il parlait, il n’avait rien d’un ténor avec les yeux au ciel : sa voix était rude ; son accent, brutal.

Il devait se résigner à vivre seul !

L’hiver venu, il tailla beaucoup dans la forêt et fit au canton des ventes avantageuses. Au retour, il rapportait des sacs de vivres et d’outils. Dures journées, où il avait une lourde charge à traîner dans la neige. Ayant du bétail et personne pour le soigner à sa place, il ne pouvait rester longtemps absent. Comment remédier à cela ? Nécessité rend ingénieux.

Il se débrouillait : le don de l’invention, peut-être une inspiration émanée de Dieu même !

Ainsi, tant bien que mal, « eh, mon Dieu ! ». Il ne lisait pas ; mais il pensait à l’au-delà, car il avait une âme simple et craintive. Le ciel étoilé, le bruissement de la forêt, la solitude, l’immensité neigeuse, les forces de la terre et de l’espace l’incitaient à la réflexion et au recueillement. Il était croyant et redoutait le Seigneur. Le dimanche, il se lavait, par respect pour la sainteté du jour, mais il travaillait comme dans la semaine.

Vint le printemps...

(...)

Dans "L'ÉveiI de la glèbe" (Growth of the Soil), pour lequel il reçoit le prix Nobel en 1920, Hamsun utilise une prose simple, sans fioritures, adaptée au style de vie dépouillé de la communauté paysanne qu'il dépeint. Débutant avec l'arrivée solitaire d'un homme au fin fond de la Norvège, le roman suit ce dernier tout au long du récit alors qu'il défriche la terre, construit sa ferme, se marie et fonde une famille. Ce héros solitaire qui crée sa propre destinée procure une dimension épique à un roman qui explore les difficultés auxquelles sont confrontés ceux qui vivent de la terre, et présente la solitude ressentie au sein des petites communautés rurales. Même s'il ne compose pas un hymne à la gloire d'une campagne idyllique, Hamsun fait l'éloge dans son récit des qualités de gens travailleurs, à la pensée simple, dont la vie est rythmée par les cycles de la nature. L'idée de répétition est l'une des clés de ce roman qui ne manque pas d'éléments sombres, tels que l'égoïsme ou même l'infanticide. ll retrace sur deux générations les modifications que fait subir l'homme à la terre, et décrit les changements technologiques inévitables qui apparaissent lentement et transforment les méthodes agricoles. Saga familiale, le livre analyse aussi les problèmes, tensions et amours familiales, lorsque la jeune génération arrive à maturité et que les parents vieillissent...

Parmi les plus importants écrivains danois de l'époque, il convient de citer Herman Bang (1857-1912), Holger Drachmann (1846-1908), Jens Peter Jacobsen (1847-1885) et Henrik Pontoppidan (1847-1943). Holger Drachmann (1846-1908), peintre associé aux artistes de Skagen, adapta la philosophie naturaliste à la poésie, est un écrivain incontournable de cette époque. ll produisit en outre de magnifiques exemples d'histoires courtes, notamment son recueil de 1877, "Sange ved Havet ; Venezia" (Chants de la mer, Venise)....

Herman Bang (1857-1912)

Fils d'un pasteur qui mourut fou, Herman Bang aurait voulu être acteur de théâtre mais dut se réfugier dans le journalisme et la critique, et, accablé par une sensibilité d'écorché, il ne put jamais se débarrasser d'un sentiment pessimiste et décadent, le titre de son premier roman, "Familles sans espoir" (Haabløse Slægter, 1880), résume sa pensée. Par la suite, il écrira des "Nouvelles excentriques" (Excentriske Noveller, 1885) et un recueil, "Les Existences tranquilles" (1886) qui contiennent un chef-d'œuvre, la nouvelle «Au bord de la route» (Ved Vejen, 1886) ...

Bang décrit l'effritement de l'aristocratie et la montée d'une bourgeoisie vulgaire et donne une voix à ceux qui n'en ont pas : les femmes mal mariées, les artistes ratés, les aristocrates déchus, les simples d'esprit.C'est un chroniqueur de la fin d'un monde quand Hamsun livre son total mépris de la société moderne, démocratique et industrielle. Témoin discret, le premier "peint" avec les mots, des moments, des atmosphères, des sensations fugaces, tandis que le second plonge dans la psyché tourmentée et les flux de conscience de ses personnages...

Son style impressionniste, fait de fragments, de sensations et de focalisation sur le détail insignifiant, annonce le cinéma et le roman moderne du XXe siècle. Des réalisateurs comme Carl Th. Dreyer (dont le film « Ordet » a une parenté spirituelle avec Bang) ou les auteurs du Nouveau Roman lui doivent beaucoup.

«Au bord de la route» (Ved Vejen, 1886)

Katinka, héroïne de cette nouvelle, vit auprès de son mari, le chef de gare Bai, dans la petite maison à côté du chemin de fer, entourée de Marie, sa fidèle bonne, de l'employé de la gare, de Mme Abel et de ses filles à marier. Sa seule amie est la fille du vieux pasteur Linde, qui mène une existence inquiète et cache la profondeur de ses sentiments pour le jeune pasteur Andersen derrière un jargon d'une gaieté forcée.

Katinka poursuit sa vie tranquille jusqu'au moment où arrive Huus, le nouveau régisseur de Kiaer : entre elle et Huus naît un amour timide, presque naïf, assez mélancolique, qui à vrai dire ne trouble pas beaucoup sa tranquillité, mais qui lui donne un bonheur doux et calme, et qui atteint son sommet lorsqu'ils vont ensemble à la foire avec Bai. De retour de cette excursion, elle se rend chez son frère et revoit la ville où elle est née. Elle découvre soudain que la vie est triste, pesante et laide quand elle voit sa belle-sœur, sans cesse enceinte, entourée d'une horde d'enfants, ou qu'elle rencontre son amie Thora Berg, autrefois jeune fille rieuse et courtisée, aujourd'hui femme mariée, désillusionnée, résignée.

Pendant son séjour en ville, elle apprend que Huus est parti. Elle rentre précipitamment, mais pour ne retrouver partout que le souvenir de l'homme qu'elle avait aimé. Toute son énergie, toute sa force vitale la quittent et elle meurt peu après. Bai se remarie avec une des demoiselles Abel et les existences tranquilles continuent de somnoler au bord de la route, toutes sauf celles d'Agnès Linde et du jeune pasteur Andersen, qui se sont enfin avoué leurs véritables sentiments.

"Le printemps était arrivé.

Un après-midi, la fille du pasteur vint chercher Katinka et elles allèrent se promener le long de la rivière. Le petit Bentzen avait bricolé un banc sous quelques saules, près du pont du chemin de fer. Elles s'assirent là et travaillèrent jusqu'à ce que le train de l'après-midi arrive. Les gardes sur cette section les connaissaient et leur firent signe.

« La meilleure chose à faire serait de partir, dit Agnes Linde en regardant le train s'éloigner. J'y pense tous les jours.

— Oh, mais, Agnes…

— Oui, ce serait la meilleure chose – pour nous deux – que lui ou moi parte. »

Et elles discutèrent de cet éternel sujet pour la millième fois.

C'était un jour au milieu de l'hiver. Agnes Linde et le vicaire passèrent devant, revenant de l'étang où ils avaient patiné, et le vicaire dut entrer dans la gare pour poster une lettre et il engagea la conversation avec Bai.

Agnes entra dans le living-room avec ses patins sur le bras. Elle était très brusque et se contenta de répondre « Oui » et « Non » à tout ce que disait Katinka. Puis, après s'être tenue près de la fenêtre à regarder dehors, elle éclata soudain en sanglots.

« Qu'y a-t-il, Mademoiselle Linde ? Êtes-vous malade ? dit Katinka en s'approchant d'elle et en lui passant un bras autour des épaules. Qu'est-ce qui ne va pas, au nom du ciel ? »

Agnes Linde lutta contre ses larmes. Mais ses sanglots ne firent que redoubler. Elle écarta le bras de Katinka.

« Laissez-moi entrer ici », dit-elle en se dirigeant vers la chambre.

Là, elle se jeta sur le lit et raconta tout à Katinka dans un torrent de mots, comment elle aimait Andersen, mais lui ne faisait que jouer avec elle, et elle n'en pouvait plus.

Depuis ce jour, Katinka avait la confiance de la fille du pasteur.

Katinka avait l'habitude qu'on se confie à elle. Cela avait été pareil quand elle était une jeune fille à la maison, aussi. Les cœurs en souffrance venaient tous à elle. C'était sans doute à cause de sa manière tranquille et parce qu'elle-même ne disait jamais grand-chose. Elle était la personne idéale pour écouter les autres.

La fille du pasteur venait presque tous les jours et passait des heures avec Katinka. C'était la même chose à chaque fois : son amour et lui. Et chaque jour, elle racontait les choses comme si elles étaient nouvelles, même si elle les avait déjà dites mille fois.

Puis, quand elle avait parlé pendant trois ou quatre heures et avait finalement commencé à pleurer, Agnes rangeait sa couture :

« Oui, nous formons un drôle de couple, en effet », concluait-elle.

Maintenant que le printemps était arrivé, elles s'asseyaient près du ruisseau.

Agnes parlait et Katinka écoutait. Elle était assise, les mains sur les genoux, regardant au-delà des prés. Il y avait une légère brume au loin, et le creux de la vallée ressemblait à un grand lac bleu. On ne distinguait plus le lac du ciel ; ce n'était plus qu'un même bleu naissant. Avec les groupes de saules comme des îles dans la mer.

Agnes racontait les premiers temps, quand elle était rentrée de Copenhague et avait rencontré Andersen. Des mois avaient passé, et elle n'avait tout simplement pas réalisé qu'elle tenait à lui.

Katinka écoutait et n'écoutait pas. Elle connaissait le thème et hochait silencieusement la tête.

Mais petit à petit, elle avait appris à connaître l'amour de l'autre. Elle le connaissait, lui et toutes les émotions qui l'accompagnaient. Elle les partageait comme si elles étaient siennes. Bien sûr, elles ne parlaient jamais d'autre chose.

Et elle se sentait à l'aise avec tous ces mots d'amour. Ses pensées se familiarisaient tant avec tout ce qui appartenait à l'amour, du moins chez ces deux étrangers.

Après avoir accompagné Agnes Linde une partie du chemin puis être rentrée chez elle, elle pouvait rester assise pendant une demi-heure dans le pavillon d'été près du sureau, au fond du jardin. Et c'était comme si tous ces mots d'amour flottaient dans l'air autour d'elle, et elle les entendait à nouveau et y réfléchissait.

Il était dans la nature de son caractère tranquille et plutôt passif que les mots et les pensées, qui lui étaient maintenant si familiers, lui reviennent en tête, encore et encore, sur la route, en rentrant chez elle.

Et ils l'enveloppaient comme un cocon. Ils se transformaient en rêves qui l'emmenaient loin, dans des royaumes dont elle n'avait guère conscience...."

Le personnage de Katinka est inspiré de celui de Jeanne dans "Une vie", de Guy de Maupassant, peut-être aussi de Nora de "La Maison de poupée", d'Ibsen, mais c'est une Nora qui sombre dans la résignation. "Au bord de la route" est l'une des œuvres les plus typiques de l'art impressionniste de Bang, inspiré de Jonas Lie, cet art qui exclut entièrement l'intervention de l'auteur, soit par des commentaires, soit par des descriptions, tout n'y est que dialogue, gestes, impressions, d'où le style parfois déroutant, mais d'une très grande puissance de suggestion.

"Tine" (Tina, 1889) est son chef-d'œuvre absolu.

Le roman se déroule pendant la guerre des Duchés (1864) et suit la destinée tragique de Tina, une jeune femme simple sur l'île d'Als. Bang n'écrit pas un roman de guerre héroïque, mais l'antithèse : il montre l'impact de l'histoire sur les petites gens, l'absurdité de la guerre et l'écrasement de l'individu. La prose est d'un impressionnisme fulgurant : les paysages, les bruits, les silences en disent plus long que les dialogues. C'est une méditation intemporelle sur l'innocence sacrifiée, l'impuissance face aux forces historiques et la résistance silencieuse de l'amour. Son traitement de la guerre, loin de toute glorification, reste d'une modernité saisissante.

« Les Sans-Espoir » est le titre sous lequel il a été traduit et publié en français. C'est une traduction littérale d'un autre de ses romans, "Haabløse Slægter" (Générations sans espoir, 1880), mais par un glissement courant, c'est ce titre puissant qui a été attribué à "Tine" en France, probablement pour souligner le thème central du désespoir qui y règne.

Dans son roman "Stuk" (Stuc, 1887), Copenhague, avec son capitalisme superficiel et son évolution sociale permanente des debuts de la modernisation, sert de cadre à l'histoire d'amour d'un jeune homme dont la fin demeure inexplicable. Stuk" est un texte charnière dans la carrière de Bang, souvent négligé car éclipsé par "Les Sans-Espoir" et "Au bord du Chemin". Pourtant, c'est peut-être son portrait le plus cruel de la société moderne. Le parallèle avec Zola et les naturalistes est essentiel, mais il faut souligner comment Bang dépasse le naturalisme par son impressionnisme - comme dans la scène du café où la forme épouse le fond de manière géniale.

Le roman suit la famille Hoff, et plus particulièrement les sœurs Hoff, qui vivent dans un hôtel particulier décati dont les murs sont recouverts de stuc. Cette maison est une métaphore de leur vie : une façade majestueuse qui cache la ruine et le vide intérieur. Tout n'est que représentation, codes sociaux, et lutte désespérée pour maintenir les apparences. Bang décrit une classe sociale qui a perdu sa raison d'être. L'aristocratie n'a plus de pouvoir politique réel et la bourgeoisie n'a que l'argent et les manières empruntées. Ils s'agitent dans un vide social, organisant des fêtes, colportant des ragots, et se livrant à des intrigues amoureuses futiles. Le personnage de William Hoff, le fils faible et influençable, est un archétype de l'être sans volonté, écrasé par le qu'en-dira-t-on. Bang montre par une accumulation de détails sensoriels et de scènes apparemment anodines, les conversations vides et répétitives, le bruissement des robes dans les salons, le cliquetis des tasses de thé, les regards qui jugent, les sourires forcés...

Après deux volumes de souvenirs, "La Maison blanche" (1910) et "La Maison grise" (1912), Bang finira solitaire, comme il aura vécu, après de nombreux voyages qui le mèneront en Amérique, où il mourra ...

"Det hvide Hus", "La Maison Blanche", condense tous les thèmes chers à Bang, la décadence d'une famille aristocratique, le poids du passé, les secrets de famille et la figure de l'observateur extérieur (un jeune homme qui vient séjourner dans la maison). L'atmosphère est lourde, étouffante, magnifiquement rendue par la technique impressionniste de Bang....

Henrik Pontoppidan (1857-1943)

Le romancier naturaliste Henrik Pontoppidan, un naturalisme qu'il dépasse par sa profondeur et sa compassion, est celui qui, avec des recueils de nouvelles tel que "Les Ailes coupées" (Staekkede Vinger, 1881), va introduire dans la littérature danoise le genre du réalisme social en fustigeant les injustices qui accablent les déshérités et en accusant la société d'hypocrisie. Trois grands romans, pessimistes et radicaux, émergent de son oeuvre, "La Terre promise" (Det Forjaettede Land, 1891-1895), "Pierre le chanceux" (Lykke-Per, 1898-1904), un récit semi-autobiographique, et "Le Royaume des morts" (De Dødes Rige, 1912-1916). Pontoppidan y évoque la campagne danoise entre 1877 et 1887, à l'époque où le libéralisme tente de s”affirmer, sans parvenir à pénétrer les esprits farouches et sectaires. Tenter héroïquement de lutter contre les innombrables déterminismes qui pèsent insidieusement sur nous, milieu, enfance, éducation, entre autres, mène au silence, au désespoir ou à la maladie mentale, et nul ne peut, en fin de compte, se vanter de peser victorieusement contre le destin. Il obtiendra, avec Karl Gjellerup, le prix Nobel en 1917.

"La Terre promise" (Det Forjaettede Land, 1891-1895)

Trilogie romanesque publiée en 1898 en un volume, les trois livres ayant paru séparément en 1891, 1892 et 1895. "Terre natale" (Muld) décrit la lutte sournoise qui oppose le vieux pasteur, Tönnesen, à son jeune vicaire, Emmanuel Hansted; celui-ci répand parmi la jeunesse paroissiale les théories d'un libéralisme religieux inspiré de Nicolai Grundtvig (pasteur écrivain danois, il avait dès 1810 provoqué le clergé par son sermon "Pourquoi la parole du Seigneur a-t-elle déserté sa maison ?"). Dans son aveugle obstination, Tönnesen rejette même les aspects les mieux fondés de ces théories, et ses fidèles l'abandonnent peu à peu pour Emmanuel. Ce bourgeois, fils d'un conseiller d'Etat, décide, dans un élan de retour à la nature, d`épouser Hansine, une pauvre villageoise, sans s'apercevoir qu`il y est amené par les machinations du tisserand Hansen, instigateur de la lutte des classes.

Le second volume, "La Terre promise", débute avec un Emmanuel, heureux époux et père depuis sept ans, aux prises avec la réalité quotidienne. La terre qu'il cultive seul, selon l'idéal évangélique, ne suffit pas à nourrir sa famille. Hansen, le tisserand devenu fanatique, excite ses ennemis contre lui. A la mort de son fils aîné, Emmanuel en vient à douter de Dieu et, revoyant la fille de son ancien pasteur, la belle et élégante Ragnild Tönnesen, si différente de la timide Hansine, il se souvient du monde qui jadis fut le sien. Désarmé, torturé par le doute et par le remords, Emmanuel renonce à la lutte ; dans l'espoir de trouver la paix, il revient à la maison paternelle. Hansine, qui sait depuis longtemps tout ce qui la sépare de son mari, refuse de le suivre, mais le pousse à partir avec ses enfants qui jouiront, dans la capitale, d'une vie plus facile.

Le dernier volume, "Le Jour du Jugement" (Dommens Dag) montre un Emmanuel séparé de sa femme, libre de tout souci matériel, et cherchant en vain à retrouver l'assurance de sa mission religieuse, - tout en luttant contre l'attrait qu`il éprouve pour Ragnild. Lorsque le Seigneur lui envoie enfin un signe, sous la forme d'un songe où le tisserand Hansen le conjure de revenir dans sa paroisse, déchirée par le fanatisme de sectes rivales, sa raison sombre, et il ne tarde pas à succomber dans un asile d'aliénés. Sa tombe, élevée sur une colline, près du village où il avait cru trouver la "Terre promise", devient un lieu de pèlerinage pour un groupe de fanatiques, dont la secte a pris son nom.