- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Wilhelm Raabe (1831-1910), "Stopfkuchen" (1891) - Franz von Lenbach (1836-1904) - Fritz von Uhde (1848-1911) - Gerhart Hauptmann (1862-1946), "Die Weber" (1892) - Hermann Sudermann (1857-1928), "Récits lituaniens" (Litauische Geschichten, 1917) - George Hendrik Breitner (1857-1923) - ...

Last update: 12/31/2016

La littérature allemande connaît une nouvelle période d'éclat à partir de 1890, alors que l'Allemagne s'engage dans une nouvelle période politique sous l'impulsion du "jeune empereur" Guillaume II. Plus urbanisée, plus industrialisée, mais plus prolétarisée, l'Allemagne entend prendre sa place dans le monde. Tard venu en Allemagne, le naturalisme atteint le public en 1889 avec "Avant le lever du soleil", de G. Hauptmann : si ce courant n'a qu'une existence éphémère, c'est par rapport à lui que le monde littéraire va se construire.... Les masses, quant à elles, deviennent progressivement un objet littéraire, mais non encore sujet...

Quant à Gerhart Hauptmann, l'auteur du premier «drame de masse» de la littérature allemande, c'est un tracé particulièrement sinueux qu'observeront tant sa vie que son oeuvre, entre réalité du monde quotidien et conception d'un monde rêvé, seul moyen de supporter le tragique de la vie. C'est ainsi que sa célèbre révolte des tisserands n'est pour lui, le dit-il, qu'une forme d'évasion, aspiration et nostalgie (Sehnsucht).

A son naturalisme succèdera la quête d'un autre monde, ce sera Pippa et l'idéal de la beauté méditerranéenne, mais un rêve qui lui

aussi finira par disparaître. Il est vrai que la Première Guerre mondiale porte avec elle tout un effondrement de la conscience morale et religieuse, c'est dans la conséquence de ce pessimisme

profond que le naturalisme cède au symbolisme. On se souvient comment Thomas Mann a caricaturé cette incapacité à maîtriser une pensée claire, logique et rectiligne dans son roman "La Montagne

Magique" (Der Zauberberg) sous les traits de Mynheer Peeperkorn ..

Dans la littérature allemande, "Les Tisserands" (Die Weber) de Gerhart Hauptmann est une oeuvre paradoxale, qui dépasse infiniment les intentions et la personnalité de son auteur ...

On a noté le singulier décalage entre la puissance dramatique de l'œuvre, son statut de premier drame de masse, et le fait que son auteur ne prônait guère la révolution. Hauptmann a créé une œuvre d'une objectivité naturaliste si brute et d'une innovation formelle si audacieuse qu'elle a dépassé son cadre pour devenir un symbole.

En montrant la misère et la révolte avec une force tragique et réaliste, sans prendre la posture du militant, il a produit une œuvre bien plus complexe et durable qu'un simple pamphlet révolutionnaire. Sa célébrité mondiale vient de ce qu'elle est à la fois un chef-d'œuvre du naturalisme, une pierre angulaire de l'histoire du théâtre et un document humain d'une intensité rare. Son "contenu peu révolutionnaire" au sens strict est compensé, et même dépassé, par une révolution esthétique qui a eu un impact culturel et social profond et durable.

La dernière décennie du XIXe siècle sera marquée l'arrivée progressive d'une génération d'écrivains d'importance qui vont permettre à la littérature de langue allemande d'acquérir une notoriété mondiale. Dès le début, le naturalisme scientifique et l'influence de Zola seront contrebalancés par des influences nordiques (Ibsen) ou russes (Tolstoï, Dostoïevski). Le symbolisme sera représenté par S. George et son cercle; le néoromantisme avec E. Stucken, E. Hardt ou K. G. Vollmoeller, mais aussi E. von Keyserling, R. Huch, I. Kurz ou Lou Andreas-Salomé; impressionnisme avec les premières oeuvres de H. Hesse, J. Wassermann, H. von Hofmannsthal.Thomas Mann traite des thèmes néoromantiques dans une forme réaliste inspirée de Fontane. Son frère Heinrich, grand admirateur de Zola, se fait le peintre de la société wilhelminienne ...

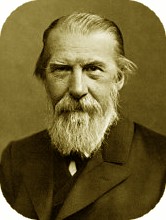

Wilhelm Raabe (1831-1910)

En 1857, la littérature allemande, sous Bismarck, semble se replier sur elle-même, loin des Flaubert, Balzac, Zola.. La solitude de Wilhelm Raabe,

- autodidacte né à Eschershausen (petite ville du duché de Brunswick), passant sa jeunesse à Wolfenbüttel, devenant apprenti libraire et s'adonnant sans frein à la lecture, - semble

extrême. Loin de tous les centres culturels de l'époque, il écrit pourtant un premier roman en 1857, "Die Chronik der Sperlinggasse" (Chronique de la rue aux moineaux). Suivent "Der Junker

von Denow" (Le Hobereau de Denow, 1858), "Ein Geheimnis" (Un secret, 1860), "Die Leute aus dem Walde" (Les Gens de la forêt, 1863), "Der Hungerpastor" (Le Pasteur famélique, 1864), "Abu Telfan"

(1867), "Deutscher Mondschein" (Clair de lune allemand, 1873). Il s'installe à Braunschweig en 1870, toujours plongé dans la même solitude. Les quelques écrivains comme Fontane, évoquant

"Pfistersmühle" (1884) semblent partager un même constat : "c'est tout à fait Raabe ; brillant et dépourvu de goût, profond et vide.." Il lui faut attendre les années 1890, avec son roman

"Stopfkuchen", pour acquérir un peu de notoriété...

"Der Hungerpastor" (Le Pasteur Affamé - 1864) sera l'un de ses romans les plus célèbres et l'un de ses premiers grands succès. C'est un Bildungsroman (roman de formation) qui suit la vie de deux hommes aux destins opposés : Hans Unwirrsch, un garçon pauvre qui rêve de savoir et devient pasteur ("le pasteur affamé" de spiritualité), et son ami d'enfance Moses Freudenstein, un juif assimilé et cynique qui sombre dans l'égoïsme et la manipulation.

"Stopfkuchen, Eine See- und Mordgeschichte" (Gros Gourmand, 1891)

"Es liegt mir daran, gleich in den ersten Zeilen dieser Niederschrift zu beweisen oder darzutun, daß ich noch zu den Gebildeten mich zählen darf.

Nämlich ich habe es in Südafrika zu einem Vermögen gebracht, und das bringen Leute ohne tote Sprachen, Literatur, Kunstgeschichte und Philosophie eigentlich am leichtesten und besten

zustande..."

C'est l'histoire d'une vie, celle de Heinrich Schaumann, dit Stopfkucken, un enfant goinfre, obèse, considéré comme un idiot, une jeunesse malheureuse vécue dans la solitude, en marge de toute société possible, famille, école : il va relever le défi de ce destin de réprouvé, sur fonds de larmes, de souffrances, mais avec un humour très particulier : pour survivre, il lui faut en effet quelques principes, s'en tenir par exemple à son appétit, dévorer ses tartines avec "un quart de mélancolie et trois quart de jouissance", la nonchalance du goinfre va se métamophoser en une patience quasi inébranlable.

Il rencontre ainsi une autre âme retranchée dans la solitude, Tinchen Quakatz, la fille de l'homme (M. Quakatz) que tout le village accuse à tort du meurtre. Tinchen vit elle aussi en paria, retranchée avec son père dans la ferme fortifiée de la "Rote Schanze", symbole de leur exclusion. Leur union est bien plus qu'une simple histoire d'amour : c'est la rencontre de deux âmes solitaires qui se reconnaissent et bâtissent ensemble un monde alternatif, un royaume (la Rote Schanze) en marge de la société qui les a rejetés. Stopfkuchen, l'éternel moqué, devient le roi de ce petit domaine, et par son intelligence patiente, il parvient à résoudre le mystère et à laver l'honneur de sa femme et de son beau-père.

Fritz von Uhde (1848-1911)

Né à Wolkenburg (Saxe), Fritz von Uhde, après une carrière militaire, travaille à Paris chez le peintre hongrois Munkácsy (1879-1880) puis se fixe à Munich

pour peindre tableaux de genre, transcriptions bibliques et représentation du monde paysan sur un mode réaliste, voire sentimentaliste. On sait que sa technique picturale, claire et légère, se

tourna avec facilité vers l'impressionnisme en toute fin de sa carrière.

(1883) - Arrival of the Organ Grinder -Hamburger Kunsthalle - (1885) - Man Dressing - Niedersächsisches Landesmuseum - Hanover - (circa 1887-1888)

- Christ with the Peasants - Musée d'Orsay, Paris - (1890) - Schwerer Gang (Gang nach Bethlehem) - Neue Pinakothek, München...

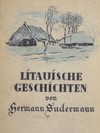

Hermann Sudermann (1857-1928)

Sudermann est un des principaux représentants avec Hauptmann du naturalisme allemand et l'un des auteurs dramatiques les plus représentatifs du règne de Guillaume II. Né dans le territoire de Memel, Hermann Sudermann abandonne un apprentissage en pharmacie pour faire des études d'histoire et de philosophie à Königsberg. Après un échec comme acteur, il gagne sa vie dans l'enseignement privé et rédige des articles de journaux, et connaît subitement, à quarante-deux ans, la célébrité : sa pièce, "L'Honneur" (Die Ehre, 1890) est jouée dans le monde entier, et au cours de la décennie suivante, il comptera parmi les auteurs les plus représentés. Un succès d'autant plus surprenant qu'un mois auparavant, le drame de Hauptmann "Avant que le soleil se lève" (Vor Sonnenaufgang) avait provoqué un scandale. Mais la pièce de Sudermann répond en tous points aux goûts du public, on y trouve plus de pathétique que de critique sociale : une jeune ouvrière entretient une liaison avec le fils d'un conseiller commercial. Cette disparité sociale va de pair avec une séparation des lieux : la famille Heinecke habite sur cour tandis que le jeune Mühlingk reçoit ses amis (représentants types de la bonne société : le sportif ridicule, l'officier de réserve, le jeune fainéant) dans l'appartement qui donne sur la rue. Le problème central, l'honneur, est appréhendé sous plusieurs aspects : le vieux conseiller tente de racheter celui de la jeune ouvrière grâce à une forte somme d'argent ; un ancien officier a été contraint de quitter l'armée pour dettes ; le frère de l'héroïne, enfin, incarne le principe de l'honneur dans toute sa rigidité.

Après la "Fin de Sodome" (Sodoms Ende, 1891), description souvent outrancière de travers mondains dans le quartier chic de Berlin, "Patrie" (Heimat, 1893) connaît un immense succès. Plus encore que dans son premier succès, Sudermann est parvenu à réunir en un seul drame la gamme complète des clichés de cette époque : la fille d'un officier, cantatrice mondialement célèbre, rentre chez son père après douze ans d'absence. Celui-ci est prêt à lui pardonner sa vie libertine. Mais l'héroïne, dont on nous a exposé l'opiniâtre stupidité pendant deux actes et demi, se met à défendre sa licence passée, la nécessité du péché et le droit à la maternité en dehors des liens conjugaux. Désespéré, son père veut la tuer. Au moment de lever son revolver, cependant, il succombe à une crise cardiaque.

C'est alors, que sous les feux des diatribes d'Alfred Kerr, célèbre critique de son temps particulièrement percutant, Sudermann décide d'abandonner le théâtre pour la nouvelle : "Récits Lituaniens" (Litauische Geschichten, 1917), "le Voyage à Tilsit" (Die Reise nach Tilsit), où un pêcheur, séduit par sa servante, emmène sa jeune femme à la ville avec l'intention de la noyer au retour, puis change d'avis, se confesse, et sauve sa femme lorsque la barque chavire par accident.

"Récits lituaniens" (Litauische Geschichten, 1917)

Recueil de nouvelles, considérée comme la meilleure œuvre, dans le genre épique, de Sudermann, un des principaux représentants avec Hauptmann du naturalisme allemand. Déçu par les critiques qui avaient suivi ses bruyants succès, en particulier celui de "La Maison paternelle", l`écrivain s'était retiré dans sa terre natale, près de Memel, et y avait retrouvé la vigueur narrative de sa jeunesse. La nouvelle "Jons et Erdme ", la troisième du recueil, est écrite sous l'influence de Knut Hamsun et développe le thème de la lutte de l'homme contre les forces adverses de la nature, pendant l'assèchement d'un marais. Jons et sa compagne doivent construire leur cabane sur un sol boueux, en recourant à tous les moyens, même le vol, car tout est à faire ; chaque résultat obtenu, même le plus minime, est pour eux une conquête mémorable. Deux filles naissent bientôt, qui "devront aller de par le monde vêtues de soie et de velours". Les colons s'aident l'un l'autre et l'assèchement se poursuit ; mais la crainte de l'inondation, menace suspendue sur leur tête comme la mort, pèse sur chacun. Un criminel qui vient de sortir de prison voudrait se joindre à eux et retrouver ainsi sa place parmi les hommes, mais tous le fuient. Lorsque survient l'inondation, la cabane de l'ancien prisonnier, que celui-ci avait fabriquée en prévision du désastre, flotte comme un radeau, et il y recueille autant de personnes qu'elle peut en contenir. Le vieux forçat exulte, car il a retrouvé l'estime des hommes. Le désastre est surmonté. Le destin frappera Jons plus tard, avec la trahison de ses filles et de sa femme, qui, par amour maternel, l'abandonne pour les suivre. A la violence des éléments répond la violence des passions humaines. De la lutte, de la douleur et de la destruction naît un pathétique impitoyable, "réaliste", qui semble nous reporter aux origines de la vie humaine sur la terre et se confondre avec ses causes premières et profondes. Dans une autre nouvelle, le héros, un criminel, se rachète à travers ses souffrances et son amour pour la fille de sa victime. Plus loin, c'est le drame de la solitude, représenté par une femme séduisante, aimée mais toujours solitaire, intérieurement lointaine, même dans l'intimité conjugale; elle ne se sentira moins seule qu'à la mort de son mari, devant sa tombe.

Gerhart Hauptmann (1862-1946)

Né à Ober Salzbrunn en Silésie, fils d'un aubergiste de Salzbrunn et descendant d'une famille de tisserands, Gerhart Hauptmann se consacre à la sculpture (1885), étudie les sciences naturelles, entreprend plusieurs voyages (Das Abenteuer meiner Jugend, 1937). Il se fixe à Berlin et entre dans sa période dite "naturaliste", la littérature allemande se détournant du réalisme du XIXe siècle : ses deux premiers drames, "Avant le lever du soleil" (Vor Sonnenaufgang, 1889) et "Les Tisserands" (Die Weber, 1893). "Avant le lever du soleil" est une tragédie au cours de laquelle Hélène, fille cadette d'une famille de paysans silésiens dégénérés mais enrichis et rendus oisifs par la découverte du charbon dans leur sous-sol, ne peut échapper à la malédiction familiale et se donne la mort. "Les Tisserands" (Die Weber, 1893) mettent en scène la masse des travailleurs (premier drame de masse de la littérature allemande), opposés à l'entrepreneur Dreissiger, représentant de la classe de riches parvenus. La pièce est interdite un temps, mais ne prône en fait que la résignation.

Et c'est dans cet esprit que Hauptman entre progressivement dans sa seconde période littéraire, qui correspond par ailleurs à son second mariage, en 1904 : à la réalité par trop sordide, il se tourne vers l'imaginaire, l'allégorie : (l'Assomption de Hannele Mattern, 1894 ; la Cloche engloutie, 1897 ; Et Pippa danse, 1906), le Garde-barrière Thiel (1892), L'Hérétique de Soana (1918) prône le retour à une religion dionysiaque de la nature. Emmanuel Quint, le fou en Jésus-Christ (1910) est imprégné de souvenirs piétistes.

Les œuvres de la vieillesse, romans (Lîle de la Grande Mère, 1924 ; Winckelmann, 1954) ou épopées en vers (Till Eulenspiegel, 1927 ; le Grand Rêve, 1942), inclineront à l'expression allégorique ...

"Die Weber" (1892, Les Tisserands)

Les deux premiers drames de Hauptmann, "Avant le lever du soleil" (Vor Sonnenaufgang, 1889) et "Les Tisserands" (Die Weber, 1893) mettent en scène la masse des travailleurs réduits à l'esclavage et à la famine, opposés à une classe de riches parvenus. "Les Tisserands" se situe dans les années 1844, années d'essor industriel et de grande misère ouvrière, allusion directe à la situation contemporaine : Hauptmann n'obtint pas immédiatement le droit de faire jouer sa pièce, qui obtint un grand succès par ailleurs. Si Hauptmann sut dépeindre l'impitoyable oppression des tisserands, face à l'entrepreneur Dreissiger, il n'entend pas transmettre le moindre message révolutionnaire. Il n'est pas de héros, lorsque l'un des personnages se détache de la foule, il se contente de parler au nom de celle-ci et non pour lui-même. Fontane l'a déjà souligné : "la pièce est un double avertissement dirigé à la fois vers le haut et vers le bas, et qui s'adresse à la conscience des deux partis". La mort de Hilse, seul à ne pas participer à la révolte, donne au drame une dimension existentielle.

"... Es ist ein schwüler Tag gegen Ende Mai. Die Uhr zeigt zwölf. Die meisten der harrenden Webersleute gleichen Menschen, die vor die Schranken des Gerichts gestellt sind, wo sie in peinigender Gespanntheit eine Entscheidung über Tod und Leben zu erwarten haben. Hinwiederum haftet allen etwas Gedrücktes, dem Almosenempfänger Eigenthümliches an, der, von Demüthigung zu Demüthigung schreitend, im Bewußtsein nur geduldet zu sein, sich so klein als möglich zu machen gewohnt ist. Dazu kommt ein starrer Zug resultatlosen, bohrenden Grübelns in aller Mienen. Die Männer, einander ähnelnd, halb zwerghaft, halb schulmeisterlich, sind in der Mehrzahl flachbrüstige, hüstelnde, ärmliche Menschen mit schmutzigblasser Gesichtsfarbe: Geschöpfe des Webstuhls, deren Kniee in Folge vielen Sitzens gekrümmt sind; ihre Weiber zeigen weniger Typisches auf den ersten Blick; sie sind aufgelöst, gehetzt, abgetrieben, während die Männer eine gewisse klägliche Gravität noch zur Schau tragen – und zerlumpt, wo die Männer geflickt sind. Die jungen Mädchen sind mitunter nicht ohne Reiz; wächserne Blässe, zarte Formen, große, hervorstehende, melancholische Augen sind ihnen dann eigen."

C'est un jour lourd et étouffant, vers la fin du mois de mai. La pendule marque midi. La plupart des tisserands qui attendent ressemblent à des gens traduits devant la barre d'un tribunal, et qui, dans une tension angoissante, s'apprêtent à entendre un verdict de vie ou de mort. En même temps, ils ont tous je ne sais quoi d'accablé, de propre au quémandeur, qui, avançant d'humiliation en humiliation, conscient de n'être que toléré, a pris l'habitude de se faire aussi petit que possible. À cela s'ajoute, sur tous les visages, la marque tenace d'une rumination stérile et obsédante. Les hommes, qui se ressemblent tous, mi-nains, mi-pédants, sont pour la plupart des êtres chétifs, à la poitrine creuse, qui toussotent, misérables, au teint d'une pâleur terreuse : des créatures du métier à tisser, dont les genoux sont cagneux à force d'être restés assis ; leurs femmes offrent au premier abord un type moins marqué ; elles sont défaites, harcelées, épuisées, tandis que les hommes affichent encore une certaine gravité pitoyable – et elles sont en haillons, là où les hommes sont simplement rapiécés. Les jeunes filles, parfois, ne sont pas sans charme ; elles ont alors une pâleur de cire, des formes délicates, de grands yeux saillants et mélancoliques.

La célèbre didascalie d'ouverture de la pièce, qui plante le décor et décrit avec une précision naturaliste l'état physique et moral des tisserands, suivie du premier échange dialogué, une véritable micro-représentation du système d'oppression qui régit la vie des tisserands....

CASSIRER NEUMANN Geld aufzählend.

Bleibt sechzehn Silbergroschen zwei Pfennig.

ERSTE WEBERFRAU dreißigjährig, sehr abgezehrt, streicht das Geld ein mit zitternden Fingern.

Sind se bedankt.

NEUMANN als die Frau stehen bleibt.

Nu? stimmt’s etwa wieder nich?

ERSTE WEBERFRAU bewegt, flehentlich.

A par Fenniche uf Vorschuß hätt’ ich doch halt a so netig.

NEUMANN

Ich hab a par hundert Thaler nötig. Wenn’s ufs Nötighaben ankäm –! Schon mit Auszahlen an einen andern Weber beschäftigt, kurz. Iber den Vorschuß hat Herr Dreißiger selbst zu bestimmen.

ERSTE WEBERFRAU

Kend’ ich da vielleicht ama mit’n Herr Dreißiger selber redn?

EXPEDIENT PFEIFER ehemaliger Weber. Das Typische an ihm ist unverkennbar; nur ist er wohlgenährt, gepflegt, gekleidet, glatt rasirt, auch ein starker Schnupfer. Er ruft barsch herüber.

Da hätte Herr Dreißiger weiß Gott viel zu thun, wenn er sich um jede Kleenigkeit selber bekimmern sollte. Dazu sind wir da. Er zirkelt und untersucht mit der Lupe. Schwerenoth! Das zieht. Er packt sich einen dicken Shawl um den Hals.

Macht de Thire zu, wer ’rein kommt.

DER LEHRLING laut zu Pfeifer.

Das is, wie wenn man mit Klötzen redte.

PFEIFER

Abgemacht sela! – Wage! Der Weber legt das Webe auf die Wage. Wenn Ihr ock Eure Sache besser verstehn thät’t. Treppn hat’s wieder drinne … ich seh gar nich hin. A guter Weber verschiebt’s Aufbäumen nich wer weeß wie lange.

BÄCKER ist gekommen. Ein junger, ausnahmsweise starker Weber, dessen Gebahren ungezwungen, fast frech ist. Pfeifer, Neumann und der Lehrling werfen sich bei seinem Eintritt Blicke des Einvernehmens zu.

Schwere Noth ja! Da soll eener wieder schwitzn wie a Laugensack.

ERSTER WEBER halblaut.

’s sticht gar sehr nach Regen.

DER ALTE BAUMERT drängt sich durch die Glasthür rechts. Hinter der Thür gewahrt man die Schulter an Schulter gedrängt, zusammengepfercht wartenden Webersleute. Der Alte ist nach vorn gehumpelt und hat sein Pack in der Nähe des Bäckers auf die Bank gelegt. Er setzt sich daneben und wischt sich den Schweiß.

Hier is ’ne Ruh verdient.

BÄCKER - Ruhe is besser wie a Beemen Geld.

DER ALTE BAUMERT - A Beemen Geld mechte ooch sein. Gun Tag ooch Bäcker!

BÄCKER - Tag ooch Vater Baumert! Ma muß wieder lauern wer weeß wie lange!

ERSTER WEBER -Das kommt nich druf an. A Weber wart’t an’n Stunde oder an’n Tag. A Weber is ock ’ne Sache.

CASSIRER NEUMANN énumérant l'argent.

Reste seize silbergroschen, deux pfennigs.

PREMIÈRE TISSEUSE une femme d'une trentaine d'années, très décharnée, ramasse l'argent avec des doigts tremblants.

Je vous remercie.

NEUMANN alors que la femme reste plantée là.

Eh bien ? Ce n'est toujours pas bon ?

PREMIÈRE TISSEUSE émue, d'un ton suppliant.

C'est que j'aurais vraiment besoin de quelques pfennigs d'avance.

NEUMANN - Moi, j'aurais besoin de quelques centaines de thalers. Si tout dépendait des besoins – ! Déjà occupé à payer un autre tisserand, brusquement. C'est à Monsieur Dreißiger lui-même de décider pour les avances.

PREMIÈRE TISSEUSE - Est-ce que je pourrais peut-être parler à Monsieur Dreißiger en personne ?

LE COMMIS PFEIFER ancien tisserand. Son caractère typique est indéniable ; seulement, il est bien nourri, soigné, bien habillé, rasé de près, c'est aussi un grand preneur de tabac. Il crie d'un ton rude.

Monsieur Dreißiger aurait, bon Dieu, fort à faire s'il devait s'occuper lui-même de chaque détail. C'est pour cela que nous sommes là. Il utilise un compas et examine à la loupe. Bon sang de bonsoir ! Ce courant d'air... Il s'enroule une épaisse écharpe autour du cou. Fermez la porte à ceux qui entrent.

L'APPRENTI haut, à Pfeifer.

C'est comme parler à un mur.

PFEIFER - C'est entendu, ça ! – Pesez ! Le tisserand pose la pièce de toile sur la balance. Si seulement vous vous y entendriez mieux dans votre travail. Il y a encore des marches dedans... je ne regarde même pas. Un bon tisserand ne retarde pas le dévidage on ne sait combien de temps.

BÄCKER est arrivé. Un jeune tisserand, exceptionnellement robuste, dont l'attitude est décontractée, presque insolente. À son entrée, Pfeifer, Neumann et l'apprenti échangent des regards complices.

Bon sang de bonsoir ! Il faut encore qu'on transpire comme un sac de lessive.

PREMIER TISSEUR à mi-voix. - Ça sent fort la pluie.

LE VIEUX BAUMERT se fraie un passage à travers la porte vitrée à droite. Derrière la porte, on aperçoit les gens du tissage, entassés épaule contre épaule, qui attendent. Le vieux s'est traîné jusqu'à l'avant et a posé son paquet près de Bäcker sur le banc. Il s'assoit à côté et essuie sa sueur.

Ici, on mérite un peu de repos.

BÄCKER - Le repos vaut mieux qu'une bénédiction d'argent.

LE VIEUX BAUMERT- Un peu d'argent ne ferait pas de mal non plus. Bonjour aussi, Bäcker !

BÄCKER - Bonjour aussi, Père Baumert ! On doit encore poireauter on ne sait combien de temps !

PREMIER TISSEUR - Peu importe. Un tisserand attend une heure ou un jour. Un tisserand n'est rien.

Acte I : La Maison du Fabricant Dreissiger

- Dreissiger : Le fabricant. Il n'est pas un monstre caricatural, mais un homme d'affaires pragmatique et méprisant, qui se croit victime des circonstances économiques.

- Pfeifer : Le contremaître. Ancien tisserand, il est méprisé par tous, à la fois par les ouvriers qu'il pressure et par les patrons qu'il sert. C'est un personnage lâche et hargneux.

- Les Tisserands (collectif) : Une foule d'hommes, de femmes et d'enfants faméliques qui viennent livrer leur toile et sont soumis à un examen humiliant.

La pièce s'ouvre sur une scène d'exploitation ordinaire. Les tisserands défilent pour faire examiner leur toile. Pfeifer, sous les ordres de Dreissiger, cherche la moindre imperfection pour réduire le paiement déjà misérable. Les dialogues révèlent l'ampleur de la misère : un homme, Becker, se rebelle verbalement contre les tarifs ; un autre, le vieux Baumert, raconte qu'il a dû tuer et manger son chien pour survivre. Dreissiger, depuis son bureau, se plaint de l'ingratitude des ouvriers et de la concurrence, refusant toute responsabilité.

Un moment clé est l'arrivée de Moritz Jäger, un ancien tisserand devenu soldat. Il revient avec une vision du monde élargie et un tempérament rebelle. En entendant la chanson séditieuse "Le Sanglant Tribunal" (qui devient le leitmotiv de la révolte), Dreissiger entre dans une colère rageuse et ordonne que Jäger soit jeté dehors.

Une exposition magistrale. Il établit la hiérarchie sociale immuable et le mécanisme d'exploitation. Hauptmann utilise le réalisme pour créer un sentiment d'oppression et d'injustice palpable. La misère n'est pas abstraite ; elle est incarnée par la faim du vieux Baumert et l'arrogance de Dreissiger. L'arrivée de Jäger, élément extérieur et instable, est l'étincelle qui va enflammer la poudrière.

Acte II : La Chaumière du Vieil Ansorge, la maison misérable de la famille Baumert.

- Le Vieux Baumert : Tisserand épuisé, résigné.

- Sa Femme : Malade et quasi-inconsciente, symbole de l'épuisement total.

- Ansorge : Un vieux tisserand voisin, également résigné.

- Moritz Jäger : L'élément déclencheur.

Le contraste avec l'Acte I est saisissant. On est au cœur de la misère. La famille Baumert mange le ragoût de chien. Le vieux Baumert et Ansorge parlent avec une résignation désespérée. L'arrivée de Jäger change tout. Il lit à haute voix la chanson "Le Sanglant Tribunal", qui décrit explicitement la violence des riches contre les pauvres et appelle à la vengeance.

La lecture de la chanson est un moment cathartique. Elle met des mots sur leur souffrance et légitime leur colère. Peu à peu, la peur et la résignation laissent place à une fureur collective. Jäger les exhorte à se révolter. Même les plus timorés, comme Baumert, sont gagnés par l'énergie de la foule.

C'est l'acte de la prise de conscience. Hauptmann montre comment la révolte naît non seulement de la faim, mais aussi de la dignité retrouvée. La chanson fonctionne comme un pamphlet politique et un cri de ralliement. La pièce devient un "drame de masse" : l'action n'est plus portée par des individus, mais par la transformation psychologique d'un groupe.

Acte III : Le Cabaret de M. Welzel

- Welzel : Le tenancier, neutre et pragmatique.

- Le Voyageur : Représentant la bourgeoisie extérieure, il est choqué par ce qu'il voit.

- Le Pasteur Kittelhaus : Représentant de la religion, qui prêche la résignation et l'acceptation de son sort.

- La Foule des Tisserands : De plus en plus nombreuse et déterminée.

L'acte se déroule dans un espace public. On y voit différents points de vue : le pasteur qui condamne l'ivrognerie et l'immoralité des pauvres, le voyageur horrifié par la misère, et les tisserands qui, goutte à goutte, arrivent au cabaret. La nouvelle se répand : la foule se dirige vers la maison de Dreissiger pour demander une augmentation.

L'atmosphère devient de plus en plus tendue. La chanson "Le Sanglant Tribunal" est reprise en chœur, devenant de plus en plus menaçante. L'acte se termine sur le départ des tisserands du cabaret pour rejoindre la révolte, laissant derrière eux le pasteur et le voyageur, impuissants et effrayés.

Cet acte est un accélérateur dramatique. Il montre la contagion de la révolte au-delà du cercle des plus misérables. C'est aussi un acte de polémique sociale : Hauptmann y confronte l'idéologie religieuse de la résignation (Kittelhaus) avec la réalité explosive de l'injustice. Le cabaret est une chambre d'écho où la rumeur et la colère s'amplifient.

Acte IV : La Maison de Dreissiger Saccagée

De retour chez Dreissiger, mais cette fois envahi par la foule.

- La Foule en Colère : Personnage principal de l'acte.

- Dreissiger & Famille : Terrifiés, ils fuient leur maison.

- Pfeifer : Cible principale de la colère, il doit aussi fuir.

C'est l'acte de la violence libératrice. La foule des tisserands encercle puis envahit la maison du fabricant. Dreissiger et sa famille s'enfuient par une porte dérobée. La foule se livre à un saccage méthodique et jubilatoire : les meubles sont brisés, les fenêtres défoncées, les comptes de l'entreprise jetés par les fenêtres.

Le moment le plus symbolique est la recherche de Pfeifer, le contremaître détesté, qui devient le bouc émissaire de tout le système. La destruction n'est pas un pillage pour voler, mais un acte de justice expiatoire et de purification.

Hauptmann ne romantise pas la violence. Elle est chaotique, brutale, mais aussi compréhensible. C'est l'apogée de la révolte. La pièce montre que lorsque les canaux normaux sont bouchés, l'explosion est inévitable. La destruction des "livres de comptes" est un geste hautement symbolique : c'est la destruction des instruments de leur oppression.

Acte V : La Chaumière du Vieux Hilse

Retour dans une chaumière de tisserand, mais celle du vieux Hilse.

- Le Vieux Hilse : Tisserand profondément pieux et conservateur. Il croit que la révolte est un péché contre Dieu et l'autorité établie.

- Gottlieb : Son gendre, d'abord réticent, puis gagné par la fureur.

-Luise : Sa femme, acerbe et révoltée.

Tandis que la rumeur du saccage arrive, la famille Hilse est déchirée. Luise, à bout, insulte son beau-père pour sa lâcheté et sa piété. Gottlieb, d'abord en colère contre les émeutiers, finit par les rejoindre quand des soldats arrivent pour réprimer la foule.

Le vieux Hilse reste seul, assis à son métier à tisser, refusant de se cacher. Il prie, affirmant que la résignation et la foi sont la seule voie. Alors qu'une fusillade éclate au loin, une balle perdue traverse la fenêtre et le tue sur le coup.

C'est une fin tragique, ambiguë et profondément pessimiste. La mort de Hilse est riche de sens :

Elle symbolise l'échec de la révolte (elle est réprimée) et l'échec de la résignation (elle ne protège pas). Elle montre que dans un conflit social, il n'y a pas d'issue individuelle. La neutralité est impossible.

Hauptmann était un des maîtres du mouvement naturaliste. Ce courant littéraire, influencé par des penseurs comme Darwin, Taine ou Zola, considère que la littérature doit observer et décrire la réalité avec une objectivité scientifique. L'écrivain est un "expérimentateur" qui montre les mécanismes qui régissent la société et la nature humaine, sans nécessairement proposer de solutions. Son but est de montrer la plaie, pas de prescrire le remède. Dans "Les Tisserands", il expose le déterminisme social et économique qui broie les ouvriers : la misère est une force de la nature, presque inéluctable.

- Le "drame de masse" : Pour la première fois dans le théâtre allemand, la classe ouvrière n'est pas une toile de fond ou un chœur anonyme. Elle est le personnage principal, collectif et multiple. En donnant une voix et un visage à la "masse", Hauptmann réalise un acte esthétique et politique immense. La simple mise en scène de cette collectivité souffrante était une provocation en soi.

- L'effet de réel : Le langage cru (le dialecte silésien), la description minutieuse de la misère, la faim, la maladie, créent un réalisme bouleversant qui choqua le public bourgeois. On ne pouvait plus ignorer la réalité sociale. L'impact émotionnel était tel qu'il se passait de tout appel explicite à la révolte.

- L'Interdiction comme Preuve de sa Puissance Subversive : La pièce a été interdite parce que les autorités (comme l'empereur Guillaume II qui retira sa loge à la Deutsches Theater) ont parfaitement perçu son potentiel explosif. Ce qui était révolutionnaire, c'était la forme et le sujet, bien plus que le message explicite. Donner la parole aux opprimés, les montrer dans leur humanité bafouée et dans leur révolte, même avortée, était perçu comme un acte de défiance contre l'ordre établi. L'interdiction a, par un effet de Streisand, considérablement accru la notoriété et l'impact symbolique de la pièce.

La fin de la pièce est extrêmement ambiguë. Si la révolte éclate, elle est chaotique, désorganisée et se solde par la mort d'un des personnages les plus innocents, le vieux Hilse, tué par une balle perdue. Cette fin n'est pas un appel triomphal à l'insurrection, mais une tragédie. Elle montre que la violence, même justifiée, est destructrice et souvent vaine face à un système écrasant. La résignation d'Hilse, qui préfère se soumettre à la volonté de Dieu, est une position présentée avec autant de sérieux que la révolte des autres. Hauptmann ne prend pas clairement parti ; il montre la complexité des réactions humaines face à l'oppression.

Hauptmann était un humaniste profondément troublé par la misère, mais il n'adhérait pas à l'idéologie marxiste de la lutte des classes comme moteur de l'histoire. Sa compassion le poussait à dénoncer l'injustice, mais son tempérament et sa vision du monde ne le portaient pas vers un militantisme révolutionnaire. Il croyait davantage à une évolution des consciences qu'à un renversement violent.

De fait, la pièce a forcé le public et les intellectuels à regarder la "question sociale" en face. Elle a contribué à légitimer les préoccupations sociales dans le débat public. Elle est devenue une référence absolue pour le théâtre social et politique du XXe siècle, influençant des dramaturges comme Bertolt Brecht. Son "non-message" ouvert a permis à différentes tendances (socialistes, chrétiennes-sociales, humanistes) de se l'approprier. Chacun pouvait y voir ce qu'il voulait : un appel à la réforme, un constat tragique ou un hommage à la dignité des opprimés...

George Hendrik Breitner (1857-1923),

"The Singelbrug near the Paleisstraat in Amsterdam" (1897, Rijksmuseum, Amsterdam)

George Hendrik Breitner, natif de Rotterdam, formé par l'un des plus importants représentants du mouvement naturaliste dit de l'école de La Haye, Willem Maris, un peintre "impressionniste naturaliste" néerlandais célèbre pour son étrange "Clair de lune" (1889, Musée d'Orsay, Paris), - révélation, dit-on, pour Piet Mondrian parti à la découverte de l'abstraction -, et sa Série des filles en kimono ("Girl in a White Kimono", "Meisje in de witte kimono", 1893-1894, Rijksmuseum, Amsterdam) : il pratique alors la photographie dans la composition de ses oeuvres (collection RKD, The Hague), tant pour ses scènes de rues que pour ses nus, se veut peintre du peuple et de son quotidien, de la grisaille et de l'instantané...

"Amsterdam in Winter", "Lunch Break at the Building Site in the Van Diemenstraat in Amsterdam", "The Rokin in Amsterdam" (1900-1901, Rijksmuseum, Amsterdam) - "The canal Rokin in Amterdam" - "The Dam in Amsterdam" (1898) - "An Evening on the Dam in Amsterdam" (1890, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp) - "Gust of Wind" (1886-1898, Kröller-Müller Museum, Otterlo) - ....