- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

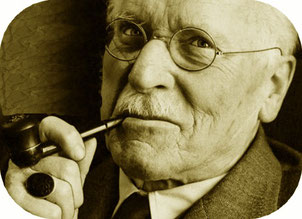

Psychanalyse - Carl Gustav Jung (1875-1961), "Métamorphoses de l'âme et ses symboles" (1913), "Psychologie de l'inconscient" (1916), "Dialectique du Moi et de l'inconscient" (1928), "Les archétypes de l'inconscient collectif" (1934), "Psychologie et religion" (1939), "Le Livre rouge" ("Liber Novus") - .... - ....

Last update: 12/31/2016

Jung est très différent des autres "disciples" de Freud : d'une intelligence exceptionnelle, il a déjà mené, avant sa rencontre avec Freud, en octobre 1905, ses propres recherches sur la psychogénèse des maladies mentales, il est, avant Freud, le pionnier des expériences d'associations de mots. De plus, Jung n'est pas comme Freud un neurologue et un physiologiste qui fonde sa théorie sur le primat de la pulsion sexuelle, un rationaliste dans le sens plein du terme, alors que Jung est un psychiatre qui semble fuir tous ces complexes familiaux et terreau du freudisme, qui lit autant Nietzsche que les traités d'occultisme, de spiritisme, d'ethnologie, qui pense que les symboles collectifs sont plus riches que les désirs refoulés de l'individu, que l'inconscient collectif compense un Moi en risque de déséquilibre psychique permanent, et entend donner signification aux phénomènes jugés irrationnels, au-delà du moi et de ses complexes : Dieu est un archétype de l'inconscient...

Carl Gustav Jung a eu une importance considérable au sein du mouvement analytique et est généralement considéré comme le prototype des dissidents, tant par l'impact de sa rupture que par l'ampleur du mouvement qu'il a par la suite créé. Son originalité est d'avoir introduit au-delà de l' "inconscient individuel" décrit par Freud (une histoire personnelle en dépendance du jeu des pulsions et de la sexualité), "l'inconscient collectif" (kollektives Unterbewußtsein), celui des "archétypes" (Archetypenlehre) qui préexistent à toute expérience individuelle et qui représentent la stratification des expériences millénaires de l'humanité : "Si l'inconscient pouvait être personnifié, il prendrait les traits d'un être humain collectif vivant en marge de la spécification des sexes, de la jeunesse et de la vieillesse, de la naissance et de la mort, fort d'une expérience humaine à peu près immortelle d'un ou deux millions d'années." Quelque part, la pensée de Jung relève plus de l'histoire des idées que de celle de la psychanalyse : le thérapeute jungien, à la différence du thérapeute freudien, n'a pas à maîtriser ses réactions affectives envers son patient, bien en contraire il entre en résonance avec lui pour rétablir ce contact du moi avec l'inconscient collectif qui l'habite en profondeur, et le concept d'archétype l'intègre dans une vaste interprétation symbolique et cosmogonique qui le dépasse infiniment (indischen Mandala). Et quelque part, implicitement, Jung pose justement le problème de la génèse de nos sciences humaines, de l'origine de ces thématiques qui orientent l'histoire des idées...

Au XVIIIe siècle, Kant avait introduit l'idée selon laquelle l'esprit participe activement à la création de notre perception du monde au lieu de constituer le réceptacle passif de nos expériences. Partant de cette idée, C. G. Jung élabore la théorie des trois composantes de l'esprit:

- l'ego,

- l'inconscient personnel

- et l'inconscient collectif.

Il segmente par ailleurs la population en deux types psychologiques - les introvertis et les extravertis - et introduit la notion d' "inconscient collectif", formé d'archétypes dont nous héritons, et qui s'exprime au travers de certaines activités comme la pratique religieuse. Les travaux de Jung ont été récemment à la base d'évaluations telles que le test de personnalité Myers-Briggs (Myers Briggs Type Indicator, 1962), base supposée (la quête d'efficacité n'a pas de limite) d'identifications des dominantes psychologiques des individus et souvent utilisé en management et problématique des relations interpersonnelles...

"Psychologie de l'inconscient" (Die Psychologie des Unbewussten Prozesse)

Rédigé en pleine période de turbulence créatrice qui a suivi sa rupture avec Freud (1913), ce texte est bien plus qu'un simple article technique. Il s'agit d'un manifeste intellectuel dans lequel Jung pose les bases de sa propre psychologie, distincte de la psychanalyse freudienne.

C'est un acte d'émancipation et la première esquisse systématique de concepts qui deviendront centraux dans son œuvre, comme l'inconscient collectif et les archétypes.

Les Divergences Théoriques, une Fissure Devenue Gouffre ...

Les désaccords personnels étaient alimentés par des différences théoriques fondamentales et irréconciliables.

- La Nature de la Libido, le point de rupture principal...

Pour Freud, la libido est essentiellement une énergie sexuelle. Toute la dynamique psychique (pulsions, névroses, sublimation) découle, directement ou indirectement, de la sexualité infantile.

Pour Jung, cette vision était trop réductrice. Il définissait la libido comme une énergie psychique globale, dont la sexualité n'est qu'une manifestation parmi d'autres. Pour lui, cette énergie anime aussi la créativité, la spiritualité, la quête de sens et les pulsions de vie fondamentales. Réduire l'ambition d'un artiste ou la ferveur religieuse à une sublimation de la pulsion sexuelle était pour Jung une absurdité.

- La Conception de l'Inconscient ...

Freud se concentrait sur l'inconscient personnel, refoulé, constitué des souvenirs et désirs inavouables de l'individu.

Jung a introduit le concept révolutionnaire et controversé d'inconscient collectif. Selon lui, au-delà de la couche personnelle, il existe un fonds psychique universel, commun à toute l'humanité, peuplé d'archétypes (patterns de comportement et d'images symboliques comme le Héros, la Grande Mère, l'Ombre...). Cette idée était inacceptable pour Freud, qui y voyait un retour à un mysticisme qu'il rejetait.

- L'Approche de la Religion et de la Spiritualité ...

Pour Freud, la religion est une illusion née du complexe d'Œdipe, une névrose collective destinée à apaiser l'angoisse humaine.

Pour Jung, les phénomènes religieux et mythologiques étaient l'expression essentielle de l'inconscient collectif, une dimension fondamentale de la psyché qu'il fallait explorer et intégrer, non réduire à une pathologie.

Cette rupture avait également une dimension politique cruciale.

Freud avait placé tous ses espoirs en Jung pour unifier le mouvement psychanalytique et en faire la "théorie officielle". Jung était le premier président de l'Association Psychanalytique Internationale (API), fondée par Freud lui-même.

La défection de Jung n'était donc pas seulement une trahison personnelle, mais aussi une menace pour l'existence même du mouvement freudien. Elle signifiait un schisme, une division du royaume que Freud avait patiemment construit.

La rupture entre Jung et Freud ne fut pas une simple divergence intellectuelle entre collègues ; ce fut une séparation douloureuse, vécue comme une trahison et un parricide, et cette douleur fut profondément partagée par les deux hommes, bien que pour des raisons différentes....

Pour Freud, la douleur fut celle d'un père trahi qui voit son héritier légitime rejeter son héritage, menaçant l'avenir de son "enfant" qu'est la psychanalyse. C'était une perte à la fois affective et politique...

Freud le "Père" : Freud, de 19 ans l'aîné, voyait en Jung non pas un simple disciple, mais son "fils et héritier". Il l'appelait son "successeur et prince héritier". À une époque où la psychanalyse était encore marginale et controversée, Jung, un psychiatre renommé de Zurich (et non-juif), était perçu comme celui qui pouvait donner à la théorie une légitimité universelle et en assurer la pérennité. La charge affective était immense. Pour Freud, la rupture fut donc vécue comme une trahison filiale, la révolte d'un fils ingrat qui renie son père.

De l'autre côté, Jung avait une admiration profonde pour Freud, qu'il considérait comme un génie et un père spirituel. Cette relation était chargée d'une intense ambivalence. Jung ressentait le besoin pressant de s'émanciper et de trouver sa propre voie. Rompre avec Freud fut pour lui une nécessité existentielle, un acte douloureux mais essentiel pour préserver son âme et son intégrité intellectuelle. Il l'a décrit comme un acte nécessaire pour se libérer de l'autorité paternelle étouffante de Freud. La douleur de Jung était celle d'un parricide psychologique qu'il devait commettre pour naître à lui-même...

Pour Jung, la douleur fut celle d'un fils qui doit tuer le père symbolique pour pouvoir exister par lui-même. C'était la douleur de l'émancipation, du renoncement à une sécurité intellectuelle et affective, et le début d'un isolement périlleux mais nécessaire pour donner naissance à sa propre psychologie.

"Die Psychologie des Unbewussten Prozesse" est structuré autour de la défense et l'illustration d'une nouvelle vision de l'inconscient. Malgré ses limites scientifiques, ce traité va fonder une discipline – la psychologie analytique – en lui donnant ses concepts pivots, et élargir l'horizon de la psychologie en lui offrant une profondeur historique, culturelle et spirituelle inédite ...

1. La Réhabilitation de l'Inconscient, de Pathologique à Créatif

Jung commence par opérer un renversement crucial. Pour Freud, l'inconscient est principalement le réservoir des pulsions refoulées, essentiellement de nature pathogène. Jung, lui, propose une vision élargie et positive de l'inconscient. Il y voit une source vitale de créativité, de sagesse et de compensation aux déséquilibres de la conscience. L'inconscient n'est pas seulement un passé refoulé, mais un système psychique autonome, doté d'une intentionnalité et d'une fonction régulatrice pour l'ensemble de la personnalité.

2. L'Inconscient Personnel et l'Inconscient Collectif ...

C'est la pierre angulaire du texte. Jung distingue deux "couches",

- L'inconscient personnel : C'est la couche superficielle, contenant les contenus refoulés propres à l'histoire individuelle. C'est la partie que Freud avait explorée.

- L'inconscient collectif : C'est la découverte majeure de Jung. Il le décrit comme une couche universelle et impersonnelle de la psyché, commune à toute l'humanité, héritée de l'histoire évolutive de l'espèce. Il n'est pas constitué de souvenirs personnels, mais de dispositions potentielles, les archétypes.

3. La Dynamique des Archétypes ..

Jung introduit ici le concept qui deviendra sa marque de fabrique. Les archétypes sont des structures formelles, des "patterns" de comportement et d'imaginaire universels. Ils ne sont pas des images innées, mais des tendances à organiser l'expérience selon des motifs typiques (la Mère, le Héros, l'Enfant, le Sage, etc.). Ils se manifestent à la conscience à travers des symboles (dans les rêves, les mythes, les religions, l'art). Pour Jung, le travail thérapeutique consiste en grande partie à entrer en relation avec ces images symboliques pour en intégrer l'énergie et la sagesse.

4. La Fonction Transcendante, le Pont vers l'Unité ..

C'est un concept-clé de ce traité. La fonction transcendante est le processus psychique naturel par lequel la conscience et l'inconscient interagissent et se synthétisent pour créer une nouvelle position psychique, plus complète et unifiée. Elle "transcende" les oppositions (conscient/inconscient, bien/mal, masculin/féminin) en générant un "troisième terme" – souvent un symbole – qui les intègre. C'est le mécanisme moteur de l'individuation.

5. Une Nouvelle Étiologie des Névroses ..

Jung propose une vision radicalement différente de la cause des névroses. Pour lui, la névrose n'est pas seulement la résurgence d'un traumatisme sexuel infantile (Freud). Elle surgit lorsque la personne ignore ou refuse les contenus de l'inconscient (personnel et collectif) qui cherchent à émerger pour corriger une attitude consciente trop unilatérale. La névrose est donc un appel au développement, une crise nécessaire sur le chemin de l'individuation. Le traitement ne consiste pas seulement à analyser le passé, mais à se tourner vers l'avenir et le sens que la psyché tente de réaliser.

La grande force de ce texte est son audace. En proposant un inconscient non-réductible à la sexualité et ancré dans le biologique et le culturel, Jung ouvre la psychologie à des domaines négligés : la mythologie comparée, l'anthropologie, l'histoire des religions. Sa vision de l'inconscient comme partenaire créatif et régulateur est profondément humaniste et porteuse d'espoir.

Ce traité n'est pas qu'une théorie ; c'est un guide pour la pratique. La notion de fonction transcendante justifie des techniques comme l'imagination active, où le patient dialogue consciemment avec les images de son inconscient. Il légitime l'exploration profonde des rêves non plus seulement comme des messages codés, mais comme des drames symboliques mettant en scène les archétypes.

Jung offre une alternative puissante au réductionnisme freudien (tout ramener à la sexualité) et au matérialisme scientifique. Il réintroduit la quête de sens, le spirituel et le symbolique comme des dimensions légitimes et essentielles de la vie psychique.

Des limites et points de Discussion ...

- Le Problème de la vérification empirique, la critique la plus évidente. Comment prouver l'existence de l'inconscient collectif et des archétypes ? Jung s'appuie sur des preuves amplificatrices (la récurrence des mêmes motifs dans les cultures et les époques), mais cela relève plus de l'herméneutique et de la démonstration par l'analogie que de la preuve scientifique expérimentale. Le risque de circulaire est présent : on postule l'archétype pour expliquer le symbole, et on utilise le symbole comme preuve de l'archétype.

- Les concepts jungiens sont souvent dépeints comme "flous". Qu'est-ce que la "psyché objective" ? Comment l'énergie psychique est-elle "transmise" ? Le langage, riche en métaphores, peut sembler manquer de rigueur définitionnelle. Pour ses détracteurs, cette approche frôle le mysticisme et manque de la précision clinique de Freud.

- La vision de la névrose comme "appel à la croissance" peut être perçue comme minimisant la souffrance réelle et la complexité des pathologies graves. Elle pourrait conduire à une forme de culpabilisation du patient ("si tu es malade, c'est que tu n'écoutes pas ta psyché").

- L'interprétation des symboles archétypaux repose entièrement sur la compétence et l'intuition de l'analyste. Ce manque de critères objectifs ouvre la porte à une grande subjectivité et à des interprétations potentiellement arbitraires.

"Boundaries of the Soul: The Practice of Jung’s Psychology", June K. Singer, 1972

Un demi-siècle après sa publication, plus de treize tirages et plus de 100.000 exemplaires imprimés, "Boundaries Of The Soul" est devenu l'introduction classique à Jung et la pratique de sa psychologie. Son succès et sa longévité tiennent à la capacité unique de June K. Singer à allier la profondeur de la réflexion à la clarté de l'exposition.

Un livre à la fois érudit et chaleureux, qui réussit le pari difficile de parler de l'âme sans tomber dans le dogmatisme ni dans la simplification. Il est particulièrement recommandé à toute personne souhaitant découvrir Jung au-delà des dictionnaires et des résumés succincts, et à ceux qui s'intéressent à une psychologie qui intègre la spiritualité, le symbolisme et la quête de sens. Malgré ses limites du point de vue de la science contemporaine, son pouvoir d'évocation et sa pertinence pour la compréhension de la dynamique intérieure en font un classique de la littérature psychologique.

Pourquoi Jung?

Pour June K. Singer, Jung était le penseur qui osait parler d'âme dans un paysage psychologique dominé par le réductionnisme et le matérialisme. Il était le cartographe qui avait tracé la carte la plus complète du monde intérieur, incluant ses dimensions les plus obscures (l'Ombre) et les plus lumineuses (le Soi)...

- Contrairement à Freud qui voyait principalement la psyché comme le lieu de conflits pulsionnels (libido comme énergie sexuelle), et contrairement aux behavioristes qui se focalisaient sur le comportement observable, Jung offrait à Singer une vision élargie et "holistique".

- Jung ne considérait pas la religion et la spiritualité comme de simples illusions névrotiques, mais comme des expressions fondamentales et saines de la psyché. Pour Singer, cette ouverture était cruciale pour aborder la dimension "âme" (dans le titre Boundaries of the Soul) que d'autres modèles ignoraient ou pathologisaient.

- La psychologie jungienne est une psychologie du sens. L'accent n'est pas seulement mis sur "pourquoi je souffre ?" mais sur "pour quoi je vis ?". Singer était attirée par cette dimension téléologique, qui voit l'être humain comme étant "tiré vers l'avant" par un but (l'individuation) plutôt que seulement "poussé par derrière" par ses traumatismes.

La Reconnaissance de l'Inconscient Collectif et des Archétypes est au coeur de l'adhésion de Singer à Jung...

- Singer voyait dans les archétypes une clé puissante pour comprendre non seulement la pathologie individuelle, mais aussi les phénomènes culturels, mythologiques et historiques.

- Alors que d'autres thérapies se concentrent sur l'histoire personnelle, Jung permettait d'explorer les "récits universels" qui animent chaque vie humaine. Pour Singer, aider un patient à identifier qu'il lutte avec son "Ombre" ou qu'il cherche à rencontrer son "Anima/Animus" lui donnait un cadre riche et profondément significatif pour comprendre son vécu.

- En tant qu'analyste, Singer était fascinée par le langage symbolique des rêves et de l'imagination. La théorie jungienne fournissait le meilleur outil pour déchiffrer ce langage, en le reliant non pas à un simple refoulement sexuel, mais à la sagesse transformative de l'inconscient collectif.

Un Processus Thérapeutique Orienté vers l'Avenir et la Croissance (l'Individuation), un concept d'individuation central ...

- La Thérapie comme Voyage Transformateur : Singer ne concevait pas la thérapie comme une simple réparation des dysfonctionnements, mais comme un processus d'évolution personnelle vers la totalité. Le modèle jungien fournissait une carte pour ce voyage, avec ses étapes, ses dangers (la confrontation avec l'Ombre) et son but (la réalisation du Soi).

- Une Vision Positive : La vision jungienne est fondamentalement optimiste. Elle postule que la psyché a une tendance innée à se guérir et à se compléter. Cette croyance en une "poussée vers la santé" correspondait à la posture humaniste de Singer en tant que thérapeute.

Enfin, pour Singer, une Posture Thérapeutique qui lui convenait ...

La relation thérapeute-patient dans l'approche jungienne est unique.

- L'Analyste comme Compagnon de Route : Jung rejetait l'idée du thérapeute comme "expert" distant et objectif. Il préconisait une rencontre authentique et subjective entre deux personnes, où l'analyste est aussi transformé par le processus. Cette idée d'une "dialectique" entre l'inconscient du patient et celui du thérapeute correspondait à l'humilité et à l'engagement profond que Singer voulait incarner dans sa pratique.

- L'Importance de l'Expérience Vécue : La psychologie de Jung n'est pas une théorie froide ; elle se vit et s'expérimente. Singer, à travers ses études de cas, montre comment elle pratiquait cette psychologie dans son cabinet, en utilisant les rêves, l'imagination active et l'interprétation symbolique pour faciliter le processus de ses patients.

"Boundaries of the Soul" est un ouvrage majeur de vulgarisation et d'explication de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung ...

Écrit par June K. Singer, une analyste jungienne réputée, le livre ne se contente pas de présenter de manière académique les concepts jungiens ; il vise à les rendre vivants, accessibles et pertinents pour le lecteur non-spécialiste qui cherche à se comprendre et à évoluer. Singer utilise un langage clair, des métaphores puissantes et de nombreuses études de cas tirés de sa pratique clinique pour illustrer son propos. L'objectif central est de montrer comment la psychologie de Jung n'est pas qu'une théorie, mais une pratique transformative visant l'individuation – le processus de découverte et d'unification de soi.

Le livre est structuré pour guider le lecteur à travers les couches de la psyché, des plus superficielles aux plus profondes.

1. Les Fondements, l'Inconscient et le Moi ...

Singer commence par établir la distinction entre le moi (la conscience ordinaire) et l'inconscient (la vaste partie cachée de la psyché). Elle insiste sur le fait que la santé psychique ne réside pas dans la domination du moi sur l'inconscient, mais dans l'établissement d'un dialogue et d'une relation fluide entre les deux. Elle introduit l'idée que les symptômes (névroses, anxiétés, dépression) sont des messages de l'inconscient qui cherche à se faire entendre.

2. Les Archétypes et les Images ...

C'est le cœur de la pensée jungienne. Singer explique les archétypes comme des patterns psychiques universels et innés, hérités de l'expérience cumulative de l'humanité. Elle se concentre particulièrement sur ..

- La Persona : Le masque social que nous présentons au monde.

- L'Ombre : La partie refoulée, souvent négative ou jugée inacceptable, de notre personnalité. Son intégration est présentée comme une étape cruciale et libératrice.

- L'Anima et l'Animus : Les images archétypales du féminin et du masculin présentes en chaque individu. Leur reconnaissance et leur harmonisation sont essentielles pour une relation équilibrée à soi-même et aux autres.

- Le Soi : L'archétype central, symbole de la totalité et de la réalisation ultime de la psyché, souvent représenté par des images comme le mandala.

3. Les Fonctions Psychiques et les Types de Personnalité ...

Singer présente la théorie des types de Jung (pensée, sentiment, sensation, intuition) avec leur orientation (introversion/extraversion). Elle le fait de manière pratique, aidant le lecteur à s'auto-identifier et à comprendre les sources de conflits dans les relations interpersonnelles.

4. Les Symboles et le Processus d'Individuation ...

Une grande partie du livre est consacrée à l'importance des symboles (dans les rêves, les mythes, l'art) comme langage privilégié de l'inconscient. Singer décrit le processus d'individuation comme un cheminement long et souvent difficile vers la réalisation du Soi. Ce processus passe par la confrontation et l'intégration des contenus de l'inconscient, notamment à travers le travail avec les rêves et l'imagination active.

5. La Pratique Thérapeutique ...

En tant que clinicienne, Singer donne une place importante à la description de la relation thérapeutique dans l'approche jungienne. Elle souligne le rôle de l'analyste non comme un expert qui "sait", mais comme un compagnon de route, un guide qui aide le patient à découvrir ses propres vérités intérieures.

Singer a un talent remarquable pour rendre des concepts complexes (comme l'archétype du Soi) concrets et compréhensibles. L'usage abondant d'études de cas est particulièrement efficace. Le lecteur ne lit pas une théorie abstraite, mais voit comment elle opère dans la vie réelle d'individus en souffrance. Malgré son accessibilité, le livre ne trahit pas la complexité de Jung. Singer évite les simplifications excessives et transmet la profondeur et la richesse de la psychologie analytique, en particulier son aspect spirituel et symbolique, souvent négligé dans d'autres courants psychologiques.

L'ouvrage dépeint la psyché non comme un champ de bataille à contrôler, mais comme un jardin à cultiver. La vision de la maladie mentale comme une opportunité de croissance et la confiance dans la tendance naturelle de la psyché à rechercher l'équilibre et la totalité (le principe d'autorégulation psychique) sont profondément humanistes et porteuses d'espoir.

Le titre n'est pas anodin. Singer montre constamment comment la psychologie de Jung se pratique, que ce soit dans le cabinet du thérapeute ou dans la vie quotidienne d'une personne cherchant à se connaître.

Points de Discussion Critique ...

- Comme une grande partie de l'œuvre de Jung elle-même, le livre repose sur des preuves cliniques et interprétatives plutôt que sur des données empiriques quantifiables. Les concepts d'inconscient collectif et d'archétypes sont difficiles, voire impossibles, à valider par la méthode scientifique expérimentale. Un lecteur formé aux neurosciences ou aux thérapies comportementales cognitives (TCC) pourrait trouver l'approche trop spéculative.

- Publié en 1972, le livre utilise un langage et des conceptions (notamment sur l'Anima et l'Animus) qui peuvent paraître datés ou essentialistes dans le contexte des débats contemporains sur le genre. La rigueur conceptuelle est parfois sacrifiée au profit de la métaphore poétique.

- L'accent mis sur les symboles, les mythes et les dimensions "mystérieuses" de la psyché peut, pour certains, glisser vers une forme d'ésotérisme peu critique. Singer elle-même reste généralement ancrée dans la pratique clinique, mais le lecteur doit faire preuve de discernement pour ne pas interpréter de manière trop littérale ou superstitieuse les concepts présentés.

- L'approche jungienne, telle que présentée, est un processus long et introspectif. Elle peut sembler moins directement applicable à des troubles psychiques aigus ou sévères (comme les psychoses) que des thérapies plus structurées et à court terme.

Carl Gustav Jung (1875-1961)

"Ma vie est l’histoire d'un inconscient qui a accompli sa réalisation" ("Mein Leben ist die Geschichte einer Selbstverwirklichung des Unbewußten") débute la fameuse autobiographie de Jung, "Erinnerungen, Träume, Gedanken" (Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées), recueillie par Aniéla Jaff, publiée à sa mort en 1961, et qui tente d'éclaircir une existence complexe et bien difficile à cerner. L' "individuation" est le maître mot de la croissance psychologique que soutiendra Jung, chacun d'entre nous se doit de un potentiel psychologique, intellectuel et affectif, qui est aussi le potentiel de l'histoire humaine.

Né à Kesswill (Suisse), près du lac de Constance, seul fils survivant d'un pasteur de l'Eglise réformée qui semble torturé par le doute et d'une mère passionnée d'occultisme et en proie à des crises de délire, Jung passe son enfance, livré à lui-même, à proximité de Bâle et, à l'instar d'un Frédéric Nietzsche, comme lui bâlois d'adoption, semble s'interroger très tôt sur ce qu'est le monde et ce qu'il est lui-même : et ce n'est pas en dehors de lui-même qu'il va chercher quelque réponse, mais en son intériorité? C'est ainsi qu'il en vient à ressentir en fond de ses réflexions intimes un "mysterium tremendum", une source d'effroi sacré, et à croire qu'il incarne deux "personas", celle, actuelle, d'un adolescent, et celle d'un vieillard respecté d'une époque révolue.

Dans son livre autobiographique intitulé "Souvenirs, rêves et pensées", Jung note qu'il a, lui aussi, partagé une double vie, ayant ce qu'il appelle sa personnalité rationnelle, qui s'intéresse à la réussite aux plans universitaire et mondial, et sa personnalité inconsciente, irrationnelle et en phase avec le paranormal.

Pour ne pas sombrer face à ses premières intuitions, Jung semble tenter de se construire, en retrait, une personnalité suffisamment solide : en 1900, il obtient son doctorat de médecine et travaille avec Eugen Bleuler dans le fameux hôpital psychiatrique de Burghölzli, près de Zurich.

D'emblée ce qui caractérise Jung, c'est qu'il ne cantonne pas dans une attitude purement descriptive de la maladie mentale, mais qu'il essaie de la comprendre de l'intérieur, avec ses propres ressources intellectuelles nourries de philosophie, de spiritisme, de théologie.

Après avoir soutenu sa thèse sur "la psychopathologie des phénomènes dits occultes" (Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phänomene, 1902), il travaille à sa technique des associations libres qui permet d'atteindre ses représentations psychiques, ou "complexes" (gefühlsbetonte Komplexe), à forte résonance affective et qui échappe au contrôle de la conscience (Diagnostische Assoziationsstudien: Beiträge zur experimentellen Psychopathologien, 1903). Il épouse dans cette période Emma Rauschenbach, fille d'une famille aisée, qui lui donne la stabilité matérielle et qu'il trompera maintes fois par la suite, notamment avec ses patientes : Sabina Spielrein (1885-1942), qui souffre d'hystérie pendant ses études à Zurich, en est un premier exemple célèbre. Jung est alors en relation avec Freud depuis sa lecture de "L'Interprétation des rêves" (1905) et celui-ci lui demande en 1909 de cesser toute relation avec sa patiente.

1907-1909, Freud & Jung ...

Jung poursuit ses travaux et cours sur l'hystérie, l'hypnose et la démence précoce ("Über die Psychologie der Dementia praecox", 1907), mais aussi la créativité littéraire ou musicale, qui lui confèrent une importante notoriété. En 1903, Jung a commencé à élaborer une théorie d'association de mots. Pour révéler des complexes logés dans l'inconscient du sujet, il demande à des patients de dire les mots qui leur viennent à l'esprit quand on leur donne un mot clef. Cette association de mots intéresse Freud, et les deux confrères entament une correspondance en avril 1906. Jung rompt avec Eugène Bleuler et se rapproche de Freud, de 19 ans son aîné. La fréquence de leurs échanges épistolaires augmente et, en mars 1907, Jung se déplace à Vienne pour faire la connaissance de Sigmund Freud. Lors de leur première rencontre, ils discutent treize heures d'affilée. C. G. Jung dira plus tard : "Personne dans ma sphère d'expérience n'était capable de se mesurer à Freud." Ce dernier a, lui aussi, été favorablement impressionné par son jeune confrère en qui il voit le successeur naturel qui pourrait animer le mouvement psychanalytique alors en plein essor.

Sous la protection de Freud, Jung devient en mars 1909 le premier président de ce qui deviendra l'International Psychoanalytic Association, le voici suivant Freud aux aux Etats-Unis, avec Sándor Ferenczi et Ernest Jones ; mais l'amitié entre les deux hommes va bientôt se briser. Freud a exhorté Jung à protéger la psychanalyse de ce qu'il considère comme la marée fangeuse de l'occultisme. Or Jung porte un intérêt personnel au paranormal ; il est par ailleurs irrité par l'obsession de Freud sur la théorie de la libido, dont les pulsions dicteraient les comportements. L'affirmation selon laquelle la sexualité se manifeste dès le plus jeune âge vient confirmer leur rupture. Les deux hommes étalent leurs désaccords à l'occasion d`une dispute publique qui durera de 1912 à 1914....

En parallèle, Jung esquisse dès 1908 sa notion d'inconscient collectif avec le cas pathologique d'un certain d'Otto Gross qui lui permet de publier l'article "Die Bedeutung des Vaters für das Schicksal des Einzelnen" ("De l'influence du père sur la destinée de ses enfants", 1910), puis en 1916 le terme apparaît dans une conférence, "Uber das Unbewusste und seine Inhalte"..

En 1921, Jung travaille sur l'individuation et sa fameuse théorie des types introvertis et extravertis, puis dispose désormais d'une organisation reconnue lui permettant d'enrichir son "réservoir d'images universelles", d'engranger du matériel analytique (nombreuses analyses d'écrivains et de personnalités internationales tels que Herbert George Wells ou Hermann Hesse), ethnologique (voyages en 1925, tribu Hopi aux Etats-Unis, expédition "psychologique" de Bugishu en Afrique), et d'aborder pour étoffer sa thématique de l'inconscient collectif et de l'archétype de nouveaux domaines (la collaboration avec Marie-Louise von Franz, en 1933 lui ouvre de nouveaux domaines, l'alchimie, la philologie, la traduction de textes orientaux).

Mais les années 1930 s'annoncent contrastées : il est de tous les réunions mondaines et interdisciplinaires qui s'organisent en Europe dans les premières années de la décennie, mais son attitude reste fortement ambivalente vis-à-vis d'un pouvoir nazi qui fait disparaître entre 1933 et 1934 la psychanalyse freudienne de l'Allemagne : "Fragiles Selbst", attitude qui fait penser à celle du philosophe Martin Heidegger. Nombre d'articles à charge et à décharge furent écrits par la suite, mais dans la période qui va clore son existence, Jung a déjà perdu tout intérêt pour la pensée rationnelle...

Patientes, étudiantes, collaboratrices peuplent la vie d'un Jung en quête de cette "femme anima" qui, amazone, mère, courtisane, médium, intellectuelle, hante la psychologie profonde du mâle comme désir ou part de lui-même : en 1905, Sabina Spielrein (1885-1942), en 1911, Antonia Wolff (1888-1953), en 1933, Marie-Louise von Franz (1815-1998)....

"Les archétypes de l'inconscient collectif"

(Die Archetypen und dar kollektive Unbewußte, 1934)

Religions, mythologie, anthropologie, psychologie, philosophies orientales sont mobilisées pour traduire ces images primordiales ou archaïques qui peuplent cet inconscient collectif à l'intérieur duquel nous donnons forme à notre expérience individuelle. Et le rêve, expression de la sagesse de l'inconscient collectif, est la tentative par excellence pour résoudre nos conflits psychiques. Ces "archétypes", qui s'expriment de façon unique en chacun de nous, sont des symboles non seulement de l'expérience humaine au fil de son histoire, mais aussi de la structure même de la psychologie humaine: la "persona" est notre visage social, l' "animus" et l' "anima", nos principes sexuels, le "Moi" est l'instance qui assure la continuité de notre conscience, le "soi', l'archétype central entre conscience et inconscient, l' "ombre", le refoulé de notre personnalité. L' "individuation" est ce processus psychologique de développement qui doit nous permettre d'intégrer "Moi" et 'Soi" le plus harmonieusement possible.

Si Freud semble accepter dans "Totem et Tabou" et "Moïse et le monothéisme" la possibilité d'un inconscient qui conserverait trace des expériences les plus traumatisantes de l'histoire humaine, il n'y voit pas un élément acceptable pour la compréhension des névroses....

Au contraire de Jung qui nous invite à considérer que notre vie intérieure est bien plus vaste et plus profondément reliée à l'histoire de l'humanité que nous ne le pensions, une idée qui conserve aujourd'hui encore tout son pouvoir de fascination et de questionnement....

"Les archétypes de l'inconscient collectif", l'un des plus importants essais de Jung, systématise et approfondit une idée qu'il avait déjà esquissée des années auparavant : l'existence d'un fonds psychique universel et impersonnel qu'il nomme l'inconscient collectif. Après sa rupture avec Freud, il s'agit pour Jung d'établir fermement le pilier central de sa propre théorie, en opposition à la vision freudienne d'un inconscient purement personnel et fondé sur le refoulement...

1. L'Inconscient Collectif : Un Fond Commun à l'Humanité

Jung postule que la psyché n'est pas une tabula rasa à la naissance. Au-delà de l'inconscient personnel (fait de souvenirs refoulés et d'expériences individuelles), il existe une couche bien plus profonde et universelle : l'inconscient collectif. Celui-ci est :

- Impersonnel et Héréditaire : Il n'est pas le produit de l'expérience individuelle mais est inné, transmis dans la structure même du cerveau, comme un "héritage archaïque".

- Universel : Commun à toute l'humanité, il explique les similitudes fondamentales dans les mythes, les religions, les rêves et les productions culturelles de tous les peuples, indépendamment de leur histoire ou de leur géographie.

2. Les Archétypes : Les Structures de l'Inconscient Collectif

L'inconscient collectif n'est pas rempli d'images ou de souvenirs précis, mais de tendances organisatrices innées que Jung appelle archétypes.

- Ils sont des formes vides, des patterns de comportement : Un archétype n'est pas une image figée, mais un "moule" psychique qui donne forme aux contenus de l'expérience. Jung utilise la métaphore du cristal : la structure géométrique (l'archétype) est innée, mais la substance qui la remplit (l'image symbolique) vient de l'expérience personnelle.

- Ils possèdent une charge émotionnelle et une force psychique considérable. Lorsqu'un archétype est activé, il a un pouvoir de fascination, de compulsion ou d'inspiration. Le concept d'archétype permet de modéliser pourquoi certains thèmes (la quête, la renaissance, l'ombre) ont un pouvoir émotionnel si intense et récurrent sur les individus et les sociétés. Il explique la force des symboles et des rituels.

Mais le langage de Jung, parlant d"âme mondiale" ou d"héritage archaïque", peut sembler flou et mystique. De plus, la théorie postule une nature humaine universelle et immuable, ce qui peut conduire à négliger les déterminismes sociaux, historiques et culturels dans la formation de la psyché ...

3. Exemples d'Archétypes Fondamentaux

Jung en décrit plusieurs, qui structurent la personnalité et l'expérience humaine :

- La Persona : Le masque social que nous présentons au monde.

- L'Ombre : La partie cachée, refoulée et souvent jugée négative de notre personnalité. Sa rencontre et son intégration sont une étape cruciale.

- L'Anima (dans l'homme) / L'Animus (dans la femme) : L'image archétypale du sexe opposé présente en chacun. Elle est le pont vers l'inconscient et influence profondément les relations affectives. Mais la définition jungienne de l'Anima (éros, réceptivité) et de l'Animus (logos, esprit) peut paraître profondément enracinée dans les stéréotypes de genre de son époque.

- Le Soi (Self) : L'archétype central de la totalité et du centre organisateur de la psyché. Il représente le but du processus d'individuation et est souvent symbolisé par le mandala, le cercle, ou l'enfant divin.

4. Comment se Manifestent-ils ? Les Images Archétypales ...

Les archétypes ne sont pas directement observables. Ils se révèlent à la conscience à travers,

- Les Rêves : Les rêves "grands" ou "numineux" qui dépassent le cadre de l'expérience personnelle.

- Les Mythes et les Contes : Où les mêmes motifs (le Héros, la Grande Mère, le Vieux Sage) se répètent inlassablement.

- Les Hallucinations et les Délires (dans la psychose).

- Les Œuvres d'Art : L'artiste, selon Jung, est souvent un canal pour des contenus archétypaux qui le dépassent.

5. La Méthode de l'Amplification

Pour interpréter une image archétypale dans un rêve, Jung rejette la libre association (qu'il estime ramener toujours au complexe personnel) et propose l'amplification. Cela consiste à enrichir l'image en la confrontant à ses parallèles dans les mythes, les religions, l'alchimie et le folklore du monde entier, afin de révéler sa signification symbolique universelle.

Archétypes & inconscient collectif ...

Tout comme Freud la fait pour la psychanalyse, Jung fonde son analyse psychologique sur la notion d'éléments conscients et inconscients de l'esprit. Il segmente la population en deux types de personnalités :les extravertis et les introvertis. Il travaille intensément sur cette idée pendant les quatre ou cinq ans suivant sa rupture avec Freud. Pour Jung, c'est une période de profonde anxiété mentale, aggravée par la liaison qu'il entretient avec une de ses anciennes patientes et les scènes de ménage que provoque la situation.

Cherchant à résoudre son conflit intérieur en se confrontant à son inconscient, il analyse très attentivement ses rêves et instaure un dialogue avec ses "images", ou archétypes. Ces archétypes sont des parties instinctives de tout être humain. Il s'expriment par l'art, la religion, la mythologie, l'astrologie ou le folklore. C'est en 1919 que Jung commence à utiliser le terme d'archétype...

Jung considère qu'il existe autant d'archétypes que de situations typiques dans la vie. D'une certaine manière, il les voit comme des cadres de tableaux vides qui doivent être occupés par un contenu. Ce contenu entre dans le cadre quand la personne considérée développe une expérience ayant un lien avec cet archétype spécifique. De ce fait, le contenu exact du cadre peut varier d'un individu à l'autre, mais ce sont les mêmes ensembles de cadres qui sont présents chez tous les êtres humains.

Ces archétypes forment un inconscient collectif, un héritage psychique partagé qui est en fait un réservoir de nos expériences en tant qu'espèce animale. C'est un "savoir" que tout individu possède à la naissance mais, dans la mesure où il fait partie de l'inconscient, on n'en est jamais directement conscient. Cet inconscient collectif exerce une influence sur toutes nos expériences et notre comportement, notamment quand les émotions sont en cause. Pour Jung, les expériences inexplicables d'impressions de déjà-vu ou de coup de foudre en sont des manifestations.

L'exemple clef est celui de l'archétype de la mère. Notre développement évolutionniste nous donne une capacité innée à reconnaître une relation maternante. L'archétype de la mère étant abstrait, il faut qu'il soit complété par une représentation physique prenant les traits d'une personne spécifique, généralement la mère biologique ou adoptive. Cet archétype est symbolisé par la terre nourricière ou par la Vierge Marie pour les croyants, ainsi que par des éléments moins personnels comme l'Église, la nation ou même un océan.

Imaginons donc une personne qui a entretenu avec sa mère un déficit de relation : pour combler le besoin de satisfaire cet archétype, elle va avoir tendance à rechercher un réconfort dans la religion ou s'identifier avec une "mère patrie".

Jung parle également de "mana", archétype représenté dans de nombreuses cultures par un symbole phallique. Il y voit une représentation, non du sexe comme le fait Freud, mais de puissance et de fertilité. Par ailleurs, l'ombre constitue un autre archétype renvoyant à la survivance de notre passé animal avant l'apparition de l'homme, et qui est en rapport avec la survie de l'espèce et la reproduction.

L'inconscient personnel, l'ego ...

Indépendamment de ces archétypes partagés, il existe en chacun un inconscient personnel, sorte d'album de référence, dans lequel on trouve des souvenirs qui reviennent facilement en mémoire mais aussi d'autres qui, pour une raison ou une autre, ont été refoulés mais peuvent être révélés par des signaux ou des déclics particuliers. Enfin, l'ego : sur ce point, Jung pense comme Freud, que cette troisième partie de la psyché est fondamentalement la partie consciente de l'esprit.

"Psychologie et religion" (Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion, 1939)

Nous héritons d'archétypes qui vont constituer les "catégories a priori" de notre imagination: nous ne créons rien individuellement ou collectivement, pense Jung, nous ne faisons que reprendre et restructurer un matériel archétypique déjà présent. Ainsi deux figures apparaissent dans nos rêves sans que nous en ayons véritablement conscience, - que Jung puise dans la philosophie médiévale -, l'Anima et l'Animus. L'Anima est "cette figure de femme qui joue un grand rôle dans les rêves des êtres masculins ; elle porte la désignation technique d'Anima en raison du fait que l'homme, depuis des temps immémoriaux, a toujours exprimé dans ses mythes l'idée de la coexistence d'un principe masculin et d'un principe féminin dans le même corps"; et l'Animus est la "figure masculine de la psychologie de la femme". Autre figure archétypale, l' "Ombre" (der Schatten), image onirique caractérisée par un attribut noir et qui concentre tout ce qui a été écarté de la conscience comme incompatible avec le moi : au cours d'un rêve, le dialogue qui peut s'instaurer entre le Moi et l'Ombre peut déboucher sur une irrésistible angoisse d'un Moi entièrement submergé par les plus sombres desseins de notre personnalité.

"Le Livre rouge" ("Liber Novus")

Ecrit entre les années 1913 et 1930, et publié pour la première fois en 2009, c'est un ouvrage mythique, imposant, intrigant par sa forme et par son contenu, calligraphié à la manière médiévale et illustré d'images ésotériques, et qui consigne les rêves et les visions d'un Jung qui traverse à l'âge de quarante ans une très profonde période de désarroi et d’incertitude intérieure, au bord de la folie. Jung, en alchimiste de l'inconscient, laisse s'exprimer en lui-même ces fameuses lois intérieure du fonctionnement de l'âme qui vont, jour après un jour, émerger de leur gangue symbolique et mythologique, tant occidentale qu'orientale, sourdre progressivement de l'obscurité et des aléas étranges de l'onirique, et au bout du chemin, malgré les contradictions, atteindre cet ordre en soi en harmonie avec ses tensions intérieures.

"Essai d'exploration de l'inconscient"

"Quelques mois avant de mourir, Jung fit un rêve : installé à son bureau, il parlait, lui dont l'œuvre ne s'était jamais adressée qu'aux spécialistes, à un vaste public qui le comprenait parfaitement. Ce rêve le décida à écrire le présent Essai d'exploration de l'inconscient qui allait lui permettre de dégager l'importance primordiale de la vie inconsciente dans l'accomplissement de l'individu moderne et de la société. Dernier ouvrage du grand psychanalyste, Essai d'exploration de l'inconscient, dans lequel Jung résume une dernière fois sa doctrine, est aussi son testament." (Editions Gallimard)

"Dialectique du Moi et de l'inconscient"

(Die Beziehungen Zwischen dem Ich und dem Unbewussten, 1928)

Deux parties, "Des effets de l'inconscient" et "L'Individuation" qui porte la distinction en anima et animus. "Cette œuvre est une des plus importantes de Carl Gustav Jung. Concise, allant à l'essentiel, elle se situe au centre même de la pensée du savant qui, avec Freud, puis par-delà Freud, oriente la vie psychologique et mentale de l'humanité dans des voies nouvelles. Son sujet est la clé de la vie intérieure. Tout le monde nouveau des profondeurs humaines, exploré par Jung, est axé sur un dialogue, ou plus précisément une «dialectique entre le Moi et l'inconscient», dont le Moi a émergé. C.G. Jung montre combien le jeu dynamique entre le Moi et l'inconscient constitue le flux et le reflux fondamental de la vie et combien l'inconscient peut receler de messages essentiels. Aider les êtres à s'y retrouver, et ainsi à se construire eux-mêmes, n'est pas seulement une révolution humaine et médicale. C'est l'aventure qu'à travers toutes les autres l'être recherche depuis toujours." (Editions Gallimard)

"Métamorphoses de l'âme et ses symboles" (Symbole der Wandlung, 1913)

"C’est en 1950 que le grand psychanalyste suisse donna cette quatrième édition, considérablement amplifiée, d’un essai de 1912 dans lequel, partant d’un cas individuel – celui, exposé par Théodore Flournoy, d’une jeune Américaine auteur de poèmes dans un état semi-inconscient –, il ouvrait à sa discipline des perspectives radicalement neuves. En partant de l’histoire de miss Miller, il s’y livre à une vaste enquête sur les symboles et les mythes culturels et religieux, développe sa théorie de l’inconscient collectif et archaïque, élargissant en fait le champ de la psychanalyse à une psychologie générale de l’humanité et de la culture. Dès sa première parution, ce livre qui marquait sa rupture avec Freud fut abondamment commenté et discuté. C. G. Jung ne cessa par la suite de l’enrichir et d’en affiner les vues. C’est une de ses œuvres maîtresses et l’un des classiques mondiaux de la psychanalyse." (Livre de poche)

".. notre culture a depuis longtemps perdu l'habitude de la pensée symbolique et le théologien lui-même ne sait plus que faire de l'herméneutique des Pères de l'Eglise. La "cura animarum" est dans le protestantisme en bien mauvaise posture. Qui voudrait prendre la peine de compiler des idées chrétiennes fondamentales dans le "fatras des fantaisies pathologiques"? Pour les malades dans cette situation, ce peut être, il est vrai, un salut si le médecin veut bien se charger de ces produits et rendre accessible au malade le sens qui y est esquissé. De cette façon il permet à ce dernier d'assimiler au moins une partie de l'inconscient et de démonter d'autant la dissociation menaçante. En même temps l'assimilation de l'inconscient protège contre l'isolement dangereux qu'éprouve tout homme en face d'une portion incompréhensible et irrationnelle de sa personnalité. Car l'isolement mène à la panique et c'est ainsi que trop souvent débute la psychose. Plus la fissure s'élargit entre conscient et inconscient, plus approche la scission de la personnalité qui conduit à la névrose ceux qui ont des dispositions névrotiques, et à la schizophrénie, à la perte de la personnalité, ceux qui ont des dispositions psychotiques. L'effort de la thérapie tend à diminuer la dissociation et, éventuellement, à la supprimer par l'intégration à la conscience des tendances de l'inconscient. Normalement, les impulsions de l'inconscient se réalisent inconsciemment ou "instinctivement" et dans ce cas on ne tient nul compte du contenu spirituel qui s'y rapporte; malgré tout il se glisse dans la vie consciente de l'esprit sans qu'on le sache, mais sous de multiples déguisements. Cela peut se produire sans difficultés particulières quand il y a dans la conscience des représentations de nature symbolique (habentibus symbolum facilis est transitus), comme il est dit dans l'alchimie. Par contre, s'il existe une certaine dissociation datant déjà de la jeunesse, alors chaque avance de l'inconscient augmente la distance entre conscient et inconscient. En général, il faut le secours de l'art pour supprimer une telle scission... quiconque désire traiter des dissociations de ce genre doit forcément connaître quelque part l'anatomie et l'histoire du développement de l'esprit qu'il se prépare à guérir..."

Après avoir exploré l'inconscient, Jung étend ses travaux aux religions en menant diverses expéditions anthropologiques : il étudie le gnosticisme, la mythologie, l'alchimie médiévale. C. G. Jung nous a laissé une très abondante littérature qui a beaucoup inspiré les personnes impliquées dans la créativité, la spiritualité, les phénomènes psychiques. En revanche, ses travaux ont inspiré de la méfiance à bon nombre de scientifiques. D'abord, il cherche à décrire l'esprit en partant de la façon dont il doit fonctionner plutôt que par une approche rationnelle consistant à observer ce qui est physiquement présent. En adoptant cette démarche, il rappelle les philosophes grecs de l'Antiquité qui s'occupaient de science. Par ailleurs, la science a tendance à décomposer les choses jusqu'à leur plus petite partie, puis à étudier celle-ci avec l''objectif de remonter ensuite le système. Jung adopte un concept absolument inverse : il étudie les niveaux les plus élevés de l'organisation, par exemple l'esprit, pour élaborer des théories sur les composants les plus petits...

"L'Homme à la découverte de son âme " (Wirklichkeit der Seele, 1934)

Tout être humain est relié au monde dans lequel il vit par deux instances : la perception, d'une part, et la projection, d'autre part, thème principal de cet essai. La projection est le dispositif qui permet à tout individu de s'investir dans ce monde, toutes ces chimères qu'il plaque sur le monde et qui interdisent bien souvent la perception. Seconde notion abordée, l'archétype, la structure mentale innée.

"Psychologie et alchimie" (Psychologie und Alchemie, 1944)

Deux conférences prononcées en 1935-1936 sont ici reprises et inspirées par le parallèle que fit Jung entre son expérience clinique de psychanalyste et l'étude si longue et minutieuse qu'il poursuivit des symboles et des pratiques des alchimistes. Comme l'alchimiste, il nous faut affronter et les secrets de la matière et les secrets de l'esprit.

"Ma Vie", Souvenirs, rêves et pensées (Erinnerungen, Träume, Gedanken, 1957)

"J'ai donc entrepris aujourd'hui, dans ma quatre-vingt-troisième année, de raconter le mythe de ma vie", c'est quatre ans avant sa mort, que Jung se confie à Aniéla Jaffé, mais avec pour axe principal les rencontres du conscient et de l'inconscient qui jalonnèrent son aventure intellectuelle.

"Ma vie est l'histoire d'un inconscient qui a accompli sa réalisation. Tout ce qui gît dans l'inconscient veut devenir évènement et la personnalité, elle aussi, veut se déployer à partir des conditions inconscientes et se sentir vivre en tant que totalité. Pour décrire chez moi ce devenir tel qu'il a été, je ne puis me servir du langage scientifique; je ne puis m'expérimenter comme problème scientifique. Ce que l'on est est selon son intuition intérieure et ce que l'homme semble être sub specie aeternitatis, on ne peut l'exprimer qu'au moyen d'un mythe..."

"L'Homme et ses symboles" (1964, "Man and His Symbols")

C'est le dernier ouvrage auquel Jung a participé. Il en a conçu le plan, écrit la partie principale ("À la découverte de l'inconscient", Approaching the Unconscious) et supervisé les contributions de ses plus proches collaborateurs. C'est le seul ouvrage de Jung (bien que collaboratif) qu'il ait conçu spécifiquement pour le grand public.

- Partie 1 (Jung) : Il y jette les bases de manière remarquablement claire : l'inconscient, les archétypes, les rêves, le processus d'individuation.

- Parties suivantes (par ses disciples) : Elles illustrent et approfondissent ces concepts dans des domaines concrets : les symboles dans les rêves (von Franz), l'art (Jaffe), les mythes (Henderson) et la société (Jacobi). Cette approche collective offre une vision à 360°.

- L'Alliance Unique du Texte et de l'Image : C'est son atout majeur. Le livre est abondamment illustré (dessins, peintures, mandalas, œuvres d'art). Les concepts abstraits comme l'archétype du Soi ou l'Anima prennent vie visuellement. Voir un mandala ou un rêve dessiné par un patient permet de comprendre la puissance du symbole mieux qu'avec de longues explications.

- Une Pédagogie Exceptionnelle : Jung a expressément écrit sa partie dans un langage dénué de jargon technique, pour être compris du "grand public cultivé". C'est de loin son texte le plus lisible et le plus direct.