- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

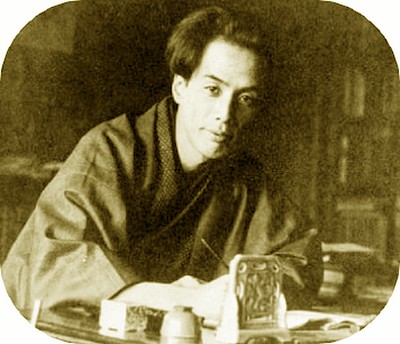

Akutagawa Ryūnosuke (1892-1927), "Rashōmon" (1915), "Yabu no naka" (1922, In a Grove, Dans le fourré), "Tenkibo" (1926, The Book of the Dead, Le Livre des morts"), "Haguruma" (1927, Spinning Gears, Les Engrenages), "Kappa" (1927), "Aru Aho no Isshi" (1927, The Life of a Stupid Man, La Vie d’un idiot) - ...

Last Update: 11/11/2016

"C'est ainsi que sa vie prit fin" - Akutagawa Ryūnosuke est un maître de la nouvelle japonaise et l'un des auteurs modernistes japonais les plus lus. se méfiait du Japon traditionnel et de ses valeurs rigides, mais il était tout aussi critique envers l’occidentalisation aveugle : son pessimisme culmine dans "Kappa", où il dépeint un Japon absurde et corrompu. Rongé par l’anxiété, la dépression et une peur obsédante de la folie, il se suicidera en 1927 à 35 ans, laissant derrière lui un ultime message sur l’angoisse existentielle, un héritage littéraire immense qui influencera de nombreuses générations d’écrivains japonais. "La Vie d'un idiot" (1927) est sans doute l’un des témoignages les plus sincères de la souffrance existentielle en littérature japonaise, une plongée vertigineuse dans la solitude et la dissolution du moi. Le Prix Akutagawa, fondé en 1935, est aujourd’hui l’un des plus prestigieux prix littéraires du Japon. Après le suicide d’Akutagawa, Tanizaki fait partie des écrivains qui ont contribué à garder son héritage vivant ...

Dans un de ses derniers écrits, Vie d’un idiot, Akutagawa dit : « Tout mouillé, il marcha sur l’asphalte. La pluie était assez drue. Dans la poussière liquide, il sentit l’odeur de caoutchouc de son imperméable. D’un fil électrique tendu au-dessus de ses yeux jaillissait une étincelle violette. Il en fut curieusement ému. Une poche de sa veste contenait les manuscrits destinés à la revue de son cercle littéraire. Continuant sa marche, il tourna encore une fois son regard vers le fil électrique, déjà derrière lui. Du fil jaillissait toujours l’étincelle éblouissante. Dans la vie, il n’espérait rien de spécial, mais cette étincelle violette, cette étincelle palpitante, le désir lui vint de la capter, au prix même de son existence » (Vie d’un idiot, éd. Chikuma, p. 309).

Ce quelque chose de violent, d’étincelant et de palpitant, c’est justement ce qu’Akutagawa poursuivit dans ses œuvres ...

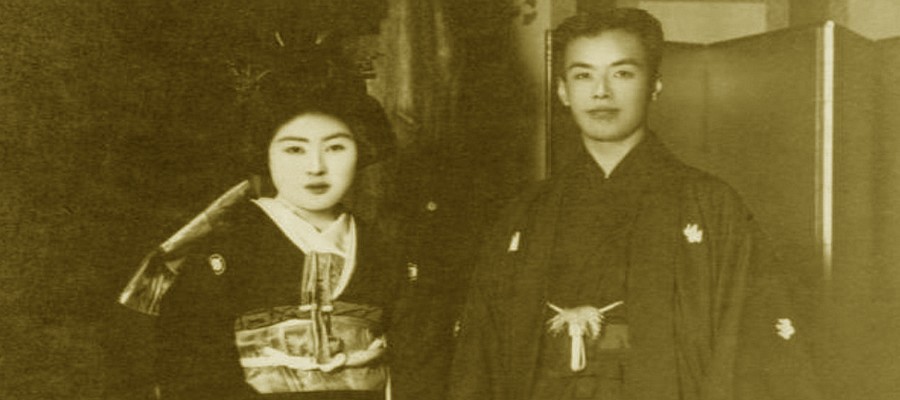

Akutagawa Ryūnosuke a évolué dans un paysage littéraire en pleine transformation, où l’influence occidentale et la modernisation rapide du Japon ont profondément marqué les écrivains de l’ère Taishō (1912-1926). Il a entretenu des relations complexes, parfois admiratives, parfois conflictuelles, avec plusieurs écrivains majeurs de son époque.

Parmi les écrivains qui l’ont influencé et soutenu, Natsume Sōseki (1867-1916) fut son mentor littéraire, l'auteur de "Je suis un chat" (1905) et de "Kokoro" (1914), la figure littéraire la plus influente du Japon au début du XXe siècle, et Akutagawa le considère comme son maître spirituel. Sōseki prônait une écriture introspective et élégante, et Akutagawa reprendra son souci du détail et son analyse psychologique des personnages. Cependant, contrairement à Sōseki, qui reste attaché à une vision plus morale de la littérature, Akutagawa déconstruit totalement les notions de vérité et d’éthique. Mori Ōgai (1862-1922), auteur de "La Danseuse" (1890), "La Bouteille" (1890) fut l’un des premiers écrivains japonais à s’approprier les techniques narratives occidentales, en particulier le réalisme et l’introspection psychologique. Son influence sur Akutagawa est notable dans le souci de l’esthétique et de la précision stylistique.

Parmi ses contemporains, Akutagawa éprouva, malgré leurs divergences profondes et de style et d'inspiration, une admiration pour Jun'ichirō Tanizaki (1886-1965), tous deux, deux figures majeures de l’ère Taishō. Kume Masao (1891-1952), auteur des "Lettres d’un vagabond" (1927), fut un ami intime d’Akutagawa, avec qui il a fondé la revue Shinshichō (1919), un espace où ils pouvaient expérimenter de nouvelles formes littéraires. Avec Shiga Naoya (1883-1971), connu pour "Reconciliation" (1910) et "Un inconnu" (1914), la relation sera plus ambivalente. Shiga Naoya était un écrivain du courant "je" (shishōsetsu), privilégiant l’autobiographie et l’introspection directe et n’appréciait pas l’ironie et le cynisme d’Akutagawa, ce qui créera des tensions entre eux dans les cercles littéraires.

Enfin, Akutagawa eut des différends littéraires avec Dazai Osamu, - "Le Déclin" (1947), "Indigno de moi" (1948), qui voyait en Akutagawa un modèle, mais aussi un rival posthume. Dans son essai "Un trouble dans la pensée d’Akutagawa" (1946), Dazai attaque violemment son suicide, qu’il qualifie d’acte lâche et égoïste.

Jeunesse et formation (1892-1913), une enfance marquée par la folie. Akutagawa est né dans une famille de la bourgeoisie de Tokyo, dans un Japon en pleine modernisation, où les influences occidentales commencent à se mêler aux traditions japonaises. Son père est un marchand aisé, mais sa mère sombre dans la folie peu après sa naissance. Il est recueilli par son oncle Akutagawa, dont il prendra le nom. Très tôt, il lit les classiques chinois, les contes japonais et la littérature occidentale. Il découvre Edgar Allan Poe, Gustave Flaubert, Dostoïevski et Baudelaire, qui influencent son regard critique et son goût pour l’obsession et la fatalité. Puis étudie la littérature anglaise et japonaise, se passionnant pour Shakespeare et Swift.

Son éducation le plonge dans une réflexion sur le rôle de l’écrivain et la relation entre vérité et fiction.

Il connait des débuts littéraires et une ascension rapide (1914-1922). En 1914, il commence à publier des nouvelles, remarqué par le célèbre écrivain Natsume Sōseki, qui le considère comme le futur grand écrivain du Japon. En 1915, il écrit "Rashōmon", qui deviendra son texte le plus célèbre, une réécriture d’un conte médiéval où la morale devient ambiguë et incertaine. "Dans le fourré" (Yabu no naka, 1922) constitue un texte révolutionnaire en introduisant la narration multiple, où chaque personnage donne une version différente d’un crime. Akutagawa se partage entre amour pour la culture japonaise traditionnelle et fascination pour l’Occident. Ses nouvelles réécrivent les mythes bouddhiques et shintoïstes sous un prisme ironique et existentiel.

Puis vient la crise existentielle et la désillusion (1923-1927). Dans les années 1920, il observe la montée de l’industrialisation et l’effondrement des valeurs morales traditionnelles. Il devient de plus en plus critique envers la société japonaise, qu’il considère comme hypocrite et corrompue. En 1925, "Bords de mer" (Umi no hotori) prend forme d'une contemplation mélancolique de l’existence. En 1926, "Le Livre des morts" (Tenkibō) interroge la mémoire et la dissolution du moi après la mort. En 1927, "Les Engrenages" (Haguruma) et "La Vie d’un idiot" (Aru Aho no Isshō) s'imposent comme des confessions semi-autobiographiques sur la folie et l’angoisse du vide. En proie à des hallucinations, une insomnie chronique et une dépression profonde, il se sent alors piégé par son propre esprit. Le 24 juillet 1927, il met fin à ses jours par overdose de véronal, laissant derrière lui une lettre d’adieu où il parle de son "vague sentiment d’inquiétude"...

"Hana" (1916, Le Nez, The Nose)

Le Nez" est une courte nouvelle inspirée d’un conte bouddhique, où Akutagawa explore l’obsession du paraître et la cruauté du regard des autres. Il s’agit d’une satire mordante de la vanité et de la superficialité humaines, mais aussi d’une réflexion subtile sur la nature du bonheur et de la souffrance intérieure. C'est une œuvre de jeunesse qui attira l'attention de l'establishment littéraire et mis Akutagawa sur la voie de la renommée, et singulièrement, dramatiquement, c'est celui qui, poiur quelques lignes, choisira-t-il pour terminer sa vie ...

PREMIER ÉTÉ de Shōwa, en 1927, Ryūnosuke Akutagawa, dans sa maison du quartier de Tabata, au nord de Tokyo. Le samedi 23 juillet, jour de chaleur persistante, l'auteur prit un déjeuner avec sa femme et ses trois fils avant de recevoir des visiteurs dans l'après-midi. Le soir, il se retira pour mettre la dernière main à une ébauche de son dernier récit, une histoire du Christ réimaginé en poète, et, aux petites heures du dimanche, vers 13 heures, alors qu'une pluie rafraîchissante commençait à tomber doucement dans le jardin, il a confié à sa tante un poème qu'il avait composé au cours de la journée. Ce poème, empreint d'une ironie piquante qui le caractérise, s'intitule « Autodérision » :

Goutte de rosée à la pointe

Laissée scintillante au crépuscule :

Mon nez qui coule.

En combinant cette image de la tombée de la nuit avec une allusion au « Nez », cette fameuse œuvre de jeunesse, le poème jette un regard à la fois élégiaque et ironique sur la carrière brève, mais lumineuse, de l'auteur. En effet, ces lignes fugaces allaient devenir son jisei no ku, son poème d'adieu, car à peine une heure plus tard, après avoir absorbé une dose fatale de barbiturique Veronal, il quitta le bureau de l'étage, se glissa dans la chambre du futon et, tout en lisant des passages de la Bible, sombra dans l'inconscience, puis dans la mort.

Le décès d'Akutagawa, à l'âge de trente-cinq ans, met fin à treize années d'activité littéraire qui coïncident presque exactement avec le règne de l'empereur Taishō. De 1912 à 1926, alors que la Grande Guerre et ses conséquences ravageaient l'Europe et que la Chine impériale et la Russie succombaient à la révolution, le Japon de Taishō a connu une lueur de libéralisme démocratique, coincée entre le paternalisme austère de l'empereur Meiji et le nationalisme militariste qui a consumé les premières années de Shōwa. Cette période a été marquée par un grand épanouissement artistique, mais aussi par des turbulences, une instabilité politique et économique, une grande agitation sociale et des catastrophes naturelles. À la fin de cette période, la vogue croissante du marxisme a donné naissance, dans la sphère culturelle, à un nouveau courant de littérature prolétarienne.

"Le nez du Grand Aumônier Zenchi, à Ikenoo, tout le monde le connaissait. D’une longueur de cinq à six pouces, ce nez pendait du haut de la lèvre supérieure au bas du menton. Il était de la même grosseur à l’extrémité qu’à la racine. On eût dit une longue saucisse suspendue au milieu du visage.

Le moine, qui avait cinquante ans passés, n’avait jamais cessé de souffrir en secret à cause de son nez, du temps même qu’il avait été simple officiant jusqu’au jour où il fut promu au rang de Grand Aumônier de la Cour Impériale. Extérieurement, bien sûr, il affectait toujours un air placide, feignant de ne pas s’en soucier. Ce n’était pas seulement qu’il crût indigne de sa vocation religieuse de se préoccuper de son nez, lui qui aurait dû s’oublier dans la contemplation du Paradis futur. Mais aussi, et surtout, qu’il n’aimait pas qu’on sût que son nez le préoccupait. Il craignait par-dessus tout qu’on mît le mot « nez » dans la conversation quotidienne.

Pour deux raisons, il ne pouvait supporter son nez : la première était d’ordre pratique. La longueur excessive de ce nez était gênante, à tel point qu’il ne pouvait se tirer d’affaire tout seul pour ses repas. S’il mangeait sans aide, l’extrémité de son nez plongeait dans son bol de riz. Notre moine, donc, procédait ainsi : un disciple, assis jambes repliées de l’autre côté du plateau à pieds, soutenait, pendant tout le temps du repas, le nez de son maître avec une planchette de deux aunes de long et d’un pouce de large. Mais cette façon de manger n’était agréable ni pour le disciple qui soutenait le nez ni pour le maître dont le nez était soutenu. Une histoire se répandit en ce temps-là jusqu’à Kyôto, selon laquelle un enfant encore novice, qui remplaçait un jour le disciple, les mains secouées par un éternuement inopiné, laissa tomber le nez dans le gruau de riz.

Mais tout cela ne constituait pas la principale raison du chagrin que le Grand Aumônier éprouvait à cause de son nez. La vérité était qu’il souffrait, dans son amour-propre, d’être affligé d’un tel appendice.

Les gens du quartier d’Ikenoo disaient, à propos du moine Zenchi, possesseur de ce nez, qu’il était heureux de ne pas être laïque. Ils ne croyaient pas qu’aucune femme désirât l’épouser à cause de son nez par trop avantageux. Certains insinuaient même que ce nez l’avait forcé à quitter le monde. Mais le moine, pour sa part, n’estimait point que son état de religieux pût atténuer son dépit. Son amour-propre était trop délicat pour attribuer son état à l’échec d’un mariage éventuel, qui n’était qu’une conséquence. Il décida donc de guérir, de n’importe quelle manière, active ou passive, son amour-propre blessé.

D’abord, le moine chercha un moyen pour faire paraître mon nez plus court qu’il n’était réellement. Il s’y efforçait assidûment ; il examinait son visage sous divers angles dans une glace, quand il était seul. De temps à autre, non content de modifier la position de son visage, il appuyait sa joue sur sa main, appliquait ses doigts à l’extrémité du menton et se penchait de nouveau patiemment sur la glace. Pas une seule fois il n’éprouva la satisfaction de voir son nez raccourci autant qu’il le désirait. Parfois même, plus il faisait d’efforts, plus il avait l’impression que son nez s’était allongé. Dans ces cas-là, la glace rangée, avec de longs soupirs résignés, il se réinstallait à contrecœur devant son lutrin et reprenait la lecture du soûtra de Kannon [Le soûtra de Kannon : chapitre XXV du soûtra du Lotus, autrement appelé Fumon-bon, où sont relatées la vertu et la grâce du bodhisattva Kannon.].

Plus encore. Zenchi vivait dans la perpétuelle préoccupation du nez des autres. Le temple d’Ikenoo organisait souvent des conférences au profit du Trésor du Chapitre. Dans l’enceinte du temple où se serraient les cellules monastiques, les moines chauffaient l’eau des bains tous les jours ; aussi laïques et religieux y affluaient. L’Aumônier observait avec patience leur visage. C’est qu’il espérait trouver un être humain au moins dont le nez fût aussi long que le sien, ce qui l’aurait soulagé. Ni la robe de soie bleu foncé, ni celle de chanvre toute blanche ne frappaient ses regards. Quant aux vêtements auxquels il était habitué, comme les chapeaux orangés ou les chasubles gris foncé, ils n’existaient même pas pour lui. C’était vers le nez, et non pas vers l’homme, que son regard était attiré.

Il voyait bien des nez fièrement crochus, mais il n’en trouvait pas un seul qui fût comme le sien. Au fur et à mesure que se succédaient ses déceptions, son humeur devenait de plus en plus maussade. Ses nerfs étaient si irrités que, malgré son âge, quand il bavardait avec l’un ou l’autre, il rougissait en tâtant instinctivement le bout de ce maudit nez qui pendait.

En désespoir de cause, il se mit à compulser les livres sacrés, bouddhiques ou non, voulant y découvrir, pour avoir ne serait-ce qu’un peu de soulagement, un personnage qui eût un nez semblable au sien. Mais aucun texte ne faisait allusion à une longueur inhabituelle du nez de Mokuren ..." (Rashômon et autres contes, traduction et introduction d'Arimasa Mori, Nrf, Gallimatd / Unesco, 1965)

L'intrigue du "Nez", qui s’inspire donc d’un texte bouddhique médiéval, tient en une phrase, un moine souffre de la longueur démesurée de son nez. Akutagawa va transformer ce conte en une analyse psychologique moderne, ajoutant une profonde réflexion sur l’image de soi et la perception sociale. Zenchi Naigu est en effet un moine respecté, mais il est obsédé par un problème physique : son nez est anormalement long et pend jusqu’à sa bouche. Il a tout essayé pour le raccourcir, mais rien ne fonctionne, et il vit dans une angoisse permanente. Il sait que ses disciples et les autres moines se moquent de lui en secret, bien qu’ils ne le disent pas ouvertement. Cette conscience aiguë du regard des autres le plonge dans une profonde souffrance. Un jour, un médecin lui propose un traitement : il plonge son nez dans de l’eau bouillante, puis le masse vigoureusement jusqu’à ce qu’il rétrécisse. Après quelques jours de douleur, le nez retrouve une taille normale. Zenchi Naigu est ravi, convaincu qu’il sera enfin respecté sans être un objet de moquerie. Mais contre toute attente, les disciples et les autres moines ne le félicitent pas. Au contraire, ils trouvent la situation hilarante et rient ouvertement de lui. Le moine découvre avec horreur que son malheur était, en fait, ce qui faisait rire ses compagnons, et qu’ils se sentaient supérieurs en le voyant souffrir. Maintenant qu’il n’a plus son nez difforme, il devient un homme ordinaire, sans intérêt, et on se moque encore plus de lui pour avoir cherché à changer. Zenchi Naigu réalise alors qu’il ne peut jamais échapper au jugement des autres. Qu’il ait un nez long ou court, il sera toujours ridiculisé d’une manière ou d’une autre. Il regrette presque son ancien nez, car au moins, avant, il connaissait déjà sa place dans la société. La nouvelle se termine sur une conclusion ironique et amère, où le moine se résigne à son destin, comprenant que le bonheur et la souffrance ne dépendent pas de l’apparence, mais du regard des autres...

"Umi nu hotori" (1925, By the Seashore, Bords de mer) est une méditation contemplative, où la mer est un miroir du moi. Le narrateur se rend sur une plage isolée, cherchant à fuir le tumulte de la ville et ses angoisses. Il contemple l’horizon immense, les vagues, les reflets du soleil, et ressent à la fois une paix profonde et une inquiétude diffuse. Il évoque le lien ancestral entre l’homme et l’océan, se demandant si la mer est un refuge ou un abîme. Face à l’immensité de la mer, il prend conscience de sa propre insignifiance. Il médite sur le temps qui passe, la fugacité des souvenirs, et ressent une sensation de vertige devant l’inconnu. L’idée du suicide traverse son esprit, comme un retour possible à l’origine, mais il ne s’y attarde pas. Alors que le jour décline, le narrateur ressent une étrange attraction pour l’eau, comme si la mer l’appelait. Il hésite entre se laisser happer par les flots ou retourner à la réalité. Finalement, il s’éloigne de la plage, mais avec une sensation de vide, comme s’il laissait une partie de lui-même derrière lui...

"... Il continuait toujours à pleuvoir. Le déjeuner une fois terminé, nous nous étions mis à bavarder de nos amis de Tôkyô en fumant Shikishima sur Shikishima.

Nous étions installés dans un pavillon de deux pièces de six tatami chacune ; les fenêtres protégées par des stores en bambou donnaient sur un jardin où rien ne poussait – enfin presque rien car on apercevait quand même, courbant leurs épis çà et là sur le sable, quelques-uns de ces carex si abondants en ce bord de mer. À notre arrivée, les épis n'étaient pas encore tous uniformément formés : la plupart de ceux qui pointaient étaient d'ailleurs encore verts. Mais à présent, tous avaient pris une couleur mordorée et une goutte de pluie perlait à leur pointe.

– Bon, et si je travaillais un peu !

Allongé de tout son long sur les tatami, M. essuyait les verres de ses lunettes à la manche du peignoir de cotonnade empesée de l'auberge. Le travail auquel il faisait allusion consistait en l'occurrence à rédiger le récit que nous devions fournir chaque mois pour la revue de notre petit cercle littéraire.

M.se retira dans la pièce voisine ; la tête calée sur un épais coussin, je me plongeai alors dans la lecture de la Chronique des huit chiens de Satomi. Je m'étais arrêté la veille à l'endroit où Shino, Genpachi et Kobungo s'apprêtent à voler au secours de Sôsuke. « Amazaki Terubumi sortit alors les cinq petits paquets de paillettes d'or qu'il tenait cachés contre son sein. Il en posa d'abord trois sur son éventail et dit : "Nobles chiens, chacun de ces paquets contient trente ryô. Ce n'est que peu de chose, mais j'ose espérer qu'ils vous seront à tous trois de quelque utilité au cours de ce voyage. Je devine votre répugnance, mais vous prie humblement d'accepter ce présent au nom du seigneur Satomi" » — En lisant ce passage, je repensai aux droits d'auteur qui m'étaient parvenus deux jours plus tôt : quarante sous la page... Au mois de juillet précédent, nous avions, M. et moi, achevé nos études de littérature anglaise à l'Université. Aussi nous fallait-il déjà songer à trouver un quelconque moyen d'assurer notre subsistance. Et si je me lançais dans l'enseignement ? Je réfléchissais, oubliant peu à peu la Chronique des huit chiens de Satomi. Mais je finis manifestement par m'endormir et fis alors le petit rêve que voici :

La nuit était semble-t-il déjà fort avancée, mais peu importe. J'étais couché, seul, dans le salon dont les contrevents étaient tirés. Tout à coup, on frappa aux volets. « S'il vous plaît ! » on m'appelait. Je savais pertinemment qu'un étang s'étendait juste derrière les contrevents. Mais qui pouvait bien m'appeler ? Je n'en avais pas la moindre idée.

– S'il vous plaît, je voudrais vous demander quelque chose..., dit la voix derrière les volets ..."

(Traduit du japonais par Edwige de Chavanes, nrf, Gallimard)

"Shinkirô" (1927, Mirages) est une descente dans la confusion mentale, où le monde devient insaisissable. Le narrateur marche seul dans un paysage désertique, sous une chaleur accablante. Il commence à voir des formes indistinctes au loin, qui semblent changer et disparaître dès qu’il tente de les fixer. Est-ce une hallucination, un mirage, ou une défaillance de son esprit ? Peu à peu, ces visions deviennent plus intenses : Il croit voir des silhouettes humaines, mais elles s’évaporent aussitôt; il entend des murmures, mais ne sait pas si c’est le vent ou son imagination; il ressent une peur viscérale, un sentiment d’être piégé dans une illusion dont il ne peut s’échapper. Il essaie de se raccrocher au réel, mais tout semble se distordre. Son propre corps lui paraît étranger, comme s’il n’était plus vraiment lui-même.

La nouvelle se termine sur une image incertaine, laissant le lecteur dans le doute : A-t-il perdu la raison ? Ou bien la réalité elle-même est-elle devenue instable ? ...

"Rashōmon" (1915)

"Rashōmon" montre comment un individu peut basculer dans l’immoralité lorsqu’il est confronté à l’extrême pauvreté et à la nécessité de survivre. La moralité n’existe que tant que les conditions de vie le permettent.

Le récit est inspiré par deux anecdotes du "Konjaku monogatari", l' "Histoire d 'un voleur qui monta dans la galerie de la Porte Rashô et vit des cadavres" et I` "Histoire d 'une femme qui vendait du poisson au quartier des officiers", se déroule vers la fin du XIIe siècle dans l'ancienne capitale de Heian, l'actuel Kyôto. L’époque de Heian (794-1185) est une période de décadence et d’instabilité sociale. Le Rashōmon était une immense porte située à l’entrée sud de Kyoto, autrefois symbole du prestige impérial, mais désormais abandonnée et en ruines, servant de refuge aux criminels et aux cadavres abandonnés.

Sur un fond de désolation et de calamités naturelles (séismes, famines, guerres civiles), un homme de basse condition chassé de son emploi attend sous la Porte Rashô une accalmie de la pluie. Alerté par un bruit, il grimpe en haut de la galerie : là, il surprend une vieille femme. victime comme lui de la misère générale, en train de dépouiller des cadavres. Tandis qu'il l'épie, ses sentiments glissent insensiblement d`un état à l'autre (Doit-il rester fidèle à son éthique et mourir de faim ?

Ou doit-il transgresser ses principes pour survivre ?). Horrifié, il lui demande pourquoi elle commet un acte aussi ignoble.

La vieille femme ne cherche pas à se justifier, mais explique froidement que tout le monde vole pour survivre. Elle raconte que l’un des cadavres était une femme qui trompait les autres en vendant de faux remèdes, et donc qu’elle ne fait que lui rendre la pareille. Sa logique est simple : "Si je ne vole pas, je mourrai".

Face à cette dure réalité, l'homme comprend soudain qu’il n’a plus à hésiter. Plutôt que de condamner la vieille femme, il adopte sa philosophie et décide de lui aussi survivre à tout prix. Dans un geste brutal, il attaque la vieille femme, lui arrache ses vêtements et s’enfuit dans la nuit, abandonnant définitivement son ancienne morale...

"[Rashômon : La porte de rashô, grande porte d’entrée de la capitale Kyôto à l’époque de Heian, était située à l’extrémité sud de la grande avenue de Suzaku conduisant au Palais. Elle fut bâtie au début de l’époque de Heian. L’enceinte (rashô ou rajô) dont cette porte devait servir d’entrée principale n’a jamais été construite. La porte était munie d’une galerie.]

Cela s’est passé un jour au crépuscule : un homme de basse condition était là, sous la Porte Rashô, à attendre une accalmie de la pluie.

Il n’y avait personne d’autre que lui sous la vaste Porte. Seul, sur une colonne énorme, dont l’enduit rouge était tombé par endroits, un criquet s’était posé. La Porte Rashô se trouvant dans l’avenue Suzaku, on se fût attendu à y rencontrer, outre cet homme, deux ou trois personnes, des femmes en chapeau conique ou des hommes coiffés d’eboshi, cherchant abri contre la pluie. Et pourtant, il n’y avait personne d’autre que lui.

Pourquoi ? direz-vous. Ces deux ou trois dernières années, une suite de calamités – tremblement de terre, cyclone, incendie, famine… – s’étant abattues sur la ville de Kyôto, il s’en était suivi une désolation peu commune dans toute la capitale. Une ancienne chronique dit même qu’on y brisait les statues de Bouddha, les objets du culte bouddhique, et en empilant le bois – encore enduit de cinabre ou plaqué d’or et d’argent – au bord du chemin, on les vendait pour servir de matériau de chauffage. Comme la capitale elle-même se trouvait dans cet état, on avait, bien entendu, renoncé à la réfection de la Porte Rashô ; personne n’y prêtait attention. Lorsqu’elle fut complètement tombée en ruine, renards et voleurs en tirèrent parti : les uns et les autres en firent leur gîte. Enfin, on en était venu à jeter les cadavres non réclamés dans la galerie de la Porte. À la chute du jour, les gens, pris de peur, n’en approchaient même pas.

En revanche, les corbeaux y venaient par bandes d’on ne sait où. Dans la journée, innombrables, ils venaient en cercle autour des hautes tuiles cornières, en croassant. Au coucher du soleil, ils se détachaient, comme des graines de sésame parsemées, sur le ciel empourpré qui s’étendait au-dessus de la Porte. Ils venaient, évidemment, becqueter les cadavres délaissés.

Ce soir-là, peut-être à cause de l’heure tardive, on n’en voyait pas un seul. Mais leurs fientes, collées çà et là, formaient de petites taches blanches sur l’escalier de pierre qui menaçait de s’écrouler et de longues herbes en envahissaient les fentes. Sur la plus haute des sept marches, l'homme, accroupi sur le pan de sa robe bleu foncé usée par de nombreux lavages, regardait, d’un air absent, la pluie tomber. Il ne se souciait que d’une grosse pustule poussée sur sa joue droite.

L’auteur écrivait tout à l’heure : « Un homme de basse condition était là à attendre une accalmie de la pluie. » À vrai dire, cet homme n’avait rien à faire, même si la pluie cessait de tomber. En temps ordinaire, il aurait dû rentrer chez son patron. Mais ce dernier l’avait congédié quatre ou cinq jours auparavant. À cette époque-là, la ville de Kyôto, comme je l’ai déjà dit, était sous le coup d’une désolation peu commune. Aussi la disgrâce de cet homme renvoyé par le patron qu’il avait servi depuis longtemps n’en était-elle en réalité qu’une conséquence insignifiante. Il aurait donc mieux valu dire : « Un homme de basse condition, dépourvu de tous moyens, était bloqué par la pluie, sans savoir où aller », qu’écrire : « Un homme de basse condition était là à attendre l’accalmie. » De plus, l’aspect du ciel, ce jour-là, contribuait sensiblement à la dépression morale de cet homme de l’époque de Heian [L’époque de Heian (794-1192) : époque où les empereurs régnaient directement à Kyôto (capitale de Heian).)]. La pluie qui avait commencé à tomber vers la fin de l’heure de singe [L’heure du singe : de 15 heures à 17 heures.] ne paraissait guère devoir cesser. Depuis quelque temps, l’homme, absorbé par le problème urgent de sa vie de demain – cherchant à résoudre une question qu’il savait sans solution –, écoutait, d’un air absent, en ruminant ses pensées décousues, le bruissement de la pluie qui tombait sur l’avenue de Suzaku.

La pluie enveloppait la Porte Rashô et, par rafales venues de loin, amplifiait le bruit de sa chute. Les ténèbres abaissaient peu à peu le ciel, et le toit de la Porte soutenait, du bout de ses tuiles cornières obliques, la lourde masse des sombres nuages.

Pour résoudre un problème insoluble, on ne peut pas s’attarder à choisir un moyen. Sinon, on pourrait bien mourir de faim au pied d’un talus ou au bord d’un chemin et son corps serait jeté dans la galerie de la Porte comme celui d’un chien crevé. « Si tous les moyens étaient permis ? » – la pensée de l’homme, après de multiples détours, se fixa enfin sur ce point décisif. Mais ce « si », en fin de compte, restait pour lui, toujours, le même « si ». Tout en reconnaissant que n’importe quel moyen serait justifié, il lui manquait le courage de faire le premier pas demandé par la situation même et d’admettre franchement cette conclusion inévitable : « Il n’est d’autre ressource que de se faire voleur. »

Avec un grand éternuement, l’homme se releva paresseusement. À Kyôto où la température baisse sensiblement le soir, le froid faisait déjà désirer un brasero. Dans l’obscurité qui commençait à régner, le vent soufflait violemment entre les colonnes de la Porte. Le criquet qui s’était posé sur la colonne enduite de cinabre avait disparu.

L’homme, le cou dans les épaules, regarda autour de la Porte, relevant les rabats de la robe bleu foncé qu’il portait sur du linge de couleur jaune. Car il s’était décidé à chercher, pour y passer la nuit, un coin qui lui permettrait de dormir à son aise, loin du regard des hommes, et à l’abri de la pluie et du vent. Son regard tomba sur une large échelle enduite de cinabre elle aussi, qui conduisait à la galerie de la Porte. Tous ceux qu’il pouvait rencontrer là-haut ne devaient être, de toute manière, que des cadavres. L’homme, alors, prudemment, afin d’éviter que son sabre à poignée nue ne se dégainât, posa son pied chaussé de sandales sur la première marche de l’échelle.

Quelques instants s’écoulèrent. À mi-hauteur de la large échelle qui conduisait à la galerie, le voilà qui, recroquevillé comme un chat, retenant son souffle, épie ce qui se passait en haut. La lueur venant de la galerie éclairait faiblement sa joue droite, la joue où, dans une broussaille de favoris courts, poussait un bourgeon rouge et purulent. L’homme, dès le début, avait été loin d’imaginer qu’il trouverait autre chose que des cadavres. Mais, ayant monté deux ou trois marches, il lui sembla qu’il y avait là une lumière tenue par quelqu’un et qui bougeait...." (Rashômon et autres contes, traduction et introduction d'Arimasa Mori, Nrf, Gallimatd / Unesco, 1965)

"Kannin" (1919, The Mandarins, Les Mandarines)

Une histoire brève mais percutante, qui renverse la perception du lecteur sur les classes sociales et l'humanité. L’histoire se déroule au début du XXe siècle, au moment où le Japon est en pleine modernisation et où les classes sociales sont de plus en plus marquées. Le protagoniste est un homme cultivé, issu d’une classe sociale élevée, qui regarde les classes inférieures avec dédain et condescendance. Il va être confronté à une scène anodine, qui va bousculer, par un seul geste, ses certitudes sur le mépris social et la dignité humaine.

Un homme éduqué, issu de la bourgeoisie intellectuelle, attend un train dans une gare. Il est ennuyé et irritable, fatigué de la société et de la médiocrité du peuple. Il remarque une jeune fille issue d’un milieu modeste, mal habillée, aux mains rougies par le froid, qui semble mal à l’aise. La jeune fille monte dans le train et sort des mandarines de sa poche. Contre toute attente, elle commence à jeter les mandarines par la fenêtre du train en marche. Au début, le protagoniste est choqué et agacé par son comportement, qu’il trouve ridicule et incompréhensible. Il réalise ensuite que la jeune fille jette les mandarines à des enfants pauvres, qui courent derrière le train pour les attraper. Ce geste le bouleverse, car il comprend qu’il a jugé trop vite et que cette scène est empreinte d’une sincère générosité. Son mépris initial se transforme en une émotion inattendue : une profonde prise de conscience sur ses propres préjugés et la noblesse du cœur humain. Le train continue sa route, et le protagoniste reste silencieux, absorbé par ses pensées. Il ne sait pas exactement pourquoi cette scène l’a bouleversé, mais il sent qu’il ne pourra plus regarder les classes populaires de la même manière. Akutagawa dénonce un Japon où l’intellectualisme déshumanise, alors que le peuple, malgré sa pauvreté, conserve une sincérité et une solidarité authentiques.

"C'était un jour d'hiver nuageux, la nuit tombait. Je m'étais installé dans le coin d'un compartiment de deuxième classe d'un train qui montait de Yokosuka à Tôkyô et j'attendais, l'esprit vide, le coup de sifflet du départ. Dans le compartiment où les veilleuses étaient allumées depuis longtemps déjà, il n'y avait par extraordinaire nul autre voyageur. Ni dehors, sur le quai plongé dans la pénombre et curieusement désert – pas même une personne venue accompagner un voyageur ; seul un chiot enfermé dans une cage poussait de temps à autre un gémissement plaintif. Ce paysage s'accordait de façon presque étonnante avec mon état d'âme du moment. Une lassitude et un ennui indicibles projetaient dans ma tête une ombre morne comme le ciel lourd de neige. Les deux mains enfoncées dans les poches de mon manteau, je ne me sentais même pas la force d'en sortir le journal du soir.

Mais, bientôt, le signal du départ retentit. Mon esprit se détendit légèrement ; la tête appuyée contre le rebord de la fenêtre derrière moi, j'attendais, sans réelle impatience, de voir cette gare se mettre à glisser sous mon regard d'un instant à l'autre, comme aspirée en arrière. Mais surprenant mon attente, le claquement précipité de socques de bois retentit soudain du côté du guichet ; la voix furieuse du contrôleur se mit à crier et au même instant la porte de mon compartiment s'ouvrit brutalement : une fillette de treize ou quatorze ans s'engouffra à l'intérieur comme une folle tandis qu'à la même seconde le train, avec une lourde secousse, s'ébranlait lentement. Les poteaux du quai, qui l'un après l'autre hachuraient mon regard, les voiturettes à eau comme oubliées là, le porteur à casquette rouge qui remerciait quelqu'un dans un compartiment – noyé dans la fumée rejetée contre les vitres, tout culbutait en arrière comme à regret. Le cœur enfin soulagé, j'allumai une cigarette ; soulevant des paupières indolentes, je jetai pour la première fois un coup d'œil sur le visage de la fillette assise sur la banquette d'en face. Des cheveux secs séparés au milieu par une raie et relevés en un chignon à coques, des joues crevassées qu'elle avait dû frotter vu la rougeur presque écœurante qui les enflammait – elle avait vraiment tout d'une petite campagnarde. Sur ses genoux, où pendait avec négligence une écharpe de laine crasseuse d'un vert pisseux, était d'ailleurs posé un énorme balluchon ; et dans sa main couverte d'engelures qui retenait le balluchon, elle serrait très fort, comme un précieux trésor, un billet rouge de troisième. Je n'aimais pas les traits grossiers de cette fillette et la malpropreté de sa tenue me révulsait. La stupidité de son esprit qui ne lui permettait même pas de distinguer les deuxième des troisième classe ajoutait encore à mon irritation. Ma cigarette allumée, je me décidai donc, en partie pour oublier l'existence de la fillette, à tirer de ma poche le journal du soir et le dépliai au hasard sur mes genoux. C'est alors que la lumière du jour qui tombait sur les pages du quotidien fut brusquement remplacée par celle des lampes électriques, et les caractères mal imprimés d'une rubrique quelconque se détachèrent sous mes yeux avec une clarté inattendue. Le train venait manifestement de s'engager dans le premier des nombreux tunnels qui jalonnent la ligne de Yokosuka.

Mais j'eus beau parcourir les pages du journal à la faveur de l'éclairage électrique, la banalité des événements qui faisaient tourner le monde était finalement bien trop grande pour parvenir à dissiper ma morosité. Des négociations de paix, des mariages, une affaire de corruption, la rubrique nécrologique... – victime de l'illusion que la marche du train s'était inversée depuis la seconde où il avait pénétré dans le tunnel, je parcourais presque machinalement ces articles tous plus désolants les uns que les autres. Mais ce faisant, je gardais malgré moi en permanence une conscience aiguë de la présence de la fillette assise là devant moi avec sa face qui à elle seule personnifiait toute la trivialité de la réalité. Ce train dans un tunnel, cette petite paysanne et puis ce journal du soir bourré d'articles insipides – si ce n'étaient pas des symboles, alors que fallait-il ! Les symboles de l'absurdité, de la vulgarité et de la monotonie de la vie humaine. Écœuré, je jetai de côté le journal à peine feuilleté ; ré-appuyant ma tête contre le rebord de la fenêtre, je fermai les yeux comme un mort et commençai à somnoler.

Quelques minutes s'écoulèrent ainsi quand, sentant brusquement peser sur moi une menace, je jetai inconsciemment un regard autour de moi : la fillette – encore et toujours elle ! – s'était à mon insu déplacée à côté de moi : elle essayait avec acharnement d'ouvrir la fenêtre. Mais la lourde vitre ne semblait pas vouloir se laisser soulever si facilement. Ses joues couvertes de gerçures devinrent encore plus rouges et par intermittence je l'entendais qui, le souffle entrecoupé, reniflait fébrilement. Cela aurait dû suffire pour éveiller – même en moi – un soupçon de pitié. Mais ne fût-ce qu'à voir de part et d'autre de la voie les flancs des montagnes – dont seule l'herbe desséchée formait une nappe lumineuse dans le crépuscule – se resserrer tout près derrière les vitres, il sautait aux yeux que le train allait d'un instant à l'autre s'engager dans un tunnel. Mais elle ne s'obstinait pas moins envers et contre tout à vouloir ouvrir la fenêtre... – ses motifs m'échappaient totalement. Il ne pouvait tout au plus s'agir pour moi que d'un pur et simple caprice. Toujours en proie à une irritation sans bornes, j'observais donc avec des yeux mauvais le combat désespéré que menaient ses mains couvertes d'engelures pour soulever la vitre, avec au fond du cœur l'espoir qu'il fût à tout jamais voué à l'échec. Or, à l'instant où avec un formidable grondement le train s'engouffrait justement dans le tunnel, la vitre que la fillette s'escrimait à ouvrir finit par céder d'un seul coup. Des bouffées d'air noir comme de la suie liquide s'engouffrèrent par cette ouverture carrée dans le compartiment qui se trouva subitement noyé dans un nuage de fumée suffocant. Je n'eus pas même le temps d'appliquer un mouchoir sur mon visage ; naturellement fragile de la gorge, je me retrouvai grâce à ce bain de fumée secoué par une formidable quinte de toux qui me laissait à peine le temps de respirer. La fillette, qui manifestement n'en avait cure, sortit son cou par la fenêtre ; les cheveux de son chignon ébouriffés par le vent qui soufflait dans les ténèbres, elle fixait des yeux scrutateurs vers l'avant du train...." (Traduit du japonais par Edwige de Chavanes, nrf, Gallimard)

"Yabu no naka" (1922, In a Grove, Dans le fourré)

L’une des nouvelles les plus célèbres d’Akutagawa, racontant un même crime sous plusieurs points de vue contradictoires, mettant en doute l’existence d’une vérité absolue, juxtaposant avec une singulière intelligence des monologues sans aucune explication de fond, mais qui parviennent à faire chanceler notre sens des réalités.

Elle est à la base du film "Rashōmon" (1950) d’Akira Kurosawa (en y ajoutant des éléments de "Rashōmon"), qui en a fait un chef-d'œuvre du cinéma mondial.

L’histoire se déroule à l’époque de Heian (794-1185), une période où le Japon était marqué par les rivalités entre clans, les samouraïs et les codes d’honneur stricts. L’histoire est racontée à travers sept témoignages successifs, chacun donnant une version différente des événements ayant eu lieu dans un bois isolé, l’assassinat d’un samouraï et le viol de sa femme.

Le bûcheron, le premier à découvrir le crime, explique qu’il a trouvé le cadavre d’un samouraï dans un fourré, transpercé d’un sabre. Il ne voit ni trace d’un meurtrier, ni d’une lutte, mais une corde et un peigne brisé à proximité du corps. Il n’a aucune idée de ce qui s’est passé, il a juste signalé sa découverte aux autorités. Le policier raconte, quant à lui, qu’il a arrêté un célèbre bandit nommé Tajōmaru, qui portait l’épée du samouraï assassiné. Il était blessé et avait l’air de s’être battu récemment. Le policier ajoute que Tajōmaru est connu pour attaquer et voler les voyageurs, ce qui en fait un suspect évident. Un moine bouddhiste dit qu’il a croisé le samouraï et sa femme peu avant le crime. Il se souvient que la femme portait un voile et que son mari avait un regard fier et droit. Pour lui, rien ne laissait présager un crime à venir. Tajōmaru avoue avoir tué le samouraï et violé sa femme, mais il affirme que ce n’était pas un simple crime, car il était tombé amoureux de la femme. Il explique qu’il a attiré le samouraï dans la forêt en prétendant lui vendre un trésor caché, puis a attaqué et ligoté l’homme.Après cela, il a violé la femme devant son mari. Il affirme que la femme, humiliée, lui a demandé de tuer son mari pour éviter la honte, et qu’il a délivré le samouraï pour un duel loyal. Selon lui, ils se sont battus en duel et il a tué le samouraï honorablement. Après cela, la femme s’est enfuie. La femme du samouraï donne une version totalement différente des événements: Tajōmaru a violé son corps, puis s’est enfui, la laissant seule avec son mari ligoté. Son mari la regardait avec un profond mépris, ce qui l’a horriblement blessée. Elle a alors tué son mari de ses propres mains avec son poignard, parce qu’elle ne supportait plus son regard accusateur. Ensuite, elle a tenté de se suicider, mais a échoué et s’est enfuie. Un médium est appelé pour communiquer avec l’esprit du samouraï et la version du mort est encore différente des précédentes : Tajōmaru a violé sa femme, mais après cela, il lui a proposé de partir avec lui. À la surprise du samouraï, sa femme a accepté la proposition, mais a demandé à Tajōmaru de tuer son mari pour éviter la honte. Tajōmaru, choqué par la demande, a changé d’avis, a insulté la femme et s’est enfui.

Le samouraï, désespéré par la trahison de sa femme, s’est suicidé avec son propre poignard. C'est alors le bûcheron réapparaît et avoue qu’il a vu plus que ce qu’il a dit au début. Il raconte qu’après le viol, Tajōmaru a supplié la femme de l’épouser, mais elle a ri et les a forcés à se battre pour elle. Les deux hommes ont combattu la peur au ventre jusqu’à ce que Tajōmaru tue le samouraï et que la femme s’enfuie. Le bûcheron a ensuite volé le poignard de la femme, ce qui explique pourquoi il n’a rien dit plus tôt. Chaque témoignage se contredit, et Akutagawa laisse volontairement le lecteur sans réponse définitive. En fait, tous les personnages ont leur part de mensonge et de culpabilité ..

"DÉPOSITION D’UN BUCHERON INTERROGÉ PAR LE LIEUTENANT CRIMINEL

— Je vous confirme, monsieur le Lieutenant, ma déposition. C’est bien moi qui ai découvert le cadavre. Ce matin-là, comme d’habitude, je me rendais sur l’autre versant de la montagne pour abattre des sapins. Le cadavre était dans un fourré à l’ombre de la montagne. Le lieu exact ? À quatre ou cinq chô [Chô : ancienne unité de distance valant soixante ken, soit à peu près à 109 mètres (voir note 8 du conte I).], je crois, de la halte de Yamashina [Yamashina : lieu-dit qui se trouve à proximité de la capitale, dans l’arrondissement actuel de Higashiyama de Kyôto.]. C’est un endroit sauvage où se dressent clairsemés des bambous mêlés de maigres conifères.

« Gisant sur le dos, le cadavre était vêtu d’une robe de chasse bleu clair et portait un eboshi couleur gris acier à la mode de la capitale. Une seule entaille était visible sur le corps, mais c’était une plaie profondément ouverte dans le haut de la poitrine. Les feuilles mortes de bambou qui jonchaient les alentours étaient comme teintes de suhô [Suhô : rouge foncé, couleur particulièrement appréciée pour teindre le revers de la robe de cérémonie de la dame de cour.]. Non, le sang ne coulait plus de la plaie dont les lèvres paraissaient déjà desséchées et sur laquelle, je m’en souviens bien, un gros taon était collé, comme s’il ne m’entendait pas approcher.

« Si je n’ai pas trouvé un sabre ou quelque chose d’autre ? Non. Rien du tout. Seule, au pied d’un sapin voisin, une corde de paille était abandonnée… Ah ! Si, outre la corde, il y avait aussi un peigne. Voilà tout ce que j’ai trouvé autour du cadavre. Mais les herbes et les feuilles mortes des bambous étaient foulées en tous sens, et la victime, avant d’être tuée, avait dû opposer une forte résistance. Comment ? Si je n’ai pas aperçu un cheval ? Non. Ce n’est pas un lieu où puisse pénétrer un cheval. Une épaisse broussaille sépare l’endroit de la route praticable à cheval. »

DÉPOSITION D’UN MOINE ITINÉRANT INTERROGÉ PAR LE MÊME LIEUTENANT CRIMINEL

— Je peux vous assurer, monsieur le Lieutenant, que j’avais aperçu hier celui qu’on a trouvé mort aujourd’hui. Oui, vers midi, je crois ; c’était à mi-chemin entre Sekiyama et Yamashina. Il marchait en direction de Sekiyama, accompagné d’une femme montée à cheval. La femme était voilée, aussi n’ai-je pu distinguer son visage. Je me rappelle seulement sa robe, qui semblait être de la couleur de lespedeza. Quant au cheval, c’était un alezan dont la crinière était rasée, j’ai l’impression. De quelle taille était-il ? Euh, quatre shaku [Shaku : ancienne unité de longueur valant à peu près 30 centimètres ; 6 shaku constituent un ken, dont 60 unités font un chô.] quatre sun [Sun : le dixième d’un shaku.] à peu près, m’a-t-il semblé ; mais je n’en suis pas sûr. Je ne suis pas expert en la matière, étant moine. Et l’homme ? Il était bien armé d’un sabre, portait un arc et des flèches. Et, surtout, ce carquois laqué noir dans lequel il avait mis une vingtaine de flèches, oui, je m’en souviens bien.

« Le sort qui l’attendait, comment pouvais-je le deviner ? Oui vraiment, la vie humaine n’est-elle pas comme une rosée ou comme un éclair… Je le plains, et je ne trouve pas les mots qu’il faut. »

DÉPOSITION D’UN MOUCHARD INTERROGÉ PAR LE MÊME LIEUTENANT CRIMINEL

— L’homme que j’ai arrêté ? C’est un fameux brigand appelé Tajômaru, il n’y a pas de doute. Mais quand je l’ai arrêté, il poussait des cris étouffés, affaissé sur le pont de pierre de la route d’Awataguchi. Il paraissait être tombé de cheval. L’heure ? Vers la première de Kong [La première de Kong : vers 22 heures.], hier soir. La dernière fois qu’il m’avait échappé de justesse, il avait cette même robe de chasse bleu foncé assortie du même sabre à gaine moulée. Cette fois-ci, comme vous l’avez vérifié, il portait en outre un arc et des flèches. Ah oui ? La victime avait les mêmes armes ? Alors, il n’y a pas de doute. C’est Tajômaru l’assassin. Car l’arc enroulé de cuir, le carquois laqué de noir, dix-sept flèches empennées de faucon, tout ça, c’était bien à lui. Le cheval aussi, comme vous le disiez, était un alezan à la crinière rasée. Etre désarçonné par cette bête, c’était son destin. Elle, traînant à terre une longue rêne, un peu au-delà du pont de pierre, broutait les herbes coupantes encore vertes qui poussaient au bord de la route.

« Ce Tajômaru, de tous les voleurs qui rôdent dans les rues de la capitale, est renommé comme coureur de femmes. L’année dernière, en automne, on avait trouvé mortes dans la montagne derrière la chapelle de Pindola [Pindola : un des seize rakan du bouddhisme. Rakan, ou arakan, vient du sanskrit arhat qui signifie « celui qui est à vénérer ». Pindola est vénéré au Japon pour son pouvoir de guérir les maladies.] du temple Toribe une dame qui avait dû y venir pour prier et la jeune servante qui l’accompagnait. La rumeur avait attribué ce crime à Tajômaru. Si c’est encore lui qui a tué cet homme trouvé mort, on pourrait apprendre ce qu’est devenue la femme montée à cheval. J’ai l’air de forcer votre enquête, mais ce point mérite d’être éclairci. »

(...) - (Rashômon et autres contes, traduction et introduction d'Arimasa Mori, Nrf, Gallimatd / Unesco, 1965)

"Tenkibo" (1926, The Book of the Dead, Le Livre des morts")

Une œuvre-testament, où Akutagawa questionne la valeur de l’existence et la peur du néant. Un texte à mi-chemin entre l’autobiographie, l’essai et la confession, intime, au long duquel il se livre sans filtre sur la mort et le passage du temps. Il se divise en plusieurs parties pour évoquer les figures disparues de sa vie, ses réflexions sur l’oubli et la dissolution de l’identité après la mort...

Akutagawa ouvre son récit nous avouant son obsession pour la mort. Depuis l’enfance, nous dit-il, il est fasciné par la disparition des êtres et par l’idée que, tôt ou tard, tout s’efface. Il remet en question l’idée même d’un héritage ou d’une trace laissée après la mort, estimant que le temps finit par tout engloutir. Il évoque ainsi les figures disparues de sa vie, notamment ses parents, des écrivains qu’il admirait et d’anciens amis. Parmi ces souvenirs, sa mère, qui a sombré dans la folie lorsqu’il était enfant, occupe une place particulière. Il se demande comment il sera lui-même perçu après sa mort, et s’il restera un nom ou simplement une ombre dans la mémoire collective. Akutagawa s’interroge sur la futilité des accomplissements humains, affirmant que même les grands noms de l’histoire sont voués à l’oubli. Il critique la prétention des artistes et des intellectuels, qui croient laisser une marque indélébile, alors que tout finit par disparaître dans l’indifférence du temps. Il évoque le Japon en pleine modernisation, où les valeurs anciennes se dissolvent, et où l’individu devient de plus en plus insignifiant.

Il en vient à évoquer sa propre peur de disparaître, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement. Il se demande si son identité survivra après sa mort ou si elle sera réduite à un simple nom dans les archives littéraires. Il exprime un profond sentiment d’isolement, incapable de se raccrocher à une quelconque croyance religieuse ou à une idée de l’au-delà. Vers la fin du texte, Akutagawa admettra qu’il n’a plus d’espoir ni de foi en quoi que ce soit. Il se décrira comme un fantôme vivant, déjà détaché du monde, errant entre des souvenirs qu’il ne peut pas saisir et un avenir qu’il ne désire pas. Le texte s’achève sur une sensation d’effacement progressif, comme si l’auteur lui-même devenait une ombre prête à disparaître...

"Haguruma" (1927, Spinning Gears, Engrenage)

L'un des textes les plus sombres et personnels d’Akutagawa, et souvent lu comme un ultime cri de détresse avant son suicide, une lettre d’adieu codée dans laquelle Akutagawa, exprime sa souffrance mentale et son incapacité à trouver un sens à la vie. L’histoire n’a pas de véritable intrigue, car son but n’est pas de raconter une aventure, mais de plonger le lecteur dans un état de malaise et d’angoisse similaire à celui du narrateur.

Le narrateur, un écrivain dont l’identité ressemble fortement à Akutagawa lui-même, se rend à Kyoto, dans l’espoir de trouver un apaisement intérieur. Il se sent poursuivi par une angoisse diffuse, une impression qu’il ne contrôle plus rien, comme si une force invisible dictait son destin. Dès son arrivée, il commence à percevoir des signes étranges : des engrenages qui apparaissent et disparaissent dans son champ de vision, sans explication rationnelle.

Peu à peu, ces visions d’engrenages deviennent de plus en plus fréquentes, l’obsédant jour et nuit. Il essaie de lutter contre ces images, mais elles semblent prendre possession de son esprit, comme un mécanisme qui tourne indépendamment de sa volonté. Il commence alors à douter de la réalité, les bruits de la ville lui semblent mécaniques, comme des engrenages invisibles qui broient tout sur leur passage, et les passants deviennent des figures irréelles, comme s’ils faisaient partie d’une machine absurde.

Le narrateur tente de se raccrocher à la vie quotidienne, mais chaque interaction avec les autres renforce son sentiment d’isolement. Il se sent étranger à lui-même, incapable de ressentir de la joie ou de l’émotion réelle. Son corps lui semble fonctionner de manière autonome, comme une machine qu’il ne contrôle plus. L’idée du suicide commence à le hanter, mais il n’ose pas encore l’envisager totalement.

Il décide de quitter Kyoto et de retourner à Tokyo, mais son état ne s’améliore pas.

Les engrenages deviennent omniprésents, apparaissant même dans ses rêves et ses pensées les plus intimes. Il comprend qu’il est piégé dans un cycle infernal, un engrenage mental qui ne cessera jamais de tourner. Le texte se termine sur une note de désespoir, où le narrateur semble accepter l’inévitabilité de sa chute. Il est épuisé, vidé, incapable de résister davantage aux forces qui l’oppressent. Peu après avoir écrit ce texte, Akutagawa se suicide à l’âge de 35 ans, confirmant que Haguruma était une confession déguisée de son état psychologique avant sa mort.

"3 - NUIT - Au premier étage de Chez Maruzen je découvris sur un rayonnage les Légendes de Strindberg ; je me mis à parcourir deux trois pages par-ci par-là. Ce que je lisais était à peu de chose près le récit de ce que j'avais moi-même vécu. La couverture était d'ailleurs de couleur jaune. Je rangeai le livre sur son étagère et tirai cette fois presque au petit bonheur un épais volume. Je l'ouvris et là aussi je tombai sur une llustration qui représentait une multitude de roues dentées pourvues d'une paire d'yeux et d'un nez exactement comme nous autres humains. (Un Allemand avait réuni dans cet album des dessins de malades mentaux.) Au milieu de mon abattement, je me sentis brutalement soulevé par un besoin de révolte ; je me mis alors à feuilleter livre après livre avec la frénésie d'un joueur enragé acculé à la dernière extrémité. Mais que ce fût au sein d'une phrase ou d'une illustration, tous, comme par un fait exprès, cachaient un poignard plus ou moins acéré. Tous... – même quand je saisis Madame Bovary que j'avais lu et relu, je me sentis confronté à mon propre portrait : je n'étais finalement rien d'autre qu'un Monsieur Bovary, un petit-bourgeois...

J'étais apparemment le seul client au premier étage de Chez Maruzen où le jour commençait à baisser. J'errais entre les rayonnages que baignait l'éclairage électrique. Faisant halte devant des étagères qui portaient l'inscription « Religions », je me mis à feuilleter un livre à reliure verte. Dans la table des matières, un quelconque chapitre annonçait : « Les quatre pires ennemis : le doute, la peur, l'arrogance, l'appétit des sens. » Ces mots suffirent sur-le-champ à attiser mon sentiment de révolte. Ces choses qualifiées d'ennemies n'étaient rien d'autre à mes yeux que des synonymes de sensibilité et de raison. Il me fut cependant plus qu'insoutenable de constater que, finalement, l'esprit traditionnel me plongeait dans la même détresse que l'esprit moderne. Mais alors que je restais là, le livre à la main, je songeai tout à coup à Yoshi de Juryô que j'avais un jour incidemment utilisé comme nom de plume – ce Yuzi de Shouling dont parle le Han Feizi et qui, avant d'assimiler la façon de marcher de Handan, avait fini par oublier celle de Shouling, son pays natal qu'il avait regagné en rampant comme un reptile. Quiconque pouvait reconnaître l'image de ce Yuzi dans ce que j'étais à présent devenu. Mais que j'eusse adopté ce nom de plume alors même que je n'étais pas encore tombé en enfer... Abandonnant ce rayon. Je me dirigeai vers la pièce juste en face où se tenait une exposition d'affiches, en essayant de chasser ces chimères de mon esprit. Mais là encore, une affiche représentait un cavalier – saint Georges sans doute – en train de transpercer un dragon ailé. Le heaume à demi baissé laissait de surcroît entrevoir une face grimaçante qui ressemblait à celle de l'un de mes ennemis. je songeai à nouveau au Han Feizi et au proverbe sur l'habileté à vaincre un dragon ; sans même faire le tour de l'exposition, je pris le chemin du grand escalier.

Tandis que je marchais sur l'avenue de Nihonbashi, mon esprit restait accaparé par ces mots : « habileté à vaincre un dragon » – l'inscription qui se trouvait aussi gravée sur mon écritoire. L'objet m'avait été offert par un homme d'affaires encore jeune. Au terme de multiples déboires, il avait finalement fait faillite à la fin de l'année précédente. Je levai les yeux vers la haute voûte du ciel pour mieux m'imaginer combien la terre était minuscule dans le scintillement des milliers d'étoiles – combien j'étais moi-même minuscule. Mais le ciel si clair dans la journée était à présent totalement bouché par la masse des nuages. Sentant subitement autour de moi comme une présence hostile, je trouvai préférable d'aller me réfugier dans un café de l'autre côté de la voie du tram.

« Me réfugier », il n'y avait pas d'autre mot. En voyant les murs roses du café, je me sentis comme apaisé et c'est avec un soupir de soulagement que je m'installai à la table la plus reculée. Par chance, il n'y avait guère que deux ou trois autres clients. Je sortis comme d'habitude une cigarette en buvant mon chocolat à petites gorgées. La fumée de ma cigarette dessinait sur le rose du mur une volute légèrement bleutée. Cette douce harmonie des couleurs me fit du bien. Mais une nouvelle inquiétude me gagna quand je découvris quelques secondes plus tard sur le mur de gauche un portrait de Napoléon – Napoléon qui avait, encore étudiant, inscrit sur la dernière page de son cahier de géographie : « Sainte-Hélène – petite île. » Peut-être ne s'agissait-il effectivement que d'un « pur hasard » comme on se plaisait à le dire. N'empêche que l'effroi que Napoléon en avait lui-même éprouvé, n'en était pas moins vrai...

Sans pouvoir détacher les yeux de ce portrait, je songeais aux œuvres que j'avais écrites. La première chose qui me revint en mémoire fut les aphorismes des Paroles d'un nain, et ces mots en particulier : « La vie est plus infernale que l'enfer lui-même » ; puis le personnage principal des Figures infernales - le destin du peintre Yoshihide. Puis... – tout en tirant sur ma cigarette, je laissais mon regard vagabonder autour de la salle pour tenter d'échapper à ces souvenirs. Cinq minutes ne s'étaient pas encore écoulées depuis l'instant où j'étais venu chercher refuge ici. En un laps de temps aussi bref, le café avait totalement changé de physionomie. Je trouvais particulièrement horribles les tables et les chaises en imitation acajou qui juraient sur les murs roses. De crainte de sombrer à nouveau dans une invisible détresse, je jetai une pièce sur le comptoir et sans attendre, me hâtai vers la porte.

– Monsieur ! Ça fait vingt sous !

La pièce que j'avais laissée était en cuivre. Humilié jusqu'au fond de l'âme, je songeai brusquement en marchant, du fond de ma solitude, à ma maison perdue dans sa lointaine forêt de pins – non pas celle, en banlieue, de mes parents adoptifs, mais la maison que j'avais louée pour la famille dont j'étais le chef. J'avais, une dizaine d'années plus tôt, déjà vécu dans un foyer de la sorte. Mais les circonstances m'avaient poussé à accepter de façon inconsidérée de vivre sous le même toit que mes parents. Je m'étais dès lors métamorphosé en esclave, en tyran, en un être faible et égoïste...

Il était déjà près de dix heures quand je rejoignis l'hôtel. Le long chemin que je venais de parcourir d'une traite m'avait ôté jusque la force de regagner ma chambre. Je me laissai choir dans un fauteuil devant la cheminée où brûlait un feu de bûches. Je commençai alors à réfléchir au roman que je projetais d'écrire..." (Traduit du japonais par Edwige de Chavanes, nrf, Gallimard)

"Bungeiteki na, Amarini Bungeiteki na" (1927, A Literary, Too Literary, Une vague inquiétude)

Le titre fait écho à "Humain, trop humain" (1878) de Nietzsche, suggérant une réflexion sur la nature même de la littérature et son lien avec l’existence. Akutagawa, après une vie entière dédiée à l’écriture, confesse son incapacité à trouver un sens dans la littérature. Il exprime son doute profond sur le rôle de l’écrivain, et s'il évoque ses influences occidentales et japonaises, il se demande si tout n’est pas une construction artificielle, incapable de capturer la complexité de l’existence. Cette "vague inquiétude" est un malaise existentiel, une incapacité à trouver un ancrage dans le monde. Contrairement à des écrivains comme Mori Ōgai ou Natsume Sōseki, qui cherchaient à laisser une œuvre durable, Akutagawa rejette cette illusion...

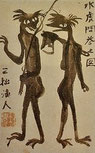

"Kappa" (1927)

Une fable satirique et surréaliste, dans laquelle un homme interné dans un asile raconte son voyage dans un pays peuplé de kappas, des créatures mythologiques japonaises.

À travers ce récit, Akutagawa critique violemment la société japonaise de son époque, dénonçant l’industrialisation, l’hypocrisie sociale, la guerre et la décadence morale. L'un des textes les plus originaux et provocateurs d’Akutagawa, anticipant les dystopies modernes et la critique du totalitarisme. Son humour noir et sa vision nihiliste de la société influenceront les auteurs de fiction et de science-fiction japonaise, notamment Osamu Dazai et Haruki Murakami.

Akutagawa écrit "Kappa" en 1927, alors qu’il est en proie à une grave dépression et à des hallucinations. Le livre est fortement inspiré de "Gulliver’s Travels" (1726) de Jonathan Swift, où un voyageur découvre une société absurde et corrompue, reflétant le monde réel sous une forme exagérée et grotesque.

Le narrateur est un homme interné dans un asile psychiatrique, connu sous le nom de Patient No. 23. Il raconte une histoire fantastique : comment il a accidentellement découvert le pays des kappas, des créatures aquatiques issues du folklore japonais. Personne ne croit son récit, mais lui affirme avoir réellement vécu cette aventure.

Le narrateur arrive dans un monde où les kappas ont une civilisation avancée, mais dont les mœurs et les valeurs sont totalement différentes des humains. Ce monde miroir sert de critique au Japon moderne, chaque aspect de la société kappa représentant une exagération grotesque des travers humains. Chez les kappas, les bébés ne sont pas imposés à la naissance : avant de naître, chaque fœtus est interrogé pour savoir s’il veut vraiment venir au monde, et si un fœtus refuse de naître, il est simplement éliminé (l’injustice de la naissance imposée et l’absurdité de la souffrance humaine, suggérant que les êtres humains n’ont pas eu le choix d’exister).

Le monde des kappas est dominé par un capitalisme sauvage, où les travailleurs sont traités comme des esclaves. L’un des kappas, Bag, est un ouvrier exploité, qui travaille sans répit pour des salaires misérables. Lorsque Bag se suicide à cause des conditions de travail, son employeur se réjouit car il n’aura plus à lui payer de salaire (la brutalité du capitalisme moderne, où les travailleurs ne sont que des rouages d’une machine impitoyable).

Enfin, le narrateur rencontre Tok, un poète kappa célèbre, qui est désespéré par la société.

Malgré son talent, Tok est moqué et ignoré, car la société kappa n’a aucun respect pour la vraie culture. Il finit par se suicider, disant que la vie dans un monde aussi absurde n’a aucun sens (Akutagawa projette ses propres angoisses d’écrivain méprisé dans ce personnage, révélant son désespoir face à l’état de la culture japonaise). Chez les kappas, les relations sexuelles sont déshumanisées. Ainsi lorsqu’un mâle veut une femelle, il la poursuit et la viole directement.

Ensuite, il lui envoie un poème d’excuses pour se faire pardonner (l’hypocrisie de la société japonaise patriarcale, où les rapports hommes-femmes sont déséquilibrés et répressifs). Un kappa criminel est jugé avant même d’avoir commis un crime, parce que son profil psychologique indique qu’il pourrait en commettre un à l’avenir. Les riches kappas échappent toujours à la justice, tandis que les pauvres sont condamnés sans raison valable (un système judiciaire inégal et arbitraire, où les classes dominantes écrasent toujours les plus faibles). Après plusieurs aventures absurdes, le narrateur sera expulsé du pays des kappas. Il retournera dans le monde des humains, mais ne pourra plus voir la réalité de la même façon. Enfermé dans un asile, il continuera de clamer l’existence des kappas, tandis que les médecins le prendront pour un fou. Et se demandera s’il vaut mieux vivre dans un monde absurde ou dans la folie ...

"Les Kappa

[Kappa : forme contractée de kawa wappa, venu à son tour de kawa warawa (petit enfant de la rivière). C’est un animal imaginaire, batracien, à l’aspect d’un petit enfant. Il ne se trouve qu’au Japon. Le visage ressemble à celui d’un tigre (d’où cette appellation sui ko, tigre d’eau) ; sa bouche est pointue et ses cheveux sont plutôt maigres. Sur sa tête, il a un petit creux contenant une petite quantité d’eau qui le maintient en forme. Il se nourrit de sang d’autres animaux, éventuellement de petits enfants qu’il entraîne sous l’eau.]

Prononcez Kap-pa, je vous prie.

PRÉFACE

Voici l’histoire que le malade n° 23 d’une clinique psychiatrique raconte à qui veut l’entendre. Il doit avoir passé la trentaine. À première vue, cependant, il est loin de paraître cet âge. Les expériences qu’il aurait eues au cours de la première moitié de son existence…, mais au fait, peu importe ! Immobile, les bras autour des genoux, jetant de temps à autre un regard au-dehors (devant la fenêtre aux barreaux de fer, un chêne dépouillé même de feuilles mortes déployait ses branches vers le ciel assombri qui annonçait la neige), il continuait à faire au docteur S…, chef de la clinique, et à moi-même, son récit interminable. Ce qui n’allait évidemment pas sans gestes. Quand, par exemple, il disait : « Ça m’a étonné », il rejetait la tête en arrière, d’un mouvement brusque…

Je crois pouvoir affirmer que j’ai noté avec une précision suffisante ses propos qu’on va lire. Si par hasard quelqu’un n’était pas satisfait de ce que je rapporte, qu’il aille donc se renseigner lui-même à la clinique du docteur S…, au village de X…, dans la banlieue de Tôkyô. Le numéro 23, qui ne paraît pas son âge, s’inclinera profondément, lui désignant un siège sans coussin. Puis, avec un sourire mélancolique, tout calme, il racontera à nouveau son histoire. Enfin – je me souviens bien de l’expression que son visage prit au terme de son récit –, se relevant à peine, brandissant un poing crispé, il jettera à n’importe qui :

- Hors d’ici, scélérat ! Toi aussi, tu es une bête sotte, mesquine, obscène, impudente, vaniteuse, égoïste et sans cœur ! Hors d’ici, scélérat !

Voici ce qui s’est passé, un été, il y a trois ans. Je partis, sac au dos comme tout le monde, de l’auberge d’une station thermale de Kamikôchi [Kamikôchi : station thermale dans le massif central des Alpes japonaises, à la préfecture de Nagano. Les chaînes de montagnes qui s’y accumulent comptent nombre de cimes de plus de 3.000 mètres d’altitude.], pour faire l’ascension du mont Hotaka. Comme vous le savez, il n’y a d’autre moyen d’accès au sommet de cette montagne que de remonter l’Azusa. Auparavant, j’avais déjà gravi une fois le mont Hotaka, et même le Yari-ga-take. Aussi, sans même prendre le soin de me faire accompagner d’un guide, remontai-je la vallée d’Azusa, que voilaient les brumes du matin.

Je remontai donc la vallée d’Azusa que recouvraient les brumes du matin, mais ces brumes ne paraissaient pas devoir se lever. Au contraire, elles allaient s’épaississant. Au bout d’une heure de marche environ, je me demandai si je ne ferais pas mieux de retourner à l’auberge. Mais, même pour rebrousser chemin, il eût fallu, de toute manière, attendre que la brume fût levée. Or, de minute en minute, elle ne devenait que plus dense. « Vas-y, grimpe toujours ! » me dis-je à moi-même, et j’avançai, écartant les broussailles de bambous nains, me gardant de m’écarter de la vallée.

Cependant, la brume épaisse continuait à me masquer la vue. Cela ne m’empêchait tout de même pas d’apercevoir, de temps à autre, à travers la brume, les branches des hêtres ou des sapins chargées de feuilles vertes...." (Rashômon et autres contes, traduction et introduction d'Arimasa Mori, Nrf, Gallimatd / Unesco, 1965)

"Le fil d’araignée

I - Voici ce qui se passa un jour au Paradis. Çakyamouni flânait, seul, le long du bord de l’étang des Lotus. Les nénuphars épanouis avaient une blancheur de perle et, du cœur de chacune des fleurs, les corolles dorées épanchaient sans cesse à l’entour un délicat parfum indiciblement doux. C’était le matin, semblait-il, au Paradis.

Enfin, Çakyamouni s’arrêta, toujours au bord de l’étang, regarda, sans intention particulière, ce qui se passait en bas, à travers les feuilles qui tapissaient la surface de l’eau. Comme l’étang des lotus se trouvait juste au-dessus du fond de l’Enfer, l’eau cristalline laissait apercevoir, à travers elle, le fleuve des Trois Routes et le paysage du mont des Aiguilles aussi nettement que dans une loupe.

C’est alors que le regard de Çakyamouni se fixa sur un nommé Kandata qui se débattait au fond de l’Enfer parmi le grouillement des damnés. C’était un célèbre malfaiteur qui avait commis de nombreux forfaits, meurtres, incendies… En dépit de tout cela, il avait à son compte une bonne action, une seule. Voici ce qui s’était passé : traversant par hasard une forêt profonde, il avait aperçu une petite araignée qui avançait le long de son chemin. À peine avait-il pensé à l’écraser sous son pied qu’il s’était ravisé de sa décision meurtrière, disant : « Non, non ! toute petite qu’elle est, elle a une vie. Il serait cruel de la lui arracher. » Et, sans la tuer, il l’avait laissée s’en aller.

Épiant ce qui se passait dans l’Enfer, Çakyamouni se rappela cette pitié de Kandata à l’égard de la bestiole. Il lui vint alors à l’esprit de le racheter, si cela était possible, de l’Enfer, en récompense de cette action méritoire. Par chance, tout à côté de lui, une araignée du Paradis, d’un fil argenté tissait sa toile sur le saphir des feuilles de lotus. Çakyamouni saisit calmement ce fil dans sa main et, à travers les nénuphars à la blancheur de perle, le laissa choir vers le fond lointain de l’Enfer.

II - Et là, au fond de l’Enfer, dans l’étang de sang, Kandata flottait, tantôt émergeant, tantôt submergé, avec les autres damnés. De quelque côté qu’il se tournât, une obscurité dense régnait ; seul, par moments, s’en détachait à peine l’éclat étincelant du terrible mont des Aiguilles. Kandata ressentait une angoisse inexprimable. Un silence accablant, semblable à celui d’un cimetière, s’établissait à l’entour, hormis quelques soupirs presque imperceptibles que poussaient les damnés. Peut-être, ces derniers, épuisés depuis longtemps par les tortures infernales, avaient-ils perdu même la force de pleurer. Lui aussi, ce voleur réputé qu’était Kandata, s’étouffant dans le sang, se contorsionnait en vain comme une grenouille à l’agonie.

À un certain moment, levant la tête par hasard, Kandata tourna son regard vers le dôme qui couvrait de sa voûte l’étang de sang. Il aperçut alors, dans l’obscurité silencieuse, un fil d’araignée scintillant qui, du ciel infiniment lointain, descendait vers lui, comme s’il cherchait à passer inaperçu, tout en se dévidant d’une façon continue. À cette vue, Kandata, ravi, battit des mains. Si, s’accrochant à ce fil, il montait sans s’arrêter, il ne manquerait pas de s’échapper de l’Enfer ! Peut-être même pourrait-il espérer, si tout marchait pour le mieux, se faufiler au Paradis. Plus de supplices alors, ni de crainte d’être envoyé de force sur le mont des Aiguilles ou d’être précipité dans l’Étang de sang.

Dans cet espoir, Kandata s’empressa de saisir fermement le fil de ses mains et se mit à grimper de toutes ses forces, cherchant à s’élever toujours davantage. D’ailleurs, il était parfaitement, et depuis longtemps, habitué à ce genre d’exercice, habile voleur qu’il était.

Mais l’Enfer se trouvait à quelques dizaines de milliers de lieues en dessous du Paradis. Malgré sa hâte fébrile, ses efforts ne le conduisaient pas facilement au succès. Après plusieurs tractions à pleins bras, il s’épuisa, incapable de tenter un seul effort de plus. Alors, voulant prendre un instant de repos, toujours accroché au fil, il regarda vers le bas...." (Le 16 avril 1918.)

"Aru Aho no Isshi" (1927, The Life of a Stupid Man, La Vie d’un idiot)