- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille - Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Lewin - Mayo - Maslow

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

Paul Valéry (1871-1945), "Introduction à la méthode de Léonard de Vinci" (1894), "Monsieur Teste" (1896-1929), "La Jeune Parque" (1917), "Charmes" (1922), "Le Cimetière marin" (1922), "Variété (1924-1945), "Regards sur le monde actuel" (1931) - .....

Last update : 11/11/2016

A la mort de Mallarmé, c'est Paul Valéry qui va porter sa vision symboliste jusque dans le nouveau siècle.

L'écrivain Pierre Louÿs, directeur d'une revue littéraire, la Conque, où Valéry écrivit ses premiers poèmes (1920, connus sous le titre d'Album de vers anciens), avait en effet fait connaître à ce dernier Mallarmé, dont la rencontre sera l'événement le plus marquant de sa vie : et André Gide, qui sera pour lui un ami inlassablement fidèle et un admirateur éclairé ...

Mais la poésie n'est pas pour Valéry le but unique ni même essentiel de son activité intellectuelle. Ainsi, malgré des débuts prometteurs, s'absorbe-t-il, dès sa vingtième année, dans d'arides méditations qui sont la substance de l' "lntroduction à la méthode de Léonard de Vinci" (1895) et de "la Soirée avec Monsieur Teste" (1896). C'est seulement en 1917 que, sur les instances de Gide, il revient à la poésie et publie un assez long poème, "La jeune Parque", puis d'autres pièces groupées sous le nom de "Charmes" (1922). C'est le début de la gloire. Malgré un art d'accès difficile, Valéry est célèbre : il entre à l'Académie Française (1925), professe au Collège de France (1937), compose les pensées qui ornent en lettres d'or le nouveau Palais de Chaillot, prononce des discours aux distributions de prix qu'il préside, mais n'écrit plus que des œuvres de circonstance.

Du moins n'est-il pas dupe de ces futiles honneurs (il y a en Valéry un fonds de scepticisme) et il faut reconnaître que, manié par un tel maître, le genre le plus minime prend des lettres de noblesse et se prête à l''expression des plus fortes idées. Valéry meurt en juillet 1945 et le gouvernement lui décerne des funérailles nationales.

Valéry n'est ni exclusivement, ni peut-être essentiellement un poète. La poésie ne l'intéresse qu'à titre d'exercice, comme il dit lui-même à propos de sa jeune Parque, d'un pouvoir plus général de l'esprit. C'est pourquoi il s'est mis, dès 1890, en quête d'une méthode universelle capable de définir et de fonder ce pouvoir de l'esprit. Dans cette perspective, il a brossé le portrait d'un Léonard de Vinci idéalisé, expert en toutes sciences, et de Monsieur Teste, héros imaginaire, qui passe son temps à être le témoin de lui-même, et qui, possesseur d'un pouvoir universel sur les hommes et sur les choses, se refuse indéfiniment à l'exercer pour mieux en sonder le principe. En un sens lorsqu'il s'est remis à écrire, en 1917, Valéry a un peu dévié de la voie rigoureuse que traçait Monsieur Teste. Mais il a toujours gardé les mêmes préoccupations, et s'est livré dans de courts opuscules, pensées ou fragments divers à l'examen le plus subtil et à la plus instructive enquête sur les conditions créatrices de l'intelligence : comment les pensées, les possibles innombrables pensées se succèdent-elles vertigineusement en nous (L'Âme et la Danse), - comment le génie de l'homme est arrivé à constituer dans le vide extérieur une sorte d'espace moral, une atmosphère de mythes et de principes qui sont aujourd'hui le milieu nécessaire et, en quelque sorte, l'éther dans lequel vibre sa pensée (Lettre sur les Mythes) , - comment dans le monde de l'activité artistique (architecture, musique) et même dans nos jeux (danse), nous effectuons la traduction dans la matière d'une logique supérieure, l'incarnation d'un rythme idéal (Eupalinos). Tel dialogue comme "L'Ame et la Danse" donne l'impression d'une restitution, en notre langue, des pages les plus captivantes de Platon ...

"L'Âme et la Danse" (1921)

Dialogue platonicien de Paul Valéry, qui fait suite à "Eupalinos ou l'Architecte" et parut en 1921 dans La Revue musicale. L'auteur se plaisait à ranger ces deux textes parmi ses "exercices" et "écrits de circonstance". En fait, il y poursuit l`enquête entreprise dès l'lntroduction à la méthode de Léonard de Vinci (1894) sur la psychologie de la création esthétique et de cette "MUSIQUE DES IDEES" dont Mallarmé lui a légué la passion, incarnée dans la matière par l'architecte : et la voici, plus fluide encore, plus évidente à la fois et plus insaisissable, incarnée dans le corps de la danseuse, dont Socrate, Phèdre et Eryximaque vont suivre et commenter les évolutions. S'ils sont toute attente et toute attention, c'est en eux-mêmes qu`ils observent la naissance de l'idée, source d'émotion et matière de cette émotion elle-même, qui est purement intellectuelle, et dont Valéry, toute sa vie, demeurera l'analyste passionné. C`est bien toute une psychologie de l`art qui est contenue et explicitée dans des propos tels ...

- celui d'Eupalinos : « Mais ce corps et cet esprit, mais cette présence invinciblement actuelle, et cette absence créatrice qui se disputent l`être, et qu'il faut enfin composer, mais ce fini et cet infini que nous apportons, chacun selon sa nature, il faut à présent qu'ils s`unissent dans une construction bien ordonnée... ",

- ou celui d'Eryximaque : « Rien, sans doute, de plus morbide en soi, rien de plus ennemi de la nature, que de voir les choses comme elles sont. Une froide et parfaite clarté est un poison qu'il est impossible de combattre. Le réel, à l`état pur, arrête instantanément le cœur..."

C'est de ce "réel à l'état pur" dont l'architecte et la danseuse s'évadent, permettant au spectateur de s`évader un instant avec eux, en lui opposant une "construction bien ordonnée", fût-elle éphémère, fugitive, illusoire, et que définit ainsi le Socrate valéryen : « Ce corps, dans ses éclats de vigueur, me propose une extrême pensée : de même que nous demandons à notre âme bien des choses pour lesquelles elle n`est pas faite (...), ainsi le corps qui est là veut atteindre à une possession entière de soi-même, et à un point de gloire surnaturel... Mais il en est de lui comme de l'âme pour laquelle le Dieu, et la sagesse, et la profondeur qui lui sont demandés, ne sont et ne peuvent être que des moments, des éclairs, des fragments d`un temps étranger, des bonds désespérés hors de la forme..."

(...)

"SOCRATE

Oui. Mais n’y a-t-il point des ivresses qui n’aient point leur source dans le vin ?

ÉRYXIMAQUE

Certes. L’amour, la haine, l’avidité, enivrent !… Le sentiment de la puissance…

SOCRATE

Tout ceci donne goût et couleur à la vie. Mais la chance de haïr, ou d’aimer, ou d’acquérir de très grands biens, est liée à tous les hasards du réel… Tu ne vois donc pas, Éryximaque, que parmi toutes les ivresses, la plus noble, et la plus ennemie du grand ennui, est l’ivresse due à des actes ? Nos actes, et singulièrement ceux de nos actes qui mettent tout notre corps en branle, peuvent nous faire entrer dans un état étrange et admirable… C’est l’état le plus éloigné de ce triste état où nous avons laissé l’observateur immobile et lucide que nous imaginâmes tout à l’heure.

PHÈDRE

Mais si, par quelque miracle, celui-ci se prenait de passion subite pour la danse ?… S’il voulait cesser d’être clair pour devenir léger ; et si donc, s’essayant à différer infiniment de lui-même, il tentait de changer sa liberté de jugement en liberté de mouvement ?

SOCRATE

Alors il nous apprendrait d’un seul coup ce que nous cherchons à élucider maintenant… Mais j’ai quelque chose encore qu’il faut que je demande à Éryximaque.

ÉRYXIMAQUE

Ce que tu voudras, cher Socrate.

SOCRATE

Dis-moi donc, sage médecin, qui as approfondi dans tes périples et dans tes études, la science de toutes choses vivantes ; grand connaisseur que tu es des formes et des caprices naturels, toi qui t’es distingué dans le classement des bêtes et des plantes remarquables (les nocives et les bénignes ; les anodines, les efficaces ; les surprenantes, les affreuses, les ridicules ; les douteuses ; celles enfin qui n’existent pas), — dis-moi donc, n’as-tu point ouï parler de ces étranges animaux qui vivent et prospèrent dans la flamme elle-même ?

ÉRYXIMAQUE

Certes !… Leur figure et leurs mœurs, cher Socrate, ont été bien étudiées ; encore que leur existence même ait récemment fait l’objet de quelques contestations. Je les ai décrits bien souvent à mes disciples ; toutefois je n’ai jamais eu l’occasion d’en observer de mes yeux.

SOCRATE

Eh bien, ne te semble-t-il pas, Éryximaque, et à toi, mon cher Phèdre, que cette créature qui vibre là-bas, et qui s’agite adorablement dans nos regards, cette ardente Athikté qui se divise et se rassemble, qui s’élève et qui s’abaisse, qui s’ouvre et se referme si promptement, et qui paraît appartenir à d’autres constellations que les nôtres, — a l’air de vivre, tout à fait à l’aise, dans un élément comparable au feu, — dans une essence très subtile de musique et de mouvement, où elle respire une énergie inépuisable, cependant qu’elle participe de tout son être, à la pure et immédiate violence de l’extrême félicité ? — Que si nous comparons notre condition pesante et sérieuse, à cet état d’étincelante salamandre, ne vous semble-t-il pas que nos actes ordinaires, engendrés successivement par nos besoins, et que nos gestes et nos mouvements accidentels, soient comme des matériaux grossiers, comme une impure matière de durée, — tandis que cette exaltation et cette vibration de la vie, tandis que cette suprématie de la tension, et ce ravissement dans le plus agile que l’on puisse obtenir de soi-même, ont les vertus et les puissances de la flamme ; et que les hontes, les ennuis, les niaiseries, et les aliments monotones de l’existence s’y consument, faisant briller à nos yeux ce qu’il y a de divin dans une mortelle ?

PHÈDRE

Admirable Socrate, regarde vite à quel point tu dis vrai !… Regarde la palpitante ! On croirait que la danse lui sort du corps comme une flamme !

SOCRATE

Ô Flamme !…

— Cette fille est peut-être une sotte ?…

Ô Flamme !…

— Et qui sait quelles superstitions et quelles sornettes forment son âme ordinaire ?

Ô Flamme, toutefois !… Chose vive et divine !…

Mais qu’est-ce qu’une flamme, ô mes amis, si ce n’est le moment même ? — Ce qu’il y a de fol, et de joyeux, et de formidable dans l’instant même !… Flamme est l’acte de ce moment qui est entre la terre et le ciel. Ô mes amis, tout ce qui passe de l’état lourd à l’état subtil, passe par le moment de feu et de lumière…

Et flamme, n’est-ce point aussi la forme insaisissable et fière de la plus noble destruction ? — Ce qui n’arrivera jamais plus, arrive magnifiquement devant nos yeux ! — Ce qui n’arrivera jamais plus, doit arriver le plus magnifiquement qu’il se puisse ! — Comme la voix chante éperduement, comme la flamme follement chante entre la matière et l’éther, — et de la matière à l’éther, furieusement gronde et se précipite, — la grande Danse, ô mes amis, n’est-elle point cette délivrance de notre corps tout entier possédé de l’esprit du mensonge, et de la musique qui est mensonge, et ivre de la négation de la nulle réalité ? — Voyez-moi ce corps, qui bondit comme la flamme remplace la flamme, voyez comme il foule et piétine ce qui est vrai ! Comme il détruit furieusement, joyeusement, le lieu même où il se trouve, et comme il s’enivre de l’excès de ses changements !

Mais comme il lutte contre l’esprit ! Ne voyez-vous pas qu’il veut lutter de vitesse et de variété avec son âme ? — Il est étrangement jaloux de cette liberté et de cette ubiquité qu’il croit que possède l’esprit !…

Sans doute, l’objet unique et perpétuel de l’âme est bien ce qui n’existe pas : ce qui fut, et qui n’est plus ; — ce qui sera et qui n’est pas encore ; — ce qui est possible, ce qui est impossible, — voilà bien l’affaire de l’âme, mais non jamais, jamais, ce qui est !

Et le corps qui est ce qui est, le voici qu’il ne peut plus se contenir dans l’étendue ! — Où se mettre ? — Où devenir ? — Cet Un veut jouer à Tout. Il veut jouer à l’universalité de l’âme ! Il veut remédier à son identité par le nombre de ses actes ! Étant chose, il éclate en événements ! — Il s’emporte ! — Et comme la pensée excitée touche à toute chose, vibre entre les temps et les instants, franchit toutes différences ; et comme dans notre esprit se forment symétriquement les hypothèses, et comme les possibles s’ordonnent et sont énumérés, — ce corps s’exerce dans toutes ses parties, et se combine à lui-même, et se donne forme après forme, et il sort incessamment de soi !… Le voici enfin dans cet état comparable à la flamme, au milieu des échanges les plus actifs… On ne peut plus parler de « mouvement »… On ne distingue plus ses actes d’avec ses membres…

Cette femme qui était là, est dévorée de figures innombrables… Ce corps, dans ses éclats de vigueur, me propose une extrême pensée : de même que nous demandons à notre âme bien des choses pour lesquelles elle n’est pas faite, et que nous en exigeons qu’elle nous éclaire, qu’elle prophétise, qu’elle devine l’avenir, l’adjurant même de découvrir le Dieu, — ainsi le corps qui est là, veut atteindre à une possession entière de soi-même, et à un point de gloire surnaturel… Mais il en est de lui comme de l’âme, pour laquelle le Dieu, et la sagesse, et la profondeur qui lui sont demandées, ne sont et ne peuvent être que des moments, des éclairs, des fragments d’un temps étranger, des bonds désespérés hors de sa forme…

PHÈDRE

Regarde, mais regarde !… Elle danse là-bas et donne aux yeux ce qu’ici tu essayes de nous dire… Elle fait voir l’instant… quels joyaux elle traverse !… Elle jette ses gestes comme des scintillations !… Elle dérobe à la nature des attitudes impossibles, sous l’œil même du Temps !… Il se laisse tromper… Elle traverse impunément l’absurde… Elle est divine dans l’instable, elle en fait don à nos regards !…

ÉRYXIMAQUE

L’instant engendre la forme, et la forme fait voir l’instant.

(...)

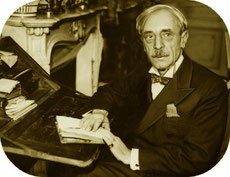

Paul Valéry (1871-1945)

Paul Valéry est né à Sète. Il fait ses études à Montpellier et s'établit à Paris en 1894. Il rencontre Mallarmé, Gide, Pierre Louÿs, et publie ses premiers vers. Troublé par la lecture de Mallarmé et de Rimbaud, ainsi que par la découverte des nouvelles sciences et des mathématiques, Paul Valéry traverse, en novembre 1892, une crise intellectuelle profonde qui trouve son origine dans la mythique « nuit de Gênes » (« je me sens Autre ce matin »). Il remet en cause une entreprise poétique dont il entrevoit soudain les limites. Toute littérature lui paraît alors suspecte, car elle exige un "sacrifice de l'intellect" : "il me semblait indigne de partager mon ambition entre le souci de l'effet à produire sur les autres, et la passion de me connaître et reconnaître tel que j'étais, sans omissions, sans simulations ni complaisances". Il se lance alors dans une analyse aussi précise que possible du mécanisme de son esprit.

Cette passion pour l'intellect le conduit à écrire "l'Introduction à la méthode de Léonard de Vinci" (1895), symbole d'un esprit universel au travers duquel il entend étudier dans ses démarches une intelligence qui avait trouvé un point d'ancrage à l'exercice de la connaissance et à la production artistique. Dans la même orientation, il écrit "La Soirée avec M. Teste" (1896), le personnage de M. Teste étant alors un de ces "monstres d'intelligence et de conscience de soi-même" qui représente son idéal. Jusqu'en 1917, Valéry reste à l'écart de la vie littéraire et étudie les mathématiques et la philosophie ...

1895 - Introduction à la méthode de Léonard de Vinci

Valéry est persuadé que le génie se caractérise par l'application plus ou moins consciente d'une méthode et va s'efforcer de surprendre quotidiennement les secrets de l'activité intellectuelle : "chaque matin, dès l'aube, et pendant plusieurs heures, il note ses réflexions sur les phénomènes mentaux, l'attention, le moi pensant, le rêve, le temps, et jusqu'à la fin de sa vie couvrira deux cent cinquante-sept Cahiers.

".. Je savais trop que je connaissais Léonard beaucoup moins que je ne l’admirais. Je voyais en lui le personnage principal de cette Comédie Intellectuelle qui n’a pas jusqu’ici rencontré son poète, et qui serait pour mon goût bien plus précieuse encore que la Comédie Humaine, et même que la Divine Comédie. Je sentais que ce maître de ses moyens, ce possesseur du dessin, des images, du calcul, avait trouvé l’attitude centrale à partir de laquelle les entreprises de la connaissance et les opérations de l’art sont également possibles ; les échanges heureux entre l’analyse et les actes, singulièrement probables : pensée merveilleusement excitante. Mais pensée trop immédiate, — pensée sans valeur, — pensée infiniment répandue, — et pensée bonne pour parler, non pour écrire..."

(Introduction à la méthode de Léonard de Vinci) « Il reste d'un homme ce que donnent à songer son nom et les oeuvres qui font de ce nom un signe d'admiration, de haine ou d'indifférence. Nous pensons qu'il a pensé, et nous pouvons retrouver entre ses œuvres cette pensée qui lui vient de nous : nous pouvons refaire cette pensée à l'image de la nôtre. Aisément, nous nous représentons un homme ordinaire : de simples souvenirs en ressuscitent les mobiles et les réactions élémentaires. Parmi les actes différents qui constituent l'extérieur de son existence, nous trouvons la même suite qu'entre les nôtres; nous en sommes le lien aussi bien que lui, et le cercle d'activité que son être suggère ne déborde pas de celui qui nous appartient. Si nous faisons que cet individu excelle en quelque point, nous en aurons plus de mal à nous figurer les travaux et les chemins de son esprit. Pour ne pas nous borner à l'admirer confusément, nous serons contraints d'étendre dans un sens notre imagination de la propriété qui domine en lui, et dont nous ne possédons, sans doute, que le germe. Mais si toutes les facultés de l'esprit choisi sont largement développées à la fois, ou si les restes de son action paraissent considérables dans tous les genres, la figure en devient de plus en plus difficile à saisir dans son unité et tend à échapper à notre effort. D'une extrémité de cette étendue mentale à une autre, il y a de telles distances que nous n'avons jamais parcourues. La continuité de cet ensemble manque à notre connaissance, comme s'y dérobent ces informes haillons d'espace qui séparent des objets connus, et traînent au hasard des intervalles, comme se perdent à chaque instant des myriades de faits, hors du petit nombre de ceux que le langage éveille. Il faut pourtant s'attarder, s'y faire, surmonter la peine qu'impose à notre imagination cette réunion d'éléments hétérogènes par rapport à elle. Toute intelligence, ici, se confond avec l'invention d'un ordre unique, d'un seul moteur et désire animer d'une sorte de semblable le système qu'elle s'impose. Elle s'applique à former une image décisive. Avec une violence qui dépend de son ampleur et de sa lucidité, elle finit par reconquérir sa propre unité. Comme par l'opération d'un mécanisme, une hypothèse se déclare, et se montre l'individu qui a tout fait, la vision centrale où tout a dû se passer, le cerveau monstrueux ou l'étrange animal qui a tissé des milliers de purs liens entre tant de formes, et de qui ces constructions énigmatiques et diverses furent les travaux, l'instinct faisant sa demeure. La production de cette hypothèse est un phénomène qui comporte des variations, mais point de hasard. Elle vaut ce que vaudra l'analyse logique dont elle devra être l'objet. Elle est le fond de la méthode qui va nous occuper et nous servir.

Je me propose d'imaginer un homme de qui auraient paru des actions tellement distinctes que si je viens à leur supposer une pensée, il n'y en aura pas de plus étendue. Et je veux qu'il ait un sentiment de la différence des choses infiniment vif, dont les aventures pourraient bien se nommer analyse. Je vois que tout l'oriente : c'est à l'univers qu'il songe toujours, et à la rigueur. Il est fait pour n'oublier rien de ce qui entre dans la confusion de ce qui est : nul arbuste. Il descend dans la profondeur de ce qui est à tout le monde, s'y éloigne et se regarde. Il atteint aux habitudes et aux structures naturelles, il les travaille de partout, et il lui arrive d'être le seul qui construise, énumère, émeuve. Il laisse debout des églises, des forteresses; il accomplit des ornements pleins de douceur et de grandeur, mille engins, et les figurations rigoureuses de mainte recherche. Il abandonne les débris d'on ne sait quels grands jeux. Dans ces passe-temps, qui se mêlent de sa science, laquelle ne se distingue pas d'une passion, il a le charme de sembler toujours penser à autre chose... Je le suivrai se mouvant dans l'unité brute et l'épaisseur du monde, où il se fera la nature si familière qu'il l'imitera pour y toucher, et finira dans la difficulté de concevoir un objet qu'elle ne contienne pas.

Un nom manque à cette créature de pensée, pour contenir l'expansion de termes trop éloignés d'ordinaire et qui se déroberaient. Aucun ne me paraît plus convenir que celui de Léonard de Vinci. Celui qui se représente un arbre est forcé de se représenter un ciel ou un fond pour l'y voir se tenir. Il y a là une sorte de logique presque sensible et presque inconnue. Le personnage que je désigne se réduit à une déduction de ce genre. Presque rien de ce que j'en saurai dire ne devra s'entendre de l'homme qui a illustré ce nom : je ne poursuis pas une coïncidence que je juge impossible à même définir. J'essaye de donner une vue sur le détail d'une vie intellectuelle, une suggestion des méthodes que toute trouvaille implique, une, choisie parmi la multitude de celles imaginables, modèle qu'on devine grossier, mais de toute façon préférable aux suites d'anecdotes douteuses, aux commentaires des catalogues de collections, aux dates. Une telle érudition ne ferait que fausser l'intention tout hypothétique de cet essai. Elle ne m'est pas inconnue, mais j'ai à n'en pas parler surtout, pour ne pas donner à confondre une conjecture relative à des termes fort généraux, avec les débris extérieurs d'une personnalité si bien évanouie qu'ils nous offrent la certitude de son existence pensante, autant que celle de ne jamais la mieux connaître. »

1926 – Monsieur Teste

Recueil de textes écrits par Valéry à différentes périodes de sa vie. Le premier – et le plus important –, "La Soirée avec Monsieur Teste", a paru dans la revue Le Centaure, en 1896. En 1926, est publié un volume qui comprend, outre "La Soirée", la "Lettre de Madame Émilie Teste", la "Lettre d’un ami". Enfin, en 1946, soit l’année qui suit la mort de l’auteur, une nouvelle édition ajoute cinq textes nouveaux : La Promenade avec Monsieur Teste ; Dialogue, ou Nouveau Fragment relatif à Monsieur Teste ; Pour un portrait de Monsieur Teste ; Quelques Pensées de Monsieur Teste ; et Fin de Monsieur Teste. M. Testye est l'intelligence portée à sa plus haute puissance, c'est un esprit universel qui s'est assuré, par l'introspection, une connaissance lucide de ses mécanismes intellectuels, s'est rendu maître de sa mémoire.

Mais en 1917, Paul Valéry revient à la poésie et compose "La Jeune Parque". Après Baudelaire et Mallarmé, Valéry entend débarrasser la poésie des éléments impurs qui appartiennent à la prose: "c'est le son, c'est le rythme, ce sont les rapprochements physiques des mots, leurs effets d'induction ou leurs influences mutuelles qui dominent, aux dépens de leur propriété de se consommer en un sens défini et certain." Le privilège de la poésie est bien d'éveiller "une résonance qui engage l'âme dans l'univers poétique, comme un son pur au milieu des bruits lui fait pressentir tout un univers musical." Le succès remporté par cette œuvre l'incite à publier ses vers de jeunesse en 1920, puis de nouveaux poèmes qu'il rassemble dans le recueil intitulé "Charmes".

De plus en plus célèbre, il fréquente les personnalités importantes de son temps. Il publie de nombreux essais et textes en prose comme "Regards sur le monde contemporain" (1931), ou d'autres qu'il rassemble dans les quatre tomes des "Variétés" qui sont publiés entre 1924 et 1944. Il meurt un an après la Libération de Paris.

(La Soirée avec Monsieur Teste) "La bêtise n’est pas mon fort. J’ai vu beaucoup d’individus, j’ai visité quelques nations, j’ai pris ma part d’entreprises diverses sans les aimer, j’ai mangé presque tous les jours, j’ai touché à des femmes. Je revois maintenant quelques centaines de visages, deux ou trois grands spectacles, et peut-être la substance de vingt livres. Je n’ai pas retenu le meilleur ni le pire de ces choses : est resté ce qui l’a pu.

Cette arithmétique m’évite de m’étonner de vieillir. Je pourrais aussi faire le compte des moments victorieux de mon esprit, et les imaginer unis et soudés, composant une vie heureuse… Mais je crois m’être toujours bien jugé. Je me suis rarement perdu de vue ; je me suis détesté, je me suis adoré, — puis nous avons vieilli ensemble.

Souvent, j’ai supposé que tout était fini pour moi, et je me terminais de toutes mes forces, dans le but d’éclairer quelque situation douloureuse. Cela m’a fait connaître que nous apprécions notre propre pensée beaucoup trop d’après l’expression de celle des autres ! Dès lors, les milliards de mots qui ont bourdonné à mes oreilles, m’ont rarement ébranlé par ce qu’on voulait leur faire dire ; et tous ceux que j’ai moi-même prononcés à autrui, je les ai sentis se distinguer toujours de ma pensée, — car ils devenaient invariables.

Si j’avais décidé comme la plupart des hommes, non seulement je me serais cru leur supérieur, mais je l’aurais paru. Je me suis préféré. Ce qu’ils nomment un être supérieur, est un être qui s’est trompé. Pour s’étonner de lui, il faut le voir, — et pour le voir il faut qu’il se montre. Et il me montre que la niaise manie de son nom le possède. Ainsi, chaque grand homme est taché d’une erreur. Chaque esprit qu’on trouve puissant, commence par la faute qui le fait connaître. En échange du pourboire public, il donne le temps qu’il faut pour se rendre perceptible, l’énergie dissipée à se transmettre et à préparer la satisfaction étrangère. Il va jusqu’à comparer les jeux informes de la gloire, à la joie de se sentir unique — grande volupté particulière.

J’ai rêvé alors que les têtes les plus fortes, les inventeurs les plus sagaces, les connaisseurs le plus exactement de la pensée devaient être des inconnus, des avares, des hommes qui meurent sans avouer. Leur existence m’était révélée par celle même des individus éclatants, un peu moins solides.

L’induction était si facile que j’en voyais la formation à chaque instant. Il suffisait d’imaginer les grands hommes ordinaires, purs de leur première erreur, ou de s’appuyer sur cette erreur même pour concevoir un degré de conscience plus élevé, un sentiment de la liberté d’esprit moins grossier. Une opération aussi simple me livrait des étendues curieuses, comme si j’étais descendu dans la mer. Perdus dans l’éclat des découvertes publiées, mais à côté des inventions méconnues que le commerce, la peur, l’ennui, la misère commettent chaque jour, je croyais distinguer des chefs-d’œuvre intérieurs. Je m’amusais à éteindre l’histoire connue sous les annales de l’anonymat.

C’étaient, invisibles dans leurs vies limpides, des solitaires qui savaient avant tout le monde. Ils me semblaient doubler, tripler, multiplier dans l’obscurité chaque personne célèbre, — eux, avec le dédain de livrer leurs chances et leurs résultats particuliers. Ils auraient refusé, à mon sentiment, de se considérer comme autre chose que des choses…

Ces idées me venaient pendant l’octobre de 93 dans les instants de loisir, où la pensée se joue seulement à exister.

Je commençais de n’y plus songer, quand je fis la connaissance de M. Teste. (Je pense maintenant aux traces qu’un homme laisse dans le petit espace où il se meut chaque jour.) Avant de me lier avec M. Teste, j’étais attiré par ses allures particulières. J’ai étudié ses yeux, ses vêtements, ses moindres paroles sourdes au garçon du café où je le voyais. Je me demandais s’il se sentait observé. Je détournais vivement mon regard du sien, pour surprendre le sien me suivre. Je prenais les journaux qu’il venait de lire, je recommençais mentalement les sobres gestes qui lui échappaient ; je notais que personne ne faisait attention à lui.

Je n’avais plus rien de ce genre à apprendre, lorsque nous entrâmes en relation. Je ne l’ai jamais vu que la nuit. Une fois dans une sorte de b… ; souvent au théâtre. On m’a dit qu’il vivait de médiocres opérations hebdomadaires à la Bourse. Il prenait ses repas dans un petit restaurant de la rue Vivienne. Là, il mangeait comme on se purge, avec le même entrain. Parfois, il s’accordait ailleurs un repas lent et fin.

M. Teste avait peut-être quarante ans. Sa parole était extraordinairement rapide, et sa voix sourde. Tout s’effaçait en lui, les yeux, les mains. Il avait pourtant les épaules militaires, et le pas d’une régularité qui étonnait. Quand il parlait, il ne levait jamais un bras ni un doigt : il avait tué la marionnette. Il ne souriait pas, ne disait ni bonjour ni bonsoir ; il semblait ne pas entendre le « Comment allez-vous ? »

Sa mémoire me donna beaucoup à penser. Les traits par lesquels j’en pouvais juger, me firent imaginer une gymnastique intellectuelle sans exemple. Ce n’était pas chez lui une faculté excessive, — c’était une faculté éduquée ou transformée. Voici ses propres paroles : « Il y a vingt ans que je n’ai plus de livres. J’ai brûlé mes papiers aussi. Je rature le vif… Je retiens ce que je veux. Mais le difficile n’est pas là. Il est de retenir ce dont je voudrai demain !… J’ai cherché un crible machinal. »

À force d’y penser, j’ai fini par croire que M. Teste était arrivé à découvrir des lois de l’esprit que nous ignorons. Sûrement, il avait dû consacrer des années à cette recherche : plus sûrement, des années encore et beaucoup d’autres années avaient été disposées pour mûrir ses inventions et pour en faire ses instincts. Trouver n’est rien. Le difficile est de s’ajouter ce qu’on trouve.

L’art délicat de la durée, le temps, sa distribution et son régime, — sa dépense à des choses bien choisies, pour les nourrir spécialement, — était une des grandes recherches de M. Teste. Il veillait à la répétition de certaines idées ; il les arrosait de nombre. Ceci lui servait à rendre finalement machinale l’application de ses études conscientes. Il cherchait même à résumer ce travail. Il disait souvent : « Maturare !… »

Certainement sa mémoire singulière devait presque uniquement lui retenir cette partie de nos impressions que notre imagination toute seule est impuissante à construire. Si nous imaginons un voyage en ballon, nous pouvons avec sagacité, avec puissance, produire beaucoup de sensations probables d’un aéronaute ; mais il restera toujours quelque chose d’individuel à l’ascension réelle, dont la différence avec notre rêverie exprime la valeur des méthodes d’un Edmond Teste.

Cet homme avait connu de bonne heure l’importance de ce qu’on pourrait nommer la plasticité humaine. Il en avait cherché les limites et le mécanisme. Combien il avait dû rêver à sa propre malléabilité !

J’entrevoyais des sentiments qui me faisaient frémir, une terrible obstination dans des expériences enivrantes. Il était l’être absorbé dans sa variation, celui qui devient son système, celui qui se livre entier à la discipline effrayante de l’esprit libre, et qui fait tuer ses joies par ses joies, la plus faible par la plus forte, — la plus douce, la temporelle, celle de l’instant et de l’heure commencée, par la fondamentale, — par l’espoir de la fondamentale.

Et je sentais qu’il était le maître de sa pensée ; j’écris là cette absurdité. L’expression d’un sentiment est toujours absurde.

M. Teste n’avait pas d’opinions. Je crois qu’il se passionnait à son gré, et dans la limite d’un but défini. Qu’avait-il fait de sa personnalité ? Comment se voyait-il ?… Jamais il ne riait, jamais un air de malheur sur son visage. Il haïssait la mélancolie.

Il parlait, et on se sentait dans son idée, confondu avec les choses : on se sentait reculé, mêlé aux maisons, aux grandeurs de l’espace, au coloris remué de la rue, aux coins… Et les paroles le plus adroitement touchantes, — celles même qui font leur auteur plus près de nous qu’aucun autre homme, celles qui font croire que le mur éternel entre les esprits tombe, — pouvaient venir à lui… Il savait admirablement qu’elles auraient ému tout autre. Il parlait, et sans pouvoir préciser les motifs ni l’étendue de la proscription, on constatait qu’un grand nombre de mots étaient bannis de son discours. Ceux dont il se servait, étaient parfois si curieusement tenus par sa voix ou éclairés par sa phrase que leur poids était altéré, leur valeur nouvelle. Parfois, ils perdaient tout leur sens, ils paraissaient remplir uniquement une place vide dont le terme destinataire était douteux encore ou imprévu par la langue. Je l’ai entendu désigner un objet matériel par un groupe de mots abstraits et de noms propres.

À ce qu’il disait, il n’y avait rien à répondre. Il tuait l’assentiment poli. On prolongeait les conversations par des bonds qui ne l’étonnaient pas.

Si cet homme avait changé l’objet de ses méditations fermées, s’il eût tourné contre le monde la puissance régulière de son esprit, rien ne lui eût résisté. Je regrette d’en parler comme on parle de ceux dont on fait les statues. Je sais bien qu’entre le « génie » et lui, il y a une quantité de faiblesse. Lui, si véritable ! si neuf ! si pur de toute duperie et de toutes merveilles, si dur ! Mon propre enthousiasme me le gâte…

Comment ne pas en ressentir pour celui qui ne disait jamais rien de vague ? pour celui qui déclarait avec calme : « Je n’apprécie en toute chose que la facilité ou la difficulté de les connaître, de les accomplir. Je mets un soin extrême à mesurer ces degrés, et à ne pas m’attacher… Et que m’importe ce que je sais fort bien ? »

Comment ne pas s’abandonner à un être dont l’esprit paraissait transformer pour soi seul tout ce qui est, et qui opérait tout ce qui lui était proposé. Je devinais cet esprit maniant et mêlant, faisant varier, mettant en communication, et dans l’étendue du champ de sa connaissance, pouvant couper et dévier, éclairer, glacer ceci, chauffer cela, noyer, exhausser, nommer ce qui manque de nom, oublier ce qu’il a voulu, endormir ou colorer ceci et cela…

Je simplifie grossièrement des propriétés impénétrables. Je n’ose pas dire tout ce que mon objet me dit. La logique m’arrête..."

1917 - La jeune Parque

La "Jeune Parque" est souvent considéré comme le plus beau poème français du XXe siècle, bien qu'il en soit le plus complexe. Ce long poème de 512 alexandrins a pour sujet "le changement d'une conscience pendant la durée d'une nuit". Evitant l'abstraction, il présente la vie intérieure d'une jeune femme qui, assise sur un rivage, se trouve partagée entre l'appel de ses désirs voluptueux et une innocence que seule la mort lui permettrait de préserver. Cette allégorie traite en réalité de l'opposition entre la conscience et l'inconscience, sensualité, souvenirs, paysages, émotions, sentiment de son corps, profondeur de la mémoire, c'est à nous d'explorer les mystères de notre être en tant qu'il pense et qu'il sent. Dès sa publication (1917), le poème eut un important succès et apporta à Valéry la renommée.

La Jeune Parque

"Qui pleure là, sinon le vent simple, à cette heure

Seule, avec diamants extrêmes ?... Mais qui pleure,

Si proche de moi-même au moment de pleurer ?

Cette main, sur mes traits qu’elle rêve effleurer,

Distraitement docile à quelque fin profonde,

Attend de ma faiblesse une larme qui fonde,

Et que de mes destins lentement divisé,

Le plus pur en silence éclaire un cœur brisé.

La houle me murmure une ombre de reproche,

Ou retire ici-bas, dans ses gorges de roche,

Comme chose déçue et bue amèrement,

Une rumeur de plainte et de resserrement...

Que fais-tu, hérissée, et cette main glacée,

Et quel frémissement d’une feuille effacée

Persiste parmi vous, îles de mon sein nu ?...

Je scintille, liée à ce ciel inconnu...

L’immense grappe brille à ma soif de désastres.

Tout-puissants étrangers, inévitables astres

Qui daignez faire luire au lointain temporel

Je ne sais quoi de pur et de surnaturel ;

Vous qui dans les mortels plongez jusques aux larmes

Ces souverains éclats, ces invincibles armes,

Et les élancements de votre éternité,

Je suis seule avec vous, tremblante, ayant quitté

Ma couche ; et sur l’écueil mordu par la merveille,

J’interroge mon cœur quelle douleur l’éveille,

Quel crime par moi-même ou sur moi consommé ?...

... Ou si le mal me suit d’un songe refermé,

Quand (au velours du souffle envolé l’or des lampes)

J’ai de mes bras épais environné mes tempes,

Et longtemps de mon âme attendu les éclairs ?

Toute ? Mais toute à moi, maîtresse de mes chairs,

Durcissant d’un frisson leur étrange étendue,

Et dans mes doux liens, à mon sang suspendue,

Je me voyais me voir, sinueuse, et dorais

De regards en regards, mes profondes forêts.

J’y suivais un serpent qui venait de me mordre."

".. Mystérieuse MOI, pourtant, tu vis encore !

Tu vas te reconnaître au lever de l’aurore

Amèrement la même...

Un miroir de la mer

Se lève... Et sur la lèvre, un sourire d’hier

Qu’annonce avec ennui l’effacement des signes,

Glace dans l’orient déjà les pâles lignes

De lumière et de pierre, et la pleine prison

Où flottera l’anneau de l’unique horizon...

Regarde : un bras très pur est vu, qui se dénude.

Je te revois, mon bras... Tu portes l’aube...

Ô rude

Réveil d’une victime inachevée... et seuil

Si doux... si clair, que flatte, affleurement d’écueil,

L’onde basse, et que lave une houle amortie !...

L’ombre qui m’abandonne, impérissable hostie,

Me découvre vermeille à de nouveaux désirs,

Sur le terrible autel de tous mes souvenirs.

Là, l’écume s’efforce à se faire visible ;

Et là, titubera sur la barque sensible

À chaque épaule d’onde, un pêcheur éternel.

Tout va donc accomplir son acte solennel

De toujours reparaître incomparable et chaste,

Et de restituer la tombe enthousiaste

Au gracieux état du rire universel.

Salut ! Divinités par la rose et le sel,

Et les premiers jouets de la jeune lumière,

Îles !... Ruches bientôt quand la flamme première

Fera que votre roche, îles que je prédis,

Ressente en rougissant de puissants paradis ;

Cimes qu’un feu féconde à peine intimidées,

Bois qui bourdonnerez de bêtes et d’idées,

D’hymnes d’hommes comblés des dons du juste éther,

Îles ! dans la rumeur des ceintures de mer,

Mères vierges toujours, même portant ces marques,

Vous m’êtes à genoux de merveilleuses Parques :

Rien n’égale dans l’air les fleurs que vous placez,

Mais dans la profondeur, que vos pieds sont glacés !

De l’âme les apprêts sous la tempe calmée,

Ma mort, enfant secrète et déjà si formée,

Et vous, divins dégoûts qui me donniez l’essor,

Chastes éloignements des lustres de mon sort,

Ne fûtes-vous, ferveur, qu’une noble durée ?

Nulle jamais des dieux plus près aventurée

N’osa peindre à son front leur souffle ravisseur,

Et de la nuit parfaite implorant l’épaisseur,

Prétendre par la lèvre au suprême murmure."

Valéry, poète de l'intellect - Valéry a violemment attaqué la conception romantique du poète, qui n'avait qu'à obéir paresseusement à une inspiration le plus souvent sentimentale. Pour lui au contraire un poème doit être "une fête de l'intellect", et ce à deux :

- d'abord le poète crée - en pleine clarté intellectuelle, c'est un artiste lucide qui prend conscience des mille problèmes que posent le langage, l'expression, le rythme, la rime... et qui les résout la tête froide. C'est en ce sens que Valéry a pris pour symbole de l'artiste parfait l'architecte (dans son dialogue d'Eupalinos) car l'architecte voit son imagination heureusement limitée par tous les problèmes concrets que posent par exemple les lois de l'équilibre ou la résistance des matériaux. Tout artiste, lorsqu'il crée, et même le poète, doit être à sa manière un architecte.

- En second lieu, au moment de sa rencontre avec le lecteur, le poème doit encore s'adresser à l'intellect de celui-ci, refuser les facilités du lyrisme et de l'éloquence, et contribuer par les difficultés qu'il lui propose, à relever la condition du lecteur.

On retrouve le même classicisme dans l'éloge constant que Valéry a fait des règles, fussent-elles arbitraires, qui régissaient une partie de la littérature du XVIIe siècle dont il revendique l'héritage et qu'il oppose, une fois de plus, à la paresseuse facilité de l'art romantique. Ces "gênes exquises", il s'en est lui-même accommodé en écrivant le plus souvent des alexandrins très réguliers que Malherbe ou Boileau n'auraient pas reniés et qui, parfois, ont retrouvé le secret des simples et mystérieuses beautés raciniennes ....

"Sans vous, belles fontaines,

Ma beauté, ma douleur, me seraient incertaines.

Ie chercherais en vain ce que j'ai de plus cher.

Sa tendresse confuse étonnerait ma chair

Et mes tristes regards, ignorants de mes charmes,

A d'autres que moi-même adresseraient leurs larmes."

Les termes du langage sont pour lui les signes d'une algèbre compliquée et profonde, si bien que dans ses poèmes où, les images concrètes et instantanées s'associent hardiment aux tours les plus abstraits, la superposition ou l'interférence de deux ou trois thèmes fondamentaux composent un ensemble tout chargé de signification et dont la complexité a fait le désespoir des interprètes de "La Jeune Parque" et du "Cimetière marin".

1922 – Charmes

Les vingt et un poèmes composant ce recueil se voulaient, selon les termes de Valéry lui-même, une tragédie de l'esprit. Affirmant que «la vie de l'intelligence constitue un univers lyrique incomparable, un drame complet où ne manquent ni l'aventure, ni les passions, ni le comique, ni rien d'humain» (Discours sur Descartes), Valéry retrace dans "Charmes" un drame de l'intelligence où chaque poème pourrait constituer une étape dans l'aventure de la connaissance. "Te voici, mon doux corps de lune et de rosée, O forme obéissante à mes voeux opposée ! Qu'ils sont beaux, de mes bras les dons vastes et vains ! Mes lentes mains, dans l'or adorable se lassent D'appeler ce captif que les feuilles enlacent ..."

Ici, comme dans la Jeune Parque, la dimension intellectuelle de la poésie n'empêche pas son extrême sensualité, ni sa dimension suggestive. "Chez Valéry l'analyste de la vie intérieure se double d'un poète sensible à toutes les sollicitations du monde extérieur, et doué d'une imagination visuelle, auditive, tactile." C'est dans ce recueil que figure le célèbre "Cimetière marin", cimetière de Sète qui domine la mer, méditation sur la vie et sur la mort : "mon âme n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible.."

Le cimetière marin (1920)

Ce toit tranquille, où marchent des colombes,

Entre les pins palpite, entre les tombes;

Midi le juste y compose de feux

La mer, la mer, toujours recommencée !

O récompense après une pensée

Qu'un long regard sur le calme des dieux !

Quel pur travail de fins éclairs consume

Maint diamant d'imperceptible écume,

Et quelle paix semble se concevoir !

Quand sur l'abîme un soleil se repose,

Ouvrages purs d'une éternelle cause,

Le Temps scintille et le Songe est savoir.

Stable trésor, temple simple à Minerve,

Masse de calme et visible réserve,

Eau sourcilleuse, Oeil qui gardes en toi

Tant de sommeil sous un voile de flamme,

O mon silence !... Edifice dans l'âme,

Mais comble d'or aux mille tuiles, Toit !

Temple du Temps, qu’un seul soupir résume,

À ce point pur je monte et m’accoutume,

Tout entouré de mon regard marin ;

Et comme aux dieux mon offrande suprême,

La scintillation sereine sème

Sur l’altitude un dédain souverain.

Comme le fruit se fond en jouissance,

Comme en délice il change son absence

Dans une bouche où sa forme se meurt,

Je hume ici ma future fumée,

Et le ciel chante à l’âme consumée

Le changement des rives en rumeur.

Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change !

Après tant d’orgueil, après tant d’étrange

Oisiveté, mais pleine de pouvoir,

Je m’abandonne à ce brillant espace,

Sur les maisons des morts mon ombre passe

Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.

L’âme exposée aux torches du solstice,

Je te soutiens, admirable justice

De la lumière aux armes sans pitié !

Je te tends pure à ta place première,

Regarde-toi !… Mais rendre la lumière

Suppose d’ombre une morne moitié.

O pour moi seul, à moi seul, en moi-même,

Auprès d’un cœur, aux sources du poème,

Entre le vide et l’événement pur,

J’attends l’écho de ma grandeur interne,

Amère, sombre, et sonore citerne,

Sonnant dans l’âme un creux toujours futur !

Sais-tu, fausse captive des feuillages,

Golfe mangeur de ces maigres grillages,

Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,

Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,

Quel front l’attire à cette terre osseuse ?

Une étincelle y pense à mes absents.

Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière,

Fragment terrestre offert à la lumière,

Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux,

Composé d’or, de pierre et d’arbres sombres,

Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres ;

La mer fidèle y dort sur mes tombeaux !

Chienne splendide, écarte l’idolâtre !

Quand solitaire au sourire de pâtre,

Je pais longtemps, moutons mystérieux,

Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes,

Éloignes-en les prudentes colombes,

Les songes vains, les anges curieux !

Ici venu, l’avenir est paresse.

L’insecte net gratte la sécheresse;

Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air

A je ne sais quelle sévère essence…

La vie est vaste, étant ivre d’absence,

Et l’amertume est douce, et l’esprit clair.

Les morts cachés sont bien dans cette terre

Qui les réchauffe et sèche leur mystère.

Midi là-haut, Midi sans mouvement

En soi se pense et convient à soi-même

Tête complète et parfait diadème,

Je suis en toi le secret changement.

Tu n’as que moi pour contenir tes craintes !

Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes

Sont le défaut de ton grand diamant !…

Mais dans leur nuit toute lourde de marbres,

Un peuple vague aux racines des arbres

A pris déjà ton parti lentement.

Ils ont fondu dans une absence épaisse,

L’argile rouge a bu la blanche espèce,

Le don de vivre a passé dans les fleurs !

Où sont des morts les phrases familières,

L’art personnel, les âmes singulières ?

La larve file où se formaient les pleurs.

Les cris aigus des filles chatouillées,

Les yeux, les dents, les paupières mouillées,

Le sein charmant qui joue avec le feu,

Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,

Les derniers dons, les doigts qui les défendent,

Tout va sous terre et rentre dans le jeu !

Et vous, grande âme, espérez-vous un songe

Qui n’aura plus ces couleurs de mensonge

Qu’aux yeux de chair l’onde et l’or font ici ?

Chanterez-vous quand serez vaporeuse ?

Allez ! Tout fuit ! Ma présence est poreuse,

La sainte impatience meurt aussi !

Maigre immortalité noire et dorée,

Consolatrice affreusement laurée,

Qui de la mort fais un sein maternel,

Le beau mensonge et la pieuse ruse !

Qui ne connaît, et qui ne les refuse,

Ce crâne vide et ce rire éternel !

Pères profonds, têtes inhabitées,

Qui sous le poids de tant de pelletées,

Êtes la terre et confondez nos pas,

Le vrai rongeur, le ver irréfutable

N’est point pour vous qui dormez sous la table,

Il vit de vie, il ne me quitte pas !

Amour, peut-être, ou de moi-même haine ?

Sa dent secrète est de moi si prochaine

Que tous les noms lui peuvent convenir !

Qu’importe ! Il voit, il veut, il songe, il touche !

Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche,

À ce vivant je vis d’appartenir !

Zénon ! Cruel Zénon ! Zénon d’Êlée !

M’as-tu percé de cette flèche ailée

Qui vibre, vole, et qui ne vole pas !

Le son m’enfante et la flèche me tue !

Ah ! le soleil… Quelle ombre de tortue

Pour l’âme, Achille immobile à grands pas !

Non, non !… Debout ! Dans l’ère successive !

Brisez, mon corps, cette forme pensive !

Buvez, mon sein, la naissance du vent !

Une fraîcheur, de la mer exhalée,

Me rend mon âme… O puissance salée !

Courons à l’onde en rejaillir vivant.

Oui ! grande mer de délires douée,

Peau de panthère et chlamyde trouée,

De mille et mille idoles du soleil,

Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,

Qui te remords l’étincelante queue

Dans un tumulte au silence pareil

Le vent se lève !… il faut tenter de vivre !

L’air immense ouvre et referme mon livre,

La vague en poudre ose jaillir des rocs !

Envolez-vous, pages tout éblouies !

Rompez, vagues ! Rompez d’eaux réjouies

Ce toit tranquille où picoraient des focs !

Le poète évoque l'approche lente et furtive de l'inspiration, le moment unique où sa venue se pressent plutôt qu'elle ne s'annonce et où il s'apprête à l'accueillir dans la disponibilité de son esprit :

Tes pas, enfants de mon silence,

Saintement, lentement placés,

Vers le lit de ma vigilance

Procèdent muets et glacés.

Personne pure, ombre divine,

Qu'ils sont doux, tes pas retenus!

Dieux! ... tous les dons que je devine

Viennent à moi sur ces pieds nus!

Si, de tes lèvres avancées,

Tu prépares pour l'apaiser,

A l'habitant de mes pensées

La nourriture d'un baiser,

Ne hâte pas cet acte tendre,

Douceur f'être et de n'être pas,

Car j'ai vécu de vous attendre,

Et mon coeur n'était que vos pas.

LES PAS

TES pas, enfants de mon silence,

Saintement, lentement placés,

Vers le lit de ma vigilance

Procèdent muets et glacés.

Personne pure, ombre divine,

Qu’ils sont doux, tes pas retenus !

Dieux !… tous les dons que je devine

Viennent à moi sur ces pieds nus !

Si, de tes lèvres avancées,

Tu prépares pour l’apaiser,

A l’habitant de mes pensées

La nourriture d’un baiser,

Ne hâte pas cet acte tendre,

Douceur d’être et de n’être pas,

Car j’ai vécu de vous attendre,

Et mon cœur n’était que vos pas.

LE RAMEUR

Penché contre un grand fleuve, infiniment mes rames

M’arrachent à regret aux riants environs ;

Ame aux pesantes mains, pleines des avirons,

Il faut que le ciel cède au glas des lentes lames.

Le cœur dur, l’œil distrait des beautés que je bats,

Laissant autour de moi mûrir des cercles d’onde,

Je veux à larges coups rompre l’illustre monde

De feuilles et de feu que je chante tout bas.

Arbres sur qui je passe, ample et naïve moire,

Eau de ramages peinte, et paix de l’accompli,

Déchire-les, ma barque, impose-leur un pli

Qui coure du grand calme abolir la mémoire.

Jamais, charmes du jour, jamais vos grâces n’ont

Tant souffert d’un rebelle essayant sa défense :

Mais, comme les soleils m’ont tiré de l’enfance,

Je remonte à la source où cesse même un nom.

En vain, toute la nymphe énorme et continue

Empêche de bras purs mes membres harassés ;

Je romprai lentement mille liens glacés

Et les barbes d’argent de sa puissance nue.

(...)

FRAGMENTS DU NARCISSE

Que tu brilles enfin, terme pur de ma course !

Ce soir, comme d’un cerf, la fuite vers la source

Ne cesse qu’il ne tombe au milieu des roseaux,

Ma soif me vient abattre au bord même des eaux.

Mais, pour désaltérer cette amour curieuse,

Je ne troublerai pas l’onde mystérieuse :

Nymphes ! si vous m’aimez, il faut toujours dormir !

La moindre âme dans l’air vous fait toutes frémir ;

Même, dans sa faiblesse, aux ombres échappée,

Si la feuille éperdue effleure la napée,

Elle suffit à rompre un univers dormant…

Votre sommeil importe à mon enchantement,

Il craint jusqu’au frisson d’une plume qui plonge !

Gardez-moi longuement ce visage pour songe

Qu’une absence divine est seule à concevoir !

Sommeil des nymphes, ciel, ne cessez de me voir !

Rêvez, rêvez de moi !… Sans vous, belles fontaines,

Ma beauté, ma douleur, me seraient incertaines.

Je chercherais en vain ce que j’ai de plus cher,

Sa tendresse confuse étonnerait ma chair,

Et mes tristes regards, ignorants de mes charmes,

A d’autres que moi-même adresseraient leurs larmes…

Vous attendiez, peut-être, un visage sans pleurs,

Vous calmes, vous toujours de feuilles et de fleurs,

Et de l’incorruptible altitude hantées,

O Nymphes !… Mais docile aux pentes enchantées

Qui me firent vers vous d’invincibles chemins,

Souffrez ce beau reflet des désordres humains !

Heureux vos corps fondus, Eaux planes et profondes !

Je suis seul !… Si les Dieux, les échos et les ondes

Et si tant de soupirs permettent qu’on le soit !

Seul !… mais encor celui qui s’approche de soi

Quand il s’approche aux bords que bénit ce feuillage…

Des cimes, l’air déjà cesse le pur pillage ;

La voix des sources change, et me parle du soir ;

Un grand calme m’écoute, où j’écoute l’espoir.

J’entends l’herbe des nuits croître dans l’ombre sainte,

Et la lune perfide élève son miroir

Jusque dans les secrets de la fontaine éteinte…

Jusque dans les secrets que je crains de savoir,

Jusque dans le repli de l’amour de soi-même,

Rien ne peut échapper au silence du soir…

La nuit vient sur ma chair lui souffler que je l’aime.

Sa voix fraîche à mes vœux tremble de consentir ;

A peine, dans la brise, elle semble mentir,

Tant le frémissement de son temple tacite

Conspire au spacieux silence d’un tel site.

(...)

LA PYTHIE

La Pythie exhalant la flamme

De naseaux durcis par l’encens,

Haletante, ivre, hurle !… l’âme

Affreuse, et les flancs mugissants !

Pâle, profondément mordue,

Et la prunelle suspendue

Au point le plus haut de l’horreur,

Le regard qui manque à son masque

S’arrache vivant à la vasque,

A la fumée, à la fureur !

Sur le mur, son ombre démente

Où domine un démon majeur,

Parmi l’odorante tourmente

Prodigue un fantôme nageur,

De qui la transe colossale,

Rompant les aplombs de la salle,

Si la folle tarde à hennir,

Mime de noirs enthousiasmes,

Hâte les dieux, presse les spasmes

De s’achever dans l’avenir !

Cette martyre en sueurs froides,

Ses doigts sur ses doigts se crispant,

Vocifère entre les ruades

D’un trépied qu’étrangle un serpent :

— Ah ! maudite !… Quels maux je souffre !

Toute ma nature est un gouffre !

Hélas ! Entr’ouverte aux esprits,

J’ai perdu mon propre mystère !…

Une Intelligence adultère

Exerce un corps qu’elle a compris !

Don cruel ! Maître immonde, cesse

Vite, vite, ô divin ferment,

De feindre une vaine grossesse

Dans ce pur ventre sans amant !

Fais finir cette horrible scène !

Vois de tout mon corps l’arc obscène

Tendre à se rompre pour darder,

Comme son trait le plus infâme,

Implacablement au ciel l’âme

Que mon sein ne peut plus garder!

Qui me parle, à ma place même ?

Quel écho me répond : Tu mens !

Qui m’illumine ?… Qui blasphème ?

Et qui, de ces mots écumants,

Dont les éclats hachent ma langue,

La fait brandir une harangue

Brisant la bave et les cheveux

Que mâche et trame le désordre

D’une bouche qui veut se mordre

Et se reprendre ses aveux ?

(...)

ÉBAUCHE D’UN SERPENT

Le soleil, symbole par excellence de l'être en extase, présence immobile et éternelle à son zénith, est conscience, et complice du serpent : "Soleil! Soleil !... Faute éclatante! / Toi qui masques la mort, Soleil! / Tu gardes les cœurs de connaître / Que l'univers n'est qu`un défaut / Dans la pureté du non-être!" L'être est faute suprême contre la divinité, mais faute nécessaire, car désir de percer le mystère. Sans ce désir, il ne serait pas. Nous serions réduits à l'animalité, pure. " Et vous partageriez le pur destin des bêtes / Si les dieux n'eussent mis, comme un puissant ressort, / Au plus intime de vos têtes, / Le grand don de ne rien comprendre à votre sort", s'amusera le poète à pasticher La Fontaine ...

PARMI l’arbre, la brise berce

La vipère que je vêtis ;

Un sourire, que la dent perce

Et qu’elle éclaire d’appétits,

Sur le Jardin se risque et rôde,

Et mon triangle d’émeraude

Tire sa langue à double fil…

Bête je suis, mais bête aiguë,

De qui le venin quoique vil

Laisse loin la sage ciguë !

Suave est ce temps de plaisance !

Tremblez, mortels ! Je suis bien fort

Quand jamais à ma suffisance,

Je bâille à briser le ressort !

La splendeur de l’azur aiguise

Cette guivre qui me déguise

D’animale simplicité ;

Venez à moi, race étourdie !

Je suis debout et dégourdie,

Pareille à la nécessité !

Soleil, soleil !… Faute éclatante !

Toi qui masques la mort, Soleil,

Sous l’azur et l’or d’une tente

Où les fleurs tiennent leur conseil ;

Par d’impénétrables délices,

Toi, le plus fier de mes complices,

Et de mes pièges le plus haut,

Tu gardes les cœurs de connaître

Que l’univers n’est qu’un défaut

Dans la pureté du Non-être !

Grand Soleil, qui sonnes l’éveil

A l’être, et de feux l’accompagnes,

Toi qui l’enfermes d’un sommeil

Trompeusement peint de campagnes,

Fauteur des fantômes joyeux

Qui rendent sujette des yeux

La présence obscure de l’âme,

Toujours le mensonge m’a plu

Que tu répands sur l’absolu,

O roi des ombres fait de flamme !

Verse-moi ta brute chaleur,

Où vient ma paresse glacée

Rêvasser de quelque malheur

Selon ma nature enlacée…

Ce lieu charmant qui vit la chair

Choir et se joindre m’est très cher !

Ma fureur, ici, se fait mûre ;

Je la conseille et la recuis,

Je m’écoute, et dans mes circuits,

Ma méditation murmure…

(...)

Valéry, poète de l'intellect - Le Moi apparaît au poète comme une "île" perdue au sein de l'inconnaissable ; il veut faire concevoir l'opposition de la personnalité et du non-être environnant, le désaccord de l'existence éphémère avec l'immuable durée (Le Cimetière marin). Un tel art, tendu vers l'expression des idées et délivré volontairement de tout élément descriptif ou oratoire, serait nécessairement abstrait, si le poète n'avait évité la sécheresse par la beauté des vers et l'inclusion de trouvailles heureuses qui jettent la lueur de la vie sur la texture ... Plus accessibles parce que d'une idéologie moins savante, seraient le fragment du "Narcisse", l'Ode de "La Pythie", l' "Ébauche d'un Serpent". Avide de précision extrême, Paul Valéry s'applique de préférence aux sujets qui permettent de déterminer le seuil et les limites de la vie consciente, la domination de l'intelligence sur la matière, la prise de possession du corps par l'esprit au moment du réveil ...

"Existe !.. Sois enfin toi-même! dit l'Aurore,

O grande âme, il est temps que tu formes un corps!

Remonte aux vrais regards! Tire-toi de tes ombres,

Et comme du nageur, dans le plein de la mer,

Le talon tout-puissant l'expulse des eaux sombres,

Toi, frappe au fond de l'être! Interpelle ta chairl...

- Je répondsl... Je surgis de ma profonde absence!

Mon cœur m'arrache aux morts que frôlait mon sommeil..."

(Sémiramís.)

"VARIÉTÉ" (1924-1945)

Titre donné par Paul Valéry aux cinq volumes d`Essais dans lesquels il a rassemblé à peu près tous ses écrits en prose, jusqu`en 1944 : Variété I (1924), Variété II (1929), Variété III (1936), Variété IV (1938), Variété V (1945)...

Le premier volume parut en 1924. Ainsi que l'auteur nous en avertit dans une note liminaire, chacun de ces essais est "l'effet d`une circonstance". L`ouvrage s`ouvrira sur cet avertissement, redoutablement perspicace et quelque peu solennel, qu`est "La Crise de l'esprit". Ce sont deux lettres, écrites "en vue de leur traduction en anglais", publiées en 1919 par L`Athenaeum de Londres, puis dans La Nouvelle Revue française. Au sortir de la guerre, Valéry affirme : "Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles". Crise de l'esprit et crise de la civilisation européenne parvenue au plus haut de son expression, et certaine maintenant de disparaître, marque une abdication. une dégradation. Qu'espérer, sinon que cet esprit européen soit "diffusible". Avec "Au sujet d`Adonis", daté de 1920, Valéry parvient à des considérations plus détachées; à propos de ce long poème de La Fontaine, l`auteur s`attaque à la légende qui s`accroche obstinément à la renommée du fabuliste, en montrant les artifices subtils dont sont tissées ses poésies apparemment les plus simples. L' "Avant-Propos" qui suit, parut en tête du recueil de poèmes de Lucien Fabre, "La Connaissance de Ia déesse", en 1920 : c'est encore le problème de l'expression poétique qui est ici posé. Avec "Au sujet d'Eureka", Valéry évoque sa rencontre, lorsqu'il avait vingt ans, avec le vaste poème cosmogonique de Poe, et fait remonter l'origine de la poésie cosmogonique à une vision primitive "et comme enfantine" de l`univers, forme de poésie qui est une activité spontanée de l'esprit. Toute vision de l'univers, toute connaissance totale est mythologique. Dans "Variation sur une pensée", l`auteur prend prétexte des espaces infinis dont parle Pascal pour montrer qu' "il y a du système et du travail dans son attitude parfaitement triste et dans cet absolu de dégoût". Le dernier texte qui clôt "Variété", l' "Intr0duction à la méthode de Léonard de Vinci", déjà imprimée à part en 1919 et qui comprend deux parties bien distinctes, la "Note et digression", datée de 1919. et l` "Introduction" proprement dite, qui est de 1894, écrit à l'âge de vingt-trois ans : un des textes les plus décisifs que l'auteur du Cimetière marin nous ait laissés...

"PROPOS SUR L’INTELLIGENCE

Il arrive que l’on demande à quelqu’un s’il y a une Crise de l’Intelligence, si le monde s’abêtit, s’il y a un dégoût de la culture, — si les professions libérales pâtissent, songent à la mort, sentent leurs forces décroître, leurs rangs s’éclaircir, leur prestige devenir de plus en plus mince, leur existence de plus en plus ingrate, précaire, mesurée… Mais ces questions surprenant ce quelqu’un, qui s’en trouvait fort éloigné, il faut bien qu’il se reprenne, qu’il se retourne en soi-même vers elles, qu’il se réveille de ses autres pensées, et qu’il se frotte les yeux de l’esprit, qui sont les mots. — Crise ? se dit-il tout d’abord, — qu’est-ce donc qu’une crise ? Décidons de ce terme ! — Une crise est le passage d’un certain régime de fonctionnement à quelque autre ; passage que des signes ou des symptômes rendent sensible. Pendant une crise, le temps semble changer de nature, la durée n’est plus perçue comme dans l’état ordinaire des choses : au lieu de mesurer la permanence, elle mesure la variation. Toute crise implique l’intervention de « causes » nouvelles qui troublent un équilibre mobile ou immobile qui existait. Comment ajuster à la notion d’intelligence l’idée de crise que l’on vient de rappeler à soi en quelques mots ? Nous vivons sur des notions très vagues et très grossières, qui d’ailleurs vivent de nous. Ce que nous savons, nous le savons par l’opération de ce que nous ne savons pas.

Nécessaires, et même suffisantes au mouvement rapide des échanges de pensées, toutefois, il n’est pas une seule de ces notions imparfaites et indispensables qui supporte d’être considérée en soi. Dès que le regard s’y attarde, aussitôt il y voit une confusion d’exemples et d’emplois très différents qu’il n’arrive jamais à réduire. Ce qui était clair au passage, et si vivement compris, se fait obscur quand on le fixe ; ce qui était simple se décompose ; ce qui était avec nous est contre nous. Un petit tour d’une vis mystérieuse modifie le microscope de la conscience, augmente le grossissement de notre attention par sa durée, suffit à nous faire apparaître notre embarras intérieur.

Insistez, par exemple, le moins du monde, sur des noms comme temps, univers, race, forme, nature, poésie, etc., et vous les verrez se diviser à l’infini, devenir infranchissables. Tout à l’heure, ils nous servaient à nous entendre ; ils se changent à présent en occasions de nous confondre. Ils étaient unis insensiblement à nos desseins et à notre acte comme des membres si dociles qu’on les oublie, et voici que la réflexion nous les oppose, les transforme en obstacles et en résistances. On dirait, en vérité, que les mots en mouvement et en combinaison sont tout autres choses que les mêmes mots inertes et isolés !

Cette propriété générale et si remarquable de nos instruments de pensée engendre presque toute vie philosophique, morale, littéraire et politique, c’est-à-dire une activité aussi vaine qu’on le voudra, mais aussi propice qu’on le voudra au développement de la finesse, de la profondeur et des actions propres de l’esprit. Nos enthousiasmes, nos antagonismes dépendent directement des vices de notre langage ; ses incertitudes favorisent les divergences, les distinctions, les objections, et tous ces tâtonnements de lutteurs intellectuels. Elles empêchent heureusement les esprits d’arriver jamais au repos… On peut se dire, en feuilletant l’histoire, qu’une dispute qui n’est pas sans issue est une dispute sans importance.

L’Intelligence est l’une de ces notions qui ne prennent leur valeur que des autres termes auxquels elles sont jointes dans quelque discours qui les compose ou les oppose. On l’oppose parfois à la sensibilité, parfois à la mémoire, parfois à l’instinct et parfois à la sottise. Tantôt c’est une faculté, et tantôt un degré de cette faculté ; quelquefois on la prend aussi pour le Tout de l’esprit lui-même, dont on lui donne l’ensemble vague de toutes les propriétés.

Depuis quelques années, ce mot, déjà embarrassé de plusieurs idées assez différentes, a contracté, par une contagion très fréquente dans les langues, une valeur nouvelle et tout étrangère. Je ne crois pas qu’il faille se féliciter de voir étendre le nom d’Intelligence à une classe sociale d’individus, et de traduire ainsi le russe Intelligentsia.

Crise de l’Intelligence peut donc être entendue comme altération d’une certaine faculté dans tous les hommes ; ou bien seulement chez ceux d’entre eux qui en seraient le plus doués, ou devraient l’être ; ou bien comme crise de l’ensemble des facultés de l’esprit moyen ; ou encore, crise de la valeur et du prix de cette vertu dans la société actuelle ou prochaine. Enfin, on peut y voir aussi, en tenant compte du nouveau sens venu des Russes, une crise affectant une classe de personnes qui se trouverait atteinte dans la qualité, ou le nombre, ou les conditions d’existence de ses membres.

Entre toutes ces « intelligences » diversement définies, il s’agit de savoir celle qu’on veut qui périclite.

Celui qu’on interroge aperçoit aussitôt cinq ou six possibilités. Il pressent que la moindre insistance en ferait apparaître d’autres. Il va errer de point de vue en point de vue, de crise en crise, — crise d’une faculté, crise d’une valeur, crise d’une classe...."

I. — DE L’INTELLIGENCE-FACULTÉ.

Que l’on s’inquiète tout d’abord si l’homme devient plus sot, plus crédule, plus faible d’esprit, s’il y a crise de la compréhension, ou de l’invention… Mais qui l’en avertira ? Où sont les repères de ce changement de la puissance mentale ? Et qui, s’ils existaient, les pourrait légitimement consulter ?

Cette étrange question n’est pas toujours sans suggérer quelques idées. Voici, par exemple, une sorte de problème que je propose comme il me vient. Il ne s’agit pas de le résoudre.

Rechercher dans quel sens la vie moderne, l’outillage obligatoire de cette vie, les habitudes qu’elle nous inflige, peuvent modifier, d’une part, la physiologie de notre esprit, nos perceptions de toute espèce, et surtout ce que nous faisons ou ce qui se fait en nous de nos perceptions ; d’autre part, la place et le rôle de l’esprit même dans la condition actuelle de l’espèce humaine.

On examinerait, entre autres objets, le développement de tous les moyens qui déchargent de plus en plus l’esprit de ses efforts les plus pénibles : les modes de fixation qui soulagent la mémoire, les merveilleuses machines qui économisent le travail calculateur de la tête, les symboles et les méthodes qui permettent de faire entrer toute une science dans quelques signes, les facilités admirables que l’on s’est créées de faire voir ce qu’il fallait jadis faire comprendre, l’enregistrement direct et la restitution à volonté des images, de leurs suites, des lois mêmes de leurs substitutions, que sais-je ! — On se demanderait si tant de secours, tant de puissants auxiliaires ne viennent pas réduire peu à peu la force de notre attention et la capacité de travail mental continu ou de durée ordonnée, dans l’humanité moyenne.

Observez déjà nos arts. On se plaint de n’avoir point de style, on se console en se disant que nos descendants nous en trouveront bien quelqu’un…

Mais comment se ferait un style, c’est-à-dire comment serait possible l’acquisition d’un type stable, d’une formule générale de construction et de décor, (qui ne sont jamais que les fruits d’expériences assez longues et d’une certaine constance dans les goûts, les besoins, les moyens), quand l’impatience, la rapidité d’exécution, les variations brusques de la technique pressent les œuvres, et quand la condition de nouveauté est exigée depuis un siècle de toutes les productions dans tous les genres ?

Et d’où nous vient enfin cette exigence du nouveau ?.. Nous y repenserons tout à l’heure. Laissons les questions se multiplier d’elles-mêmes.

(...)

Il arrive à l’homme moderne d’être quelquefois accablé par le nombre et la grandeur de ses moyens. Notre civilisation tend à nous rendre indispensable tout un système de merveilles issues du travail passionné et combiné d’un assez grand nombre de très grands hommes et d’une foule de petits. Chacun de nous éprouve les bienfaits, porte le poids, reçoit la somme de ce total séculaire de vérités et de recettes capitalisées. Aucun de nous n’est capable de se passer de cet énorme héritage ; aucun de nous capable de le supporter. Il n’y a plus d’homme qui puisse même envisager cet ensemble écrasant. C’est pourquoi les problèmes politiques, militaires, économiques deviennent si difficiles à résoudre, les chefs si rares, les erreurs de détail si peu négligeables. On assiste à la disparition de l’homme qui pouvait être complet, comme de l’homme qui pouvait matériellement se suffire. Diminution considérable de l’autonomie, dépression du sentiment de maîtrise, accroissement correspondant de la confiance dans la collaboration, etc.

La machine gouverne. La vie humaine est rigoureusement enchaînée par elle, assujettie aux volontés terriblement exactes des mécanismes. Ces créatures des hommes sont exigeantes. Elles réagissent à présent sur leurs créateurs et les façonnent d’après elles. Il leur faut des humains bien dressés ; elles en effacent peu à peu les différences et les rendent propres à leur fonctionnement régulier, à l’uniformité de leurs régimes. Elles se font donc une humanité à leur usage, presque à leur image.

Il y a une sorte de pacte entre la machine et nous-mêmes, pacte comparable à ces terribles engagements que contracte le système nerveux avec les démons subtils de la classe des toxiques. Plus la machine nous semble utile, plus elle le devient ; plus elle le devient, plus nous devenons incomplets, incapables de nous en priver. La réciproque de l’utile existe."

(...)

Et Paul Valéry de pointer une sorte d’intoxication par l’énergie et, s’y rattachant ce qu’on pourrait nommer l’intoxication par la hâte. Notre civilisation tend à prendre, la structure et les qualités d’une machine, une machine qui par définition ne souffre pas que son empire ne soit pas universel, que des êtres subsistent, étrangers à son acte, extérieurs à son fonctionnement : "La machine ne veut et ne peut connaître que des « professionnels »", ou des experts, ou des technocrates, aurait-on pu dire, et certainement pas des penseurs ou des créateurs au sens indéterminé de leur existence ....

II. — DE L’INTELLIGENCE-CLASSE.