- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

Cosmologie - Edwin Hubble (1889-1953) - Henrietta Leavitt (1828-1921) - Fritz Zwicky (1898-1974) - George Gamow (1904-1968) - Fred Hoyle (1925-2011) - Vera Rubin (1928-2016) - Enrico Fermi (1901-1954) - Search for intelligent extraterrestrial life - Frank Drake (1930) - - Lee Smolin, "Time Reborn: From the Crisis in Physics to the Future of the Universe" (2013) - Carlo Rovelli, "Par-delà le visible : La structure du réel" (2014) - David Z. Albert, "Time and Chance" (2000) ...

Last update : 09/09/2017

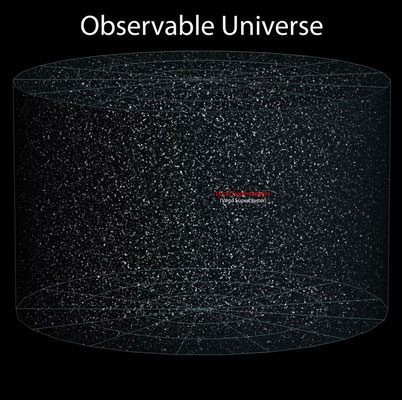

Penser notre Univers "visible", penser notre existence en tenant compte d'un Univers sans limitation concevable ...

De fait, on ne peut que constater notre impuissance à produire une philosophie cohérente avec l'illimité que la science nous tend comme un lointain miroir, révélant ainsi peut-être une limitation structurelle de notre pensée ...

A tout le moins, peut-on, semble-t-il, réduire nos prétentions d'humain et tenter d'en intégrer a minima quelques fragments...

Si l'on eut conscience dès l'Antiquité du très grand éloignement des étoiles, il a fallu attendre le milieu du XVIe siècle pour connaître l'ordre de grandeur de leurs distances. Jusqu'à la fin du Moyen Age, on imaginait toutes les étoiles accrochées à une sphère marquant la limite de l'Univers. Ce n'est qu'au XVIe siècle, après que les premières observations à la lunette eurent révélé l'existence d'étoiles invisibles à l'œil nu, que l'on comprit que la voûte céleste n'est qu'une illusion et que l'Univers stellaire s'étend en profondeur.

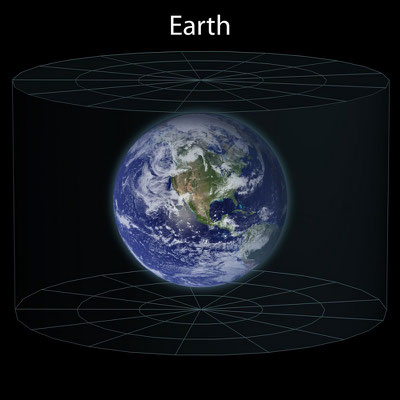

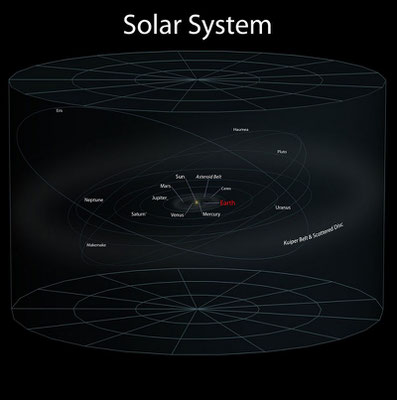

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, William Herschel, astronome britannique d'origine allemande, parvint à établir que le système solaire est inclus dans une immense agglomération stellaire, la "Galaxie", dont la "Voie lactée" (Milky Way) constitue la trace visible dans le ciel. A la suite de dénombrements d'étoiles effectués dans diverses directions, il fournit même, en 1785, la première description de la structure de la Galaxie, révélant sa forme aplatie et la position périphérique qu'y occupe le Soleil et l'ensemble des astres qui tournent autour de lui et forment le système solaire (neuf planètes principales, dont la Terre, qui tournent autour du Soleil, et des milliers de petites planètes ou astéroïdes)...

QUE SAIT-ON? (La science)

La Galaxie est une agglomération de plus de 100 milliards d'étoiles entre lesquelles s'intercalent de vastes nébuleuses de gaz et de poussières. Elle constitue un gigantesque système autonome dont la cohésion est assurée par la gravitation. Cet ensemble tourne sur lui-même et il ne faut pas moins de 240 millions d'années au Soleil pour en faire le tour à une vitesse voisine de 250 km/s. Le système solaire a dû ainsi, depuis sa formation, effectuer une vingtaine de révolution autour du centre galactique. Herschel ainsi que d'autres savants, comme l'Anglais Thomas Wright, et des philosophes, comme l'Allemand Emmanuel Kant, eurent l'intuition que la Galaxie ne constitue pas à elle seule l'Univers, mais que l'espace est peuplé de systèmes analogues.

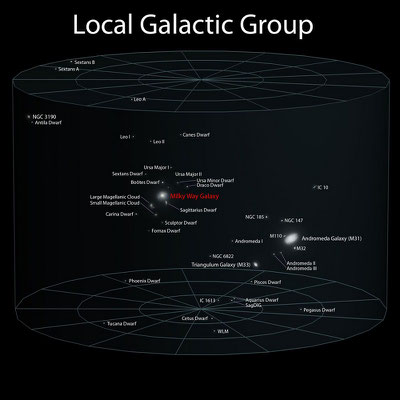

La preuve n'en a été apportée qu'en 1924, lorsque l'Américain Edwin Hubble, à l'observatoire du mont Wilson, mit en évidence des étoiles individuelles dans la grande "nébuleuse" d'Andromède. Ce que beaucoup d'astronomes pensaient n'être qu'un vaste nuage de gaz se révélait ainsi une gigantesque concentration d'étoiles et de matière interstellaire.

Depuis, des millions de galaxies, de formes et de tailles diverses, ont été découvertes.

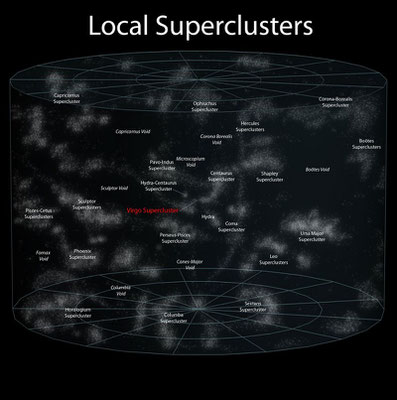

Notre Galaxie est ainsi incluse dans une concentration d'une trentaine de galaxies, le Groupe ou l'Amas local, lui-même situé à la périphérie d'un ensemble beaucoup plus vaste, le Superamas local, qui rassemble une cinquantaine de groupes de galaxies. L'Univers est donc pensé en termes de structures hiérarchisées de plus en plus vastes.

Quant aux distances astronomiques, considérables, elles sont exprimées par des unités particulières, l'année-lumière (light-year, al ou ly) représente par exemple un peu moins de 10 000 milliards de km, - l'étoile la plus proche du système solaire, Proxima du Centaure (Proxima Centauri), est à 4,22 al, soit plus de 40 milliards de km, et la Galaxie s'étend sur 100 000 al de diamètre - . Autres étalons de distance utilisés, l' "unité astronomique" (astronomical unit, au), distance moyenne de la Terre au Soleil (149,6 millions de km), dans le contexte de notre système solaire, et le "parsec" (pc) pour les astres plus lointains, équivalant à 30 000 milliards de km...

(National Geographic)

Voir loin dans l'univers, c'est voir loin dans le passé - La lumière se déplaçant à une vitesse finie, très voisine de 300 000 km/s, plus un astre est éloigné, plus sa lumière met de temps à nous parvenir. Le décalage n'est que de quelques minutes pour le Soleil et de quelques heures pour les planètes du système solaire les plus lointaines, mais il atteint des années ou des siècles pour les étoiles, et bien davantage encore pour les galaxies. Il est donc impossible de nous représenter l'Univers tel qu'il est à un instant donné. L'étoile Polaire (pole star), par exemple, se trouve à 650 al et nous la voyons telle qu'elle était au XIVe siècle, à l'époque où débuta la guerre de Cent Ans. La galaxie M 31 d'Andromède ( Triangulum Galaxy), l'astre le plus lointain observable à l'œil nu, nous apparaît telle qu'elle était il y a environ 2 millions d'années, à l'époque où, sur la Terre, vivait l'australopithèque. Aujourd'hui, les plus puissants télescopes sondent l'Univers jusqu'à plus de 10 milliards d'années-lumière...

C'est à Edwin Hubble (1889-1953) que nous devons sans doute les avancées les plus décives, lorsqu'en 1923, il énonce que les nébuleuses, masses soit-disantes amorphes de lumière, sont en réalité des galaxies lointaines, distantes de plusieurs millions d'années-lumières de la Voie lactée, et des systèmes stellaires indépendants.

C'est par le biais d'Henrietta Leavitt (1828-1921) qui découvre vers 1908 une relation entre la luminosité de certaines étoiles variables, les céphéides, et le rythme de leurs pulsations, qu'est rendu possible de mesurer la distance entre la Terre et les autres galaxies, et dès lors les découvertes s'enchaînent : le Soleil n'est pas au centre de notre galaxie (Harlow Shapley), les fameuses nébuleuses à spirales observées possèdent un important décalage vers le rouge (Vesto Sipher), l'effet Doppler constaté (la modification de la longueur d'onde de la lumière du fait d'une variation relative de la distance entre la source et l'observateur) montre que ces nébuleuses s'éloignent trop rapidement pour être retenues par la gravité de la Voie lactée : Edwin Hubble et Milton Humason utilisent un nouveau et puissant télescope, le plus grand du monde à l'époque, de l'observatoire du mont Wilson pour prouver que ses gigantesques nébuleuses sont situées bien au-delà de la Voie lactée.

Désormais nous savons ainsi que l'univers est bien plus vaste que l'on pensait. Mais plus encore l'univers est plus grand mais ne cesse de grandir et le fameux taux d'expansion de l'Univers, ou constante de Hubble, est calculé en 2001...

George Gamow (1904-1968) et Ralph Alpher (1921-2007) poursuivent l'idée de cet Univers en expansion et élaborent une théorie mathématique en 1948 explicitant la formation des éléments au cours des premières phases de cette expansion, contribuant ainsi à la fameuse théorie du Big Bang : Gamow utilise la physique quantique pour décrire les conditions qui mèneraient à un univers contenant les proportions d'hydrogène et d'hélium constatées aujourd'hui et montre que, à mesure que l'Univers se dilate, la densité chute et les réactions nucléaires cessent. Ses équations permettent alors d'expliquer 99% de la matière connue dans l'univers...

Fred Hoyle (1925-2011) contestera en 1957 cette théorie d'une explosion primordiale, croit en un état stationnaire de l'Univers, mais aussi à l'ensemencement de notre planète via le vecteur d'une météorite, idée qui lui sera fort préjudiciable dans la course au prix Nobel : mais il travaillera, avec William Fowler, à tenter d'expliquer la formation des éléments au sein des étoiles, les fameux 1% non explicités par Gamow. Entre-temps, en 1964, l'astrophysicien Arno Allan Penzias (1933) et le physicien Robert Wilson (1936) mettent en évidence le fameux fond diffus cosmologique ou rayonnement fossile prévu par Gamow et qui semble étayer l'hypothèse du big bang...

Enfin, Fritz Zwicky (1898-1974) qui, avec Walter Baade, prouve l'existence des étoiles à neutrons et utilise le terme de "supernovae" pour désigner les gigantesques explosions stellaires dont elles sont issues (1934), émet l'idée, dans les années 1950, que la matière visible ne représente qu'une infime quantité de l'énergie de l'univers. Le calcul qu'il effectue de la masse globale de l'amas galactique de Coma, en s'appuyant sur la vitesse relative de chacune de ses galaxies, révèle, un résultat bien supérieur à ce que la luminosité combinée des étoiles de l'amas permettait de présager. Les régions extérieures des galaxies tournent ainsi plus vite que ne l'indique leur masse visible, et possèdent donc un supplément de masse caché expliquant leur rotation.

Ce supplément de masse est la "matière noire" (dark matter) : aujourd'hui, cette matière noire représente près de 85% de la masse de l'Univers et a pu être mise en évidence par Vera Rubin (1928-2016) dans les années 1970. La force gravitationnelle de la matière noire semble maintenir notre galaxie en un seul bloc. Mais à côté de cette matière noire, composée de particules subatomiques qui n'interagissent pas avec la matière classique ou le rayonnement, - si ce n'est la gravitation, et dont on peut précisément dire ce que c'est -, les années 1990 voient se poser les termes d'une sorte de cinquième force fondamentale, l' "énergie sombre" (dark energy) qui représente, estime-t-on, plus de 68% de l'énergie de tout l'Univers et participe directement à l'expansion de celui-ci (Saul PerlMutter).

Avec cette nouvelle notion d'énergie noire, l'espace n'est plus un volume vide et totalement passif, mais tout au contraire une entité physique active, qui crée des particules, fléchit ou dévie la lumière, génère des ondes d'attraction qui se propagent d'une masse à l'autre..

Les progrès technologiques n'ont permis que récemment de détecter l'existence de planètes gravitant autour d'étoiles autres que notre Soleil.

Les premières à être découvertes orbitent autour de pulsars, des étoiles à neutrons à rotation rapide dont le signal radio varie légèrement selon que leurs planètes les attirent d'un côté ou de l'autre : la méthode dite de la vitesse radiale consiste à observer les variations des fréquences lumineuses d'une étoile selon qu'elle s'approche ou s'éloigne d'une planète en orbite. En 1992, Aleksander Wolszczan détecte la première exoplanète en orbite autour d'un pulsar. En 1995, Michel Mayor et Didier Queloz découvrent 51 Pegasi b, une planète de la taille de Jupiter en orbite autour d'une étoile de type solaire, à environ 51 années-lumière de la Terre.

Entre 2009 et 2013, plus de 3000 exoplanètes potentielles sont détectées par le satellite Kepler grâce aux faibles pertes de luminosité des étoiles, et l'on estime qu'il existe 11 milliards de mondes de type terrestre en orbite autour d'étoiles de type solaire dans la Voie lactée. Geoffrey Marcy (1954) est de ceux qui a découvert le plus grand nombre de planètes. Si nous parvenons ainsi à accroître notre connaissance des mondes au-delà du système solaire, reste à savoir si ces exoplanètes peuvent accueillir la vie...

Au début des années 1950, le physicien Enrico Fermi (1901-1954) s'était demandé pourquoi nous n'avions pas encore détecte une vie extraterrestre intelligente.

Le fameux paradoxe qui lui est attribué se formule ainsi : la Terre est nettement plus jeune que l'Univers (de plusieurs milliards d'années), si des civilisations technologiques extraterrestres existent ou ont existé dans la Galaxie, alors au moins une a développé et entrepris le voyage interstellaire : estimant que la colonisation de la Galaxie ne nécessite que quelques millions d'années, nous devrions en voir des traces autour de nous, or nous n'en voyons pas : l'hypothèse initiale est donc erronée, nous sommes la seule civilisation intelligente dans la Galaxie ! Compte tenu de l'âge de l'univers, même si une petite fraction des planètes était capable de communiquer, nous devrions aujourd'hui en avoir des preuves.

C'est en reprenant son idée selon laquelle les signaux radio constituent les plus prometteurs des moyens de détection d'une vie intelligente que Frank Drake a compris que la capacité de communication était essentielle pour délimiter le nombre de planètes pouvant abriter une civilisation. Grâce a ses deux facteurs concernant la mise au point et l'utilisation continue de la communication interstellaire, l'équation constituait une possible réponse au paradoxe de Fermi...

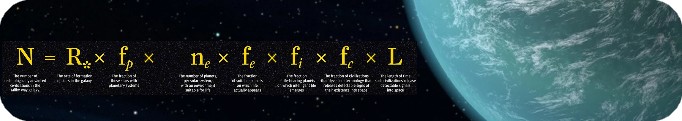

Comment estimer le nombre de civilisations extraterrestre détectables dans la Voie lactée?

En 1961, l'astrophysicien Frank Drake conçoit une équation, produit de sept facteurs, destinée à guider la recherche d'une vie extraterrestre intelligente en estimant le nombre probable de civilisations détectables dans notre galaxie. L'équation aboutissait alors à une estimation de N = 10 civilisations en mesure de communiquer dans la Voie Lactée.

où :

"N" est le nombre de civilisations extraterrestres dans la Voie lactée avec lesquelles nous pourrions entrer en contact ( N, the number of civilizations in our galaxy that we might able to communicate)

avec,

N est le nombre de civilisations extraterrestres dans la Voie lactée avec lesquelles nous pourrions entrer en contact ( N, the number of civilizations in our galaxy that we might able to communicate)

avec,

- "R" est le taux de formation d'étoiles notre galaxie / average rate of star formation in our galaxy

- "fp" est la fraction de ces étoiles possédant des planètes / fraction of those stars which have planets

- "ne" est le nombre moyen de planètes potentiellement habitables / planets that can actually support life

- "fl" est la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie est effectivement apparue / planets that will develop life

- "fi" est la fraction de ces planètes sur lesquelles est apparue une vie intelligente / planets that develop intelligent life

- "fc" est la fraction de ces planètes dont les êtres ont la capacité de communiquer / number civilizations that would develop transmission technologies

- "L" est la durée de vie moyenne d'une civilisation technologique, en années / length of time that these civilizations would have to transmit their signals into space.

L'équation de Drake est une méthode à sept variables pour trouver les chances que des civilisations actives existent au-delà de la Terre. Il prend en compte des facteurs comme le taux de formation des étoiles, la quantité d'étoiles qui pourraient former des systèmes planétaires, le nombre de planètes potentiellement habitables dans ces systèmes. Mais il a maintenant 55 ans et ne contient pas de nouvelles informations des astronomes sur la probabilité de vie sur les planètes nouvellement découvertes. Leur nouvelle équation inclut des données récentes du satellite Kepler de la Nasa sur le nombre d'exoplanètes qui pourraient abriter la vie. Les chercheurs ont également adapté l'équation, qui ne concernait plus le nombre de civilisations existantes, mais la probabilité que la civilisation soit la seule qui ait jamais existé. L'étude montre que les chances d'une civilisation avancée qui se développe doivent être inférieures à un sur dix milliards de milliards pour que l'homme soit la seule vie intelligente de l'univers.

Reprenons la question du début ...

Pouvons-nous nous penser dans un « Univers sans limitation concevable », et/ou pouvons-nous à tout le moins penser celui-ci ...

On peut reprendre ici les échecs partiels des Traditions Philosophiques et Religieuses ....

- La Théologie Négative (Via Negativa) : Cette approche (chez Maître Eckhart, Denys l'Aréopagite) tente de parler de Dieu (ou de l'Absolu) en disant ce qu'Il n'est pas (Il n'est pas fini, pas limité, pas définissable). C'est une reconnaissance explicite de l'échec du langage positif face à l'infini. C'est une philosophie de l'impuissance, qui est en soi une réponse profonde.

- Le Panthéisme (Spinoza) : Son "Deus sive Natura" (Dieu ou la Nature) est une tentative de concevoir une substance unique, infinie et éternelle. Pourtant, pour la rendre intelligible, Spinoza doit recourir à un système géométrique (avec des axiomes, des définitions), c'est-à-dire à un cadre fini et limitant pour décrire l'infini.

- Les Cosmologies Orientales : Les concepts comme le Brahman (hindouisme) ou le Tao sont des tentatives de penser une réalité non-duelle et sans limite. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel, dit Lao Tseu. Là encore, le langage est présenté comme inadéquat.

Ces systèmes ne sont pas des échecs complets, mais ils témoignent tous de la tension entre la tentative de description et la nature inconcevable de leur objet...

- Le silence éternel de ces espaces infinis (Blaise Pascal, Les Pensées, 1670) - Pascal aborde le vertige existentiel face aux deux infinis (le grand et le petit). Il ne s'agit pas seulement de l'univers physique, mais de la place de l'homme entre le néant et l'infini. Pour Pascal, la raison humaine est radicalement incapable de comprendre l'infini. Confronté au "silence éternel de ces espaces infinis", l'homme se retrouve perdu, dans un état misérable d'ignorance et d'incertitude. Cet échec de la raison est précisément ce qui doit, selon lui, conduire à une autre forme de connaissance : la foi. La pensée de Pascal est une philosophie du vertige qui prend acte de l'incapacité cognitive comme point de départ de la réflexion.

- Avec la Critique de la Raison Pure (1781), ouvrage fondateur de la philosophie moderne, visant à établir les limites et les conditions de la connaissance, Emmanuel Kant formule le problème en termes de "antinomies de la raison pure". Il démontre que lorsque la raison tente de connaître le monde comme un tout absolu (l'Univers), elle s'embrouille inévitablement dans des contradictions insolubles. Par exemple, elle peut "prouver" avec une égale force logique que le monde a un commencement dans le temps et des limites dans l'espace, et qu'il n'en a pas. Kant établit ainsi que l'Univers comme "totalité inconditionnée" n'est pas un objet d'expérience possible et échappe donc à toute connaissance scientifique. Ce n'est qu'une "Idée régulatrice" de la raison. L'erreur est de croire que nous pouvons en avoir une connaissance objective. La solution de Kant est un "coup de barre" philosophique : le problème n'est pas dans l'Univers, mais dans les limites structurelles de notre raison.

- Dans "Les Variétés de l'expérience religieuse" (1902), William James nous explique que si la raison discursive échoue à appréhender l'infini, d'autres facultés humaines (l'intuition, le sentiment religieux, l'expérience mystique) peuvent en donner un accès direct, bien qu'inexprimable. L'illimité n'est pas un problème logique à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Il ouvre ainsi une voie pragmatique et psychologique face à l'échec de la métaphysique pure.

- Dans "Être et Temps" (1927), Martin Heidegger déplace radicalement la question. Ce n'est plus l'Univers infini qui est le problème premier, mais le Dasein (l'être-là, l'humain) en tant qu'être fini, jeté dans le monde et conscient de sa mortalité. La finitude n'est pas une limitation dont il faudrait se libérer, mais la structure même de notre existence. C'est seulement en comprenant profondément notre être-pour-la-mort que le monde nous est révélé dans sa signification. Tenter de penser l'illimité est une fuite devant notre condition finie, qui est la seule chose qui nous soit véritablement donnée à penser. L'infini cosmique est un concept dérivé et abstrait qui nous détourne de la vérité de notre existence.

- "Pale Blue Dot" (1994) est un livre de vulgarisation scientifique de Carl Sagan, inspiré par la célèbre photo de la Terre prise par la sonde Voyager 1 à 6 milliards de kilomètres. Il aborde la question par le biais de l'astronomie et de l'image concrète de notre monde comme "point bleu pâle" perdu dans l'immensité cosmique et en tire la leçon suivante: l'immensité de l'univers ne nous rend pas absurdes ; elle nous rend précieux et responsables. Notre maison est ce minuscule point, et c'est la seule que nous ayons. La philosophie qui en découle est une "humilité cosmique" couplée à un humanisme profond. la signification n'est pas "là-bas", dans l'infini, mais c'est nous qui la créons "ici", sur notre fragile monde.

La cosmologie moderne nous a confronté directement à ce problème, nous en avons suivi quelques étapes ...

- Un univers fini mais sans bord ? Les modèles d'un univers à courbure positive (comme la surface d'une sphère en 3D) proposent un espace fini mais sans limite. C'est conceptuellement vertigineux. Nous pouvons le modéliser mathématiquement, mais nous ne pouvons pas nous en former une image mentale véritable.

- Le Multivers : Pour échapper au problème de l'origine et des "conditions initiales", certaines théories (comme l'inflation éternelle) postulent un multivers infini ou en perpétuelle genèse. Cela ne résout pas le problème philosophique ; il le déplace et l'amplifie. Penser un infini actuel d'univers est encore plus déroutant.

- Les Limites de la Physique : Les singularités (comme celle du Big Bang) sont des points où nos lois physiques s'effondrent. Elles marquent la frontière entre ce qui est concevable (avec nos modèles) et l'inconnaissable.

La science nous livre ainsi des métaphores mathématiques, mais elle ne comble pas le fossé existentiel ...

Notre impuissance à produire une philosophie cohérente de l'illimité révèle peut-être une limitation structurelle de notre pensée....

Un Cerveau Adapté au "Monde Moyen" - Notre appareil cognitif s'est façonné par l'évolution pour traiter un environnement à échelle humaine (ce que le physicien Nobel Ernst Mach appelait le "Monde Moyen"). Notre pensée est naturellement ..

- Spatio-temporelle : Nous raisonnons avec des points de départ, des déplacements, des causes et des effets.

- Finie et comparative : Nous définissons les choses par leurs limites (un objet est ce qui n'est pas son environnement) et par la comparaison (grand/petit, avant/après).

- Anthropocentrique : Même nos abstractions les plus pures sont souvent des métaphores de notre expérience corporelle.

Penser l'« Univers sans limitation concevable », c'est tenter de saisir un concept qui viole ces catégories fondamentales. L'illimité n'a pas de bord, pas d'« extérieur », pas de contrepartie comparative. Il échappe à la logique binaire du « ceci ou cela ».

Si nous ne pouvons pas penser l'illimité, comment vivre dès lors avec son idée ?

- Le Vertige Absurde (Camus) : Confronté à un univers silencieux, démesuré et indifférent, l'humain peut se sentir radicalement étranger, dérisoire. L'absence de réponse philosophique définitive peut mener à un sentiment d'absurde.

- L'Humilité Épistémologique : Reconnaître cette limite est une forme de sagesse. C'est accepter que certaines questions transcendent notre capacité de réponse. C'est la fin du dogmatisme et le début d'une quête toujours ouverte.

- Une Libération par l'Émerveillement (Einstein) : Le fait que l'esprit humain, si limité, puisse même formuler la question de l'infini est un miracle. L'incapacité à trouver une réponse n'est pas un échec, mais le moteur de toute science et de toute philosophie authentique.

- Un Recentrage sur le Fini : Ne pouvant saisir l'infini, la seule réponse pratique et éthique est de se tourner vers ce qui est à notre portée : le monde fini, les autres, l'instant présent. La limite de notre conception de l'univers nous renvoie à la responsabilité de notre existence terrestre.

Nous ne savons pas penser un Univers sans limitation concevable. Mais peut-être que la "véritable philosophie" qui en émerge est justement celle qui prend acte de cette impossibilité. Cette philosophie ne serait pas un système de réponses, mais une méditation continue sur la limite elle-même. Elle serait une pratique de l'étonnement, de l'humilité et du questionnement perpétuel. Notre grandeur ne serait pas dans la possession d'une vérité sur l'infini, mais dans notre capacité à être déstabilisés, émerveillés et humiliés par son existence inconcevable. En ce sens, notre impuissance à le penser serait ainsi peut-être la preuve la plus tangible de sa réalité ...

Stephen Hawking - "Une brève histoire du temps" (1988)

L'univers a-t-il besoin de limites ? L'espace-temps comme surface finie mais sans bord (comme la Terre)

Mon but est simple : comprendre complètement l'univers, pourquoi il est comme il est et pourquoi il existe. "Une brève histoire du temps : Du big bang aux trous noirs" est bien plus qu'un simple livre de vulgarisation, c'est un phénomène culturel qui a transformé la cosmologie en aventure accessible en 10 chapitres-clés, un langage métaphorique devenu standard et des concepts révolutionnaires simplifiés qui vaudront le Prix Nobel (décerné à Penrose en 2020).

Hawking lui-même reviendra sur certaines idées dans "L'Univers dans une coquille de noix" (2001). Hawking ne "répondra" pas aux questions métaphysiques au sens traditionnel - il les dissout en montrant qu'elles reposent sur des conceptions dépassées de l'univers. Sa grande contribution est d'avoir naturalisé le mystère - faisant passer l'émerveillement de la sphère religieuse à la sphère scientifique...

Lee Smolin - "Time Reborn: From the Crisis in Physics to the Future of the Universe" (La Renaissance du temps", Dunod, 2013)

Lee Smolin défend une idée radicale et provocatrice : le temps est réel et fondamental. Cette affirmation va à l'encontre du paradigme dominant en physique fondamentale depuis l'époque de Newton, où le temps est considéré comme une illusion, un paramètre secondaire, ou une émergence d'une réalité plus profonde et atemporelle.

Partie 1 : Le Rejet du Temps Illusoire

Smolin commence par un constat sévère : la physique moderne est en crise. Malgré des succès théoriques impressionnants, elle est bloquée sur des problèmes fondamentaux comme la conciliation de la relativité générale et de la mécanique quantique, ou la nature de l'énergie noire et de la matière noire.

Il attribue cette impasse à une série de "mythes" ou de préjugés profondément ancrés, qui nient la réalité du temps ..

- Le Mythe du Présent Unique : L'idée qu'il existe un "maintenant" universellement valable. La relativité d'Einstein a détruit cette notion, montrant que la simultanéité est relative.

- L'Univers-Bloc (Eternalisme) : Une conséquence de la relativité. L'univers entier, passé, présent et futur, existerait de manière atemporelle. Le temps n'est qu'une dimension géométrique supplémentaire, semblable à l'espace. Notre sentiment de "présent" qui se déplace n'est qu'une illusion de notre conscience.

- Les Lois Éternelles et Immutables : L'hypothèse que les lois de la nature sont éternelles, parfaites et existent en dehors de l'univers qu'elles décrivent (dans un "monde platonicien" des idées mathématiques). Ces lois seraient vraies de tout temps et en tout lieu.

Pour Smolin, ce rejet du temps a conduit la physique dans une impasse, notamment avec des concepts comme l'intrication quantique qui semblent défier la localité, ou le problème du "paysage" en théorie des cordes, qui prédit un multivers avec 10^500 univers possibles, rendant toute prédiction testable impossible.

Partie 2 : Pour un Temps Réel et Fondamental

Smolin propose une révolution copernicienne inverse : et si le temps était la seule chose qui soit fondamentale ?

- La Réalité du Maintenant : Le présent est la seule chose qui existe réellement. Le passé n'est que une trace ou un souvenir dans le présent, et le futur n'existe pas encore. C'est une vision proche de celle du philosophe Henri Bergson.

- Les Lois ne sont pas Éternelles : Les lois de la physique elles-mêmes pourraient évoluer dans le temps. Elles ne sont pas des décrets divins, mais le résultat de l'histoire de l'univers. Smolin explore des théories où les lois émergent et changent, potentiellement par un processus de sélection naturelle cosmologique (une idée qu'il avait développée dans La Vie du Cosmos).

- L'Espace est une Émergence : Si le temps est réel, l'espace et les particules qui le peuplent pourraient être des constructions dérivées de processus plus fondamentaux qui se déroulent dans le temps. Il s'appuie sur des approches comme la Gravité Quantique à Boucles (dont il est un des pionniers), où l'espace-temps est granulaire et émerge d'un réseau de relations évolutives.

Partie 3 : Les Conséquences et les Nouvelles Théories

Accepter la réalité du temps ouvre la voie à de nouvelles hypothèses et résout certains paradoxes ...

- Le Principe de Précédence : Smolin propose que les régularités que nous appelons "lois" pourraient être des habitudes que l'univers a prises. Lorsqu'un événement quantique se produit, le résultat est choisi au hasard, mais avec une probabilité qui dépend de la fréquence à laquelle le même résultat est arrivé dans le passé. Les lois seraient ainsi le fruit d'une histoire, et non une cause première.

- Résolution des Paradoxes Quantiques : L'intrication quantique pourrait s'expliquer si les corrélations entre particules étaient le résultat d'événements communs dans leur passé causal, et non d'une "action fantomatique à distance" instantanée.

- Cosmologie Relationnelle : Smolin esquisse une vision de l'univers où seules les relations entre événements (ce qu'il appelle "points de vue") sont fondamentales. L'univers n'est pas un objet, mais une nébuleuse de processus en perpétuelle transformation.

Partie 4 : Implications Philosophiques et Sociales

La renaissance du temps a des implications qui dépassent la physique ..

- Liberté et Responsabilité : Si le futur est ouvert et n'existe pas encore, alors nos choix sont réels et ont le pouvoir de façonner la réalité. Cela redonne un sens à la notion de libre arbitre et de responsabilité.

- Fin du Rêve Platonicien : C'est une attaque frontale contre la tradition platonicienne en physique, qui cherche la vérité dans un monde mathématique atemporel. Pour Smolin, la réalité est dans le changement, l'imperfection et l'histoire.

- Une Nouvelle Alliance avec les Sciences de l'Évolution : Une physique où le temps est réel peut enfin dialoguer avec la biologie, les sciences cognitives et les sciences humaines, qui sont toutes des sciences du devenir et de l'histoire.

L'ouvrage de Smolin a été salué pour son audace et sa clarté, mais aussi critiqué par une grande partie de la communauté physique, qui considère ses idées comme trop spéculatives et difficiles à tester expérimentalement. Il reste un plaidoyer vibrant pour que la physique réintègre le temps, l'histoire et le devenir au cœur de sa quête. Smolin nous invite à abandonner le rêve d'un univers éternel et parfait pour embrasser la réalité d'un monde en perpétuelle création, dont nous sommes des acteurs et non de simples spectateurs.

Carlo Rovelli - "La realtà non è come ci appare : La struttura elementare delle cose" (2014)

La traduction française, "Par-delà le visible : La structure du réel", est une très bonne adaptation de l'idée originale (Edition Odile Jacob). Le livre est également connu sous le titre anglais "Reality Is Not What It Seems: The Journey to Quantum Gravity".

Carlo Rovelli est un contradicteur majeur des thèses de Lee Smolin sur la nature du temps. Leur désaccord est profond, fondamental, et illustre parfaitement le clivage central dans la physique théorique contemporaine.

Si pour Smolin, le temps est fondamental (c'est la seule chose qui soit réelle), pour Rovelli, le temps est émergent et illusoire, seules les relations entre événements sont fondamentales.

Rovelli, physicien théoricien et co-créateur de la Gravité Quantique à Boucles (comme Smolin), arrive à une conclusion presque opposée. Sa vision est développée dans des livres comme "Par-delà le visible : La réalité du monde physique et la gravité quantique" et "L'Ordre du temps".

Le concept le plus fondamental pour Rovelli n'est pas le temps, mais la relation. L'univers est un réseau d'événements (ou "processus") qui interagissent les uns avec les autres. Les propriétés de chaque chose n'existent que par rapport à une autre. Il n'y a pas de temps universel et absolu.

- La Leçon de la Relativité Générale : Rovelli pousse la leçon d'Einstein plus loin que Smolin. Selon lui, il n'y a pas de "maintenant" privilégié, ni même de flux temporel unique. Chaque objet a son propre écoulement du temps, qui dépend de son voisinage et de sa vitesse. À des échelles fondamentales, cette notion de temps local s'effondre.

- Le Temps est une Approximation : Notre perception d'un temps qui s'écoule de manière uniforme est une illusion générée par notre statut de systèmes macroscopiques, thermodynamiques, et en interaction faible avec l'univers. Le temps émerge de notre ignorance des états microscopiques fondamentaux, tout comme la "chaleur" émerge du mouvement désordonné des atomes.

- La Théorie sans Temps : Dans sa formulation de la gravité quantique à boucles, les équations fondamentales sont atemporelles (comme l'équation de Wheeler-DeWitt). Elles décrivent l'évolution des variables physiques les unes par rapport aux autres, sans référence à un temps extérieur. Le "temps" que nous connaissons est une variable effective qui émerge de ces relations.

Il est frappant que deux physiciens de premier plan, travaillant sur la même théorie fondamentale (la Gravité Quantique à Boucles), puissent avoir des vues aussi diamétralement opposées sur un concept aussi central.

Cela montre que la question du temps n'est pas (plus seulement) une question physique, mais aussi une question métaphysique et philosophique. Les données expérimentales manquent cruellement pour trancher...

- Le pari de Smolin est que faire du temps une réalité fondamentale permettra de sortir des impasses de la physique moderne (le paysage des théories des cordes, les constantes fines).

- Le pari de Rovelli est que la leçon de la relativité est définitive et que la voie vers une théorie complète passe par l'abandon de toute notion d'un temps universel.

Où Sont les Philosophes ?

Ils Sont Là, Mais sans doute quelque part, en Arrière-Boutique ...

En réalité, il existe un champ entier de la philosophie, la "Philosophie de la Physique", qui est profondément engagé dans ces questions. Les interlocuteurs de Smolin et Rovelli ne sont pas seulement d'autres physiciens, mais aussi des philosophes spécialisés.

- Tim Maudlin (philosophe à NYU) : Il a longuement écrit sur la nature du temps, le réalisme en physique, et défend une position proche de Smolin, arguant que le flux temporel est une caractéristique objective et fondamentale du monde.

David Z. Albert (philosophe à Columbia), un spécialiste de la philosophie de la mécanique quantique et du temps ...

Son livre "Time and Chance" (2000, Harvard University Press) est une exploration profonde de la flèche du temps et de son lien avec la thermodynamique, un sujet central dans le débat Smolin/Rovelli (la raison pour laquelle le temps semble s'écouler irréversiblement du passé vers le futur) ...

Evoquons ici le problème fondamental : Les lois fondamentales de la physique (comme la mécanique quantique ou la gravité de Newton) sont essentiellement réversibles dans le temps. Mathématiquement, elles fonctionnent aussi bien en avant qu'en arrière.

Cela contraste radicalement avec notre expérience quotidienne (nous vieillissons, nous nous souvenons du passé mais pas du futur, un verre brisé ne se recolle jamais tout seul). Traditionnellement, on explique souvent cette flèche du temps par la deuxième loi de la thermodynamique (l'entropie, ou le désordre, d'un système isolé tend à augmenter). L'argument remonte à Ludwig Boltzmann. David Z. Albert pousse l'analyse plus loin et souligne que l'explication standard est incomplète.

Le vrai problème, qu'il appelle le "problème de la flèche du temps", est de comprendre pourquoi l'univers a commencé dans un état de très basse entropie (un état extrêmement ordonné) au moment du Big Bang. C'est cette "condition initiale particulière" qui est la source ultime de la flèche du temps que nous observons dans tous les autres processus (thermodynamiques, causaux, etc.).

Une thèse qui est absolument central pour comprendre les enjeux philosophiques du débat sur le temps.

Pour Smolin, qui défend la réalité du temps, la question de la flèche du temps est fondamentale et doit être expliquée par la physique future. Pour Rovelli, qui voit le temps comme une illusion, la flèche du temps est un exemple parfait d'une propriété qui émerge de notre perspective limitée et de l'ignorance de l'état microscopique de l'univers.

Ainsi, l'œuvre d'Albert ne fournit pas de réponse définitive, mais elle cadre philosophiquement le problème avec une clarté remarquable, ce qui en fait une référence incontournable pour quiconque, physicien ou philosophe, s'attaque à la nature du temps.

La philosophie de l'émergence ...

Le débat sur la réalité "émergente" vs "fondamentale" du temps est un classique de la métaphysique. Les philosophes discutent depuis longtemps : une propriété émergente (comme la "fluidité" de l'eau) est-elle moins "réelle" que ses constituants fondamentaux (les molécules H₂O) ? Rovelli applique cette idée au temps.

Le débat n'a pas 20 ou 50 ans. Il a plus de 2500 ans. Ce qui est nouveau, c'est que des physiciens comme Smolin et Rovelli, avec le langage des mathématiques et de la physique théorique de pointe, ne font que rejouer et mettre à l'épreuve le vieux débat entre Héraclite et Parménide, entre Newton et Leibniz. Ils apportent des arguments nouveaux, issus de la science la plus dure, à l'une des plus anciennes questions de la métaphysique.

Le débat éclate de manière spectaculaire (Ve - IVe siècle av. J.-C.) avec deux visions radicalement opposées ...

- Parménide d'Élée et son disciple Zénon (avec ses fameux paradoxes) défendaient une vision de la Réalité comme étant Une, Éternelle et Immuable. Le changement et le temps étaient considérés comme des illusions des sens. Dans ce cadre, le temps n'est pas fondamental, il est une apparence trompeuse. C'est une forme très ancienne de l'idée d'un univers "atemporel".

- Héraclite d'Éphèse, à l'opposé, affirmait que "tout s'écoule" (Panta Rhei). Pour lui, le changement et le devenir sont l'essence même de la réalité. Le temps est fondamental ; c'est la substance même de l'univers. On voit ici les prémisses de la pensée de Smolin.

- Platon a ensuite tenté une synthèse. Dans le Timée, il présente le temps comme "l'image mobile de l'éternité". Le temps n'est pas une illusion, mais il n'est pas non plus la réalité suprême. Il est une création, une image dans le monde physique des vérités éternelles du Monde des Idées.

- Aristote a abordé la question de manière plus physique. Dans sa Physique, il définit le temps comme "le nombre du mouvement selon l'avant et l'après". Le temps n'existe pas indépendamment des choses qui changent et se meuvent. C'est une propriété relationnelle des événements, une vision qui annonce déjà celle de Leibniz et, bien plus tard, de Rovelli.

A l'époque de l'Absolutisme vs le Relationnalisme (XVIIe - XVIIIe siècle), le débat prend sa forme moderne la plus claire, avec deux géants de la science et de la philosophie ..

- Isaac Newton défendait une vision absolutiste du temps. Pour lui, le temps est une entité réelle, unique, universelle et absolue qui s'écoule uniformément sans relation à quoi que ce soit d'extérieur. C'est le "cadre" fixe et fondamental dans lequel les événements se produisent. "Le temps absolu, vrai et mathématique, en lui-même et de sa propre nature, coule uniformément sans relation à rien d'extérieur."

- Gottfried Wilhelm Leibniz s'y est farouchement opposé, défendant une vision relationnaliste. Pour lui, le temps n'est pas une substance qui existe par elle-même. Il n'est qu'un ordre de succession entre les événements. Sans événements, il n'y a pas de temps. Le temps est une relation qui émerge de l'enchaînement des choses. Le temps est l'ordre des existences successives.

Ce débat Newton-Leibniz est la forme historique la plus pure et la plus célèbre de l'opposition entre temps "fondamental" (Newton) et temps "émergent" ou "relationnel" (Leibniz).

Les Développements Modernes (XIXe - début XXe siècle) ..

- Emmanuel Kant a complexifié le débat en voyant le temps (et l'espace) comme des formes a priori de notre sensibilité. Le temps n'est ni une substance absolue ni une relation dans le monde, mais une structure imposée par notre esprit pour appréhender le monde. Il est fondamental pour notre expérience, mais on ne peut pas dire qu'il le soit "en soi" pour la réalité nouménale.

- Henri Bergson, au début du XXe siècle, a vigoureusement défendu la réalité du temps vécu, la "durée" (la durée réelle), qu'il considérait comme plus fondamentale que le temps spatialisé et mesuré de la science. Il est une figure majeure du camp du temps "réel", dont Smolin est un héritier contemporain.

La Révolution Physique du XXe Siècle à Aujourd'hui ...

La physique a donné une nouvelle actualité et une nouvelle urgence à ce vieux débat métaphysique ...

- Einstein a détruit le temps absolu de Newton avec la relativité, mais il a conservé un espace-temps comme entité fondamentale (un "univers-bloc" à 4 dimensions).

- La Mécanique Quantique et ses interprétations ont remis en cause la notion classique de devenir.

- La Gravité Quantique (avec Rovelli et Smolin) est l'arène où ce débat millénaire se joue aujourd'hui avec les outils les plus avancés.

Et de fait, Smolin et Rovelli jouent eux-mêmes le rôle de philosophes ...

Ils sont des "philosophes-physiciens" dans la grande tradition d'Einstein et de Bohr. Ils écrivent des livres pour le grand public qui sont, en substance, des traités de métaphysique naturelle fondés sur la physique la plus contemporaine. Ils ont réussi à saisir l'imagination du public en posant des questions qui nous touchent tous profondément : Sommes-nous des êtres dans un temps réel, avec un futur ouvert ? Ou sommes-nous des illusions, des motifs temporaires dans une tapisserie atemporelle ?Des interrogations est qui vont pointer vers un débat qui est, au fond, le débat métaphysique par excellence pour le 21ème siècle....