- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

Evelyn Waugh (1903-1966), "Decline and Fall" (1928), "Vile Bodies" (1930), "A Handful of Dust" (1934), Scoop" (1938), "Put Out More Flags" (1942), "Brideshead Revisited" (1945), "Men at Arms" (1952), "The Ordeal of Gilbert Pinfold" (1957) .....

Last update: 12/29/2016

"The Brideshead Generation" - Evelyn Waugh, au moins pour ses romans écrits avant 1939, fut considéré par beaucoup comme le romancier satirique anglais le plus brillant de son époque, "Decline and Fall" (1928), son premier roman, satire de l'Angleterre des années 1920, offre aux lecteurs un style acerbe et hilarant qui fera sa renommée, et que confirmeront les ouvrages suivants,"Vile Bodies" (1930), "Black Mischief" (1932), "A Handful of Dust" (1934), et "Scoop" (1938).

Au tournant de la Seconde Guerre mondiale, il se fit plus sérieux et plus ambitieux, et devient, avec Graham Greene, l'un des plus grands écrivains catholiques anglais : c'est ainsi qu'il s'interroge sur le fonctionnement de la providence et le rétablissement de la foi parmi les membres d’une famille de propriétaires fonciers catholiques (Brideshead Revisited, 1945), qu'il entre dans l’Église catholique romaine en 1930), recrée un moment de l’histoire chrétienne pour affirmer un point théologique particulier dans "Helena" (1950), et analyse le caractère de la Seconde Guerre mondiale, en particulier sa relation avec la lutte éternelle entre le bien et le mal et la lutte temporelle entre la civilisation et la barbarie dans une trilogie qui comporte "Men at Arms" (1952), "Officers and Gentlemen" (1955) et "Unconditional Surrender" (1961) ...

Waugh a le don de dépeindre la bêtise, la vanité et la corruption du monde moderne, et plus particulièrement de la haute société britannique, avec un humour noir, une ironie mordante et un sens du grotesque.

Dans "Decline and Fall" ou "Vile Bodies" (1930), il ne se contente pas de faire sourire ; il utilise la satire pour disséquer les mœurs d'une époque en pleine décomposition morale, où les valeurs traditionnelles s'effondrent au profit d'un culte frivole de la jeunesse, de la vitesse et de la célébrité.

Son style est acéré, lucide et d'une efficacité redoutable. Il obtient des effets comiques ou tragiques par une sobriété et un understatement (litote) typiquement britanniques. Il décrit des scènes absurdes ou horribles avec un détachement clinique, laissant le lecteur saisir l'énormité de la situation. Cette prose élégante et maîtrisée est considérée comme un modèle du genre.

Le chroniqueur d'un monde en déclin ...

Au-delà de la simple satire, Waugh est l'observateur lucide et désenchanté de la fin d'un monde : l'effondrement de l'aristocratie terrienne, l'érosion de la foi religieuse et le choc entre les anciennes traditions et la modernité vulgaire. Ses romans capturent l'esprit des "Années folles" en Angleterre, une frénésie qui masque un profond désarroi après le traumatisme de la Première Guerre mondiale.

Puis ce sera l'évolution vers une vision tragique et catholique ...

Si ses premiers romans sont principalement comiques, son œuvre évolue rapidement vers une complexité plus sombre. Sa conversion au catholicisme en 1930 devient le centre de gravité de son œuvre ultérieure. Brideshead Revisited (1945) est l'aboutissement de cette évolution : la satire est toujours présente, mais elle est transcendée par une méditation profonde sur la grâce divine, la nostalgie et la rédemption.

L'expression "The Brideshead Generation" (La Génération Brideshead) ne désigne pas une génération au sens strict (comme la "Génération perdue" américaine), mais plutôt un milieu social, un état d'esprit et une sensibilité esthétique incarnés par le roman "Brideshead Revisited" et son adaptation télévisuelle emblématique de 1981.

Cette "génération" est caractérisée par plusieurs éléments ...

- Le contexte historique : Elle englobe l'aristocratie et la haute bourgeoisie britannique qui a vécu l'entre-deux-guerres, une époque charnière où leur mode de vie et leur pouvoir ont été irrémédiablement ébranlés par la crise économique, les changements sociaux et la Seconde Guerre mondiale.

- La nostalgie d'un monde perdu : Brideshead Revisited est une élégie, un chant nostalgique pour un âge d'or révolu. Le roman est baigné dans le souvenir d'une Angleterre pré-industrielle, rurale et esthétiquement raffinée, symbolisée par le magnifique château de Brideshead. Cette nostalgie a profondément résonné dans les années 1980, une décennie elle-même marquée par un regard rétrospectif.

- L'esthétique "hautement catholique" et baroque : L'expression fait directement référence à la célèbre réplique du roman : "I am highly Catholic, dear." La "Brideshead Generation" est associée à un certain goût pour le ritualisme catholique, l'art baroque, l'architecture classique et un style de vie décadent et raffiné. C'est un monde de beauté, de luxe et d'excès, mais aussi de culpabilité et de conflits spirituels.

- L'influence de l'adaptation télévisuelle de 1981 : La série Granada, avec Jeremy Irons, Anthony Andrews et Laurence Olivier, a eu un impact culturel immense. Par sa photographie somptueuse, son attention aux détails d'époque et son ton mélancolique, elle a cristallisé l'image de la "Brideshead Generation" dans l'imaginaire collectif. Elle a popularisé un certain style "dandy" et a fait de Brideshead un symbole de romance et de décadence.

Evelyn Waugh (1903-1966)

Né à Londres dans une famille de classe moyenne, Evelyn Waugh vit successivement trois tranches de vie très différentes. La première le voit quitter Oxford

sans diplôme, mener, de 1922 à 1924, une vie dissolue d'esthète, épouser Evelyn Gardner et publier son premier roman, "Decline and Fall", satire de l'Angleterre des années vingt et jeu de

massacre de l'establishment britannique dans ce qu'elle a de plus représentatif, l'éducation, l'aristocratie, la religion, le sport : le succès est énorme, il devient le représentant attitré

du nonsense et inconditionnel des fêtes les plus débridées qu'organisent les fameux "Bright Young Things" qui sévissent dans le Londre aristocrate ( Stephen Tennant, Brian Howard, les

soeurs Mitford). Avec son divorce en 1930, une seconde période débute : il publie deux romans particulièrement sarcastiques, "Vile Bodies" (1930, Ces Corps vils), puis "Black Mischief" (1932,

Méchanceté noire), et surprend tout le monde en se convertissant au catholicisme : le voici défendant désormais les valeurs éternelles de la vieille Angleterre. Une troisième période le voit

gagner en maturité, voyager énormément (Méditerranée, Brésil, Éthiopie, Mexique), et en 1939, il est engagé volontaire dans les Commandos. La publication de "Brideshead Revisited" (1945)

confirme son adhésion au conservatisme et lui permet d'acquérir une stature internationale, parfois discutée. Suivent "The Loved One" (1948, Le Cher Disparu), "The Ordeal of Gilbert

Pinfold" (1957) et l'ultime "Sword of Honour".

"Decline and Fall" (1928, Evelyn Waugh, Grandeur et décadence)

Le titre de l’œuvre fait référence à "The History of the Decline and Fall of the Roman Empire" d’Edward Gibbon et "The Decline of the West" d’Oswald Spengler. Le roman a été partiellement inspiré par les observations de l’auteur alors qu’il fréquentait le pensionnat Lancing College et ses expériences ultérieures à l’Université d’Oxford. Publié en 19Z8. ce roman est, avec "Une poignée de cendre", le favori de son auteur. Il décrit les vanités de Mayfair, le quartier chic de Londres en bordure de Hyde Park, durant l`entre-deux-guerres. en contant les aventures d`un jeune innocent pris dans les intrigues londoniennes. Le roman commence avec le déjeuner annuel du Bollinger Club de Sone College à Oxford. Le malheureux Paul Pennyfeather, déculotté par ses camarades, se fait renvoyer pour indécence. Le roman a été adapté au cinéma en 1969 sous le titre Decline and Fall... d’un Birdwatcher du réalisateur John Krish avec Robin Phillips et Donald Wolfit...

CHAPTER I. Vocation - ‘SENT DOWN FOR indecent behaviour, eh?’ said Paul Pennyfeather’s guardian. ‘Well, thank God your poor father has been spared this disgrace. That’s all I can say.’ There was a hush in Onslow Square, unbroken except by Paul’s guardian’s daughter’s gramophone playing Gilbert and Sullivan in her little pink boudoir at the top of the stairs.

‘My daughter must know nothing of this,’ continued Paul’s guardian.

There was another pause.

‘Well,’ he resumed, ‘you know the terms of your father’s will. He left the sum of five thousand pounds, the interest of which was to be devoted to your education and the sum to be absolutely yours on your twenty-first birthday. That, if I am right, falls in eleven months’ time. In the event of your education being finished before that time, he left me with complete discretion to withhold this allowance should I not consider your course of life satisfactory. I do not think that I should be fulfilling the trust which your poor father placed in me if, in the present circumstances, I continued any allowance. Moreover, you will be the first to realize how impossible it would be for me to ask you to share the same home with my daughter.’

‘But what is to happen to me?’ said Paul..."

Ce sera le début d'une suite d'aventures fantastiques d`autant plus désopilantes qu`elles sont relatées avec le plus grand sérieux. Professeur à Llanaba Castle, au pays de Galles, Paul se fiance à une aristocrate, Mrs. Margot Beste-Chetwynde qui. à son insu. dirige une compagnie de bordels en Amérique du Sud, et il se retrouve à la place de celle-ci dans le box des accusés. puis en prison où il découvre un autre monde. Au terme de cette randonnée "antipicaresque", l'étudiant en théologie s`inscrit à nouveau dans son collège en se faisant passer pour "un cousin éloigné" de Paul Pennyfeather et reprend sa vie de méditation. Le roman est une promenade dans une jungle de personnages mémorables : le docteur Fagan, le capitaine Grimes, homosexuel irrésistible, Philbrick. Mr. Prendergast, qui meurt de la main d`un prisonnier dément. Paul n'est jamais à même de critiquer et de juger ceux qui l`entourent. ll appartient à une classe sociale inférieure et le reconnait. Quand le fils de Margot lui dit, à la fin du roman, "Nous (les aristocrates) sommes différents, en quelque sorte", . Paul répondra, "Je vois ce que vous voulez dire. Vous êtes dynamiques, et moi statique". Antihéros battu et satisfait de son état, il sait que les "grands" ne passent jamais en jugement. Et si le personnage principal peut avoir toute la sympathie du lecteur. ceux qui le martyrisent ne sont pas châtiés pour autant, si bien que l'on peut se demander s'il s'agit bien d'une satire ...

"Vile Bodies" (1930)

Le ton de "CES CORPS VILS" est moins détaché que celui qui caractérise "Grandeur et décadence", bien qu`il se passe également dans le Mayfair des années 20, où les jeunes aristocrates exercent leur esprit inventif et méditent toutes sortes de canulars et d'escapades. L'intrigue est un puzzle de situations amusantes qui empêchent continuellement Adam Fenwick-Symes d'épouser Nina Blount, en premier lieu parce qu'il est pauvre et perd son emploi. L'auteur nous emmène dans un monde "aux mille parties... masquées, sauvages, victoriennes, grecques... une succession, une répétition d`orgies d'humanité entassée... Ces corps vils !" Comme Paul Pennyfeather. Adam est la victime passive du groupe de désœuvrés, mais il fait vraiment partie de la coterie dont il est le souffre-douleur et ne doute pas de la validité de ses amusements. Il cherche à s'enrichir et Nina épouse un riche parti, mais la richesse n'est pas remise en question. Pas plus que la moralité : Adam devient l'amant de Nina en se faisant passer pour son mari quand elle rend visite à son père un soir de Noël. Le lecteur n'est pas invité à condamner cette idylle que la guerre rend possible et vient seule interrompre. Le romancier rapporte une situation : il en comprend l'absurdité, mais sa seule réaction est un blâme mêlé d'indulgence, et il esquisse à peine quelques gestes de protestation. Pourtant le dégoût explose parfois, donnant à ces fantaisies le tour sinistre d'un cauchemar.

Waugh ne partage l'attitude de cette jeunesse dorée que dans la mesure où elle est un refus de l'ordre établi, des châteaux néo-gothiques et d'un patriotisme grandiloquent. L'amour de Nina et d'Adam forme contrepoint; pourtant l'auteur ne peut accorder aux petits-bourgeois que la sympathie condescendante qu'il réserve aux demi-héros. Si la satire existe, elle se limite aux sujets d'actualité : l'évangélisme d'Aimée Semple Macpherson, la censure littéraire, le monde des courses automobiles. Il n'y a pas de véritable analyse sociale, même si l'ère de "blousons dorés" laisse prévoir la fin d'une époque, même si la fantaisie tourne au noir et s`atténue pour disparaître, quatre ans plus tard, dans "Une poignée de cendre" (Trad. La Table Ronde, 1947)

Trente ans séparent "Vile Bodies" d'Evelyn Waugh (1930) et "The Bachelors" de Muriel Spark (1960), deux romans qui présentent des similitudes frappantes dans leurs thèmes, leur ton et leur vision du monde....

La Satire du Monde Célibataire ...

- "Vile Bodies" peint le chaos et la futilité de la "jeunesse brillante" (Bright Young Things) de l'entre-de-guerres à Londres. Ces jeunes gens, pour la plupart oisifs et célibataires, courent de fête en fête dans une quête effrénée mais vide de sens.

- "The Bachelors", comme son titre l'indique, se concentre sur un groupe d'hommes célibataires à Londres, liés par leur statut marital (ou son absence) et leurs diverses névroses. Spark explore les solitude, les compromissions et les hypocrisies que ce statut peut engendrer.

La Frénésie et la Superficialité de la Vie Moderne ...

Les deux auteurs saisissent le rythme saccadé et superficiel de la vie urbaine. Waugh utilise un style rapide, des dialogues hachés et une structure presque cinématographique pour montrer le tourbillon vide de la vie sociale. Spark, avec sa prose précise et acérée, montre ses personnages empêtrés dans des commérages, des séances de spiritisme et des calculs mesquins.

Le Spiritisme et le Charlatanisme ...

Dans les deux romans, un médium charlatan joue singulièrement un rôle clé. Dans "Vile Bodies", le père Rothschild (un jésuite) est une figure sérieuse, mais la société elle-même est plongée dans un irrationalisme superstitieux. Le personnage de Mme Melrose Ape, une évangéliste itinérante, incarne aussi le charlatanisme religieux. Dans "The Bachelors", le médium Patrick Seton est un escroc criminel au cœur de l'intrigue. Son activité de médium est directement liée à la tromperie et à la manipulation, reflétant et exacerbant la malhonnêteté générale du milieu.

Un Monde Sans Fondement Moral ...

Les deux univers sont moralement désaxés. Les personnages de Waugh naviguent dans un monde où les repères (famille, religion, code moral) se sont effondrés après la Première Guerre mondiale, ne laissant place qu'au cynisme et à l'ennui. Ceux de Spark évoluent dans une société où la foi (représentée par le clergé anglican) est elle-même sujette au doute, à l'ambiguïté et à la manipulation. Le mal (la tromperie, la cruauté) y est banalisé.

Enfin, Waugh et Spark observent leurs personnages avec une froideur ironique et une absence de jugement moral explicite. Ils les présentent comme des insectes sous un microscope, laissant le lecteur tirer ses propres conclusions sur leur vacuité ou leur méchanceté.

Mais,

- Derrière la comédie effrénée de "Vile Bodies" perce un profond désespoir. La fin du roman, qui se termine sur un champ de bataille de la guerre mondiale à venir, est d'une noirceur absolue. La frivolité n'est que le masque d'un vide existentiel et d'une angoisse eschatologique.

- Le ton de Spark est dans "The Bachelors" plus cérébral et métaphysique. C'est une comédie noire, mais elle est moins ancrée dans un désespoir historique que dans une observation des mécanismes du mal, du hasard et de la grâce. L'humour est plus perçant, plus cruel peut-être, et moins joyeusement chaotique que celui de Waugh.

Tous deux, deux des plus grands esprits satiriques du XXe siècle, forment un diptyque brillant sur la vacuité de la vie sociale moderne, la faillite des élites et les charlatans qui prospèrent dans un monde privé de boussole morale. Lire l'un à la lumière de l'autre peut être extrêmement enrichissant ...

"Black Mischief" (1932)

Black Mischief, » le troisième roman de Waugh, a contribué à établir sa réputation de maître satiriste et c'est son expérience abyssinienne qui inspira à Waugh le cadre de ce roman d`aventures picaresques. Situé sur l’île fictive d’Azania en Afrique, un empire africain célèbre sous le roi Salomon, mais retombé dans la barbarie er la corruption, le roman raconte les efforts de l’empereur Seth, "Seigneur de Wanda, tyran des mers, et licencié d'Oxford". assisté par l’anglais Basil Seal, un camarade de collège, aventurier dissolu et astucieux de la haute société londonienne, pour moderniser son royaume. Une profonde hilarité découle de l’émission de monnaie maison, de la mise en scène d’un « gala de contrôle des naissances » (Birth Control Gala), de la mort du souverain légitime lors de ses propres cérémonies de couronnement plutôt longues et fatigantes, et de beaucoup plus de méfait.

"A Handful of Dust" (1934, Evelyn Waugh, Une Poignée de cendres)

Le titre, emprunté à "La Terre vaine", de T. S. Eliot ("Je te montrerai la peur dans une poignée de poussière"), annonce un roman sérieux, contrastant avec la fantaisie dont regorge "Grandeur et Décadence". Dans cette comédie qui finit mal, l'innocent pris dans les machinations d`un monde très réel se trouve véritablement terrassé. Lady Brenda Last ne peut plus supporter l'ennuyeuse existence rurale et le manoir néogothíque qui symbolisent pour son époux la respectabilité familiale et l'orgueil aristocratique. Elle entreprend, pour se divertir, de flirter avec un jeune homme sans intérêt ni envergure, et finit par détruire son mari.

Ce ne sont ni Beaver ni Brenda qui intéressent le romancier, mais la décadence de l`époux Tony, qui résulte de l'égoïsme de sa femme plus que de sa méchanceté. Le ton est extraordinairement détaché; Waugh voit dans cet adultère une manifestation typique de la vie anglaise et nous montre son mépris vis-à-vis des cercles et des personnages qu'il décrit. Le lecteur qui tente de découvrir la réalité de cette union et les raisons de sa désintégration se heurte à la neutralité et au silence de l'auteur. C'est tout l'art de Waugh qui nous faire accepter. comme réels, des personnages et des conflits, des positions morales et une intrigue qui sont à peine esquissés. Une description fort précise des phénomènes, sans profondeur et donc sans sentimentalité. Tony Last est à la fois généreux et absurde: ses illusions le trahissent autant que son épouse, si bien que sa décadence jusqu'à sa disparition dans une expédition d'explorateurs au Brésil demeure purement pathétique. L`auteur ne fait que jouer le rôle d'un chroniqueur intelligent, signalant avec humour, mais sans dresser de diagnostic, les symptômes du mal social de toute une époque.

"Shafts of November sunshine streamed down from lancet and oriel, tinctured in green and gold, gules and azure by the emblazoned coats, broken by the leaded devices into countless points and patches of colored light. Brenda descended the great staircase step by step through alternations of dusk and rainbow. Both hands were occupied, holding to her breast a bag, a small hat, a half-finished panel of petit-point embroidery and a vast, disordered sheaf of Sunday newspapers, above which only her eyes and forehead appeared as

though over a yashmak. Beaver emerged from the shadows below and stood at the foot of the stairs looking up at her.

“I say, can’t I carry something?”

“No thanks, I’ve got everything safe. How did you sleep?”

“Beautifully.”

“I bet you didn’t.”

“Well, I’m not a very good sleeper.”

“Next time you come you shall have a different room. But I daresay you won’t ever come again. People so seldom do. It is very sad because it’s such fun for us having them and we never make any new friends living down here.”

“Tony’s gone to church.”

“Yes, he likes that. He’ll be back soon. Let’s go out for a minute or two, it looks lovely.”

When Tony came back they were sitting in the library. Beaver was telling Brenda’s fortune with cards. “… Now cut to me again,” he was saying, “and I’ll see if it’s any clearer… Oh yes… there is going to be a sudden death which will cause you great pleasure and profit. In fact you are going to kill someone. I can’t tell if it’s a man or a woman… yes, a woman… then you are going to go on a long journey across the sea, marry six dark men and have eleven children, grow a beard and die.”

“Beast. And all this time I’ve been thinking it was serious. Hullo, Tony, jolly church?”

“Most enjoyable; how about some sherry?”

When they were alone together, just before luncheon, he said, “Darling, you’re being heroic with Beaver.”

“Oh, I quite enjoy coping—in fact I’m bitching him rather.”

“So I saw. Well, I’ll look after him this afternoon and he’s going this evening.”

“Is he? I’ll be quite sorry. You know that’s a difference between us, that when someone’s awful you just run away and hide, while I actually enjoy it — making up to them and showing off to myself how well I can do it. Besides, Beaver isn’t so bad. He’s quite like us in some ways.”

“He’s not like me,” said Tony.

Un excellent exemple du style et de l'humour acerbe d'Evelyn Waugh, tiré de "A Handful of Dust" ...

« Des rayons du soleil (Shafts of sunshine) de novembre descendaient des lancettes et des oriels, teintés de vert et d'or, de gueules et d'azur (Tinctured... gules and azure) par les écussons armoriés, brisés par les nervures de plomb en d'innombrables points et taches de lumière colorée. Brenda descendit la grande volée d'escalier, marche après marche, à travers une alternance de pénombre et d'arc-en-ciel. Ses deux mains étaient occupées, serrant contre sa poitrine un sac, un petit chapeau, un panneau de tapisserie au point compté inachevé et une vaste gerbe désordonnée de journaux du dimanche, derrière laquelle n'apparaissaient que ses yeux et son front, comme derrière une yachmak (voile porté par certaines femmes musulmanes). Beaver émergea de l'ombre en bas et se posta au pied de l'escalier, le regard levé vers elle.

— Dites donc, je ne peux rien porter pour vous ?

— Non merci, j'ai tout bien en main. Vous avez bien dormi ?

— À merveille.

— Je parie que non.

— Eh bien, je ne suis pas un très bon dormeur.

— La prochaine fois que vous viendrez, vous aurez une autre chambre. Mais je suppose que vous ne reviendrez jamais. Les gens reviennent si rarement. C'est très triste parce que c'est si agréable pour nous de les recevoir et nous ne nous faisons jamais de nouveaux amis à vivre ici.

— Tony est allé à l'église.

— Oui, il aime ça. Il sera bientôt de retour. Sortons une minute ou deux, il fait beau. »

À son retour, ils étaient assis dans la bibliothèque. Beaver disait la bonne aventure à Brenda avec des cartes. « ... Maintenant, coupez pour moi encore une fois, disait-il, et je verrai si c'est plus clair... Oh oui... il va y avoir une mort subite qui vous causera un grand plaisir et un grand profit. En fait, vous allez tuer quelqu'un. Je ne peux pas dire si c'est un homme ou une femme... oui, une femme... puis vous allez faire un long voyage au-delà des mers, épouser six hommes bruns et avoir onze enfants, vous laisser pousser la barbe et mourir.

— Méchant. Et pendant tout ce temps, je croyais que c'était sérieux. Bonjour, Tony, la Messe bien ?

— Tout à fait agréable ; que diriez-vous d'un peu de xérès ? » (« How about some sherry? », le ton de la conversation oisive et polie de la classe supérieure anglaise).

Quand ils furent seuls ensemble, juste avant le déjeuner, il dit : « Chérie, tu es héroïque avec Beaver.

— Oh, ça m'amuse assez de le manier — en fait, je suis en train de le charmer comme une chienne (« I'm bitching him rather », une expression cruciale et intraduisible littéralement).

— C'est ce que j'ai vu. Bon, je m'occuperai de lui cet après-midi et il part ce soir.

— Vraiment ? Je vais en être presque triste. Tu sais, c'est une différence entre nous : quand quelqu'un est épouvantable, toi, tu te contentes de fuir et de te cacher, alors que moi, ça m'amuse vraiment — faire du gringue (Making up to them) et me montrer à moi-même comme je le fais bien. De plus, Beaver n'est pas si terrible. Il nous ressemble pas mal, à certains égards.

— Il ne me ressemble pas, dit Tony... »

"Une poignée de poussière" contient bien des éléments de la fiction de type "catholique" façon Waugh après la Seconde Guerre mondiale, qui était nettement différente de ton et de sérieux dans ses œuvres satiriques antérieures. Le roman se concentre sur Tony Last, un homme riche et aristocratique, qui vit sur le domaine ancestral de sa famille avec sa femme, Brenda et leur fils, John. Il est incroyablement fier de sa maison, satisfait de sa vie et totalement ignorant du profond malheur de sa femme. Elle commence une liaison avec un homme terne, John Beaver et Tony reste parfaitement inconscient de la relation, bien que cela soit de notoriété publique pour leurs amis communs. Après que leur fils soit tué, Brenda révèle sa liaison à Tony, demande le divorce et puis avec les encouragements de Beaver tente de lui soutirer de l’argent. Tony est dévasté et se lance finalement dans un voyage en Amérique du Sud, qui ne se passe pas exactement comme il l’avait prévu. Waugh a inclus des éléments autobiographiques dans le roman, en particulier l’agonie et l’amertume du mariage brisé...

"The Complete Stories of Evelyn Waugh" (1953)

Les histoires rassemblées ici vont de portraits délicieusement ciselés des classes supérieures britanniques à une fin alternative au roman de Waugh "A Handful of Dust"; d’un «missing chapter» dans la vie de Charles Ryder, le héros nostalgique de Brideshead Revisited, à un conte moral plein d’intrigue que Waugh a composé à un très jeune âge; d’une alouette épistolaire dans la voix d’« a young lady of leisure» à un sombre conte comique de scandale dans un avant-poste africain éloigné (et imaginaire).De nombreuses preuves que l’un des romanciers anglais les plus admirés et appréciés du XXe siècle était également un maître de la forme courte...

A HOUSE OF GENTLEFOLKS

I arrived at Vanburgh at five to one. It was raining hard by now and the dreary little station yard was empty except for a deserted and draughty-looking taxi.

They might have sent a car for me.

How far was it to Stayle? About three miles, the ticket collector told me.

Which part of Stayle might I be wanting? The Dukes? That was a good mile the other side of the village.

They really might have sent a car.

With a little difficulty I found the driver of the taxi, a sulky and scorbutic young man who may well have been the bully of some long-forgotten school story. It was some consolation to feel that he must be getting wetter than I. It was a beastly drive.

After the crossroads at Stayle we reached what were obviously the walls of the park, interminable and dilapidated walls that stretched on past corners and curves with leafless trees dripping on to their dingy masonry. At last they were broken by lodges and gates, four gates and three lodges, and through the ironwork I could see a great sweep of ill-kept drive.

But the gates were shut and padlocked and most of the windows in the lodges were broken.

There are some more gates further on, said the school bully, and beyond them, and beyond them again. I suppose they must get in and out somehow, sometimes.

At last we found a white wooden gate and a track which led through some farm buildings into the main drive. The park land on either side was railed off and no doubt let out to pasture. One very dirty sheep had strayed on to the drive and stumbled off in alarm at our approach, continually looking over its shoulder and then starting away again until we overtook it. Last of all the house came in sight, spreading out prodigiously in all directions.

The man demanded eight shillings for the fare. I gave it to him and rang the bell.

After some delay an old man opened the door to me.

Mr. Vaughan, I said. I think his Grace is expecting me to luncheon.

Yes; will you come in, please? and I was just handing him my hat when he added: I am the Duke of Vanburgh. I hope you will forgive my opening the door myself. The butler is in bed todayhe suffers terribly in his back during the winter, and both my footmen have been killed in the war. Have been killedthe words haunted me incessantly throughout the next few hours and for days to come. That desolating perfect tense, after ten years at least, probably more ... Miss Stein and the continuous present; the Duke of Vanburgh and the continuous perfect passive.....

I was unprepared for the room to which he led me. Only once before, at the age of twelve, had I been to a ducal house, and besides the fruit garden, my chief memory of that visit was one of intense cold and of running upstairs through endless passages to get my mother a fur to wear round her shoulders after dinner. It is true that that was in Scotland, but still I was quite unprepared for the overpowering heat that met us as the Duke opened the door. The double windows were tight shut and a large coal fire burned brightly in the round Victorian grate. The air was heavy with the smell of chrysanthemums, there was a gilt clock under a glass case on the chimneypiece and everywhere in the room stiff little assemblages of china and bric-a-brac. One might expect to find such a room in Lancaster Gate or Elm Park Gardens where the widow of some provincial knight knits away her days among trusted servants. In front of the fire sat an old lady, eating an apple.

My dear, this is Mr. Vaughan, who is going to take Stayle abroadmy sister, Lady Emily. Mr. Vaughan has just driven down from London in his motor.

No, I said, I came by trainthe twelve fifty-five.

Wasnt that very expensive? said Lady Emily

(...)

UNE MAISON DE GENS BIEN

J'arrivai à Vanburgh à une heure moins cinq. Il pleuvait à verse désormais et la triste petite cour de la gare était vide, à l'exception d'un taxi abandonné et d'aspect fort ventilé.

Ils auraient pu m'envoyer une voiture.

Quelle distance y avait-il jusqu'à Stayle ? Environ trois miles, me dit le contrôleur.

Quel endroit de Stayle pouvais-je bien vouloir ? « The Dukes » ? C'était encore un bon mile de l'autre côté du village.

Ils auraient vraiment pu m'envoyer une voiture.

Non sans difficulté, je trouvai le chauffeur du taxi, un jeune homme renfrogné et scorbutique qui avait tout du tyran de je ne sais quel vieux livre d'école depuis longtemps oublié. C'était une maigre consolation que de me dire qu'il devait être encore plus trempé que moi. Ce fut une course des plus déplaisantes.

Après le carrefour de Stayle, nous atteignîmes ce qui était de toute évidence les murs du parc, des murs interminables et délabrés qui se prolongeaient au-delà des angles et des courbes, avec des arbres dénudés qui dégouttaient sur leur maçonnerie ternie. Enfin, ils étaient interrompus par des pavillons et des grilles, quatre grilles et trois pavillons, et à travers la ferronnerie je pouvais apercevoir une large allée mal entretenue.

Mais les grilles étaient closes et cadenassées et la plupart des fenêtres des pavillons étaient brisées.

« Il y a d'autres grilles plus loin, dit le tyran de cour d'école, et au-delà encore, et encore. Je suppose qu'ils doivent bien rentrer et sortir par là, parfois. »

Nous trouvâmes enfin une barrière de bois blanc et un chemin qui passait par des bâtiments de ferme pour rejoindre l'allée principale. Le parc de chaque côté était clôturé et sans doute loué pour le pâturage. Un mouton très sale s'était égaré sur l'allée et s'écarta précipitamment à notre approche, sans cesse à nous regarder par-dessus son épaule avant de repartir en bondissant jusqu'à ce que nous le dépassions. Enfin, la maison apparut, s'étalant démesurément dans toutes les directions.

L'homme exigea huit shillings pour la course. Je les lui donnai et sonnai.

Après un certain temps, un vieil homme m'ouvrit la porte.

« M. Vaughan, dis-je. Je pense que Son Altesse s'attend à ce que je déjeune. »

« Oui ; voulez-vous entrer, je vous prie ? » et j'étais sur le point de lui tendre mon chapeau quand il ajouta : « Je suis le Duc de Vanburgh. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir ouvert la porte moi-même. Le majordome est alité aujourd'hui – il souffre terriblement du dos en hiver – et mes deux valets de pied ont été tués à la guerre. »

« Ont été tués » – ces mots me hantèrent sans cesse durant les heures qui suivirent et pendant des jours. Ce passé composé désolant, après dix ans au moins, probablement plus... Mademoiselle Stein et le présent continu ; le Duc de Vanburgh et le passé composé passif continu...

Je n'étais pas préparé à la pièce dans laquelle il me conduisit. Une seule fois auparavant, à l'âge de douze ans, j'étais allé dans une maison ducale, et outre le jardin fruitier, mon principal souvenir de cette visite était un froid intense et d'avoir monté des escaliers à travers d'interminables couloirs pour chercher à ma mère une fourrure à mettre sur ses épaules après le dîner. Il est vrai que c'était en Écosse, mais je n'étais toujours pas préparé à la chaleur étouffante qui nous accueillit lorsque le Duc ouvrit la porte. Les doubles fenêtres étaient hermétiquement closes et un grand feu de charbon brûlait gaiment dans la cheminée ronde de style victorien. L'air était lourd de l'odeur des chrysanthèmes, il y avait une horloge dorée sous une cloche de verre sur la cheminée et partout dans la pièce, de petites collections rigides de porcelaines et de bibelots. On s'attendrait à trouver une telle pièce à Lancaster Gate ou à Elm Park Gardens, où la veuve de quelque chevalier de province tricote ses jours entourée de serviteurs de confiance. Devant le feu était assise une vieille dame, en train de manger une pomme.

« Ma chère, voici M. Vaughan, qui va emmener Stayle à l'étranger – ma sœur, Lady Emily. M. Vaughan vient juste de descendre de Londres dans sa voiture. »

« Non, dis-je, je suis venu en train – le douze heures cinquante-cinq. »

« Est-ce que ce n'était pas très cher ? » dit Lady Emily...."

"Scoop', Evelyn Waugh (1938)

Après "Ces corps víls", Waugh composa une biographie du martyr jésuite de l`époque élisabéthaine Edmond Campion, qui lui valut le prix Hawtliornden, puis il mit à profit. dans

"Scoop" et "Diablerie" (Black Mischief, 1933) ses expériences abyssiniennes et ses souvenirs de correspondant de guerre appointé par le Daily Mail. "Scoop" est l'histoire d'une méprise : le magnat de la presse lord Copper, se targuant de son flair pour découvrir des as du journalisme, et agissant sur un conseil de dîner-parti de Mme Algernon Smith, envoie un novice comme correspondant particulier en lshmaelie où vient d'éclater une guerre civile. En quête de nouvelles fraîches pour "La Bête" (le journal rival s'intitule "La Brute"), William Boot va gagner une fortune, échappant aux purges et aux terroristes, rencontrant la belle de sa vie, Kätchen, et, hélas, son mari, ne trouvant la gloire que pour lui préférer la vie tranquille d`un romancier. Waugh mêle une satire du monde de la presse à une critique acerbe des fameux "bienfaits de la civilisation". Sa fantaisie, aidée par une pointe d'érotisme, frôle à tout moment l'invraisemblance, mais peu importe, le divertissement est réel et le conteur ne se prend d`ailleurs pas au sérieux. C'est l’une des comédies les plus exubérantes de Waugh, « Scoop », est une satire brillamment irrévérencieuse de « Fleet Street » et de sa poursuite effrénée des nouvelles chaudes.

"Jeune encore, John Courtenay Boot s’était acquis, selon son éditeur, « une situation solide et enviable dans les lettres contemporaines ». Chacun de ses romans tirait à quinze mille exemplaires, enlevés bon an mal an par des lecteurs fidèles dont il avait tout sujet de respecter le goût et le jugement. Entre deux romans, il soignait sa cote auprès des intellectuels en confectionnant, sans presque se soucier du profit, quelque ouvrage d’histoire ou récit de voyage parfumé à la dernière mode. L’exemplaire dédicacé de ses éditions originales se revendait parfois jusqu’à trente pour cent au-dessus du prix payé au libraire. Ayant débuté à dix-huit ans par une Vie de Rimbaud, il en était, avec Temps perdu, récit de ses aventures chez les Indiens de Patagonie où l’abus délibéré de la litote laissait entendre des choses épouvantables, à son huitième livre, dont la plupart des commensaux habituels de Lady Metroland étaient capables de citer trois ou quatre titres. Très répandu dans ce monde charmant, il faisait le plus grand cas de la belle Mrs. Algernon Stitch qui en était l’un des fleurons et, comme tous ceux qui la fréquentaient, lui apportait volontiers l’ordinaire de ses ennuis pour en recevoir la solution.

Ce fut avec cette intention que, par un matin frisquet de juin, il traversa le parc pour aller sonner à sa porte, celle d’un merveilleux petit hôtel particulier de Nicholas Hawksmoor dissimulé au fond d’une impasse, non loin du palais de Saint-James.

Algernon Stitch était debout dans le hall, coiffé d’un chapeau melon, serrant de sa main droite passée dans la manche de son pardessus une valise cramoisie aux armes royales, la gauche farfouillant dans la poche intérieure et gênée par un parapluie glissé sous le bras. Comme il avait aussi, plié entre les dents, un journal du matin, les paroles qu’il émettait étaient confuses :

— B’sang, m’en sortirai jamais ! reconnut cependant John Boot.

Mais le domestique qui avait ouvert la porte arrivait à la rescousse.

Il se saisit d’abord du parapluie et de la valise et les déposa prestement sur la table, puis dégagea le pardessus qu’il présenta en pied à son maître, tandis que John Boot délestait le ministre de son journal.

— Merci. Merci infiniment. Bien aimable. Venu voir Julia, eh ?

D’en haut, de très haut, le long des spirales majestueuses du grand escalier, descendit un filet de voix étonnamment sonore pour son volume :

— Tâchez de ne pas être en retard pour le dîner, Algy. Nous avons les Kent.

— Elle est là-haut, dit Stitch.

Revêtu de son manteau, il avait tout à fait l’allure d’un membre du gouvernement de Sa Majesté, long et maigre de taille, de nez et de moustache. Un modèle en or pour les caricaturistes du Continent.

— Elle est au lit, ajouta-t-il.

— Votre discours d’hier aux Communes fait très bien dans la presse de ce matin.

John était toujours très poli avec Stitch, comme tout le monde d’ailleurs. Les députés travaillistes l’adoraient.

— Discours ? Mon discours ? Ah oui ! … Il se lit bien ? J’avais l’impression de l’avoir très mal lu moi-même hier soir. Merci tout de même. Merci infiniment. Bien aimable.

Sur ce, Stitch sortit de chez lui pour se rendre à son ministère de la Défense impériale, et John monta voir Julia...

(...)

"Entre Hyde Park Corner et Piccadilly Circus, les files de voitures étaient toujours à l’arrêt, pare-chocs contre pare-chocs, formant une masse compacte d’un trottoir à l’autre, sauf à quelques points stratégiques où des terrassiers à l’abri de barricades, dernier retranchement d’un prolétariat insurgé, fendaient la chaussée de leurs marteaux-piqueurs, mettant à nu les câbles et les tuyaux qui faisaient vivre la grande ville.

— J’en ai assez de Londres, dit John.

— Vous en êtes là ? C’est à cause de votre Américaine ?

— Surtout, oui.

— Je vous avais bien prévenu. Elle vous fait des misères ?

— Bouche cousue. Mais si je ne pars pas très loin, je deviens fou.

— Je sais pertinemment qu’elle a déjà réduit trois hommes à la camisole de force. Où voulez-vous aller ?

— C’est justement de quoi je voulais vous parler.

La file eut un sursaut, pour stopper net quelques mètres plus loin. La première édition des journaux du soir était déjà sur les trottoirs ; soulevées par le vent, les affichettes proclamaient :

CRISE ISMAÉLIENNE : FERMETÉ À LA SDN

— Ismaël me paraît tout indiqué, reprit John. Algy ne pourrait-il pas m’y envoyer comme espion ?

— Je ne crois pas.

— Pourquoi ?

— Pas question : depuis des semaines, il limoge dix espions par jour. La carrière est terriblement encombrée. Mais pourquoi n’iriez-vous pas comme correspondant de guerre ?

— Vous pourriez arranger ça ?

— Pourquoi pas ? Après tout, vous avez fait merveille, en Patagonie. Ils devraient vous sauter au cou. Vous êtes vraiment décidé ?

— Absolument.

— C’est bien. Je déjeune tout à l’heure chez Margot avec Lord Copper. J’essaierai de l’entreprendre.

Quand Margot Metroland disait une heure et demie, elle voulait dire deux heures moins dix. Ce fut à cette heure précise, en même temps que son hôtesse descendait, que Mrs. Stitch arriva. Elle avait fini par garer sa petite voiture à mi-chemin de Bethnal Green, ayant renoncé à son expédition, et avait dû prendre l’Underground pour gagner Curzon Street où habitait Lady Metroland. Lord Copper, qui déjeunait toujours à une heure, attendait avec impatience au salon. D’autres invités des deux sexes, qui avaient l’air de se connaître intimement mais n’avaient jamais vu Lord Copper, étaient là, indifférents à sa présence. Son personnel de la Mégalopolis Press aurait eu peine à reconnaître le grand patron dans le personnage falot qui se levait chaque fois qu’un nouvel invité se présentait, pour se rasseoir aussitôt sans avoir éveillé la moindre attention. Étranger dans ce milieu, il devait cet avatar, en plein milieu d’une journée particulièrement chargée, à un don qu’il avait fait distraitement à l’une des œuvres de Lady Metroland, et qu’il eût volontiers doublé maintenant en échange de sa liberté immédiate. C’est pourquoi, lorsque Mrs. Stitch dirigea finalement sur lui les traits perçants de son charme, elle n’eut aucune peine à le tirer, ébloui, de son marasme et de s’en faire un auditeur d’une extravagante docilité. Pour lui, le déjeuner en fut complètement transformé. Il avait beaucoup entendu parler de Mrs. Stitch, l’avait aperçue de loin à plusieurs reprises ; mais à présent, pour la première fois, elle le criblait de ses flèches à bout portant, l’enivrait, l’hypnotisait. Les invités, la voyant à son affaire, s’interrogeaient – à voix haute, mais sans péril, tant il était sous le charme – sur ce qu’elle pouvait bien lui vouloir. C’est pour son Asile Modèle, disaient les uns. Elle veut que les caricaturistes laissent Algy tranquille, disaient les autres. Elle a besoin d’argent, estimait le second maître d’hôtel (qui, mis au régime par la maîtresse de maison, était toujours d’humeur cynique à l’heure du déjeuner). Un job pour quelqu’un commençait à avoir la cote, mais personne n’avait encore pensé à John Courtenay Boot quand enfin Mrs. Stitch laissa tomber le nom du romancier à la mode. Dès lors, toute la compagnie entra dans le jeu. Cela se passa ainsi :

— Oui, vous avez raison, dit Mrs. Stitch quand elle eut amené Lord Copper à dénoncer férocement la moralité tant publique que privée du Premier ministre, mais savez-vous qu’il a beaucoup plus de goût que vous ne lui en accordez ? Il ne s’endort jamais sans avoir le dernier Boot sur sa table de nuit.

— Un somnifère ? dit Lord Copper qui avait compris Boot’s, la chaîne de drugstores.

— Mais non, le dernier livre de John Boot.

C’est ici que toute la table sut à quoi s’en tenir.

— Ce cher John, soupira Lady Metroland ; si intelligent, si amusant ! Ah, s’il voulait seulement venir me voir plus souvent !

— Il écrit comme un ange, dit Lady Cockpurse.

D’un bout à l’autre de la table bourdonna l’éloge de John Courtenay Boot. Lord Copper, qui n’avait jamais entendu prononcer ce nom, résolut d’interroger le chef de son service littéraire. Il venait de prendre conscience du phénomène Boot.

Ce fut alors que Mrs. Stitch, modifiant son angle de tir, lui demanda, comme à un oracle, ce qu’il pensait des chances de paix en Ismaël. Lord Copper opina que la guerre civile était inévitable, et Mrs. Stitch fit alors remarquer que la plupart des grands correspondants de guerre étaient morts...." (Traduction française : Julliard, 1980 ; Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 2010)

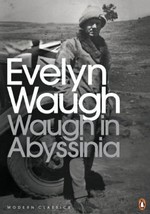

"Waugh in Abyssinia" (1936)

Scoop, la comédie à succès d’Evelyn Waugh sur les journaux anglais des années 1930 est la chose la plus proche que les correspondants étrangers ont d’une bible - ils jurent par elle. Mais peu de lecteurs connaissent les mémoires de Waugh sur son passage en tant que correspondant du London Daily Mail en Abyssinie (aujourd’hui l’Éthiopie) pendant l’invasion italienne dans les années 1930. Waugh en Abyssinie est un récit divertissant d’un journaliste de guerre acerbe et peu enthousiaste qui « fournit une courte histoire fascinante de l’aventure impériale de Mussolini ainsi qu’un aperçu malicieux et plein d’esprit des personnages et des folies qui figurent dans la célèbre satire de Waugh ». John Maxwell Hamilton, correspondant étranger chevronné, explore comment Waugh s’est retrouvé en Abyssinie, quels événements réels ont été romancés dans "Scoop", et comment ce mémoire s’inscrit dans la carrière littéraire de Waugh, "the right man (a misfit), in the right place (a largely unknown country that lent itself to farcical imagination), at the right time (when the correspondents themselves were more interesting than the scraps of news they could get.) ..."

"Brideshead Revisited" (1945, Evelyn Waugh, Retour à Brideshead)

La guerre a changé Waugh. Probablement son meilleur roman, "Retour à Brideshead" brosse le portrait d'une famille aristocrate, les

Flyte, depuis les Annees folles jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le thème central du roman est le catholicisme ou, selon les propres mots de Waugh, « the operation of divine grace on

a diverse group, but closely connected characters ». Alors que Waugh idéalise ce qu’il considère comme une aristocratie mourante, il méprise l’idée d’un ordre égalitaire et croit que les

divisions sociales et la hiérarchie sont naturelles et doivent être respectées...

"Parvenu au sommet de la colline où attendait, rangée, la 3e Compagnie, je fis halte pour jeter derrière moi un dernier coup d’œil sur le camp. Je le voyais maintenant, dans son entier, s’étalant à mes pieds dans la grisaille et la brume du petit matin. Lors de notre installation, trois mois auparavant, la neige couvrait les lieux. À présent, le printemps déployait ses premières feuilles. J’avais pensé alors que, quelles que fussent les scènes d’horreur et de désolation que nous réservât l’avenir, celle qui s’offrait à mes yeux était d’une brutalité sans égale. Aujourd’hui, je me disais que je n’y laissais pas le moindre souvenir heureux.

C’était là qu’avait pris fin mon roman d’amour avec l’Armée.

Là, que se trouvait le terminus des lignes de tram, en sorte que les hommes, lors de leurs retours titubants de Glasgow, étaient à même de somnoler sur leur siège jusqu’à ce que la contrôleuse vînt les secouer au terme du voyage. Du terminus aux portes du camp, la distance était modeste : un quart de mille, le temps de boutonner les blousons et de rectifier l’angle des casquettes, avant de passer devant le corps de garde ; un quart de mille où le bitume le cédait à l’herbe au bord de la route. Limite extrême de la grand-ville. Dernière frange de bois de flottage à la dérive sur le fleuve en grande crue. Là, prenait fin le domaine dense et homogène des lotissements et des cinémas, tandis que commençait l’hinterland.

À l’endroit où s’étalait le camp s’étendaient, il n’y avait pas si longtemps, des pâturages et des labours ; la ferme, toujours debout dans une ride de la colline, avait fourni les bureaux du bataillon ; le lierre tenait toujours ensemble les faibles murs en ruine d’un verger ; un tout petit hectare d’arbres vétustes et mutilés était tout ce qui en survivait, derrière les buanderies. Avant même que l’armée s’en mêlât, tout, en ces lieux, portait déjà la marque de l’abattage. Encore une année de paix, il n’y eût plus eu ni ferme, ni murs, ni pommiers. Un demi-mille de route bitumée s’allongeait déjà entre les talus argileux et, de chaque côté, un damier de fossés éventrés témoignait d’un tracé d’égouts, amorcé par les entrepreneurs municipaux. Encore une année de paix, et l’endroit eût été absorbé par la banlieue proche. Et maintenant, les huttes où nous avions hiverné attendaient à leur tour d’être détruites.

De l’autre côté de la route, objet de nombreux commentaires ironiques, à demi caché, même en hiver, par le bosquet où il était embossé, se trouvait l’asile municipal d’aliénés, dont les grilles et les nobles portes en fonte couvraient de honte nos grossiers barbelés. Par temps clément, nous pouvions regarder les fous flâner et sautiller sur le gravier des allées propres et bien tenues ou sur les pelouses disposées en dessin charmant ; heureux partenaires qui avaient renoncé à un combat inégal, résolu tous les doutes, accompli tous devoirs, héritiers légitimes et indiscutés d’un siècle de progrès, jouissant en toute paix de l’héritage. En passant devant eux, la compagnie avait pris l’habitude de leur crier le bonjour à sa façon, à travers les grilles – « Tiens chaud le lit, p’tit pote, j’y serai bientôt » – mais Hooper, le dernier chef de section qu’on m’eût envoyé, leur en voulait de cette vie privilégiée ; « Hitler les enverrait à la chambre à gaz, disait-il ; y a du bon dans le système, à mon sens ; nous ferions pas mal de lui prendre une chose ou deux. »

Là encore, lors de notre installation, vers le milieu de l’hiver, c’était une compagnie d’hommes vigoureux et pleins d’espoir que j’avais amenée avec moi ; le bruit avait couru, lorsque nous avions quitté les landes écossaises à destination de ce secteur portuaire, que nous avions pour destination éventuelle le Moyen-Orient. Et puis les jours avaient passé, on leur avait fait gratter la neige, niveler un terrain de manœuvre ; le désappointement avait fait place à la résignation. Ils reniflaient l’odeur de friture des fish shops, dressaient l’oreille en entendant le son pacifique et familier des sirènes d’usines et des orchestres de dancing. Les jours de quartier libre, on les retrouvait maintenant traînant au coin des rues et se défilant à l’approche des officiers, de crainte, en saluant, de perdre la face aux yeux de leur nouvelle maîtresse. Le bureau de la compagnie avait régulièrement sa moisson de peccadilles et de demandes pathétiques de permission ; à l’aube, la journée commençait parmi les gémissements des tire-au-flanc et les visages constipés, les regards entêtés des hommes qui venaient se plaindre.

Et moi, qui selon tous les préceptes aurais dû les remonter, de quel secours pouvais-je bien leur être, quand je demeurais impuissant en face de moi-même ? Là toujours, le colonel, sous les ordres duquel le bataillon s’était formé, avait reçu de l’avancement et nous avait quittés. Son successeur, plus jeune, moins aimable, nous arrivait d’un autre régiment d’où on l’avait muté. Au mess, il ne restait plus grand monde de la poignée de volontaires qui avaient fait leurs classes ensemble, lors de la déclaration de guerre. De façon ou d’autre, presque tous étaient partis, les uns réformés, ceux-là promus dans un autre bataillon, certains placés dans les états-majors, d’autres encore partis comme volontaires en service spécial, un qui s’était fait tuer sur le champ de tir, un autre qui était passé devant la cour martiale, et tous ces vides avaient été remplis par des conscrits ; la T.S.F. marchait sans arrêt dans l’antichambre maintenant, on consommait beaucoup de bière avant le dîner ; où était le bon vieux temps ?

Ce fut là qu’à l’âge de trente-neuf ans, je commençai à vieillir. Le soir, je me sentais roide et las, je répugnais à sortir du camp ; je me prenais à revendiquer comme ma propriété certains fauteuils, tel ou tel journal ; je buvais régulièrement mes trois verres de gin avant le dîner, pas un de plus ni de moins, et me précipitais au lit, sitôt après le communiqué de neuf heures. Un heure avant le réveil, régulièrement aussi, je m’éveillais et demeurais à tourner et retourner dans les draps.

Ce fut là que s’éteignit mon dernier amour. Très ordinaire, cette mort, d’ailleurs. Un jour, peu avant notre ultime journée dans ce camp, tandis que je reposais, les yeux grands ouverts dans le noir absolu, avant l’heure du réveil, parmi les respirations profondes et les grognements confus de mes quatre compagnons de cagna ; tandis que je révisais mentalement la liste de mes soucis du jour – ai-je bien porté sur la liste du cours de maniement d’armes les noms de ces deux caporaux ? dans le lot de permissionnaires qui rentrent, ma compagnie battra-t-elle encore le record des retardataires ? puis-je me fier à Hooper pour faire le cours de lecture de cartes au peloton ? – tandis que je gisais ainsi, dans l’heure encore noire, je m’aperçus avec horreur que quelque chose en moi s’était paisiblement éteint, décédé des suites d’une longue maladie, et je me sentis semblable à un mari qui, après quatre ans de mariage, se rend subitement compte qu’il n’a plus, pour celle qui fut sa femme bien-aimée, ni désir, ni tendresse, ni estime ; finis, les joies de la vie commune, le désir de plaire, l’intérêt que l’on porte aux actes, aux paroles, aux pensées de la partenaire ; finis sans le moindre espoir de retour et sans que l’on puisse trouver le moindre reproche à se faire à soi-même, face au désastre. Je connaissais l’histoire par cœur. C’était dans toute sa misérable étendue le drame des déceptions conjugales ; nous l’avions traversée, cette étendue, l’Armée et moi, depuis la première étape d’un flirt poussé aux limites de l’importunité, jusqu’à ce jour où plus rien ne subsistait entre nous, que les liens glacés de la loi, du devoir, de l’usage. J’avais joué toutes les scènes de tette tragédie domestique, j’avais vu les petits désaccords du début devenir plus fréquents, l’effet des larmes se prolonger de plus en plus, la douceur des réconciliations s’affadir, le tout engendrant, pour finir, l’indifférence des humeurs et la froide critique, en même temps que la conviction croissante que ce n’était pas moi qui étais en faute, mais la bien-aimée. Je surpris des notes fausses dans sa voix. J’appris à les guetter avec appréhension. Je reconnus dans ses yeux le regard fixe et blanc du ressentiment et de l’incompréhension, et sur ses lèvres, la dure crispation de l’égoïsme, aux commissures. J’appris à la connaître, comme on le fait pour une femme avec laquelle on a vécu en ménage, jour après jour, durant trois ans et demi ; j’appris à connaître ses manies, ses relâchements, la routine et le mécanisme de ses charmes, sa jalousie, sa recherche de soi, jusqu’au tic nerveux des doigts, trahissant le mensonge. Dépouillée maintenant de tout ce qui avait fait son enchantement, elle n’était plus pour moi qu’une étrangère sans affinités, à laquelle je m’étais lié indissolublement dans un accès de folie.

Aussi, ce matin de notre départ, me moquais-je bien de notre destination. Je continuerais à faire mon métier, avec résignation sans plus. Nous avions l’ordre de monter dans le convoi à 9 h 15 sur une voie de garage proche, avec, dans le havresac, ce qui nous restait de la ration du jour. Je n’en demandais pas plus. Mon premier lieutenant était parti en avant-garde avec quelques hommes. Le magasin de la compagnie avait été emballé la veille. J’avais chargé Hooper d’inspecter le cantonnement. La compagnie devait défiler à 7 h 30, tout barda déposé devant les baraquements. Il y avait eu tant de déménagements déjà, depuis ce matin de 1940, plein de folle joie, où nous nous étions crus par erreur destinés à assurer la défense de Calais. Trois ou quatre fois l’an, depuis lors, nous avions changé d’emplacement. Cette fois, le nouveau commandant se livrait à un déploiement inusité de mesures de « sécurité », empoisonnant son monde et le contraignant à enlever des uniformes et des véhicules, tous insignes et marques distinctifs. C’était, disait-il, « d’excellent entraînement aux conditions de service en campagne… Si jamais il m’arrive de trouver à l’arrivée une de ces femelles qui suivent avec les bagages, je saurai qu’il y a eu une fuite ».

La fumée des cuisines s’effilochait dans la brume et le camp s’étendait à mes yeux, semblable à un labyrinthe de raccourcis incohérents dont le plan révélé se superposait au réseau inachevé des lotissements, et tel qu’aurait pu le découvrir et le déblayer dans l’avenir une équipe d’archéologues.

Les fouilles de Pollock ont permis de rétablir un lien précieux entre les communautés de citoyens-esclaves du XXe siècle et l’anarchie tribale qui leur succéda. Elles offrent le spectacle d’un peuple de civilisation avancée, capable de tracer un réseau complexe d’égouts et de construire des grand-routes à usage permanent, mais qui se vit asservir par une race du type le plus inférieur. On trouvera la mesure des envahisseurs dans le fait que leurs femmes étaient dénuées de tous ornements personnels et que leurs morts étaient transportés en des lieux de sépulture très éloignés de la colonie vivante, signe certain de tabouisme primitif…

Voilà, pensai-je, ce que pourraient dire les savants pontifes de l’avenir ; puis me détournai pour accueillir le sergent-major de la compagnie.

— M. Hooper a-t-il fait son inspection ?

— L’ai pas vu de la matinée, mon capitaine.

Je me rendis avec lui au bureau de la compagnie, démantelé, pour découvrir qu’on avait brisé une fenêtre, de fraîche date, alors que la liste des dommages était close. « Coup de vent dans la nuit, mon capitaine », dit le sergent-major.

Quand ce n’était pas cela, c’était : « Exercices de sape et de mine, mon capitaine. »

Parut Hooper. Jeune type au teint brouillé, cheveux rejetés en arrière, sans raie, à partir du front ; accent traînant des Midlands. Affecté à la compagnie depuis deux mois.

La troupe n’aimait pas Hooper. Ne savait presque rien du métier ; s’adressait parfois aux hommes individuellement, au repos, en les appelant uniformément « George ». N’empêche que j’avais pour lui un sentiment proche de l’affection, dû en grande partie à l’incident dont il avait été victime, lors de sa première soirée au mess.

À l’époque, le nouveau colonel était avec nous depuis moins d’une semaine. Nous le connaissions mal. Il venait de payer plusieurs tournées de gin, dans l’antichambre du mess, et commençait à s’échauffer quelque peu, quand il s’aperçut de la présence de Hooper.

— Ce jeune officier est chez vous, n’est-ce pas, Ryder ? me demanda-t-il. Ses cheveux sont trop longs.

— Exact, mon colonel, répondis-je. Et pour de bon exact. J’y veillerai.

Le colonel continua à boire, se mit à regarder fixement Hooper, et reprit à voix très haute : « Bon Dieu, dire que voilà le genre d’officiers qu’on nous envoie aujourd’hui ! »

On eût dit que Hooper obsédait le colonel ce soir-là. Après dîner, il haussa encore le ton, pour dire cette fois : « Dans le régiment que j’ai quitté, si un jeune officier s’était présenté dans cette tenue, ses collègues l’auraient bel et bien foutrement tondu. »

Personne n’avouant le moindre enthousiasme pour ce genre de sport, notre absence de chaleur parut incendier le colonel. « Vous, dit-il, se tournant vers un chic gars de la 1re Compagnie, allez chercher une paire de ciseaux et coupez-moi les cheveux de ce jeune officier. »

— Est-ce un ordre, mon colonel ?

— C’est le désir de votre colonel ; je ne saurais mieux dire.

— Parfait, mon colonel.

Et ce fut ainsi que, dans une atmosphère refroidie par la gêne, Hooper dut prendre une chaise et s’asseoir, tandis qu’on lui faisait sauter quelques mèches de la nuque. Dès le début de l’opération, je sortis de la pièce et plus tard, m’excusai auprès de Hooper de ce genre de réception. « Ce n’est pas dans les us et coutumes du régiment », lui dis-je.

— Oh, sans rancune, dit Hooper. Je sais encaisser un peu de sport.

Hooper était sans illusions sur l’Armée, ou mieux, ses illusions ne se distinguaient pas particulièrement du très vague et très épais brouillard à travers lequel lui apparaissait l’univers. Il s’était fait soldat à regret, par force, après avoir fait tout son faible possible pour obtenir un ajournement. Il prenait la chose, disait-il, « comme les oreillons ». Il n’était pas romantique, Hooper. Enfant, il n’avait pas chevauché le cheval de Roland, ni veillé parmi les feux de camp, sur la rive du Xanthus ; à l’âge où seule la poésie pouvait encore mollir mes yeux – au temps de ce stoïque intermède, de ce divertissement peau-rouge, qui se glisse dans la vie de nos collèges, entre le fleuve rapide des pleurs enfantins et l’âge adulte – Hooper sans doute avait souvent versé des larmes ; mais ce n’avait jamais été sur l’oraison funèbre du Prince de Condé, ni sur l’épitaphe des Thermopyles. L’histoire qu’on lui avait enseignée ne comptait que peu de batailles, mais, à leur place, abondait en détails sur la législation humaine et les révolutions de l’industrie moderne. Gallipoli, Balaclava, Québec, Lépante, Bannockburn, Roncevaux, Marathon, et la Bataille de l’Ouest où périt le roi Arthur, cent et cent autres noms du même genre, dont l’appel de buccin, même dans cette condition d’aridité sans lois qui était la mienne, parvenait jusqu’à moi, irrésistiblement, à travers l’espace des années écoulées, avec toute la clarté et la force de l’enfance – cette voix-là n’éveillait nul écho en Hooper.

Il se plaignait rarement. On ne pouvait se fier à lui pour accomplir la tâche la plus simple. Mais lui-même avait un respect écrasant pour l’efficacité des autres et, puisant à la source de sa modeste expérience commerciale, il lui arrivait de dire, parlant de la solde, du ravitaillement, de la façon dont l’Armée utilisait « l’heure-homme » : « Avec ces méthodes-là en affaires, on ne s’en tirerait pas. » .... (Traduction française : Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1969, 2005)

Charles Ryder, le narrateur, rencontre à l'université d'Oxford Sebastian Flyte, un esthète issu d'une famille catholique, les Marchmain, et avec qui il noue une intense amitié. Charles est un étudiant sérieux, mais une tension existe entre la scholastíque de ses poursuites universitaires et ses ambitions artistiques. Son amitié avec Sebastian lui permet d'abandonner quelque peu les valeurs conventionnelles qui avaient jusque là défini sa vie, et le style de vie decadent des deux étudiants encourage le developpement artistique de Charles. Fasciné par la conduite uniquement inspirée par la tradition de cette illustre lignée qui sombre dans la décadence, il en devient le chroniqueur. lls passent ainsi leurs vacances ensemble au château de Brideshead, ou vivent les Flyte, et Charles s'aperçoit finalement qu'il ne peut comprendre la foi de Sebastian qui lui paraît naïve et incohérente. La mort du vieux Marchmain, s'enfonçant dignement dans le passé de ses ancêtres, dans un monologue pompeux, est une réussite du genre. L'alcoolisme de Sebastian creuse un fossé entre les deux amis, mais la relation de Charles avec la famille Flyte demeure forte. Des années plus tard, après qu'ils ont tous deux fait un mariage malheureux, Charles s'éprend de la soeur de Sebastian, Julia, avant que la foi catholique de cette dernière ne se transforme finalement en obstacle insurmontable à leur relation.

"The Loved One" (1948, Evelyn Waugh, Le Cher Disparu)

Un chef-d’œuvre macabre qui met en scène ce qui était «the American way of death», autrefois célèbre, et deux, le Whispering Glades Memorial Park (la «grande nécropole

d’Hollywood») et le "Happier Hunting Grounds", un cimetière pour animaux de compagnie voisin de Whispering Glades.

Hollywood, fin des années 1940. Lorsque Francis Hinsley, employé modèle des studios Megalopolitain, apprend son licenciement en découvrant un inconnu assis à son bureau, il ne voit qu'une seule issue possible : la pendaison. Son jeune ami et poète, Dennis Barlow, est chargé par la communauté anglaise d'organiser les obsèques, qui devront être assez grandioses pour pouvoir accueuillir tout le gratin hollywoodien. Barlow abandonne donc un temps son poste aux Bienheureux Halliers, une entreprise de pompes funèbres animalières, pour Los Angeles. Il se rend aux Célestes Pourpris, les spécialistes du rite funéraire pour célébrités et découvre un monde où la devise est « Entre étranger, et sois heureux », ou la mort est vendue comme des vacances de luxe, et où les clients sont appelés les « Chers disparus » et les proches les « Délaissés ».

Spectateur incrédule, il suivra également les pérégrinations de Mr. Joyboy, un embaumeur de génie et de Aimee Thanatogenos, une cosméticienne qui règle sa vie sur les conseils du journal local. Bijou d'humour noir, Le Cher disparu dépeint avec une certaine cruauté l'Amérique et ses travers. Cette satire originale des milieux funéraires donne le ton d'une oeuvre dédiée à la critique cynique de notre civilisation." (Trad. Editions Robert Laffont)

"Toute la journée, la chaleur avait été insupportable, mais le soir un souffle de brise s’éleva de l’ouest, au cœur du soleil couchant et de l’océan invisible et silencieux derrière les broussailles et les premiers contreforts des montagnes. Le vent fit frémir les franges rouillées des palmiers, et grossit les murmures métalliques de l’été, le crissement des cigales, les coassements des grenouilles, et l’éternel battement de la musique dans les baraquements indigènes du voisinage.

Dans cette indulgente lumière, la peinture sale et écaillée du bungalow, le carré de mauvaises herbes entre la véranda et le bassin vide perdaient un peu de leur décrépitude, et les deux Anglais, chacun dans son fauteuil à bascule, avec chacun son whisky à l’eau de Seltz et son illustré périmé, images fidèles d’innombrables compatriotes exilés aux pays barbares, commmuniaient dans une illusoire et brève resurrection.

— Ambrose Abercrombie ne va pas tarder à arriver, dit le plus âgé. Je ne sais pas ce qu’il veut. Il a fait dire qu’il viendrait. Trouvez-lui donc un verre, Dennis, voulez-vous ?

Puis il ajouta avec une soudaine brusquerie :

— Kierkegaard, Kafka, Connolly, Compton Burnet, Sartre, Wilson « l’Ecossais ». Qu’est-ce que c’est que ces gens-là ? Qu’est-ce qu’ils cherchent ?

— Il y en a dont j’ai entendu parler. On les discutait à Londres quand je suis parti.

— On parlait de Wilson ?

— Non, je ne crois pas. Pas de lui.

— C’est ça, Wilson. Les dessins qui sont là. Vous y comprenez quelque chose ?

— Non.

— Moi non plus.

L’éphémère animation de sir Francis Hinsley retomba. Il lâcha son exemplaire de Horizon et tourna les yeux vers l’endroit où l’ombre s’épaississait et qui jadis avait été une piscine, Il avait un visage sensible, intelligent et faible, quelque peu brouillé par une vie de mollesse et par de longues années d’ennui.

— Un moment donné, c’était Hopkins, dit-il, Joyce et Freud, et Gertrude Stein. À eux non plus je ne comprenais rien. Les nouveautés n’ont jamais été mon fort. L’influence de Zola sur Arnold Bennett, l’influence de Henley sur Flecker, c’est le plus loin que j’aie été dans le moderne. Mon meilleur sujet c’était : « Les ecclésiastiques anglais chez les prosateurs anglais », ou « Les charges de cavalerie chez les poètes », des choses comme ça. Un moment donné ç’avait l’air de plaire aux gens. Puis ça ne les a plus intéressés. Moi non plus. Faire de la copie m’a toujours fatigué très vite. J’avais besoin de changement. Je n’ai jamais regretté d’être venu ici. Le climat me convient. Les gens sont très convenables, très généreux, et surtout ils ne vous demandent jamais de les écouter. Souvenez-vous de ça, mon petit. C’est tout le secret de l’aisance mondaine dans le pays où nous sommes. Ils parlent uniquement pour le plaisir de parler. Rien de ce qu’ils disent n’est fait pour être entendu.

— Voilà Ambrose Abercrombie, dit le jeune homme.

— Bonsoir, Frank, bonsoir, Barlow, dit sir Ambrose Abercrombie en arrivant en haut des marches. Encore une fournaise aujourd’hui, hein ? Vous permettez que je prenne un verre ? Merci, dit-il au jeune homme qui lui versait du whisky. De l’eau, plein, s’il vous plaît.

Sir Ambrose portait un costume de flanelle gris foncé, une cravate d’un club d’Eton, et sur son canotier un ruban Zingari. C’était toujours comme cela qu’il s’habillait quand il faisait beau ; chaque fois que le temps le permettait, il portait une casquette de rabatteur écossais et une cape de tartan. Il était encore, comme disait avec satisfaction lady Abercrombie, du bon côté de la soixantaine, mais après s’être efforcé, pendant des années, et non sans peine, d’avoir l’air jeune, il convoitait maintenant les honneurs de la vieillesse. Il aurait voulu — mais son vœu était vain — qu’on dise enfin de lui : « Quel vieux chic type ! »

— Il y a longtemps que je voulais venir vous voir. Ce qu’il y a d’embêtant dans un endroit comme ici, c’est qu’on est tellement pris qu’on reste dans son coin et qu’on perd le contact. C’est très mauvais de perdre le contact. Nous autres, Anglais, il faut nous tenir les coudes. Il ne faut pas vous cacher comme ça, Frank, espèce de vieil ermite.

— Je me rappelle une époque où vous n’habitiez pas si loin.

— Pas possible ? Ma foi, je crois que vous avez raison. Ça ne nous rajeunit pas ! C’était avant que nous allions à Beverley Hills. Vous savez naturellement que maintenant nous sommes à Bel-Air. Mais, à dire vrai, je commence à avoir la bougeotte. J’ai un bout de terrain aux Pacific Palisades, mais j’attends que le prix de la construction baisse. Où donc est-ce que j’habitais ? Juste de l’autre côté de la rue, n’est-ce pas ?

Juste de l’autre côté de la rue, il y avait vingt ans ou plus, quand le quartier démodé était le quartier chic ; sir Francis, aux approches de l’âge mûr, était alors le seul aristocrate anglais à Hollywood, doyen de la société anglaise, scénariste en chef des Films Megalopolitan et président du Cricket-Club. Le jeune ou toujours jeune Ambrose Abercrombie bondissait alors au milieu des décors dans sa fameuse et épuisante série de rôles historiques, acrobatiques et héroïques, et venait presque tous les soirs se rafraîchir chez sir Francis. Maintenant, Hollywood abondait en Anglais titrés, dont plusieurs l’étaient authentiquement, et l’on avait entendu sir Ambrose parler avec mépris de sir Francis, « anobli par Lloyd George ». Le vieil homme et l’homme vieillissant avaient été séparés par les bottes de sept lieues de l’insuccès. Sir Francis en était réduit au service publicitaire et n’était plus maintenant qu’un numéro parmi la douzaine de vice-présidents du Cricket-Club. Sa piscine, où jadis avaient étincelé comme dans un aquarium les membres éclatants de beautés depuis longtemps disparues, était maintenant à sec, toute fissurée et envahie de mauvaises herbes.

Il subsistait cependant entre les deux hommes un lien chevaleresque.

— Comment ça marche au Mégalo ? demanda sir Ambrose.

— Tout sens dessus dessous. Juanita del Pablo nous fait des embêtements.

— La Juanita languide, luxurieuse et lascive ?

— Ce ne sont pas les bons adjectifs. Elle est, ou plutôt elle était, sadique, sombre et somptueuse. Je devrais le savoir, puisque c’est moi qui ai trouvé le slogan. Ça cassait tout, comme on dit, et en publicité c’était quelque chose de neuf...." (traduction Robert Laffont)

Evelyn Waugh , "The Sword of Honour Trilogy" (1952–1961)

"Men at Arms" (1952), "Officers and Gentlemen" (1955), "Unconditional Surrender" (1961)

Un ensemble structuré et profondément mélancolique de l’Angleterre et de la Seconde Guerre mondiale, qui contient également des moments et des scènes comiques à souhait. Guy Crouchback est le descendant d’une des grandes familles anglaises isolé dans un château en Italie; son épouse, l’irrépressible Virginia, une figure sortie d'une fiction précédente de Waugh – l’a quitté, elle se marie deux fois et n'apparaît tout au long de la trilogie que pour l’humilier. Le premier roman s’ouvre au début de la guerre lorsque Guy, à l’âge de trente-cinq ans, retourne en Angleterre, le lecteur vit avec lui les sensations et expériences d'un personnage sensible, loyal et un fervent catholique, mais aussi distant, maladroit, un peu égocentrique. C'est la guerre qui absorbe son esprit, en Afrique, en Égypte, en Crète et en Italie. Les romans évoluent rapidement dans une série de courtes scènes que le savoir-faire humoristique de Waugh sait parfaitement agrémenter via ses personnages mineurs. Le père de Guy, retraité, vivant dans un hôtel au bord de la mer, est ici l’une de ses réussites...

"Men at Arms" (Hommes en armes, 1952)