- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

Generación del 36 - Camilo José Cela (1916-2002), "La familia de Pascal Duarte" (1942), "La Colmena" (La ruche, 1951), "Mrs Caldwell habla con su hijo" (1953), "Oficio de tinieblas 5" (1973), "Mazurca para dos muertos" (1983) - Carmen Laforet (1921-2004), "Nada" (1944) - ...

Last update: 01/15/2017

Camilo José Cela, Carmen Laforet, Gonzalo Torrente Ballester, Miguel Delibes, Antonio Buero Vallejo, Miguel Hernández, Luis Romero ont tous moins ou aux

environs d'une vingtaine d'années en 1936 et tous ont connu directement la Guerre civile qui déchire l'Espagne entre 1936 et 1939, puis les années noires (la "Noche negra") qui s'étendront

jusqu'en 1959.

La guerre civile et l'instauration du régime franquiste bouleversent totalement les données de la création artistique en Espagne.

La mort de Lorca et d'autres écrivains, comme Miguel Hernández, l'exil de beaucoup d'autres (Rafael Alberti, Ramón Sender, etc.) signifient la rupture de la continuité littéraire. Seuls Azorin, Baroja et des traductions d'oeuvres étrangères dominent le début des années quarante. En 1942, la guerre civile devient un sujet tabou. Par ailleurs, le régime met en place un système de censure très répressif, et impose à tous les secteurs de la culture une orientation conforme à l'idéologie du parti unique, la Phalange.

Rien d'étonnant, donc, à ce qu'une des premières caractéristiques de la vie littéraire espagnole après la guerre civile soit la remise à l'honneur des

écrivains du passé. José García Nieto (1914-2001) ou Dionisio Ridruejo (1912-1975) pratiquent une poésie intemporelle dont la sérénité est sans rapport avec le climat tendu qui règne dans le

pays. Un mot clef, escapismo (fuite devant les réalités, refus de l'engagement), servira plus tard dans les débats autour de la littérature pour caractériser cette attitude qu'on retrouve tout

particulièrement dans le théâtre où ce sont les gloires finissantes du début du siècle (Jacinto Benavente, Eduardo Marquina, les frères Quintero) qui tiennent le plus souvent le haut de l'affiche

au titre de la modernité. Ces vieux dramaturges, ainsi que des auteurs plus jeunes comme Alfonso Paso, Juan Ignacio Luca de Tena ou Edgar Neville, fournissent un théâtre de distraction, très

conventionnel, et d'autant plus inoffensif que le public auquel il s'adresse est de toute façon restreint à la bourgeoisie aisée de Madrid et de Barcelone.

(Joan Miró (1893-1983), Nature morte au vieux soulier, 1936)

En 1942, l'Espagne est doublement isolée du reste du monde, par sa Guerre civile et par son retrait de la Seconde Guerre mondiale, et c'est dans ce climat très sombre que sont publiés Camilo José Cela, "La familia de Pascual Duarte" (1942), Gonzalo Torrente Ballester, "Javier Mariño" (1943), Carmen Laforet, "Nada" (1944), Miguel Delibes, "La sombra del ciprés es alargada" (1947)..

(Jose Gutierrez Solana)

1945-1957 - Après sa condamnation en décembre 1946 par une résolution des Nations Unies et l'instauration d'un boycott international, les années d'après-guerre sont marquées par une régression importante en matière d'économie. En 1947, l’Espagne est un royaume sans roi dont Franco est le régent. L'Espagne va progressivement amorcer une certaine libéralisation sous la double contrainte de l'aide économique américaine (la guerre froide permet en effet à Franco de bénéficier du plan Marshall en 1950) et du début du tourisme européen. Mais il faudra attendre le milieu des années 1950 pour que s'effrite réellement les conservatismes sociaux et politiques...

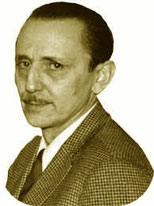

Camilo José Cela (1916-2002)

Le prix Nobel de littérature attribué en 1989 à Camilo José Cela le distingue "pour la richesse et la puissance expressive de son art de prosateur,

qui incarne, avec une compassion maîtrisée, une vision provocante de la détresse humaine". Dans l'univers multiple de cet écrivain prolifique, le premier centre d'intérêt, écrira-t-on, est

toujours humain : "Ce qui nous intéresse est tout autour de nous, à côté, au-dessus, en dessous. Ce qui nous intéresse, ce sont ces hommes qui rugissent, ces femmes hiératiques, cet enfant

qui rit, cette fillette effarouchée..."

Né à Iria-Flavia, village près de Padrón (La Coruña), en Galice, d'un père espagnol et d'une mère anglaise, Camilo José Cela voit ses études interrompues à Madrid par la guerre civile. La publication en 1942, de « la Famille de Pascual Duarte » scellera sa consécration définitive, malgré et à cause de l’énorme scandale soulevé par sa truculence et sa crudité. Ce titre sera suivi d’autres œuvres tout aussi importantes, comme « La Colmena » (1951), une formidable mosaïque du Madrid misérable des premières années de l’après-guerre.

D'un profond pessimisme sur la nature humaine, Cela met en scène l'atrocité parfois bestiale de nos existences, mise en scène poétisée, travaillée et retravaillée formellement, et qui n'est pas, au fond, dénuée d'un immense sentiment de compassion à notre égard. D'un roman à l'autre, il ne cesse en effet d'innover, de renouveler ses techniques narratives, qui certes déroutent parfois la critique mais lui permettent d'affirmer sa volonté de liberté absolue : "Le roman c'est tout ce qui, édité sous forme de livre, admet sous le titre, et entre parenthèses, le mot de roman."

Son parcours n'est pas sans ambiguïté, il combat aux côtés des nationalistes, participe en 1940 au livre collectif publié à la gloire de l'armée franquiste (Laureados de España), et publiera par la suite nombre de romans, de nouvelles et d'essais guère favorables au régime. On lui reprocha surtout de mettre sa magie narrative au service d'une vision univoque de la nature humaine, sombre, cynique et abjecte à souhait. Mais il semble, plus que nombre d'écrivains, être de ce monde sans en être, "je ressens l'Espagne, écrira-t-il, plus comme hispaniste que comme Espagnol.."

La familia de Pascual Duarte (1942, La Famille de Pascal Duarte)

"La Familia de Pascual Duarte" se présente comme la confession écrite en prison, par paysan fruste d'une région aride d'Extrémadure, Pascual Duarte, alors

âgé de cinquante-cinq ans, condamné à mort pour le meurtre de sa mère. Dans ce manuscrit, daté de 1937, découvert en 1939, est retranscrit fidèlement, à l'exception, est-il précisé, "de quelques

passages trop crus", toute son enfance misérable, ses parents monstrueux, un père, brutal, autoritaire, ivrogne, une mère battue comme plâtre par son mari, mais aussi violente que lui, une sœur

prostituée, un frère dégénéré auquel un porc mange les deux oreilles, et qui, à peine âgé de onze ans, se noie dans une bassine d'huile, tandis que son père, mordu par un chien enragé, meurt dans

des souffrances atroces. Ce voyage halluciné aux limites de l'horreur, - cette réalité sociale misérable et absurde traitée avec un cynisme sans concession, - est publié en 1942, sous le régime

franquiste, dans l'après-guerre civile. Ce premier roman de Camilo José Cela, alors phalangiste et âgé de vingt-six ans, inaugure non seulement une ère nouvelle pour le roman ("el tremendismo",

de tremendo, terrible), mais installe définitivement l'écrivain sur la scène littéraire espagnole. La violence et la brutalité du récit, autant que la technique narrative, rapportant les faits

plus horribles les uns que les autres sur un ton de froideur objective, dans un mélange étrange de cruauté et de tendresse, provoquèrent indignation et admiration. Le roman semble effectivement

participer à l'affrontement idéologique que mène alors la Phalange à l'encontre de l'Eglise et montrer en fin de compte que la transgression criminelle est la seule voie d'expression dans un

contexte familial et social devenu étouffant.

"Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo n: la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las ores, y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. Aquellos gozan de un mirar sereno y al aroma de su felicidad sonríen con la cara del inocente; estos otros sufren del sol violento de la llanura y arrugan el ceño como las alimañas por defenderse. Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y colonia, y hacerlo con tatuajes que después nadie ha de borrar ya.

Nací hace ya muchos años -lo menos cincuenta y cinco- provincia de Badajoz; el pueblo estaba a unas dos leguas sobre una carretera lisa y larga como un día sin pan, lisa y lisura y una largura como usted para su bien, no puede ni a muerte. en un pueblo perdido por la de Almendralejo, agachado larga como los días -de una gurarse- de un condenado a muerte...."

"Moi, monsieur,

Moi, monsieur, je ne suis pas méchant et pourtant j’aurais mes raisons pour cela. Nous, mortels, nous avons tous en naissant la même peau, mais, à mesure que nous grandissons, le destin se plaît à nous diversifier, comme si nous étions de cire, et à nous mener par des sentiers multiples vers une seule fin : la mort. Il y a des hommes qui doivent prendre le chemin des fleurs, pendant que d’autres sont poussés à travers chardons et nopals. Les uns possèdent un regard tranquille et, au parfum de leur bonheur, ils sourient d’un visage innocent ; les autres, accablés du soleil violent de la plaine, se hérissent comme la vermine pour se défendre. D’un côté, pour embellir son corps, le fard et les parfums ; de l’autre, les tatouages que nul ensuite n’est capable d’effacer…

Je suis né voilà bien des années – cinquante-cinq pour le moins – dans un village perdu de la province de Badajoz. Il était accroupi à quelque deux lieues d’Almendralejo, sur une route monotone et longue comme un jour sans pain, monotone et longue comme les jours – dont, pour votre bien, vous ne pouvez même imaginer la longueur ni la monotonie – d’un condamné à mort…

C’était un village chaud et ensoleillé, assez riche d’oliviers et de cochons (sauf votre respect), avec des maisons si blanches que le souvenir m’en blesse encore les yeux, une place toute pavée et une belle fontaine à trois jets au milieu de la place. Depuis plusieurs années déjà, lorsque je quittai le village, l’eau ne jaillissait plus, et cependant qu’elle nous semblait à tous gracieuse et élégante la fontaine, avec son couronnement figurant un enfant nu, sa vasque au bord tout ondulé pareille aux coquilles des pèlerins ! Sur la place s’élevait la mairie, grande et carrée, telle un paquet de tabac, avec une tour en son milieu et dans la tour une horloge, blanche comme une hostie, toujours arrêtée à neuf heures ; sans doute le village n’avait-il pas besoin de ses services, mais seulement de sa parure.

Dans le village, il y avait naturellement de belles et de vilaines maisons, celles-ci étant, bien entendu et comme toujours, les plus nombreuses ; il y en avait une, avec un étage, celle de don Jésus, qui faisait plaisir à voir avec son entrée toute décorée de carreaux de faïence et de vases. Don Jésus avait toujours été grand amateur de plantes et je parierais qu’il avait ordonné à sa gouvernante de veiller sur les géraniums, les héliotropes, les palmes et la menthe avec autant d’amour que sur des enfants, car la vieille était toujours à courir une casserole à la main, pour arroser ses pots, avec un soin que les plantes devaient apprécier, tant elles poussaient vertes et vigoureuses.

La maison de don Jésus était située, elle aussi, sur la place et, chose curieuse, car le propriétaire ne regardait pas à la dépense, elle tranchait sur les autres par tout le bien que j’en ai dit, mais aussi par un défaut qui lui était propre : sa façade avait gardé la couleur naturelle de la pierre, qui fait si vulgaire, et n’était pas blanchie, quand la plus pauvre elle-même l’était ; don Jésus avait sans doute ses raisons. Au-dessus de la porte on voyait des écussons de pierre, de grande valeur, disait-on, terminés par des têtes de guerriers antiques, casquées et empanachées, dont l’une regardait vers le Levant et l’autre vers le Ponant, comme pour indiquer qu’elles faisaient le guet des deux côtés. Derrière la place et vers la maison de don Jésus se trouvait l’église de la paroisse, avec son clocher de pierre et sa cloche, qui sonnait d’une manière que je ne saurais dire, mais que j’entends dans ma mémoire comme à deux pas d’ici… La tour du clocher était de même hauteur que celle de l’horloge et, l’été, les cigognes en arrivant reconnaissaient la tour qu’elles avaient habitée l’année précédente ; la cigogne boiteuse qui resta là deux hivers était du nid de l’église, d’où elle avait dû tomber, toute petite encore, effrayée par le vautour.

Mi casa estaba fuera del pueblo, a unos doscientos pasos largos de las últimas de la piña. Era estrecha y de un solo piso, como correspondía a mi posición, pero como llegué a tomarle cariño, temporadas hubo en que hasta me sentía orgulloso de ella. En realidad lo único de la casa que se podía ver era la cocina, lo primero que se encontraba al entrar, siempre limpia y blanqueada con primor; cierto es que el suelo era de tierra, pero tan bien pisada la tenía, con sus guijarrillos haciendo dibujos, que en nada desmerecía de otras muchas en las que el dueño había echado porlan por sentirse más moderno.

Ma maison se trouvait à l’écart, à deux cents pas bien comptés des dernières du village. Elle était étroite et de plain-pied comme il convenait à ma position ; je l’aimais pourtant et il m’arrivait même quelquefois d’en être fier. En réalité, il n’y avait guère que la cuisine que l’on pût voir dans la maison ; on la trouvait tout de suite en entrant, toujours propre et blanchie à la perfection ; il est vrai qu’elle avait un sol en terre, mais si bien battu, avec ses petits cailloux qui formaient des dessins, qu’elle ne le cédait en rien à toutes ces cuisines que le propriétaire a fait cimenter pour avoir l’air plus moderne. La cheminée était large et dégagée ; nous avions près de la hotte une armoire avec des faïences décoratives, des pichets avec des « Souvenir » peints en bleu, des assiettes avec des dessins bleus ou orangés ; quelques-unes étaient décorées d’une tête peinte, d’autres d’une fleur, d’autres d’un nom, d’autres d’un poisson.

Aux murs nous avions différentes choses : un calendrier très joli, où l’on voyait une jeune femme s’éventer dans une barque, avec au-dessous cette inscription qui semblait écrite en poudre d’argent ; « Modesto Rodriguez. Épicerie fine. Mérida (Badajoz) », un portrait en couleurs d’Espartero1 avec son costume à paillettes et trois ou quatre photographies – les unes petites et les autres moyennes – de je ne sais qui, car je les ai toujours vues à la même place sans avoir jamais eu l’idée de me renseigner.

Nous avions aussi, accroché au mur, un réveil qui, Dieu sait pourquoi, fonctionna toujours au petit bonheur et une pelote en laine colorée où s’enfonçaient de jolies épingles avec de petites têtes en verre de couleur. Le mobilier de la cuisine était aussi réduit que simple ; trois chaises – l’une d’elles très élégante avec son dossier et ses pieds de bois courbé, son fond canné – et une table de sapin avec le tiroir correspondant, qui était un peu basse pour les chaises mais rendait service. Dans la cuisine, on était bien ; elle était commode et, en été, comme nous n’allumions pas, il faisait frais, assis sur la pierre du foyer, lorsque, à la fin du jour, nous ouvrions les portes en grand ; en hiver, elle était chaude, car il suffisait de veiller un peu sur les braises pour que la cendre restât brûlante parfois toute la nuit. Qu’il était plaisant de regarder nos ombres sur les murs quand il y avait de petites flammes ! Elles allaient et venaient, tantôt lentement, tantôt sautillantes et comme se jouant. Je me souviens qu’enfant elles me faisaient peur et, maintenant que j’ai grandi, je frissonne encore au souvenir de mes frayeurs.

Le reste de la maison ne vaut même pas la peine d’être décrit, tant il était commun. Nous avions deux autres pièces, qui n’avaient de chambres que le nom, et l’écurie, dont je me demande souvent pourquoi nous l’appelions ainsi, puisque nous la laissions vide et abandonnée. Dans une des pièces, nous dormions, moi et ma femme, et dans l’autre mes parents, jusqu’à ce que Dieu, ou le diable peut-être, ait décidé de les emporter ; cette seconde pièce resta vide presque toujours par la suite : au début, parce qu’il n’y avait personne pour l’occuper et, plus tard, parce que celui qui l’aurait pu préféra la cuisine, qui était claire et sans courants d’air. Ma sœur, quand elle venait, y dormait toujours, et mon enfant, quand j’en eus un, en prenait aussi le chemin, chaque fois qu’il quittait les jupes de sa mère. À vrai dire, ces pièces n’étaient ni très propres, ni très bien construites, mais il n’y avait pas de quoi se plaindre non plus ; on pouvait y vivre, ce qui est le principal, à l’abri des pluies de Noël et bien protégé, si l’on peut dire, des chaleurs étouffantes de l’Assomption. Le pis était l’écurie ; elle était lugubre et sombre, et ses murs semblaient imprégnés de cette odeur de bête morte que dégageait la fosse quand, au mois de mai, les animaux commençaient à mettre au monde la charogne que les corbeaux devaient y manger…

C’est étrange, mais s’il m’arrivait, lorsque j’étais jeune homme, d’être privé de cette odeur, j’éprouvais de mortelles angoisses ; je me souviens du voyage que je fis à la capitale pour la conscription ; toute la sainte journée je fus mal à l’aise, humant l’air comme un chien de chasse. À l’auberge, en me couchant, je respirai mon pantalon de velours. Le sang me brûlait tout le corps… Je repoussai l’oreiller et, pour dormir, appuyai la tête sur mon pantalon replié. Je dormis cette nuit-là comme une pierre.

Dans l’écurie, nous avions un petit âne maigre et chétif, qui nous aidait à la besogne, et quand tout allait bien, ce qui, à la vérité, n’était pas toujours le cas, nous avions aussi deux cochons (sauf votre respect) ou trois. Derrière la maison, s’étendait une cour faisant saillie ; elle était petite, mais nous rendait service ; là se trouvait le puits qu’il me fallut un jour boucher tant l’eau qu’il donnait était malsaine.

Derrière la cour passait un ruisseau, souvent presque à sec et jamais trop plein, sale et malodorant comme une bande de gitans, où l’on pouvait prendre de belles anguilles, comme cela m’arrivait parfois, l’après-midi, pour tuer le temps. Ma femme, qui avait de l’esprit pour tout, disait que les anguilles étaient grosses parce qu’elles mangeaient la même chose que don Jésus, mais avec un jour de retard ...

(...)

"La verdad es que la vida en mi familia poco tenía de placentera, pero como no nos es dado escoger, sino que ya -y aun antes de nacer- estamos destinados unos a un lado y otros a otro, procuraba conformarme con lo que me había tocado, que era la única manera de no desesperar ..."

"..En vérité, la vie dans ma famille n'avait rien de drôle, mais nous n'avons pas le choix et parfois nous ne sommes pas nés que notre route est déjà tracée; je m'efforçai donc d`accepter mon sort, c'était la seule façon de ne pas désespérer... Tout petit, à cet âge où la volonté de l'homme est le plus maniable, on m'envoya quelque temps à l'école; la lutte pour la vie, disait mon père, était très dure et il fallait se préparer à l'aborder avec les seules armes capables de nous faire triompher, les armes de l'intelligence. Il me disait tout cela d'un trait, comme de mémoire, et sa voix me semblait alors se voiler et prendre des nuances que je ne lui connaissais pas... Il se reprenait bientôt et, se mettant à rire bruyamment, finissait toujours par me dire avec une sorte d'affection :

- Ne fais pas attention, mon garçon... Je me fais vieux!

Et il restait pensif, répétant à voix basse et par deux fois : A - Je me fais vieux !... Je me fais vieux !...

Mon instruction scolaire dura peu. Mon père avait, je l'ai dit, un caractère violent et autoritaire pour certaines choses, mais il était faible et pusillanime pour d'autres; j'ai observé qu”en général il prenait seulement à cœur les affaires insignifiantes et banales, car, pour les questions d'importance, je ne sais si c'est crainte ou quoi, il était rare qu'il tînt bon. Ma mère ne voulait pas que j'aille à l'école et chaque fois qu'elle en avait l'occasion, parfois même sans l'avoir, elle me disait qu'on n'a pas besoin d'être savant pour rester gueux. Elle prêchait un converti, l'assistance aux classes ne me séduisant guère, et tous les deux, avec le temps, nous finîmes par persuader mon père, qui décida que j'abandonnerais les études. Je savais déjà lire, écrire, additionner, soustraire; c'était, en réalité, assez pour me débrouiller. Quand je quittai l'école, j'avais douze ans; mais n'allons pas si vite, car chaque chose doit venir en son temps et se lever tôt n'amène pas le jour.

J'étais bien jeune quand naquit ma sœur Rosario. Je garde un souvenir confus de cette époque, et ma narration sera peut-être infidèle. Essayons pourtant. Si mon récit manque de précision, il sera toujours plus près de la réalité que les idées en l'air que vous pourriez vous faire. Je me rappelle qu'il faisait chaud l'après-midi où Rosario vint au monde; ce devait être en juillet ou en août. La campagne était calme et desséchée; les cigales avec leurs scies semblaient vouloir limer les os de la terre; les gens et les bêtes étaient à l'abri et le soleil, là-haut, comme le seigneur de tout, illuminant tout, brûlant tout... Les accouchements de ma mère furent toujours très durs et très douloureux; elle était à moitié flétrie, un peu sèche, et la douleur dépassait ses forces. Comme la pauvre ne fut jamais un modèle de vertu ni de dignité et qu'elle ne savait pas, comme moi, souffrir et se taire, crier était sa seule ressource...."

"La familia de Pascual Duarte" est le premier roman important de l`après-guerre civile.

Il a servi de modèle au courant littéraire appelé "tremendismo" (de l'adjectif "tremendo", terrible, à donner le frisson. macabre dans l'horreur).

L`œuvre est écrite sous la forme de "papiers" laissés par un condamné à mort, Pascal Duarte, qui attend de subir le supplice du garrot pour avoir tué au début de la guerre un grand propriétaire terrien, don Jesús González de la Riva, comte de Torremejía.

Afin de "décharger sa conscience par une confession publique", Pascal Duarte relate ce qu`a été sa vie de paysan pauvre et auteur de plusieurs crimes dans un village d`Estrémadure brûlé par le soleil. Son ascendance peu recommandable, la société primitive qui l'entourait et le mauvais sort se sont combinés pour faire de cet homme simple au tempérament instable un être violent et meurtrier.

Comme ses illustres prédécesseurs de la littérature picaresque espagnole qu'affectionne Cela, Pascal Duarte n'a pas été privilégié par sa naissance : un père contrebandier, fier de ne pas être illettré, mais capricieux et lâche devant les grandes options ; une mère laide, ivrognesse et sale, analphabète, qui se débarrassera de son mari en l`enfermant jusqu'à l`asphyxie mortelle dans un placard; une jeune sœur, Rosario, vicieuse et voleuse, qui s`enfuit à quatorze ans avec les maigres économies de la maison pour se prostituer à la ville voisine et devenir la concubine d'un voyou hâbleur, séducteur de village, El Estirao.

Le bonheur, Pascal Duarte ne l'entrevoit que durant son bref voyage de noces avec Lola, une fille qu'il a violée auparavant au cimetière sur la tombe toute fraîche de Mario, son petit frère.

Au retour, une chute de cheval tue l'enfant que Lola portait en elle ; Pascal assassine le cheval coupable à coups de couteau, et le cycle infernal du destin renoue ses chaînons de malheurs et de morts. Le décès, à onze mois, d'un second enfant, l`acrimonie hystérique de sa femme et l'hostilité non déguisée de sa mère incitent Pascal à s`enfuir pour tenter d`oublier et se perdre, vagabond, dans le vaste monde.

Quand il rentre chez lui, c`est pour voir mourir Lola, qui lui avoue sa liaison avec El Estirao. L'honneur bafoué (la fameuse "honra") pousse aveuglément Pascal à tuer son rival; c'est la prison, puis au bout de trois ans, la libération pour bonne conduite. Mais à l'agréable impression de la liberté retrouvée succèdent vite l'accueil d`une mère hargneuse puis la franche hostilité de celle-ci envers une nouvelle épouse, aimante et douce, Esperanza.

"... Nous étions mariés depuis deux mois lorsque je compris que ma mère conservait ses façons de faire et ses procédés perfides d’autrefois. J’étais furieux de son air toujours méfiant et dédaigneux, de ses mots blessants et pleins d’allusions, de cette voix de fausset qu’elle prenait pour me parler, aussi fausse qu’elle-même. Ma femme transigeait avec elle, mais quel remède lui restait-il ? Ma mère ne pouvait la voir en peinture et dissimulait si peu son dédain qu’un jour Espéranza en eut assez ; elle m’exposa l’affaire en des termes tels que je compris qu’il n’y avait qu’une solution : nous éloigner, mettre de la terre entre nous…

S’éloigner, cela s’entend lorsque deux personnes gagnent des villages différents, mais, à bien y réfléchir, cela peut se dire aussi lorsque, entre la chambre où l’un marche et celle où les autres dorment, il n’y a que vingt pieds de haut… Je retournai l’idée du départ sur toutes ses faces ; je pensai à La Coruña, à Madrid ou, plus près, à la capitale6 ; toujours est-il que, par lâcheté peut-être ou manque de décision, je différai la chose tant et tant que, lorsque je m’en allai, c’est mon corps lui-même, mes propres souvenirs, que j’aurais voulu fuir… La terre alors ne me suffit pas pour échapper à ma faute…

La terre n’eut pas de longueur, ni de largeur suffisante pour étouffer la clameur de ma conscience… J’aurais voulu mettre alors de la terre entre mon ombre et moi, entre mon nom, mon passé et moi, entre ma peau et moi ; ce moi qui, dépourvu d’ombre, de passé, de nom et de peau, aurait été si peu de chose…

Il y a des occasions où il vaut mieux s’effacer comme un mort, disparaître soudain comme avalé par la terre, s’effilocher dans l’air comme une quenouille de fumée… Des occasions dont nous ne profitons pas, sinon nous serions des anges, nous cesserions de nous vautrer dans le crime et le péché, délivrés du fardeau de notre chair gangrenée… L’oubli viendrait, je vous assure, tant notre horreur est grande de tout cela, si quelqu’un n’avait soin constamment d’éveiller notre mémoire et de souffler sur les scories pour asphyxier notre âme… Rien n’empeste autant que la lèpre laissée dans la conscience par le mal, que la douleur d’être à jamais plongé dans le mal et de pourrir sous cet ossuaire d’espérances mortes qu’est, dès notre naissance pourtant si lointaine, notre triste vie…

Semblable à toutes les pensées mauvaises, l’idée de tuer s’en vient à pas de loup, elle se traîne comme une couleuvre. Jamais les idées qui nous bouleversent n’arrivent brusquement ; la soudaineté reste l’apanage de ce qui nous étouffe un instant, mais nous laisse, en s’en allant, de longues années à vivre. Les pensées qui nous rendent fou de la pire des folies, celle de la tristesse, nous blessent peu à peu, insensiblement, comme le brouillard envahit les champs ou la phtisie les poitrines… Elles avancent, fatales, infatigables, mais lentes, douces et régulières comme le pouls.

Aujourd’hui pas de trace, ni demain non plus peut-être, ni après-demain, ni un mois durant. Pourtant, ce mois passé, nous commençons à trouver la nourriture amère et comme douloureuse la mémoire ; déjà nous sommes atteint. Des jours, des nuits s’écoulent ; nous devenons ombrageux, solitaire ; dans notre tête les idées mijotent, ces idées qui nous feront couper la tête où elles ont mijoté, peut-être pour mettre fin à ce travail atroce. Des semaines entières passent sans changement ; notre entourage s’est habitué maintenant à notre sauvagerie et ne s’étonne même plus de nos façons singulières. Mais, un jour, le mal grandit, comme les arbres, il grossit, et déjà nous ne saluons plus les gens ; on recommence à nous trouver étrange, comme les amoureux. Nous allons nous amaigrissant, nous amaigrissant, et notre barbe hirsute devient toujours plus filasse.

Nous sentons maintenant la haine qui nous tue, nous fuyons les regards ; notre conscience nous fait mal, qu’importe ! Mieux vaut qu’elle nous fasse mal ! Nos yeux s’emplissent d’une eau vénéneuse et nous brûlent, dès que nous regardons fixement. L’ennemi remarque notre angoisse, mais il est confiant ; l’instinct ne trompe pas. Le malheur est plaisant, désirable, et nous prenons le plus doux plaisir à lui livrer cette place immense et fragile qu’est désormais notre âme… Fuyons-nous comme des chèvres ? Le bruit trouble-t-il nos songes ? Nous sommes déjà minés par le mal. Pas de solution, plus d’arrangement possible. Nous commençons à tomber, à tomber très vite, pour ne plus nous relever vivant… Sinon, peut-être, à la dernière heure, avant de glisser la tête la première en enfer… Mauvaise chose.

Ma mère prenait un malin plaisir à me torturer la cervelle, où s’en venait le mal comme les mouches à l’odeur des morts. Toute la bile que j’avalai m’empoisonna le cœur ; il me venait de si mauvaises pensées que j’avais peur de moi. Je ne voulais pas la voir ; les jours passaient, semblables les uns aux autres, et la douleur clouée dans mes entrailles ne changeait pas, ni ces présages de tempête qui nous brouillaient la vue…

Le jour où je résolus d’utiliser mon couteau, j’étais si accablé, si sûr qu’il fallait noyer le mal dans le sang, que mon cœur ne se troubla pas à la pensée que j’allais tuer ma mère. C’était quelque chose de fatal, qui devait venir et qui venait, que je devais provoquer et ne pouvais plus éviter, quand même je l’aurais voulu. Il me semblait impossible, en effet, de changer d’opinion, de revenir en arrière et d’éviter le malheur ; je donnerais maintenant une main pour qu’il n’ait pas eu lieu, mais, à ce moment-là, j’avais plaisir à l’entreprendre, à le calculer d’avance, comme un cultivateur qui évalue sa récolte…

Tout était bien préparé ; des nuits entières, je pensai à la même chose, pour m’enhardir et prendre des forces ; j’aiguisai mon couteau de montagne, mon couteau avec sa lame longue, large comme une feuille de maïs et creusée d’une rainure, avec son manche incrusté de nacre qui lui donnait un air de défi…

Une fois la date fixée, il n’allait plus falloir hésiter, ni se détourner, mais garder son calme… et frapper, frapper vite et sans retenue, puis s’enfuir, s’enfuir très loin, à La Coruña, s’enfuir dans une cachette ignorée de tous, dans un lieu où il serait possible de vivre en paix et d’attendre l’oubli des gens, l’oubli qui permettrait de revenir et de vivre à nouveau… Je n’aurais pas de remords, il n’y avait pas de motif. La conscience ne reproche que les injustices commises : battre un enfant, tuer une hirondelle… Mais de ces actes inspirés par la haine, commis sous l’impulsion d’une idée fixe, jamais l’on ne se repent, jamais la conscience ne les reproche.

Ce fut le 12 février 1922. Cette année-là, le 12 février tomba un vendredi. Le temps était clair comme d’ordinaire en cette région ; le soleil faisait du bien et je crois me souvenir qu’il y eut ce jour-là plus d’enfants que jamais sur la place à jouer aux billes et aux osselets. Cela m’obsédait, mais j’essayai de me vaincre et j’y réussis ; revenir en arrière aurait été impossible, fatal pour moi, m’aurait conduit à la mort, peut-être au suicide. On aurait fini par me trouver au fond du Guadiana, sous les roues du train… Non, je ne pouvais reculer ; il me fallait aller de l’avant, toujours de l’avant, jusqu’au bout. C’était une question d’amour-propre.

Ma femme dut deviner quelque chose ..."

Et à nouveau l'idée de tuer hante Pascal. Tuer sa mère, Duarte l`avait déjà fait dans son inconscient par son mépris, ses injures, l'image de la déchéance totale dans laquelle il l`avait définitivement figée. Quand elle menace son second ménage, Duarte va bascule dans le concret...

Non sans être victime d'une dernière facétie du destin, si l'on peut dire : sur le point de frapper sa mère, hésitant encore entre l'acte et la fuite, c`est le brusque réveil de celle-ci, endormie la nuit dans son lit, qui affole Duarte et l'oblige au geste fatal.

Une complaisance, a-t-on dit, morbide pour les scènes cruelles poussées jusqu'à l'outrance dicte la plupart des pages du roman. L'art de Cela et son sortilège indiscutable tiennent à la concísion descriptive d'une écriture dépourvue de tout lyrisme mais riche en images très suggestives, un dépouillement qui accentue l`l'horreur de la scène ....

Une Descente Inexorable ...

L'intrigue est imprégnée d'un fatalisme écrasant. Pascual semble prisonnier d'un destin violent écrit dès son enfance. Ses propres explications dans le manuscrit mêlent une certaine lucidité sur sa nature à un sentiment d'impuissance et de prédestination ("Yo no soy malo... aunque no me faltarían motivos para serlo" - "Je ne suis pas mauvais... bien que je n'eusse pas manqué de raisons de l'être").

La pauvreté, l'ignorance et l'environnement brutal sont présentés comme des forces déterminantes. Il n'y a aucune rédemption possible pour Pascual.

La prison après le premier meurtre n'est qu'un répit temporaire. Sa mort sur l'échafaud est l'aboutissement logique et inévitable de son parcours sanglant. La note finale du transcripteur, avec son accusation non vérifiée, scelle son image de monstre irrécupérable.

L'Enfance Violente et la Graine du Mal (Fondation) ...

- Pascual grandit dans un village d'Estrémadure dans une extrême pauvreté et une violence omniprésente. Son père est un contrebandier brutal, souvent en prison, qui finit par mourir ravagé par la rage après une morsure de chien. Sa mère est décrite comme une femme dure, ivrogne, avare et profondément négligente, voire cruelle envers ses enfants.

- Mort tragique de son jeune frère Mario (écrasé par une jument alors qu'il était ivre, après avoir été barbouillé de miel et attaqué par des porcs - scène emblématique du "tremendismo").

Cette enfance marquée par la brutalité et l'absence d'amour forge son caractère impulsif et violent.

La Tentative de Vie Normale : Le Mariage avec Lola ...

- Pascual tente d'échapper à son destin en épousant Lola, qu'il aime sincèrement. Brève période de bonheur relatif et d'espoir.

- Premier drame : Lola fait une fausse couche après avoir été effrayée par un cheval emballé. Leur espoir d'une famille est brisé.

- L'Élément Déclencheur Majeur : Lola tombe à nouveau enceinte, mais Pascual sait qu'il n'est pas le père (le père présumé est "El Estirao", un souteneur lié à la sœur de Pascual, Rosario). Cette trahison provoque une rage incontrôlable en Pascual.

- Premier Meurtre (Acte Fondateur) : Dans un accès de jalousie et d'humiliation, Pascual assassine sauvagement le chien de Lola (symbole de sa frustration impuissante). Puis, il traque et tue "El Estirao", le séducteur. C'est son premier meurtre humain. Il est condamné à une peine de prison relativement courte.

L'Emprisonnement et la Libération Illusoire ...

- Pascual purge sa peine. La prison lui offre paradoxalement une stabilité et une paix relative qu'il n'a jamais connues.

- Il est libéré plus tôt grâce à une mesure de grâce. Il rentre au village avec l'espoir d'une nouvelle vie.

Le Retour au Village et la Spirale Inéluctable ...

- Deuxième Drame Familial : Il retrouve Lola mourante, qui décède peu après en lui révélant que son enfant à naître était bien de lui cette fois. Cette révélation tardive plonge Pascual dans un profond désespoir et un sentiment de culpabilité accablant.

- La Mort de l'Enfant : Le nouveau-né meurt peu de temps après Lola, anéantissant définitivement l'espoir de paternité et de rédemption de Pascual.

- Mariage avec Esperanza : Sous la pression de sa mère (qui voit en Esperanza une dot potentielle), il épouse la sœur de son ami d'enfance, le pacifique et timide "El Zacarías". Ce mariage est sans amour et marqué par la froideur.

L'Enfermement et la Montée de la Haine ...

- Pascual et Esperanza s'installent chez sa mère, créant une situation explosive.

- La cohabitation est un cauchemar. La mère de Pascual est plus odieuse que jamais, méprisant Esperanza et provoquant constamment Pascual.

- La haine de Pascual envers sa mère monte inexorablement, nourrie par des années de ressentiment et par l'atmosphère toxique du foyer.

L'Apogée de la Violence : Le Parricide et le Matricide ...

- Le Meurtre du Comte de Torremejía : Dans un accès de rage aveugle et apparemment gratuit (lié à un incident mineur avec son cheval), Pascual assassine le noble local, le Comte de Torremejía. Cet acte semble plus impulsif et inexplicable que les précédents, montrant sa perte de contrôle totale. Il fuit et se cache.

- Le Matricide (Climax) : Lorsqu'il revient se cacher chez lui, sa mère l'insulte et le provoque une dernière fois. Dans un paroxysme de violence accumulée depuis l'enfance, Pascual la tue sauvagement à coups de couteau. C'est l'acte le plus terrible, le point de non-retour absolu. Il décrit lui-même cette scène avec une froideur et une précision glaçantes.

La Chute et la Fin : L'Emprisonnement et l'Exécution ...

- Pascual est rapidement arrêté pour le meurtre de sa mère (et probablement aussi pour celui du Comte). Il est condamné à mort.

Le récit qu'il a écrit se termine alors qu'il attend son exécution dans sa cellule, dans un état de résignation et d'exhaustion. Il ne montre pas de véritable remords métaphysique, plutôt une fatigue existentielle et une acceptation de son destin violent.

- Note finale du Transcripteur : Il informe le lecteur que Pascual Duarte a été exécuté ("murió... ¡Dios le perdone!... y a nosotros nos coja confesados" - "il mourut... Que Dieu lui pardonne !... et qu'Il nous prenne en confession"). Il ajoute une note disant que Pascual aurait également tué son premier enfant (celui de la fausse couche de Lola ?), information trouble et non confirmée, jetant une ombre supplémentaire sur sa culpabilité totale.

Pabellón de reposo (Pavillon de repos, 1943)

"La libertad es una sensación. A veces puede alcanzarse encerrado en una jaula, como un pájaro"

(La liberté est une sensation. On peut parfois l'atteindre, enfermé dans une cage comme un oiseau).

Au sortir de la guerre, Cela contracte la tuberculose et le sanatorium (le "pabellón de reposo" lui-même), microcosme clos et hors du temps, sera la matière d'un roman expérimental, à la frontière du récit et de la chronique polyphonique. Un roman constitué des monologues intérieurs, lettres, fragments de journaux intimes et pensées de sept patients principaux, ainsi que de quelques observations du médecin-directeur.

Il n'y a pas de narrateur omniscient central ni d'intrigue linéaire conventionnelle ...

Le sanatorium est un univers isolé, régi par ses propres règles et rythmes (toux, fièvres, repas, promenades au jardin, radiographies, morts). Il symbolise une Espagne malade, confinée, en attente. Les patients viennent de divers milieux sociaux (aristocrate déchu, étudiant idéaliste, commerçant, femme au foyer, etc.), offrant un panorama social en réduction.

"El médico me dice que lo de ayer fue un ligero vahído sin importancia. Más vale así. Pasé por momentos de verdadero apuro. Creí morir.

Hoy me encuentro mejor y más animado. No me explico cómo tuve presencia de ánimo bastante para coger la pluma y seguir escribiendo.

Aquellas ideas luminosas y optimistas que antes poblaban mi imaginación como alegres geniecillos parecen haberse aburrido de acompañarme. Ahora veo gris y cauteloso el horizonte, como un frío mar sin vida y sin ilusión.

La señorita del 37 ya no sueña con sus mirlos pensativos y arrastra una agonía inmerecida y cruel. Un penado gracioso y encantador arrastrando una férrea, oxidada y maldita cadena de mil eslabones.

El tiempo se ha parado definitivamente sobre nosotros, y el aire ya no corre más jovial a unas horas que a otras. Estos últimos saltos del reloj, ¿por qué, Dios santo, por cuál cruel designio os esforzáis en hacerlos tan rigurosa y tristemente iguales?

Vivir así es muy poco vivir; pero, de otra parte, morir también así, sin haber vivido lo bastante alegremente para encontrar la muerte natural, ¡es tan desalentador!

No paro ni un instante de echar sangre. Me dicen que son extraños los casos de muerte por hemoptisis. Es posible; pero me obstino en dudarlo, en no creerlo por lo menos a ojos cerrados. La muerte la veo cerca y ya me voy familiarizando con la idea. Después de todo, ¿para qué desear vivir eternamente, cuando la vida tan pocos goces nos ha proporcionado?

Estoy fatigado y con pocas ganas de escribir. Quiero, sin embargo, cumplir lo que me prometí e ir dejando, cuartilla tras cuartilla, estos últimos y atormentadores tiempos míos.

Siento como un descanso ir dejando marchar la pluma, sin prisa alguna, sobre las blancas hojas del block e ir contando, poco a poco, esas vagas impresiones que la agonía marca en mi cerebro.

No llamarme pesimista si alguna vez me leéis; pensad tan sólo que es inaudito, que es casi inexplicable, no rebelarse contra la triste y oscura muerte de la cama de un sanatorio, no alzarse iracundo y enfurecido contra esta muerte ruin y miserable que se esconde para atacarnos, que se agazapa para hacer aún más segura presa en nuestras pobres, tristes y —¡todavía!— gozosamente doloridas carnes.

« Le médecin me dit que ce qui m’est arrivé hier n’était qu’un léger étourdissement sans importance. Tant mieux. J’ai traversé des moments de véritable détresse. J’ai cru mourir.

Aujourd’hui, je me sens mieux et plus en forme. Je ne m’explique pas comment j’ai eu assez de présence d’esprit pour prendre la plume et continuer à écrire.

Ces idées lumineuses et optimistes qui peuplaient autrefois mon imagination comme de joyeux petits génies semblent s’être lassées de m’accompagner. Maintenant, je vois l’horizon gris et prudent, comme une mer froide, sans vie et sans illusion.

Mademoiselle du 37 ne rêve plus de ses merles pensifs et traîne une agonie imméritée et cruelle. Un condamné gracieux et charmant traînant une chaîne de fer, rouillée et maudite, de mille maillons.

Le temps s’est définitivement arrêté sur nous, et l’air ne circule plus plus joyeux à certaines heures qu’à d’autres. Ces derniers bonds de l’horloge, pourquoi, mon Dieu, par quel cruel dessein vous efforcez-vous de les rendre si rigoureusement et si tristement identiques ?

Vivre ainsi, c’est bien peu vivre ; mais, d’un autre côté, mourir ainsi aussi, sans avoir vécu assez joyeusement pour trouver une mort naturelle, c’est tellement décourageant !

Je ne cesse pas un instant de cracher du sang. On me dit que les cas de mort par hémoptysie sont rares. C’est possible ; mais je m’obstine à en douter, à ne pas y croire du moins les yeux fermés. Je vois la mort proche et je commence à m’habituer à cette idée. Après tout, pourquoi désirer vivre éternellement, quand la vie nous a procuré si peu de joies ?

Je suis fatigué et n’ai guère envie d’écrire. Je veux cependant tenir ce que je me suis promis et laisser derrière moi, feuille après feuille, le récit de ces derniers temps tourmentés.

Je ressens comme un soulagement à laisser courir la plume, sans aucune hâte, sur les feuilles blanches du bloc et à raconter peu à peu ces vagues impressions que l’agonie grave dans mon cerveau.

Ne m’appelez pas pessimiste si jamais vous me lisez ; pensez seulement qu’il est inouï, qu’il est presque inexplicable de ne pas se rebeller contre la triste et obscure mort dans un lit de sanatorium, de ne pas se dresser furieux et enragé contre cette mort sordide et misérable qui se cache pour nous attaquer, qui se tapit pour faire de nos pauvres et tristes chairs — encore ! — douloureuses avec une sorte de joie, une proie encore plus certaine. »

Pasó ya el tiempo hermoso del ruiseñor; los días tibios y casi alegres de sus conciertos desde lo alto del tilo; las horas amables y beatíficas de las noches de verano.

Mala época el otoño. Las hojas de los árboles caen inexorablemente, como a una llamada, desde los tallos que endurecieron las lluvias y los vientos, y el suelo se alfombra de una espesa capa de follaje que da todos los tonos de la muerte: el amarillo de los canarios, el de los limones, el de los trigos, el ocre que es gracioso a la vista, el siena que nos hace estremecer...

Los viejos pinos, perennemente verdes, guardaron ya los alborozados brillos de julio y agosto y volvieron a vestir sus funerarias galas invernales, sus verdinegros hábitos de monje en penitencia, de triste disciplinante que macera sus carnes, aun ayer acariciadas por las galantes hadas mimadoras que arden al mismo tiempo del cigarrillo o que se espiritúan, suavísimas, al instante mismo de acercarse la breve copa de licor a los labios.

Camino del invierno, en el corazón mismo del otoño, se ven las cosas de distinta manera que en pleno verano, con sus soles verticales, sus días amplios y luminosos y sus noches tranquilas y estrelladas.

No sé; dicen que es mala fecha la primavera, al brotar las acacias, para los tuberculosos. Es posible; pero más dura y triste, más amarga y tirana se me antoja la época de estos lluviosos meses indecisos en que la muerte azota, demasiado a la vista, sobre los campos, y uno encuentra su ánimo como sobrecogido por el espanto.

La señorita del 37 ya no añora, pensativa, la ausencia de su novio, el amaestrador de silbadores mirlos, y el desconocido y negro pájaro del tejado ha levantado ya el vuelo hasta la nueva primavera, hasta el alborear —una vez más— del mundo, que sólo Dios sabe si yo todavía presenciaré.

Las golondrinas, que raudas cruzaban la alegre alambrería del telégrafo, han volado hacia el sur, y los murciélagos que nacían noche a noche, a cada puesta de sol, se han dormido para siempre como ensimismados faquires.

La vida escapa a buscar el mismo calor que la alimenta, y los que nos quedamos con escasa vida, rodeados de los fríos y de las tristezas que ya se anuncian, temblamos al pisar la húmeda tierra, la verde carretilla, las violetas que crecen tímidas sobre las tumbas.

Habrá que mostrar resignación ante lo que sucede; si no como pensáramos, sí al menos como Dios lo ha dispuesto.

Aquellos breves dos meses que nos habíamos marcado como meta de nuestra cura se han esfumado ya en el saco tristón y rebosante de los malos recuerdos. ¡Qué le vamos a hacer!

Voy familiarizándome con la lúgubre idea de la muerte, y sólo me trastorna, de cuando en cuando, el pensamiento de no volver a ver, como hubiera deseado hacerlo, los entrañables lugares por donde alguna vez pasé.

La tristeza se apodera de mis pobres carnes y las lágrimas asoman a mis ojos al pensar que sólo con la imaginación podré ya despedirme de aquellos sitios a los que tan ardientemente amé.

—Adiós para siempre, mi viejo rincón, mi querido gallinero; adiós para siempre, oscura y hermosa piedra del acantilado, donde bate el cariñoso mar; adiós, jugosa y verde hiedra del bello cementerio; adiós, dulce y dichosa pareja de novios, gruesas y dóciles criadas de mi casa, a quienes mi pobre madre os despidió por sucias cualquier día y yo ya no os volví —y, ¡ay!, ya no os volveré— a ver jamás.

No tengo fuerzas para levantarme. No tengo ánimos para rebuscar entre mis bolsillos y volver a contemplar otra vez aquella esquela tímida y fugaz de la joven novia mía que, pobre y encantadora, murió como un pajarito en el pabellón del norte.

Estoy abatido, profundamente abatido, y no ceso ni un instante de toser y de escupir sangre.

Esto es desesperante. Dios mío, ¿por qué no os dignáis darme un ápice de lo que a manos llenas derramáis sobre la humanidad? ¿Por qué sois tan exigente, Dios mío? ¿Por qué no aflojáis un instante vuestra mano, que beso y que me ahoga?

« Le beau temps du rossignol est désormais passé ; les jours tièdes et presque joyeux de ses concerts depuis le haut du tilleul ; les heures aimables et béatifiques des nuits d'été.

Mauvaise époque que l'automne. Les feuilles des arbres tombent inexorablement, comme à un appel, depuis les tiges durcies par les pluies et les vents, et le sol se tapisse d'une épaisse couche de feuillage qui donne tous les tons de la mort : le jaune des canaris, celui des citrons, celui des blés, l'ocre qui est gracieux à la vue, la terre de Sienne qui nous fait frémir...

Les vieux pins, perpétuellement verts, ont déjà rangé les joyeux éclats de juillet et août et ont repris leurs funèbres atours hivernaux, leurs habits vert-noir de moine en pénitence, de triste flagellant qui mortifie sa chair, hier encore caressée par les galantes fées câlines qui s'enflamment en même temps que la cigarette ou qui s'évaporent, très douces, au moment même où la petite coupe de liqueur approche des lèvres.

Sur le chemin de l'hiver, au cœur même de l'automne, on voit les choses d'une manière différente qu'en plein été, avec ses soleils verticaux, ses jours longs et lumineux et ses nuits tranquilles et étoilées.

Je ne sais pas ; on dit que le printemps, au moment où les acacias bourgeonnent, est une mauvaise période pour les tuberculeux. C'est possible ; mais elle me semble plus dure et plus triste, plus amère et plus tyrannique, cette époque de ces mois pluvieux et indécis où la mort frappe, trop visiblement, sur les champs, et où l'on trouve son esprit comme saisi d'effroi.

Mademoiselle du 37 ne regrette plus, pensive, l'absence de son fiancé, le dresseur de merles siffleurs, et l'oiseau noir inconnu du toit a déjà pris son envol vers le nouveau printemps, vers l'aube — une fois de plus — du monde, que Dieu seul sait si je verrai encore.

Les hirondelles, qui traversaient rapides le joyeux réseau de fils du télégraphe, ont volé vers le sud, et les chauves-souris qui naissaient nuit après nuit, à chaque coucher de soleil, se sont endormies pour toujours comme des fakirs absorbés en eux-mêmes.

La vie s'enfuit chercher la même chaleur qui l'alimente, et nous qui restons avec peu de vie, entourés des froids et des tristesses qui s'annoncent déjà, nous tremblons en foulant la terre humide, l'herbe funéraire verte, les violettes qui poussent timides sur les tombes.

Il faudra faire preuve de résignation face à ce qui arrive ; si ce n'est comme nous l'aurions pensé, du moins comme Dieu l'a voulu.

Ces brefs deux mois que nous nous étions fixés comme objectif de notre cure se sont déjà évanouis dans le triste sac débordant des mauvais souvenirs. Que pouvons-nous y faire !

Je me familiarise peu à peu avec la lugubre idée de la mort, et seule me bouleverse, de temps à autre, la pensée de ne plus revoir, comme j'aurais tant souhaité le faire, les lieux chers où je suis passé un jour.

La tristesse s'empare de ma pauvre chair et les larmes me viennent aux yeux en pensant que ce n'est plus que par l'imagination que je pourrai désormais dire adieu à ces endroits que j'ai tant ardemment aimés.

— Adieu pour toujours, mon vieux coin, mon cher poulailler ; adieu pour toujours, sombre et belle pierre de la falaise, où bat la mer affectueuse ; adieu, lierre juteux et vert du beau cimetière ; adieu, doux et heureux couple d'amoureux, grosses et dociles servantes de ma maison, que ma pauvre mère a renvoyées un beau jour parce que sales et que je n'ai plus revues — et, hélas ! ne reverrai plus jamais.

Je n'ai pas la force de me lever. Je n'ai pas le courage de fouiller dans mes poches pour contempler à nouveau ce petit billet timide et fugace de ma jeune fiancée qui, pauvre et charmante, est morte comme un petit oiseau dans le pavillon nord.

Je suis abattu, profondément abattu, et je ne cesse pas un instant de tousser et de cracher du sang.

C'est désespérant. Mon Dieu, pourquoi ne daignez-vous pas me donner une parcelle de ce que vous répandez à pleines mains sur l'humanité ? Pourquoi êtes-vous si exigeant, mon Dieu ? Pourquoi ne desserrez-vous pas un instant votre main, que je baise et qui m'étouffe ? »

Cela abandonne le récit linéaire au profit d'une immersion dans la subjectivité brute des personnages ...

En juxtaposant les voix, Cela dresse un portrait saisissant de l'âme humaine aux prises avec la souffrance, la peur et la finitude. La galerie de personnages, bien que souvent caricaturaux individuellement, forme un tableau complexe de la condition humaine dans l'adversité...

- Don Pablo : L'aristocrate mélancolique et résigné, hanté par le passé et la décadence de sa lignée. Sa voix est souvent lyrique et désenchantée.

- El Estudiante (Martín Marco - réapparaîtra dans La Colmena) : Jeune homme intellectuel, révolté mais impuissant, observateur acerbe de ses compagnons et de la société. Incarne une certaine lucidité désespérée.

- García : Le commerçant matérialiste et cynique, obsédé par l'argent et les plaisirs charnels, même dans la maladie. Représente la bassesse et l'égoïsme.

- La Señorita Elvira : Femme frustrée et aigrie, rongée par la jalousie et des désirs inassouvis. Sa narration est souvent hystérique et pleine de ressentiment.

- Felipe Trigo : Homme simple, craintif et superstitieux, attaché à des valeurs traditionnelles et à une foi naïve. Incarne la victime passive.

- La Madre : Femme dont la vie tourne autour de son fils malade, symbole du sacrifice maternel étouffant et douloureux.

- Vicente : Jeune homme impulsif et sensuel, obsédé par le corps et la mort de manière presque morbide.

-El Médico : Figure d'autorité distante, rationnelle et légèrement cynique. Ses notes cliniques contrastent avec le flot subjectif des patients. Il est le gardien de ce purgatoire.

Le talent de Cela pour créer une atmosphère lourde, étouffante, chargée de mort et de désir est remarquable. Les sensations (odeurs, bruits, toux, fièvre) sont rendues avec une acuité sensorielle parfois insoutenable ...

- La Maladie et la Mort : Omniprésentes, physiques (tuberculose) et mentales (névroses, obsessions). La mort rôde, frappe sans avertissement, banalisée mais toujours terrifiante. La maladie est une expérience limite qui révèle les caractères.

- L'Enfermement et l'Attente : Le sanatorium est une prison dorée. L'immobilisme forcé génère ennui, rumination, exacerbation des passions et des conflits. L'attente (de la guérison, de la mort, de l'extérieur) est un supplice.

- La Solitude et l'Incommunicabilité : Malgré leur promiscuité, les patients sont profondément seuls. Leurs monologues se croisent rarement en un vrai dialogue. Chacun est enfermé dans sa propre souffrance et ses obsessions.

- La Dégradation Physique et Morale : La maladie ravage les corps et les âmes. L'érotisme frustré, la saleté, la peur, la mesquinerie, la lâcheté et la cruauté (comme la scène du viol) montrent l'homme réduit à ses instincts les plus bas.

- La Critique Sociale (Implicite) : Le microcosme reflète une Espagne post-guerre civile : société malade, fragmentée, marquée par la peur, la résignation, l'égoïsme et la perte des idéaux. L'absence de référence directe au contexte politique rend la critique plus universelle mais aussi plus amère.

- Le Temps : Le temps est perçu comme suspendu, circulaire (rythmé par les routines du sanatorium) ou comme une course vers la mort. Le passé (regrets, nostalgie) et le futur (incertitude, peur) pèsent lourdement sur le présent étouffant.

"Pabellón de reposo" est un laboratoire formel pour "La Colmena" (1951), chef-d'œuvre polyphonique de Cela situé dans un café de Madrid. Il y perfectionne la technique des voix multiples et du microcosme social.

Tremendismo : Le roman s'inscrit pleinement dans l'esthétique du "tremendismo" initiée avec Pascual Duarte : fascination pour la violence, la laideur, la marginalité et une vision sombre et désespérée de l'existence.

Roman de l'Après-Guerre : Bien qu'évitant tout référent politique explicite, il est profondément marqué par le traumatisme et le climat de désespoir de l'Espagne franquiste des années 40. C'est un témoignage indirect mais puissant de l'état d'esprit d'une époque...

La Colmena (1951, La Ruche)

La publication de "La Colmena" fit sensation et fut par la suite maintes fois traduite en de nombreuses langues. Les censeurs franquistes rejetèrent la première version (une œuvre jugée "immorale") et c'est en effet une ville, un Madrid de l'après-guerre, abandonnée à la famine, au sordide, à la maladie, à la misère, à tous les débordements les plus abjectes que Cela nous livre, encore une fois, sans la moindre concession. La ville n'est plus qu'une immense ruche anonyme livrée à des insectes grégaires...

L’action se déroule à Madrid, pendant l’hiver 1942, dans l’Espagne franquiste d’après-guerre. Le roman couvre environ trois jours et se termine par un épilogue qui ouvre sur un lendemain incertain. L’atmosphère est grise, oppressante, marquée par la misère, la faim, la répression politique et morale. Cela met en scène plus de 300 personnages, avec des vies entremêlées. Il n’y a pas un protagoniste central unique, mais plutôt une multitude de trajectoires individuelles qui composent une "ruche" humaine ...

Le roman s’ouvre au café de Doña Rosa, un lieu central où de nombreux personnages se croisent. C’est le microcosme madrilène par excellence. Toutes les strates sociales s’y frôlent, du poète raté au proxénète, des vieilles commères aux prostituées. Cela y multiplie les mini-portraits, souvent cruels et ironiques, qui révèlent la médiocrité, la peur, l’égoïsme et la résignation. On y sent la surveillance implicite, la morale étouffante, la misère matérielle et affective ...

Il s'agit pour Cela de dépeindre une société misérable, figée et obsédée par sa survie immédiate, et pour se faire de ...

- multiplier les points de vue pour construire une sorte de « roman mosaïque » (ou roman polyphonique) sans protagoniste fixe.

- souligner l’aliénation morale et la pauvreté d’après-guerre.

- refuser la linéarité ou la psychologie classique des personnages, pour mieux rendre la vérité chaotique de la vie quotidienne.

Le roman peint une mosaïque de la société madrilène pauvre et petite-bourgeoise sous le premier franquisme (hiver 1942-1943). Cela utilise une technique "objectiviste" (influence du cinéma), une narration polyphonique avec des centaines de personnages (plus de 300) dont les destins s'entrecroisent, des ellipses, et des scènes souvent crues pour dénoncer la misère matérielle et morale, l'hypocrisie, la répression sexuelle et politique, et l'absurdité de l'existence. L'ambiance est étouffante, désespérée, cynique et souvent sordide.

"La Colmena" n’a pas une structure traditionnelle en chapitres numérotés clairement. L’œuvre est composée de six grandes parties et d’un épilogue, divisées en plus de 300 fragments ou scènes brèves, qui s’enchaînent de façon apparemment désordonnée (comme une ruche, d’où le titre). Chaque scène met en lumière des personnages différents, qui reviennent parfois d’une scène à l’autre ...

"—No perdamos la perspectiva, yo ya estoy harta de decirlo, es lo único importante.

Doña Rosa va y viene por entre las mesas del Café, tropezando a los clientes con su tremendo trasero. Doña Rosa dice con frecuencia "leñe" y "nos ha merengao". Para doña Rosa, el mundo es su Café, y alrededor de su Café, todo lo demás. Hay quien dice que a

doña Rosa le brillan los ojillos cuando viene la primavera y las muchachas empiezan a andar de manga corta. Yo creo que todo eso son habladurías: doña Rosa no hubiera soltado jamás un buen amadeo de plata por nada de este mundo. Ni con primavera ni sin ella. A

doña Rosa lo que le gusta es arrastrar sus arrobas, sin más ni más, por entre las mesas.

Fuma tabaco de noventa, cuando está a solas, y bebe ojén, buenas copas de ojén, desde que se levanta hasta que se acuesta. Después tose y sonríe. Cuando está de buenas, se sienta en la cocina, en una banqueta baja, y lee novelas y folletines, cuanto más sangrientos, mejor: todo alimenta. Entonces le gasta bromas a la gente y les cuenta el crimen de la calle de Bordadores o el del expreso de Andalucía.

—El padre de Navarrete, que era amigo del general don Miguel Primo de Rivera, lo fue a ver, se plantó de rodillas y le dijo: "Mi general, indulte usted a mi hijo, por amor de Dios"; y don Miguel, aunque tenía un corazón de oro, le respondió: "Me es imposible, amigo

Navarrete; su hijo tiene que expiar sus culpas en el garrote".

—"¡Qué tíos! —piensa—, ¡hay que tener ríñones!" Doña Rosa tiene la cara llena de manchas, parece que está siempre mudando la piel como un lagarto. Cuando está pensativa, se distrae y se saca virutas de la cara, largas a veces como tiras de serpentinas.

Después vuelve a la realidad y se pasea otra vez, para arriba y para bajo, sonriendo a los clientes, a los que odia en el fondo, con sus dientecillos renegridos, llenos de basura.

Don Leonardo Meléndez debe seis mil duros a Segundo Segura, el limpia. El limpia, que es un grullo, que es igual que un grullo raquítico y entumecido, estuvo ahorrando durante un montón de años para después prestárselo todo a don Leonardo. Le está bien empleado lo que le pasa. Don Leonardo es un punto que vive del sable y de planear negocios que después nunca salen. No es que salgan mal, no; es que, simplemente, no salen, ni bien ni mal. Don Leonardo lleva unas corbatas muy lucidas y se da fijador en el pelo, un fijador muy perfumado que huele desde lejos. Tiene aires de gran señor y un aplomo inmenso, un aplomo de hombre muy corrido. A mí no me parece que la haya corrido demasiado, pero la verdad es que sus ademanes son los de un hombre a quien nunca faltaron cinco duros en la cartera. A los acreedores los trata a patadas y los acreedores le sonríen y le miran con aprecio, por lo menos por fuera. No faltó quien pensara en meterlo en el juzgado y empapelarlo, pero el caso es que hasta ahora nadie había roto el fuego. A don Leonardo, lo que más le gusta decir son dos cosas: palabritas del francés, como, por ejemplo, "madame" y "rué" y "cravate", y también "nosotros los Meléndez". Don Leonardo es un hombre culto, un hombre que denota saber muchas cosas. Juega siempre un par de partiditas de damas y no bebe nunca más que café con leche. A los de las mesas próximas que ve fumando tabaco rubio les dice, muy fino: "¿Me da usted un papel de fumar? Quisiera liar un pitillo de picadura, pero me encuentro sin papel". Entonces el otro se confia: "No, no gasto. Si quiere usted un pitillo hecho..." Don Leonardo pone un gesto ambiguo y tarda unos segundos en responder: "Bueno, fumaremos rubio por variar. A mí la hebra no me gusta mucho, créame usted". A veces el de al lado le dice no más que "no, papel no tengo, siento no poder complacerle", y entonces don Leonardo se queda sin fumar.

Acodados sobre el viejo, sobre el costroso mármol de los veladores, los clientes ven pasar a la dueña, casi sin mirarla ya, mientras piensan, vagamente, en ese mundo que, ¡ay!, no fue lo que pudo haber sido, en ese mundo en el que todo ha ido fallando poco a poco, sin que nadie se lo explicase, a lo mejor por una minucia insignificante. Muchos de los mármoles de los veladores han sido antes lápidas en las Sacramentales; en algunos, que todavía guardan las letras, un ciego podría leer, pasando las yemas de los dedos por debajo

de la mesa: "Aquí yacen los restos mortales de la señorita Esperanza Redondo, muerta en la flor de la juventud", o bien "R. I. P. el Excmo. Sr. D. Ramiro López Puente. Subsecretario de Fomento".

Los clientes de los Cafés son gentes que creen que las cosas pasan porque sí, que no merece la pena poner remedio a nada. En el de doña Rosa, todos fuman y los más meditan, a solas, sobre las pobres, amables, entrañables cosas que les llenan o les vacían la vida

entera. Hay quien pone al silencio un ademán soñador, de imprecisa recordación, y hay también quien hace memoria con la cara absorta y en la cara pintado el gesto de la bestia ruin, de la amorosa, suplicante bestia cansada: la mano sujetando la frente y el mirar lleno

de amargura como un mar encalmado..."

« — Ne perdons pas de vue l'essentiel, j'en ai assez de le répéter, c'est la seule chose qui compte.

Doña Rosa va et vient entre les tables du Café, bousculant les clients avec son imposant postérieur. Doña Rosa dit souvent "nom de Dieu" et "on s'est fait avoir". Pour Doña Rosa, le monde se limite à son Café, et tout le reste gravite autour. Certains prétendent que les yeux de Doña Rosa pétillent au printemps quand les jeunes filles commencent à porter des manches courtes. Moi, je pense que ce ne sont que des racontars : Doña Rosa n'aurait jamais lâché un bon Amadeo d'argent pour quoi que ce soit au monde. Ni au printemps ni à aucune autre saison. Ce que Doña Rosa aime, c'est traîner ses quintaux, sans autre but, entre les tables. Elle fume du tabac à dix sous, quand elle est seule, et boit de l'ojén [eau-de-vie andalouse], de bonnes rasades d'ojén, du lever au coucher. Ensuite, elle tousse et sourit. Quand elle est de bonne humeur, elle s'assoit dans la cuisine, sur un tabouret bas, et lit des romans et des feuilletons, les plus sanglants possible : tout est bon à prendre. Alors elle fait des blagues aux gens et leur raconte le crime de la rue des Brodeurs ou celui de l'express d'Andalousie.

— Le père de Navarrete, qui était ami du général don Miguel Primo de Rivera, est allé le voir, s'est mis à genoux et lui a dit : "Mon général, graciez mon fils, par amour de Dieu" ; et don Miguel, bien qu'il eût un cœur d'or, lui répondit : "C'est impossible, ami Navarrete ; votre fils doit expier ses fautes au garrot."

— "Quels types ! — pense-t-elle —, il faut en avoir, des tripes !" Doña Rosa a le visage plein de taches, on dirait qu'elle mue constamment comme un lézard. Quand elle est pensive, elle se distrait et s'extirpe des peaux mortes du visage, parfois longues comme des banderoles de serpentins. Puis elle revient à la réalité et recommence à arpenter la salle, de long en large, souriant aux clients qu'elle déteste au fond, avec ses petits dents noirâtres, pleines de crasse.

Don Leonardo Meléndez doit six mille duros à Segundo Segura, le cireur de chaussures. Le cireur, qui est un simplet, un vrai crétin rachitique et engourdi, a économisé pendant des années et des années pour ensuite prêter tout son argent à don Leonardo. Il ne l'a pas volé. Don Leonardo est un intrigant qui vit d'expédients et de projets d'affaires qui ne voient jamais le jour. Ce n'est pas qu'ils tournent mal, non ; c'est qu'ils ne se concrétisent tout simplement pas, ni en bien ni en mal. Don Leonardo porte des cravates très élégantes et se met de la brillantine dans les cheveux, une brillantine très parfumée qui s'aperçoit de loin. Il a des airs de grand seigneur et un aplomb immense, l'aplomb d'un homme très expérimenté.

Moi, il ne me semble pas qu'il l'ait tant que ça, mais il est vrai que ses manières sont celles d'un homme à qui il n'a jamais manqué cinq duros dans son portefeuille. Il traite ses créanciers à coups de pied, et les créanciers lui sourient et le regardent avec considération, du moins en apparence. Il ne manquait pas de gens qui pensaient à le traîner au tribunal et à l'embastiller, mais le fait est que jusqu'à présent, personne n'avait tiré le premier. Ce que don Leonardo préfère dire, ce sont deux choses : des petits mots de français, comme par exemple "madame", "rué" et "cravate", et aussi "nous autres, les Meléndez".

Don Leonardo est un homme cultivé, un homme qui semble savoir beaucoup de choses. Il joue toujours quelques petites parties de dames et ne boit jamais que du café au lait. Aux voisins de table qu'il voit fumer du tabac blond, il dit, très distingué : "Pourriez-vous me donner un papier à cigarettes ? Je voudrais rouler une cigarette de picadura, mais je n'ai pas de papier." Alors l'autre se laisse prendre : "Non, je n'en ai pas. Si vous voulez une cigarette toute faite..." Don Leonardo prend un air ambigu et met quelques secondes à répondre : "Bon, nous fumerons du blond pour changer. Le tabac à rouler ne me plaît guère, croyez-moi." Parfois, le voisin se contente de dire : "Non, je n'ai pas de papier, désolé de ne pouvoir vous rendre service", et alors don Leonardo reste sans fumer.

Accoudés sur le vieux marbre encroûté des guéridons, les clients voient passer la patronne, sans même la regarder désormais, tandis qu'ils pensent, vaguement, à ce monde qui, hélas ! n'a pas été ce qu'il aurait pu être, à ce monde où tout a échoué petit à petit, sans que personne ne sache pourquoi, peut-être à cause d'un détail insignifiant. Beaucoup des marbres des guéridons ont été auparavant des pierres tombales dans les cimetières de la Sacramentale ; sur certains, qui gardent encore les lettres, un aveugle pourrait lire, en passant le bout des doigts sous la table : "Ici reposent les restes mortels de Mademoiselle Esperanza Redondo, morte dans la fleur de la jeunesse", ou bien "R.I.P. l'Excellence Monsieur Don Ramiro López Puente. Sous-secrétaire aux Travaux Publics".

Les clients des Cafés sont des gens qui croient que les choses arrivent comme ça, qu'il ne vaut pas la peine de chercher à remédier à quoi que ce soit. Chez Doña Rosa, tous fument et la plupart méditent, seuls, sur les pauvres, douces, précieuses choses qui remplissent ou vident leur vie entière. Certains adoptent devant le silence une attitude rêveuse, d'imprécise réminiscence, et il y a aussi ceux qui se remémorent avec un visage absorbé où se peint l'expression de la vile bête, de la tendre, suppliante bête fatiguée : la main tenant le front et le regard plein d'amertume comme une mer immobile... »

Le roman s’ouvre au café de Doña Rosa, un lieu central où de nombreux personnages se croisent. C’est le microcosme madrilène par excellence. Toutes les strates sociales s’y frôlent, du poète raté au proxénète, des vieilles commères aux prostituées. Cela y multiplie les mini-portraits, souvent cruels et ironiques, qui révèlent la médiocrité, la peur, l’égoïsme et la résignation. On y sent la surveillance implicite, la morale étouffante, la misère matérielle et affective ...

Partie 1 - Cela plante le décor misérable, le café de Doña Rosa, et installe la ruche humaine grouillante, sans direction ni héros, dans laquelle chaque personnage est une petite cellule, un maillon du tissu social, sans véritable lien affectif.

Dès le début, Cela construit une atmosphère oppressante où chacun humilie ou est humilié, volontairement ou non. Les personnages sont constamment exposés à la surveillance d’autrui et soumis à des rapports de pouvoir microscopiques : une pièce prêtée, un café offert, un sourire acheté. Le roman ne dépeint pas une solidarité de misère, mais une lutte silencieuse où chacun tire un petit profit symbolique ou matériel des autres.

"Doña Rosa, con sus manos gordezuelas apoyadas sobre el vientre, hinchado como un pellejo de aceite, es la imagen misma de la venganza del bien nutrido contra el hambriento. ¡Sinvergüenzas! ¡Perros! De sus dedos como morcillas se reflejan hermosos, casi lujuriosos, los destellos de las lámparas" - Doña Rosa humilie ouvertement ses clients et son personnel, Pepe, Gabriel, Consorcio, Macario, Seoane : leur présence quotidienne sous le joug de Doña Rosa montre la banalité de l'humiliation comme condition de survie. Elle incarne l’Espagne franquiste autoritaire et mesquine. Julianito, le jeune serveur, rêve, mais subit humiliations et ordres constants. Son rôle est de rappeler que même ceux "en bas" reproduisent la hiérarchie.

Parmi les petits employés et habitués, Don Roberto, un petit employé humilié par sa propre condition, qui essaie de faire croire qu’il a des relations importantes, mais on le voit chercher un prétexte pour rester au café et fuir la réalité. Doña Visitación est une veuve âgée, intrusive, qui critique et observe tout. Sa présence incarne la moralisation constante dans la société, la surveillance morale et s’autorise à humilier les jeunes prostituées : celles-ci sont tolérées car elles font tourner une partie de l'économie souterraine et répondent aux besoins des clients comme Don Pablo, le client respectable. Parmi celles-ci, Elvira, qui subit plus que ne provoque. L’humiliation est silencieuse, intériorisée. Elle fait semblant d’être invisible. Julita essaie quant à elle de sauver les apparences. Sa double vie la rend vulnérable aux jugements. Elle est humiliée par ceux qui la soupçonnent et par elle-même, car elle rêve encore d’une respectabilité illusoire.

Le café est une "colmena" où se concentrent toutes les tares sociales d’une Espagne pauvre, surveillée, autoritaire, la construction du microcosme sociétal se poursuit avec Martin Marco, intellectuel raté, humilié par la faim et le rejet social, la victime exemplaire et le paria.

Partie 2 - Aux interactions du café s'ajoutent d’autres scènes privées, on entre dans les chambres, les appartements, les bureaux, les rues de Madrid. La narration devient encore plus fragmentée, multipliant les petites scènes domestiques ou intimes.