- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

Littératures françaises des années 1930-1940 - Henri Michaux (1899-1954), "L’Espace du dedans" (1944) - René Char (1899-1988), "Le Marteau sans maître" (1934) - Jean Paulhan (1884-1968), "Les Fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres" (1941) - Pauline Réage (1907-1998), "Histoire d'O" - ...

Last update : 11/11/2016

Après Apollinaire et le surréalisme des années 1920, Michaux et Char représentent une nouvelle recherche formelle, plus fragmentaire, plus intérieure. Tous deux nous offrent une poésie qui dépasse le « pur esthétique » et devient une expérience spirituelle ou morale.

- «Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, le monde des choses présentes», nous dit Henri Michaux, poète de l’expérience intérieure radicale, obsédé par la « traversée des états de conscience » (préfigurant ses expériences avec la mescaline).

-« La vérité est dans le rêve, mais le rêve est d’autant plus véhément qu’il s’attaque à la réalité», semble lui rétorquer René Char.

Certes, leur célébrité auprès du grand public n’est pas comparable à celle d’un Aragon, d’un Éluard ou même d’un Claudel à l’époque. Ils sont d’abord connus dans les milieux littéraires, artistiques et philosophiques, pas dans le grand public. Paulhan, Valéry, Breton, Bataille soutiennent ou discutent leurs œuvres, Michaux est publié dès les années 1930 par Gallimard, ses recueils sont lus par l’élite littéraire et philosophique, et Char est reconnu dans les réseaux de résistance intellectuelle (après 1943 surtout, avec Feuillets d’Hypnos).

La célébrité est venue surtout après 1945, c'est après la guerre, qu'ils deviennent les références majeures de la poésie moderne française et entrent dans les anthologies, traductions internationales, adaptations musicales et plastiques.

La renommée du "Marteau sans maître" (1934) de René Char repose principalement sur puissance d’évocation poétique. Bien qu'il marque le début de l’éloignement de René Char par rapport à Breton, il constitue une des réalisations les plus radicales et abouties du Surréalisme. La complexité, la densité et la dimension hermétique de l'œuvre fascinent. L’interprétation reste ouverte, stimulant de nombreuses lectures critiques et artistiques : "Tu es pressé d’écrire Comme si tu étais en retard sur la vie ..."

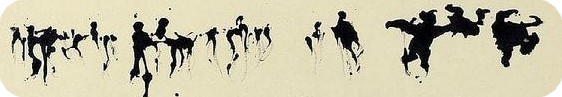

Henri Michaux a ouvert un espace inédit de la poésie, axé non sur le monde extérieur mais sur l’expérience intérieure, psychique et hallucinatoire. Il a élargi les frontières du poème, explorant la conscience humaine sous ses formes les plus étranges, mystérieuses, parfois même inquiétantes. "L’Espace du dedans" (1944) brise les formes littéraires traditionnelles et invente un langage poétique nouveau, fait de ruptures, de fragments, de tensions, de rythmes nerveux et rapides, traduisant le chaos intérieur ...

« Je vous écris du bout du monde. Il faut que vous le sachiez. Souvent les arbres tremblent. »

Michaux considère souvent l’écriture comme un moyen d’exorciser ses propres démons, ses peurs et ses obsessions. Il pratique une poésie proche de la catharsis, parfois violente et directe, ce qui lui donne une dimension existentielle forte.

Jean Paulhan, critique et essayiste, ayant eu une influence considérable sur la vie littéraire française (mais peu connu du public), jouera en tant que directeur de la NRF (1925–1940 et après-guerre), un rôle central de « catalyseur » : il soutiendra, entre autres (Céline, Ponge) Michaux dès les années 1920-30, découvrira et encouragera Char dès la fin des années 1920, et favorisera la publication et la diffusion de leurs textes. Tous trois refusent un certain académisme littéraire et la poésie « purement ornementale » et sont en quête d'une poésie expérimentale, intuitive, sensorielle. Mes écrits ne sont pas littéraires, j’écris pour me parcourir, dit Michaux (Plume, 1938), la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil, rétorque Char (Feuillets d’Hypnos, 1946) et Paulhan, même s'il n’est pas poète au sens strict, valorise cette recherche d'une langue vivante, non figée, qu’il appelle « le langage naturel » ou « langage ordinaire » (Les Fleurs de Tarbes, 1941). Tous trois ont été proches du surréalisme, sans jamais s’y soumettre totalement. Paulhan entretiendra une correspondance nourrie avec Char et Michaux ...

Henri Michaux (1899-1954)

Henri Michaux n'a cessé de ressentir comme une blessure sa présence dans un monde d'emblée hostile : il refuse d'écrire rejette toute littérature, pourtant c'est par langage qu'il se libère de ce sentiment, un langage qui n'aura pas vocation à interpréter le monde, mais à le désarticuler pour tenter de le vaincre. Il avait rêvé d'une langue qui épouserait le mouvement de son être intérieur, et tout naturellement il en vint à la créer..

Né à Namur, Henri Michaux arrive en 1924 à Paris où il côtoie les peintres surréalistes et se lie d'amitié avec Jules Supervielle et Marcel Jouhandeau. Après avoir longuement voyagé de 1927 à 1937 en Asie et en Amérique du Sud, il se retire dans le Midi durant la guerre. Il est mort à Paris le 19 octobre 1984. Si la mescaline est en grande partie à l'origine de son œuvre picturale, c'est son génie du bizarre qui a fait de lui le plus aventureux des explorateurs de l'espace du dedans : « j’écris pour me parcourir ».

Qu'est-ce que je fais ici?

J'appelle

J'appelle

J'appelle

Je ne sais qui J'appelle

Qui J'appelle ne sait pas.

J'appelle quelqu'un de faible

Quelqu'un de brisé

Quelqu'un de fier que rien n'a pu briser

J'appelle

....

Après son expérience de la mescaline, Michaud proclame son acceptation de la médiocre condition humaine. Mêlant sarcasme et lyrisme, ses oeuvres manifestent sa révolte et son angoisse. Lorsque paraît en 1944 "L’Espace du dedans", d’Henri Michaux, le poète et le peintre ne sont encore connus que d’un petit nombre. Michaux a publié cependant sept livres chez Gallimard , et un nombre plus important de plaquettes et de petits recueils chez d’autres. Quelques appuis l’encouragent à mettre au point, seul comme à son habitude, une première anthologie de son parcours poétique, dès 1943. Maurice Blanchot a salué par deux articles importants de 1941 et 1942 l’œuvre de « l’ange du bizarre » avec une particulière ferveur. En 1949 paraît "La Vie dans les plis", puis en 1950 "Passages", qui regroupe la plupart des textes que Michaux a consacré à l'art.

MA VIE

Tu t'en vas sans moi, ma vie.

Tu roules.

Et moi j'attends encore de faire un pas.

Tu portes ailleurs la bataille.

Tu me désertes ainsi.

Je ne t'ai jamais suivie.

Je ne vois pas clair dans tes offres.

Le petit peu que je veux, jamais tu ne l'apportes.

A cause de ce manque, j'aspire à tant.

À tant de choses, à presque l'infini...

À cause de ce peu qui manque, que jamais n'apportes.

Un homme perdu (in Mes propriétés)

En sortant, je m'égarai. Il fut tout de suite trop tard pour reculer. Je me trouvais au milieu d'une plaine. Et partout circulaient de grandes roues. Leur taille était bien cent fois la mienne. Et d'autres étaient plus grandes encore. Pour moi, sans presque les regarder, je chuchotais à leur approche, doucement, comme à moi-même : " Roue, ne m'écrase pas… Roue, je t'en supplie, ne m'écrase pas… Roue, de grâce, ne m'écrase pas. " Elles arrivaient, arrachant un vent puissant, et repartaient. Je titubais. Depuis des mois ainsi : " Roue, ne m'écrase pas… Roue, cette fois-ci, encore, ne m'écrase pas. " Et personne n'intervient ! Et rien ne peut arrêter ça ! Je resterai là jusqu'à ma mort.

ÉNIGMES

Ceux-là savaient ce que c'est que d'attendre. J'en

ai connu un, et d'autres l'ont connu, qui attendait.

Il s'était mis dans un trou et il attendait.

Si toi-même tu cherchais un trou pour quelque

usage, mieux valait, crois-moi, chercher ailleurs un

autre trou, ou bien à ses côtés t*asseoir, fumant les

longues pipes de la patience.

Car il ne bougeait point de là.

On lui jetait des pierres, et il les mangeait.

Il avait l'air étonné, puis il les mangeait. Il demeurait

ainsi pendant le sommeil et pendant l'éveil, plus

que la vie d'un préjugé, plus qu'un cèdre, plus que

les psaumes qui chantent les cèdres abattus; il attendait

ainsi, toujours diminuant jusqu'à n'être plus

que l'orteil de lui-même.

(Qui je fus, 1927)

L'ESPACE DU DEDANS (1944) ...

"Les premiers lecteurs de Michaux s'écrièrent que "ce n'était pas là de la poésie". lls avaient raison, à leur manière : l`œuvre de ce poète (nous sommes bien obligés de l'appeler ainsi) est sans doute celle qui accuse la rupture la plus totale avec certaine définition de la poésie traditionnelle", écrit dans sa préface à l'édition Gallimard R.Bertelé : "sa complaisance au sentiment, sa tendance au chant - et son éclatement dans toutes les directions possibles. A partir de cette rupture et de cette volonté d`explorer des domaines nouveaux s`est élaborée pourtant une poésie, en même temps qu'une écriture : toutes d'expérience, d'invention, de création personnelle.

"Il y a mon terrain et moi ; puis il y a l'étranger", est-il dit dans "Mes propriétés". Sur ce terrain exclusif, par l'effet d'un étonnant phénomène d'autogénèse, les mots de tous les jours, les plus concrets en général, comme pour la première fois ont été assemblés - prenant le plus souvent allure de conte ou d'apologue, à mi-chemin entre la chronique et la confidence, explosant soudain, parfois pour l'éclat d'un cri où le métaphysique s'identifie au cénesthésique; mais assemblés avant tout, ces mots, pour rendre compte d'un "évènement" : d'un évènement de la vie intérieure, ici douée d'une plasticité, d'un dynamisme et d'une efficacité exceptionnels et dont les pouvoirs, il faut l'ajouter, sont toujours contrôlés par l'intelligence critique la plus aiguë, animée d'un humour et d'une fantaisie non moins aigus..."

Cette anthologie établie par l'auteur, publiée en 1944, puis en 1966 sous une forme revue et augmentée, contient un choix de textes extraits de "Qui je fus", "Ecuador", "Mes propriétés", "Un certain Plume", "La nuit remue", "Voyage en grande Garabagne", "Lointain intérieur", "Peintures", "Au pays de la magie", "Épreuves, exorcismes", "La vie dans les plis", "Passages, "Lecture", "Face aux verrous", "Misérable miracle", "Paix dans les brisements" ...

UNE VIE DE CHIEN

Je me couche toujours très tôt et fourbu, et cependant on ne relève aucun travail fatigant dans ma journée.

Possible qu'on ne relève rien mais moi, ce qui m'étonne, c'est que je puisse tenir bon jusqu'au soir, et que je ne sois pas obligé d'aller me coucher dès les quatre heures de l'après-midi.

Ce qui me fatigue ainsi, ce sont mes interventions continuelles.

J'ai déjà dit que dans la rue je me battais avec tout le monde; je gifle l'un, je prends les seins aux femmes, et me servant de mon pied comme d'un tentacule, je mets la panique dans les voitures du Métropolitain.

Quant aux livres, ils me harassent par-dessus tout. Je ne laisse pas un mot dans son sens ni même dans sa forme.

Je l'attrape et, après quelques efforts, je le déracine et le détourne définitivement du troupeau de l'auteur.

Dans un chapitre vous avez tout de suite des milliers de phrases et il faut que je les sabote toutes. Cela m'est nécessaire.

Parfois, certains mots restent comme des tours. Je dois m'y prendre à plusieurs reprises et, déjà bien avant dans mes dévastations, tout à coup au détour d'une idée, je revois cette tour. Je ne l'avais donc pas assez abattue, je dois revenir en arrière et lui trouver son poison, et je passe ainsi un temps interminable.

Et le livre lu en entier, je me lamente, car je n'ai rien compris... naturellement. N'ai pu me grossir de rien. Je reste maigre et sec.

Je pensais, n'est-ce pas , que quand j'aurais tout détruit, j'aurais de l'équilibre. Possible. Mais cela tarde, cela tarde bien.

MA VIE S'ARRÊTA

J'étais en plein océan. Nous voguions. Tout à coup le vent tomba. Alors l'océan démasqua sa grandeur, son interminable solitude.

Le vent tomba d'un coup, ma vis fit « toc ». Elle était arrêtée à tout jamais.

Ce fut une après-midi de délire, ce fut après-midi singulière, l'après-midi de « la fiancée se retire ».

Ce fut un moment, un éternel moment, comme la voix de l'homme et sa santé étouffe sans effort les gémissements des microbes affamés, ce fut un moment, et tous les autres moments s'y enfournèrent, s'y envaginèrent, l'un après l'autre, au fur au mesure qu'ils arrivaient, sans fin, sans fin, et je fus roulé dedans, de plus en plus enfoui, sans fin, sans fin.

La jeune fille de Budapest

Dans la brume tiède d'une haleine de jeune fille, j'ai pris place

Je me suis retiré, je n'ai pas quitté ma place.

Ses bras ne pèsent rien. On les rencontre comme l'eau.

Ce qui est fané disparaît devant elle. Il ne reste que ses yeux.

Longues belles herbes, longues belles fleurs croissaient dans notre champ.

Obstacle si léger sur ma poitrine, comme tu t'appuies maintenant.

Tu t'appuies tellement, maintenant que tu n'es plus.

La Mort même peut être exorcisée par la langage,

"Tandis que j'étais dans le froid des approches de la mort, je regardai comme pour la dernière fois les êtres, profondément.

Au contact mortel de ce regard de glace, tout ce qui n'était pas essentiel disparut.

Cependant je les fouaillais, voulant retenir d'eux quelque chose que même la Mort ne pût desserrer.

Ils s'amenuisèrent, et se trouvèrent enfin réduits à une sorte d'alphabet, mais à un alphabet qui eût pu servir dans l'autre monde, dans n'importe quel monde.

Par là, je me soulageai de la peur qu'on ne m'arrachât tout entier à l'univers où j'avais vécu.

Raffermi par cette prise, je le contemplais, invaincu, quand le sang avec la satisfaction, revenant dans mes artérioles et mes veines, lentement je regrimpai le versant ouvert de la vie."

(Exorcismes, Gallimard)

Chant dans le labyrinthe - Il y a dans ce labyrinthe les froid des hivers, la cruauté des événements, toutes les angoisses de ce monde, mais toutes ces souffrances dépassent le contemporain, elles sont la douleur même de l'être humain, menacé et poursuivi par le mort...

Les idées, comme des boucs, étaient dressées les unes contre les autres.

La haine prenait une allure sanitaire. La vieillesse faisait rire et l'enfant fut poussé à mordre.

Le monde était tout drapeau.

Il y avait eu autrefois des hommes prenant leur temps, brûlant paisiblement des bûches de bois dans de vieilles cheminées, lisant des romans délicieux, où ce sont les autres qui souffrent. Ces temps n 'étaient plus.

Les fauteuils, en ce siècle, brûlèrent et le contentement barbelé des riches de ce monde ne se défendait plus.

Il fit froid pour tous cette année. Ce fut le premier hiver total. L'espoir sourdait vaille que vaille.

Mais l'événement s'en foutant comme une brute qui arrachait pansement et chair et drain à la fois, il fallait recommencer à souffrir sans espoir.

De distance en distance apparaissait une lueur, mais la vague de fond qui emporterait le tout ne se levait toujours pas.

Des peuples, les uns gagnaient, les autres crevaient, mais tous restaient emmêlés dans une misère qui faisait le tour de la Terre. Comme la mer ne se fatigue pas de heurter le rivage d'inutiles vagues, ainsi cette grande lutte poussait toujours en avant de nouveaux rangs.

Avances trépidantes qui n'avançaient à rien, retraites éberluées qui finissaient devant le vide, vide.

Jamais on ne vit autant de coups d'épée dans l'eau. Les rêves de l'humanité flottaient au hasard, mais pourtant, mais partout, sous des rivages divers, le Père, le chef, lorsque sa vie autoritaire, comme une rame s'enfonce dans sa famille qui se tait.

Voici qu 'est venue l'Époque dure, plus dure que la dure condition de l'homme.

Elle est venue l'Époque.

Je ferai de leurs maisons des lieux de décombre, dit une voix.

je ferai de leurs familles des hordes terrifiées.

Je ferai de leurs richesses ce que d'une fourrure font les mites, n'en laissant que le spectre,

lequel tombe en poussière au moindre geste.

Je ferai de leur bonheur une sale éponge qu 'il faut jeter, et leurs projets d 'autrefois plus comprimés que le corps de la punaise persécuteront leurs jours et leurs nuits.

Je ferai planer la mort en vérité et en réalité et malheur à qui se trouvera sous ses ailes.

Je culbuterai leurs dieux d'une monstrueuse culbute et dans ses débris éparpillés, ils trouveront des dieux qu 'ils ne savaient pas et dont la perte les fera souffrir encore davantage.

Lugubres, lugubres mois!

Lugubres comme cantonnement inondé par surprise.

Lugubres comme le blockhaus aperçu tout à coup trop tard, trop tard son embrasure mince semblable à un mauvais œil plissé, mais ce qui en sort est autrement pénétrant.

Lugubres comme un croiseur sans escorte aérienne, le soir, près des unités ennemies, tandis qu'on entend des bruits dans le ciel que l'on identifie que trop bien quoiqu'encore faibles, mais ils grossissent si épouvantablement vite et le croiseur s'en va, zigzaguant comme une phrase maladroite qui ne rencontre pas le lit de l'histoire.

Lugubres... et pas finis.

"Quand on a reçu un coup de revolver dans la tête, on est plus raisonnable, on va se coucher" ...

Pour les lecteurs de poésie, les écrivains, les critiques et les universitaires, M. Plume fut une figure centrale de l’œuvre de Michaux, apparût surtout dans le recueil "Plume", précédé de "Lointain intérieur" (1938), et d'autres textes comme "Un certain Plume". Une sorte d’anti-héros, un homme passif, rêveur, inadapté au monde. Son nom même, Plume, évoque la légèreté, la passivité, mais aussi l’écriture.

C'est un homme,

- qui subit le monde plus qu’il ne l’affronte.

- qui est perpétuellement déplacé, heurté, désorienté.

- et qui vit dans une logique absurde, grotesque, surréaliste, mais ne se rebelle jamais.

Est-ce pour cela qu'il ne pouvait espérer franchir la frontière de ce qu'on appelle communément la culture générale grand public.

Plume fut donc, un temps, un alter ego caricatural, une manière pour Michaux de se moquer de lui-même et de sa tendance contemplative. Là où d’autres héros littéraires cherchent à s’affirmer (le surhomme nietzschéen, le héros engagé), Plume s’efface. Michaux était fasciné par les états limites, le flottement, l’impuissance. Plume incarne ce refus du vouloir. Il écrit, dans un passage de Plume : « Il vivait sans dessein, sans projet, comme une bête, mais une bête d’un genre particulier, molle, presque liquide. »

Si Michaux n’a jamais renié Plume, il le voyait comme une étape, un moment de sa vie poétique et spirituelle. Dans ses textes ultérieurs (mescaline, La Vie dans les plis, L’Infini turbulent), il se détournera de cette figure trop passive, attiré par les états plus extrêmes, plus dynamiques. Plume a servi, un temps, à exorciser un infini sentiment d’impuissance ...

UN CERTAIN PLUME (1930)

I - UN HOMME PAISIBLE

Etendant les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur : « Tiens, pensa-t-il, les fourmis l’auront mangé… » et il se rendormit.

Peu après, sa femme l’attrapa et le secoua : « Regarde, dit-elle, fainéant ! Pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. » En effet, un ciel intact s’étendait de tous côtés. « Bah, la chose este faite », pensa-t-il.

Peu après, un bruit de fit entendre. C’était un train qui arrivait sur eux à toute allure. « De l’air pressé qu’il a, pensa-t-il, il arrivera sûrement avant noud » et il se rendormit.

Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. « Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de désagréments ; si ce train pouvait n’être pas passé, j’en serais fort heureux. Mais puisqu’il est déjà passé… » et il se rendormit.

- Voyons, disait le juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée au point qu’on l’ait trouvée partagée en huit morceaux, sans que vous, qui étiez à côté, ayez pu faire un geste pour l’en empêcher, sans même vous en être aperçu. Voilà le mystère. Toute l’affaire est là-dedans.

- Sur ce chemin, je ne peux pas l’aider, pensa Plume, et il se rendormit.

- L’exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter ?

- Excusez-moi, dit-il, je n’ai pas suivi l’affaire. Et il se rendormit.

René Char (1899-1988)

Par la violence, par l'intensité de ses images, Char rénove la poésie moderne, sa poésie est abrupte, hermétique, tout son travail d'écriture consiste à réduire le langage en de fulgurants instantanés. "Si l'absurde est maître ici-bas, je choisis l'absurde, l'antistatique, celui qui me rapproche le plus des chances pathétiques. Je suis homme de berges — creusement et inflammation — ne pouvant l'être toujours de torrent."

Albert Camus en 1957 écrivait : «Cette œuvre est parmi les plus grandes, oui vraiment les plus grandes, que la littérature ait produites. Depuis Apollinaire en tout cas, il n'y a pas eu dans la poésie française, une révolution comparable à celle qu'a accomplie René Char.». René Char rejoignit en 1929 le groupe surréaliste, et écrivit "Ralentir travaux" (1930) en collaboration avec André Breton et Paul Eluard. En 1934, il publie "le Marteau sans maître", œuvre riche en images exubérantes.

Dès 1941, il entra dans la clandestinité et dans la résistance armée et ne publia rien de 1940 à 1944.

Après la Libération, il renonça à toute carrière politique et fit paraître deux recueils qui établirent définitivement sa renommée, "Seuls demeurent" (1945) et "le Poème pulvérisé" (1947), bientôt réunis dans "Fureur et Mystère" (1948). "Les Feuillets d'Hypnos" (1946), un carnet d'aphorismes, de réflexions, d'extraits de lettres, est le fruit de son engagement pendant la guerre. Char publia régulièrement pendant les années suivantes des recueils de poèmes (les Matinaux, 1950; Recherche de la base et du sommet, 1955; la Parole en archipel, 1962; le Nu perdu, 1971; Aromates chasseurs, 1976). En 1978, il s'installa définitivement non loin de l'Isle-sur-la-Sorgue, dans sa maison des Busclats, où il mourut en 1988.

Commune présence

(Le Marteau sans maître, 1934)

Tu es pressé d'écrire,

Comme si tu étais en retard sur la vie.

S'il en est ainsi fais cortège à tes sources.

Hâte-toi.

Hâte-toi de transmettre

Ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance.

Effectivement tu es en retard sur la vie,

La vie inexprimable,

La seule en fin de compte à laquelle tu acceptes de t'unir,

Celle qui t'est refusée chaque jour par les êtres et par les choses,

Dont tu obtiens péniblement de-ci de-là quelques fragments décharnés

Au bout de combats sans merci.

Hors d'elle, tout n'est qu'agonie soumise, fin grossière.

Si tu rencontres la mort durant ton labeur,

Reçois-là comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride,

En t'inclinant.

Si tu veux rire,

Offre ta soumission,

Jamais tes armes.

Tu as été créé pour des moments peu communs.

Modifie-toi, disparais sans regret

Au gré de la rigueur suave.

Quartier suivant quartier la liquidation du monde se poursuit

Sans interruption,

Sans égarement.

Essaime la poussière

Nul ne décèlera votre union.

(Le visage nuptial, 1944)

À présent disparais, mon escorte, debout dans la distance;

La douceur du nombre vient de se détruire.

Congé à vous, mes alliés, mes violents, mes indices.

Tout vous entraîne, tristesse obséquieuse.

J'aime.

L'eau est lourde à un jour de la source.

La parcelle vermeille franchit ses lentes branches à ton front,

dimension rassurée.

Et moi semblable à toi,

Avec la paille en fleur au bord du ciel criant ton nom,

J'abats les vestiges,

Atteint, sain de clarté.

Tu rends fraîche la servitude qui se dévore le dos;

Risée de la nuit, arrête ce charroi lugubre

De voix vitreuses, de départs lapidés.

Tôt soustrait au flux des lésions inventives

(La pioche de l'aigle lance haut le sang évasé)

Sur un destin présent j'ai mené mes franchises

Vers l'azur multivalve, la granitique dissidence.

Ô voûte d'effusion sur la couronne de son ventre,

Murmure de dot noire!

Ô mouvement tari de sa diction!

Nativité, guidez les insoumis, qu'ils découvrent leur base,

L'amande croyable au lendemain neuf.

Le soir a fermé sa plaie de corsaire où voyageaient les fusées

vagues parmi la peur soutenue des chiens.

Au passé les micas du deuil sur ton visage.

Vitre inextinguible: mon souffle affleurait déjà l'amitié

de ta blessure,

Armait ta royauté inapparente.

Et des lèvres du brouillard descendit notre plaisir

au seuil de dune, au toit d'acier.

La conscience augmentait l'appareil frémissant de ta permanence;

La simplicité fidèle s'étendit partout.

MARTHE (Gallimard) - A mi-chemin d'une mystérieuse évocation féminine et de la présence d'un monde presque symbolique, ce poème s'achève sur l'affirmation vitale d'une ineffable liberté ("le Poème pulvérisé").

"Marthe que ces vieux murs ne peuvent pas s'approprier, fontaine où se mire ma monarchie solitaire, comment pourrais-je jamais vous oublier puisque je n'ai pas à me souvenir de vous : vous êtes le présent qui s'accumule. Nous nous unirons sans avoir à nous aborder à nous prévoir, comme deux pavots font en amour une anémone.

Je n'entrerai pas dans votre cœur pour limiter sa mémoire. Je ne retiendrai pas votre bouche pour l'empêcher de s'entr'ouvrir sur le bleu de l'air et la soif de partir. Je veux être pour vous la liberté et le vent de la vie qui passe le seuil de toujours avant que la nuit ne devienne introuvable."

Artine (José Corti) - Objets hétéroclites, mystérieux personnages, monde étrange en attente d'un avenir menaçant..

"Dans le lit qu'on m'avait préparé, il y avait : un animal sanguinolent et meurtri, de la taille d'une brioche, un tuyau de plomb, une rafale de vent, un coquillage glacé, une cartouche tirée, deux doigts d'un gant, une tache d'huile, il n'y avait pas de porte de prison, il y avait le goût de l'amertume, un diamant de vitrier, un cheveu, un jour, une chaise cassée, un ver à soie, l'objet volé, une chaîne de pardessus, une mouche verte apprivoisée, une branche de, corail, un clou de cordonnier, une roue d'omnibus.

Le livre ouvert sur le genoux d'Artine était seulement lisible les jours sombres. A intervalles réguliers les héros venaient apprendre les malheurs qui allaient à nouveau fondre sur eux, les voies multiples et terrifiantes dans lesquelles leur irréprochable destinée allait à nouveau s'engager. Uniquement soucieux de la Fatalité ils étaient pour la plupart d'un physique agréable. Ils se déplaçaient avec lenteur, se montraient peu loquaces. Ils exprimaient leurs désirs à l'aide de larges mouvements de tête imprévisibles. Ils paraissaient, en outre, s'ignorer totalement entre eux."

Dans la poésie de René Char, même l'amour implique une tension extrême et une angoisse métaphysique, son accomplissement suppose encore des lendemains difficiles et des sommets qu'il faudra recommencer à franchir....

"Tu es mon amour depuis tant d 'années

Mon vertige devant tant d 'attente,

Que rien ne peut vieillir, froidir,

Même ce qui nous est étranger,

Et mes éclipses et mes retours.

Fermée comme un volet de buis

Une extrême chance compacte

Est notre chaîne de montagnes

Notre comprimante splendeur.

Je dis chance, ô ma martelée;

Chacun de nous peut recevoir

La. part de mystère de l'autre

Sans en répandre le secret;

Et la douleur qui vient d 'ailleurs

Trouve enfin sa séparation

Dans la chair de notre unité,

Trouve enfin sa route solaire

Au centre de notre nuée

Qu'elle déchire et recommence.

Je dis chance comme je le sens

Tu as élevé le sommet

Que devra franchir mon attente

Quand demain disparaîtra.

Jean Paulhan (1884-1968)

Jean Paulhan, "éminence grise de la littérature" (directeur de la Nouvelle Revue française, à partir de 1925), critique et essayiste, était "traversé

par une inquiétude du langage" : il entend observer en effet les faits du langage, en dégager des lois objectives, creuser les articulations entre les mots et les idées, leur

interchangeabilité, et sa propre oeuvre, soigneusement dissimulée, vit de l'amour du paradoxe, de l'équivoque, de la fausse ingénuité : "Jacob Cow le pirate ou Si les mots sont des signes"

(1921); "Entretien sur des faits divers", 1930; " les Fleurs de Tarbes ou la Terreur dans les lettres" (1941) ; "Clefs de la poésie", 1944 ; "la Preuve par l'étymologie", 1953 ; "les

Incertitudes du langage", 1970.

Sa vie est en résonance avec son parcours intellectuel : né à Nîmes, fils du philosophe Frédéric Paulhan, professeur, colon et chercheur d'or à Madagascar, professeur aux Langues orientales, combattant de 14, secrétaire de La Nouvelle Revue française, résistant actif pendant la Seconde Guerre mondiale mais refusant le terrorisme bien-pensant de la Libération (Lettre aux directeurs de la Résistance, 1953), ses courts récits psychologiques sont autant de labyrinthes où seul le langage parle au langage. Boris Vian, dans "l'Automne à Pékin", se chargera de le caricaturer sous le personnage du ridicule président du Conseil d'Administration de la société qui bâtit un chemin de fer en Exopotamie, le Baron Ursus de Jeanpolent...

Les Fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres (1941)

«L'auteur voudrait découvrir s'il n'existerait pas, des mots au sens et du langage brut à la pensée, des rapports réguliers et à proprement parler des

lois - dont la littérature évidemment tirerait grand profit [...] C'est à de telles lois en effet que se réfère ouvertement tout écrivain, sitôt qu'il juge et tranche [...] Ainsi les linguistes

et métaphysiciens ont-ils soutenu tantôt (avec les Rhétoriqueurs) que la pensée procédait des mots, tantôt (avec les Romantiques et Terroristes) les mots de la pensée - toutes opinions

apparemment fondées sur les faits, patientes, savantes, et néanmoins si lâches et contradictoires qu'elles donnent un grand désir de les dépasser. L'art que j'imagine avouerait naïvement que l'on

parle, et l'on écrit, pour se faire entendre. Il ajouterait qu'il n'est point d'obstacle à cette communion plus gênant qu'un certain souci des mots. Puis, qu'il est malaisé de persécuter ce souci

une fois formé, quand il a pris allure de mythe ; mais qu'il est expédient au contraire de prendre les devants et l'empêcher de naître.» Jean Paulhan.

Paulhan entend affronter la violence symbolique exercée par le langage,

- dénoncer le dogmatisme littéraire (montrer que la condamnation systématique du cliché mène à une impasse esthétique et idéologique, à une véritable « terreur » paralysant la création littéraire).

- réhabiliter les formes conventionnelles du langage (souligner l’importance paradoxale des clichés et lieux communs dans la création littéraire, montrant leur caractère essentiel pour l’expression littéraire authentique, vivante, voire subversive).

- et promouvoir une conscience dialectique (défendre une conception plus équilibrée et nuancée du langage littéraire, qui assume lucidement ses contradictions internes, oscillant constamment entre tradition et innovation).

Il part pour ce faire du constat d’un malaise profond qui affecte la littérature française, caractérisé par une peur des lieux communs et des clichés, peur qui conduit paradoxalement à une forme de paralysie créatrice.

Cette peur, c’est ce qu’il nomme la « Terreur » dans les lettres.

- Critique de la Terreur littéraire - Paulhan analyse l’attitude critique qui condamne systématiquement les lieux communs, jugés superficiels ou insincères. Cette posture, héritée en partie du romantisme puis renforcée par les avant-gardes, entend rejeter les conventions langagières, considérées comme « impures » ou mortes. Ici, Paulhan montre que ce rejet systématique des clichés ne mène pas nécessairement à une littérature plus originale ou authentique, mais plutôt à un appauvrissement paradoxal, à une impasse esthétique.

- Défense des lieux communs (les « Fleurs de Tarbes »)

Cette partie centrale renverse la perspective en soulignant l’utilité paradoxale des clichés, formules toutes faites et autres expressions conventionnelles : ces « Fleurs de Tarbes » (nom venant des rhétoriciens tarbais adeptes des formules toutes faites) ne sont pas à condamner mais constituent la condition même de l’expression littéraire.

Paulhan suggère que la littérature repose nécessairement sur des conventions linguistiques partagées : le cliché est une ressource fondamentale pour l’expression, permettant la communication, mais aussi paradoxalement l’innovation stylistique par jeu dialectique avec les conventions établies.

- Et synthèse dialectique - Paulhan cherche une voie médiane qui reconnaît la nécessité dialectique du cliché et de la liberté expressive. Il propose une littérature consciente de sa dépendance aux formes conventionnelles, mais capable d’en jouer librement. Cette prise de conscience permettrait à l’écrivain de surmonter la « Terreur » tout en renouvelant les possibilités créatives du langage.

"Les Fleurs de Tarbes" peut être rapproché des œuvres poétiques de Michaux et de Char, car tous trois partagent :

- Une critique du langage ordinaire (« lieux communs », « clichés »).

- Une réflexion sur la violence inhérente à l’usage des mots.

- Une dialectique subtile entre innovation et tradition.

- Une dimension implicite de résistance politique et esthétique.

Mais Paulhan théorise et conceptualise, il ne prône jamais l’abandon total des clichés, mais leur usage dialectique conscient. Michaux et Char, quant à eux, dans leur pratique, les combattent ou les transforment radicalement...

Ainsi Henri Michaux cherchait constamment à dépasser les limites du langage ordinaire, à rompre avec les lieux communs par l’invention d’une langue nouvelle (poésie expérimentale, glossolalies, calligraphies poétiques) : cette tentative pourrait être vue comme relevant paradoxalement de cette « terreur » critiquée par Paulhan, puisque Michaux refuse souvent les conventions linguistiques classiques, mais il aboutit en même temps à la création de formes qui se stabilisent en nouveaux clichés personnels, faisant écho aux paradoxes décrits par Paulhan...

Lors de sa parution en 1941 (dans un contexte complexe d'occupation et de censure en France), la subtilité dialectique de Paulhan n’a pas toujours été pleinement comprise : perçu par certains comme une simple apologie conservatrice des clichés ou comme une critique absurde des avant-gardes littéraires, ce n’est qu’avec le temps, notamment dans les années 1950-60, que l’ouvrage a été reconnu dans toute sa finesse argumentative. Des figures majeures telles que Roland Barthes, Maurice Blanchot, Jacques Derrida, et Gérard Genette l’ont identifié comme une contribution essentielle à la théorie littéraire, particulièrement en tant qu’analyse précurseur du formalisme structuraliste et de la déconstruction.

Braque le patron (1952)

Amateur d'art, Jean Paulhan aime le cubisme et tâche de définir les rapports complexes entre sens et non-sens. «Braque est patient. Son visage, si

humble qu’il semble avoir vu la paix. Mais l’épaule est d’un bûcheron ; et la taille d’un géant. "Il faut avoir le temps, dit-il, d’y songer." En effet, il s’assoit. Puis : "Quand j’étais jeune,

je n’imaginais pas que l’on pût peindre sans modèle. Ça m’est venu peu à peu. Faire un portrait! Et d’une femme en robe de soirée, par exemple. Non, je n’ai pas l’esprit assez dominateur." Il

s’explique : "Le portrait, c’est dangereux. Il faut faire semblant de songer à son modèle. On se presse. On répond avant même que la question soit posée. On a des idées." Les idées, pour Braque,

ce n’est pas un compliment. Quand les gens disent d’un peintre qu’il est intelligent, méfiance.» Et Paulhan persévèrera sur le chemin

de cette peinture qui semble refuser la réalité en l'état : Fautrier l'enragé, 1946-1948 ; l'Art informel, 1962). Et en 1944, c'est lui qui lancera Dubuffet...

Anne Cécile Desclos, dite Dominique Aury alias Pauline Réage (1907-1998), fut pendant un quart de siècle une femme influente de l'édition française (NRF) orientant la production littéraire de l'après-guerre dans un sens volontairement moderniste. Elle fut aussi la "compagne clandestine" de Jean Paulhan et plus encore l'une des initiatrice de la littérature libertine féminine avec "Histoire d'O" (1954, 1969), préfacé par Paulhan mais dont elle n'avouera être l'auteur qu'à 87 ans.

Au centre de la vie intellectuelle française de 1927 à 1957, et parmi les premières femmes journalistes de combat, passée de la mouvance d'extrême droite à

la Résistance, sa vie particulièrement tumultueuse est traversée de nombre de liaisons (Thierry Maulnier, Maurice Blanchot, Bernard Milleret, Edith Thomas..) qui lui fourniront matière à

inspiration : "soumise avec les hommes et conquérante avec les femmes".

Pour l'amour de son amant René, O se laisse conduire dans un étrange château de Roissy. Nue, enchaînée, elle se donne corps et âme, acceptant viols,

supplices et humiliations comme autant de preuves de sa passion pour son amant. Après quinze jours de ce traitement sadomasochiste, vécu entre rêve et cauchemar, où le seul plaisir semble celui

d'appartenir corps et âme à quelqu'un, la jeune femme, libérée, se livre sans réserve à sir Stephen, l'Anglais «au regard gris et droit», l'ami déifié de René.