- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

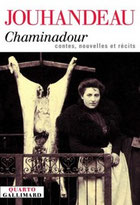

Marcel Jouhandeau (1888-1979), "La Jeunesse de Théophile" (1921), "Les Pincengrain" (1924), "Monsieur Godeau intime" (1925),

"Prudence Hautechaume" (1927), "Monsieur Godeau marié" (1933), "Élise" (1933), "Chaminadour" (1934-1941, recueil de textes), "Chroniques maritales" (1938), "De l'Abjection" (1939), "Nouveaux

Chroniques maritales" (1943), "Essai sur moi-même" (1946), "Mémorial" (1948), "Élise architecte" (1951), "Le Parricide imaginaire" (1952), "Carnets de l'écrivain" (1957), "Journaliers"

(1961-1978, multiples volumes), "L'Arrière-monde" (1971), "L'Âme de Pénitente" (posthume, 1982) - ......

Last update : 2024/12/12 -

Marcel Jouhandeau est de ces écrivains qui scrute l’âme, la faute, la tentation, la grâce, la honte, catholique fervent, mais homosexuel assumé, moraliste, mais parfois compromis politiquement, son obsession pour la dualité (bien/mal, foi/péché, amour/haine) qu'il met écriture avec une franchise déroutante est d'une modernité troublante.

Il montre que l'être humain n'est pas une unité, mais un champ de bataille. Il a montré comment le matériau le plus humble (une dispute de ménage, un commerçant de province) peut devenir, par le travail de l'écriture, un sujet de littérature universel.

La littérature française a souvent produit ce type d’écrivains “trop lucides”, où la confession devient littérature et la faute devient matière esthétique, Rousseau, Baudelaire, Gide, Genet… Jouhandeau s’inscrit dans cette lignée, mais avec une tonalité à la fois plus provinciale et plus mystique.

Henry de Montherlant (1895-1972) et Marcel Jouhandeau (1888-1979) ont tous deux fait de leur vie la matière première de leur œuvre. Ils sont les héros et les sujets quasi exclusifs de leurs livres. Le rapprochement de Montherlant et de Jouhandeau éclaire une certaine tradition littéraire française du XXe siècle : celle de l'écrivain qui, refusant les conventions bourgeoises et la psychologie simpliste, plonge dans les abîmes de sa propre nature contradictoire pour en faire la source d'une œuvre à la fois superbe et troublante. Ils sont les dignes héritiers des moralistes du XVIIe siècle, mais observant leur âme avec une lucidité et une exposition de soi qui annoncent les confessions modernes...

- Montherlant a créé un personnage public fondé sur des valeurs de courage, de mépris, de hauteur et d'anticonformisme. Que ce soit dans ses romans (Les Jeunes Filles, Le Chaos et la Nuit), son théâtre (La Reine morte, Le Maître de Santiago) ou ses essais (Service inutile), il s'y peint en aristocrate solitaire, en contempteur de son époque.

- Jouhandeau a poussé l'autofiction encore plus loin, faisant de son mariage avec "Élise" (la danseuse Caryathis), de ses amours clandestins et de la chronique de sa petite ville de Guéret ("Chaminadour") le théâtre d'une exploration minutieuse et souvent scandaleuse de son âme. Son œuvre est une confession permanente, un journal intime publié.

- Montherlant a théorisé la nécessité de cultiver en soi les pôles opposés (l'action et la contemplation, la sensualité et l'ascétisme, l'orgueil et l'abnégation). Son fameux "Je suis un composé de contradictoires" résume cette posture. On le voit dans l'opposition entre le torero et le mystique, entre le soldat et l'écrivain.

- Jouhandeau est rongé par le conflit entre "L'Imposteur" (titre d'un de ses livres) et le "croyant". Catholique fervent et pratiquant, il est en même temps habité par ce qu'il appelle son "démon", qui le pousse vers le péché, la transgression homosexuelle et la description du Mal. Sa vie et son œuvre sont un combat perpétuel entre la sainteté et la damnation ...

Ils partagent un décalage frappant entre la forme et le fond.

Leur style est d'une grande pureté classique, héritière du XVIIe siècle français. La phrase de Montherlant est ample, orgueilleuse et sculpturale ; celle de Jouhandeau, plus ciselée, précise et incisive. Tous deux écrivent une langue magnifique, maîtrisée et "éternelle". Leur contenu, en revanche, est souvent provocateur, cru, voire scandaleux pour leur époque. Montherlant affiche son mépris des femmes et de la démocratie ; Jouhandeau expose sans fard ses turpitudes sexuelles et ses trahisons conjugales. Ce contraste entre la beauté formelle et la laideur morale assumée est une caractéristique majeure de leur art.

Bien que très différents, leur parcours spirituel est central...

- Montherlant, issu d'une famille catholique, a souvent eu une relation conflictuelle avec la foi. Il en retire une morale stoïcienne et une fascination pour les figures de mystiques et de saints orgueilleux (comme dans Le Maître de Santiago), mais rejette souvent l'humilité chrétienne.

- Jouhandeau est un catholique tourmenté, pour qui la foi est le cadre même de son drame intérieur. Le péché n'a de sens que parce que Dieu existe. Ses écrits sont une longue lutte théologique avec sa propre nature pécheresse.

Mais leurs différences sont tout aussi significatives ...

- Montherlant se situe sur la scène du monde, dans la tradition des héros et des grands mythes. Jouhandeau se confine au microcosme de Guéret et de son foyer, transformant l'anecdote en parabole universelle. Montherlant incarne la fierté et le mépris. Jouhandeau cultive souvent l'humiliation et l'abaissement comme voies d'accès à une vérité plus profonde.

- Leur position pendant la Seconde Guerre mondiale les oppose. Montherlant a eu des sympathies pour le régime de Vichy et une attitude ambiguë. Jouhandeau a commis l'erreur irréparable de participer à un voyage d'écrivains en Allemagne nazie en 1941, ce qui lui a valu un opprobre durable.

(Marcel Jouhandeau et Élise Toulemon, un double portrait oeuvre d'Édouard Georges Mac-Avoy (1905-1991) en 1957).

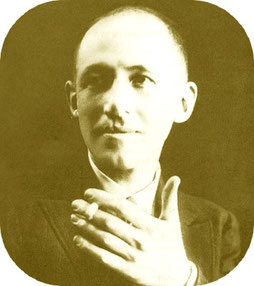

Marcel Jouhandeau (1888-1979)

Marcel Jouhandeau naît le 26 juillet 1888 à Guéret, dans la Creuse. Il est le fils unique de Marcel Prosper Jouhandeau, un homme sanguin, autoritaire et dominateur, boucher de profession, qui incarnait la force physique, la virilité brutale, et d'Élise Limousin, décrite comme plus effacée, sensible et mélancolique. Elle était musicienne, touchant de l'orgue à l'église, et semblait vivre dans l'ombre de son mari volcanique. Elle était l'objet d'un amour possessif de la part de son fils, qui voyait en elle une figure de victime. Jouhandeau recomposera la réalité pour servir son propre drame intérieur et sa mythologie personnelle.

Dans son œuvre, et particulièrement dans son « Journal » et ses textes autobiographiques, il opère un renversement total : il érigera sa mère en figure autoritaire, castratrice et possessive. Elle devient la source de l'interdit, la gardienne étouffante de la morale, celle dont il faut se libérer pour exister et, surtout, pour assouvir ses désirs. Cette image sera bien plus utile à son récit de conflit intérieur que celle d'une mère douce et effacée. Elle incarne la Loi, l'Église, la Morale sociale qui s'opposent à ses pulsions homosexuelles. Inversement, son père, pourtant si redouté dans la réalité, sera souvent décrit dans ses écrits avec une certaine tendresse, comme un homme simple, pieux et plutôt victime de la personnalité de sa femme. Il représente une forme de pureté primitive, une foi innocente qui contraste avec les tourments complexes de son fils. Jouhandeau n'entend pas écrire une chronique objective, mais reconstruire un mythe familial où chaque parent endosse un rôle archétypal dans le drame de sa conscience. Et toute l'œuvre de Jouhandeau est une autofiction avant l'heure. Les personnages de "Monsieur Godeau" (son double), de "Chaminadour" (Guéret) et de ses parents sont des figures retravaillées pour servir une œuvre cohérente sur le Bien, le Mal, la Grâce et le Péché.

Élevé dans un catholicisme fervent, il sera profondément marqué par la notion de péché et le désir de pureté. Il fréquente l'école des Frères et se destine un temps à la prêtrise. Cette éducation religieuse constituera la grille de lecture principale de toute son existence : il ne se percevra jamais comme un simple libertin, mais comme un pécheur en lutte contre Dieu. Elevé par des femmes, sa grand-mère Blanchet qui était boulangère, à l'âge de sa première communion, il devient inséparable d'une jeune fille qui révèlera à Marcel les textes spirituels qui auront sur lui une influence décisive. Adolescent, une dame mûre, dévote et mystique, Mme Alban, s'empare de son esprit. Libéré d'elle, il gagne Paris en 1908. C'est durant son adolescence et ses années d'études à Paris (au lycée Henri-IV, puis à la Faculté des Lettres) qu'il prend conscience de ses désirs homosexuels. Cette révélation est vécue comme une fatalité, une "inclination satanique" qui entre en conflit direct avec sa foi, forgeant le noyau de son drame intérieur.

Reçu à l'agrégation d'allemand, il devient professeur au lycée de Coutances, puis au Cours privé Saint-Louis à Paris, profession qu'il exercera jusqu'en 1949. Cette carrière stable contraste violemment avec son agitation intérieure. En avril 1914, le premières pages de "La Jeunesse de Théophile" furent rédigés, mène une vie monacale et studieuse, se perfectionne dans la langue grecque classique et prend des notes pour ce qui deviendra "Monsieur Godeau intime". En 1919, il livre la première partie de "La Jeunesse de Théophile" aux éditions de La Nouvelle Revue Française, six mois plus tard, on lui réclame la seconde partie, le livre complet paraît en 1921, dès lors il ne cessera de publier.

La publication de "Pincengrain" en 1924 provoque un scandale à Guéret car il est facile de mettre un nom véritable sur tous les personnages présentés, il en sera de même pour "Prudence Haute chaume" (1927) et les contes de "Chamadour" (1934). La "Duchesse", la veuve, une femme très riche et très belle, d'un de ses camarades du Lycée Henri IV, accueille chaque soir le jeune écrivain et voyage avec elle, redevenant un "Amateur d'imprudences" se livrant à de secrètes aventures, jusqu'en 1928 ...

Ce court récit, publié alors que l'auteur n'a que 36 ans, déclenche un scandale immédiat dans sa ville natale de Guéret (dans la Creuse), où il est né et a vécu jusqu'à son départ pour Paris.Le personnage principal, Pincengrain est un homme complexe, tourmenté et méprisant. Il est présenté comme un être partagé entre ses aspirations spirituelles et ses pulsions charnelles, son intelligence aiguë et son ennui profond pour la médiocrité provinciale.

Jouhandeau dépeint sa ville natale sous un jour impitoyable. Il en fait le théâtre de la mesquinerie, de l'hypocrisie bourgeoise, de la bêtise et de la vie étriquée de la province française. L'auteur croque avec une cruauté virtuose les habitants – notables, commerçants, membres du clergé – les rendant souvent grotesques et ridicules.

L'auteur, issu d'une famille de commerçants respectée (son père était maréchal-ferrant), était considéré comme un "enfant du pays". Son livre a été perçu comme une trahison monumentale, un acte d'ingratitude envers ceux qui l'avaient connu et élevé.

PREMIÈRE PARTIE - La faute de Pincengrain - I -

– « Encore une, mon gendre, qui n'a pas su porter le mariage. Il y faut mettre tant de sensibilité et d'esprit. »

Maman Lecœur jette cette parole devant sa fille. Elle revient de l'enterrement d'une jeune femme, où Pincengrain l'accompagnait.

Bien prise dans sa visite pailletée de jais, sous son petit chapeau en taffetas, Maman Lecœur paraît être une bourgeoise qui friserait la noblesse, à cause de la simplicité dans la recherche de sa toilette et de la distinction de son nez. Elle est seulement fille et veuve de gardes-forestiers. Son père et son mari ont bien voulu se tuer au travail quotidien pour elle.

Maman Lecœur est fluette, guindée. Son gendre lui ressemble comme un fils ne ressemble pas toujours à sa mère. Leurs mains et leur visage luisent et s'insinuent au-devant de leur regard qui reluit davantage et vous a percés.

On a malgré ses cinquante ans des coquetteries de vierge. On entre toujours pour le principe et par tradition en rivalité avec toutes les femmes de la terre, même avec sa propre fille.

Il faut que Monsieur le Curé puisse dire de Maman Lecœur qu'elle est très distinguée et que son gendre le pense toujours.

« Il faut parer le personnage qu'on doit faire, poursuit Maman Lecœur en s'adressant à sa fille directement, – jouer avec une espèce de génie, un peu de malice et beaucoup d'amour son petit rôle, – s'habituer à la bonne ruse comme aux pires roueries sentimentales, – paraître toujours belle et plus désirable, – être trois fois femme pour rester la femme de quelqu'un toute sa vie. C'est ce que je dis souvent à Clorinde.

– Pourquoi dites-vous cela à Clorinde ? » interrompt M. Pincengrain, qui n'approuve pas encore tout à fait sa belle-mère.

II - Le soir, Madame et Monsieur Pincengrain sont assis de chaque côté de la cheminée dans la grande arrière-boutique de leur épicerie. Madame Pincengrain tient petit Robert sur ses genoux, Monsieur Pincengrain petite Véronique. Les anges dorment. A l'écart jouent deux diablotins qu'on aime à peine.

– « Quelle créature extraordinaire est notre Véronique, dit Pincengrain. Brunette si mince... je crains de la briser quand je l'habille, et sa peur du mal m'impressionne. Je n'ose pas lui faire seulement une remarque dans le pressentiment du remords et de la résolution que je vais faire naître au cœur de l'enfant.

– Robert m'a dit..., conte Madame Pincengrain avec mystère, tu ne devinerais pas ?... ce matin parce que je le porte toujours : quand je serai grand et que tu seras toute petite, je te porterai. En revenant de promenade il se retournait souvent dans sa voiture pour me voir. Je le grondais. Alors il m'a dit que j'étais trop belle, qu'il se marierait avec moi, puis tout de suite après, comme si c'était la même chose, qu'il se ferait prêtre et que nous bâtirions des églises pareilles à Notre-Dame de Reims.

– La recette n'a pas été brillante aujourd'hui, soupire Pincengrain. Je vais avoir besoin de trois cents francs pour l'affichage.

– Pincengrain, Pincengrain, si j'avais su me plaindre une seule fois, je me fâcherais ce soir. Il y a deux ans nous parlions de nous, de Robert et de Véronique bien tranquillement toute la veillée. Mais voilà que la politique s'est glissée dans notre seul moment de repos et l'empoisonne. »

III -

– « Ces mille francs sont à vous, mon gendre. Il me faut être raisonnable. Vous vous donnez bien la peine d'être parfait depuis le matin jusqu'au soir avec ma fille et avec moi. Ce sont les derniers francs que j'aie. Faites-moi le billet promis pour la rente que vous me devrez servir. »

Pincengrain maugrée pour la rente et le mensonge. Maman Lecœur garde certainement encore beaucoup d'« espèces » couchées entre ses draps marqués d'un grand L. Il se réjouit tout de même du service qu'on lui rend, – jusqu'à ce qu'il se prenne à craindre que Maman Lecœur eût dit vrai, que ce soit la fin d'un trésor inépuisable..."

L'œuvre de Jouhandeau est prolifique (plus d'une centaine de volumes) et embrasse divers genres, mais elle est toute entière centrée sur quelques thèmes obsessionnels ...

- Guéret, transfigurée en "Chaminadour", est le théâtre de la plupart de ses récits. Il y dépeint la petite bourgeoisie de province avec un œil cruel et incisif, mêlant le réalisme à une dimension presque mythique. Les habitants deviennent les archétypes de la mesquinerie, de l'hypocrisie, mais aussi d'une certaine grandeur pathétique.

- L'autobiographie comme confession : Dès les années 1920 avec des ouvrages comme « La Jeunesse de Théophile » (1921) et surtout « Monsieur Godeau marié » (1933), il fait de sa vie le sujet principal. Il explore sans complaisance ses tentations, ses fautes, ses lâchetés. Son style, classique, précis et d'une grande densité, contraste avec la violence des sentiments décrits.

- Le Journal : Son « Journal », commencé en 1914 et publié par fragments tout au long de sa vie, est l'œuvre la plus monumentale. C'est le laboratoire de son âme, où il note ses rêves, ses désirs, ses remords, ses observations sur le monde et ses démêlés conjugaux. C'est une plongée vertigineuse dans l'introspection.

La vie et l'œuvre de Jouhandeau sont émaillées de scandales qui ont durablement entaché sa réputation ...

- La Collaboration et l'antisémitisme : C'est la partie la plus sombre de son héritage. Durant l'Occupation, Jouhandeau publie des textes dans des journaux collaborationnistes comme « La Gerbe » ou « Je suis partout ». Il participe même, en 1941, à un voyage d'écrivains français en Allemagne, invité par Goebbels. Bien qu'il ne soit pas un idéologue nazi, ses écrits de l'époque contiennent des passages antisémites et une compromission active avec le régime de Vichy. Après la guerre, il est brièvement inquiété et son œuvre est interdite de publication jusqu'en 1949. Il tentera, de manière souvent jugée insuffisante, de justifier ces actes par de la naïveté ou un pacifisme mal orienté.

- L'Exhibitionnisme du Moi : Jouhandeau a poussé l'autofiction à un degré extrême, publiant des récits de ses expériences homosexuelles (« Chroniques maritales ») et des détails intimes de sa vie conjugale. Cet exhibitionnisme a été perçu par certains comme une forme de narcissisme morbide ou de cynisme, et par d'autres comme un acte de courage littéraire radical.

En 1929, il épouse Élise Toulemon, une danseuse de music-hall connue sous le nom de Caryathis et rencontrée chez leur amie commune, le peintre Marie Laurencin. Comme lui, cette femme avait atteint la quarantaine ...

Elle avait créé "La Belle Excentrique" d'Erik Satie et partagé pendant dix ans la vie du comédien Charles Dullin. Max Jacob et Cocteau comptaient parmi ses familiers. Ce mariage sera le grand roman de sa vie et le sujet inépuisable de son œuvre. Leur union est un mélange explosif d'amour, de haine, de jalousie et de dépendance mutuelle. C'est en 1935 qu'Elise eut la certitude d'avoir perdu son pari de sauver du vice son mari. Au moment où parut son traité 'De l'abjection" (1939), il était devenu un nouvel homme, celui qui prononcera "L'Eloge de la volupté " (1952)...

Jouhandeau décrit Élise comme une créature démoniaque et sublime, une "sainte de l'enfer" qui le martyrise mais qui est aussi son seul recours contre ses propres démons, notamment son homosexualité. Il transforme leurs disputes, leurs scènes de ménage et leurs réconciliations en une vaste comédie humaine, à la fois tragique et burlesque. Ce couple impossible devient une allégorie de la condition humaine, déchirée entre le ciel et la terre. Il avait pris sa retraite de professeur en 1949, plus rien ne le retint de vivre sans le moindre masque, et ce sont ses livres consacrés au récit de sa vie avec Elise qui lui valurent de connaître les faveurs d'un public étendu : "Monsieur Godeau marié" (1933), "Chroniques maritales" (1938), "Scènes de la vie conjugale" (1938), "L'Imposteur", lancé par Grasset en 1950, "Elise architecte" (1951), "Ménagerie domestique" (1948)...

Malgré les controverses, Jouhandeau a été admiré par des écrivains majeurs tels que François Mauriac, Jean Cocteau, André Gide et, plus tard, Roland Barthes ou Hervé Guibert. Ce dernier voyait en lui un précurseur de l'écriture du moi et de la confession homosexuelle. Aujourd'hui, la lecture de Jouhandeau est difficilement dissociable de son engagement collaborationniste. La critique contemporaine est partagée : d'un côté, on reconnaît la puissance de son style et l'audace de son entreprise autobiographique ; de l'autre, on ne peut ignorer l'ombre de la compromission politique et morale.

Marcel Jouhandeau reste l'homme des paradoxes : un catholique hanté par le péché et homosexuel ; un moraliste qui a pactisé avec le mal politique ; un écrivain de la province qui a fréquenté l'avant-garde parisienne ; un mari qui a fait de sa femme à la fois son bourreau et sa muse.

Il meurt le 7 avril 1979 à Rueil-Malmaison, laissant derrière lui une œuvre qui, comme sa personne, continue de diviser et de fasciner, tant elle plonge avec une sincérité impitoyable dans les abîmes de l'âme humaine.

"La Jeunesse de Théophile" (1921)

Roman largement autobiographique, il décrit l'enfance et l'adolescence d'un jeune garçon à "Chaminadour" (son nom fictif pour Guéret), tiraillé entre la piété de sa mère et les tentations de la chair. Il pose d'emblée le conflit fondateur de toute son œuvre : la lutte entre l'ange et le démon. Le premier ouvrage majeur de Jouhandeau, celui qui impose son style et annonce les thèmes obsessionnels de toute son œuvre future. Publié alors qu'il a 33 ans, ce récit semi-autobiographique est le terreau littéraire où germent "Chaminadour", le cycle de "Monsieur Godeau" et les tourments personnels de l'auteur. C'est un texte de formation, autant pour le personnage que pour l'écrivain lui-même.

Le livre retrace les années de formation de Théophile, double à peine voilé de Jouhandeau, depuis son enfance à "Chaminadour" (Guéret) jusqu'à son départ pour Paris et ses premières années d'enseignement. Le récit est centré sur la vie intérieure du protagoniste, marquée par plusieurs conflits fondateurs ...

- Le conflit familial : Il est tiraillé entre un père boucher, simple et pieux, et une mère autoritaire et possessive, qui incarne une morale étouffante.

- Le conflit religieux : Élevé dans un catholicisme rigoriste et fasciné par la sainteté, il se voit comme un "élu de Dieu". Mais cette aspiration se heurte violemment à la découverte de ses désirs homosexuels, qu'il vit comme une "inclination satanique".

- Le conflit social et identitaire : Enfant sensible et intelligent d'un milieu modeste, il ressent un profond décalage avec son environnement provincial, qui nourrit à la fois son mépris et sa fascination.

" La naissance

Entre la rue des Pommes et une cour pourrie de boucherie, — la chambre d’une petite fille qui accouche : Elle a voulu être religieuse.

Un taureau à face et mains humaines, son mari, le Centaure éternel, la regarde faire, étendue sur une couverture verte et fleurie comme les prés. Ainsi tel matin de juillet 88.

— Elle fait un évêque, dit le père.

La grand’mère veut que ce soit mâle ; tante Ursule qu’il y ait la figue là bien conditionnée.

De quart d’heure en quart d’heure, les voisines passent la tête dans le guichet et font un signe d’encouragement à la malheureuse.

Indiscrètes, toutes ont dit : « Est-ce un garçon ? Est-ce une fille ? »

— C’est un évêque, répond le boucher en souriant.

Elles sourient.

Monsieur le Curé vient pour le petit baptême et dit : « Un ange lui a circoncis les lèvres, ou c’est le baiser de Dieu sur sa bouche qui l’a blessé. Osculetur me osculo oris sui ».

Marie se tait.

Il manque un morceau de lèvre à la figure de son fils.

Les ennemis de Brinchanteau diront que l’avarice de Brinchanteau se reconnaît là, — et les petits garçons du quartier qui ne savent pas parler encore s’exercent à le faire pour crier bientôt de bons « bec-de-lièvre » sur le chemin du nouveau-né.

Rose

Le jour de la naissance du petit Brinchanteau à midi, une nourrice se présenta qui s’appelait Rose. Elle se mit à l’aimer beaucoup à cause du petit morceau de lèvre qui lui manquait. Déposait-elle à ses pieds son écuelle pour changer de linge le nouveau-né ? s’il arrivait à celui-ci de pisser dedans, elle se faisait forte, devant tout le monde, de manger la soupe quand même. Les Brinchanteau lui savaient beaucoup de gré pour ce renoncement qui ne lui coûtait guère, attendu qu’elle était malpropre.

Tante Ursule

Tante Ursule sentit bien, — dès le lendemain de ce jour, — qu’elle avait été créée et mise au monde pour cet « embourrassé », qu’elle ne se marierait jamais à cause de lui. Elle travaillait depuis sept mois, sans relâche, à préparer la dentelle de ses langes. Elle continuait. Elle continuerait. Elle l’avait rêvé le plus beau des enfants des hommes. Elle l’aimait mieux défiguré, et ne se comprenait pas.

Grand’mère Briochet, une boulangère, mère de Marie et de tante Ursule, — la sainte Anne de la famille, — impérieuse et environnée de silence, se prenait à badiner parfois au-dessus d’un berceau.

Il fallut donner un nom au Messie. Tante Ursule, à qui l’on s’en remit du choix et qui était instruite, décida de l’appeler Théophile par religion, — bien qu’elle n’en eût guère. On a toujours plus de religion qu’on croit.

Les bêtes

Un agneau naissait dans l’étable des Brinchanteau, le même jour que Théophile. On le porta dans la chambre, pour l’y élever. Une chèvre grise, enchaînée à la barcelonnette, allaitait l’agneau en face de Marie qui tenait l’enfant sur ses genoux. Le chien de la bergère, très vieux dans son manteau de longs poils jaunes et un bouledogue rasé, très noir, étaient assis dans leur ombre un peu loin d’eux, comme on garde un trésor dont on a peur. Parfois l’âne et le cheval entraient tout entiers dans la chambre par la porte de la cour. Ils flairaient les petits pieds nus du fils de leur maître, avec piété.

Théophile éprouvait gravement le respect de tout ce petit monde comme du monde entier autour de lui. Il lui exprimait sa reconnaissance, en se faisant semblable au plus humble et à chacun, avant de se faire semblable à soi-même. Théophile imita l’agneau, l’âne et le chien, sut bêler et braire avant de parler. Son âme se changea facilement en l’agneau qu’il voyait d’abord et puis se métamorphosa en l’âne. Plus tard, la forme délicate et presque parfaite du cheval provoqua son attention, l’obligea à distinguer, à comparer, à préférer. Il s’intéressa successivement à la chèvre, aux deux chiens, à Rose, se complut en une foule d’êtres simples et obscurs, avant de songer à Tante Ursule qui lui révéla le monde du sentiment. Il comprit sa mère qui l’avait porté en elle-même et le tenait toujours sur ses genoux, — seulement quand il fut un homme. Quand Théophile se connaîtra-t-il lui-même ?

Une folle « manifestation »

Rose le conduisait dans sa petite voiture d’enfant sur les routes innombrables dont aucune ne ressemble à une autre par toute la terre. Théophile reconnut qu’il y en avait une qui se ressemblait à elle-même, à cause d’une silhouette qui se penchait sur lui régulièrement — toujours pareille, — dès qu’on avait dépassé « les pierres bâties » et qu’apparaissait l’herbe sous le ciel autour d’un châtaignier calciné.

C’était silhouette de petite vieille dont les dents blanches, longues, bien aiguisées comme des couperets délicats, — et il n’en manquait pas une, — éclataient tout à coup au-dessus de lui. Dans la capote de fil doré crissait un sourire méchant.

La folle, persécutée toujours errante sur le même chemin jusqu’à sa mort, parlait à la manière des prophétesses d’Israël, d’une manifestation qu’elle attendait.

« Manifestation, manifestation ! » murmurait-elle en se penchant sur Théophile.

Rose la chassait de son ombrelle.

Mais elle s’obstinait à revenir et les suivait dans la campagne.

« Manifestation ! »

Elle disait à qui voulait l’entendre que Théophile lui donnait la Manifestation.

Théophile tenait de cette femme et de cette parole incompréhensible à son enfance le sentiment de la peur silencieuse, de la plus grande Peur, — analogue à celle qu’il éprouvera plus tard en face de lui-même, quand il se connaîtra.

La famille

Un enfant pleure, sourit et puis parle.

Son père prenait Théophile des bras de Rose le soir, pour le faire danser sur ses genoux. Il lui chantait une ballade ancienne dont Théophile entendra toujours l’écho frais et limpide, comme celui d’un petit ruisseau dans le jardin de Tante Ursule :

Les cannetons de mon grand-père

Dans le cresson

S’en vont...

Grand’mère Briochet, sous son bonnet blanc tuyauté, accommodait ses yeux au petit corps.

Et Tante Ursule avec maman Marie faisaient s’ébattre de chaque côté de lui leurs mains blanches, comme des ailes de colombes qu’il voulait saisir.

Les statues

Quand Théophile eut l’âge d’être sevré, Rose l’emporta dans une chambre où vivait sa fille, la Tuberculeuse. Théophile vit dans cette chambre des statues de la Vierge dont il rêva. Il les prenait tour à tour dans ses petites mains et les laissait choir. Elles se brisaient. Il pleurait. Il y en avait une de plomb qui ne se brisa pas. Il voulut l’avoir dans son lit.

La fille de Rose ne faisait pas un mouvement sur sa chaise. Il croyait qu’elle était aussi une Vierge qui se briserait. Mais elle avait la main plus grande que tout le corps des autres. Il en avait peur. Un jour, il calcula longtemps son audace et lui mit ses petits doigts dans les yeux, pour voir s’ils n’étaient pas d’agate.

L’église

Rose était la sœur du suisse de la Paroisse. Quand Théophile eut quatre ans, elle le conduisit aux vêpres de Quasimodo. Le suisse qui était vêtu d’or et de rouge leur parla. Théophile observa qu’il ne parlait à personne d’autre : Il crut que l’église était à Rose et à lui.

Les prêtres

Les prêtres passèrent en procession avec l’ostensoir. Théophile fut frappé par les roses qui couvraient leurs dalmatiques. Il se dit que — plus tard — il se ferait prêtre, pour être couvert de roses.

L’ostensoir

Il pria sa nourrice de lui dire ce que Monsieur le Curé voyait dans « la grande lunette d’or rayonnant ». Rose lui répondit que c’était Dieu. Il lui demanda s’il y pourrait regarder. Elle lui dit que Monsieur le Curé tout seul pouvait le faire. Théophile fut très triste. Il y voulait voir aussi — et commença tout subitement parmi la foule, — de pleurer, de crier, d’en appeler à tante Ursule, aux prêtres, à Monsieur le Curé en personne. Monsieur le Curé sourit. Le suisse vint prier Rose de sortir.

On se moqua de Théophile chez lui, et il en fut à ce point humilié que jamais plus il ne parla de « la lunette d’or » de Monsieur le Curé, mais il y pensait toujours.

Théophile éprouvait confusément qu’il n’y avait rien, — en dehors de lui, — de plus grand que les prêtres.

Il pensait que les prêtres existaient pour lui plus que pour les autres..."

Avec ce livre, Jouhandeau invente sa propre légende. Il ne cherche pas l'exactitude biographique, mais la vérité psychologique. La figure de la mère, notamment, y est déjà stylisée en un archétype de la mère castratrice et dominatrice, préparant le terrain pour les relations conflictuelles futures avec les femmes (notamment avec Élise). C'est la première pierre d'une autofiction qui durera toute sa vie.

La Dialectique du Sacré et du Péché est le cœur battant de l'œuvre et de toute l'entreprise jouhandelienne. Le drame de Théophile est d'être partagé entre une nostalgie de la pureté absolue et une attraction irrésistible pour le "mal" (ses pulsions homosexuelles). Il ne se perçoit pas comme un libertin, mais comme un pécheur, un saint raté. Cette tension entre la grâce et la chute deviendra la structure même de son univers moral et littéraire.

Si le cycle "Chaminadour" proprement dit viendra plus tard, ce premier livre en plante le décor. La petite ville de province n'y est pas seulement un cadre réaliste ; elle est le théâtre clos où se joue le drame de la conscience. Elle représente la tradition, la morale étroite, le regard des autres, contre lesquels l'individu sensible doit se construire, souvent dans la souffrance et la révolte.

On retrouve déjà dans « La Jeunesse de Théophile » les caractéristiques du style Jouhandeau : une prose classique, précise et dense, qui contraste avec la violence des passions décrites. Il a un don pour la formule cinglante et l'analyse impitoyable des mobiles les plus secrets. Le ton est celui d'une confession grave, sans fard, où l'orgueil de l'écrivain le pousse à révéler ses propres turpitudes.

"Théophile" est l'ébauche de ce qui deviendra "Monsieur Godeau", le double littéraire et le héros récurrent de Jouhandeau. C'est sous ce nom qu'il poursuivra, dans des œuvres ultérieures comme « Monsieur Godeau marié », l'exploration de sa vie intérieure et conjugale...

"Monsieur Godeau intime" (1925)

C'est le livre qui a fait scandale et a imposé Marcel Jouhandeau comme un écrivain majeur. Jouhandeau y explore sans fard son homosexualité et ses penchants "inavouables" sous le masque du personnage de M. Godeau. C'est un acte de courage littéraire pour l'époque et un pilier de son projet d'autofiction. Le style, d'une clarté et d'une cruauté classiques, y est déjà parfaitement maîtrisé.

Publié en 1925, le livre est publié à une époque où la littérature commence à explorer les marges de la psyché et de la sexualité, mais où l'homosexualité reste un sujet largement tabou, surtout lorsqu'elle est traitée avec une telle gravité et un tel accent mis sur le péché. Le livre fit immédiatement scandale pour son exhibitionnisme et sa thématique ouvertement homosexuelle. Ce scandale, cependant, était exactement ce que recherchait Jouhandeau : un acte de vérité qui était aussi un acte de provocation et de libération.

Le livre est un recueil de textes courts, de fragments et de réflexions qui poursuivent l'exploration du "Moi" à travers le double littéraire de Jouhandeau, Monsieur Godeau. Si « La Jeunesse de Théophile » évoquait la découverte des tentations, « Monsieur Godeau intime » plonge directement dans leur accomplissement et leurs conséquences morales.

(Gallimard, Collection L'Imaginaire)

Quatrième Cahier - VÉRONIQUE - 1 - "M. Godeau croyait que Véronique le faisait penser. Était-ce à cause du silence qu'elle gardait devant lui ? Pour ne plus ne se rien dire, ce qui est la plus touchante conversation à deux qu'on puisse imaginer, tellement les paroles de chacun l'empêchent de comprendre le cœur de l'autre, M. Godeau parlait. Il lui semblait parler pour combler le vide qu'autour de lui creusait le regard de Véronique. Ce vide si profond, si absolu l'étourdissait. Véronique ne savait pas qu'il y eût autre chose au monde qu'un homme assis elle ne savait où sur sa chaise légère de roseau, tandis qu'elle s'agenouillait devant son copie de lettres.

Il n'y avait pas de différence pour elle entre le petit bureau de M. du Bujadoux où ils se parlaient et l'univers des étoiles. Elle ne savait pas qu'il y eût d'autres êtres dans cette maison où ils se trouvaient ensemble ni dans toutes les maisons de Paris ni encore plus loin dans le monde. Elle avait tué Dieu même dans le Paradis, pour y établir à sa place M. Godeau, comme dans un désert total, où elle s'agenouillait devant son copie de lettres.

M. Godeau avait tort de croire que Véronique le fit penser, parce qu'elle se taisait. Véronique, il est vrai, disait toujours les mêmes paroles qui semblaient ennuyer, dessécher, désespérer la conversation, mais elle provoquait par là les confidences de son interlocuteur et quand le soliloque divin de M. Godeau, quand le soliloque de Dieu en M. Godeau commençait à s'élever devant elle, Véronique prononçait un mot singulier, un mot qu'elle n'avait pas coutume de dire, qu'on n'avait jamais recueilli non plus avec cet accent, ce sens, cette ardeur et cette discrétion sur aucune lèvre humaine. Alors, M. Godeau prophétisait. Il disait lui aussi une parole qu'il n'avait jamais dite pour exprimer aussi bien une pensée originale, unique, merveilleuse, qu'il n'avait jamais conçue auparavant et dont Véronique avait préparé en lui l'avènement.

Une seconde heureux pleinement, pleinement satisfait, il se tournait vers elle avec reconnaissance. Aucune des femmes qui l'avaient tenu dans leurs bras ne lui avait donné plus douce et plus violente, plus entière jouissance de soi-même que celle-ci agenouillée toujours à la même distance, ou assise à deux pas de lui sur sa chaise légère de roseau. M. Godeau qui avait toujours eu peur de perdre son temps auprès de Véronique, parce qu'il ne soupçonnait pas le plaisir qu'elle lui donnerait avant le soir, finissait toujours par reconnaître qu'elle lui avait donné à la fin un plaisir aigu, vif, rare et qu'il n'y avait qu'avec elle que le temps ne fût pas perdu, puisqu'elle en faisait une sorte d'éternité.

2 - Véronique n'était pas belle. M. Godeau se plaisait à la trouver parfois mieux que belle. Son visage avait le caractère, la précision d'une image stéréotypée sur le monde ; il était inoubliable, indélébile. Son corps suggérait des aperçus intellectuels nouveaux, posait des problèmes d'une exactitude, d'une nécessité géométriques, rappelait des paysages anciens, si simples, d'avant la création du monde ou d'après le déluge, en esquissait d'inconnus, d'immatériels, d'après le Jugement.

Ses attitudes n'étaient pas variées ; elles n'en étaient que plus obsédantes, accablantes, hallucinantes, comme un seul rayon de lune aperçu dans le bois le plus épais.

Il n'y avait pas jusqu'à ses mains un peu fortes et rouges, à cause du travail servile auquel on les avait pliées dès le jeune âge, qui ne retinssent l'attention comme enchaînée à leurs phalanges dénuées de bagues. Elles ressemblaient à des princesses en exercice de pénitence autour d'un Cœur de Marie couronné de lis. Véronique cherchait à les cacher à quelqu'un qui les recherchait des yeux à cause de leur timidité et de leur bonheur même, quand elles étaient toutes nues devant la face de M. Godeau. Comme elles rougissaient alors toutes les deux dans les lis, dès que seulement, il les apercevait et il les voyait fuir de devant lui, jusqu'à ce qu'elles se fussent résignées à se laisser percer par son regard sur le cœur de Véronique, où héroïquement elles se croisaient, quand déjà les deux pieds de son amie s'étaient rangé l'un sur l'autre, à la manière de ceux d'une esclave en croix.

Dans l'une de ses poses hiératiques, Véronique finissait par se détacher toujours uniquement avec M. Godeau sur la toile de fond du monde qui n'intéressait plus personne.

3 - Véronique poussait la coquetterie jusqu'au suprême raffinement des intentions qu'elle nichait comme des figures de dentelle dans les bandeaux de ses cheveux, quand elle ne les égarait pas avec une négligence affectée au creux du dernier pli de son manteau doublé d'une fausse hermine.

Elle avait appris à se soucier de la mode pour plaire à M. Godeau. Elle en prenait juste ce qui convenait à sa personne. Chaque toilette était l'objet d'une étude lente et prolongée, patiente, anxieuse, douloureuse, jusqu'à ce qu'elle devînt une joie, si M. Godeau admirait.

Véronique devinait son propre corps, les arabesques de chacun de ses mouvements, l'unique ombre chinoise de sa silhouette immobile sur le mur vert, sa plastique originale et exacte, la forme de son apparence, l'étrangeté qu'à demi visionnaire M. Godeau venait contempler bénévolement les nuits, sans le savoir lui-même, en elle. Il s'agissait pour elle d'exalter avec complaisance et toutes sortes de complicités, à la façon d'un spectre sur la rétine de certains yeux, le caractère de cette beauté que M. Godeau recherchait par toute la terre, quand elle seule, peut-être, qui en possédait le schème, pouvait la lui révéler manifestement.

Véronique savait que parmi les trois dimensions, M. Godeau trouvait surtout son plaisir dans « la hauteur ». Aussi, bien qu'elle ne fût pas plus grande qu'il n'était besoin, s'appliquait-elle à évoquer dans le paysage du plus petit bureau fermé de Dieu devant M. Godeau un monolithe, un peuplier, une égyptienne.

Elle portait jusqu'aux nuées les ondulations de sa coiffure et prolongeait son chignon parmi les étoiles, en torsades superposées, comme des jardins d'apocalypse. Dans l'ampleur de sa robe cheminait toujours une raie imperceptible ou, si l'étoffe était unie, descendait indéfiniment le long de ses genoux jusqu'à ses pieds un liséré blanc que le regard de M. Godeau pouvait suivre, pour se distraire, quand ils se taisaient, elle et lui, comme on cherche les extrémités du monde.

Son corsage était souvent fait d'un seul châle immense, dont les revers cachaient les épaules à la manière d'ailes rigides et dont la pointe coïncidait avec le nombril de Véronique, où le regard de M. Godeau, revenu des extrémités du monde, pouvait trouver quelque repos un instant, comme au centre des choses.

Le cou mince à troubler la raison et presque invraisemblable de longueur, fragile, nu, ressemblait à la tige ombrée de mauve d'une belle-de-nuit fleurie dans un jardin humide ou à quelque socle d'ivoire d'une très ancienne tête de Perséphone. Pour le faire paraître presque translucide, Véronique l'habillait exactement parfois d'un col raide en perles de verre, monté jusqu'aux lobes des plus petites oreilles de femme possible, là placées comme des coquillages de pourpre en ex-voto de la part d'un naufragé.

Tout le corps de Véronique n'était qu'une image peinte sur un signet oublié dans le livre des pensées de M. Godeau.

M. Godeau, en feuilletant le poème de son esprit, rencontrait Véronique dont la tête lourde, inclinée sur l'épaule ou projetée en avant, entraînait tout l'arbre, – comme un fruit miraculeux et inattendu accable le bois qui l'a produit et qui essaie toujours de le porter. La tête de Véronique, – monstre chargé de merveilles d'or, d'ivoire et de pierres, ses yeux, ses dormeuses, les lèvres décolorées, – se balançait ainsi, vrai rameau de la Passion, dans le regard de M. Godeau, au gré parfois terrible de leur conversation enchantée.

Jamais non plus le chapeau de Véronique, sans échapper à la stricte loi de la mode, n'était marqué au coin des banalités du jour. Elle le choisissait entre dix mille, comme la dévote de saint François de Sales son confesseur, après avoir visité le Louvre et Benoiston et non sans avoir consulté la Sainte-Face. Elle finissait toujours par le créer elle-même avec l'aide d'une modiste à sa merci. Il ressemblait tantôt dans un désert à un bouquet de palmier gigantesque en taffetas. Le corps de Véronique devenait alors le tronc de l'arbre mystique à l'ombre duquel M. Godeau pouvait désirer de s'asseoir une minute de plus.

Tantôt le chapeau de Véronique figurait un fer de lance en satin vieil or déposé sur un plateau de velours noir, on ne sait pour percer quel cœur monumental.

4 - M. Godeau n'aimait pas Véronique plus que l'arbre de la place au pied duquel chaque jour en passant on se repose ou plus que le paysage de ses rêves.

Il aimait seulement à venir auprès d'elle souffrir des autres ou être heureux à cause de lui-même, ce qui était toujours penser à d'autres êtres qu'elle et qu'elle croyait qu'il aimait. Véronique était sûre de savoir toujours qui aimait M. Godeau. Elle se complaisait dans cette seule certitude. Elle s'était appris âprement, amèrement à ne plus laisser voir de jalousie, à ne plus même être jalouse. C'était sa consolation à elle particulière d'être seule peut-être sur la terre à porter si loin l'amour, de porter l'amour à ce point d'abnégation, de désintéressement, de dénuement. Elle offrait son regard, son âme à un homme, pour qu'il vînt y aimer les autres, comme dans une hôtellerie. C'était son humilité à elle, qui n'avait pas la prétention d'être digne d'occuper, plus qu'elle faisait, la pensée de M. Godeau.

M. Godeau souffrait-il de l'être qu'il aimait, Véronique assistait en elle même, pauvrette, abîmée dans la compassion, à la Passion superbe de son maître. Souffrait-il tellement qu'il ne s'apercevait pas même qu'elle existât ? il arrivait que Véronique jetait un regard de détresse, un regard de presque haine sur ses propres membres, qu'elle serrait devant lui silencieusement sa frêle poitrine étroite, toute remplie de reproches intérieurs entre deux mains très fortes, disproportionnées de cariatide, comme dans un étau, dans le désespoir où elle était de ne rien pouvoir pour la consolation de M. Godeau.

M. Godeau était-il heureux enfin (et il lui arrivait d'être éperdu de bonheur à cause de « quelqu'un », en face d'elle) ? Alors seulement pour elle commençait le martyre : M. Godeau se faisait sarcastique, si incisif, cruel, un seul sourire qui avait besoin de se repaître spécialement de la jalousie de son amie. Véronique se retirait dans le dernier réduit de son être pour souffrir le plus loin possible de lui, sans pouvoir être séparée de lui ni vouloir lui causer la moindre peine. M. Godeau ne faisait grâce à Véronique d'aucun rayon de son bonheur qui pût

blesser un œil aussi mal exercé à contempler tout ce qui n'était pas de la douleur ; Véronique ne demandait pas grâce ; elle tenait à chaque détail de la joie intérieure d'un autre, à chaque miroitement de l'auréole de M. Godeau qui l'éblouissait ; bien plus, comme une fleur épanouie sur une croix s'ouvre d'elle-même au soleil, elle présentait la main et puis le pied au-devant du clou qu'au-devant d'elle la main droite radieuse de M. Godeau portait.

Torturée cependant de savoir qu'on pouvait rendre heureux son ami et que ce ne serait jamais elle, Véronique, véhémentement attentive à surprendre l'ardeur de ce regard qu'« une autre » embrasait, à la dérobée s'y brûlait elle-même, comme l'aigle enchaîné au pied de son trône volerait une goutte d'ambroisie à la coupe de Zeus enivré.

5 - Quand M. Godeau devait venir le même soir la visiter, Véronique depuis le matin regardait la porte qui lui semblait le lui cacher. Elle orientait son bureau et sa chaise légère dans la direction idéale de ce chemin qu'il suivrait pour venir vers elle reprendre le fauteuil à sa gauche. Arrivait-il ? elle laissait tomber ses mains de son ouvrage ; sa physionomie entrait dans une ardeur sombre qu'elle n'éprouvait pas le besoin de révéler par plus de lumière. M. Godeau lui donnait sa main droite et la reprenait. C'étaient toutes les caresses que jamais il lui donnât. Elle n'avait pas même besoin de le regarder pour entretenir son cœur dans ce sentiment qu'on n'oserait pas appeler une passion à cause de la mesure qu'il gardait dans son excès même. N'allait-elle pas souvent jusqu'à fixer ses yeux en sa présence, pour se reposer de le voir sur le portrait de Lacordaire ou sur la tête coupée du saint Jean-Baptiste de Luini ?

Jamais Véronique n'employait encore le verbe « aimer » si elle parlait d'elle à M. Godeau, pas même si elle se parlait à elle-même de l'action intime dont il était l'objet de sa part. Elle décorait son affection irrévocablement du nom d'amitié. Elle n'aurait pas permis davantage à M. Godeau de se servir en sa présence du nom de l'amour. Ces discrétions infinies lui étaient devenues nécessaires, pour qu'elle continuât de vivre dans cette ferveur et cette inconsolation suprêmes. Véronique, après avoir porté si loin l'estime du bien et de la vérité, était contrainte à répandre, comme un parfum, un peu de mensonge sur le mal qui s'était glissé malgré elle en elle-même, pour qu'elle pût supporter désormais l'odeur de son propre cœur.

Cependant, si M. Godeau se levait pour partir, Véronique ne se levait pas.

S'il l'invitait à se lever pour l'accompagner, elle ne se levait pas davantage. M. Godeau était intimidé. Il s'était promis de ne pas porter les sommations au delà de trois. Elle le savait. Alors, il s'éloignait seul. Quand elle le voyait déjà trop loin d'elle, comme elle estimait qu'il n'aurait pas été séant de le laisser faire un pas de plus, sans le reconduire, de peur aussi que M. Godeau n'invitât M. Nielly ou M. Clapier, s'ils se trouvaient là, à « le mettre dehors » et qu'elle fût privée de la consolation de lui faire escorte jusqu'au dernier degré de l'escalier, elle se levait.

Toujours Véronique accompagnait M. Godeau jusqu'à la dernière porte de la maison, quand il partait et elle le priait dans chacune de rester encore, même s'il y avait du monde autour d'eux pour l'observer...."

Avec ce livre, Jouhandeau pousse l'autobiographie dans un territoire nouveau et dangereux. Ce n'est plus seulement le récit d'une enfance ou d'une jeunesse, mais l'exposition en temps réel des pulsions les plus secrètes.

Il fait de sa vie intime, dans ce qu'elle a de plus "honteux" selon les standards de l'époque, la matière même de la littérature. Le scandale ne vient pas seulement du sujet, mais de la façon dont il est traité. Jouhandeau n'écrit pas un plaidoyer pour la liberté des mœurs, à la manière d'un Gide (dont « Corydon », publié anonymement en 1924, est un essai de justification). Au contraire, il vit et décrit son homosexualité comme un péché, une "inclination satanique". Le livre est le journal d'une lutte métaphysique entre la chair et l'esprit. Cette perspective, profondément ancrée dans le catholicisme, rendait le texte d'autant plus provocant et incompris.

Le scandale était aussi un calcul esthétique et éthique. Pour Jouhandeau, tout est matière à littérature, surtout le mal. Rien de ce qui est humain (et donc pécheur) ne doit être exclu de l'écriture. En exposant ainsi son "vice", il accomplissait un double mouvement : se purger par la confession et s'élever littérairement en transformant la boue en or. C'est l'application du principe : « Plus c'est bas, plus c'est haut. »

« Monsieur Godeau intime » est le chaînon manquant entre la jeunesse idéaliste et tourmentée de « Théophile » et le mariage désespéré de « Monsieur Godeau marié ». On comprend mieux, après l'avoir lu, pourquoi le mariage avec Élise sera vécu comme une tentative de salut, une barrière contre cet "abîme". Il annonce la méthode des « Chroniques maritales » : la même impudeur, la même lucidité impitoyable, mais reportée sur un autre champ de bataille, celui du couple hétérosexuel.

"De l'Abjection" (1939)

C'est le sommet de l'exploration du Mal par Marcel Jouhandeau. Dans ce texte court et vertigineux, Jouhandeau pousse la logique de la confession jusqu'à l'extrême, cherchant une forme de sainteté dans l'aveu de ses pulsions les plus basses. C'est un livre-choc, un traité de morale à l'envers qui fascine et dérange. Il est central pour comprendre sa vision du péché comme voie d'accès paradoxale à Dieu ...

Publié à la veille de la Seconde Guerre mondiale, « De l'Abjection » représente l'aboutissement logique et le manifeste théorique de toute la démarche de Jouhandeau. Ce n'est ni un roman, ni un récit autobiographique, mais un traité métaphysique et moral d'une radicalité absolue. Il constitue le socle philosophique sur lequel reposent ses chroniques conjugales et ses confessions intimes.

La thèse de Jouhandeau est aussi simple que scandaleuse pour un esprit chrétien : l'abjection (l'état de déchéance morale et spirituelle la plus profonde) peut être une voie d'accès à Dieu. Pour lui, qui se vit comme un "saint du néant", il ne s'agit pas de fuir le péché, mais de s'y enfoncer délibérément jusqu'à toucher le fond, jusqu'à une forme d'épuisement et de vacuité qui, paradoxalement, devient une offrande à la divinité.

L'ouvrage est une réflexion sur la bassesse, la lâcheté, la souillure et toutes les faiblesses humaines que la morale conventionnelle rejette. Jouhandeau y explore l'idée que dans l'acceptation totale et même l'embrassement de sa propre abjection, l'homme atteint un état de parfaite humilité et d'abolition de l'orgueil, qui peut alors attirer la Grâce.

(Gallimard, collection L'Imaginaire)

PREMIÈRE PARTIE - SYMPTÔMES - EN PRÉSENCE DES AUTRES

"Je suis parfois de la part des hommes, des inconnus mêmes, victime d’une incompréhension, d’une aversion spontanée qui m’exile à la fin définitivement.

Certains trouvent suspecte ma présence sur la terre et leur attitude hostile me rejette dans mon Secret.

Mais rien ne m’exalte plus sûrement que la réprobation.

Invraisemblables Pâques. Erré. Approché. Erré de nouveau.

Une mère, menant sa progéniture :

— Quelle tête ! Il n’y a donc plus de police ? » Dès que je me fais raser les cheveux, c’est de même.

On ne peut avoir plus que moi l’air d’un crime, voire d’une catastrophe.

M. — Ton visage aura toujours vingt ans et 1 000 ans. Quand il a plutôt 1 000 ans que 20, il fait peur, mais quand il en a plutôt 20 que 1 000, c’est pire.

Tu as l’âge de l’Enfer.

Ce matin, je passais près d’un magasin de primeurs d’Espagne et j’entends le patron dire au garçon sur le ton de gravité qui convenait, me désignant : — Tiens ! Ferdinand le catholique ! — Mais non, c’est Valentin Goudoufre. »

Il est impossible qu’un dialogue sans paroles ne s’établisse pas entre deux inconnus qui s’assoient l’un devant l’autre pour voyager et aussi bien entre celui qui se promène et celui qui le rencontre par hasard. L’échange fugitif reste parfois à l’état d’inquiétude ou se manifeste par une expression du visage, par un geste de sympathie ou d’hostilité préventives. Si l’un des deux promeneurs est n’importe qui et l’autre n’importe qui on devine de quoi il s’agit entre eux, mais que « n’importe qui » vienne faire vis-à-vis au maniaque, à l’obsédé, à « l’isolé » que je suis, nul ne sait de quoi il s’agit pour moi, quand je le regarde ni de quelle méprise je vais être l’objet de sa part, s’il n’y a peut-être pas un homme au monde susceptible de la même curiosité et capable d’y répondre. Mais que ce miracle se produise avec la complicité du Ciel ou de l’Enfer, que celui qui partagerait mon idée fixe vienne à ma rencontre, nous croirons un moment le monde entier construit comme nous sommes et alors quelle erreur ! sans laisser d’entrer dans un délice exceptionnel.

Il ne faudrait surtout pas vivre avec les autres comme avec d’autres soi-même et c’est exactement ce que je fais.

Sans doute ne serais-je possible que dans un monde où tout le monde serait fou de la même folie que moi ?

Et ce n’est que de concevoir par instants comme réel le monde impossible où je me sens seul qui me perd.

Il me suffirait d’entrer dans le sentiment de l’exception que je suis parmi les hommes, pour être humainement sauvé, parce que j’aurais découvert l’hypocrisie au moins qu’il me conviendrait d’adopter qui est une forme de la sagesse, si la seule sagesse que je puisse connaître n’est qu’une forme viable de ma folie.

Quel fou ne regrette pas que le monde entier ne déraisonne comme lui ? Quel pécheur que son péché ne soit pas une loi universelle ? les aliénés et de leur côté ceux qui partagent le même vice d’instinct ou par une attraction mystérieuse viennent échouer aux mêmes heures dans les mêmes endroits. De même les honnêtes gens ne se plaisent qu’entre eux. Dans un monde qui partagerait son péché, ce ne serait plus le pécheur qui serait le pécheur, mais l’honnête homme. Dans un monde qui partagerait sa manie, ce ne serait plus le fou qui serait le fou, mais le raisonnable et la raison une manie.

— José l’Ostina ! » dans notre patois. Quel soupçon éveille en moi ce personnage fabuleux dont je ne connais pas l’histoire mais seulement le nom que mon père me donnait, quand je ne voulais pas céder, enfant !

— Joseph l’Obstiné. »

Par instants j’ai l’impression de vivre au ralenti, d’être en marge de la vie, un demi-fantôme ; que ce n’est peut-être qu’une maladie qui me fait vivre maintenant, — qui me fait vivre à ce point tout d’un coup plus que les autres.

Alors mes propres gestes, mes propres paroles effarouchent mon âme qui se retire et elle s’en va si loin au fond de moi se cacher que rien ne l’apprivoise plus.

TÉMOIGNAGES DE SOI À SOI

a. La Vérité

Si l’on convenait seulement avec soi-même de ce qu’on pense, mais il est plus simple de se mentir. Par paresse ou par lâcheté chacun admet les conventions universelles qui sont des réponses toutes faites à ses propres angoisses.

Transige sur l’apparence de l’honneur et tu transigeras bientôt sur l’honneur qui n’est lui-même qu’une apparence, une forme ; celui qui a le goût impitoyable de la vérité ne saurait demeurer dans aucune forme, pas même dans l’honnêteté qui n’est aussi bien qu’une forme. Il passera insensiblement par toutes les formes de souffrir, sans rien garder de rien qu’une sorte de grandeur.

Ne sais-je pas que ma vie est faite de paradoxes, je veux dire d’excès contraires qui excusent toutes les erreurs, celles des autres et les miennes sur moi.

Rabanath : nom que ma grand’mère maternelle me donnait, quand j’étais impossible et qui doit être celui d’un démon.

— « Rabanath cache si bien son jeu qu’on est près de croire qu’il joue le contraire de ce qu’il prétend, mieux, qu’on pourrait prétendre qu’il ne joue pas. » Et en effet peut-être il ne joue plus. Tout d’un coup il vit.

Rien n’étonnerait la plupart des gens comme d’apprendre qu’ils jouent la comédie et si on leur disait laquelle, ils ne vous le pardonneraient pas ; ils ne se le pardonneraient pas.

Chacun joue la comédie, mais nul ne le sait tout à fait lui-même ou tout à fait laquelle. Il s’agit de se cacher sa propre identité et il en est qui vivront jusqu’à la fin du monde dans le mensonge pour ne s’éveiller à la vérité que le Jour du Jugement.

C’est ainsi que le médiocre meurt le plus souvent, sans avoir fait sa connaissance, parce qu’il en pressent le danger. Il n’y en a pas de plus grand. Âme royale ne peut se cacher longtemps qui elle est.

On ouvre sur soi des yeux que rien ne saurait tromper et c’est parfois en pleine rue ou au milieu d’une conversation.

Bien installé dans le silence et l’immobilité, je feins de m’y habituer et je devine qu’on y goûte un calme profond.

On s’oublie facilement soi-même, quand on n’a pas d’existence.

On oublie facilement certaines fautes, quand on est seul à les connaître.

Il y a ceux qui sont bons et ceux qui ont intérêt à le paraître et ce ne sont pas les premiers qui paraissent les meilleurs, même à eux-mêmes.

Il y a aussi ceux qui ont toujours l’air coupable, même s’ils le sont. C’est une seconde innocence. Mais ce n’est pas parce que j’ai l’air d’un malfaiteur que je n’en suis pas un.

Que le vice a ses hypocrites comme la vertu ; l’art est une convention provisoire et il arrive qu’on n’a plus besoin de rien entre la vie et soi...."

Le Renversement des Valeurs Chrétiennes ...

C'est le cœur du scandale et de l'audace du livre. Jouhandeau opère un détournement de la théologie mystique. Là où un saint Jean de la Croix prône l'ascèse et la purification pour s'approcher de Dieu, Jouhandeau propose le chemin inverse : la descente aux enfers du moi. Son raisonnement est le suivant : puisque je suis incapable d'atteindre la sainteté par le haut (la pureté), je vais y accéder par le bas (l'impureté assumée). C'est une via negativa pervertie, où l'on trouve Dieu non en se surpassant, mais en s'acceptant comme un être vil.

Ce traité fournit la clé de lecture de toute son entreprise autobiographique. Pourquoi écrire sur ses turpitudes, ses lâchetés, ses échecs ? Parce que ces « déchets » de l'existence sont, selon lui, la matière la plus précieuse. En les exposant, il accomplit un double geste, un geste littéraire (il fait de la confession impudique un art), et un geste religieux (il offre à Dieu la seule chose qu'il possède vraiment, son néant moral) : « Je suis l'ordure de Jésus-Christ », écrit-il, résumant cette posture.

Publié en 1939, ce texte sur la décomposition morale résonne étrangement avec la montée des périls en Europe. Alors que le monde s'apprête à sombrer dans l'abjection historique de la guerre et de la Shoah, Jouhandeau théorise l'abjection individuelle. Ce décalage a souvent été reproché à l'auteur, accusé de narcissisme et d'aveuglement face aux catastrophes collectives.

"Chroniques maritales" (1938) et "Nouvelles Chroniques maritales" (1943)

Ces courts textes décrivent les premiers temps de son mariage avec l'ancienne danseuse Élise (Caryathis). C'est un chef-d'œuvre d'observation cruelle, tendre et comique. Jouhandeau y transforme les querelles conjugales les plus mesquines en une épopée métaphysique. On y trouve le fameux incipit : "Le premier jour de mon mariage, j'ai failli tuer ma femme. C'était à la campagne...".

"L’écrivain aura été, pendant trente-sept ans, et à la satisfaction générale, professeur de sixième au pensionnat Saint-Jean-de-Passy. Il n’en poursuit pas moins, à ses heures de loisir, une œuvre que beaucoup ont jugée marquée de la griffe du diable. Car Jouhandeau n’est pas seulement ce peintre réaliste et cruel qui épingle des figures humaines comme des papillons, qui n’a aucune préoccupation sociologique, mais collectionne les individus étranges qu’il regarde courir vers leur salut ou leur perte. Elevé dans la ferveur religieuse, il découvrit bientôt que s’il était destiné à vivre dans la foi, il l’était en même temps à vivre dans le péché. Et bientôt le vice devient une source de joie et d’orgueil : « Pour une larme versée sur le Dieu que je perds, mille éclats de rire au fond de moi fêtent la divinité qui m’accueille partout. » A côté de certains récits de Jouhandeau, remarque José Cabanis, le Corydon de Gide a l’innocence d’un manuel de pêcheur à la ligne.

Ce Jouhandeau-là s’est peint dans "La jeunesse de Théophile", "Monsieur Godeau intime", "Monsieur Godeau marié", "De l’abjection", "Du pur amour" et aussi dans la série des Mémoriaux et dans celle des Journaliers. « L’orgueil d’un Godeau est d’un degré jamais atteint », écrivait Jacques Rivière.

Le mariage avec Élise, danseuse qui sous le nom de Caryathis avait créé le ballet d’Eric Satie, La Belle excentrique, aura fourni à Jouhandeau une nouvelle et inépuisable source d’inspiration. Son écriture se fait alors plus spontanée, pour rendre compte d’une vie conjugale aux cent actes divers. On en trouve un exemple accompli dans le présent ouvrage, avec les notations qui composent "Élise" et les célèbres "Chroniques maritales".." Deux œuvres majeures et intimement liées de Marcel Jouhandeau, qui forment le cœur de sa "légende conjugale"...

« Élise » n'est pas une biographie au sens traditionnel du terme, mais un portrait littéraire et mythifié de sa femme, Élise Toulemon, rencontrée en 1921 et épousée en 1929. Jouhandeau n'y raconte pas leur vie commune de manière chronologique, mais dresse le portrait d'une force de la nature, d'un "être d'exception" qu'il présente comme sa destinée. Il y évoque sa carrière de danseuse (sous le nom de Caryathis), son milieu artistique, et surtout, la puissance de son caractère, qu'il perçoit comme une énergie presque surnaturelle.

"LA MEULE BRÛLÉE

Petite, j’errais non pas à la recherche du mal, mais d’un éblouissement, d’un éclat, et si je n’avais pu m’éblouir que par le mal, je sais bien que je n’aurais pas reculé devant lui.

Je ne connaissais ni l’hésitation ni le scrupule.

Un soir, je vis une meule de blé frais cueilli qui attendait les batteurs. Elle était plus haute qu’une maison et moi comme trois pommes, une allumette à la main ;

« Quel beau feu de joie ! me dis-je, et pour moi toute seule. »

Je frottais déjà l’allumette contre une pierre, je la jetai sur la paille et j’allai m’asseoir à l’écart pour contempler le spectacle.

On me trouva là illuminée, trop près pour n’être pas, la figure brûlée, convaincue d’avoir commis le crime.

– C’est moi, dis-je tout de suite.

Je n’ai jamais connu non plus la honte, ni le remords.

Et à voir monter la colère de tout ce monde, je crus, mais sans trembler ni pâlir, qu’on allait sur-le-champ me moudre à la place du blé que j’avais cuit trop tôt.

Je ne sais pas si j’étais une enfant vicieuse, mais à cinq et six ans, mon plus grand plaisir était de me poser dans le coin le plus imprévu de la maison et d’y laisser tomber une crotte. Ensuite, j’allais à l’écart, derrière une porte par exemple, m’installer et je la regardais fumer.

C’était ma plus grande volupté, parce que je n’éprouvais jamais un plus grand trouble que devant cela.

Quand mon père s’en apercevait, il surgissait avec une sorte de stupeur et, me regardant bien en face, comme on regarde un monstre, il me disait :

– Quelle drôle de petite fille tu es ! Quelle drôle de petite bonne femme ! Puis se corrigeant :

– Quel drôle d’être !

Son regard devenu de plus en plus sombre, il faisait l’impossible pour me chasser de mon coin ; et l’objet de ma contemplation, avant que personne, même ma mère, l’eût remarqué, avait par ses soins disparu..."

"LES POUPÉES DE PAPIER

J’avais le plus grand mépris des êtres, surtout des enfants de mon âge, et un goût singulier pour l’autorité. Aussi ma grande joie était-elle de me retirer dans l’endroit le plus obscur de la maison, où, tournant le dos au monde, je découpais dans les catalogues du Bon Marché ou du Louvre des kyrielles de poupées de papier que je régentais, morigénais, mais je trouvais moyen de faire tant de bruit avec ces choses silencieuses qu’on me chassait bientôt de mon repaire, alarmé par un vacarme qui me faisait passer pour « une possédée ».

LE CHIRURGIEN

Ulcérée un soir, je sortis de la maison et je me rendis chez un ami de mes cousins qui était chirurgien.

Le garçon, quand j’entrai, lisait un manuel d’anatomie, en grattant machinalement avec la pointe d’un couteau, pour en faire sortir les vers qui la rongeaient, la table qui lui servait de pupitre.

Il ne se leva pas pour m’accueillir. Il me regardait bouche bée, avec une sorte d’inquiétude sévère, comme si je l’avais seulement terriblement dérangé :

– Que me veux-tu, Élise ? me demanda-t-il.

– Je ne sais pas. Je ne peux plus vivre avec ma mère. Elle me fait travailler depuis le matin jusqu’à minuit et elle me bat.

Fondant en larmes alors et me jetant à ses genoux, je m’écriai : « Et puis, et puis, je ne sais pas ce que j’ai, mais j’ai besoin d’un peu de tendresse et j’ai pensé... »

Le front du garçon s’était rembruni. Il ne se leva pas encore et aucun élan de sa part ne me dispensa d’achever ma phrase. Au contraire, comme si rien ne s’était passé, il continuait de faire sauter machinalement avec son canif les éclats du bois piqué des vers.

Ce ne fut qu’après un long silence, qui représentait pour lui un long temps de réflexion, qu’armé de tout le calme d’un vieux docteur, il me conseilla de retourner auprès de ma mère, non sans me reprocher de le mettre dans un mauvais cas et de prendre le chemin le pire.

Mais peut-être parce qu’au hasard des paroles, il avait dépassé la mesure de la dureté, il se ravisa tout à coup, m’invitant à m’asseoir et à l’attendre et il s’absenta dix minutes, le temps de descendre acheter au rez-de-chaussée, pour me l’offrir, un sac de macarons.

J’avais à peine dix-sept ans.

Je demandais de la tendresse et l’on m’offrait des macarons.

Pourquoi y aura-t-il toujours des macarons entre ce garçon et moi et les circonstances ressembleront-elles toujours à ce malentendu ? Mais je n’ai pas permis à la vie de me décevoir. Je lui ai imposé mes exigences et je la hisserai bien à la fin à ma hauteur."

LE SQUELETTE

C’était plus fort que moi. Je revins.

Cette fois, il y avait dans la chambre du jeune homme quelque chose de nouveau et peut-être cet épouvantail n’avait-il été mis en embuscade au chevet du lit que pour moi, pour m’effrayer, pour m’obliger à m’éloigner. Prête à m’évanouir à sa vue, je rebroussai chemin et pendant des semaines, de peur de me trouver en face d’un squelette, je renonçai à l’attrait qu’exerçaient sur moi la petite porte, l’âme de l’étudiant, son visage et peut-être son corps caché, si bien défendu.

Une fois, cependant, je montai bien dix marches, une autre fois jusqu’à la vingtième. Il y en avait cent.

Il fallut que le soir de la mi-carême je l’eusse rencontré déguisé et un peu ivre, déguisée moi-même et un peu gaie aussi, pour l’avoir suivi chez lui, malgré la présence de la Mort.

LA TENDRESSE

Là, il voulut me voir nue. Obstinément je refusai. Alors toute habillée, tout habillé lui-même, il m’étendit sur son lit et il me berça. Un moment, je sentis sa main sur moi très douce et une sorte d’extase inouïe s’ensuivit qui m’engourdit et me délivra de toute peur.

Les yeux clos, je ne doutais pas d’être préservée par mes paupières du macabre vis-à-vis et enveloppée dans mon manteau, j’étais sûre que mes vêtements me défendraient contre toute caresse dangereuse, quand subite, au centre de ma chair, une intolérable douleur, la première de ma vie, me réveilla et mes yeux s’ouvrirent sur le squelette qui dansait.

Déjà le chirurgien avait fui.

Ma robe était tachée de sang.

Cette surprise du martyre et la vue de ce rouge me laissèrent contre l’amour une rancune atroce. Je regardai la volupté comme un attentat perfide et je m’y dérobai.

MACARONS

Bientôt cependant, le chirurgien de nouveau m’attira. Il avait préparé des macarons et chaque fois qu’à l’avenir il m’étendit sur son lit, j’assistai à ses ébats sans gloire, placide et résignée, indifférente, comme on assouvirait une vengeance, en mangeant des macarons.

L’ÉTABLISSEMENT DE BAINS

Deux mois plus tard, j’étais enceinte et le chirurgien défit ce qu’il avait fait, mais plus douloureusement et plus maladroitement encore ; aussi, à peine arrivée à mi-chemin entre sa mansarde et la maison de ma mère, comme je voyais que mon sang coulait le long de mes bas sur mes chaussures et sur le pavé et qu’on eût pu me suivre à la trace – pour ne pas perdre celui qui m’avait perdue et m’avait dit : « Il y va de mon avenir ; s’il arrive le moindre scandale par ta faute, je me fais sauter la cervelle », j’allais m’asseoir sur la pierre d’un refuge, quand j’avisai un établissement de bains.

J’y entrai. Je lavai d’abord dans la baignoire la frange de ma robe, mon jupon, mon linge et enfin je me plongeai moi-même dans l’eau, mais l’eau devint si vite rouge et je me sentis si mal et si malheureuse que pour échapper sans doute au désespoir, je m’évanouis.

Au bout de quelques heures, le bruit qu’on faisait autour de moi me ranima. Il y avait là deux mégères et un garçon en manches de chemise qui me frictionnaient, m’agonisaient, me maltraitaient plus qu’ils ne me soignaient, criant : « Qu’est-ce que c’est qu’une petite fille de cette espèce qui, au risque de se faire mourir chez nous et sans peur de nous causer mille ennuis... En voilà une criminelle ! »

Je les regardai, je regardai l’eau rougie, sans dire une parole et après m’être habillée, je leur demandai seulement d’amener un fiacre à la porte et de m’aider à y monter ; dans quelques minutes ils seraient débarrassés de moi.

Dès ce premier ouvrage qui lui est consacré, Jouhandeau ne décrit pas Élise, il l'invente en tant que personnage littéraire.

Il la dépouille de sa biographie simple pour en faire un archétype : la Femme comme Épouse, comme Adversaire, comme Muse et comme Salut. C'est l'acte de naissance du "mythe Élise", qui alimentera des décennies d'écriture.

Le portrait est entièrement bâti sur une contradiction essentielle. Élise y est présentée à la fois comme ...

- La "Sainte de l'Enfer" : Une créature démoniaque, capricieuse, colérique, capable de scènes d'une violence inouïe. Elle est le "démon" nécessaire qui le confronte à lui-même.

- Le "Salut" : En l'épousant, Jouhandeau, hanté par son homosexualité ("le péché") voit en elle un moyen de se racheter, d'accéder à une forme de normalité et de grâce par le sacrement du mariage. Elle est son ange gardien malgré elle.

- Le Mariage comme Drame Métaphysique : Leur union n'est pas présentée comme une simple relation humaine, mais comme un champ de bataille où se joue le salut de son âme. Élise est l'instrument de sa propre purification, la pierre de touche qui révèle ses faiblesses et ses lâchetés. Le mariage devient une allégorie de la lutte entre la Chair et l'Esprit.

L'écriture est classique, précise, presque froide, ce qui contraste violemment avec la passion destructrice qu'elle décrit.

"Chroniques maritales" - Si « Élise » était le portrait inaugural, les « Chroniques maritales » en sont la suite logique et le déploiement dans le quotidien. Ce n'est pas un roman unique, mais une série de textes courts, de scènes, d'instantanés qui capturent la vie conjugale dans ce qu'elle a de plus concret et de plus violent. On y entre dans le vif du sujet : les scènes de ménage, les reproches, les silences, les réconciliations épuisées, l'argent, la jalousie, la cohabitation de deux êtres qui s'aiment et se déchirent. Rien n'est épargné au lecteur : les insultes, les crises de larmes, le bruit des portes qui claquent, la mesquinerie des reproches. C'est un document ethnographique sur un couple en guerre perpétuelle.

Chaque crise est interprétée par Jouhandeau comme une épreuve envoyée par Dieu. En supportant les fureurs d'Élise, il expie ses propres péchés. La souffrance conjugale devient un chemin de croix personnel, une voie d'accès paradoxale à la rédemption...

"1 - Ma grandeur était si vraie, si pure, si haute, si inexpugnable, j’étais une forteresse et je ne suis plus qu’une ville ouverte, occupée par l’ennemi.

J’étais grand, parce que je tenais si peu de place dans le monde et je suis maintenant réduit à l’état de ma propre ombre, parce que j’ai voulu être un autre que moi.

Je pensais ce soir : le vaincu se reconnaît à ce signe qu’il porte des chaînes et qu’il paie le tribut : ma liberté et ma joie m’ont été ravies et, quoi que je fasse, je ne dispose plus d’un sou vaillant.

On va aux Halles acheter une poule cent sous moins cher et sur le chemin on fait une commande de trois mille francs au bottier. Ainsi ma vie se passe à régler nos dettes et j’espère tous les jours pouvoir m’offrir un livre de douze francs cinquante, mais comme il me manque toujours six francs, j’y renonce tous les jours.