- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

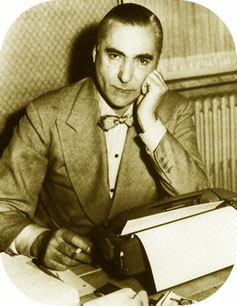

Curzio Malaparte (1898-1957), "Tecnica del colpo di Stato" (Technique du coup d'État, 1931), "Donna come me" (1940, Une Femme comme moi), "Kaputt" (1944), "La Pelle" (La Peau, 1949) - ..

Last update: 11/11/2016

"La pelle” risposi a voce bassa “la nostra pelle, questa maledetta pelle. Voi non immaginate neppure di che cosa sia capace un uomo, di quali eroismi e di quali infamie sia capace, per salvar la pelle" ( "La peau", répondis-je à voix basse, "notre peau, cette foutue peau. Tu n'imagines même pas de quoi un homme est capable, de quels héroïsmes et de quelles infamies il est capable, pour sauver sa peau.) - Evoquer Malaparte aujourd’hui semble plus facile qu’il y a quelques décennies, le temps a établi une distance critique qui semble plus objective.

Provoquant, contradictoire, égocentrique, fasciste impénitent, autobiographique sans limite, Malaparte? Certes, c'est de lui dont il parle, mais dans une Europe qui se fracture de toutes parts. Où s'entremêlent horreurs, dégradations et jeux baroques tant littéraires que politiques. Où l'on peut hésiter à chaque pas, - si l'on accepte de porter un regard différent des récits qui font "autorité", mais de quelle "autorité" s'agit-il? -, entre tragédie et bouffonnerie grotesque. Où penser rationnellement n'est plus d'évidence.

Malaparte, en quête d'existence et d'écriture, tente de produire une nouvelle forme littéraire plus en accord avec ce qu'il vit et ce qu'il voit : une sorte de provocation baroque suscitée par la guerre totale, une transfiguration visuelle constante, une véritable immersion imaginative et sensorielle qui tranche avec les pages écrites par la plupart des grands témoins du conflit mondial, qui, eux, par nécessité, restent tributaire du témoignage aussi objectif que possible. Ici, au fond, on ne se bat pas tant pour la liberté, que tout simplement pour sa peau, ou du moins dans un monde sans prise possible parce que livré à une logique de destruction intérieure que rien ne semble pouvoir arrêter.

Très jeune combattant lors de la Première Mondiale, correspondant de guerre durant la Seconde, Malaparte, écrivain italien et toscan, doit sa première notoriété à des écrits qui exaltent le fascisme, on cherche alors, un espoir de renouveau, puis une seconde qui ironise sur Mussolini et la réalité sommaire qu'il incarne.

Correspondant de guerre tant sur le front français que russe, il acquiert sa renommée en écrivant un pamphlet cynique et cruel contre la guerre (Kaputt, 1944) et une chronique dramatique sur la détresse physique et morale de l'Italie d'après-guerre (La Peau, 1949) : il s'agit alors non pas de lutter pour ne pas mourir, quelque soit l'absurdité du contexte mis en oeuvre, mais de lutter pour vivre, et s'ouvre alors un abîme d'humiliation. Deux œuvres majeures, de pleine maturité, qui font de lui, quoiqu'on en dise, un très grand écrivain du XXe siècle.

Malaparte nous livre un témoignage littéraire unique sur l'horreur de la Guerre et des Totalitarismes : "Kaputt" (1944) et "La Peau" (1949) sont des chefs-d'œuvre incontournables. Avec un style à la fois cru, lyrique, grotesque et d'un réalisme terrifiant, il dépeint l'absurdité, la barbarie et la corruption morale de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation nazie et de la libération alliée. C'est une vision cauchemardesque, sans concession, de l'effondrement de l'Europe.

Malaparte nous montre comment la beauté et la culture peuvent coexister avec l'horreur la plus extrême. Son analyse de la perversion du pouvoir est sans concession. Ses écrits analysent profondément la mécanique du totalitarisme, la séduction du mal, la compromission des élites et la déshumanisation engendrée par l'idéologie et la guerre.

"... Nous sortîmes dans le parc. Il commençait à faire froid et le ciel, à l’Orient, était d’une couleur d’argent bruni. La mort lente de la lumière, le retour de la nuit après la journée interminable de l’été, me donnaient une impression de paix et de sérénité. Il me semblait que la guerre était finie, que l’Europe était encore vivante, the glory that was, etc., the grandeur that was, etc. J’avais passé l’été en Laponie, sur le front de Petsamo et de la Liza, dans les immenses forêts d’Inari, dans la toundra arctique, morte et lunaire, éclairée d’un cruel soleil qui ne se couche jamais. Ces premières ombres automnales me rendaient la chaleur, le repos, l’impression d’une vie sereine et point contaminée par la continuelle présence de la mort. Je me roulais dans l’ombre, enfin retrouvée, comme dans une couverture de laine. L’air avait une tiédeur, une odeur de femme.

Il n’y avait que quelques jours que j’étais arrivé à Stockholm après un long séjour dans une clinique d’Helsinki et je retrouvais, en Suède, cette douceur d’une vie sereine qui avait été jadis la grâce de l’Europe. Après tant de mois de sauvage solitude dans l’Extrême-Nord, au milieu des Lapons chasseurs d’ours, pasteurs de rennes, pêcheurs de saumons, les scènes, désormais oubliées, d’une vie paisible et laborieuse, que je contemplais avec étonnement dans les rues de Stockholm, me donnaient une sorte d’ivresse, une manière d’égarement. Les femmes, surtout, la grâce athlétique et fière des claires et diaphanes Suédoises aux cheveux d’or antique, au sourire pur, aux petits seins haut placés au sommet de la poitrine comme deux décorations de mérite athlétique, deux médailles commémoratives du 85e anniversaire du roi Gustave V – me rendaient la pudeur de la vie. L’ombre des premiers couchers de soleil donnait à la délicatesse féminine un je ne sais quoi de secret, de mystérieux.

Le long des rues plongées dans une lumière azur, sous un ciel de soie bleu pâle, dans l’air illuminé du reflet blanc des façades, les femmes passaient, semblables à des comètes d’or bleu. Leur sourire était tiède, leur regard extatique et innocent. Les couples enlacés sur les bancs du Humle Garden, sous les arbres déjà humides de nuit, m’apparaissaient comme une répétition idéale du couple enlacé de Josephson dans le Festlig Scen. Le ciel au-dessus des toits, les maisons le long de la mer, les voiliers et les vapeurs ancrés dans le Ström et le long du Strandwägen avaient le bleu des porcelaines de Marieberg et de Röstrand, ce bleu de la mer entre les îles de l’archipel, du Mälaren près de Drottningholm, des bois autour de Saltsjösbaden, des nuages sur les derniers toits du Walhallawägen ..."

(...)

"... La lumière du jour faiblissait petit à petit : une couleur de violettes nocturnes se répandait lentement dans la pièce. Peu à peu, une indéfinissable impression de pudeur s’emparait de moi. J’éprouvais une honte et une horreur de tout ce que j’avais souffert au cours de ces années de guerre. Encore une fois, comme toujours, lorsqu’allant en Finlande ou en revenant je faisais une brève halte en Suède, dans cette île heureuse au milieu d’une Europe corrompue par la faim, par la haine et par le désespoir je retrouvais l’impression d’une vie sereine, le sentiment de la dignité humaine. Je me sentais à nouveau libre, mais c’était un sentiment douloureux et cruel. Je devais, quelques jours plus tard, partir pour l’Italie. Et maintenant, le sentiment qu’il allait me falloir quitter la Suède, traverser l’Allemagne, retrouver ces visages allemands défigurés par la haine et la peur, moites d’une sueur morbide – me remplissait de dégoût et d’humiliation. Je retrouverais aussi, dans quelques jours, les visages italiens, mes visages italiens découragés, pâles de faim ; je me reconnaîtrais dans l’angoisse fermée de ces visages, dans les yeux de la foule des trams, des autobus, des cafés, des trottoirs au-dessous des grands portraits de Mussolini collés aux murs et aux vitrines, au-dessous de cette tête boursouflée et blanchâtre aux yeux lâches, à la bouche menteuse – et un sentiment de pitié et de révolte s’emparait de moi peu à peu.

Le prince Eugène me fixait en silence. Il comprenait ce qui se passait en moi, l’angoisse qui m’étreignait, et il se mit à me parler gentiment de l’Italie, de Rome, de Florence, de ses amis italiens qu’il n’avait pas vus depuis des années. À un certain moment, il me demanda ce que comptait faire le prince de Piémont.

— Il perd ses cheveux ! aurais-je voulu lui répondre. Mais je me contentai de dire, en souriant : Il est à Agnani, près de Rome, à la tête des troupes qui défendent la Sicile. Il sourit aussi mais point de mon innocente malice, et me demanda s’il y avait longtemps que je ne l’avais pas vu.

— Je l’ai vu à Rome peu avant de quitter l’Italie, répondis-je. J’aurais voulu lui dire que ma dernière rencontre avec le prince Humbert m’avait laissé une impression de compassion et de regret. Quelques années avaient suffi pour faire de ce jeune prince orgueilleux et souriant un homme d’aspect pauvre, triste, humilié. Quelque chose dans son visage, dans son regard, trahissait une conscience inquiète et découragée. Sa cordialité même, si remplie naguère d’une aimable sincérité, s’était frelatée : son sourire était humble, incertain..."

(Kaputt)

Malaparte sait transcender tous les genres, mêlant reportage, autobiographie fictive, roman, essai et satire, dans un style unique qui parvient à créer une forme littéraire puissante pour rendre compte de la complexité monstrueuse de son époque.

Malaparte incarne la figure complexe de l'intellectuel compromis, observateur lucide mais participant ambigu, une ambivalence morale que rien ne semble justifier. Son parcours pose des questions essentielles sur l'engagement, la responsabilité de l'écrivain et la possibilité de témoigner depuis l'intérieur même du mal.

Kaputt, «Les villes interdites », 1947, trad. Denoël.

" ...« Etes-vous allé voir le ghetto, mein lieber Malaparte ? »

J'étais allé, quelques jours plus tôt, dans le ghetto de Varsovie. J'avais franchi le seuil de la « ville interdite » ceinte de cette haute muraille de briques rouges, que les Allemands ont construite pour enfermer dans le ghetto, comme dans une cage, de misérables fauves désarmés.

[...] ,

De temps en temps, il me fallait enjamber un mort ; je marchais au milieu de la foule sans voir où je mettais les pieds et, parfois, je trébuchais contre un cadavre étendu sur le trottoir entre les candélabres rituels. Les morts gisaient, abandonnés dans la neige dans l'attente que le char des « monatti » passât les emporter: mais la mortalité était élevée, les chars peu nombreux, on n'avait pas le temps de les emporter tous, et lescadavres restaient là des jours et des jours, étendus dans la neige entre les candélabres éteints. Beaucoup gisaient à terre dans les vestibules des maisons, dans les corridors, sur les paliers d'esccaliers ou sur des lits dans des chambres bondées d'êtres pâles et silencieux. Ils avaient la barbesouillée de neige et de boue. Certains avaient les yeux ouverts et regardaient la foule passer, nous suivant longtemps de leur regard blanc. Ils étaient raides et durs; on eût dit des statues de bois. Des morts juifs de Chagall. Les barbes semblaient bleues dans les maigres visages rendus livides par le gel et par la mort. D'un bleu si pur qu'il rappelait le bleu de certaines algues marines. D'un bleu si mystérieux qu'il rappelait la mer, ce bleu mystérieux de la mer à certaines heures mystérieuses du jour.

Le silence des rues de la ville interdite, ce silence glacial, parcouru, comme par un frisson, de ce léger grincement de dents m'écrasait à tel point qu'à un certain moment, je commençai à parler tout seul, à haute voix. Tout le monde ,se retourna pour me regarder, avec une expression de profond étonnement et un regard apeuré. Alors je me mis à observer les yeux des gens. Presque tous les visages d'hommes étaient barbus. Les quelques figures glabres que j'apercevais étaient épouvantables tant la faim et le désespoir s'y montraient nus. La face des adolescents était couverte d'un duvet frisé rougeâtre ou noirâtre sur une peau de cire. Le visage des femmes et des enfants -semblait en papier mâché. Et sur toutes ces figures, il y avait déjà l'ombre bleue de la mort. Dans ces visages couleur de papier gris ou d'une blancheur crayeuse, les yeux semblaient d'étranges insectes fouillant au fond des orbites avec des pattes poilues

pour sucer le peu de lumière qui brillait au-dedans. A mon approche, ces répugnants insectes se mettaient à remuer avec inquiétude et, quittant un instant leur proie, surgissaient du fond des orbites comme du fond d'une tanière, et me fixaient apeurés.

[...]

- Vous avez bien été voir le ghetto, mein lieber Malaparte, me demanda Frank avec un sourire ironique.

- Oui, lui répondis-je froidement.

- Très intéressant, nicht wahr ?

- Oh oui! Très intéressant, répondis-je. "

Les années 1920 ont vu naître une esthétisation du Politique qui marquera tragiquement ce XXe siècle, au centre de laquelle Gabriele D'Annunzio allie engagement politique controversé et immense talent littéraire...

C'est à cette époque que le jeune et ambitieux Curzio Malaparte (1898-1957), encore profondément fasciste, croise le chemin de Gabriele D'Annunzio (1863-1938) : il a laissé dans ses écrits, notamment dans "L'Arcitaliano" (L'Italien bâtisseur d'arcs, 1928), un portrait littéraire saisissant et ambigu de celui-ci.

Après sa retraite forcée suite à l'épisode de Fiume et un "accident" suspect (probablement une tentative d'assassinat commanditée par Mussolini qui le voyait comme un rival encombrant), D'Annunzio s'était retiré dans sa demeure extravagante, le Vittoriale degli Italiani, sur les bords du lac de Garde. D'Annunzio était alors encore une figure titanesque, un monument national, un écrivain-soldat héros de la Première Guerre mondiale, célèbre pour ses exploits aériens et surtout pour l'occupation de Fiume (1919-1920), une expérience proto-fasciste où il expérimentera des rituels politiques, un culte du chef et une esthétisation du pouvoir qui influenceront profondément Mussolini (et bien d'autres petits monstres...)

D'Annunzio démontrera en effet, avec les évènements qui se déroulèrent dans la ville de Fiume - (pendant 15 mois, 1919-1920, D'Annunzio transformera Fiume, ville majoritairement italophone mais située en dehors des frontières historiques de l'Italie, en un État révolutionnaire et expérimental, véritable laboratoire pour le mouvement fasciste naissant) -, comment la mise en scène théâtrale, les symboles, les rituels, les discours enflammés et le culte du chef pouvaient captiver les masses et fonder un pouvoir autoritaire. Il a fourni une "boîte à outils" esthétique et symbolique essentielle au fascisme mussolinien et au-delà.

Tout en étant un poète majeur du mouvement Decadentismo (symbolisme, sensualité, exaltation du "surhomme"), un romancier ("Le Feu"), un dramaturge, qui a renouvelé la prose et la poésie italiennes par son lyrisme excessif et son exploration de la sensualité, de la volonté de puissance et de la beauté. Son influence sur le modernisme littéraire est significative. Il a ainsi incarné la figure de l'artiste transcendant les limites, mêlant création, action militaire et politique, créant un archétype qui fascine encore.

Malaparte ne peut que reconnaître le génie littéraire, le charisme et l'aura mythique de D'Annunzio : mais ce dernier, vieillissant, s'enferme dans une geste esthétique dont le fascisme s'empare, et s'éteint en 1938 alors que notre auteur vient d'atteindre 40 ans. Celui-ci prendra désormais ses distance avec une esthétisation de l'autorité et de l'horreur qui lui paraît désormais vide et dangereuse ...

Malaparte, bien qu'ayant été fasciste, est principalement lu et célébré aujourd'hui comme le chroniqueur génial et impitoyable de la chute de ce même fascisme et de l'horreur nazie. Son œuvre constitue un avertissement littéraire puissant contre les totalitarismes et la barbarie ...

Cumio Malaparte (1898-1957)

Kurt Erich Suckert, né à Prato (Toscane), écrivain italien sous le pseudonyme de Malaparte, naquit d'une mère lombarde, Edda Perelli, d'une famille milanaise influente, et d'Erwin Suckert, originaire de Zittau en Saxe, mais fut, dès sa petite enfance, éloigné de sa famille et confié à de pauvres paysans toscans au foyer desquels restait vivace la tradition populaire de républicanisme garibaldien. Il fit de brillantes études au Collège Cicgnini de Prato, où D'Annunzio avait été également élève : mais le 2 août 1914, il prenait la fuite, passait la frontière et s'engageait dans la légion garibaldienne (de février à mars 1915) : il avait seize ans. La Légion garibaldienne étant dissoute, il revient en Italie et s'engage à nouveau dès la déclaration de guerre de l'Italie à l'Empire austro-hongrois (1917) : combat sur le front italien dans les régiments alpins, devient officier, avant de revenir en France où il est gazé lors de la bataille du Chemin des Dames, et est décoré de la croix de guerre.

Entré ensuite dans la diplomatie, par concours spécial, il assiste d'abord à la Conférence de la paix, qui se tenait à Versailles, puis fit partie de Légation d'Italie en Pologne. Mais en 1921 il rentrait en Italie, et abandonnait toute carrière administrative.

La crise politique était déjà très aigüe dans la péninsule italienne de l'entre-deux-guerres, la révolte gronde contre l'Italie libérale de Giolitti et l'ancien combattant volontaire ne tarda pas à être attiré par Mussolini, qu'auréolaient alors sa campagne interventionniste de 1915 et sa conduite valeureuse sur le front tyrolien, un Mussolini alors encore très proche de ses origines socialistes. En septembre 1922, le jeune homme, alors tiraillé entre valeurs du sol, exprimé par le peintre Mino Maccari, et modernité défendue par romancier Massimo Bontempelli dans le sillage du futurisme, son adhésion à la section florentine du parti fasciste. Déjà il avait fait ses débuts littéraires avec un un livre de guerre, "La Révolte des saints maudits" (La Rivolta dei santi maledetti) et si fit appeler Malaparte ("mala parte" ou "mauvais côté"). Malaparte ne prit part pour autant à aucune action de combat fasciste, mais après la marche sur Rome (1922), il fut quelques temps délégué pour l'organisation des "faisceaux" à l'étranger.

Entretemps, l'Italie devient dans sa quasi-intégralité une nation fasciste. Malaparte ne tarda pas à donner sa démission, plus par un besoin instinctif d'indépendance car il restait alors un des plus brillants intellectuels du mouvement. En 1924, il fonde le périodique romain La Conquista dello stato et, en 1926, il se joint à Massimo Bontempelli pour fonder 900, un trimestriel littéraire influent et cosmopolite dont le comité de rédaction étranger comprend James Joyce et Ilya Ehrenburg; Il devint plus tard coéditeur de Fiera Letteraria, alors rédacteur en chef de La Stampa à Turin. Il publie des essais aux titres virulents, "Les Noces des eunuques" (Le Nozze degli eunichi, 1922), "L'Italie contre l'Europe" (L'Europa vivente, 1923), "L'Italie barbare" (L'Italia barbara, 1925), dans lesquels il développe un nietzschéisme politique fondé essentiellement sur l'antithèse entre la plèbe italienne, qui "ne veut pas souffrir", et le surhomme (Mussolini) qui ne peut contraindre son pays à jouer un grand rôle historique qu'en devenant un tyran. Mais ses incartades à l'égard de la "discipline" du parti fasciste et du "Dulce" lui-même allaient se multiplier. De 1927 à 1930 parurent dans les revues La Chiosa et L'Italiano son premier roman, "Monsieur Caméléon" (Don Camaleo, romanzo d'un camaleonte), particulièrement insolent envers Mussolini, un pamphlet écrit au lendemain des accords de Latran, mais passé quasi inaperçu : on ne se rendit compte de sa réelle portée anti mussolinienne qu'en 1946, lorsqu'il fut édité dans son intégralité. Les autorités avaient interdit la publication en volume, Malaparte préféra s'éloigner de Rome et il prit la direction du grand journal turinois, La Stampa ...

Converti tôt au fascisme, il devient, aux côtés de Gabriele D’Annunzio, l’écrivain le plus puissant associé au parti. Ses opinions politiques ont été exprimées dans sa propre revue littéraire, Prospettive (1937), et dans de nombreux articles écrits pour des périodiques fascistes.

Ses premiers romans, "Avventure di un capitano di Sventura" (1927), "Sodoma e Gomorra" (1931) et "Sangue" (1937), montraient également une tendance fasciste. ..

L'atmosphère politique devenant difficile, Malaparte, après avoir fait une tournée de voyages en Europe, en Afrique et en Asie, abandonne le parti fasciste en janvier 1931.

Sur l'encouragement de Daniel Halévy, alors directeur de collection aux éditions Grasset, et auteur de "La Fin des notables" (1930), de "Décadence de la liberté" (1931), Malaparte se rend à Paris où il publie deux oeuvres capitales, "Technique du coup d'Etat" (1931), une discussion particulièrement controversée et influente sur la violence et les moyens de révolution, et "Le Bonhomme Lénine" (1932), qui lui valent célébrité ... et sont interdits en Italie et en Allemagne...

"Tecnica del colpo di Stato" (Technique du coup d'État, 1931)

Malaparte, en 1930, est encore à Turin où il dirige le quotidien La Stampa. Durant les derniers mois de cette année-là, il écrit son essai Technique du coup d'État (Tecnica del colpo di Stato) dont la traduction française paraît en 1931 aux éditions Grasset. Le livre ne sortira en italien qu'en 1946. Son importance réside sans doute dans l'anticipation qu'il constitue par rapport aux prises de pouvoir de la droite et de la gauche en Europe, considérées comme deux moments révolutionnaires identiques, car s'appuyant sur une technique plus que sur une stratégie et bénéficiant de l'incapacité des démocraties parlementaires à se prémunir contre ces coups de force qui visent à s'emparer des centres névralgiques de l'État. Malaparte met en parallèle la technique de Trotski avec celle de Mussolini dont le talent révolutionnaire trouve, selon lui, son origine dans l'« expérience marxiste » de ce dernier qu'il compare en tout point à celle du révolutionnaire russe. Ce qui lui vaudra la colère de l'un comme de l'autre, Mussolini n'appréciant pas que l'on fasse allusion à son passé socialiste et Trotski n'aimant pas du tout qu'on le compare au dictateur italien. Cet essai est surtout remarquable pour ses positions à la fois réalistes et visionnaires à l'égard d'Hitler, que Malaparte dépeint comme un « autrichien gras et orgueilleux... un homme faible qui se réfugie dans la brutalité pour cacher son manque d'énergie » et dont l'action, dit-il, entraînera l'Allemagne à sa perte.

On notera non sans curiosité les réflexions qui précède l'épilogue : "Dans la vie de tout dictateur, il y a des moments qui révèlent les profondeurs troubles, malsaines et sexuelles de son pouvoir ; ce sont les crises qui révèlent le côté tout à fait féminin de son caractère. Dans les relations entre un chef et ses partisans, ces crises prennent le plus souvent la forme de révoltes. Lorsqu'il est menacé de domination par ceux qu'il a jadis humiliés et asservis, le dictateur se défend avec une énergie flamboyante contre la rébellion de ses partisans : c'est la femme en lui qui se défend. Cromwell, Lénine et Mussolini ont connu ces moments. Cromwell n'a pas hésité à utiliser le feu et l'épée pour écraser la révolte des "niveleurs", qui défendaient une sorte de communisme du XVIIe siècle en Angleterre. Lénine n'a eu aucune pitié pour les marins mutinés de Cronstadt, Mussolini a été dur avec les Chemises noires florentines dont la révolte a duré un an, jusqu'à la veille du coup d'État.

Il est surprenant qu'Hitler n'ait pas encore eu à faire face à une sédition généralisée parmi ses troupes de choc. Les mutineries partielles qui ont éclaté dans toute l'Allemagne dans les rangs des escadrons de combat d'Hitler ne sont peut-être que les premiers symptômes d'un affrontement inévitable. L'opportunisme au cours d'une révolution est un crime qui entraîne son propre châtiment. Malheureux le dictateur qui, à la tête d'une armée révolutionnaire, recule devant la responsabilité d'un coup d'Etat. Il peut, grâce à des ruses et à des compromis, s'emparer du pouvoir par des moyens légaux, mais les dictatures qui naissent d'un compromis ne sont que des semi-dictatures. Elles ne durent pas. C'est la violence révolutionnaire qui légitime une dictature : le coup d'Etat lui-même en est le fondement le plus solide. C'est peut-être le projet d'Hitler que d'arriver au pouvoir par un compromis parlementaire. Tout ce qu'il peut faire, s'il veut éviter une révolte de ses combattants, c'est de détourner leur attention de la prise de l'Etat et de fixer leur ardeur révolutionnaire non sur la politique intérieure, mais sur les affaires étrangères. Le problème des frontières orientales n'est-il pas, depuis quelque temps, le thème principal de l'éloquence hitlérienne ? Il est significatif que l'avenir de l'Allemagne puisse dépendre d'un compromis parlementaire plutôt que d'un coup d'Etat. Un dictateur qui n'oserait pas prendre le pouvoir par une action révolutionnaire ne pourrait jamais intimider l'Europe occidentale, qui est prête à défendre sa liberté quel qu'en soit le prix."

(Préface) "Dans presque tous les pays, il existe d'une part des partis qui défendent l'État parlementaire et appliquent la méthode libérale et démocratique pour préserver l'équilibre interne des pouvoirs. Parmi eux, on trouve tous les types de conservateurs, des libéraux de droite aux socialistes de gauche. D'autre part, il y a les partis dont la vision de l'État est révolutionnaire, les partis d'extrême gauche et d'extrême droite, les fascistes et les communistes, les Catilines modernes.

Les Catilines de droite se préoccupent du maintien de l'ordre. Ils accusent les gouvernements de faiblesse, d'incapacité et d'irresponsabilité. Ils proclament la nécessité d'un État fortement organisé, avec un contrôle sévère de la vie politique, sociale et économique. Ils sont les adorateurs de l'État, les partisans d'un État absolu. Ils voient la seule garantie de l'ordre et de la liberté contre le péril communiste dans un État qui prendrait le contrôle au centre et serait autoritaire, anti-libéral et anti-démocratique. La doctrine de Mussolini est la suivante : "Tout dans l'État, rien en dehors de l'État, rien contre l'État".

Les Catilines de la gauche cherchent à s'emparer de l'État pour instaurer la dictature des ouvriers et des paysans. "Là où il y a la liberté, il n'y a pas d'État", telle est la doctrine de Lénine.

Les exemples de Mussolini et de Lénine sont d'une grande importance dans le développement de la lutte entre les Catilines de droite et de gauche et les défenseurs de l'État libéral et démocratique. Bien sûr, les tactiques fascistes sont une chose et les tactiques communistes en sont une autre. Mais jusqu'à présent, ni les Catilines ni les défenseurs de l'Etat ne semblent avoir reconnu ces tactiques, ni les avoir définies de manière à mettre en évidence leurs différences ou leurs similitudes, s'il y en a. La tactique de Bela Kun n'a rien à voir avec celle des bolcheviks. Les tentatives de Kapp, Primo de Rivera et Pilsudski semblent avoir été planifiées selon des règles tout à fait différentes de celles de la tactique fasciste. C'est peut-être Bela Kun qui a utilisé les tactiques les plus modernes et qui, plus expert que les trois autres dans son travail, était le plus dangereux. Mais lui aussi, en voulant s'emparer de l'Etat, a prouvé son ignorance non seulement des tactiques modernes d'insurrection, mais aussi d'une méthode moderne pour s'emparer de l'Etat.

Bela Kun croyait imiter Trotsky. Il ne s'aperçoit pas qu'il n'est pas allé plus loin que les règles édictées par Karl Marx à la suite de la Commune de Paris. Kapp envisage d'achever le Parlement de Weimar sur le modèle du XVIIIe Brumaire. Primo de Rivera et Pilsudski pensaient que pour vaincre l'État moderne, il suffisait de déposer le gouvernement constitutionnel par la violence. Ni les gouvernements ni les Catilines - cela est clair - n'ont jamais étudié sérieusement s'il existe une science moderne du coup d'État ou quelles en sont les règles générales. Pendant que les Catilines poursuivent leur tactique révolutionnaire, les Gouvernements continuent à leur opposer des mesures policières défensives, montrant ainsi leur ignorance absolue des principes élémentaires de la conquête et de la défense de l'Etat moderne. Cette ignorance est dangereuse, comme je me propose de le montrer en rappelant des événements dont j'ai été le témoin, auxquels j'ai d'ailleurs pris une certaine part, les événements de la saison révolutionnaire qui a commencé en février 1917 en Russie et qui ne semble pas encore terminée en Europe..."

Malaparte s'installe à Londres, y commence une carrière de correspondant politique, lorsque Mussolini, en 1933, lui donne l'ordre de regagner l'Italie. Il s'incline, par bravade, semble-t-il, et est aussitôt arrêté à sa descente du train, "pour manifestation anti-fascistes à l'étranger". Après un emprisonnement de quelques mois, l'écrivain est condamné à cinq années de résidence forcée dans l'île de Lipari, pour avoir tourné en dérision le très puissant ministre Italo Balbo dans un essai biographique de 1931, "Vita di Pizzo-di-Ferro, detto Italo Balbo. C'est là qu'il écrit ses romans "Fugue in prigione" (Evasions en prison, 1936) et "Sangue" (Sang, 1937)....

Dans ses nouvelles, deux recueils, "Sodoma e Gomorra" (1931) et "Sangue" (1936), Malaparte écrit combien l'horreur du sang procède "d'une expérience qui n'appartient pas qu'à moi, mais à toute ma génération", histoires de ses premières intuitions, histoire d'une conscience, d'un certain goût morbide des images âpres : on voit ainsi comment un être humain peut à tout moment et à travers les expériences les plus douloureuses "parvenir à une suprême et libre conscience de soi-même, de son peuple et de son temps" (trad. éditions du Rocher, 1982).

Sa peine terminée, il regagne Rome, mais reste sous surveillance et fut même arrêté à nouveau lors de la visite de Hitler à Rome en 1938. En 1939, Malaparte fonde la revue d'opposition "Prospettive" qui publie des textes d'antifascistes notoires comme Moravia (Malaparte et Alberto Moravia, une amitié très conflictuelle, cf "I due amici. Frammenti di una storia fra guerra e dopoguerra", posthum. 2007) et introduit des auteurs surréalistes étrangers en Italie, se référant à des traductions de Breton, Éluard, Aragon, Joyce et Garcia Lorca.

Mussolini semble toutefois avoir gardé une certaine bienveillance pour son ancien disciple puisqu'en juin 1940, dès l'entrée en guerre de l'Italie, aux côtés de l'Allemagne nazie, Malaparte, qui venait d'écrire sa nouvelle "Donna come me" (Une femme comme moi, 1940) reçut le titre de correspondant de guerre et rattaché à un régiment de troupes alpines.

"Donna come me" (Une femme comme moi, 1940)

Suite de préludes. motifs et études. de quelques pages chacun, des morceaux, où le rythme et le sentiment sont mystérieusement et puissamment conjugués et qui témoignent d`une maîtrise étonnante : "A l`orée d`un crime", "La Mer blessée", "Une ville comme moi", "Un jour comme moi", et surtout "L`Arbre vivant", véritable poème en prose....

« Assis sur la rive, là où finit l'ombre de cet arbre noir, chercher dans les rougeurs du couchant la première étoile sur la mer. Et écouter le vent du soir. qui réveille une à une les feuilles : elles murmurent toutes ensemble. doucement, le murmure s'éloigne peu à peu. C'est l`heure de notre mort quotidienne, l`instant où chaque homme aperçoit son destin comme une loi étrangère à sa vie, un élément séparé de lui, sans aucun pouvoir sur sa conscience ni sur son sort. Chaque jour. à cette heure, nous commençons à mourir. Cette mort du temps et de la nature, ce coucher universel, n'advient pas en dehors de nous, mais au plus profond de notre esprit. La lumière s`éteint lentement. Comme si le monde perdait conscience de soi-même. Et l`homme oublie les heureuses tristesses, les mauvaises fortunes, le jeu cruel des jours et des saisons..."

Malaparte n'abdique pour autant sa liberté d'esprit et se met à écrire son roman "Il Sole e'cieco" (Le soleil est aveugle, 1941), condamnation morale de l'agression contre une France déjà au bord de la défaite. Le livre sera saisi, Malaparte reversé dans le service armé et fit campagne de Grèce à bord d'un bombardier...

"Il Sole è cieco" (Le soleil est aveugle, publié en 1947)

En juin 1940, Mussolini ayant déclaré la guerre à la France, Malaparte part en qualité de correspondant de guerre avec un régiment de troupes alpines. Les hommes mobilisés doivent revêtir l`uniforme, alors que la plupart de ces frontaliers, ayant travaillé en France, y ont laissé des amis. L'ordre de marche est immédiat, et les hommes gravissent dans une éblouissante solitude les pentes enneigées, les glaciers, puis le névé sous le col de la Seigne, qu`érafle le sifflement des projectiles de 155. Vers la fin du jour, les troupes italiennes arrivent à portée de tir des forteresses françaises, qui leur opposent une volée d`obus, soulevant d'immenses nuées éclatantes. Aussitôt, la nuée tombée, la neige se noircit d`une multitude de petites bêtes qui s`enfuient : ce sont les marmottes tirées de leur sommeil. Alors, un immense éclat de rire s`élève des rangs de l'armée italienne. Les marmottes en fuite font tout oublier. Le capitaine italien aperçoit à l'entrée d'un village un banc vert : "Un objet ironique, dans ce paysage triste et solennel. Une bête aux aguets. Un sphinx peint en vert. à pattes de chien. Un piège, une embûche tendue à sa fatigue. Un spectre en forme de banc". Qu'i doit refuser. La nuit tombe, les hommes reçoivent l'ordre de prendre leurs positions, et Malaparte se trouve bientôt en compagnie des officiers pour le repas du soir. Tous sont anxieux. Le capitaine qui avait marqué plus que les autres une extrême nervosité veut rejoindre les avant-postes de ses hommes perdus dans la neige et dans la nuit. Ses camarades veulent le retenir, lui montrant les dangers d`une marche solitaire. ll part cependant. ll ne reviendra jamais. La supposition d'un suicide est dans les pensées. Le lendemain matin. une dépêche : la guerre est finie. Elle aura duré quarante-huit heures.

Pour traduire toute l'absurdité de cette guerre et pour éviter la censure, Malaparte a utilisé divers procédés, répétitions, surcharges lyriques, passages en italique, dispositions typographiques, phrases inachevées, dialogues mêlés à la narration, choix parfois insolite des images. (Trad. Denoël. 1958).

En 1941, ayant retrouvé ses fonctions de correspondant de guerre, il part pour le compte du Corriere della Sera sur le front de Russie, avec le corps italien du général Messe. Mais ses articles défavorables à l'Allemagne le font expulser du secteur ukrainien dès la fin de 1941. Ses rapports du front russe ont été publiés sous le titre "Il Volga nasce in Europa" (1943; La Volga monte en Europe). Son séjour en Europe de l'Est occupée et ses rencontres singulières avec des chefs nazis tels que Hans Franck, gauleiter de Pologne, bourreau nazi qui sera exécuté en octobre 1946 après l'issu du procès de Nuremberg, et même Heinrich Himmler, lui donnèrent cependant matière de son livre sans doute le plus connu, "Kaputt" qui, publié à Naples (alors occupé par les Américains) en 1944, fut rapidement traduit dans toutes les langues (en français en 1946).

"LE MANUSCRIT de Kaputt a sa propre histoire, et il me semble que l’histoire secrète du manuscrit est la préface la plus appropriée pour le livre. J’ai commencé Kaputt à l’été 1918 — au début de la guerre allemande contre la Russie — dans le village de Pestchanka en Ukraine, dans la maison d’un paysan russe, Roman Suchena. Chaque matin, je m’asseyais dans le jardin sous un acacia et je travaillais pendant que Suchena, accroupi sur le sol par la porcherie, aiguisait sa faux ou des betteraves et des choux hachés pour les porcs. Le jardin jouxte la maison des Soviétiques qui était alors occupée par un détachement des SS d’Hitler. Chaque fois qu’un soldat SS s’approchait de la haie, Suchena donnait un avertissement de toux.

La cabane au toit de chaume avec ses murs de boue et de paille enduits de bouse de bœuf était petite et propre; ses seuls luxes étaient une radio, un gramophone et une petite bibliothèque des œuvres complètes de Pouchkine et Gogol. C’était la maison d’un vieux paysan que trois plans quinquennaux et une agriculture collective avaient libéré des liens de la misère, de l’ignorance et de la saleté. Le fils de Roman Suchena, membre du parti communiste, avait été mécanicien à la ferme collective Voroshilov à Pestchanka. Lui et sa femme avaient travaillé sur le même collectif et avaient suivi l’armée soviétique avec leur tracteur. C’était une fille silencieuse et douce; le soir, quand le travail dans le petit champ et dans le jardin était terminé, elle s’asseyait sous un arbre et lisait Eugène Onéguine de Pouchkine dans l’édition spéciale d’État publiée à Kharkov sur le centenaire de la mort du grand poète. Elle m’a rappelé les deux filles aînées de Croce, Elena et Alda, qui s’asseyaient sous un pommier lourdement chargé dans le jardin de leur maison d’été à Meana et lisaient Hérodote dans l’original.

Quand j’ai dû visiter le front, à quelques kilomètres seulement de Pestchanka, j’ai confié le manuscrit de Kaputt à mon ami Roman Suchena qui l’a caché dans un trou dans le mur de la porcherie. Lorsque la Gestapo vint enfin m’arrêter et m’expulser de l’Ukraine à cause de la sensation causée par mes dépêches de guerre dans le Corriere della Sera, la belle-fille de Suchena cousit le manuscrit dans la doublure de mon uniforme. Je serai toujours reconnaissant à Suchena et sa jeune belle-fille de m’avoir aidé à sauver mon manuscrit dangereux des mains de la Gestapo.

J’ai repris le travail sur Kaputt pendant mon séjour en Pologne et sur les fronts de Smolensk en janvier et février 1942. Quand j’ai quitté la Pologne pour la Finlande, j’ai porté les pages du manuscrit cachées dans la doublure de mon manteau en peau de mouton. J’ai terminé le livre, sauf pour le dernier chapitre, pendant les deux années passées en Finlande. À l’automne 1942, je suis rentré en Italie en congé de maladie après une grave maladie que j’avais contractée sur le front de Petsamo en Laponie. Au Tempelhof Air Field, près de Berlin, tous les passagers ont été fouillés par la Gestapo. Heureusement, je n’avais pas une seule page de Kaputt sur moi. Avant de quitter la Finlande, j’avais divisé le manuscrit en trois parties; j'ai donné une partie au ministre espagnol à Helsinki, le comte Augustin de Foxa, qui quittait son poste pour retourner au ministère des Affaires étrangères à Madrid; J’ai donné une autre partie au secrétaire de la légation roumaine à Helsinki, le prince Dinu Cantemir, qui partait pour assumer un nouveau poste avec la légation roumaine à Lisbonne; et j’ai donné la troisième partie à la presse attachée de la légation roumaine dans la capitale finlandaise, Titu Michailescu, qui retournait à Bucarest. Après une longue odyssée, les trois parties du manuscrit ont finalement atteint l’Italie, où je les ai cachées dans le mur entourant les bois de ma maison à Capri, face aux récifs de Faraglioni...."

"Kaputt" (1944)

Le roman a été écrit entre 1941 et 1943, la première partie en Ukraine, la suivante en Pologne, puis à Smolensk en 1942, alors qu’il était officier dans l’armée italienne et en même temps correspondant de première ligne pour le Corriere della Sera. Il a écrit le reste du livre pendant son séjour en Finlande, à l’exception du dernier chapitre, qu’il a compilé en Italie après y être retourné après l’arrestation de Mussolini le 25 juillet 1943. Kaputt a été publié pour la première fois en octobre 1944 par un petit éditeur napolitain, Giuseppe Casella, sa maison d’édition Bompiani à Milan étant inaccessible car elle abritait le siège de l’armée allemande d’occupation, et avec l’Italie divisée en deux à Monte Cassino. Pourquoi ce livre est-il intitulé "Kaputt" ? "Aucun mot mieux que cette dure et quasi mystérieuse expression allemande, qui signifie littéralement : brisé, fini, réduit en miettes, perdu, ne saurait, précise Malapare, indiquer ce que nous sommes, ce qu'est l'Europe dorénavant : un amoncellement de débris". Dans ce pathétique reportage, "horriblement cruel et gai", comme l'avait souhaité l`auteur, chaque page est dominée par la guerre et la mort. Une imagination puissante et débridée ajoute encore aux réalités les plus atroces sans que l'on discerne toujours où commence et où cesse le vraisemblable. (Trad. Denoël, 1947)

L'ouvrage est divisé en six parties, "Les Chevaux" (qui débute avec Du cote de Guermantes), "Les Rats", "Les Chiens", "Les Oiseaux", "Les Rennes", "Les Mouches", - le choix de recourir aux animaux, basé sur l’amour et l’appréciation bien connus de Malaparte pour eux, a été salué par la critique -, et fourmille de morceaux inoubliables par l'observation, l'humour glacé, l'intensité dramatique et la poésie mis en oeuvre. Horreurs de la guerre ou croquis d'ambassades, pestilence d'une charogne ou portrait d'une altesse royale, ces récits reflètent tous une Europe à l'agonie.

" ... Ce jour-là, Munthe paraissait serein. À un certain moment, il se mit à me parler des oiseaux de Capri. Tous les soirs, au moment du coucher du soleil, il sort de sa tour, s’avance lentement et précautionneusement au milieu des arbres du parc, son vieux manteau vert sur le dos, son méchant chapeau posé de travers sur ses cheveux embroussaillés, les yeux cachés par ses lunettes noires – jusqu’à ce qu’il arrive à un lieu où les arbres, clairsemés, laissent dans l’herbe comme un miroir du ciel. Il s’arrête là droit, maigre, ligneux, semblable à un vieux tronc décharné, séché par le soleil, le gel et les tempêtes, avec un rire heureux niché dans sa barbiche de vieux faune – et il attend. Les oiseaux volent à lui par bandes, avec d’affectueux pépiements : ils se posent sur ses épaules, sur ses bras, sur son chapeau, lui becquètent le nez, les lèvres et les oreilles. Munthe reste ainsi droit, immobile, à s’entretenir avec ses petits amis dans le doux dialecte de Capri, jusqu’à ce que le soleil se couche, plonge dans la mer bleue et verte, et que les oiseaux s’envolent vers leur nid, tous à la fois, avec une belle roulade pour dire adieu.

— Ah ! cette canaille de Munthe ! dit le prince, et sa voix, affectueuse, tremblait un peu.

Nous nous promenâmes un moment dans le parc, sous les pins gonflés de vent, puis Axel Munthe me conduisit dans la plus haute pièce de sa tour. Ce devait être anciennement une sorte de grenier, il en a fait maintenant une chambre à coucher pour ses jours de noire solitude, quand il s’enferme là-haut comme dans la cellule d’une prison, en se bouchant les oreilles avec du coton pour ne pas entendre une voix humaine. Il s’assit sur un escabeau, une grosse canne entre les genoux, la laisse du chien passée autour de son poignet. Le chien, couché à ses pieds, me regardait fixement, d’un regard clair et triste. Axel Munthe leva la tête : une ombre brusque était descendue sur son front. Il me dit qu’il ne pouvait dormir, qu’il passait ses nuits dans une veille angoissante à écouter le cri du vent dans les arbres et la voix lointaine de la mer.

— J’espère que vous n’êtes pas venu me parler de la guerre, me dit-il.

— Je ne vous parlerai pas de la guerre, lui répondis-je.

— Merci, dit Munthe. Puis, tout à coup, il me demanda s’il était vrai que les Allemands fussent si terriblement cruels.

— Leur cruauté est faite de peur, répondis-je : ils sont malades de peur. C’est un peuple malade, un Krankenvolk.

— Oui, un Krankenvolk, dit Munthe en tapant le carrelage du bout de sa canne. Et après un long silence, il me demanda s’il était vrai que les Allemands fussent tellement assoiffés de sang et de destruction.

— Ils ont peur, répondis-je. Ils ont peur de tout et de tous. Ils tuent et ils détruisent par peur. Non pas qu’ils craignent la mort ; aucun Allemand, homme, femme, vieillard, enfant, ne craint la mort. Ils n’ont pas non plus peur de souffrir. En un certain sens on peut dire qu’ils aiment la douleur. Mais ils ont peur de tout ce qui vit, de tout ce qui vit en dehors d’eux – et aussi de tout ce qui est différent d’eux. Le mal dont ils souffrent est mystérieux. Ils ont peur par-dessus tout des êtres faibles, des hommes désarmés, des malades, des femmes, des enfants. Ils ont peur des vieillards. Leur peur a toujours éveillé en moi une profonde pitié. Si l’Europe avait pitié d’eux, peut-être les Allemands guériraient-ils de leur horrible mal.

— Alors ils sont féroces ? Alors, c’est vrai qu’ils massacrent les gens sans aucune pitié ? m’interrompit Axel Munthe en tapant impatiemment le carrelage avec sa canne.

— Oui, c’est vrai répondis-je, ils tuent des gens désarmés, pendent les Juifs aux arbres sur les places des villages, les brûlent vifs dans leurs maisons comme des rats, fusillent les paysans et les ouvriers dans les cours des kolkhozes et des usines. Je les ai vus rire, manger, dormir à l’ombre des cadavres qui se balançaient aux branches des arbres.

— C’est un Krankenvolk, dit Munthe en ôtant ses lunettes noires pour en essuyer soigneusement les verres avec son mouchoir. Il avait baissé les paupières : je ne pouvais voir ses yeux. Puis il me demanda s’il était vrai que les Allemands tuassent les oiseaux.

— Non, ce n’est pas vrai, répondis-je, ils n’ont pas le temps de s’occuper des oiseaux : c’est tout juste s’ils ont le temps de s’occuper des hommes. Ils massacrent les Juifs, les ouvriers, les paysans, ils incendient les villes et les villages avec une fureur sauvage, mais ils ne tuent pas les oiseaux. Ah ! qu’il y a de beaux oiseaux en Russie ! Peut-être plus beaux que ceux de Capri.

— Plus beaux que ceux de Capri ? demanda Axel Munthe d’une voix irritée.

— Plus beaux, plus heureux, répondis-je. Il y a d’innombrables familles d’oiseaux magnifiques, en Ukraine. C’est par milliers qu’ils volent en gazouillant dans le feuillage des acacias, qu’ils se posent légèrement sur les branches argentées des bouleaux, sur les épis de blé, sur les cils d’or des tournesols pour becqueter les graines de leurs grands yeux noirs. On les entend chanter sans répit au-dessous du tonnerre du canon, au milieu du crépitement des mitrailleuses, à travers le vrombissement puissant des avions sur l’immense plaine ukrainienne. Ils se posent sur les épaules des soldats, sur les selles, sur la crinière des chevaux, sur l’affût des pièces d’artillerie, sur le canon des fusils, sur la tourelle des panzers, sur les souliers des morts. Ils n’ont pas peur des morts. Ce sont des oiseaux de petite taille, vifs et joyeux. Certains sont gris, d’autres verts, d’autres rouges, d’autres encore jaunes. Certains n’ont de rouge ou de bleu que la poitrine, d’autres le cou, d’autres la queue. Il en est de blancs avec la gorge bleue, et j’en ai vu certains (tout petits petits et très fiers) entièrement blancs, immaculés. Le matin, à l’aube, ils commencent à chanter doucement dans le blé et les Allemands s’éveillent de leur triste sommeil et lèvent la tête pour écouter leur chant heureux. C’est par milliers qu’ils volent sur les champs de bataille du Dniester, du Dnieper et du Don ; ils gazouillent librement, joyeusement. Ils n’ont pas peur de la guerre, ils n’ont pas peur de Hitler, des SS, de la Gestapo. Ils ne s’arrêtent pas sur les arbres pour contempler le massacre mais ils planent en chantant dans l’azur et suivent de haut les armées en marche dans l’interminable plaine. Ah ! ils sont vraiment beaux, les oiseaux de l’Ukraine !

Axel Munthe leva la tête, ôta ses lunettes noires, me regarda de ses yeux vifs et malicieux. Il souriait :

— Heureusement que les Allemands ne tuent pas les oiseaux ! dit-il. Je suis bien heureux qu’ils ne tuent pas les oiseaux.

— Il a vraiment un cœur tendre, une âme noble, ce cher Munthe, dit le prince Eugène."

Le héros du lívre est Kaputt, "monstre gai et cruel", et l'action se déroule sur toute la longueur du front oriental : Ukraine, Bessarabie, Roumanie, Pologne, Carélie, Finlande, Belgrade, Budapest, avec Rome et Naples en finale. Malaparte traverse des lieux et des décors, entrant en contact avec des nobles, des dirigeants nazis, des gens ordinaires, des soldats et des diplomates. Résumer le livre n'est pas d'évidence tant la structure même de l’œuvre constitue un nouveau type de littérature, partie mémoire, partie fiction, reportage et roman postmoderne, mais aussi roman historique sans intrigue claire traversé de récits symboliques et visuellement frappants, celle des chevaux gelés dans le lac en Carélie; celle des rennes blessés qui atteignent Helsinki en traversant la mer gelée, autour de laquelle les représentants de la diplomatie européenne se rassemblent la nuit; la lutte entre le général allemand et le saumon qui le nargue et échappe à ses tentatives de pêche dans le nord éloigné de la Finlande.

"... — L’Allemagne est un pays d’une civilisation supérieure, et elle déteste certaines méthodes barbares ! dit Frank, en lançant autour de lui un regard sincèrement indigné.

— Natürlich ! dirent tous ses invités.

— L’Allemagne, dit Wächter, a une grande mission civilisatrice à accomplir à l’Est.

— Le mot pogrom n’est pas un mot allemand, dit Frank.

— C’est un mot juif, naturellement, dis-je en souriant !

— J’ignore si le mot est juif, mais je sais qu’il n’est jamais entré et n’entrera jamais dans le vocabulaire allemand, déclara Frank.

— Le pogrom est une spécialité slave, dit Wächter.

— Nous autres Allemands suivons en tout la méthode et la raison, et non pas l’instinct bestial. Nous opérons, en tout, scientifiquement. Quand c’est nécessaire – mais seulement quand c’est strictement nécessaire – dit Frank en articulant bien ses mots et en me regardant fixement comme pour m’imprimer en plein front ses paroles, nous imitons l'art du chirurgien, jamais le métier du boucher. Avez-vous jamais vu, ajouta-t-il, un massacre de Juifs dans les rues allemandes ? Non, n’est-ce pas ? Tout au plus quelques manifestations d’étudiants, quelques innocents chahuts de gamins. Eh bien, pourtant, dans quelque temps, il n’y aura plus un seul Juif en Allemagne.

— Question de méthode et d’organisation, dit Fischer.

— Tuer les Juifs n’est pas dans le style allemand, dit Frank. C’est un travail stupide, un gaspillage de force et de temps. Nous, nous les déportons en Pologne et nous les enfermons dans les ghettos. Là-dedans, ils sont libres de faire ce qu’ils veulent. Dans les ghettos des villes polonaises, les Juifs vivent comme dans une libre république.

— Vive la libre République des ghettos de Pologne ! dis-je en levant la coupe de Mumm que Frau Fischer me tendait gracieusement. La tête me tournait légèrement ; je me sentais dans d’agréables dispositions.

« Vivat ! » dirent-ils tous en chœur en levant leur coupe de champagne. Ils burent, et me regardèrent en riant.

— Mein lieber Malaparte, continua Frank en appuyant la main sur mon épaule avec une cordiale familiarité, le peuple allemand est victime d’abominables calomnies. Nous ne sommes pas un peuple d’assassins, nous. Quand vous reviendrez en Italie, j’espère que vous raconterez ce que vous avez vu en Pologne. Votre devoir d’honnête homme impartial est de dire la vérité. Eh bien, vous pourrez dire en toute sérénité de conscience qu’en Pologne, les Allemands forment une grande, une pacifique, une laborieuse famille. Regardez autour de vous : vous êtes dans une pure, simple, honnête maison allemande. Il en est ainsi de la Pologne ; c’est une honnête maison allemande. Tenez, regardez ! – et ce disant, il indiquait de la main le spectacle autour de lui.

Je me retournai et regardai. Frau Fischer avait tiré du tiroir d’un meuble une boîte de carton, de la boîte, une grosse pelote de laine, deux aiguilles, un bas commencé, et quelques écheveaux. S’inclinant légèrement devant Frau Brigitte Frank comme pour lui demander la permission de travailler, elle ajusta sur son nez une paire de lunettes cerclées de fer et se mit tranquillement à tricoter. Frau Brigitte Frank avait ouvert, en y enfilant les deux mains, un écheveau de laine et, le passant, sur les poignets de Frau Wächter, avait commencé à le dévider en peloton, en agitant les mains avec une grâce rapide et légère. Frau Wächter était assise les genoux serrés, le buste bien droit, les bras pliés à la hauteur du sein ; elle aidait d’un gentil mouvement des poignets, le fil à se dévider sans accrocs. Ces trois personnes souriantes faisaient un aimable tableau de genre bourgeois. Le Generalgouverneur Frank posait sur les trois aimables femmes, occupées à travailler, un regard où brillaient l’affection et l’orgueil, et, pendant ce temps, Keith et Emil Gassner découpaient la tarte de minuit et versaient le café dans de grandes tasses de porcelaine.

Par-dessus la légère ivresse que m’avait donnée le vin, cette scène bourgeoise, aux tons assourdis, d’intérieur provincial allemand (le tintement des aiguilles à tricoter, le crépitement de la flamme dans la cheminée, le léger grignotement des dents mordant la tarte, le son ténu des tasses de porcelaine) insinuait dans mon âme une subtile impression de malaise. La main de Frank sur mon épaule, bien que ne pesant pas sur moi – opprimait mon esprit. Petit à petit, je démêlais et considérais un à un les sentiments que Frank suscitait en moi, en m’efforçant de tirer au clair et de définir dans mon esprit les raisons, les prétextes et le sens de chacune de ses paroles, de chacun de ses gestes, de chacun de ses actes, m’essayant à composer, avec les éléments que j’avais rassemblés sur lui au cours des jours passés, un portrait moral – et je me persuadais qu’il n’était pas possible, avec lui, de s’en tirer à bon compte par un jugement précipité.

Le malaise que je ressentais toujours en sa présence venait précisément de l’extrême complexité de sa nature, singulier mélange d’intelligence cruelle, de finesse et de vulgarité, de cynisme brutal et de sensibilité raffinée. Il y avait certainement en lui une zone obscure et profonde que je ne parvenais pas à explorer, une région obscure, un inaccessible enfer d’où montait de temps en temps quelque lueur fumeuse et fugace, illuminant brusquement sa face interdite, son inquiétant et fascinant visage secret.

Le jugement que je portais déjà depuis longtemps sur Frank était, sans aucun doute, négatif. J’en savais assez sur lui pour le haïr. Mais ma conscience ne me permettait pas de m’arrêter à ce jugement. Parmi tous les éléments que je possédais sur Frank, et dont une partie provenait de l’expérience d’autrui, une partie de mon expérience personnelle, quelque chose manquait, sans que je pusse dire quoi, un élément dont j’ignorais jusqu’à la nature, mais dont j’attendais, d’un moment à l’autre, la brusque révélation.

J’espérais surprendre chez Frank un geste, une parole, un acte « gratuits » qui m’eussent révélé son vrai visage, son visage secret. Ce mot, ce geste, cet acte « gratuits » jailliraient brusquement de cette zone obscure et profonde de l’esprit dont je sentais d’instinct que les racines de sa cruelle intelligence, de sa sensibilité musicale raffinée touchaient le fond morbide, et dans un sens le fond criminel de sa nature.

— C’en est ainsi de la Pologne ; c’est une honnête maison allemande, répéta Frank, embrassant du regard cette scène intime, bourgeoise, familiale..."

(...)

La Séduction du Mal et l'Esthétisation de l'Horreur (le Banquet d'Himmler à Helsinki), la beauté macabre de la scène séduit les élites nazies, l’horreur, la torture d’êtres vivants, est transformée en art décoratif, symbolisant la perversion esthétique du régime nazi. Le mal se pare de raffinement pour séduire et normaliser la barbarie. - (La Danse des Bourreaux) - Dans un château polonais occupé, des officiers SS dansent avec des aristocrates polonaises tandis que, dans le parc, des Juifs sont exécutés. - La Compromission des Élites, collaboration et Indifférence (des aristocrates polonais refusent d’aider des Juifs pourchassés), des élites qui pactisent avec le mal pour préserver leurs privilèges. - La Déshumanisation, ou L’Homme réduit à l'état de Chose (Les Chevaux du Lac Ladoga), la souffrance animale, miroir de celle des hommes, la guerre transforme le vivant en objet ..

"Red Dogs ...

Il pleuvait depuis des jours et des jours et la mer de boue ukrainienne s’étendait lentement au-delà de l’horizon. C’était la marée haute de l’automne en Ukraine. La boue noire profonde était partout enflée comme de la pâte quand la levure commence à agir. L’odeur lourde de la boue était supportée par le vent du bout de la vaste plaine et mêlée à l’odeur du grain non coupé laissé pourrir dans les sillons, et à l’odeur fade et sucrée du tournesol. Un par un les graines tombaient des pupilles noires des tournesols, un par un tombaient les longs cils jaunes autour des grands yeux ronds, vides et vides comme les yeux des aveugles.

Les soldats allemands revenant de la ligne de front, lorsqu’ils atteignirent les places du village, larguèrent leurs fusils sur le sol en silence. Ils étaient couverts de boue noire de la tête aux pieds, leurs barbes étaient longues, leurs yeux creux ressemblaient aux yeux des tournesols, blancs et ternes. Les officiers regardaient les soldats et les fusils gisant sur le sol et se taisaient. À ce moment-là, la guerre éclair, la Blitzkrieg, était terminée, la Blitzkrieg Dreissigjähriger, la guerre éclair de trente ans, avait commencé. La guerre victorieuse était terminée, la guerre perdue avait commencé. J’ai vu la tache blanche de peur grandir dans les yeux ternes des officiers et des soldats allemands. Je l’ai vu s’étendre peu à peu, ronger les pupilles, brûler les racines des cils et faire tomber les cils un par un, comme les longs cils jaunes des tournesols. Quand les Allemands ont peur, quand cette mystérieuse peur allemande commence à se glisser dans leurs os, ils suscitent toujours une horreur et une pitié particulières. Leur apparence est misérable, leur cruauté triste, leur courage silencieux et sans espoir. C’est alors que les Allemands deviennent méchants. Je me suis repenti d’être chrétien. J’avais honte d’être chrétien.

Les prisonniers russes, se déplaçant de l’avant vers l’arrière, n’étaient plus les mêmes que nous avions vus pendant les premiers mois de la guerre russe. Ce n’étaient plus les hommes de juin, juillet et août, que les soldats allemands escortaient à pied vers l’arrière dans un soleil brûlant, à pied pendant des jours et des jours à travers la poussière rouge et noire des plaines ukrainiennes. Pendant les premiers mois de la guerre, les femmes du village regardaient par les portes des maisons, riant et pleurant de joie, et elles s’empressaient d’apporter à boire et à manger aux prisonniers. « Oh bedni, oh bedni! — Le pauvre Tihey cria. Ils apportèrent aussi de la nourriture et des boissons pour les gardes allemands qui s’assirent au centre de la petite place, sur les bancs autour des statues blanches de Lénine et de Staline renversées dans la boue, et fumèrent et parlèrent gaiement entre eux avec leurs mitraillettes entre les genoux. Pendant une heure d’arrêt dans un village, les prisonniers russes étaient presque libres, ils étaient autorisés à aller et venir, même à entrer dans les maisons, ou à se laver à la fontaine. Au coup de sifflet du caporal allemand, ils coururent tous pour prendre place, la colonne sortit du village et, chantant, disparut dans la mer verte et jaune de la vaste plaine. Les femmes, les vieillards et les enfants, riant et pleurant, suivaient la colonne longtemps. Après un certain temps, ils se sont arrêtés et se sont levés en faisant leurs adieux et en embrassant les prisonniers qui sont partis dans le soleil brûlant, en se retournant de temps en temps pour crier : « Doswidania, daragaia! — À bientôt, ma chère! » Les gardes allemands, leurs mitraillettes en bandoulière, bavardaient et riaient entre eux entre les haies. Les tournesols scrutaient les haies pour les voir passer, les suivant longtemps avec leurs yeux ronds noirs, jusqu’à ce que la colonne disparaisse dans la poussière.

La guerre victorieuse était terminée, la défaite avait commencé, la Dreissigjähriger Blitzkrieg, et les colonnes de prisonniers russes se réduisaient de plus en plus : les soldats allemands qui les escortaient ne marchaient plus avec leurs mitraillettes en bandoulière en bavardant et en riant entre eux, mais se rapprochaient sur les flancs d'une colonne en hurlant d'une voix rauque et en fixant les prisonniers avec les yeux noirs et luisants de leurs mitraillettes. Les prisonniers, pâles et maigres, traînent les pieds dans la boue, ils ont faim et sommeil. Dans les villages, les femmes, les vieillards et les enfants les regardaient avec des yeux pleins de larmes, en murmurant nitchevo! nitchevo! Il ne leur restait plus rien, pas un morceau de pain, pas un verre de lait ; les Allemands avaient tout pris, tout volé, nitchevo, nitchevo, "Ça ne fait rien, daragaia, ça ne fait rien, ma chère; Wsio rawno, cela ne fait aucune différence - Wsio rawno, répondaient les prisonniers sous la pluie. La colonne traversait les villages sans s'arrêter, à cette cadence désespérante, Wsio rawno, Wsio rawno, et s'enfonçait dans la mer de boue de la vaste plaine....'

Les rats, Cricket en Pologne - Le rêve d’un renouveau de l’esprit humain qui animait les cœurs, les esprits et les volontés des citoyens européens est resté inachevé, écrasé par une sordide cruauté, qui émerge tout au long du récit de Malaparte, que ce soit la description du ghetto de Varsovie, l’image terrifiante d’une « cascade » de centaines de corps de Juifs morts depuis les portes du train à la petite gare de Podul Iloaici, dans le récit de l’exécution de soldats russes qui « savent lire », dans la description des soldats allemands rencontrés dans le café de Berlin, sans paupières, perdus en raison de gelures pendant la retraite, et dans la description du bombardement de Belgrade. Une cruauté terrifiante qu'on ne peut, qu'on ne doit oublier ...

(...) Quelques jours après le massacre, un train chargé de Juifs s'était mis en route pour Podul Iloaci un village situé à une vingtaine de kilomètres de Jassy, où le chef de la police avait décidé d'établir un camp de concentration. Ce train était parti trois jours auparavant et aurait dû arriver depuis longtemps.

"Allons à Podul Iloaci en voiture ", dit Sartori.

Le lendemain matin, nous sommes partis en voiture pour Podul Iloaci. Nous nous sommes arrêtés pour demander des nouvelles du train dans une petite gare perdue dans la campagne poussiéreuse. Plusieurs soldats assis à l'ombre d'un wagon abandonné sur une voie de garage nous expliquent que le train, composé d'une dizaine de wagons à bestiaux, est passé par là deux jours auparavant et qu'il a passé une nuit entière dans la gare. Les malheureux entassés dans les wagons scellés avaient poussé des cris et des gémissements suppliant les soldats d'enlever les planches de bois clouées sur les fenêtres. Environ deux cents Juifs avaient été entassés dans chaque wagon et ces malheureux étaient incapables de respirer. Le train est parti à l'aube pour Podul Iloaci.

"Vous pourrez peut-être le rattraper avant qu'il n'atteigne Podul Iloaci", dirent les soldats.

La voie ferrée longeait la vallée parallèlement à la route. Nous avions presque atteint Podul Iloaci lorsque nous avons entendu un long sifflement à travers la campagne poussiéreuse. Nous nous regardâmes et pâlîmes comme si nous l'avions reconnu.

"Quelle chaleur ! gémit Sartori en s'essuyant le front.

Et je remarquai qu'il regrettait et avait honte d'avoir dit "Quelle chaleur !". Il pensait à ces gens entassés dans des wagons à bestiaux, deux cents par wagon, sans eau et sans air. Ce sifflement lointain à travers la lueur du soleil avait un son fantomatique dans cette campagne poussiéreuse et déserte. Au bout d'un moment, nous avons vu le train. Il s'était arrêté à un signal et sifflait pour obtenir un droit de passage. Puis il s'est mis en route lentement et nous sommes restés à ses côtés en suivant la route. Nous avons regardé les wagons à bestiaux et les planches de bois clouées sur les fenêtres. Le train avait mis trois jours pour parcourir vingt miles. Il devait donner la priorité aux convois militaires ; d'ailleurs, il n'y avait pas d'urgence. S'il était arrivé à Podul Iloaci, même après trois mois, il aurait été à l'heure.

Entre-temps, nous avions atteint Podul Iloacia où le train s'était arrêté sur une voie de triage juste à l'extérieur de la gare.La chaleur était étouffante.Il était environ midi ; les fonctionnaires des chemins de fer étaient partis manger. Le mécanicien, le pompier et les gardes militaires étaient descendus du train et s'étaient allongés sur le sol à l'ombre des wagons.

"Ouvrez les wagons immédiatement", ordonnai-je aux soldats.

"Nous ne pouvons pas, Domnule Capitan.

"Ouvrez les wagons tout de suite !" criai-je.

"Nous ne pouvons pas. Les wagons sont scellés", dit le mécanicien. "Il faudrait prévenir le chef de gare."

Le chef de gare était à son repas. Au début, il refusa d'interrompre son repas ; plus tard, apprenant que Sartori était le consul d'Italie et que j'étais un Domnule Capitan italien, il se leva et trottina derrière nous, une paire de lourdes pinces à la main. Les soldats se mirent immédiatement au travail pour essayer d'ouvrir la porte coulissante du premier wagon. La porte de bois et de fer ne cédait pas ; il semblait que dix, cent mains la tenaient de l'intérieur, que les prisonniers tendaient tous leurs nerfs pour l'empêcher de s'ouvrir. Enfin, le chef de gare s'écrie : "Vous, là, à l'intérieur, aidez-nous à pousser aussi !" Personne ne répondit. Alors, tous ensemble, nous avons essayé de la forcer. Sartori se tenait face à la voiture, le visage levé et essuyait sa sueur avec un mouchoir. Soudain, la porte céda et la voiture s'ouvrit.

Une foule de prisonniers se jette sur Sartori, le renversant et lui tombant dessus. Les morts s'enfuyaient du train. Ils tombaient en masse - avec un bruit sourd, comme des statues de béton. Enseveli sous les cadavres, écrasé par leur poids énorme et froid, Sartori se débattait et se tortillait pour essayer de se libérer de ce fardeau de morts, de cette montagne gelée ; finalement, il disparut sous la pile de cadavres, comme s'il s'agissait d'une avalanche de pierres. Les morts sont courroucés, têtus, féroces. Les morts sont stupides, vains et capricieux comme des enfants et des femmes. Les morts sont fous. Malheur au vivant si un mort le hait. Malheur à lui si les morts tombent amoureux de lui. Malheur à l'être vivant s'il insulte un mort, s'il touche à son amour-propre, s'il blesse son honneur. Les morts sont jaloux et vindicatifs. Ils ne craignent personne, ils ne craignent rien, ni les coups, ni les blessures, ni les ennemis en surnombre. Ils n'ont même pas peur de la mort. Ils se battent bec et ongles en silence, sans céder un pas ; ils ne relâchent jamais leur emprise, ils ne fuient jamais. Ils se battent jusqu'au bout avec un courage froid et obstiné, riant et ricanant, pâles et muets - leurs yeux fous étant grands ouverts et plissés. Quand enfin ils sont vaincus, quand ils se résignent à la défaite et à l'humiliation, quand ils gisent battus, ils exhalent une odeur douce et grasse et se décomposent lentement. Certains, cherchant à l'écraser, se jetèrent de tout leur poids sur Sartori, d'autres se laissèrent tomber sur lui froidement, rigidement, mollement, d'autres lui enfoncèrent la tête dans la poitrine, ou le frappèrent avec leurs genoux et leurs coudes. Sartori les saisissait par les cheveux, par les vêtements, par les bras, essayait de les repousser en les prenant à la gorge ou en les frappant au visage avec ses poings serrés. C'était une lutte furieuse et silencieuse. Nous avons tous couru à son secours et avons vainement tenté de le dégager de l'oppressant monticule de morts. Enfin, après de grands efforts, nous parvînmes à l'atteindre et à l'extraire de la pile. Sartori se leva, son costume était en lambeaux, ses yeux gonflés et il y avait du sang sur sa joue. Il était très pâle et parfaitement calme. Il dit seulement : " Voyez s'il y a quelqu'un de vivant parmi eux. J'ai été mordu à la joue."

Les soldats montent dans la voiture et commencent à jeter les cadavres un par un. Ils étaient cent soixante-dix-neuf, tous asphyxiés, la tête enflée et le visage bleuâtre. Entre-temps, une escouade de soldats allemands et une petite foule d'habitants et de paysans s'étaient approchés et avaient aidé à ouvrir les wagons, à jeter les cadavres et à les ranger le long du talus de la voie ferrée. Vient ensuite un groupe de juifs de Podul Iloaci, conduits par leur rabbin. Ils ont appris la présence du consul d'Italie, ce qui a renforcé leur courage. Ils sont pâles mais calmes et ne pleurent pas. Ils parlent d'une voix ferme. Tous avaient des amis ou des parents à Jassy et chacun craignait pour sa vie. Ils étaient vêtus de noir et portaient des chapeaux bizarres en feutre dur. Le rabbin et cinq ou six autres personnes, qui disaient faire partie du conseil d'administration de la Banque agricole de Podul Iloaci, s'inclinèrent devant Sartori.

"Il fait chaud", dit le rabbin en essuyant sa sueur avec la paume de sa main.

"Oui, il fait très chaud", répondit Sartori en pressant son mouchoir sur son front.

Les mouches bourdonnent furieusement. Les morts, alignés le long du talus de la voie ferrée, sont au nombre de deux mille environ. Deux mille cadavres étendus sous le soleil, c'est beaucoup, c'est trop. Serré entre les genoux de sa mère, un bébé de quelques mois était encore en vie. Il s'est évanoui, mais il respire encore. Un de ses bras est cassé. La mère avait réussi à le tenir pendant trois jours, la bouche collée au montant de la porte ; elle avait lutté sauvagement pour ne pas être arrachée par la foule des mourants : elle avait été écrasée mortellement par la pression impitoyable. Le bébé avait été enterré sous la mère morte, serré entre ses genoux, aspirant avec ses lèvres ce mince filet d'air. "Il est vivant", dit Sartori d'une voix étrange. "C'est vivant, c'est vivant ! J'étais ému en regardant Sartori, ce gros Napolitain placide qui avait enfin perdu son indifférence, non pas à cause de tous ces morts, mais à cause d'un enfant vivant, à cause d'un enfant qui était encore en vie.

Quelques heures plus tard, vers le coucher du soleil, les soldats travaillant à l'une des extrémités d'un wagon à bestiaux jettent sur le talus un cadavre dont la tête est enveloppée d'un mouchoir ensanglanté. C'était le propriétaire de la maison occupée par le consulat italien à Jassy. Sartori le regarda longuement en silence. Il se toucha le front, puis se tourna vers le rabbin et dit : "C'était un honnête homme. Soudain, on entendit des bruits de querelle. Une foule de paysans et de gitans, venus de partout, dépouillait les cadavres. Sartori fit un geste de protestation, mais le rabbin lui mit la main sur le bras. "On ne peut rien y faire, dit-il, c'est la coutume. Puis, avec un sourire triste, il ajouta à voix basse : "Demain, ils viendront nous vendre les vêtements volés aux morts et nous devrons les acheter. Que pouvons-nous faire d'autre ?"

(...)

Les Allemands nus sont extraordinairement désarmés ...

"... L’intérieur de la sauna, l’étuve finlandaise, est occupé par un grand foyer et par une chaudière, de laquelle dégoutte sur les pierres brûlantes entassées au-dessus d’un feu de bouleau odorant – l’eau qui produit le nuage de vapeur. Sur les bancs disposés l’un au-dessus de l’autre en étagère, le long du mur de la sauna, sont soit assis soit étendus une dizaine d’hommes nus. Blancs, mous, flasques et désarmés. Si extraordinairement nus qu’ils ne semblent pas avoir de peau. Ils ont la peau comme la chair des crustacés : pâle et rosée ; et cette peau exhale une odeur acidulée de crustacés. Ils ont la poitrine large et grasse avec des mamelles gonflées et tombantes. Le visage sévère et dur – le visage allemand – fait un singulier contraste avec ces membres nus, blancs et flasques ; il donne l’impression d’un masque. Ces hommes nus sont assis ou couchés sur les bancs comme autant de cadavres recrus. De temps en temps, lentement, péniblement, ils soulèvent un bras pour essuyer la sueur qui coule de leurs membres blanchâtres parsemés d’éphélides jaunes : une sorte de gale lumineuse. Ils sont assis ou étendus sur les bancs comme autant de cadavres recrus.

Les Allemands nus sont extraordinairement désarmés. Sans mystère. Ils ne font plus peur. Le secret de leur force n’est pas dans leur peau, dans leur os, dans leur sang, mais dans leur uniforme. Ils sont tellement nus qu’ils ne se sentent vêtus qu’en uniforme. Leur véritable peau, c’est l’uniforme. Si les peuples d’Europe savaient la nudité flasque, sans défense et morte qui se cache sous le feldgrau de l’uniforme allemand, l’armée allemande n’effrayerait pas le peuple le plus faible et le plus désarmé. Un enfant oserait affronter tout un bataillon allemand. Il suffit de les voir nus pour comprendre le sens secret de leur vie nationale, l’histoire de leur nation. Ils étaient nus devant nous comme des cadavres timides et pudibonds. Le général Dietl leva le bras, et cria d’une voix forte : « Heil Hitler ! – Heil Hitler ! » répondirent ces hommes nus en levant laborieusement leur bras armé d’un fouet de feuillage de bouleau. C’était le moment le plus caractéristique de la sauna, son rite le plus sacré. Mais le geste même de ces bras armés de fouets était faible et mou.