- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

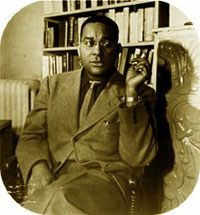

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

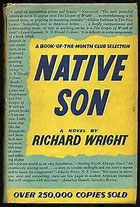

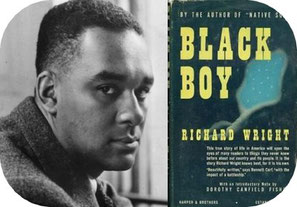

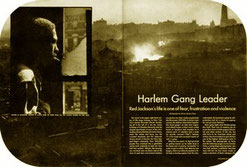

African-American literature & The Civil Rights Movement - Margaret Walker (1915-1998), "For My People" (1942) - Gwendolyn Brooks (1917-2000),"A Street in Bronzeville" (1945) - Richard Wright (1908-1960), "Native Son" (1940), "Black Boy" (1945), "The Outsider" (1953) - "Harlem Gang Leader", Gordon Parks, November 1, Life issue (1948) - .....

Last update: 12/12/2020

Richard Wright (1908-1960) est le premier grand romancier afro-américain à atteindre une audience de masse...

Avant Wright, la littérature afro-américaine était souvent cantonnée à des cercles restreints ou à des genres considérés « marginaux » (poésie, autobiographies militantes, folklore). Avec "Native Son" (1940), Wright devient le premier écrivain noir à connaître un succès commercial et critique majeur aux États-Unis, atteignant un large public blanc et noir : il a écrit 7 romans, 2 recueils de nouvelles, une autobiographie, plus de 250 articles de journaux, critiques de livres et essais occasionnels, quelque 4 000 vers, un documentaire photo, et 3 livres de voyage.

Il a ainsi ouvert la voie à toute une génération d’écrivains afro-américains (James Baldwin, Ralph Ellison, Toni Morrison, etc.).

- C'est une voix radicale, sans compromis ...

Wright refuse d’adoucir ou de « filtrer » la brutalité du racisme américain. Ses personnages (comme Bigger Thomas dans "Native Son") ne sont pas idéalisés : ils incarnent la violence, la colère, la désespérance produites par la ségrégation et la pauvreté. Il rompt ainsi avec l’image du « Noir conciliant » ou stéréotypé qu'attendait une partie du public blanc.

- Une écriture mêlant naturalisme et existentialisme ...

Wright s'inspire de Zola et du naturalisme européen (description déterministe du milieu social), mais aussi du réalisme social américain. Après sa lecture de Sartre, il adopte aussi un ton existentialiste, explorant la conscience individuelle face à un monde absurde et violent ("The Outsider", 1953). Son style cru, direct, presque journalistique, rend ses récits percutants et inoubliables.

- Une trajectoire individuelle devenue une métaphore collective ...

Dans "Black Boy" (1945), il raconte sa jeunesse dans le Sud ségrégationniste et sa prise de conscience littéraire et politique.

Cette autobiographie va bien au-delà du récit personnel : c’est un témoignage universel sur la formation d'une conscience noire dans un monde hostile.

- Un engagement politique transnational ...

Wright fut membre du Parti communiste américain dans les années 1930. Il en partira, mais son engagement pour la justice sociale et le marxisme marque profondément son œuvre. Il s’exile en France en 1947, où il continue de dénoncer le racisme américain depuis l’étranger (Black Power, White Man, Listen!). Il s'intéresse aussi aux luttes anticoloniales en Afrique et en Asie, anticipant un discours panafricain et tiers-mondiste.

1940s, "Most African Americans of the ‘40’s, then called “Negroes,” lived wholly separate lives from their white counterparts". Avant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des Noirs travaillaient comme agriculteurs à bas salaire, ouvriers d'usine, domestiques ou serviteurs. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale va jouer un rôle essentiel dans l'expérience des Noirs dans les années 40, la discrimination devient insupportable...

Au début des années 1940, le travail lié à la guerre était en plein essor, mais la plupart des Noirs américains n'avaient pas accès aux emplois les mieux rémunérés. Ils étaient également découragés de s'engager dans l'armée.

Alors qu'il était à la tête de tla Brotherhood of Sleeping Car Porters, A. Philip Randolph proposa une marche sur Washington le 1er juillet 1941 pour protester contre le manque d'opportunités offertes aux Afro-Américains dans une économie américaine en pleine reprise (près d'un Noir sur deux dans l'Illinois restait sans travail à la fin de l'année 1940) : près de 100 000 personnes étaient ainsi susceptibles de descendre sur la capitale du pays si aucun changement ne se produisait, comme l'avait fait la Coxy's Army des chômeurs en 1894 et la Bonus Army des vétérans de guerre non rémunérés en 1932 .

Soutenu par son épouse, Eleanor Roosevelt, le président Franklin D. Roosevelt publia le décret 8802 le 25 juin 1941 ordonnant l'interdiction de la discrimination dans les industries de défense.

Ces événements ont contribué à préparer le terrain pour des initiatives populaires visant à promulguer une législation sur l'égalité raciale et à inciter le mouvement des droits civils.

Mais en 1943, l'afflux soudain de travailleurs afro-américains dans les emplois industriels et la concurrence qui s'en est suivie avec les travailleurs blancs, la construction de logements publics pour les Noirs dans des quartiers à prédominance blanche, et les brutalités policières furent autant de facteurs qui provoquèrent des émeutes raciales, à Beaumont, Texas, à Detroit, Michigan, l'une des pires émeutes de l'époque de la Seconde Guerre mondiale...

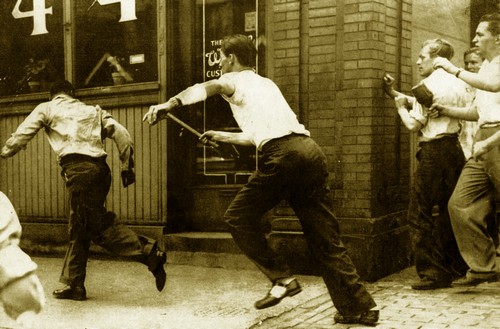

"June of 1943, Detroit suffered one of the worst race riots in the country’s history" - Detroit, qui a joué un rôle essentiel dans la victoire américaine lors de la Seconde Guerre mondiale, est le théâtre en juin 1943 de l'une des pires émeutes raciales de l'histoire du pays (34 morts, 675 blessés, 1895 arrestations), forçant l'Amérique à se remettre en question. Les analystes ont conclu qu'il n'y avait pas une cause spécifique à ce désordre, mais plutôt une multitude de causes qui étaient en gestation depuis longtemps. En avril 1941, des milliers de Noirs du Sud sont employés au complexe Ford de River Rouge, remplaçant les Blancs partis à la guerre. Une deuxième "grande migration" des Noirs du Sud vient surprendre Detroit, submergeant réseaux de transports et offres de logement. Nombre de Blancs commencent à manifester, refusant la promiscuité des Noirs, les incidents raciaux s'enchaînent, le cycle de la violence monte d'un cran lorsque les émeutiers blancs tentent des charges dans le ghetto de Black Bottom, une violence haineuse et pathologique que l'armée seule parvient à endiguer....

Dans les années 1940, à Chicago,

Margaret Walker (1915-1998) écrit l'un des poèmes les plus populaires de la littérature afro-américaine, "For My People" (1942), - "For my people everywhere singing their slave songs ..." -,

Gwendolyn Brooks (1917-2000) peint la vie ordinaire de ses voisins, dans "A Street in Bronzeville" (1945) ou son enfance d'Afro-Américaine à Chicago dans "Annie Allen" (1949).

C'est aussi la décennie qui voit paraître "Native Son" (1940) et "Black Boy" (1945) de Richard Wright, l'écriture est alors au réalisme social...

For my people everywhere singing their slave songs

repeatedly: their dirges and their ditties and their blues

and jubilees, praying their prayers nightly to an

unknown god, bending their knees humbly to an

unseen power;

For my people lending their strength to the years, to the

gone years and the now years and the maybe years,

washing ironing cooking scrubbing sewing mending

hoeing plowing digging planting pruning patching

dragging along never gaining never reaping never

knowing and never understanding;

For my playmates in the clay and dust and sand of Alabama

backyards playing baptizing and preaching and doctor

and jail and soldier and school and mama and cooking

and playhouse and concert and store and hair and Miss

Choomby and company;

For the cramped bewildered years we went to school to learn

to know the reasons why and the answers to and the

people who and the places where and the days when, in

memory of the bitter hours when we discovered we

were black and poor and small and different and nobody

cared and nobody wondered and nobody understood;

For the boys and girls who grew in spite of these things to

be man and woman, to laugh and dance and sing and

play and drink their wine and religion and success, to

marry their playmates and bear children and then die

of consumption and anemia and lynching;

For my people thronging 47th Street in Chicago and Lenox

Avenue in New York and Rampart Street in New

Orleans, lost disinherited dispossessed and happy

people filling the cabarets and taverns and other

people’s pockets needing bread and shoes and milk and

land and money and something—something all our own;

For my people walking blindly spreading joy, losing time

being lazy, sleeping when hungry, shouting when

burdened, drinking when hopeless, tied, and shackled

and tangled among ourselves by the unseen creatures

who tower over us omnisciently and laugh;

Pour mon peuple, partout, qui chante sans cesse ses chants d'esclaves :

Ses complaintes et ses chansonettes, ses blues

Et ses chants de jubilé, qui adresse ses prières chaque nuit

À un dieu inconnu, pliant humblement le genou

Devant un pouvoir invisible ;

Pour mon peuple qui prête sa force aux années, aux années

Révolues, aux années présentes et aux années incertaines,

Lavant, repassant, cuisinant, récurant, cousant, rapiéçant,

Sarclant, labourant, creusant, plantant, taillant, raccommodant,

Traînant le fardeau sans jamais acquérir, ni moissonner, ni savoir

Et sans jamais comprendre ;

Pour mes camarades de jeu dans l'argile, la poussière et le sable des arrière-cours

De l'Alabama, jouant au baptême et au sermon, au docteur,

À la prison, au soldat, à l'école, à la maman, à la cuisinière,

À la maison de poupée, au concert, au magasin, au salon de coiffure,

À Miss Choomby et à la visite ;

Pour les années étriquées et désorientées où nous allions à l'école pour apprendre

À connaître les raisons pourquoi, les réponses à, les gens qui,

Les lieux où et les jours quand, en souvenir des heures amères

Où nous découvrîmes que nous étions noirs, pauvres, petits et différents,

Que personne ne s'en souciait, ne s'en étonnait, ni ne comprenait ;

Pour les garçons et les filles qui grandirent malgré tout

Pour devenir hommes et femmes, pour rire, danser, chanter et

S'amuser, boire leur vin, leur religion et leur succès, pour

Épouser leurs camarades de jeu, enfanter, puis mourir

De consomption, d'anémie et de lynchage ;

Pour mon peuple qui se presse dans la 47e Rue à Chicago, l'Avenue Lenox

À New York et la Rue Rampart à La Nouvelle-Orléans,

Peuple perdu, déshérité, dépossédé et pourtant joyeux,

Peuple qui remplit les cabarets et les tavernes et les poches d'autrui,

Ayant besoin de pain, de chaussures, de lait, de terre, d'argent

Et de quelque chose – quelque chose qui nous appartienne en propre ;

Pour mon peuple qui marche à l'aveugle, répandant la joie, perdant son temps,

Paressant, dormant quand il a faim, criant quand il est accablé,

Buvant quand il est sans espoir, entravés et enchaînés et empêtrés

Entre nous-mêmes par les créatures invisibles

Qui nous dominent, omniscientes, tout en haut, et ricanent ;

For my people blundering and groping and floundering in

the dark of churches and schools and clubs and

societies, associations and councils and committees and

conventions, distressed and disturbed and deceived and

devoured by money-hungry glory-craving leeches,

preyed on by facile force of state and fad and novelty, by

false prophet and holy believer;

For my people standing staring trying to fashion a better way

from confusion, from hypocrisy and misunderstanding,

trying to fashion a world that will hold all the people,

all the faces, all the adams and eves and their countless

generations;

Let a new earth rise. Let another world be born. Let a

bloody peace be written in the sky. Let a second

generation full of courage issue forth; let a people

loving freedom come to growth. Let a beauty full of

healing and a strength of final clenching be the pulsing

in our spirits and our blood. Let the martial songs

be written, let the dirges disappear. Let a race of men now

rise and take control.

Pour mon peuple qui trébuche, tâtonne et se débat

Dans l’obscurité des églises, écoles, clubs et sociétés,

Associations, conseils, comités et conventions,

Accablé, troublé, trompé et dévoré par des sangsues

Affamées d’argent et assoiffées de gloire,

Proie de la force facile de l’État, des modes et des nouveautés,

Des faux prophètes et des croyants sanctifiés ;

Pour mon peuple debout, le regard fixe, cherchant à forger une voie meilleure

À partir de la confusion, de l’hypocrisie et du malentendu,

Cherchant à façonner un monde qui contiendra tous les peuples,

Tous les visages, tous les Adams et Èves et leurs innombrables

Générations ;

Que s’élève une terre nouvelle. Que naisse un autre monde.

Que s’inscrive dans le ciel une paix sanglante.

Qu’advienne une seconde génération pleine de courage ;

Qu’un peuple aimant la liberté parvienne à maturité.

Qu’une beauté pleine de guérison et une force d’étreinte ultime

Animent nos esprits et notre sang.

Que soient écrits les chants guerriers, que s’effacent les complaintes.

Qu’un peuple d’hommes se lève désormais et prenne le contrôle.

Richard Wright (1908-1960) est l'un des premiers écrivains afro-américains à protester contre le traitement réservé aux Noirs par les Blancs, notamment dans son roman "Native Son" (1940) et son autobiographie, "Black Boy" (1945).

Petit-fils d'esclaves, il a connu l'instabilité familiale, une religion adventiste tyrannique, une instruction sommaire, la pauvreté dans le ghetto de Chicago durant la crise économique des années trente, et surtout un racisme omniprésent dès son enfance, une enfance passée dans le Mississippi, l'un des États les plus racistes des États-Unis.

Son itinéraire spirituel est représentatif d'une génération, qui passe du marxisme à l'existentialisme, puis à un internationalisme centré sur le Tiers Monde.

Wright gagne Memphis, dans le Tennessee, puis Chicago en 1927, où il s'initie à la littérature sous l'égide du Parti communiste américain (1932), et ses premiers poèmes et nouvelles reflètent son engagement politique.

Wright a rencontré Horace R. Cayton (sociologue et petit-fils d'Hiram R. Revels, le premier Noir américain à siéger au Sénat des Etats-Unis) en 1933 à l’Université de Chicago et tous les deux collaborèrent sur plusieurs projets. " BLACK METROPOLIS" est une étude monumentale de la vie noire à Chicago écrite par Cayton et son ami St. Clair Drake. Publié en 1945 et mis à jour en 1961, le livre est une étude complète de la migration noire du sud rural vers Chicago de la fin du XIXe siècle à 1944, se concentrant fortement sur le développement d’un ghetto massif dans le côté sud de Chicago. Il documente les effets dévastateurs du racisme institutionnel sur la vie familiale noire et les injustices économiques auxquelles les Noirs de Chicago ont fait face dans un monde urbain si strictement séparé. Il a également exploré en détail la vie culturelle que les Afro-Américains ont développée à Chicago et la structure de classe qui a émergé à la suite de l’environnement du ghetto...

Voici Wright en 1937 à New York, rédacteur en chef du Communist Daily Worker à Harlem. Il connaît un premier succès avec un volume de nouvelles, "Uncle Tom's Children" (1938), avec une question : "How may a Black man live in a country that denies his humanity?" (Comment un Noir peut-il vivre dans un pays qui nie son humanité?), et, dans chaque histoire, sauf une, la quête du héros se termine par la mort. "I am convinced that the best of Richard Wright’s fiction grew out of his first nineteen years of his life ...Out of this racial nightmare marked with racial suffering, poverty, religious fanaticism, and sexual confusion emerge the five long stories in Uncle Tom’s Children ..." (Margaret Walker).

En 1954, Richard Wright publie un livre intitulé "Black Power", mais c'est Stokely Carmichael qui le premier va l'utiliser comme slogan politique. "Black Power" est une chronique passionnée du voyage de l'auteur sur la Côte d'Or africaine avant qu'elle ne devienne la nation libre du Ghana. Il y parle avec éloquence de l'autonomisation et des possibilités, et résonne encore aujourd'hui avec force ...

En 1940, Richard Wright abandonne le journalisme pour écrire "Native Son" (Un Enfant du pays), un roman qui sonne comme un avertissement à la société blanche de la violence qu'abritait le pays ...

Son personnage, Bigger Thomas, est un pauvre Noir de vingt ans, sans éducation, livré dans le Chicago des années 1930, et n'ayant jamais connu de près le moindre Blanc : il devient l'un des archétypes du Noir victime des préjugés raciaux.

"Was what he had heard about rich white people really true? Was he going to work for people like you saw in the movies . . . ? He looked at Trader Horn unfold and saw pictures of naked black men and women whirling in wild dances.."

Mais au-delà de toutes les horreurs du racisme et des problèmes qu'engendre la promiscuité urbaine, Wright nous livre toutes les nuances que portent les peuples de couleur à l'existence contrainte tant par les préjugés que par la précarité.

W. E. B. DuBois, dans The Souls of Black Folk, décrit l'effet du racisme sur la psyché noire ...

"On ressent toujours sa double nature - un Américain, un "nègre" ; deux âmes, deux pensées, deux aspirations non conciliées ; deux idéaux guerriers dans un corps noir dont la force tenace seule l'empêche d'être déchiré." (One ever feels his two-ness—an American, a negro; two souls, two thoughts, two unreconciled strivings; two warring ideals in one dark body whose dogged strength alone keeps it from being torn asunder).

Bigger, c'est un esprit scindé en deux dans un même corps, ce qui le rend incapable d'interagir avec les autres et incapable de se comprendre lui-même. Et c'est malheureusement lorsqu'il a tué accidentellement une jeune fille blanche, et qu'il va bientôt être exécuté qu'il est capable de se comprendre et de se saisir sa totalité. "There was something he knew and something he felt; something the world gave him and something he himself had... [N]ever in all his life, with this black skin of his, had the two worlds, thought and feeling, will and mind, aspiration and satisfaction, been together; never had he felt a sense of wholeness..."

"Native Son" est divisé en trois parties : Fear, Flight et Fate.

Partie I : Fear (La Peur)

Bigger vit avec sa mère, son frère Buddy et sa sœur Vera dans un petit appartement.

Sa famille survit à peine grâce aux aides publiques. Sa mère pousse Bigger à accepter un emploi proposé par M. Dalton, un riche homme d’affaires blanc philanthrope. M. Dalton emploie Bigger comme chauffeur. Il est traité poliment par la famille Dalton, mais ils restent aveugles à son malaise et à la réalité de sa vie. Mary Dalton, la fille de M. Dalton, et son petit ami Jan (un militant communiste) traitent Bigger comme un "égal", mais cette attitude "libérale" le met encore plus mal à l’aise. Ce soir-là, après avoir conduit Mary, trop ivre, à la maison, Bigger l’aide à monter dans sa chambre. La mère de Mary, aveugle, entre soudain dans la pièce. Pris de panique, Bigger couvre le visage de Mary avec un oreiller pour la faire taire — il l’étouffe accidentellement. Terrifié, il décide de faire disparaître le corps. Il brûle le cadavre de Mary dans la chaudière du sous-sol.

"... Véra passa derrière le rideau et Bigger l’entendit essayer de consoler sa mère. Bigger chassa leurs voix de sa pensée. Il en voulait aux siens parce qu’il savait qu’ils souffraient et qu’il était incapable de les soulager. Il savait que dès l’instant où il consentirait à réaliser pleinement toute la honte et l’abjection de leurs existences, la terreur et le désespoir le rendraient enragé. Alors il adoptait à leur égard une attitude de réserve glaciale ; il vivait avec eux, mais derrière un mur, un rideau. Et il était encore plus exigeant pour lui-même. Il savait qu’à la minute où il ouvrirait volontairement les yeux sur ce que signifiait son existence, il se tuerait ou bien il tuerait quelqu’un d’autre. Alors il se reniait et jouait les durs.

Il se leva et écrasa sa cigarette sur le rebord de la fenêtre. Véra entra dans la pièce et disposa des couteaux et des fourchettes sur la table.

“À la soupe !” cria la mère.

Il prit place à table. L’odeur de lard rissolé et de café bouillant qui émanait de derrière le rideau, lui monta aux narines. Il entendit la voix de sa mère chanter ..."

Partie II : Flight (La Fuite)

Le lendemain, on remarque l'absence de Mary.

Les Dalton, puis la police, soupçonnent d'abord Jan, en raison de ses sympathies communistes. Bigger profite de la confusion, mais la découverte du corps de Mary (surtout sa tête) dans la chaudière provoque un scandale public et une chasse à l’homme.

Bigger s’enfuit avec Bessie, sa petite amie, qu’il implique malgré elle dans son plan. Il envisage un faux chantage envers la famille Dalton, mais Bessie devient un obstacle. Craignant qu’elle ne le dénonce, il la tue en la frappant à la tête et jette son corps dans un puits. Poursuivi, il est finalement capturé par la police.

- Partie III : Fate (Le Destin)

Bigger est emprisonné, accusé du meurtre de Mary et de Bessie.

Son procès devient un spectacle médiatique, alimenté par le racisme ambiant. Son avocat, Boris Max (communiste), tente de le défendre en expliquant que Bigger est le produit d’une société raciste et oppressive qui l’a rendu violent et aliéné. Max plaide non coupable en invoquant la responsabilité sociale collective, mais la société blanche exige la peine de mort. Pendant les discussions avec Max, Bigger prend conscience de lui-même : il comprend qu’il a agi pour affirmer sa propre existence et sa liberté, même d’une manière monstrueuse. À la fin, malgré les efforts de Max, Bigger est condamné à mort. Dans un dernier échange, Max exprime sa compassion et sa compréhension, tandis que Bigger accepte son sort, sentant pour la première fois qu’il "existe", même si c’est à travers la violence et la peur.

Bigger en vient à accepter ce que la vie a fait de lui. A la fin du procès, Bigger va mourir, il a tué, mais Max, son avocat, ou Richard Wright, lui révèle en quelque sorte les mécanismes cachés et inéluctables qui déterminent sa destinée d'Afro-Américain...

"Ils restèrent silencieux et Max se ne remit à parler que lorsque Bigger l'eut regardé. Max ferma les yeux.

“- Bigger, tu vas mourir. Et si tu meurs, meurs libre. Tu t'efforces de croire en toi. Et chaque fois que tu essaies de trouver un moyen de vivre, c'est ton propre cerveau qui se met en travers de ton chemin. Et sais-tu pourquoi? C'est parce que les autres ont dit que tu étais mauvais et t'ont forcé à vivre dans de mauvaises conditions. Quand un homme s'entend rabâcher ça aux oreilles sans arrêt et qu'il regarde autour de lui et voit que la vie est réellement mauvaise, alors il commence à douter de son propre jugement. Ses sentiments le poussent en avant et son esprit, empoisonné par ce que les autres lui ont dit, lui commande de reculer. Pour obtenir des gens qu'ils aient la foi et qu'ils luttent, il faut leur faire croire à ce qu'ils ont ressenti dans l'existence, leur faire comprendre que leurs sentiments sont tout aussi valables que ceux des autres.

“- Bigger, les gens qui te haïssent sentent exactement comme toi, seulement ils sont de l'autre côté de la barricade. Tu es noir, mais ce n'est qu'un aspect de la question. Le fait que tu sois noir leur permet de te repérer plus facilement. Pourquoi font-ils cela? Ils veulent des choses de la vie, tout comme toi, et ils ne sont pas difficiles sur le choix des moyens pour les obtenir. Ils embauchent des gens et ils ne les paient pas suffisamment; ils prennent aux gens ce qui leur appartient et là-dessus ils échafaudent leur puissance. Ce sont eux qui gouvernent et qui réglementent la vie. Ils s'arrangent de façon à pouvoir faire toutes ces choses sans que les autres puissent se défendre. lls s'attaquent plus volontiers aux noirs qu'aux autres parce qu'ils prétendent que les noirs sont des êtres inférieurs. Mais tu sais une chose, Bigger? Ils prétendent que tous ceux qui travaillent sont des êtres inférieurs. Et les riches ne veulent pas que les choses changent; ils y perdraient trop. Mais tout au fond d'eux-mêmes, ils sentent comme toi, Bigger, et pour pouvoir conserver ce qu'ils ont, ils se forcent à croire que les travailleurs ne sont pas tout à fait des êtres humains. Ils font ce que tu as fait, Bigger, quand tu as refusé de t'attendrir sur Mary. Mais des deux côtés les hommes veulent vivre; les hommes luttent pour vivre. Qui sera le vainqueur? Eh bien, ce sera le côté qui sera le plus près de la vie, qui la sentira le plus profondément, le côté le plus humain et qui aura le plus d'hommes. C'est pourquoi... ”

La tête de Max eut un sursaut de stupeur lorsque Bigger se mit à rire.

“- Oh! pour croire en moi, ça, j'y crois... Je n'aí rien d'autre... Je dois mourir...”

Il s'approcha de Max. Max était appuyé contre la fenêtre.

“- Monsieur Max, rentrez chez vous. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ça ira bien... Ça a l'air drôle, monsieur Max, mais quand je réfléchis à c'que vous dites, je comprends c'que je voulais, dans un sens. Ça me fait penser que, dans un sens, j'avais raison... ”

Max ouvrit la bouche pour dire quelque chose mais la voix de Bigger couvrit la sienne. “ J'ai pas envie de pardonner à personne et je ne demande. à personne de me pardonner. Je ne verserai pas de larmes. Ils n'ont pas voulu me laisser vivre, alors j'ai tué. C'est p't'êt' pas juste de tuer, et j'ai idée qu'au fond je ne cherchais pas vraiment à tuer. Mais quand je pense à tout ce qui a motivé mes crimes, je commence à sentir ce que j'voulais, ce que je suis..."

Bigger vit que Max s'éloignait à reculons, comprimant ses lèvres. Mais il sentit qu'il avait réussi à faire comprendre à Max comment il voyait les choses à présent..." (traduction éditions Albin Michel, 1947).

... 215 000 exemplaires se sont vendus au cours de ses trois premières semaines de publication, et a été mis en scène avec succès au théâtre, à Broadway (1941), par Orson Welles.

Et Wright lui-même jouera Bigger Thomas dans une version cinématographique réalisée en Argentine en 1951....

"... La sirène hurlait à nouveau dans la rue, tout près. “Inutile d’essayer de s’échapper”, semblait-elle dire. “Inutile d’essayer de se cacher ; des hommes armés vont envahir tous les endroits où ma voix a pénétré.”

Il écouta ; des moteurs vrombissaient ; des cris montaient de la rue : des cris de femmes, des jurons d’hommes. La sirène s’éteignit, puis elle reprit, cette fois sur une note plus aiguë. Il avait envie de porter ses mains à sa gorge ; tout le temps qu’elle hurla, il eut l’impression d’étouffer. Il fallait qu’il monte sur ce toit ! Il alluma la torche et rampa le long d’un étroit passage jusqu’à ce qu’il eût atteint une issue. Il donna un coup d’épaule ; ce qui bouchait la porte céda si brusquement et si facilement qu’il eut un moment de recul. Il crut qu’on l’avait ouverte de l’extérieur et comme elle s’ouvrait il aperçut une étendue de neige étincelante de blancheur sur un fond de nuit noire que coupait une bande de ciel lumineux. Un pot pourri de sons assourdissants lui parvenait – klaxons, sirènes, cris – dont la force dépassait toute imagination. On sentait de la férocité dans ce vacarme qui jaillissait au-dessus des toits et des cheminées, mais sous ce plafond de bruit il entendait les voix basses et distinctes de la peur, des imprécations d’hommes et des cris d’enfants.

Oui ; ils le cherchaient dans chaque maison, à tous les étages et dans chaque chambre. Ils le voulaient. Ses yeux se levèrent brusquement à l’instant où un énorme pinceau de lumière jaune balayait le ciel. Un autre s’éleva, croisant le premier comme une épée. Puis un autre. Bientôt le ciel en fut rempli. Ils tournaient lentement, le cernant peu à peu ; barres de lumière qui formaient une prison, un mur qui le séparait du reste du monde ; barres qui tissaient une mouvante muraille de lumière à l’intérieur de laquelle il n’osait pénétrer. À présent, il y était en plein ; c’était cela qu’il fuyait depuis cette nuit où Mme Dalton était entrée dans la pièce, provoquant en lui une peur telle que ses mains avaient agrippé l’oreiller avec des doigts d’acier, et privé d’air les poumons de Mary.

En dessous, il entendait un martèlement violent, lourd, pareil au bruit lointain du tonnerre. Il fallait absolument qu’il atteigne le toit ; il se hissa péniblement et tomba à plat ventre dans une neige douce et profonde, les yeux rivés sur un homme qui se trouvait sur un autre toit, de l’autre côté de la rue. Bigger regarda l’homme braquer une torche en tous sens. L’homme allait-il regarder dans sa direction ? La lueur de la torche révélerait-elle sa présence, à cette distance ? Il regarda l’homme tourner en rond pendant un moment, puis disparaître.

Il se leva rapidement et referma la trappe. S’il la laissait ouverte, cela ferait naître des soupçons. Puis il se remit à plat ventre et tendit l’oreille.

Au-dessous, dans les étages, il entendait une cavalcade échevelée. Il lui semblait qu’une armée montait à l’assaut de l’escalier dans un bruit de tonnerre. À présent, il n’avait nulle part où se réfugier ; ou bien ils le trouveraient ou bien ils ne le trouveraient pas. Le grondement prit de l’ampleur et lui apprit que les hommes arrivaient au dernier étage. Il leva les yeux et regarda en tous sens, épiant les toits à droite et à gauche. Il ne voulait pas être pris par-derrière, à l’improviste. Il vit que sur sa droite, le toit n’était pas relié à celui sur lequel il était couché ; cela signifiait que personne ne pourrait venir le surprendre de par là. À sa gauche par contre, les deux toits étaient reliés par une sorte de longue piste glacée. Il leva la tête et regarda ; d’autres toits se trouvaient également reliés entre eux. Il pourrait y courir, courir sur cette neige et autour de ces cheminées jusqu’à ce qu’il atteigne la dernière maison avant le vide. Se suiciderait-il en se jetant du toit ? Alors ce serait fini. Il n’en savait rien. Il savait, par une sorte d’intuition presque mystique, que si jamais il se trouvait acculé, quelque chose en lui le pousserait à faire bien les choses : en l’occurrence à mourir dignement. Il entendit un bruit tout proche ; il se retourna juste à temps pour voir apparaître sur un toit à sa droite, d’abord un visage blanc, une tête, puis des épaules. Un homme se dressa, nettement découpé sur le fond mouvant des lumières jaunes. Il vit l’homme promener sur la neige un faisceau de lumière. Bigger leva son revolver et le braqua sur lui ; il s’était repéré par cette lumière, il tirerait. Que ferait-il après ? Il n’en savait rien. Mais la tache jaune ne l’atteignit pas. Il vit l’homme descendre ; les pieds d’abord, ensuite les épaules, puis la tête ; il était parti...."

La première scène présente son personnage central, Bigger Thomas, en train de battre un rat à mort sous les yeux effrayés de sa soeur, intimidés de sa mère et admiratifs de son frère. Le parallèle qu'établit Wright entre le rat et Bigger Thomas nous permet de percevoir ce dernier comme tortionnaire et victime, et c'est depuis cette perspective difficile que le lecteur assiste aux troublants événements qui suivent. Le roman se compose de trois parties. La première relate sa découverte de la classe moyenne blanche, le voici chauffeur noir de la famille Dalton, chauffeur de leur fille, Mary, qui se fait conduire par lui dans un bar du ghetto noir, et qui s'enivre au point de devoir la porter dans sa chambre, et de transgresser ainsi un premier tabou de la ségrégation raciale.

Alertée par le bruit, la mère aveugle de Mary pénètre dans la chambre où Bigger, pris de panique, tente d'étouffer les cris de la jeune fille. Meurtrier par accident, mais domestique et Noir, Bigger sait qu'il n'a aucune chance de pouvoir se justifier dans une Amérique raciste et fondée sur l'argent. Terrorisé, il brûle le corps, projette de demander une rançon et va tuer jusqu'à tuer son amie Bessie par peur d'une trahison. Dans la deuxième, Bigger Thomas est poursuivi à travers Chicago, et le roman montre la façon dont toute la communauté afro-américaine est punie pour son crime. La dernière partie raconte sa capture, l'ombre du lynchage, puis son procès.

La violence explicite et sexuelle du roman, notamment la décapítation et la crémation du cadavre de Mary Dalton, a fait la célébrité de l'oeuvre ("He whacked harder, but the head would not come off"), mais Wright ne veut pas d'un personnage victime passive d'une situation : Bigger n'a pas de véritables justifications à son crime, si ce n'est que le racisme a détruit en lui toute innocence.

Wright, encensé pour son honnêteté courageuse, fut critiqué pour avoir offert à l'Amérique blanche le parfait stéréotype du Noir qui nourrissait son angoisse et sa haine....

En 1944, Wright quitte le parti communiste en raison de divergences politiques et personnelles. Il raconte dans l'émouvant "Black Boy" l'extrême pauvreté de son enfance, son expérience des préjugés des Blancs et de la violence contre les Noirs, et la prise de conscience de son intérêt croissant pour la littérature.

Après la Seconde Guerre mondiale, Wright s'installe à Paris en tant qu'expatrié permanent. "The Outsider" (1953, Le transfuge), acclamé comme le premier roman existentiel américain, avertit que l'homme noir s'est réveillé dans une société en désintégration qui n'était pas prête à l'inclure...

"Black Boy: A Record of Childhood and Youth" se déroule principalement dans le Sud des États-Unis (Mississippi, Arkansas, Tennessee), puis à Chicago. Wright y raconte son enfance et sa jeunesse dans le Sud ségrégationniste, jusqu’à son départ pour le Nord.

Le livre est divisé en deux grandes sections (dans l’édition complète américaine) ..

Wright refuse de céder à la docilité attendue d’un « boy » noir dans le Sud...

Partie 1 : Southern Night

Enfance dans le Sud - Richard naît en 1908 près de Natchez, Mississippi. Son père, Nathan Wright, quitte la famille quand Richard est très jeune, laissant sa mère (Ella) lutter seule. Sa mère tombe malade, la famille sombre dans une pauvreté extrême. Richard est souvent affamé et développe un profond ressentiment contre son père absent et contre la pauvreté. Il est envoyé successivement chez sa grand-mère très religieuse (méthodiste stricte) et d’autres proches. Les tensions religieuses marquent beaucoup son enfance : Richard refuse le dogme chrétien imposé par sa grand-mère.

Violence et rébellion - Richard est souvent battu (par sa mère, sa grand-mère, des oncles, des professeurs). Il découvre la violence raciale très jeune : lynchages, humiliations quotidiennes, lois Jim Crow. Il se rend compte très tôt de l’interdiction tacite faite aux Noirs d’exprimer leur pensée ou d’affirmer leur humanité. Il montre une précocité intellectuelle et une grande soif de lecture.

Adolescence et premières expériences de travail - À l’adolescence, il enchaîne des petits emplois (magasins, maisons blanches, etc.). Il est confronté à l’hypocrisie des Blancs « libéraux » du Sud, qui l’exploitent et lui imposent un strict « code de subordination ». Il se rebelle subtilement, refuse d’être servile, ce qui lui attire des ennuis et des menaces de mort. Il commence à écrire ses premières histoires et poèmes, mais se heurte au mépris et à l’indifférence.

Décision de partir - Il se sent prisonnier du Sud et conçoit le projet de partir pour le Nord (Chicago) afin de trouver la liberté. Il réussit à économiser suffisamment, malgré l’opposition de certains membres de sa famille. La première partie s’achève sur son départ pour Chicago, porteur d’espoir mais aussi conscient de la dureté à venir.

Partie 2 : The Horror and the Glory (dans certaines éditions américaines complètes)

Cette partie n’est pas incluse dans toutes les éditions originales (notamment celle de 1945), car les éditeurs avaient jugé son contenu trop radical. Dans la version intégrale publiée plus tard, elle est rétablie.

Arrivée à Chicago - Richard découvre que le Nord n’est pas totalement libéré du racisme, mais les codes y sont différents. Il trouve du travail, fréquente des intellectuels, rejoint un cercle d’écrivains et de militants. Il s’implique brièvement dans le Parti communiste, espérant y trouver une fraternité et une lutte collective contre le racisme.

Désillusions - Richard découvre la bureaucratie, les querelles internes et le dogmatisme du Parti. Il constate que même parmi les militants, les préjugés persistent. Il se retire progressivement du Parti, tout en continuant d’écrire et de s’engager contre le racisme et la pauvreté.

"... Par une matinée d’été, alors que ma mère était partie au travail, je suivis une foule d’enfants noirs, abandonnés le jour par leurs parents qui travaillaient, jusqu’au pied d’une colline au sommet de laquelle se dressait une longue file de latrines grossièrement construites en planches vermoulues et dont l’arrière ouvert à tous vents offrait un spectacle cru et saisissant. Nous nous blottissions au bas de la colline, à une distance d’environ 25 à 30 pieds, et de là, nous nous repaissions du spectacle des anatomies secrètes et fantastiques de femmes et d’hommes, noirs, bruns, jaunes ou ivoire. Nous restions là des heures, riant, montrant du doigt, chuchotant, plaisantant et identifiant nos voisins grâce à leurs particularités physiologiques, commentant les difficultés ou la force de projection de leurs excréments. Parfois, une grande personne nous apercevait et nous chassait avec des cris de dégoût. De temps à autre, des enfants de deux ou trois ans émergeaient de derrière la colline, le visage barbouillé et l’haleine fétide. Finalement, un policeman blanc fut posté derrière les cabinets pour éloigner les enfants, et notre cours d’anatomie humaine s’en trouva suspendu.

Pour nous empêcher de faire des sottises, ma mère nous emmenait souvent à son travail, mon frère et moi. Affamés et silencieux, nous restions debout à la regarder aller du fourneau à l’évier, du placard à la table. J’ai toujours aimé me trouver dans la cuisine des Blancs quand ma mère faisait la cuisine, car je recevais à l’occasion des restes de pain ou de viande; mais souvent je regrettais d’être venu, Car mes narines étaient assaillies par l’odeur d’une nourriture qui ne m’appartenait pas et qu’il m'était défendu de manger. Vers le soir, ma mère portait les plats fumants dans la salle à manger où étaient assis les Blancs et je me plaçais aussi près que possible de la porte de la salle à manger pour tâcher d’apercevoir furtivement les visages des Blancs qui mangeaient, parlaient et riaient autour de la table surchargée de plats. Quand les Blancs laissaient quelque chose, mon frère et moi mangions à notre faim, sinon nous devions nous contenter de notre ordinaire de pain et de thé.

A regarder manger les Blancs, mon estomac vide se contractait et une colère sourde montait en moi. Pourquoi ne pouvais-je pas manger quand j'avais faim ? Pourquoi faut-il toujours que j’attende jusqu’à ce que les autres aient fini ? Je n’arrivais pas à comprendre pourquoi certaines personnes avaient assez à manger et d’autres pas.

C'était maintenant devenu chez moi un besoin irrésistible de vagabonder du matin au soir pendant que ma mère faisait la cuisine chez les Blancs. À une rue de chez nous se trouvait un bar devant lequel j'avais l’habitude de flâner tout au long de la journée. L’intérieur de ce bar était un endroit merveilleux qui m’attirait et en même temps m’effrayait. Je mendiais des sous, puis je reluquais sous les portes battantes les hommes et les femmes en train de boire..."

"The Outsider" (1953)

UUn roman plus philosophique que réaliste (contrairement à "Native Son"). Après son exil en France en 1947, Wright découvre intensément la philosophie existentialiste (Sartre, Camus).

Wright lira en effet "L'Étranger" (1942) et "Le Mythe de Sisyphe" (1942), qui l’ont marqué, mais se sentait plus proche de Sartre au niveau intellectuel, qu'il a rencontré plusieurs fois. Cependant, Wright gardait une distance critique : il trouvait Sartre parfois trop abstrait et théorique ...

The Outsider est un homme qui refuse toutes les identités imposées (raciales, sociales, politiques) et ce que nous propose ici Wright, et c'est l’idée de « liberté absolue » (la liberté d’agir sans contrainte morale ni sociale) qu'il entend explorer.

Il met en scène un individu qui tente de vivre sans Dieu, sans communauté, sans idéologie, purement « en soi et pour soi ». Cross Damon devient ainsi une figure existentialiste extrême, proche du Meursault de L’Étranger (Camus), mais aussi des « hommes révoltés » de Sartre.

Cross Damon est aussi un homme qui refuse non seulement la religion, mais aussi le communisme et toutes les autres « causes » collectives. Wright s’était éloigné du Parti communiste américain, qu’il avait fréquenté dans les années 1930 et quitté en 1942, profondément déçu. Il nous montre que même les idéologies supposées « libératrices » finissent par écraser l’individu.

Dans "Native Son", Wright nous contait un Noir pris au piège du racisme et de la pauvreté.

Dans "The Outsider", il élargit son propos, ne veut plus que son personnage soit seulement « un Noir opprimé », mais un homme universel, confronté à l’absurde et à la solitude. Pourtant, la question raciale reste présente : Cross Damon vit dans une société où être noir signifie déjà être « autre », « outsider ». Wright disait vouloir créer un « roman de l’homme moderne », non pas seulement un roman noir américain. Construire un roman où la psychologie du personnage principal est une longue méditation sur la liberté, la mort et le sens de l’existence, et montrer comment la logique de la pensée purement individuelle peut conduire à la destruction, tels étaient ses intentions ...

Prologue - Nous sommes à Chicago, dans les années 1940-50. Le protagoniste, Cross Damon, un employé postal noir, est présenté comme un homme tourmenté, extrêmement intelligent, mais profondément aliéné, à la fois socialement et spirituellement. Il rejette la société américaine, les institutions religieuses, et même l’idée d’appartenance communautaire. Il est marié, mais sa vie familiale est désastreuse, et il entretient une liaison.

L’accident et la fausse mort - Un jour, Cross est impliqué dans un accident de métro. On le croit mort. Il décide de profiter de la confusion pour disparaître et se « réinventer ». Il adopte une nouvelle identité, persuadé que, débarrassé de son passé, il pourra enfin vivre en homme libre, affranchi de toute obligation morale ou sociale.

Errance et crimes - Cross entame une errance à Chicago. Il se heurte à divers personnages, notamment des membres du Parti communiste américain, qu’il méprise rapidement en voyant leur dogmatisme et leur hypocrisie. Au cours d’une altercation, il tue Joe Thomas, un membre du Parti, puis Gil Blount, un intellectuel noir lié au Parti, et ensuite Ely Houston, un procureur noir, ami de Blount. Chaque meurtre est le résultat d’une spirale de mensonges et de choix existentiels. Cross s’enfonce dans la violence presque par logique interne, obsédé par sa quête d’authenticité.

Rencontre avec Eva - Il rencontre Eva Blount, la veuve de Gil Blount. Cross est fasciné par elle, voit en elle une figure pure, une possibilité de salut. Eva comprend la nature de Cross et le rejette lorsqu’elle découvre son implication dans la mort de son mari.

Le commissaire (Captain) Hanley - Hanley, un policier cynique mais perspicace, enquête sur les meurtres. Il comprend la psychologie de Cross et devine sa fuite existentielle. Hanley, qui croit en une sorte de justice pragmatique, finit par coincer Cross dans un entrepôt.

Mort de Cross - Dans une dernière confrontation, Cross est blessé mortellement. Alors qu’il agonise, Hanley lui dit : « Why? Why did you do it? »Cross murmure avant de mourir : « I wanted to be free. » Sa mort est symboliquement celle d’un homme incapable de trouver une place dans la société ni en dehors d’elle.

"...Nous nous trouvâmes enfin à la gare avec nos bagages, attendant le train qui devait nous emmener en Arkansas, et pour la première fois je remarquai qu'il y avait deux files d'attente au guichet des billets, une file "blanche" et une file "noire". Au cours de ma visite chez grand-père, le sentiment des deux races était né et s'était concrétisé en moi avec une acuité qui ne devait mourir qu'avec moi. En montant dans le train, je remarquai que nous autres Nègres, nous occupions une partie du train, et les Blancs une autre. Naïvement, je voulus aller voir comment c'était chez les Blancs, dans l'autre section du train.

- "Je peux aller regarder les Blancs, juste un petit coup? demandai-je à ma mère?

- Tiens-toi tranquille, fit-elle.

- Mais ça ne serait pas faire mal, dis, mam?

- Veux-tu te tenir tranquille.

- Mais pourquoi je ne peux pas y aller?

- Cesse de dire des bêtises!"

J'avais commencé à remarquer que ma mère se montrait agacée quand je lui posais des questions sur les Blancs et les Noirs, et je ne saisissais pas très bien. Je voulais savoir le pourquoi de ces deux catégories de gens qui vivaient côte à côte et qui n'avaient de contact, semblait-il, que dans la violence. Par exemple, il y avait ma grand-mère...

Etait-elle blanche? A quel point était-elle blanche? Que pensaient les Blancs de sa blancheur?

- "Maman, est-ce que grand-mère est blanche? demandai-je tandis que le train roulait dans la nuit.

- Si tu as des yeux, c'est pour t'en servir. Tu es capable de voir de quelle couleur elle est, répondit ma mère.

- Je veux dire, est-ce que les Blancs la prennent pour une Blanche?

- Pourquoi ne le demandes-tu pas aux Blancs? rétorqua-t-elle.

- Mais toi, tu le sais, insistai-je.

- Comment le saurais-je? Je ne suis pas blanche.

- Grand-mère a l'air blanche, dis-je espérant arriver à établir au moins un fait patent. Alors, pourquoi elle vit avec nous aut', gens de couleur?

- Tu n'as pas envie que grand-mère vive avec nous? dit-elle, éludant ma question.

- Si.

- Alors pourquoi poses-tu cette question?

- Pour SAVOIR.

- Grand-mère n'habite-t-elle pas avec nous?

- Si.

- Ca ne suffit pas?

- Mais est-ce qu'elle VEUT habiter avec nous?

- Pourquoi ne l'as-tu pas demandé à grand-mère? fit ma mère d'un ton moqueur, éludant encore ma question.

- Est-ce que grand-mère est devenue une femme de couleur quand elle s'est mariée avec grand-père?

- Vas-tu finir de me demander des choses idiotes?

- Réponds-moi.

- Grand-mère n'est pas DEVENUE une femme de couleur, dit ma mère d'un ton irrité. Elle est NEE avec la couleur qu'elle a maintenant."

De nouveau, je me voyais frustré du secret, de la chose, de la réalité que j'entrevoyais derrière tous ces mots et ces silences.

- "Pourquoi grand-mère ne s'est-elle pas mariée avec un Blanc? demandai-je.

- Parce que ça ne lui plaisait pas, répondit-elle avec humeur.

- Pourquoi que tu ne veux pas me répondre?" fis-je.

Elle me gifla et je pleurai. Par la suite, à contrecoeur, elle me dit que grand-mère était de souche irlandaise, écossaise et française, avec quelques gouttes de sang nègre venues d'on ne savait où. Elle me donna ces explications d'un air détaché, désinvolte, neutre; tout cela ne la touchait nullement...

- "Comment s'appelait grand-mère avant de s'être mariée avec grand-père?

- Bolden.

- Qui lui a donné ce nom là?

- Le Blanc qu'elle avait pour maître.

- C'était une esclave?

- Oui....." (traduction Editions Gallimard, 1947)

Parmi ses écrits polémiques de cette période, Richard Wright a publié "White Man, Listen !" (1957), une série de conférences données en Europe, "Eight Men", un recueil de nouvelles, et "American Hunger", une autobiographie qui relate ses expériences après son départ pour le Nord, publiée à titre posthume en 1977.

Centrée sur un réalisme social, on a pu parler d'une "Wright school" à propos de romanciers tels que William Attaway (1911-1986), Chester Himes (1909-1984) et Ann Petry (1908-1997)...

"Eight Men" (1961, posthume, un an après la mort de Wright)

Un recueil de nouvelles (huit récits) qui mettent en scène huit hommes noirs confrontés à des situations critiques qui révèlent leur isolement et les oppressions raciales et sociales auxquelles ils sont soumis. Wright veut illustrer que la violence raciale n’est pas seulement physique, mais aussi psychologique, transformant les individus en « outsiders » (étrangers à leur propre société).

Tous ces hommes sont profondément seuls, même lorsqu’ils vivent en communauté. Wright voulait explorer cette solitude intérieure et la désespérance que produit la société américaine. Ainsi dans la nouvelle « The Man Who Lived Underground », l’homme s’enfuit dans les égouts pour échapper à la police, découvrant une forme de « vérité » et de lucidité dans l’isolement total.

Dans plusieurs histoires, Wright met en scène la police, les tribunaux ou les institutions sociales, qu’il décrit comme corrompus ou cyniquement indifférents. Il critique la prétention américaine à être une société « juste » et « libre ». Il veut montrer que, face à ces institutions, les hommes noirs n’ont aucune véritable protection.

Chaque personnage représente une variante de la rage contenue et du ressentiment d’une population entière. Wright transforme ces colères individuelles en symbole d’un conflit plus large.

Enfin, bien que chaque histoire parte d’une expérience noire spécifique, Wright vise à montrer une condition humaine universelle : la lutte contre l’absurdité, l’oppression, la fatalité. Cette intention rejoint son évolution vers une écriture plus existentialiste après son exil en Europe.

- "The Man Who Was Almost a Man" traduit la quête désespérée de virilité et de reconnaissance d’un jeune Noir humilié par la société, prêt à tout pour affirmer sa masculinité.

- "Big Black Good Man" inverse les rôles de la peur raciale : un marin blanc est terrifié par la force physique et la présence imposante d’un homme noir, révélant ses propres préjugés...

"White Man, Listen !" (1957), regroupe quatre conférences/essais principaux, d’abord donnés oralement dans diverses institutions, puis publiés ensemble.

Dans "The Literature of the Negro in the United States", Wright retrace l’évolution de la littérature afro-américaine. Il explique comment cette littérature a émergé sous la contrainte raciale, oscillant entre deux pôles : la protestation et l’art pour l’art. Il critique les écrivains noirs qui cherchent à rassurer le lectorat blanc au lieu de dire la vérité sur l'expérience noire.

"Psychological Reactions of Oppressed People" s'intéresse à la psychologie des peuples colonisés ou opprimés (comparant la condition des Noirs américains à celle des colonisés d’Afrique ou d’Asie). Il insiste sur le sentiment d'infériorité internalisé, le double-conscient (similaire à la notion de W. E. B. Du Bois), et la haine de soi. Il analyse comment ces populations peuvent finir par reproduire la violence qu’elles subissent.

Dans "The Western Mind and the Non-Western World", il critique la prétention universaliste de l'Occident. Wright accuse les Européens et les Américains d’imposer leurs valeurs comme « supérieures », sans comprendre les sociétés non occidentales. Il appelle à une remise en question de la « mission civilisatrice » coloniale. Il souligne aussi le danger d’un « vide » culturel que la décolonisation pourrait laisser si elle n’est pas accompagnée d’une reconstruction culturelle autonome.

Enfin, "Tradition and Industrialization" analyse la transition brutale des sociétés traditionnelles (rurales, tribales) vers la modernité industrielle. Il montre les fractures identitaires que cela engendre, aussi bien en Afrique, en Asie qu'aux États-Unis. Il avertit que la modernisation matérielle sans préparation psychologique et culturelle peut créer du chaos et de nouvelles aliénations.

(1940s) Kenneth Clark, "Prejudice and Your Child" (1955)

Des effets psychologiques de la ségrégation raciale : "Ceux qui ont le pouvoir de rejeter leurs semblables imposent à l'être humain rejeté l'obligation d'accepter le rejet."- Kenneth Bancroft Clark (1914-2005), natif de Harlem, associé à Mamie Phipps (1917-1983), qu'il épouse, a reçu le premier doctorat de psychologie noire de Columbia et sa renommée tient à ses recherches sur l'image de soi des enfants noirs, des études cruciales pour justifier et accompagner la déségrégation des écoles publiques. Etudiant les réponses de plus de 150 enfants noirs, autant de filles que de garçons âgés de 3 à 5 ans, qui avaient le choix entre des dessins noirs et blancs, Clark en déduisit qu'une grande partie du développement de la conscience de soi et de l'identité raciale se produisait entre l'âge de trois et quatre ans ("The Development of Consciousness of Self and the Emergence of Racial Identification in Negro Preschool Children"). "The coloring test", une seconde vague de tests impliquant 160 enfants afro-américains âgés de cinq à sept ans, montrait que les enfants se coloraient généralement de façon nettement plus claire que leur couleur réelle.

Enfin, les fameuses "Doll Experiments" (1939-1940) visant à définir la perception qu'ont les enfants de leur propre race et à déceler les contrastes entre les enfants afro-américains fréquentant des écoles séparées à Washington DC et ceux des écoles intégrées à New York, montrait l'effet particulièrement nuisible de la ségrégation dès le plus jeune âge, à quel point le racisme s'intériorisait chez les enfants afro-américains, et que la haine de soi atteignait un seuil dramatique chez les enfants fréquentant des écoles séparées. Les conclusions de cette étude furent prises en compte quatorze ans plus tard dans la fameuse décision "Brown v. Board of Education of Topeka" (1954), une décision historique de la Cour suprême des États-Unis dans laquelle la Cour a statué que les lois des États américains établissant la ségrégation raciale dans les écoles publiques étaient inconstitutionnelles....

1948, "Harlem Gang Leader", Gordon Parks, November 1, Life issue

Gordon Parks s'installe à Harlem au milieu des années 1940 et propose aux rédacteurs du magazine Life une série de photos sur la guerre des gangs qui sévit à Harlem, et notamment le portrait contrasté d'un adolescent, chef de gang, Leonard "Red" Jackson, dix-sept ans : Life se porte acquéreurs de tous ses négatifs et remodèle le projet de Parks en concevant un photo-essai uniquement basé sur la brutalité, "fear, frustration and violence"...