- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

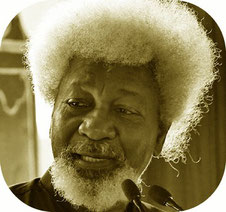

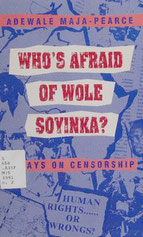

Afrique & décolonisation - Chinua Achébé (1930-2013), "Le Monde s'effondre" (1958), "La Flèche de Dieu" (Arrow of God, 1964), "Les Termitières de la savane" (1987, Anthills of the Savannah) - Ngũgĩ wa Thiong'o (1938), "La Rivière de la vie" (The River Between, 1965), "Et le blé jaillira" (A Grain of Wheat, 1967) - Ahmadou Kourouma (1927-2003), "Les Soleils des indépendances" (1968) - Wole Soyinka (1934), "A Dance of the Forests" (1963), "The Interpreters" (1965), "Chroniques du pays des gens les plus heureux du monde" (2021) - Amos Tutuola (1920-1997), "The Palm-Wine Drinkard and his dead Palm-Wine Tapster in the Deads’ Town" (1953) - ....

Last update: 2023/02/02

L'Afrique moderne est née entre 1955 et 1965, - en fait elle existait déjà dans nombre d'africains qui avait su se frayer un chemin à l'ombre de cette culture occidentale qu'il leur était demandé d'intégrer avant d'être écouté - plus de 23 Etats connaissent alors l'indépendance, mais ces nouvelles nations n'étaient pas définies par leurs ethnies (il est vrai plus de 3000 pour la totalité de l'Afrique), mais par le hasard de l'occupation coloniale, d'où les nombreuses et tragiques tensions internes qui suivront l'indépendance. Et l'unité africaine souhaitée par presque tous les Etats du continent se révèle en pratique, difficile à réaliser....

Les idéologies occidentales dominantes avaient relégué les Africains au statut de forces rebelles au pouvoir colonial, lui-même souvent considéré de droit divin. Pendant la période des luttes pour l'indépendance, et notamment une fois celle-ci acquise, les écrivains africains commencèrent à rééquilibrer les choses en présentant leurs peuples comme les victimes de l'agression colonialiste et en (re)découvrant leurs histoires et cultures locales comme moyen de revendiquer une identité propre prévalant sur celle imposée par l'autorité coloniale. Une grande partie a pu être ainsi visiblement préservée - notamment via l'anglais et le français en tant que langues dominantes du discours post-colonial - et le mélange, proche de la synthèse positive, des institutions et des cultures a donné naissance à certains des plus beaux exemples de littérature non européenne.

Nombre de théories et de polémiques, qui ont servi de justification et de motivation à des écrivains, ont alimenté les écrits post-coloniaux; ce domaine sembla en effet parfois crouler sous les théories.

Certains d'entre eux se sont avérés extrêmement influents, en tout premier lieu les écrivains français de la "négritude", Frantz Fanon (1925-1961) et Edward Said (1935-2003). La "négritude" est le fruit des idées et des écrits d'un groupe d'intellectuels franco-africains, dont notamment le Martiniquais Aimé Césaire (1913-2008), Léopold Sédar Senghor (1906-2001), qui fut président de la République indépendante du Sénégal, et Léon Damas (19l2-1978), de Guinée française.

Leur vision d'une culture "pan-noire" (panafricaine) coupée de la culture occidentale fut instrumentalisée dans les milieux racistes hostiles et fournit une base théorique aux prémices des troubles anticoloniaux. Les écrits de Fanon en font une exploration encore plus poussée, avec notamment "Peau noire, masques blancs" (1952) et "Les Damnés de la terre" (1961), deux ouvrages qui exercèrent une très grande influence sur le mouvement anticolonial en Afrique, Dans sa célèbre œuvre, "Orientalism" (1978), l'écrivain palestinien Edward Saïd fait un examen minutieux de la théorie postcoloniale sur la relation de l'Occident avec le Moyen-Orient et l'Asie du Sud.

Fortement influencés par le mouvement de la négritude, les écrivains africains noirs commencèrent à émerger dans les années 1950 et, avec la publication de "Things Fall Apart" (Le Monde s'effondre, 1958), de l'écrivain nigérien Chinua Achebe, leur littérature perça sur la scène internationale.

Son compatriote poète et dramaturge Wole Soyinka (1934) fut, en 1986, le premier Africain à obtenir le prix Nobel de Littérature. Achebe et Soyinka écrivaient tous deux en anglais, mais des voix se firent bientôt pressantes pour demander l'abandon de la langue des puissances coloniales au profit des langues locales, Le plus éminent écrivain à adopter cette attitude fut le Kénian Ngugi wa Thiong'o (1938) qui écrivit uniquement en kikuvu (Weep Not, Child, 1964, Petals of Blood, 1977, Decolonising the Mind: the Politics of Language in African Literature, 1986) ....

Chinua Achebe (1930-2013)

Né à Ogidi, au Nigeria, Achebe a étudié à Londres avant de travailler, dès 1954, à la radio nigériane comme producteur puis directeur régional. Directeur des éditions Citadel Books à Enugu, il a fondé et dirigé de 1962 à 1972 la célèbre collection Écrivains africains aux éditions Heinemann. Il fut particulièrement actif pendant la guerre civile et se rendra aux États-Unis en 1969 pour recueillir des appuis pour le Biafra, tout en poursuivant une carrière universitaire commencée à Nsukka (Nigeria) en 1967. Il devient avec "Things Fall Apart" (1958 ; Le monde s'effondre, 1966) l'un des plus grands romanciers africains : il y relate la tragique histoire d'Okwonkwo, chef tribal biafrais qui, en dépit d'un code de conduite plus souple que les préceptes des missionnaires britanniques, ne sait pas leur résister et s'adapte aux valeurs qu'ils introduisent dans la société traditionnelle. Il reprendra le même thème avec "No Longer at Ease" (1960 ; Le Malaise, 1978) dans lequel, pendant les années 1950, le personnage principal, Obi, ne parvient pas à concilier son éducation morale traditionnelle et les leçons apprises en Europe : il sombrera dans la corruption. "Arrow of God" (1964 ; La Flèche de Dieu, 1978) conte sur un mode plus tragique le dilemme du grand-prêtre Ezeulu face aux désordres engendrés par l'administration coloniale du capitaine Winterbottom. Son quatrième et cinquième romans s'attacheront à peindre les effets de la corruption : "A Man of the People" (1966 ; Le Démagogue, 1977), "Anthils of the Savanah (1987, Les Termitières de la savane). Achebe excelle d'autre part dans le genre de la nouvelle: "The Sacrificial Egg and Other Stories" (1962 ; « L'Œuf du sacrifice et autres nouvelles »), "Girls at War" (1972 ; Femmes en guerre, 1981) et "African Short Stories" (1984). Ses poèmes sont réunis dans "Christmas in Biafra" (1973 ; « Noël au Biafra »)....

LE MONDE S'EFFONDRE (1958, Things Fall Apart)

Oeuvre célèbre qui a été tiré à plus de deux millions d'exemplaires et traduit en trente langues, conçue dans une intention nettement militante. Il s'agit d' "Aider mes compatriotes à retrouver foi en eux-mêmes et à se débarrasser des complexes accumulés pendant des années de dénigrement et d`humiliation". Les cent premières pages de ce court récit (qui se situe dans un village ibo à la fin du siècle dernier) présentent la société traditionnelle sous un éclairage avantageux et dressent un inventaire chaleureux de la vie rurale avec son cycle de fêtes, de labeurs et de cérémonies rituelles. Et pour répondre à l`accusation d`anarchie proférée par les colonisateurs, Achebe examine la société de ses ancêtres en ses structures profondes et en souligne le caractère à la fois agricole et religieux. On objectera que le romancier sc complaît à décrire cet univers fait de gravité joyeuse, de disponibilité émouvante et de rigueur raisonneuse, mais il n`en demeure pas moins conscient de la fragilité de ces microcosmes clos. Nombre de personnages du roman se sentent dangereusement coupés du monde extérieur et commencent à s'insurger contre certaines coutumes cruelles comme l'abandon des jumeaux dans la forêt. Lorsque le colonisateur arrive dans cette communauté figée dans ses certitudes, il lui suffit d`exploiter les faiblesses du système. En une série d`épisodes ironiquement tragiques, Achebe montre alors comment les missionnaires vont voir venir vers eux les exclus de l`organisation sociale ancestrale ou comment les administrateurs vont aisément convaincre chacun de l`importance de l`éducation et du commerce. La victoire de l`homme blanc sera donc quasi totale au terme de cette confrontation inégale que l`auteur décrit le plus équitablement possible, démontrant, en particulier. que l'hypocrisie des Européens n'avait d'égale que la naïveté des Africains.

Le héros du livre est ainsi un jeune homme valeureux qui tente de s`opposer au changement mais finit par se suicider, désavoué par tous. Le choix de ce protagoniste permet à Achebe de donner à son récit une ambiguïté particulièrement intéressante. D`un côté, en soulignant l'excessive intransigeance de cet homme qui "lutte et échoue seul", le romancier s`interdit d'en faire un porte-parole crédible de sa communauté (et de l`auteur); mais, d`autre part, en organisant le début de son récit autour de la réussite de ce fermier prospère, l'écrivain se permet d`utiliser pleinement son protagoniste pour célébrer la symbiose de l`individu traditionnel avec son environnement. Africanisant son texte anglais par une utilisation fervente mais contrôlée des modes d`expression vernaculaires (comme les proverbes ou les contes), Achebe fait alors la démonstration des effets heureux de sa double appartenance culturelle et, avec ce texte très maîtrisé. prouve que le recours à une langue d'emprunt, loin d'être sclérosant, peut, au contraire, permettre de remonter aux sources de l`expression ancestrale (Trad. Présence africaine, 1973).

"L'arrivée des missionnaires avait causé une émotion considérable au village de Mbanta. Ils étaient six, dont un Blanc. Hommes et femmes, tout le monde sortit pour voir le Blanc. Il courait toutes sortes d'histoires sur ces hommes étranges depuis que l'un dieux avait été tué et son cheval de fer attaché au kapokier sacré à Abame. Tout le monde était donc dehors pour voir le Blanc. C'était l'époque de l'année où on restait chez soi. La récolte était passée.

Quand les gens furent tous rassemblés, le Blanc leur parla. Il avait un interprète, un Ibo, bien que son dialecte soit différent et désagréable aux oreilles de Mbanta. Beaucoup se moquaient de ce dialecte et de l'usage bizarre que cet homme faisait des mots. Au lieu, par exemple, de dire “moi-même” il disait toujours “mes fesses”. Mais l'homme en imposait par sa présence, et les membres du clan l'écoutaient. Il leur déclara qu'ii était l'un d'entre eux, comme ils pouvaient le voir à sa couleur et à son langage. Les autres Noirs étaient aussi leurs frères, bien que l'un d'eux ne parle pas l'ibo. Le Blanc aussi était leur frère puisqu'ils étaient tous les fils de Dieu. Et de leur parler de ce nouveau Dieu, le Créateur du monde et de tous les hommes et de toutes les femmes. Il leur dit qu'ils avaient jusqu'ici adoré de faux dieux, des dieux de bois et de pierre. Un profond murmure parcourut la foule à ces mots. Il leur dit que le vrai Dieu vivait au ciel et que tous les hommes, quand ils mouraient, se présentaient devant Lui pour être jugés. Ceux qui étaient mauvais et tous les païens qui, dans leur aveuglement, se prosternaient devant du bois ou de la pierre étaient précipités dans un feu qui brûlait comme de l'huile de palme. Mais les bons qui adoraient le vrai Dieu entraient pour toujours dans Son royaume.

- Ce grand Dieu nous a envoyés vous demander de renoncer à vos erreurs et à vos faux dieux pour vous tourner vers Lui afin d'être sauvés quand vous mourrez!

- Tes fesses comprennent notre langue! lança gaiement quelqu'un, provoquant l'éclat de rire de la foule.

- Qu'est-ce qu'il dit? demanda le Blanc à son interprète.

Mais, sans lui laisser le temps de répondre, un autre homme demanda :

- Où est passé le cheval du Blanc?

Les évangélisateurs ibos se concertèrent et conclurent que cet homme parlait sans doute d'une bicyclette. Ils en firent part au Blanc, qui sourit avec bienveillance :

- Dites-leur que j'apporterai beaucoup d'autres chevaux de fer quand je serai installé parmi eux. Certains pourront même les monter.

Ces paroles furent aussitôt traduites, mais très peu les entendirent. Ils discutaient entre eux avec animation car le Blanc avait parlé de s'installer parmi eux. Ils n'avaient pas pensé à ça.

Un vieil homme avait une question à poser :

- C'est qui, au juste, ton dieu? La déesse de la Terre, le dieu du Ciel, Amadiora, le tonnerre, ou quoi?

L'interprète dit quelques mots au Blanc et la réponse fut immédiate :

- Tous les dieux que tu viens de nommer ne sont absolument pas des dieux. Ce sont des dieux trompeurs qui vous poussent à tuer vos semblables et des enfants innocents. Il n'y a qu'un vrai Dieu et Il règne sur la terre comme au ciel, sur vous, sur moi et sur nous tous.

- Si nous abandonnons nos dieux pour suivre le tien, demanda un autre homme, qui nous protégera de la colère de ceux que nous aurons abandonnés, et de nos ancêtres?

- Vos dieux ne sont pas vivants et ne peuvent pas vous faire de mal, répondit le Blanc. Ce ne sont que des pierres et des morceaux de bois.

En entendant l'interprète traduire ces paroles, les gens de Mbanta éclatèrent d'un rire moqueur. Ces hommes devaient être fous, se dirent-ils. Comment, sinon, pouvaient-ils dire qu'Ani et Amadiora étaient inoffensifs? Et Idemili et Ogwugwu aussi?

Quelques-uns commencèrent à partir.

Les missionnaires, alors, se mirent à chanter. C'était l'un de ces chants joyeux et bien rythmés des évangélistes, qui avaient le pouvoir de faire vibrer à nouveau certaines cordes silencieuses engourdies dans le cœur de l'Ibo. L'interprète expliquait chaque verset à l'auditoire. Une partie de celui-ci restait saisie et ne s'agitait plus. C'était l'histoire de frères qui vivaient dans les ténèbres, la crainte et l'ignorance de l'amour de Dieu. Il était question d'une brebis égarée dans la montagne, loin des portes du paradis et du berger qui lui prodiguait ses soins et son amour.

Après le chant, l'interprète parla du Fils de Dieu qui avait pour nom Jesu Kristi. Okonkwo, qui n'était resté là que dans l'espoir qu'on finirait par chasser ces hommes hors du village ou par les exterminer, prit la parole :

-- Tu nous as dit toi-même qu'il n'y avait qu'un seul dieu. Maintenant tu nous parles de son fils. Il doit donc avoir une épouse?

Murmures d'approbation dans la foule.

- Je n›ai pas dit qu'Il avait une femme, répliqua l'interprète, un peu gêné.

- Tes fesses ont dit qu'il avait un fils, lança un plaisantin. Il doit donc avoir une femme et ils doivent tous avoir des fesses!

Ignorant la remarque, le missionnaire se lança dans un discours sur la Sainte-Trinité. À la fin, Okonkwo était pleinement convaincu que l'homme était fou. Il haussa les épaules et s'en alla tirer son vin de palme pour l'après-midi.

Mais un garçon avait été captivé. Il s'appelait Nwoye et c'était le fils aîné d'OkonkWo. Ce qui le captivait n'était pas la logique délirante de la Sainte-Trinité, à laquelle il ne comprenait rien. Mais la dimension poétique de la nouvelle religion le touchait au plus profond de lui-même. L'hymne sur les frères qui vivaient dans les ténèbres et la crainte semblait répondre aux interrogations confuses qui hantaient sa jeune âme - la question des jumeaux pleurant dans la forêt et celle du meurtre d'Ikemefuna. Il avait éprouvé une sorte de soulagement en

entendant cet hymne qui avait apaisé son âme blessée. Les mots étaient comme des gouttes de pluie gelée fondant sur le palais desséché de la terre assoiffée. L'esprit simple de Nwoye n'en revenait pas.

"XVII - Les missionnaires passèrent leurs quatre ou cinq premières nuits sur la place du marché, en se rendant chaque matin au village pour prêcher l'Evangile. Ils demandèrent qui était le roi de ce village, mais les villageois leur répondirent qu'il n'avait as de roi. Nous avons des hommes hautement titrés et les chefs prêtres et les anciens, dirent-ils.

Il ne fut pas facile, après l'excitation du premier jour, de rassembler les hommes hautement titrés et les anciens. Mais les missionnaires ne se découragèrent pas et furent finalement reçus par ceux qui dirigeaient Mbanta. Ils demandèrent un terrain pour y bâtir leur église.

Tout clan, et tout village, avait sa "forêt maudite". On enterrait ceux qui mouraient de maladies vraiment mauvaises comme la lèpre ou la petite vérole. C'était aussi le dépotoir des puissants fétiches des grands hommes-médecine à la mort de ces derniers. Une “forêt maudite” était donc animée de puissances funestes et d'obscurs pouvoirs. C'est ce genre de forêt que les notables de Mbanta attribuèrent aux missionnaires. Comme ils ne tenaient pas vraiment à les avoir dans leur clan, ils leur firent cette offre, qu'aucun individu doué de bon sens n'aurait acceptée.

- Ils veulent un terrain pour leur sanctuaire, dit Uchendu à ses pairs quand ils se réunirent pour en discuter. Nous allons leur donner un terrain.

Il fit une pause et il y eut un murmure désapprobateur dans le groupe.

- Donnons-leur une partie de la Forêt Maudite. Ils se vantent d'être plus forts que la mort. Offrons-leur un champ de bataille pour le prouver.

Ils rirent et se déclarèrent d'accord, puis firent venir les missionnaires auxquels ils avaient demandé de les laisser un moment afin de pouvoir "chuchoter ensemble”. Ils leur offrirent de prendre une aussi grande portion de la Forêt Maudite qu'il leur plairait.

Et, à leur stupéfaction, les missionnaires les remercièrent et se mirent à chanter.

- Ils ne comprennent pas, dit l'un des anciens. Mais ils comprendront demain matin, une fois sur leur terrain.

Et le groupe se dispersa.

Le lendemain matin, ces fous commençaient bel et bien à défricher une partie de la forêt et entamaient la construction. Les habitants cle Mbanta s'attendaient à ce qu'ils soient tous morts en quatre jours.

Le premier jour passa, puis le deuxième, le troisième, le quatrième, et aucun ne mourut. Tout le monde était sidéré. On sut alors que les fétiches du Blanc avaient un pouvoir incroyable. On raconta qu'il avait sur les yeux des verres grâce auxquels il pouvait voir les esprits malfaisants et leur parler. C'est peu après qu'il conquit ses trois premiers convertis.

Bien qu'il ait ressenti dès le premier jour une attirance pour la nouvelle foi, Nwoye en garda le secret. Il n'osait pas s'approcher des missionnaires par crainte de son père. Mais chaque fois qu'ils venaient prêcher au village ou sur le terrain de jeu, Nwoye était là. Et il commençait déjà à connaître une partie des histoires simples qu'ils racontaient.

- Nous avons maintenant une véritable église, déclara M. Kiaga, l'interprète, qui était désormais chargé de la jeune congrégation.

Le Blanc était reparti à Umuofia, où il allait bâtir son quartier général et d'où il venait rendre de fréquentes visites à la congrégation de M. Kiaga à Mbanta.

- Nous avons maintenant une véritable église, déclara M. Kiaga, et je veux que vous veniez tous chaque septième jour pour célébrer le culte du vrai Dieu.

Le dimanche suivant, Nwoye passa et repassa devant le petit édifice de chaume et de terre rouge sans trouver le courage d'entrer. Il entendit chanter les voix, et bien qu'elles n'émanent que d'un petit groupe d'hommes, elles étaient fortes et confiantes.

L'église se trouvait dans une clairière circulaire qui semblait être la gueule ouverte de la Forêt Maudite. Attendait-elle le moment de refermer sa mâchoire?

Après être passé et repassé devant l'église, Nwoye rentra chez lui.

Les gens de Mbanta savaient bien que leurs dieux faisaient parfois preuve d'une grande patience et laissaient délibérément un homme les défier. Mais même dans ce cas, ces dieux fixaient leur limite à sept semaines de marché ou vingt-huit jours. Au-delà, ils ne souffraient d'aucun homme qu'il continue. C'est pourquoi l'excitation allait croissant au village à l'approche de la septième semaine après que les missionnaires eurent imprudemment bâti leur église en pleine Forêt Maudite. Les villageois étaient tellement certains de la malédiction qui allait s'abattre sur ces hommes qu'un ou deux convertis jugèrent plus sage de suspendre leur allégeance à la nouvelle foi.

Le jour arriva enfin où tous les missionnaires auraient dû être morts. Mais ils étaient toujours vivants, et s'activaient pour construire un nouveau bâtiment de terre rouge et de chaume où loger leur instructeur, M. Kiaga. Ils gagnèrent cette semaine-là une poignée de convertis. Et, pour la première fois, une femme. Elle se nommait Nneka et était l'épouse d'un fermier prospère, Amadi. Sa grossesse était bien avancée.

Nneka avait déjà eu quatre grossesses, toutes menées à terme, mais elle avait chaque fois accouché de jumeaux qui avaient tout de suite été abandonnés. Son mari et la famille de celui-ci multipliaient déjà les critiques à l'égard d'une telle femme et ne furent pas perturbés outre mesure en apprenant qu`elle était partie rejoindre les chrétiens. C'était un bon débarras. ..." (trad. Actes Sud).

"La Flèche de Dieu" (Arrow of God, 1964)

Chinua Achebe raconte comment, au Nigeria en 1921, Ezeulu, grand prêtre ibo âgé et polygame, s'évertue à s'adapter aux autorités coloniales blanches. Dans une amère comédie des méprises, la tentative d'un fonctionnaire anglais bien intentionné d'en faire un chef de village accrédité entraîne son humiliation aux mains d'un adjoint blanc et de son émissaire noir qui le traite de "sorcier". Ezeulu cherche par la suite à rabaisser son village en repoussant une moisson; les villageois se tournent alors vers la mission chrétienne qui les encourage à moissonner comme prévu, et Ezeulu se retire dans "la splendeur hautaine d'un grand prêtre dément". L'intrigue est subtile et à son portrait des complexités d'une société indigène en train d'évoluer, montrant combien les réactions aux difficultés du colonialisme sont très diverses. Si les colons anglais perturbent la culture indigène, ils mettent aussi fin aux guerres tribales, construisent écoles, routes et hôpitaux. L'auteur nous rappelle que l'impérialisme anglais, tout coupable qu'il fut, s'est montré plus constructif que la dynastie béninoise du XIXe siècle. Achebe écrit avec esprit et humour, avec un réalisme acéré et une compassion imaginative....

"... Arrow of God has ardent admirers as well as ardent detractors. To the latter nothing more need be said. To the others I can only express the hope that the changes I have made will meet with their approval. But in the nature of things there may well be some so steadfast in their original affection that they will see these changes as uncalled for or even unjustified. Perhaps changes are rarely called for or justified, and yet we keep making them. We should be ready at the very least to salute those who stand fast, the spiritual descendants of that magnificent man, Ezeulu, in the hope that they will forgive us. For had he been spared Ezeulu might have come to see his fate as perfectly consistent with his high historic destiny as victim, consecrating by his agony – thus raising to the stature of a ritual passage – the defection of his people. And he would gladly have forgiven them." (Chinua Achebe)

La Flèche de Dieu a des admirateurs ardents tout comme des détracteurs tout aussi ardents. Aux derniers, rien de plus ne doit être dit. Aux autres, je ne peux qu'exprimer l'espoir que les modifications que j'ai apportées recevront leur approbation. Mais, de par la nature des choses, il se peut bien que certains, si fermes dans leur affection originelle, considèrent ces changements comme superflus, voire injustifiés. Peut-être que les changements sont rarement nécessaires ou justifiés, et pourtant nous continuons à les faire. Nous devrions être prêts, à tout le moins, à saluer ceux qui tiennent bon, les descendants spirituels de cet homme magnifique, Ezeulu, dans l'espoir qu'ils nous pardonneront. Car s'il avait été épargné, Ezeulu aurait pu finir par voir son destin comme parfaitement cohérent avec sa haute destinée historique de victime, consacrant par son agonie – élevant ainsi au statut d'un passage rituel – la défection de son peuple. Et il les aurait volontiers pardonné.

Chapter One

"This was the third nightfall since he began to look for signs of the new moon. He knew it would come today but he always began his watch three days early because he must not take a risk. In this season of the year his task was not too difficult; he did not have to peer and search the sky as he might do when the rains came. Then the new moon sometimes hid itself for days behind rain clouds so that when it finally came out it was already halfgrown. And while it played its game the Chief Priest sat up every evening waiting.

His obi was built differently from other men’s huts. There was the usual, long threshold in front but also a shorter one on the right as you entered. The eaves on this additional entrance were cut back so that sitting on the floor Ezeulu could watch that part of the sky where the moon had its door. It was getting darker and he constantly blinked to clear his eyes of the water that formed from gazing so intently.

Ezeulu did not like to think that his sight was no longer as good as it used to be and that some day he would have to rely on someone else’s eyes as his grandfather had done when his sight failed. Of course he had lived to such a great age that his blindness became like an ornament on him. If Ezeulu lived to be so old he too would accept such a loss. But for the present he was as good as any young man, or better because young men were no longer what they used to be. There was one game Ezeulu never tired of playing on them. Whenever they shook hands with him he tensed his arm and put all his power into the grip, and being unprepared for it they winced and recoiled with pain.

The moon he saw that day was as thin as an orphan fed grudgingly by a cruel foster-mother. He peered more closely to make sure he was not deceived by a feather of cloud. At the same time he reached nervously for his ogene. It was the same at every new moon. He was now an old man but the fear of the new moon which he felt as a little boy still hovered round him. It was true that when he became Chief Priest of Ulu the fear was often overpowered by the joy of his high office; but it was not killed. It lay on the ground in the grip of the joy.

He beat his ogene GOME GOME GOME GOME… and immediately children’s voices took up the news on all sides. Onwa atuo!… onwa atuo!… onwa atuo!… He put the stick back into the iron gong and leaned it on the wall.

The little children in his compound joined the rest in welcoming the moon. Obiageli’s tiny voice stood out like a small ogene among drums and flutes. He could also make out the voice of his youngest son, Nwafo. The women too were in the open, talking.

‘Moon,’ said the senior wife, Matefi, ‘may your face meeting mine bring good fortune.’

‘Where is it?’ asked Ugoye, the younger wife. ‘I don’t see it. Or am I blind?’

‘Don’t you see beyond the top of the ukwa tree? Not there. Follow my finger.’

‘Oho, I see it. Moon, may your face meeting mine bring good fortune. But how is it sitting? I don’t like its posture.’

‘Why?’ asked Matefi.

‘I think it sits awkwardly – like an evil moon.’

‘No,’ said Matefi. ‘A bad moon does not leave anyone in doubt. Like the one under which Okuata died. Its legs were up in the air.’

‘Does the moon kill people?’ asked Obiageli, tugging at her mother’s cloth.

‘What have I done to this child? Do you want to strip me naked?’

‘I said does the moon kill people?’

‘It kills little girls,’ said Nwafo, her brother.

‘I did not ask you, ant-hill nose.’

‘You will soon cry, long throat.’

The moon kills little boys

The moon kills ant-hill nose

The moon kills little boys… Obiageli turned everything into a song."

C’était le troisième crépuscule depuis qu’il avait commencé à guetter les signes de la nouvelle lune. Il savait qu’elle apparaîtrait aujourd’hui, mais il commençait toujours sa veille trois jours à l’avance, car il ne devait prendre aucun risque. En cette saison, sa tâche n’était pas trop difficile ; il n’avait pas à scruter et fouiller le ciel comme il était parfois obligé de le faire quand venaient les pluies. Alors, la nouvelle lune se cachait parfois pendant des jours derrière les nuages de pluie, de sorte que lorsqu’elle finissait par apparaître, elle était déjà à demi-formée. Et pendant qu’elle jouait à ce jeu, le Chef Prêtre restait assis chaque soir à l’attendre.

Son obi était construit différemment des autres huttes. Il y avait le seuil long et habituel à l’avant, mais aussi un plus court sur la droite en entrant. Les avant-toits de cette entrée supplémentaire étaient taillés de telle sorte qu’assis sur le sol, Ezeulu pouvait observer la partie du ciel où la lune avait sa porte. L’obscurité gagnait, et il clignait constamment des yeux pour les débarrasser de l’eau qui s’y formait à force de fixer si intensément.

Ezeulu n’aimait pas penser que sa vue n’était plus aussi perçante qu’autrefois et qu’un jour, il devrait s’en remettre aux yeux d’un autre, comme son grand-père l’avait fait lorsque sa vue avait faibli. Bien sûr, celui-ci avait vécu jusqu’à un âge si avancé que sa cécité était devenue comme un ornement pour lui. Si Ezeulle vivait aussi vieux, il accepterait lui aussi une telle perte. Mais pour l’heure, il valait n’importe quel jeune homme, voire mieux, car les jeunes hommes n’étaient plus ce qu’ils étaient. Il y avait un jeu qu’Ezeulu ne se lassait pas de leur jouer. Chaque fois qu’ils lui serraient la main, il tendait son bras et mettait toute sa force dans l’étreinte, et, n’y étant pas préparés, ils grimçaient et se retiraient avec douleur.

La lune qu’il vit ce jour-là était aussi mince qu’un orphelin nourri à contrecoeur par une marâtre cruelle. Il plissa les yeux pour s’assurer qu’il n’était pas trompé par une plume de nuage. En même temps, il attrapa nerveusement son ogene. C’était la même chose à chaque nouvelle lune. Il était maintenant un vieil homme, mais la crainte de la nouvelle lune qu’il éprouvait petit garçon planait encore autour de lui. Il était vrai que lorsqu’il était devenu le Grand Prêtre d’Ulu, cette crainte était souvent dominée par la joie de sa haute fonction ; mais elle n’était pas morte. Elle gisait à terre, tenue en respect par la joie.

Il battit son ogene : GOME GOME GOME GOME… et immédiatement, des voix d’enfants reprirent la nouvelle de tous les côtés. Onwa atuo !… onwa atuo !… onwa atuo !… Il remit le bâton dans le gong de fer et l’appuya contre le mur.

Les petits enfants de sa concession se joignirent aux autres pour souhaiter la bienvenue à la lune. La petite voix d’Obiageli se détachait comme un petit ogene parmi les tambours et les flûtes. Il pouvait aussi distinguer la voix de son plus jeune fils, Nwafo. Les femmes aussi étaient dehors, à bavarder.

« Lune, dit l’épouse senior, Matefi, puisse ta face rencontrant la mienne apporter bonne fortune. »

« Où est-elle ? demanda Ugoye, la femme plus jeune. Je ne la vois pas. Suis-je aveugle ? »

« Ne vois-tu pas au-delà de la cime de l’arbre ukwa ? Pas là. Suis mon doigt. »

« Oho, je la vois. Lune, puisse ta face rencontrant la mienne apporter bonne fortune. Mais comment est-elle assise ? Je n’aime pas sa posture. »

« Pourquoi ? » demanda Matefi.

« Je trouve qu’elle est assise bizarrement – comme une lune maléfique. »

« Non, dit Matefi. Une mauvaise lune ne laisse planer aucun doute. Comme celle sous laquelle Okuata est morte. Ses jambes étaient en l’air. »

« Est-ce que la lune tue les gens ? » demanda Obiageli, tirant sur le pagne de sa mère.

« Qu’est-ce que j’ai fait à cet enfant ? Veux-tu me mettre toute nue ? »

« J’ai dit : est-ce que la lune tue les gens ? »

« Elle tue les petites filles », dit Nwafo, son frère.

« Je ne t’ai pas parlé, nez de termitière. »

« Tu vas bientôt pleurer, grande goinfre. »

La lune tue les petits garçons

La lune tue le nez de termitière

La lune tue les petits garçons… Obiageli mettait tout en chanson.

"Ezeulu went into his barn and took down one yam from the bamboo platform built specially for the twelve sacred yams. There were eight left. He knew there would be eight; nevertheless he counted them carefully. He had already eaten three and had the fourth in his hand. He checked the remaining ones again and went back to his obi, shutting the door of the barn carefully after him.

His log fire was smouldering. He reached for a few sticks of firewood stacked in the corner, set them carefully on the fire and placed the yam, like a sacrifice, on top.

As he waited for it to roast he planned the coming event in his mind. It was Oye. Tomorrow would be Afo and the next day Nkwo, the day of the great market. The festival of the Pumpkin Leaves would fall on the third Nkwo from that day. Tomorrow he would send for his assistants and tell them to announce the day to the six villages of Umuaro.

Whenever Ezeulu considered the immensity of his power over the year and the crops and, therefore, over the people he wondered if it was real. It was true he named the day for the feast of the Pumpkin Leaves and for the New Yam feast; but he did not choose it. He was merely a watchman. His power was no more than the power of a child over a goat that was said to be his. As long as the goat was alive it could be his; he would find it food and take care of it. But the day it was slaughtered he would know soon enough who the real owner was. No! the Chief Priest of Ulu was more than that, must be more than that. If he should refuse to name the day there would be no festival – no planting and no reaping. But could he refuse? No Chief Priest had ever refused. So it could not be done. He would not dare.

Ezeulu was stung to anger by this as though his enemy had spoken it.

‘Take away that word dare,’ he replied to this enemy. ‘Yes I say take it away. No man in all Umuaro can stand up and say that I dare not. The woman who will bear the man who will say it has not been born yet.’

But this rebuke brought only momentary satisfaction. His mind never content with shallow satisfactions crept again to the brink of knowing. What kind of power was it if it would never be used? ..."

Ezeulu entra dans son grenier et descendit un igname de la plate-forme en bambou construite spécialement pour les douze ignames sacrés. Il en restait huit. Il savait qu’il y en aurait huit ; néanmoins, il les compta soigneusement. Il en avait déjà mangé trois et tenait le quatrième dans sa main. Il vérifia une nouvelle fois ceux qui restaient et retourna dans son obi, en refermant soigneusement la porte du grenier derrière lui.

Son feu de bûches couvait. Il attrapa quelques bûches empilées dans le coin, les disposa soigneusement sur le feu et plaça l’igname, tel un sacrifice, au sommet.

Tandis qu’il attendait qu’il rôtisse, il planifia l’événement à venir dans son esprit. On était Oye. Demain serait Afo et le jour suivant Nkwo, le jour du grand marché. Le festival des Feuilles de Citrouille tomberait le troisième Nkwo à partir de ce jour. Demain, il enverrait chercher ses assistants et leur dirait d'annoncer la date aux six villages d'Umuaro.

Chaque fois qu’Ezeulu considérait l’immensité de son pouvoir sur l’année et les récoltes, et donc sur le peuple, il se demandait s’il était réel. Il était vrai qu’il nommait le jour de la fête des Feuilles de Citrouille et celui de la fête de l’Igneuveau ; mais il ne le choisissait pas. Il n’était qu’un gardien. Son pouvoir n’était guère plus que celui d’un enfant sur une chèvre que l’on disait sienne. Tant que la chèvre était en vie, elle pouvait être à lui ; il lui trouverait de la nourriture et prendrait soin d’elle. Mais le jour où elle serait abattue, il saurait bien assez tôt qui en était le véritable propriétaire. Non ! Le Grand Prêtre d’Ulu était plus que cela, devait être plus que cela. S’il refusait de nommer le jour, il n’y aurait pas de festival – pas de plantation et pas de récolte. Mais pouvait-il refuser ? Aucun Grand Prêtre n’avait jamais refusé. Donc, cela ne pouvait pas se faire. Il n’oserait pas.

Ezeulu fut piqué au vif par cette pensée, comme si son ennemi l'avait prononcée.

« Retire ce mot oser », répondit-il à cet ennemi. « Oui, je te dis de le retirer. Aucun homme dans tout Umuaro ne peut se lever et dire que je n’ose pas. La femme qui mettra au monde l’homme qui le dira n’est pas encore née. »

Mais cette réprimande n’apporta qu’une satisfaction momentanée. Son esprit, jamais content des satisfactions superficielles, rampa à nouveau au bord de la connaissance. Quel genre de pouvoir était-ce s’il ne devait jamais être utilisé ? ..."

LES TERMITIÈRES DE LA SAVANE (1987, Anthills of the Savannah)

Après plus de vingt ans de silence. l'auteur du "Monde s 'effondre" complète avec ce dernier récit, la fresque historique du Nigéria qu`il brosse depuis plus de trente ans. Fidèle à son thème premier, le POUVOIR, le romancier en, étudie le dernier avatar africain : le coup d`Etat militaire.

Dans ce livre qui se déroule dans un "Etat africain arriéré". un jeune commandant en chef de l`armée se retrouve soudain à la tête de la nation : il n`a reçu aucune préparation pour ce rôle de chef politique et l`exercice des fonctions suprêmes le terrifie d`abord, puis l`amuse et enfin le dévore. Cet homme "pas très intelligent mais pas méchant" s`entoure d`un cirque de flagorneurs qui font mine de croire à ses rodomontades et cette atmosphère de paranoïa soupçonneuse ne serait que ridicule si elle n`était pas dangereuse et si elle n`engendrait pas, en fait, un regime de terreur que le despote dirige avec une "jubilation tranquille". A la fin du livre, le tyran tombe sous les remarques goguenardes du peuple : "On va faire un autre président : ça, c'est pas difficile" mais un autre colonel apparaît et le cycle infernal des corruptions, des manipulations et des répressions reprend, semble-t-il, à jamais.

Au-delà de cette description classique de la vie brève et sanglante d'un de ces innombrables "guides providentiels" qui surgissent périodiquement en Afrique, Achebe s`attache à décrire les effets pervers de ces prises de pouvoir illégitimes. Les premières victimes en sont les deux amis d'enfance du dictateur : lorsque celui-ci s'est vu offrir le pouvoir, il leur a, en effet, demandé de "tout faire pour que son entreprise soit un succès" et a nommé l'un rédacteur en chef du plus grand quotidien national et l`autre ministre de l'lnformation. Pour avoir ainsi facilité cette ascension imméritée, ces deux jeunes hommes, pourtant jeunes et brillants, sont lentement mais sûrement condamnés par Achebe. Tous les efforts généreux qu`ils feront pour se démarquer du régime de plus en plus totalitaire seront réduits à néant : l`un, après avoir prononcé un discours courageux devant les étudiants, se fera abattre d`une rafale dans le dos; l`autre. passé dans la clandestinité, mourra sous les balles d'un policier ivre. Avec la mort de ces opposants, la parole aurait pu rester au peuple mais celui-ci n'est pas épargné par la vindicte de l`écrivain.

Au yeux du romancier, ces "damnés de la terre" qui ne savent que quémander servilement ou rire de leurs humiliations méritent pleinement le mépris des puissants dans la mesure ou ils adhèrent, eux aussi, à la dialectique faussée qui s'est instaurée entre oppresseurs et opprimés : "Le coupable est celui qui souffre; celui qui souffre est le coupable".

La lueur d`espoir de ce livre sombre reste l'apanage de quelques individus fragiles ou obscurs qui sont investis d'un rôle essentiel : celui d'être la "mémoire meurtrie" de l`Afrique. La fin du récit est consacrée aux compagnes des deux amis disparus : l'une est une intellectuelle, l`autre est une illettrée mais toutes les deux tentent, à leur façon, de témoigner de l' " histoire aigrie" de leur pays. Eplorées mais fortes, elles jouent le même rôle que ces termitières qui donnent au roman son titre et qui. selon le message du livre, "survivent pour raconter à l`herbe nouvelle de la savane les feux de brousse de la dernière saison" (Trad. Belfond, 1987).

I - PREMIER TÉMOIN : CHRISTOPHER ORIKO

- Vous nous faites perdre notre temps, monsieur le Commissaire à l'Information. Je n'irai pas en Abazon. N'en parlons plus ! Kabisa! Autre chose ?

- Comme Votre Excellence voudra. Mais...

- Il n'y a pas de mais, monsieur Oriko ! L'affaire est entendue. Grand Dieu, combien de fois devrai-je le répéter ? Pourquoi faut-il que vous trouviez si difficile d'avaler mes ordres ?

- Je suis désolé, Excellence, mais je n'éprouve aucune difficulté à les avaler, ni même à les digérer.

Ses yeux furieux restèrent braqués sur moi pendant une bonne minute. Nos regards s'étaient brièvement affrontés, puis j'avais baissé le mien, et fixé la table étincelante en un geste de capitulation solennelle. Mais il n'était pas apaisé. Au contraire. Il laissait le silence s'épaissir comme pour un autre combat, un peu à la façon des enfants qui jouent à celui qui restera le plus longtemps sans ciller. De nouveau, je m'avouai vaincu et, sans lever les yeux, répétai : "Je suis vraiment désolé, Votre Excellence." Un an plus tôt, je n'y serais pas parvenu sans me faire violence. Maintenant ce n'était qu'une simple faveur de ma part. Cela ne me coûtait rien, ne me gênait en rien; mais pour lui, c'était infiniment important.

En y réfléchissant, cela m'a semblé un jeu commencé en toute innocence mais qui, brusquement, s'était changé en quelque chose d'étrange, d'empoisonné. Peut-être mon jugement était-il encore trop optimiste. Car, si je ne me trompe, à revoir les événements des deux dernières années, il devrait être possible de désigner un fait précis, décisif, et de dire: c'est à tel endroit que tout a changé, que les règles ont été suspendues. J 'ai eu beau chercher longtemps, obstinément, je n'ai rien trouvé de tel. Il me vient donc à l'esprit que jamais, en fait, il ne s'est agi d'un jeu, que la situation actuelle existait dès le départ, mais que j'étais alors trop aveugle, ou trop occupé, pour m'en apercevoir. La véritable question, cependant, que je me suis souvent posée, est de savoir pourquoi je continue maintenant que j'y vois clair. Je ne sais pas. Peut-être suis-je emporté par mon élan, à moins que ce ne soit simple curiosité : le désir de savoir comment tout... disons, finira. Ce n'est pas tellement à lui que je pense, mais à mes collègues, onze hommes intelligents, instruits, qui ont laissé faire, qui se sont même donné du mal pour que cela arrive et qui, jusqu'à présent, n'ont rien vu, rien appris, eux, l'élite de notre société, l'espoir de la race noire. Je suppose que c'est à cause d'eux que je reste ainsi stupidement à ce aposte d'observation, à noter des détails grotesques dans le délirant livre de bord du navire de l'État. Mon désenchantement à leur égard s'est depuis longtemps changé en intérêt clinique et détaché.

Je trouve leurs actes non seulement supportables mais vraiment intéressants, voire fascinants. C'est à n'y pas croire la Quand je pense que c'est moi qui ai recommandé près de la moitié d'entre eux et qui les ai fait nommer!

Et bien sûr, pour être très honnête, je dois mentionner une dernière raison, dont j'éprouve d'ailleurs quelque honte : je ne pourrais écrire tout cela si je ne restais pas ici pour observer. Et personne d'autre non plus.

Nous demeurions assis, raides, autour de la table d'acajou, et je pouvais lire dans leur esprit frappé de mutisme des paroles du genre: Ça y est, nous allons encore avoir une de ces journées... Mauvaise, à l'évidence. Elles sont bonnes ou mauvaises pour nous, selon que Son Excellence s'est levée, du pied droit ou du pied gauche. Lorsqu'elles sont mauvaises, et celle-ci l'était brusquement devenue, après de nombreux présages favorables, il n'y a plus qu'à gagner les abords de son trou, tout prêt à s'y jeter. Il n'y, a plus qu'à fermer la bouche, surtout, car rien n'est plus sans danger, pas même les flatteries que nous savons, avec tant d'adresse, faire passer pour des discussions.

A ma droite était assis l'Honorable Commissaire à l'Éducation. C'est de loin le plus terrorisé de la bande. Dès qu'il avait flairé le danger, il avait commencé à se glisser dans son trou, à reculons, comme font certains animaux et certains insectes. Instinctivement, il avait rassemblé ses papiers, et sa main soulevait la couverture de son classeur pour le refermer avant de le tirer vers lui. Mais il se pétrifia soudain. Peut-être une alarme plus forte, surgie des profondeurs de son instinct, l'avait-elle averti que ce qu'il se préparait à accomplir revenait à claquer la porte au nez de Son Excellence. Il se produisit alors une chose invraisemblable. Voilà qu'il laisse retomber la couverture avec tant. de panique que tous se tournent vers lui pour le voir exécuter un geste des plus étranges : épouvanté, il éparpille de nouveau les documents du Conseil, en un acte d'expiation et de réparation pour le sacrilège qu'il a failli commettre. Par inadvertance. Puis il jette un coup d' œil circulaire et son regard, rencontrant celui de Son Excellence, s'abaisse brutalement sur l'acajou. Le silence n'avait pas été rompu depuis mes nouvelles excuses. J'étais sûr que ce pauvre type, qui n'avait jamais été très fort sur le chapitre de l'originalité, se préparait à répéter mes propres paroles, exactement dans le même ordre. Je l'aurais juré. Il avait serré les bras contre son corps comme pour paraître plus maigre, et joint les mains devant lui tel un suppliant.

Mais ,c'est Son Excellence qui parle. Sans s'adresser à lui, d'ailleurs, mais à moi. Et, chose stupéfiante, sur un ton presque amical, conciliant. En cet instant, la journée change. Le soleil ardent se retire provisoirement derrière un nuage. C'est le sursis, et nous nous sentions déjà prêts à le fêter. J'entends déjà les nombreux compliments que nous lui ferons dès qu'elle aura le dos tourné, disant que l'ennui, avec Son Excellence, c'est qu'elle ne peut jamais blesser quelqu'un sans s'en excuser aussitôt. C'est un raffinement, soit dit en passant, que nous n'avons pas encore perdu: nous attendons qu'il ait effectivement le dos tourné. Et certains vont ajouter: "C'est dommage, car ce dont notre pays a vraiment besoin, c'est d'un dictateur impitoyable. Pendant cinq bonnes années au moins". Et nous allons tous rire, un peu trop bruyamment, sachant bien, dans notre innocence, que nous ne jouirons jamais d'un bonheur aussi immérité...."

Ngũgĩ wa Thiong'o (1938)

Né à Kamarithu (Kenya), fils d'un métayer dans le Kenya rural occupé par les Britanniques, ayant atteint sa majorité pendant la rébellion des Mau Mau, James Ngugi wa Thiong'o est un romancier majeur de l'Afrique de l'Est. Il fit ses études à Makerere University College, à Kampala. 1963 voit l'indépendance du Kenya : Daniel arap Moi est alors vice-président de Jomo Kenyatta. Ngũgĩ wa Thiongʼo publie en 1964 son premier roman, "Weep not Child" (Enfant, ne pleure pas, 1983), qui traite des conflits entre la tradition (ou Mau Mau) et l'école européenne et chrétienne aux débuts de la révolte des Mau-Mau. En 1965, "The River Between" présente l'histoire kikouyou aux prises avec le colonialisme à travers la rivalité de deux factions d'un même clan. "A Grain of Wheat", en 1967, explore, dans une perspective plus humaniste que politique, les sentiments et les intrigues amoureuses des héros et des traîtres pendant la guerre de libération. Nommé à l'université de Nairobi, il démissionne en 1969 pour protester contre les restrictions imposées aux libertés universitaires. Kenyatta pratique alors une politique autoritaire et clientéliste pour assurer l'unité nationale, et en 1978 Moi lui succède et durcit le régime. Lorsqu'il s' intéressera à la trahison du peuple kenyan par la nouvelle élite dirigeante, Ngũgĩ sera emprisonné sans procès et écrira le premier roman moderne en kikouyou, "Devil on the Cross", sur du papier toilette fourni par la prison. Après un recueil de nouvelles, "Secret Lives" (1975), la production romanesque de Ngugi wa Thiong'o culmine avec "Petals of Blood" (1977 ; Pétales de sang, 1985), une vaste fresque qui dénonce avec puissance la collusion des nouveaux dirigeants et du néo-colonialisme. Obligé de s'exiler, Ngũgĩ wa Thiongʼo vivra à partir de 1982 entre l'Angleterre et les États-Unis, publiant désormais romans et essais dans sa langue maternelle, le kikouyou. En 2004, Ngugi et sa femme choisissent de revenir au Kenya,le combat continue ..

Dans "Wizard of the Crow" (2006), qui se déroule dans la République libre fictive d'Aburĩria et qui met en scène un dictateur mégalomane connu uniquement sous le nom de Ruler, Ngũgĩ montre à quel point l'écrivain a su, bien qu'ayant été exilé de son pays natal pendant 22 ans, être totalement dépourvu de toute amertume, compatissant à l'égard des gens ordinaires et satirique à l'égard du souverain et de ses sbires. Il saisit toute l'évolution depuis le pillage et la violence du colonialisme jusqu'à la corruption des élites nationales du tiers-monde par les forces prédatrices du capitalisme mondial. Depuis la publication de "Wizard of the Crow", Ngugi a écrit trois volumes de mémoires, revenant sur les périodes qu'il a couvertes dans ses romans. Le premier, "Dreams in a Time of War", commence avec ses grands-parents à l'époque de la conférence de Berlin de 1885, lorsque les pays européens se sont partagé l'Afrique, puis raconte sa propre enfance de travailleur sans terre. Le deuxième volume, "In the House of the Interpreter", raconte ses années passées dans un pensionnat britannique près de Nairobi lorsque, pendant la rébellion des Mau Mau, la maison familiale a été rasée et son frère emprisonné dans un camp de concentration britannique. Le troisième volume, "Birth of a Dream", raconte ses quatre années passées à l'université de Makerere, en Ouganda, alors que le Kenya approchait de l'indépendance et que Ngugi commençait à écrire ses premières œuvres littéraires...

Ses essais critiques et littéraires, "Homecoming" (1972), ont été suivis de son journal de prison, "Detained" (1980). "Barrel of a Pen" (1983), et surtout "Decolonising the Mind"(1986) le voient affirmer que les Africains doivent écrire dans leur langue maternelle pour se libérer des chaînes mentales du colonialisme, position qui n'est pas sans risque et aurait pu avoir comme conséquence de le faire immédiatement disparaître de la scène du monde : "We of the elder generation are so bound up by our anti-colonial nationalism, which is important for us but the younger generation - they are free. You find they don’t confine their characters necessarily to Africa. They are quite happy to bring in characters from other races, and so on … that’s good because they are growing up in a multicultural world" (Nous, la génération des anciens sommes tellement liés par notre nationalisme anticolonial, qui est important pour nous, mais la jeune génération est libre. On constate qu'ils ne limitent pas nécessairement leurs personnages à l'Afrique. Ils sont tout à fait heureux d'introduire des personnages d'autres races, etc... c'est bien parce qu'ils grandissent dans un monde multiculturel, New African, 2013)

"La Rivière de la vie" (The River Between, 1965)

Deuxième roman de Ngugi qui lui apporta la reconnaissance comme l'un des grands écrivains africains. Une simple histoire d'amour située en période coloniale, un Roméo et Juliette africain où deux jeunes originaires de villages opposés tombent amoureux et tentent de transcender le fossé qui sépare leurs communautés, mais qui traite aussi de l'histoire précoloniale et coloniale du Kenya. Il montre l'infiltration lente mais continue du pays par les Britanniques, la façon dont les indigènes sont chassés de leurs terres, les effets négatifs de la mission chrétienne sur les structures de pouvoir locales, les rituels et les relations, mais aussi les rivalités profondes qui opposent les diverses factions africaines et précèdent la lutte anticolonialiste des années 1950. Au centre du livre, le débat sur l'excision qui en vient à symboliser la pureté culturelle et la résistance au colonialisme des Kikuyu à un point tel que l' "impureté" de la jeune héroïne, Nyambura, décide du sort du couple. Malgré ses conséquences si tragiques, l'excision est montrée comme un élément important de l'identité kenyane, un rituel essentiel face aux avancées du colonialisme, ce qui révèle bien toute la puissance dévastatrice du colonialisme ...

"ET LE BLÉ JAILLIRA" (A Grain of Wheat, 1967)

Roman de l`écrivain kenyan Ngugi wa Thiong`o (né en 1948), écrit en anglais, un roman ambitieux qui confronte les espoirs et les doutes du Kenya indépendant aux dix années douloureuses de la rébellion "Mau Mau" (1952) et de l`état d`urgence, telles que les vécurent les villageois ordinaires en pays kikuyu.

Les Kikuyus et les Kambas sont les principales populations bantoues qui habitent le Kenya, qui après avoir lutté contre les Massaï est devenu en 1895 protectorat britannique lorsque le sultan d’Oman a concédé les droits de la zone côtière à la British East Africa Company en 1887. Des milliers de colons européens vont alors s’installer, expulsant au passage les agriculteurs kikouyous, une époque qui inspirera la Danoise Karen Blixen en 1937 (Out of Africa). Le Kenya devient une colonie de la Couronne en 1920. Alors que la la Kikuyu Central Association, ébauche d'une organisation politique nationale à l'initiative d'intellectuels éduqués par les missionnaires protestants, débute un combat pour abolir les barrières raciales, ses membres réclament plus de terres cultivables et vont adhérer à une société secrète (Mau-Mau), ancrée sur le fonds culturel traditionnel et sur des pratiques de sorcellerie. En mai 1952, les Mau-Mau commencent à assassiner les Kikouyous qui ne les ont pas rejoint, puis des Européens, le 20 octobre 1952, l’État d’urgence est proclamé et des renforts militaires envoyés, fin 1955, la révolte est définitivement écrasée, la guerre s’achève officiellement en octobre 1956 avec la capture et la pendaison de Dedan Kimathi, le principal chef Mau-Mau. Le Kenya accède à une pleine indépendance le 12 décembre 1963, le leader kikouyou Jomo Kenyatta devient le chef du nouvel État...

S'interroger sur l'enchaînement des circonstances et des choix culturels qui entraînèrent tout un peuple dans un conflit qui prit parfois la forme d'une guerre civile pour tenter de faire ressortir les traces durables de cette période qui pèsent encore sur les choix du nouvel Etat kenyan. S'exprime la crainte que les groupes jadis privés de leurs terres par la colonisation ne soient dépossédés une seconde fois, et il trouve les germes de cette nouvelle forme d`exploitation dans le passé récent. La structure complexe du récit présente de façon symétrique les groupes de paysans et les colons européens, les rebelles et les loyalistes, met en parallèle les actions présentes et passées, contraste le statut héroïque et menaçant des guérilleros de la forêt et l`impuissance des villageois soumis au couvre-feu ou internés dans des camps de réhabilitation.

Le roman se construit autour de quatre personnages tour à tour lâches et héroïques, dont Karanja, fasciné par le pouvoir blanc, et qui fait régner l`ordre colonial dans les rangs des loyalistes et séduit Mumbi, la femme de son ami Gikonyo alors que celui-ci est détenu.

Gikonyo sera libéré de son camp au prix d`une lâcheté. Mugo, enfin. choisi par les villageois comme leur porte-parole à cause d`un acte héroïque, confesse publiquement, l`indépendance venue. que c'est lui qui a livré le général rebelle Kihaki. Le prophète se fait bouc émissaire et assume les fautes commises. mais aussi la responsabilité qui seule permettra de créer un pays neuf. Les héros, accablés de culpabilité et en quelque sorte fascinés par leur propre angoisse, sont proches de ceux de Conrad, - que Ngugi a beaucoup étudié. La vision pessimiste paraît en contradiction avec la dernière page d`un optimisme militant délibéré : la parole passe à nouveau dans le couple formé par Gikonyo et Mumbi, couple éponyme du couple fondateur kikuyu et la fertilité sera enfin possible, "le blé jaillira" après les souffrances...

"One - Mugo felt nervous. He was lying on his back and looking at the roof. Sooty locks hung from the fern and grass thatch and all pointed at his heart. A clear drop of water was delicately suspended above him. The drop fattened and grew dirtier as it absorbed grains of soot. Then it started drawing towards him. He tried to shut his eyes. They would not close. He tried to move his head: it was firmly chained to the bed-frame. The drop grew larger and larger as it drew closer and closer to his eyes. He wanted to cover his eyes with his palms; but his hands, his feet, everything refused to obey his will. In despair, Mugo gathered himself for a final heave and woke up. Now he lay under the blanket and remained unsettled fearing, as in the dream, that a drop of cold water would suddenly pierce his eyes. The blanket was hard and worn out; its bristles pricked his face, his neck, in fact all the unclothed parts of his body. He did not know whether to jump out or not; the bed was warm and the sun had not yet appeared. Dawn diffused through cracks in the wall into the hut. Mugo tried a game he always played whenever he had lost sleep in the middle of the night or early morning. In total, or hazy darkness most objects lose their edges, one shape merging with another. The game consisted in trying to make out the various objects in the room. This morning, however, Mugo found it difficult to concentrate. He knew that it was only a dream: yet he kept on chilling at the thought of a cold drop falling into his eyes. One, two, three; he pulled the blanket away from his body. He washed his face and lit the fire. In a corner, he discovered a small amount of maize-flour in a bag among the utensils. He put this in a sufuria on the fire, added water and stirred it with a wooden spoon. He liked porridge in the morning. But whenever he took it, he remembered the half-cooked porridge he ate in detention. How time drags, everything repeats itself, Mugo thought; the day ahead would be just like yesterday and the day before.

He took a jembe and a panga to repeat the daily pattern his life had now fallen into since he left Maguita, his last detention camp. To reach his new strip of shamba which lay the other side of Thabai, Mugo had to walk through the dusty village streets. And as usual Mugo found that some women had risen before him, that some were already returning from the river, their frail backs arched double with water-barrels, in time to prepare tea or porridge for their husbands and children. The sun was now up: shadows of trees and huts and men were thin and long on the ground.

‘How is it with you, this morning?’ Warui called out to him, emerging from one of the huts.

‘It is well.’ And as usual Mugo would have gone on, but Warui seemed anxious to talk.

‘Attacking the ground early?’

‘Yes.’

‘That’s what I always say. Go to it when the ground is soft. Let the sun find you already there and it’ll not be a match for you. But if it reaches the shamba before you – hm.’

Warui, a village elder, wore a new blanket which sharply relieved his wrinkled face and the grey tufts of hair on his head and on his pointed chin. It was he who had given Mugo the present strip of land on which to grow a little food. His own piece had been confiscated by the government while he was in detention. Though Warui liked talking, he had come to respect Mugo’s reticence. But today he looked at Mugo with new interest, curiosity even.

‘Like Kenyatta is telling us,’ he went on, ‘these are days of Uhuru na Kazi.’ He paused and ejected a jet of saliva on to the hedge. Mugo stood embarrassed by this encounter. ‘And how is your hut, ready for Uhuru?’ continued Warui.

‘Oh, it’s all right,’ Mugo said and excused himself. As he moved on through the village, he tried to puzzle out Warui’s last question.

Thabai was a big village. When built, it had combined a number of ridges: Thabai, Kamandura, Kihingo, and parts of Weru. And even in 1963, it had not changed much from the day in 1955 when the grass-thatched roofs and mud walls were hastily collected together, while the whiteman’s sword hung dangerously above people’s necks to protect them from their brethren in the forest. Some huts had crumbled; a few had been pulled down. Yet the village maintained an unbroken orderliness; from a distance it appeared a huge mass of grass from which smoke rose to the sky as from a burnt sacrifice.

Mugo walked, his head slightly bowed, staring at the ground as if ashamed of looking about him. He was re-living the encounter with Warui when suddenly he heard someone shout his name. He started, stopped, and stared at Githua, who was hobbling towards him on crutches. When he reached Mugo he stood to attention, lifted his torn hat, and cried out:

‘In the name of blackman’s freedom, I salute you.’ Then he bowed several times in comic deference."

"Mugo se sentit nerveux. Il était allongé sur le dos et regardait le toit. Des mèches de suie pendaient du chaume de fougères et d'herbe et toutes pointaient vers son cœur. Une goutte d'eau claire était délicatement suspendue au-dessus de lui. La goutte grossit et devint plus sale à mesure qu'elle absorbait des grains de suie. Puis elle se mit à avancer vers lui. Il essaya de fermer les yeux. Ils refusèrent de se fermer. Il essaya de bouger la tête : elle était solidement enchaînée au cadre du lit. La goutte grossissait de plus en plus à mesure qu'elle se rapprochait de ses yeux. Il voulut se couvrir les yeux avec ses paumes ; mais ses mains, ses pieds, tout refusait d'obéir à sa volonté. Désespéré, Mugo rassembla ses forces pour un dernier soubresaut et se réveilla. Maintenant, il gisait sous la couverture et restait perturbé, craignant, comme dans le rêve, qu'une goutte d'eau froide ne transperce soudainement ses yeux. La couverture était dure et usée ; ses poils piquaient son visage, son cou, en fait toutes les parties non couvertes de son corps. Il ne savait pas s'il devait sauter du lit ou non ; le lit était chaud et le soleil n'était pas encore apparu. L'aube filtrait à travers les fissures du mur dans la hutte. Mugo essaya un jeu qu'il jouait toujours lorsqu'il avait perdu le sommeil au milieu de la nuit ou tôt le matin. Dans l'obscurité totale ou floue, la plupart des objets perdent leurs contours, une forme fusionnant avec une autre. Le jeu consistait à essayer de distinguer les différents objets dans la pièce. Ce matin, cependant, Mugo eut du mal à se concentrer. Il savait que ce n'était qu'un rêve : pourtant, il ne cessait de frissonner à l'idée d'une goutte froide tombant dans ses yeux. Un, deux, trois ; il retira la couverture de son corps. Il se lava le visage et alluma le feu. Dans un coin, il découvrit une petite quantité de farine de maïs dans un sac parmi les ustensiles. Il la mit dans une sufuria sur le feu, ajouta de l'eau et la remua avec une cuillère en bois. Il aimait le porridge le matin. Mais chaque fois qu'il en prenait, il se souvenait du porridge à moitié cuit qu'il mangeait en détention. Comme le temps traîne, tout se répète, pensa Mugo ; la journée à venir serait exactement comme hier et avant-hier.

Il prit une jembe et une panga pour répéter le schéma quotidien dans lequel sa vie était tombée depuis qu'il avait quitté Maguita, son dernier camp de détention. Pour atteindre sa nouvelle parcelle de shamba qui se trouvait de l'autre côté de Thabai, Mugo devait marcher à travers les rues poussiéreuses du village. Et comme d'habitude, Mugo constata que certaines femmes s'étaient levées avant lui, que certaines revenaient déjà de la rivière, leurs frêles dos arqués sous le poids des barils d'eau, à temps pour préparer le thé ou le porridge pour leurs maris et enfants. Le soleil était maintenant levé : les ombres des arbres, des huttes et des hommes étaient fines et longues sur le sol.

« Comment vas-tu, ce matin ? » lui lança Warui, émergeant de l'une des huttes.

« Tout va bien. » Et comme d'habitude, Mugo serait passé son chemin, mais Warui sembla anxieux de parler.

« Tu attaques la terre de bonne heure ?

Oui.

C'est ce que je dis toujours. Vas-y quand la terre est molle. Que le soleil te trouve déjà là et il ne sera pas de taille pour toi. Mais s'il atteint le shamba avant toi – hm. »

Warui, un ancien du village, portait une nouvelle couverture qui contrastait vivement avec son visage ridé et les touffes de cheveux gris sur sa tête et son menton pointu. C'était lui qui avait donné à Mugo la parcelle de terre actuelle pour y faire pousser un peu de nourriture. Sa propre parcelle avait été confisquée par le gouvernement pendant qu'il était en détention. Bien que Warui aimât parler, il en était venu à respecter la réticence de Mugo. Mais aujourd'hui, il regarda Mugo avec un intérêt nouveau, de la curiosité même.

« Comme nous le dit Kenyatta, poursuivit-il, ce sont les jours d'Uhuru na Kazi (Indépendance et Travail). » Il fit une pause et ejecta un jet de salive sur la haie. Mugo, gêné par cette rencontre, resta planté là. « Et comment va ta hutte, prête pour l'Uhuru ? » continua Warui.

« Oh, ça va », dit Mugo et s'excusa. Alors qu'il poursuivait son chemin à travers le village, il essaya de comprendre la dernière question de Warui.

Thabai était un grand village. Lors de sa construction, il avait regroupé un certain nombre de collines : Thabai, Kamandura, Kihingo et des parties de Weru. Et même en 1963, il n'avait pas beaucoup changé depuis le jour de 1955 où les toits de chaume et les murs de boue avaient été hâtivement rassemblés, tandis que l'épée de l'homme blanc pendait dangereusement au-dessus du cou des gens pour les protéger de leurs frères dans la forêt. Certaines huttes s'étaient écroulées ; quelques-unes avaient été démolies. Pourtant, le village conservait un ordre intact ; de loin, il apparaissait comme une immense masse d'herbe d'où la fumée s'élevait vers le ciel comme lors d'un sacrifice brûlé.

Mugo marchait, la tête légèrement penchée, fixant le sol comme s'il avait honte de regarder autour de lui. Il revivait la rencontre avec Warui quand soudain il entendit quelqu'un crier son nom. Il sursauta, s'arrêta et dévisagea Githua, qui se rapprochait de lui en boitillant sur des béquilles. Lorsqu'il atteignit Mugo, il se mit au garde-à-vous, souleva son chapeau déchiré et s'écria :

« Au nom de la liberté de l'homme noir, je vous salue. » Puis il s'inclina plusieurs fois avec une déférence comique.

‘Is it – is it well with you?’ Mugo asked, not knowing how to react. By this time two or three children had collected and were laughing at Githua’s antics. Githua did not answer at once. His shirt was torn, its collar gleamed black with dirt. His left trouser leg was folded and fixed with a pin to cover the stump. Rather unexpectedly he gripped Mugo by the hand:

‘How are you man! How are you man! Glad to see you going to the shamba early. Uhuru na Kazi. Ha! Ha! Ha! Even on Sundays. I tell you before the Emergency, I was like you; before the whiteman did this to me with bullets, I could work with both hands, man. It makes my heart dance with delight to see your spirit. Uhuru na Kazi. Chief, I salute you.’

Mugo tried to pull out his hand. His heart beat and he could not find the words. The laughter from the children increased his agitation. Githua’s voice suddenly changed:

‘The Emergency destroyed us,’ he said in a tearful voice and abruptly went away. Mugo hurried on, conscious of the man’s eyes behind him. Three women coming from the river stopped when they saw him. One of them shouted something, but Mugo did not answer or look at them. He raised dust like a man on the run. Yet he only walked asking himself questions: What’s wrong with me today? Why are people suddenly looking at me with curiosity? Is there shit on my legs?

Soon he was near the end of the main street where the old woman lived. Nobody knew her age: she had always been there, a familiar part of the old and the new village. In the old village she lived with an only son who was deaf and dumb. Gitogo, for that was the son’s name, spoke with his hands often accompanied with animal guttural noises. He was handsome, strongly built, a favourite at the Old Rung’ei centre where young men spent their time talking the day away. Occasionally the men went on errands for the shop-owners and earned a few coins ‘for the pockets only, just to keep the trousers warm’, as some carelessly remarked. They laughed and said the coins would call others (man! their relatives) in due time ..."

"« Est-ce que… est-ce que tout va bien pour toi ? » demanda Mugo, ne sachant comment réagir. À ce moment-là, deux ou trois enfants s'étaient rassemblés et riaient des singeries de Githua. Githua ne répondit pas tout de suite. Sa chemise était déchirée, son col brillait noir de crasse. Sa jambe de pantalon gauche était repliée et fixée avec une épingle pour couvrir le moignon. Assez inopinément, il attrapa la main de Mugo :

« Comment vas-tu, mon vieux ! Comment vas-tu, mon vieux ! Content de te voir aller au shamba de bonne heure. Uhuru na Kazi. Ha ! Ha ! Ha ! Même le dimanche. Je te dis qu'avant l'État d'urgence, j'étais comme toi ; avant que l'homme blanc ne me fasse ça avec des balles, je pouvais travailler des deux mains, mon vieux. Cela fait danser mon cœur de joie de voir ton état d'esprit. Uhuru na Kazi. Chef, je vous salue. »

Mugo essaya de retirer sa main. Son cœur battait et il ne trouvait pas ses mots. Les rires des enfants augmentaient son agitation. La voix de Githua changea soudainement :

« L'État d'urgence nous a détruits », dit-il d'une voix larmoyante et s'en alla abruptement. Mugo se dépêcha de poursuivre son chemin, conscient du regard de l'homme derrière lui. Trois femmes revenant de la rivière s'arrêtèrent en le voyant. L'une d'elles cria quelque chose, mais Mugo ne répondit pas et ne les regarda pas. Il souleva de la poussière comme un homme en fuite. Pourtant, il ne faisait que marcher, se posant des questions : Qu'est-ce qui ne va pas chez moi aujourd'hui ? Pourquoi les gens me regardent-ils soudain avec curiosité ? Est-ce qu'il y a de la merde sur mes jambes ?

Bientôt, il fut près du bout de la rue principale où vivait la vieille femme. Personne ne connaissait son âge : elle avait toujours été là, une partie familière de l'ancien et du nouveau village. Dans l'ancien village, elle vivait avec un fils unique qui était sourd et muet. Gitogo, car c'était le nom du fils, parlait avec ses mains, souvent accompagnées de bruits gutturaux animaux. Il était beau, solidement bâti, un favori du centre de l'ancien Rung'ei où les jeunes hommes passaient leur temps à discuter toute la journée. Occasionnellement, les hommes faisaient des courses pour les propriétaires de magasins et gagnaient quelques pièces « pour les poches seulement, juste pour garder le pantalon au chaud », comme certains disaient avec désinvolture. Ils riaient et disaient que les pièces en appelleraient d'autres (mon vieux ! leurs parents) en temps voulu..."

Ahmadou Kourouma (1927-2003)

"LES SOLEILS DES INDÉPENDANCES" (1968)

Premier roman du romancier ivoirien Ahmadou Kourouma, publié par les Presses de l`université de Montréal et réédité à Paris en 1970. Né de parents guinéens d’ethnie malinké. On sait, au passage, que ce qui singularise la Côte d’Ivoire en Afrique, est cette particularité de parvenir à faire cohabiter pacifiquement près de 70 ethnies différentes. Par ordre d'importance démographique, on peut noter au centre du pays les Baoulés (le président Houphouët Boigny était Baoulé); à l'Ouest, les Bétés, (18%); originaires du Nord musulman, les Sénoufos; enfin les Malinkés, traditionnellement commerçants et qui surent sans peine intégrer les structures économiques imposées par le colonisateur. Enfin faut-il rappeler que de 1950 à 1954, Ahmadou Kourouma sera envoyé comme tirailleur sénégalais en Indochine... On lui doit "Monnè, outrages et défis" (1988), - un siècle d'outrages et de défis de la colonisation -, "En attendant le vote des bêtes sauvages" (1998), qui décrit l’ascension du maître-chasseur Koyaga,et son exercice du pouvoir comme Président de la République du Golfe, contant en malinké ironique la démesure tyrannique des chefs d’États africains, et l’hypocrisie des Occidentaux -, "Allah n'est pas obligé" (2000) ...