- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

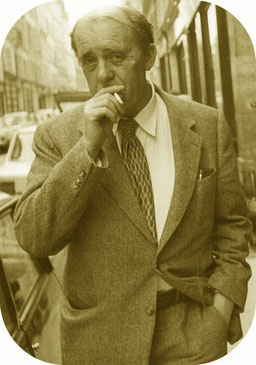

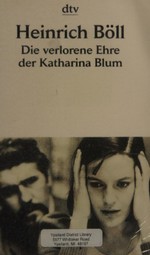

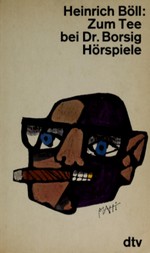

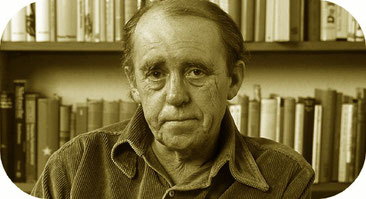

Heinrich Böll (1917-1985), "La Grimace" (Ansichten eines Clowns, 1963), "Portrait de groupe avec dame" (Gruppenbild mit Dame, 1971), "L'Honneur perdu de Katharina Blum" (Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder : wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann, 1974), "Protection encombrante" (Fürsorgliche Belagerung, 1979) - Günter Grass (1927-2015), "Le Tambour" (Die Blechtrommel, 1959), "Anesthésie locale" (Örtlich betäubt, 1971), "Journal d'un escargot" (Aus dem Tagebuch einer Schnecke, 1974) - Arno Schmidt (1914-1979), "Scènes de la vie d'un faune" (Aus dem Leben eines Fauns, 1953), "La république des savants" (Die Gelehrtenrepublik, 1957) - - Peter Härtling (1933-2017), "Niembsch ou l'Immobilité (Niembsch oder Der Stillstand, 1964), "Das Familienfest oder Das Ende der Geschichte" (1969) - ..

Last update: 12/31/2016

La littérature allemande des années Adenauer (1949-1963) est celle d'une période pour laquelle la nécessité historique qui s'impose est d'ancrer la République fédérale allemande dans l'Europe, dans la stabilité politique et dans la croissance économique. L'absorption de la RDA dans les années 1980 ne sera plus à la limite qu'un épiphénomène. Cette littérature est de part en part traversée d'interrogations auxquelles elle ne peut échapper, qui s'impose au détour d'une réflexion, parfois d'un silence, et l'écriture a cette fonction quasi mystique, cette liberté quasi absolue, un pouvoir d'incarnation. Globalement, en l'espace d'une vingtaine d'années, une à deux générations passent d'une Allemagne détruite de l'immédiat après-guerre à un pays redevenu prospère et tout entier préoccupé de jouissances matérielles, en se référant à un écrivain tel que Heinrich Böll, de "Der Zug war pünktlich" (Le train était à l'heure), 1947, à "Gruppenbild mit Dame" (Portrait de groupe avec dame), 1971 : ce redressement économique et social laisse en creux bien des interrogations, les philosophies de l'absurde taraudent sans cesse cette littérature de langue allemande qui ne soldera véritablement son compte politique que dans les années 1970 (L'Honneur perdu de Katharina Blum, "Die verlorene Ehre der Katharina Blum", 1974)...

(Reinhard Drenkhahn (1926-1959)

Après la défaite de 1945 et les découvertes autour des horreurs des camps de concentration nazis, il n'est guère surprenant que la littérature de l'après-guerre en Allemagne et en Autriche ait été dominée par les thèmes de la guerre, de la souffrance et de la culpabilité, alors que les écrivains tentaient de faire face à leur passé. En Allemagne, les deux plus éminents écrivains et prix Nobel (respectivement en 1972 et 1999) qui se confrontèrent à ces thèmes furent Heinrlch Böll (né en 1917) et Günther Grass (né en 1927). Böll, qui est né à Cologne, où il passa la majeure partie de sa vie, fut si affecté par la destruction quasi complète de la ville par les bombardements alliés pendant ta Seconde Guerre mondiale que l'on parle de son oeuvre comme de la "Trümmerliteratur" (littérature des ruines).

Dans ses ouvrages, de "Der Zug war punktlich (Le Train était à l'heure, 1947) à "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" (L'Honneur perdu de Katharina Blum, 1974), en passant par "Ansichten eines Clowns" (1963), il s'en prend au statu quo et aux personnalités de l'autorité établie (des hommes politiques aux membres de l'Église) et reconnaît toute leur valeur aux actions des dépossédés et des victimes de discrimination.

Gunther Grass est né et a grandi à Danzig (l'actuel Gdansk, en Pologne) et utilise des éléments de fantaisie proche du réalisme magique - dans ses brillantes dissections de l'Allemagne du Troisième Reich. Ses ouvrages les plus célèbres se déroulent dans sa ville natale, avec "Die Blechtrommel" (Le Tambour, 1959, dont fut tiré un film remarquable, en 1979), "Katz und Maus" (Le Chat et la souris, 1961) et "Hundejahre" (Les Années de chien, 1963), qui étudie la montée de l'Allemagne nazie et le destin de Danzig et de ses habitants.

Böll et Grass étaient tous deux membres du Groupe 47, association littéraire fondée par Alfred Andersch et Hans Werner fondée en 1947 (d'où son nom), qui s'était fixée comme but de réinventer et encourager la nouvelle culture allemande confrontée aux séquelles de la Seconde Guerre mondiale. La poétesse autrichienne lngeborg Bachmann (1929-1973), aux œuvres d'une nature profondément philosophique, et l'écrivain juive viennoise Ilse Aichinger (née en 1921), dont l'oeuvre reflète son vécu pendant la persécution nazie, étaient des membres importants de ce groupe, au sein duquel elles participaient aux séminaires et discussions. L'écriture de Böll répondra aux exigences du Groupe 47 qui entendait réagir au fossé qui les séparait des intellectuels allemands ayant fui le régime nazi. Ils avaient l'intention de débarrasser leur langage des vestiges de la propagande nazie en préconisant un réalisme dépouillé....

Heinrich Böll et Günter Grass, deux piliers de la littérature allemande d'après-guerre, tous deux ont été des vigies critiques de la société ouest-allemande (RFA), obsédés par le travail de mémoire (Vergangenheitsbewältigung), la dénonciation des continuités du nazisme, et les dangers du capitalisme, du militarisme et de l'autoritarisme. Figures intellectuelles très médiatisées, ils ont intervenu sans relâche dans le débat public (soutien au SPD, opposition à l'état d'urgence, défenseurs des dissidents, critiques de la guerre froide et du consumérisme). Leurs œuvres sont indissociables de cet engagement.

Prix Nobel de Littérature : Reconnus internationalement (Böll en 1972, Grass en 1999) pour leur contribution à la reconstruction morale et littéraire de l'Allemagne. L'insistance de Böll sur la conscience face à l'injustice reste un rempart contre la passivité et la compromission, sa dénonciation de la diffamation médiatique (Katharina Blum), de la violence d'État ou de la collusion économico-politique (Femmes devant un paysage fluvial) est terriblement actuelle. La capacité de Grass à démasquer l'absurde et l'horreur par le grotesque et le fantastique reste une arme puissante contre les idéologies et les discours lénifiants. Son travail colossal pour "démythifier" le XXe siècle allemand, du nazisme à la réunification (Toute une histoire), reste une référence incontournable ...

Heinrich Böll (1917-1985)

Soldat allemand ayant connu les garnisons de Pologne, les fronts de France et de Russie, la captivité puis la libération en 1945, Böll a construit sa

littérature dans les ruines de l'après-guerre (Trümmerliteratur), affrontant nombres d'interrogations, celle de l'inhumanité et de la responsabilité, celle du désarroi et de la réadaptation :

mais ce qui semble dominer ce catholique frappé par les philosophies de l'absurde, c'est le sentiment d'un rendez-vous manqué avec l'histoire, la société allemande est passé par trop

rapidement de l'ordre absurde et inhumain d'une société de guerre et de destruction totale à l'absurde système politico-social du "miracle économique" : le matérialisme dominant encourage

non seulement l'amnésie intellectuelle vis-à-vis d'un passé brutal et d'une sortie de guerre des plus douteuses, mais instaure une normativité sociale qui menace subrepticement l'intégrité de

l'existence. Les héros de Böll retrouvent une raison de vivre, mais avec la prospérité revenue, l'idéologie du profit et du rendement comme la normativité sociale menace leur dignité humaine

autant que l'avait fait la misère.

L'écriture de Böll a directement participé à son succès : avec un grand souci de clarté, il organise son récit en multipliant les points de vue, sans

sacrifier la cohésion globale, conférant tant une épaisseur à ses fictions qu'une distanciation qui lui permet d'assumer ces contradictions et cette subtile ironie, comme désenchantée, qui le

caractérise.

Ses récits abordent progressivement l'absurdité de la guerre, la souffrance et la mort ("Der Zug war pünktlich" (Le train était à l'heure), 1949,

"Wanderer, kommst du nach Spa..." (la Mort de Lohengrin), 1950 ; "Wo warst du, Adam ?" (Où étais-tu Adam?), 1951), la détresse de l'après-guerre ("Und sagte kein einziges Wort" (Rentrez

chez vous Bogner), 1952, "Haus ohne Hüter" (les Enfants des morts), 1954 ; "Das Brot der frühen Jahre" (le Pain des jeunes années), 1955), la critique morale face aux nouvelles menaces

politiques et sociales sur les libertés, telles que la guerre du Vietnam, les procès d'écrivains en Union soviétique, les lois d'exception, de l'affaire Baader-Meinhof ("Ende einer

Dienstfahrt" (Fin de mission), 1966), "Schwierigkeiten mit der Brüderlichkeit, politische Schriften" (De la difficulté de fraterniser, écrits politiques), 1973-1976, "Einmischung erwünscht"

(Engagement souhaitable), 1977, "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" (l'Honneur perdu de Katharina Blum), 1974 ; "Fürsorgliche Belagerung'" (Protection encombrante), 1979), la méfiance

vis-à-vis des nazis reconvertis ("Billard um halbzehn" (Les Deux Sacrements), 1959,"Doktor Murkes gesammeltes Schweigen" (La Collection de silences du Dr Murke), 1958), la lutte contre

l'amnésie du passé dans une prospérité retrouvée ("Irisches Tagebuch" (Journal irlandais), 1957, "Ansichten eines Clowns" (La Grimace), 1963, Gruppenbild mit Dame" (Portrait de groupe

avec dame), 1971, "Frauen vor Flusslandschaft" (Femmes devant un paysage fluvial), 1985), sans doute en fin de parcours, une certaine résignation... Par delà ses prises de position, Heinrich Böll

entendait surtout promouvoir une conscience morale, une réflexion la plus équilibrée possible sur son temps, la société allemande, la persistance dans les mentalités d'un passé nazi jamais

véritablement affronté...

"Der Zug war pünktlich", 1949.

"Le Train était à l'heure" - Bien plus qu'un simple récit de guerre, un manifeste littéraire et éthique de Heinrich Böll. Publié en feuilleton dans Frankfurter Hefte ; première édition en livre en 1949 chez Friedrich Middelhauve Verlag - Les dernières heures d'Andreas, un jeune soldat allemand, pendant la Seconde Guerre mondiale. En permission, il monte dans un train censé le ramener au front de l'Est. Dès le départ, il est habité par une certitude terrifiante : ce voyage le conduira inexorablement à sa mort, prévue dans quatre jours à Lemberg (aujourd'hui Lviv). Durant le trajet, il fait la connaissance d'Olina, une prostituée polonaise, avec qui il partage une brève mais intense communion humaine, faite de peur, d'espoir étouffé et de recherche de rédemption. Leur rencontre offre un répit fragile face à l'absurdité et à la fatalité de la guerre. La fin du roman confirme les pressentiments d'Andreas dans une conclusion aussi abrupte que tragique.

Andreas est un anti-héros passif, écrasé par la peur et le pressentiment de sa mort, symbole de l'individu broyé par la machine de guerre. Dénonciation de la guerre : Le roman est une charge violente contre l'absurdité et l'horreur de la guerre. Il montre son coût humain insoutenable, non pas à travers les grandes batailles, mais dans l'angoisse existentielle d'un simple soldat. La rencontre avec Olina est un moment clé. Elle représente une lueur d'humanité, de compassion et d'amour possible, mais cette lueur est condamnée d'avance par le contexte de guerre et la fatalité qui pèse sur Andreas.

Ce premier roman (bien que court) est un jalon fondateur de la littérature allemande d'après-guerre. Böll, avec d'autres auteurs du "Groupe 47", donne une voix aux victimes, aux simples soldats et aux civils traumatisés, loin de toute rhétorique nationaliste ou héroïque.

"Loin de la troupe", satires et nouvelles

Textes "Dr Murkes gesammelte Schweigen" (1958), "Erzählungen, Hörspiele, Aufsätze" (1961), "Als der Krieg ausbrach" (1962), "Entfernung von der Truppe" (1964)

L'ELIMINATEUR - "Depuis quelques semaines je m'efforce d'éviter tout contact avec les gens susceptibles de me demander ma profession. S'il me fallait réellement désigner le métier que j'exerce, je serais contraint d'employer un terme qui ne manquerait pas d'effrayer mes contemporains. C'est pourquoi je préfère le procédé abstrait qui consiste à coucher ma confession sur le papier.

Il y a quelques semaines encore, un aveu verbal ne m'aurait nullement effrayé; pour un peu je l'aurais même recherché. Je me disais inventeur, savant, étudiant en cas de besoin et, dans les premières fumées de l'ivresse, génie méconnu. Je me chauffais joyeusement au soleil de la renommée qu'un col élimé peut dispenser et revendiquais avec suffisance, comme allant de soi, le crédit que des commerçants méfiants ne m'accordaient qu'à contrecœur en voyant dans les poches de mon pardessus disparaître margarine, ersatz de café et mauvais tabac. Baignant dans l'atmosphère du laisser-aller, buvant matin, midi et soir l'hydromel de la bohème, je goûtais le profond bonheur du non-conformisme.

Mais depuis quelques semaines, chaque matin vers sept heures trente je monte dans le tramway au coin de la Roonstrasse et, comme tous les autres voyageurs, tends humblement ma carte hebdomadaire au receveur. Je porte un complet gris croisé et une chemise verte avec cravate verdâtre; j'ai à la main une cassette d'aluminium plate contenant mon casse-croûte et, telle une légère massue, le journal du matin enroulé sur lui-même. J'offre toutes les apparences du citoyen parvenu à se soustraire à la méditation. Au troisième arrêt je me lève pour céder ma place à l'une des vieilles femmes de la cité ouvrière provisoire. Ayant ainsi sacrifié mon confort à mon sens du devoir social, je continue à parcourir mon journal debout, élevant parfois la voix pour me poser en conciliateur quand la mauvaise humeur matinale rend injustes mes contemporains. Je corrige les erreurs politiques ou historiques les plus grossières (en expliquant par exemple à mes compagnons de route qu'il existe une certaine différence entre S.A. et U.S.A.). Sitôt que quelqu'un se fourre une cigarette entre les lèvres, je lui mets discrètement mon briquet sous le nez pour qu'il l'allume à sa flamme minuscule mais fidèle. C'est ainsi que je parachève l'image d'un concitoyen soigné et encore assez jeune pour qu'on puisse le qualifier de «bien élevé».

J'ai manifestement réussi à prendre un masque qui proscrit toute question relative à mes occupations. je passe pour un homme instruit qui négocie des denrées odorantes bien empaquetées : café, thé et condiments, ou encore de précieux petits objets agréables à l'oeil : bijoux et montres; pour un homme qui exerce sa profession dans un bureau agréablement suranné dont les murs s'ornent des sombres portraits à l'huile d'ancêtres négociants; pour un homme qui vers dix heures du matin téléphone à son épouse et sait alors donner à sa voix apparemment exempte de passion l'intonation d'une tendresse baignée d'amour et de sollicitude. Comme je m'associe en outre aux plaisanteries habituelles, sans manquer jamais de rire lorsque à l'arrêt de la Schlieffenstrasse un certain employé de l'administration municipale hurle chaque matin en montant dans le tramway : "Appuyez sur l'aile gauche!" (ou n'est-ce pas plutôt la droite ?), comme enfin je ne suis pas avare de commentaires sur les événements du jour ou les bandes dessinées, je passe pour un homme, aisé sans doute (la qualité de l'étoffe de mon complet en fait foi), mais dont la conception de l'existence prend ses racines dans les principes mêmes de la démocratie. Un air de probité m'enveloppe comme Blanche-Neige son cercueil de verre.

Quand, dépassant le tramway, un camion obstrue un instant la fenêtre, j'en profite pour contrôler dans la vitre l'expression de mon visage : n'est-elle pas trop songeuse, voire même douloureuse? Je m'empresse d'en effacer ce qu'elle pourrait avoir de morose et m'efforce de la rendre telle qu'elle doit être : ni réservée ni familière, ni superficielle ni profonde. Je crois avoir réussi à me fabriquer le masque souhaité car, lorsque je descends à la Marienplatz pour me perdre dans le labyrinthe de la vieille ville où foisonnent les bureaux agréablement surannés - études de notaires et cabinets d'affaires discrets - personne ne se doute apparemment que je pénètre dans l'immeuble de l'Ubia par la porte de service. Laquelle Ubia peut se vanter d'assurer le gagne-pain de trois cents personnes non sans en assurer quatre cent mille autres sur la vie. Le concierge m'accueille en souriant à l'entrée des fournisseurs, je passe devant lui, descends au sous-sol et attaque aussitôt ma besogne qui doit être terminée à huit heures trente, au moment où le flot des employés se déversera dans les bureaux. Le métier que j'exerce le matin de huit heures à huit heures trente dans le sous-sol de cette honorable firme consiste exclusivement à faire œuvre de destruction : j'élimine.

J'ai passé des années à concevoir ma profession et à la rendre plausible sur le plan de la rentabilité. J'ai même écrit des traités sur la question. Des graphiques couvraient - et couvrent encore - les murs de mon logement. Des années durant j'ai longé des abscisses et escaladé des ordonnées. je me livrais à une orgie de théories et baignais dans l'ivresse glaciale que seules peuvent dispenser les formules. Mais depuis que j'exerce ma profession et mets mes théories en pratique, j'en ressens une profonde tristesse, comparable à celle que peut ressentir un général contraint de quitter les sommets de la stratégie pour les bas-fonds de la tactique.

Je pénètre dans la pièce qui me sert de bureau, troque mon veston contre une blouse grise et me mets immédiatement à l'œuvre. J'ouvre les sacs que le concierge est allé chercher de bon matin à la poste centrale et les vide dans deux baquets accrochés au mur de part et d'autre de ma table de travail et légèrement au-dessus de celle-ci, baquets fabriqués sur mes indications. Ainsi n'ai-je plus, à la façon d'un nageur en quelque sorte, qu'à tendre les bras pour saisir le courrier que j'entreprends aussitôt de trier. Je commence par séparer les imprimés des lettes, travail de routine car un simple coup d'oeil au timbre d'affranchissement suffit. Une parfaite connaissance des tarifs postaux m'évite, lors de ce travail, tout examen approfondi..."

(édition du Seuil, trad. S.et G.de Lalène, 1966)

"Billard um halb zehn" (Les Deux Sacrements, 1959)

Cette saga famiIiale, qui a pour personnages trois générations d'architectes dans une ville catholique de l'Allemagne de l'Ouest, se déroule sur une seule journée, le 6 septembre 1958. Plus de soixante ans d'histoire allemande sont révélés ici - depuis l'époque du Kaiser jusqu'au Troisième Reich et au miracle économique allemand des années 1950. "Les Deux Sacrements" traitent du refus d'oublier et de pardonner la complicité de l'EgIise catholique pendant la guerre devant la persécution et la torture, ainsi que l'échec de civilisation que cela a représenté. Lorsque le premier grand projet d'architecture de Heinrich Fähmel, un monastère érigé en 1907, s'écroule sous les charges explosives de Robert, son fils, expert de la Wehrmacht, c'est en réalité un acte de protestation contre la civilisation. Le petit-fils, Joseph, qui s'occupe de la restauration du monastère après la guerre, est troublé lorsqu'iI découvre cette histoire. Les tensions familiales et les contradictions nées d'une société trouvent une solution étrangement rédemptrice dans un acte de violence symbolique. On a souvent évoqué l'humanisme de ce roman qui appelle appelle les lecteurs à partager la répulsion morale des personnages et leur refus d'oublier.

La Grimace (Ansichten eines Clowns, 1963)

Le mime Hans Schnier, réfugié seul dans sa chambre, à Bonn, récapitule en quelques heures l'échec de sa vie sentimentale et professionnelle, avant d'aller s`asseoir tel un mendiant sur les marches de la gare, pour attendre (en tout cas faire semblant) le retour de Marie, la femme qu'il aime mais qu'il a perdue, et qui doit revenir ce jour-là de son voyage de noces à Rome. C'est un long monologue fait de "considérations" (Ansichten) désabusées, nourries de souvenirs personnels, et entrecoupées seulement par quelques conversations téléphoniques et une brève visite du père. Une forme narrative caractéristique du dénuement du personnage, de son incapacité à assumer une "totalité" romanesque. A la différence de la majorité des personnages qui habitent les nouvelles d'après-guerre de Böll, Hans Schnier est issu d'une famille bourgeoise. Sa vocation de saltimbanque fait de lui un renégat au sein de la bonne société rhénane du miracle économique. Il appartient à la génération de ceux qui, bien que trop jeunes pour être enrôlés par les dernières conscriptions hitlériennes, n'en ont pas moins grandi au milieu des slogans nationaux-socialistes. La nouvelle société d`opulence qui s'est édifiée sur les ruines est à ses yeux irrévocablement suspecte, dans la mesure où ses acteurs, tous plus ou moins compromis, s'achètent aujourd'hui à peu de frais une bonne conscience : sa propre mère elle-même préside désormais un "comité pour le rapprochement des races". Dans ce climat de Restauration, le catholicisme dit "progressiste" qui s`affiche dans les milieux bourgeois de Bonn participe de l'hypocrisie générale. Et c'est sur lui que se concentre toute l'acrimonie de Hans Schnier. ll a d'ailleurs, pour cela, nombre de raisons personnelles : Marie, qui a été sa compagne pendant six ans, l'a quitté justement pour épouser l`un de ces "catholiques modernes et pleins d`avenir" qui occupent le devant de la scène. Face à l`hypocrisie sociale, Schnier prétend opposer le fard "sincère" du saltimbanque. Mais la grimace du clown, qui se conçoit comme une réponse esthétique et morale, et non pas idéologique, demeure dérisoire.

L'épilogue grotesque, où Hans Schnier met en scène avec complaisance sa propre faillite et dessine un portrait résigné de l'artiste; et pourtant, dit le dernier mot du roman, « il continua de chanter". A roman d'atmosphère mélancolique et pessimiste de la fin de l`ère Adenauer, répondra bientôt celui d'une certaine rébellion avec Katharina Blum....

"Portrait de groupe avec dame" (Gruppenbild mit Dame), 1971

Après plusieurs années de silence, Böll reprend la parole et, se retranchant derrière un rôle volontairement anonyme et administratif, reconstitue cinquante

années d'histoire allemande, du IIIe Reich aux années du fameux "miracle économique" d'après-guerre, à travers le portrait d'une femme, Léni Pfeiffer, née Gruyten en 1922, survivante d'un mode en

mutation dont on va suivre les différentes étapes d'une existence qui n'apparaît véritablement dans toute son authenticité qu'en toute fin du récit.

"...Il est bien évident que Léni n'a pas toujours eu quarante-huit ans, aussi devons-nous nécessairement jeter un regard en arrière. Sur ses photos de jeunesse, on n'hésiterait pas à la qualifier de fraîche et jolie. Même sous l'uniforme des jeunesses hitlériennes - à treize, quatorze et quinze ans - Léni a l'air charmante. Aucun observateur masculin n'aurait émis sur ses attraits physiques un jugement inférieur à « fichtre, elle n'est vraiment pas mal! ›› Le besoin humain d'accouplement va du coup de foudre causé par le désir spontané de commerce charnel (ne fût-ce qu'une fois et sans songer encore à un lien durable) avec une personne de l'autre sexe ou du sien propre, jusqu'à la passion la plus intense et la plus tumultueuse qui ne laisse en repos ni l'âme ni le corps et dont chacune des multiples formes aux manifestations aussi anarchiques qu'injustifiées - de la plus superficielle à la plus profonde - aurait pu être suscitée par Léni et l'a d'ailleurs été. A l'âge de dix-sept ans elle fit le bond décisif : de jolie elle devint belle, étape que les blondes aux yeux foncés franchissent plus facilement que les blondes aux yeux clairs. Aucun homme à ce stade n'aurait porté sur elle un jugement inférieur à « ravissante ››. Il convient encore de fournir quelques indications sur le déroulement des études de Léni. Elle allait sur ses dix-sept ans quand son père, qui n'avait pas manqué de remarquer comme de jolie elle devenait belle, la prit avec lui au bureau et, en raison surtout de l'effet qu'elle produisait sur les hommes (nous sommes en 1938), la fit assister à d'importantes réunions d'affaires où, bloc-notes sur les genoux et crayon en main, elle consignait quelques observations en style télégraphique. Elle ignorait la sténographie et n'aurait d'ailleurs au grand jamais voulu l'apprendre. Non que toute abstraction lui fût totalement étrangère, mais elle n'avait aucune envie d'apprendre "les hiéroglyphes" (ainsi qualifiait-elle la sténographie). Ses études ne se sont pas déroulées sans souffrances, celles de ses maîtres d'ailleurs plutôt que les siennes propres. Après avoir par deux fois non pas exactement redoublé sa classe mais "volontairement rétrograde dans la classe inférieure", elle terminale cycle primaire avec un livret scolaire passable aux abondantes interpolations. L'un des membres encore vivant de l'administration de son école, l'ancien directeur M. Schlocks, aujourd'hui âgé de soixante-cinq ans et que l'auteur a réussi à dénicher dans sa retraite campagnarde, a déclaré qu'il avait même été question d'envoyer Léni dans une classe de rattrapage, mais que deux circonstances l'en avaient préservée; primo, les moyens financiers de son père qui - Schlocks a expressément tenu à le souligner - ne jouèrent cependant qu'un rôle indirect, et secundo, le fait que Léni avait remporté deux années de suite, à onze et douze ans, le titre de "fille la plus allemande de l'école ››, distinction conférée par une commission d'experts ès pureté raciale qui faisait le tour de tous les établissements. Une fois même, sélectionnée pour disputer le titre de "fille la plus allemande de la ville", Léni fut tout juste coiffée sur le poteau par la fille d'un pasteur protestant aux yeux encore plus clairs que les siens qui avaient alors déjà sensiblement foncé. Pouvait-on décemment envoyer en classe de rattrapage la "fille la plus allemande de l'école" ?

A douze ans, Léni entra dans un établissement secondaire dirigé par des religieuses, dont à quatorze ans elle dut être retirée faute d'y avoir obtenu des résultats suffisants. En l'espace de deux ans, elle avait redoublé une fois et passé une fois dans la classe supérieure mais à la seule condition que ses parents promissent solennellement de ne jamais mentionner cette faveur. Promesse qui fut d'ailleurs tenue. Avant que ne naissent des malentendus, il convient de fournir ici, à titre d'information objective, l'explication des fâcheuses circonstances dont Léni fut victime au cours de ses études. Il n'est pas question en l'occurrence de faire état d'une quelconque culpabilité ni même - tant à l'école primaire que dans l'établissement secondaire que Léni fréquenta par la suite - de difficultés majeures, mais simplement de méprises. Léni était non seulement parfaitement éducable mais même à la fois affamée et assoiffée d'instruction. Or si tous les enseignants s'efforcèrent d'assouvir cette faim et d'étancher cette soif, les aliments et les boissons qu'ils lui offriront ne répondaient malheureusement ni a sa forme d'intelligence, ni à son optique, ni à ses dons..."

(traduction S. et G. De Lalène, Seuil)

Au centre de l`histoire, le personnage énigmatique de Léni Pfeiffer, née Gruyten, quarante-huit ans, qui, après une enfance relativement bourgeoise et un mariage éphémère - il dura trois jours, en 1941 - avec un sous-officier de carrière, vit aujourd'hui seule et presque sans ressources dans l'immeuble qui l`a vue naître. "L'auteur ne dispose d'aucun moyen d'investigation personnelle et directe sur la vie physiologique, psychique et amoureuse de Léni, mais il a tout, absolument tout entrepris pour obtenir à son sujet ce que l'on appelle une information objective (ses informateurs seront même nommément désignés en temps opportun !)". Une écriture donc pseudo-documentaire, qui ironise sur ses propres procédés. Les témoins qui seront cités seront, par définition, évidemment de faux témoins. Par leur intermédiaire s'exprime Böll lui-même, qui dessine à travers le personnage fascinant de Léni un certain idéal d'humanité, sur toile de fond de l'histoire de l'Allemagne contemporaine. A la fois réservée, presque taciturne, et sensuelle - une sensualité directe, prolétarienne, et presque géniale! -, Léni incarne une immédiateté, une authenticité qui la placent au-delà de toutes les conventions et hypocrisies sociales et lui donnent la force de traverser toutes les épreuves de la vie - "et l'on peut dire à coup sûr, pas seulement du point de vue financier, que Léni est plutôt mal lotie" - en restant fidèle à elle-même, sans amertume ni repentir. Telle une "belle âme" moderne, elle ne suit jamais que sa propre "nature", envers et contre tous, - dans sa relation avec Rachel, la nonne juive, ou encore avec Boris, le prisonnier de guerre russe qui reste le seul amour de sa vie, avec les travailleurs turcs, etc.. Et le narrateur, de se rendre compte "que le lecteur, jusqu'ici plus ou moins patient, commence à se demander : cette Léni serait-elle donc parfaite? Réponse : presque."

C'est un ensemble d'identités transitoires qu'a créé ici Böll. Le roman nous entraîne dans l'histoire allemande de 1890 à 1970. Les divers points de vue des personnages offrent des perspectives psychologiques différentes mais toutes convaincantes. On rencontre ainsi de jeunes intellectuels, une religieuse Juive, une résistante, un arriviste notoire, un opportuniste politique et des nazis abrutis. Un personnage cependant demeure absolument énigmatique: Leni Pfeiffer. C'est la "dame" autour de laquelle est organisé ce portrait de groupe brossé à travers une série d'entretiens, de lettres et d'histoires personnelles. On découvre Leni du point de vue du narrateur, qui a tendance à rendre perplexe la protagoniste blonde et supposée naïve. Cependant, son personnage résiste aux clichés; son obstination à dépasser les frontières sociales et raciales semble indiquer une personne intelligente et subversive.

Ici se déroule ce que Böll appelle l' "esthétique de l'humain" et va jusqu'au bout de son principe selon lequel l'individu est la mesure de l'Histoíre. Il est réservé au personnage de la femme d'incarner une forme de résistance, traduite éventuellement en des gestes minuscules - Léni offrant du café à un prisonnier russe sans se laisser intimider par la présence autour d'elle de nazis convaincus -, qui, bien que totalement apolitique, n'en prend pas moins une dimension quasi révolutionnaire.

Le roman fut adapté au cinéma dès 1977 par Alexander Petrovic, avec Romy Schneider....

"L'Honneur perdu de Katharina Blum" (Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder : wie Gewalt entstehen und wohin sie führen

kann), 1974

Accueilli comme un pamphlet, Böll s'attaque à l'une des grandes actualités politiques et sociales du début des années soixante-dix en Allemagne fédérale, la

manipulation de l'opinion publique par la presse et l'omniprésence du sexe dans les médias. Alors que l'Etat allemand réagit avec une imposante fermeté à la vague de terrorisme révolutionnaire

qu'entreprend la "Rote Armee Fraktion", avec enlèvements de personnalités et attentats, Böll réagit contre les excès des autorités et d'une certaine presse qui lui semblent dispoportionnés et

constituer une menace quant aux libertés individuelles. Böll qui a connu la dictature nazie, voit poindre à nouveau le spectre d'un Etat policier et fera lui-même à un moment donné l'objet d'une

surveillance renforcée. L'action, présentée sous forme d'un rapport d'enquête, se déroule sur quatre jours et porte sur un apparent fait divers, le meurtre d'un journaliste par une employée de

maison, Katharina Blum.

"..En ce même jeudi 21 février 1974, il était environ 15 h 30 lorsque dans la station de sports d'hiver où il comptait passer une dizaine de jours, Me Blorna chaussa pour la première fois ses skis dans 1'intention d'effectuer une assez longue randonnée. Dès cet instant pourtant, ses vacances dont il s'était fait une telle fête étaient fichues. La veille au soir peu après leur arrivée, Trude et lui avaient fait une belle promenade de deux heures dans la neige, puis avaient bu une bouteille de vin au coin du feu avant d'aller dormir d'un profond sommeil, fenêtre grande ouverte. Le matin, - après un petit déjeuner dont il avait fait durer le plaisir, il avait gagné la terrasse où, bien emmitouflé, il s'était installé dans un confortable fauteuil d'osier pour le reste de la matinée. Enfin l'après-midi, à l'instant précis où il chaussait ses skis pour effectuer sa randonnée, ce type du JOURNAL brusquement surgi devant lui l'avait attaqué de but en blanc sur Katharina : "La croyez-vous capable de commettre un crime ? - Comment cela ? Je suis avocat et sais donc bien quel genre d'individus sont capables d'en commettre un. Mais quel crime ? Katharina? Impensable ! D'où vous vient cette idée? Que savez-vous? " En apprenant enfin qu'un bandit recherché depuis longtemps avait indiscutablement passé la nuit chez Katharina et que depuis 11 h du matin environ elle subissait un interrogatoire serré, il songea à rentrer par le premier avion pour lui prêter assistance, mais le type du JOURNAL - lui avait-il alors vraiment trouvé l'air visqueux ou l'idée ne lui en était-elle venue que plus tard? - en lui assurant qu'il n'y avait pas péril en la demeure, le pria de bien vouloir lui indiquer quelques traits de caractère de la jeune femme. Lorsque Me Blorna s'y refusa, le type prétendit que c'était mauvais signe, un tel refus pouvant être mal interprété car dans pareil cas - il s'agissait d'une front-page-story - garder le silence sur son caractère, c'était en reconnaître implicitement la mauvaise nature. Sur ce, agacé et furieux Blorna déclara que Katharina était une jeune femme très intelligente et réservée. Mais il s'en voulut aussitôt car ça n'était pas tout à fait juste ni ne traduisait bien ce qu'il voulait et aurait dû dire. Il n'avait encore jamais eu affaire aux journaux, donc jamais au JOURNAL, mais quand il vit le type repartir au volant de sa Porsche, il déchaussa ses skis sachant ses vacances terminées. Il monta retrouver Trude qui douillettement enveloppée dans des couvertures somnolait étendue au soleil sur le balcon. Il lui raconta l'histoire. "Essaye donc de la joindre au téléphone", dit-elle. Il s'y efforça à trois, quatre, cinq reprises, mais pour s'entendre opposer chaque fois : "l'abonné ne répond pas". Il essaya une fois encore vers 11h du soir mais sans plus de succès. Il but alors beaucoup et dormit mal.

Lorsque d'humeur maussade il apparut le vendredi matin vers 9 h 30 au petit déjeuner, Trude lui tendit aussitôt LE JOURNAL. Katharina y figurait à la une. Photo gigantesque et caractères non moins gigantesques. "KATHARINA BLUM, LA BONNE AMIE D'UN GANGSTER, REFUSE DE DONNER LES NOMS DE SES VISITEURS. Ludwig Götten, le bandit et assassin recherché depuis un an et demi aurait pu être arrêté hier si sa bonne amie, une employée de maison nommée Katharina Blum, n'avait couvert sa fuite et effacé toute trace de son passage. La police présume que la femme Blum est depuis assez longtemps déjà mêlée à la conjuration. (suite page 2, colonnes 3 et 4)."

En deuxième page Blorna put voir à quel degré LE JOURNAL avait travesti ses propos..."

(traduction S. et G. De Lalène, Seuil)

"Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewalt entstehen und wohin sie fûhren kann", ou "Comment peut naître la violence et où elle peut conduire" : si l'action et les personnages de ce récit sont imaginaires, si certaines pratiques journalistiques décrites dans ces pages offrent des ressemblances avec celles du journal Bild, celles-ci ne sont ni intentionnelles ni fortuites, mais tout simplement inévitables, tel est l'avertissement qui signe le "réalisme polémique" de Böll.

L'histoire se passe en février 1974, pendant le carnaval de Cologne. Katharina Blum, une jeune femme divorcée de vingt-sept ans, fait la connaissance, au cours d'une soirée chez des amis, d`un certain Ludwig Götten, qui est recherché pour activités terroristes. Elle l`abrite chez elle durant la nuit ; quelques heures après, elle est arrêtée.

interrogée brutalement par la police, tandis que la presse à sensation (désignée à l'intérieur du récit sous l'étiquette lapidaire, globale et menaçante du "journal"), à travers la personne du journaliste Werner Tötges, s'empare de l`affaire et étale bientôt sa vie privée, jetant en pâture au public une image propre à nourrir l'hystérie collective entretenue autour du terrorisme. A peine remise en liberté, quatre jours plus tard, Katharina. dont la vie est irrémédiablement saccagée, va tuer le journaliste et se constituer prisonnière afin, dit-elle, de rejoindre "son cher Ludwig". Oui, Heinrich Böll, à travers ce récit, règle ses comptes avec une certaine presse qui s'était acharnée sur lui peu auparavant, à la suite de ses prises de position dans l`affaire d`Andreas Baader et Ulrike Meinhof (les fondateurs et les principaux membres les plus connus de la "Faction de l'Armée rouge" (RAF) ouest-allemande qui, tout au long de 1970 et 1971, a fait la une des journaux via de nombreux raids bancaires et batailles de rue avec la police qui ont coûté la vie aux deux camps), une affaire qui ébranla toute l'opinion publique ouest-allemande. Mais, au-delà du pamphlet et du plaidoyer en faveur du respect des droits de l'individu - conforme à l'idéal humaniste de Böll qui traverse toute son œuvre, ce récit pose, par sa manière de raconter, toute la question des conditions de possibilité d'une écriture "authentique", s'appliquant à démonter toute la rhétorique de la presse à sensation, à mettre à jour tous ses procédés d'insinuation, de falsification, de manipulation.

".. Avant d'amorcer les ultimes manœuvres de déviation, dérivation, diversion, qu'il nous soit permis d'ouvrir ici une parenthèse qu'on pourrait qualifier de technique. Il se passe trop de choses dans cette histoire. Trop d'événements s'y bousculent qui nuisent au déroulement de l'action. Il est certes affligeant qu'une gouvernante d'intérieur abatte un journaliste et c'est donc une affaire qu'il faut tirer au clair ou du moins tenter d'expliquer. Mais que faire d'un avocat réputé qui à cause d'une gouvernante d'intérieur interrompt brusquement des vacances d'híver pourtant bien méritées ? Que faire d'un industriel (par ailleurs professeur et tête pensante d'un parti politique) qui, témoignant d'une sentimentalité plutôt niaise, contraint cette même gouvernante d'intérieur à accepter la clef de sa résidence secondaire dans l'espoir d'y recevoir sa visite (espoir déçu comme l'on sait) et qui n'est pas ennemi d'une certaine publicité, quoique à sens unique ?

Toutes choses et gens impossibles à accorder entre eux et qui ne cessent de troubler le cours du fleuve (ou le déroulement linéaire de l'action) parce qu'ils jouissent en quelque sorte de l'immunité. Que faire d'un commissaire de police qui demande sans cesse des écoutes et les obtient d'ailleurs? Bref, pour un chroniqueur tout est trop transparent pour au moment décisif ne l'être pourtant plus assez, car s'il peut en effet apprendre ceci ou cela (disons du procureur Hach ou de certains membres masculins et féminins de la police), rien en revanche, absolument rien de ce que lui confient ces gens ne saurait constituer la moindre preuve, en cela qu'aucun de leurs propos ne serait jamais confirmé ni même énoncé devant quelque tribunal que ce soit. Leurs confidences ne peuvent donc avoir ni force de témoignage ni valeur officielle quelconque. Prenons par exemple cette affaire de table d'écoute. L'interception des conversations téléphoniques est bien sûr de nature à faciliter l'enquête, mais du seul fait qu'elle est opérée par une autorité autre que celle chargée de l'enquête, son résultat ne peut être utilisé ni même seulement mentionné dans une procédure officielle.

Mais surtout : que se passe-t-il dans ce qu'il est convenu d'appeler le psychisme du préposé à la table d'écoute? Que pense un fonctionnaire intègre qui ne fait que son devoir, qui le fait (alors qu'il y répugne peut-être) non pas tant par obligation d'obtempérer que par l'évidente nécessité de gagner son pain, que pense-t-il en entendant les propos qu'un individu habitant "La résidence du bord de l'eau" (pour simplifier, nous l'appellerons le satyre) tient au téléphone à une jeune femme aussi charmante et quasiment irréprochable que Katharina Blum? Ressent-il un trouble moral ou sexuel ou encore les deux? S'indigne-t-il, éprouve-t-il de la compassion ou à l'inverse un étrange plaisir à constater que des propositions murmurées d'une voix rauque et menaçante blessent jusqu'au fond de l'âme une jeune femme surnommée "la nonne" ? Bref, s'il se passe pas mal de choses sur le devant de la scène, il s'en passe bien davantage encore en coulisse. Que pense un inoffensif préposé à la table d'écoute -- qui y gagne péniblement son pain - quand, par exemple, un certain Lüding, dont le nom a déjà été incidemment mentionné ici, appelle la rédaction du JOURNAL et dicte : "P-as un mot sur S. mais feu vert pour B. " Oh, si l'on écoute les communications téléphoniques de Lüding, ce n'est certes pas pour le surveiller lui mais parce qu'il risque d'être la victime de maîtres chanteurs, de politiciens véreux ou autres. Et d'ailleurs comment un préposé intègre pourrait-il savoir que S. signifie Sträubleder et B. Blorna, donc que LE JOURNAL DU DIMANCHE ne publiera aucun commentaire sur S. mais s'étendra longuement sur le cas de B.?

Et pourtant -- mais qui pourrait le savoir ou même seulement le deviner? -- Lüding tient Blorna en très haute estime, car en d'innombrables occasions ce brillant avocat a prouvé son savoir-faire tant sur le plan national qu'international. Et c'est exactement ce qu'au début de ce récit nous voulions exprimer en faisant allusion à des "sources qui ne peuvent se rejoindre"... Or voici que Mme Lüding fait téléphoner par sa cuisinière à la secrétaire de son mari pour qu'elle demande à celui-ci ce qu'il aimerait avoir comme dessert dominical : crêpes aux pavots, fraises melba, glace à la fraise ou fraises à la crème ?

Sur quoi la secrétaire qui préférerait ne pas déranger son patron et prétend d'ailleurs connaître ses goûts, mais qui peut être aussi veut seulement faire des façons et enquiquiner la cuisinière, lui répond d'une voix pointue que M. Lüding préférerait certainement un pudding nappé de crème au caramel. La cuisinière qui bien entendu connaît aussi les goûts de son maître feint la surprise - la secrétaire ne serait-elle pas en train de confondre ses goûts personnels avec ceux de monsieur? Elle préfère qu'on le lui passe pour s'entendre directement avec lui sur le choix de son dessert dominical. Sur quoi, la secrétaire qui accompagne parfois M. Lüding en voyage d'affaires et prend alors ses repas avec lui dans quelque palace ou hôtel international, affirme que quand elle déjeune avec lui, son patron choisit toujours comme dessert du pudding nappé de crème au caramel. La cuisinière : mais dimanche M. Lüding ne sera justement pas en voyage avec elle, la secrétaire, et rien ne prouve d'ailleurs qu'il ne choisisse pas son dessert en fonction précisément de la compagnie en laquelle il se trouve. Et patati et patata! Les crêpes aux pavots font encore l'objet d'une longue discussion... et toute cette conversation est enregistrée sur bande magnétique aux frais du contribuable!

Peut-être le préposé à la table d'écoute qui doit naturellement s'appliquer à déceler s'il n'a pas affaire à des anarchistes employant un langage codé, autrement dit si crêpes aux pavots ne signifieraient pas par hasard grenades à main ou si la glace à la fraise ne serait pas une bombe au plastic, peut-être cet homme-là pense-t-il : ces gens ont vraiment bien des soucis, ou au contraire : si seulement j'avais ce genre de soucis ! (Car il se peut que sa fille vienne de déserter le toit paternel, que son fils fume du haschisch ou que son loyer ait encore augmenté.) Et tout ce bazar - l'enregistrement sur bande magnétique - uniquement parce qu'un jour Lüding a été menacé de plastiquage ! Et c'est ainsi qu'un fonctionnaire ou employé innocent apprend ce que sont les crêpes aux pavots, lui qui se contenterait d'en avoir une seule pour son repas principal.

Il se passe trop de choses sur le devant de la scène sans que nous sachions rien de ce qui se passe en coulisse. Si seulement nous pouvions écouter les bandes magnétiques pour apprendre enfin quelque chose! Par exemple le degré d'intimité - si intimité il y a - existant entre Mme Else Woltersheim et Konrad Beiters. Quel est en effet le sens du mot "ami" employé à propos de leurs relations? Comment Mme Woltersheim s'adresse-t-elle à Beiters, l'appelle-t-elle mon chéri, mon amour ou simplement Konrad ou Conny? Quelle sorte de tendresses verbales échangent-ils, si tant est qu'ils en échangent? Lui dont on sait qu'il possède une belle voix de baryton qui lui permettrait de faire une carrière sinon de soliste du moins de choriste, utilise-t-il le téléphone pour chanter des romances à Else Wîoltersheim? Des sérénades? Des ariettes? Des airs à la mode? Ou bien leur conversation téléphonique consiste-t-elle en une évocation plus ou moins obscène de privautés passées ou à venir?

On voudrait bien le savoir, d'autant que la plupart des gens, faute de pouvoir compter avec certitude sur une liaison télépathique, préfèrent user d'un moyen infiniment plus sûr : le téléphone. Les autorités supérieures n'ont-elles pas conscience de ce qu'elles exigent psychiquement de leurs fonctionnaires et employés? Supposons qu'un homme trivial, momentanément suspect et donc branché sur la table d'écoute, téléphone à sa maîtresse non moins triviale que lui. Comme nous vivons dans un pays libre où chacun peut converser librement et ouvertement, fût-ce au téléphone, il nous est facile d'imaginer tout ce qui peut alors siffler aux oreilles de la personne - peu importe son sexe - peut-être vertueuse ou même puritaine qui enregistre ou écoute la bande magnétique. Est-ce justifiable? Un traitement psychiatrique est-il ensuite garanti à la victime? Qu'en pense le syndicat des Postes et Télécommunications? On s'occupe des industriels, des anarchistes, des directeurs, employés et pilleurs de banque, mais qui se soucie de notre corps national de la bande magnétique? Les Eglises n'ont-elles rien à dire là-dessus? La conférence épiscopale de Fulda ou le comité central des catholiques allemands sont-ils désormais incapables de la moindre initiative ? Et pourquoi le pape garde-t-il le silence? Personne ne se doute-t-il donc de ce que des oreilles innocentes sont contraintes d'entendre, depuis le pudding au caramel jusqu'à la pornographie la plus éhontée ? Nos jeunes gens sont conviés à embrasser la carrière de fonctionnaire... et à qui les livre-t-on? A des dévoyés du téléphone.

Voilà enfin un domaine où Eglises et syndicats pourraient utilement collaborer. On devrait pour le moins prévoir en compensation une sorte de programme éducatif destiné aux préposés à la table d'écoute. Cours d'histoire enregistré sur bande magnétique par exemple. Ça ne coûterait pas bien cher...."

(éditions du Seuil, trad. S. et G. De Lalène, 1975)

"Protection encombrante" (Fürsorgliche Belagerung, 1979)

Comment peut-on vivre quand on ne se sent pas en sécurité ? Et comment peut-on vivre quand cette sécurité implique que le moindre de vos faits et gestes soit épié, la moindre de vos conversations écoutée ? Toute intimité avec votre femme, toute spontanéité avec vos amis abolies ? C`est précisément cette expérience que va faire, à ses dépens, le directeur de journal Fritz Tolm. Parce qu'il a été propulsé à la tête d`un puissant syndicat patronal, sa vie est désormais menacée. Aussi verra-t-il, en un jour, s`abattre sur lui et sur ses proches un dispositif complexe de sécurité chargé de veiller à leur protection. Mais quand donc la protection cesse-t-elle d`être protection pour devenir surveillance, voire inquisition ? C`est ce que Heinrich Böll nous dévoile avec une ironie inimitables dans ce tableau de la société ouest-allemande des années 70, qui s`est dégradée sous l'effet de la violence et de la peur.

"Kurz vor Ende der Tagung, vor der Wahl, noch während der letzten, entscheidenden Sitzung, war die Angst plötzlich weg. An ihre Stelle war Neugierde getreten. Die unvermeidlichen Interviews gab er schon in Heiterkeit, überrascht, wie leicht ihm das Vokabularium zuwuchs: Wachstum, Aufschwung, Versöhnung, Tarifautonomie, Harmonisierung der Interessen, Rückblick, Ausblick, Anknüpfung an die Gemeinsamkeiten des Starts, wobei er diskret Autobiographisches einstreuen konnte, seine Rolle beim Aufbau einer demokratischen Presse, die Vorteile und Gefahren der Konzentration, die unschätzbare Rolle der Arbeiterschaft, auch der Gewerkschaften andeuten konnte; Kampf nicht gegen-, sondern miteinander. Manches, was er sagte, hatte ihm selbst sogar ziemlich glaubwürdig geklungen, obwohl Rolfs messerscharfe Analysen und Kortschedes düstere Voraussagen, bei aller Gegensätzlichkeit der Ansatzpunkte, ihm immer wahrscheinlicher erschienen..."

"Peu avant la fin de la conférence, avant le vote, lors de la dernière séance décisive, la peur l'avait soudainement quitté. Elle avait été remplacée par la curiosité. Au moment où il affronta les inévitables interviews, il était de bonne humeur, surpris de la facilité avec laquelle il débitait les formules : croissance, expansion, conciliation, autonomie tarifaire, corrélation des intérêts, regard vers le passé, regard vers l'avenir, le terrain commun des débuts — ce qui lui permettait de parsemer quelques détails autobiographiques discrets, son rôle dans le développement d'une presse démocratique — les avantages et les dangers de la taille, le rôle inestimable tant de la main-d'œuvre que des syndicats, luttant non pas en confrontation mais côte à côte. Une grande partie de ce qu'il disait avait en fait paru assez convaincant même à ses propres oreilles, bien que les analyses incisives de Rolf et les prédictions pessimistes de Kortschede commencent à acquérir de plus en plus de crédibilité malgré les prémisses fondamentalement différentes sur lesquelles elles reposaient. Il avait pris plaisir à tisser des allusions à l'histoire, voire à l'art, aux cathédrales et à Menzel, à Bismarck et à Van Gogh, dont l'énergie sociale (ou peut-être même socialiste naissante) et le zèle missionnaire avaient trouvé leur exutoire dans l'art ; Bismarck et Van Gogh comme contemporains : de brèves observations réfléchies sur ce thème ajoutaient de la couleur aux déclarations purement économiques qu'on attendait de lui. Il avait pu retrouver une élégance apparemment improvisée qui, plus de quarante ans plus tôt, s'était avérée si utile dans le séminaire de Truckler et qu'il avait ensuite pu exploiter lors de nombreuses conférences de rédaction, mais qu'il n'avait jusqu'à présent jamais réussi à sortir en public.

Ce qu'il disait, en improvisant, sortait presque automatiquement, préfabriqué, lui permettant de penser à autre chose, de déterminer à quel moment sa peur l'avait soudain quitté : très probablement au moment où il avait pris conscience de l'inévitabilité de son élection. Cela le propulserait dans une position où sa peur aurait dû s'intensifier, et — c'est ce qu'il pensait tout en accordant encore une interview — l'instinct lui avait dit que la meilleure solution était de n'avoir aucune peur plutôt que davantage. Aucune peur, seulement de la curiosité ; la peur qui l'avait accablé pendant des mois, la peur pour sa vie, pour la vie de Käthe, pour celles de Sabine et de Kit, avait disparu. Bien sûr, ils l'auraient, probablement même le tueraient, et il ne restait plus que le suspense de se demander : qui, et comment ? Et ce qu'il ressentait pour Sabine s'était transformé de peur en inquiétude. Il avait des raisons de s'inquiéter pour l'enfant.

Ces derniers mois, sa peur s'était presque entièrement concentrée sur des questions techniques, des mesures de sécurité. L'inquiétude avait été supplantée ; ce n'était désormais plus la peur de quelque chose, mais la peur pour : pour Sabine, et pour Herbert, pour les folies de Käthe, et le moins de tous — ce qui le surprenait — pour Rolf. La dévotion religieuse extrême de Sabine l'avait toujours troublé, il avait aussi éprouvé de l'envie, et ce Fischer, son gendre, dont la puérilité les avait tous trompés — mais pas lui, même Käthe l'admettait, pas lui — n'était pas le bon partenaire pour elle. La rouerie avec laquelle il utilisait Sabine et leur enfant à ses propres fins aurait dû leur ouvrir les yeux à tous. Quant à Käthe, un administrateur aurait simplement dû être nommé pour s'occuper de son argent : elle donnait à tout le monde sans rien se refuser à elle-même, et un jour — bientôt, le craignait-il — elle allait se casser la figure de façon terrible.

Tout cela traversait son esprit tandis qu'on lui tendait des microphones comme des grenades à main, tandis que les projecteurs éblouissants étaient braqués sur lui. Amplanger avait coordonné et minuté les interviews avec une grande précision, veillé à ce qu'il y ait de l'eau minérale et du café à disposition, gardé de l'eau de Cologne prête — tout cela circulait dans son esprit sur une double voie, et même les questions gênantes concernant sa famille ne parvenaient pas à le déconcerter. Tandis que "sur la voie arrière de ses pensées" il continuait à ruminer les soucis derrière sa peur technique, au premier plan il se demandait s'il était possible de parler de "sérénité inquiète", alors qu'on l'interrogeait sans égard pour ses sentiments sur Rolf, Veronica, Holger, et même Heinrich Beverloh (ne savaient-ils pas encore qu'il avait maintenant un deuxième petit-fils prénommé Holger ?). Il affichait une détresse sincère et profonde face au chemin choisi par Veronica, ne se laissait pas piéger pour se distancer de Rolf (bien qu'ils aient tous plus ou moins essayé de lui mettre les mots dans la bouche), ne niait pas les fautes de son fils, soulignait le fait que celui-ci avait payé sa dette, et admettait aussi son inquiétude sérieuse, profonde pour Holger (l'aîné, ils ne savaient manifestement encore rien de Holger le cadet).

Cette fonction à double voie, qu'on aurait aussi pu appeler schizophrénie induite par les médias, commençait à l'amuser : il était possible de débiter des réponses même à des questions délicates tout en pensant à Sabine, qui avait manifestement été choquée — probablement par Kohlschröder, comment autrement ? — et poursuivait désormais son culte de la Madone avec plus de ferveur, plus d'intensité que jamais. Ce qu'il trouvait difficile, tout en ayant l'air d'improviser dans les micros d'un ton saccadé entrecoupé de petits raclements de gorge discrets, c'était d'abandonner le rêve qu'il chérissait depuis si longtemps : Kit, petite fille ou jeune femme, dans le manoir, dans le parc, dans les couloirs, nourrissant les canards, dans l'orangerie — et il ne pouvait se résoudre à couper définitivement ce film — ce rêve, ce jeu qui, selon la prédiction dévastatrice de Kortschede, ne serait désormais jamais joué ; jamais Kit — même à dix ans — ne se promènerait dans le manoir, n'y vivrait, jamais.

En arrière-plan, la conférence se dispersait, les gens prenaient leurs derniers verres, les chauffeurs transportaient les valises dans la cour, les membres du conseil sirotaient les restes froids de leur café, applaudissant quand, à leur avis, il venait de conclure avec succès une interview importante. Entre deux interviews, son prédécesseur Pliefger tenait absolument à se précipiter vers lui. Avec sa condescendance habituelle (l'acier condescendant envers l'édition, rien de personnel, juste une question de branches d'industrie différentes) et une expression de surprise si grande qu'elle en était presque insultante (comme s'ils l'avaient vraiment pris pour un demeuré sénile), il dit, en lui secouant énergiquement la main : « Première classe, mon cher Tolm, vraiment remarquable, nous avons toutes les raisons de nous féliciter de votre élection. » Et Kliehm, le partisan de Zummerling, afficha une telle stupéfaction devant l'éloquence de Tolm que cela frisait vraiment l'insulte..."

"Frauen vor Flusslandschaft" (Femmes devant un paysage fluvial : roman en forme de dialogues et de monologues)

1985 (dernier roman publié du vivant de Böll, quelques mois avant son décès le 16 juillet 1985),

un roman expérimental et puissant, souvent considéré comme le testament littéraire et politique de Böll, plonge au cœur de l'élite politique et économique ouest-allemande des années 1970-1980 (les "années de plomb"). Il se présente comme une série de dialogues et de monologues, presque exclusivement parlés par des femmes – épouses, maîtresses, secrétaires, filles – gravitant autour de trois hommes puissants et corrompus : un politicien (Jochen), un industriel (Robert) et un syndicaliste véreux (Willi). Le "paysage fluvial" (le Rhin) sert de toile de fond immobile et indifférente à leurs conversations, qui tournent autour des secrets, des scandales, des trahisons, des meurtres dissimulés, de l'argent sale et du poids écrasant du passé nazi que ces hommes cherchent à enterrer. L'action dramatique est absente, remplacée par la révélation progressive, à travers les paroles souvent triviales, allusives ou mensongères des femmes, de l'étendue de la corruption morale et matérielle qui ronge cette société.

C'est une charge violente contre la collusion entre le pouvoir politique (tous partis confondus), l'argent (l'industrie) et les syndicats gangrenés dans l'Allemagne d'après-guerre. Böll dénonce la continuité des élites malgré la défaite nazie, la corruption généralisée, la violence d'État (évoquée), et l'amnésie collective.

Le Rhin, paysage fluvial majestueux et éternel, contraste violemment avec la bassesse et la corruption des conversations. Il symbolise l'indifférence de la nature et de l'histoire face aux turpitudes humaines, mais aussi peut-être une forme d'espoir ténu ou de jugement muet.

Absence de héros, omniprésence du mal : Il n'y a pas de personnage positif. Tous sont compromis à des degrés divers. L'atmosphère est étouffante, marquée par la culpabilité refoulée (héritage nazi), la peur, la lâcheté et la déshumanisation engendrées par le pouvoir et l'argent.

Chapitre 1 - Terrasse couverte et spacieuse d’une villa de grands bourgeois du début du siècle entre Bonn et Bad Godesberg, par une matinée de fin d’été. Vue sur l'autre rive du fleuve où l'on aperçoit de grandes villas derrière cette végétation typique des bords du Rhin, faite de bosquets et de buissons. La table du petit déjeuner est dressée pour deux personnes. Erika Wubler en peignoir, le journal a portée de main, est en train de lire quelques feuilles manuscrites, quand Katharina fait son entrée avec le café. Elle pose la cafetière sur la table.

ERIKA WUBLER lève les yeux : Merci. Je ne prendrai pas d’oeuf. Que fait mon mari? Est-il levé?

KATHARINA RICHTER : Il est dans la baignoire et boit son café. Monsieur... votre mari m’a demandé de sortir votre tailleur gris et de lui donner un coup de fer... Il dit aussi que votre collier de corail irait très bien avec.

ERIKA WUBLER rit : Certes, il a du goût et ce n’est rien de le dire. Si jamais vous avez besoin d’un conseil, je veux dire, d’ordre vestimentaire... (Et, comme Katharina veut se retirer :) Un instant s’il vous plait. Ne sortez pas l’ensemble ; aujourd’hui, je ne m’habillerai pas.

KATHARINA RICHTER, d’une voix hésitante: La grand- messe à la cathédrale. Je veux dire, la cérémonie à la mémoire d’Erftler-Blum...

ERIKA replie les feuilles manuscrites : Je n'irai pas à la grand-messe. N’en parlez pas à mon mari. (Elle pose les feuilles :) Je viens de lire votre dossier. Je ne devrais pas l'avoir entre les mains, mais je me le suis procuré... J’aime à connaitre ceux qui m’entourent. Vous comprenez bien, j'espére, que, si vous travaillez chez nous, vous devrez subir les vérifications des gens de la Sûreté.

KATHARINA : Naturellement. Dans cette maison où...

(Elle s’interrompt.)

ERIKA : Où circulent tant de gens et où il se dit tant de choses. Savez-vous que les gens de la Sûreté nous ont déconseillé de vous engager ?

KATHARINA : Oui. Je m’en doute. Je... (Elle hésite.) Je voudrais vous remercier de m’avoir engagée malgré tout. Au nom de Karl aussi. D’ailleurs, c’est bien à lui que je dois d’être ici, non?

ERIKA la regarde de plus près : Oui, en effet. Mais grâce à d’autres aussi — à mon mari par exemple.

KATHARINA : Et vous ?

ERIKA opine du chef : Oui, un peu. Je ne peux pas penser un seul instant que Karl aurait vécu pendant des années avec quelqu’un à qui je ne pourrais pas me fier. Du reste, (elle lui montre le dossier) moi je n’ai rien trouvé là-dedans qui puisse me rendre méfiante. Vous êtes serveuse de profession, vous avez travaillé comme femme de chambre dans des hôtels... vous avez suivi des cours du soir, passé votre bac, puis vous avez fait des études, et vous avez un enfant... de Karl, n’est-ce pas?

KATHARINA : Oui, de Karl. Il a quatre ans, et nous lui avons donné le prénom du père de Karl.

ERIKA rit : Oui, je l'ai lu, la. C’est démodé. Qui, de nos jours, appelle encore son enfant Heinrich. (Elle tapote le dossier du doigt.) Il y a bien sûr ces quelques manifestations auxquelles vous avez pris part...

KATHARINA : Et le vol que j’ai commis.

ERIKA, indifférente : Oui, j’ai vu. Vous estimiez que cet argent vous était dû. C’est peut-être d’ailleurs la pure vérité.

KATHARINA : Oui, en effet. II s’agissait d’heures supplémentaires. Ils ont essayé de me gruger.

ERIKA : A une certaine époque, moi aussi j’ai volé. Et chaque fois que j’en avais l’occasion. C’était pendant la guerre. J’avais été incorporée dans la Wehrmacht et on m'avait placée à un poste qui correspondait à ma formation de vendeuse de chaussures. Alors j’ai dérobé des chaussures, des bottes, toutes sortes d’articles en cuir. Je ne me suis jamais fait pincer, heureusement car ça aurait pu mal tourner : sabotage, vol des biens de l’armée. J’avais faim, comme d’ailleurs mon mari quand il venait en permission. Lui aussi, il a volé. (A voix basse, souriante :) Seulement ne le répétez pas. Même après la guerre j’ai volé, chez les Ricains au casino. Moi aussi j’estimais que cela m’était dû - des cigarettes et du chocolat -, pour mon mari, il était étudiant, il avait faim et il manquait de cigarettes. Mais ce n’est pas vraiment de ¢a qu’il s’agit : est-ce que vous écoutez aux portes ?

KATHARINA : Non, mais j’ai des oreilles pour entendre.

ERIKA : Et vous êtes bavarde ?

KATHARINA hésite, très embarrassée : Je n’ai aucun secret pour Karl... (Katharina secoue la tête. Erika la regarde, effrayée.) Non, ne vous en faites pas, il ne s’agit pas de choses politiques. C’est seulement qu’il vous est très attaché, à vous et à M. Wubler, et il veut tout simplement savoir comment vous allez.

ERIKA soupire : Et comment allons-nous ?

KATHARINA Sourit : Bien, je pense. Et, (elle montre le journal) il lit bien entendu ce qu’il y a dans le journal et nous en parlons, tout naturellement...."

«Tout dans ce roman est fiction, hormis le lieu où se déroule l'action », nous avertit Heinrich Böll. « Que le lieu ne se sente pas visé, il est innocent. » Le lieu, c’est Bonn aujourd’hui. Non pas comme le centre où se décide la politique du jour, mais sous l’angle intime : le réseau des relations humaines et des intrigues, derrière les coulisses de la représentation officielle. Mais c’est aussi du malaise, de la révolte de femmes, épouses ou compagnes de politiciens allemands, qu’il s’agit ici. C’est à travers leur vision des choses, leur évocation du passé que l’auteur nous décrit la vie d’un des grands partis au pouvoir et de ceux qui sont les véritables maitres du jeu politique, les banquiers, dont la puissance et l’argent amassés de facon criminelle sous le nazisme dominent encore l’Allemagne d’aujourd’hui.

".. Erika Wubler a soixante-deux ans, Eva Kreyl-Plint trente-six. Elisabeth Blaukramer (surnommée la premiére à Blaukramer ») en a cinquante-cinq ; elle est assez grande, blonde, elle n’est pas mal soignée, mais on a toujours plus ou moins l'impression qu’elle n’est jamais tout à fait « habillée », et c’est plus que de la simple négligence, il y a tantôt un bouton, tantôt une tirette qu’elle a oublié de fermer. Elle est plus corpulente que sa démarche ne le laisse supposer. Il peut se faire qu’elle enfile la chaussure gauche d’une paire, la droite d’une autre. Mme Dumpler, médecin, a la trentaine bien sonnée et passe plutôt inaperçue. Adelheid Kapspeter, du même âge qu’Eva Kreyl-Plint, s’habille délibérément comme une petite-bourgeoise. Quant à Katharina Richter, trente ans, elle est employée de maison, mais elle ne porte pas de tablier pour autant, et il émane d’elle une élégance difficile à définir et qui l’apparente à Eva Kreyl-Plint. Toutes deux pourraient être speakerines à la télévision. Trude, « la deuxième à Blaukramer », appartient a cette catégorie de femmes qui se méprennent sur leur jeunesse (ou qui se laissent berner par les flatteries de leur entourage) : elle a quarante-deux ans, mais s’habille comme une femme qui en aurait à peine trente. Elle succombe à toutes les modes, sans en laisser passer une seule ; et cela lui donne en tout état de cause une sorte de vulgarité qui n’en est pas vraiment une. Elle n’a jamais compris la différence entre seins a l’air et décolleté, et sa poitrine est de fait tellement plantureuse que cette exhibition mérite d’être désignée comme étant « déplacée ». La plus jeune de ces dames, Lore Schmitz, a vingt ans, elle s’habille mode mais avec discernement, et nullement punk, pas même dans sa coiffure. On pourrait la prendre pour une étudiante, une employée de banque, une vendeuse. Elle ne paraîtrait déplacée dans aucun environnement social ou professionnel, ni même dans ces soirées où I’on reçoit des dignitaires ecclésiastiques."

Ces femmes, ainsi que quelques autres, se refusent à cautionner par leur silence les menées crapuleuses de leurs compagnons. Car, à force de calomnies, de limogeages, de scandales, l'Etat glisse vers un pouvoir de plus en plus autoritaire. Leurs efforts réussiront-ils?

Dans son dernier roman achevé juste avant sa mort en 1985, la vision de Heinrich Boll est extrêmement pessimiste. Il n’y a pas d’avenir pour l’Allemagne tant que ses dirigeants se dévoreront entre eux, tant qu’ils manipuleront le passé, tant que la religion ne servira qu’a conforter la bonne conscience et les intérêts d’une élite financière.

C’est en 1940 que Günter Grass tente son premier roman ; il a treize ans. À mesure qu’il mûrit après la Seconde Guerre mondiale, où il servit brièvement comme mitrailleur de char adolescent dans la Waffen-SS d’Hitler - un fait qu’il garderait secret pendant plus de six décennies -, il lutta pour composer de la poésie et des pièces de théâtre, mais fut intimidé par le critique Theodor Adorno qui disait que c’était « barbare d’écrire un poème après Auschwitz ». Comme d’autres jeunes écrivains politiquement actifs de sa génération, Grass pensait que la langue allemande elle-même avait été corrompue par le nazisme, et que l’écriture dans l’ombre de ses horreurs ne pouvait être rachetée que « en devenant mémoire et en empêchant le passé de prendre fin ». comme il l’expliquerait dans la conférence qu’il a donnée après avoir reçu le prix Nobel en 1999.

Puis Günter Grass fit une irruption fracassante sur la scène littéraire internationale avec la publication de "Die Blechtrommel" en 1959, traduit dans le monde entier, suivront plus de 18 autres romans, récits et essais. Il assume dans ce roman sa singulière responsabilité en faisant appel à la fantaisie et à l’invention sauvage pour prouver que le souvenir est un organisme insidieux à la fois familier et monstrueux, et beaucoup plus insaisissable que ne le suggèrent les faits réels de l’histoire...

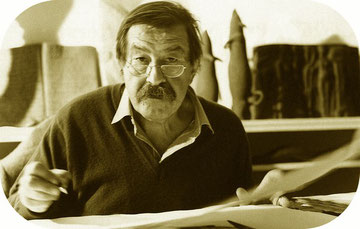

Günter Grass (1927-2015)

Günter Grass vient d’un endroit qui n’existe plus : la reconnaissance définitive de la frontière Oder-Neisse, qui implique pour moi la perte de mes racines, est l’un des tributs à payer pour les crimes que nous avons commis contre l’humanité, écrira-t-il en 1995. "De 10 à 14 ans, j'ai été enrôlé dans les Jeunesses hitlériennes à l'âge où l'on est très réceptif, très impressionnable. J'étais fasciné. J'ai marché, chanté, braillé... A 16 ans j'étais soldat, puis à 17, blessé et fait prisonnier par les Américains. C'était en 1945. Je fus épouvanté lorsque j'ai pris conscience de l'ampleur des crimes. Avec le recul du temps, en vieillissant, la honte de cette adolescence abusée s'accroît en moi, en même temps qu'augmente le sentiment d'incapacité à surmonter ce passé." Grand questionneur de l'histoire allemande, Günter Grass appartient à la génération sur laquelle pèse le poids du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale : se décrivant lui-même comme un Spätaufklärer ("un homme des Lumières attardé"), il entre prend, en intellectuel engagé, de mettre à jour cet enchevêtrement des racines du bien et du mal qui caractérise tant l'histoire allemande que son histoire personnelle. "L’homme qui vous parle n’est donc ni un antifasciste éprouvé ni un ancien national socialiste : plutôt le produit hasardeux d’une génération née à moitié trop tôt et infectée à moitié trop tard". Auteur d'une oeuvre prolifique, si ses thématiques peuvent sembler relativement réduites et son omniprésence médiatique souvent éructante quelque peu lassante, on lui reconnaît un style narratif d'une grande inventivité, dont un de ses traducteurs français, Bernard Lortholary, porte témoignage : "sa langue est d’une richesse et d’une virtuosité incroyables. Elle est charnue, débordante, baroque, absolument admirable. Tout en restant accessible au grand public, contrairement à celle d’un Arno Schmidt. S’il fallait le comparer à un Français, ce serait Céline..."

Né à Dantzig de parents germano-polonais, Grass, après avoir été mobilisé à l'âge de 17 ans (1944), fut fait aussitôt prisonnier par les Américains ; libéré deux ans plus tard, il survécut d'abord comme ouvrier agricole puis comme mineur, devint étudiant en arts plastiques à Düsseldorf chez Karl Hartung, et tenta de gagner sa vie comme sculpteur. Entré au Groupe 47 (1955), il débuta en littérature avec des poèmes et des pièces de théâtre. C'est son premier roman, "le Tambour" (1959), qui le révéla au grand public ; cette œuvre allégorique, picaresque, nourrie des souvenirs de sa ville natale, allait constituer le premier volet d'une trilogie poursuivie avec "le Chat et la Souris" (1961, et "les Années de chien" (1963). Cynique et provocante, son œuvre, écrite dans une langue exubérante, truffée de grossièretés lyriques et de métaphores, attaque avec efficacité les incohérences et les mensonges du monde moderne : "Une rencontre en Westphalie" (1979), invite les intellectuels allemands à redécouvrir leur identité dans le foisonnement culturel de l'époque baroque. Il poursuit avec des romans qui témoignent de son engagement dans les mouvements pacifistes et écologistes, "les Enfants par la tête" (1980), où il met en scène un couple d'enseignants contestataires obnubilés par la famine du tiers monde. En 2006, il crée la polémique en avouant dans "Pelures d'oignons" avoir été enrôlé dans une unité SS à la fin de la guerre.

Le Tambour (Die Blechtrommel, 1959)

L’époque : 1900-1954 ; la nation : l’Allemagne des bords de la Baltique ; le héros : un nain, qui sous les apparences de l’enfance a la maturité d’un adulte. En tapant sur son tambour, Oscar Matzerath bat le rappel de ses souvenirs, ceux de sa famille et de son pays. Ainsi voit-on grouiller un univers grotesque et mystérieux dont la logique n’est pas de ce monde, mais qui éclaire le monde et les hommes mieux que le cerveau humain. Dans un registre torrentiel, Grass réussit un portrait de l’époque, à travers 50 ans d’histoire européenne que l’on peut considérer comme le document littéraire de la langue allemande à la fois le plus insolite et le plus audacieux depuis la guerre...

"La jupe en cloche

D’accord : je suis pensionnaire d’une maison de santé. Mon infirmier m’observe, me tient à l’œil ; car il y a dans la porte un judas, et l’œil de mon infirmier est de ce brun qui ne peut me radiographier car j’ai, moi, les yeux bleus.

Donc mon gardien ne saurait être mon ennemi. Je lui ai porté quelque affection ; quand l’espion embusqué derrière la porte entre dans ma chambre, je lui raconte des fragments de ma vie, pour qu’il me comprenne en dépit du judas. Le brave homme semble goûter mes récits, car à peine lui ai-je fait avaler une couleuvre que, pour se faire connaître à son tour, il me montre sa dernière création de ficelle nouée. Qu’il soit un artiste, c’est à voir. Une exposition de ses œuvres serait cependant bien accueillie de la presse : voire, elle attirerait quelques acheteurs. Il noue de vulgaires ficelles qu’il ramasse, après la visite, dans les chambres de ses patients et qu’il démêle ; il en fait des avortons cartilagineux complexes, les plonge dans le plâtre, les laisse se solidifier et les larde d’aiguilles à tricoter pour les fixer à de petits socles de bois.