- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

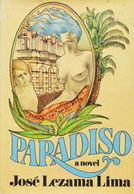

Boom latinoamericano - Alejo Carpentier (1904-1980, Cub.), "El reino de este mundo" (1949, Le Royaume de ce monde), "Los pasos perdidos" (1953, Le Partage des eaux), "El acoso" (Chasse à l'homme, 1956), "Guerra del tiempo" (Guerre du temps, 1958), "El siglo de las luces" (1962, Le Siècle des Lumières), "El arpa y la sombra" (1979) - Guillermo Cabrera Infante (1929-2005, Cub.), "Tres tristes tigres" (1967) - José Lezama Lima (1910-1976), "Paradiso" (1966) ..

Last update: 03/11/2017

Avec "El Reino de este mundo" (Le Royaume de ce monde), l'écrivain cubain Alejandro Carpentier déclare non seulement, en 1949, la guerre à un surréalisme européen qui n'avait désormais plus rien à offrir, mais en vient à considérer que pour un romancier sud-américain, la technique dite du "real maraviloso" (réalisme magique) est la seule possible pour décrire l'expérience de ce continent qui vit une confrontation quotidienne de sa pensée symbolique et de la pensée technique modernisatrice qu'on lui impose. Il ne s'agit pas pour cette pensée symbolique de constituer un monde alternatif, mais de laisser surgir dans l'univers réaliste ces éléments surnaturels, étranges, inexplicables que la mémoire rationnelle élimine, minimise ou modifie. Elle ne se pense que dans et par l'extraordinaire, et dans le quotidien de l'existence. Il s'agit de plus, d'un point de vue d'auteur, de prendre en charge ce que toute une tradition littéraire descriptive et imitative qui dominait alors en Amérique latine, comme les courants du romantisme, du modernisme et du costumbrisme, ou plus tard l'esthétique moderniste, ignorait totalement, cet univers si lointain d'une "réalité" latino-américaine que l'on retrouve si singulièrement dans la culture indienne. L'étrange et le merveilleux côtoient l'histoire, le politique, la violence et la misère. Le cubain Alejo Carpentier et l'Argentin Jorge Luis Borges font figures de précurseurs, mais c'est le Colombien Gabriel Garcia Marquez qui va porter ce "réalisme magique" à son plein épanouissement dans les années 1960 et 1970, coïncidant par ailleurs avec la génération du boom latino-américain...

Dans son court chef-d'œuvre, "El reino de este mundo", Alejandro Carpentier mêle à une histoire étudiée avec minutie une série de transformations anthropomorphiques et de juxtapositions métaphoriques, qui vont lui permettre d'atteindre son idéal d'une "réalité merveilleuse", pour donner naissance à une nouvelle forme de fiction du "merveilleux au sein du réel". C'est un récit historique relativement simple qui retrace les événements de la seule révolution d'esclaves réussie. Situé à Saint-Domingue, une île qui devait se transformer en 1803 en Haïti, première république noire d'anciens esclaves, le roman suit le destin de Ti Noël, son personnage principal. Servant l'une des grandes familles blanches avant la révolution, il noue une amitié intense avec Macandal, leader mandingue d'esclaves marrons avant d'assister à son exécution et à son apothéose vaudou. Après l'avènement de la révolution, Ti Noël est à nouveau esclave au sein de l'immense main-d'œuvre que le dictateur noir, Henri Christophe, a conscrite afin d'ériger son palais au sommet d'une montagne. Le roman se conclut par le récit fantasmagorique de la chute de Christophe, le sac de Sans-Souci et la mort de Ti Noël...

Alejo Carpentier (1904-1980)

"Mucho me interesaba observar el vuelo de las aves de la tierra y del mar, pues estas suelen ser más avisadas que el hombre en

escoger los rumbos que le convienen.." - Natif de La Havane, d'un père français et d'une mère russe, émigrés en 1902 à Cuba, toute la vie d'Alejo Carpentier, si sensible à la littérature et

à la musique, fut marquée par les dictatures et les régimes autoritaires. Son enfance coïncide avec les premières années de la jeune République Indépendante de Cuba, suite à la défaite de

l'Espagne dans sa guerre contre les Etats-Unis. En 1926, Alejo Carpentier voyage au Mexique et fait la connaissance de Diego Rivera. Mais dès 1927, il est emprisonné pendant sept mois pour avoir

signé un manifeste s'opposant au dictateur Machado, et c'est par l'intermédiaire du poète Robert Desnos qu'il quitte Cuba pour la France, y reste onze années et fréquente les surréalistes, le

"merveilleux" d'André Breton, Leiris, Artaud, Prévert, Vitrac, Paul Eluard, Pablo Picasso, puis c'est en Espagne, celle de Federico García Lorca, Rafael Alberti Merello, José Bergamín et Pedro

Salinas, qu'il apprend la défaite de Machado à Cuba. En 1937, il regagne Cuba résolu "à peindre le monde l'Amérique". Le "réalisme magique", son long séjour au Venezuela (14 ans) et sa prose

classico-baroque forment la matière de ses romans à partir de 1949 : "Los pasos perdidos" (Le Partage des eaux, 1953), journal imaginaire d'un musicien cubain qui essaie de définir la vraie

relation établie entre l'Espagne et l'Amérique après la conquête espagnole, "El reino de este mundo" (Le Royaume de ce monde, 1948), qui traite de la révolution haïtienne et du tyran Henry

Christophe qui prit le pouvoir à Haïti en 1811, "El Siglo de las Luces" (Le siècle des Lumières, 1962), roman historique dont l'action se situe dans les Antilles à l'époque révolutionnaire,

"El acoso", "El Derecho de Asilo", "El recurso del método", "Concierto barroco" (1976), dans lequel il expose ses opinions sur le mélange des cultures en Amérique latine, "El arpa y la sombra"

(1979). Entre-temps, il aura intégré définitivement à Cuba en 1959, sur les pas du triomphe de la Révolution cubaine, pour être nommé administrateur général de la Editorial de Libros Populares de

Cuba y el Caribe....

"El reino de este mundo" (1949, Le Royaume de ce monde)

Les données historiques qui servent de point de départ à ce roman - la révolte des Noirs de Saint-Domingue, suivie de l'exil des colons à Santiago de Cuba ; le gouvernement du général Leclerc, beau-frère de Napoléon ; le surprenant royaume noir de Henri-Christophe - ne doivent pas nous égarer sur son véritable sens.

C'est une chronique par certains côtés ésotérique sur quoi plane l'atmosphère maléfique du Vaudou. Mackandal, le sorcier manchot, envoûte tous les animaux de l'île et les fait périr. Les colons ne tardent pas à subir le même sort. L'envoûtement se mêle à la farce et le ridicule s'achève dans le sang. L'image de la belle Pauline Bonaparte faisant masser son corps admirable par le noir Soliman se détache sur ce fond d'incendie et de meurtres ...

"... QUE LA MAIN TROUVAIT - Inutilisable à des travaux importants, Mackandal fut employé à gardé les troupeaux. Il faisait sortir les vaches des étables avant l'aube et les menait à la montagne, sur les flancs ombreux de laquelle poussait une herbe épaisse qui restait couverte de rosée jusqu'à une heure avancée du matin. A force d'observer la lente dispersion des bêtes qui paissaient enfoncées dans les trèfles jusqu'au ventre, il lui était venu un curieux intérêt pour l'existence de certaines plantes toujours dédaignées.

Couché à l'ombre d'un caroubier, s'appuyant sur le coude de son bras sain, il fourrageait avec sa main unique dans les herbes connues à la recherche de tous les produits de la terre qu'il avait dédaignés jusqu'alors. Il découvrait avec surprise la vie secrète d'espèces singulières qui affectionnaient la dissimulation, la confusion, le camouflage, amies du petit monde cuirassé qui esquivait les chemins des fourmis. La main cueillait des alpistes inconnus, des câpres, des piments minuscules, des lianes qui tendaient leurs filets entre les pierres, des plantes solitaires aux feuilles velues qui transpiraient la nuit ; des sensitives qui se rétractaient au simple son de la voix humaine ; des capsules qui éclataient, à midi, avec un bruit sec d'ongles écrasant une puce; des lianes rampantes qui s'enchevêtraient, loin du soleil, en fouillis baveux. Il y en avait une qui produisait des brûlures et une autre qui faisait enfler la tête de celui qui se reposait à son ombre.

Mais à présent Mackandal s'intéressait davantage encore aux champignons. Champignons qui sentaient le vermoulu, la fiole, le souterrain, la maladie ; où poussaient des oreilles, des langues-de-bœuf, des carnosités rugueuses; qui se couvraient d'exsudations, ouvraient leurs parasols tigrés dans des grottes sombres, habitat de crapauds qui regardaient ou dormaient, les yeux fixes. Le Mandingue écrasait la chair d'un champignon entre ses doigts, portant ensuite à ses narines une odeur de poison. Puis il faisait flairer sa main par une vache. Quand la bête écartait la tête avec des yeux effrayés, respirant profondément, Mackandal allait chercher d'autres champignons de la même espèce; il les gardait dans une bourse de cuir brut qu'il portait suspendue à son cou.

Sous prétexte de baigner les chevaux, Ti Noël s'éloignait fréquemment de l'habitation de Lenormand de Mézy, pendant de longues heures, pour rencontrer le manchot. Tous deux se dirigeaient alors vers la limite de la vallée, là où le terrain devenait accidenté, et où la pente des montagnes était creusée de grottes profondes. Ils s'arrêtaient chez une vieille femme qui vivait seule, bien qu'elle reçût la visite de gens venus de très loin. Plusieurs sabres pendaient aux murs, au milieu de drapeaux rouges, aux hampes pesantes, de fers à cheval, d'éclats d'aérolithes et de cuillères fouillées attachées avec des fils de fer, mises en croix afin d'éloigner le baron Samedi, le baron Piquant, le baron La Croix et autres maîtres de cimetières. Mackandal montrait à la Maman Loi les feuilles, les herbes, les champignons, les simples qu'il portait dans sa bourse. Elle les examinait avec soin, pressait et sentait les uns, jetait les autres.

On parlait parfois d'animaux remarquables qui avaient eu une descendance humaine. Et aussi d'hommes que certaines prières dotaient de pouvoirs de lycanthrope. On savait que des femmes violées par de grands félins avaient changé la nuit la parole pour le rugissement. Une fois la Maman Loi se tut d'étrange façon au plus beau de son récit. Répondant à un ordre mystérieux, elle courut à la cuisine, plongea ses bras dans une marmite remplie d'huile bouillante. Ti Noël remarqua que son visage reflétait une froide indifférence, et, chose plus étrange, que ses bras, quand elle les retira de l'huile, n'avaient pas d'ampoules ni de trace de brûlures malgré l'horrible grésillement de friture qu'on avait entendu. Comme Mackandal semblait accepter la chose avec le plus grand calme, Ti Noël fit un effort pour cacher sa surprise. La conversation se poursuivit doucement entre le Mandingue et la sorcière, coupée de longues pauses au cours desquelles ils regardaient au loin..."

L'intrigue plonge donc le lecteur dans l'atmosphère colorée de Cap Français, à Saint-Domingue, à l'aube du XIXe siècle. Ti Noël, l'esclave noir, parcourt la ville avec son maître, M. Lenormand de Mézy, et c'est là prétexte à Carpentier pour l'une de ces descriptions- fourmillantes et baroques à souhait dont il a le secret. Le retour à la plantation souligne l'étrange coexistence du monde arriéré et superstitieux des Noirs, soumis au Vaudou et à son grand prêtre le sorcier Mackandal, avec le monde raffiné mais décadent des colons blancs. Mackandal, dont le bras a été broyé par mégarde dans un étau, s'enfuit et jette un sort au domaine de Mézy, bêtes et gens périssent d'un mal étrange, y compris la femme du maître. Le sorcier est repris, exécuté, mais il ressuscite et c'est comme sur son impulsion qu`éclate la révolte des Noirs de Saint-Domingue : explosion de meurtres, de pillages et de viols, qui force les colons à s'exiler à Santiago de Cuba...

La vie à Santiago est magistralement évoquée, mélange de nonchalance et de corruption, comme celle de Cap Français, que vient réveiller l`arrivée de Pauline Bonaparte et de son époux, le général Leclerc. Sensuelle, Pauline Bonaparte emplit le roman d'un envoûtement équivoque, illustré par les massages lascifs que lui fait son esclave noir, Soliman. Mais elle traverse ce monde de décomposition comme un rêve, car la mort de son époux la ramène bientôt en France.

Cependant Ti Noël, qui a perdu son maître, et erre au hasard, revient à Cap Français où il retrouve la propriété de Mézy transformée en un royaume autonome que dirige l'ancien cuisinier noir de la famille. ll s`agit du royaume d`Henri Christophe, dont Carpentier brosse un admirable tableau où se mêlent cupidité, ruse et infantilisme. Le suicide d'Henri Christophe revêt une ampleur shakespearienne, où le bruit et la fureur ne le cèdent qu`à l'épouvante dans le palais vide, disloqué, sanglant, où Soliman masse la statue de Pauline par Canova avant de devenir fou. Ti Noël, quant à lui, échappe au destin, et, revêtant les formes les plus diverses, continue Mackandal pour l'éternité.... (Trad. Gallimard, 1954).

"Los pasos perdidos" (1953, Le Partage des eaux)

Le troisième roman de Carpentier, "Le Partage des eaux", est l'une de ses rares œuvres qui ne se déroulent pas dans les Caraïbes et qui ne soient pas historiques. Carpentier y fait le récit d'un pèlerinage moderne à la recherche de son identité personnelle et des origines de la civilisation. C'est aussi le plus autobiographique de ses ouvrages. De fait, on peut voir un reflet de l'auteur en son personnage central, un musicologue et compositeur américain qui abandonne un poste confortable en Europe pour partir à la recherche d'instruments primitifs dans les profondeurs de la jungle vénézuélienne.

Sous la forme d'un journal artificiel, ce périple permet au narrateur de fuir la stérilité créative et la relation ingrate qu'il entretient avec sa femme et sa maîtresse. ll découvre dans la forêt les instruments qu'il recherche ainsi que Rosario, métisse tellurique qui le complète à la perfection. ll retrouve aussi l'inspiration qui lui permettra de terminer l'écriture d'une cantate, ce qui se serait avéré impossible dans une ville moderne. La passion et l'art étant désormais à sa portée, seule une chose lui manque: une raison de demeurer dans la jungle. Céder à la tentation du retour serait une erreur fatale, mais durant son séjour, la nature a barré la route, et le retour s'avère de toute façon impossible. La dernière scène, où l'érudit erre près d'une rivière qui ne peut rien lui apprendre, pourrait refléter la situation difficile de l'artiste contemporain perdu entre deux univers irréconciliables ...

"XXXVIII - 9 décembre. - Le soleil vient d'apparaître sur la cime des arbres quand nous abordons près de l'ancienne mine des Grecs, dont la maison est abandonnée. Sept mois à peine se sont écoulés depuis mon dernier passage, et la forêt vierge a tout recouvert. La case où Rosario et moi nous étreignîmes pour la première fois a été crevée littéralement par les plantes poussées à l'intérieur, qui ont soulevé le toit, lézardé les murs, transformé en feuilles mortes et en pourriture les fibres végétales qui dessinaient autrefois un profil de demeure. De plus, comme la dernière crue du fleuve a été particulièrement abondante, le sol a été inondé. Il a plu hors saison, les eaux n'ont pas fini de descendre à leur niveau le plus bas, et l'on voit sur les berges une frange de terre humide, recouverte des déchets de la forêt, sur lesquels voltigent des myriades de papillons jaunes si serrés les uns contre les autres qu'il suffirait de frapper avec un bâton l'un de leurs essaims pour l'en retirer tout jauni.

Devant ce spectacle, je comprends l'origine de migrations comme celle que j'avais pu voir à Puerto Anunciación, quand le ciel s'était obscurci sous un nuage interminable d'ailes. L'eau bouillonne soudain et un banc de poissons qui sautent, se heurtent, se bousculent, passe par-dessus notre barque, hérissant le courant d'ailettes couleur de plomb, de queues qui se soufflettent dans un bruit d'applaudissements. Puis, un vol triangulaire de hérons passe dans le ciel ; et comme répondant à un ordre donné, tous les oiseaux du sous-bois se mettent en chœur à élever leur tumulte.

Cette omniprésence de l'oiseau, qui place le signe de l'aile sur les terreurs de la forêt, me fait penser à la transcendance et à la multiplicité des rôles joués par l'oiseau dans les mythologies du monde que je foule. Depuis l'Oiseau-Esprit des Equimaux, le premier à croasser près du pôle, à la plus haute extrémité du Continent, jusqu'aux têtes qui volaient avec leurs oreilles en guise d'ailes sur l'étendue de la Terre de Feu, on ne voit que des côtes ornées d'oiseaux en bois, d'oiseaux dessinés sur la pierre, ou sur le sol – si grands qu'il faut les regarder du haut des montagnes –, en un défilé chatoyant de majestés de l'air ; Oiseau-Tonnerre, Aigle-Rosée, Oiseaux-Soleils, Condors-Messagers, PerroquetsBolides lancés sur le vaste Orénoque, zentzontles et quetzals, tous présidés par la grande triade des serpents à plumes : Quetzalcoatl, G'ucumatz et Cuculcan… Nous poursuivons notre navigation ; quand la touffeur de midi s'accentue sur les eaux jaunes et troubles, je montre à Simon, sur la gauche, la paroi d'arbres qui barre la rive à l'infini. Nous nous approchons et avançons lentement, à la recherche du signe qui marque l'entrée du cours d'eau. Le regard fixé sur les troncs, je cherche, à la hauteur de la poitrine d'un homme qui aurait été debout sur l'eau, l'incision des trois V superposés verticalement en un dessin qui eût pu se multiplier à l'infini. De temps en temps, la voix de Simon qui rame lentement m'interroge.

Nous allons plus avant. Mais je mets tant d'attention à regarder, à ne pas cesser de regarder, à penser que je regarde, qu'au bout d'un moment mes yeux se fatiguent à voir passer constamment le même tronc. J'ai l'impression d'avoir vu sans me rendre compte ; je me demande si je n'ai pas été distrait pendant quelques secondes ; je donne l'ordre de revenir en arrière, et je ne trouve qu'une tache claire, un simple rayon de soleil sur une écorce. Simon, toujours calme, suit mes indications sans mot dire. Le canot frôle les troncs et je dois parfois l'écarter en appuyant sur un arbre la pointe de ma machette. La recherche du signe sur cette interminable succession de troncs tous pareils me donne une espèce de mal de mer. Et je me dis cependant que mon insistance n'est pas absurde : sur aucun des arbres n'est apparu rien de semblable aux trois V superposés. Puisqu'ils existent et que ce qui est écrit sur une écorce ne s'efface jamais, nous devons les trouver. Nous naviguons une demi-heure encore.

Mais voici que surgit de la forêt un éperon de roche noire, de forme si découpée et singulière, que si nous étions arrivés jusqu'ici la dernière fois je m'en souviendrais. Il est évident que l'entrée du cours d'eau est restée en arrière. Je fais un signe à Simon qui fait virer la barque sur place et se met à redescendre le courant. J'ai l'impression qu'il me regarde avec ironie et cela m'irrite autant que ma propre impatience. Aussi, je lui tourne le dos et poursuis mon examen des troncs. Si j'ai laissé passer le signe sans le voir, maintenant que nous côtoyons le rempart végétal pour la seconde fois, il faudra bien que je l'aperçoive. C'étaient deux troncs, dressés tels les jambages d'une porte étroite. Le linteau était en feuilles, et au milieu de la hauteur, sur le tronc de gauche, la marque était incisée. Quand nous avons commencé à naviguer, le soleil nous frappait en plein. Maintenant, ramant en sens inverse, nous sommes plongés dans une ombre qui s'allonge de plus en plus sur l'eau. Mon angoisse s'accroît à l'idée que la nuit va tomber avant d'avoir trouvé ce que je cherche et qu'il faudra revenir demain. L'incident ne serait pas grave en soi, mais il me paraîtrait de mauvais augure. Tout a si bien marché dernièrement que je ne veux point accepter un contretemps aussi absurde.

Simon m'observe toujours avec un calme ironique. Il me signale enfin, pour dire quelque chose, des arbres identiques aux autres et me demande si l'entrée n'est pas là. « C'est bien possible », lui dis-je, sachant qu'il n'y a aucun signe. « Possible n'est pas un mot de tribunal », ajoute l'autre sur un ton sentencieux, et voici qu'à l'instant je tombe sur un plat-bord de la barque qui a piqué du nez dans un réseau de lianes. Simon se lève, prend la perche, et l'enfonce dans l'eau, cherchant à s'appuyer sur le fond pour faire revenir le canot en arrière.

A ce moment, la seconde que met la perche à pénétrer dans la masse liquide, je comprends pourquoi nous n'avons pas trouvé le signe ni ne pourrons le trouver : la perche, qui mesure environ trois mètres de long, n'atteint pas le fond, et mon compagnon doit couper les lianes à coups de machette. Lorsque nous reprenons notre navigation et qu'il me regarde, il voit mon visage si défait qu'il se précipite vers moi, croyant qu'il m'est arrivé quelque chose. Je me souvenais que lors de notre passage ici avec l'Adelantado, les rames touchaient le fond à tout moment. Cela veut dire que le fleuve est toujours en crue et que la marque que nous cherchons est sous l'eau. Je fais part à Simon de ma découverte. Il me répond en riant qu'il le pensait bien mais qu'il ne m'avait rien dit « par respect » ; · et puis il croyait que je tenais compte de la crue. Je lui demande, appréhendant la réponse et tout en faisant durer les mots, s'il croit que les eaux auront bientôt baissé suffisamment pour que nous puissions voir la marque comme je l'ai vue la dernière fois. « Jusqu'au mois d'avril ou de mai », me répond-il, me plaçant de cette façon devant une réalité sans appel.

L'étroite porte de la forêt vierge sera donc fermée pour moi jusque-là. Je me rends compte qu'après être sorti vainqueur de l'épreuve des terreurs nocturnes, de l'épreuve de la tempête, j'ai été soumis à l'épreuve décisive : celle du retour. Ruth, de l'autre bout du monde, m'avait envoyé les Mandataires qui un beau matin m'étaient tombés du ciel, avec leurs yeux de verre jaune et leurs cornets acoustiques suspendus au cou, afin de me dire que les choses dont j'avais besoin pour m'exprimer ne se trouvaient qu'à trois heures de vol. Et j'étais monté dans les nuages, au grand étonnement des hommes du Néolithique, pour aller chercher des rames de papier sans soupçonner que j'étais en réalité séquestré par une femme mystérieusement avertie que seuls les moyens extrêmes lui donneraient une ultime occasion de me conduire à son propre terrain. Ces derniers jours, je sentais près de moi la présence de Rosario. Parfois, la nuit, je croyais entendre sa lente respiration assoupie.

Maintenant, devant le signe recouvert et la porte fermée, j'ai l'impression que cette présence s'éloigne. En cherchant la brûlante vérité à travers des mots que mon compagnon écoute sans comprendre, je me dis que la marche à travers des chemins exceptionnels s'entreprend inconsciemment, sans que l'on éprouve la sensation du merveilleux au moment où on le vit : on parvient si loin, au-delà des sentiers battus, au-delà du monde connu, que l'homme, tirant vanité du privilège de sa découverte, se sent capable de répéter l'exploit à volonté, maître désormais de la route interdite aux autres. Il commet un jour l'erreur irréparable de redéfaire la route, croyant que l'exceptionnel peut l'être deux fois ; il revient, mais il trouve les paysages changés, les points de référence effacés, tandis que ceux qui peuvent l'informer n'ont plus même visage… Un bruit de rames me fait sursauter dans mon angoisse. Les ténèbres emplissent la forêt de denses nuées de moustiques qui bourdonnent au pied des arbres. Sans m'écouter davantage Simon s'est dirigé vers le milieu du courant pour retourner plus vite à l'ancienne mine des Grecs..." (Traduit de l'espagnol, par René L.F. Durand, Gallimard)

Le héros, un compositeur marié à une actrice, Ruth, mène à New York une vie trépidante et factice. qui a tari son pouvoir créateur. N`aimant plus sa femme, voué au vide et aux obligations, il partage son temps entre l'alcool et une jeune maîtresse, Mouche, dont les prétentions intellectuelles ne relèvent que du snobisme. L`occasion se présenté à lui de partir à la recherche d'un instrument de musique indien, en plein cœur de la forêt vierge, dans une région qui n`est pas précisée dans le roman, mais que Carpentier a révélée par la suite être située dans le cours supérieur de l'Orénoque. Il emmène sa maîtresse, surexcitée à l`idée de "la merveilleuse-aventure-chez-les-sauvages". La découverte de la nature primitive. tant dans la flore ou la faune que chez les indigènes, éblouit le héros, l'enivr,. le fait naître une deuxième fois. ll retrouve l'enfance, son animalité, avec une joie profonde, cependant que sa maîtresse au contraire, aux prises avec les éléments hostiles - une violente tempête en particulier - enlaidit, s`étiole. se décompose. Lorsque son amant tombe amoureux d`une belle Indienne, Rosario, sans chercher à le cacher, elle ne peut le supporter. Malade et atteinte de gangrène à la suite d`une blessure reçue au cours d`une rixe avec Rosario, elle est ramenée à New York...

Le récit évoque alors la vie heureuse, bienheureuse, libre. pleine, menée par le héros dans ce monde neuf, véritable paradis retrouvé où il éprouve les bonheurs les plus spontanés, où manger, boire, dormir, aimer sont ressentis comme des actes sacrés. Il se lie à des personnages pittoresques : l'Adelantado, ancien explorateur qui gouverne une ville, un prêtre missionnaire, fray Pedro, un chercheur d'or, Yannes; il découvre une cité, Santa Monica de los Venados, connaît des paysages fabuleux, traverse des épreuves qui sont autant de préludes à son "baptême", à son admission au sein de cette communauté élue d'Indiens primitifs. Mais au moment où il songe au mariage avec Rosario, un avion, parti à sa recherche, atterrit. Pensant qu'il obtiendra plus facilement le divorce sur place, il regagne New York, où sa femme et Mouche, son ancienne maîtresse, lui apparaissent sous un jour dérisoire, voire répugnant. Il n'a qu'une hâte, repartir. Lorsqu'il y parvient, le fleuve, hélas, est en crue et il doit attendre; Yannes, rencontré alors, lui apprend que Rosario, symbole de son espérance, est mariée et attend un enfant. Il n'aura été pour tous, même pour elle. que "le visiteur"...

"I - Il y avait quatre ans et sept mois que je n'avais pas revu la maison aux colonnes blanches, avec son fronton orné de moulures revêches, qui lui donnait une sévérité de palais de justice ; et maintenant, devant les meubles et les objets toujours placés au même endroit, j'avais presque la sensation pénible que le temps avait fait marche arrière. Près du réverbère, le rideau lie de vin ; là où le rosier grimpait, la cage vide. Plus loin, les ormeaux que j'avais aidé à planter aux jours des premiers enthousiasmes, quand nous collaborions tous à l'œuvre commune ; près du tronc écaillé, le banc de pierre dont j'avais tiré d'un coup de talon une résonance de bois. Derrière, le chemin de la rivière, avec ses magnolias nains, et la grille aux arabesques compliquées, selon la mode de La Nouvelle-Orléans.

Comme au premier soir, je marchai sous les arcades, écoutant le même bruit creux sous mes pas ; je traversai le jardin pour atteindre plus vite les groupes remuants d'esclaves marqués au fer, les amazones aux jupes enroulées autour du bras, les soldats blessés, en haillons, mal bandés, qui attendaient leur heure dans des ténèbres puant le mastic, le vieux feutre, les sueurs accumulées dans les mêmes redingotes. Je sortis à temps de la zone de lumière, car on entendit le coup de feu du chasseur, et un oiseau tomba sur les planches de la deuxième des trois frises. La crinoline de ma femme vola par-dessus ma tête, car j'étais précisément à l'endroit où elle entrait en scène, encombrant le passage déjà étroit.

Pour moins gêner, je m'en fus à sa loge, et là je repris conscience du temps : car tout disait bien haut que quatre ans et sept mois ne passaient pas sans briser, sans ternir, sans faner. On eût dit patinées de gris les dentelles du dénouement ; le satin noir de la scène du bal avait perdu la belle raideur qui le faisait crisser, à chaque révérence, tel un envol de feuilles mortes. Les murs mêmes de la pièce s'étaient flétris, d'être toujours touchés aux mêmes emplacements, et ils portaient les marques de leur longue vie commune avec le maquillage, les fleurs passées, les travestis. Assis à présent sur le divan qui de vert d'eau avait pris un ton vert-de-gris, j'étais consterné de penser combien dure était devenue pour Ruth cette prison de planches et d'artifices, avec ses ponts volants, ses toiles d'araignées en ficelle, ses arbres peints. Lors du début de cette tragédie de la Guerre de Sécession, quand nous avions dû aider le jeune auteur, servi par une troupe depuis peu sortie d'un théâtre expérimental, nous n'entrevoyions tout au plus qu'une aventure de vingt soirées.

Nous en étions maintenant à mille cinq cents représentations, sans que les personnages, liés par des contrats toujours prorogeables, eussent la possibilité de s'évader de l'action depuis que les impresarios, utilisant la généreuse ardeur de la jeunesse au profit de leurs grandes affaires, avaient reçu l'œuvre dans leur consortium. Ainsi pour Ruth, loin d'être une porte ouverte sur le vaste monde du Drame – un moyen d'évasion –, ce théâtre était l'Ile du Diable. Ses brèves escapades, quand on lui permettait de prendre part à des représentations de bienfaisance, sous la coiffure de Porcia ou la tunique de quelque Iphigénie, lui étaient un fort mince soulagement ; car sous une robe différente les spectateurs cherchaient la crinoline routinière, et dans la voix qui voulait être celle d'Antigone tout le monde retrouvait les inflexions de contralto de l'Arabella, qui à présent sur la scène apprenait de Booth, dans une situation que les critiques tenaient pour prodigieusement intelligente, à prononcer correctement le latin, en répétant la phrase : Sic semper tyrannis. Il eût fallu le génie d'une tragédienne incomparable, pour se défaire de ce parasite qui se nourrissait de son sang ; de cette hôtesse de son propre corps, accrochée à sa chair comme un mal sans remède. L'envie ne lui manquait pas de rompre le contrat.

Mais de telles révoltes se payaient dans le métier par un long chômage, et Ruth, qui avait commencé à dire son rôle à l'âge de trente ans, en avait trente-cinq qu'elle répétait encore les mêmes gestes, les mêmes mots, tous les soirs de la semaine, tous les après-midi du dimanche, du samedi, des jours fériés, sans compter les représentations des tournées estivales. Le succès de l'œuvre anéantissait lentement ses interprètes ; ils vieillissaient sous les yeux du public, dans leurs vêtements immuables, et quand l'un d'entre eux fut décédé d'une embolie, certain soir, peu après la chute du rideau, la troupe réunie au cimetière le lendemain avait exhibé, peut-être sans s'en rendre compte, des vêtements de deuil qui avaient je ne sais quel air suranné.

Chaque jour plus aigrie, et moins sûre de réussir vraiment dans une carrière qu'elle aimait malgré tout par un instinct profond, ma femme se laissait porter par l'automatisme du travail prescrit, de même qu'à mon tour je me laissais porter par celui de ma profession. Jadis, au moins, elle essayait de maintenir sa forme par une continuelle repasse des grands rôles qu'elle aspirait à jouer. Elle passait de Norah à Judith, de Médée à Tessa, dans une illusion de renouveau ; mais cette illusion avait été vaincue finalement par la tristesse des monologues déclamés devant le miroir.

Dans l'impossibilité de faire coïncider normalement nos vies, car les heures de l'actrice ne sont pas celles de l'employé, nous finîmes par dormir chacun de notre côté. Le dimanche, en fin de matinée, je passais un moment dans son lit, accomplissant ce que je considérais être un devoir d'époux ; mais je n'arrivais pas à savoir si mon acte répondait vraiment à un désir de Ruth. Sans doute se croyait-elle obligée de s'adonner à cette pratique physique hebdomadaire en vertu d'une obligation contractée au moment de signer notre contrat de mariage.

De mon côté, j'agissais dans l'idée que je ne devais pas ignorer la possibilité d'un besoin qu'il m'était donné de satisfaire, faisant taire ainsi, toute une semaine, certains scrupules de conscience. Il est certain que cette étreinte, bien que machinale, resserrait chaque fois des liens relâchés par la divergence de nos activités. La chaleur des corps rétablissait une certaine intimité, qui était comme un court retour à ce qu'avait été, aux premiers temps, notre foyer. Nous arrosions le géranium oublié depuis le dimanche précédent ; nous changions un tahleau de place ; nous faisions des comptes. Mais bientôt les cloches d'un carillon voisin nous rappelaient la proximité de l'heure de la claustration. Et quand je laissais ma femme sur les planches au début de la matinée, j'avais l'impression de la rendre à une prison où elle aurait purgé une condamnation à vie. On entendait le coup de feu, le faux oiseau tombait de la seconde des trois frises, et nous tenions pour terminée la vie en commun du Septième Jour.

Aujourd'hui cependant la règle dominicale avait été altérée ; la faute en était au somnifère pris au petit jour, afin d'obtenir un prompt sommeil qui ne me venait plus, comme avant, en mettant seulement sur mes yeux le bandeau noir que Mouche me conseillait.

Au réveil, je remarquai que ma femme était partie ; le désordre des vêtements à moitié tirés des tiroirs de la commode, les tubes de maquillage de théâtre jetés dans les coins, les poudriers et les flacons partout abandonnés, annonçaient un voyage inattendu. Ruth revenait de la scène, à présent, suivie par la rumeur des applaudissements, défaisant en hâte les agrafes de son corsage. Elle ferma la porte d'un coup de talon qui, à force de tant se répéter, avait usé le bois, et la crinoline jetée par-dessus sa tête s'étala sur le tapis de part en part.

Au sortir de ces dentelles, son corps blanc me fit l'effet d'une agréable révélation, et déjà je m'approchais pour le caresser, quand sur sa nudité descendit un velours qui avait l'odeur des coupons que ma mère gardait, dans mon enfance, au plus profond de son armoire d'acajou. Une bouffée de colère me monta à la tête, contre le rôle stupide qui s'interposait toujours entre nos personnes comme l'épée de l'ange des hagiographies ; contre le drame qui avait divisé notre maison, me rejetant dans celle dont les murs s'ornaient de figurations astrales, et où mon désir trouvait toujours un esprit propice à l'étreinte. Et c'était pour favoriser cette carrière en ses difficiles débuts, pour voir heureuse celle qu'alors j'aimais beaucoup, que j'avais donné un autre cours à ma destinée, recherchant la sécurité matérielle dans le métier dont j'étais aussi esclave qu'elle du sien !

Maintenant, me tournant le dos, Ruth me parlait à travers le miroir, tandis qu'elle souillait son visage inquiet des grasses couleurs du maquillage : elle m'expliquait qu'aussitôt après la représentation, la troupe devait entreprendre une tournée sur l'autre côté du pays, et c'était pour cela qu'elle avait apporté ses valises au théâtre. Elle m'interrogea distraitement sur le film présenté la veille. J'allais lui parler de son succès, lui rappelant que la fin de ce travail signifiait le commencement de mes vacances, quand on frappa à la porte. Ruth se leva, et je vis une fois de plus debout devant moi celle qui cessait d'être ma femme pour se transformer en Protagoniste ; elle accrocha une rose à sa ceinture, et, avec un léger geste d'excuse, se dirigea vers la scène dont le rideau à l'italienne venait de s'écarter en soulevant un tourbillon sentant la poussière et le vieux bois. Elle se tourna encore vers moi, en un geste d'adieu, et prit le sentier bordé de magnolias nains. Je n'eus pas le courage d'attendre l'entracte suivant au cours duquel le satin remplacerait le velours, et une nouvelle couche de maquillage s'étendrait sur la première.

Je retournai chez nous, où le désordre du départ hâtif révélait encore la présence de l'absente. Le poids de sa tête s'était imprimé sur l'oreiller. Il y avait sur le guéridon un verre d'eau à moitié bu, avec un précipité de gouttes vertes, et un livre était ouvert sur une fin de chapitre. Ma main pouvait toucher la tache encore humide d'une lotion répandue. Une feuille d'agenda, que je n'avais pas vue quand j'étais entré auparavant dans la chambre, m'annonçait le voyage inattendu : Baisers. Ruth. P.-S. Il y a une bouteille de Xérès dans le bureau. J'éprouvai une terrible sensation de solitude. C'était la première fois, en onze mois, crue ip voyais seul, hors le temps du sommeil, sans avoir sur-le-champ une tâche à remplir, sans devoir courir vers la rue avec la crainte d'arriver trop tard quelque part...."

"Le Partage des eaux" a été écrit au lendemain de la guerre. Alors que l'Occident pleure sur ses ruines, par réaction, Alejo Carpentier entreprend un roman qui dépeindra un monde que la civilisation n'a pas atteint : la grande savane du Venezuela, région découverte seulement en 1936 et qu'il visita peu après comme membre d'une mission géographique.

Le héros est un musicien dont le talent créateur est annihilé par la vie factice et dévorante de New York. Il décide de s'enfuir avec une femme, Mouche, dans la forêt vierge. Mouche ne supporte pas longtemps ce nouveau genre de vie et doit être évacuée.

Le narrateur tombe amoureux d'une Indienne, rencontre d'étranges personnages et découvre des sites enchanteurs.

Tandis qu'il se laisse prendre au charme de la vie naturelle, retrouve la joie d'aimer et de créer, un avion parti à sa recherche se pose dans la forêt, l'enlève, le ramène à la civilisation, qu'il retrouve avec un violent sentiment d'ennui et de dérision. Laissant tout, il décide de retourner chez les Indiens. Il ne reconnaît pas les lieux : les enchantements sont morts ; la Route, une fois découverte, demeure interdite.

Si le thème paraît simple, - l'homme, anéanti par la civilisation moderne, revit au contact de la nature la plus sauvage -, le héros de Carpentier ne se défait jamais de son héritage d'homme civilisé. En pleine forêt vierge, luttant contre le fleuve déchaîné, il évoque Homère, Eschyle, La Bible, Shelley. Alors même qu'il partage la vie de cette peuplade jugée arriérée, il souffre du manque de papier, car le besoin de composer le dévore. Lorsqu'il se trouve, le fusil à la main, en face d`un lépreux qui a cherché à violer une fillette, il ne peut se résoudre à le tuer, voyant en lui l'homme et non la bête, tandis que son compagnon, Marc, fils de l'Adelantado. qui a été élevé parmi les Indiens et épousera d`ailleurs Rosario, n`hésite pas un instant à abattre le coupable. Pour Carpentier, le mal qui atteint l`homme à travers la civilisation est en effet définitif. C`est une marque qui l'empêche à jamais de revenir en arrière, de rejoindre une impossible enfance. Les êtres inconscients, comme Mouche, n`en ont pas même l'idée. Ceux qui souffrent de leur existence, comme le héros du roman, ne peuvent y prétendre que d'une façon éphémère, qui aiguisera encore plus leur souffrance, leur inadaptation. Le héros perd tout par sa faute, il est l'entier responsable de son destin, esclave impuissant du monde qu'il a toujours connu, même s`il le hait. C'est pourquoi les péripéties du roman restent malgré tout sans importance. Reviennent et comptent surtout de puissants thèmes, longues phrases musicales s`intégrant à la symphonie qu'a cherché à composer Carpentier. New York, la révolution, le fleuve, la femme, le secret, autant d`hymnes développés en un dense fourmillement de sons, de couleurs. d'odeurs. de sensations. La richesse d`imagination fait de ce récit fantastique, qui est aussi vu comme un grand poème, une des œuvres les plus originales de l'auteur (Trad. Gallimard, 1955).

"El Acoso" (1958, Chasse à l'homme)

"El Acoso" a pour cadre la "longue période de désordres" qui suivit la tyrannie du président Machado (1925-1933) : "histoire de factions déchirées, quand l'idéal cède la place à la lutte pour le pouvoir à tout prix, et que les membres de l'ancien clan ne savent plus très bien qui est qui, ni pour qui ni pour quoi. Quand, écrivait Fuentes, la guerre ne se fait plus sur les champs de bataille de l'honneur militaire, mais dans les arrière-boutiques de la terreur politique". (Editions Gallimard, Trad. de l'espagnol (Cuba) par René L.-F. Durand). Le récit tient dans les quarante-six minutes que dure l'exécution de la Symphonie héroïque de Beethoven, à l'intérieur du théâtre où l'étudiant pourchassé par les camarades qu'il a dénoncé va être abattu.

"« Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il souvenire di un grand'Uomo, e dedícata a Sua Alteza Serenissima il Principe di Lobkowítz, da Luigi Van Beethoven, op. 53, N° III delle Sinfonie... ›› Et ce fut le claquement de porte qui le fit sursauter, brisant l'orgueil puéril qu'il éprouvait à comprendre ce texte. Les franges du rideau balayèrent sa tête, puis revinrent à leur place en tournant plusieurs pages du livre. Tiré de sa lecture, il associa des idées de surdité - le Sourd, les inutiles cornets acoustiques... - à la sensation qu'il avait de percevoir à nouveau le vacarme qui l'entourait. Surpris par l'averse, les spectateurs dispersés sur le grand escalier d'honneur regagnaient le vestibule tout en riant et en bousculant les gens serrés qui s'interpellaient à tue-tête par-dessus les épaules nues, prisonniers de la pluie qui s'accumulait dans les creux des bâches et se déversait ensuite, comme à pleins seaux, sur les marches de granit. Bien que la sonnerie eût retenti pour la seconde fois, ils demeuraient tous là, serrés comme harengs en caque, afin de respirer l'odeur d'humidité, de ficus verts, de pelouses mouillées, qui rafraîchissait les visages en sueur, mêlée aux exhalaisons de la terre et des écorces, dont les fissures se refermaient, au bout d'une longue sécheresse.

Après un crépuscule étouffant, les corps paraissaient relâchés, et partageaient le soulagement des plantes épanouies dans les pergolas du parc. Les plates-bandes, encadrées de buis, exhalaient des vapeurs de champ fraîchement labouré. «C'est un temps à faire ce que je sais ››, murmura quelqu'un, tout en regardant la femme qui s'adossait au grillage de la caisse, dont un renard cachait le profil, et qui ne semblait pas considérer comme un homme celui qui était derrière elle, puisqu'elle venait de soulager la gêne que lui causait un dessous très intime - peu lui importait, naturellement, qu'il le vît - d'un geste précis et désinvolte. "Derrière une grille comme les singes", disaient les ouvreurs pour se moquer de ce caissier différent des autres, qui restait jusqu'à la fin des concerts, alors qu'il pouvait s'en aller après la vérification de dix heures, bien que le règlement spécifiât: "Une demi-heure avant la fin du spectacle." Il voulut humilier la femme au renard, en lui faisant comprendre qu'il l'avait vue, et, avec des ruses de comptable, laissa tomber une poignée de pièces sur le marbre étroit de sa caisse. L'autre, dégageant son profil, regarda les mains suspendues sur les pièces - on ne regardait jamais que ses mains - et refit le geste. Pareille impudeur signifiait qu'il n'existait pas pour les femmes qui emplissaient le hall, tâchant de demeurer à l'endroit où un miroir pût leur renvoyer l'image de leurs coiffures et de leurs atours. Les fourrures, portées par une telle chaleur, faisaient perler des gouttes de sueur sur les cous et les décolletés; pour se libérer de leur poids, elles les laissaient glisser, les suspendant de coude à coude tels des trophées de chasse. Le regard du caissier s'évada de ce monde tout proche et cependant inaccessible.

Au-delà des corps, il y avait le parc aux colonnes abandonnées à l'averse, et au-delà du parc, derrière les arcades enveloppées de ténèbres, la grande maison du Mirador -- autrefois villa entourée de cyprès, flanquée maintenant de l'affreux édifice où il vivait sous les dernières cheminées, dans la chambre de bonne dont la lucarne ajoutait le dessin de sa forme géométrique aux losanges, aux cercles et aux triangles d'une décoration abstraite. Dans l'immeuble, dont le vieux matériau, tout écaillé sur les vases et les balustres, conservait tout au moins le prestige d'un style, on devait veiller un mort: des ombres en effet avaient empli la terrasse toujours déserte à cause du soleil trop violent ou de la nuit trop dense, jusqu'au premier coup de tonnerre. D'en bas il contemplait avec tendresse cet étage délabré, tombé entre les mains peu soigneuses de locataires pauvres, et qui ressemblait tant aux maisons mal éclairées de son village, où allumer des cierges funéraires, entre des murs à la peinture écaillée et des cages recouvertes de nappes, équivalait à l'illumination somptueuse d'un tabernacle, au milieu de meubles dont l'étincelante dorure des candélabres faisait ressortir la pauvreté. On connaissait alors la pompe d'une veillée sous le toit rempli de gouttières; l'argent et le bronze brillaient, des dignitaires endeuil la rehaussaient de leur solennelle présence et de trop hautes lumières faisaient apparaître parfois les toiles d'araignées tendues entre les poutres piquées des vers. (Puis, ceux qui, comme lui, étudiaient un instrument, devaient expliquer aux voisins que la révision des exercices ne signifiait pas une transgression du deuil, et que l'apprentissage de la «musique classique» était compatible avec la douleur éprouvée à la mort d'un parent...) "Dans ces moments, il cache aux hommes sa maladie; il vit seul à seul avec ses démons: l'amour blessé, l'espoir et la douleur." Il était là, juché sur son tabouret, adossé contre le rideau de damas élimé, dans cette caisse large comme un tiroir, parce qu'il comprenait ce qui est grand, qu'il admirait ce que d'autres entouraient de portes fermées à sa pauvreté.

Cette conscience lui rendait sa fierté devant les molles épaules, marquées comme par la pression d'un pouce aux omoplates, que la femme appuyait, après avoir laissé glisser son renard, contre les minces barreaux, là, à portée de sa main. " “Le courage qui souvent me possédait, aux jours d'été, a disparu”, écrit-il dans le Testament. Et c'est le froid de la fosse et l'odeur du Néant. Dans la maison perdue d'Heiligenstadt, à cette époque sans lumière, Beethoven hurle à la mort." Il avait repris la lecture du livre, sans plus penser aux êtres qui allaient, dans l'éclat des bijoux et du linge empesé, des glaces aux colonnes, du perron aux lyres et aux sistres des statues, au cours de cet entracte trop prolongé par le Maestro, qui faisait encore travailler aux cors le trio du Scherzo et retentir des sonates de vénerie dans l'arrière-fond de la scène. "Derrière une grille comme les singes". Mais lui savait du moins comme le Sourd, un jour, après avoir brisé le buste d'un Puissant, lui avait crié au visage: Prince, ce que vous êtes, vous l'êtes par le hasard de la naissance; ce que je suis, je le suis par moi!..."

(...)

"CHASSE À L'HOMME, c'est donc l'histoire d'un homme que l'on poursuit, et le récit tout entier tourne autour de cet homme et des pensées qui l'assaillent quelques instants avant sa mort.

Ceux qui le traquent restent plongés dans l'anonymat, justiciers obscurs, ombres fugaces qui apparaissent au moment propice, inéluctable. L'homme s'est réfugié dans une salle de concert, et Carpentier fait vivre le lecteur avec son héros pendant les quarante-six minutes de l'exécution de la Symphonie héroïque de Beethoven. Le temps alors se télescope, et c'est une évocation chaotique, fourmillante, de toute sa vie. En contrepoint, et intimement mêlés à l'action, des personnages qui sont autant de types humains, sociaux : le caissier de la salle de concert, une prostituée, une vieille nourrice noire qui se meurt. Roman immobile donc, de l'immobilité de la bête qui va mourir et le sait. Épuisée, ramassée sur elle-même, mais terriblement vivante. Et c'est là une des plus belles pages de Carpentier, celle où l'homme traqué n'est plus dominé que par son cœur, ses tempes, son sang, ses muscles, qui le secouent, l'affolent, le malmènent, l'isolent, et pourtant lui prouvent qu'il existe, comme si l'approche de la mort rendait à l`existence toute sa simplicité, sa primitivité.

D'ailleurs, dans l'un des passages les plus significatifs et les plus violents du livre, Carpentier met en évidence l'animalité de son héros qui, caché dans une soupente, près de sa nourrice agonisante, et dominé par la faim, une faim bestiale, impitoyable, n'hésite pas à voler la pauvre nourriture de la mourante et à l'engloutir avec avidité, à quatre pattes, léchant l'assiette à grand bruit.

Ainsi Carpentier montre-t-il que l'homme qui sent venir la mort retrouve la primitivité d'un autre âge, ou qui sait, d'un paradis perdu, et il nous décrit cette transformation avec la tendresse qu'il réserve précisément à tout ce qui arrache l'être humain à la fausse réalité que des siècles de domination de ses instincts ont créée. Le besoin sexuel est lui aussi évoqué, qui pousse l'homme traqué dans les bras d'une prostituée de ses amies, laquelle le dénonce par peur, et se rend ainsi responsable de son destin.

En effet, l'homme traqué est le jouet des autres ; son portrait psychologique n'est cependant qu'esquissé par Carpentier qui, au lieu de faire de son personnage une sorte d'archétype du révolutionnaire cubain avant 1952, reste volontairement imprécis, par souci, comme il l'a dit, de "désexotiser la littérature latino-américaine sans couper ses racines". Ici cette "désexotisation" est poussée à l'extrême, et le monde de "Chasse à l'homme" n'est pas sans rappeler celui de Kafka : l'homme traqué, sans passé ni futur, est seul, dans son bref présent, mené, guidé, pris dans le filet invisible et mortel que tissent sans le savoir ses meurtriers.

Ce roman au style minutieusement travaillé est réputé d'une grande beauté formelle : abolition du temps par le bouleversement continuel de la chronologie, confusion volontaire des pronoms personnels, suppression de la ponctuation, détails insignifiants que l'on retrouve dans tout le roman avec une insistance qui leur donne un relief spécial, détruisant tout risque d'artificíalité ou d'esthétisme que le genre entraîne souvent. La violence, la crudité, la cruauté voisinent ainsi avec la joliesse, la pudeur et la plus grande sobriété, lorsque par exemple l'homme traqué est abattu en quelques secondes, en quelques lignes. (Trad. Gallimard, 1958).

"Guerra del tiempo. Tres relatos y una novela" (1958, Guerre du temps et autres nouvelles)

Des nouvelles gouvernées par la même idée, celle de l'inexistence de la chronologie au sens propre, notion remplacée par celle de la durée ressentie et non pas réelle.

Dans la première, "Le Chemin de Saint-Jacques" (El camino de Santiago), un marin. Juan d`Anvers est sauvé de la peste aux Pays-Bas par saint Jacques, ce qui l`incite à faire le pèlerinage à Compostelle. En route, et devenu le Pèlerin, il se laisse envoûter par les boniments d'un colonial et s'embarque pour l'Amérique. Mais Juan l`lndien se lasse de la vie exotique que lui font mener les belles esclaves Yolofa et Mandinga. ll revient au pays où il rencontre un jeune garçon qui se rend à Compostelle en pèlerinage, un dénommé Juan le Pèlerin, qu'il convainc de gagner plutôt les colonies. Thème simple de l'étemel recommencement, qui prend sous la plume de Carpentier un relief saisissant par le recours systématique à la répétition non seulement des situations. mais des phrases, des images au début et à la fin de la nouvelle.

La seconde, "Retour aux sources" (Viaje a la semilla) a pour héros don Martial, marquis de Chapelleníes, saisi au moment de sa mort et remonté jusqu'au ventre de sa mère. C`est une très brillante variation littéraire où Carpentier joue audacieusement avec les images. Les statues retrouvent leurs bras cassés, les cheveux blancs retrouvent leur teinte de jais, la parole s'oublie pour ne laisser place qu'à la pensée confuse du petit enfant, le ventre se referme sur l'être qui vient d`y entrer. Le récit se déroule à l'envers avec une virtuosité étonnante, qui trouve toujours l`image surprenante sans tomber dans la facilité ou le procédé.

Dans la dernière nouvelle, "Pareil à la nuit" (Semejante a la noche), un des soldats de la guerre de Troie, peu avant l'embarquement, va faire ses adieux à sa fiancée qu`au chapitre suivant il trompe avant de partir à la conquête du Nouveau Monde, des "Indes occidentales" - cependant qu`au dernier moment la fiancée vient se glisser dans son lit. Les mêmes personnages sont donc vus tantôt à Athènes, tantôt dans un port d`embarquement vers le Mexique, à plusieurs siècles de distance, savamment confondus et entremêlés. Dans cette nouvelle, plus encore que dans les deux autres, Carpentier frôle le récit fantastique, jouant avec un thème cher à Borges en particulier. (Trad. Gallimard, 1967).

"El siglo de las luces" (1962, Le Siècle des Lumières)

L'histoire est celle du jacobin Victor Hugues, qui fut chargé par la Révolution de répandre les idées nouvelles à la Guadeloupe en 1791. Ce point de départ permet à Carpentier de dérouler sous les yeux du lecteur une des plus séduisantes fictions qu'il ait jamais imaginées. Victor Hugues sera amené à renier son idéal, et l'Amérique de langue espagnole évoluera vers son émancipation.

L'intrigue débute à La Havane, à la mort du père de Sofia et Carlos, riche propriétaire qui les laisse sous la protection de don Cosme, son chargé de pouvoir, eux et leur jeune cousin. Esteban, un orphelin. Les enfants - ils ont entre quinze et dix-huit ans - s'isolent dans un monde fabuleux qu`eux seuls partagent et comprennent. Et voici qu`un inconnu y fait irruption sans façons : c'est Victor Hugues, un commerçant en farine de Port-au-Prince. ll semble avoir trente ans et s`intègre magiquement à l`univers des trois complices, inventant de féeriques recettes de cuisine, organisant des mimodrames où sont mis à profit tous les fascinants costumes des ancêtres. guérissant même Esteban de son asthme par l`intermédiaire de son ami, le mage-médecin Ogé. Mais il est menacé par la police, car il est franc-maçon. Après s`ètre réfugié à la campagne avec ses trois amis, il gagne avec eux Port-au-Prince où vient d`éclater la révolte des Noirs. Il ne reste rien de la boutique de Victor. ll décide de partir pour la France avec Esteban, laissant Sofia qu`íl a pourtant séduite.

A Paris. cependant qu`Esteban s'initie aux mystères de la franc-maçonnerie. Victor devient jacobin et renie ses anciennes croyances. Il envoie Esteban au pays basque préparer la guerre contre l`Espagne. Lui est Accusateur public à Rochefort. Collot d`Herbois, Billaud-Varenne. Robespierre même sont ses amis. Ils le chargent de porter le flambeau révolutionnaire àla Guadeloupe. Esteban le suit. A bord, symboles tragiques et contradictoires : le décret d'abolition de l'esclavage... et une guillotine. Victor a beaucoup changé, et ne supporte pas les doutes émis par Esteban sur les décisions révolutionnaires. Arrivé à la Guadeloupe, après de sanglantes batailles avec les Anglais et les monarchistes français - il en fait fusiller plus de huit cents, la guillotine ne suffisant pas à la tâche -, il devient le gouverneur indiscuté de l'île où il fait régner la terreur.

Le 9-Thermidor marque la chute de son dieu, Robespierre. Aussi ne l`admet-il pas et continue-t-il à appliquer la Constitution de 1793, tout en organisant contre les Anglais une flotte corsaire, qui, non contente de piller les navires abordés, n`hésite pas à vendre les Noirs capturés comme esclaves en Hollande. Entretemps, Victor a été confirmé dans ses fonctions par le Directoire, mais le vent tourne, et un nouveau gouverneur est désigné, aussi Esteban part-il pour Cayenne avec un sauf-conduit et l`ordre de donner de l`argent aux révolutionnaires qui y ont été déportés. Il est envoyé par le nouvel administrateur, Brunel, qui a libéré les prisonniers, à Paramaribo, dans l'île hollandaise de Surinam pour propager les idées nouvelles.

Mais il en profite pour regagner Cuba. Il y retrouve Sofia, mariée à Jorge, qui est associé dans l`affaire familiale. Les liens qui l`unissaient à ses cousins semblent rompus. Il essaie vainement de leur faire comprendre son évolution psychologique, qui l'a conduit à renier, ou presque, les idées révolutionnaires. Sur ce, Jorge meurt, et Esteban, qui a découvert son amour pour Sofia, se prend à espérer, lorsqu`un coup de théâtre se produit : celle-ci, qui avait appris que Victor était devenu gouverneur de Cayenne, s'est enfuie pour le rejoindre, ses affaires étaient prêtes alors même que son mari était mourant. L`attrait physique qu'elle ressent pour son premier amant est invincible. Mais cet amour tout charnel ne durera pas. Sofia quitte Victor. Elle retrouve Esteban à Madrid, après qu`il a été incarcéré à cause de sa participation à la Révolution. Tous deux y meurent dans un incendie.

Un roman d`une puissance et d`une grande richesse qui vaut d`abord par son atmosphère, tout empreinte de la chaleur antillaise, de sa végétation luxuriante, de sa faune maritime bigarrée (les traversées en mer composent les passages les plus lyriques de l'ouvrage). C`est aussi une étude de caractères au premier plan de laquelle se détache Victor, à la fois trop simple - le côté bon enfant. hâbleur, commerçant - et d`une inquiétante complexité : il se révèle d`une froide cruauté à la Guadeloupe, il cherche à violer Sofia qui n`est qu`une enfant lorsqu`un cyclone se déchaîne sur La Havane. C'est avant tout un être impulsif, et qui a besoin d'être animé par une foi ardente, même si son idéal change. A côté de lui, et comme son révélateur, Esteban, d`une lucide générosité, dont l`âme tourmentée est sans cesse en proie à l`angoisse. Sofia, quant à elle, est l`incarnation du jeune animal sensuel dont l`innocence ne fait qu'accentuer le charme, et un érotisme violent se dégage des scènes entre elle et Victor. Mais l`œuvre est aussi un procès, celui de la Révolution. et de ses faiblesses. Les dialogues à ce sujet entre Victor et Esteban sont des références comme la scène où Ogé, dont le frère a été massacré par les Blancs, ne peut plus étreindre son ami avec franchise. (Trad. Gallimard. 1962).

"El arpa y la sombra" (La Harpe et l'ombre, 1979)

Dans la première partie du livre, un pape - Pie IX - tient sa plume en suspens au-dessus d`un décret. Signera ? Signera pas ? L`acte est d`importance puisqu`il s'agit de faire un saint de Christophe Colomb. Plus de six cents évêques et les très illustres archevêques de Burgos et de Mexico ont paraphé le document qui demande la béatification du grand amiral de Ferdinand d`Aragon et d`lsabelle de Castille, découvreur du Nouveau Monde. Le primat de Bordeaux, métropolitain des diocèses des Antilles, rappelle dans une des pièces que, grâce à cette prouesse sans égale, "l`étendue des terres et des mers connues où porter la parole de l'Evangile avait doublé". Mais ce qui suscite l'hésitation du souverain pontife, c`est le caractère "d`exception" de la postulation, car il manque au dossier certaines garanties biographiques qui, selon les canons de l`Eglise, sont nécessaires à l'octroi de l`auréole. Car, au fond, qui est-il, ce Génois dont on ne possède que quelques lettres et un Journal de bord que nous connaissons surtout par les fragments que publia le dominicain Bartolomé de Las Casas, qui eut en main la copie du manuscrit, et par une transcription peu fidèle faite en 1825 par Femández de Navarrete ? Est-il cette âme apparemment pure qui décrivit son éblouissement devant les paysages et les habitants des îles ? Ou n`est-il qu`un aventurier astucieux et tenace, obsédé par l'or et les démons de la puissance ? Un imposteur qui aurait peut-être, comme l'affirment certains, acheté à des marins canariens les plans de sa découverte?

La deuxième partie du roman, où la parole est laissée au protagoniste qui s'étend sur ses faits et gestes pour savoir s'il mérite la béatification demandée, fait bondir d'allégresse par ses trouvailles burlesques la mémoire du lecteur (Christophe Colomb nous avoue qu`il a été l`amant de sa commanditaire, la belle et redoutable Isabelle d'Espagne ?). Avec son franc-parler de matelot en bordée, l'illustre découvreur expose la grandeur et les turpitudes de son existence, comme un homme quelconque, comme un antihéros qui connaît les limites de ses vérités et de ses mensonges. Une fiction picaresque tombée tout droit des pages de l`Histoire...

La troisième et dernière partie rassemble dans un tribunal ecclésiastique enfin réuni par le successeur de Pie IX, Léon XIII, les écrivains et dramaturges que la figure légendaire de Christophe Colomb, ses exploits et son mystère biographique avaient inspirés. Et d'abord, Léon Bloy qui, en 1884, dans un livre préfacé par Barbey d`Aurevilly, Le Révélateur du globe, avait réclamé la canonisation de Colomb. Il s'exclame avec force : "Je pense à Moïse, parce que Colomb révèle la création, partage le monde entre les rois de la terre, parle à Dieu dans la tempête, et les résultats de ses prières sont le patrimoine du genre humain". Alors que Schiller fait preuve de lyrisme, Victor Hugo, plus réservé, soulignant que, "si Christophe Colomb avait été un bon cosmographe. il n`aurait jamais découvert le Nouveau Monde". Lamartine, lui, est un témoin à charge qui dénonce les "mauvaises mœurs" du Génois et son concubinage avec la belle Biscaïenne Beatriz Enriquez qui lui a donné un fils bâtard. Les accusations décisives viennent de Jules Verne et du père Las Casas qui affirment qu'en capturant plusieurs Indiens avec l`intention de les revendre en Espagne Colomb institua délibérément l`esclavage au Nouveau Monde. Concubinat et trafic d`esclaves, la cause est perdue. On fait circuler une petite urne noire dans laquelle chaque membre du tribunal introduit un papier plié, le président lève le couvercle de l'urne et procède au scrutin, "une seule voix pour", dit-il, la postulation est rejetée. Christophe Colomb a pu assister à son procès, car les morts, devenant invisibles, ont le moyen de circuler parmi les vivants. C'est une ombre découragée qui traverse la place Saint-Pierre où elle rencontre celle d'Andrea Doria, l`autre grand amiral, qui s`ennuyait dans son tombeau de l`église Saint-Matthieu et qui est venu prendre le frais sur la place. Un livre drôle où l'histoire et la culture sont mises au service d'une fantaisie débridée ...

Guillermo Cabrera Infante (1929-2005)

Natif de Gibara, province cubaine d'Oriente, Guillermo Cabrera Infante déménage à La Havane au début des années 1940 et débute sa carrière littéraire en

1947. Dans les années 1960, il rompt avec le régime de Castro et s'installe définitivement en Europe, à Madrid, puis à Londres (1966). Après "Tres tristes tigres" (Trois Tristes Tigres, 1967) qui

lui donne notoriété, il publie "La Habana para un infante difunto" (La Havane pour un infante défunt, 1979), qui recrée à La Havane l'érotisme débridé et la nostalgie de l'adolescence, "Vista del

amanecer en el tropico (Premières lueurs du jour sous les tropiques, 1974), histoire revisitée, dramatique et ironique, de l'île de Cuba, de l'exécution d'un cacique indien à la quête désespérée

de la Floride, "Delito por bailar el cha-cha-cha" (1995) et un recueil de nouvelles, "Todo esta hecho con espejos. Cuentos casi completos" (Le Miroir qui parle : Nouvelles presque complètes,

1999).

"Tres tristes tigres" (Trois Tristes Tigres, 1967)

Présenté comme l'un des textes fondateurs du "boom littéraire latino-américain", Guillermo Cabrera Infante recrée, dans une écriture originale, soucieuse de

capter au plus près de la voix les langues caribéenne et cubaine, l'univers des cabarets et de la vie nocturne à La Havane avant la révolution castriste, lorsque le crime organisé régnait sur les

boîtes de nuit, soit dans les années 1950. A travers les virées nocturnes de jeunes gens, vivants comme Códac, le photographe, Eribó le joueur de bongo, Silvestre, l'écrivain, Arsenio Cué,

l'acteur, ou mort, tel que l'énigmatique Bustrofedon, poète disparu qui n'a laissé en partage que l'enregistrement de sa voix, s'expriment nombre de narrateurs qui, dans trainant leur ennui,

s'adonnent à un immense jeu verbal : on y rencontre des toutistes américains en visite à La Havane, Estrella Rodriguez la chanteuse de boléro, sept écrivains cubains censés racontés la mort de

Trotski."Tous ces personnages évoluent dans le même monde : La Havane d'avant la Révolution, métropole nocturne, monde trouble, humide, torride, déliquescent, clos sur lui-même." (Editions

Gallimard, Trad. de l'espagnol (Cuba) par Albert Bensoussan et l'auteur).

Mosaïque de plusieurs genres littéraires, "TROIS TRISTES TIGRES" évoque La Havane "by night" dans les années 1950, avec ses noctambules. ses jeunes intellectuels, ses ivrognes et ses putains, ses chanteuses de boléros et ses musiciens, toutes couleurs confondues. Les trois "tigres" (qui sont bien entendu quatre) déambulent de cabaret en cabaret, draguent, de fiasco en fiasco, et s`enivrent surtout de musique et de mots, de la musique des mots, dans un délire verbal d`une singulière créativité. L'auteur crée un langage personnel inspiré par les rythmes afro-cubains, émaillé de tournures populaires, d`à-peu-près phonétiques, d`allitérations. Distorsions qui confèrent à son style sa dimension littéraire. L`humour, présent, jaillit des calembours, contrepèteries, rébus, mais aussi de multiples parodies et satires. De nombreuses références sont empruntées à la littérature, à la politique, au cinéma et à la musique. Des récits intercalés proposent différentes versions d`une même "réalité", dans une langue classique, ou cubaine, voire "spanglish". Ainsi l`assassinat de Trotzky est un pastiche de divers écrivains cubains. "Trois tristes tigres" est fait de ces collages qui s`imbriquent ou se juxtaposent selon une technique rigoureuse. La réalité s`y ordonne en systèmes aléatoires autonomes et discontinus...

"La Habana para un infante difunto" (La Havane pour un infante défunt, 1979)

Un roman largement autobiographique, considéré comme une suite ou un compagnon littéraire de son œuvre maîtresse, "Tres tristes tigres" (1967). Si TTT peignait la nuit havanaise et ses marginaux avant la révolution, La Habana... se concentre sur la formation d'un artiste, depuis son enfance jusqu'au seuil de l'âge adulte, dans la Cuba des années 1940 et 1950. Le titre, un jeu de mots sur le célèbre ballet Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, annonce le ton : une élégie (defunto) non pas pour une princesse (infante), mais pour la jeunesse perdue du narrateur (infante signifiant aussi "enfant") et pour la Havane elle-même, mythifiée et perdue.

Une oeuvre structurée non pas chronologiquement mais par thèmes et associations d'idées, dans un style baroque et digressif.

Les Années de Formation (Enfance et Adolescence) ...

Le récit commence avec la jeunesse du narrateur. Ses parents étaient des militants communistes fondateurs du Parti à Cuba, ce qui vaut à la famille persécutions et emprisonnement sous le régime de Batista. Cette atmosphère politique est un arrière-plan constant, mais souvent traité avec ironie et distance. Le vrai sujet est l'éducation sentimentale, sensorielle et culturelle du jeune Guillermo. Il découvre le monde à travers le cinéma américain (son amour pour les actrices est un leitmotiv), la littérature (de Dumas à Faulkner), la bande dessinée, la musique populaire et la radio.

La Havane n'est pas un simple décor ; elle est l'âme du livre. Cabrera Infante la décrit avec une précision topographique et une nostalgie sensuelle. Les rues, les cinémas, les bars, les tramways sont cartographiés par les errances du narrateur.

L'Éveil Érotique (Le Corps du Roman) ...

C'est le cœur du livre. Le narrateur raconte sa découverte obsessionnelle du désir et de la sexualité. Une grande partie du roman est consacrée à des descriptions minutieuses, souvent comiques, parfois grotesques, de ses expériences masturbatoires, de ses fantasmes et de ses premières rencontres sexuelles. Les femmes sont perçues presque exclusivement comme des objets de désir, des "énigmes" à déchiffrer charnellement. Chaque chapitre ou presque est marqué par la rencontre, la poursuite et la conquête (ou l'échec) d'une femme, dont les noms deviennent une litanie : Ester, Delfina, Isabel, etc. Cette quête érotique est présentée comme la force motrice de sa créativité et de son existence.

La Métamorphose en Artiste ...

Parallèlement à sa vie amoureuse, le narrateur gagne sa vie grâce à des petits boulots, notamment en participant à un concours d'écriture organisé par le magazine Carteles, qui lance véritablement sa carrière littéraire. Ce passage du désir charnel au désir d'écriture est crucial.

Le livre se clôt sur le narrateur, devenu jeune écrivain et critique de cinéma, prêt à quitter Cuba (ce qui fut le cas de Cabrera Infante en 1965). La boucle est bouclée : l'enfant ("infante") est "défunt", ayant laissé place à l'adulte et à l'exilé.

La plus grande force (et pour certains, la faiblesse) du livre réside dans son style. Cabrera Infante est un virtuose de la langue. Il pratique un "baroque tropical" fait de jeux de mots (calembours, paronomases), dans une langue sans cesse triturée, détournée, jouée, truffée de digressions permanentes (une anecdote en appelle une autre, un souvenir en déclenche un autre, créant un flux de conscience maîtrisé), semblant dresser des catalogues de films, de chansons, de femmes, d'objets, comme pour archiver un monde disparu.

Le livre n'est qu'un immense acte de nostalgie. Il ne s'agit pas de raconter fidèlement le passé, mais de le recréer par le langage. La Havane décrite est une Havane rêvée, mythologique, "pour un infante défunt". C'est un mausolée littéraire érigé à la mémoire d'une ville et d'une jeunesse révolues, d'autant plus précieuses qu'elles sont perdues (à la fois par le temps et par la Révolution). La Vision de la Femme est l'aspect le plus controversé du roman. La perspective est résolument et exclusivement masculine, fétichiste, les femmes sont des silhouettes, des collections de parties du corps (seins, fesses, jambes), des conquêtes à numéroter ...

"Delito por bailar el chachachá" (1995, Coupable d'avoir dansé le cha-cha-cha)

"Comme le rythme du cha-cha-cha, les trois nouvelles de ce livre progressent par répétition et par contraste. Elles commencent toutes par une scène

identique : un après-midi de pluie, un homme et une femme déjeunent dans un restaurant du centre ville de La Havane. Cependant, cette rencontre donnera lieu, à chaque fois, à une histoire d'amour

différente et elle sera le point de départ d'un récit qui est aussi un voyage dans le temps, à la recherche de l'un des multiples visages de Cuba. À chaque histoire d'amour va ainsi correspondre

une vision de l'île bien distincte, une image aux couleurs de la musique tropicale : l'île des rites africains et des tambours sacrés, l'île des hôtels de luxe et des touristes américains, et

enfin l'île de l'utopie communiste et des persécutions politiques." (Editions Gallimard, Trad. de l'espagnol (Cuba) par Albert Bensoussan, Robert Marrast et Jean-Marie Saint-Lu).

José Lezama Lima (1910-1976)

Natif de La Havane et n'ayant jamais pratiquement Cuba, José Lezama Lima, touché par l'asthme et l'obésité, singulier par son besoin d'isolement et sa

culture encyclopédique, avocat de formation, au service d'une culture qu'il refuse de politiser, est l'homme d'une somme gigantesque poético-romanesque, "Paradiso", publiée en 1966, poursuivie

par "Oppiano Licario". C'est par la poésie qu'il entrera en littérature, une poésie hermétique mais d'une étonnante inventivité verbale (Muerte de Narciso, 1937; Enemigo rumor,

1941).

"Paradiso" (1966)

"PARADISO", de l'écrivain cubain José Lezama Lima est considéré comme le chef-d'œuvre de la littérature baroque latino-américaine, un roman-poème qui a pour cadre La Havane et pour protagoniste José Cemí, un personnage de fiction visiblement construit à partir d`un nombre important d'éléments autobiographiques.

D'un mot, l'intrigue de "Paradiso" n'est pas une suite d'événements, mais le processus de formation de la conscience poétique de José Cemí, un roman d'apprentissage mais qui n'est pas social mais métaphysique et sensoriel...