- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

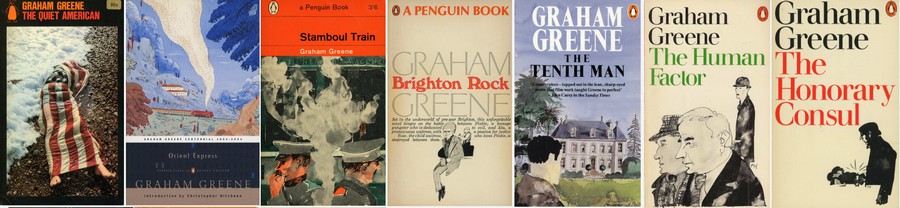

Graham Greene (1904-1991), "A Gun for Sale" (1936), "Brighton Rock" (1938), "The Confidential Agent" (1939), "The Power and the Glory" (1940), "The Ministry of Fear" (1943), "The Third Man" (1949), "The End of the Affair" (1951), "The Quiet American" (1955), "Our Man in Havana" (1958), "Travels with My Aunt" (1969) , "The Human Factor" (1978), "Monsignor Quixote" (1982) - ....

Last update: 12/29/2016

Il est bien difficile de décider lequel des six romans écrits par Graham Greene entre 1950 et sa mort est le meilleur, "The End of the Affair" (1951), "The Quiet American" (1955), "Our Man in Havana" (1958), "The Comedians" (1966), "The Honorary Consul" (1973) ou "The Human Factor". Il y a des moments dans chacun des livres qui sont superbes; et il y a des personnages dans chaque livre qui, dans leur solitude et lutte avec eux-mêmes, sont parmi les plus mémorables dans l’écriture contemporaine.

Ses romans nous rappellent quelque chose que nous soupçonnions déjà, mais que nous exprimions rarement, la conviction que la vie doit avoir des enjeux bien plus élevés que nous ne pouvions le supposer, jointe à cela sa singulière capacité à tisser les fils d'une intrigue qui entraîne nos âmes et laisse une emprise durable sur notre imagination...

Le manque d'estime que Graham Greene éprouvait pour sa propre existence n'e fut pas un simple trait de caractère, mais le moteur central, à la fois destructeur et fécond, de sa vie et de son œuvre.

Plusieurs facteurs, entremêlés, semblent expliquer ce rapport difficile à sa propre existence :

- La Dépression (ou "l'Ennui") congénitale : Greene lui-même parlait d'"ennui" (boredom), un terme qui sous-estime la profondeur de son mal. Il s'agissait en réalité d'une mélancolie profonde, quasi existentielle, qu'il disait avoir héritée de son père et qui l'a habité toute sa vie. C'était pour lui un état basal, une façon d'être au monde.

- La Tentative du Suicide et le "Jeu Russe" : À 20 ans, alors qu'il était étudiant à Oxford, Greene a joué à un "jeu" mortel : la roulette russe. Il a mis une cartouche dans le barillet de son frère, a tourné le cylindre, visé sa tempe et pressé la détente. Le cran a fait clic. Cette expérience limite, ce flirt avec le néant, l'a marqué à jamais. Il en a tiré une conviction : la vie qui lui avait été "rendue" était désormais un surplus, une existence qu'il méprisait et qu'il pouvait risquer sans compter.

- Le Catholicisme Tourmenté : Converti au catholicisme pour épouser sa femme, Greene n'a jamais été un croyant serein. Sa foi était celle du pécheur, de l'hérétique, de l'homme rongé par le doute. Il était obsédé par le concept de damnation et de grâce. Ce conflit intérieur perpétuel – croire en Dieu tout en étant attiré par le péché et le mal – nourrissait son malaise. Il se voyait comme un être fondamentalement imparfait, indigne de l'amour divin.

- Le Besoin d'Adrénaline et de Fuite : Pour échapper à cet "ennui" paralysant, Greene a constamment cherché le danger et l'aventure. Il est devenu un voyageur infatigable, se rendant dans les "points chauds" du globe (Mexique, Kenya, Vietnam, Cuba, Haïti durant la dictature des Duvalier). Ces voyages n'étaient pas seulement du journalisme ; c'étaient des thérapies par le choc, des moyens de se sentir vivant en frôlant la mort, d'échapper à la monotonie et au désespoir qui le guettaient en Angleterre.

Cette absence d'estime de soi a eu des répercussions profondes et paradoxales :

- Sur sa Vie Personnelle ...

Sa vie fut une succession de prises de risques : espionnage pour le MI6, voyages périlleux, addictions (notamment à l'alcool). Son mariage fut un échec. Ses nombreuses et tumultueuses aventures extraconjugales (dont sa longue liaison avec Catherine Walston) témoignent d'une quête perpétuelle et insatisfaite d'un amour absolu qui puisse le sauver de lui-même, et d'une incapacité à se contenter du bonheur simple. Enfin, il n'a jamais vraiment trouvé sa place, se définissant lui-même comme un "étranger partout", un exilé permanent, ce qui est la traduction géographique de son exil intérieur.

- Sur son Œuvre Littéraire ...

C'est dans son œuvre que les conséquences de ce malaise ont été les plus productives. Son mépris de l'existence est devenu la matière première de sa grandeur littéraire. Greene a ainsi inventé un univers moral unique, souvent appelé le "monde greenien" – un monde gris, corrompu, cynique et dangereux, peuplé de "pauvres types" (seedy characters), de traîtres, de saints ratés et de pécheurs pathétiques. Ses héros sont des anti-héros, des hommes usés, lâches, vaincus ou désillusionnés (comme Scobie dans Le Fond du problème ou le prêtre ivrogne dans La Puissance et la Gloire). C'est le reflet direct de sa vision désenchantée de la condition humaine.

Son œuvre explore avec une acuité rare les grands thèmes qui le hantaient :

- La Grâce dans la Damnation : Ses personnages les plus vils touchent parfois à la sainteté précisément parce qu'ils sont damnés et qu'ils le savent.

- La Trahison et la Lâcheté : Il n'y a pas de héros innocents chez Greene, seulement des hommes qui trahissent par faiblesse, par calcul ou par amour.

- La Pitié (Pity) : Une émotion récurrente et cruciale. La pitié qu'un personnage éprouve pour un autre est souvent le déclencheur de catastrophes, mais aussi le seul sentiment authentique dans un monde sans amour.

- Son expérience du danger et des zones de conflit a donné à ses romans une authenticité géopolitique et une atmosphère de tension incomparables. Les romans dits "catholiques" (Brighton Rock, La Puissance et la Gloire, Le Fond du problème) et les "entertainments" politiques (Notre agent à La Havane, Un Américain bien tranquille) sont ancrés dans une réalité qu'il a lui-même éprouvée.

- Parce qu'il ne s'aimait pas, Greene portait un regard d'une immense compassion sur les faillis, les marginaux et les vaincus. Il était du côté des âmes en perdition, qu'elles soient espions, meurtriers, adultères ou prêtres déchus. Cette capacité à donner de la grandeur aux êtres brisés est l'un des aspects les plus puissants et les plus durables de son œuvre.

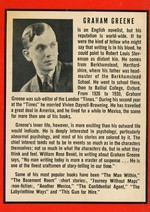

Graham Greene (1904-1991)

Né à Berkhamsted, près de Londres, fils du directeur de l'école, Graham Greene fait ses études à Oxford, mais connaît une enfance difficile qui lui laisse

un sentiment de vide qu'il comblera en parcourant le monde, la violence, la misère, et l'on retrouve dans ses romans nombre de héros ambigus luttant contre la corruption, le mal, tentant de

sauver autrui ou de se sauver eux-mêmes de la déchéance et de l'absurdité ... mais pour s'enliser, sans rémission apparemment possible. Greene se convertit au catholicisme (1926), épouse

Vivien-Dayrell-Browning (1927), tient des critiques littéraires, puis en 1935, voyage au Libéria et au Mexique : "A Gun for Sale" (1936, Tueur à gages), "Brighton Rock" (1938, Rocher de

Brighton), "The Confidential Agent" (1939, L'Agent secret), "The Power and the Glory" (1940, La Puissance et la Gloire). Recruté au MI6 par le célèbre agent double Kim Philby, il travaille pour

le Foreign Office entre 1941 et 1943 au Sierra Leone. Suivent : "The Ministry of Fear" (1943, Le Ministère de la peur), "The Heart of the Matter" (1948, Le Fond du problème), "The Third Man"

(1949, Le Troisième Homme), "The End of the Affair" (1951, La Fin d'une liaison), "The Quiet American" (1955, Un Américain bien tranquille), "Loser Takes All" (1955, Qui perd gagne), "Our Man in

Havana" (1958, Notre agent à La Havane). Aux quatre coins du monde, participant à nombre de polémiques et de protestations libertaires, Graham Greene publie vingt-six romans diffusés à plus de

vingt millions d'exemplaires et traduits en quarante langues. L'homme traqué de "The Confidential Agent" porte en lui quelques-unes des

obsessions de Graham Greene : l'horreur du contact physique, la solitude totale contre laquelle se brise tout effort des innocents (une petite servante d'hôtel qui veut l'aider est assassinée).

Derrière une banale chasse à l'homme que pourrait parfaitement dérouler un Peter Cheney, se dessine la figure menaçante du destin, masque de désespoir qui cache à la fois le simple abandon d'un

homme à la cruauté de ses adversaires et le délaissement de la créature oubliée de Dieu...

"Stambul Train" (1932)

Ce récit d'aventures fut l'un des premiers succès de Graham Greene qui avait débuté avec un recueil de poèmes et deux romans. "The Man Within" (1929) et "The Name of Action" (1930). Le roman se passe en trois jours, au rythme accéléré d`un express international. Des êtres réunis par le hasard du voyage créent et défont un monde en vase clos, cédant à la promiscuité établie par leur situation. Des destinées se nouent, des intrigues se défont, des solitudes se cherchent ou s'affrontent : Myatt, M. Opie, Cora, Musker, miss Warren, Peters... L'argent et la pauvreté, la force et la maladie, la mystique et le matérialisme, le conformisme et la révolte s`affrontent d'Ostende à Constantinople, en passant par Cologne, Vienne et Subotica. Si l'excès de métaphores alourdit le texte, on pressent l`évolution du romancier vers des techniques conradiennes ou vers les points de vue multiples à la Henry James. La sensibilité du peseur d'âmes se fait jour. La dimension sociale prendra plus d`importance dans "A Gun for Sale" (1936). Les machinations des marchands de canons à la veille de la guerre expliquent la destinée de cet assassin politique traqué par la police. La peur de la guerre n'est pas seulement un procédé, une émotion, elle suinte de la présentation même des décors, des foules anonymes. La guerre est le mal, un fait avec lequel on vit comme avec une maladie chronique mais non mortelle. Elle dépasse les obsessions personnelles du tueur, Raven, toujours hanté par la vision de son père pendu, sa mère gisant la gorge ouverte. Le mal fait ainsi son apparition dans l'univers de Greene à la fois par le truchement de la politique et celui de la psychanalyse. (Trad. Stock, 1946; Laffont, 1979).

"Brighton Rock" (1938, Le Rocher de Brighton)

A la fois "divertissement" et première œuvre capitale de Graham Greene ayant une tendance "catholique", le héros de ces aventures policières est un chef de bande de dix-sept ans, le vicieux Pinkie qui s'en prend à Ida Arnold, une femme généreuse débordant de franche sexualité, d'enthousiasme et de joie de vivre. Trahison, meurtre et vengeance se déchaînent dans les bas-fonds d`un Brighton bruyant et étincelant. Tandis qu'lda représente le bien, Pinkie tient le rôle du Malin, et par son ambition et sa cruauté démoniaque atteint à une sorte d'ascèse. L'usage continuel de la métaphore et les procédés narratifs contraignent le lecteur à ne percevoir la situation que par les yeux de Pinkie, ce qui gauchit ses réactions personnelles. L'attirant Pinkie est avant tout un gangster et un déséquilibré. Cet ancien enfant de chœur qui voulait être prêtre devient un criminel à cause du dégoût que lui inspirent la femme et l'amour - un souvenir de sa petite enfance, celui de ses parents vautrés sur un lit, le poursuit comme une malédiction. Mais la lutte implacable qui oppose Ida et le tueur dépasse le cadre de la psychanalyse. La vocation du mal, le manque total de pitié font de Pinkie un personnage très consciemment satanique, que le réalisme du cadre et des circonstances rend plus que plausible.

Paradoxalement, Greene semble voir en lui le pêcheur qui se trouve plus susceptible de recevoir la visitation de la grâce qu'un chrétien normal. Brighton, c'est l'enfer, mais les damnés seront peut-être un jour les seuls élus : la perversion spirituelle apparaît ainsi sous des dehors attrayants et la bonté va souvent de pair avec la faiblesse.

"Le Rocher de Brighton" traduit un équilibre précis entre une attitude morale et un certain milieu social, caractéristique de l'avant-guerre. Le message final, amené par des images de laideur et de répulsion, ne laisse au lecteur aucune illusion : la petite Rose, la veuve de Pinkie, écoute, le cœur battant d'amour, l'enregistrement au magnétophone qu'il a fait pour elle... et s'entend vouer à tous les diables. Cet univers cruel dont la grâce est absente, '”est le monde des hommes traqués, de la terreur et du désespoir, celui de "L'Agent secret" et du "Troisième Homme" (Trad. Robert Laffont, 1947).

"HALE knew they meant to murder him before he had been in Brighton three hours. With his inky fingers and his bitten nails, his manner cynical and nervous, anybody could tell he didn't belong belong to the early summer sun, the cool Whitsun wind off the sea, the holiday crowd. They came in by train from Victoria every five minutes, rocked down Queen's Road standing on the tops of the little local trams, stepped off in bewildered multitudes into fresh and glittering air: the new silver paint sparkled on the piers, the cream houses ran away into the west like a pale Victorian water-colour; a race in miniature motors, a band playing, flower gardens in bloom below the front, an aeroplane advertising something for the health in pale vanishing clouds across the sky...."

La phrase d’ouverture – « Hale knew… » – installe un compte à rebours qui donne au roman sa traction de thriller tout en déplaçant rapidement le centre d’intérêt vers Pinkie et Rose. Pinkie, c'est l'adolescent gangster, glaçant, que sa culture catholique oriente non vers l’espérance, mais vers l’obsession de l’enfer et de la damnation. Il est souvent lu comme une figure de nihilisme juvénile précoce dans la fiction britannique. Rose, c'est la croyante naïve qui projette sur Pinkie une possibilité de rédemption qu’il ne partage pas. Le roman s’ouvre sur la traque puis l’assassinat de Fred Hale à Brighton. À la tête d’un petit gang, Pinkie Brown, 17 ans, cherche à maquiller le crime. Pour verrouiller un témoin potentiellement gênant, la jeune serveuse Rose, il la séduit et projette de l’épouser. En face, Ida Arnold, chanteuse de pub à la morale instinctive, mène une enquête obstinée « par sens de la justice » plus que par foi dans la loi. Greene épouse tour à tour leurs points de vue, et fait monter la tension d’un polar qui déborde rapidement le cadre du genre pour devenir une allégorie morale.

CHAPITRE PREMIER

"HALE n’avait pas passé trois heures à Brighton qu’il savait que les autres avaient décidé de le tuer. Avec ses doigts tachés d’encre et ses ongles rongés, son air à la fois cynique et inquiet, il était facile de voir qu’il n’était pas à sa place à Brighton, pas à sa place dans ce soleil de début d’été, ce vent frais de la Pentecôte qui venait de la mer, pas chez lui au milieu de cette foule de gens en goguette. Toutes les cinq minutes, les trains les amenaient de la gare de Victoria. Ils descendaient Queen’s Road debout sur l’impériale brimbalante des petits tramways d’intérêt local que leurs multitudes ahuries quittaient pour se plonger dans l’air frais et éblouissant ; les jetées dont la peinture couleur argent était toute fraîche luisaient au soleil, les maisons d’un jaune crème s’estompaient à l’ouest comme une aquarelle délavée de l’époque victorienne : un manège d’autos de courses en miniature, les flonflons d’un orchestre, les jardins pleins de fleurs juste au-dessous du front de mer, l’avion traçant dans le ciel, en pâles nuages qui se fondaient, une réclame pour un produit pharmaceutique.

Hale avait cru qu’il était très facile de se perdre dans Brighton. En plus de lui-même, cinquante mille personnes étaient venues y passer le dimanche, et pendant un bon moment il se livra complètement à la douceur de cette journée ; il but de l’alcool ou des apéritifs partout où son itinéraire le lui permettait. Car il était forcé de s’en tenir strictement à son itinéraire : de 10 à 11, Queen’s Road et Castle Square ; de 11 heures à midi, l’Aquarium et Palace Pier ; de midi à une heure, la partie du front de mer entre le Vieux Navire et la West Pier (6), déjeuner entre 1 heure et 2 heures dans le restaurant qui lui plairait, pas loin de Castle Square, et après cela descendre à pied toute l’esplanade jusqu’à la West Pier et regagner la gare par les rues de Hove. Telles étaient les limites forcées de sa marche absurde de sentinelle dont chaque pas avait été annoncé au public.

Annoncé par tous les panneaux de publicité du Messager : « Kolley Kibber à Brighton aujourd’hui. » Dans sa poche, il avait un paquet de cartes à distribuer dans des cachettes, le long de sa route : ceux qui les trouveraient recevraient dix shillings du journal le Messager, mais le gros lot était réservé à celui qui aborderait Hale un numéro du Messager à la main, en disant la phrase convenue : « Vous êtes M. Kolley Kibber. Je réclame le prix du Messager. »

Le boulot de Hale, c’était ces allées et venues, jusqu’à ce que quelqu’un en revendiquant le prix, vînt le délivrer de sa faction, et ceci dans toutes les plages, l’une après l’autre, hier Southend, aujourd’hui Brighton, demain…

Il avala prestement son apéritif, car onze heures venaient de sonner à une horloge et il quitta la place du Château. Kolley Kibber jouait toujours franc jeu, portait toujours la même forme de chapeau que dans la photo publiée par le Messager et il était toujours à l’heure. Hier, à Southend, personne ne l’avait reconnu : le journal était bien content d’économiser ses guinées de temps en temps, mais pas trop souvent. Son devoir était de se faire repérer – et c’était aussi son désir. Il avait des raisons pour ne pas se sentir très en sécurité à Brighton, même dans la foule du jour de la Pentecôte.

Il s’appuya au parapet, près de Palace Pier, et montra son visage à la foule qui, devant lui, déroulait ses anneaux interminablement comme un fil de fer tordu, couple par couple, tous avec un air de gaieté froide et résolue. Ils avaient fait le voyage debout depuis Victoria dans des compartiments bondés, il leur faudrait faire la queue pour déjeuner et, à minuit, endormis à moitié, ils se feraient ballotter par des trains pour retrouver les rues étroites, les bistrots fermés, et puis ils rentreraient chez eux, n’en pouvant plus. Par un immense labeur, avec une immense patience, ils arrachaient à la longue journée leur moisson de plaisir : ce soleil, cette musique, le cliquetis des autos-miniatures, le train-fantôme qui plonge à travers le squelette grimaçant sous la promenade de l’Aquarium, les bâtons de Rocher de Brighton, les calots de marin en papier…

Personne ne faisait attention à Hale ; personne ne semblait porter à la main un seul Messager. Avec précaution, il déposa l’une de ses cartes sur le haut d’une petite corbeille et continua son chemin, avec ses ongles rongés et ses doigts tachés d’encre, tout seul. Il ne sentait sa solitude qu’après le troisième gin ; jusque-là, il méprisait la foule, mais après, il sentait combien il en était proche. Il était sorti des mêmes pavés, mais il était condamné par son salaire supérieur à prétendre qu’il aspirait à d’autres choses, et sans cesse les jetées promenades, les petites baraques lui tiraient sur le cœur. Il aurait voulu retourner en arrière, mais tout ce qu’il pouvait faire, c’était de promener le long de l’esplanade son sourire de mépris, insigne de solitude. Quelque part, une femme invisible chantait : « Quand je revenais à Brighton par le train », d’une voix alourdie par la bière, une voix chaude de bar public. En entrant dans le café, Hale put apercevoir deux comptoirs plus loin, par une cloison de verre, les charmes opulents de la chanteuse.

Elle n’était pas vieille, la fin de la trentaine ou le commencement de la quarantaine ; et elle n’était soûle qu’un peu, d’une façon accommodante, affectueuse. Elle vous faisait penser à des bébés qui tètent mais si jamais elle en avait porté, elle ne leur avait pas permis de la détériorer : elle se soignait bien. On voyait ça à son rouge à lèvres, à l’assurance de son grand corps.

Elle était rembourrée, mais ne se laissait pas aller. Elle conservait sa ligne, pour ceux qui aiment une ligne.

Par exemple Hale. Il n’était pas grand et il l’examinait avec convoitise, par-dessus les verres vides, empilés dans le bac de plomb, au-delà des robinets à bière, entre les épaules des deux garçons qui servaient dans le bar.

« Pousses-en encore une, Lily », dit quelqu’un, et elle recommença : « Un soir – dam une ruelle – Lord Rothschild me disait… »

Elle ne dépassa pas les premiers mots. Elle avait beaucoup trop envie de rire pour que sa voix pût sortir, mais sa mémoire était inépuisable pour les romances. Hale ne connaissait pas un seul de ces airs, mais son verre aux lèvres, il la regardait avec nostalgie : elle s’était lancée dans une chanson qui devait dater de la ruée vers l’or en Australie.

« Fred, dit une voix derrière lui, Fred. »

Le gin coula du verre de Hale jusque sur le comptoir. Du seuil du café, un jeune garçon d’environ dix-sept ans le regardait – costume bon marché, d’une élégance vulgaire, étoffe vite défraîchie, visage d’une intensité affamée, avec une espèce d’orgueil effrayant, monstrueux.

« Qui appelez-vous Fred ? dit Hale, je ne suis pas Fred.

— Cause toujours », dit le Gamin. Il se retourna vers la porte en surveillant Hale du coin de l’œil par-dessus son épaule.

« Où allez-vous ?

— Faut que j’avertisse les amis », répondit le Gamin.

Ils étaient seuls dans le bar, sauf un vieux commissionnaire qui dormait sur un grand verre de bière blonde.

« Attendez, dit Hale, venez donc boire quelque chose. Allons nous asseoir là-bas et prenons quelque chose.

— Faut que j’parte, dit le Gamin, tu sais bien que je ne bois pas, Fred, il me semble que tu oublies bien des choses, hein ?

— Ça ne changera rien de prendre un verre, quelque chose de doux.

— Faudra qu’il soit rapide », dit le Gamin. Il ne cessait pas de regarder Hale, de près et avec étonnement : on imagine qu’un chasseur poursuivant à travers la jungle une bête à demi fabuleuse doit examiner ainsi – avant de l’abattre – le lion moucheté ou l’éléphant pygmée.

« Un jus de pamplemousse, dit-il.

— Continue, Lily, imploraient les voix dans le bar public. Donne-nous-en une autre, Lily. » Et pour la première fois le Gamin détacha ses yeux du visage de Hale pour contempler, à travers la vitre, les gros seins et les charmes épanouis.

« Un double whisky et un jus de pamplemousse », dit Hale...."

"The Confidential Agent" (1939, L'Agent secret)

Composé en six semaines et inspiré par la guerre d'Espagne , l'aventure de D., agent secret traqué dans un monde hostile et incompréhensible dépasse le simple récit de suspense... Au terme d'un voyage qui ressemble à une poursuite, D. atteint la sinistre pension de famille de Gabitas Street, à Londres. Sa dangereuse propriétaire au visage tâché et aux mains énormes, la petite servante Else et son destin tragique, l'hindou à la robe de chambre bariolée, Lord Benditch et sa galerie de portraits de courtisanes, Fortesque et son air de vieil adolescent, Rose Cullen, indifférente et peut-être redoutable : tous ces personnages se croisent et disparaissent dans les brumes anglaise. Fidèle à la foi qu'il a en l'homme, Graham Greene termine cependant les tribulations de l'agent secret sur une note d'espoir.

"Les mouettes balayaient le ciel de Douvres. Elles se détachaient comme des flocons arrachés au brouillard et viraient pour retourner vers la ville cachée, tandis que la sirène se lamentait avec elles ; d'autres bateaux répondirent et tout un chœur de lamentations s'éleva (pour la veillée de quel mort ?). Le bateau avançait à demi-vitesse dans le soir d'automne aigre. D. se mit à penser à un corbillard qui roule lentement et discrètement vers le « champ de repos », et dont le conducteur prend grand soin de ne pas secouer le cercueil, comme si un ou plusieurs cahots allaient incommoder le corps. Des cris aigus de femme énervée traversaient les haubans. Le bar des troisièmes était plein à craquer : une équipe de rugby rentrait en Angleterre et les jeunes gens, arborant des cravates à rayures, se bousculaient bruyamment pour attraper leurs verres. D. ne comprenait pas toujours les mots qu'ils criaient : peut-être était-ce de l'argot, ou un dialecte ; il lui faudrait un peu de temps avant de retrouver complètement le souvenir de la langue anglaise; il l'avait très bien parlée autrefois mais maintenant ses connaissances étaient devenues un peu trop littéraires. Il essaya de s'isoler, cet homme entre deux âges, à la lourde moustache, avec une cicatrice au menton, et le souci plissant son front, comme un tic, mais l'on ne pouvait guère se tenir à l'écart dans ce bar - un coude lui entra dans les côtes et une bouche lui souffla au visage un relent de bière en bouteille. Ces gens le remplissaient d'un sentiment de stupéfaction; on n'aurait jamais pu se douter, à les voir si bons vivants dans la fumée de leurs cigarettes, qu'il y avait une guerre en ce moment - pas seulement dans le pays qu'il venait de quitter, mais la guerre ici, à un demi-mille de la jetée de Douvres. Il transportait la guerre avec lui. Partout où D. se trouvait, il y avait la guerre. Il n'avait jamais pu comprendre comment les gens ne le sentaient pas.

- Faites circuler, faites circuler! cria l'un des joueurs au barman.

Et quelqu'un s'empara de son verre de bière en hurlant :

- Hors jeu!

- Mêlée! répondirent-ils tous à tue-tête.

- Avec votre permission, dit D., avec votre permission.

Et il se faufila dehors; Il remonta le col de son imperméable et monta sur le pont du bateau plongé dans le brouillard glacé, où les mouettes qui filaient sur Douvres poussaient leurs cris lugubres au-dessus de sa tête. Il se mit à battre la semelle, de long en large, en suivant la rambarde pour se réchauffer, tête baissée vers les planches du pont sur lesquelles ses yeux voyaient une carte semée de tranchées, de positions intenables, de saillants, de morts; des bombardiers décollaient d'un point situé entre ses yeux et dans son cerveau les montagnes tremblaient sous les éclatements d'obus.

Aucune sécurité me lui venait à faire les cent pas le pont de ce bateau anglais qui d'un imperceptible glissement entrait dans le port de Douvres. Le danger faisait partie de lui-même. Ce n'était pas un pardessus qu'on peut laisser à la maison, c'était sa propre peau. L'on meurt avec cette peau : seule, la corruption vous en dépouille. L'unique personne à qui l'on puisse se fier, c'est soi-même. On trouvait sur le cadavre d'un ami, sous sa chemise, une médaille bénite; un autre ami appartenait à une organisation qui ne portait pas les initiales qu'il aurait fallu. De long en large, sur ce pont des troisièmes exposé à tous les vents, d'arrière en avant et d'avant en arrière, jusqu'à l'endroit où sa marche était interrompue par un écriteau : « Réservé aux Passagers de Première Classe. » Il fut un temps où la distinction de classes lui serait apparue comme une insulte, mais à présent les classes sociales étaient subdivisées trop de fois pour que la chose eût un sens quelconque. Il fixa des yeux le pont des premières; il n'y avait dans le froid qu'un seul homme comme lui-même : col remonté, il se dressait à l'avant du bateau et regardait vers Douvres.

D. tourna les talons et regagna l'arrière, et au rythme régulier de son pas, les avions de bombardement reprirent leur vol. Vous ne pouvez être sûr que de vous-même et par moments vous vous demandez si après tout vous n'avez pas tort d'en être sûr...."

C'est un roman d'espionnage, plein de suspense, d'enlèvements et de coups de feu. Mr. D. (l'initiale ne trahit pas une influence de Kafka. mais un souci de mystère), professeur de langues romanes devenu l'émissaire des républicains espagnols, vient en Angleterre commander du charbon que s'efforce aussi d'obtenir l'agent du parti adverse. Les événements qui se déroulent à un rythme effréné sont tous vus par les yeux de D. et l'optique du lecteur se limite à la sienne. Sa vision. et aussi sa philosophie, sont celles du romancier ; cette vision de l`homme traqué symbolise celle d'un univers catholique qui ne paraît compréhensible qu'au seul regard de Dieu. En proie à une perpétuelle méfiance, les êtres se corrompent mutuellement par le mensonge ou l`illusion, comme K. ou le Docteur Li. Bien que la mort de sa femme le hante et qu'il soit obsédé par le "complexe du chat" (il s'est trouvé enterré avec un chat dans un bombardement), le héros parvient à s`attacher à Rose Cullen, mais il s'agit de pitié plus que d'amour. Puis, auprès de la servante Else, il connaît le réconfort de la confiance partagée. Le meurtre d'Else le transforme : de poursuivi il devient justicier mais, champion d'une cause perdue, il échouera.

Dans ce roman, Greene évoque l'atmosphère de Londres, la ville heureuse au seuil de la guerre, toute colorée par le monologue intérieur des personnages. Mais le mal est partout présent, inhérent à la condition humaine et nulle idéologie ne saurait suffire à le combattre. Telle est la leçon de cette œuvre pessimiste - (Trad. Editions du Seuil, 1948 ; Robert Laffont, 1979).

"The Power and the Glory" (1940, La Puissance et la Gloire)

Un prêtre déchu et ivrogne assume jusqu'au martyre son ministère dans un Mexique révolutionnaire qui persécute l'Église. "La Puissance et la Gloire est le sommet

des romans catholiques de Graham Greene qui, pour la première fois. délaissait les thèmes policiers. Il lui fut inspiré par un séjour au Mexique en 1937. Le clergé mexicain persécuté par le

gouvernement révolutionnaire, il ne reste qu'un seul prêtre, dont la tête est mise à prix. Ce prêtre est un pauvre homme qui aime trop l'alcool et qui a fait un enfant à une de ses paroissiennes.

Il essaie de fuir mais revient chaque fois qu'un mourant a besoin de lui, « et même lorsqu'il croit que son secours sera vain, et même lorsqu'il n'ignore pas que c'est d'un guet-apens qu'il

s'agit et que celui qui l'appelle l'a déjà trahi, ce prêtre ivrogne, impur, et tremblant devant la mort, donne sa vie sans perdre à aucun moment le sentiment de sa bassesse et de sa honte » (

François Mauriac ). Extraordinaire roman, "La Puissance et la Gloire" connut dès sa parution un succès retentissant et reste l'oeuvre la plus forte du grand écrivain anglais." (Trad. Robert

Laffont, 1948).

Chapitre I - Le port

"Mr. Tench sortit de sa maison sous l’aveuglant soleil mexicain et dans la poussière qui blanchissait tout, pour aller chercher son cylindre d’éther. Du haut du toit, quelques vautours à l’aspect famélique le considérèrent d’un œil indifférent : il n’était pas encore devenu charogne. Un vague frisson de révolte monta au cœur de Mr. Tench qui arracha, en s’y cassant les ongles, deux ou trois cailloux de la route pour les lancer d’un geste mou contre les oiseaux. L’un d’eux s’envola dans un claquement d’ailes au-dessus de la ville ; il survola la minuscule plaza, le buste de l’ex-président, ex-général, ex-humain, survola les deux baraques où l’on vendait de l’eau minérale et fila droit vers le fleuve et la mer. Il n’y trouverait rien du tout : de ce côté-là, les requins se chargeaient des charognes. Mr. Tench traversa la placette.

Il salua d’un buenos dias un homme assis contre un mur au milieu d’une petite tache d’ombre et qui tenait un fusil. Mais ce n’était pas comme en Angleterre : l’homme ne répondit rien, il se contenta de fixer Mr. Tench d’un œil malveillant, comme s’il n’avait jamais eu le moindre rapport avec cet étranger, comme si Mr. Tench n’avait pas recouvert d’or ses deux prémolaires. Mr. Tench continua sa route en transpirant, dépassa l’ancienne église où était maintenant installée la Trésorerie, et s’en alla vers le port. À mi-chemin, il se demanda brusquement pourquoi il était sorti… Un verre d’eau minérale ? C’était tout ce qu’on trouvait à boire dans ce pays de prohibition, de la bière aussi, mais elle était monopole d’État, et coûtait trop cher ; on n’en buvait qu’aux grandes occasions. Une affreuse sensation de nausée tordit l’estomac de Mr. Tench. Non, il n’était pas sorti pour acheter de l’eau minérale. Ah ! oui, bien sûr, son cylindre d’éther… Le bateau était arrivé. Il avait entendu, après le déjeuner, ses coups de sifflet triomphants, pendant qu’il était allongé sur son lit. Il passa devant la boutique du barbier, la maison des deux dentistes, et laissant à droite la douane, à gauche un entrepôt, déboucha sur le quai du fleuve.

Entre les plantations de bananiers, le fleuve roulait lourdement vers la mer. Le Général-Obregon était amarré à quai et l’on déchargeait de la bière… Déjà, une centaine de caisses s’entassaient sur le port. Mr. Tench se réfugia à l’ombre du bureau de la douane et se demanda : « Qu’est-ce que je fais ici ? » Sous l’action de la chaleur, sa tête se vidait de tout souvenir. Il fit de sa bile un crachat qu’il projeta mélancoliquement dans le soleil. Puis il s’assit sur une caisse pour attendre. Rien à faire. Personne ne viendrait chez lui avant cinq heures...." (Traduction française : Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1948).

Le dernier chapitre est emblématique et il condense tout Greene : l’ironie tragique, la grâce à travers la déchéance, et la tension entre corruption humaine et salut. Le protagoniste, ce prêtre pécheur, lâche, alcoolique mais fidèle à son sacerdoce malgré tout, accepte de répondre à l’appel d’un mourant, sachant que c’est un piège. Ce choix incarne l’essence du roman : l’opposition entre faiblesse humaine et grâce divine. Greene y cristallise son idée de la sainteté paradoxale : un homme indigne à bien des égards, mais qui reste jusqu’au bout fidèle à sa mission sacerdotale. C’est précisément sa faiblesse qui rend sa grâce plus éclatante. La scène illustre le conflit central du roman : l’État (la "puissance") qui cherche à éradiquer la foi, et la persistance mystérieuse de la grâce et de la foi (la "gloire"), incarnée par ce prêtre déchu mais fidèle ....

"Chapitre IV

Le lieutenant attendit que la nuit fût tombée pour s’acquitter lui-même de la mission ; la confier à un autre serait dangereux : le bruit se répandrait aussitôt en ville que le Père José avait été autorisé à exercer une fonction religieuse à la prison. Il serait même sage de n’en pas informer le jefe ; on ne peut pas se fier à ses supérieurs lorsqu’on a réussi là où ils ont échoué. Il savait que le jefe était mécontent qu’il eût ramené le prêtre, à son point de vue une évasion aurait été bien préférable.

Dans le patio, il se sentit surveillé par une douzaine d’yeux : les enfants y étaient en groupe, prêts à crier des quolibets au Père José lorsqu’il se montrerait. L’officier regrettait d’avoir fait au prêtre cette promesse, mais il allait tenir parole… parce que ce serait un triomphe, pour ce vieux monde corrompu, par la tyrannie de Dieu, que de pouvoir montrer une supériorité quelconque, courage, loyauté, justice…

Il frappa, mais personne ne répondit : il attendit debout dans l’obscurité du patio comme un solliciteur. Puis il frappa de nouveau et une voix cria :

— On vient, on vient.

Le Père José, le visage collé aux barreaux de la fenêtre, demanda :

— Qui est là ?

Il avait l’air de fouiller à tâtons près du sol.

— Lieutenant de police.

— Oh ! s’écria le père, d’une voix de fausset, excusez-moi. C’est mon pantalon. Dans le noir…

Il fit le geste de soulever un fardeau avec ses épaules et l’on entendit un craquement sec comme si sa ceinture ou ses bretelles avaient cédé. De l’autre côté du patio, les enfants se mirent à pousser des cris aigus :

— Padre José, Padre José !

Mais lorsque le Père José vint ouvrir la porte, il feignit de ne pas les voir et se contenta de murmurer tendrement :

— Petits démons !

— Je veux que vous veniez jusqu’au poste de police, dit le lieutenant.

— Mais je n’ai rien fait. Rien du tout. On ne peut être plus prudent que moi.

— Padre José, piaillaient les enfants.

Il continua d’une voix suppliante :

— Si l’on vous a parlé d’un enterrement, on vous a mal informé. Je n’ai même pas voulu dire une prière.

— Padre José, Padre José !…

Le lieutenant se retourna et traversa le patio. Il cria d’une voix furieuse aux petits visages derrière la grille :

— Taisez-vous. Allez donc vous coucher. Tout de suite. Vous m’entendez.

Un à un, ils s’éclipsèrent, mais dès que le lieutenant eut le dos tourné, ils revinrent à leur poste d’observation.

Le Père José déclara :

— Personne ne peut venir à bout de ces enfants.

— Où es-tu, José ? s’enquit une voix de femme.

— Ici, ma bonne. C’est la police.

Une énorme femme en chemise de nuit blanche roula vers eux comme une vague de fond. Il n’était guère plus de sept heures du soir. « Peut-être, pensa le lieutenant, vivait-elle dans ce costume, peut-être vivait-elle au lit. »

— Votre mari, dit-il en appuyant sur le mot avec satisfaction, votre mari doit se rendre au poste de police.

— Qui l’a dit ?

— Moi.

— Il n’a rien fait.

— J’expliquais justement à l’officier, ma bonne…

— Tais-toi. Laisse-moi parler.

— Cessez tous les deux de jacasser, dit le lieutenant. On a besoin de vous là-bas pour voir un homme… un prêtre. Il veut se confesser.

— À moi ?

— Oui. Vous êtes le seul.

— Pauvre homme, dit le Père José, dont les petits yeux roses firent le tour du patio. Pauvre homme.

Il se trémoussa d’un air gêné et lança un bref et furtif regard vers le ciel où tournoyaient les constellations.

— Tu n’iras pas, dit la femme.

— C’est contraire aux lois pourtant dit le Père José.

— Ne vous occupez pas de cela.

— Oh ! il ne faut pas nous en occuper vraiment, dit la femme. Je vois bien ce que vous avez dans la tête. Vous ne voulez pas laisser mon mari en paix. Vous rusez pour le prendre en faute. Je connais vos méthodes. Vous envoyez des gens lui demander qu’il dise des prières… parce qu’il est bon. Mais rappelez-vous bien ceci : il est pensionnaire du gouvernement.

Le lieutenant parla, lentement :

— Ce prêtre… il y a des années qu’il travaille en secret… pour votre Église. Nous l’avons arrêté et, bien entendu, il sera fusillé demain. Ce n’est pas un mauvais homme. Je lui ai permis de vous voir parce qu’il semblait croire que cela lui ferait du bien.

— Je le connais, interrompit la femme. C’est un ivrogne et pas autre chose.

— Pauvre homme, dit le Père José. Un jour, il a essayé de se cacher ici…

— Je vous promets, dit le lieutenant, que personne ne le saura.

— Personne ne le saura ! caqueta la femme. Demain la ville entière l’aura appris. Regardez ces enfants. Ils ne laissent jamais José en paix. On n’en verra pas la fin, tout le monde va vouloir se confesser et le gouverneur l’apprendra et on nous supprimera la pension.

— Pourtant, ma bonne amie, dit le prêtre, si c’est mon devoir…

— Tu n’es plus prêtre, dit la femme, tu es mon mari. (Elle se servit d’un mot grossier.) C’est ça ton devoir maintenant.

Le lieutenant les écoutait avec une âpre satisfaction. C’était comme s’il redécouvrait une ancienne croyance.

— Je n’ai pas le temps d’attendre que vous ayez fini de vous chamailler, dit-il. M’accompagnez-vous, oui ou non ?

— Il ne peut pas t’y forcer, dit la femme.

— Ma bonne amie, tout de même, vois-tu… après tout, je suis prêtre…

— Prêtre ! s’écria la femme. Toi ? prêtre !

Elle éclata d’un rire bruyant que les enfants postés derrière la fenêtre imitèrent aussitôt. Le Padre José couvrit ses yeux roses de sa main comme s’il souffrait.

— Ma bonne… dit-il.

Mais le rire continua.

— Venez-vous ?

Le Père José fit un geste de désespoir, comme pour dire qu’une défaite de plus ou de moins ne comptait guère dans une vie comme la sienne.

— Je ne crois pas, dit-il, que ce soit possible.

— Très bien, répondit le lieutenant en tournant brusquement les talons.

Il avait déjà perdu assez de temps à l’exercice de la miséricorde. Il entendit derrière lui la voix suppliante du Père José :

— Dites-lui que je vais prier pour lui.

Les enfants s’étaient enhardis. L’un d’eux lança d’une voix stridente : « José, viens te coucher ! » ce qui fit rire le lieutenant. Son rire faible, peu convaincant, vint augmenter l’hilarité générale qui jaillissait autour du Père José et, le dépassant, montait vers les constellations disciplinées dont jadis il connaissait les noms.

Le lieutenant ouvrit la porte de la cellule : à l’intérieur, il faisait très sombre. Il referma soigneusement les verrous derrière lui, une main posée sur son revolver.

— Il ne veut pas venir, dit-il.

Dans le noir, un être humain était pelotonné : c’était le prêtre, accroupi sur le sol comme un enfant qui joue.

— Vous voulez dire : pas ce soir ?

— Je veux dire qu’il ne viendra pas du tout.

Il y eut un moment de silence si l’on peut appeler silence l’incessant ronron de foreuse que faisaient les moustiques, et les petites explosions des cancrelats contre le mur. À la fin, le prêtre parla :

— Je suppose qu’il a eu peur.

— Sa femme n’a pas voulu le laisser venir.

— Pauvre homme !

Il essaya de rire, mais aucun son n’aurait pu être plus navrant que ce simulacre de joie. Sa tête retomba entre ses genoux : il avait l’air d’avoir renoncé à tout et d’être complètement abandonné.

— Autant que vous sachiez la vérité tout entière, dit le lieutenant. Vous avez été jugé et reconnu coupable.

— N’aurais-je pu assister à mon propre procès ?

— Cela n’y aurait rien changé.

— Non.

Il se tut, cherchant quelle attitude il allait prendre. Enfin, il demanda avec une désinvolture affectée :

— Et puis-je me permettre de vous demander… quand ?

— Demain.

La promptitude et la brièveté de la réponse mirent fin à ses fanfaronnades. Sa tête retomba. Il semblait, autant qu’on pût en juger dans cette ombre, occupé à se ronger les ongles.

— C’est mauvais, dit le lieutenant, de passer une nuit comme celle-ci dans la solitude. Si vous le voulez, vous serez transféré à la cellule commune…

— Non, non. Je préfère être seul. J’ai beaucoup à faire. (Sa voix se brisa et siffla comme s’il avait un gros rhume.) Il faut que je réfléchisse à tant de choses.

— Je voudrais faire quelque chose pour vous, dit le lieutenant. Je vous ai apporté un peu de cognac.

— Au mépris de la loi ?

— Oui.

— C’est très gentil de votre part. (Il prit la petite gourde.) Sans doute n’en auriez-vous pas besoin à ma place, mais moi, j’ai toujours eu peur de souffrir.

— Nous mourrons tous un jour, dit le lieutenant. L’heure et le jour me paraissent sans importance.

— Vous êtes vertueux : vous n’avez rien à craindre.

— Comme vos idées sont bizarres ! se plaignit le lieutenant. Il me semble parfois que tout ce que vous en faites, c’est pour me persuader.

— Vous persuader de quoi ?

— Oh ! je ne sais pas… de vous rendre la liberté, ou de croire aux préceptes de la sainte Église catholique, à la communion des saints… qu’est-ce qu’on dit donc après ?…

— La rémission des péchés…

— Vous n’y croyez guère vous-même à ça ?

— Oh ! mais si, j’y crois, dit le petit homme avec entêtement.

— Alors, qu’est-ce qui vous inquiète ?

— Je vais vous dire : je ne suis pas ignorant. J’ai toujours su ce que je faisais. Et je ne puis me donner l’absolution.

— Si le Père José était venu jusqu’ici, cela aurait-il fait une si grande différence ?

Il attendit longtemps la réponse, et lorsqu’elle vint ne la comprit pas :

— Un autre homme… cela facilite…

— N’y a-t-il rien d’autre que je puisse faire pour vous ?

— Non, rien.

Le lieutenant rouvrit la porte, en reposant machinalement la main sur sa crosse de revolver. Il se sentait triste maintenant que le dernier prêtre était sous les verrous, il ne lui restait rien pour occuper son esprit. Les ressorts de son activité semblaient s’être brisés. Il pensait aux semaines de chasse comme à une époque heureuse qui venait de se terminer et ne reviendrait plus. Il se sentait sans but, comme si la vie s’était retirée de son univers. Il dit au prêtre avec une bienveillance amère (il ne pouvait pas arriver à haïr ce petit homme creux) :

— Essayez de dormir.

Au moment où il fermait la porte, une voix tremblante de peur l’arrêta :

— Mon lieutenant ?

— Oui ?

— Vous avez vu fusiller des gens. Des gens comme moi ?

— Oui.

— Est-ce que la douleur dure… longtemps ?

— Non, non, c’est l’affaire d’une seconde, répondit-il d’un ton bourru.

Il referma la porte et traversa sans y voir la cour aux murs blanchis à la chaux. Il entra dans le bureau. Les photographies du prêtre et du bandit restaient encore épinglées au mur ; il les en arracha, elles étaient devenues inutiles. Ensuite, il s’assit devant sa table et, posant la tête sur ses mains, s’endormit d’épuisement. Plus tard, de ce qu’il avait rêvé il ne put se rappeler qu’un rire, un rire incessant, et un long couloir dont il ne parvenait pas à trouver l’issue.

Le prêtre s’assit à terre, la gourde de cognac entre les mains. Sans attendre, il en dévissa le bouchon et colla ses lèvres au goulot. L’alcool ne lui fit aucun effet : pas plus que s’il buvait de l’eau. Il reposa la gourde et commença une sorte de confession générale. Il se murmura à lui-même :

— Je me suis livré à la fornication.

L’expression toute faite ne signifiait rien : on aurait dit une phrase de journal : impossible de se repentir d’une chose énoncée ainsi. Il recommença : « J’ai couché avec une femme », et essaya de s’imaginer l’autre prêtre lui demandant : « Combien de fois ? Était-elle mariée ? » — « Non. » Sans penser à ce qu’il faisait, il but une nouvelle rasade d’alcool.

Au moment où le liquide toucha sa langue, il se rappela son enfant, entrant dans la hutte, entourée de lumière aveuglante, avec son visage triste, obstiné, assombri d’une science précoce.

— Oh ! mon Dieu, protégez-la, pria-t-il, Damnez-moi, je l’ai mérité, mais donnez-lui la vie éternelle.

Cet amour était celui qu’il aurait dû ressentir pour les créatures humaines en général : toutes ses angoisses, tout son désir d’aider l’âme à se sauver, se concentraient injustement sur cette unique enfant. Il se mit à pleurer : comme s’il était condamné à rester sur la rive et à la voir se noyer lentement, parce qu’il avait oublié les gestes qu’on fait pour nager. « C’est le sentiment, pensa-t-il, que je devrais éprouver pour tous les êtres, à tout moment » ; et il essaya de détourner d’elle ses pensées pour les fixer sur le métis, le lieutenant, la fillette du dépôt de bananes, et même un dentiste avec qui il avait passé un jour quelques instants ; il fit surgir ainsi une longue parade de visages qui tentaient en vain de forcer son attention, aussi rétive qu’une lourde porte qu’on ne peut ébranler. Car tous ceux-là étaient eux aussi en danger. Il pria : « Que Dieu les aide », mais, au moment de la prière, l’image de son enfant près du tas d’immondices s’imposa à son esprit, et il comprit que c’était pour elle qu’il priait. Encore un échec !

Au bout d’un moment, il reprit sa confession :

— J’ai été ivre… je ne sais combien de fois. Il n’est pas un seul devoir que je n’aie négligé. Je suis coupable d’orgueil, de manque de charité…

Les mots redevenaient conventionnels, vides de sens. Il lui manquait un confesseur qui eût fait passer son esprit de la formule au fait.

Il but une nouvelle gorgée d’alcool, et se levant péniblement, à cause d’une crampe douloureuse, il alla jusqu’à la porte et à travers les barreaux contempla la cour carrée, chaude, baignée de lune. Il apercevait les gendarmes endormis dans leurs hamacs et parmi eux un homme qui ne pouvait pas dormir et se balançait paresseusement, de-ci, de-là. Un étrange silence régnait partout, même dans les autres cellules. On eût dit que le monde entier avait eu le tact de tourner le dos pour éviter de le voir mourir. Retrouvant son chemin à tâtons, il regagna le coin le plus éloigné et s’assit, la gourde d’alcool entre les genoux. « Si je n’avais pas été si inutile, pensait-il, si inutile… » Ces huit années dures et désespérées lui paraissaient n’être qu’une caricature de sacerdoce : quelques communions, quelques confessions, un mauvais exemple incessant. Il pensait : « Si seulement j’avais une âme à offrir, afin de pouvoir dire : voilà ce que j’ai fait… » Des gens étaient morts pour lui. Ils auraient mérité un saint ; un peu d’amertume lui vint au cœur à cause d’eux et parce que Dieu n’avait pas jugé bon de leur en envoyer un. « Le Père José et moi, pensait-il, le Père José et moi… » Il but encore une gorgée d’alcool, en pensant au froid visage des saints qui allaient le repousser.

La nuit s’écoulait plus lentement qu’à son dernier passage dans la prison parce qu’il était seul. Ce ne fut que l’alcool, dont il but les dernières gouttes vers deux heures du matin, qui parvint à le faire un peu dormir. La peur lui donnait la nausée, il avait mal à l’estomac et l’alcool lui desséchait la bouche. Il se parlait tout haut parce que tout à coup le silence lui était devenu insupportable. Il se plaignait, lamentablement : « Tout cela est très bien… pour les saints », et un moment après : « Comment sait-il que c’est l’affaire d’une seconde ? Combien de temps dure une seconde ? » Ensuite il se mit à pleurer, en se frappant doucement la tête contre le mur. Ils avaient donné au Père José une chance de s’en tirer, mais pas à lui. Peut-être n’avaient-ils rien compris du tout, du seul fait que, si longtemps, il leur avait échappé. Peut-être pensaient-ils sincèrement qu’il repousserait les conditions que le Père José avait acceptées, qu’il ne voudrait pas se marier, qu’il se montrerait fier. Peut-être, s’il le leur proposait lui-même, était-il encore temps d’échapper. L’espoir le calma pendant un moment, et il s’endormit la tête appuyée au mur.

Il fit un rêve curieux. Il rêva qu’il était assis à une table de café devant le maître-autel de la cathédrale. Une demi-douzaine de plats s’étalaient devant lui, et il mangeait de grand appétit. Une odeur d’encens flottait, dans une étrange atmosphère d’allégresse. Ces plats – comme toutes les nourritures de rêve – n’avaient pas grand goût, mais il avait le sentiment que lorsqu’il les aurait achevés on lui servirait le meilleur mets de tous. Un prêtre, en disant la messe, passait et repassait devant l’autel, mais lui n’y prenait pas garde : le service religieux ne l’intéressait plus du tout. Enfin, les six assiettes furent vides ; une personne invisible sonna la clochette du Sanctus, et l’officiant s’agenouilla avant de présenter l’hostie. Mais lui restait assis, sans bouger, et ne faisait pas attention au Dieu sur l’autel, comme si ce Dieu eût été là pour les autres, non pour lui. Puis le verre placé à côté de son assiette se remplit de vin et, levant les yeux, il vit, en train de le servir, la fillette du dépôt de bananes.

— Je l’ai pris dans la chambre de papa, dit-elle.

— Vous ne l’avez pas volé ?

— Pas exactement, répondit-elle de sa voix précise et appliquée.

— C’est bien gentil de votre part, lui dit-il. J’ai oublié le code… comment l’appelez-vous ?

— Morse.

— C’est cela. Morse. Trois coups longs et un court.

Et immédiatement, les coups se mirent à résonner : le prêtre à l’autel, toute une congrégation invisible dans la nef, frappaient trois coups longs et un court… toc, toc, toc… toc.

— Qu’est-ce que cela signifie ? demanda-t-il.

— Une nouvelle, répondit l’enfant qui le surveillait de son regard sévère, chargé de sympathie et du sentiment de sa responsabilité.

Lorsqu’il s’éveilla, l’aurore naissait. Il émergea du sommeil plein d’un immense espoir qui le quitta brusquement et complètement dès qu’il revit la cour de la prison. C’était le matin de sa mort. Accroupi sur le sol, la gourde d’alcool vide entre les mains, il essaya de se rappeler un acte de contriction : « Oh ! mon Dieu, je regrette tous mes péchés et je vous en demande pardon… crucifié… et j’ai mérité vos châtiments les plus terribles. » Il s’embrouillait, l’esprit ailleurs : ce n’était pas la bonne mort que nous demandons toujours dans nos prières. Il aperçut son ombre sur le mur de la cellule, elle avait un air de surprise et de grotesque futilité. Quelle sottise avait été la sienne de croire qu’il aurait la force de rester, alors que tous les autres avaient pris la fuite. « Quel être impossible je suis, pensa-t-il, et combien inutile. Je pourrais aussi bien n’avoir jamais vécu. » Ses parents étaient morts, lui-même bientôt ne serait pas même un souvenir. Après tout, était-il digne de l’enfer ? Des larmes roulèrent sur son visage ; à ce moment-là, il n’avait plus peur de la damnation, même la peur de la souffrance corporelle avait reculé au second plan. Il ne ressentait qu’une immense déception de devoir se présenter devant Dieu les mains vides, parce qu’il n’avait rien fait du tout. Il lui sembla alors qu’il eût été très facile d’être un saint. Il n’était besoin que d’un peu d’empire sur soi, d’un peu de courage. Il avait le même sentiment qu’un homme qui a laissé fuir le bonheur en arrivant quelques minutes trop tard à un endroit fixé. Il savait maintenant qu’en fin de compte une seule chose importe vraiment : être un saint...."

"The Ministry of Fear" (1943, Le Ministère de la peur)

"Londres durant le Blitz. Un homme devine le poids d'un gâteau dans une fête foraine, il devient malgré lui propriétaire du microfilm caché à l'intérieur...

L’aventure d’Artur Rowe aux prises avec les mystérieux fonctionnaires du Ministère de la Peur organisé par les Allemands au cœur de Londres pendant le « Blitz » relève du roman policier ou du

roman d’espionnage. Mais comme toujours avec Greene, le drame d’Artur Rowe, cet homme qui autrefois a tué pour mettre fin à la souffrance d’un être qu’il aimait, c’est le drame de l’homme à la

recherche de l’absolu. Il tombe dans les filets des magistrats du Ministère de la Peur. Parviendra-t-il à leur échapper ? Parviendra-t-il à trouver la paix et l’amour qu’il recherche ?" (Editions

Robert Laffont)

CHAPITRE PREMIER - LES MÈRES LIBRES - I

LES kermesses, avec leurs jeux d’adresse où l’on faisait dégringoler à grand bruit des noix de coco, avaient toujours exercé sur Arthur Rowe un attrait irrésistible.

Bien entendu, il n’y avait pas de noix de coco en cette année de guerre que l’on n’aurait su oublier rien qu’à voir les trous béants et irréguliers entre les maisons du quartier de Bloomsburry. En effet, de la rue, telle la cheminée peinte d’une maison de poupée, se voyait celle d’un appartement comme accrochée à mi-hauteur d’un pan de mur délabré ; de nombreux miroirs restés suspendus, du papier peint vert, tout déchiqueté, complétaient l’ensemble, et, d’une rue avoisinante, par cet après-midi ensoleillé, on percevait le bruit du verre brisé que l’on balayait, si semblable au son monotone de la mer déferlant sur une plage caillouteuse.

Malgré ses ruines, le quartier avait tenu à bien faire les choses, et les drapeaux des Nations-Unies, joints à de nombreux oriflammes datant manifestement du jubilé du roi George V, en témoignaient.

Arthur Rowe jeta un regard d’envie au-dessus de la grille du square qui avait échappé à la récupération ; la fête l’attirait par son charme innocent. Elle respirait la jeunesse que l’on associe au jardin des presbytères, aux toilettes légères et gracieuses des jeunes filles, au parfum des bordures fleuries… à l’insouciance, et aucune moquerie ne lui venait à l’esprit devant ces moyens ingénieux et naïfs, prix de laborieux efforts, tous destinés à enrichir les fonds de quelque cause charitable.

Ici, parmi l’assistance, l’on distinguait le traditionnel pasteur qui présidait à quelque petit jeu de hasard ; là, une vieille dame en toilette imprimée qui lui tombait aux chevilles, coiffée d’une capeline souple, organisait d’un air affairé une « chasse-au-trésor » (les prix étaient enfouis dans divers endroits du jardin grand comme un mouchoir de poche) et, comme le crépuscule approchait – l’obscurcissement des lumières obligeait à fermer de bonne heure –, on pouvait prévoir de laborieuses recherches à coups de pelles.

Dans un coin, sous un platane, se trouvait la baraque du diseur de bonne aventure, laquelle ressemblait fort à un urinoir de fortune. Par cet après-midi dominicale l’ensemble était parfait et les yeux d’Arthur Rowe s’emplirent de larmes lorsque la fanfare, probablement improvisée à grand-peine, attaqua un chant patriotique de l’autre guerre, et suivant la grille, il s’achemina doucement vers son destin : un jeu où des sous – pas bien nombreux – rebondissaient sur une planche inclinée pour atterrir sur un échiquier.

La kermesse était mal achalandée : il n’existait que trois baraques et l’assistance les évitait avec soin – s’il fallait dépenser quelque chose, il valait mieux courir sa chance et peut-être gagner… des sous au jeu du damier ou des bons de la Défense nationale à la chasse au trésor.

Hésitant, et suivant toujours la grille, Arthur Rowe s’avança, tel un intrus ou comme quelqu’un doutant de l’accueil qui lui sera fait en rentrant chez lui après une longue absence. C’était un grand garçon maigre au dos arrondi et aux cheveux noirs grisonnants. Sa physionomie vive était relevée par un visage étroit au nez légèrement tordu, à la bouche naïve et tendre à la fois. Ses vêtements étaient de bonne coupe mais négligés ; on l’aurait dit célibataire et pourtant il avait aussi quelque chose de conjugal.

« Le droit d’entrée est d’un shilling, dit la dame d’un certain âge qui vendait les billets ; mais si vous attendez encore cinq minutes vous pourrez bénéficier du tarif réduit. Je pense qu’il n’est que juste de prévenir ceux qui arrivent si tard.

— Vous êtes très aimable.

— Même lorsqu’il s’agit d’une si noble cause, nous ne voudrions pas que l’on puisse croire que nous en profitons.

— Je préfère ne pas attendre… quel est le but de cette fête ?

— Aider les Mères libres… je veux dire les mères de famille des Nations libres. »

Avec allégresse, Arthur Rowe se revit adolescent et même enfant ; à cette époque de l’année, il avait toujours connu une fête semblable donnée dans le jardin du pasteur, près de Trumpington Road, avec pour décor les champs du Cambridgeshire, au-delà de l’estrade de l’orchestre improvisé, les saules étêtés bordant le ruisseau poissonneux et la plâtrière située au flanc du talus que l’on nomme « colline » en Cambridgeshire.

Chaque fois qu’Arthur avait assisté à ces fêtes villageoises il en avait toujours ressenti une impression étrange, il lui semblait s’exposer à ce qu’il lui arrivât quelque chose d’imprévu, et que la vie familiale qu’il avait jusque-là connue, pût s’en trouver bouleversée à jamais. Le rythme de l’orchestre dans le soleil couchant, l’éclat des cuivres, le visage des jeunes filles inconnues, tout se brouillait et il reconnaissait à peine Mme Troup, la gérante de l’épicerie générale et de la poste auxiliaire, Mlle Savage, l’institutrice de l’école du dimanche, et la femme du pasteur et celle de l’aubergiste. Lorsqu’Arthur était enfant, il suivait sa mère aux baraques de layette, lainages roses, poterie d’art, éléphants blancs. Il semblait qu’à cet étalage qu’il chérissait, quelque anneau magique lui accorderait trois souhaits ou la réalisation de son plus cher désir, mais, chose étrange dont il ne s’étonnait plus, il rentrait invariablement avec un exemplaire d’occasion du « Petit Duc » de Charlotte Yonge ou un Atlas désuet recommandant l’usage du thé de Mazawattee. Qu’importe ! il emportait jalousement le souvenir de cette musique, se sentait imprégné de l’heureuse atmosphère de cette agitation joyeuse et savait que l’avenir lui appartenait.

Adolescent, il connut d’autres émois : il s’imaginait rencontrer à la cure quelque jeune fille inconnue à qui il oserait parler et avec laquelle, tard dans la soirée, il danserait sur le gazon en se grisant du parfum des bois. Mais, comme ces rêves ne s’étaient jamais réalisés, il lui en restait toujours l’espoir avec tout ce qu’il offre à l’imagination. Perdu dans ses pensées, il était maintenant entré dans l’enceinte et avait atteint les platanes, tout en se demandant si, maintenant, il lui arriverait quelque aventure. Il ne pensait plus, bien entendu, à une jeune fille ou à un anneau magique mais à quelque chose de tout différent, d’inconnu, qui viendrait remplir le vide des vingt dernières années de sa vie. Écoutant la fanfare, il sentait les pulsations désordonnées de son cœur, et, bien qu’il eût atteint l’âge d’un homme, ses pensées étaient celles d’un enfant.

« Venez donc courir votre chance, monsieur ! lui lança le pasteur de sa plus belle voix.

— Il me faudrait de la monnaie…

— Non pas douze, mais treize sous pour un shilling ! »

Les uns après les autres, Arthur Rowe laissa ses pennies dégringoler le long de la pente et les regarda s’immobiliser sur le damier.

« Pas de veine aujourd’hui ! Essayez donc encore une fois… pour la bonne cause.

— Merci, j’essaierai ailleurs », répondit Arthur.

Il se souvenait que sa mère n’insistait jamais et bien qu’elle laissât aux enfants les noix de coco, visitait toutes les baraques.

En temps de guerre, il eût été difficile – pour ne pas dire impossible – d’y trouver un objet utile ; mais, sous une petite tente, sur une sorte de socle, un gâteau était là, entouré d’admirateurs, à qui une dame expliquait : « Nous avons dû réunir nos rations de beurre, et M. Tatham a trouvé les raisins. » La dame se tourna vers Arthur Rowe, et l’invita :

« Prenez un billet, monsieur, et devinez combien il pèse ! »

Arthur le soupesa et lança à tout hasard :

« Un kilo cinq cents.

— Pas mal. C’est votre femme qui vous a donné des leçons ? »

Rowe tressaillit et murmura en s’éloignant : « Non, je ne suis pas marié. »

La guerre avait rendu très difficile la tâche des petits marchands ; des livres d’occasion occupaient la presque totalité d’une échoppe, tandis qu’une autre était habilement garnie d’un amoncellement hétéroclite de vêtements d’occasion : jupons à poches, cols baleinés en dentelle, corsets de coupe désuète, tous provenant d’un fond de tiroir, dont on se débarrassait enfin au profit des Mères libres.

La laine étant rationnée, les vêtements tricotés pour enfants étaient rares, même ceux d’occasion, parce qu’ils font toujours plaisir aux amis.

Pour que les traditions ne se perdent pas, la troisième baraque était celle de l’éléphant blanc que l’on aurait tout aussi bien pu appeler « éléphant noir » en justification de la profusion d’éléphants d’ébène qu’elle exposait – sans doute un don de quelque Anglais ayant séjourné aux Indes. Il y avait des livres en lambeaux et aussi des cendriers en cuivre, de vieux étuis brodés, deux albums de cartes postales, un jeu complet d’illustrations pour Dickens (primes pour fumeurs), une bouilloire nickelée, un long porte-cigarettes rose, de nombreux coffrets en bois de Bénarès, une carte postale autographe de Mme Winston Churchill, et enfin, une coupe contenant un assortiment varié de pièces de monnaie étrangère. Arthur Rowe feuilleta les livres et découvrit le cœur serré, un exemplaire délabré du « Petit Duc » qu’il paya six pence. Sans savoir pourquoi, il pressentait une menace dont l’appréhension était encore rendue plus vive par la douceur de cette fin de journée. Entre les platanes, il aperçut un coin bombardé du square surgissant à ses yeux comme pour lui mieux permettre encore de mesurer le gouffre qui le séparait à jamais de son enfance. Tous ces gens qu’il côtoyait n’étaient-ils pas des acteurs payés pour tenir leurs rôles dans une pièce dont la moralité lui était destinée ?

Il n’était pas question pour Arthur Rowe de se joindre à la chasse au trésor, bien qu’il fût mélancoliquement intrigué par le « trésor ». Donc il ne lui restait que le diseur de bonne aventure – car il s’agissait bien d’un clairvoyant, et la baraque en question n’était pas un urinoir.

Une tenture algérienne ramenée en Angleterre par quelque globe-trotter pendait à l’entrée de la cabine et une dame lui saisissant le bras lui confia : « Il faut y aller, il faut consulter Mme Bellairs… elle est surprenante… elle m’a dit que mon fils… » et, s’adressant à une dame qui passait, elle continua sans reprendre haleine : « J’entretenais justement ce monsieur de la surprenante Mme Bellairs et de mon fils.

— Le petit ?

— Oui, Jack ! » ...

Dans "Le Ministère de la peur" (The Ministry of Fear, 1943) de Graham Greene, plusieurs chapitres marquent par leur intensité, mais le plus emblématique est souvent considéré comme le premier chapitre, celui de la kermesse. C’est là que le protagoniste, Arthur Rowe, gagne par hasard un gâteau lors d’une tombola truquée. Ce moment en apparence anodin déclenche toute l’intrigue : un engrenage d’espionnage, de manipulations et de paranoïa.

Que noter?

- L'atmosphère greenienne : le mélange de banalité quotidienne (une fête foraine) et de menace sourde.

- Le hasard et la fatalité : un geste innocent plonge le héros dans un complot.

- Le ton du roman : dès le début, Greene installe ce climat de doute et de méfiance qui imprègne tout le récit.

Certains critiques soulignent aussi le chapitre de la séance de spiritisme, plus tard dans le roman, qui condense la tension entre illusion, manipulation psychologique et menace réelle. Mais la kermesse du premier chapitre reste le plus marquant, car elle condense en une scène symbolique tout ce qui va suivre : un monde où rien n’est ce qu’il paraît...

"The Heart of the Matter" (1948, Le Fond du problème)

Ce troisième roman fut écrit à l'issue du séjour de Graham Greene à Lagos comme attaché au Foreign Office. C`est le récit des derniers mois du major Scobie, sous-directeur de la Sûreté à Freetown, Sierra Leone. Le bruit court qu'il a des aventures avec des africaines et qu`il est à la solde des Syriens qui se livrent impunément au trafic des diamants. ll n`aime plus son épouse, Louise, sorte d`intellectuelle férue de poésie moderne, mais il se sait indispensable à son bonheur. Elle supporte mal l`Afrique, son climat, ainsi que le manque d`ambition de son mari et la tiédeur de sa foi. Yusef, le boutiquier louche que la police n`a jamais pris sur le fait, éprouve pour Scobie dont il apprécie l'incorruptibilité une amitié sincère : il lui prêtera l'argent nécessaire au voyage de Louise en Angleterre. Ses démarches auprès de la banque ayant échoué, Scobie accepte, mais subit les pressions du trafiquant, devient l`objet d`un soupçon général de la colonie blanche, s`enlise dans le mensonge et sombre dans le désarroi. Auprès d'Hélène Holt, dont le mari vient de périr dans un naufrage, cette âme tourmentée retrouve une certaine pureté et la confiance en soi. Mais, incapable d`être courageusement infidèle à sa femme, Scobie joue au retour de celle-ci la comédie de la tendresse, sans pouvoir quitter Hélène, tout au long du lent calvaire de son propre suicide. Dans l`univers religieux de Greene, ce roman est traduit comme la tragédie de la pitié, du sens de sa responsabilité envers autrui qui alourdissent jusqu`au naufrage le faible Scobie. Cette faiblesse le mène à l`agonie douloureuse d`un pêcheur mais d`un pêcheur exemplaire. ll vide la coupe de la pitié amère pour découvrir que la douleur de Dieu est insondable. En même temps un souci d`aller jusqu`au bout des passions les plus humaines donne au personnage une réelle grandeur. Dans un climat de moiteur exotique et de corruption généralisée, à travers des péripéties policières encore proches du "Rocher de Brighton", le romancier progresse ici vers un art plus subtil, substituant au thème de l`homme traqué celui de l`homme devenu la proie de son propre destin. (- Trad. Robert Laffont, 1948).

"En abordant James Street, Scobie passa devant la Légation. Avec ses longs balcons, cet édifice évoquait toujours à son esprit l’idée d’un hôpital. Depuis quinze ans, il y avait vu arriver toute une succession de malades : périodiquement, au bout de dix-huit mois, certains patients nerveux, le teint jaune, étaient renvoyés dans leurs foyers et d’autres prenaient leur place : attachés coloniaux, attachés pour l’agriculture, trésoriers et directeurs des travaux publics… Il avait surveillé une à une leurs feuilles de température : premier accès de colère déraisonnable, premier verre d’alcool en trop, brusque revendication de principe, après une année d’acceptation. Les employés noirs conservaient, en marchant le long des corridors, l’attitude qu’on prend au chevet d’un malade, à l’imitation des médecins. Ils supportaient toutes les insultes avec jovialité et respect. Le malade a toujours raison.

Au coin, devant le vieux cotonnier, à l’endroit où les premiers colons s’étaient réunis le jour de leur débarquement sur ce rivage hostile, s’élevaient le Palais de Justice et le Commissariat de Police, dans un grand édifice de pierre qui était comme une manifestation de forfanterie grandiloquente d’hommes faibles. Au milieu de cette carcasse massive, l’être humain était secoué dans le vide, comme l’amande sèche dans un noyau. On ne pouvait être que hors de proportion devant une construction aussi emphatique. Mais chaque idée, en tout cas, n’y dépassait pas la profondeur d’une chambre. Dans le couloir étroit et sombre, dans le poste de police et les cellules, Scobie retrouvait toujours l’odeur de la misère et de l’injustice humaines – mêmes relents que dans un Zoo : sciure, excréments, ammoniaque, privation de liberté. C’était nettoyé tous les jours, mais l’on ne pouvait faire disparaître cette odeur. Aussi tenace que la fumée des cigarettes, les prisonniers et les agents de police l’emportaient dans leurs vêtements.

Scobie gravit les larges marches et, tournant à droite, gagna son bureau par la galerie extérieure couverte : il retrouva sa table, deux chaises de cuisine, une petite armoire, une paire de menottes rouillées pendues à un clou comme un vieux chapeau, un fichier ; aux yeux d’un étranger, la pièce eût semblé nue et sans confort, mais Scobie s’y sentait chez lui. D’autres hommes créent lentement, par accumulation, cette atmosphère d’intimité : un tableau nouveau, un nombre de plus en plus grand de livres, un presse-papier de forme étrange, le cendrier acheté pour une raison oubliée au cours de vacances oubliées. Scobie avait échafaudé ce lieu de refuge par un procédé d’élimination. Quand il avait débuté, quinze ans auparavant, la pièce contenait beaucoup plus d’objets que cela. Il y avait une photographie de sa femme, des coussins de cuir aux couleurs vives achetés au marché indigène, un fauteuil, et, sur le mur, une grande carte en couleurs du port. La carte lui avait été empruntée par de jeunes collègues, elle ne lui servait plus à rien, les moindres détails de la côte étaient dessinés sur son cerveau : de Kufa-Bay à Medley, son secteur. Quant aux coussins et au fauteuil, il avait vite découvert que, dans cette ville sans air, les commodités de ce genre étaient synonymes de chaleur. Partout où le corps entrait en contact avec un objet, une surface, chaque fois qu’il était enfermé, il transpirait. Enfin, la photographie avait été rendue inutile par la présence de sa femme. Elle était venue le rejoindre, la première année de la « drôle de guerre » et n’avait jamais pu repartir ; les dangers d’attaques sous-marines avaient fait d’elle un objet aussi inamovible que les menottes pendues au clou. En outre, la photo était très vieille et Scobie ne tenait pas à se rappeler les traits encore informes, l’expression calme et douce à force d’ignorance, les lèvres docilement écartées par un sourire que le photographe avait exigé. Quinze années pétrissent un visage, peu à peu, la douceur cède devant l’expérience, et Scobie était hanté par l’idée de sa propre responsabilité. C’était lui qui avait montré le chemin : l’expérience acquise par sa femme avait été celle qu’il avait choisie. C’était lui qui avait formé ce visage...."

"The Third Man" (1949, Le Troisième Homme)

"The Third Man", the Classic Thriller of Post–World War II Vienna ....