- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

Philosophie analytique - Willard van Orman Quine (1908-2000), "Two Dogmas of Empiricism" (1951), "Word and Object" (1960) - John Langshaw Austin (1911-1960), "How to do Things with Words" (1962) - John Roger Searle (1932), "Speech Acts" (1969) - ....

Last update: 11/11/2016

Penser et parler exigent une vigilance constante à l'égard du langage lui-même, dont les mots ne sont pas de simples étiquettes collées sur les choses, mais des constructions qu'il faut apprendre à interroger.

En réaction aux excès du positivisme logique – pour qui le langage devait uniquement décrire le monde et la philosophie se réduire à son analyse –, deux philosophes anglo-saxons, Willard Van Orman Quine et J.L. Austin, ont renouvelé l'approche du langage de manière décisive, bien que différente.

- Quine rejette la frontière entre énoncés analytiques et synthétiques, voyant plutôt la science comme un réseau de convictions solidaires ("web of belief") face à l'expérience (La totalité de ce que nous appelons notre connaissance ou nos croyances... est une toile fabriquée par l'homme qui ne touche à l'expérience que par ses bords).

- De son côté, Austin dépasse la question de la vérité des énoncés pour s'intéresser à leur force : il établit que nous utilisons le langage pour agir (par des promesses, des ordres, des excuses), inaugurant ainsi la théorie des « Speech Acts». Pour Austin, parler, c'est déjà influencer et modifier le monde qui nous entoure.

La philosophie qui s'est construit dans le monde grec poursuivait cette idée d'une pensée claire, de formaliser un langage en capacité de dire le réel et de produire de la vérité. Mais ce langage génère, comme par nécessité interne, et sans doute parce qu'il n'existe que proférer par un être humain, équivoque, non-sens, ambiguïté: Jean Hyppolite évoquait la grande part dans notre vie d'être humain de parole des "sous-entendus", des "malentendus", voire de "l'inentendu". D'où le projet quelque peu radical, mais nécessaire à la construction de la science et de la pratique informatique et cognitive, de constituer des langues artificielles à partir du paradigme mathématique. La linguistique, le positivisme logique, mais aussi les théories modernes de la communication (le sujet est émetteur ou récepteur, codant et décodant des messages dans un processus de transformation d'information) privilégient d'emblée, pour développer leurs hypothèses, le rejet du sujet, de l'être humain que nous sommes, parlant. Et supprimer le sujet parlant humain, social, incarné, existant, supprime d'emblée effectivement toute opacité. Nous ne sommes donc jamais dans la transparence de ce que nous disons ou de ce que nous entendons. D'autres axes de réflexions doivent être poursuivis...

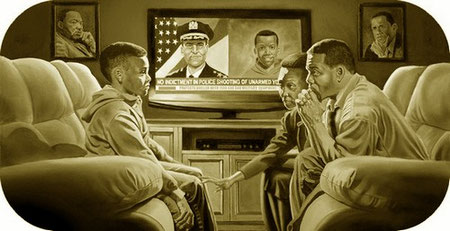

(from Michael D’Antuono, "The Talk")

Entre la philosophie du monde anglo-saxon et la philosophie de l'Europe occidentale, la scission, depuis 1945, a atteint son maximum. Elles ne communiquent guère entre elles, et l'on peut même dire que les deux écoles se trouvent engagées dans des entreprises totalement différentes: il s'agit, d'une part, d'une investigation logique de la connaissance et du langage dans lequel elle s'exprime; de l'autre, d'une recherche, de caractère moins discipliné et plus imaginatif, sur la nature de l'existence. Au sein de la philosophie de langue anglaise, il existe une autre division, moins profonde, qui intéresse les sphères d'intérêt et non la doctrine.

En Grande-Bretagne, à partir de 1945 et au moins jusque dans les années soixante, le mouvement prédominant a été celui de la philosophie linguistique de Wittgenstein, Ryle et Austin; elle procède de Moore plus que de Russell et se concentre sur l'étude de la pensée et du langage ordinaires. Aux États-Unis, sous l'influence du positivisme logique, dont les principaux représentants se sont établis dans le pays, l'accent est mis sur la logique formelle en tant qu'instrument d'investigation des mathématiques et de la connaissance scientifique.

Mais aussi bien la philosophie britannique du langage ordinaire que la philosophie américaine de la science sont étudiées dans l'un et l'autre pays: il existe, aux États-Unis, de nombreux disciples de Wittgenstein, et il est impossible de parler de la philosophie de la science sans mentionner Popper, qui travaille en Grande-Bretagne depuis 1945. Karl Popper énoncera une définition féconde de la proposition scientifique: elle est, non pas vérifiable, mais réfutable. En philosophie politique, il se signale par ses attaques contre les prétendues "sociétés fermées" de Platon, de Hegel et de Marx....

Si la philosophie des pays de langue anglaise se montre particulièrement active, elle prêtera à une certaine critique par son désintérêt apparent des grands problèmes humains, éthiques et politiques et se voir reprocher son grand souci de technicité raffinée, loin des préoccupations de la philosophie européenne ...

John Langshaw Austin - Willard van Orman Quine

Une opposition paradigmatique entre deux géants de la philosophie du langage du milieu du XXe siècle ...

Willard van Orman Quine (1908-2000) est le systématicien naturaliste qui construit une théorie scientifique du langage à partir d'un point de vue externe et behavioriste. John Langshaw Austin (1911-1960)est le cartographe méticuleux qui, depuis l'intérieur de la pratique langagière, en révèle la complexité et la dimension essentiellement actionnelle. Leurs projets sont presque parfaitement opposés, ce qui fait de leur comparaison un outil extrêmement puissant pour comprendre les paysages de la philosophie du langage ...

John Langshaw Austin ...

- Le langage comme action (voir son livre Quand dire, c'est faire). Il étudie les actes de langage (promettre, ordonner, s'excuser).

- Pragmatique. La signification est inséparable de la force illocutoire (l'intention dans l'action de parole) et du contexte.

- La philosophie est une activité distincte de la science, visant à clarifier les concepts que la science utilise.

- Pour Austin, l'approche scientiste de Quine rate la richesse et la précision du langage ordinaire, qui est le terrain sur lequel toutes les théories, y compris scientifiques, sont bâties.

Willard van Orman Quine ...

- Le langage comme système de représentation du monde. Comment il s'articule à l'expérience sensorielle.

- Behavioriste et holiste. La signification est dans l'usage public, définie par les stimuli et les réponses.

- La philosophie est dans le prolongement de la science.

- Pour Quine, l'analyse du langage ordinaire est imprécise et ne peut fonder une science rigoureuse. Le cas de la traduction radicale montre la faillite de l'approche par les significations.

Gilbert Ryle (1900-1976), "The Concept of Mind" (1949)

Pour Wittgenstein, le langage dans lequel nous parlons de la vie mentale - la nôtre ou celle des autres - est et ne peut être que public. Une conception similaire s'exprime avec beaucoup de force et moins de restrictions dans le "Concept of Mind" de Ryle, qui répudie totalement le dualisme du physique et du mental. Pour Ryle, parler de la vie mentale, c'est parler des dispositions de comportement d'organismes humains, qu'il s'agisse de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Il n'existe qu'un seul monde, celui des choses - y compris les êtres humains - dans l'espace et le temps, et accessible aux sens.

Un grand argument en faveur du dualisme avait toujours été la théorie - jamais abandonnée par Russell ni par Moore - soutenant que les objets immédiats de la perception sont ressentis comme des impressions privées dans l'esprit de celui qui les perçoit. Austin consacre son incomparable délicatesse dans le maniement des nuances à la critique détaillée des arguments sur lesquels se fonde cette persistante conviction; il appuie aussi l'importance donnée par Wittgenstein aux nombreux usages non assertifs et non descriptifs du langage, grâce à une théorie générale qui place l'assertion dans un système de différentes espèces d'actes de communication.

Wittgenstein et Austin sont tous deux hostiles aux principes généraux en philosophie: Wittgenstein, parce qu'il les juge soit évidents, soit tout simplement faux; Austin, parce qu'il pense que ces principes se fondent pour la plupart sur une conception exagérément simplifiée de leur champ d'application. Sous leur influence, la philosophie linguistique se concentre sur des problèmes hautement spécifiques.

Plus récemment, en particulier avec Strawson, elle est devenue plus ambitieuse en cherchant à donner une explication de la primauté de caractère très général qui est donnée, dans tout langage ou mode conceptuel connu ou imaginable, à la référence aux choses et aux personnes.

Alors que les philosophes linguistes répudient la rigueur formelle du positivisme comme illégitime et sa systématisation du langage et de la connaissance comme irréaliste, comme une déformation essentiellement métaphysique de la réalité linguistique, les philosophes de la science poursuivent, mais de façon critique, l'œuvre des positivistes.

L'apport fondamental de la "philosophie du langage ordinaire" est un changement de perspective radical ...

- Avant : Le langage est un outil imparfait pour décrire le monde ou exprimer des pensées. La philosophie doit le corriger ou le perfectible.

- Après Austin : Le langage ordinaire est un outil extrêmement riche et précis pour agir dans le monde. Le travail du philosophe est de le décrire pour éclaircir les pensées qui s'y sont sédimentées.

Son apport est d'avoir démystifié le langage en montrant qu'il est une pratique sociale complexe, et d'avoir offert une méthode puissante pour critiquer les illusions de la métaphysique traditionnelle.

John Langshaw Austin (1911-1960)

Issu de l’université d’Oxford où il enseignera après la Seconde Guerre mondiale, John Langshaw Austin est une figure dominante de la philosophie analytique et le principal artisan de la « philosophie du langage ordinaire », très en vogue dans les années 1950. Les distinctions qu’il a établies dans ses travaux sur les actes de langage – entre actes locutionnaires, illocutionnaires et perlocutionnaires – ont acquis un statut canonique. Il appartiendra à John R. Searle (dans Les Actes de langage, 1969) de systématiser et de prolonger la réflexion d’Austin.

Il est bon de rappeler quel fut apport de la « philosophie du langage ordinaire » (ou ordinary language philosophy), dont Austin est la figure emblématique avec Ludwig Wittgenstein (dans sa seconde période) et Gilbert Ryle, d'auntant qu'elle est considérable et a profondément marqué la philosophie du XXe siècle...

Son apport le plus radical est de considérer que de nombreux problèmes philosophiques traditionnels (le libre arbitre, la perception, la connaissance, etc.) ne sont pas de véritables énigmes métaphysiques, mais sont créés par des abus de langage. Le rôle du philosophe n'est pas de construire un système pour y répondre, mais de "dissoudre" le problème en montrant comment il résulte d'une utilisation trompeuse, trop rigide ou hors contexte des mots.

Exemple : Se demander « Qu'est-ce que le Vrai ? » ou « Qu'est-ce que le Libre Arbitre ? » en cherchant une essence unique est peut-être une erreur. Austin suggère plutôt de regarder comment nous utilisons les mots "vrai" et "libre" dans une multitude de contextes différents. La réponse est dans la description fine de ces usages, pas dans une définition abstraite.

Cette école s'oppose farouchement à la recherche de définitions essentialistes. Elle soutient que la signification d'un mot n'est pas une entité abstraite qu'il capturerait, mais est entièrement déterminée par son usage dans des situations concrètes.

Le langage ordinaire, affinent ses défenseurs, contient une richesse et des distinctions subtiles affinées par des siècles d'expérience. En ignorant ces nuances au profit de termes techniques et d'abstractions, les philosophes se coupent de la sagesse contenue dans la langue commune et créent de la confusion.

C'est bien Austin qui constate que, dans leur précipitation à aborder les questions les plus générales, les philosophes négligent les nuances subtiles du langage telles qu'elles apparaissent dans nos affirmations quotidiennes.

Pour lui, un problème philosophique n'émerge presque jamais de l'usage ordinaire d'un mot ; il surgit lorsque celui-ci est arraché à son contexte naturel et utilisé de manière abstraite. La signification d'un mot se confond avec ses usages concrets. Austin défend ainsi l'idée qu'une analyse rigoureuse de la manière dont nous utilisons le langage au quotidien peut révéler des distinctions linguistiques fines, susceptibles de dissoudre – bien plus que de résoudre – d'importants et tenaces problèmes philosophiques.

La Découverte des Actes de Parole (Speech Acts) constitue l' apport le plus célèbre et le plus durable d'Austin, directement issu de la méthode du langage ordinaire.

Il s'agit de dépasser la fonction descriptive : Avant Austin, la philosophie du langage considérait que la fonction principale du langage était de décrire le monde (énoncés vrais ou faux). Austin a démontré de façon convaincante que dire, c'est aussi et surtout agir.

La notion de performativité entre en scène : Il a mis en lumière les énoncés performatifs : des phrases qui, dès lors qu'elles sont prononcées dans les conditions appropriées, accomplissent l'action qu'elles décrivent (ex: "Je te promets", "Je te parie", "Je déclare la séance ouverte").

La théorie des actes de langage prend corps : Il a généralisé cette idée dans sa théorie des actes de langage (locutoire, illocutoire, perlocutoire), montrant que tout énoncé est une action dotée d'une force (illocutoire) qui va au-delà de son simple contenu sémantique.

John Langshaw Austin, "How to do Things with Words" (1962)

"Quand dire, c'est faire" est un livre fondateur et révolutionnaire. S'il présente les limites et les hésitations d'une œuvre pionnière, son apport conceptuel est immense. En montrant que "dire, c'est faire", Austin a offert à la philosophie, à la linguistique et aux sciences sociales un outil indispensable pour analyser le langage non comme un système abstrait de signes, mais comme une pratique sociale vivante, située et dotée d'un pouvoir d'action.

Son actualité est éclatante, de la philosophie la plus théorique aux applications les plus concrètes de l'intelligence artificielle, prouvant la profondeur et la fertilité de son intuition initiale...

L'édition française de l'ouvrage de J.L. Austin est un classique de la philosophie du XXe siècle.

"Quand dire, c'est faire", traduction de Gilles Lane (Éditions du Seuil, dans la collection "Points Essais", 1970) : cette traduction est devenue l'édition de référence dans le monde francophone. La préface de la traduction française, signée par François Récanati, est elle-même très célèbre et souvent étudiée. Elle ne se contente pas de présenter l'ouvrage mais propose une interprétation et une discussion critiques de la théorie austinienne, ce qui en fait un complément précieux pour le lecteur.

La Découverte de l'Énoncé Performatif ...

Austin commence par opposer deux types d'énoncés :

- Les énoncés constatatifs (constatives) : Ils décrivent un état de fait, sont vrais ou faux.

Exemple : "Il pleut.", "La Terre est ronde."

- Les énoncés performatifs (performatives) : En les prononçant, on accomplit une action. Leur critère n'est pas la vérité, mais la "félicité" (happiness).

Exemple : "Je te promets de venir.", "Je déclare la séance ouverte.", "Je te parie 10 euros."

Un performatif est "heureux" (felicitous) s'il remplit un ensemble de conditions de félicité :

(A.1) Il doit exister une procédure conventionnelle acceptée.

(A.2) Les circonstances et les personnes doivent être appropriées.

(B.1) La procédure doit être exécutée correctement et complètement.

(B.2) Les participants doivent avoir les pensées et intentions requises.

(Γ.1) Si une condition n'est pas remplie, l'acte est "malheureux" (infelicitous) : il est nul (misfire) ou trompeur (abuse).

Le Dépassement de la Distinction Initiale : La Théorie des Actes de Langage ...

Austin se rend rapidement compte que la distinction constatif/performatif est fragile. Tout énoncé, même le plus descriptif, est une action (l'action d'affirmer, de prévenir, etc.). Il propose alors une théorie plus générale : la théorie des actes de langage.

Il distingue trois niveaux dans tout acte de parole :

- L'acte locutoire (locutionary act) : L'acte de dire quelque chose, avec un sens et une référence.

Exemple : Dire "Il fait froid ici" en référence à une pièce.

- L'acte illocutoire (illocutionary act) : C'est la force de l'énoncé, l'action accomplie en disant quelque chose (promettre, ordonner, avertir, questionner, etc.).

Exemple : En disant "Il fait froid ici", je peux suggérer de fermer la fenêtre, me plaindre, ou faire une remarque innocente.

- L'acte perlocutoire (perlocutionary act) : C'est l'effet ou la conséquence produit par le dire sur les sentiments, les pensées ou les actions de l'interlocuteur.

Exemple : En disant "Il fait froid ici", je peux convaincre mon interlocuteur de fermer la fenêtre, l'inquiéter ou l'ennuyer.

Le cœur de la théorie réside dans l'acte illocutoire. Austin propose une typologie des forces illocutoires (verdictifs, exercitifs, comportatifs, etc.), bien que cette classification soit considérée comme imparfaite et ait été retravaillée par d'autres (comme John Searle).

La forme et le fond de "How to do Things with Words" sont inextricablement liés, et son "originalité" est le produit direct du contexte intellectuel de l'époque et de la méthodologie philosophique radicale que Austin défendait...

Dans les années 1940-50, deux courants dominaient la philosophie du langage ...

- Le positivisme logique (exemple : Ayer, Carnap) : Pour eux, un énoncé n'était "significatif" que s'il était soit vérifiable empiriquement (ex: "Il pleut"), soit une tautologie logique (ex: "Les célibataires ne sont pas mariés"). Tout le reste (l'éthique, l'esthétique, la métaphysique) était considéré comme "non-sens" ou pure expression d'émotion.

- La philosophie idéale (exemple : les early works de Russell, la recherche d'un langage parfaitement logique) : Elle cherchait à épurer le langage ordinaire de ses ambiguïtés pour créer un système logique formel.

Austin s'opposait farouchement à ces approches. Il les jugeait arrogantes, réductrices et surtout, déconnectées de la façon dont les êtres humains utilisent réellement le langage. Son livre est une attaque en règle contre l'idée que la vérité et la fausseté sont les seuls critères pertinents pour juger de la valeur d'un énoncé.

La Défense de la "Philosophie du Langage Ordinaire" ....

Austin était une figure de proue de l'École d'Oxford et un ardent défenseur de la philosophie du langage ordinaire. Sa méthode consistait à :

- Observer méticuleusement comment nous utilisons les mots dans des situations concrètes.

- Décrire les nuances fines et les distinctions que le langage courant permet déjà de faire.

- Résoudre les problèmes philosophiques non pas en construisant des systèmes abstraits, mais en clarifiant les usages linguistiques qui mènent à la confusion.

"How to do Things with Words" est la démonstration par l'exemple de cette méthode. Au lieu de partir d'une théorie, Austin commence par des exemples concrets ("Je te promets", "Je te parie", "Je déclare la guerre") et construit progressivement ses concepts à partir de là.

Le Format des Conférences William James : Un Laboratoire d'Idées ...

C'est un point crucial. Le livre n'a pas été conçu comme un traité philosophique définitif. Ce sont les transcriptions de 12 conférences données à Harvard. Cette origine explique sa tournure unique :

- Austin avance à tâtons. Il formule une idée, la teste avec des contre-exemples, la modifie, l'abandonne parfois. Le lecteur assiste en direct au processus de pensée du philosophe. C'est pour cette raison que la distinction initiale entre constatif/performatif est introduite puis dépassée. Austin se montre honnête intellectuellement et montre comment une idée évolue.

- Le texte est émaillé de traits d'humour, d'exemples tirés de la vie quotidienne (mariages, paris, baptême de bateaux) et d'un langage accessible. Austin voulait sans doute captiver son auditoire et rendre sa pensée palpable.

- Il construit son argumentation en répondant à des objections potentielles qu'il anticipe lui-même. C'est le style d'un professeur qui dialogue avec son public.

Une grande Humilité Philosophique Face à la Complexité du Langage ...

Contrairement aux philosophes qui proposent des systèmes grandioses et définitifs, Austin fait preuve d'une grande humilité. Le message sous-jacent de son livre est ...

- "Le langage est un phénomène incroyablement complexe et riche. Méfions-nous des théories simplificatrices. Commençons par observer et décrire avant de théoriser."

- Sa typologie des actes de langage (locutoire, illocutoire, perlocutoire) n'est pas présentée comme un modèle parfait et achevé, mais plutôt comme une piste de recherche fructueuse à explorer et à affiner. Il ouvre une porte plus qu'il ne clôt un débat.

Enfin, Austin avait un véritable amour pour la nuance. Il prenait un plaisir intellectuel à déceler des distinctions fines que le langage ordinaire recèle. Son œuvre est une invitation à apprécier la complexité et la subtilité de nos pratiques linguistiques, contre le dogmatisme des théories qui veulent à tout prix réduire cette complexité...

Apport Fondamental ...

- Une Révolution en Philosophie du Langage : Austin opère un "tournant pragmatique". Il déplace l'attention de la logique et de la vérité des propositions vers l'usage du langage dans des contextes sociaux concrets. Le langage n'est plus un miroir du monde, mais un outil pour interagir avec lui.

- La Conceptualisation de l'Acte de Parole : La distinction locutoire/illocutoire/perlocutoire est un outil d'analyse extrêmement puissant et durable pour comprendre la communication humaine. Elle permet de disséquer ce qui se joue réellement dans un échange, au-delà du sens littéral.

- La Mise en Avant du Contexte : Austin montre qu'on ne peut comprendre un énoncé sans connaître le contexte dans lequel il est prononcé (qui parle, à qui, où, quand, selon quelles conventions sociales). C'est une idée absolument centrale pour toutes les sciences sociales modernes.

Critiques et Limites ...

Une Classification Imparfaite : La typologie des actes illocutoires proposée par Austin est jugée peu systématique et parfois arbitraire. Son successeur, John Searle, proposera une classification plus robuste (directifs, assertifs, promissifs, etc.) basée sur des critères comme la direction d'ajustement (des mots vers le monde ou du monde vers les mots).

La Difficulté de la Délimitation : La frontière entre acte illocutoire (l'intention conventionnelle) et acte perlocutoire (l'effet psychologique) peut être floue. Par exemple, "convaincre" est-il un effet (perlocutoire) ou une force (illocutoire) ?

Le Problème de l'Intention : Austin minimise le rôle de l'intention du locuteur au profit des conventions sociales. Certains philosophe (comme Paul Grice) montreront par la suite que l'intention est cruciale pour déterminer le sens.

L'œuvre d'Austin est plus que jamais actuelle. Sa théorie est un pilier fondateur dans de nombreux domaines ...

- Linguistique (Pragmatique) : C'est la discipline qui a hérité et systématisé le travail d'Austin. Analyser les présupposés, les implicites, la politesse langagière, c'est analyser la force illocutoire des énoncés.

- Droit : Le droit est le domaine par excellence des performatifs ("Je condamne...", "Je jure...", "Je déclare..."). La théorie des actes de langage est essentielle pour comprendre la validité des contrats, des verdicts et des lois.

- Sciences de la Communication et Analyse du Discours : Comprendre la communication politique, publicitaire ou médiatique, c'est décrypter les actes illocutoires (persuader, manipuler, informer) et leurs effets perlocutoires.

- Intelligence Artificielle et Traitement du Langage Naturel (NLP) : Pour qu'un assistant vocal (Siri, Alexa) ou un chatbot comprenne une requête comme "Réserve-moi une table" (un ordre, pas une description), il doit identifier la force illocutoire. C'est un défi majeur pour l'IA.

- Études de Genre et Théorie Critique : La philosophe Judith Butler a utilisé la notion de performatif pour théoriser le genre. Selon elle, le genre n'est pas une essence biologique mais une performance répétée d'actes, de discours et de comportements qui créent l'illusion d'une nature fixe. Dire "C'est une fille" à la naissance est un acte performatif qui assigne un rôle social.

- Sociologie et Anthropologie : La théorie permet d'analyser les rituels sociaux (les excuses, les compliments, les déclarations d'amour) comme des actes de langage conventionnels qui maintiennent le lien social.

Karl Popper (1902-1994)

Quine aux États-Unis et Popper en Grande-Bretagne rejettent tous deux la thèse centrale du positivisme: Quine, la nette distinction faite entre les propositions analytiques et les propositions empiriques; Popper, la conception qui fait dériver la science de l'observation par un processus de généralisation inductive.

Quine soutient que la convention linguistique et l'expérience des sens, que le positivisme assigne séparément à un mode spécifique d'énoncé, sont impliquées dans l'acceptation de toute espèce d'opinion. Aucune proposition n'est exempte de révision, et toutes nos opinions constituent un seul et même système logiquement structuré. Nous devrions être aussi pragmatiques à l'égard des vérités de la logique et de l'expérience immédiate qu'il est généralement admis de l'être à l'égard de nos hypothèses théoriques.

Pour Popper, la connaissance scientifique n'est jamais absolue ni définitive ; elle se développe par la conjecture imaginative et se contrôle par la réfutation. Ce n'est pas tant que nous accumulions la vérité: nous éliminons progressivement l'erreur. Ce qui distingue la science de la métaphysique, c'est que ses théories peuvent se démentir, et l'essentiel du travail scientifique tient dans cet effort actif fait en vue de les démentir et de les améliorer. Pour commencer, elles ne peuvent s'élaborer que grâce à l'imagination créatrice; toute observation doit être guidée par une anticipation théorique, elle n'engendre pas mécaniquement ses propres théories comme le supposent les tenants de l'induction.

Willard van Orman Quine (1908-2000)

Le philosophe américain Willard van Orman Quine (1908-2000) put rencontrer les membres du Cercle de Vienne en 1932, dont Rudolf Carnap puis, après la Guerre, se fit connaître par son travail sur la logique philosophique. Dans un article de 1951, "Les deux dogmes de l'empirisme", il établit une critique assez radicale des thèses de l'empirisme logique et conteste l'idée que l'on puisse faire une distinction tranchée entre énoncés synthétiques, portant sur des faits, et énoncés analytiques, vrais en vertu des seules règles logiques. Pour lui, la notion d'analytique est très mal définie. Il laisse même entendre que la logique peut, elle aussi dans une certaine mesure, et en dernière instance, être révisée, comme n'importe quel énoncé de fait. Car le deuxième dogme, celui du réductionnisme de tout énoncé à des énoncés portant sur des sensations (les énoncés protocolaires) n'est pas tenable. Quine défend une approche holiste : nos énoncés affrontent l'expérience en bloc, et non pas un par un. Lorsqu'un énoncé est contredit par les faits, ce n'est donc pas nécessairement cet énoncé qui est fautif, il faudra peut être remettre en cause un énoncé qui lui était lié logiquement, ou bien plusieurs énoncés en même temps. "En tant qu'empiriste, je persiste à croire au concept qui fait de la science un outil, dont le but ultime est de prédire l'expérience future à la lumière de l'expérience passée. Les objets physiques sont conceptuellement importés dans une situation en tant qu'intermédiaires appropriés - non par définition en termes d'expérience, mais simplement comme des postulats irréductibles comparables, épistémologiquement, aux dieux d'Homère.". Par la suite, Quine passa d'un "holisme radical" à un "holisme modéré" dans lequel il acceptait que des sous-ensembles significatifs de propositions scientifiques puissent être vérifiés sans sans remettre en question l'ensemble de la théorie à laquelle ils appartenaient. En bref, nous ne devrions accepter comme existantes que les choses qui sont nécessaires à la validité de nos explications. Pour Quine, notre connaissance n'est que le résultat du traitement de l'expérience et de la nature de nos croyances. Au fond, toute signification réside essentiellement dans le comportement de celui qui l'exprime.

Il a publié "D'un point de vue logique" (1953), "Le mot et la chose" (1960), "La Théorie et sa logique" (Set Theory and its Logic, 1963), "Les chemins du paradoxe" (The Ways of Paradox, 1962).

"Word and Object" (Le Mot et la Chose, 1960)

"Word and Object" (1960) de Willard Van Orman Quine est sans conteste son œuvre maîtresse et l'un des livres de philosophie les plus influents du XXe siècle.

Sa célébrité provient de la radicalité et de la systématicité avec laquelle il remet en cause des dogmes centraux de la philosophie, notamment l'empirisme logique et la philosophie du langage traditionnelle.

La traduction française officielle, parue aux éditions Gallimard en 1977, est :"Le Mot et la Chose". Le livre est une attaque frontale contre la notion de meaning comme "chose" mentale. Le titre "Le Mot et la Chose" peut aussi se lire ironiquement, comme pointant vers ce problème : le mot n'est pas la chose.

"Word and Object" opère une révolution copernicienne dans plusieurs domaines à la fois ...

- Il porte le coup de grâce à l'empirisme logique (de Carnap et du Cercle de Vienne) en rejetant deux de ses "dogmes" fondamentaux (qu'il avait exposés dans un article célèbre de 1951) : la distinction entre énoncés analytiques (vrais par la signification, comme "les célibataires sont non-mariés") et synthétiques (vrais par les faits), et le réductionnisme (l'idée que chaque énoncé meaningful correspond à un champ d'expérience précis).

- Il naturalise l'épistémologie : Quine propose d'abandonner la quête d'un fondement certain et a priori de la connaissance pour l'intégrer à la science naturelle elle-même. La question n'est plus "Comment fonder la science ?" mais "Comment, en fait, les humains passent-ils des stimuli sensoriels à la théorie du monde ?".

Et il introduit des concepts devenus incontournables : l'indétermination de la traduction radicale et le holisme confirmationnel. Ces idées sont devenues des points de passage obligés pour toute discussion en philosophie du langage, de l'esprit et en épistémologie ...

L'Indétermination de la Traduction Radicale (The Indeterminacy of Radical Translation)..

C'est l'argument le plus fameux du livre. Quine imagine un linguiste de terrain tentant de traduire la langue d'une tribu totalement inconnue (le "jungle") à partir de zéro, en n'observant que les stimuli sensoriels et le comportement verbal des locuteurs.

Scénario : Un lapin passe, un natif dit "Gavagai". Le linguiste note "'Gavagai' = 'Lapin'".

Le Problème : Quine démontre que cette équivalence n'est jamais définitivement fixée. Des manuels de traduction différents et incompatibles pourraient être construits, tous également compatibles avec l'ensemble des comportements observables.

Pourquoi ? Parce que le linguiste n'a accès qu'à des stimulations sensorielles (des patterns de stimuli sur les terminaisons nerveuses), pas aux significations, aux intentions ou aux références directes. Le mot "Gavagai" pourrait tout aussi bien signifier "stade non détaché de lapinité", "partie spatial-temporelle insécable de lapin" ou "manifestation du dieu-lapin". Aucune observation comportementale ne peut trancher entre ces traductions.

D'où la conclusion radicale : Il n'y a pas de fait de la matière (no fact of the matter) pour décider quelle traduction est "vraie". La signification n'est pas une entité mentale ou abstraite ; elle est définie par le comportement. C'est une forme de behaviorisme sémantique.

Le Holisme Confirmationnel (Confirmational Holism) ..

C'est le socle de l'indétermination. Quine argue que nos croyances et nos énoncés sur le monde ne sont pas testés individuellement contre l'expérience, mais en bloc.

La Métaphore du Champ de Force (The Field of Force Metaphor) : Notre connaissance est un réseau où les énoncés sont interconnectés. En périphérie se trouvent les énoncés les plus directement liés à l'expérience ("Il fait chaud"), et au centre, les vérités logiques et mathématiques.

Face à une expérience récalcitrante (une observation qui contredit une prédiction), nous avons un choix de révisions. Nous pouvons modifier l'énoncé observationnel, la loi scientifique en jeu, ou même un principe logique apparemment solide. Il n'y a pas de règle a priori pour décider quoi réviser.

Conséquence : La signification d'un énoncé dépend de sa place dans le réseau entier de croyances. Changer une croyance modifie, ne serait-ce que très légèrement, la signification de toutes les autres. Ce holisme rend impossible l'idée qu'un énoncé isolé puisse avoir une signification ou une conditions de vérité fixes et indépendantes.

Critiques de l'Œuvre ...

- Excès de Behaviorisme : Beaucoup d'objections portent sur le behaviorisme strict de Quine. Hilary Putnam et Noam Chomsky ont argumenté que l'acquisition du langage fait intervenir des structures mentales innées et complexes que le modèle stimulus-réponse ne peut capturer.

- L'Indétermination est-elle Triviale ? Certains critiques estiment que l'indétermination, si elle est vraie, s'applique aussi à la communication entre locuteurs d'une même langue, ce qui mène à une forme de scepticisme intenable. D'autres arguent que l'existence de manuels de traduction incompatibles est une possibilité logique mais pas une réalité pratique, car nos théories générales sur le monde et l'esprit humain nous permettent de choisir la traduction la plus "raisonnable".

- Le Problème de la Normativité : En réduisant la signification au comportement, Quine élimine la dimension normative du langage (la distinction entre "utiliser un mot correctement" et "l'utiliser incorrectement"). Pour beaucoup, cette dimension est essentielle.

Son Apport et son Actualité ...

Quine a définitivement enterré le projet fondationnaliste de l'empirisme logique et a inauguré une nouvelle manière, naturaliste et pragmatiste, de faire de la philosophie. Il a placé les questions de signification, de référence et de connaissance dans le cadre concret de l'enquête scientifique.

- Philosophie de l'Esprit et Sciences Cognitives : Son rejet des "mythes de la muse" (les significations comme entités mentales) influence encore le débat entre internalisme et externalisme sémantique.

- Épistémologie : Le holisme est central pour comprendre comment les théories scientifiques évoluent et résistent face aux anomalies.

- Débats sur le Réalisme : Son argument de l'indétermination est une pierre de touche pour les discussions sur le réalisme et l'anti-réalisme en métaphysique.

- Intelligence Artificielle : La question de savoir comment un système (un robot) pourrait associer des symboles au monde extérieur à partir de simples données sensorielles est une version moderne du problème de la traduction radicale.

John Roger Searle, "Speech Acts" (1969)

Dans "Les Actes de langage, Essais de philosophie du langage" (Speech Acts, an essay in the Philosophy of Language), John Roger Searle (1932) illustre la seconde période de la philosophie analytique qui entre en rupture avec le logicisme de Russell et du premier Wittgenstein. Les facteurs pragmatiques interdisent toutes retraduction des langues naturelles en une langue formelle....

L'ouvrage (trad. H. Pauchard, Hermann, 1972) se situe dans la ligne des travaux de la philosophie analytique anglaise, en particulier des recherches de John L. Austin, dont J.R. Searle est le disciple, concernant les énoncés performatifs ; il s'agit de la première étape dans le rapprochement de la langue et de l'activité d'énonciation, en rupture avec Saussure qui croyait pouvoir définir le sens des énoncés indépendamment de la valeur que peut prendre leur énonciation. Austin maintenait une certaine correspondance entre langage et réalité et restait fidèle à la vérité comme accord entre la proposition et le fait.

Searle élimine, quant à lui, toute signification préalable à l'acte de langage - littéralement de discours - qui signifie: l'action qu'on accomplit au moyen d'une émission linguistique. Cet "acte" illocutoire est l'unité primordiale à la base de toute communication.

Dans chaque acte de langage, Searle va distinguer son "contenu propositionnel" et sa "force illocutoire": des phrases différentes (ou la même phrase prononcée dans des situations différentes) peuvent avoir en commun la même «proposition» (même sujet, même prédicat), par exemple: «j'ordonne que», «Je vous demande si», «J'affirme que». Mais elles ont, en revanche, une force illocutoire différente, selon la manière de les proférer, ou leur «performatif» explicite (c`est-à-dire l'action constituée par l'émission linguistique en elle-même; par exemple: le locuteur fait l'action qu`il dit quand il dit «J'ordonne»).

Il existe des «marqueurs» de force illocutoire différents, et ici Searle va formuler les règles des actes de langage qu'il est possible d`effectuer au moyen de tels «marqueurs». Il en distingue quatre:

1. les règles de contenu propositionnel : un marqueur de promesse ne peut s`appliquer qu'à un énoncé dans lequel un prédicat attribue un acte futur à un sujet désignant le locuteur lui-même;

2. les règles préliminaires, spécifiant les conditions pour que l'acte puisse être accompli (par exemple dans le cas «J'ordonne», que l'auditeur soit capable d`exécuter l'acte illocutoire ordonné);

3. les règles de sincérité: celui qui dit «J'affirme» doit y croire;

4. enfin, les règles essentielles: parler une langue, c'est accomplir des actes de langage en se conformant à des règles véritablement constitutives, à l'instar de celles du jeu d'échecs : elles ne régissent pas une forme de comportement préexistante et qui existerait sans elles, elles constituent cette forme de comportement.

Ainsi, il existerait un comportement langagier, une activité langagière recevant son sens de l'observation de certaines règles. Par exemple «Je promets» tire son sens de la règle de liaison entre le fait brut de l'émission de l'énoncé et le fait institutionnel de l'obligation contractée. S'il est donc impossible de séparer l'activité langagière de son contexte interhumain, il devient par contre possible de dégager des comportements cohérents en matière d'usage de la langue, qui relèvent de règles pragmatiques et non de logique pure....