- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

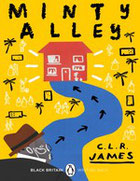

Caraïbe anglophone - C.L.R.James (1901-1988), "Miny Alley" (1936) - V.S. Naipaul (1932-2018), "A House for Mr Biswas" (1961), "The Mimic Men" (1967), "In a Free State" (1971), "A Bend in the River" (1979), "The Enigma of Arrival" (1987) - Derek Walcott (1930-2017), "Omeros" (1990) - Wilson Harris (1921-2018), "Guyana Quartet" (1962-1963) - ....

Lastupdate: 31/12/2016

Avant lui, les petites îles des Caraïbes, les communautés indiennes déracinées et les sociétés post-coloniales en crise n'étaient pas considérées comme des sujets "nobles" pour la grande littérature. Naipaul a placé ces mondes au centre de son œuvre avec une précision et une acuité sans précédent...

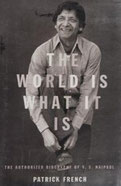

"The world is what it is ; men who are nothing, who allow themselves to become nothing, have no place in it" (Le monde est ce qu'il est ; les hommes qui ne sont rien, et qui se laissent devenir rien, n'y ont pas leur place) - Le journaliste et activiste politique de la Trinidad, CLR. James (1901-1989) écrivit avec "Miny Alley" (1936) l'un des premiers romans des Caraïbes, mais d'autres auteurs se confrontèrent bientôt au problème particulier de leur identité antillaise. Le commentateur et romancier particulièrement caustique, également de la Trinidad, VS. Naipaul (né en 1932), devint célèbre avec des œuvres comme "A House for Mr Biswas", puis en vint à élargir ses horizons pour aborder les sociétés post-coloniales en Afrique, en Asie, et dans les Caraïbes. Auteur de plus d’une trentaine de livres de fiction et de non-fiction, il obtint le prix Booker en 1971, et le prix Nobel, en 2001...

Avant de s’établir en Angleterre, Naipaul a grandi à Trinidad dans une communauté d’immigrants indiens et sa représentation des peuples colonisés a souvent été sévèrement jugée par les critiques, la jugeant mal inspirée, raciste et sexiste, c'est-à-dire reflet de nombre de préjugés eurocentriques. D'autres l'ont lu comme un autodépravé et autocritique, s'étant engagé à décrire sa propre implication dans ce qu’il voyait comme le malaise du monde postcolonial.

Au fond, ne reflétant que les immenses et profondes contradictions inhérentes au monde post-colonial qu’il a observé avec tant de précision. Le jeune Naipaul, à l'époque de la décolonisation, a éprouvé « l'intuition d'un monde en mouvement, d'un monde perturbé», d'un monde (colonial) produit d'un dérèglement dont il n'a pu saisir les origines et les conséquences lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois en lui-même. Et bien qu'il ne l'ait pas réalisé à l'époque, il finira par être convaincu, semble-t-il, que sa tâche d'écrivain est de découvrir une forme adéquate aux « mondes que je contenais en moi, aux mondes dans lesquels je vivais » (the worlds I contained within myself, the worlds I lived in). Son Nobel de littérature ne récompense-t-il pas une oeuvre "qui nous pousse à voir la présence de l’histoire refoulée"...

Trinité-et-Tobago est un État insulaire situé dans la région des Caraïbes, au large de la côte nord-est de l'Amérique du Sud (à seulement 11 kilomètres de la côte du Venezuela), une colonie britannique qui devint une nation indépendante au sein du Commonwealth britannique le 31 août 1962 et une république en 1976 ...

Il est au final singulier de voir combien C.L.R. James, V.S. Naipaul, Derek Walcott et Wilson Harris, entre autres (Jean Rhys, Sam Selvon, Kamau Brathwaite), sont parvenus à donner aux Caraïbes, tant marquées par le colonialisme, l’esclavage, et une grande diversité culturelle entre Asie et Afrique, un rang d’espace littéraire mondial et de réflexions sur ces questions profondes que sont l’identité, l’histoire, et la condition humaine ....

Même lorsqu'on le rejette, on ne peut ignorer la puissance de son oeuvre. V.S. Naipaul force le lecteur à confronter des vérités inconfortables, ce qui est une des fonctions les plus vitales et les plus durables de la grande littérature. Son héritage est donc à la fois artistique (une prose sublime), intellectuel (une analyse pénétrante) et polémique (un corpus qui divise et qui dérange).

"Une maison pour Monsieur Biswas" (1961) reste son chef-d'œuvre absolu, un classique de la littérature mondiale. C'est le roman universel de la quête de dignité et d'identité à travers la possession d'un foyer. Des livres comme "Crépuscule sur l'Islam" ou "À la courbe du fleuve" (sur l'Afrique post-coloniale) sont des essais/romans indispensables pour comprendre les soubresauts du monde contemporain.

Dans un monde globalisé où les questions de migration et d'identité multiple sont centrales, l'œuvre de Naipaul reste une référence pour explorer la psyché de celui qui est entre plusieurs mondes ...

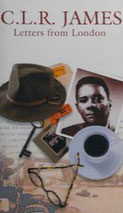

C.L.R. James (1901-1988)

"Minty Alley" (1936), "The Black Jacobins"(1938), "Beyond a Boundary" (1963)

Cyril Lionel Robert James James est né dans une famille de la classe moyenne à Trinité (Tunapuna), alors colonie britannique, a fréquenté le Royal College, la meilleure école du pays, où il est devenu joueur de cricket et athlète passionné. Après avoir travaillé comme enseignant, il s'installe à Port of Spain, la capitale de Trinité, commence à écrire , publie trois nouvelles, "La Divina Pastora" (1927), "Triumph" et "Turner’s Prosperity" (tous deux dans le magazine Trinidad, 1929), et s'intéresse rapidement à l'histoire coloniale et au rôle des Noirs dans les luttes révolutionnaires mondiales. En 1932, il quitte la Trinité pour la Grande-Bretagne, s’installe dans le Lancashire avec son ami, le grand joueur de cricket et futur homme politique trinidadien Learie Constantine. Correspondant du Manchester Guardian pour la rubrique sur le cricket, il s'implique de plus en plus dans la politique marxiste, de tendance trotskiste, publie "World Revolution", 1917-1936. "The Rise and Fall of the Communist International" (1937), qui retient l'intérêt de Trotski et de George Orwell. Pendant cette même période, C. L. R. James commence à militer, notamment à l'intérieur de l'International Service Bureau, en faveur des peuples colonisés. Il signe une pièce sur la révolution haïtienne qui éclata dans les années 1790, intitulée "Toussaint L'Ouverture" et représentée à Londres en 1936. Deux ans plus tard, il publie "The Black Jacobins"; largement applaudie par la critique, cette étude marxiste d'un mouvement mené par des esclaves lui vaudra une renommée internationale. Il a par ailleurs fréquenté les cercles littéraires anglais et a rencontré Edith Sitwell, à Bloomsbury, poétesse et essayiste ("The English Eccentrics", 1933).

En 1938, il gagne les États-Unis. Il fut trotskyste pendant de nombreuses années, visitant Trotsky chez lui au Mexique et rencontra également Frida Kahlo et Diego Rivera. James a vécu aux États-Unis de 1938 à 1953, avant de rejeter le trotskysme en 1951. Il a été emprisonné à Ellis Island en 1953 pour avoir laiss expiré son visa, puis a quitté le pays avant d’être expulsé. Il est retourné volontairement en Grande-Bretagne en 1953 puis à Trinidad pour les célébrations de la nouvelle Fédération des Antilles en 1958, où il a édité le journal pro-indépendance du Mouvement national populaire, le Nation. En Grande-Bretagne, il a vécu à Hampstead et à Willesden, puis à Brixton, où il est mort en 1989. Son autre ouvrage très célèbre est "Beyond a Boundary" (1963), où il évoque l'importance du cricket dans la mentalité britannique et dans l'histoire des Caraïbes, et un livre sur Kwame Nkrumah, le premier dirigeant du Ghana après l’indépendance, qu’il avait connu comme étudiant ("Nkrumah and the Ghana Revolution", 1977).

James n’a jamais écrit qu’un seul roman, "Minty Alley" (1936), le premier roman d’un écrivain noir des Caraïbes à être publié en Angleterre (la comédie de Samuel Selvon, "The Lonely Londoners", qui traite des Noirs des Caraïbes nouvellement arrivés à Londres, date de 1956). Il ne faisait pas encore partie de cette vague des écrivains de l’ère Windrush comme Wilson Harris, George Lamming, Edgar Mittelholzer, V. S. Naipaul, Andrew Salkey et Samuel Selvon, qui purent bénéficier du mouvement d'ampleur de migration des Caraïbes vers la Grande-Bretagne. On a oublié qu'entre 1948 et 1971, environ 500.000 personnes ont émigré vers la Grande-Bretagne en provenance des pays du Commonwealth, des milliers d’hommes et de femmes des Caraïbes qui se sont battus pour la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale (environ 10000 soldats des Caraïbes britanniques ont combattu pour l’armée britannique, et 6000 autres dans la Royal Air Force). La plupart sont retournés aux Caraïbes à la fin de la guerre : la génération des Windrush a eu une incidence culturelle importante sur la société britannique d’aujourd’hui.

James était dans les années 1930 un solitaire ...

"Minty Alley" (1936)

Ecrit en 1928 et se déroulant à Port of Spain, la capitale de Trinidad, "Minty Alley" est un roman colonial, plus que post-colonial, écrit trente-trois ans avant que Trinidad n’obtienne son indépendance en 1962. Mais les structures impériales britanniques qui ont gouverné ce pays ne sont pas au centre du roman : cette chronique de la vie quotidienne dans une maison de pension à Trinité est centrée sur la communauté des Caraïbes, un microcosme en relation avec lui-même. Ils ne sont pas des étrangers dans un environnement hostile qui lutte pour être accepté, même si beaucoup d’entre eux ont l’ambition d'émigrer, mais sont parmi les leurs et mènent une vie ordinaire au sein d’un réseau compliqué de relations divertissantes. On anticipe ici sur les bases du roman le plus célèbre de Naipaul, "A House for Mr Biswas" (1961). Pour le lecteur contemporain, on plonge dans une société qui date de près d’un siècle, ce qui nous montre que si les circonstances sont différentes, nos passions essentielles, nos préoccupations et nos ambitions restent les mêmes.

"Haynes concluded his calculations and decided that he could not continue to live in the whole house. He would occupy two rooms and let the rest as soon as he could; but leave the house, that he would not do." Haynes, est un jeune homme de la classe moyenne éduquée de Trinité, perd à la mort de sa mère, toute stabilité financière et doit emménager dans une maison de pension située à Minty Alley, un quartier modeste de Port of Spain. Ce déménagement va marquer une rupture avec son ancien mode de vie confortable et le plonger dans une réalité sociale inconnue. Haynes, un solitaire dont toute l'existence était jusque-là tracée par sa mère, se mue en observateur attentif des locataires de la pension : un microcosme social issu des classes populaires, tenu par Miss Atwell, une femme énergique et pragmatique qui jongle avec les problèmes financiers et les tensions sociales entre ses locataires. On y rencontre Benoit, un homme charismatique mais manipulateur, souvent impliqué dans des disputes; Maisie, une jeune femme ambitieuse, qui rêve d’une vie meilleure; Ella, femme douce mais vulnérable, souvent en conflit avec les autres locataires. Haynes observe, non sans fascination, les interactions entre les locataires, marquées par des rivalités, des alliances, et des drames personnels. Et malgré les disputes qui éclatent fréquemment, la maison reste un espace de solidarité dans l’adversité. Les intrigues amoureuses jouent un rôle central dans les conflits. Haynes va être est progressivement entraîné dans la vie de la pension, devenir un confident pour certains locataires et se retrouve impliqué dans leurs conflits, mais surtout découvre des dimensions de l’humanité qu’il ignorait auparavant : celles des réalités sociales de Trinité et du rôle à tenir dans une société coloniale marquée par les inégalités.

Le chapitre qui décrit l’arrivée de Haynes, qui vient d’un milieu aisé, dans la maison de pension tenue par Miss Atwell, est souvent considéré comme emblématique. Il établit le cadre du roman tout en introduisant les thèmes centraux et les personnages clés. Son arrivée dans cette maison marque le début de son immersion dans un monde qui lui est étranger : et les dialogues du roman vont nous révéler de nouveaux modes de relations humaines et de nouvelles formes de société enracinées dans les désirs et les aspirations des classes les plus populaires d'une société coloniale des Caraïbes, loin, très loin du vide des Antilles instruites. "Minty Alley" a ouvert la voie à d'autres écrivains caribéens, comme Derek Walcott et V.S. Naipaul ...

V.S. Naipaul (1932-2018)

Né en 1932 à Trinidad, alors colonie britannique (ses ancêtres étaient des paysans du nord de l’Inde qui avaient été emportés à la fin du XIXe siècle pour travailler comme ouvriers sous contrat dans les plantations de sucre de Trinidad), V.S. Naipaul (Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul), écrivain d'origine indo-trinidadienne et lauréat du Prix Nobel de littérature en 2001, écrivit exclusivement en anglais. Bien que ses œuvres reflètent ses racines indiennes et son héritage culturel caribéen, il choisit l'anglais comme langue d'expression littéraire, tout en intégrant des éléments culturels et linguistiques issus de l’hindi et les dialectes indiens (cf. ses dialogues et descriptions de la communauté indo-trinidadienne dans des œuvres comme "A House for Mr. Biswas", mais aussi le créole trinidadien, l’ourdou et l’hindoustani). Personnalité controversée, beaucoup ne l'ont abordé qu'en distinguant l’individu, jugé désagréable, et l’écrivain, accompli. L'homme aux opinions tranchées et au franc-parler, pour son regard distant et parfois condescendant sur les cultures qu’il décrivait, ses observations sur l’Inde ("India: A Wounded Civilization", 1977), et l’islam politique ("Among the Believers", 1981, "Beyond Belief", 1998), trop alignées sur les valeurs occidentales, ses commentaires sur les femmes écrivaines, notamment Jane Austen, - et les femmes en général-. On peut citer l'écrivain indien Amitav Ghosh à ce sujet ; "[Naipaul’s] views and opinions I almost always disagreed with: some because they were founded on truths that were too painful to acknowledge; some because they were misanthropic or objectionable; and some because they came uncomfortably close to being racist…. Yet he was writing of matters that no one else thought worth noticing; he had found words to excavate new dimensions of experience.".

L'auteur est donc fermement apprécié pour son style précis et dépouillé, son pessimisme profond envers les sociétés post-coloniales, - qu'il décrit souvent comme stagnantes ou dysfonctionnelles -, et son extrême acuité qui sait d'emblée déceler toutes les contradictions humaines, les failles culturelles ou les tensions sociales. "A House for Mr Biswas "(1961), inspiré de la vie de son père, conte l'histoire de Mohun Biswas, un homme luttant pour trouver une maison et une identité dans une société coloniale chargée d'ambiguïtés. "The Mimic Men" (1967) pourfend les élites post-coloniales et leur tentative d’imiter les anciens colonisateurs. "A Bend in the River" (1979) est un roman sombre sur l’Afrique post-coloniale, marqué par la corruption et la violence...

"The World Is What It Is" est citée comme la biographie autorisée de V. S. Naipaul, écrite par Patrick French (2008) et dont le titre reprend la célèbre phrase d’ouverture du livre de Naipaul, "A Bend in the River".

"The Mystic Masseur" (1957)

Ce premier roman de l'écrivain trinidadien V. S. Naipaul met en scène un personnage issu du

peuple dans le contexte politique de l'indépendance des Caraïbes, alors que les divisions de races et de classes semblent faire place à un nouvel esprit nationaliste. Sur un mode volontiers humorístique, l`histoire de l'instituteur Pandít Ganesh est contée, accumulant les

coïncidences, tandis que le héros ne manque pas d'insister sur sa prédestination. Cet ancien

mauvais élève -ne doit de pouvoir quitter un métier d`enseignant dont il s'acquitte mal qu`au décès providentiel de son père, qui lui laisse des actions pétrolières.

Stupide et entêté dans son désir d'écrire. il compose un opuscule sur la religion hindoue. qu'il ne parvient pas à placer. ll devient alors "masseur mystique" et, mêlant la charlatanerie à l'apparat (il se drape dans d`imposants costumes traditionnels), il parvient à établir sa réputation après avoir débarrassé un jeune Noir d'un sentiment obsessionnel de culpabilité. La fortune lui sourit et il se trouve élu, comme représentant de l'opposition, à l'assemblée législative lors du premier scrutin universel de la nation indépendante.

Son opportunisme l'incite bientôt à devenir un pilier du gouvernement en place : décoré par la Grande-Bretagne., il se trouve envoyé en tournées à l`étranger pour défendre sa politique coloniale. Ses manières jadis frustes s`européanisent et, dans un parfait mimétisme, il devient un "Britannique à la peau noire" sans souffrir des complexes analysés par Frantz Fanon. Pour parachever sa métamorphose, il change de nom et devient G. Ramsay Muir, Esq.. chevalier de l`ordre de l'empire Britannique.

Trop caricatural pour être vraisemblable, le cheminement de Ganesh vers le succès en ce monde attire l`attention sur l'artificialité de la passation des pouvoirs lors des indépendances formelles et les conséquences à long terme de la colonisation culturelle dans l'esprit des anciens sujets de l'Empire. Naipaul montre aussi comment l'effondrement de la culture indienne traditionnelle ne donne lieu qu'à un comportement mimétique, au mépris des valeurs individualistes positives de l`Occident lui-même. La moralité n'a plus cours face à l'opportunisme, la liberté devient dérision quand l`ancien opprimé l'utilise à des fins égoïstes au détriment du bien commun.

Ce récit, qui aurait pu être désespérément moralisateur, demeure léger, le ton badin. Naipaul s'essaie à peindre, sans trop prendre parti, une situation sociale complexe tout en s`abstenant de condamner totalement son personnage dans le style des romanciers anglais de la fin du XIXe siècle ...

"A House for Mr Biswas" (1961)

Issu d'une famille indienne ayant immigré à Trinidad, dans les Antilles, au XIXe siècle, Vidiadhar Suraiprasad Naipaul obtient une renommée internationale avec ce roman qui restitue le contexte dans lequel il a grandi. Le personnage principal, Mohun Biswas, doit lutter pour construire sa propre maison, pour subvenir aux besoins des siens, et pour échapper à une belle-mère envahissante. Confronté aux injustices du colonialisme et au déracinement, il est également tiraillé par des tensions entre l'individu et la famille.

Les Tulsis, une famille influente et étendue, décident de déménager à Shorthills, une propriété spacieuse mais délabrée en dehors de la ville. Mr. Biswas, qui s'est toujours senti marginalisé dans le monde des Tulsis, voit ce déménagement comme une opportunité de se rapprocher de l'indépendance qu'il désire ardemment. Cependant, à son arrivée, il découvre que Shorthills est un lieu isolé, mal entretenu, et difficile à gérer. Shorthills va devenir un microcosme de la famille Tulsis, avec ses alliances et ses querelles. Les tensions entre Mr. Biswas et les autres membres de la famille, particulièrement avec Seth (le patriarche autoritaire), s'exacerbent dans cet environnement confiné. Mr. Biswas, incapable de s’intégrer pleinement, se sent de plus en plus frustré par la dépendance de sa famille envers les Tulsis. Mais cette maison, symbole de grandeur initialement promise, va rapidement se détériorer, reflet de l’échec collectif de la famille à s’adapter à son nouvel environnement, absurdité des ambitions collectives des Tulsis et nécessité pour Mr. Biswas de trouver sa propre voie...

"DESPITE THE solidity of their establishment the Tulsis had never considered themselves settled in Arwacas or even Trinidad. It was no more than a stage in the journey that had begun when Pundit Tulsi left India. Only the death of Pundit Tulsi had prevented them from going back to India; and ever since they had talked, though less often than the old men who gathered in the arcade every evening, of moving on, to India, Demerara, Surinam. Mr Biswas didn’t take such talk seriously. The old men would never see India again. And he could not imagine the Tulsis anywhere else except at Arwacas. Separate from their house, and lands, they would be separate from the labourers, tenants and friends who respected them for their piety and the memory of Pundit Tulsi; their Hindu status would be worthless and, as had happened during their descent on the house in Port of Spain, they would be only exotic..."

"The Shorthills Adventure" est sans doute l'un des chapitres les plus emblématiques du roman, celui dans lequel Mr. Biswas, sa femme Shama, et leurs enfants déménagent dans une grande maison à Shorthills, une propriété appartenant à la famille Tulsis...

Ce roman reste le chef-d'œuvre de l'écrivain trinidadien V. S. Naipaul. Très autobiographique, en dépit du recul ironique avec lequel il traite de la carrière d'un Indien désargenté mais né dans la caste enviée des brahmanes, il évoque l'adolescence de l`auteur, certains membres de sa famille, dont son père. Seepersad Naipaul, lui-même écrivain, issu d`une famille pauvre d'immigrants hindous, et parlant l'hindi. L'imagination revendique pourtant ses droits dans cette épopée du Nouveau Monde qui retrace les difficultés, les triomphes et les déconvenues d'un fils du peuple en route vers le succès et l'acculturation.

"TEN WEEKS before he died, Mr Mohun Biswas, a journalist of Sikkim Street, St James, Port of Spain, was sacked. He had been ill for some time. In less than a year he had spent more than nine weeks at the Colonial Hospital and convalesced at home for even longer. When the doctor advised him to take a complete rest the Trinidad Sentinel had no choice. It gave Mr Biswas three months’ notice and continued, up to the time of his death, to supply him every morning with a free copy of the paper.

Mr Biswas was forty-six, and had four children. He had no money. His wife Shama had no money. On the house in Sikkim Street Mr Biswas owed, and had been owing for four years, three thousand dollars. The interest on this, at eight per cent, came to twenty dollars a month; the ground rent was ten dollars. Two children were at school. The two older children, on whom Mr Biswas might have depended, were both abroad on scholarships.

It gave Mr Biswas some satisfaction that in the circumstances Shama did not run straight off to her mother to beg for help. Ten years before that would have been her first thought. Now she tried to comfort Mr Biswas, and devised plans on her own.."

"Dix semaines avant sa mort, Mr Mohun Biswas, un journaliste de Sikkim Street, Saint- James, Port of Spain, fut congédié. Il avait été malade pendant quelque temps. En moins d’un an, il avait passé plus de neuf semaines au Colonial Hospital, et sa convalescence chez lui s’était prolongée plus longtemps encore. Lorsque le médecin lui conseilla de prendre un repos complet, la Trinidad Sentinel n’eut pas le choix. Elle donna à Mr Biswas un préavis de trois mois et continua jusqu’à son dernier jour à lui faire chaque matin le service du journal.

Mr Biswas avait quarante-six ans et quatre enfants. Il n’avait point d’argent. Sa femme Shama non plus. Sur la maison de Sikkim Street, Mr Biswas devait, depuis quatre années déjà, trois mille dollars. L’intérêt de cette somme à huit pour cent représentait vingt dollars par mois. Les deux aînés de ses enfants, sur qui Mr Biswas aurait pu compter pour le soutenir, étaient tous deux à l’étranger, comme boursiers.

Mr Biswas éprouva quelque satisfaction à constater qu’en l'occurrence Shama ne courut pas tout droit chez sa mère pour quêter du secours. Dix ans plus tôt, c’eût été sa première pensée. À présent, elle essaya de réconforter Mr Biswas, et médita des projets de son cru..."

Le PROLOGUE nous montre le héros au sommet de sa carrière et à la fin de sa vie : il possède sa propre maison mais va mourir d`une maladie du cœur. Le retour en arrière qui décrit les étapes de son ascension sociale met surtout en lumière les humilíations subies et le caractère dérisoire de sa réussite. Propriétaire, il est enfin respecté par son épouse, Shama, née dans le riche clan commerçant des Tulsi, dont Biswas a trop longtemps dû supporter la promiscuité et le mépris. Son humour l'aide à se venger de leur comportement hautain qui l'exclut, mais il tend surtout à compenser son inférioríté par une conduite d'évasion.

Son monde favori n'est ni la ville grouillante ni les campagnes arriérées, quoique splendides, de son île, mais c`est l`univers fabuleux de la littérature britannique, pleine d'exotisme et de merveilleux pour qui la voit depuis les tropiques. Ses classiques suscitent son émulation maladroite d'écolier et, plus tard, sa carrière de journaliste infatigable et de pamphlétaire contenu.

Un roman qui parle d'écriture prise souvent au pied de la lettre puisque Biswas débute comme peintre d'enseignes, mais aussi d`accomplissement de soi au sein d`un univers indifférent. Ce milieu à la fois fruste et avide semble incapable de comprendre une âme délicate d'artiste; au mieux, ses élites demeurent de médiocres copies de cercles culturels métropolitains.

A côté de ce thème récurrent de la vocation artistique contrariée, Naipaul sait peindre en réaliste et en satiriste la quotidienneté pleine d'humour, de vitalité, d'invention, de réactions inattendues, d`une existence en commun au sein de la demeure imposante de Hanuman House. Les personnages, dont aucun n'est secondaire même si certains restent épisodiques, sont hauts en couleur; la métaphore animale sert volontiers à caractériser les humains, tout comme le symbole de la maison sous-tend et structure la quête d'un chez soi, et d`un quant à soi. L'individualisme s`oppose à la communauté forcée, les valeurs européennes du succès à une solidarité qui semble de mise mais qui est illusoire. (Trad. Gallimard, 1964)

"A House for Mr Biswas" - PREMIÈRE PARTIE

Cette première partie ne se contente pas de raconter l'enfance et les premières expériences professionnelles de Mr Biswas ; elle construit méthodiquement les fondations de son complexe d'infériorité, de son aliénation et de son désir viscéral d'autonomie, symbolisé par la quête d'une maison...

"Mr Biswas ne put jamais dire au juste, par la suite, où s’élevait la hutte de son père et à quel endroit Dhari et les autres avaient creusé le sol. Il ne sut jamais si quelqu'un avait découvert le pécule de Raghu. Ce ne devait pas être grand-chose, étant donné les gains modiques de Raghu. Mais la terre livrait bel et bien des trésors, car ceci se passait à la Trinité du Sud et le terrain que Bipti avait vendu si bon marché à Dhari se trouva contenir un riche gisement de pétrole. Et quand Mr Biswas, travaillant à un article pour l’hebdomadaire du Sunday Sentinel — intitulé LE RÊVE DE RALEIGH RÉALISÉ, avec en épigraphe : « Mais l’or est noir. Seule la terre est jaune, seule la brousse est noire ».… — quand Mr Biswas, disons-nous, chercha l’emplacement où il avait vécu ses premières années, il ne vit qu’un va-et-vient, un va-et-vient de camions-citernes à pétrole et des pompes rébarbatives à perte de vue, entourées de panneaux indicateurs : Défense de fumer. La maison de ses grands-parents avait également disparu et les huttes de torchis une fois abattues ne laissent point de trace. Son cordon ombilical enterré cette nuit de mauvais augure et son sixième doigt enfoui dans le sol peu après, n'étaient que poussière, l’étang asséché, et toute la région marécageuse transformée à présent en une cité-jardin, de bungalows en bois blanc à toits rouges, de citernes sur hauts pilotis et de parcs soignés. Endiguée, déviée dans un réservoir, la rivière où jadis il guettait les poissons, et des pelouses rectilignes, des rues et des routes carrossables recouvraicnt son lit sinueux, irrégulier. Rien au monde ne portait plus témoignage de la naissance et des premières années de Mr Biswas ..."

Avant les Tulsi : La malédiction originelle

Le livre s'ouvre sur la naissance de Mohun Biswas à Trinidad. Dès le départ, sa vie est marquée par le malheur et la superstition. Il naît à minuit, un signe de malchance, et un astrologue prédit qu'il sera un "fléau pour ses parents et sa famille" et qu'il "mangera la substance de [ses] propres père et mère". Cette prophétie pèse sur toute son enfance. Son père, Raghu, un ouvrier agricole noyé dans les dettes, meurt tragiquement par noyade alors qu'il tentait de sauver l'un de ses fils. Cet événement plonge la famille dans la misère et disperse ses membres. Mohun, intelligent, est pris en pitié par un pandit qui lui apprend à lire et écrire, puis est brièvement envoyé à l'école. Mais il est rapidement retiré pour devenir apprenti chez un pandit brutal et hypocrite, avant de fuir.

Destin et Fatalité : Naipaul plante le décor d'un monde hindou traditionnel où la superstition et le destin dictent les vies. La prophétie est le moteur psychologique de toute l'existence de Biswas. Il se bat constamment contre ce destin écrit, cherchant à prouver qu'il peut être plus qu'un "fléau".

La mort du père et la dispersion de la famille signent la fin de toute structure stable. Biswas n'a littéralement pas de maison, pas de foyer fixe. Il est un déraciné dès son plus jeune âge, ballotté par le malheur et les décisions des autres.

Son seul refuge est l'école, où il excelle brièvement. C'est là que naît son aspiration à une vie meilleure, à la dignité que confère l'éducation. La brutalité de son apprentissage renforce son désir de fuir toute forme d'exploitation et d'asservissement.

"..Les Tulsi avaient, parmi les Hindous, la réputation d’une famille pieuse, conservatrice, nantie de terres. D’autres communautés qui ne savaient rien des Tulsi avaient entendu parler du pandit Tulsi, fondateur de la famille. Victime d’un des premiers accidents d’auto, il faisait l’objet d’une chanson irrévérencieuse extrêmement populaire, aussi n’était-il, pour beaucoup d'étrangers, qu’une créature fictive. Parmi les Hindous circulaient d’autres rumeurs sur le pandit Tulsi, les unes romanesques, les autres bouffonnes. La fortune qu’il avait réalisée à Trinidad n’était pas le fruit de son travail, et l’on se demandait pour quel motif mystérieux il avait émigré comme «ouvrier ». Un ou deux émigrants issus de clans criminels étaient venus pour échapper à la justice. Un ou deux autres pour se soustraire aux conséquences de leur participation à la mutinerie. Le pandit Tulsi n’appartenait à aucune de ces catégories. Sa famille prospérait toujours aux Indes — des lettres arrivaient régulièrement, et l’on savait qu’il était d’un niveau social supérieur à celui des Indiens émigrés à Trinidad, qui presque tous, comme Raghu ou Ajodha, avaient perdu tout contact avec leur parentèle et n’auraient su en quelle province la chercher. La déférence qui entourait le pandit Tulsi dans son district natal l’avait suivi à Trinidad et, après sa mort, restait attachée à sa famille. De cette famille, on ne savait, au fond, pas grand-chose; les gens du dehors n'étaient admis à Hanuman House qu’à l’occasion de certains offices religieux.

Mr Biswas se rendit à Hanuman House pour peindre des réclames destinées au Bazar Tulsi, après une entrevue avec un homme grand, moustachu, autoritaire, dénommé Seth, beaufrère de Mrs Tulsi..."

Les Tulsi : La perte de l'identité

Jeune homme, Biswas devient peintre d'enseignes. C'est lors d'une commande pour les Tulsi qu'il rencontre la famille qui va dominer le reste de sa vie. Les Tulsi sont une riche famille propriétaire terrien d'origine indienne, dirigée par la matriarque Mme Tulsi ("la Veuve"). Leur propriété, Hanuman House, est un microcosme clos, presque féodal, où règnent les rites, les commérages et l'autorité de la famille. Biswas, maladroit et arrogant, est intrigué par Shama, une des filles Tulsi. Après un quiproquo romantique (il lui écrit une lettre qui est interceptée et lue à toute la famille), il est contraint de l'épouser pour sauver les apparences.

L'Assimilation par le Clan : L'entrée dans la famille Tulsi est le tournant de sa vie. Hanuman House n'est pas un foyer, c'est une institution. Biswas n'épouse pas seulement Shama ; il est absorbé par le clan. Il perd son nom, son identité et son autonomie pour devenir "le mari de Shama", un rouage négligeable dans la grande machine Tulsi.

Satire Sociale : Naipaul use d'un humour féroce et ironique pour décrire l'absurdité des conventions sociales. Le mariage n'est pas une affaire de sentiment mais de bienséance. La lettre de Biswas, maladroite et prétentieuse, est un chef-d'œuvre de comique cringe, mais elle révèle aussi sa profonde solitude et son désir de connexion.

Le Conflit : Biswas se rebelle immédiatement contre l'autorité des Tulsi, en particulier contre les deux fils tyranniques, Seth et Shekhar. Son orgueil et son sentiment d'infériorité le poussent à des actes de défi puérils mais symboliques (comme briser un vase précieux), qui ne font qu'empirer sa situation et le rendre ridicule aux yeux du clan.

"... The Chase était une longue agglomération de huttes de torchis disséminées au cœur de la région de cannes à sucre. Ses habitants travaillaient aux plantations et aux routes. Le monde au-delà semblait lointain et l’on n’y était relié que par les charrettes et les bicyclettes des villageois, les camions et fourgons des grossistes et parfois les cars sans horaire établi ni itinéraire fixe.

Pour Mr Biswas, ce fut comme un retour au village de ses premières années, sauf qu’à présent, les ténèbres environnantes et le mystère avaient disparu. Il savait ce qui existait au-delà des champs de canne à sucre, et où aboutissaient les routes. Elles allaient à des villages tout pareils à The Chase; elles allaient à des villes croulantes où peut-être, ses enseignes décoraient une boutique ou un café.

La boutique de Mr Biswas se composait d’une pièce longue et étroite, au toit de tôle zinguée, rouillée. Le plancher de béton, à peine plus haut que le sol, usé par le frottement, présentait des aspérités caillouteuses, incrustées de crasse. ..."

The Chase & Green Vale : L'échec de l'émancipation

Pour se débarrasser de lui, les Tulsi envoient Biswas et sa jeune famille (Shama et leurs deux premiers enfants) gérer une petite épicerie/bureau de tabac dans un village éloigné appelé The Chase. L'entreprise est un échec cuisant. Biswas, piètre commerçant, se fait voler et accumule les dettes. Il sombre dans la dépression et la maladie. Après la mort tragique de sa fille nourrisson, il fait une dépression nerveuse et est rapatrié à Hanuman House, humilié.

Plus tard, les Tulsi lui offrent une nouvelle "chance" : devenir surveillant d'une de leurs fermes à Green Vale. Voulant croire à son indépendance, il accepte. Là-bas, dans un geste désespéré d'autonomie, il contracte un prêt colossal pour construire sa propre maison. La construction, menée par un charpentier incompétent, est un désastre. La maison est fragile, mal conçue, et s'effondre littéralement lors d'une tempête, ensevelissant sous les dettes les espoirs de Biswas.

La Quête Tragi-comique de la Maison : La séquence de Green Vale est le cœur symbolique de cette première partie. La maison qu'il bâtit n'est pas un foyer, c'est un acte de défiance. Elle est construite avec l'argent des Tulsi (via le prêt qu'ils garantissent), sur une terre qui ne lui appartient pas. Sa construction désastreuse et son effondrement sont la métaphore parfaite de sa vie : une ambition noble mais malavisée, construite sur des bases fragiles et vouée à l'échec à cause du manque de moyens et de compétences.

Cycle de Dépendance et d'Échec : Chaque tentative de Biswas de s'émanciper des Tulsi se solde par un échec plus cuisant qui le rend encore plus dépendant d'eux. Ils sont son seul filet de sécurité, aussi étouffant soit-il. Naipaul montre la terrible ironie du colonialisme et du système féodal : l'oppressé est contraint de dépendre de l'oppresseur pour sa survie.

La Maladie et la Dépression : L'état mental et physique de Biswas se dégrade au fil des échecs. Sa dépression à The Chase et sa "maladie" récurrente sont des manifestations psychosomatiques de son impuissance et de son aliénation. Son corps refuse la vie qu'on lui impose.

"... lorsque Seth dit : « Maï et Owad rentrent cette fin de semaine » (entendant par là que la chambre bleue devait être préparée à l’intention d'Owad), alors seulement Mr Biswas songea à agir. Il répugnait à émigrer dans une autre partie de la maison, il répugnait à affronter Mrs Tulsi et le dieu. La petite valise de carton brun, acquise par troc contre une grande quantité de paquets de cigarettes Anchor et décorée, sur les deux côtés, de son monogramme, suffisait à contenir les effets qu’il comptait emporter. Il se rappela le sarcasme de Shama :

« Quand tu es venu chez nous, tu n’avais pas plus de vêtements que ce qu’on peut pendre à un clou. » Il continuait à avoir peu de vêtements, tous chiffonnés et sales. Il décida de laisser le casque de liège. Il l’avait toujours trouvé ridicule et d’ailleurs ce couvre-chef appartenait au baraquement. Il pourrait un Jour faire chercher ses livres. Mais il emballa ses brosses de peintre.

Elles avaient survécu à tous ses déplacements; la cire molle sur les poils d’une ou deux d’entre elles avait durci, craqué, pour s’effriter en poudre.

Il voulait partir de bon matin, pour disposer de plus de temps avant la tombée de la nuit. Ses vêtements froissés lui semblèrent trop larges lorsqu’il les mit; son pantalon pendait; il avait maigri.

Il se rappela le matin où sa serviette-éponge lui était tombée du corps, en face des douze chambres du baraquement. Quand Savi lui apporta son cacao, des biscuits et du beurre, il lui dit : « Je m’en vais.» - Elle ne parut ni surprise ni déçue, et ne demanda pas où il allait.

Il s’en allait dans le vaste monde, pour éprouver si ce monde aurait le pouvoir de l’effrayer. Le passé n’était qu’un simulacre, une série d’incidents décevants. La vie réelle et sa douceur particulière l’attendaient. Il repartait à pied d'œuvre. ..."

Un départ : L'exil comme seule issue

Accablé par la dette de la maison effondrée et rongé par l'humiliation, Biswas est de nouveau contraint de retourner se réfugier à Hanuman House, la matrice qu'il déteste mais qui reste son seul abri.

La Défaite Apparente : La fin de cette première partie est un constat d'échec total. Biswas a tout tenté pour gagner son indépendance et a échoué à chaque fois. Il retourne chez les Tulsi en position de faiblesse, un parasite comme la prophétie l'avait prédit.

La Graine de la Révolte : Pourtant, cet échec nourrit en lui une haine et une amertume qui vont devenir son carburant. Chaque humiliation subie renforce sa détermination (même passive) à un jour posséder sa propre maison. Le départ de Green Vale n'est pas une fin, mais la fin d'un chapitre d'apprentissage douloureux ..

"C'était la saison de la moisson. Dans les champs de canne à sucre, déjà en partie fauchés, les moissonneurs et les chargeurs étaient à l’œuvre, enfoncés jusqu'aux genoux dans la bagasse. Le long des sentiers entre les champs boueux, des buffles gris noirs tiraient nonchalamment des charrettes aux grands chargements de canne à sucre ébouriffée. Bientôt le pays changea et lair fut moins poisseux. La canne à sucre céda la place aux rizières, la couleur vaseuse de leur eau diluée dans le pur reflet du ciel bleu; les arbres se firent plus nombreux et, au lieu des huttes de boue séchée, il y eut des maisons de bois, petites et vieilles, mais achevées, peintes et pourvues de jalousies, avec du bois ajouré, souvent cassé, le long des auvents, au-dessus des portes, des fenêtres, et autour des vérandas enfoncées dans les fougères. La plaine s’abaissa derrière eux, les montagnes se rapprochèrent; mais la maison de poupée resta toujours aussi petite et quand le car tourna dans la Grand-Route principale de l’Est, Mr Biswas la perdit de vue ..".

"A House for Mr Biswas" - DEUXIÈME PARTIE

Un lent et laborieux cheminement vers une forme d'autonomie ...

Le nouveau régime : L'illusion de l'indépendance

De retour à Hanuman House après le désastre de Green Vale, Biswas vit dans une dépendance humiliante. Le monde des Tulsi change : la vieille Mme Tulsi s'affaiblit, l'autorité est de plus en plus détenue par Seth, et les fils aînés partent étudier à l'étranger. Pour occuper Biswas et le sortir de son apathie, on lui trouve un emploi de conducteur de bus pour le compte de la famille. C'est un nouvel échec : il est renvoyé après un accident. Finalement, grâce à une connaissance des Tulsi, il décroche un poste de journaliste au Sentinel de Port-d'Espagne.

La Mutation des Tulsi : Naipaul montre l'évolution de la micro-société Tulsi. La vieille génération s'efface, la nouvelle s'occidentalise (études à l'étranger) sans pourtant renoncer à ses privilèges féodaux. Le "nouveau régime" est tout aussi étouffant, simplement plus moderne.

Le journalisme est la première véritable opportunité pour Biswas. Ce n'est pas un don des Tulsi, mais une chance qu'il doit saisir par son propre talent (limité) pour l'écriture. Pour la première fois, il a un métier qui lui confère une identité sociale en dehors du clan : Monsieur Biswas, le journaliste. C'est une lueur d'espoir et le début d'une émancipation financière et psychologique.

"Si solide que fût leur établissement, les Tulsi ne s’étaient jamais crus fixés à Arwacas ou même à Trinidad. Ce n’était qu’une étape du voyage commencé lorsque le pandit Tulsi avait quitté l'Inde. Seule la mort du pandit Tulsi les avait empêchés de regagner leur patrie d’origine, et depuis lors, ils avaient toujours parlé — encore que moins souvent que les vieillards réunis tous les soirs dans le passage — de partir pour l'Inde, Demerara, Surinam. Mr Biswas ne prenait pas ces propos au sérieux. Les vieilles gens ne reverraient jamais l’Inde. Et il ne pouvait s’imaginer les Tulsi ailleurs qu’à Arwacas. Séparés de leur maison et de leurs terres, ils seraient séparés des ouvriers agricoles et des amis qui les respectaient pour leur piété et en mémoire du pandit Tulsi; leur état civil hindou perdrait toute valeur et, comme il était advenu pendant leur séjour dans la maison de Port of Spain, ils seraient simplement exotiques.

Mais, lorsque Shama se précipita à Arwacas pour faire part des propos blasphématoires de Seth, elle trouva Hanuman House en l’air. Les Tulsi avaient décidé d’émigrer. On abandonnerait la maison de briques et chacun ne parlait que du nouveau domaine de Shorthills, au nord-est de Port of Spain, parmi les montagnes de la Northern Range.

La Grand-Rue était animée et brillante comme toujours à la saison de Noël, bien qu’en raison de la guerre il y eût pénurie d'objets importés, dans les magasins. Au Bazar Tulsi, point d'articles de Noël hormis les antiques poupées noires, ni décorations à part les panneaux publicitaires fanés, écaillés, de Mr Biswas. Plusieurs rayons étaient vides. Tout ce qui pourrait servir à Shorthills avait été emballé.

Et les nouvelles données par Shama sentaient le rance. Le différend entre Seth et le reste de la famille avait déjà tourné à la guerre ouverte. Avec sa femme et ses enfants, il avait quitté Hanuman House et habitait une rue écartée, non loin de là. Ils ne s’associaient pas au transfèrement à Shorthills. Les causes de la querelle restaient obscures, chaque camp accusant l’autre d’ingratitude et de trahison, et Seth invectivant Shekhar en particulier.

Mrs Tulsi et Shekhar s’abstenaient de toute déclaration. En outre, Shekhar se montrait rarement à Arwacas et c’étaient ses sœurs qui entretenaient la querelle. Elles avaient interdit à leurs enfants de parler aux enfants de Seth; Seth avait interdit à ses enfants de parler aux enfants Tulsi. Seule Padma, la femme de Seth, était bien accueillie à Hanuman House, en tant que sœur de Mrs Tulsi; on ne pouvait lui faire grief de son mariage et son âge lui donnait droit au respect. Depuis la brouille, elle avait fait une seule visite clandestine à Hanuman House. Les sœurs considéraient son loyalisme comme un hommage à la justesse de leur cause; le fait qu’elle eût dû venir en cachette attestait la brutalité de Seth.

Vint la saison de la moisson et les champs de canne à sucre, privés d’un surveillant général, furent à la merci de ceux qui cherchaient noise aux Tulsi. Deux incendies avaient déjà été déclenchés et le bruit courait que Seth fomentait de nouveaux troubles, en revendiquant pour siennes des propriétés Tulsi. Les maris de certaines sœurs avaient reçu des menaces. Pourtant on parlait moins de Seth que du nouveau domaine. Shama entendait sans cesse énumérer ses gloires. Les jardins de la maison domaniale comprenaient un terrain de cricket et une piscine; des orangers, des palmiers gri-gri aux fûts blancs élancés, aux baies rouges et aux feuilles vert foncé bordaient Pallée carrossière. La terre elle-même tenait du miracle. Les samans avaient des lianes si fortes et souples que l’on pouvait se balancer dessus. Toute la journée, les plants d’immortelles égrenaient leurs fleurs rouges et jaunes en forme d’oiseau, au travers desquelles on pouvait siffler, comme un oiseau. Les cacaoyers poussaient à l'ombre des immortelles, le café à l’ombre du cacao, et les fèves de tonka recouvraient les collines. Arbres fruitiers, manguiers, orangers, avocatiers foisonnaient au point de sembler sauvages. Et il y avait des muscadiers ainsi que des cèdres, du pour, et le bois-canot si léger mais si élastique et résistant qu’il fournit de meilleurs battes de cricket que le saule. Les sœurs parlaient des collines, des sources d’eau douce, des cascades cachées, avec toute l’excitation de personnes qui n’ont connu que la plaine brûlante, découverte, les arpents plats de Ja canne à sucre et les boueuses rizières. Même si l’on ne savait pas tirer parti de la terre aussi bien qu’elles, et si l’on ne faisait rien, la vie pouvait être riche à Shorthills. Il fut question d’exploitation laitière; il fut question de cultiver le pamplemousse. Surtout, il fut question d’élever des moutons et l’on agita le projet idyllique de donner en propre un mouton à chaque enfant, ce qui serait — présenté sous cet angle — le point de départ d’une fortune fabuleuse. Et il y avait des chevaux dans le domaine. Les enfants apprendraient à monter. Bien que par la suite on ne s’expliquât jamais avec clarté la soudaineté de cette grande décision, ni pourquoi le dernier effort collectif des Tulsi s’était concentré sur ce déracinement, Shama partit pour Port of Spain, pleine d’enthousiasme. Elle voulait s'intégrer de nouveau à la famille, prendre sa part de l’aventure..."

L'aventure de Shorthills : Le dernier asservissement

Les Tulsi, en pleine décadence, décident de vendre Hanuman House et d'acheter une immense propriété délabrée à Shorthills. Toute la famille déménage et est contrainte de participer à un projet fou : transformer la propriété en ferme viable. Biswas et sa famille sont embarqués dans cette aventure. Il est forcé de participer aux travaux exténuants et absurdes (comme abattre des arbres immenses à la hache), tout en faisant la navette avec son travail à Port-d'Espagne. Cette période est l'une des plus éprouvantes physiquement et moralement.

Shorthills représente l'apogée de l'exploitation de Biswas par les Tulsi. On exige de lui un travail physique pour lequel il est totalement inadapté, au mépris de son emploi de col blanc qui devrait pourtant le valoriser. C'est la négation de son identité naissante de journaliste.

Satire du Projet Post-Colonial : Le projet de Shorthills est une métaphore grotesque des rêves de développement post-coloniaux : ambitieux, mal planifiés, basés sur une vision romantique et erronée de la terre, et finalement voués à l'échec. Naipaul ridiculise cette entreprise qui épuise tout le monde pour aucun résultat.

Parmi les liseurs et les bûcheurs : La fracture définitive

Cette section consacre la fracture intellectuelle et sociale entre Biswas et les Tulsi. Son travail de journaliste, son accès à la culture (les "liseurs") le distinguent des autres membres de la famille, perçus comme des "bûcheurs" (travailleurs manuels) même s'ils ne le sont plus vraiment. Il se sent supérieur mais est toujours logé et nourri par eux, ce qui crée un conflit intérieur permanent. Les tensions avec la famille, surtout avec Owad, le fils préféré de Mme Tulsi revenu d'Angleterre avec des idées méprisantes, deviennent insupportables.

L'Identité par la Culture : Biswas trouve enfin une forme d'émancipation non pas économique, mais culturelle. La lecture et l'écriture sont ses armes. Elles lui permettent de se construire un monde intérieur inaccessible aux Tulsi et de se définir en opposition à eux.

Le Complexe Colonial : Le personnage d'Owad est crucial. Revenu d'Angleterre, il méprise tout ce qui est local et indigène, y compris Biswas. Naipaul montre ici les effets pervers du colonialisme : l'admiration des colonisés pour le colonisateur et le mépris de soi qui en découle. Biswas hait Owad mais envie secrètement son assurance et son éducation anglaise.

"... C'était en ce temps-là, pour les hommes, la mode de paraître aux réunions sportives, en tenant dans une main un étui de fer-blanc rond qui contenait cinquante cigarettes anglaises, et une simple boîte d’allumettes, l’index pressé sur la boîte d’allumettes qui sommait l’étui. Mr Biswas possédait les allumettes; Il dépensa l’allocation de subsistance d’une demi-journée pour acheter les cigarettes. Afin de ne pas déranger la ligne de son veston, il se rendit à bicyclette à l’Oval, l’étui à la main.

Tandis qu’il avançait dans Tragarete Road, il perçut de faibles applaudissements dispersés. C’était juste avant l’heure du déjeuner — trop tôt pour les foules. C’eût été préférable d’arriver après le thé. Néanmoins, il fit le tour des tribunes de l’Oval, appuya sa bicyclette contre la clôture de tôle ondulée écaillée, l’enchaîna, ôta les pinces de son pantalon au pli impeccable qu’il rabattit, le défripa, redressa la veste correctement sur ses épaules. Il n’y avait pas de file d’attente. Il paya son billet un dollar et, son étui à cigarettes et sa boîte d’allumettes à la main, monta les marches de la tribune, dont un quart seulement était occupé.

La plupart des gens étaient assis sur le devant. Il repéra un siège vide, au milieu d’une des rares rangées garnies. « Pardon », dit-il, et il se mit en devoir d’avancer lentement; les gens se levaient devant lui, les gens se levaient dans les rangées de derrière, les gens se rasseyaient dans son sillage, et il continuait à répéter « Pardon », très affable, inconscient du dérangement. Enfin il gagna son siège, l’épousseta avec son mouchoir, et se pencha légèrement ..."

Le vide & La Révolution : La libération

"Le Vide" décrit une période de dépression profonde de Biswas, liée à la fatigue, au dégoût de sa vie et à un sentiment d'impasse totale. "La Révolution" est le point de rupture. Après une altercation violente et définitive avec Owad, Biswas quitte Shorthills pour de bon. Il s'installe dans une chambre meublée à Port-d'Espagne avec ses deux plus jeunes enfants, laissant Shama et les aînés chez les Tulsi. Pour la première fois, il vit seul, indépendant, et assume pleinement son rôle de père.

La Décision Salvatrice : Ce départ n'est pas un échec, mais une révolution personnelle. C'est un acte courageux de rupture définitive avec le système Tulsi. Il préfère la pauvreté et la solitude dans une chambre sordide à la sécurité humiliante du clan.

La Paternité : Dans cette nouvelle vie, sa relation avec ses enfants, en particulier sa fille Anand, devient centrale. Il transmet ses aspirations et sa soif de culture, espérant pour eux un avenir meilleur qu'il n'a eu.

"... Le lundi soir, Mr Biswas prit sa décision finale. Le jeudi, la maison l’attendait. Tard dans l’après-midi du jeudi, ils se rendirent à Sikkim Street dans la Prefect. Le soleil tapait dur sur la maison et laissait des bandes éblouissantes sur l’escalier à découvert. Seule la cuisine échappait à ses rayons; partout ailleurs, malgré les treillis et les fenêtres ouvertes, l’atmosphère était asphyxiante, une concentration de chaleur et de lumière qui blessa leurs yeux et les fit suer.

Sans rideaux, vide à part le lot de fauteuils morris, avec le parquet brûlant qui ne reluisait plus, le soleil qui n’éclairait que des souillures, des éraflures et des traces de pas poussiéreux, la maison semblait plus petite que les enfants ne se la rappelaient, et privée de l’ambiance douillette qu’ils avaient remarquée le soir, sous les lumières voilées, avec les épais rideaux qui excluaient le reste du monde. À présent, dépourvues de rideaux, les grandes cloisons treillissées ne défendaient plus la maison contre la lueur verte de l’arbre à pain d’à côté, l’épaisse vigne vierge, couleur de cœur saignant qui se vrillait sur la clôture vermoulue, le voisinage des taudis en ruines, les bruits de la rue ..."

La maison : La victoire paradoxale

Enfin stable dans son travail, Biswas rêve toujours de sa maison. Il repère une annonce pour une maison à vendre à Sikkim Street. La maison est petite, mal construite, biscornue, et située dans un quartier peu prestigieux. Elle est loin du rêve. De plus, l'agent immobilier est véreux, le prix est exorbitant et les dettes seront écrasantes. Poussé par la peur de voir Shama et les enfants lui échapper et retourner définitivement chez les Tulsi, il signe, s'endettant pour les 30 années à venir.

Un Symbole Ambigu : La maison de Sikkim Street est l'antithèse de la maison rêvée. C'est le symbole de toutes les contradictions de la quête de Biswas :

- Elle représente son indépendance (il en est le propriétaire légal).

- Elle est le fruit de son travail et de sa persévérance.

- Mais elle est aussi laide, chère et défectueuse (les portes coincent, les murs fissurent).

- Elle est acquise par crainte (de perdre sa famille) plus que par enthousiasme.

- Elle le rend esclave d'une hypothèque pour le reste de sa vie.

C'est une victoire profondément ambivalente. Biswas a gagné son combat contre le destin et les Tulsi, mais au prix d'un asservissement à un autre maître : la dette. Naipaul conclut sur cette note profondément ironique et humaine. La maison n'apporte pas le bonheur magique, mais elle offre quelque chose de plus précieux : la dignité d'être chez soi. La fin du livre, où Biswas meurt dans "sa" maison, entouré des siens, est triste mais apaisée. Il a gagné ..

"The Mimic Men" (1967, Les Hommes de paille)

Un roman jugé comme l'une des oeuvres de V.S. Napaul les plus riches après "Une maison pour M. Biswas". Il reprend une situation déjà évoquée et dénoncée, sur un ton plus léger, dans "Le Masseur mystique", mais cette fois c'est une carrière individuelle, caractérisée par le mimétisme qui pousse l'ancien colonisé à imiter ses maîtres de naguère, et devient le symbole du comportement décevant de toute une génération : celle qui a bénéficié de la chance historique de vivre l'avènement de son pays à l'indépendance politique et de mettre la main sur quelques fragments du pouvoir abandonné par la métropole.

Le héros est un Indien de haute caste, Ralph Kripal Singh, qui manque moins d'éducation que de volonté, moins d'initiative que de but cohérent, de persévérance que d`honnêteté. Il évoque ses souvenirs d`enfance, ses études en Angleterre, son retour au pays après l'indépendance et son exil définitif. Singh, de manière significative, n'a pas réussi à s'insérer dans le contexte pluri-ethnique de son île, sa nouvelle nation. Il se perçoit sous les traits d`un étranger et se considère comme une sorte d`exilé dans un pays du Tiers-Monde, loin de la chère Angleterre de Shakespeare et de Dickens, des hivers enneigés et des jonquilles, qu'il a découverte dans ses lectures...

S'évadant dans un monde fantastique où il cherche sa gratification de manière infantile, le citoyen du Tiers-Monde court au désastre. Tandis que les membres de la classe moyenne se réfugient dans les signes matérialistes de leur statut économique et dans un rituel social imitant celui des cercles coloniaux, le peuple s'évade grâce à l`opium de la religion, ou bien substitue à la lutte des classes les clivages des races et des groupes ethniques dans un particularisme exacerbé par la quête de boucs émissaires.

Le récit est fait par le protagoniste lui-même, sous forme d'évocation de ses souvenirs, et s`il se trouve soumis à une critique, celle-ci reste implicite. Mais la narration n'est pas linéaire et un va-et-vient plein d'hésitations semble seul commander l'ordre de ces fragments, de ces bribes décousues de vie qui refont surface. Le contraste semble un principe unificateur plus que la continuité logique, soulignant ainsi le manque de plan de cette existence et l`exil vis-à-vis de soi-même qui mutile à jamais ce "réfugié" loin de ses racines. Naipaul met en scène le caractère doux-amer de l'existence de l'ancíen colonisé dans le "Londres des Noirs" et le perpétuel déplacement de ceux qui croient, à tort, s`y trouver un jour acceptés. (Trad. Bourgois, 1991).

"The Mimicry of Power" (Chapitre 5) - "The sanctions my mother had invoked on the docks were not important. We were a haphazard, disordered and mixed society in which there could be nothing like damaging exclusion; and before the end of that first fortnight we had found ourselves attached to theneutral, fluid group which was to remain ours for the next five or six years. The men were professional, young, mainly Indian, with a couple of local whites and coloured; they had all studied abroad and married abroad; on Isabella they were linked less by their background and professional standing than by their expatriate and fantastically cosmopolitan wives or girl friends. Americans, singly and in pairs, were an added element. It was a group to whom the island was a setting; its activities and interests were no more than they seemed.

There were no complicating loyalties or depths; for everyone the past had been cut away. In that fortnight we got to know as much about the group as there was to know; all that followed was repetition and ageing. But at the beginning we were dazzled. We had come to the island expecting the meanness and constriction of island life; we were dazzled, as by the sunlight itself, by the freedom which everyone who welcomed us proclaimed by his behaviour. The clothes! So light, so fresh, so prodigally changed! We were dazzled to be among the rich, to be considered of their number; and to get, from this, the conviction that in such a setting a com parable wealth would soon be ours as well. Austerity and prudence were forgotten. In that fortnight we spent! We gave as much as we received. We consumed quantities of champagne and caviar. It was part of the simplicity of our group; we loved champagne and caviar for the sake of the words alone..."

Retour de Ralph Singh, le narrateur et protagoniste, sur sa brève carrière politique sur l’île fictive d’Isabella, une ancienne colonie britannique : issu de la classe aisée d'Isabella, il s'est engagé en politique dans l'espoir de transformer son île natale t se voyait alors comme un acteur du progrès et de la modernité. Mais rapidement confronté à la réalité d’une société coloniale marquée par le népotisme, la division raciale, et l'absence d’une véritable souveraineté, Singh réalise que son engagement politique n’est qu’un exercice de "mimétisme". Les dirigeants locaux, y compris lui-même, imitent les structures de pouvoir des anciens colonisateurs sans en comprendre pleinement la signification. Le chapitre incarne le concept central du roman : le mimétisme des structures coloniales par les élites post-coloniales. Singh et ses collègues imitent les institutions britanniques sans véritable compréhension ni contrôle, ce qui conduit à un parfait simulacre de pouvoir. Ces sociétés, ne sont devenues indépendantes qu'en théorie, et restent piégées dans des systèmes imposés par leurs anciens maîtres...

Naipaul décrit une communauté d'expatriés et de professionnels déracinés, formant une micro-société sans racines profondes ni hiérarchie établie (« haphazard, disordered and mixed » / « improvisée, désordonnée et mélangée »). C'est une conséquence directe du colonialisme et de la mondialisation...

Le groupe vit à la surface des choses. L'île n'est qu'un « décor », leurs intérêts sont superficiels (« no more than they seemed ») et leur lien est artificiel, basé sur le statut et le cosmopolitisme de façade de leurs femmes. Leur vie est une performance.

Le cosmopolitisme comme valeur et artifice : Ils se définissent par leur « cosmopolitisme », mais celui-ci se réduit à des signes extérieurs de richesse et de culture : champagne, caviar, préférences spécifiques pour certaines marques. Naipaul pointe l'ironie avec une froide précision : « we loved champagne and caviar for the sake of the words alone » (« nous aimions le champagne et le caviar rien que pour le son des mots eux-mêmes »).

Le contraste avec le passé : Le narrateur oppose violemment cette nouvelle vie « éblouissante » à la grisaille et à l'« angoisse » de son passé londonien, décrit avec une accumulation de détails sordides et étouffants (« mean rooms », « shut door », « tarnished ceiling »...). Cette libération est d'autant plus intense qu'elle contraste avec une période de privation.

Un observateur froid et ironique qui se moque gentiment de sa propre naïveté (« we were dazzled ») et surtout de la vulgarité et de la prétention du groupe, incarnée par le personnage de Sandra, « issue si sincèrement de sa vulgarité » (« Sprung so sincerely from her commonness »). Il admire et méprise cette liberté factice en même temps ....

" ... The sanctions my mother had invoked on the docks were not important. We were a haphazard, disordered and mixed society in which there could be nothing like damaging exclusion; and before the end of that first fortnight we had found ourselves attached to the neutral, fluid group which was to remain ours for the next five or six years. The men were professional, young, mainly Indian, with a couple of local whites and coloured; they had all studied abroad and married abroad; on Isabella they were linked less by their background and professional standing than by their expatriate and fantastically cosmopolitan wives or girl friends. Americans, singly and in pairs, were an added element. It was a group to whom the island was a setting; its activities and interests were no more than they seemed. There were no complicating loyalties or depths; for everyone the past had been cut away. In that fortnight we got to know as much about the group as there was to know; all that followed was repetition and ageing. But at the beginning we were dazzled. We had come to the island expecting the meanness and constriction of island life; we were dazzled, as by the sunlight

"« Les sanctions que ma mère avait invoquées sur les docks n'avaient aucune importance. Nous formions une société improvisée, désordonnée et mélangée, où il ne pouvait rien exister de tel qu'une exclusion dommageable ; et avant la fin de ces deux premières semaines, nous nous étions retrouvés attachés au groupe neutre et fluide qui allait rester le nôtre pour les cinq ou six années à venir. Les hommes étaient des professionnels, jeunes, principalement indiens, avec quelques blancs et métis locaux ; ils avaient tous étudié à l'étranger et s'étaient mariés à l'étranger ; sur l'île d'Isabella, ils étaient liés moins par leur origine et leur statut professionnel que par leurs épouses ou petites amies expatriées et fantastiquement cosmopolites. Les Américaines, seules ou en couple, étaient un élément supplémentaire. C'était un groupe pour qui l'île n'était qu'un décor ; ses activités et ses centres d'intérêt n'étaient rien de plus que ce qu'ils paraissaient être. Il n'y avait ni loyautés complexes ni profondeurs ; pour chacun, le passé avait été tranché. En quinze jours, nous avions appris tout ce qu'il y avait à savoir sur le groupe ; tout ce qui suivit ne fut que répétition et vieillissement. Mais au début, nous étions éblouis.

itself, by the freedom which everyone who welcomed us proclaimed by his behaviour. The clothes! So light, so fresh, so prodigally changed! We were dazzled to be among the rich, to be considered of their number; and to get, from this, the conviction that in such a setting a com parable wealth would soon be ours as well. Austerity and prudence were forgotten. In that fortnight we spent! We gave as much as we received. We consumed quantities of champagne and caviar. It was part of the simplicity of our group; we loved champagne and caviar for the sake of the words alone. And after the anguish of London, after the mean rooms, the shut door, the tight window, the tarnished ceiling, the over-used curtains, after the rigged shilling-in-the-slot gas and electric meters, the dreary journeys through terraces of brick, the life reduced to insipidity, I felt revived. And even before the fortnight was out Sandra could be heard disdaining demisec and expressing a preference for Mercier above all others. The splendid girl! Sprung so sincerely from her commonness!

It was our happiest fortnight; she was at her most avid and most appreciative. We celebrated our unexpected freedom; we celebrated the island and our knowledge, already growing ambiguous, of the world beyond; we celebrated our cosmopolitanism, which had more meaning here than it ever had in the halls of the British Council..."

Nous étions arrivés sur l'île en anticipant la mesquinerie et l'étroitesse de la vie insulaire ; nous étions éblouis, comme par la lumière du soleil elle-même, par la liberté que tous ceux qui nous accueillirent proclamèrent par leur comportement. Les vêtements ! Si légers, si frais, changés avec une telle prodigalité ! Nous étions éblouis d'être parmi les riches, d'être considérés comme des leurs ; et d'en tirer la conviction que dans un tel cadre, une richesse comparable serait bientôt aussi la nôtre. Austérité et prudence furent oubliées. En ces deux semaines, nous avons dépensé ! Nous avons donné autant que nous avons reçu. Nous avons consommé des quantités de champagne et de caviar. C'était partie intégrante de la simplicité de notre groupe ; nous aimions le champagne et le caviar rien que pour le son des mots eux-mêmes. Et après l'angoisse de Londres, après les pièces sordides, la porte close, la fenêtre hermétique, le plafond terni, les rideaux usés jusqu'à la corde, après les compteurs à gaz et à électricité trafiqués pour avaler les shillings, les mornes trajets à travers des rangées de maisons de brique, la vie réduite à l'insipidité, je me sentis revivre. Et avant même que les deux semaines ne soient écoulées, on pouvait entendre Sandra dédaigner le demisec et exprimer sa préférence pour le Mercier above all others. La splendide fille ! Issue si sincèrement de sa vulgarité !

Ce furent nos deux semaines les plus heureuses ; elle était à son plus avide et son plus reconnaissant. Nous célébrions notre liberté inattendue ; nous célébrions l'île et notre connaissance, déjà grandissante et ambiguë, du monde au-delà ; nous célébrions notre cosmopolitisme, qui avait plus de sens ici qu'il n'en avait jamais eu dans les halls du British Council....»

Celebration; and within it a great placidity. Once, longing for the world, I had wished to say goodbye to the island for good. Now, at a picnic on the hot sand of a beach reticulated with succulent-looking green vines on which grew purple flowers, or at a barbecue around an illuminated swimming-pool, it was possible without fear or longing or the feeling of being denied the world to draw out from one of our group her adolescent secret of cycle rides along a dirt road to the red hills outside her town, in a state west of the Mississippi, to see the sun set; to get from another a picture, in grey and white, of snow and Germans in Prague; and from yet another an English Midland landscape at dusk, a walk among moon daisies on the bank of a stream, an endless summer walk beside water, into a night scene, with swans; these, on the island, becoming pictures of a world now totally comprehended, of which I had ceased to feel I could form part and from which we had all managed to withdraw. I loved to contemplate this fragmented world that we had put together again; and I did so with the feeling of my own imminent extinction. I belonged to a small community which in this part of the world was doomed. We were an intermediate race, the genes passive, capable of disappearing in two generations into any of the three races of men, with perhaps only a shape of eye or flexibility of slender wrist to speak of our intrusion.

« Célébration ; et en son sein, une grande placidité. Autrefois, aspirant au monde, j'avais souhaité dire adieu à l'île pour de bon. Maintenant, lors d'un pique-nique sur le sable chaud d'une plage réticulée de vignes succulentes et vertes portant des fleurs violettes, ou lors d'un barbecue autour d'une piscine illuminée, il était possible, sans crainte ni nostalgie ni ce sentiment d'être privé du monde, de tirer de l'une de notre groupe son secret d'adolescente : des balades à vélo le long d'une route de terre vers les collines rouges à l'extérieur de sa ville, dans un état à l'ouest du Mississippi, pour voir le soleil se coucher ; d'obtenir d'une autre une image, en gris et blanc, de neige et d'Allemands à Prague ; et d'une autre encore un paysage des Midlands anglais au crépuscule, une marche parmi des marguerites sur la rive d'un ruisseau, une marche estivale interminable le long de l'eau, s'enfonçant dans une scène nocturne, avec des cygnes ; ces souvenirs, sur l'île, devenant des images d'un monde désormais totalement compris, dont j'avais cessé de sentir que je pouvais faire partie et dont nous avions tous réussi à nous retirer. J'aimais contempler ce monde fragmenté que nous avions reconstitué ; et je le faisais avec le sentiment de ma propre extinction imminente. J'appartenais à une petite communauté qui, dans cette partie du monde, était condamnée. Nous étions une race intermédiaire, aux gènes passifs, capables de disparaître en deux générations dans l'une des trois races humaines, avec peut-être seulement une forme d'œil ou une flexibilité de poignet mince pour témoigner de notre intrusion. »

Le « monde » n'est plus un lieu à conquérir, mais un musée de souvenirs que l'on partage. Les expériences des autres (le Mississippi, Prague, les Midlands anglais) sont réduites à de simples « images » esthétiques, des tableaux (« pictures ») que l'on contemple. Ils sont « totalement compris » précisément parce qu'ils sont mis à distance, transformés en art. Le groupe a « réussi à se retirer » de ce monde, il en est devenu un observateur et non plus un acteur anxieux.

Naipaul utilise la métaphore brillante du « monde fragmenté que nous avions reconstitué ». La communauté d'expatriés et de déracinés a créé son propre microcosme en rassemblant les morceaux épars de leurs passés et cultures divers. Cette nouvelle entité, bien que factice, offre un sentiment d'appartenance.

Le Sentiment d'Extinction : C'est le cœur tragique du passage. Cette placidité et cette célébration sont teintées par la conscience aiguë de leur propre disparition prochaine. Le narrateur contemple cette beauté avec le sentiment de son « extinction imminente ». Cela n'est pas seulement personnel, mais communautaire.

La « Race Intermédiaire » : Une communauté condamnée : Naipaul livre ici une réflexion anthropologique et profondément pessimiste sur l'identité post-coloniale. Sa communauté (sans doute les descendants d'indiens immigrés dans les Caraïbes) est décrite comme :

- « Intermédiaire » : Elle ne appartient ni au monde indien, ni au monde européen, ni au monde africain.

- « Aux gènes passifs » : Son identité n'est pas forte ou assertive ; elle est vouée à être absorbée, diluée.

- « Capable de disparaître en deux générations » : Son existence est éphémère, un simple moment de transition dans l'histoire.

Seules des traces infimes (« une forme d'œil », « une flexibilité de poignet ») témoigneront de leur brève existence...

"My mother’s sanctions were a pretence, no doubt; but they were also an act of piety towards the past, towards ancient unknown wanderings in another continent. It was a piety I shared. But what release to be the last of one’s line! Consider this as an underlying mood, occasionally coming to the surface in an alcoholic haze when, the music from bands or record-players grown distant, I considered our group as though for the first time, and Sandra and myself within it. It was a mood never examined beyond this point, never revealed. It was the mood of my placidity, the mood of my new life of activity. Within me, with that very placidity, with that departure from London and that total acceptance of a new, ready-made way of life, I felt that I had changed. I recognized that the change was involuntary, so that at last my ‘character’ became not what others took it to be butsomething personal and ordained. This placidity, at the heart of celebration, I felt to be my strength; I visualized it as existing within a walled, impregnable field. I lived neutrally; activity was real, but it was all on the surface; I felt I would never allow myself to be damaged again.