- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

Italo Calvino (1923-1985), "Si par une nuit d'hiver un voyageur" (Se una notte d'inverno un viaggiatore, 1979), "Le Vicomte pourfendu" (1952), "Le Baron Perché" (Il Barone rampante, 1957), "Le Chevalier inexistant" (1959), La Journée d'un scrutateur (La giornata d'uno scrutatore, 1963), "Cosmicomics" (Le Cosmicomiche, 1965), "Les villes insibles" (1972), "Le Château des destins croisés" (1973), "Palomar" (1983) - ....

Last update: 12/12/2024

In Italia sono uno scrittore, in Francia un concetto, in America un’esperienza di lettura ...

Dans "Si par une nuit d'hiver", Calvino montre comment la lecture active construit une subjectivité que le flux médiatique dissout ...

Blanchot (L'Espace littéraire) faisait de la littérature une condition ontologique, Sartre (Qu'est-ce que la littérature ?) la reliait à l'engagement existentiel ..

Calvino ne dit pas que nous ne saurions exister sans littérature (déplorer la disparition possible de la littérature ne l'intéresse pas), mais que nous perdrions une certaine façon de penser (nuancée, ambiguë, complexe).

Au fond, Calvino pense que la littérature saura toujours trouver les moyens de sa propre survie et que l'on peut à minima nous la représenter comme une gymnastique mentale indispensable, ce que toute son oeuvre semble refléter ..

"Lorsque j’ai débuté mon activité, le devoir de représenter notre temps était l’impératif catégorique de tout jeune écrivain. Plein de bonne volonté, j’essayais de me couler dans l’énergie impitoyable qui anime l’histoire de notre siècle, dans ses vicissitudes collectives et individuelles. J’essayais de saisir une syntonie entre le spectacle mouvementé du monde, tantôt dramatique tantôt grotesque, et le rythme intérieur picaresque et aventureux qui me poussait à écrire. Je me suis vite aperçu qu’entre les faits de la vie qui auraient dû constituer ma matière première et l’agilité bondissante et tranchante dont je voulais qu’elle anime mon écriture, il y avait un écart que j’avais de plus en plus de peine à combler. Peut-être étais-je en train de découvrir tardivement la pesanteur, l’inertie, l’opacité du monde : propriétés qui s’accrochent aussitôt à l’écriture, si on ne trouve pas la manière de leur échapper..."

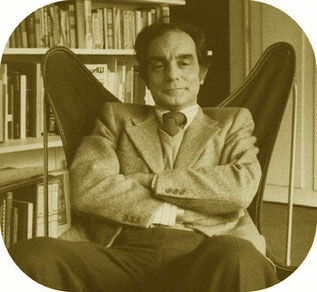

(picture d'après S.Bassouls, 1974)

La menace : une passivité de l’imaginaire face aux écrans...

Nous sommes bombardés par un déluge d’images qui efface en nous toute capacité de faire naître des visions intérieures. Trois capacités sont de fait menacées, l'attention profonde (opposée au zapping visuel), la pensée analogique (que permet la métaphore littéraire) et le dialogue avec les morts (dimension mémorielle). La littérature doit devenir l’antidote en cultivant des images mentales actives, celles qui naissent des mots et exigent la collaboration du lecteur...

"Nous sommes en 1985 : quinze ans à peine nous séparent du début d’un nouveau millénaire. Pour le moment, je n’ai pas l’impression que l’approche de cette échéance éveille la moindre émotion particulière. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas là pour parler de futurologie, mais de littérature. Le millénaire qui s’achève a vu naître et se répandre les langues modernes de l’Occident et les littératures qui en ont exploré les possibilités expressives, et cognitives, et imaginatives. Il a aussi été celui du livre, en tant qu’il a vu l’objet-livre prendre la forme qui nous est familière. Le signe que ce millénaire est sur le point de s’achever, c’est, peut-être, la fréquence avec laquelle on s’interroge sur le sort de la littérature et du livre à l’ère technologique dite postindustrielle. Je n’ai guère envie de m’aventurer dans ce genre de prévisions. Ma confiance dans l’avenir de la littérature tient à ce que je sais qu’il est des choses que la littérature est la seule à pouvoir donner, avec ses moyens spécifiques. Je voudrais donc dédier ces conférences à quelques valeurs, ou qualités, ou spécificités de la littérature qui me tiennent particulièrement à cœur, en tâchant de les situer dans la perspective du nouveau millénaire..."

Calvino anticipe à sa façon dès 1985 les défis du numérique et des écrans. Sa réponse restera d’une actualité brûlante : la littérature ne doit pas imiter les images, mais exploiter ce qu’elles ne peuvent pas faire - penser en nuances, jouer avec le temps, et interroger l’indicible ...

C'est dans un texte écrit pour les Charles Eliot Norton Lectures à Harvard (1985, inachevé à sa mort), que Calvino interroge le rôle de la littérature face à la domination des images : "Leçons américaines - Six Mémoires pour le prochain millénaire" (Lezioni americane, 1988, trad. Yves Hersant, Éd. Gallimard)

Dans le chapitre "Visibilité" (ou "Multiplicité", selon les éditions), Calvino se demande comment la littérature peut survivre dans une ère saturée d’images (télévision, publicité, médias). Sa réponse est un plaidoyer pour les pouvoirs propres à l’écrit.

Calvino identifie ainsi cinq vertus littéraires pour le futur ..

- Légèreté (Leggerezza) : Contre le poids de la réalité.

"Après quarante années passées à écrire de la fiction, après avoir exploré divers chemins et mené différentes expériences, l’heure est venue pour moi de chercher une définition globale de mon travail ; voici celle que je pourrais proposer : ma façon d’opérer a consisté le plus souvent à soustraire du poids ; j’ai cherché à ôter du poids, tantôt aux corps célestes, tantôt aux villes ; surtout, j’ai cherché à ôter du poids à la structure du récit et au langage..."

- Rapidité (Rapidità) : Rythme face à l’immédiateté vide.

"à une époque où triomphent d’autres médias extrêmement rapides et à l’immense rayon d’action, qui risquent d’aplatir toute communication sur une croûte uniforme et homogène, la fonction de la littérature, c’est la communication entre choses différentes en tant qu’elles sont différentes, sans en émousser la différence mais au contraire en l’exaltant, selon la vocation propre au langage écrit..."

- Exactitude (Esattezza) : Précision contre le flou des images.

"Parfois, il me semble qu’une épidémie pestilentielle a frappé l’humanité dans la faculté qui la distingue par-dessus tout, à savoir l’usage de la parole, une peste du langage qui se manifeste comme perte de force cognitive et d’immédiateté, comme automatisme tendant à niveler l’expression sur les formules les plus génériques, anonymes, abstraites, à diluer les significations, à émousser les pointes expressives, à éteindre la moindre des étincelles qui pourraient jaillir du choc entre les mots et de nouvelles circonstances...."

- Visibilité (Visibilità) : L’imaginaire interne, plus riche que les images imposées.

"... l’imagination comme instrument de connaissance ou comme identification avec l’âme du monde ? Où va ma préférence ? Si l’on s’en tient à ce que je disais, je devrais être un partisan résolu de la première tendance, car le récit est pour moi unification d’une logique spontanée des images et d’un dessein conduit selon une intention rationnelle. Mais, en même temps, j’ai toujours cherché dans l’imagination un moyen pour atteindre à une connaissance extra-individuelle, extra-subjective ; il serait donc juste que je me déclare plus proche de la seconde position, celle de l’identification avec l’âme du monde. Mais il est une autre définition dans laquelle je me reconnais pleinement, c’est celle qui fait de l’imagination un répertoire du potentiel, de l’hypothétique, de ce qui n’est pas, n’a pas été et ne sera peut-être jamais, mais qui aurait pu être .."

- Multiplicité (Molteplicità) : Complexité face aux récits simplistes.

"... qui sommes-nous, qui est chacun de nous, sinon une combinatoire d’expériences, d’informations, de lectures, d’imaginations ? Toute vie est une encyclopédie, une bibliothèque, un inventaire d’objets, un nuancier de styles, où tout peut sans cesse être rebattu et réarrangé de toutes les façons possibles..."

La littérature justifiera son existence en restant le lieu où l’on pense par correspondances et possibles, jamais par réponses toutes faites. Face aux images univoques, le texte préserve la complexité du réel, c'est sa fonction critique ...

La littérature doit défendre ce que seul le langage peut donner : une épaisseur de sens, une ambiguïté fertile, la capacité à convoquer l’invisible. Pour Calvino, l’écrit résiste à l’empire des images en cultivant :

- L’ambiguïté (une image montre, un texte suggère) : une image montre un arbre ; un texte en fait un symbole de solitude, de force, ou de mort selon la voix qui le nomme. Les mots polysémiques créent du sens là où l’image fige.

- La mémoire (les mots survivent aux pixels) : les grands textes sont des palimpsestes : ils conservent les traces de ceux qui les ont lus avant nous. Contre l’éphémère des flux visuels, la littérature stratifie le temps.

- L’imaginaire actif (le lecteur co-crée, contrairement au spectateur passif). Écrire sur ce qui n’existe pas est le seul réalisme qui vaille. Référence à Melville (le blanc de la baleine) ou Dante (l’Enfer décrit par omissions).

Italo Calvino (1923-1985)

Né à Cuba en 1923, Italo Calvino rejoint l'Italie à l'âge de deux ans avec ses parents, qui en sont originaires. Il s'engage dans la résistance italienne pendant la Seconde Guerre mondiale, puis s'établit à Turin et devient journaliste pour le quotidien communiste L'Unità. Il adhère au PCI (Parti communiste italien) en 1945, mais le quittera après l’écrasement de la révolte hongroise (1956). En 1947, il publie son premier roman, "Le Sentier des nids d 'araignées", qui traite de son expérience dans le maquis. L'œuvre tranche avec le courant néo-réaliste italien de l'immédiate après-guerre (courant représenté par Carlo Levi). Ponctué d'éléments de pure fantaisie, le récit se rapproche de la fable philosophique et mêle habilement la dimension imaginaire,au réalisme du propos. A la même époque, Calvino devient un des principaux collaborateurs des éditions Einaudi (où il côtoie Cesare Pavese et Natalia Ginzburg, et Vittorini), ce qui le mènera, au cours des années soixante, à être le défenseur le plus influent des romanciers d'avant-garde italiens. "La Fourmi argentine" (La formica argentina, 1952) et "Le Vicomte pourfendu" (1952) marquent son virage vers l’allégorie fantastique, salué par la critique italienne.

Mais c'est en 1957, avec "Le Baron perché" (Il barone rampante) que Calvino connaît son premier succès public et critique en Italie. Le livre devient une lecture scolaire en Italie, ancrant Calvino dans la culture nationale. En 1959, "Le Chevalier inexistant" clôt la trilogie "Nos ancêtres", consacrant son style entre fable et philosophie.

Après l'invasion de la Hongrie par les Soviétiques en 1956, Calvino avait quitte le parti communiste et cessé toute activité politique. Il se marie avec Esther Judith Singer en 1964, s'installe à Rome et travaille sur les récits qui formeront le recueil des "Cosmicomics".

Entre 1964-1980, il partage son temps entre Paris (où sa femme, Esther Judith Singer, travaillait comme traductrice pour l'UNESCO) et Rome/Turin. Il gagne les rangs du groupe d'écrivains de l'OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle), qui exercera une grande influence sur son œuvre (le groupe comptait en 1973, Raymond Queneau, Georges Perec et Jacques Roubaud), rencontre Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, et Umberto Eco (alors basé à Paris), intervient au Collège de France et dans des séminaires sur la littérature combinatoriale, et contributions à des revues comme Tel Quel ou La Quinzaine littéraire. Les années 1960-70 voient la publication de Marcovaldo (1963), de "Les Villes invisibles" (Le città invisibili, 1972), "Le Château des destins croisés" (Il castello dei destini incrociati, 1973) et de"Si par une nuit d’hiver un voyageur" (Se una notte d’inverno un viaggiatore, 1979).

Sa notoriété internationale est à situer dans les années 1960-1970. En France, tout d'abord, ) avec les traductions de ses ouvrages chez Gallimard (Claude Gallimard le considère comme un "Borges italien"). En 1974, "Les Villes invisibles"sont un succès critique (admiré par Foucault, Barthes). Aux États-Unis, parmi les traductions de William Weaver, "Si par une nuit d’hiver un voyageur" le propulse comme une star postmoderne, admirée par Updike, Pynchon). Sa réputation explose dans les années 1970, avec la mode structuraliste/postmoderne.

Après 1980, ses voyages à Paris se raréfient (il s'installe à Rome en 1980). Mais sa consécration mondiale est une réalité : en 1983, "Palomar" est acclamé comme un chef-d’œuvre philosophique. Sa mort brutale le transforme en icône littéraire : il meurt en 1985 d'une hémorragie cérébrale, à Sienne, laissant inachevé "Sous le soleil jaguar". Célébré comme un théoricien-narrateur, pionnier de la métafiction, la publication posthume des "Six Mémoires pour le prochain millénaire" (1988) couronne son carrière littéraire. En Italie, je suis un écrivain ; en France, un concept ; en Amérique, une expérience de lecture, "In Italia sono uno scrittore, in Francia un concetto, in America un’esperienza di lettura" (L’Espresso, 1970) ..

"Il sentiero dei nidi di ragno" (1947, Le Sentier des nids d'araignées)

Le fait que ce soit le premier roman d'ltalo Calvino, écrit alors qu'il n'avait que vingt-trois ans, à l'aube d'une carrière littéraire prodigieuse, devrait suffire à le recommander : il est encore à mi-chemin entre le néo-réalisme (cf. Rossellini, Vittorini, dialogues crus, descriptions brutes) et le lyrisme symbolique qui marquera ses œuvres ultérieures, il est inspiré par son expérience dans la Résistance italienne (1943-1945).

La guerre est vue à hauteur d’enfant. Pin, un orphelin livournais de 10 ans, qui vit en marge de la société et incarne l’enfance corrompue par la guerre. Voleur, insolent, il erre dans un monde d’adultes violents (prostituées, soldats, partisans). Après avoir volé un pistolet à un marin allemand, il rejoint un groupe de partisans communistes dans les collines ligures. Mais la Résistance n’est pas un monde héroïque : les combattants sont ambivalents, parfois lâches ou cyniques. Pin cherche un refuge symbolique, le "sentier des nids d’araignée", un lieu secret où les araignées tissent leurs toiles – métaphore d’un monde pur, inaccessible aux adultes.

Même si "Le Sentier des nids d'araignées" lui a valu un prix, Calvino a refusé sa réédition pendant près d'une décennie. L'édition définitive, la troisième, est parue en 1964 accompagnée d'une préface aux révélations précieuses. Cette répugnance, a admis l'auteur, était liée à la façon dont il avait utilisé et caricaturé les camarades qui avaient lutté à ses côtés.

"Il visconte dimezzato" (1952, Le Vicomte pourfendu)

Deuxième roman de Calvino et premier volet de la Trilogie Nos ancêtres (avec Le Baron perché et Le Chevalier inexistant), c'est un conte philosophico-fantastique, entre allégorie morale et fable grotesque. Au XVIIIe siècle, le vicomte Medardo di Terralba part combattre les Turcs (un conflit inutile). Frappé par un boulet de canon, il est littéralement coupé en deux (verticalement) mais survit miraculeusement. La moitié mauvaise revient au château : tyrannique, cruelle, elle sème la terreur. La moitié bonne réapparaît plus tard : douce mais naïve, elle agace par son angélisme.

Les deux moitiés s’affrontent, jusqu’à ce qu’un médecin les recousent ensemble, mais pour produire un personnage ambigu, ni bon ni mauvais, mais au moins "complet". La moitié "trop bonne" est aussi nuisible que la moitié "trop méchante". C'est dire que qu’on ne peut pas trancher (sans jeu de mots) entre bien et mal : l’homme complet est ambigu.

Une idée simple déployée avec génie, consacrée comme un classique de la littérature italienne moderne. Calvino puise dans les contes populaires italiens (structure simple, morale implicite) mais invente une forme nouvelle, ni tout à fait roman, ni tout à fait fable. Des auteurs comme Umberto Eco (Le Nom de la rose) ou Georges Perec s’en inspirent pour mêler jeu littéraire et profondeur.

Le grotesque comme arme littéraire. Le Vicomte pourfendu regorge de scènes grotesques qui mêlent humour noir, absurdité et satire sociale...

1. La scène du boulet de canon (ouverture du roman)

Medardo di Terralba, jeune vicomte arrogant, part combattre les Turcs. Lors de sa première bataille, il se fait fendre en deux par un boulet – mais survit miraculeusement. Calvino décrit avec une précision clinique (et comique) les organes exposés : « un seul poumon, un seul rein, une moitié de foie qui palpitait comme un veau éventré ». Les soldats ramassent la moitié droite du vicomte, persuadés qu’il est mort, tandis que l’autre moitié continue à hurler des ordres depuis le sol. Une entrée en matière macabre, qui ridiculise la guerre et ses prétendus héros...

"Quand on retira le drap qui couvrait le vicomte, on vit son corps effroyablement mutilé. Non seu-lement il lui manquait un bras et une jambe, mais tout ce qu’il y avait de thorax et d’abdomen entre ce bras et cette jambe avait été emporté, pulvérisé par ce coup de canon a bout portant. Pour la téte, il n’en restait qu’un ceil, une oreille, une joue, la moitié du nez, la moitié de la bouche, la moitié du menton et la moitié du front : de l’autre moitié, il ne subsistait qu’une bouillie. Pour résumer, il ne demeurait plus qu’une moitié de lui, la moitié droite, du reste parfaitement conservée, sans une égratignure, a part |’énorme déchirure qui |’avait séparée de la moitié gauche réduite en miettes.

Les médecins étaient ravis. « Oh, quel cas magnifique ! » S’il ne mourait pas entre-temps, ils allaient même essayer de le sauver. Et tous de s’occuper de lui pendant que les pauvres soldats qui n’avaient reçu qu’une flèche dans le bras mouraient de septicémie. Ils firent des coutures, des applications, des emplâtres, Dieu sait ce qu’ils firent! Le fait est que le lendemain, mon oncle ouvrit son unique oeil, sa demi-bouche, dilata sa narine et respira. La forte fibre des Terralba avait tenu. Il était, maintenant, vivant et pourfendu...."

2. La moitié mauvaise et les paysans brûlés

La moitié maléfique du vicomte revient au village et impose sa tyrannie. Il ordonne de brûler des fermes sous prétexte d’« équilibrer le paysage » (car les bâtiments lui semblent trop groupés d’un côté). Une critique des despotes qui invoquent des raisons abstraites (ordre, progrès) pour justifier leur cruauté.

3. La moitié bonne et les lépreux

La moitié "bonne" du vicomte, revenue plus tard, veut aider les lépreux du village. Elle leur offre des bonbons et des chansons, alors qu’ils crèvent de faim. Calvino montre que la charité sans lucidité est une forme d’égoïsme.

4. La bataille des deux moitiés

Les deux moitiés du vicomte s’affrontent pour le pouvoir. Elles se donnent des coups de béquille (la mauvaise) et des caresses gênantes (la bonne). La bonne moitié sanglote : Pourquoi es-tu si méchant ?, pendant que l’autre ricane : Pourquoi es-tu si stupide ?. Une parodie de duel héroïque. Et Quand la mauvaise moitié est frappée, la bonne gémit de douleur. Une métaphore physique de nos contradictions internes.

5. Le mariage final (recollage des moitiés). Mais la couture démange, et le vicomte uni se gratte en permanence. Il déclare à Pamela (son amoureuse) : Maintenant, je suis médiocre… comme tout le monde. Une chute anti-héroïque : Le "salut" passe par une banalisation.

"Il barone rampante" (1957, Le Baron perché)

Parce qu'on veut lui faire manger des escargots, le baron du Rondeau, un beau jour, vers 1770 (il a alors douze ans), monte dans les arbres et refuse d'en plus jamais descendre. On peut faire bien des choses dans les arbres : chasser, mais aussi recevoir Napoléon en grande pompe et même séduire une fantasque Marquise. Le récit est raconté par le frère de Cosimo, offrant un point de vue à la fois intime et critique...

Écrit pendant la Guerre froide, une fable sur la liberté, l’engagement et l’imaginaire comme outils de subversion. Calvino y combine humour, profondeur et poésie, faisant de ce roman une œuvre incontournable de la littérature du XXᵉ siècle. Cosimo Piovasco di Rondò, un jeune noble qui, à 12 ans, grimpe dans les arbres pour protester contre son père et refuse d’en descendre, va créer une société parallèle, défiant les normes sociales tout en restant connecté au monde (il lit, aime, participe aux événements historiques). Calvino questionne ainsi l’ordre établi (famille, religion, pouvoir) à travers le prisme d’un personnage qui refuse toute autorité imposée : et Cosimo montre qu’on peut refuser le monde sans le fuir, en le transformant par sa perspective unique...

Ainsi, Cosimo, vivant toujours dans les arbres, assiste à l’arrivée de Napoléon Bonaparte en Italie. L’empereur, intrigué par ce noble perché, engage une conversation avec lui. Napoléon, symbole de l’autorité conquérante, est surpris par l’indifférence polie de Cosimo, qui refuse de descendre malgré les ordres. Cosimo explique que vivre dans les arbres lui permet de voir le monde "d’en haut", sans être corrompu par les jeux politiques. Napoléon, vexé, le qualifie de "idéaliste inutile".

En fin de volume, vieillissant, Cosimo refusera toujours de toucher terre. Un jour, il saisit une montgolfière passant au-dessus des arbres et disparaît en mer. Cosimo restera ainsi fidèle à son serment ("Je ne descendrai plus jamais"), même dans la mort.

Ce roman s’inscrit dans une trilogie Nos Anciens avec "Le Vicomte pourfendu" et "Le Chevalier inexistant", de la condition humaine à travers des fables modernes...

"Les oliviers, dans leur cheminement tortueux, offraient à Côme des routes faciles et unies : ce sont des arbres accueillants et, malgré la rudesse de leur écorce, amicaux pour qui y passe ou s'y veut arrêter. En revanche, ils n'ont que peu de grosses branches et ne présentent guère de variété à explorer. Dans les figuiers, il faut toujours vérifier la solidité du bois, mais on n'en a jamais fini de rôder. A l'abri de leur pavillon de feuilles, Côme voyait le soleil transparaître au travers des nervures, regardait les fruits verts se gonfler peu à peu, flairait le lait qui filtre à l'intérieur des pédoncules. Le figuier vous assimile, vous imprègne de sa gomme, du grandement de ses bourdons ; Côme, après un moment, avait l'impression de devenir figue lui-même : il se sentait mal à son aise, et s'en allait. On vit bien dans le dur sorbier, dans le mûrier ; dommage qu'ils soient si rares. On peut en dire autant des noyers. Moi-même, et c'est tout dire, quand je voyais mon frère se perdre dans un interminable vieux noyer, comme dans un palais aux nombreux étages et aux pièces multiples, j'avais envie de l`imiter et d'aller habiter là-haut, tant sont convaincantes la force et la certitude que cet arbre met à être un arbre, son obstination à se dresser, lourd et dur, une obstination qu`il exprime jusqu`au bout de ses feuilles...

Côme se tenait volontiers dans le feuillage ondulé des chênes verts (qu'en parlant de notre parc j'ai pompeusement nommé des yeuses, sans doute sous l'influence du très noble langage paternel); il aimait leur écorce crevassée qu`il enlevait par plaques, du bout des doigts, quand il était préoccupé, non pour faire le mal, mais comme pour aider l'arbre dans son long labeur de renouvellement. De même, il écaillait l'écorce blanche des platanes et mettait à nu des couches de vieil or moisi. Il aimait le tronc bossué de l`orme, dont chaque loupe pousse, avec de tendres rejetons, des toufles de feuilles dentelées et des samares de papier. Mais on n'y circule pas facilement; les branches remontent, si fines et si serrées qu'elles ne permettent guère de passer. Parmi les arbres de la forêt, Côme préférait les hêtres et les chênes ; les étages du pin, trop rapprochés, minces et tout chargés d'aiguilles, ne laissent ni place ni prise ; quant au châtaignier, avec sa feuille épineuse, ses bogues, son écorce, ses branches toujours hautes, il semble fait exprès pour éloigner. Ces distinctions, ces amitiés, Côme les fit avec le temps ou plutôt il en prit conscience peu à peu : mais dès ces premiers jours, elles commençaient de s'imposer à lui avec la force d'un instinct. Le monde s`était transformé : il était fait de ponts étroits et incurvés tendus dans le vide, d'écorces où nœuds, écailles et rides semaient leurs rugosités ; il baignait dans une lumière verte qui changeait avec l'épaisseur et la consistance du rideau des feuilles tremblant au bout de leur pédoncule, sous le moindre souffle d'air, ou ondoyant comme une voile lorsque l'arbre s'inclinait. Notre monde à nous se nichait dans les bas-fonds, nous avions des silhouettes bizarres et ne connaissions assurément rien de ce qu'il percevait chaque nuit : le travail du bois qui gonfle de ses cellules les cercles marquant les années au cœur des troncs ; les moisissures qui dilatent leurs plaques au vent du nord ..." (traduction Juliette Bertrand, Seuil)

"Aventures Gli amori difficili" (1949-1970)

Les treize brèves « Aventures ››, drôles et amères, rassemblées par Calvino sous le titre « Les amours difficiles ››, parlent d'une difficulté de communication, le plus souvent entre deux êtres qui s'aiment ou pourraient s'aimer, de cette « zone de silence ›› située au fond de tout rapport humain: le vertige érotique du soldat assis dans un train à côté d'une matrone impassible (L'aventure d'un soldat, 1949), le retour d'un employé à la grisaille de sa vie après une nuit d'amour imprévue (L'aventure d'un employé, 1953), ou encore les rencontres de deux époux qui travaillent en usine, lui de nuit, elle de jour (L'(aventure d'un ménage, 1958)... Quant aux deux longs récits - « La fourmi argentine ›› et « Le nuage de smog ›› --, histoires de luttes contre d'envahissantes fourmis ou contre la fumée des grandes villes,, le difficile métier de vivre ...

".. La dame s'était assise avec soin à côté du soldat, qui lui trouvait à présent des proportions moins imposantes que lorsqu'il la voyait debout. Elle croisait ses doigts potelés, que comprimaient des bagues, par-dessus son sac luisant et la veste qu'elle venait de quitter, découvrant des bras ronds et blancs. Tomagra, à ce geste, s'était tiré sur le côté, comme pour lui laisser écarter les bras librement, mais elle n'avait pas bougé pour ainsi dire: quelques mouvements brefs des épaules et du buste, et les manches de la jaquette avaient glissé. La banquette était en fin de compte assez spacieuse pour deux et Tomagra pouvait sentir toute proche de lui la voyageuse sans craindre de l'incommoder par son contact. Du reste, nota-t-il, cette personne, une vraie dame, n'avait laissé paraître aucune répugnance envers lui, envers sa vareuse de laine rêche; sinon elle se serait assise ailleurs. Dès lors, ses muscles, demeurés jusque-là, crispés et comme recroquevillés, paisiblement se détendirent; et, sans que lui-même remue, ils voulurent prendre toutes leurs aises; la jambe aux tendons longtemps durcis, qui n'effleurait plus la laine du pantalon, reprit de son volume, jusqu'à soulever un peu le tissu qui la drapait, et l'étoffe à son tour vint frôler la robe de soie noire. Bientôt, à travers ces épaisseurs de laine et de soie, le mollet du soldat côtoyait le mollet de la veuve, avec un frôlement fugitif, comme deux squales qui se croisent et, tout au long des veines, deux courants qui se rencontrent. C'était là, à dire vrai, un contact à peine sensible, que le moindre cahot du train renouvelait ou faisait perdre.

La dame avait des, genoux robustes, charnus : à chaque secousse, le soldat devinait, contre ses os, le glissement nonchalant de leur rotule; et le mollet tendait une joue soyeuse, haut perchée, de sorte qu'il fallait à celui de Tomagra une imperceptible poussée pour venir à sa rencontre. Pareil côtoiement de mollets avait son prix; mais, à déplacer ainsi le poids du corps, le soutien mutuel que se prêtaient leurs hanches perdait sa nonchalance, son naturel.

Pour retrouver une posture commode, Tomagra dut bouger un peu sur la banquette: il profita d'une courbe de la voie ferré et du besoin compréhensible de se remuer de temps en temps. La dame, sous son chapeau de matrone, demeurait impassible, le regard figé entre les paupières, les mains inertes sur le sac installé dans son giron - cependant qu'une longue frange de son corps pesait là, contre une frange d'homme : ne s'était-elle donc aperçue de rien ? Ou préparait-elle une esquive, un geste de révolte ?

Tomagra résolut de lui transmettre un message : il contracta le muscle du mollet, jusqu'à le rendre ferme et carré comme un poing; et, de cette robuste poigne comme serrée sur une main prête à s'ouvrir, il courut frapper au mollet de la veuve. Certes, le mouvement fut d'une promptitude extrême - l'espace d'un battement des tendons -, en tout cas elle ne se déroba nullement, pour autant que Tomagra put se rendre compte : car il s'était empressé, afin de justifier son geste, de déplacer la jambe, comme pour se désengourdir.

Tout était å recommencer :› c'était pour rien qu'il avait fait un prudent, un méticuleux travail d'approche. Tomagra se promit dîavoir plus de courage : Pair de chercher quelque chose, il fourra sa main dans sa poche, la poche du côté de la dame; puis, feignant l'oubli, il l'y laissa. Ç'avait été un geste éclair, Tomagra n'aurait même pas su dire s'il l'avait ou non touchée, un geste des plus anodins; seulement, après coup, lui apparurent l'importance du progrès réalisé et les périls du jeu auquel désormais il se livrait. Contre le revers de sa main, pesait la hanche de la dame en noir; il en éprouvaít la pression sur chaque doigt, sur chaque phalange; le moindre remuement allait tout à coup devenir, à l'égard de la veuve, une inadmissible privauté. Retenant son souffle, il retourna sa main dans sa poche, c`est-à-dire qu'il disposa la paume ouverte contre le flanc de la dame, sous l'épaisseur du pantalon. Rester ainsi, le poignet tordu, c'était une position intenable; coûte que coûte, il fallait oser un geste décisif : du bout de cette main retournée, il risqua un remuement.

Le doute n'était plus permis; la veuve ne pouvait plus ignorer son manège; à ne point s'y dérober, à toujours feindre l'impassibilité, l'absence, elle laissait entendre que la tentative n'était, pas pour lui déplaire. Encore qu'à la réflexion, son indifférence à la main agitée de Tomagra pût signifier qu'elle croyait, de bonne foi, à quelque vaine recherche au fond de la poche : un billet de chemin de fer, une allumette enfouie... C'était cela : tandis que les doigts du soldat, comme doués d'une soudaine clairvoyance, exploraient les épaisseurs d'étoffe, devinaient l'ourlet d'une parure ensevelie et jusqu'à d'infimes aspérités de la peau : un pore, un grain de beauté, cette chair marmoréenne, indolente, était peut-être bien incapable de ressentir la différence entre le plat des doigts et, mettons, leurs jointures ou la corne d'un ongle.

En un déplacement furtif, la main glissa hors de la poche; à ce point, hésitante, elle s'arrêta; puis, comme soucieuse tout à coup de remettre en place la couture du pantalon, elle avança, par étapes, jusqu'au genou. Mieux vaudrait dire qu'elle se fraya un chemin, vu que, pour progresser, il lui fallut se faufiler entre Tomagra et la dame : un trajet qui, pour rapide qu'il fût, se révéla riche de transes et de tendres émois. Il faut dire que lui, pendant ce temps, gardait la tête à demi renversée contre l'appui : on pouvait, à la rigueur, admettre qu'il somnolait. C'était, bien plus qu'un alibi qu'il s'offrait à lui-même, une chance qu'il donnait à la dame, pour peu qu'elle tolérât ses avances, de n'en être pas gênée : c'étaient mouvements où la conscience n'avait point de part et qui émergeaient par mégarde d'une nappe de sommeil.

Sous le couvert vigilant de ce sommeil, la main de Tomagra serrée sur son genou détacha un doigt, l'auriculaire, et l'envoya en éclaireur aux alentours. Le petit doigt glissa sur ce genou de femme qui demeurait muet, consentant; Tomagra avait loisir de se livrer à” de diligentes évolutions sur le bas de soie dont ses yeux mi-clos entrevoyaient la courbure transparente. Très vite, néanmoins, il s'aperçut combien ce jeu risqué était maigre de récompenses: l'auriculaire, trop grêle, sans grande liberté de mouvements, ne procurait que des sensations minuscules, chétives, et ne savait point révéler le contour et la consistance de ce u'il touchait..." (traduction Maurice Javion, Seuil)

"Il Cavaliere inesistente" (1959 Le Chevalier inexistant)

Qu'est-ce qu'exister ? ""Esistere... ma poi, cos’è, questo esistere?" - Troisième volet de la Trilogie héraldique (Nos ancêtres) de Calvino, après "Le Vicomte pourfendu" et "Le Baron perché". Calvino parodie ici l'idéal chevaleresque (Agilulfe incarne l'obsession des apparences et des règles, malgré son absence d'humanité, et l'armure symbolise les rôles sociaux vides de sens), mais aussi nous livre une bien sungulière réflexion sur l'existence et l'identité : Agilulfe représente l'être qui n'existe que par le regard des autres (thème sartrien), Gourdoulou, son opposé, n'est qu'un corps sans conscience, comme une critique de l'existence passive, et Bradamante et Rambaud illustrent la quête d'authenticité, trouvant ce qu'ils sont dans l'amour et l'action.

L'histoire se déroule à l'époque de Charlemagne, dans un campement militaire où se croisent chevaliers et nobles. Les protagonistes sont :

- Agilulfe : Un chevalier en armure blanche, rigide et méticuleux, qui n'existe pas physiquement – seule son armure donne l'illusion de sa présence.

- Gourdoulou : Un jeune homme simplet qui, à l'inverse d'Agilulfe, existe mais n'a aucune conscience de lui-même.

- Rambaud : Un jeune noble en quête de sens, fasciné par Agilulfe.

- Bradamante : Une guerrière rebelle, amoureuse d'Agilulfe malgré son inexistence.

- Théodora : Une nonne qui prétend être la vierge qu'Agilulfe a sauvée autrefois (sa raison d'être).

Agilulfe, bien qu'inexistant, est un chevalier parfait : il accomplit tous ses devoirs avec une précision mécanique. Son existence repose sur son armure et sa réputation. Rambaud est en crise existentielle et suit Agilulfe pour comprendre le sens de la chevalerie. Bradamante, amoureuse du chevalier, tente en vain de lui faire ressentir des émotions.

La quête s'engage, Agilulfe doit prouver qu'il a bien sauvé une vierge (Théodora) pour justifier son existence, jusqu'à la révélation finale : Théodora ment, elle n'est pas la vierge qu'Agilulfe a sauvée. Désemparé, le chevalier s'effondre, laissant son armure vide.

Gourdoulou, inconscient, enfile l'armure d'Agilulfe, devenant un "chevalier" sans en avoir la conscience. Bradamante et Rambaud partent ensemble, trouvant un sens à leur existence dans l'amour et l'action.

"La giornata d'uno scrutatore" (1963, La Journée d'un scrutateur)

Publié en 1963, ce court roman marque un tournant dans l’œuvre de Calvino, abandonnant le style fantastique de La Trilogie des ancêtres pour un réalisme engagé. Et Calvino s’inspire de son expérience comme scrutateur (contrôleur électoral) pour le Parti communiste italien dans un bureau de vote installé dans un hospice pour handicapés mentaux à Turin. Il fut écrit pendant les années de la guerre froide italienne, où le PCI (Parti communiste italien) est à la fois une force politique majeure et un objet de suspicion.

1953. Le communiste Amerigo Ormea est délégué par son Parti pour surveiller la régularité des votes à l'intérieur d'un énorme hospice religieux de Turin, le Cottolengo, qui accueille des personnes lourdement handicapées physiques et mentales. C'est l'expérience et la rumination d'Amerigo tout au long de cette journée qui nous sont ici livrées : les résidents du Cottolengo, dont la présence bouleverse ses certitudes (Amerigo, communiste rationaliste, est déstabilisé par la présence opaque des handicapés, qui résistent à toute catégorisation politique; les slogans du PCI ("justice sociale", "progrès") semblent vides face à la misère concrète; Calvino décrit les corps difformes avec une précision clinique et poétique, évitant tout misérabilisme ou angélisme), les autres scrutateurs (un prêtre, une employée), qui incarnent des rapports différents à la souffrance, et l’absurdité bureaucratique.

La démocratie se joue dans un lieu où la raison semble absente. La journée se clôt sans révélation, mais avec une remise en question profonde de ses convictions politiques et morales. Dûment endoctrinés, les débiles votent pour la Démocratie chrétienne, bien souvent sans comprendre ce qu'ils font ou même qui ils sont. Mais comment s'opposer à ce trucage? Faudra-t-il, contre les principes de la démocratie, dire que les pensionnaires ne sont pas pleinement des hommes? Et dans ce cas, où tracer la limite de l'homme? Ou encore : le Cottolengo est dans la société une enclave ; mais peut-on nier qu'avec son organisation propre, il constitue une cité à sa façon, et qui conteste l'autre? Nombre de certitudes trop simples, au fil de la journée, dans l'esprit d'Amerigo se défont. Et dans la scène où culmine ce récit, la réponse à la question des limites de l'homme semble fournie par le geste d'un paysan qui tend à son fils, crétin, des amandes ...

Les lecteurs de Calvino, habitués à ses fables, furent déconcertés par ce texte sombre. Aujourd’hui reconnu comme un de ses livres les plus audacieux et profonds, préfigurant ses œuvres postmodernes (Si par une nuit d’hiver un voyageur).

"Lorsque les membres du bureau furent à leur poste, attendant au milieu de la salle déserte, lorsque le petit groupe des électeurs pressés de voter s'ébranla, lorsque l'agent fit entrer les premiers, on sentit chez tous la certitude de l'acte en train de s'accomplir, mais aussi le soupçon qu'il y avait là-dessous quelque chose d'absurde. Les premiers votants furent de petits vieux - des pensionnaires, ou des artisans au service de l'institution, ou les deux à la fois -, quelques religieuses, un prêtre, des femmes âgées (déjà Amerigo pensait que rien de bien visible ne distinguerait ce bureau de vote d'un autre) : on aurait dit que la contestation qui couvait là avait choisi de se présenter sous son aspect le plus rassurant (rassurant pour ces autres, qui attendaient des élections la confirmation de l'ancien état de choses; et, pour Amerigo, d'une normalité déprimante), mais personne ne semblait rassuré (pas même les autres), et tous avaient l'air d'attendre que de ces retraites invisibles vînt à se manifester une présence, peut-être un défi. Et puis, il y eut une pause dans l'afflux des votants, on entendit un pas, une sorte de claudication, ou plutôt une progression laborieuse, comme si s'avançaient des pans de bois, et tous regardèrent vers la porte. Sur le seuil apparut une femme, petite, toute petite, assise sur un tabouret; non pas exactement assise, car ses jambes ne touchaient pas terre, n'étaient ni pendantes ni repliées. De jambes, elle n'en avait pas. Le tabouret bas, carré, une sorte de petit banc, était recouvert par la jupe, et dessous - au-dessous de la taille et des hanches de la femme - il semblait qu'il n'y eût plus rien ; seules pointaient deux planches verticales comme les échasses d'un oiseau. « Approchez! ››, dit le président, et la petite femme commença d'avancer : elle poussait une épaule, une hanche, et le tabouret se plaçait de biais; puis elle poussait l'autre épaule, l'autre hanche, et décrivait un autre quart de tour; ainsi soudée à son support, elle se traînait vers la table à travers la longue salle, brandissant sa carte d'électeur.

On s'habitue à tout, plus vite qu'on ne croirait. Même à voir voter les pensionnaires du Cottolengo. Cela devint bientôt, pour ceux qui siégeaient derrière la table, un spectacle parfaitement banal et monotone. Mais en face, chez les électeurs, l'exception, la transgression des règles continuaient d'insinuer comme un ferment. Il n'était pas question des élections en tant que telles : y comprenaient-ils seulement quelque chose? Ils semblaient surtout préoccupés de cette manifestation publique qu'on attendait d'eux ; habitants d'un monde caché, ils n'étaient nullement préparés à jouer un rôle de protagonistes sous le regard étranger, inflexíble, des représentants d'un ordre inconnu; certains en souffraient moralement et physiquement (on amenait des civières, les béquilles des paralytiques et des déhanchés martelaient le sol), d'autres, au contraire, affectaient une sorte de fierté, comme si leur existence eût été enfin reconnue. Cette liberté feinte qu'on leur imposait d'assumer, contenait-elle donc une lueur, un présage, se demandait Amerigo, de la liberté véritable ? Ou bien était-elle seulement l'illusion fugitive d'être là, de se montrer, de porter un nom ? C'était une Italie cachée qui défilait à travers la salle, le revers de celle qui s'étale au grand jour, qui sillonne les routes, qui se congratule, produit et consomme, c'était le secret des familles et des villages, c'était aussi (mais pas seulement) la campagne pauvre, son sang vicié, ses accouplements incestueux au fond des étables, le Piémont désespéré qui serre toujours de près le Piémont actif et discipliné, c'était aussi (mais pas seulement) la fin des races dans le plasma desquelles se paient les maux accumulés par des ancêtres inconnus : la syphilis qu'on tait comme une faute, l'alcoolisme qui est le seul paradis (mais pas seulement, pas seulement), c'était le risque d'erreur couru par la matière humaine chaque fois qu'elle se reproduit, un risque (prévisible d'ai1leurs, de même que pour les jeux de hasard, par le calcul des probabilités) décuplé par une quantité d'embûches nouvelles, les virus, les poisons, l'uranium... en somme l'incertitude qui préside à la procréation humaine, humaine justement parce qu'elle advient à l'aventure. N'était-ce pas aussi le hasard qui avait fait de lui, Amerigo Ormea, un citoyen responsable et conscient, un rouage du pouvoir démocratique, là, derrière la table, et non cet idiot - de l'autre côté - qui s'approchait en riant, comme pour un jeu ? Arrivé en face du président, l'idiot se mit au garde-à-vous, fit le salut militaire, tendit ses papiers : carte d”identité, carte d'électeur, le tout en règle. - Bravo, fit le président. L'autre prit le bulletin et le crayon, claqua des talons, salua derechef et gagna l'isoloir d'un pas ferme...." (traduction Gérard Genot, Seuil)

"Marcovaldo ovvero Le stagioni in città" (1963, Marcovaldo ou les Saisons à la ville)

20 nouvelles (5 par saison, sur 5 ans), suivant Marcovaldo, ouvrier italien naïf, dans une ville industrielle anonyme, chaque histoire illustrant un conflit entre nature et urbanisation, avec une chute souvent absurde ou mélancolique : la ville étouffe les rêves (usines, pubs, bureaucratie), les saisons rythment une vie sans harmonie avec la nature, et si Marcovaldo échoue toujours dans son projet, sa poésie naïve résiste...

Dix des vingt textes brefs qui composent l'édition définitive de Marrovaldo (avec des dessins de Tofano) ont connu une première publication, en 1958, dans un volume regroupant tous les récits de Calvino sous le simple titre de Récits (I Racconti). Marcuvaldo a eu de très nombreuses

rééditions. Marcovaldo. modeste employé d`une société industrielle implantée dans une grande ville du nord de l'ltalie, marié, père de trois enfants, témoigne quotidiennement de son inadaptation à l`univers urbain. Aussi dans chaque récit part-il à la recherche de signes de la nature cachés sous les signes étouffants. et pour lui illisibles, d'une urbanisation triomphante liée au "miracle économique" de l'apres-guerre. Cette quête le conduit d'abord à déceler les traces les plus ténues de vie animale ou végétale dans la ville, puis à s'évader grâce à leur déchiffrement dans une rêverie sur l' "état de nature" avant que la conclusion, invariable, n`intervienne sous la forme d`une brutale désillusion. (Trad. Julliard. 1979)

"Le Cosmicomiche" (1965, Cosmicomics)

À l’époque, l’univers était si compact qu’on pouvait parler à quelqu’un en se retournant… et se retrouver face à soi-même. La science suffit-elle à donner un sens à l’existence, il semble que non. Un recueil de douze nouvelles (édition originale : Le Cosmicomiche, augmenté en 1967 pour la version anglaise), - dont le succès en Italie fut immense -, qui mêlent science, poésie et humour pour raconter l’histoire de l’univers, depuis le Big Bang jusqu’à l’apparition de l’homme. Chaque récit part d’une théorie scientifique (cosmologie, évolution, physique quantique) pour la transposer en fable philosophique, narrée par Qfwfq, un personnage énigmatique et immortel qui a vécu toutes les étapes de la création. La science devient ici matière littéraire (on ne cherche pas ici à expliquer l’univers, mais à en restituer le mystère par la littérature), Calvino s’inspire de théories réelles (expansion de l’univers, formation des galaxies, sélection naturelle) pour en faire des contes métaphysiques. Et l’humour absurde de Calvino transforme des phénomènes scientifiques en allégories existentielles.

Qfwfq, le héros de ce livre, est vieux comme le monde. Rien de ce qui s'est passé depuis des millions d'années ne lui est étranger : galaxies et dinosaures, systèmes solaires ou ères géologiques, quoi qu'on dise, Qfwfq saute sur l'occasion et raconte ce qu'il faisait au temps où... Calvino a tout lu, d'Einstein à Jakobson et de Hegel à la cybernétique : voilà donc Qfwfq - de son naturel bougon, coureur de jupons et poète - jouant aux billes sur la courbure de l'espace avec des atomes d'hydrogène naissant, faisant tous les calculs du monde pour savoir si, malgré le postulat des parallèles, il pourra bientôt rejoindre certaine demoiselle Ursula H'x qui glisse à ses côtés, ou bien traçant dans le vide, au bord d'une galaxie, le premier signe - la première lettre. Car l'histoire du monde n'est jamais, pour l'écrivain Calvino, que l'histoire de ces signes qui trouveront leur vérité sous la plume, sur la feuille de papier. Écoutez-le plutôt : «A intervalles réguliers la matière calcaire que je sécrétais se colorait, ainsi se formaient de belles stries qui continuaient tout droit à travers les spirales, et cette coquille était une chose différente de moi, mais aussi la partie de moi la plus vraie, l'explication de ce que j'étais, mon portrait traduit dans un système de volumes et de stries et de couleurs..."

On en retient bien des passages singuliers, la Distance de la Lune (Des pêcheurs sautent sur la Lune, encore proche de la Terre, pour en récolter les débris. Une métaphore de l’amour perdu), les Dinosaures (Qfwfq, dernier dinosaure, observe les mammifères avec mélancolie, évoquant la fin des civilisations), le Jeu des perles (des particules élémentaires jouent à former la matière, comme un enfant avec des billes).

"Le Soleil est situé dans la zone externe de la Voie lactée, et il faut deux cents millions d'années environ pour que s'accompIisse une révolution complète: de la Galaxie. Exact, c'est ce qu'il lui faut, pas une minute de moins, dit Qfwfq, moi, une fois, en passant, je fis un signe en un point de l'espace, tout exprès afin de pouvoir le retrouver deux cents millions d'années plus tard, quand nous serions repassés par là au tour suivant. Un signe comment?

C'est difficile à dire parce que si je vous dis un signe, vous pensez aussitôt à quelque chose qui se distinguerait de quelque chose, et en la circonstance, il n'y avait rien qui pût se distinguer de quoi que ce fût; vous pensez aussitôt à un signe marqué à l'aide d'un outil quelconque ou même avec les mains, et alors l'outil ou bien les mains s'en vont tandis que le signe au contraire demeure, mais en ce temps-là il n'y avait pas encore d'outils, ni même de mains, il n'y avait pas non plus de dents, ni de nez, toutes choses qui vinrent par la suite, mais bien plus tard. Pour ce qui est de la forme à donner à un signe, vous dites que ce n'est pas un problème, parce que, quelque forme qu'il ait, il suffit qu'un signe serve de signe, c'est-à-dire qu'il soit différent d'autres signes ou qu'il leur soit semblable : là encore vous parlez un peu vite, car moi à cette époque jen'avais pas d'exemples auxquels me référer pour dire : je le fais semblable, ou différent, parce qu'il n'y avait rien qu'on pût copier, pas même une ligne, droite ou courbe, au choix, on ne savait pas ce que c'était, ou un point, ou une saillie ou son contraire. J 'avais l'intention de faire un signe, oui, bien sûr, ou si vous voulez j'avais l'intention de considérer comme un signe n'importe quoi qu'il me viendrait à l'esprit de faire; d'où il résulte que moi, ayant en un point quelconque de l'espace, et non en un autre, fait quelque chose, entendant faire un signe, il s'ensuivit que j'y avais fait un signe en vérité. En somme, pour être le premier signe qu'on faisait dans l'univers, ou tout au moins sur le circuit de la Voie lactée, je devais me dire que ça n'était pas mal.

Visible?

Oui, vraiment : et qui donc avait des yeux pour voir, en ces temps-là? Rien n'avait jamais été vu par rien, la question ne se posait même pas. Mais qu'il fût reconnaissable sans le moindre risque d'erreur, cela, oui : parce que tous les autres points de l'espace étaient égaux et distincts, tandis qu'au contraire celui-là avait le signe. Ainsi les planètes poursuivant leur course, et le Système solaire la sienne, je laissai bien vite le signe derrière moi, séparé de lui par d'interminables étendues d'espace.

Et déjà je ne pouvais m'empêcher de penser à quand je reviendrais pour le retrouver, et à comment je le reconnaîtrais, et au plaisir que cela me ferait, dans cette immensité anonyme, après cent mille années-lumière passées sans rien rencontrer qui me fût familier, rien, pendant des centaines de siècles, pendant des milliers de millénaires, de revenir, et il serait là, à sa place, tel que je l'avais laissé, nu et cru, mais avec cette empreinte - disons - reconnaissable entre tout, que je lui avais donnée. Lentement,.la Voie lactée tournait sur elle-même avec ses franges deconstellations, de planètes et de nuages, et le Soleil aussi, vers le bord, avec le reste. Dans tout ce carrousel, seul le signe demeurait immobile, en un point quelconque, à l'abri de toutes les orbites (pour le faire, je m'étais un peu penché au-delà des bords de la Galaxie, afin qu'il reste au large et que le trafic de tous ces mondes n'arrive pas sur lui), en un point quelconque qui n'était plus quelconque..." (traduction Jean Thibaudeau, Seuil)

"Le città invisibili" (1972, Les Villes invisibles)

L’œuvre la plus poétique et labyrinthique de Calvino, une traduction de "Qu'est-ce qu'exister ?" en italien pourrait épouser son style onirique et fragmentaire. Dans la préface de l'édition italienne de 1983 de l'ouvrage, Calvino y explique que ce livre est "celui où il a peut-être réussi à condenser le plus de sens" ("quello in cui credo di aver detto più cose"). Il précise que ces "choses" ne forment pas un discours unifié, mais une accumulation polyphonique, comme les villes elles-mêmes, chacune porteuse d’une idée, d’un paradoxe ou d’une rêverie (Se c'è un libro mio a cui sono particolarmente affezionato è Le città invisibili, perché vi ho concentrato più pensieri e più cose che in qualsiasi altro).

Marco Polo raconte donc à l’empereur Kublai Khan une série de villes imaginaires qu’il aurait visitées dans son vaste empire, 55 villes décrites en brefs chapitres (chaque ville tient en 2-3 pages, comme une vignette poétique), organisées en 11 thèmes (es villes et la mémoire, Les villes et les désirs, Les villes et les signes…), ponctués par un dialogue intermittent entre Marco Polo et Khan, qui doute de la réalité de ces récits.

"Les villes et les signes. 1.

L’homme marche pendant des jours entre les arbres et les pierres. L’œil s’arrête rarement sur quelque chose, et seulement quand il y a reconnu le signe d’autre chose : une empreinte sur le sable indique le passage du tigre, un marais annonce une source, la fleur de la guimauve la fin de l’hiver. Tout le reste est muet et interchangeable ; les arbres et les pierres ne sont que ce qu’ils sont.

Pour finir, le voyage conduit à la ville de Tamara. On y pénètre par des rues hérissées d’enseignes qui sortent des murs. L’œil ne voit pas des choses mais des figures de choses qui signifient d’autres choses : la tenaille indique la maison de l’arracheur de dents, le pot la taverne, les hallebardes le corps de garde, la balance romaine le marchand de fruits et légumes. Statues et écussons représentent des lions, des dauphins, des tours, des étoiles : signes que quelque chose — qui sait quoi ? — a pour signe un lion ou un dauphin ou une tour ou une étoile. D’autres signes avertissent de ce qui est quelque part défendu — entrer dans la ruelle avec des charrettes, uriner derrière le kiosque, pêcher à la ligne du haut du pont — et de ce qui est permis — faire boire les zèbres, jouer aux boules, brûler les cadavres de ses parents. Par la porte des temples on voit les statues des dieux, tous représentés avec leurs attributs : la corne d’abondance, le sablier, la méduse, par quoi le fidèle peut les reconnaître et leur adresser les prières qui conviennent. Si un édifice ne porte aucune enseigne ou figure, sa forme même et l’endroit qu’il occupe dans l’ordonnance de la ville suffisent à en indiquer la fonction : le château royal, la prison, l’hôtel de la monnaie, l’école pythagoricienne, le bordel. Même les marchandises que les commerçants disposent sur leurs étalages valent non pas pour elles-mêmes mais comme signes d’autre chose : le bandeau brodé pour le front veut dire élégance, la chaise à porteurs dorée pouvoir, les volumes d’Averroès sagesse, le collier de cheville volupté. Le regard parcourt les rues comme des pages écrites : la ville dit tout ce que tu dois penser, elle te fait répéter son propre discours, et tandis que tu crois visiter Tamara tu ne fais qu’enregistrer les noms par lesquels elle se définit elle-même et dans toutes ses parties.

Comment sous cette épaisse enveloppe de signes la ville est-elle en vérité, que contient-elle ou cachet-elle, l’homme ressort de Tamara sans l’avoir appris. Au-dehors s’étend jusqu’à l’horizon la terre vide, s’ouvre le ciel où courent les nuages. Dans la forme que le hasard et le vent donnent aux nuages, l’homme déjà s’applique à reconnaître des figures : un voilier, une main, un éléphant…"

Les villes et les échanges. 2.

À Chloé, une grande ville, les gens qui passent dans les rues ne se connaissent pas. En se voyant ils imaginent mille choses les uns sur les autres, les rencontres qui pourraient se produire entre eux, les conversations, les surprises, les caresses, les coups de dents. Mais personne ne salue personne, les regards se croisent un instant et aussitôt se fuient, cherchent d’autres regards, ne s’arrêtent pas.

Passe une jeune fille qui fait remuer une ombrelle qu’elle tient sur l’épaule, et aussi un peu la rondeur de ses hanches. Passe une dame de noir vêtue qui exhibe toutes ses années, les yeux sous son voile inquiets et les lèvres qui tremblent. Passent un géant tatoué ; un homme jeune avec des cheveux blancs ; une naine ; des sœurs jumelles habillées de corail. Entre eux quelque chose court, un échange de regards comme des lignes qui relient une figure à l’autre et dessinent des flèches, des étoiles, des triangles, jusqu’à ce que toutes les combinaisons en un instant soient épuisées, et d’autres personnages entrent en scène : un aveugle avec un guépard enchaîné, une courtisane avec son éventail en plumes d’autruche, un éphèbe, une femme obèse. Ainsi, entre ceux qui par hasard se retrouvent ensemble à se protéger de la pluie sous les arcades, ou se pressent sous une tente du bazar, ou se sont arrêtés sur la place pour écouter l’orchestre, s’accomplissent rencontres, séductions, étreintes, orgies, sans que s’échange une parole, sans que bouge le petit doigt, et presque sans lever les yeux.

Une vibration luxurieuse traverse continûment Chloé, la plus chaste des villes. Si hommes et femmes se mettaient à vivre leurs songes fugitifs, chaque fantasme deviendrait une personne avec qui commencer une histoire de poursuites, simulations, malentendus, heurts, oppressions : et cesserait de tourner le manège des fantaisies.

Chaque ville va incarner une idée, un désir ou une peur ( Zora, ville immuable qui s’efface de la mémoire ; Eusapia, où les morts construisent une ville souterraine identique à celle des vivants). Khan comprend que ces villes n’existent pas, mais elles révèlent des vérités sur son empire… et sur lui-même. Et Calvino nous conte comment les villes se construisent, se souviennent ou s’effacent, reflétant les cycles de l’histoire et de l’imaginaire (et le lecteur peut naviguer librement, comme dans un atlas imaginaire...). Marco Polo avouera que toutes ces villes sont des fragments de Venise, sa ville natale, jamais nommée. La "vraie" ville reste invisible, car elle est à la fois réelle et reconstruite par la mémoire.

Pourquoi ce livre est un chef-d’œuvre ? C'estune réflexion sur le langage (Comment décrire ce qui n’existe pas ?), une critique des villes modernes (pollution, bureaucratie, oubli), et une célébration de l’imaginaire comme outil de survie face au réel. (Trad. Seuil. 1974)

"Les villes et les morts. 3.

Aucune ville plus qu’Eusapie n’est portée à jouir de la vie et à fuir les problèmes. Et pour que le saut de la vie à la mort soit moins brutal, ses habitants ont construit sous terre une copie exacte de leur ville. Les cadavres, séchés de manière qu’il en reste le squelette revêtu d’une peau jaunâtre, sont portés là-dessous pour continuer leurs occupations d’avant. De celles-ci, ce sont les moments d’insouciance qui ont la préférence : la plupart sont assis autour de tables servies, ou disposés dans l’attitude de qui danse ou joue de la trompette. Mais pourtant tous les commerces et métiers de l’Eusapie des vivants sont en activité sous terre, ou du moins tous ceux que les vivants ont tenus avec plus de satisfaction que d’ennui : l’horloger, au milieu de toutes les horloges, arrêtées dans sa boutique, approche une oreille parcheminée d’une pendule désaccordée ; un barbier savonne d’un blaireau sec l’os des pommettes d’un acteur, tandis que celui-ci repasse son rôle en fixant le manuscrit de ses orbites vides ; une jeune fille au crâne souriant trait une carcasse de génisse.

Sans doute les vivants sont-ils nombreux qui demandent pour après leur mort un destin différent de celui qui fut le leur : la nécropole est envahie de chasseurs de lions, de mezzo-sopranos, de banquiers, de violonistes, de duchesses, de filles entretenues, de généraux, en plus grand nombre qu’en compta jamais ville vivante.

La mission d’accompagner en bas les morts et de les arranger à l’endroit voulu est confiée à une confrérie de cagoulards. Personne d’autre n’a accès à l’Eusapie des morts et tout ce que l’on sait de là-bas se sait par eux.

Ils disent que la même confrérie existe parmi les morts, et qu’elle ne manque pas de leur donner un coup de main ; les cagoulards après la mort continueront de remplir leur office dans l’autre Eusapie ; ils laissent même croire que quelques-uns d’entre eux, déjà morts, continuent de se promener en haut et en bas. Sans aucun doute, l’autorité de cette congrégation sur l’Eusapie des vivants est-elle très étendue.

Ils disent que chaque fois qu’ils y descendent, ils trouvent quelque chose de changé dans l’Eusapie d’en dessous ; les morts apportent des innovations dans leur ville ; pas très nombreuses, mais fruits sûrement d’une réflexion pondérée, non de caprices passagers. D’une année sur l’autre, disent-ils, on ne reconnaît plus l’Eusapie des morts. Et les vivants, pour ne pas être en reste, tout ce que les cagoulards leur racontent des nouveautés des morts, ils veulent le faire eux aussi. Ainsi, l’Eusapie des vivants s’est-elle mise à copier sa copie souterraine.

Ils disent que ce n’est pas d’aujourd’hui que cela se fait : en réalité, ce seraient les morts qui auraient construit l’Eusapie de dessus à la ressemblance de leur ville. Ils disent que dans les deux villes jumelles, il n’y a plus moyen de savoir lesquels sont les vivants et lesquels les morts."

"Il castello dei destini incrociati" (1973, Le Château des destins croisés)

Dans une note de 1969 (reprise dans "Pourquoi lire les classiques"), Calvino raconte avoir eu l'idée de cette singulière oeuvre lors d'un séjour en Provence où il observait des joueurs de tarot. Fasciné par leur capacité à "lire" des histoires dans les cartes, il entreprit d'en faire un dispositif narratif. "L’idée d’utiliser les tarots comme machine narrative combinatoire, ajoutera-t-il, m’est venue de Paolo Fabbri qui, lors d’un « Séminaire international sur les structures du récit » en juillet 1968 à Urbino, avait présenté une communication sur le Récit de la cartomancie et le langage des emblèmes. Et comme Roland Barthes analysait à l'époque les "codes" culturels, Calvino voit dans le tarot un système sémiotique complet. Oulipo, le groupe auquel il appartenait, prônait l'écriture sous contrainte. Ici, la contrainte est l'ordre d'apparition des cartes...

Ce livre n'est pas une apologie du hasard, écrira-t-il, mais une démonstration de notre besoin tyrannique de causalité ...

"... Le dîner achevé dans un mutisme que les bruits de mâchoire et les claquements de langue des amateurs de vin n’avaient pas rendu plus aimable, nous demeurâmes assis à nous regarder en face, gênés de ne pouvoir échanger les expériences que chacun de nous avait à communiquer. À ce moment-là, celui qui semblait être le châtelain posa sur la table tout juste desservie un jeu de cartes. C’étaient des tarots plus grands que ceux avec lesquels on joue ou que les bohémiennes utilisent pour prédire l’avenir, mais on y pouvait reconnaître à peu de chose près les mêmes figures, peintes dans les tons émaillés des miniatures les plus précieuses. Rois reines cavaliers et valets étaient tous jeunes et vêtus avec éclat comme pour une fête princière ; les vingt-deux arcanes majeurs faisaient penser aux tapisseries d’un théâtre de cour ; coupes deniers épées bâtons resplendissaient comme des devises héraldiques décorées de frises et de cartouches.

Nous nous mîmes à éparpiller les cartes, retournées, sur la table, comme pour apprendre à les reconnaître, et leur donner leur juste valeur dans le jeu, ou leur signification véritable pour la lecture du destin. Et pourtant, il ne semblait pas qu’aucun de nous eût envie d’entamer une partie, encore moins de se mettre à interroger l’avenir puisque nous paraissions mutilés d’avenir, comme retenus dans un voyage inachevé et qui ne s’achèverait pas. Nous voyions dans ces tarots autre chose : quelque chose qui nous empêchait de détourner nos yeux des tesselles de cette mosaïque dorée.

L’un des convives amena vers lui les cartes éparses, débarrassant ainsi une bonne partie de la table ; mais il ne les rassembla pas en un seul paquet ni ne les battit ; il prit une carte, et la posa devant lui. Nous notâmes tous la ressemblance de son visage avec celui de la figure peinte : il nous parut qu’avec cette carte il voulait dire « je » et qu’il s’apprêtait à nous raconter son histoire...."

Une oeuvre d'une grande ambition, élaborer une machine littéraire susceptible de produire et de mettre le lecteur en état de produire "tous les récits du monde". Une contrainte de départ : des personnages fortuitement réunis dans un château, une taverne enchantée, ont perdu l'usage de la parole. Et pour conter sa vie, chacun doit utiliser un jeu de tarots pour la donner à déchiffrer aux autres. Un narrateur suit la façon dont chaque personnage dispose les cartes et élabore une mise en récit sur à partir de ces informations visuelles.

Deux parties distinctes, "Le Château des destins croisés", - des voyageurs muets se retrouvent dans un château médiéval et racontent leurs histoires en utilisant des cartes de tarot -, et "La Taverne des destins croisés", même principe, mais dans une taverne, avec des cartes de tarot de Marseille...

Les cartes remplacent les mots, devenant un alphabet symbolique. Calvino montre comment une image peut générer des récits infinis. Chaque tirage de cartes est une contrainte créative, typique de l’Oulipo (groupe auquel Calvino était lié). Les récits se croisent, se répondent, suggérant que toute vie est une interprétation de signes. Et lorsqu'un personnage tire la carte de la Mort, son récit montre qu'elle peut signifier renaissance ou simple accident, permet à Calvino de souligner tout le relativisme des interprétations. La dernière histoire (celle de l'alchimiste) révèle que le "destin" n'existe pas en soi : il n'est qu'une projection sur des symboles ambivalents. C'est une critique de l'astrologie et autres systèmes divinatoires.

C'est un des premiers romans à faire des cartes un langage narratif, préfigurant les hypertextes numériques. Chaque carte (le Fou, l’Empereur, la Tour) devient une clé de lecture philosophique et Calvino joue avec les clichés des récits médiévaux (amour courtois, quêtes impossibles). L’œuvre influencera les jeux narratifs contemporains (Jeux de rôles, escape games littéraires) et semble nous dire que toute histoire est une combinaison de possibles ...

(trad. Seuil, 1976).

"Se una notte d’inverno un viaggiatore" (1979, Si par une nuit d’hiver un voyageur)

C'est un des premiers romans à intégrer le lecteur comme personnage et un Calvino jouant avec les codes, montrant que le roman n’est qu’un jeu de conventions ...

Alors que Calvino met en scène un Lecteur-personnage, actif et frustré, dont les attentes sont sans cesse déjouées (le roman n’existe que par sa quête), Roland Barthes, dans "Le Plaisir du texte" (1973), théorisait la "jouissance" (plaisir transgressif) et le "plaisir" (confortable) de la lecture, dépendants de l’expérience subjective du lecteur. Barthes analysera comment les genres (roman policier, érotique) créent du plaisir par la reconnaissance de codes, Calvino construit une parodie de ces mêmes genres montrant leur artificialité. Ce qui m’intéresse, c’est que le lecteur touche du doigt la mécanique du désir narratif – comme on démonte un jouet pour voir comment il fonctionne ...

"Le roman commence dans une gare de chemin de fer, une locomotive souffle, un sifflement de piston couvre l’ouverture du chapitre, un nuage de fumée cache en partie le premier alinéa. Dans l’odeur de gare passe une bouffée d’odeur de buffet. Quelqu’un regarde à travers les vitres embuées, ouvre la porte vitrée du bar, tout est brumeux à l’intérieur, comme vu à travers des yeux de myope ou que des escarbilles ont irrités. Ce sont les pages du livre qui sont embuées, comme les vitres d’un vieux train ; c’est sur les phrases que se pose le nuage de fumée. Soir pluvieux ; l’homme entre dans le bar, déboutonne son pardessus humide, un nuage de vapeur l’enveloppe ; un coup de sifflet s’éloigne le long des voies luisantes de pluie à perte de vue.

Quelque chose comme un sifflet de locomotive et un jet de vapeur sortent du percolateur que le vieil employé met sous pression comme il lancerait un signal : c’est du moins ce qui résulte de la succession des phrases du second alinéa, où les joueurs attablés replient contre leur poitrine l’éventail de leurs cartes et se tournent vers le nouveau venu avec une triple torsion du cou, des épaules et de leur chaise, tandis que d’autres consommateurs au comptoir soulèvent leurs petites tasses et soufflent à la surface du café, les lèvres et les yeux entrouverts, ou bien aspirent le trop-plein de leurs chopes de bière avec des précautions extrêmes pour ne rien laisser déborder. Le chat fait le gros dos, la caissière ferme la caisse enregistreuse, qui fait drin. Tous signes qui tendent à vous informer qu’il s’agit d’une de ces petites gares de province, où celui qui arrive est aussitôt remarqué.

Les gares se ressemblent toutes ; peu importe que les lampes ne parviennent pas à éclairer au-delà d’un halo imprécis : c’est une atmosphère que tu connais par cœur, avec son odeur de train qui subsiste bien après le départ de tous les trains, l’odeur spéciale des gares après le départ du dernier train. Les lumières de la gare et les phrases que tu lis semblent avoir la tâche de dissoudre les choses plus que de les montrer : tout émerge d’un voile d’obscurité et de brouillard. Cette gare, j’y ai débarqué ce soir pour la première fois, et il me semble déjà y avoir passé toute une vie, entrant et sortant de ce bar, passant de l’odeur de la verrière à celle de sciure mouillée des toilettes, le tout mélangé dans une unique odeur qui est celle de l’attente, l’odeur des cabines téléphoniques quand il ne reste plus qu’à récupérer les jetons puisque le numéro ne donne pas signe de vie.

L’homme qui va et vient entre le bar et la cabine téléphonique, c’est moi. Ou plutôt : cet homme s’appelle « moi », et tu ne sais rien d’autre de lui, juste comme cette gare s’appelle seulement « gare », et en dehors d’elle il n’existe rien d’autre que le signal sans réponse d’un téléphone qui sonne dans une pièce obscure d’une ville lointaine. Je raccroche, j’attends le crépitement de la ferraille qui descend à travers la gorge de métal, de nouveau je pousse la porte vitrée, je me dirige vers les tasses mises à sécher en piles dans un nuage de vapeur.

Les percolateurs des cafés de gare ont une parenté manifeste avec les locomotives, les percolateurs d’hier et d’aujourd’hui avec les locomotives et locomotrices d’hier et d’aujourd’hui. J’ai beau aller et venir, tourner et retourner : je suis pris dans un piège, le piège intemporel que les gares nous tendent immanquablement. Une fine poussière de charbon flotte encore dans l’air des gares tant d’années après que les lignes ont toutes été électrifiées, un roman qui parle de trains et de gares ne peut pas ne pas transmettre cette odeur de fumée. Voici quelques pages que tu avances dans la lecture, et il serait temps qu’on te dise clairement si cette gare, où je suis descendu d’un train en retard, est une gare d’aujourd’hui ou une gare d’autrefois ; mais non, les phrases continuent de se mouvoir dans l’indéterminé, dans le gris, dans une sorte de no man’s land de l’expérience réduite à son plus petit commun dénominateur. Fais attention : c’est sûrement une technique pour t’impliquer petit à petit dans l’histoire et t’y entraîner sans que tu t’en rendes compte. Un piège. Ou peut-être l’auteur est-il encore indécis, comme du reste toi-même, Lecteur, n’es pas bien sûr de ce qu’il te plairait le plus de lire : l’arrivée dans une vieille gare, qui te donne le sentiment d’un retour en arrière, d’une réoccupation des temps et des lieux perdus, ou un éblouissement de couleurs et de sons qui te procure le sentiment que tu es un vivant d’aujourd’hui, à la manière dont aujourd’hui on croit que cela fait plaisir d’être un vivant. Ce bar (ou « buffet de gare », comme on l’a appelé), ce sont peut-être mes yeux myopes ou irrités qui l’ont vu flou et brumeux : il n’est pas du tout exclu qu’au contraire il soit saturé de lumière, celle que diffusent des tubes couleur foudre, que reflètent des miroirs, qui pénètre jusqu’aux derniers recoins et interstices ; que de cet espace sans ombres une machine à tuer le silence fasse en vibrant déborder sa musique à plein volume, que les billards et autres jeux électriques simulant courses hippiques et chasses à l’homme soient tous en marche ; que des ombres colorées nagent dans la transparence d’un téléviseur et dans celle d’un aquarium où des poissons tropicaux s’ébattent à travers un courant vertical de bulles d’air. Et que mon bras, au lieu de soulever un sac de voyage à soufflet, gonflé, un peu râpé, pousse une valise carrée de matière plastique munie de petites roues, qu’on manœuvre à l’aide d’une canne pliable de métal chromé.

Lecteur, tu me voyais déjà sous la verrière, le regard fixé sur la pointe des aiguilles d’une vieille horloge ronde de gare percées comme des hallebardes, essayant en vain de les faire revenir en arrière, et de parcourir à rebours le cimetière des heures passées, étendues inanimées dans leur panthéon circulaire. Qu’est-ce qui t’interdit de penser plutôt que les chiffres défilent dans de petites fenêtres rectangulaires et que chaque minute me tombe dessus aussi brutalement que le couperet d’une guillotine ? Le résultat serait d’ailleurs le même : au sein d’un monde parfaitement lisse et fluide, la contraction de ma main sur le timon léger de la valise à roulettes n’en exprimerait pas moins un refus intérieur ; comme si ce bagage désinvolte était pour moi un fardeau accablant.

Tout ne va manifestement pas comme je voudrais ..."

(1981, Éditions du Seuil, pour la traduction française)

"Je me suis mis à l`écrire en pensant aux livres qu`il me plairait de lire. Et je me suis dit : le meilleur moyen de les avoir est de les écrire. Non pas un, mais dix, l'un à la suite de l'autre et tous dans le même livre" Tel est, selon Calvino l`ambitieux projet d`écriture dont rend compte "Si par une nuit d 'hiver..." : ce roman de romans, 12 chapitres qui alternent entre une intrigue principale ("Vous" (le Lecteur) tentez de lire un roman intitulé "Si par une nuit d’hiver un voyageur", mais chaque fois, le livre est interrompu par une erreur d’impression, une fausse traduction, etc.) et 10 fragments de romans avortés (policier, érotique, politique, etc.), chaque fragment pastiche un style. Et deux narrateurs, un "je" s’adressant au "Lecteur" (vous) et les extraits des romans interrompus.