- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

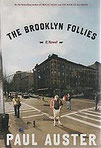

Don DeLillo (1936), "Americana" (1971), "Running dog" (1978), "The Names" (1982), "White noise" (1985) , "Libra" (1988), "Mao II" (1991), "Underworld" (Outremonde, 1997) - Paul Auster (1947-2024), ""The New York Trilogy" (1985-1986), "Moon Palace" (1989), "Leviathan" (1992), "4 3 2 1" (2017) - ....

Last Update : 09/09/2017

Don DeLillo tente de traiter le vaste éventail de la vie américaine dans ses romans fleuves, dès "Americana" (1971) et atteint en quelque sorte son apogée dans ce domaine avec le livre monumental qu'est "Underworld", en 1997 : l'écrivain fait du base-ball la métaphore centrale de son roman qui met en scène des personnages réels et imaginaires dans les années 1950 à 1990 ...

On qualifie de "romans encyclopédiques" les fictions qui contiennent une grande quantité d'informations mises à contribution à partir de domaines spécialisés; tels que les sciences, les arts ou l'histoire. La trame de ces oeuvres, d'une longueur et d'une complexité considérables, acquiert ainsi une dimension supplémentaire. "Moby Dick", de Hermann Melville (1851) représenterait le premier exemple de création de ce genre : il regorge d'anecdotes de chasse à la baleine, d'évocations de la vie des marins et de référence à la Bible et à Shakespeare. "Gravity's Rainbow" (1973) de Thomas Pynchon traite une infinité de sujets, de la philosophie à la Seconde Guerre mondiale ou à la thermodynamique et compte près de 400 personnages entraînés dans un continuel va-et-vient temporel. Et pour les critiques, l'oeuvre de DeLillo repose sur de multiples narrateurs et points de vue, et représente un très large spectre d'expériences, on tend ainsi à l'associer au post-modernisme....

La publication de "Underworld" confirme en 1997, s'il en était besoin, que Don DeLillo est le romancier américain le plus passionnant, le plus original et le plus novateur en cette fin de siècle. Il a été fasciné par ce qui arrive au langage, à la vérité et à la logique au cours d'une phase tardive du capitalisme ; comment une société qui s'est développée autour de rêves d'espoir, d'optimisme infini, s'illusionne et est illusionnée par des rituels, des images et des mots. Il aime la technologie, son mystère et son éclat, son ronronnement et son bourdonnement ; il s'intéresse aux systèmes et aux codes cachés, à la poétique de la paranoïa de la fin du vingtième siècle.

Underworld, avec ses huit cent vingt-sept pages, est son épopée, sa vision panoramique des États-Unis de son époque. Il est obsédé par les déchets et les ordures, notamment par l'inquiétude de J. Edgar Hoover (qui joue plusieurs rôles dans le roman) qui craint que des groupes de protestation ne fouillent ses ordures et ne les exposent publiquement. Le roman est également obsédé par la bombe et la guerre froide, ainsi que par les vastes zones de l'imaginaire américain qui ont été remplies d'images de peur et de destruction. Dans "Underworld", DeLillo présente également une version détendue de la vie ordinaire, des relations familiales intimes, des souvenirs d'enfance, de l'amour tendre et du désir sexuel. Il les place à côté de magnifiques scènes de la vie publique et de l'histoire, et le résultat est un grand monument au pouvoir durable du roman.

"As his inert body lay on the water-soaked ground … thunder continued to crack, and from one end of the earth to the other, the gods were silent..” (P.Auster). La décennie 1980, à une époque où se répand au Royaume-Unis, aux Etats-Unis, en Chine les vagues du néo-libéralisme (Deng Xiaoping’s China, Margaret Thatcher’s Great Britain, Ronald Reagan’s United States), est celle des trajectoires météoritiques en fond d'un système économique qui se globalise à une vitesse et une densité inégalées : cocaine, MTV, personal computer, "hello, consumerist desire!" (Frederic Jameson, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late, 1894).

Un écrivain comme Paul Auster, plus que tout autre, a ressenti ce nouveau "flot de conscience" dans lequel nous nous retrouvons plongés, "un flot de conscience" sans conscience, - “the same parents, the same bodies, and the same genetic material” -, dans lequel émerge la nouvelle "Pictures Generation" : et Auster de pointer le moment de notre existence, lorsque celle-ci doit s'engager dans telle ou telle direction, les combinatoires s'avèrent alors si nombreuses et indéchiffrables que nous ne pouvons que nous abandonner aux circonstances, à la chance, jusqu'au prochain seuil d'interrogation ou de lassitude. L'écrivain, lui, a cette faculté de persévérer, quoiqu'il arrive, à déchiffrer ce monde qu'il fait désormais sien...

(Richard Prince, "Untitled (Fashion)", 1982-1984 (Gagosian Gallery), Barbara Kruger, "Untitled (Your body is a battleground)", 1989, "The Inaugural Installation" at The Broad, Los Angeles)

Don DeLillo (1936)

Né à New York, fils d'immigrés italiens, élevé dans un collège catholique, DeLillo passe son enfance dans le Bronx, se dit sensible à l'écriture cinématographique des Bergman, Antonioni, Fellini, Kurosawa, Godard, et semble perpétuellement fasciné par la supposée face cachée des événements qui constituent la trame à sensations de notre histoire (de l'assassinat de Kennedy en 1963 aux attentats du 11 septembre 2001), derrière la culture consumériste postmoderne qui parcourt ses romans, il y a toujours un mauvais rêve, un cauchemar latent que nourrit l'Amérique face au monde. L'idée surgit, l'événement implose, "I start at street level with voices I hear and people I see and try to refigure them into a language that will make people see more clearly. What happens after that is a mystery...", l'écrivain entre alors dans le chaos et l'obscurité pressentie de l'événement, c'est pour DeLillo une sorte d'intuition de forces invisibles conduisant l'histoire vers la rédemption ou l'annihilation, nul ne le sait encore.. Don DeLillo vit dans la petite ville de Westchester, à une demi-heure de train de Manhattan...

"Americana" (1971)

Le premier roman de Don DeLillo, et qu'il a commencé à écrire en 1966: le personnage principal est un cadre jeune et beau travaillant dans la télévision, David Bell. Celui-ci semble promis à un brillant avenir, mais l'ennui tapisse sa vie, un long flash back sur ses débuts dans l'existence ne nous éclaire pas plus sur cette absence de motivation qui le gagne. Le voici par la suite quittant New York pour réaliser un documentaire sur les Navajos, mais il va progressivement couper les liens avec sa société et entreprend de réaliser, au gré de ses errances et rencontres un projet personnel, œuvre cinématographique autobiographique d'une infinie complexité. (Editions Actes Sud, traduit de l'américain par Marianne Véron)

"Libra" (1988)

Développant sa trame autour de l'assassinat de Kennedy, le 22 novembre 1963, "Libra" impose DeLillo au grand public. "Faute d’élucidation crédible, le mystère est resté total et le drame est entré dans la légende américaine. Don DeLillo a puisé dans la vérité historique tous les éléments d’un fantastique roman policier — agents secrets, activistes de droite et de gauche, mafiosi, strip-teaseuses, trafiquants de drogue, CIA, FBI, KGB, Fidel Castro… et un coupable désigné nommé Oswald, né sous le signe de la Balance (Libra, en anglais), meurtrier idéal assassiné à son tour devant les caméras du monde entier. De ce personnage mystérieux, DeLillo a fait l’antihéros d’un roman saisissant qui prouvera une fois de plus que l’intuition d’un grand romancier peut nous emmener plus loin sur le chemin de la vérité que bien des enquêtes." (Editions Actes Sud, traduit par Michel Courtois-Fourcy). Si la trame débute le 17 avril 1963, au cours d'une réunion de quelques responsables de la C.I.A. qui n'ont pas supporté l'échec du débarquement américain dans la baie des Cochons, rendent le président Kennedy responsable de cet échec, et semblent comploter pour monter fausse tentative d'assassinat du président qui provoquera un choc en Amérique, DeLillo s'attache, comme souvent, moins à illustrer la thèse d'un complot qu'à démonter les mécanismes qui conditionnent le psychisme de l'Américain typique...

"Running dog" (1978, Chien galeux)

Que peut bien montrer ce film tourné dans le bunker de Hitler juste avant l'anéantissement, et dont l'unique exemplaire vient d'arriver à New York ? S'agit-il - comme l'affirme la rumeur - d'un document pornographique où l'on verrait le Führer lui-même se livrer à... - Sitôt connue la nouvelle, une meute de chiens galeux se met en chasse. Un antiquaire spécialisé, un sénateur aux collections très particulières, un “industriel” du porno, un agent de la CIA, une journaliste, et surtout trois dangereux vétérans du Viêtnam - tels sont les principaux acteurs de cette course poursuite aussi violente que scabreuse. Combinant l'indiscrétion d'un sociologue et la virtuosité d'un maître du roman noir, Don DeLillo substitue au rêve américain la symbolique d'un cauchemar inoubliable de perversité.(Editions Actes Sud, traduit de l'américain par Marianne Véron)

"On ne rencontre guère de gens ordinaires, par ici. Pas à la nuit tombée, dans ces rues, sous les marquises délabrées des anciens entrepôts. Tu le sais, bien sûr. C'est toute l'idée. C'est évidemment pour cela que tu es là. Des bouffées de vent venues du fleuve soulèvent l'air empoussiéré des chantiers de démolition. Les sans-abri font du feu dans de vieux bidons rouillés, près des appontements. On les voit agglutinés, emmitouflés dans les vieux chandails ou les manteaux qu'ils ont pu dénicher. Il y a des camions garés près des entrepôts, et d'autres en maraude, avec des types qui fument dans l'obscurité en attendant les homosexuels qui vont redescendre par là en quittant les bars des alentours de Canal Street. Tu allonges le pas, mais pas pour échapper au froid. Tu aimes ce vent qui te raidit. Tu bifurques à un angle et avances un peu dans cette rue, avec l'agréable sensation de tes cuisses moulées par l'étoffe tendue de la robe. Les tessons de bouteilles scintillent comme du mica sur les terrains vagues. Ce soir, il émane du fleuve des effluves musqués. Vers l'est, à présent, tu discernes quatre lettres tracées à la bombe sur le flanc d'un immeuble. Un griffonnement bâtard : ANGW. Mais familier, transperçant soudain le temps. Et cela te revient, maintenant, à plus de vingt ans de distance. La visite à Salzbourg. Les cousins, les jeux, le musée. Quatre lettres gravées sur une hallebarde de cérémonie. L'explication de ton père : Alles nach Gottes Willen. Les armes sont devenues athées, depuis lors. Les armes ont perdu leur religion. Et les enfants ont découvert en grandissant qu”ils avaient parcouru d'étranges distances. Tu sens que c'est imminent, maintenant, encore un coin à passer, et puis quelqu'un, là, et ce marchandage muet qui n'a rien à voir avec un commerce, ni même des services, mais seulement avec ce qu'on est vraiment, des âmes naviguant de nuit et acceptant chacune les conditions de l'autre. Une sombre excitation t'envahit à mesure que tu avances. Tout suivant la volonté de Dieu. Le Dieu du Corps. Le Dieu du Rouge à Lèvres et de la Soie. Le Dieu du Nylon, du Parfum et de l'Ombre. Le jeune homme en voiture banalisée roulait vers le nord dans Hudson Street. Son coéquipier somnolait sur le siège à côté de lui. Bifurquant à l'ouest vers le fleuve, Del Bravo s'attendait à une certaine vision des choses. Des empilages de caisses et de cartons. Un échafaudage devant une vieille bâtisse. Des camions, des pelleteuses, des grues. Des clochards autour d'un feu. L'expérience lui disait que c'était ce qu'il allait voir.

Il ne s'était pas attendu à voir une femme. Venant dans cette direction, de cette démarche fière. Elle avait de longs cheveux châtain clair et, à vingt mètres, en se rapprochant, il put voir qu'elle avait de la classe. Son manteau noir ouvert révélait une robe rouge vif. Aucune professionnelle saine d'esprit n'aurait patrouillé ainsi dans des quartiers déserts. Elle tirait franchement l'oeil. Si elle était du métier, ce n'était certainement pas sur le trottoir. Plutôt liste rouge. Grand immeuble blanc vers la Cinquantième rue Est. Aux yeux de Del Bravo, qui lâchait l'accélérateur, elle jurait dans le paysage. Spectacle apprécié, oui, mais troublant- elle ne cadrait pas.

Après l'avoir croisée, il la regarda dans le rétroviseur, tandis que, de cette démarche alerte et sexy, elle s'approchait du chantier de démolition. Une vraie pro, songea-t-il. La radio grésilla. Il se disait qu'il allait faire le tour du pâté de maisons pour la rattraper au bout de la rue. Faute d'avoir mieux à faire, il voulait un deuxième coup d'oeil.

- Réveille-toi, Gannett.

- Qu'est-ce qui se passe ?

- Ouvre l'oeil, G.G. Il y a un truc que je veux que tu voies.

- Où sommes-nous ?

- Attends que je termine la manoeuvre.

- Je crois que je rêvais.

- Où diable est-elle passée ? grommela Del Bravo.

- Je rêvais de rochers. Plein de gros rochers sur une plage. C'étaient des rochers énormes.

J'y étais, mais sans y être vraiment. La rue était vide. Del Bravo roulait au pas. Personne en vue. Il lui avait fallu très peu de temps pour faire le tour du bloc. A l'allure où elle marchait, elle aurait dû arriver maintenant à cet endroit-là. Le feu était à l'abandon. Il y avait eu plusieurs types rassemblés là, sur le terrain vague, et le feu brûlait encore bien. Mais plus personne. Ça, c'était anormal. Les phares trouaient l'épaisse poussière qui semblait provenir du second étage d'un échafaudage, vers le milieu du bloc. Bizarre. Pas de poussière deux minutes avant. De la poussière maintenant. L'immeuble devait être vide. L'équipe avait dû regagner ses foyers.

- Tu y étais, mais sans y être vraiment.

- C'est comme ça que je rêve, des fois, expliqua Gannett.

- Je veux jeter un coup d'oeil dans cette baraque, là.

- Pour quoi faire, Robby ?

- Passe-moi la lampe.

Del Bravo s'engagea dans un étroit passage, entre le bâtiment à moitié démoli et celui qui se trouvait juste à côté, vers l'est. A l'arrière, il trouva les fenêtres murées comme elles l'étaient sur la rue..."

"The Names" (1982, Les Noms)

"Les personnages de ce roman sont des Américains, employés par des multinationales qui essaiment dans les régions les plus névralgiques du globe. Entre aéroports et cités millénaires, ils apprennent à côtoyer la menace du terrorisme des années 1970. L’un de ces nouveaux nomades, entraîné par sa fascination pour une secte criminelle et par sa passion pour la mystique du langage, se livre à une périlleuse enquête qui donne peu à peu un double spectacle : celui de l’Amérique cherchant à s’expliquer le monde, et celui du monde apparaissant, à travers pérégrinations et péripéties, comme une tentative d’explication de l’Amérique.

Avec Les Noms, publié en 1982 aux Etats-Unis, Don DeLillo imposait son impressionnante puissance visionnaire et signait un grand roman politique paranoïaque et labyrinthique." (traduction Marianne Véron, Editions Acte Sud)

"Je suis longtemps resté à l'écart de l`Acropole. Elle m'intimidait, cette roche sombre. Je préférais errer dans la ville modeme, imparfaite, assourdissante. Le poids et la force de ces pierres ouvrées annonçaient la difficulté qu'il y aurait à décider de les voir. Il y converge tant de choses. C'est ce que nous avons sauvé de la folie. La beauté, la dignité, l'ordre, la proportion. Certaines obligations s'attachent à une telle visite. Et puis il y avait la question de son renom. Je me voyais grimper dans les ruelles de Plaka, longer les discothèques, les boutiques de sacs, les rangées de sièges en bambou. Peu à peu, de toutes ces voies sinueuses, par vagues de couleur et de bruit, affluaient les touristes en tennis rayées qui s'éventaient avec des cartes postales, les malheureux hellénophiles essoufflés par la montée, et qui formaient une file ininterrompue jusqu'en haut, jusqu'au portail monumental. Que d'ambiguïté dans les choses exaltées. Nous les méprisons un peu.

Je retardais sans cesse ma visite. Les ruines surplombaient la circulation bruyante, tel un monument aux espérances condamnées. J'arrivais à un coin de rue, réglant mon pas sur le mouvement de la foule des chalands, et il était là, marbre tanné chevauchant sa masse de schiste et de calcaire. J'esquivais un.autobus bondé, et il était là, en bordure de mon champ de vision.

Un soir (nous entrons dans le temps narratif), comme je ramenais des amis à Athènes après un dîner bruyant au Pirée et que nous étions perdus dans un quartier sans caractère, je bifurquai brusquement dans une rue en sens interdit, et il était là, juste devant nous, le Parthénon illuminé pour un événement, une fête, ou simplement le son et lumière de l'été, flottant dans la nuit, feu de blancheur d'une telle clarté et d'une telle précision que la surprise me fit freiner brutalement, envoyant mes passagers dans le pare-brise ou heurter du nez les dossiers des sièges avant.

Nous contemplâmes un moment cette vision. C'était une rue délabrée, bordée de boutiques fermées et de zones de démolition, mais à l'autre extrémité les maisons encadraient parfaitement le temple. J`entendis quelqu'un sur le siège arrière dire quelque chose, puis une voiture arriva sur nous en klaxonnant. Le conducteur passa le bras par la fenêtre pour gesticuler, puis sortit la tête et se mit à crier. Le temple semblait suspendu au-dessus de nous comme une étoile lumineuse. Je le regardai encore un moment, puis quittai la rue en marche arrière.

Je demandai à Ann Maitland, assise à côté de moi, de quoi l'hornme m'avait traité.

- De masturbateur. C'est classique. Un Grec ne dira jamais rien qu'il n`ait déjà dit mille fois.

Son mari, Charles, me réprimanda parce que je ne connaissais pas ce mot. A ses yeux, l'apprentissage des insultes et de la terminologie sexuelle et sécrétive constituait une marque de respect à l'égard des autres cultures. Nous étions tous les trois assis à l'avant. A l'arrière s'entassaient David Keller et sa toute nouvelle jeune femme, Lindsay, ainsi qu'un type nommé Stock, suisse ou autrichien, qui vivait à Beyrouth et se trouvait à Athènes pour traiter des affaires avec David.

Il y avait toujours à dîner quelqu'un qui était la pour faire des affaires avec l'un des habitués. C'étaient généralement des hommes lourds que ces invités, des hommes du Nord, frustes. Le visage avide, l'accent épais. Ils buvaient trop, et repartaient au matin.

Avec l'aide d'Ann, je repérai où nous étions et me dirigeai vers le Caravel, où était descendu Stock.

- C'est affreux, non ? dit Lindsay. Je ne suis pas encore allée à l'Acropole. Deux mois et demi - c'est bien cela, David ?

- Tais-toi donc. Ils vont te prendre pour une idiote.

- J 'attends mes rideaux.

Je lui déclarai qu'elle n'était pas la seule à n'y être pas allée, et tentai d'expliquer pourquoi j'avais ainsi retardé le pèlerinage.

Charles Maitland répliqua:

- Ce truc est juste là, non ? Alors grimpe le talus. A moins que tu ne recherches un genre de célébrité perverse. Le type qui tourne le dos aux sites inégalés.

- Est-ce bien une trace d'envie que je décèle ? Ou bien de l”admiration réticente ?

- Grimpe donc ce talus, James. Le machin est juste là. Au-dessus de nos têtes. Tellement près qu'il pourrait nous bousculer!

Il avait une manière bien à lui de feindre l'impatience bourrue. Etant l'aîné de nous, il trouvait ce rôle confortable, bien à sa mesure.

- Justement, dis-je. Tout le problème est là.

- Comment cela ? demanda Ann.

- Il nous domine. Il est là avec une telle puissance qu'il nous force presque à l'ignorer. Ou tout au moins à lui résister. Nous avons notre propre importance. Nous avons aussi nos insuffisances. Lesquelles ont précisément inventé notre importance, en désespoir de cause.

- Je ne te savais pas si profond, dit-elle.

- Je ne le suis pas normalement.

- Tu as manifestement étudié le sujet.

- Ce foutu truc est là depuis des millénaires, reprit Charles. Escalade cette colline, regarde bien, et redescends d'un pas égal, un pied devant l'autre, tranquillement.

- Est-ce vraiment si facile ?

Je commençais à l'amuser.

- Je trouve que tu devrais te laisser pousser la barbe ou te raser le crâne, suggéra Ann. Il nous faut une démonstration physique de ton engagement dans ces idées profondes. Je ne suis pas sûre que tu sois vraiment sérieux. Donne-nous quelque chose en quoi nous puissions croire. Un crâne rasé ferait des merveilles pour ce groupe.

Nous longions un trottoir couvert de voitures en stationnement.

- Il nous faut absolument un moine japonais, déclara-t-elle à Charles, comme si c'eût été là une réponse à leurs interrogations. .

- Rase-toi le crâne, conclut Charles d'une voix lasse.

- Voilà pourquoi ta voiture est trop petite pour six, lança Ann. Elle est japonaise. Pourquoi n'avons-nous pas plutôt

pris deux voitures ? Ou même trois.

David Keller, un blond costaud du Nebraska, qui devait avoir une quarantaine d'années, m'expliqua avec ardeur:

- Ce que nos amis essaient de te faire comprendre, Jim, mon gars, c'est que tu es un idiot, faisant un boulot d'idiot, dans un monde d' imbéciles.

- Conduis plutôt, David. Tu es trop saoul pour parler; Lindsay comprend ce que je veux dire.

- Vous ne voulez pas y aller parce qu'il est juste là, dit-elle.

- Lindsay tranche carrément au coeur des choses !

- S'il n'était pas juste là, vous y grimperiez.

- Cette femme a un don, observai-je.

- Nous nous sommes connus en avion, dit David. Quelque part au-dessus de l'océan. Au milieu de la nuit. Heure locale.

Il n'en finissait plus. Elle avait une allure terrible. Avec ses chaussettes de vol Pan Am. On avait envie de la prendre dans ses bras, vous voyez ? Comme une petite fée. Avec ses cheveux délicieusement frisottés. On avait envie de lui donner un biscuit et un verre de lait.

En me garant devant le Caravel, je m`aperçus que Stock dormait. Nous le sortîmes sans trop de mal. Puis je déposai les autres et rentrai chez moi.

Je vivais dans un quartier résidentiel qui s'enroule autour des bas versants du Lycabette. La plupart des gens que je connaissais habitaient là, ou à proximité. Les terrasses profondes débordent de lantaniers et de jasmin, les vues sont panoramiques, et les cafés pleins de conversations et de fumées jusqu'à des heures avancées. Les Américains avaient l'habitude de venir dans des endroits de ce genre pour écrire, peindre, ou étudier, pour y trouver des textures plus riches.

Maintenant, nous y faisons des affaires. Je me versai un verre d'eau gazeuse et m'installai un moment dehors. De la terrasse, je voyais la ville s'étendre jusqu'au golfe en une suite de collines et de vallons brumeux, formant un village de béton sans soudures. Certaines nuits, fort rares, pour je ne sais quelles raisons atmosphériques, on pouvait entendre décoller les avions au bord de l'eau, en contrebas. C'était un bruit mystérieux, plein d'accumulations angoissées, un grondement chargé qui semblait mettre un temps infini à se définir comme autre chose qu'un dérangement de la nature, un genre d'événement précipité et anonyme.

Le téléphone sonna deux fois, puis se tut.

Je voyageais beaucoup, bien sûr. Comme nous tous. Nous formions une sous-culture d`hommes d'affaires en transit, vieillissant dans les avions et les aéroports. Nous étions très ferrés sur les pourcentages, les conditions de sécurité, avec un humour de mort violente. Nous savions quelle compagnie aérienne servait de la nourriture avariée qui vous rendait malade, quels parcours permettaient les meilleures correspondances. Nous connaissions les différents types d'appareils et leurs configurations respectives, que nous prenions en compte suivant les distances que nous parcourions. Nous faisions des distinctions entre les divers types de mauvaises conditions météorologiques. et les différents systèmes de pilotage des avions dans lesquels nous nous trouvions. Nous connaissions les aéroports les mieux organisés, et ceux qui constituaient une expérience particulière d`éternité ou d'empire de la populace; nous savions lesquels avaient des radars, et lesquels n'en avaient pas; lesquels risquaient d'être encombrés de pèlerins faisant le hadj. L'entrée dans l'appareil sans réservation de places ne nous prenait jamais au dépourvu, nous repérions immédiatement nos bagages sur la piste là où c'était la pratique, et nous n'échangions pas de regards affolés quand les masques à oxygène descendaient au moment de l'atterrissage. Nous nous informions entre nous sur les villes lointaines qui étaient bien tenues, sur celles que parcouraient la nuit des meutes de chiens sauvages, ou en plein jour, dans le quartier d'affaires, des tireurs embusqués. Nous nous disions les uns aux autres où il fallait signer un document officiel pour boire un verre, où l'on ne pouvait pas manger de viande le mercredi et le jeudi, où il fallait esquiver un homme accompagné d'un cobra en sortant de l'hôtel. Nous savions où s'appliquait la loi martiale, où se pratiquait la fouille corporelle, la torture systématique, le tir groupé en l'air, à la mitraillette, à l'occasion des mariages, l'enlèvement contre rançon des représentants des sociétés industrielles...."

"White noise" (Bruit de fond, 1985)

"Sur un sujet terrible (une fuite de gaz toxique menace toute une ville), DeLillo propose une analyse implacable et pleine d’humour des clichés, des obsessions et des phobies qui hantent la classe moyenne américaine." (éditions Acte Sud) Dans une ville universitaire du Midwest, Jack Gladney, professeur d'études hitlériennes, sa femme Babette et leurs enfants, issus de leurs précédents mariages, incorporent dans leur existence quotidienne le "bruit de fond" permanent des médias, un monde "mass-médiatisé" où l'épiderme des humains est "d'une couleur que j'appellerai ton de chair", où la télévision est partie intégrante de la vie familiale, où l'on peut murmurer dans un quasi sommeil "Toyota Celica"...

"Babette est grande et assez forte, elle a des épaules et des hanches. Sa tignasse de cheveux blonds est impressionnante. Elle a cette nuance fauve qu'on désignait naguère sous le nom de blond vénitien. Si elle était petite, ses cheveux seraient trop parfaits, trop dorés, trop présents. Heureusement, sa haute taille donne à son allure ébouriffée un air sérieux. Les grandes femmes, bien plantées, dédaignent toute affectation : elles manquent de la ruse nécessaire pour se faire les complices de leur corps.

“Tu aurais dû être là, dis-je.

- Où ça ?

- C'était aujourd'hui l”arrivée des breaks.

- L'aurais-je encore manquée ? Tu es censé m'y faire penser.

- Ils s'étiraient tout le long du chemin jusqu'à la discothèque et la route nationale. Bleus, verts, bordeaux, bruns, ils scintillaient au soleil comme une caravane dans le désert.

- Tu sais bien, Jack, qu'il faut m'y faire penser.”

Babette, même en négligé, a la dignité naturelle de ceux qui sont trop pris par des sujets sérieux pour se préoccuper de l'allure qu'ils peuvent avoir. Non qu'elle porte en elle ce que le monde appelle généralement des choses d'importance. Elle prend soin des enfants, donne un cours pour adultes, lié au programme d'éducation permanente, et appartient à une association charitable qui demande à ses membres de faire la lecture aux aveugles. Une fois par semaine, elle va lire à haute voix chez un vieillard du nom de Treadwell qui habite à l'orée de la ville. Tout le monde l'appelle Vieux Treadwell, comme s'il était une borne, un rocher ou un étang tranquille. Elle lui lit des faits divers, pris dans le National Enquirer, le National Examiner, le National Express, le Globe, le World, le Star. Le vieux bonhomme exige sa dose hebdomadaire de scandales. Pourquoi la lui refuser ? Tout cela pour dire que Babette, quoi qu'elle fasse, me procure la joie d`être attaché à une femme ayant une âme, à une amoureuse de lumière qui connaît les petites choses nécessaires à une vie de famille épanouie. Je ne me lasse pas de la regarder faire mille merveilles avec pondération, habileté, aisance. Elle diffère en cela de mes précédentes épouses qui avaient une tendance fâcheuse à se sentir perdues dans le monde réel. Elles étaient égocentriques, tendues et, de plus, liées à l'intelligentsia.

“Ce n'étaient pas les breaks que je voulais voir. Mais à quoi ressemblent les gens. Les femmes portent-elles des jupes écossaises, des pull-overs à torsades ? et les hommes des vestes de cheval ? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs qu'une veste de cheval ?

- Ils sont extrêmement prospères. Et, en toute naïveté, ils trouvent cela normal. Cette certitude leur donne une sorte de bonne santé paysanne. Ils sont peut-être un peu trop rutilants.

- J 'ai beaucoup de mal à imaginer la mort de ceux qui atteignent un certain niveau de revenus, dit-elle.

- Peut-être que la mort telle que nous l'imaginons n'existe pas. Simplement, certains documents changent de mains.

- Ce n'est pas, évidemment, que nous ne possédions pas nous aussi un break.

- Il est tout petit, gris métallisé, et une de ses portes est rouillée.

- Où est Wilder ?” s'écrie-t-elle, prise tout à coup de panique, selon son habitude. Elle s'éloigne pour appeler le gamin - un de ses enfants - qui est assis, immobile sur son tricycle, dans le jardin. Babette et moi tenons toutes nos conversations dans la cuisine. La cuisine et la chambre à coucher sont pour nous les pièces vraiment importantes, les lieux et la source du pouvoir. Elle et moi nous ressemblons en cela. Nous regardons le reste de la maison comme des espaces où fourrer le mobilier, les jouets, tous les objets inutiles de nos précédents mariages, notre kyrielle d'enfants, les cadeaux de belles-familles, maintenant perdues, la pacotille et les vieilleries. Des choses et des caisses. Pourquoi tous ces objets sont-ils chargés de tant de tristesse ? Une aura sombre s'attache à eux qui ressemble à une malédiction. Ils me rendent circonspect, pas tellement vis-à-vis d'échecs personnels et de déceptions, mais à propos de quelque chose de plus général, de plus important, aussi bien par son étendue que par son contenu.

Elle revient avec Wilder et l'assied sur le plan de travail de la cuisine. Denise et Steffie descendent de leurs chambres, et nous parlons des fournitures scolaires dont elles auront besoin. Bientôt, c'est l'heure du déjeuner. Commence alors un moment de chaos et de bruit. Nous nous agitons, nous nous chamaillons, nous laissons choir toutes sortes d'objets, mais, en fin de compte, nous sommes satisfaits avec ce que nous avons pu arracher aux placards et au réfrigérateur, ou chiper à nos voisins. Nous commençons alors à tartiner de moutarde ou de mayonnaise nos mets multicolores..."

"White Noise" (1984) est une comédie ironique sur la reproduction massive d’images dans l’Amérique moderne et l’anxiété que la technologie engendre quant à la précarité de l’identité de ses personnages. Avec un professeur paranoïaque d’études hitlériennes dans un collège du Midwest comme personnage central, White Noise s’adresse aux médias et, plus subtilement, à l’idée de la médiation telle qu’elle se produit dans un large éventail de déguisements. DeLillo est concerné ici et ailleurs dans sa fiction, non seulement avec le pouvoir des médias d’envahir la conscience, mais avec l’idée que toute expérience américaine contemporaine est fondamentalement informée par des modes de représentation qui déterminent la conscience à tous les niveaux. Et pas seulement l’expérience américaine contemporaine ... Mao II (1991), par exemple, explorera l’impact de la culture de masse au niveau mondial. Face aux idéologies totalisatrices des médias, le roman demande quelle place il reste à l’individu, peut-être que « l’avenir appartient aux foules ». Dans le monde fictif de DeLillo, les personnages négocient leur chemin à travers une culture définie par sa consommation : pas tant du réel que de l’imaginaire, ou du moins l’image qui leur est offerte à la télévision. DeLillo est, d’une certaine façon, un romancier anthropologue, passant au crible les vies américaines en tant que signifiants de leur culture pour voir quelle place il y a, le cas échéant, pour la notion d’individu ou ou la possibilité d'une certaine authenticité...

"Mao II" (1991)

"Moon, Khomeiny, Mao – vu par Andy Warhol –, le terrorisme et le fanatisme, l’écrivain et son éditeur, une photographe, une téléphage, un archiviste monomane : Mao II prend thèmes et personnages au piège d’une illusion romanesque impitoyable, où la fin du XXe siècle peut se contempler, fascinée et inquiète. Avec la virtuosité qu’on lui connaît, DeLillo métamorphose en une fiction vertigineuse des problématiques aussi fondatrices que la politique à l’échelle internationale, le rôle des médias, la prégnance de l’image, son statut et sa multiplication dans les sociétés contemporaines." (traduction Marianne Véron, Editions Acte Sud).

"Mao II" tire donc son titre d'un des célèbres portraits d'Andy Warhol de Mao Zedong, et ici les images de Warhol incitent à s'interroger sur la façon dont la renommée se transforme en masque d'une tragédie. Le roman commence et se termine par un mariage, l'écrivain solitaire Bill Gray débute son engagement politique par un mariage mené par le révérend Sun Myung Moon, poursuit ce désir d'engagement en rencontrant la photographe Brita, soutient un poète kidnappé à Beyrouth et cesse d'écrire, les personnages les plus absurdes apparaissent en toile de fond, Scott, un fanatique compulsif et maniaque qui a suivi Gray Down et s'est porté volontaire comme assistant, l'amant de Scott, Karen, qui est parfois aussi l'amant de Gray, mais surtout la thématique terroriste semble ainsi tenter de s'incruster dans l'imagination littéraire, la littérature peut-elle devenir l'otage du terrorisme, ou n'est-ce qu'une orientation inéluctable si l'écrivain tend son miroir au monde qui l'entoure? ..

"Underworld" (Outremonde, 1997)

Une méditation sur ce que l’Amérique a enfoui : ses déchets, ses crimes, ses espoirs. Chef-d’œuvre de la littérature postmoderne, il montre que l’Histoire est un déchet radioactif – on ne peut ni s’en débarrasser, ni cesser de le contempler...

"He speaks in your voice, American, and there’s a shine in his eye that’s halfway hopeful.

It’s a school day, sure, but he’s nowhere near the classroom. He wants to be here instead, standing in the shadow of this old rust-hulk of a structure, and it’s hard to blame him—this metropolis of steel and concrete and flaky paint and cropped grass and enormous Chesterfield packs aslant on the scoreboards, a couple of cigarettes jutting from each.

Longing on a large scale is what makes history. This is just a kid with a local yearning but he is part of an assembling crowd, anonymous thousands off the buses and trains, people in narrow columns tramping over the swing bridge above the river, and even if they are not a migration or a revolution, some vast shaking of the soul, they bring with them the body heat of a great city and their own small reveries and desperations, the unseen something that haunts the day— men in fedoras and sailors on shore leave, the stray tumble of their thoughts, going to a game. The sky is low and gray, the roily gray of sliding surf ....

« Il parle avec votre voix, Américain, et il y a un éclat dans ses yeux qui est à moitié plein d'espoir. C'est un jour d'école, bien sûr, mais il n'est pas près d'aller en classe. Il veut être ici, à l'ombre de cette vieille structure rouillée, et il est difficile de le blâmer - cette métropole d'acier et de béton, de peinture écaillée, d'herbe coupée et d'énormes paquets Chesterfield inclinés sur les tableaux d'affichage, quelques cigarettes dépassant de chacun d'entre eux.

La nostalgie à grande échelle est ce qui fait l'histoire. Ce n'est qu'un gamin avec un désir local, mais il fait partie d'une foule qui s'assemble, des milliers d'anonymes qui descendent des bus et des trains, des gens en colonnes étroites qui piétinent sur le pont tournant au-dessus de la rivière, et même s'ils ne constituent pas une migration ou une révolution, une vaste secousse de l'âme, ils apportent avec eux la chaleur corporelle d'une grande ville et leurs propres petites rêveries et désespoirs, le quelque chose d'invisible qui hante la journée - des hommes en fedoras et des marins en permission à terre, le tumulte errant de leurs pensées, en allant voir un match. Le ciel est bas et gris, le gris rugueux des vagues qui déferlent.

Ce roman encyclopédique raconte à rebours le commencement du XXe siècle jusqu'aux années 1950, au tout début de la guerre froide. "De la chronique des vies ordinaires prises dans l’étau de la guerre froide à la grande — et petite — histoire de la bombe atomique, du légendaire match de baseball disputé à New York en 1951 à l’épilogue crépusculaire en Asie centrale, Outremonde couvre le dernier demi-siècle de l’histoire américaine.

Sur l’immense scène du roman, dans un foisonnement d’intrigues, certaines des figures qui ont marqué cette période — J. Edgar Hoover, Frank Sinatra, entre autres — croisent et recroisent les personnages de la fiction. Leurs voix, mêlées, construisent une polyphonie que DeLillo dirige et organise jusque dans ses plus subtiles modulations. Fondant au creuset de son écriture le tout-venant de notre monde, les rebuts de son histoire industrielle comme les errements de son histoire politique, DeLillo fait surgir une éblouissante œuvre d’art, l’autre côté, obscur et souterrain, de l’humanité contemporaine." (traduction Marianne Véron, Editions Acte Sud) Par l'intermédiaire de l'histoire privée de Nick Shay, ce sont toutes les connexions secrètes qui ont régi cette première moitié du XXe siècle qui surgissent ici, et au-delà une méthode d'interprétation de l'histoire politique de notre monde..

"Prologue : The Triumph of Death"

3 octobre 1951 - S'il est un passage à retenir absolument dans "Underworld", c’est le prologue qui ouvre le roman. Un moment historique et mythique : Il décrit le match de baseball légendaire entre les Giants et les Dodgers en 1951, où Bobby Thomson frappe le "Shot Heard 'Round the World", tandis que, dans les tribunes, un jeune garçon, Cotter Martin, vole la balle. Parallèlement, on apprend que les Soviétiques viennent de réaliser leur deuxième essai nucléaire. Ce mélange de sport, de guerre froide et de destin individuel résume l'obsession de DeLillo pour l'histoire collective et les coïncidences secrètes. L'écriture de DeLillo est à son apogée, rythmée, cinématographique, presque jazzistique. La scène du vol de la balle est décrite avec une tension palpable, tandis que les réactions des spectateurs (dont Jackie Gleason, Frank Sinatra et J. Edgar Hoover) tissent une toile sociale et paranoïaque. Et c’est l’une des plus grandes ouvertures de la littérature américaine – un mélange de mythe, histoire et paranoïa typique de DeLillo ...

"Thomson in his bent stance, chin tucked, waiting.

Russ says, “One out, last of the ninth.”

He says, “Branca pitches, Thomson takes a strike called on the inside corner.” He lays a heavy decibel on the word strike. He pauses to let the crowd reaction build. Do not talk against the crowd. Let the drama come from them. Those big rich pages airing down from the upper deck. Lockman stands near second and tries to wish a hit onto Thom son’s bat. That may have been the pitch he wanted. Belt-high, a shade inside—won’t see one that good again.

Russ says, “Bobby hitting at two ninety-two. He’s had a single and a double and he drove in the Giants’ first run with a long fly to center.” Lockman looks across the diamond at home. The double he hit is still a presence in his chest, it’s chugging away in there, a body-memory that plays the moment over. He is peering into the deltoid opening between the catcher’s knees. He sees the fingers dip, the blunt hand make a flapping action up and left.

They’ll give him the fastball high and tight and come back with the curve away. A pretty two-part scheme. Seems easy and sweet from here.

Russ says, “Brooklyn leads it four to two.”

He says, “Runner down the line at third. Not taking any chances.” Thomson thinking it’s all happening too fast. Thinking quick hands, see the ball, give yourself a chance.

Russ says, “Lockman without too big of a lead at second but he’ll be running like the wind if Thomson hits one.”

In the box seats J. Edgar Hoover plucks a magazine page off his shoulder, where the thing has lighted and stuck. At first he’s annoyed that the object has come in contact with his body. Then his eyes fall upon the page. It is a color reproduction of a painting crowded with medieval figures who are dying or dead —a landscape of visionary havoc and ruin. Edgar has never seen a painting quite like this. It covers the page completely and must surely dominate the magazine. Across the red-brown earth, skeleton armies on the march. Men impaled on lances, hung from gibbets, drawn on spoked wheels fixed to the tops of bare trees, bodies open to the crows. Legions of the dead forming up behind shields made of coffin lids. Death himself astride a slat-ribbed hack, he is peaked for blood, his scythe held ready as he presses people in haunted swarms toward the entrance of some helltrap, an oddly modern construction that could be a subway tunnel or office corridor. A background of ash skies and burning ships. It is clear to Edgar that the page is from Life and he tries to work up an anger, he asks himself why a magazine called Life would want to reproduce a painting of such lurid and dreadful dimensions. But he can’t take his eyes off the page. Russ Hodges says, “Branca throws.”

"Thomson, courbé sur sa batte, menton rentré, attend.

Russ annonce : "Un retrait, dernière manche."

Il dit : "Branca lance, Thomson laisse passer une prise dans le coin intérieur." Il appuie lourdement sur le mot "prise". Il fait une pause pour laisser monter la réaction de la foule. Ne pas parler par-dessus. Que le drame vienne d'eux. Ces grandes pages grasses tombant des gradins supérieurs. Lockman, près de la deuxième base, essaie de télépathiser un coup de batte à Thomson. C'était peut-être la balle qu'il attendait. À hauteur de ceinture, légèrement à l'intérieur – il n'en verra plus jamais une aussi belle.

Russ ajoute : "Bobby frappe à deux cent quatre-vingt-douze. Il a déjà un simple et un double, et a permis aux Giants de marquer leur premier point sur un long coup au centre." Lockman regarde vers le marbre. Le double qu'il a frappé lui reste dans la poitrine, un souvenir physique qui rejoue l'instant. Il plonge son regard entre les genoux du receveur. Il voit les doigts bouger, la main épaisse esquisser un geste vers le haut et la gauche.

Ils vont lui balancer une balle rapide haute et serrée, puis enchaîner avec une courbe à l'extérieur. Un joli schéma en deux temps. Ça paraît facile et doux d'ici.

Russ dit : "Brooklyn mène quatre à deux."

Il ajoute : "Le coureur s'écarte un peu de la troisième base. Ne prend aucun risque." Thomson pense que tout va trop vite. Il se dit : mains vives, suis la balle, donne-toi une chance.

Russ reprend : "Lockman ne s'éloigne pas trop de la deuxième, mais il va sprinter comme un dératé si Thomson envoie une bonne frappe."

Dans les loges, J. Edgar Hoover détache une page de magazine collée à son épaule. D'abord agacé par ce contact impromptu, son regard tombe sur l'image. C'est une reproduction en couleurs d'un tableau grouillant de figures médiévales mourantes ou mortes – un paysage de ravage et de ruine visionnaire. Edgar n'a jamais rien vu de tel. La page est entièrement occupée par cette œuvre qui doit dominer le numéro. Sur une terre rouge-brun, des armées de squelettes en marche. Des hommes empalés, pendus, écartelés sur des roues juchées dans des arbres nus, leurs corps offerts aux corbeaux. Des légions de morts se rassemblant derrière des boucliers faits de couvercles de cercueils. La Mort en personne sur un cheval étique, assoiffée de sang, sa faux brandie tandis qu'elle pousse des hordes hallucinées vers l'entrée d'une sorte de trappe infernale – une construction bizarrement moderne qui pourrait être un tunnel de métro ou un couloir de bureau. À l'arrière-plan, un ciel de cendre et des navires en flammes. Edgar comprend que la page vient de Life, et il tente de se mettre en colère : pourquoi un magazine nommé Life reproduirait-il une peinture d'une telle horreur ? Mais il ne peut en détacher les yeux.

Russ Hodges annonce : "Branca lance."

"Gleason makes a noise that is halfway between a sigh and a moan. It is probably a sough, as of rustling surf in some palmy place. Edgar recalls the earlier blowout, Jackie’s minor choking fit. He sees a deeper engagement here. He goes out into the aisle and up two steps, separating himself from the imminent discharge of animal, vegetable and mineral matter.

Not a good pitch to hit, up and in, but Thomson swings and tomahawks the ball and everybody, everybody watches. Except for Gleason who is bent over in his seat, hands locked behind his neck, a creamy strand of slime swinging from his lips.

Russ says, “There’s a long drive.”

His voice has a burst in it, a charge of expectation.

He says, “It’s gonna be.”

There’s a pause all around him. Pafko racing toward the left-field corner. He says, “I believe.”

Pafko at the wall. Then he’s looking up. People thinking where’s the ball. The scant delay, the stay in time that lasts a hairsbreadth. And Cotter standing in section 35 watching the ball come in his direction. He feels his body turn to smoke. He loses sight of the ball when it climbs above the overhang and he thinks it will land in the upper deck. But before he can smile or shout or bash his neighbor on the arm. Before the moment can overwhelm him, the ball appears again, stitches visibly spinning, that’s how near it hits, banging at an angle off a pillar—hands flashing everywhere.

Russ feels the crowd around him, a shudder passing through the stands, and then he is shouting into the mike and there is a surge of color and motion, a crash that occurs upward, stadium-wide, hands and faces and shirts, bands of rippling men, and he is outright shouting, his voice has a power he’d thought long gone—it may lift the top of his head like a cartoon rocket. He says, “The Giants win the pennant.”

A topspin line drive. He tomahawked the pitch and the ball had topspin and dipped into the lower deck and there is Pafko at the 315 sign looking straight up with his right arm braced at the wall and a spate of paper coming down. He says, “The Giants win the pennant.”

Yes, the voice is excessive with a little tickle of hysteria in the upper register. But it is mainly wham and whomp. He sees Thomson capering around first. The hat of the first-base coach—the first-base coach has flung his hat straight up. He went for a chin-high pitch and cold-cocked it good. The ball started up high and then sank, missing the facade of the upper deck and dipping into the seats below —pulled in, swallowed up—and the Dodger players stand looking, already separated from the event, staring flat into the shadows between the decks. He says, “The Giants win the pennant.”

The crew is whooping. They are answering the roof bangers by beating on the walls and ceiling of the booth. People climbing the dugout roofs and the crowd shaking in its own noise. Branca on the mound in his tormented slouch. He came with a fastball up, a pitch that’s tailing in, and the guy’s supposed to take it for a ball. Russ is shouting himself right out of his sore throat, out of every malady and pathology and complaint and all the pangs of growing up and every memory that is not tender.

He says, “The Giants win the pennant.”

Gleason émet un bruit à mi-chemin entre un soupir et un gémissement. Un bruissement, peut-être, comme celui des vagues dans quelque lieu ombragé de palmiers. Edgar se souvient de l’incident précédent, l’étouffement mineur de Jackie. Il perçoit ici une implication plus profonde. Il s’éloigne dans l’allée, monte deux marches, se mettant à distance de la décharge imminente de matière animale, végétale et minérale.

Pas une bonne balle à frapper, haute et serrée, mais Thomson swingue et décapite la balle, et tout le monde, absolument tout le monde, suit des yeux. Sauf Gleason, penché sur son siège, les mains nouées derrière la nuque, un filament crémeux de bave oscillant à ses lèvres.

Russ annonce : « Longue frappe ! »

Sa voix explose, chargée d’anticipation.

Il dit : « Ça va être… »

Un silence l’entoure. Pafko fonce vers le coin gauche.

Il dit : « Je crois… »

Pafko arrive au mur. Puis il lève les yeux. Les gens se demandent où est la balle. Ce bref suspens, ce temps suspendu l’espace d’un cheveu. Et Cotter, debout dans la section 35, voit la balle filer vers lui. Son corps lui semble se vaporiser. Il perd la balle de vue lorsqu’elle dépasse l’auvent, croyant qu’elle atterrira à l’étage supérieur. Mais avant qu’il ne puisse sourire, crier ou donner une bourrade à son voisin, avant que l’instant ne l’anéantisse, la balle réapparaît, les coutures visibles en rotation, si proche qu’elle percute un pilier à la volée — des mains jaillissent de partout.

Russ sent la foule autour de lui, un frisson parcourant les gradins, puis il hurle dans le micro, submergé par une déferlante de couleurs et de mouvement, un éclat qui fuse vers le ciel, embrasant tout le stade — mains, visages, tee-shirts, vagues humaines déferlantes — et il crie maintenant sans retenue, sa voix retrouvant une puissance qu’il croyait perdue, au point de faire sauter le sommet de son crâne comme une fusée de dessin animé. Il lance : « LES GIANTS REMPORTENT LE CHAMPIONNAT ! »

Une ligne drive à effet lifté. Il a haché cette balle haute, et l’effet l’a fait plonger vers les gradins inférieurs. Pafko, près du panneau « 315 », regarde droit au-dessus de lui, son bras droit écrasé contre le mur, tandis qu’une pluie de papier dégringole. Russ répète : « LES GIANTS REMPORTENT LE CHAMPIONNAT ! »

Oui, sa voix est excessive, avec une pointe d’hystérie dans les aigus. Mais c’est surtout du « boum » et du « vlan ». Il voit Thomson cabrioler autour de la première base. La casquette de l’entraîneur — l’entraîneur a envoyé sa casquette valser en l’air. Il a frappé cette balle au menton à pleine puissance. La balle est montée haut avant de choir, évitant la façade des gradins supérieurs pour s’engloutir en bas — aspirée, avalée — et les joueurs des Dodgers restent figés, déjà dissociés de l’événement, le regard vide plongé dans l’ombre entre les étages. Russ répète : « LES GIANTS REMPORTENT LE CHAMPIONNAT ! »

L’équipe radio exulte. Ils répondent aux coups sur le toit en martelant les murs de la cabine. Des gens escaladent les toits des dugouts, la foule tremblant dans son propre vacarme. Branca, sur le monticule, courbé par l’agonie. Il avait lancé une balle rapide haute, qui rentrait, et le type était censé la laisser passer. Russ se hurle lui-même hors de son mal de gorge, hors de tous ses maux, pathologies, douleurs et souvenirs d’enfance qui ne sont pas tendres.

Il scande une dernière fois : « LES GIANTS REMPORTENT LE CHAMPIONNAT ! »

"Four times. Branca turns and picks up the rosin bag and throws it down, heading toward the clubhouse now, his shoulders aligned at a slant—he begins the long dead trudge. Paper falling everywhere. Russ knows he ought to settle down and let the mike pick up the sound of the swelling bedlam around him. But he can’t stop shouting, there’s nothing left of him but shout. He says, “Bobby Thomson hits into the lower deck of the left-field stands.” He says, “The Giants win the pennant and they’re going crazy.” He says, “They’re going crazy.”

Then he raises a pure shout, wordless, a holler from the old days—it is fiddlin’ time, it is mountain music on WCKY at five-thirty in the morning. The thing comes jumping right out of him, a jubilation, it might be heyyy-ho or it might be oh-boyyy shouted backwards or it might be something else entirely— hard to tell when they don’t use words. And Thomson’s teammates gathering at home plate and Thomson circling the bases in gamesome leaps, buckjumping— he is forever Bobby now, a romping boy lost to time, and his breath comes so fast he doesn’t know if he can handle all the air that’s pouring in. He sees men in a helter-skelter line waiting at the plate to pummel him—his teammates, no better fellows in the world, and there’s a look in their faces, they are stunned by a happiness that has collapsed on them, bright-eyed under their caps. He tomahawked the pitch, he hit on top of it and now his ears are ringing and there’s a numbing buzz in his hands and feet. And Robinson stands behind second, hands on hips, making sure Thomson touches every base. You can almost see brave Jack grow old.

Look at Durocher spinning. Russ pauses for the first time to catch the full impact of the noise around him. Leo spinning in the coach’s box. The manager stands and spins, he is spinning with his arms spread wide—maybe it’s an ascetic rapture, a thing they do in mosques in Anatolia.

People make it a point to register the time.

Edgar stands with arms crossed and a level eye on Gleason folded over. Pages dropping all around them, it is a fairly thick issue—laxatives and antacids, sanitary napkins and corn plasters and dandruff removers. Jackie utters an aquatic bark, it is loud and crude, the hoarse call of some mammal in distress. Then the surge of flannel matter. He seems to be vomiting someone’s taupe pajamas. The waste is liquidy smooth in the lingo of adland and it is splashing freely on Frank’s stout oxford shoes and fine lisle hose and on the soft woven wool of his town-and-country trousers.

The clock atop the clubhouse reads 3:58.

Russ has got his face back into the mike. He shouts, “I don’t believe it.” He shouts, “I don’t believe it.” He shouts, “I do not believe it.”

They are coming down to crowd the railings. They are coming from the far ends of the great rayed configuration and they are moving down the aisles and toward the rails."

Quatre fois. Branca se retourne, saisit le sac de résine et le jette violemment au sol, puis se dirige vers le clubhouse, ses épaules penchées en oblique — il entame sa longue marche funèbre. Du papier tombe partout. Russ sait qu’il devrait se calmer, laisser le micro capter le tumulte grandissant autour de lui. Mais il ne peut s’arrêter de hurler, il n’est plus qu’un cri désincarné. Il dit : « Bobby Thomson envoie la balle dans les gradins inférieurs du champ gauche. » Il dit : « Les Giants remportent le championnat et ils deviennent fous. » Il dit : « Ils deviennent fous. »

Puis il pousse un cri pur, sans mots, un hourra des temps anciens — c’est l’heure du violon, de la musique montagnarde sur WCKY à cinq heures trente du matin. Le son jaillit de lui, une jubilation, ce pourrait être un heyyy-ho ou un oh-boyyy à l’envers ou quelque chose de totalement différent — difficile à dire quand les mots manquent. Et les coéquipiers de Thomson se rassemblent au marbre tandis que lui-même enchaîne les bases par bonds joyeux, cabrioles — il est Bobby pour l’éternité maintenant, un garçon espiègle hors du temps, et son souffle vient si vite qu’il ne sait s’il pourra contenir tout cet air qui l’envahit. Il voit une ligne désordonnée d’hommes l’attendant au marbre pour le molester de coups — ses coéquipiers, les meilleurs gars du monde, et il y a dans leurs yeux une expression de bonheur foudroyant, des pupilles brillantes sous les casquettes. Il a haché cette balle, frappé au-dessus, et maintenant ses oreilles sifflent, un bourdonnement engourdit ses mains et ses pieds. Et Robinson, derrière la deuxième base, mains sur les hanches, veille à ce que Thomson touche chaque base. On croirait voir le brave Jack vieillir à vue d’œil.

Regardez Durocher tournoyer. Russ marque une pause pour la première fois, saisissant l’impact total du vacarme environnant. Leo qui virevolte dans le coach’s box. Le manager debout, tournoyant, bras grands ouverts — peut-être une extase ascétique, une pratique des mosquées d’Anatolie.

Les gens notent l’heure scrupuleusement.

Edgar, bras croisés, observe Gleason, plié en deux, d’un œil impassible. Des pages tombent autour d’eux, c’est un numéro plutôt épais — laxatifs et antiacides, serviettes hygiéniques et pansements pour cors, remèdes contre les pellicules. Jackie lâche un aboiement aquatique, bruyant et grossier, le cri rauque d’un mammifère en détresse. Puis jaillit une vague de matière flanelle. On dirait qu’il vomit un pyjama beige. Le rejet, d’une onctuosité liquide dans le jargon de la pub, éclabousse allègrement les robustes richelieux et les bas fins de Frank, ainsi que le doux lainage de son pantalon ville-et-campagne.

L’horloge du clubhouse indique 15 h 58.

Russ a retrouvé le micro. Il hurle : « Je n’y crois pas. » Il hurle : « Je n’y crois pas. » Il hurle : « Je n’y crois pas. »

Ils descendent en masse vers les barrières. Ils viennent des extrémités de la grande configuration rayonnante, dévalent les allées, convergent vers les rambardes ..."

La balle de baseball devient un objet fétichisé, symbole du consumérisme et de la nostalgie, thèmes centraux du roman. Elle réapparaît bien plus tard, liant les époques et les personnages. L'ombre de la mort, le titre du prologue, "The Triumph of Death", référence à la peinture de Bruegel, annonce l'obsession du roman pour la mortalité, la violence et la peur nucléaire ...

"Long Tall Sally"

Un moment clé de Underworld, centré sur Klara Sax, l’ancienne maîtresse de Nick Shay, devenue artiste conceptuelle. L’art peut certes sublimer la violence historique, mais aussi comment celle-ci reste enfouie sous les couches de peinture.

Nous sommes en 1974 dans le désert de l’Arizona, Klara y dirige un projet artistique monumental : la transformation de bombardiers B-52 abandonnés (l’héritage toxique de la guerre froide) en œuvres d’art. Klara est l’artiste qui détourne les symboles du pouvoir.

Le projet artistique: Klara et une équipe d’artistes repeignent des bombardiers B-52 (avions conçus pour larguer des armes nucléaires pendant la guerre froide) avec des couleurs vives et des motifs pop. Le projet s’appelle "Long Tall Sally" (d’après la chanson de Little Richard), un nom qui évoque à la fois la taille imposante des avions et une forme de rébellion joyeuse. Les avions, désormais inoffensifs, sont disposés dans le désert comme des sculptures géantes, visibles depuis les airs. Une parodie de la propagande : ces avions, conçus pour terroriser, deviennent des objets de contemplation.

Nick, qui n’a pas vu Klara depuis des années, lui rend visite sur le site. Leurs conversations mêlent souvenirs personnels et réflexions sur l’art, la guerre froide et le temps qui passe. Klara explique que son travail est un acte de rédemption : On prend des machines de mort et on en fait quelque chose d’autre. Quelque chose de vivant. Nick, lui, travaille dans la gestion des déchets toxiques – une autre forme de transformation des résidus de la guerre froide.

Des vétérans du Vietnam participent au projet, soulignant le lien entre les guerres (Corée, Vietnam, guerre froide). Un groupe de touristes visite le site, captivés par cette "exposition" insolite. Leur réaction mêle fascination et incompréhension.

Klara et Nick regardent un coucher de soleil sur les avions colorés. Le chapitre se clôt sur une image ambivalente : les B-52, jadis symboles de destruction, deviennent des icônes d’une beauté paradoxale, mais leur passé ne peut être effacé.

"Elegy For Left Hand Alone"

Un chapitre , centré sur Sister Edgar, une religieuse rigoriste et paranoïaque, et son étrange relation avec Ismael Muñoz (Graffiti Man), un artiste de rue du Bronx. Ce segment évoque la peur, la spiritualité, et la manière dont l’art émerge même dans les espaces les plus désolés.

Sœur Edgar, une religieuse vieillissante, enseigne dans une école du Bronx en déclin (la religion comme refuge contre la peur, nucléaire, urbaine, morale). Elle est obsédée par la propreté, la discipline et la peur nucléaire (elle fait réciter aux enfants des prières contre la bombe atomique). Elle surveille son quartier avec une rigueur quasi-militaire, notant les "signes de décadence" (graffitis, drogue, violence). Son personnage incarne l’ordre religieux confronté au chaos urbain des années 1980-1990.

Ismael Muñoz, un jeune graffeur surnommé Graffiti Man, est une figure mystérieuse et respectée dans le Bronx. Il peint des fresques sur les murs abandonnés, créant de la beauté dans la ruine (l’artiste marginal qui réenchante le Bronx. Ses graffitis sont une réponse aux décombres, tout comme Klara Sax repeignait les B-52). Edgar le considère d’abord comme un vandale, mais finit par être fascinée malgré elle par son art éphémère. Leurs interactions sont tendues mais révélatrices : Ismael représente la survie par l’art, Edgar la peur de l’effondrement.

Une jeune fille, Esmeralda Lopez, meurt tragiquement (suicidée ou assassinée, le récit reste flou). Son visage apparaît ensuite miraculeusement sur un mur, comme une icône religieuse. La foule se rassemble, y compris Edgar, qui voit dans cette image un signe divin. Ismael, lui, reste sceptique mais touché – il comprend que l’art et la foi se mêlent dans cette vision collective.

Peu après, Edgar meurt d’une crise cardiaque. Dans un passage surréaliste, son esprit se retrouve sur un site internet (une première version du "cyberespace"), où elle voit défiler des images de guerre et de désolation, mais aussi Esmeralda, souriante (Esmeralda devient une icône pop-sacrée, mi-sainte, mi-image médiatique). Cette fin ambiguë suggère une transformation spirituelle : Edgar, qui a passé sa vie à craindre l’Apocalypse, trouve une forme de paix dans le virtuel.

"The cloud of Unknowing"

Le titre fait référence à un traité spirituel médiéval du même nom, soulignant l’idée d’une connaissance impossible à saisir pleinement – comme les secrets enfouis sous terre ou dans la conscience collective.

Les déchets nucléaires symbolisent ce qui ne peut être effacé. Nick Shay, désormais employé dans la gestion des déchets toxiques, visite un site d’enfouissement nucléaire dans le Sud-Ouest américain. Il observe les "tunnels de béton" où sont stockés les résidus radioactifs, conçus pour durer 10 000 ans – une tentative désespérée de communiquer avec le futur. Ces déchets enfouis représentent ce que la société refuse de voir (guerre froide, violence, culpabilité).

Une religieuse, Sœur Hermann Marie, travaille sur le site, étudiant les "signes" que pourraient laisser les déchets pour les générations futures. Elle incarne la tentative de donner un sens religieux à l’apocalypse et évoque le mysticisme chrétien (d’où le titre, inspiré par le texte médiéval) et la difficulté de "savoir sans comprendre". Son dialogue avec Nick tourne autour de savoir comment prévenir le futur sans pouvoir expliquer le passé.

Nick réfléchit à la durée des déchets (plus longue que toutes les civilisations humaines) et à l’absurdité de la guerre froide (des armes construites pour ne jamais être utilisées). Il se souvient de son frère Matt, scientifique nucléaire, et de leur enfance dans le Bronx – liant ainsi le personnel et l’historique. e chapitre se termine sur une image brumeuse (le "nuage" du titre) : Nick ne peut pas pleinement saisir le sens de ce qu’il voit, tout comme le lecteur ne peut pas totalement comprendre Underworld. Dernière phrase : "What do we know ?" – une question sans réponse, résumant le roman entier.

"Cocksucker Blues" (Été 1974)

Nous sommes durant l'été caniculaire de 1974 à New York. Klara Sax, artiste de 54 ans, entretient une liaison avec Miles Lightman, un distributeur de films et documentariste fasciné par l'utilisation que fait Klara des déchets dans son art. Ensemble, ils assistent à une projection du documentaire controversé Cocksucker Blues sur les Rolling Stones, réalisé par Robert Frank . Klara fait également la connaissance d'Acey, un autre artiste. Sa fille, Teresa, lui rend visite pendant une grève des éboueurs qui laisse les rues envahies par les ordures, rendant leur rencontre encore plus tendue et soulignant leur relation distante. Parallèlement, Matt Shay, frère de Nick, travaille dans un centre de recherche sur les armes nucléaires au Nouveau-Mexique. Il est préoccupé par les rumeurs concernant les effets des retombées nucléaires sur les populations civiles. Matt planifie une excursion en camping avec sa petite amie Janet, espérant échapper à la pression de son travail.

"Better Things for Better living Through Chemistry" (Fragments choisis publics et privés des années 1950 et 1960)

Le titre de cette section reprend un slogan publicitaire de DuPont, reflétant les thèmes de la consommation et de la chimie industrielle . Cette partie est constituée de fragments narratifs couvrant les années 1950 et 1960, explorant les vies de divers personnages. On y découvre notamment Nick Shay en détention juvénile après avoir tué un homme, et ses réflexions sur sa vie et ses choix . D'autres segments présentent des routines du comédien Lenny Bruce sur la crise des missiles de Cuba, soulignant les angoisses de l'époque .

"Arrangement In Gray and Black" (Automne 1951 – Été 1952)

La section tire son titre du célèbre tableau Whistler’s Mother (officiellement Arrangement in Grey and Black No. 1), évoquant une méditation sur le temps, la représentation et la décomposition. Elle alterne entre lLe point de vue de Klara Sax, une artiste conceptuelle qui travaille sur un projet monumental (la peinture d’une flotte de bombardiers B-52 désaffectés dans le désert américain) et des réflexions sur l'art, la guerre froide et la mortalité, liant son travail à l’histoire collective et à la futilité des conflits humains.

"Epilogue: Das Kapital"(Années 1990)

"Das Kapital" (référence à Marx) clôt le roman Underworld (1997) de Don DeLillo en revenant sur la vie de Nick Shay, le protagoniste central, tout en tissant des liens entre capitalisme, déchets et mémoire dans l'Amérique des années 1990. L'épilogue se déroule dans les années 1990, une décennie marquée par la globalisation économique, la culture consumériste et l'obsession pour les déchets (matériels et historiques). Il alterne entre :

- Le monologue intérieur de Nick Shay, désormais un cadre dans l'industrie des déchets, qui médite sur son passé, sa culpabilité (liée au meurtre accidentel de George Manza dans sa jeunesse) et la futilité de la vie moderne.

- Une réflexion sur la société américaine, où les déchets deviennent une métaphore de l'excès capitaliste et de l'oubli collectif.

Nick travaille dans le recyclage et la gestion des déchets, soulignant comment le système capitaliste génère à la fois abondance et gaspillage. Les déchets symbolisent les vestiges de l'histoire (comme la balle de baseball du prologue, objet perdu et mythifié). Et Nick, vieillissant, revient sur ses erreurs passées, cherchant un sens à sa vie dans un monde désenchanté. Le titre Das Kapital évoque une critique du matérialisme, mais aussi l'idée que le passé ne peut être enterré (comme les déchets nucléaires, persistants et toxiques).

Dans l'ère post-Guerre froide, DeLillo suggère que l'Amérique, victorieuse idéologiquement, est pourtant hantée par ses déchets (physiques et moraux). La technologie et la consommation n'offrent pas de salut, seulement une accumulation vide.

Paul Auster (1947-2024)

Natif de Newark, New Jersey, au contact des livres grâce à la bibliothèque d’un oncle traducteur, Paul Auster étudie les littératures française, anglaise et italienne à Columbia University de1965 à 1970 (Master of Arts), publie des articles consacrés au cinéma et commence l’écriture de poèmes et de scénarios pour films muets. De 1971 à 1975, il s’installe à Paris et traduit Breton, Jabès, Mallarmé, Michaux. "Unearth", son premier recueil de poèmes paraît aux Etats-Unis en 1974. En 1979, alors qu'il vient de divorcer et après avoir tenté en vain de faire publier un roman policier sous le pseudonyme de Paul Benjamin (Squeeze Play), la mort de son père lui rapporte un petit héritage, qui le remet à flot et lui inspire "The Invention of solitude" (1982) : mais c'est avec sa "Trilogie new-yorkaise" (1985-1986) qu'il connaît un succès immédiat tant auprès de la presse que du public.Suivront des essais, des recueils de poésie et de nombreux romans, dont "Moon Palace" (1990), "La Musique du hasard" (1990), "Léviathan" (1992), "Mr. Vertigo" (1994), "Timbuktu" (1999), "The Book of Illusions" (2002), "Oracle Night" (2003), "The Brooklyn Follies" (2005), "Travels in the Scriptorium" (2006), "Man in the Dark" (2008), "Invisible" (2009). On évoque Lacan, Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson pour tenter de décrypter l'oeuvre de Paul Auster, la perte du père et la transcendance de la nature sont des constantes de nombre de ses livres, New York est au centre de bien des intrigues, mais l'écrivain et ses personnages acceptent sans mesure de s'abandonner au courant de l'existence, voire de l'univers, l'absurdité du hasard et l'incertitude de l'identité font courir le risque à tout moment de perdre jusqu'au sens commun...

"The New York Trilogy" (Trilogie new-yorkaise, 1985-1986)

"De toutes les qualités qui ont justifié le succès de la Trilogie new-yorkaise, l’art de la narration est sans doute la plus déterminante. C’est qu’il suffit de s’embarquer dans la première phrase d’un de ces trois romans pour être emporté dans les péripéties de l’action et étourdi jusqu’au vertige par les tribulations des personnages. Très vite pourtant, le thriller prend une allure de quête métaphysique et la ville, illimitée, insaisissable, devient un gigantesque échiquier où Auster dispose ses pions pour mieux nous parler de dépossession: "il y a longtemps que je me démène pour dire adieu à quelque chose..."" (traduction Pierre Furlan, Actes Sud). Dans ces trois romans qui constituent La Trilogie, "City of Glass" (1985, Cité de verre), "Ghosts" (1986, Revenants) et "The Locked Room" (1986, La Chambre dérobée), Auster utilise le style de l'intrigue policière pour s'interroger sur le sens caché de toutes les coïncidences, accidents ou nécessité de l'existence...

"Comme la plupart des gens, Quinn ne savait presque rien du monde du crime. Il n'avait jamais assassiné personne, jamais rien volé et ne connaissait ni assassin ni voleur. Il n'était jamais entré dans un commissariat, n'avait jamais rencontré de détective privé, n'avait jamais parlé à un criminel. Tout ce qu`il en savait, il l'avait appris dans des livres, des films et des journaux. Il ne considérait pourtant pas cela comme un handicap. Ce qui l'intéressait, dans les histoires qu'il écrivait, ce n'était pas leur relation au monde mais leur relation à d'autres histoires. Même avant de devenir William Wilson, Quinn avait été un lecteur assidu de romans policiers. Il savait que la plupart d'entre eux étaient mal écrits et qu'en général ils ne résistaient pas au plus faible des examens critiques, mais malgré tout il y avait en eux une forme qui l'avait séduit. Il lui fallait vraiment tomber sur un spécimen d'une rare médiocrité, incroyablement mauvais, pour refuser de le lire. Alors que ses goûts dans les autres domaines de lecture étaient rigoureux au point de paraître bornes, il n'exerçait dans ce genre-là pratiquement aucune discrimination. Lorsqu'il était dans une disposition favorable, il pouvait en lire dix ou douze d'affilée sans effort. C'était une sorte de faim qui s'emparait de lui, l'envie irrépressible d'un mets particulier, et il ne s'arrêtait pas avant d'avoir mangé tout son soûl. Ce qui lui plaisait, dans ces livres, c'était leur sens de l'abondance et de l'économie. Dans un bon roman policier rien n'est perdu, il n'y a pas de phrase ni de mot qui ne soient pas significatifs. Et même s'ils ne le sont pas en fait, ils le sont potentiellement, ce qui revient à la même chose. Le monde du livre s'anime et foisonne de possibilités, de secrets et de contradictions. Comme toute chose vue ou dite, même la plus petite, la plus banale, peut influer sur le dénouement de l`histoire, rien ne doit être négligé. Tout devient essentiel ; le centre du livre se déplace avec chaque événement qui le pousse en avant. Le centre en est donc partout et on ne peut en dessiner la circonférence avant que le livre n'ait pris fin. Le détective est quelqu'un qui regarde, qui écoute, qui se déplace dans ce bourbier de choses et d'événements à l'affût de la pensée, de l'idée qui leur donnera une unité et un sens. En fait, l'écrivain et le détective sont interchangeables. Le lecteur voit le monde à travers les yeux de l'enquêteur, percevant la profusion des détails comme s'il les rencontrait pour la première fois. Il s'est éveillé aux choses qui l'entourent comme si elles pouvaient lui parler, comme si par l”attention qu'il leur porte désormais elles pouvaient se charger d'une

signification qui dépasse le simple fait de leur existence. Détective privé. En anglais "private eye", ce qui s'entendait aussi "private I" et comportait donc trois sens pour Quinn. D'abord ce "I" était la lettre symbolisant l'Investigateur. Mais c'était aussi le simple "I" signifiant “je”, le petit bourgeon de vie dans un corps pourvu de souffle. C'était aussi l'œil (eye) de l'écrivain, l'œil de l'homme qui jette son regard sur le monde et exige que le monde se révèle à lui..."