- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Postmodernisme - Jean-François Lyotard (1924-1988), "La Condition postmoderne , rapport sur le savoir" (1979) - Charles Jencks (1939-2019), "The Language of Postmodern Architecture" (1977) - "Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism", Fredric Jameson (1991) - ...

Last update : 11/11/2016

Le modernisme critiquait la société, le post-modernisme entend l'absorber ...

Pour le critique d'art Charles Jenks, le mouvement du postmodernisme commence à l'instant de la démolition de l'ensemble d'habitation de Pruitt-Igoe, le 15 juillet 1972 à 15 heures 32, réaction emblématique à la la fameuse dite "modernité" de l'architecture et de l'urbanisme des décennies précédentes.

Le post-modernisme est un mouvement intellectuel, artistique et culturel qui émerge dans la seconde moitié du XXe siècle, en réaction contre les grands récits modernistes (comme le progrès, la raison universelle, le marxisme ou la science comme vérité absolue). Il se caractérise par une remise en question des certitudes, une fragmentation des perspectives et une fascination pour l'hybridité, l'ironie et la relativité des vérités ...

Le postmodernisme qui s'est développé d'abord en architectures, dans les arts figuratifs et en littérature, avant de gagner les sciences humaines, semble avoir posé plus de questions qu'il n'en a résolut. L'impression générale est celle d 'une fin de l'oeuvre d'art ou de la pensée comme portant une vérité ou comportant une dimension métaphysique à venir. Ce constat théorique semble conduire à une valorisation exagérée du relativisme et à une dépolitisation intellectuelle ...

Nous retiendrons du postmodernisme un pessimisme relatif qui nous invite "à relativiser les vérités établies et les savoirs en jeu dans la construction de la réalité et à les replacer dans les contextes historiques, sociaux et linguistiques qui les ont déterminés".

Hans Bertens, "The Idea of the Postmodern : A History" (1995), un livre pédagogique qui cartographie les débats, avec des tableaux comparatifs modernisme/post-modernisme.

En Moderniste, dans "La Terre vaine" (Eliot) cherche une unité perdue, en Post-moderne, "Gravity’s Rainbow" (Pynchon) entend célébrer le désordre. En philosophie, les croient en la raison et l'émancipation, tandis que les Postmodernes doutent de toute universalité. Même déclaré "mort" (années 2000), il influence toujours (théorie queer, études postcoloniales)...

Hans Bertens retrace ainsi l’émergence du terme :

- Années 1930-1940 : Utilisé sporadiquement (Federico de Onís pour décrire une réaction contre le modernisme).

- Années 1960 : Popularisé en architecture : critique du fonctionnalisme moderniste, et rejet du purisme moderniste (Le Corbusier) au profit de l’éclectisme (Philip Johnson, Venturi).

- Années 1970-1980 : Étendu à la philosophie (Lyotard), la littérature (Barth, Pynchon) et la culture (Warhol, Baudrillard, Quentin Tarantino ou David Lynch).

Les "Modernistes" (Joyce, Woolf) cherchaient une vérité profonde (même si cachée), les "Post-modernes" (Pynchon, Calvino, Borges) refusent l'idée de vérité unique. Lyotard définit le post-modernisme comme la fin des "grands récits" (progrès, révolution), que les modernistes (ex : Marx, Freud) tentaient encore de construire...

Signification du post-modernisme : une notion floue ? Le post-modernisme est souvent accusé d'être trop vague, voire auto-contradictoire. Certains critiques (comme Jürgen Habermas) y voient une démission de la pensée critique, tandis que d'autres (comme Jean-François Lyotard) le considèrent comme une libération des dogmes modernes. Il est né dans les années 1960-1970, en réaction à l'échec perçu des idéologies modernes (capitalisme triomphant, crises du socialisme, désillusion après les guerres mondiales) et influencé par les mouvements sociaux (féminisme, décolonisation, luttes pour les droits civiques) qui remettent en cause les hiérarchies traditionnelles...

Mais de fait, le post-modernisme n'est pas une doctrine unifiée, mais plutôt une sensibilité qui questionne les fondements de la modernité. Rejetant les systèmes, il prend tout son sens si on accepte de le voir comme une méthode critique (déconstruction des certitudes, attention aux marginalisés).

Mais le postmodernisme existe-t-il encore?

- L’ère numérique a changé les modes de création (fin de l’ironie distante, avènement de l’immédiateté).

- On ne peut plus se contenter de jouer avec les signes : crises globales (climat, pandémies, populismes).

- Les jeunes générations (mouvements sociaux) ne réclament-ils pas à nouveau des récits forts, et non du relativisme?

Pour Slavoj Žižek (divers essais, années 2010), le postmodernisme a échoué à penser les contradictions réelles du capitalisme. Aujourd’hui, on assiste à un retour du réel (crises politiques, pandémies), qui rend obsolète le jeu des simulacres.

Pour Alex Callinicos (Against Postmodernism, 1989), le postmodernisme était un symptôme du capitalisme tardif, mais il est dépassé par les crises globales (climat, inégalités). Retour nécessaire à des grands récits émancipateurs (justice sociale, écologie).

Pour Alan Kirby (The Death of Postmodernism, 2006), le postmodernisme (jeu ironique, pastiche, relativisme) a été remplacé par ce qu'il appelle le "pseudo-modernisme" ou "digimodernisme" .

Le postmodernisme est mort, mais nous n'avons pas encore trouvé son successeur ...

Les penseurs dits post-modernes ont ouvert des voies fécondes (critique du pouvoir, multiculturalisme), mais ses excès (relativisme radical, jargon obscur) ont aussi suscité des rejets...

- Jean-François Lyotard ("La Condition postmoderne", 1979)

Il définit le post-modernisme comme "l'incrédulité envers les métarécits" (progressisme, marxisme, religion).

- Jacques Derrida ("De la grammatologie", 1967)

Père de la déconstruction, il montre que le langage est instable et que les oppositions binaires (vrai/faux, nature/culture) sont arbitraires.

- Michel Foucault ("Les Mots et les Choses", 1966)

Il étudie comment le savoir et le pouvoir construisent la "vérité" à travers des discours historiques.

- Richard Rorty ("Contingence, ironie et solidarité", 1989)

Pragmatisme post-moderne; la vérité est une construction sociale, pas une réalité objective.

- Fredric Jameson ("Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism", 1991)

Pour le critique marxiste, le post-modernisme est le produit du capitalisme tardif, où tout devient marchandise culturelle.

- Baudrillard ("Simulacres et simulation", 1981)

Dans la société post-moderne, l'image remplace la réalité (hyperréalité).

Jean-François Lyotard fait entrer le terme "postmodernisme" en 1979 dans le vocabulaire philosophique avec la parution de "La Condition postmoderne", un ouvrage par ailleurs relativement obscur. La définition de ce terme varie suivant les domaines qu'il touche. Globalement le postmodernisme entend remettre question et déconstruire les croyances traditionnelles et adopter une attitude critique qui cherche à interroger des données que le modernisme aurait refoulées ou ignorées. En effet, ce qu'on appelle le modernisme prétend en finir avec la tradition, mais en fait celle-ci continue à le soutenir. Le modernisme privilégie l'idée hégélienne du progrès historique, ce que le postmodernisme récuse : le postmodernisme refuse l'héritage culturel et scientifique des Lumières, énoncent que les théories sociales modernes reposent sur la fausse conviction que la connaissance des lois générales de la société est source de progrès et de liberté, et ainsi semble abandonner à sa solitude l'homme rationnel de la tradition occidentale.

Il est communément partagé qu'après Nietzsche et Heidegger, une manière absolue et globalisante d'envisager l'histoire, l'homme et la société, comme l'envisageaient les philosophies modernes de l'histoire, est devenue irrecevable. D'après Lyotard, la fin des "métarécits de la modernité", c'est-à-dire du discours des Lumières (le savoir comme moteur de l'émancipation du genre humain) et de celui de l'idéalisme (la légitimité de tout savoir s'inscrit dans la possibilité d'une doctrine de la science encyclopédique et universelle), entraîne la fin aussi bien du subjectivisme que de l'humanisme. Nous ne pouvons plus espérer accumuler une connaissance neutre et objective nous permettant de progresser vers un avenir "radieux".

Que dit Jacques Derrida? en déconstruisant les hypothèses et les procédés qui sont situés derrière l'écriture et la parole, nous pouvons espérer avancer au-delà d'eux et trouver de nouvelles manières de penser le monde ..

Le postmodernisme qui s'est développé d'abord en architectures, dans les arts figuratifs et en littérature, avant de gagner les sciences humaines, pose plus de questions qu'il n'en résout. L'impression générale est celle d 'une fin de l'oeuvre d'art ou de la pensée comme portant une vérité ou comportant une dimension métaphysique à venir. Ce constat théorique conduit à une valorisation exagérée du relativisme et à une dépolitisation intellectuelle.

Nous retiendrons du postmodernisme un pessimisme relatif qui nous invite "à relativiser les vérités établies et les savoirs en jeu dans la construction de la réalité et à les replacer dans les contextes historiques, sociaux et linguistiques qui les ont déterminés".

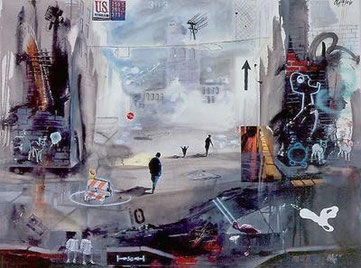

(Pict. Marcus Antonius Jansen, "Surreal")

L’influence de Jean-François Lyotard aux États-Unis, particulièrement à travers "La Condition postmoderne", a été considérable, bien que parfois controversée. Le livre a été traduit en anglais en 1984 (The Postmodern Condition: A Report on Knowledge), à un moment où les intellectuels américains cherchaient des alternatives aux grands récits modernes (marxisme, structuralisme, libéralisme classique). Il a coïncidé avec l’essor des French Theorists (Foucault, Derrida, Deleuze, Baudrillard), dont Lyotard est devenu une figure centrale. Son diagnostic sur la fin des métarécits a résonné dans une Amérique en crise (fin de la guerre du Vietnam, Watergate, déclin des utopies politiques)...

Jean-François Lyotard, "La Condition postmoderne",

Rapport sur le savoir, Editions de Minuit, 1979

- Lyotard y développe l'idée que les sociétés postmodernes se caractérisent par une méfiance envers les grands récits (comme le progrès, l'émancipation par la raison, le marxisme, ou l'hégélianisme), qui prétendaient expliquer et légitimer l'histoire humaine. Selon lui, ces récits ont perdu leur crédibilité après les catastrophes du XXe siècle (guerres mondiales, totalitarismes).

- Dans une société postindustrielle, le savoir n'est plus justifié par des idéaux universels, mais par son utilité pragmatique (performance, efficacité techno-scientifique). Lyotard analyse comment le savoir devient une "marchandise informationnelle", soumise aux logiques du marché et des systèmes informatiques.

- Bien avant l'explosion d'Internet, Lyotard anticipe l'impact des nouvelles technologies sur la diffusion et la légitimation du savoir. Il souligne que le contrôle de l'information devient un enjeu de pouvoir, ce qui résonne fortement aujourd'hui avec les débats sur les fake news, les algorithmes et les GAFAM.

- Lyotard introduit l'idée de "différend" (qu'il développera ensuite dans un livre éponyme, Le Différend, 1983) : certains conflits ne peuvent être tranchés car ils opposent des discours hétérogènes (scientifique, esthétique, éthique, etc.). Cette idée influence les débats sur le multiculturalisme et la justice.

- Son analyse a nourri les cultural studies, la sociologie des sciences (Bruno Latour) et les théories critiques du capitalisme cognitif. En art et en littérature, le postmodernisme lyotardien légitime l'éclectisme, la parodie et la fragmentation (pensons à l'architecture de Venturi ou au cinéma de Tarantino).

- Certains lui reprochent un relativisme excessif (Habermas défend au contraire la modernité comme "projet inachevé" : cf. Le Discours philosophique de la modernité, 1985). D'autres estiment que sa critique des grands récits a été instrumentalisée par le néolibéralisme (Fredric Jameson).

Introduction - "Cette étude a pour objet la condition du savoir dans les sociétés les plus

développées. On a décidé de la nommer « postmoderne ». Le mot est en usage sur le continent américain, sous la plume de sociologues et de critiques. Il désigne l’état de la culture après les

transformations qui ont affecté les règles des jeux de la science, de la littérature et des arts à partir de la fin du XIXe siècle. Ici, on situera ces transformations par rapport à la crise des

récits.

La science est d’origine en conflit avec les récits. À l’aune de ses propres critères, la plupart de ceux-ci se révèlent des fables. Mais, pour autant

qu’elle ne se réduit pas à énoncer des régularités utiles et qu’elle cherche le vrai, elle se doit de légitimer ses règles de jeu. C’est alors qu’elle tient sur son propre statut un discours de

légitimation, qui s’est appelé philosophie. Quand ce métadiscours recourt explicitement à tel ou tel grand récit, comme la dialectique de l’Esprit, l’herméneutique du sens, l’émancipation du

sujet raisonnable ou travailleur, le développement de la richesse, on décide d’appeler « moderne » la science qui s’y réfère pour se légitimer. C’est ainsi par exemple que la règle du consensus

entre le destinateur et le destinataire d’un énoncé à valeur de vérité sera tenue pour acceptable si elle s’inscrit dans la perspective d’une unanimité possible des esprits raisonnables : c’était

le récit des Lumières, où le héros du savoir travaille à une bonne fin éthico-politique, la paix universelle. On voit sur ce cas qu’en légitimant le savoir par un métarécit, qui implique une

philosophie de l’histoire, on est conduit à se questionner sur la validité des institutions qui régissent le lien social : elles aussi demandent à être légitimées. La justice se trouve ainsi

référée au grand récit, au même titre que la vérité. En simplifiant à l’extrême, on tient pour « postmoderne » l’incrédulité à

l’égard des métarécits. Celle-ci est sans doute un effet du progrès des sciences ; mais ce progrès à son tour la suppose. À la désuétude du dispositif méta-narratif de légitimation correspond

notamment la crise de la philosophie métaphysique, et celle de l’institution universitaire qui dépendait d’elle. La fonction narrative perd ses foncteurs, le grand héros, les grands périls,

les grands périples et le grand but.

Elle se disperse en nuages d’éléments langagiers narratifs, mais aussi dénotatifs, prescriptifs, descriptifs, etc, chacun véhiculant avec soi des

valences pragmatiques sui generis. Chacun de nous vit aux carrefours de beaucoup de celles-ci. Nous ne formons pas des combinaisons

langagières stables nécessairement, et les propriétés de celles que nous formons ne sont pas nécessairement communicables.

Ainsi la société qui vient relève moins d’une anthropologie newtonienne (comme le structuralisme ou la théorie des systèmes) et davantage d’une

pragmatique des particules langagières. Il y a beaucoup de jeux de langage différents, c’est l’hétérogénéité des éléments. Ils ne donnent lieu à institution que par plaques, c’est le déterminisme

local. Les décideurs essaient pourtant de gérer ces nuages de socialité sur des matrices d’input/output, selon une logique qui

implique la commensurabilité des éléments et la déterminabilité du tout. Notre vie se trouve vouée par eux à l’accroissement de la puissance. Sa légitimation en matière de justice sociale comme

de vérité scientifique serait d’optimiser les performances du système, l’efficacité. L’application de ce critère à tous nos jeux ne

va pas sans quelque terreur, douce ou dure : Soyez opératoires, c’est-à-dire commensurables, ou disparaissez.

Cette logique du plus performant est sans doute inconsistante à beaucoup d’égards, notamment à celui de la contradiction dans le champ socio-économique

: elle veut à la fois moins de travail (pour abaisser les coûts de production) et plus de travail (pour alléger la charge sociale

de la population inactive). Mais l’incrédulité est désormais telle qu’on n’attend pas de ces inconsistances une issue salvatrice, comme le faisait Marx.

La condition postmoderne est pourtant étrangère au désenchantement, comme à la positivité aveugle de la délégitimation.

Où peut résider la légitimité, après les métarécits ? Le critère d’opérativité est technologique, il n’est pas pertinent pour juger du vrai et du juste.

Le consensus obtenu par discussion, comme le pense Habermas ? Il violente l’hétérogénéité des jeux de langage. Et l’invention se fait toujours dans le dissentiment. Le savoir postmoderne n’est

pas seulement l’instrument des pouvoirs. Il raffine notre sensibilité aux différences et renforce notre capacité de supporter l’incommensurable. Lui-même ne trouve pas sa raison dans

l’homologie des experts, mais dans la paralogie des inventeurs.

La question ouverte est celle-ci : une légitimation du lien social, une société juste, est-elle praticable selon un paradoxe analogue à celui de

l’activité scientifique ? En quoi consisterait-il ?

Le texte qui suit est un écrit de circonstance. C’est un Rapport sur le savoir dans les sociétés les plus développées qui a été proposé au Conseil des

Universités auprès du gouvernement du Québec, à la demande de son président. Ce dernier en a aimablement autorisé la publication en France : qu’il en soit remercié. Reste que le rapporteur est un

philosophe, non un expert. Celui-ci sait ce qu’il sait et ce qu’il ne sait pas, celui-là non. L’un conclut, l’autre interroge, ce sont là deux jeux de langage. Ici ils se trouvent mélangés, de

sorte que ni l’un ni l’autre n’est mené à bien. Le philosophe du moins peut se consoler en se disant que l’analyse formelle et pragmatique de certains discours de légitimation, philosophiques et

éthico-politiques, qui sous-tend le Rapport, verra le jour après lui. Celui-ci l’aura introduite, par un biais un peu sociologisant, qui l’écourte mais qui la situe.

Tel qu’il est, nous le dédions à l’Institut polytechnique de philosophie de l’Université de Paris VIII (Vincennes), au moment très postmoderne où cette

université risque de disparaître et cet institut de naître."

De "L’Échange symbolique et la mort" (1976) à "Simulacres et simulation" (1981), et au-delà, le sociologue Baudrillard (1929-2007) a repris à sa manière

le principe d'une rupture fondamentale entre les sociétés modernes et postmodernes. Les sociétés modernes s'organisent autour de la production et de la consommation de marchandises,

tandis que les sociétés postmodernes s'organisent autour de la simulation et du jeu des images et des signes. Les codes, modèles et signes constituent les formes organisatrices fondamentales d'un

nouvel ordre social où la simulation règne. Dans la société de la simulation, les identités se construisent par appropriation des images. Les codes et modèles déterminent la perception que les

individus se font de la "réalité" et des rapports qu'ils ont entre eux. Le monde postmoderne de Baudrillard est un monde dans lequel les frontières et les distinctions autrefois

fondamentales - telles que celles entre les classes sociales, les sexes, les tendances politiques et les domaines sociaux et culturels - ont perdu tout pouvoir. Si les sociétés modernes, pour la

théorie sociale classique, étaient caractérisées par la différenciation, pour Baudrillard, les sociétés postmodernes sont caractérisées par la dé-différenciation, l'effondrement des distinctions,

l'implosion : dans la cette société de simulation, version Baudrillard, les domaines de l'économie, de la politique, de la culture, de la sexualité et du social implosent les uns dans les autres,

s'absorbent les uns dans les autres, ainsi l'art, autrefois une sphère de différenciation et d'opposition, est absorbée dans l'économique et le politique, tandis que la sexualité est partout.

Dans ce contexte, les différences entre individus et groupes implosent tout autant dans une dissolution totale, toutes les frontières et structures sociales entrent en mutation rapide, la théorie

sociale n'a plus aucune prise.

Cet univers postmoderne est, pour le sociologue métaphysicien Jean Baudrillard, un univers d'hyperréalité dans lequel les technologies du divertissement, de

l'information et de la communication offrent des expériences plus intenses que les scènes si banales de la vie quotidienne banale. Ce sont désormais des codes et des modèles qui structurent la

vie quotidienne....

En littérature, les auteurs post-modernes se distinguent par leur rejet des conventions narratives traditionnelles, leur jeu avec la forme et leur scepticisme envers les grands récits (comme le progrès, la vérité absolue ou l'identité stable). Leurs œuvres sont souvent auto-réflexives, fragmentées et ironiques, remettant en cause l'idée même de réalité objective...

Toute une conception du temps et de l'espace est remis en cause et renouvelé, "un espace nouveau de transports neufs s'installe sur une Terre globale, moins pur que mêlé, moins lisse ou homogène que nué, tigré, zébré, en réseaux multiples et connexes" (Les origines de la géométrie) des narrations multiples, des entrelacs de pistes narratives qui représente métaphoriquement le flux des interférences et des échanges mondiaux ... (Michel Serres)

Le postmodernisme, en littérature, entend faire éclater les frontières historiques et idéologiques, un texte n'est plus seulement qu'un élément, daté, rapporté à un courant, un contexte, de l'histoire littéraire, mais celui d'un vaste monde livré à toutes les métaphores, sans passé, présent ou avenir, objet de culture mais aussi objet de représentation sociale ou de contrepartie économique, la création littéraire est désormais vécue comme une forme de merchandising intellectuel...

- Jorge Luis Borges (Fictions, Le Livre de sable)

Caractéristiques : Mélange de réalité et de fantastique, jeux métatextuels (histoires dans des histoires), labyrinthes narratifs. Ainsi, la Bibliothèque de Babel (une métaphore de l'univers comme texte infini).

- Thomas Pynchon (L'Arc-en-ciel de la gravité, Vente à la criée du lot 49)

Caractéristiques : Plots complexes, paranoïa systémique, humour absurde, références scientifiques et historiques détournées. Ainsi, "L'Arc-en-ciel de la gravité" mêle physique quantique, conspirations et culture pop. Hybridité générique ...

- Italo Calvino (Si par une nuit d'hiver un voyageur, Les Villes invisibles)

Caractéristiques : Narration éclatée, interactivité fictive avec le lecteur, réflexion sur l'acte de lire. Ainsi "Si par une nuit..." commence comme un roman, puis se décompose en dix romans avortés. L'œuvre parle d'elle-même ...

- Don DeLillo (Bruit de fond, Femme du ciel)

Caractéristiques : Exploration de la surcharge informationnelle, médias et simulacres, personnages aliénés par la société contemporaine.

- Kurt Vonnegut (Abattoir 5, Le Breakfast du champion)

Caractéristiques : Ironie noire, structure non linéaire, mélange de science-fiction et de satire sociale. Ainsi "Abattoir 5" utilise des voyages dans le temps pour critiquer la guerre. Non-linéarité et récits éclatés ("Abattoir 5": "Tout cela est arrivé, plus ou moins").

- Umberto Eco (Le Nom de la rose, Le Pendule de Foucault)

Caractéristiques : Érudition joueuse, intertextualité massive, clins d'œil au lecteur cultivé.

Recyclage de styles anciens (Eco réécrit le roman policier médiéval dans "Le Nom de la rose").

- Margaret Atwood (La Servante écarlate, Le Tueur aveugle)

Caractéristiques : Dystopies politiques, jeux avec les genres (SF, conte, métafiction).

- David Foster Wallace (Infinite Jest)

Caractéristiques : Maximalisme, notes de bas de page envahissantes, critique de la distraction moderne.

"Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism", Fredric Jameson (1991)

En s’appuyant sur Marx, Lukács et Adorno, Fredric Jameson, théoricien marxiste américain, analyse comment l’esthétique postmoderne reflète les transformations économiques et technologiques de la fin du XXe siècle : le postmodernisme comme expression culturelle du capitalisme tardif.

Jameson reprend la périodisation marxiste d’Ernest Mandel (Late Capitalism, 1972) pour établir une correspondance entre :

- Capitalisme concurrentiel (XIXe siècle), soit Réalisme (Balzac, Dickens).

- Capitalisme monopoliste (début XXe), soit Modernisme (Kafka, Joyce, Picasso).

- Capitalisme tardif (post-1945, mondialisation), soit Postmodernisme (Warhol, Pynchon, MTV).

Argument : le postmodernisme n’est pas un simple style artistique, mais l’infrastructure culturelle du néolibéralisme.

Quelles sont les caractéristiques du postmodernisme selon Jameson?

- Effacement de la distinction entre culture "haute" et "basse"(Andy Warhol mélange art et publicité (Campbell’s Soup Cans). Contrairement au modernisme ("Ulysse", Joyce), le postmodernisme n’oppose plus de résistance au marché.

- Pastiche vs. Parodie : pour le Modernisme, la parodie supposait un style original à moquer ("Orlando", Woolf). Avec le Postmodernisme, le pastiche n'est plus qu'un collage vide, sans critique ("Pulp Fiction recycle les B-movies sans la moindre ironie politique).

- Schizophrénie temporelle - Le postmodernisme a perdu le sens de l’histoire (cf. le rétro dans Blade Runner ou Raiders of the Lost Ark). Conséquence : une culture du présent perpétuel (pas de futur utopique, pas de mémoire collective).

- Spatialisation du temps (et "perte de profondeur"), à la quête du sens caché du Modernisme succède la superficialité et la fragmentation façon Postmodernisme.

- Hypersimulation (Baudrillard) : les médias créent un hyperréel où la représentation remplace le réel (Disneyland, CNN).

Le postmodernisme n’est pas le style dominant, mais sans doute le système culturel qui intègre tous les styles. L'ouvrage de Jameson permet de comprendre le lien entre art et capitalisme et de saisir pourquoi la culture actuelle (mèmes, séries Netflix, IA) est encore plus "postmoderne" qu’en 1991. Jameson appelle à "cartographier" le système pour le dépasser et concevoir d'autres alternatives ...

"It is safest to grasp the concept of the postmodern as an attempt to think the present historically in an age that has forgotten how to think historically in the first place. In that case, it either "expresses" some deeper irrepressible historical impulse (in however distorted a fashion) or effectively "represses" and diverts it, depending on the side of the ambiguity you happen to favor.

Postmodernism, postmodern consciousness, may then amount to not much more than theorizing its own condition of possibility, which consists primarily in the sheer enumeration of changes and modifications.

Modernism also thought compulsively about the New and tried to watch its coming into being (inventing for that purpose the registering and inscription devices akin to historical time-lapse photography), but the postmodern looks for breaks, for events rather than new worlds, for the telltale instant after which it is no longer the same; for the "When-it-all-changed," as Gibson puts it, or, better still, for shifts and irrevocable changes in the representation of things and of the way they change. The moderns were interested in what was likely to come of such changes and their general tendency: they thought about the thing itself, substantively, in Utopian or essential fashion. Postmodernism is more formal in that sense, and more "distracted," as Benjamin might put it; it only clocks the variations themselves, and knows only too well that the contents are just more images. In modernism, as I will try to show later on, some residual zones of "nature" or "being" of the old, the older, the archaic, still subsist; culture can still do something to that nature and work at transforming that "referent."

« Il est plus prudent d’appréhender le concept de postmodernisme comme une tentative de penser le présent historiquement à une époque qui a justement oublié comment penser historiquement. Dans ce cas, il "exprime" (d’une manière certes déformée) une impulsion historique plus profonde et irrépressible, ou bien il "refoule" et détourne cette impulsion, selon le côté de l’ambiguïté que l’on privilégie.

Le postmodernisme – ou la conscience postmoderne – pourrait alors se réduire à peu près à la théorisation de sa propre condition de possibilité, laquelle consiste principalement en une simple énumération de changements et de modifications.

Le modernisme, lui aussi, pensait de manière obsessionnelle au Nouveau et tentait d’en observer l’émergence (en inventant, pour ce faire, des dispositifs d’enregistrement comparables à une photographie en accéléré de l’histoire). Mais le postmodernisme, lui, cherche des ruptures, des événements plutôt que des mondes nouveaux, l’instant révélateur après lequel plus rien n’est pareil – ce que Gibson appelle le "moment où tout a basculé", ou mieux encore, les glissements et changements irréversibles dans la représentation des choses et de la manière dont elles évoluent.

Les modernes s’intéressaient à ce qui pouvait advenir de ces changements et à leur tendance générale : ils pensaient la chose en elle-même, de manière substantielle, sur un mode utopique ou essentialiste. Le postmodernisme, en ce sens, est plus formel et, comme dirait Benjamin, plus "distrait" : il se contente d’enregistrer les variations, sachant parfaitement que les contenus ne sont jamais que des images supplémentaires.

Dans le modernisme, comme je tenterai de le montrer plus tard, subsistent encore des zones résiduelles de "nature" ou d’"être", des traces de l’ancien, de l’archaïque ; la culture peut encore agir sur cette nature et travailler à transformer ce "référent". »

" Postmodernism is what you have when the modernization process is complete and nature is gone for good. It is a more fully human world than the older one, but one in which "culture" has become a veritable "second nature." Indeed, what happened to culture may well be one of the more important clues for tracking the postmodern: an immense dilation of its sphere (the sphere of commodities), an immense and historically original acculturation of the Real, a quantum leap in what Benjamin still called the "aestheticization" of reality (he thought it meant fascism, but we know it'sonly fun: a prodigious exhilaration with the new order of things, a commodity rush, our "representations" of things tending to arouse an enthusiasm and a mood swing not necessarily inspired by the things themselves). So, in postmodern culture, "culture" has become a product in its own right; the market has become a substitute for itself and fully as much a commodity as any of the items it includes within itself: modernism was still minimally and tendentially the critique of the commodity and the effort to make it transcend itself. Postmodernism is the consumption of sheer commodification as a process. The "life-style" of the superstate therefore stands in relationship to Marx's "fetishism" of commodities as the most advanced monotheisms to primitive animisms or the most rudimentary idol worship; indeed, any sophisticated theory of the postmodern ought to bear something of the same relationship to Horkheimer and Adorno old "Culture Industry" concept as MTV or fractal ads bear to fifties television series.

"Theory" has meanwhile itself also changed and offers its own kind of clue to the mystery. Indeed, one of the more striking features of the postmodern is the way in which, in it, a whole range of tendential analyses of hitherto very different kinds -- economic forecasts, marketing studies, culture critiques, new therapies, the (generally official) jeremiad about drugs or permissiveness, reviews of art shows or national film festivals, religious "revivals" or cults -have all coalesced into a new discursive genre, which we might as well call "Postmodernism theory," and which demands some attention in its own right. It is clearly a class which is a member of its own class, and I would not want to have to decide whether the following chapters are inquiries into the nature of such "Postmodernism theory" or mere examples of it...."

(...)

Le postmodernisme, c’est ce qui advient lorsque le processus de modernisation s’achève et que la nature a définitivement disparu. C’est un monde plus pleinement humain que l’ancien, mais où la "culture" est devenue une véritable "seconde nature". En effet, ce qui est arrivé à la culture pourrait bien être l’une des clés majeures pour cerner le postmodernisme : une dilution sans précédent de son domaine (celui des marchandises), une acculturation historiquement inédite du Réel, un bond quantique dans ce que Benjamin nommait encore l’"esthétisation" de la réalité (il y voyait le fascisme, mais nous savons que ce n’est que du divertissement : une ivresse prodigieuse face au nouvel ordre des choses, une frénésie consumériste, où nos "représentations" suscitent un enthousiasme et des sautes d’humeur que les choses elles-mêmes n’inspiraient pas nécessairement).

Ainsi, dans la culture postmoderne, la "culture" est devenue un produit autonome ; le marché s’est substitué à lui-même, devenant une marchandise comme les autres. Le modernisme était encore, minimalement et tendanciellement, une critique de la marchandise et une tentative de la faire se dépasser. Le postmodernisme, lui, c’est la consommation pure et simple de la marchandisation comme processus. Le "style de vie" de la super-économie entretient avec le "fétichisme" marxiste des marchandises le même rapport que les monothéismes avancés avec l’animisme primitif ou l’idolâtrie rudimentaire. De même, toute théorie sophistiquée du postmodernisme devrait avoir avec le vieux concept d’"industrie culturelle" d’Horkheimer et Adorno le même rapport que MTV ou les publicités fractales avec les séries télé des années 1950.

La "théorie" elle-même a changé, offrant ainsi son propre indice pour percer le mystère. L’une des caractéristiques les plus frappantes du postmodernisme est la manière dont toute une série d’analyses auparavant hétérogènes — prévisions économiques, études marketing, critiques culturelles, nouvelles thérapies, diatribes officielles sur la drogue ou le laxisme, comptes-rendus d’expositions ou de festivals de cinéma, "réveils" religieux ou cultes — ont fusionné en un nouveau genre discursif, qu’on pourrait aussi bien nommer "théorie postmoderniste", et qui mérite une attention particulière. C’est manifestement une classe qui est membre d’elle-même, et je ne voudrais pas avoir à trancher si les chapitres qui suivent sont des enquêtes sur la nature de cette "théorie postmoderniste" ou simplement des exemples de celle-ci. »

(...)

"The Routledge Companion to Postmodernism" (2001, Stuart Sim, éd.)

Un ouvrage de référence qui offre une synthèse complète et multidisciplinaire du postmodernisme, réunissant des contributions de spécialistes internationaux. Il fournit une cartographie exhaustive du postmodernisme (Philosophie, littérature, arts visuels, architecture, cinéma, politique, sciences sociales, théologie), retrace l’évolution du postmodernisme depuis ses origines (années 1960) jusqu’à ses critiques contemporaines, et dissipe les confusions entre postmodernité (condition socio-historique) et postmodernisme (mouvement culturel). Le chapitre sur Lyotard explique par exemple comment "La Condition postmoderne" (1979) a redéfini le savoir comme une multiplicité de "jeux de langage".

Pour conclure, le postmodernisme n’est sans doute pas mort, mais s’est dissous dans le paysage culturel...

"Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals’ Abuse of Science" (1997)

"The Routledge Companion to Postmodernism" réussit le pari de rendre compte d’un mouvement insaisissable sans le simplifier. Il montre que le postmodernisme, même contesté, reste une clé essentielle pour comprendre la culture contemporaine. Nous sommes loin des polémiques relatives aux "Impostures intellectuelles" (Sokal).

Alan Sokal est un physicien et professeur américain (né en 1955) devenu célèbre pour avoir orchestré l'"affaire Sokal" en 1996, une expérience visant à critiquer le postmodernisme et certains abus dans les études culturelles.

En 1996, Sokal publie un article parodique dans la revue postmoderniste Social Text (Duke University), intitulé : "Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity".

L’Expérience : il s'agit de tester si une revue prestigieuse en sciences humaines publierait un nonsense pseudo-scientifique si cela paraissait politiquement "progressiste". Il rédige ainsi un texte bourré de jargon postmoderne (Derrida, Lacan, Baudrillard) et de fausses références, affirmant que la gravité quantique est une "construction sociale". Résultat : Social Text publie l’article sans vérification (malgré son absurdité).

Et quelques semaines plus tard, Sokal dévoilera la supercherie dans Lingua Franca, déclenchant un scandale mondial.

La finalité? Une critique du relativisme postmoderne : Sokal dénonce l’idée que "la science est une opinion". Il attaque l’usage obscur et prétentieux de la théorie critique.

Avec le physicien belge Jean Bricmont, il publiera "Impostures intellectuelles" (1997, Odile Jacob), une analyse des abus de concepts scientifiques par des philosophes postmodernes (Lacan, Kristeva, Baudrillard) : par exemple, Lacan utilise des mathématiques incompréhensibles pour parler de psychanalyse. Dans "Beyond the Hoax" (2008), il étend sa critique à l’antiscience dans les mouvements sociaux (certains écologistes, créationnistes).

Son canular a exposé un problème réel : l’usage de la complexité verbale pour masquer l’absence de contenu. Même si ses détracteurs le jugent simpliste, il a forcé les sciences humaines à revoir leur rapport à la rigueur....