- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1930s

- Fitzgerald

- Hemingway

- Faulkner

- Koch

- Céline

- Bernanos

- Jouve

- DosPassos

- Kojève

- Miller-Nin

- Grosz - Dix

- Green

- Ortega y Gasset

- Wittgenstein

- Russell - Carnap

- Artaud

- Jaspers

- Sapir - Piaget

- Guillén

- Garcia Lorca

- Hammett

- A.Christie

- Heidegger

- Icaza

- Huxley

- Hubble

- Caldwell

- Steinbeck

- Waugh

- Blixen

- Rhys

- J.Roth - Doderer

- Aub

- Malraux-StExupéry

- DBarnes-NWest

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bataille

- Char-Michaux

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Bloch

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Lewin - Mayo - Maslow

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Vittorini

- Fallada

- Malaparte

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Welty

- Boulgakov

- Tamiki - Yôkô

- Weil

- Gadda

- Broch

- Steeman

- Jouhandeau

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Ellison

- Bergman

- Baldwin

- Fromm

- Bradbury - A.C.Clarke

- Tennessee Williams

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Carpentier

- Mishima

- Salinger - Styron

- Pasternak

- Asturias

- O'Connor

- Hoffer

- Matute - MartinGaite

- 1960-1970

- 1960s

- Abe

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- U.Johnson - C.Wolf

- Heller - Toole

- Naipaul

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Onetti - Sábato

- Capote

- Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- McCarthy - Minsky

- Sillitoe

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- Lenz

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Dolls

- Ellis

- Cortázar

- Warhol

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- HarperLee

- Fuentes

- 1970-1980

- 1970s

- Habermas

- Handke

- GarciaMarquez

- Deleuze

- Derrida

- Beck

- Satir

- Kundera

- Hrabal

- Didion

- Guinzbourg

- Lovelock

- Vietnam

- H.S.Thompson - Bukowski

- Pynchon

- E.T.Hall

- Bateson - Watzlawick

- Carver

- Irving

- Milgram

- VargasLlosa

- Puig - Donoso

- Lasch-Sennett

- Crozier - Touraine

- Friedan-Greer

- Jacob-Monod

- Dawkins

- Beattie - Phillips

- Gaddis

- Rawls

- Zinoviev

- H.Searles

- Ballard

- Jong

- Kôno

- Calvino

- Ballester-Delibes

- ASchmidt

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Consumerism - Gary Cross, "An All-Consuming Century: Why Commercialism Won in Modern America" (2000) - Thomas Frank, "The Conquest of Cool" (1997) - Juliet Schor, "The Overspent American" (1998) - Lizabeth Cohen, "A Consumers’ Republic" (2003) - William Leach, "Land of Desire" (1993) - ...

Last update : 2024/11/11

Dans les années 1990, le "consumerism" s'impose comme une grille d’interprétation du monde, des relations, de soi-même. Autrement dit, une idéologie vécue intérieurement, non pas simplement un comportement externe...

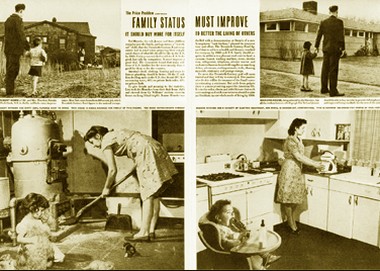

Avant les années 1990, la "Consommation" se donnait comme "pratique", il s'agissait d'acquérir des biens pour satisfaire des besoins, montrer un statut, accéder à un confort matériel. La consommation pouvait être extérieurement massive, mais intérieurement négociée (tensions morales, collectives, religieuses, politiques). Lizabeth Cohen (A Consumers’ Republic) montre comment, dans les années 1940-70, la consommation était inscrite dans un projet civique : on consommait pour soutenir l’économie nationale, exercer sa citoyenneté. Mais cela restait encadré par des discours publics, des syndicats, l’État providence. La consommation était une pratique encadrée, négociée...

Juliet Schor (The Overspent American) souligne qu’à partir des années 1980-90, le cadre de comparaison change : on ne se compare plus à ses voisins, mais à des modèles médiatiques idéalisés. Les désirs sont déconnectés des ressources réelles. La consommation devient une source d’angoisse identitaire et de dette symbolique. La consommation devient intériorisée comme un impératif existentiel : « je suis ce que j’achète ou n’arrive pas à acheter ».

Thomas Frank (The Conquest of Cool) montrera que la critique de la société de consommation elle-même est récupérée par le marché : l’anti-conformisme devient un style de marketing. À partir des années 1960, mais surtout dans les années 1990, le marché ne vend plus des produits, mais des valeurs, des rébellions, des identités "cool". Le consommateur ne fait plus que posséder : il exprime son individualité en consommant. La consommation devient performative...

À partir des années 1990, le consumérisme devient un cadre mental : on se pense, se projette, s’évalue à travers ce que l’on achète ou désire. L’identité se forge à travers les marques, les styles de vie, les "choix". Le consommateur devient le sujet central de la vie sociale, remplaçant le citoyen, le travailleur ou le croyant. Le "consumerism" devient alors ce que certains appellent une "infrastructure émotionnelle" (Zygmunt Bauman, Consuming Life, 2007).

Kit Yarrow (Decoding the New Consumer Mind) décrira la consommation post-2008 comme émotionnelle, compulsive, anxieuse. Le consommateur contemporain cherche à se calmer, se rassurer, se gratifier. L’achat devient thérapeutique, presque neurologique. La consommation devient un langage intime et affectif, enraciné dans le self : elle n’est plus seulement sociale ou statutaire, mais psychique. Eva Illouz (Cold Intimacies / Consuming the Romantic Utopia) montrera que même l’amour et les émotions sont reconfigurés par la logique de consommation : on choisit un partenaire comme un produit, via des plateformes, des listes de critères...

Pourquoi la société de consommation s'est-elle imposée et a-t-elle survécu à toutes les crises du XXe siècle, sans véritable partage ou remise en question décisive?

Pour Gary Cross, elle a triomphé non pas en dépit des angoisses modernes, mais parce qu’elle les a absorbées, normalisées, et reconfigurées en désirs gérables. Idéologie dominante du monde post-1945, le consumérisme n’a pas triomphé par accident ou par une simple stratégie commerciale, mais parce qu’il a su s'adapter aux désirs profonds, aux anxiétés, et aux besoins identitaires des Américains.

Contrairement aux théories critiques classiques qui dénoncent la consommation comme aliénation, Gary Cross propose une lecture nuancée et empirique : lorsque les premières parlent d'aliénation, de manipulation, et de conformisme, il répondra en termes d'adaptation, de ritualisation et de désir légitime, et constate, malgré tous les efforts intellectuels d'idéalisation des alternatives, le total effondrement des idéologies concurrentes.

La société de consommation s'est imposée comme la solution économique au capitalisme industriel de masse ...

Après 1929 et surtout après 1945, les économies occidentales doivent écouler des surplus de production massifs. Le salariat de masse, les gains de productivité, la standardisation fordiste exigent un marché de masse élargi. Cohen parle de "Consumers’ Republic" : consommer devient un acte civique, justifiant les politiques de croissance, de crédit et d’aménagement du territoire (banlieues, supermarchés, publicité). Le consumérisme est ainsi institutionnalisé : État, entreprises, syndicats s’accordent sur un modèle où consommer soutient l’économie et la paix sociale.

Le compromis keynésien et l’idéologie démocratique ...

La société de consommation a aussi permis d’intégrer les classes populaires à la démocratie libérale : accès à l’électroménager, au crédit, à la voiture, à la télévision… En échange de la renonciation à la révolution, le citoyen devient consommateur.

La consommation devient une forme de participation pacifiée, où les inégalités sont maquillées par l’accès au confort matériel.

Face aux crises les plus diverses, cette société de consommation montrera une résistance à toute épreuve ..

- Adaptabilité, financiarisation et individualisation ..

Face aux crises (chocs pétroliers, désindustrialisation, crise de 2008), le système a reconfiguré les formes de consommation : crédit à la consommation, cartes de crédit, micro-finance : on consomme même sans revenus stables. Personnalisation des biens, segmentation des marchés : on consomme même en étant exclu des circuits traditionnels. Le numérique enfin démultipliera l’accès aux biens et aux marques sans propriété réelle (streaming, location, achats in-app).

Pour Bauman, la consommation est devenue notre devoir moral, et l’identité s’est fondue dans ce que nous consommons..

- Toute critique de la consommation est rapidement absorbée par elle ..

La mode "anti-mode" devient une ligne Zara. L’écologie devient une campagne marketing (greenwashing). L’authenticité devient un style de pub. L’anti-capitalisme devient une marque (cf. Che Guevara sur des T-shirts vendus chez H&M). Pour citer Thomas Frank, "la rébellion est devenue la stratégie publicitaire dominante...

C'est un type de société qui ne peut plus être véritablement remis en cause ..

- La "Naturalisation de la consommation" ...

La consommation est perçue non plus comme une construction sociale ou politique, mais comme naturelle, les gens n'ont-ils pas toujours voulu s’habiller, se divertir, s’exprimer. Et pour reprendre Baudrillard, la consommation est un système de signes, non de besoins.

- La Fragmentation des classes sociales et des récits collectifs ..

Depuis les années 1980, la désintégration des classes populaires organisées, la crise des syndicats, la chute des idéologies collectives (socialisme, catholicisme social) ont privé les sociétés occidentales de cadres alternatifs. À la place, l’individu est sommé de se "réaliser" par ses choix de consommation. Même les luttes sociales ou identitaires (genre, race, climat) sont souvent canalisées dans des formes de consommation engagée, sans transformation structurelle. On connaît la célèbre phrase de Fredric Jameson, selon laquelle il est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme.

- Le rêve consumériste constitue un vaste horizon d’universalité ...

Même les pays du Sud global ont été intégrés à ce modèle par la promesse de développement via la consommation.

Une consommation qui parvient à masquer les inégalités réelles derrière l’illusion du choix (le “menu capitaliste”) : on peut consommer un Coca ou un Pepsi, même en vivant dans la précarité...

Thomas Frank ("The Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism", 1997) démontrera que même les critiques culturelles du capitalisme ont été récupérées pour vendre une illusion de liberté par la consommation. Il analysera en effet comment la culture « hip » et le marketing des années 1960 ont utilisé les idées de liberté, de choix et de rébellion pour vendre davantage… tout en masquant les réalités sociales et économiques des consommateurs.

Juliet B. Schor ("The Overspent American: Why We Want What We Don’t Need", 1998) montre comment les mécanismes de la consommation créent une illusion de liberté et de choix, alors qu’en réalité ils masquent, reproduisent et aggravent les inégalités sociales. L’un des arguments clés du livre est que les individus, en particulier les classes moyennes, se comparent à des normes de consommation socialement élevées (souvent issues des classes supérieures), ce qui crée une spirale d’endettement et d’aliénation économique.

Son livre démontre que la pluralité des biens offerts (voitures, vêtements, gadgets) donne le sentiment d’un accès égalitaire à la société de consommation, alors que ces choix restent profondément structurés par le capital économique, culturel et social. Schor parle d’une fausse égalité par le choix, qui masque les inégalités d'accès, de temps et de revenus.

Elizabeth Currid-Halkett, "The Sum of Small Things: A Theory of the Aspirational Class" (2017)observe que les nouvelles élites ("Aspirational Class") consomment moins de biens ostentatoires que dans le passé, mais plus de services coûteux, discrets, liés à l’éducation, au bien-être, à l’alimentation bio, à la parentalité intensive, à la culture et au développement personnel. Cette consommation est invisible ou perçue comme “intelligente”. Le problème (ce n'est pas un véritable problème pour nombre de privilégiés et une grande partie de la classe politique ou dite dirigeante, on s'en doute) est qu'elle reproduit et renforce les inégalités sociales : elle repose en effet sur des capitaux difficilement imitables (temps libre, savoir-faire, réseaux, langage). On parle de "inconspicuous consumption" (consommation discrète) ...

Les années 1990 semblent avoir marqué ce basculement décisif ..

La Fin des grandes idéologies collectives (mais non pas fa fin des idéologies), mais la Chute du mur de Berlin (1989) symbolise l'épuisement des récits alternatifs au capitalisme, et la mort lente des utopies révolutionnaires, religieuses, syndicales. La seule promesse qui semble rester encore crédible pour le plus grand nombre est celle du bonheur individuel par l’achat, l’expérience, le choix personnalisé.

L'explosion des technologies culturelles a conforté cette tendance, si elle ne l'a pas créée : généralisation de la publicité ciblée, de la télévision par câble, puis du web (1995–2000), multiplication des niches de consommation identitaire (tout devient une tribu, un lifestyle) et premiers pas vers le consumérisme algorithmique (cf. Zuboff, Surveillance Capitalism).

La grande mutation du capitalisme, de la production au désir, est en marche depuis les années 1970 avec un capitalisme post-fordien qui ne repose non plus sur la production de biens, mais sur la mise en scène du désir, de l’émotion, de la singularité. Le marché vend désormais de l’expérience subjective (cf. Pine & Gilmore, "The Experience Economy", 1999).

Le "consumérisme" est devenu un langage intérieur : on pense son avenir en termes de choix de consommation (carrière, image, sexualité, corps, statut social) ...

Zygmunt Bauman ("Consuming Life", 2007) a montré que le consommateur moderne n’existe que s’il consomme sans cesse (il est à la fois produit et moteur du système), Colin Campbell ("The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism", 1987), que le consommateur postmoderne vit dans une imaginaire perpétuel de désir, d’auto-fabrication, d’irréalité active, Adam Arvidsson ("Brands: Meaning and Value in Media Culture", 2006), qu les marques ne vendent plus des objets mais des formes d’engagement personnel, émotionnel, symbolique, Shoshana Zuboff ("The Age of Surveillance Capitalism", 2019), que les choix de consommation deviennent intégralement prédictibles et manipulables (le consumérisme algorithmisé), Naomi Klein ("No Logo", 1999) , que le branding des années 1990 marque une hégémonie des marques sur la culture, au-delà du simple produit....

Le "consumerism" est alors intériorisé comme une seconde nature - au point qu’il devient presque invisible. Et c’est cette invisibilité mentale qui le rend si profondément ancré et difficile à remettre en cause ...

Vers une rupture?

Au XXIe siècle, des économistes, - Jason Hickel, "Less is More: How Degrowth Will Save the World" (2020) - Kate Raworth, "Doughnut Economics" (2017) - démontreront que la poursuite infinie de la consommation dans un monde fini est physiquement impossible ...

Le consumérisme n’est ni purement américain, ni totalement universel ...

C’est un système culturel et économique né aux États-Unis, qui s’est mondialisé sous des formes multiples et conflictuelles. Les interprétations critiques de la mondialisation du consumérisme souligneront que le modèle américain circule, mais est "traduit", hybridé, détourné dans chaque contexte local (Globalisation with friction / Tsing, Appadurai, 2000s) et que si le désir de consommer s'est imposé au monde entier, ses objets et codes restent culturellement spécifiques (Baudrillard, Featherstone)...

Gary Cross, Lizabeth Cohen ou William Leach ont montré que les États-Unis ont imposé une structure symbolique du désir et de la réussite sociale, via la consommation. Et si les États-Unis furent en effet le laboratoire mondial du consumérisme, doit-on l'attribuer à des éléments tels que l'articulation production de masse (Fordisme) / publicité de masse / pouvoir d’achat élevé, mais aussi au fameux Mythe de l’American Way of Life exporté après 1945, son Leadership économique et culturel global (Hollywood, Coca-Cola, Levi’s, etc.), et la Guerre froide culturelle qui impose la consommation comme une arme "douce" contre le communisme (cf. Kitchen Debate, 1959)...

L'Europe de l’Ouest (années 1950–70) va imiter le Modèle américain mais en le tempérant par l’État-providence et une culture plus critique du marché. La France, l’Allemagne ou l’Italie adoptent la société de consommation (cf. Lipovetsky, de Grazia), mais avec une certaine réticence vis-à-vis de l’hyperindividualisme, des traditions esthétiques et intellectuelles plus sceptiques. Victoria de Grazia, dans "Irresistible Empire" (2005) montre des États-Unis imposant certes un soft power consumériste, mais pas une soumission complète.

Le Japon (années 1960–90) adopte une société de consommation avancée, mais structure le désir autour de l’harmonie, de la technologie, de l’imitation sociale. Le marketing japonais intègre des valeurs collectives, non individualistes (Cf. Anne Allison, "Millennial Monsters" (2006).

Les pays d’Europe de l’Est et ex-soviétiques ont connu, depuis la fin de la guerre froide, une évolution singulière de leur rapport à la consommation, qui ne se réduit ni à une simple imitation du modèle occidental, ni à une continuité soviétique. Leur trajectoire est marquée par des contradictions profondes entre héritage socialiste, libéralisation brutale et affirmation identitaire post-communiste. Susan Reid, David Crowley, "Style and Socialism" (2000) et Alexei Yurchak, "Everything Was Forever, Until It Was No More" (2006) ont illustré cette première phase.

Les années 1990 ont engraînées libéralisation brutale et choc de la transition : privatisations rapides (cf. "thérapie de choc"), chômage massif, disparition des protections sociales, entrée en force des marques occidentales (Nestlé, McDonald's, Levi’s), symbole de liberté… et d’inégalité, ruée vers la consommation, et consommation ostentatoire par les nouvelles élites, crise morale dans certaines sociétés : corruption, perte de repères, "marchandisation de tout". Katherine Verdery (What Was Socialism, and What Comes Next?, 1996) : critique du consumérisme perçu comme "déraciné" et destructeur de valeurs collectives.

Les Années 2000–2020 seront interprétées sous l'angle d'une réinvention nationale du consumérisme avec une instrumentalisation de la consommation par le pouvoir politique. On parle de naissance d’un consumérisme souverainiste, où l’accès aux biens est présenté comme une victoire nationale, non une imitation de l’Ouest (Cf. Olga Shevchenko, Crisis and the Everyday in Postsocialist Moscow (2009) ; Kristin Ghodsee, The Red Riviera (2005) - sur les tensions entre mémoire socialiste et désir post-moderne).

Le Monde arabo-musulman et l'Afrique sont marqués par l'introduction sélective de biens de consommation occidentaux (technologie, médias), mais adaptés aux normes locales, avec de fortes tensions entre tradition religieuse / communautaire et le consumérisme mondialisé.

En Chine & Inde (depuis 1980–90), on note l'explosion d’une consommation de masse urbaine, combinée à une croissance forte. En Chine, le consumérisme autorisé tant qu’il n’empiète pas sur le contrôle politique; en Inde, s'impose une hybridation entre marques mondiales et codes de caste / religion ...

Gary Cross, "An All-Consuming Century: Why Commercialism Won in Modern America" (2000)

Dans "An All-Consuming Century", l’historien américain Gary S. Cross retrace l’histoire du consumérisme américain au XXe siècle. Son objectif est d’expliquer pourquoi et comment la société de consommation a fini par s’imposer comme l’idéologie dominante aux États-Unis, au point d’éclipser les alternatives politiques, religieuses ou culturelles.

L’ouvrage sera largement utilisé dans les cultural studies, les études sur la société de consommation et l’histoire américaine. Il a influencé les réflexions sur la marchandisation de la vie quotidienne dans les années 2000, notamment à travers les travaux de Juliet Schor, Thomas Frank, Andrew Ross.

Une thèse centrale : La consommation comme structure culturelle

Cross insiste sur le fait que le consumérisme n’est pas seulement une pratique économique, mais une culture, une idéologie diffuse qui régule le rapport au temps, au genre, à la famille, à l’identité.

Le livre va confronter histoire sociale, histoire économique, histoire culturelle, et s’appuyer sur des sources variées (manuels de pub, catalogues, journaux, films, objets) pour, contrairement à des auteurs comme Christopher Lasch ou Herbert Marcuse, ne pas chercher ni à idéaliser le passé ni diaboliser la consommation. Pour Cross, la consommation ne fait que répondre à de réels besoins émotionnels, symboliques et sociaux, ce qui explique sa résilience. Et comme ni la gauche politique, ni les religions, ni l’art n’ont su construire des imaginaires aussi concrets et fédérateurs que la consommation de masse, on peut expliquer le “succès” du consumérisme comme réponse pragmatique aux angoisses modernes.

Ses Apports Majeurs ...

- Sa Profondeur historique : le livre démontre comment le consumérisme a absorbé/resignifié les contestations (contre-culture des années 1960 recyclée en marketing "rebelle"), et procède à une analyse fine des mécanismes mis en oeuvre : crédit à la consommation, transformation des fêtes (Noël commercialisé), rôle des médias.

- Concept du "Child-Adult" : une idée que l'on peut considérer comme novatrice, les adultes modernes définissent leur identité par des plaisirs immédiats (loisirs, gadgets), autrefois réservés aux enfants, au détriment des responsabilités citoyennes.

- Critique de la "démocratisation du désir" : le nivellement par la consommation a créé une illusion d'égalité, masquant les inégalités structurelles.

The Irony of the Century

"The beginning of a new century is a good time to reflect on the preceding hundred years. We need such spans to help us make sense of our past and to force us to think about our future. The twentieth century was an especially ironic time. Despite clashes of ideologies, two devastating world wars, and a forty-five-year cold war that ultimately made the United States the leading global power, the century did not culminate in the victory of American political ideas. Rather, the real winner of the century was consumerism. Visions of a political community of stable, shared values and active citizenship have given way to a dynamic but seemingly passive society of consumption in America, and increasingly across the globe.

The very idea of the primacy of political life has receded, despite the vast expansion of government. Instead, a very different concept of society has emerged — a consuming public, defined and developed by individual acquisition and use of mass-produced goods. Consumerism, the belief that goods give meaning to individuals and their roles in society, was victorious even though it had no formal philosophy, no parties, and no obvious leaders. Consumerism was the “ism” that won — despite repeated attacks on it as a threat to folk and high culture, to “true” community and individuality, and to the environment. Groups as diverse as the traditionalist Arts and Crafts movement of the early twentieth century, the modernist literati of the interwar years, and the environmentalists of the 1960s all fought it with vigor. Even though thinkers, politicians, and social organizers struggled against it, none produced effective alternatives.

Why Consumerism Won

Consumerism succeeded where other ideologies failed because it concretely expressed the cardinal political ideals of the century — liberty and democracy — and with relatively little self-destructive behavior or personal humiliation. Consumer goods allowed Americans to free themselves from their old, relatively secure but closed communities and enter the expressive individualism of a dynamic “mass” society. Commodities gave people a sense of freedom, sometimes serving as a substitute for the independence of the shop, craft, or farm that was disappearing as Americans joined the industrial work world. “Passive” consumption may have been an essential element in the emerging mass society of the twentieth century. Still, consumer goods gave people the means to establish new personal identities and to break with old ones without necessarily abandoning family, friends, and the common culture. For example, children of immigrants used amusement parks, new foods, and fashionable clothing to distance themselves from their parents without breaking with them. Even more important, consumer goods became a language, defining, redefining, and easing relationships between friends, family members, lovers, and strangers. Cars and clothes gave identity to young and old, female and male, ethnic majority and minority, telling others who they were and how they expected to be treated. Cosmetics and candy expressed both rebellion and authority, thus providing people with an understanding of themselves in an otherwise indifferent and sometimes unfriendly world. Moreover, goods redefined concepts of the past and future and gave a cadence to the rhythms of daily life when people purchased antiques and novelties and when Christmas became a shopping “season.” The taste, feel, and comfort of manufactured objects, designed to maximize physical satisfaction and to intensify pleasure and excitement, created new understandings of personal freedom.

Consumerism redefined democracy, creating social solidarities and opportunities for participation that transcended suffrage rights or political ideologies. A vision of a world of goods available to American citizens in large part replaced the old ideal of a republic of producers and challenged class, religion, and ethnicity as principles of political solidarity. In particular, the promise of a democracy of consumers co-opted class identity. Consumerism was far more than a political smoke screen. It reflected real social needs and, ironically, often fulfilled those needs with less conflict than did other, more substantial forms of social solidarity. Communities, formed around ownership of suburban homes, country club memberships, and college diplomas, excluded and humiliated outsiders and the poor. But religious, political, and other social groups were at least as discriminatory, and these groups often caused even more resentment and hostility, especially if they made absolute claims. Social or faith groups may actually be less flexible than markets in adjusting to change because of their democratic participatory ethic. When voluntary leisure groups, for example, are dominated by their members, they often unintentionally exclude others or become fractionalized. It has been much easier for commercial companies like Walt Disney or Leisure World, who stand outside the markets they organize, to get people to join. There was less risk of humiliation in disclosing oneself as a “member” of a society of Porsche owners than in joining a group that demanded personal interaction. It was relatively easy to “buy” one’s way into a community of shoppers, and there were so many from which to choose. Consumerism repeatedly and dynamically reinforced democratic principles of participation and equality when new and exciting goods entered the market. The American Way was affirmed as Americans moved from basic Model T Fords to stylish choices in cars in the 1920s and from the radio to the TV in the 1950s.

« Le Paradoxe du Siècle »

« Le début d’un nouveau siècle est propice à une réflexion sur les cent années précédentes. De telles périodes nous aident à donner un sens à notre passé et nous forcent à penser notre avenir. Le vingtième siècle fut une époque particulièrement paradoxale. Malgré les affrontements idéologiques, deux guerres mondiales dévastatrices et une guerre froide de quarante-cinq ans qui ont finalement hissé les États-Unis au rang de puissance mondiale dominante, le siècle n’a pas abouti à la victoire des idées politiques américaines. En réalité, le véritable vainqueur du siècle fut le consumérisme. Les visions d’une communauté politique fondée sur des valeurs stables partagées et une citoyenneté active ont cédé la place, en Amérique et de plus en plus à travers le monde, à une société de consommation dynamique mais apparemment passive.

L’idée même de la primauté de la vie politique s’est estompée, malgré l’immense expansion des gouvernements. À la place a émergé un concept sociétal radicalement différent : un public consommateur, défini et façonné par l’acquisition et l’usage individuels de biens de masse. Le consumérisme – cette croyance selon laquelle les biens confèrent un sens aux individus et à leur rôle dans la société – a triomphé sans philosophie formelle, sans partis et sans leaders identifiables. Le consumérisme fut l’« isme » victorieux, en dépit des attaques répétées le dénonçant comme une menace pour la culture populaire et savante, pour la communauté « authentique » et l’individualité, ainsi que pour l’environnement. Des groupes aussi divers que le mouvement traditionaliste Arts and Crafts du début du siècle, les littérateurs modernistes de l’entre-deux-guerres et les écologistes des années 1960 l’ont combattu avec vigueur. Bien que penseurs, politiciens et organisateurs sociaux aient lutté contre lui, aucun n’a proposé d’alternatives efficaces.

Pourquoi le consumérisme a triomphé

Le consumérisme a réussi là où d’autres idéologies ont échoué parce qu’il exprimait concrètement les idéaux politiques cardinaux du siècle – la liberté et la démocratie – et ce, avec relativement peu de comportements autodestructeurs ou d’humiliations personnelles. Les biens de consommation ont permis aux Américains de s’affranchir de leurs anciennes communautés, relativement sûres mais fermées, pour entrer dans l’individualisme expressif d’une société de « masse » dynamique. Les biens matériels offraient un sentiment de liberté, servant parfois de substitut à l’indépendance de l’atelier artisanal, du métier ou de la ferme qui disparaissaient à mesure que les Américains intégraient le monde du travail industriel. Une consommation « passive » a peut-être été un élément essentiel de la société de masse émergente du vingtième siècle. Pourtant, les biens de consommation ont donné aux individus les moyens de forger de nouvelles identités personnelles et de rompre avec les anciennes sans nécessairement abandonner leur famille, leurs amis ou la culture commune. Par exemple, les enfants d’immigrants utilisaient les parcs d’attractions, les nouvelles denrées alimentaires et les vêtements à la mode pour prendre leurs distances avec leurs parents sans rompre avec eux. Plus important encore, les biens de consommation sont devenus un langage, définissant, redéfinissant et facilitant les relations entre amis, membres de la famille, amants et inconnus. Voitures et vêtements ont conféré une identité aux jeunes et aux vieux, aux femmes et aux hommes, à la majorité ethnique comme aux minorités, indiquant aux autres qui ils étaient et comment ils souhaitaient être traités. Cosmétiques et confiseries exprimaient tant la rébellion que l’autorité, offrant ainsi aux individus une compréhension d’eux-mêmes dans un monde par ailleurs indifférent et parfois hostile. De plus, les biens ont redéfini les concepts du passé et du futur, et ont rythmé le quotidien lorsque les gens achetaient antiquités et nouveautés, et que Noël est devenu une « saison » des achats. Le goût, la texture et le confort des objets manufacturés, conçus pour maximiser la satisfaction physique et intensifier plaisir et excitation, ont créé de nouvelles conceptions de la liberté individuelle.

Le consumérisme a redéfini la démocratie, créant des solidarités sociales et des opportunités de participation dépassant les droits de vote ou les idéologies politiques. Une vision d’un monde de biens accessibles aux citoyens américains a largement remplacé l’ancien idéal d’une république de producteurs et a contesté la classe, la religion et l’origine ethnique comme principes de solidarité politique. En particulier, la promesse d’une démocratie de consommateurs a opéré une récupération des identités de classe. Le consumérisme était bien plus qu’un écran de fumée politique. Il répondait à de réels besoins sociaux et, ironiquement, les satisfaisait souvent avec moins de conflits que d’autres formes plus substantielles de solidarité sociale. Les communautés formées autour de la propriété de maisons de banlieue, des abonnements de country clubs et des diplômes universitaires excluaient et humiliaient les outsiders et les pauvres. Mais les groupes religieux, politiques et autres associations sociales étaient tout aussi discriminatoires, et suscitaient souvent encore plus de ressentiment et d’hostilité, surtout s’ils émettaient des exigences absolues. Les groupes sociaux ou confessionnels peuvent en réalité être moins flexibles que les marchés pour s’adapter au changement, en raison de leur éthique de participation démocratique. Lorsque des groupes de loisirs volontaires, par exemple, sont dominés par leurs membres, ils excluent souvent involontairement d’autres personnes ou se fractionnent. Il a été bien plus facile pour des entreprises commerciales comme Walt Disney ou Leisure World, qui se tiennent à l’extérieur des marchés qu’elles organisent, d’attirer des adhérents. Il y avait moins de risque d’humiliation à se déclarer « membre » d’une société de propriétaires de Porsche qu’à rejoindre un groupe exigeant des interactions personnelles. Il était relativement aisé de s’« acheter » une place dans une communauté d’acheteurs, et le choix était vaste. Le consumérisme a renforcé de manière dynamique et répétée les principes démocratiques de participation et d’égalité lorsque de nouveaux biens passionnants arrivaient sur le marché. L’American Way fut affirmé lorsque les Américains sont passés des modèles T basiques à des choix de voitures stylisées dans les années 1920, et de la radio à la télévision dans les années 1950. »

"In the context of consumerism, liberty is not an abstract right to participate in public discourse or free speech. It means expressing oneself and realizing personal pleasure in and through goods. Democracy does not mean equal rights under the law or common access to the political process but, more concretely, sharing with others in personal ownership and use of particular commodities. Consumerism was realized in daily experiences, always changing, improving, and being redefined to meet the needs of individual Americans in their ordinary but still (to them) special lives as children and parents, wives and husbands, and in thousands of other roles.

In other ways, however, consumerism has been a threat to the kind of individual responsibilities and social solidarities that made political democracy work in the past. The fixation on personal goods has denied the necessity of sacrifice beyond the family. It has allowed little space for social conscience and confined aspiration to the personal realm. Consumerism had no interest in linking the present to the past and future (at least, beyond nostalgia and fantasy). Rear-guard defenders of the simple or cultivated life have had little impact. Indeed, their values have often been commercialized. Only the family, a most fragile institution, had the potential to pull the individual from self-gratification and break up the consuming crowd. Unfortunately, the family has hardly been a constraint on conumption — the home long ago was conquered by the market with mass circulation magazines, radio, TV, and other outlets for advertising domestic goods. And the family lacks stability and critical distance, reduced as it often is to a purchasing unit in a dynamic consumer society. Consumerism has produced a powerful but profoundly ambiguous legacy.

Americans have led the way toward a consumer society (and for this reason, at least, the twentieth century is the American century), but they are by no means solely responsible for it. Consumerism is not American Character incarnate, as European and American critics alike are accustomed to believe. Nor is it merely the extreme end of modernity expressed fully in the New World where, unlike in Europe, the fetters of tradition have always been weak or even powerless.3 Other cultures have created different mixes of consumerism. Accidents of history, geography, and economics have allowed Europeans to produce a greater share of public goods and services than the United States. European nations have been slower to abandon small-scale, class-segmented shops for discount/department store shopping. They have often spent more on cuisine and long-distance vacations than have Americans. After all, by the mid-1990s Britons and Germans worked merely 43.3 and 41.4 weeks per year on average, compared to the 49.2 work weeks of Americans.4 In contrast, the United States has led the way in private consumption of relatively large homes and cars.

To be sure, the globalization of consumer and media industries has erased some of these differences. The declining power of nation-states and regional cultures has meant greater uniformity in consumption styles.

Still, differences remain, and America in the century of consumption has followed its own path. The predominance of markets over other social and cultural institutions in American history is particularly important. Many factors contributed to this. The absence of an established national church, a weak central bureaucracy, the regional division of the elite, the lack of a distinct national “high culture,” the fragmentation of folk cultures due to slavery and diverse immigration, and finally the social and psychological impact of unprecedented mobility all meant that market values encountered relatively few checks. Americans have had a strong tendency to define themselves and their relationships with others through the exchange and use of goods. Americans were hardly unique in this, and important checks on U.S. market culture lasted into the twentieth century, but this tendency made goods especially central to American society.

Contexte consumériste : liberté et démocratie redéfinies

« Dans le cadre du consumérisme, la liberté n’est pas un droit abstrait de participation au débat public ou à la libre expression. Elle signifie s’exprimer et réaliser un plaisir personnel à travers les biens. La démocratie ne renvoie pas à l’égalité des droits devant la loi ou à un accès commun au processus politique, mais, plus concrètement, au partage avec autrui de la propriété et de l’usage de biens spécifiques. Le consumérisme s’est incarné dans l’expérience quotidienne, évoluant sans cesse, se perfectionnant et se redéfinissant pour répondre aux besoins des Américains ordinaires menant des vies à la fois banales et (pour eux) singulières – en tant qu’enfants ou parents, épouses ou maris, et dans des milliers d’autres rôles.

Menaces sur le tissu démocratique

À d’autres égards, toutefois, le consumérisme a sapé les responsabilités individuelles et solidarités sociales qui jadis sous-tendaient la démocratie politique. L’obsession des biens personnels a évacué la nécessité du sacrifice au-delà de la sphère familiale. Il a laissé peu de place à la conscience sociale et cantonné les aspirations à la sphère privée. Le consumérisme ne s’est jamais soucié de relier le présent au passé et au futur (du moins, au-delà de la nostalgie et de la fantaisie). Les défenseurs conservateurs d’une vie simple ou cultivée n’ont eu que peu d’influence. Leurs valeurs ont même souvent été récupérées commercialement. Seule la famille, institution pourtant fragile, aurait pu extraire l’individu de l’auto-gratification et dissoudre la foule consumériste. Malheureusement, elle n’a guère été un frein à la consommation : le foyer fut conquis de longue date par le marché via magazines à grand tirage, radio, télévision et autres vecteurs publicitaires pour biens domestiques. Réduite à une unité d’achat dans une société consumériste dynamique, la famille manque de stabilité et de distance critique. Le consumérisme a légué un héritage puissant mais profondément ambigu.

Spécificités américaines et nuances globales

Si les Américains ont ouvert la voie à la société de consommation (et en ce sens, le XXe siècle est bien le siècle américain), ils n’en portent pas l’entière responsabilité. Le consumérisme n’est pas l’incarnation d’un « Caractère américain », comme le pensent tant les critiques européens qu’américains. Pas plus qu’il ne représente simplement l’aboutissement extrême de la modernité, pleinement exprimé dans le Nouveau Monde où – contrairement à l’Europe – les entraves de la tradition furent toujours faibles, voire impuissantes. D’autres cultures ont forgé des hybrides consuméristes distincts. Des aléas historiques, géographiques et économiques ont permis aux Européens de développer davantage de biens et services publics qu’aux États-Unis. Les nations européennes ont été plus lentes à remplacer les commerces de proximité segmentés par classe sociale par les grands magasins/discounters. Elles ont souvent consacré plus de ressources à la cuisine et aux vacances lointaines que les Américains. Au milieu des années 1990, Britanniques et Allemands travaillaient en moyenne respectivement 43,3 et 41,4 semaines par an, contre 49,2 pour les Américains. À l’inverse, les États-Unis ont mené dans la consommation privée de maisons spacieuses et d’automobiles.

Certes, la mondialisation des industries médiatiques et consuméristes a gommé certaines différences. Le déclin des États-nations et cultures régionales a produit une uniformisation des modes de consommation.

Pourtant, des écarts persistent, et l’Amérique du siècle consumériste a suivi sa propre trajectoire. La prédominance historique des marchés sur les autres institutions socio-culturelles y fut déterminante. Plusieurs facteurs l’expliquent : l’absence d’Église nationale établie, une bureaucratie centrale faible, l’élite régionalement divisée, le manque d’une « haute culture » nationale distincte, la fragmentation des cultures populaires par l’esclavage et l’immigration diverse, et enfin l’impact psychosocial d’une mobilité sans précédent. Tous contribuèrent à ce que les valeurs marchandes rencontrent peu de contre-pouvoirs. Les Américains ont eu une forte tendance à se définir et à nouer leurs relations via l’échange et l’usage de biens. Cette propension n’était pas exclusive aux États-Unis, et des freins importants à leur culture de marché persistèrent jusqu’au XXe siècle, mais elle fit des biens un pivot central de la société américaine. »

"Modern consumerism is a product of broad transformations of industrial society experienced worldwide. In some ways, it is the wedding of technology to the pursuit of happiness. Desire for comfort, variety, and satisfaction are hardly new to the twentieth century. However, in the past humankind was limited in its weak capacity to harness energy, to accelerate and direct chemical processes, and to mold, assemble, and deliver laborsaving machines, shelter, clothing, and nourishment. People were unable to defeat, even briefly, the terrors of nature. Preachers of constraint made sense when the unlimited desire of the rich and powerful led to the exploitation of the many and the horrors of war and conquest. By contrast, in the twentieth century the industrial West learned to release large portions of humanity from many of these natural fetters. The mass production of consumer goods was the magical key. Thus modern technology seems to have freed modern Americans from the need to restrain desire.

Consumer society also emerged when the ancient dual economy of mass subsistence and elite luxury gave way to an economy capable of delivering vast and diverse stores of goods to the general population. The introduction of Henry Ford’s automobile assembly line in 1913 promised a dramatic new possibility — that industrial output could swamp demand for goods. Advertising and appealing shopping centers helped to create wants to match the growing supply of products. The “philosophy” of consumerism was embedded in the words and images of the ad agency and display designer, who welded human physical needs, impulses, and fantasies to packaged goods.

The twentieth-century United States and the culture of consumption have become so closely intertwined that it is difficult for Americans to see consumerism as an ideology or to consider any serious alternatives or modifications to it. Participation in the consumer culture requires wage work, time, and effort, often given without enthusiasm or interest. But this tradeoff seems natural today, an inevitable compromise between freedom and necessity. Maintaining a reciprocal relationship between consumption and work keeps the economic system running and orders daily life. This society of goods is not merely the inevitable consequence of mass production or the manipulation of merchandisers. It is a choice, never consciously made, to define self and community through the ownership of goods.

« Genèses et aliénations du consumérisme moderne »

« Le consumérisme moderne est le produit des transformations profondes des sociétés industrielles à l’échelle mondiale. Il représente, en un sens, l’alliance de la technologie et de la quête du bonheur. Le désir de confort, de variété et d’épanouissement ne naît certes pas au vingtième siècle. Mais par le passé, l’humanité était limitée par son incapacité à maîtriser l’énergie, à accélérer et orienter les processus chimiques, ou à façonner, assembler et diffuser machines, logements, vêtements et nourriture économisant la peine humaine. Les peuples ne pouvaient vaincre, ne fût-ce que temporairement, les terreurs de la nature. Les prêcheurs de tempérance trouvaient alors un écho quand le désir illimité des puissants exploitait les masses et engendrait guerres et conquêtes. Au contraire, le vingtième siècle vit l’Occident industriel libérer d’immenses pans de l’humanité de ces entraves naturelles. La production de masse des biens de consommation en fut la véritable clé magique. La technologie moderne sembla ainsi affranchir les Américains de la nécessité de refréner leurs désirs.

Cette société de consommation émergea aussi lorsque l’antique économie duale – subsistance des masses contre luxe des élites – céda la place à une économie capable de fournir au grand public des biens abondants et diversifiés. L’introduction de la chaîne de montage automobile par Henry Ford en 1913 ouvrit une possibilité inédite : que la production industrielle puisse submerger la demande. Publicité et centres commerciaux séduisants suscitèrent des désirs à la mesure de l’offre croissante. La « philosophie » consumériste s’incarna dans les mots et images des agences de pub et scénographes marchands, qui soudèrent besoins physiques, pulsions et fantasmes humains aux biens emballés.

L’hégémonie culturelle

Les États-Unis du XXe siècle et la culture consumériste sont désormais si intimement liés qu’il est difficile pour les Américains d’y voir une idéologie, ou d’envisager des alternatives significatives. Participer à cette culture exige un travail salarié, du temps et des efforts – souvent consentis sans enthousiasme. Mais ce compromis paraît aujourd’hui naturel, inévitable conciliation entre liberté et nécessité. Maintenir cette réciprocité entre consommation et travail fait tourner le système économique et ordonne le quotidien. Cette société des objets n’est pas seulement la conséquence inéluctable de la production de masse ou des manipulations marchandes. Elle relève d’un choix – jamais formulé explicitement – de définir l’individu et la communauté par la possession de biens. »

(...)

Cross rejette le déterminisme pessimiste de l'École de Francfort (Adorno, Horkheimer, Marcuse) : pour lui, la consommation est aussi adaptative, choisie et investie de sens, et non uniquement imposée. Il ne voit pas le consommateur comme passif, mais comme participant à une logique de désir, de distinction, de sécurité. Il critique l'élitisme culturel implicite de Theodor W. Adorno & Max Horkheimer ("Dialectic of Enlightenment", 1944) ou de Herbert Marcuse ("One-Dimensional Man", 1964) qui valorisent une « haute culture » sans saisir pourquoi les masses préfèrent la consommation.

Cross, historien de la culture focalisé sur les pratiques et les désirs, et intéressé par la logique psychologique et culturelle de la consommation, se démarque d'un J. K. Galbraith ("The Affluent Society", 1958), économiste critique de la structure des préférences qui dénonce un gaspillage rationnel des ressources nationales. Il ne conteste pas le diagnostic économique, dénonce lui aussi une société centrée sur l’offre et la publicité, où les besoins sont artificiellement stimulés, mais cherche à comprendre pourquoi les individus ont consenti à cette logique, et comment elle a répondu à leurs besoins symboliques.

Si Christopher Lasch ("The Culture of Narcissism", 1979), comme Gary Cross, analysent tous deux l’émergence d’un individualisme consumériste centré sur les besoins psychologiques et reconnaissent le rôle de la consommation dans la construction identitaire, ce dernier ne partage pas le catastrophisme de Lasch : il ne voit pas dans le consumérisme la cause d’un narcissisme pathologique et analyse historiquement l’adaptation du marché aux besoins sociaux en se refusant de diagnostiquer une crise morale de la société américaine.

Le livre suit une trame chronologique, divisée par décennies, montrant que chaque crise du XXe siècle a renforcé le consumérisme en le réorientant vers de nouveaux besoins (sécurité, individualité, reconnaissance). Plutôt que d’être une "illusion", le consumérisme est un système culturel efficace pour gérer les tensions de la modernité américaine ...

1. L’invention du consumérisme moderne (1900–1930)

L’essor de la production de masse (Fordisme) rend les biens accessibles. Le consumérisme devient un moyen d’expression individuelle dans une société de plus en plus standardisée.

Apparition des publicités, vitrines, grands magasins : le désir est mis en scène.

2. La crise du consumérisme pendant la Dépression (1930s)

Recul du modèle consumériste au profit de l’idéologie du travail et de la frugalité. Les élites cherchent une culture plus “élevée”, mais les masses restent attachées au confort matériel.

Début de la tension entre élites critiques et classes moyennes consommatrices.

3. L’apogée du modèle (1945–1975)

Le consumérisme devient la norme sociale : banlieues, électroménager, loisirs de masse. Il remplit des fonctions identitaires : différenciation sociale, éducation familiale, genre. La consommation est aussi un outil d’intégration (vétérans, femmes, minorités) — une promesse d’appartenance.

4. Les contre-cultures et les ambiguïtés (1960–1970)

La contestation (hippies, féministes, militants noirs) vise le consumérisme, mais en reprend parfois les formes. Exemple : le marché du “cool”, du psychédélisme ou du “bio” devient lui-même récupéré par l'industrie.

5. L’ère du consumérisme sans entrave (1980–2000)

Montée du néolibéralisme : réduction des États sociaux, exaltation du consommateur libre. Marchandisation de l’enfance, des loisirs, de la vie intime. Les valeurs marchandes remplacent les idéaux collectifs : le citoyen devient "client".

Thomas Frank, "The Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism" (1997)

Comment le marché s’approprie l’anticonformisme (des années 1960 à aujourd’hui) - Alors que Cross évoque la récupération culturelle, Frank montre que l’industrie publicitaire elle-même devient moteur d’un anticonformisme domestiqué. Il étudie comment les publicitaires et entreprises des années 1960 ont intégré les codes de la rébellion culturelle pour vendre. Ainsi la "cool attitude", l'anticonformisme, la libération sexuelle deviennent des outils de différenciation commerciale ...

- "one. A Cultural Perpetual Motion Machine: Management Theory and Consumer Revolution in the 1960s"

comment le management d'entreprise dans les années 1960 a intégré des idéaux de rupture, d'innovation constante et d'anti-conformisme. Frank montre que les théoriciens du management ont activement promu une culture du changement, alignée sur les valeurs de la contre-culture, pour soutenir la croissance et la flexibilité du capitalisme. Il décrit une "machine à mouvement perpétuel" culturelle, dans laquelle la rébellion est récupérée pour relancer continuellement le marché.

- "two. Buttoned Down: High Modernism on Madison Avenue"

Ici, Frank revient sur l’ère du "high modernism" publicitaire des années 1950 et début 60, marquée par le formalisme, la hiérarchie, l'efficacité et le style conservateur. Les publicitaires comme ceux de l'agence McCann-Erickson incarnaient une culture rigide et bureaucratique. Cette période est associée à une vision technocratique de la publicité, éloignée des expressions créatives.

- "three. Advertising as Cultural Criticism: Bill Bernbach versus the Mass Society"

Frank se penche sur la figure de Bill Bernbach, cofondateur de l’agence Doyle Dane Bernbach (DDB), pionnier de la publicité créative. Bernbach critiquait la publicité de masse et promouvait une communication plus subtile, ironique et émotionnelle. Sa campagne pour Volkswagen (la Coccinelle) est emblématique : elle alliait minimalisme visuel, humour, et sincérité, en opposition à l’exubérance traditionnelle. Frank analyse cela comme une forme de critique culturelle devenue outil marketing.

- "four. Three Rebels: Advertising Narratives of the Sixties"

Trois figures de la publicité – George Lois, Howard Gossage, et Jerry Della Femina – sont présentées comme des "rebelles" contre l’establishment publicitaire. Ils ont forgé un récit de rupture, incarnant un style provocateur, parfois satirique, et toujours éloigné du modèle corporate classique. Ces narrations internes à la profession ont renforcé l’idée d’une nouvelle ère créative, valorisant l’anticonformisme comme norme professionnelle.

- "five. “How Do We Break These Conformists of Their Conformity?”: Creativity Conquers All"

Ce chapitre détaille la montée de la "créativité" comme valeur suprême dans la publicité. Frank montre comment le monde publicitaire a intégré la rhétorique de la contestation, en faisant de l’innovation et de l’originalité des leviers commerciaux. Des slogans contre le conformisme sont devenus des outils de promotion. L’ironie : les appels à se "libérer" servaient à vendre des produits.

- "six. Think Young: Youth Culture and Creativity"

Comment les publicitaires ont récupéré l’imaginaire de la jeunesse pour en faire un moteur de consommation. La jeunesse devient une catégorie idéologique et esthétique : libre, rebelle, créative. Frank montre comment des campagnes ciblent ce public non seulement pour vendre des produits, mais aussi pour associer des marques à des valeurs d’audace et de renouvellement. Le slogan de Pepsi, “Think Young”, en est l’exemple emblématique : l’âge n’est plus biologique mais culturel.

- "seven. The Varieties of Hip: Advertisements of the 1960s"

De la pluralité des formes que prend la culture hip dans la publicité : du beatnik au bohème, du sarcastique au sincère. Les marques s’approprient les codes de la marginalité, de la créativité et du rejet des normes. Ces esthétiques "hip" servent à différencier les produits dans un marché saturé, tout en flattant le consommateur dans son individualisme. La publicité devient ainsi un miroir déformant de la contestation.

- "eight. Carnival and Cola: Hip versus Square in the Cola Wars"

Ce chapitre se concentre sur les campagnes concurrentes de Coca-Cola et Pepsi. Frank montre comment Pepsi adopte un discours "hip", orienté vers la jeunesse, la rupture et la créativité, tandis que Coca-Cola reste "square", traditionnel, universel, consensuel. Ces deux approches incarnent un clivage culturel plus large entre la modernité dynamique et la stabilité conservatrice. La publicité devient un théâtre idéologique, un carnaval où l’inversion des rôles est la règle.

- "nine. Fashion and Flexibility"

Ce chapitre examine l’impact des modes et des tendances sur la publicité. Frank décrit un système de consommation fondé sur le changement rapide, dans lequel le style devient un vecteur d’identité fluide. Il relie cela à la logique du capitalisme flexible : ce qui était autrefois vu comme "instable" (le goût, la nouveauté, la différence) devient désormais la norme. La publicité joue un rôle central dans cette dynamique en créant le désir de changement permanent.

- "ten. Hip and Obsolescence"

Frank approfondit ici le lien entre culture hip et obsolescence planifiée. Le "cool" n’est jamais stable : il se périme vite. En célébrant l’innovation constante, les valeurs hip alimentent une logique commerciale où le produit devient rapidement dépassé. L’obsession de l’originalité et de la nouveauté, loin de subvertir le capitalisme, en devient un rouage essentiel. Même les gestes de révolte sont prévus pour être remplacés.

- "eleven. Hip as Official Capitalist Style"

Le dernier chapitre développe la thèse centrale de l’ouvrage : la culture hip est devenue le style officiel du capitalisme avancé. Ce qui apparaissait comme critique ou subversif a été intégré au système économique. Frank démontre que la rhétorique de la rébellion, de l’authenticité et de l’anticonformisme alimente la machine marchande. L’entreprise moderne ne se présente plus comme autoritaire, mais comme ouverte, créative, jeune – c’est-à-dire fondamentalement "cool".

"the uses of hip

The changes in the worlds of advertising, fashion, and business in general during the sixties were a greater part of the cultural upheaval of the period than is customarily acknowledged. From the management theory of Douglas McGregor to the advertising-criticism of Bill Bernbach, leading businessmen made a deliberate attempt to smash the idealized but stagnant consensus of the postwar years, and one can trace the cultural trajectory that sixties historians describe with terms like “unraveling” and “coming apart.” But from the perspective of almost forty years, the efforts of American businessmen to break the brittle conventions of the fifties seems more like a first step in the creation of a new ideology of consuming, one we live with still. Not only does hip consumerism recognize the alienation, boredom, and disgust engendered by the demands of modern consumer society, but it makes of those sentiments powerful imperatives of brand loyalty and accelerated consumption.

It’s a circular cultural operation that works through a variety of media. Mark Crispin Miller finds it in television programming, functioning to prevent the very sort of viewer elusiveness so beloved of certain cultural theorists. According to Miller, the moments of carnivalesque and patriarchy-mocking that are so typical of contemporary television are less the concessions to popular resistance that some believe them to be and more an integral part of broadcast strategy. “TV preempts derision by itself evincing endless irony,” he writes.

Thus TV co-opts that smirking disbelief which so annoyed the business titans of the Thirties. . . . TV protects its ads from mockery by doing all the mocking, thereby posing as an ally to the incredulous spectator.

For Miller, television’s pseudo-subversiveness is an essential element of the way it works. Unlike the telescreens in 1984, which demand that people revere authority (and which made up the central symbol for one of the all-time greatest installments of commodified hip, the famous commercial that introduced the Macintosh as an implement of counterhegemonic empowerment in 1984), television gains their assent by mocking authority, leaving only itself. “TV would seem to be an essentially iconoclastic medium,” Miller notes; “and yet it is this inherent subversiveness toward any visible authority that has enabled TV to establish its own total rule—for it is all individuality that TV annihilates, either by not conveying it or by making it look ludicrous.” One can detect the first glimmerings of this strategy of preemptive irony, of advertising that works by mocking advertising convention, in the early Volkswagen advertisements that launched the creative revolution. And, as Miller observes, this strategy has proven particularly lucrative as countercultural participants became prime middle-aged consumers in their own right:

"Through such easy irony the generation that upset the Sixties now distracts itself with an illusion of exceptionalism; for it is that generation, or its wealthiest subgroup, that maintains the spectacle today, both as its authors and as its most esteemed consumers."

Les transformations des mondes de la publicité, de la mode et des affaires en général durant les années soixante ont constitué une part bien plus importante du bouleversement culturel de l'époque qu'on ne le reconnaît habituellement. De la théorie managériale de Douglas McGregor à la critique publicitaire de Bill Bernbach, les chefs d'entreprise ont délibérément tenté de briser le consensus idéalisé mais stagnant de l'après-guerre, et on peut y tracer la trajectoire culturelle que les historiens des années soixante décrivent avec des termes comme « effilochage » ou « dislocation ». Mais avec près de quarante ans de recul, les efforts des hommes d'affaires américains pour rompre avec les conventions rigides des années cinquante ressemblent davantage à une première étape dans la création d'une nouvelle idéologie de la consommation, avec laquelle nous vivons encore. Non seulement le consumérisme hip reconnaît l'aliénation, l'ennui et le dégoût engendrés par les exigences de la société de consommation moderne, mais il transforme ces sentiments en puissants impératifs de fidélité à la marque et d'accélération de la consommation.

C'est une opération culturelle circulaire qui fonctionne à travers divers médias. Mark Crispin Miller l'identifie dans la programmation télévisuelle, où elle sert à empêcher précisément le genre d'élusivité du spectateur tant prisée par certains théoriciens culturels. Selon Miller, les moments carnavalesques et moqueurs envers le patriarcat si typiques de la télévision contemporaine sont moins des concessions à une résistance populaire que certains y voient, et davantage une partie intégrante de la stratégie de diffusion. « La télévision prévient la dérision en manifestant elle-même une ironie sans fin », écrit-il.

Ainsi, la télévision récupère ce scepticisme narquois qui agaçait tant les magnats des affaires des années Trente... La télévision protège ses publicités de la moquerie en se chargeant elle-même de toute la moquerie, se posant ainsi en alliée du spectateur incrédule.

Pour Miller, la pseudo-subversion télévisuelle est un élément essentiel de son fonctionnement. Contrairement aux télécrans de *1984*, qui exigent que les gens vénèrent l'autorité (et qui ont constitué le symbole central de l'une des plus grandes manifestations de hip marchandisé de tous les temps : la célèbre publicité présentant le Macintosh en 1984 comme un outil d'émancipation contre-hégémonique), la télévision obtient l'assentiment du public en se moquant de l'autorité, ne laissant ainsi qu'elle-même. « La télévision semble être un média essentiellement iconoclaste », note Miller ; « et pourtant, c'est cette subversion inhérente envers toute autorité visible qui a permis à la télévision d'établir sa propre domination totale – car c'est toute individualité que la télévision annihile, soit en ne la transmettant pas, soit en la rendant ridicule. » On peut détecter les premières lueurs de cette stratégie d'ironie préemptive, de publicité qui fonctionne en se moquant des conventions publicitaires, dans les premières publicités Volkswagen qui ont lancé la révolution créative. Et, comme le constate Miller, cette stratégie s'est avérée particulièrement lucrative à mesure que les participants à la contre-culture devenaient eux-mêmes des consommateurs principaux d'âge moyen :

« Grâce à une telle ironie facile, la génération qui a bousculé les années Soixante se divertit désormais avec une illusion d'exceptionnalisme ; car c'est cette génération, ou son sous-groupe le plus aisé, qui entretient le spectacle aujourd'hui, à la fois en tant qu'auteurs et en tant que consommateurs les plus estimés. »

"But there is another, even more fundamental cultural rationale for business’s ongoing hunger for rebellion. In the battle between Warren Susman’s two “moral orders,” the ideology of hedonistic consumerism may have prevailed in certain public spaces, but its victory cannot alter the fact that portions of the earlier, more repressive system of values remain necessary to economic production. Daniel Bell finds in this a terrible “contradiction”: the workplace still demands the earlier values of diligence and sublimation, while as consumers we are taught the opposite virtues.

What this abandonment of Puritanism and the Protestant ethic does, of course, is to leave capitalism with no moral or transcendental ethic. It also emphasizes not only the disjunction between the norms of the culture and the norms of the social structure, but also an extraordinary contradiction within the social structure itself. On the one hand, the business corporation wants an individual to work hard, pursue a career, accept delayed gratification—to be, in the crude sense, an organization man. And yet, in its products and its advertisements, the corporation promotes pleasure, instant joy, relaxing and letting go.

But hip consumerism resolves the “contradiction,” at least symbolically. However we may rankle under the bureaucratized monotony of our productive lives, in our consuming lives we are no longer merely affluent, we are rebels. Efficiency may remain the values of daytime, but by night we rejoin the nonstop carnival of our consuming lives. As it turned out, the mass society critique was one with which American capitalism was singularly well prepared to deal—which is why it sometimes seems we will never be rid of it. Hip and square are now permanently locked together, like the images of Coke and Pepsi, in a self-perpetuating pageant of workplace deference and advertising outrage. Our celebrities are not just glamorous, they are insurrectionaries; our police and soldiers are not just good guys, they break the rules for a higher purpose. And through them and our imagined participation in whatever is the latest permutation of the rebel Pepsi Generation, we have not solved, but we have defused the problems of mass society. Impervious to criticism of any kind, and virtually without historical memory, hip has become what Norman Mailer predicted: the public philosophy of the age of flexible accumulation.

"Mais il existe une autre justification culturelle, plus fondamentale encore, à l'appétit constant des entreprises pour la rébellion. Dans la bataille entre les deux « ordres moraux » de Warren Susman, l'idéologie du consumérisme hédoniste a peut-être triomphé dans certains espaces publics, mais sa victoire ne peut masquer le fait que des pans du système de valeurs antérieur, plus répressif, demeurent nécessaires à la production économique. Daniel Bell y décèle une terrible « contradiction » : le lieu de travail exige encore les anciennes valeurs d'assiduité et de sublimation, tandis qu'en tant que consommateurs, on nous enseigne les vertus opposées.

Ce que cet abandon du puritanisme et de l'éthique protestante fait, bien sûr, c'est de priver le capitalisme de toute éthique morale ou transcendante. Cela souligne non seulement la disjonction entre les normes de la culture et les normes de la structure sociale, mais aussi une contradiction extraordinaire au sein même de la structure sociale. D'un côté, l'entreprise veut que l'individu travaille dur, poursuive une carrière, accepte la gratification différée – qu'il soit, au sens brut, un organization man. Et pourtant, dans ses produits et ses publicités, l'entreprise promeut le plaisir, la jouissance immédiate, la détente et le lâcher-prise.

Mais le consumérisme hip résout cette « contradiction », du moins symboliquement. Si accablante que puisse être la monotonie bureaucratique de nos vies productives, dans nos vies de consommateurs, nous ne sommes plus seulement aisés, nous sommes des rebelles. L'efficacité peut rester la valeur du jour, mais la nuit venue, nous retrouvons le carnaval permanent de nos vies consuméristes. Finalement, la critique de la société de masse était celle avec laquelle le capitalisme américain était singulièrement bien armé pour composer – ce qui explique pourquoi il semble parfois que nous ne nous en débarrasserons jamais. Hip et square (branché et ringard) sont désormais indissociables, comme les images de Coca et Pepsi, dans un spectacle autoperpétué de déférence au travail et de transgression publicitaire. Nos célébrités ne sont pas seulement glamour, ce sont des insurgés ; nos policiers et soldats ne sont pas seulement les gentils, ils enfreignent les règles pour une cause supérieure. Et à travers eux, ainsi que notre participation imaginaire à la dernière permutation en date de la Pepsi Generation rebelle, nous n'avons pas résolu, mais désamorcé les problèmes de la société de masse. Imperméable à toute critique, et quasiment sans mémoire historique, le hip est devenu ce que Norman Mailer avait prédit : la philosophie publique de l'ère de l'accumulation flexible.

"find your own historical consciousness

How dark things must have seemed on Madison Avenue back in 1992, with riots breaking out in Los Angeles, nasty wars flaring up all over the just-freed East Bloc, and some unpleasant new things called “class” and “poverty” giving the lie to the happy platitudes that had defined American consuming life throughout the eighties. How fervently the diviners of the American public mind must have wished for some new mass-cultural dispensation, some array of symbols and celebrities that would make them relevant again, that would reestablish their leadership in the great corporate race to stay forever hip. How they must have cursed the fates that had saddled them with such transparently fake frontmen as M. C. Hammer, Vanilla Ice, the New Kids on the Block, and Madonna.

And how they must have rejoiced when the leading minds of the culture industry announced the discovery of an all-new angry generation, the “Twenty-Somethings,” complete with a panoply of musical styles, hairdos, and verbal signifiers ready-made to rejuvenate advertising’s sagging credibility. Armed with quickly produced books and informative cover stories in Advertising Age, Business Week, U.S. News, and Newsweek, admen were eager to take on the inscrutable “Generation X.”

The strangest aspect of what followed wasn’t the immediate onslaught of even hipper advertising, but that the entire “Generation X” discourse repeated—almost mechanically and yet without betraying the slightest inkling that it was doing so—the discussions of youth culture that had appeared in Advertising Age, Madison Avenue, and on all those youth-market panel discussions back in the sixties. The boomers had been said to be extraordinarily cynical and savvy about advertising, impervious to the blunt techniques of the fifties and responsive only to clever pitches that shared their skepticism about mass society: so was Generation X. “Traditional advertising sometimes does not work with twentysomethings,” runs a profile of a Gen X advertising agency in the New York Times. “Excessive exposure to glad handing salesmanship early in life, the theory goes, has made them less susceptible.”14 Business Week concurs. “They are very savvy consumers. . . . far more knowledgeable about and suspicious of advertising than earlier generations passing through their twenties.” “They are media savvy but are said to feel alienated from the mainstream culture,” agrees Advertising Age.15 As it turns out, the consequences this time around are said to be exactly what they were in the sixties. Exactly like the boomers, the “X-ers” are said to respond well to “honest” advertising. “Honesty policy,” explains Business Week:

"Buster cynicism about blatant product pitches has . . . shaped Nike, Inc.’s marketing. Says [the] global marketing manager for the footwear maker’s women’s division: “That’s one of the reasons we decided to be as honest as possible. . . .”

Even the old self-mocking ads of the 1960s were given a new lease on life by the supposed tastes of the “baby busters.”

Busters respond best to messages that take a self-mocking tone. What works, says market researcher Judith Langer, is “advertising that is funny and hip and says, ‘Hey, we know.’”

Most important of all, the twenty-somethings really go for “irreverence.”

Recent TV ads for the Isuzu Rodeo off-road vehicle tap into busters’ feelings of rebellion. One begins with a little girl in a classroom being urged by her teacher to color only between the lines. In the next shot, she’s a twentysomething who abandons the traffic lanes and roars off the highway onto a dirt road.

As the discovery of the rule-breaking boomers merely cemented the victory of the creative revolution, so the discovery of their rebel successors in the 1990s has breathed new life (and new imagery) into the basic wisdom established during those years: hip is the cultural life-blood of the consumer society.

"« Trouvez votre propre conscience historique »

Comme les choses ont dû sembler sombres sur Madison Avenue en 1992 : des émeutes éclataient à Los Angeles, de sales guerres embrasaient le tout juste libéré Bloc de l'Est, et de nouvelles notions déplaisantes appelées « classe » et « pauvreté » démentaient les platitudes heureuses qui avaient défini la vie consumériste américaine tout au long des années quatre-vingt. Avec quelle ferveur les devins de l'esprit public américain ont dû souhaiter une nouvelle dispensation mass culturelle, un éventail de symboles et de célébrités qui les rendraient à nouveau pertinents, qui rétabliraient leur leadership dans la grande course corporative pour rester éternellement hip. Comme ils ont dû maudire le destin qui les avait encombrés de porte-parole aussi transparents que M. C. Hammer, Vanilla Ice, les New Kids on the Block et Madonna.

Et comme ils ont dû se réjouir lorsque les cerveaux de l'industrie culturelle annoncèrent la découverte d'une toute nouvelle génération en colère, les « Vingtenaires » (Twenty-Somethings), dotée d'un attirail complet de styles musicaux, de coiffures et de signifiants verbaux prêts à l'emploi pour redonner de la crédibilité à une publicité en perte de vitesse. Armés de livres produits à la hâte et de dossiers de couverture instructifs dans Advertising Age, Business Week, U.S. News et Newsweek, les publicitaires étaient impatients de s'attaquer à l'insondable « Génération X ».